2.1 Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan (integration) mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis (Dahuri et al. 1996), Selanjutnya Cicin-Sain dan Knecht (1998) menyebutkan bahwa keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir mengandung lima dimensi yaitu : keterpaduan antar sektoral (intersectoral integration),keterpaduan antar lembaga pemerintah (intergoverment integration), keterpaduan kawasan (spatial integration), keterpaduan ilmu dan manajemen (science management integration), dan keterpaduan internasional (international integration).

Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tegas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (vertical integration). Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches), yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis (Dahuri et al. 1996; Cicin-Sain dan Knecht 1998).

Wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas (upland areas) maupun laut lepas (ocean). Kondisi semacam ini mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PW PLT) harus memperhatikan segenap

keterkaitan ekologis (ecological linkages) tersebut, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir (Dahuri et al. 1996).

Sehubungan dengan karakteristik dan dinamika ekosistem pesisir dan lautan, menurut Dahuri et al. (1996) dan Clark (1992) menyebutkan bahwa ada lima belas prinsip dasar (kaidah) yang patut diperhatikan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) adalah sebagai berikut: (1) Prinsip 1

Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya. Wilayah pesisir merupakan sistem alam yang sangat kompleks, beragam, dan dinamis. Dari sisi perencanaan, kebanyakan komponen, peristiwa dan proses-proses ekologis yang ada di kawasan pesisir, khususnya di kawasan perairannya. Tidak dapat diamati secara langsung oleh mata kita dan sedikit sekali informasi tentang hal-hal tersebut. Contohnya adalah proses abrasi pantai, migrasi ikan, dan biota laut lainnya, nasib bahan pencemar dalam laut, dan proses makan-memakan antar organisme (biota) di dalam laut. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa pendekatan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang biasa diterapkan di ekosistem daratan tidak akan relevan jka diaplikasikan di kawasan pesisir. Pendekatan sistem dan interdisiplin sangat diperlukan di dalam mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

(2) Prinsip 2

Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama (the major integrating force) dalam ekosistem wilayah pesisir. Oleh karena itu wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem laut dan daratan, maka setiap aspek dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan air. Melalui pergerakan air sungai, aliran air limpasan (run off), dan aliran air tanah (ground water), air tawar beserta segenap isinya, seperti unsur nutrien, bahan pencemar, dan sedimen, dari ekosistem daratan akhirnya bermuara di perairan pesisir. Unsur dan senyawa kimiawi, termasuk bahan pencemar, dapat juga diangkut dari ekosistem daratan atau atmosfir (udara) dan ditumpahkan ke ekosistem pesisir melalui air hujan. Pola sedimentasi dan erosi (abrasi) pantai juga ditentukan oleh pergerakan berupa arus, pasang surut dan gelombang.

(3) Prinsip 3

Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu. Penyusunan tata ruang (penggunaan lahan) wilayah daratan, terutama yang memiliki sungai, harus mempertimbangkan penggunaan kawasan pesisir. Apabila penggunaan kawasan pesisir adalah untuk kawasan lindung, maka tata ruang kawasan daratan yang ada di sebelah hulunya harus lebih bersifat konservatif daripada kalau penggunaan kawasan pesisirnya untuk kawasan budidaya. Kawasan budidaya berupa pariwisata bahari dan pertambakan udang memerlukan kualitas perairan pesisir yang baik, sehingga tata ruang kawasan dataran rendah (low land) sampai ke lahan atas dari suatu sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) harus disesuaikan dengan persyaratan tersebut. Misalnya tidak diperkenankan adanya industri yang limbahnya dapat mencemari perairan pesisir.

(4) Prinsip 4

Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama (focus point) dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir. Meskipun batas wilayah pesisir dapat meliputi daerah yang luas atau sempit, wilayah ini selalu mempunyai tepian laut (the edge of the sea atau daerah perbatasan antara daratan dan laut) yang meliputi daerah subtidal, intertidal (pasang surut), dan supratidal. Di daerah perbatasan inilah terdapat habitat-habitat yang produktif (mangroves, terumbu karang dan estuaria). Akan tetapi, sekaligus juga merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan pembangunan secara intensif, seperti pembangunan waterfront city, rekreasi pantai, tambak udang lainnya. Di daerah perbatasan ini pula, kompetisi atau konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir antar para pengguna (coastal resources users) berlangsung hebat. Oleh karenanya, meskipun batas wilayah pengelolaan suatu wilayah pesisir dari perspektif perencanaan (planning zone) biasanya sangat luas, tetapi untuk batas pengelolaan wilayah pesisir secara operasional (day-to-day management atau regulation zone) pada umumnya difokuskan hanya di daerah perbatasan ini.

(5) Prinsip 5

Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif. Batas wilayah pesisir untuk program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) harus ditetapkan dengan maksud agar dapat menangkap dan

memecahkan semua isu serta permasalahan yang ada. Mengingat permasalahan pembangunan wilayah pesisir biasanya sangat beragam dan kompleks, maka batas pengelolaan wilayah pesisir juga bervariasi. Batasan yang sempit, seperti yang dipraktekan oleh Costa Rica, sangat cocok untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang hanya berlangsung di daerah perbatasan antara darat dan laut, seperti abrasi pantai. Akan tetapi, jika permasalahannya adalah pencemaran atau sedimentasi yang sumber penyebabnya ada di hulu sungai, maka batas wilayah pesisir untuk perencanaan sampai ke hulu sungai adalah lebih sesuai.

(6) Prinsip 6

Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (common property resources). Batas wilayah intertidal dan daerah dangkal biasanya merupakan bagian yang terlupakan pada wilayah pantai milik bersama dan merupakan satu-satunya dari seluruh kebutuhan pengelolaan melalui program PWPLT. Oleh karena itu, dalam fase perencanaan PWPLT, prioritas mesti diberikan untuk pemahaman dalam pemanfaatan, hak atas hukum, dan masalah yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya tersebut.

(7) Prinsip 7

Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program PWPLT. Program PWPLT adalah alat terbaik untuk pencegahan bencana alam yang menimpa wilayah pesisir dan konservasi sumberdaya. Seperti banyak perencana dan manajer berpengalaman telah mengetahui, bahwa teknik pengelolaan yang sesuai untuk konservasi sumberdaya alam pesisir seringkali dapat berfungsi ganda untuk melindungi lahan pesisir serta sarana dan prasarana yang ada di atasnya dari amukan gelombang dan badai.

(8) Prinsip 8

Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pemerintah daerah setempat perlu diikutsertakan karena mereka mengelola tempat dimana pembangunan dilaksanakan, sumberdaya ditemukan, dan keuntungan atau bahkan hukuman sebagian besar dijatuhkan. Pemerintah pusat harus terlibat sebab pertanggungjawaban dan kekuasaan untuk masalah kelautan sudah pasti ada disitu (navigasi, keamanan nasional, migrasi ikan, hubungan internasional,

dan lain-lain). Pemerintah tingkat menengah seperti propinsi harus diikutsertakan karena seluruh pihak-pihak yang bertanggungjawab di wilayah pesisir mempunyai suatu peran dalam proses PWPLT. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang kompleks ditinjau dari segi pemerintahan dan membutuhkan suatu koordinasi yang baik antar instansi.

(9) Prinsip 9

Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir. Pendekatan yang paling efektif dalam pembangunan pantai dan rekayasa pantai (coastal engineering) adalah disesuaikan dengan kekuatan alam atau beradaptasi dengan kekuatan alam atau beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Pendekatan ini disebut pendekatan nature-synchonous atau design with nature.

(10) Prinsip 10

Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir. Burbridge dan Koesoebiono (1981) yang diacu dalam Dahuri et al. (1996) mengungkapkan bahwa memang sulit untuk menilai ekosistem secara tepat dengan menggunakan teknik aplikasi ekonomi yang konvensional yang biasa diterapkan dalam suatu perencanaan proyek. Pertama, banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ini dalam kondisi alami tidak mudah diekspresikan dalam suatu nilai pasar. Kedua, banyak barang dan jasa dipanen di luar lokasi, jadi barang dan jasa tersebut adalah eksternal bagi ekosistem yang lain dan menjadi eksternalitas secara ekonomi bagi sistem yang berdekatan. Ketiadaan nilai pasar bagi banyak barang dan jasa lingkungan tidak menimbulkan suatu problem yang tidak dapat diatasi, sebab perkiraan kualitatif dari keberadaannya dapat dihubungkan dengan suatu analisis yang terencana dan hati-hati. Bagaimanapun, bila beberapa faktor dapat dihitung sedangkan faktor lainnya tidak (dampak gaya hidup tradisional). Kemudian, tipe efek harus diteliti dan dibawa bersama dengan informasi terkait lainnya sebagai suatu paket yang dipertimbangkan.

(11) Prinsip 11

Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Pemanfaatan yang berkelanjutan adalah alternatif dari pengurangan sumberdaya yang terkait dengan eksploitasi besar-besaran untuk keuntungan jangka pendek. PWPLT dibangun dari suatu

ide bahwa sistem sumberdaya dapat pulih harus dikelola untuk menyediakan suatu hasil pada tingkat yang berkelanjutan.

(12) Prinsip 12

Pengelolaan multiguna (multiple-use) sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir. Pemanfaatan eksklusif suatu unit sumberdaya untuk satu tujuan ekonomi kurang sesuai dengan konsep PWPLT. Hal tersebut disebabkan masih belum dipakainya prinsip keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan kepentingan sosial dan konservasi. Tujuan multiguna yang sesuai harus selalu didukung dengan tujuan penguatan program, perbaikan efisiensinya, dan jaminan keuntungan terbesar yang dirasakan oleh masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya yang adil. Aliran maksimum barang dan jasa alami dari suatu sistem sumberdaya pesisir dapat dinutrientkan dalam suatu pendekatan PWPLT multiguna.

(13) Prinsip 13

Pemanfaatan multiguna (multiple-use) merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Peran serta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat penting di dalam menentukan keberhasilan pendekatan perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya pesisir secara multiguna (muliple-use) dan multi sektor. Mengingat bahwa manusia adalah subjek, bukan objek dari proses pembangunan, maka peran serta masyarakat adalah esensial bagi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

(14) Prinsip 14

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai. Masyarakat pesisir (coastal communities) yang sudah beratus-ratus tahun, secara turun-temurun, memanfaatkan ruang atau sumberdaya pesisir biasanya memiliki kearifan ekologis (ecological wisdom) untuk dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya pesisir, seperti Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, Andofi di Papua dan Rompong di Makasar. Oleh karena itu, di dalam menerapkan konsep pengelolaan terpadu dari suatu wilayah pesisir perlu kiranya mempertimbangkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang sudah mentradisi digunakan oleh masyarakat pesisir setempat.

(15) Prinsip 15

Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara efektif. Dari studi mengenai Analisis dampak lingkungan (ANDAL) didapatkan tiga macam keuntungan (1) hubungan sebab-akibat dari kegiatan pembangunan terhadap ekosistem pesisir dapat diperkirakan dengan tingkat ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan dalam format yang dimengerti oleh para pengambil keputusan; (2) hasil prakiraan dampak dapat memperbaiki serta mempertajam peencanaan dan proses pengambilan keputusan; dan (3) pemerintah dapat melaksanakan keputusan-keputusan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir berdasarkan pada hasil studi ANDAL. 2.2 Karakteristik Sumberdaya Pesisir

Daerah penangkapan ikan dari nelayan artisanal umumnya adalah wilayah perairan pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan (interface area) antara ekosistem darat dan laut. Batas ke arah darat: (1) secara ekologis, kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut dan percikan gelombang; (2) secara administratif, batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 km, 20 km dan >20 km dari garis pantai); dan (3) secara perencanaan, bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir, misalnya pencemaran dan sedimentasi atau hutan mangrove. Sedangkan batas ke arah laut: (1) secara ekologis, kawasan laut yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan seperti aliran sungai, limpahan air permukaan, sedimentasi dan bahan pencemar; (2) secara administratif jarak 4 mil, 8 mil, dan 12 mil dari garis pantai; dan (3) segi perencanaan, suatu kawasan yang bergantung pada permasalahannya yaitu kawasan yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran atau sedimentasi, atau proses-proses ekologi lainnya (Bengen 2003; Dahuri et al. 1996).

Menurut Bengen (2002) dan Ortolano (1984) berdasarkan prinsip ekosistem pesisir dan laut mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: (1) sebagai penyedia sumberdaya alam seperti sumberdaya ikan, mangrove, terumbu karang dan lain-lain; (2) sebagai penerima limbah, yang menampung limbah dari aktivitas di darat dan laut; (3) sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, misalnya air bersih dan tempat budidaya perikanan payau (tambak) dan laut; dan (4) sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan (amenity) seperti tempat rekreasi dan pengembangan pariwisata bahari, dan

lain-lain. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pemanfatan sumberdaya pesisir agar dikelola secara bijaksanana dan penuh kehati-hatian (precautionary), dan terpadu karena banyak stakeholder di kawasan pesisir.

Dalam ekosistem pesisir terdapat potensi sumberdaya alam pesisir yang kaya. Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir menyediakan sumberdaya alam yang produktif yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung seperti sumberdaya alam hayati yang dapat pulih (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan sumberdaya alam nir-hayati yang tidak dapat pulih (unrenewable resources), diantaranya mineral dan migas. Sehingga begitu pentingnya keberadaan sumberdaya pesisir bagi kemakmuran bersama masyarakat suatu bangsa, karena di kawasan pesisir terdapat beragam dan intensitas aktivitas pembangunan ekonomi.

Tabel 1 Jenis kegiatan sektor pembangunan berdasarkan zona di wilayah pesisir dan lautan

ZONA Lahan Pesisir-12 mil 12 mil -Laut

Nusantara 12-200 mil - Laut Lepas Laut Internasional (diluar 200 mil) 1 Perikanan Pelagis kecil 1 Perikanan Pelagis kecil 1 Perikanan Pelagis kecil 1 Perikanan Pelagis kecil 2 Perikanan Ikan Karang 2 Perikanan Pelagis besar 2 Migas 2 Mineral 3 Perikanan Demersal 3 Perikanan Demersal 3 Perhubungan 3 Perhubungan 4 Perikanan Udang

4 Migas 4 Riset 4 Riset

5 Marikultur 5 Perhubungan 5 Pertahanan dan

Keamanan 6 Budidaya

Tambak

6 Riset

7 Pariwisata 7 Pertahanan dan Keamanan 8 Konservasi 9 Pelabuhan Perikanan 10 Pelabuhan Umum 11 Galangan Kapal 12 Industri Maritim 13 OTEC (Ocean Bio-termal) 14 Riset 15 Pertahanan dan Keamanan Sumber: Dahuri (2003b)

Dahuri (2003b) berpendapat bahwa wilayah pesisir dan lautan dapat dibagi menjadi 5 zona pembangunan. Zona pertama adalah meliputi lahan pesisir (coastal land) sampai perairan laut sejauh 12 mil dari garis pantai. Sesuai dengan sifat biofisiknya, dalam zona ini dapat dikembangkan berbagai macam kegiatan pembangunan seperti pertanian pesisir (coastal agriculture), kehutanan (mangrove), perikanan budidaya tambak, marikultur, perikanan tangkap, pariwisata, kepelabuhan dan perhubungan, pertambangan dan energi, indusri maritim, dan lain-lain ( lihat Tabel 1). Zona kedua, mencakup wilayah laut nusantara (archipelagic waters) di luar 12 mil laut. Zona ketiga meliputi wilayah laut dari 12 mil sampai 200 mil ke arah laut lepas (batas terluar Zona Ekonomi Ekslusif). Zona keempat adalah wilayah laut bebas (international seas) di luar (beyond) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Kemudian Zona kelima adalah wilayah gugusan pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka-Belitung, Kepulauan Seribu, Kepulauan Wakatobi, Kepulauan Sangihe Talaud, dan Maluku Tenggara Barat.

Berdasarkan Tabel 1, secara potensi sumberdaya hayati (biological resources ), zona pertama yang merupakan kawasan pesisir yang paling produktif. Kondisi ini disebabkan ketersediaan unsur hara (nutrient) cukup melimpah baik yang berasal dari aliran sungai dan aliran permukaan (run-off) daratan maupun dari fenomena “up-welling” (pembalikan massa air dari kolom air di dasar ke atas) serta sinar matahari yang dapat menembus hampir seluruh kolom air laut di zona ini yang umumnya dangkal, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun untuk menghasilkan komunitas produsen primer (primery producers), seperti fitoplankton dan makro algae, dalam biomassa yang besar; yang kemudian diikuti oleh kelimpahan komunitas herbivora (grazers), seperti zooplankton dan ikan; komunitas karnivora; dan seterusnya (Dahuri 2003b).

Lahan pesisir (coastal land) yang sebagian besar terbentuk oleh endapan aluvial, juga merupakan lahan pertanian yang subur. Oleh karena itu, selain untuk tambak udang atau bandeng, lahan pesisir biasanya juga merupakan lahan pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, seperti Kerawang, Subang, dan Indramayu. Selain itu, zona pesisir juga pada umumnya merupakan bentang alam dengan panorama yang indah, seperti pantai berpasir putih, terumbu karang, lokasi selancar air, pemandangan sunset, dan lain-lainnya, sehingga kegiatan pariwisata pantai dan bahari pun berkembang pesat. Kemudian untuk

media transportasi, mendapatkan air pendingin (cooling water) untuk pabrik-pabrik dan kondisi geomorfologi yang umumnya landai juga menjadikan zona pesisir ini sebagai lokasi pusat-pusat pemukiman, kawasan industri dan bisnis, dan pelabuhan.

Menurut Dahuri (2003a; b) bahwa kawasan pesisir (zona pertama) seperti yang dikemukakan diatas, memang merupakan zona pemanfaatan yang serba-neka (a multiple development zone). Secara lebih lengkap Bengen (2003) mengemukakan bahwa kawasan pesisir memiliki karakteristik yang khas, yaitu: (1) terdapat keterkaitan ekologis yang erat antara wilayah pesisir dengan daratan dan lautan; (2) memiliki tingkat produktivitas hayati yang tinggi; (3) sangat dinamis dan fluktuatif; (4) terdapat lebih dari satu sumberdaya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir; (5) terdapat lebih dari 2 kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda; (6) terdapat lebih dari satu jenis pemanfaatan sumberdaya pesisir, karena pemanfaatan secara single use lebih rentan ketimbang multiple use, baik secara ekologis maupun ekonomis; (7) sumberdaya wilayah pesisir merupakan milik bersama (common pool resources); dan (8) merupakan tempat penampungan akhir limbah baik dari lahan atas maupun laut lepas. Dengan keadaan yang demikian, maka pola-pola pemanfaatan sumberdaya pesisir memerlukan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu (integrated coastal resource management system) agar sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan karakteristik wilayah pesisir tersebut diatas, maka untuk melaksanakan pembangunan kawasan pesisir berkelanjutan (sustainable coastal development) memerlukan pendekatan terpadu dan holistik. Disamping itu untuk pengembangan wilayah pesisir juga dibutuhkan penataan kelembagaan yang berbasis pada budaya yang berkembang dalam masyarakat lokal (indegenous knowledge) seperti hak-hak kepemilikan tradisional dan hak ulayat laut. Kinseng (1997) mengemukakan bahwa hak ulayat laut merupakan suatu sistem “pemilikan” dan penguasaan sumberdaya alam yang banyak dijumpai pada masyarakat lokal atau suku-suku di Indonesia. Bila bentuk pengelolaan sumberdaya (resource management regimes ) itu dibagi empat kelompok, yakni state property regimes, private property regimes, common property regimes dan open acces regimes, maka hak ulayat laut termasuk kedalam kelompok common property regimes. Dalam sistem ini, suatu sumberdaya “dimiliki” dan dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas tertentu yang jelas dan dapat diidentifikasi

(identisiable). Mereka memiliki aturan-aturan tertentu menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan tersebut. Komunitas ini mempunyai hak yang eksklusif dan orang luar pada dasarnya tidak memiliki hak atas sumberdaya milik komunitas tersebut.

Menurut Adiwibowo (2002), dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan pantai ada beberapa karakteristik dari sumberdaya pesisir dan lautan yang perlu dipahami, agar model pengelolaan yang akan dikembangkan adaptif dengan kondisi ekologis, dan situasi sosial, ekonomi dan politik masyarakat setempat, yakni antara lain:

(1) Kondisi kelimpahan dan tingginya mobilitas sumberdaya hayati perairan pesisir dan laut seperti ikan, udang dan lain-lain;

(2) Pengaruh bulan dan matahari terhadap dinamika pasang dan surut air laut; (3) Perbedaan gender yang sangat tajam di sektor ekonomi produktif,

khususnya penangkapan ikan di laut;

(4) Rumah tangga pesisir umumnya mempunyai nafkah ganda, bermata pencaharian dilaut dan di darat;

(5) Sumberdaya pesisir dan laut Indonesia merupakan common property resource, atau yang oleh Ostrom (1997) diistilahkan sebagai common-pool resouce. Dikatakan demikian karena seseorang atau lembaga tidak bisa atau sulit menolak pihak lain yang juga berkeinginan mengeksploitasi sumberdaya pesisir tersebut (exclusion problems). Sementara itu kalau dieksploitasi bersama (joint use), yang terjadi adalah berkurangnya sumberdaya pesisir tersebut, atau terjadi rivalitas di kalangan para pengguna (stakeholders);

(6) Ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku, sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia tergolong sebagai state property right. Secara de Jure, akses dan kontrol terhadap sumberdaya pesisir dan laut ini sebenarnya masih berada dipihak negara (dahulu seluruhnya berada ditangan Pemerintahan Pusat, dan sekarang dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 berada ditangan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat). Namun pada kenyataannya (de facto), karena lemahnya penegakan hukum, sumberdaya pesisir tersebut merupakan open access (no property right). Situasi ini menjadi bertambah runyam, manakala state property right tersebut hanya terbuka untuk sekelompok pengusaha atau golongan tertentu yang dekat dengan pemegang kekuasaan, dan tertutup untuk masyarakat umum, dan

bahkan negara menggunakan kekuatan paksa (coersive power) untuk menutup sumberdaya alam tersebut.

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan, serta segala sumberdaya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan atau manajemen sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan lingkungannya serta pengelolaan kegiatan manusia. Bahkan secara lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa manajemen sumberdaya perikanan adalah manajemen kegiatan manusia dalam memanfaatakan sumberdaya ikan (Nikijuluw 2002).

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Perikanan definisi dari sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sifat dari sumberdaya ikan adalah sumberdaya yang dapat dipulihkan (renewable). Sifat dapat dipulihkan berarti jika sumberdaya diambil sebagian, sisa ikan yang tertinggal memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Dengan sifat dapat dipulihkan ini, berarti stok atau populasi sumberdaya ikan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan secara sembrono tanpa memperhatikan struktur umum ikan dan rasio kelamin dari populasi ikan yag tersedia. Jika saja umur dan struktur populasi ikan yang tersisa sedemikian rupa sehingga kemampuan memulihkan diri sangat rendah atau lambat, berarti sumberdaya ikan tersebut berada pada kondisi hampir punah.

Sumberdaya ikan terdiri dari beberapa jenis atau kelompok jenis. Ikan-ikan pelagis adalah jenis Ikan-ikan yang hidup di kolom atas atau permukaan air. Umumnya, ikan-ikan jenis ini memiliki kemampuan gerak dan mobilitas yang tinggi. Ikan-ikan demersal adalah jenis yang biasanya tinggal di dasar perairan dan memiliki kemampuan gerak yang rendah dan tinggi. Jenis ikan lainnya adalah ikan yang sangat rendah dan lambat mobilitasnya sehingga terkesan menetap atau tinggal di dasar perairan. Jenis ikan yang terakhir ini dikenal dengan nama ikan sedentari (Nikijuluw 2002).

Pada umumnya, ikan tetap bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis ikan tertentu dapat berenang, berpindah, atau bermigrasi dari suatu perairan ke perairan lain, bahkan hingga melintasi samudera. Ikan-ikan lainnya hanya bergerak di perairan tertentu secara cepat dan lambat. Namun, dengan sifat ikan bergerak ini, upaya menduga atau memperkirakan jumlah ikan serta

ukuran stok ikan menjadi pekerjaan yang relatif sulit. Implikasi lainnya, pengelolaan sumberdaya ikan menjadi tidak mudah untuk dilakukan.

2.3 Definisi dan Karakteristik Nelayan

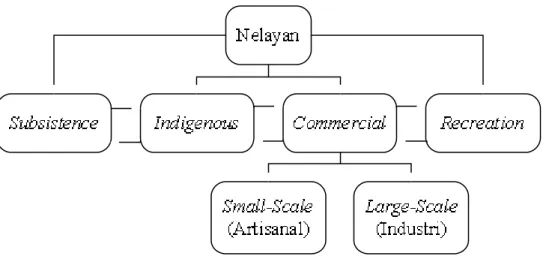

Berdasarkan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dengan demikian pengertian secara sempit masyarakat nelayan adalah orang yang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya ikan. Panayotou (1985a) mengelompokan nelayan ke dalam empat kelompok utama, yaitu subsistence, indigenous, commercial dan recreation. Sementara itu nelayan komersial dikelompokan lagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri. Secara lengkap pengelompokan nelayan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Pengelompokan nelayan (Panayotou 1985a)

Menurut DKP (2005) nelayan diklasifikasikan berdasarkan alokasi curahan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau biota laut lainnya, yaitu:

1. nelayan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau biota laut lainnya, 2. nelayan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau biota laut lainnya,

3. nelayan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan atau biota laut lainnya.

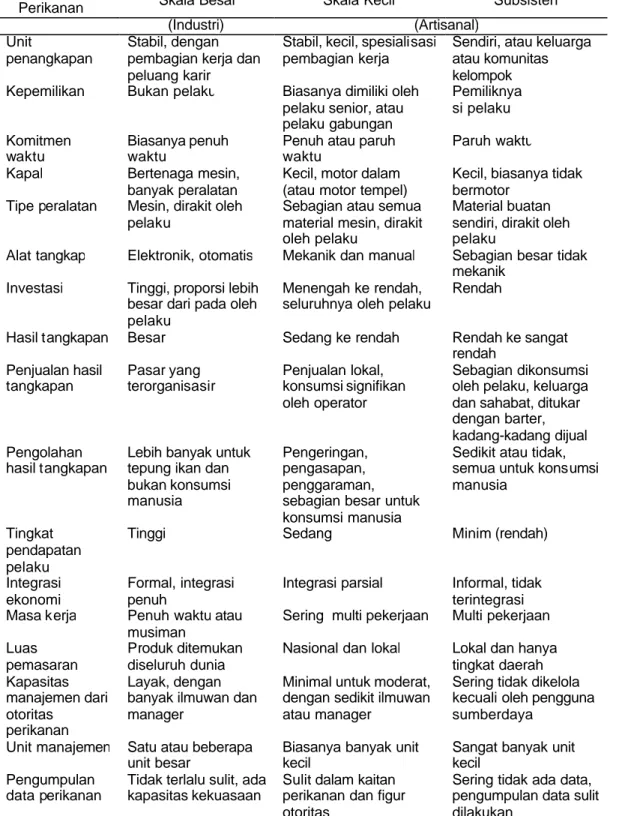

Untuk memperjelas pengertian nelayan artisanal, Berkes et al. (2001) mengemukakan sejumlah karakteristik yang lebih lengkap mengenai nelayan artisanal dibandingkan dengan nelayan industri sebagaimana tertera di Tabel 2. Tabel 2 Kategori dan dimensi perikanan berdasarkan karakteristiknya

Karakteristik Hubungan Perikanan

Kategori

Skala Besar Skala Kecil Subsisten

(Industri) (Artisanal) § Unit

penangkapan

Stabil, dengan pembagian kerja dan peluang karir

Stabil, kecil, spesialisasi pembagian kerja

Sendiri, atau keluarga atau komunitas kelompok

§ Kepemilikan Bukan pelaku Biasanya dimiliki oleh

pelaku senior, atau pelaku gabungan Pemiliknya si pelaku § Komitmen waktu Biasanya penuh waktu

Penuh atau paruh waktu

Paruh waktu

§ Kapal Bertenaga mesin,

banyak peralatan

Kecil, motor dalam (atau motor tempel)

Kecil, biasanya tidak bermotor

§ Tipe peralatan Mesin, dirakit oleh pelaku

Sebagian atau semua material mesin, dirakit oleh pelaku

Material buatan sendiri, dirakit oleh pelaku

§ Alat tangkap Elektronik, otomatis Mekanik dan manual Sebagian besar tidak mekanik

§ Investasi Tinggi, proporsi lebih besar dari pada oleh pelaku

Menengah ke rendah, seluruhnya oleh pelaku

Rendah

§ Hasil tangkapan Besar Sedang ke rendah Rendah ke sangat

rendah § Penjualan hasil tangkapan Pasar yang terorganisasir Penjualan lokal, konsumsi signifikan oleh operator Sebagian dikonsumsi oleh pelaku, keluarga dan sahabat, ditukar dengan barter, kadang-kadang dijual § Pengolahan

hasil tangkapan

Lebih banyak untuk tepung ikan dan bukan konsumsi manusia

Pengeringan, pengasapan, penggaraman, sebagian besar untuk konsumsi manusia

Sedikit atau tidak, semua untuk konsumsi manusia

§ Tingkat pendapatan pelaku

Tinggi Sedang Minim (rendah)

§ Integrasi ekonomi

Formal, integrasi penuh

Integrasi parsial Informal, tidak terintegrasi

§ Masa kerja Penuh waktu atau

musiman

Sering multi pekerjaan Multi pekerjaan § Luas

pemasaran

Produk ditemukan diseluruh dunia

Nasional dan lokal Lokal dan hanya tingkat daerah § Kapasitas manajemen dari otoritas perikanan Layak, dengan banyak ilmuwan dan manager

Minimal untuk moderat, dengan sedikit ilmuwan atau manager

Sering tidak dikelola kecuali oleh pengguna sumberdaya

§ Unit manajemen Satu atau beberapa unit besar

Biasanya banyak unit kecil

Sangat banyak unit kecil

§ Pengumpulan data perikanan

Tidak terlalu sulit, ada kapasitas kekuasaan

Sulit dalam kaitan perikanan dan figur otoritas

Sering tidak ada data, pengumpulan data sulit dilakukan

Sedangkan berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi: kapasitas jenis usaha, orientasi ekonomi, tingkat teknologi (alat tangkap dan armada) dan hubungan produksi, Satria (2002c) menggolongkan nelayan menjadi 4 kategori menurut jenis usaha yaitu seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3 Penggolongan nelayan berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi

Jenis usaha Orientasi Ekonomi dan Pasar

Tingkat

Teknologi Hubungan Produksi § Usaha

tradisional

Sub sistem , rumah tangga

Rendah Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan anak buah kapal (ABK) yang homogen

§ Usaha post-tradisional

Sub sistem, surplus, rumah tangga, pasar domestik

Rendah Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen § Usaha

komersial

Surplus, pasar domestik, ekspor

Menengah Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang heterogen § Usaha

industri

Surplus, ekspor Tinggi Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang heterogen Sumber : Satria (2002c)

Sementara itu Ostrom dan Schlager (1996) mengelompokkan nelayan berdasarkan pada hak-hak kepemilikan (property rights) setiap nelayan terhadap sumberdaya ikan, menjadi lima kelompok, yaitu (1) owner, yaitu nelayan yang memiliki hak akses (access right), hak pemanfaatan (withdrawal right), hak manajemen (management right), hak untuk mengatur tingkat operasional hak akses (exclusion right) dan hak untuk menjual atau menyewa semua atau bagian kolektif dari sumberdaya (alienation right); (2) proprietor, yaitu nelayan yang memiliki hak akses (access right), hak pemanfaatan (withdrawal right), hak manajemen (management right) dan hak untuk mengatur tingkat operasional hak akses (exclusion right); (3) claimant, yaitu nelayan yang memiliki hak akses (access right), hak pemanfaatan (withdrawal right) dan hak manajemen (management right); (4) authorized user, yaitu nelayan yang hanya memiliki hak akses (access right) dan hak pemanfaatan (withdrawal right); dan (5) authorized entrant, yaitu nelayan yang hanya memiliki hak akses (access right) saja tanpa memiliki hak-hak yang lainnya. Secara rinci pengelompokan nelayan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Dalam kerangka sosiologis, masyarakat nelayan memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat petani atau agraris. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan karena karakteristik sumberdaya ikan yang menjadi input utama bagi

kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi, karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat invisible, sehingga sulit untuk diprediksi. Sementara masyarakat agraris (pertanian dan perkebunan) misalnya memiliki ciri sumberdaya yang lebih pasti dan visible, sehingga relatif lebih mudah untuk diprediksi terkait dengan ekspektasi sosial-ekonomi masyarakatnya. Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang ditemui karakteristik nelayan yang keras, sebagian temperamental dan tidak jarang berperilaku boros, karena ada persepsi bahwa sumberdaya perikanan “tinggal diambil” di laut.

Tabel 4 Pengelompokan nelayan berdasarkan pada hak-hak terhadap sumberdaya Ikan

Property Right Types

Owner Proprietor Claimant Authorized user Authorized entrant Access right v v v v v Withdrawal right v v v v Management right v v v Exclusion right v v Alienation right v

Sumber: Ostrom dan Schlager (1996)

Selanjutnya, kajian sosiologis dan ekonomis masyarakat nelayan dalam sistem pengelolaan perikanan artisanal pada khususnya mencakup beberapa aspek penting yaitu : (1) identifikasi motivasi dan prioritas dari pengguna sumberdaya ikan (nelayan); (2) identifikasi pranata sosial dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan; (3) analisis kelembagaan yang terkait dengan sumberdaya ikan; (4) analisis kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat nelayan; (5) analisis aliran sumberdaya dalam komunitas nelayan; (6) analisis peran wanita dalam pemanfaatan sumberdaya ikan; (7) analisis pola partisipasi; dan (8) analisis distribusi kesejahteraan dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan lain-lain (Pollnac dan Crawford 2000; Townsley 1993).

Dalam tataran sosiologis pula, patron-client relationship merupakan karakteristik umum khas dari masyarakat nelayan (Satria 2001; 2002c). Hal itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa nelayan banyak menggantungkan dirinya pada “patron” yang mampu menyediakan input produksi bagi kegiatan penangkapan ikannya. Dengan ketidakpastian dan resiko yang tinggi, nelayan cenderung mengeliminasi resiko tersebut dengan menjalin hubungan dengan pemilik modal (Juragan istilah di Jawa, Ponggawa di Sulawesi, dan Tauke di Batam, Kepulauan Riau). Dengan demikian ada pembagian resiko yang

termaktub dalam hubungan patron-client tersebut. Hubungan patron-client ini seringkali mengalami distorsi, sehingga yang terjadi bukan sebuah sinergis sosial-ekonomi, melainkan hubungan eksploitasi sosial ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan peran antara patron dan client, dimana client cenderung berada di bawah patron dalam struktur sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Karakteristik penting lain dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan adalah adanya stratifikasi sosial ekonomi dalam komunitas nelayan setempat. Sorokin (1962) diacu dalam Satria (2002c) misalnya membedakan stratifikasi sosial menjadi 3 jenis yaitu (1) stratifikasi karena status ekonomi (economically stratified); (2) stratifikasi karena perbedaan status politik (politically stratified) seperti karena perbedaan gelar kehormatan, kedudukan, jabatan dan lain-lain; (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan (occupationally stratified). Dalam struktur sosial dari komunitas nelayan, seringkali dibedakan dalam pola hubungan status sosialnya antara nelayan pemilik (juragan, tauke) dengan nelayan pekerja (pandega) yang terdiri dari: Juru mudi (sekaligus merangkap sebagai fishing master, Tekong), juru masak, juru mesin, nelayan buruh, dan lain-lain. Kedudukan sosial-ekonomi nelayan tersebut tidak sama yang ditandai dengan pola bagi hasil tangkapan ikan yang menempatkan pemilik lebih tinggi dari pada pandega, juru mudi lebih tinggi dari juru masak dan mesin, juru masak lebih tinggi dari buruh nelayan, dan demikian seterusnya secara hirarki. Sistem status sosial dari masyarakat nelayan, akan lebih komplek tampaknya pada usaha perikanan komersial dengan skala usaha menengah dan besar (perikanan industri), sedangkan pada struktur masyarakat nelayan artisanal keragaan dari sistem status sosialnya relatif sederhana (homogen).

2.4 Rezim dan Kebijakan Pengelolaan Perikanan

Menurut Hanna et al. (1996) terdapat 4 tipe rezim hak kepemilikan dalam sistem pengelolaan perikanan laut yang dikenal oleh masyarakat perikanan, yaitu: (1) rezim hak kepemilikan pribadi (private property regime); (2) rezim hak milik bersama (common property regime); (3) rezim hak milik negara (state property regime); dan (4) rezim tanpa hak milik (open acces regime). Karakteristik dari masing-masing tipe rezim tersebut berdasarkan unit pemegang hak kepemilikan, dan hak pemilik, serta tugas-tugas pemilik sebagaimana diungkapkan pada Tabel 5.

Sedangkan kebijakan sistem pengelolaan perikanan ada 2 tipe yang ekstrim, yaitu: (1) pengelolaan sumberdaya ikan oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah pengelolaan sentralistis (Government Centralized Management = GCM); dan (2) pengelolaan sumberdaya ikan berbasis masyarakat (Community Based Management = CBM). Pengelolaan sentralistis adalah rezim pengelolaan sumberdaya alam dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga pemerintah mempunyai hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak eksklusif dan hak mengalihkan sumberdaya alam.

Tabel 5 Tipe rezim hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan pemilik, hak dan tugas-tugasnya

Tipe Rezim Pemilik Hak Pemilik Tugas Pemilik

§ Hak milik pribadi Individu Penggunaan SDI secara sosial diterima; kendali akses

Penghindaran pengunaan secara sosial tidak dapat diterima

§ Hak bersama Kolektif Pengaturan

bukan pemilik

Pemeliharaan; menghambat tingkat penggunaan

§ Hak negara Warga negara Menentukan aturan

Memelihara tujuan sosial

§ Akses terbuka (tidak ada hak milik)

Tidak ada Menangkap Tidak ada

Sumber: Hanna et al. (1996)

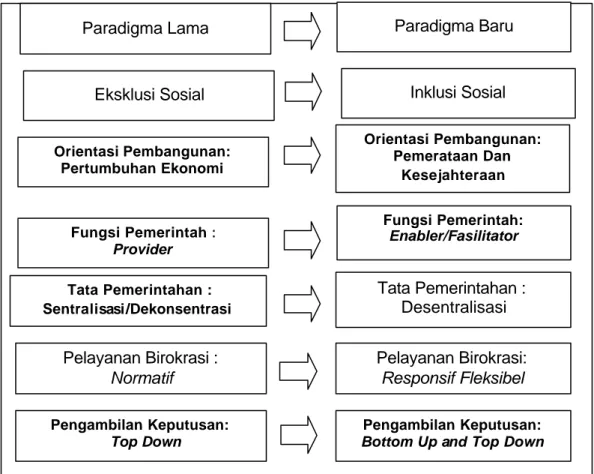

Implikasi dari kebijakan sentralistik tersebut menimbulkan berbagai konflik yang sangat rumit yang terjadi di wilayah pesisir (coastal zone), seperti hancur dan rusaknya potensi sumberdaya pesisir, konflik antar kelas sosial masyarakat nelayan, kemiskinan yang terus melilit kehidupan masyarakat pesisir dan lain sebagainya (Kusumastanto, 2003; Satria et al., 2002b). Hal ini dikarenakan kebijakan ini bersifat top-down, yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai obyek sasaran kebijakan, akibatnya masyarakat kurang peduli “masa bodoh” terhadap kebijakan yang dibuat. Selain itu, model ini mengabaikan pluralisme hukum yang berlaku turun-temurun di masyarakat pesisir, seperti hak ulayat laut (marine tenure rights) yang ditemukan di beberapa lingkungan masyarakat nelayan artisanal kawasan Indonesia Timur (Saad, 2003). Selain itu kekuatan modernisasi yang bertumpu pada ideologi pembangunan di era orde baru telah mengabaikan sistem hukum adat yang dijunjung tinggi fungsinya oleh masyarakat setempat (Suwarsono dan Alvin, 2000).

Kegagalan kebijakan sentralistik dalam sistem pengelolaan sumberdaya ikan telah menciptakan permasalahan yang begitu kompleks di masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir, sehingga hal ini harus segera disikapi dengan cara mencari model baru pengelolaan sumberdaya ikan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan perikanan berkelanjutan yang mampu mensejahterakan para pelakunya. Kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasiskan masyarakat merupakan suatu model lama dalam pengelolaan perikanan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan pemerintahan yang sentralistik (Saad, 2003). Model-model pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adat tersebut terdapat di beberapa daerah pesisir Indonesia dengan aturan-aturan lokalnya atau tradisi (adat-istiadat) masyarakat yang diwarisi secara turun temurun yang telah dipandang efektif sebagai pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan menjaga pelestarian ekosistem laut dari aktivitas yang merusak, aturan-aturan lokal dalam sistem pengelolaan perikanan artisanal tersebut, diantaranya adalah Awig-awig di Lombok dan Bali, Sasi di Maluku, Rompong di Sulawesi Selatan, Panglima Laot di Nangroe Aceh Darussalam, Sawi di Sulawesi Selatan, Ondoafi di Papua, dan di beberapa daerah kawasan Indonesia lainnya (Barani, 2006; Wahyono et al., 2000; Indar et al., 2002). Sedangkan di perairan Kepulauan Riau ditemukan sistem kelembagaan Kelong (Kelong Pantai dan Kelong Betawi) sebagai unit penangkapan ikan karang seperti ikan Dingkis (ikan Baronang, Siganus sp), yang dimiliki secara turun temurun oleh sebagian besar anggota masyarakat nelayan artisanal. Alat tangkap Kelong Pantai ini beroperasi pada musim ikan tertentu beruaya (setiap bulan Desember-Pebruari) dengan daerah penangkapan di sekitar perairan pulau-pulau kecil yang terdapat di kawasan Barelang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.

Sistem pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya ikannya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya (Nikijuluw, 2002). Dengan model community base management (CBM) ini, masyarakat pesisir akan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan karena masyarakat ikut terlibat dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat tersebut

merupakan wujud kepentingannya terhadap kelangsungan sumberdaya ikan sebagai mata pencaharian hidup sehari-hari (Satria et al., 2002b).

Model CBM lebih efektif dan efisien karena proses pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat lokal, sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi masyarakat serta pembuat kebijakan lebih memahami kondisi daerahnya (Satria et al., 2002a). Selain itu, kelestarian sumberdaya ikan dapat terjaga dikarenakan proses pengawasan oleh masyarakat dilakukan setiap saat. Sedangkan kelemahan dari model CBM ini adalah tidak mampu mengatasi masalah-masalah inter-komunitas, berlaku hanya pada daerah tertentu atau bersifat spesifik lokal, sangat rentan terhadap perubahan-perubahan eksternal, sulit mencapai skala ekonomi serta tinggi biaya institusionalisasinya.

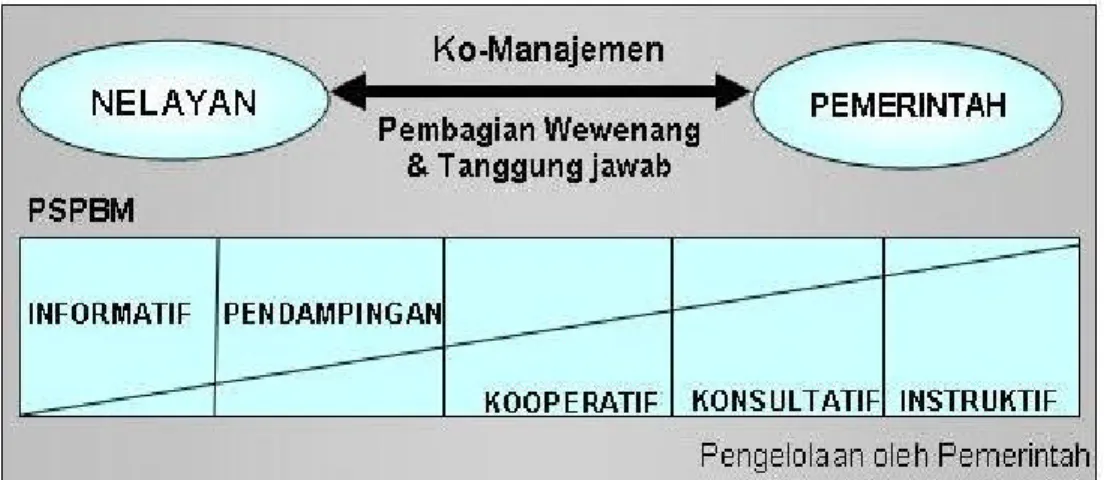

Kedua bentuk model atau rezim pengelolaan perikanan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, kedua rezim masih sangat sulit mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam perkembangan perikanan tangkap. Guna mengatasi hal tersebut, kedua rezim ini bisa dipadukan atau diintegrasikan, sehingga dengan demikian kelemahan yang satu bisa ditutupi oleh kekuatan yang lain. Pengintegrasian kedua rezim ini dikenal dengan nama kolaborasi manajemen, kooperasi manajemen, atau ko-manajemen (co-management).

Ko-manajemen perikanan merupakan rezim derivatif yang berasal dari rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (CBM) dan rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan oleh Pemerintah. Ko-manajemen perikanan dapat diartikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan (Nikijuluw, 2002). Tujuan utama ko-manajemen adalah pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Sementara tujuan sekundernya adalah: (1) mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat; (2) mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif; dan (3) sebagai mekanisme untuk mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta mengurangi konflik antar nelayan melalui proses demokrasi partisipatif. Ada tiga hal yang sangat menentukan variasi bentuk ko-manajemen serta hirarkinya adalah:

2. Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat atau didistribusikan diantara kedua pihak. 3. Tahap proses manajemen ketika secara aktual kerjasama pengelolaan

betul-betul terwujud (perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi). Nikijuluw (2002) memaparkan beberapa contoh ko-manajemen perikanan artisanal yang diambil dari kasus-kasus yang terjadi di negara yang mempunyai budaya dan ekosistem yang berbeda (lihat Gambar 2). Contoh ko-manajemen perikanan artisanal ada 5 tipe adalah sebagai berikut:

(1) Ko-manajemen Instruktif.

Pada bentuk ko-manajemen ini, pertukaran informasi terjadi timbal balik masih sangat kurang antara pemerintah dan masyarakat pesisir, karena peran pemerintah sangat mendominasi setiap informasi. Namun hal ini berbeda dengan model sentralistis yang sama sekali tidak ada dialog antara pemerintah dengan nelayan. Artinya, dalam bentuk ini pemerintah yang membuat rencana kebijakan dan menginformasikannya kepada nelayan untuk dilaksanakan.

(2) Ko-manajemen Konsultatif.

Bentuk ko-manajemen ini menempatkan masyarakat pesisir hampir sama dengan pemerintah, dimana terjadinya proses konsultasi pemerintah ke masyarakat. Namun keputusan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan sepenuhnya ada di tangan pemerintah, artinya masyarakat hanya sebatas memberikan masukan saja.

(3) Ko-manajemen Kooperatif.

Bentuk ini menempatkan masyarakat pesisir dan pemerintah pada tingkat yang sama atau sederajat. Oleh karenanya pada semua tahapan pembuatan dari perencanaan hingga pengambilan keputusan kedua belah pihak mempunyai kekuatan yang sama. Artinya, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang mempunyai kedudukan yang sama.

(4) Ko-manajemen Pendampingan atau Advokasi.

Pada bentuk ini peran masyarakat pesisir lebih besar dari pemerintah, masyarakat pesisir memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Lebih dari itu, dalam bentuk ini masyarakat dapat mengajukan rancangan yang tinggal di legalisir (disahkan). Artinya, peran pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi atau memberikan advokasi tentang suatu yang sedang dikerjakan.

(5) Ko-manajemen Informatif.

Peran masyarakat pesisir lebih besar dari pemerintah dibanding keempat bentuk sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat pesisir tentang apa harus dikerjakan oleh masyarakat. Artinya, setiap pembuatan kebijakan dari perumusan hingga pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat pesisir. Konsep ko-manajemen sumberdaya ikan di gambarkan lebih jelas pada Gambar 2.

Rezim ko-manajemen perikanan bekerja dengan cara mengubah hubungan pelaku pembangunan perikanan, terutama antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antara nelayan dengan kelompoknya. Secara umum, manfaat yang ingin dicapai setiap pelaku ko-manajemen perikanan adalah status pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Melalui ko-manajemen, pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan yang diambilnya ternyata bisa secara efektif dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi bertambah. Pada masyarakat pesisir, ko-manajemen membawa manfaat kepada nelayan melalui partisipasi atau keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan (Nikijuluw, 2002).

Gambar 2 Rezim ko-manajemen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (Nikijuluw, 2002)

2.5 Pengertian dan Tipe -Tipe Hak-Hak Kepemilikan (Property Rights)

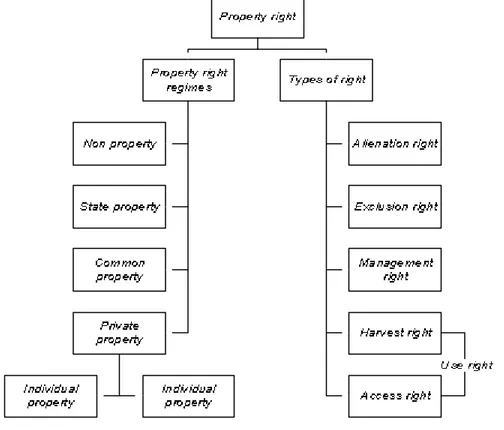

Istilah hak-hak kepemilikan (property rights) didefinisikan sebagai serangkaian hak yang menggambarkan tentang hak milik (owner’s right), keistimewaan (privilages) dan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan sumberdaya alam (Tietenberg, 1992). Menurut Charles (2001) yang

mengklasifikasikan property right menjadi dua bagian yaitu property right regim dan types of right. Sementara itu property right regim terdiri dari non property, state property, common property dan private property. Secara lengkap klasifikasi property right tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.

Pengelolaan sumberdaya perikanan terdapat 4 tipe rezim property right untuk common pool resources, yaitu: (1) open access (tidak ada batasannya dalam hak-hak pakai), dimana akses bebas dan terbuka untuk siapa saja; (2) state property right (or crown), yang mana pemegang hak-hak terhadap suatu sumberdaya yang dipercayai negara atas kepentingan dari warganegara, (3) communal property right, dipegang oleh komunitas yang jelas indentitasnya dari para pengguna dengan hak-hak tertutup lainnya; dan (4) private property right, dimana seorang individu atau perusahaan yang mempunyai hak-hak yang dapat melarang masuk lainnya dari pemanfaatan sumberdaya (Charles, 2001; Berkes et al., 2001; Syms, 1998; Hanna et al., 1996; dan Bromley, 1988).

Gambar 3 Klasifikasi property rights dalam masyarakat nelayan (Charles, 2001) Saad (2003) mengemukakan sebuah contoh pengalihan status hak atas sumberdaya alam, dan mengenai mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang diserahkan oleh negara tersebut kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti yang terjadi di Benggala Barat (India) dalam bentuk growing associations.

Dengan cara melalui sistem pengalihan ini, sekelompok petani tak bertanah atau marginal diberikan petak-petak tanah untuk perkebunan. Meskipun tanah berada di bawah kekuasaan petani, tidak berarti hak milik atas tanah juga beralih kepadanya. Rezim hak penguasaan atas sumberdaya alam (lahan) tetap di tangan negara (state property regime). Sedangkan petani hanya mempunyai hak garap atau hak milik atas hasil dari tanah tersebut.

Selanjutnya mengenai rezim milik swasta (private property regime), secara umum sudah diakui bahwa hak milik swasta merupakan rezim yang paling jelas di atas rezim-rezim lainnya. Rezim milik swasta tersebut meliputi hak milik individu (individual property) dan hak milik perusahaan (coorporate property). Secara yuridis dan sosiologis, hak milik swasta memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan tidak melibatkan orang lain. Bahkan, dalam upaya pemanfaatan tersebut subjek hak milik swasta dapat mengusir orang lain. Tietenberg (1992) berpandangan bahwa hak milik swasta memiliki karakteristik yang sangat memadai untuk mengelola sumberdaya alam yang optimal secara ekonomis dan ekologis.

Namun, menurut Bromley (1988) terdapat dua fenomena yang harus dijawab oleh penganut pandangan tersebut. Pertama, banyak perampasan-perampasan sumberdaya alam (lahan) terjadi di berbagai belahan dunia bukan sebagai akibat kelangkaan persediaan tanah secara fisik, tetapi karena terjadinya konsentrasi pemilikan lahan di tangan individu-individu dari keluarga yang kuat (private property right). Bahkan, fenomena seperti ini terjadi di sebagian besar negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin. Sedangkan kedua, hak milik swasta seringkali mengarah pada apa yang disebut highest and best use of land -sebagian besar tanah subur menjadi padang pengembalaan, sementara tanaman pangan berada di tanah kurus- merupakan contoh mengenai hal ini. Dengan latar belakang ini, tanah terbaik telah diswastakan, sedangkan tanah yang terburuk dibiarkan menjadi public domain. Dalam pandangan Bromley (1990), yang termasuk kategori public domain adalah state property, common property (res communis) dan open access (res nulius).

Berlainan dengan para ahli lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, Bromley (1991) memberikan catatan komentar antara pengertian common property dengan open access. Common property, menurut Bromley esensinya adalah hak milik swasta dalam kelompok, dan kelompok yang menentukan siapa yang tidak diperkenankan mengambil manfaat dari

sumberdaya alam “milik bersama”. Sementara itu, open access diartikan sebagai suatu situasi sumberdaya alam tanpa hak milik (no property right). Situasi tersebut muncul karena tidak adanya atau gagalnya sistem pengelolaan dan wewenang yang bertujuan menerapkan norma dan kaidah tingkah laku yang berhubungan dengan sumberdaya alam. Dengan kata lain, rezim tanpa milik (open acces s) sumberdaya muncul akibat gagalnya ketiga rezim sebelumnya untuk membawa misi kesejahteraan bersama.

Dalam bidang perikanan kemudian muncul pendapat kelembagaan alternatif yang ketiga tentang bentuk dan subjek hak pengelolaan wilayah perikanan (HPWP) sebagaimana dikemukakan oleh Christy dan Scott (1986). Saad (2003) mengemukakan bahwa Christy dan Scott (1986) yang pertama kali memperkenalkan konsep pengelolaan territorial use rights in fisheries (TURFs) disertai penjelasan yang relatif komprehensif. Menurut Christy dan Scott (1986), sebagai langkah awal diperlukan sedikitnya 3 macam hak yang bersifat spesifik dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan artisanal, yakni sebagai berikut:

(1) Hak untuk menghalangi orang lain (the right of exclutions), yaitu hak untuk membatasi atau menghalangi keikutsertaan dalam wilayah perairan tertentu yang telah dijadikan objek hak.

(2) Hak untuk menetapkan jenis dan jumlah penggunaan sumberdaya ikan dalam wilayah perairan tersebut.

(3) Hak untuk mengambil derma (the right to extract benefits). Derma dapat diperoleh antara lain, melalui penarikan pungutan laut (sea rent) dari pemakai sumberdaya ikan dan bisa juga melalui penarikan pajak atau sewa maupun penjualan dari hak-hak itu.

Di dunia “regime” pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan (perikanan laut) yang dominan ditemukan adalah rezim milik bersama (“common pool resource”) dan “open acces ” (no property right). “Common pool resource” dan open acces sebagai sumber terjadinya tragedi kebersamaan (tragedy of the common). Kondisi terkurasnya sumberdaya perikanan (over exploitation atau over fishing), khususnya di daerah perikanan tropis, telah dibahas oleh beberapa para ahli, diantaranya seperti Ostrom (1997), Pomeroy (1994), Christy dan Scott (1986), Panayotou (1985b) dan para ahli lainnya. Semuanya mengusulkan jalan keluar berupa kontrol atas akses dan penggunaan sumberdaya perikanan perlu dikembangkan (Saad, 2003). Hak-hak kepemilikan pengelolaan sumberdaya

perikanan atau hak-hak penggunaan wilayah untuk perikanan (HPWP) yang merupakan terjemahan dari teritorial use rights in fisheries (TURFs) adalah solusi konkrit yang disarankan oleh kalangan ahli perikanan, sesudah pengelolaan sumberdaya perikanan di bawah rezim “sumberdaya milik bersama ”(common pool resources) dan “keterbukaan akses” (open access) terbukti mengalami berbagai kegagalan, baik dalam aspek keberlanjutan sumberdaya perikanan dan juga memunculkan berbagai tipe konflik, sehingga menimbulkan tragedi kebersamaan (tragedy of the common) sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Garrett Hardin (1986). Christy dan Scott (1986) berpendapat satu-satunya yang berakibat positif dari manajemen perikanan yang berbasis “milik bersama”, adalah dapat menyediakan kesempatan kerja, ketika alternatif pekerjaan di sektor lain sudah tertutup sama sekali. Namun, keunggulan ini hanya bersifat jangka pendek, sebab begitu kesempatan kerja di sektor lain terbuka kembali, mereka akan meninggalkan sektor perikanan tangkap.

Mengenai subyek HPWP, Christy (1986) berpendapat bahwa HPWP dapat diberikan kepada perorangan, perusahaan swasta, koperasi atau masyarakat. Selain itu, HPWP dapat pula diberikan kepada cabang-cabang politik, seperti suatu kota atau propinsi, pemerintah suatu negara atau kepada perusahaan multinasional. Adapun tentang jangka waktu HPWP, relatif sukar untuk ditetapkan secara pasti. Namun, setidaknya harus cukup lama agar memungkinkan pemilik hak untuk memperoleh pendapatan yang memuaskan atas setiap modal yang ditanamkan, dan khususnya HPWP yang subjeknya komunitas nelayan (communal property right), jangka waktunya mungkin tidak dibatasi.

Hak kepemilikan (property right) atau status penguasaan sumberdaya perikanan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan alokasi sumberdaya yang efisien (efficient resource allocation). Bagaimana produsen dan konsumen menggunakan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan tergantung pada hak pemilikan yang mengukur sumberdaya ikan tersebut. Menurut Tietenberg (1992; 1994), secara konseptual, struktur hak kepemilikan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk menghasilkan alokasi yang efisien pada suatu ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik, ia harus memiliki 4 karakteristik penting. Keempat karakteristik penting dalam struktur kepemilikan sumberdaya alam yang efisien pandangan kapitalistik tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Universalitas (universality). Semua sumberdaya alam adalah milik pribadi (privately owned), dan seluruh hak-haknya dirinci dengan lengkap dan jelas. Spesifikasi yang lengkap dapat memberikan sistem informasi yang sempurna tentang hak-hak yang melekat pada aspek kepemilikan, batasan-batasan terhadap hak-hak yang diberikan, dan penalti bagi pelanggaran atas hak-hak tersebut.

(2) Eksklusivitas (exclusivity ). Semua manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pemilikian dan pemanfaatan sumberdaya itu harus dimiliki oleh pemiliknya saja, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi atau penjualan ke pihak lain;

(3) Dapat dipindahtangankan (transferability). Seluruh hak pemilikan itu bisa dipindahtangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi yang bebas dan jelas; dan

(4) Terjamin pelaksanaannya (enforceability). Hak pemilikan tersebut harus aman dari perampasan atau pengambilan secara tidak baik dari pihak lain. Kalau keempat komponen diatas bisa diterapkan dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan, maka alokasi sumberdaya ikan dapat berlangsung secara efisien. Demikian pula apabila pemilik sumberdaya perikanan dan kelautan, memiliki hak-hak pengelolaan yang mencakup keempat elemen di atas. Hal ini juga akan memberikan insentif yang sangat besar baginya untuk mengelola sumberdaya pesisir yang dimilikinya itu dengan seefisien mungkin (Dharmawan dan Daryanto, 2002). Gejala seperti itu dapat terjadi, karena kegagalan dalam mengelola sumberdaya perikanan tersebut akan merupakan resiko atau kerugian yang akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang nelayan yang memiliki hak milik pribadi (private property right) yang penuh terhadap alat tangkap ikan (seperti Kelong) yang dioperasikan di sekitar perairan pantai Barelang di Kepulauan Riau, akan mempunyai insentif yang lebih baik untuk memelihara dan merawatnya dengan harapan dapat memberikan peningkatan tingkat pendapatan keluarga (income household) dari usaha perikanan artisanal (artisanal fisheries) yang mereka lakukan sebagai nelayan.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) pasal 51 ayat (1) negara kepulauan harus mengakui “hak-hak perikanan tradisional” (tradisional fishing rights) nelayan negara lain. Menurut Djalal (1989) diacu dalam DKP (2001) menetapkan “hak-hak perikanan tradisional” harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (1) nelayan-nelayan yang

bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu, (2) nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan secara tradisional alat-alat tertentu, (3) hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu, (4) nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan-nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

Kebudayaan tradisional yang dimiliki masyarakat pesisir, khususnya dalam hal sistem pengelolaan sumberdaya perikanan secara tradisional telah memiliki prinsip-prinsip konservasi yang lebih maju (Nababan 1995), di antaranya adalah sebagai berikut:

• rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri;

• rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (communal property resource). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar;

• sistem pengetahuan masyarakat setempat (local knowledge system) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas;

• daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat;

• sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu;

• mekanisme pemerataan (distribusi) hasil "panen" atas sumberdaya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tersebut diatas, ini membuktikan bahwa sistem pengetahuan lokal (indegenous knowledge), kearifan masyarakat

(traditional wisdom) yang ada dalam batas-batas "berperilaku" alam dan diikuti dengan praktik pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional yang lestari merupakan pilihan yang arif untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi lingkungan sosial setempat. Sebagai suatu sistem yang bersifat lokal, upaya-upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat tradisional ini boleh dikatakan sudah teruji. Sistem pengetahuan dan praktik-praktik pengelolaan alam ini secara nyata juga mampu memperkaya keanekaragaman hayati suatu ekosistem (Nababan, 1995). Oleh karena itu, dengan memelihara dan mengembangkan sistem pranata sosial tradisional ini akan merupakan sumbangan bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, rangkaian kajian yang telah dilakukan juga menunjukkan keprihatinan, karena secara umum sistem kebudayaan lokal ini sedang menuju kepunahan. Hampir semua kasus-kasus yang didokumentasikan memperlihatkan bahwa pola-pola pranata sosial tradisional ini sudah tidak utuh lagi, tetapi masih ada di beberapa tempat, sistem pengetahuan ini masih tersimpan di benak orang-orang tua dalam berbagai bentuk tuturan atau dalam bentuk sastra lisan.

2.6 Konsep Desentralisasi dan Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Berdasarkan etimologi (akar kata) desentralistik berasal dari bahasa latin, yaitu "de" dan "centrum". “de" artinya "lepas" dan "centrum" artinya "pusat". Dengan demikian arti kata desentralistik adalah melepaskan dari pusat. Batasan desentralistik adalah pengalihan kewenangan dan tanggung jawab fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau organisasi pemerintah independen semua atau sebagian bidang (Cohen dan Peterson 1999). Sedangkan berdasarkan pada ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralistik adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya yang dimaksud daerah otonom dalam ketentuan umum tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

Kebijakan desentralistik setidaknya membawa berbagai implikasi penting diantaranya adalah terhadap kelembagaan, pengelolaan sumberdaya ikan serta partisipasi masyarakat. Dengan otonomi daerah diharapkan lembaga pemerintah

daerah mampu merumuskan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik sehingga mampu melayani masyarakat lokal dengan baik. Selain itu, melalui desentralisasi diharapkan juga terjadi pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Kebijakan desentralisasi dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan kualitas pelayanan publik. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila masyarakat nelayan dapat memainkan peranannya (rule) secara jelas, memperoleh keadilan (equity), akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam.

Menurut Osborne dan Gaebler (2001) terdapat empat manfaat kebijakan desentralistik ditinjau dari segi kelembagaan, yaitu: (1) lembaga yang terdesentralistik jauh lebih fleksibel dari pada yang tersentralistik. Artinya lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berbeda; (2) lembaga yang terdesentralistik jauh lebih efektif dari pada tersentralisasi, artinya pegawai atau organisasi yang terdesentralistik paling dekat masalah dan peluang publik yang dapat menciptakan solusi terbaik; (3) lembaga yang terdesentralistik jauh lebih inovatif dari pada lembaga yang tersentralisasi; dan (4) lembaga yang terdesentralistik menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi.

World Bank (2001) melihat manfaat dan kebaikan kebijakan desentralistik dari segi partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik, seperti: (1) partisipasi luas masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik; (2) memotong prosedur birokrasi yang kompleks dan meningkatkan sensitivitas aparatur pemerintah terhadap kondisi lokal; (3) melibatkan partisipasi yang luas berbagai perwakilan masyarakat dari berbagai kelompok etnis, agama dan budaya dalam proses pengambilan keputusan publik; (4) menghasilkan program pelayanan publik yang lebih kreatif, inovatif dan responsif karena melibatkan partisipasi masyarakat; (5) memberi peluang pada masyarakat dalam mengawasi program publik; dan (6) pelayanan publik yang lebih efisien, merata dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, maka Satria et al. (2002a) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi memiliki beberapa makna penting dari perspektif sumberdaya alam, sosial-kelembagaan, ekonomi dan politik. Kebijakan desentralisasi dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan, secara hipotetik akan memberikan beberapa dampak positif (manfaat) yaitu sebagai berikut:

Pertama, kebijakan desentralisasi merupakan pintu menuju terwujudnya regulated and sustainable fisheries. Desentralisasi akan memberikan ruang bagi

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya tersebut akan merupakan bentuk tanggungjawab mereka terhadap masa depan sumberdaya ikan tersebut (FAO 1995). Artinya, mereka tidak hanya akan berhenti pada upaya merencanakan dan melaksanakan prinsip pengelolaan sumberdaya secara lestari seiring dengan nilai-nilai tradisional yang mereka miliki, tetapi tanggung jawab itu akan muncul juga dalam bentuk pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

Model pengawasan dari masyarakat ini akan lebih efektif dan efisien. Adanya model pengelolaan sumberdaya ikan yang berbasis masyarakat tersebut akan berjalan efektif sekaligus penting untuk mengantisipasi berbagai tuntutan, bahkan ancaman dari masyarakat internasional. Saat ini, masyarakat internasional menuntut diwujudkannya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) melalui ketetapan FAO (1995) sesuai Code of Conduct for Responsible Fisheries yang disepakati pada tahun 1995 di Cancun. Dengan ada pedoman pengelolaan perikanan bertanggungjawab tersebut, seluruh praktik pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, sangat dimungkinkan munculnya tuduhan melakukan unregulated fishing yang pada gilirannya akan membuat rawan perdagangan nasional sebagaimana yang saat ini tengah dirumuskan International Plan of Action (IPOA) tentang IUU (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (FAO, 1995b dan Charles, 2001).

Kedua, salah satu kekuatan diterapkannya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004, adalah adanya pengakuan terhadap institusi lokal yang mencerminkan kearifan tradisional (traditional wisdoms) yang masih ada dalam pengelolaan sumberdaya ikan agar lebih berfungsi. Dan selama ini, pranata sosial (institusi) tradisional tersebut ada yang masih berlaku dan ada pula yang telah pudar. Dengan demikian, ada institusi yang secara aktual berfungsi dan ada pula yang secara potensial berfungsi. Institusi yang secara aktual berfungsi merupakan kekuatan yang dimiliki daerah untuk pengelolaan sumberdaya. Sehubungan dengan itu, maka daerah tidak perlu lagi menyusun formula sistem pengelolaan sumberdaya ikan. Sebaliknya, daerah hanya perlu melengkapi formula yang sudah ada yang selama ini dimiliki masyarakat pesisir. Oleh karena formula coastal community base management (CCBM) yang dulunya diterapkan masyarakat lokal dapat