7 BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Pustaka 1. Hakikat Novel

Secara etimologis Tarigan (2003: 164) menyatakan kata novel berasal dari kata ―novellus‖ yang berarti baru. Novel awalnya berasal dari catatan harian seorang pembantu rumah tangga yang diterbitkan pada tahun 1740 (Robert Lindel dalam Waluyo, 2011: 5). Selanjutnya karya tersebut terus berkembang hingga menjadi bentuk prosa fiksi yang kita kenal saat ini. Novel (Inggris: novel) merupakan bentuk karya yang sekaligus disebut fiksi.

Nurgiyantoro (2013: 12 – 14) menambahkan bahwa secara ukuran, novel memiliki jalan cerita yang lebih panjang dibanding cerpen. Artinya, untuk membaca sebuah novel tidak bisa ditempuh dalam waktu sekali duduk. Hal ini disebabkan karena novel biasanya menyajikan suatu kisah dengan porsi lebih banyak secara lebih detil, lebih rinci, dan melibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Novel sebagai prosa fiksi disusun oleh unsur-unsur pembangun berupa tema, plot, peristiwa, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain.

Novel merupakan bagian dari karya prosa, yang memiliki tiga karakteristik yang membedakannya dengan genre sastra lain yaitu karya sastra puisi dan karya sastra drama (Suharianto dalam Sehandi, 2014: 53).

Karakteristik yang pertama, karya prosa memiliki sifat bercerita. Pengarang mengungkapkan pemikiran dan perasaannya secara terperinci dalam bentuk cerita. Setiap peristiwa dan jalan kehidupan tokoh dikisahkan sedemikian rupa, sehingga pembaca dapat mengikuti cerita tersebut secara terperinci dari awal hingga akhir. Kedua, karya sastra prosa merupakan satu kesatuan dari bagian- bagian. Bagian atau kesatuan itu terlihat dengan pembagain yang terdiri atas paragraf-paragraf. Kesatuan yang lebih besar dalam bentuk bagian atau bab, kemudian dibagi lagi dalam bentuk subbab atau subbagian. Setiab bagian tersebut dibeberkan oleh penulis tidak secara sekaligus, melainkan dalam kesatuan yang padu, sehingga membentuk cerita yang lengkap dan utuh.

Ketiga, karya sastra prosa menggunakan bahasa biasa yang digunakan sehari- hari karena bentuknya merupakan cerita. Artinya, Bahasa yang digunakan karya sastra prosa berbeda dengan bahasa puisi yang padat ringkas penuh simbol dan kiasan yang bersifat konotatif dan imajinatif.

Novel sebagai prosa fiksi memiliki unsur-unsur tersendiri, baik itu unsur yang berasal dari dalam novel maupun unsur yang berasal dari luar.

Secara umum, unsur intrinsik pembentuk novel terdiri dari tujuh unsur seperti yang disampaikan oleh Kasnadi & Sutejo (2010:6 – 28). Ketujuh unsur tersebut adalah tema, tokoh dan penokohan, alur cerita (plot), pelataran (setting), sudut pandang (point of view), gaya (style), dan pesan atau amanat.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa novel adalah prosa fiksi yang tidak bisa dibaca sekali duduk sebab mengandung cerita yang detil, lebih rinci, dan memuat masalah yang kompleks, serta tersusun dari unsur- unsur seperti, tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, pelataran, sudut pandang, gaya, dan amanat.

2. Hakikat Ekokritik Sastra

Ekokritik merupakan disiplin ilmu baru dalam dunia kritik sastra.

Disiplin ilmu ini berusaha melihat dan mengkaji karya sastra berserta relasinya dengan lingkungan yang melatarbelakangi karya sastra tersebut.

Dengan kata lain, ekokritik berusaha mengkaji karya sastra secara ekologis.

Ekologi adalah istilah yang ditemukan oleh Ernest Haeckel, zoologiwan dari Jerman pada tahun 1866 (Wiryono, 2013: 2). Irwan (2012: 6) menjelaskan bahwa ekologi berasal dari bahasa Yunani ―oikos‖ (rumah atau tempat hidup) dan ―logos‖ yang berarti ilmu. Secara harfiah ekologi diartikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Menurut Odum (dalam Irwan, 2012: 6) ekologi (mutakhir) adalah suatu studi yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam di mana manusia adalah bagian dari alam. Menurut pendapat Odum, pokok utama ekologi adalah mencari pengertian bagaimana fungsi organisme di alam. Irwan (2012: 6) menambahkan bahwa pada dasarnya ekologi adalah ilmu dasar yang tidak mempraktekkan sesuatu, melainkan merupakan ilmu

yang merupakan tempat mempertanyakan dan menyelidik. Ekologi berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan (peradaban) manusia.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup, termasuk manusia, dengan komponen di sekitarnya. Manusia sebagai makhuk yang memiliki akal banyak berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan di suatu daerah tertentu berbeda dengan interaksi yang dilakukan manusia di daerah lain. Keadaan lingkungan yang berbeda akan memengaruhi pola pikir dan pola hidup dan kebudayaan manusia yang berbeda. Hal inilah yang mendasari berkembangnya ekokritik dalam dunia sastra. Para peneliti meyakini karya sastra yang dilahirkan oleh pengarang tidak lepas dari pengaruh lingkungan.

Ekokritik mulai berkembang pada abad ke-20. Dalam disertasinya, Campbell (2010: 13) mengatakan meskipun ekokritik mulai berkembang pada awal tahun 1990-an, ide mengenai ekokritisme sudah dieksplorasi oleh beberapa kalangan berpendidikan dalam bentuk berbagai macam artikel.

Campbell menambahkan, secara solid yang menjadi pondasi ekokritisme adalah diterbitkannya tulisan Lawrence Buell yang berjudul The Environmental Imagination (1995) dan tulisan Cheryll Glotfelty dan Harold Fromm yang berjudul The Ecocritism Reader (1996). Selanjutnya mulailah terbentuk komunitas yang berfokus pada satu masalah, yaitu literasi dan lingkungan.

Berbeda dengan pendapat di atas, Maryaeni dan Kumalasari (dalam Endraswara, 2016: 25) menyatakan istilah ekokritik pertama kali muncul dalam esai yang berjudul Literature and Ecology: An Experimnet in Ecocritism karya William Ruekert (1978). Dalam tulisan tersebut, Ruecket menjelaskan banyaknya hubungan timbal balik antara karya sastra dengan lingkungan. Ada pula banyak hal penulis ungkapkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan, utamanya sikap manusia terhadap lingkungan

sekitarnya. Pendapat Ruekert ini didasari oleh fakta bahwa manusia sama sekali tidak bisa terlepas dari alam. Dari alamlah manusia dapat mencukupi kebutuhan primernya berupa bahan makanan, bahan pakaian, dan bahan untuk tempat tinggal.

Definisi mengenai ekokritik yang hampir sama disampaikan oleh Endraswara (2016: 1) yang menjelaskan bahwa ekokritik merupakan kajian yang mencoba menganalisis karya sastra melalui sudut pandang lingkungan.

Perspektif kajian ini berupaya mengamati bahwa krisis lingkungan tidak hanya menimbulkan pertanyaan teknis ilmiah dan politik, tetapi juga persoalan budaya yang terkait dengan fenomena sastra. Endraswara menambahkan bahwa kebiasaan yang terjadi dalam ekokritik sastra adalah mempresentasikan fenomena kultural, iklim, dan perubahan lingkungan dalam sastra.

Berdasar berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ekokritik merupakan kajian kritik sastra yang berusaha menilai dan mengkaji karya sastra dari kaca mata lingkungan, melihat dampak krisis lingkungan terhadap fenomena sastra, dan melihat hubungan timbal balik antara lingkungan dengan karya sastra.

Raymond Williams (dalam Endraswara, 2016: 2) menyebutkan bahwa perubahan iklim adalah kondisi yang sangat khusus bagi otak manusia, bagi orang buta, orang yang tidak memiliki indra lengkap, dan orang normal. Iklim yang panas, tropis, dingin sering melahirkan sastra yang berbeda warna. Karya sastra sering mengambarkan keadaan iklim di lingkungan kumuh, sejuk, panas, yang memantulkan diksi-diksi khas lingkungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ekokritisme adalah pemahaman sastra yang banyak memerhatikan aspek ekologis dalam karya sastra.

Ekokritisme adalah kemampuan untuk mengkritik wacana yang ada, artefak budaya, bentuk dan genre, dan mengeksplorasi alternatif lingkungan sastra (Endraswara, 2016: 2). Ekokritisme memiliki fokus kajian berupa lingkungan yang mengitari karya sastra. Materi pokok dalam kajian ekokritisme sastra meliputi dua hal, yaitu: (1) penelitian ekokritik dan pedagogi sastra dalam kaitannya dengan lingkungan dan (2) bagaimana

prinsip-prinsip utama yang seharusnya diajarkan lewat sastra terhadap lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Perspektif ekokritik sastra juga perlu mengedepankan dua hal penting yaitu: (1) dapat mengungkap tentang kekuatan manusia dan lingkungan sebagai puncak penciptaan karya sastra dan (2) mengungkap apa yang melatarbelakangi gagasan kerapuhan lingkungan untuk wahana ekspresi sebagian besar penyair romantis (Endraswara, 2016: 4).

Menurut Greg Garrard (2004), ekokritisisme mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam segala bidang hasil budaya.

Ekokritisisme diilhami oleh (juga sebagai sikap kritis dari) gerakan-gerakan lingkungan modern. Greg Garrard menelusuri perkembangan gerakan itu dan mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait tentang ekokritik, sebagai berikut:

(a) pencemaran (pollution), (b) hutan belantara (wilderness), (c) bencana (apocalypse), (d) perumahan/tempat tinggal (dwelling), (e) binatang (animals), dan (f) bumi (earth).

3. Nilai Pendidikan Karakter

Nilai (bahasa Inggris: value) sebagaimana dijelaskan dalam Oxford English Dictionary merujuk pada jumlah dari beberapa komoditas, media pertukaran, yang dianggap sama berat dengan benda atau hal lain. Jokilehto (2018: 36) menyatakan bahwa memberikan nilai terhadap suatu hal menyiratkan perbandingan, sedangkan perbandingan ini dapat menunjukkan nilai suatu hal adalah sama atau berbeda jika dibandingkan dengan hal lain.

Zakiah dan Rusdiana (2014: 15) menyatakan bahwa nilai merupakan segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Herimanti dan Winarto (2013: 126 – 127) yakni nilai adalah perhargaan atau kualitas sesuatu yang dijadikan dasar dalam menentukan tingkah laku seseorang. Artinya, sesuatu akan dianggap bernilai jika sesuatu tersebut bersifat menyenangkan, memuaskan, berguna, menguntungkan, menarik, keyakinan.

Pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Karakter berdasarkan American Dictionary of the English Language, didefinisikan sebagai kualitas-kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seseorang, yang menentukan responnya tanpa pengaruh kondisi-kondisi yang ada (Wibowo, 2013: 11). Kemdikbud (2010) menyatakan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorag yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues), yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Mulyasa (2012: 3) menjelaskan dibandingkan pendidikan moral, pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan selain berkaitan dengan masalah benar salah, pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan, sehingga peserta didik sadar, paham, peduli, dan berkomitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan bahwa pendidikan karakter/budi pekerti adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun/membentuk kepribadian yang baik yang bercirikan kejujuran, tangguh, cerdas, kepedulian, bertanggung jawab, kerja keras, pantang putus asa, tanggap, percaya diri, suka menolong, mampu bersaing, profesional, ikhlas bergotong-royong, cinta tanah air, amanah, disiplin, toleransi, taat, dan lain-lain perilaku yang berahlak mulia.

Secara umum, berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Penyelenggaraan pendidikan nasional tentu juga mencakup penyelenggaraan pendidikan karakter yang ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berhati, berpikiran, dan berkelakuan baik, percaya diri, memiliki rasa bangga pada bangsa dan negara, dan mencintai sesama umat manusia (Amin, 2015: 35).

Selain pendapat Amin di atas, Mulyasa (2012: 9) menjelaskan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi kelulusan pada setiap satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan karakter ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan pengetahuannya secara mandiri untuk mengkaji, menginternalisasi, dan mepersonalisasikan akhlak mulia dan nilai-nilai karakter yang baik dalam wujud tindak perilaku sehari-hari. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan biasanya akan membentuk budaya sekolah/madrasah, yakni nilai-nilai yang melandasi tradisi, perilaku, kebiasaan, dan symbol-simbol yang dipraktikkan sehari-hari oleh seluruh warga sekolah/madrasah dan masyarakat sekitar.

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai pendidikan karakter adalah sesuatu yang dianggap bernilai karena mampu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan sehingga terbentuk karakter yang baik, meliputi kejujuran, tangguh, cerdas, kepedulian, bertanggung jawab, kerja keras, pantang putus asa, tanggap, percaya diri, suka menolong, mampu bersaing, profesional, ikhlas bergotong-royong, cinta tanah air, amanah, disiplin, toleransi, taat, dan lain-lain perilaku yang berakhlak mulia.

Kemedikbud (2010: 9 – 10) menyebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter mencakup 18 aspek sebagai berikut.

a. Religius, merupakan sikap dan perilku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lalin, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Jujur, merupakan perilaku yang didasarakan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

c. Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang yang berbeda dari dirinya.

d. Disiplin, adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

e. Kerja keras, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh- sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

f. Kreatif, adalah kemampuan untuk berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

g. Mandiri, adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

h. Demokratis, adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

i. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

k. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonimi, dan politik bangsa.

l. Menghargai prestasi, merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

m. Bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

n. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

o. Gemar membaca, adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

p. Peduli lingkungan, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

q. Peduli sosial, merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

r. Tanggung jawab, adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Relevansi Novel Kekal Karya Jalu Kancana sebagai Bahan Ajar Sastra di Sekolah Menengah Atas

a. Pengajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas

Sastra oleh Wellek & Warren (dalam Emzir & Rohmaan, 2016: 9) dikatakan memiliki fungsi sebagai renungan dan bahasan pelajaran.

Manusia dapat menemukan nilai yang dianggap benar atau salah melalu membaca karya sastra. Oleh karenanya, pengajaran sastra melalui pendidikan formal sangat diperlukan. Pengajaran sastra adalah proses interaksional untuk membangun pengetahuan tentang sastra yang berkaitan dengan persoalan-persoalan konsepsi, hipotesis, dan aspek-aspek yang terkait dengan sastra (Rohman, 2012: 16). Ismawati (2013: 1) mendefinisikan pengajaran sastra sebagai pengajaran yang menyangkut

seluruh aspek sastra, yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbandingan, dan apresiasi sastra. Pengajaran apesiasi sastra menekankan pengajaran pada aspek afektif yang berurusan dengan rasa, nurani, nilai-nilai, dan seterusnya (Ismawati, 2013: 1). Apresiasi sastra dapat dikatakan sebagai kegiatan menggali dan menikmati karya sastra hingga menumbuhkan pemahaman terhadap karya sastra tersebut.

Penggunaan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum pendidikan saat ini, menuntut peserta didik menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar setelah proses pembelajaran selesai. Pencapaian tujuan kurikulum ini dapat dilaksanakan melalui pemberljaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijelaskan pada pasal 2 dengan bunyi sebagai berikut.

(1) Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.

(2) Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai pesereta didik untuk suaru mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

(3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kompetensi inti sikap spiritual;

b. Kompetensi inti sikap sosial;

c. Kompetensi inti pengetahuan; dan d. Kompetensi inti keterampilan

Di bawah ini adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) kelas XII yang menggunakan novel sebagai bahan ajar, terutama dalam pengajaran sastra.

Tabel 2.1. KI dan KD Bahasa Indonesia SMA/MA kelas XII KOMPETENSI INTI 3

(PENGETAHUAN)

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 3. Memahami, menerapkan, 4. Mengolah, menalar, dan

menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkakn pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnnya untuk memecahkan masalah.

menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 3.4 Menganalisis kebahasaan

cerita atau novel sejarah

4.4 Menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan

3.8 Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca

4.8 Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan mauoun tulis 3.9 Menganalisis isi dan

kebahasaan novel

4.9 Merancang novel atau novelet dengan memerhatikam isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis.

b. Bahan Ajar

Bahan ajar adalah hal esensial dan sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Bahan ajar terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) pada standar isi yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional, bersama dengan prosedur didaktis dan media pengajaran, baha ajar membawa peserta didik ke tujuan instruksional, yang mepunyai aspek jenis perilaku dan aspek isi (Winkel, 20119: 130). Sejalan dengan penjelasan yang disampaikan Winkel, Jingga GM (2013: 84) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Bahan pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai macam bahan misalnya berupa suatu gambar, naskah, bahan berupa audio, dan lain sebagainya. Jingga Gm (2013: 84 – 85) mengklasifikasikan jenis-jenis bahan ajar menjadi empat, yakni fakta, konsep, prinsip, dan sikap atau nilai. Fakta adalah segala sesuatu yang merupakan kenyataan, misalnya nama-nama objek, peristiwa sejaran, dan lain-lain. Konsep adalah segala sesuatu yang berupa pengertian-pengertian baru dari hasil pemikiran, contohnya definisi, ciri khusus, pengertian, hakikat, dan sebagainya.

Prinsip merupakan hal-hal pokok dan memiliki posisi yang penting, misalnya dalil, rumus, adagium, paradigma, postulat, teorema, dan hubungan konsep yang menggambarkan hubungan sebab-akibat. Sikap atau nilai adalah hasil berlajar secara afektif, contohnya kerja keras, kejujuran, tolong-menolong, dan sebagainya.

Pemilihan bahan ajar sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Rohman & Amri (2013: 77 – 79) menyebutkan ada tiga prinsip yang mendasari pengembangan materi pembelajaran. Berikut adalah penjelasannya.

1) Prinsip relevansi atau keterkaitan. Prinsip ini mengharuskan materi pembelajaran yang digunakan harus relevan atau memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi.

2) Prinsip konsistensi atau keajegan. Materi pembelajaran yang diajarkan harus sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.

Artinya, jika jika kompetensi yang harus dicapai peserta didik hanya ada satu macam, maka materi yang diajarkan juga satu macam.

3) Prinsip kecukupan. Prinsip ini mengharuskan materi ajar yang digunakan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.

Pengajaran sastra pada tingkat Sekolah Menengah Atas biasanya terintergrasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pengajaran sastra di sekolah idealnya menggunakan bahan atau materi ajar yang autentik, yakni bahan atau materi ajar yang benar-benar merupakan karya sastra. Jenis bahan ajar yang digunakan dapat berupa pantun, puisi, cerpen, novel, roman, naskah drama dan berbagai macam jenis karya sastra lainnya.

Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan ajar sastra, yakni dari segi bahasa, segi kematangan jiwa, dan sudut latar belakang kebudayaan para peserta didik (Rahmanto, 1988: 27). Aspek kebahasaan karya sastra yang perlu dipertibangkan meliputi masalah yang dibahas, cara penulisan pengarang, ciri-ciri yang ada di dalam karya sastra, serta kelompok pembaca yang ingin dijangkau oleh pengarang. Dengan semikian, pemilihan bahar ajar perlu disesuaikan dengan tingkat penguasaan kebahasaan peserta didik. Dari aspek kematangan jiwa atau psikologis, karya sastra juga perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Kesesuaian ini akan memengaruhi motivasi peserta didik dalam mengingat materi pembelajaran, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi (Rahmanto, 1979: 30).

Selanjutnya, pada aspek latar belakang budaya juga diperlukan kesesuaian antara latar belakang budaya peserta didik dengan berbagai macam faktor kehidupan manusia dan lingkungannya, seperti geografi, sejarah, topografi, iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya (Rahmanto, 1979: 31). Kesesuaian ini memengaruhi ketertarikan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan, sebab peserta didik akan lebih tertarik jika mereka memiliki kesamaan latar belakang budaya yang membangun karya sastra.

B. Kerangka Berpikir

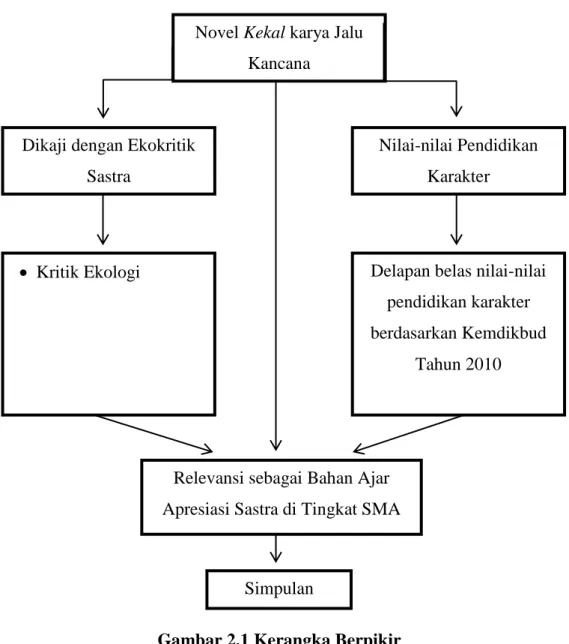

Penelitian ini akan mengkaji tetang novel Kekal karya Jalu Kancana. Ada tiga hal utama yang akan peneliti analisis berkenaan dengan novel tersebut, yakni hubungan manusia dengan lingkungan, nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel, dan relevansinya sebagai bahan ajar pengajaran sastra di pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Hasil penelitan ini akan digunakan untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan yang digambarkan di dalam novel. Hubungan ini akan meliputi bentuk kritik ekologi yang terdapat di dalam novel, interaksi tokoh dengan lingkungan, dan latar belakang sosial dan ekonomi yang tergambar di dalam novel. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga akan diketahui nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dipetik dari novel Kekal karya Jalu Kancana.

Selanjutnya hasil penelitian akan direlevansikan sebagai bahan ajar pengajaran sastra pada tingkat Sekolah Menengah Atas dengan berdasarkan kriteria yang telah disampaikan pada landasan teori. Kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Novel Kekal karya Jalu

Kancana

Dikaji dengan Ekokritik Sastra

Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Kritik Ekologi Delapan belas nilai-nilai pendidikan karakter berdasarkan Kemdikbud

Tahun 2010

Relevansi sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra di Tingkat SMA

Simpulan