KEKERABATAN BAHASA MELAYU RIAU DARATAN DAN BAHASA MANDAILING

KAJIAN: LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF SKRIPSI

HASNATUL HUSNA 150701060

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dan diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Medan, Mei 2019

Penulis, Hasnatul Husna

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Kekerabatan Bahasa Melayu Riau Daratan dan Bahasa Mandailing” menggunakan teori Linguistik Historis Komparatif. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik leksikostatistik. Metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode cakap yang didukung dengan teknik dasar pancing, dan teknik cakap semuka, teknik rekam, dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan klasik yang meliputi hukum bunyi (korespondensi fonemis).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kekerabatan antara Bahasa Melayu Riau Daratan dengan Bahasa Mandailing terdapat 75 pasangan kata yang berkerabat, terdiri dari 28 pasangan kata identik, 40 pasangan kata yang berkorespondensi fonemis, 4 pasangan kata mirip secara fonetik, dan 3 pasangan kata dengan satu fonem berbeda. Kata yang tidak berkerabat yaitu 121 kata.

Dengan persentase tingkat kekerabatan yaitu 38% dan waktu pisah dari Bahasa proto yang sama sejak 2,307 tahun lalu atau 5-25 abad yang lalu, berpisah sejak tahun 228 M (jika dihitung dari 2019). Bahasa Melayu Riau Daratan dan Bahasa Mandailing masuk ke dalam kategori keluarga (family).

Kata Kunci : Kekerabatan, Leksikostatistik, Bahasa Melayu Riau Daratan, Bahasa Mandailing

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah AWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil akhir dari kegiatan akademik selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan doa, dukungan, bimbingan, dan nasihat. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Budi Agustono, M.S, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan juga Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.

2. Drs. Haris Sutan Lubis, M.S.P, sebagai Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, USU.

3. Drs. Amhar Kudadiri, M.Hum, sebagai Sekretaris Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, USU.

4. Dr. Namsyah Hot Hasibuan, M.Ling, yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, masukan, kesabaran yang luar biasa dalam membimbing, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempunaan skripsi ini.

5. Dr. Gustianingsih, M.Hum, sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan nasihat dan kritikan yang sangat berguna bagi penulis.

6. Dr. Dardanila, M.Hum, sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat baik bagi penulis.

7. Bapak dan Ibu staf pengajarr Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama lebih kurang empat tahun.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Yudasril Dahlan Nasution dan ibunda Nurhayati yang selalu memberikan dukungan moral, material, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah berhenti. Semoga Allah SWT senantiasa mengasihi dan menyayangi kedua orang tua penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.

9. Untuk abang dan kakak-kakakku tersayang M. Rizal Al Muchtarom, Ridhatul Hasanah, Lainatul Mufliha, dan Wardatul Nasrillah. Terima kasih untuk dukungan dan kasih sayangnya.

10. Untuk keponakan saya Ziyaad Mecca Al Muchtarom, Zaki Mumtaz Al Muctharom, Zain Malik Al Muchtarom, ‘Iffatul Hilma Salsabila, Khanzatul Najma Syakira, dan Sartika Ash Shu’ara yang selalu menghibur dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat saya Wely Yuliani, Riri Pulungan, Alanis Aprilia, Nunul, Ilham, Dwi, Fanny, Indah, Intan, Nadya, Nande, Aji, Bebby, Ecal, Tini, Dida, Nisa, dan seluruh teman-teman angkatan 2015 Sastra Indonesia yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

12. Senior-senior Sastra Indonesia yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.

13. Kepala Desa Huraba, bapak Damroh Parinduri dan Kepala Desa Pemandang, bapak Nico Afriza. Informan saya Rosmida Nasution, Ayun Nasution, Rizky

14. Saputra Lubis, Aldi Adi, Caca PS, dan Beti . Terima kasih telah memberi izin meneliti dan memberi banyak bantuan kepada penulis selama penelitian.

Serta para informan yang telah membantu penulis mengumpulkan data penelitian.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yeng bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ... i

ABSTRAK ... ii

PRAKATA ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.4.1 Manfaat Teoretis ... 4

1.4.2 Manfaat Praktis ... 4

BAB II KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA .... 5

2.1 Konsep ... 5

2.1.1 Kekerabatan ... 5

2.1.2 Bahasa Melayu Riau Daratan ... 5

2.1.3 Bahasa Mandailing ... 6

2.1.4 Bahasa Proto ... 6

2.2 Landasan Teori ... 7

2.3 Tinjauan Pustaka ... 13

BAB III METODE DAN TENIK PENELITIAN ... 17

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 17

3.1.1 Lokasi Penelitian ... 17

3.1.2 Waktu Penelitian ... 17

3.2 Data dan Sumber Data ... 17

3.3 Metode dan Teknik Penelitian ... 18

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ... 19

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data ... 20

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data ... 25

BAB IV PEMBAHASAN ... 26

4.1 Hubungan Kekerabatan dan Besar Persentase ... 26

4.1.1 Glos yang Tidak Diperhitungkan ... 26

4.1.2 Pengisolasian Morfem Terikat ... 26

4.1.3 Penetapan Kata Berkerabat ... 26

4.1.3.1 Pasangan Kata Identik ... 26

4.1.3.2 Korespondensi Fonemis ... 28

4.1.3.3 Pasangan Kata yang Mirip Secara Fonetis ... 40

4.1.3.4 Pasangan Kata dengan Satu Fonem Berbeda ... 42

4.2 Waktu Pisah antar Bahasa Melayu Riau dengan Bahasa Mandailing... 44

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 46

5.1 Simpulan ... 46

5.2 Saran ... ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 48

LAMPIRAN I DAFTAR SWADESH... 50

LAMPIRAN II DAFTAR INFORMAN... 60

LAMPIRAN III SURAT IZIN PENELITIAN ... 67

LAMPIRAN IV JADWAL PENELITIAN ... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Pengelompokan Bahasa ... 9

Tabel 2. Kata yang Berkerabat ... 23

Tabel 3. Kata yang Tidak Berkerabat ... 23

Tabel 4. Pasangan Kata yang Identik ... 27

Tabel 5. Pasangan Berkorespondensi Fonemis ... 28

Tabel 6. Pasangan yang Mirip Secara Fonetis ... 41

Tabel 7. Pasangan Kata dengan Satu Fonem Berbeda ... 42

Tabel 8. Klasifikasi Pengelompokan Bahasa ... 45

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kekerabatan bahasa adalah hubungan dua bahasa atau lebih yang diturunkan dari sumber bahasa induk yang sama, yang disebut bahasa purba (Kridalaksana, 2008:116). Bahasa proto adalah bahasa tua yang menurunkan sejumlah bahasa- bahasa kerabat (Keraf, 1991:29). Semua bahasa di dunia dapat dikelompokkan dalam rumpun-rumpun, sub-rumpun, dan kelompok-kelompok tertentu. Tiap bahasa hanya dapat memiliki keanggotaan tertentu, tidak bisa menjadi anggota dari rumpun bahasa yang berlainan : misalnya bahasa Indonesia merupakan anggota rumpun bahasa Astronesia.

Linguistik Historis Komperatif adalah suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu. Linguistik Historis Komperatif mempelajari data-data dari suatu bahasa atau lebih, sekurang- kurangnya dari dua priode. Data-data dari suatu bahasa dari dua priode atau lebih diperbandingkan secara cermat untuk memperoleh kaidah-kaidah perubahan yang terjadi dalam bahasa itu. Hal yang sama dapat dilakukan terhadap dua bahasa atau lebih. Unsur-unsur bahasa itu dapat diperbandingkan berdasarkan kenyataan dalam priode yang sama, maupun perubahan-perubahan yang telah terjadi antara beberapa priode (Keraf, 1991: 22).

Penelitian ini membahas kekerabatan dari dua bahasa yang berbeda.Bahasa yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahasa Melayu Riau Daratan dan bahasa Mandailing. Bahasa Melayu Riau dan Bahasa Mandailing mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dari faktor geografis yang terletak di pulau Sumatera. Bahasa Melayu Riau yang disingkat BMR, mempunyai dua bahasa, yakni bahasa Melayu Riau Daratan dan Bahasa Melayu Riau Kepulauan di daerah pesisir.BMR daratan mempunyai ciri fonologis yang berdekatan dengan bahasa Melayu Minangkabau, sedangkan BMR kepulauan mempunyai ciri fonologis yag berdekatan dengan bahasa Melayu Malaysia. Daerah Riau pesisir meliputi daerah Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir. Sedangkan Riau daratan meliputi daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu. BMR daratan ditandai dengan pelafalan vokal /a/ berubah menjadi /o/ diakhir kata, seperti kata ‘berapa’

menjadi bapo dan kata ‘mata’ menjadi mato, dan mengalami pelepasan fonem /r/

pada awal kata ‘rumah’ menjadi umah, ‘rambut’ menjadi obuok, dan ‘rantau’

menjadi antau. Dalam bahasa Mandailing terdapat kemiripan kosakata dengan bahasa Melayu Riau. Contohnya pada BMR daratan godang dan bahasa Mandailing godang untuk menyatakan ‘besar’, BMR daratan potang dan bahasa Mandailing potang untuk menyatakan ‘petang’. Adapun alasan kekerabatan bahasa tersebut dijadikan sebagai objek penelitian karena berada di wilayah yang berdekatan secara geografis, menyebabkan masih memiliki kata-kata yang berkerabat. sehingga penulis memilih judul “Kekerabatan Bahasa Melayu Riau Daratan dan Bahasa Mandailing” dalam kajian Linguistik Historis Komperatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimanakah hubungan kekerabatan dan besaran persentase antara bahasa Melayu Riau Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dengan bahasa Mandailing Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal?

2. Kapankah waktu pisah bahasa Melayu Riau Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dengan bahasa Mandailing Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan hubungan kekerabatan bahasa Melayu Riau Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dengan bahasa Mandailing Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal serta besar persentasenya.

2. Mendeskripsikan waktu pisah antara bahasa Melayu Riau Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dengan bahasa Mandailing Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Menjadi sumber masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai kekerabatan bahasa proto Austronesia, khususnya bahasa Melayu Riau Daratan dan bahasa Mandailing.

2. Memperkaya khazanah keilmuan, tentang konsep dan teori dari penelitian Linguistik Historis Komparatif yang dilakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi para penutur bahasa Melayu Riau Daratan dan bahasa Mandailing agar tetap menggunakan dan melestarikannya sebagai kekayaan budaya.

2. Memberi pengetahuan umum tentang perkembangan serta kekerabatan bahasa- bahasa daerah yang terdapat di Indonesia, terutama bahasa Melayu Riau Daratan dan bahasa Mandailing.

BAB II

KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu diberi penjelasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

2.1.1 Kekerabatan

Menurut Kridalaksana (2008:116) dalam Kamus Linguistik bahwa kekerabatan adalah hubungan dua bahasa atau lebih yang diturunkan dari sumber bahasa induk yang sama, yang disebut bahasa purba.

2.1.2 Bahasa Melayu Riau Daratan

Bahasa Melayu Riau adalah salah satu bahasa yang terdapat di Indonesia.

Bahasa Melayu Riau terdiri atas dua dialek berdasarkan geografis, yaitu dialek Riau Daratan dan dialek Riau Kepulauan (Hasan, 1983:1). Dialek Bahasa Melayu Riau Daratan yang terdapat di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat penuturnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

2.1.3 Bahasa Mandailing

Bahasa Mandailing adalah salah satu bahasa daerah yang terdapat di Sumatera Utara. Bahasa Mandailing umumnya dipakai dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat Mandailing. Salah satu di antaranya adalah tempat penelitian ini di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

2.1.4 Bahasa Proto

Bahasa Proto adalah bahasa tua yang menurunkan sejumlah bahasa-bahasa kerabat (Keraf, 1991: 29), misalnya bahasa Indonesia yang secara genetis termasuk bahasa Proto Austronesia. Parera (1987: 122) membagi bahasa Astronesia ke dalam dua subrumpun yaitu subrumpun Austronesia Barat dan subrumpun Austronesia Timur. Pembagian anggota subrumpun sebagai berikut:

1. Subrumpun Austronesia Barat a. Rumpun Malagasi.

b. Rumpun Indonesia Barat Laut dengan anggota : Formosa, Filipina, Kamoro, Palau, Sangir-Taulad, dan Minahasa.

c. Rumpun Indonesia Barat Daya dengan anggota : Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Bali-Sasak, Gorontalo, Tomini, Toraja, Loinang, Banggai, Bungku Mori, Sulawesi Selatan, Muna-Buton, dan Bima-Sumba.

2. Subrumpun Indonesia Timur

a. Rumpun Ambon Timur dengan anggota: Sikka-Solor, Kedang Alor-Pantar, Timor Barat, dan Timor Laut.

b. Rumpun Sula-Bacan dengan anggota: Taliabu, Sanama, dan Bachan-Obi.

c. Rumpun Halmahera Selatan dan Irian Bagian Barat.

Dari pembagian subrumpun di atas, dapat diketahui bahwa bahasa Melayu Riau Daratan dan bahasa Mandailing merupakan anggota dari bahasa Austronesia dalam subrumpun Austronesia Barat, salah satu anggota dari rumpun Austronesia Barat Daya.

2.2 Landasan Teori

Linguistik Historis Komperatif adalah suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu. Tujuan dan kepentingan Linguistik Historis Komparatif sebagai berikut :

1. Mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan mengadakan perbandingan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya.

2. Mengadakan rekontruksi bahasa-bahasa yang ada dewasa ini kepada bahasa- bahasa purba (proto).

3. Mengadakan pengelompokkan (sub-grouping) bahasa-bahasa yang termasuk

dalam suatu rumpun bahasa.

4. Menemukan pusat-pusat penyebaran bahasa-bahasa proto.

Salah satu pendekatan kajian Linguistik Historis Komparatif adalah leksikostatistik. Keraf (1991: 121) mengatakan bahwa leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secara statistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Leksikostatistik merupakan teknik kepastian mengenai usia bahasa, yaitu mengenai kapan sebuah bahasa muncul dan bagaimana hubungannya dengan bahasa-bahasa kerabat lainnya.

Metode leksikostatistik bukan semata-mata merupakan metode untuk menentukan waktu pisah dua bahasa yang berkerabat, tetapi juga menjadi metode untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa yang berkerabat. Bahasa-bahasa yang memperlihatkan persentase kekerabatan yang tinggi merupakan kelompok yang lebih dekat keanggotaannya, sedangkan persentase yang kekerabatannya kecil merupakan bahasa yang agak jauh kekerabatannya.

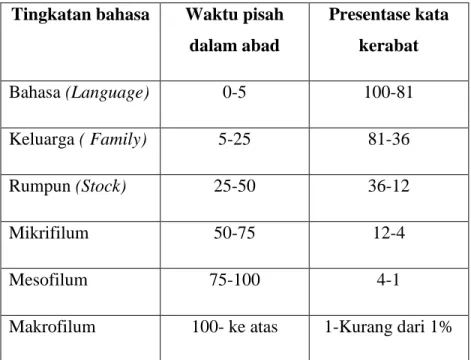

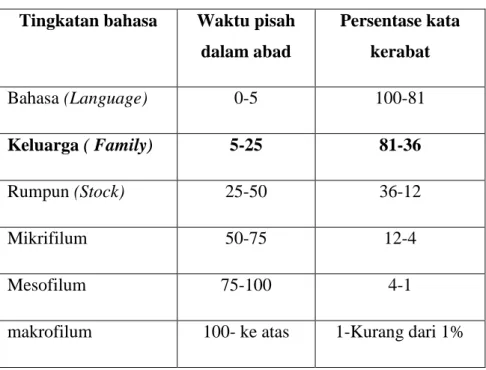

Dengan mempergunakan dasar-dasar leksikostatistik, Swadesh mengusulkan suatu klasifikasi untuk menetapkan pengelompokan bahasa. Klasifikasi yang dimaksud yaitu :

Tabel 1. Klasifikasi Pengelompokan Bahasa

Tingkatan bahasa Waktu pisah dalam abad

Presentase kata kerabat

Bahasa (Language) 0-5 100-81

Keluarga ( Family) 5-25 81-36

Rumpun (Stock) 25-50 36-12

Mikrifilum 50-75 12-4

Mesofilum 75-100 4-1

Makrofilum 100- ke atas 1-Kurang dari 1%

Langkah yang diperlukan dalam teknik leksikostatistik yaitu : 1. Mengumpulkan Kosakata Dasar

Unsur yang paling penting dalam membandingkan dua bahasa atau lebih adalah mengumpulkan daftar kosakata dasar dari bahasa-bahasa yang akan diteliti.

Daftar yang baik adalah daftar yang disusun oleh Morris Swadesh yang berisi 200 kata.

2. Menentukan Kata Kerabat

Untuk menentukan kata-kata kerabat (cognate) dari bahasa-bahasa yang diselidiki, maka hendaknya diikuti prosedur-prosedur berikut :

a. Glos yang Tidak Diperhitungkan

Glos yang tidak diperhitungkan itu adalah kata-kata kosong, yaitu glos yang tidak ada katanya baik dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. Kedua, semua kata pinjaman entah dari bahasa-bahasa kerabat maupun bahasa-bahasa non kerabat. Ketiga, kata-kata jadian pada sebuah kata benda atau mengenai sebuah kata benda memperlihatkan bahwa kata itu bukan kata dasar. Keempat, bila dalam glos ada dua kata yang sama, yang satu merupakan kata dasar dan lain kata jadian dengan dasar yang sama, maka glos untuk kata dasar diperhitungkan, sedangkan kata jadiannya tidak diperhitungkan.

b. Pengisolasian Morfem Terikat

Bila dalam data-data yang telah dikumpulkan itu terdapat morfem-morfem terikat, maka sebelum mengadakan perbandingan untuk mendapatkan kata kerabat dan non kerabat, semua morfem terikat itu harus diisolir terlebih dahulu. Dengan mengisolasi morfem tersebut, lebih mudah bagi kita untuk menetapkan apakah satu pasangan kata menunjukkan kesamaan atau tidak.

c. Penetapan Kata Kerabat

Bila kedua prosedur di atas telah dikerjakan, baru dimulai perbandingan antara pasangan-pasangan kata dalam bahasa-bahasa tersebut, untuk menetapkan apakah pasangan itu berkerabat atau tidak.

Sebuah pasangan kata akan dinyatakan sebagai kata kerabat bila memenuhi salah satu ketentuan berikut :

1. Pasangan Itu Identik

Pasangan kata yang identik adalah pasangan kata yang semua fonemnya sama betul.

2. Pasangan Itu Memiliki Korespondensi Fonemis

Bila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur, secara tinggi frekuensinya, maka bentuk yang berimbang antara kedua bahasa tersebut dianggap berkerabat. Dalam hubungan ini okurensi fonem- fonem yang menunjukkan korespondensi itu dapat diikut sertakan gejala-gejala kebahasaan yang lain yang disebut ko-okurensi. Dalam kedua hal itu, harus menangkap hal-hal itu dengan cermat, agar jangan sampai ada kata kerabat yang dimasukkan dalam kelompok kata tidak berkerabat.

3. Kemiripan Secara Fonetik

Bila tidak dapat dibuktikan bahwa sebuah pasangan kata dalam kedua bahasa itu mengandung korespondensi fonemis, tetapi pasangan kata itu ternyata mengandung kemiripan secara fonetis dalam posisi artikulatoris yang sama, maka pasangan itu dapat dianggap berkerabat. Yang dimaksud dengan ‘mirip secara fonetis’ adalah bahwa ciri-ciri fonetisnya harus cukup serupa sehingga dapat dianggap sebagai alofon.

4. Satu Fonem Berbeda

Bila dalam satu pasangan kata terdapat perbedaan satu fonem, tetapi dapat dijelaskan bahwa perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya, sedangkan dalam bahasa lain pengaruh lingkungan itu tidak mengubah fonemnya, maka pasangan itu dapat ditetapkan sebagai kata kerabat, asal segmennya cukup panjang.

3. Menghitung Waktu Pisah

Waktu pisah antara dua bahasa kerabat yang telah diketahui persentase kata kerabatnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

Rumus :

𝑊 =

2 𝑙𝑜𝑔.𝑟log.CKeterangan : W : waktu perpisahan dalam ribuan tahun yang lalu

r: retensi (persentasi konstan dalam 1000 tahun atau disebut juga indeks

C : persentasi kerabat Log : logaritma

2.3 Tinjauan Pustaka

Juliana (2012) dalam tesisnya “ Kekerabatan Bahasa Batak, Bahasa

Nias, dan Bahasa Melayu”, membicarakan tingkat kekerabatan dengan cara membandingkan antara Bahasa Batak, Nias, dan Melayumelalui pendekatan Linguistik Historis Komparatif. Dalam penelitian Juliana dengan menggunakan teknik leksikostatistik, dapat diketahui bahwa dari ketiga bahasa yang dibandingkan, hubungan kekerabatan yang paling erat terdapat pada bahasa Batak dengan bahasa Melayu, selanjutnya bahasa Batak dengan bahasa Nias, dan hubungan kekerabatan yang paling renggang adalah bahasa Nias dengan bahasa Melayu.Bahasa Nias, bahasa Batak, dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa yang hidup berdekatan secara geografi sehingga diasumsikan memiliki kekerabatan yang erat. Pada kenyataannya, ketiga bahasa ini memiliki perbedaan yang cukup jauh sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kekerabatannya. Kekerabatan bahasa dapat diketahui dengan teknik leksikostatistik. Dalam leksikostatistik, kekerabatan bahasa dilihat berdasarkan persamaan bunyi-bunyi yang ada dalam leksikon yang muncul pada bahasa-bahasa tersebut. Kemiripan secara fonetis ini akan menjadi dasar apakah sebuah kata dalam satu bahasa memiliki hubungan dengan bahasa yang lain.

Indikator yang digunakan untuk menentukan kata berkerabat adalah kosakata dasar yang disebut kosakata dasar Swadesh yang berjumlah dua ratus kosa kata yang dianggap ada pada semua bahasa di dunia. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam perhitungan leksikostatistik ini. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis dalam memahami carakerja tingkat kekerabatan dilihat dara waktu pisah dan jangka kesalahannya.

Rismanto (2012) dalam tulisannya yang berjudul “Kekerabatan Kosakata Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi di Kota Tenggerang Selatan: Kajian Linguistik Historis Bandingan”dalam Jurnal Students E-jurnal, membicarakan kekerabatan dan waktu pisah yang terjadi antara Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi di Kota Tangerang Selatan. Dari penelitiannya dapat diketahui bahwa waktu pisah antara Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi yaitu antara 212 sebelum Masehi sampai 216 Masehi (jika dihitung dari tahun 2012), atau dapat dinyatakan bahwa Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi di Kota Tangerang Selatan merupakan bahasa tunggal pada 2.224-1.796 tahun yang lalu.Rismanto menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakannya adalah metode simak dengan teknik sadap, cakap, dan rekam. Metode dan teknik analisis data yang digunakan masing-masing adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan teknik leksikostatistik. Penelitian dilakukan di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah informan 4 orang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk wawancara berupa daftar pertanyaan yang memuat 200 butir pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan kekerabatan antara Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 82 pasangan kata yang berkerabat, yaitu 42 pasangan kata kerabat yang identik, 32 pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis, dan 8 pasangan kata yang memiliki perbedaan pada satu fonem. Hubungan kekerabatan itu termasuk ke dalam keluarga bahasa yaitu sebesar 43%. Penelitian ini memberikan sumbangan bagipenulis dalam cara menetapkan kekerabatan bahasa dengan cara menghitung waktu pisah bahasa kerabat.

Surbakti (2014) dalam tulisannya yang berjudul “ Kekerabatan Bahasa

Karo, Minang, dan Melayu: Kajian Linguistik Historis Bandingan” dalam Jurnal Metamorfosa, membicarakan persentase kognat antara Bahasa Karo, Minang, dan Melayu dengan teknik leksikostatistik. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa, (1) BK dengan BMi merupakan bahasa yang berbeda karena berada dalam kelompok rumpun (stok) (31 %), (2) BK dengan BMe juga merupakan bahasa yang berbeda karena berada dalam kelompok rumpun (stok) (26%), dan (3) BMi dengan BMe merupakan bahasa yang se-Keluarga (family) (66%). Surbakti meneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mencari persentase kognat dari sejumlah (100-200) kosa kata dasar Swadesh. Metode kuantitatif dengan leksikostatistik akan menghasilkan pohon diagram kekerabatan bahasa. Hasil perhitungan leksikostatistik pada tataran leksikon. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi penulis dalam kajian metode kuantitatif dengan teknik leksikostatistik.

Dardanila (2016) dalam disertasinya yang berjudul “Kekerabatan Bahasa Karo, Bahasa Alas, dan Bahasa Gayo”, membicarakan keeratan relasi dan perkiraan waktu pisah dari BK, BA, dan BG dengan metode penelitian komparatif. Dalam penelitiannya, Dardanila membandingkan data Swadesh dengan data Holle yang dialih bahasakan ke dalam BK, BA, dan BG. Hasil penelitiannya ini menunjukkan secara kuantitatif diperlihatkan bahwa relasi kekerabatan yang erat dipertalikan pada persentase kognat sebesar 73%, tingkat kekerabatan antara BK dengan BA, 43,5%

tingkat kekerabatan antara BK dengan BG, 52,5% tingkat kekerabatan antara BA dengan BG. Perhitungan waktu pisah BK dan BA adalah 0,729 ribuan tahun yang lalu. Atau, dengan kata lain, perhitungan waktu pisah BK dan BG dapat dinyatakan

satu bahasa tunggal sekitar 1,926 ribuan tahun yang lalu. Atau, dengan kata lain, perhitungan waktu pisah BK dan BG dapat dinyatakan satu bahasa tunggal sekitar 1,926 ribuan tahun yang lalu. Perhitungan waktu pisah BA dan BG adalah 1,484 ribuan tahun yang lalu. Atau, dengan kata lain, perhitungan waktu pisah BA dan BG dapat dinyatakan satu bahasa tunggal sekitar 1,484 ribuan tahun yang lalu. Penelitian Dardanila ini memberikan sumbangan kepada penulis berupa tingkat kekerabatan bahasa dan waktu pisah ketiga bahasa tersebut.

Setyowati (2017) dalam tulisannya yang berjudul “ Kekerabatan Bahasa Minangkabau, Melayu Riau, dan Aceh” pada Jurnal Humaniora, membicaraan persentase tingkat kekerabatan antara Bahasa Minangkabau, Melayu Riau, dan Aceh dengan teknik leksikostatistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik lanjutan tulis dengan 200 kosakata dasar dari Morris Swadesh.Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat diketahui kekerabatan bahasa Minangkabau, Melayu Riau dan Aceh ditunjukkan dari kata berkerabat yang berjumlah 69, terdiri dari berkerabat identik berjumlah 10 kata. Berkerabat mirip secara fonetis 50 Kata. Berkerabat berbeda satu fonem berjumlah 3 Kata. Pasangan berkerabat berkorespondensi fonemis berjumlah 6 kata. Sedang kata tidak berkerabat yaitu 131 kata. Persentase tingkat kekerabatan bahasa Minangkabau, Melayu Riau dan Aceh adalah 35% dengan tingkat kategori kekerabatan rumpun atau stock.

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi penulis dalam memahami perhitungan persentase tingkat kekerabatan bahasa.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bahasa Melayu Riau Daratan dilakukan di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan lokasi penelitian bahasa Mandailing di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu dalam melakukan penelitian ini direncanakan selama satu bulan setelah proposal disetujui.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk instrumen penelitian menggunakan daftar Swadesh 200 kosa kata dasar. Kemudian 200 kosakata dasar Swadesh dialihbahasakan ke bahasa Melayu Riau Daratan yang dilakukan di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan bahasa Mandailing di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan informan penutur asli yang bertempat tinggal di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan penutur bahasa

Mandailing yang tinggal di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Pemilihan informan dilakukan saat penelitian ke lapangan selama penelitian berlangsung. Adapun syarat-syarat sebagai informan menurut Mahsun (1995:106) adalah:

1. Berjenis kelamin pria atau wanita.

2. Berusia antara 25-65 tahun (tidak pikun).

3. Orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu serta jarang atau tidak pernah meninggalkan desanya.

4. Berpendidikan minimal tamat pendidikan dasar (SD-SLTP).

5. Berstatus sosial menengah.

6. Pekerjaan bertani dan buruh.

7. Memiliki kebanggaan terhadap isolek dan masyarakat isoleknya.

8. Dapat berbahasa Indonesia.

9. Sehat jasmani dan rohani.

3.3 Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya berdasarkan sebab-akibat, data penelitiannya berupa angka-angka, dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2011). Dalam Linguistik Historis Komparatif menggunakan teknik leksikostatistik.

Perhitungan leksikostatistik berguna untuk menentukan tingkat kekerabatan bahasa- bahasa yang diteliti, menghitung waktu pisahnya, atau menghitung usia bahasa.

Bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari bahasa proto yang sama selalu akan memperlihatkan kesamaan-kesamaan

berikut :

1) Kesamaan sistem bunyi (fonetik) dan susunan bunyi (fonologis).

2) Kesamaan morfologi, yaitu kesamaan dalam bentuk kata dan kesamaan dalam bentuk gramatikal.

3) Kesamaan sintaksis, yaitu kesamaan relasi antara kata-kata dalam sebuah kalimat.

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan metode cakap. Kemudian teknik dasar yaitu teknik pancing, dan teknik lanjutan teknik cakap semuka, teknik rekam, dan teknik catat (Sudaryanto, 1993:137). Metode cakap yaitu berupa percakapan antara peneliti dan informan selaku narasumber. Dengan mendatangi lokasi penelitian dan dilanjutkan dengan percakapan antara peneliti dan informan yang dipancing dengan pertanyaan 200 kosakata daftar Swadesh. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik rekam dan teknik catat untuk merekam dan mencatat semua data yang diucapkan oleh informan.

Penelitian ini memilih sebanyak tiga orang informan dalam satu bahasa. Tiga orang informan dari Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten

Rokan Hulu, Riau dan tiga orang dari Desa Uraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Dari ketiga informan, satu orang sebagai informan utama dan dua orang sebagai informan pendamping, jumlah keseluruhan informan ada enam orang.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Perbandingan bahasa mengembangkan teknik-teknik untuk mengadakan perbandingan guna menemukan kesamaan-kesamaan antara bahasa-bahasa kerabat.

Metode-metode itu disebut metode klasik. Metode perbandingan klasik meliputi hukum bunyi. Hukum bunyi diganti dengan istilah korespondensi fonemis mengingat istilah hukum bunyi mengandung tendensi adanya ikatan yang ketat. Korespondensi fonemis adalah suatu metode untuk menemukan hubungan antar bahasa dalam bidang bunyi bahasa. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyusun dan menetapkan suatu perangkat korespondensi bunyi yaitu:

1. Rekurensi fonemis (phonemic recurrence), yaitu prosedur untuk menemukan perangkat bunyi yang muncul secara berulang-ulang dalam sejumlah pasangan kata yang lain.

2. Ko-okurensi (co-occurrence), yaitu gejala-gejala tambahan yang terjadi sedemikian rupa pada kata-kata kerabat yang mirip bentuk dan maknanya, sehingga dapat mengaburkan baik kemiripan bentuk maknanya maupun korespondensi fonemisnya dengan kata-kata lain dalam bahasa kerabat lainnya.

3. Analogi, yaitu proses pembentukan kata mengikuti contoh-contoh yang sudah ada.

Keraf (1991: 121) mengatakan bahwa teknik leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung yang mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secara statistik, untuk kemudian berusaha untuk menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase persamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Untuk menetapkan kata-kata kerabat (cognates) dari bahasa-bahasa yang diselidiki, maka hendaknya diikuti prosedur-prosedur berikut : 1. Glos yang tidak diperhitungkan (kata-kata kosong atau kata pinjaman)

Glos BMRD BM

es es es

lampu lampu lampu

2. Pengisolasian morfem terikat

Glos BMRD BM

kelahi (ber) becokak marbadai 3. Penetapan kata kerabat

a) Pasangan itu identik

Pasangan itu identik adalah pasangan kata yang semua fonemnyasama.

Glos BMRD BM

piring piŋgan piŋgan

besar godaŋ gɔdaŋ

b) Pasangan itu memiliki korespondensi fonemis

Bila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur, serta tinggi frekuensinya, maka bentuk yang berimbang antara kedua bahasa tersebut dianggap berkerabat.

Glos BMRD BM

aku aku au

basah biak litak

c) Kemiripan secara fonetis

Pasangan kata yang terdapat kemiripan secara fonetis dalam posisi artikulatoris yang sama.

Gloss BMRD BM

berat bͻrək bͻrat

tipis tipih nipis d) Satu fonem berbeda

Bila dalam satu pasangan kata terdapat perbedaan suatu fonem, tetapi dapat dijelaskan bahwa perbedaan itu karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya, sedangkan dalam bahasa lain pengaruh lingkungan itu tidak mengubah fonemnya,

maka pasangan kata itu dapat ditetapkan sebagai kata kerabat, asal segmennya cukup panjang.

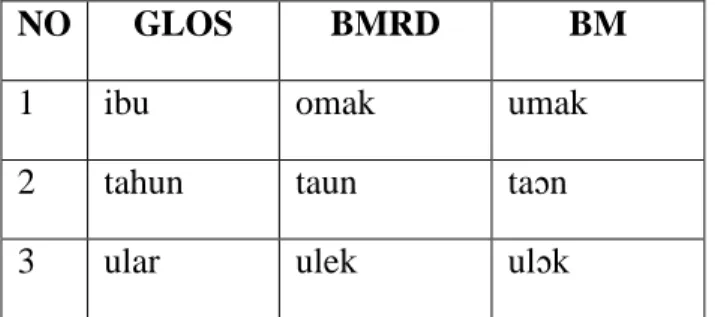

Gloss BMRD BM

ibu omak umak

tahun taun taɔn

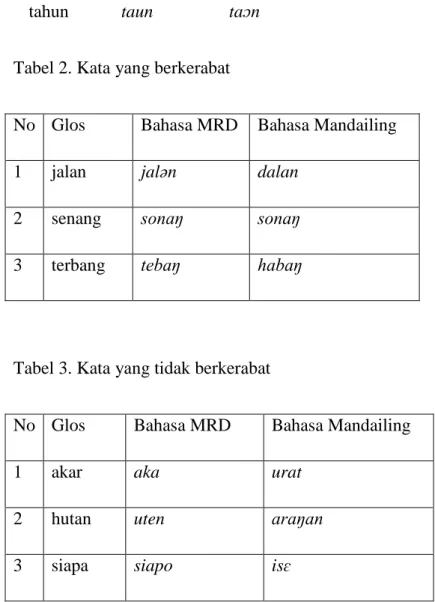

Tabel 2. Kata yang berkerabat

Tabel 3. Kata yang tidak berkerabat

No Glos Bahasa MRD Bahasa Mandailing

1 akar aka urat

2 hutan uten araŋan

3 siapa siapo isɛ

No Glos Bahasa MRD Bahasa Mandailing

1 jalan jalən dalan

2 senang sonaŋ sonaŋ

3 terbang tebaŋ habaŋ

Persentase tingkat kekerabatan dihitung dengan rumus : jumlah kosa kata berkerabat

jumlah kosa kata dasar (200) × 100%

Waktu pisah antara dua bahasa kerabat yang telah diketahui persentase kata kerabatnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

Rumus :

𝑊 =

2 𝑙𝑜𝑔.𝑟log.CKeterangan : W : waktu perpisahan dalam ribuan tahun yang lalu

r : retensi (prosentasi konstan dalam 1000 tahun atau disebut juga

indeks)

C : persentasi kerabat

Log : logaritma

Rumus diatas dapat diselesaikan dengan mengikuti tahap-tahap berikut :

1. Mula-mula mencari logaritma C dan r dalam daftar logaritma.

2. Kemudian logaritma r dikalikan dengan 2.

3. Hasil logaritma C dibagi dengan hasil dari (2).

4. Hasil pembagian dari nomor (3) menunjukkan waktu pisah dalam satuan ribuan tahun.

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penyajian hasil analisis data adalah metode informal dan formal. Metode informal adalah metode untuk menyajikan hasil anlisis data dengan kata-kata biasa, sedangkan metode formal adalah metode untuk menyajikan hasil penelitian dengan simbol dan angka-angka (Sudaryanto, 1993:145).

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Kekerabatan dan Besar Persentasenya 4.1.1 Glos yang Tidak Diperhitungkan

Glos yang tidak diperhitungkan sebanyak 3 kata, terdiri dari 2 kata merupakan kata pinjaman dan 1 kata jadian. Kata pinjaman itu ialah glos ‘es’ dalam BMRD dan BM adalah /es/dan glos ‘lampu’ dalam BMRD dan BM adalah /lampu/. Kata jadian berupa kata ‘matahari’ dalam BMRD /matoayi/ BM /mataniari/.Dari 200 kosakata Swadesh, terdapat 197 pasangan kata yang lengkap antara BMRD dan BM.

4.1.2Pengisolasian Morfem Terikat

Pada glos kelahi (ber) dalam BMRD menjadi becokak dan dalam BM menjadi marbadai, dari kata tersebut terdapat prefiks (ber) pada kata cokak. Morfem terikat terdapat pada BM yakni ‘bada’ yang tidak dapat berdiri sendiri, dalam temuan di lapangan kata ‘bada’ dilafalkan menjadi ‘ badai’ dan ‘marbadai’. Kedua kata tersebut tidak menunjukkan adanya kekerabatan.

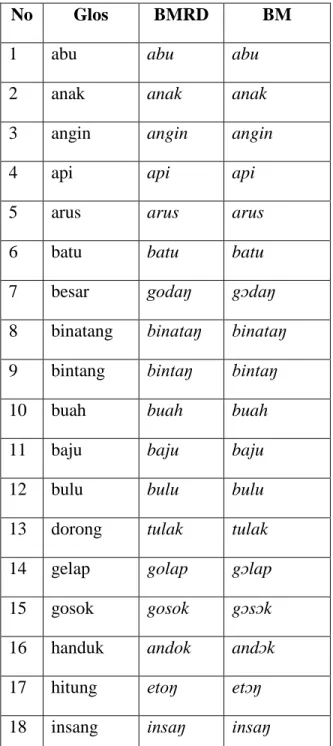

4.1.3 Penetapan Kata Kerabat 4.1.3.1 Pasangan itu Identik

Ketentuan untuk menetapkan kata berkerabat dalam BMRD dengan BM, pasangan kata tersebut memiliki kemiripan identik. Identik dalam hal ini pasangan

kata tersebut memiliki bentuk, bunyi, dan makna yang sama persis. Adapun data pasangan itu identik sebagai berikut :

Tabel 4. Pasangan Kata Identik

No Glos BMRD BM

1 abu abu abu

2 anak anak anak

3 angin angin angin

4 api api api

5 arus arus arus

6 batu batu batu

7 besar godaŋ gɔdaŋ

8 binatang binataŋ binataŋ 9 bintang bintaŋ bintaŋ

10 buah buah buah

11 baju baju baju

12 bulu bulu bulu

13 dorong tulak tulak

14 gelap golap gɔlap

15 gosok gosok gɔsɔk

16 handuk andok andɔk 17 hitung etoŋ etɔŋ 18 insang insaŋ insaŋ

19 layar layar layar

20 minum minum minum

21 muntah muta muta

22 piring piŋgan piŋgan 23 pinggir topi tɔpi

24 rambut obuk ɔbuk

25 senang sonaŋ sɔnaŋ

26 tajam tajom tajɔm

27 tali tali tali

28 usus usus usus

Berdasarkan data di atas, pasangan kata identik antara BMRD dengan BM terdapat 28 pasangan kata yang memiliki kimiripan bentuk dan makna yang sama.

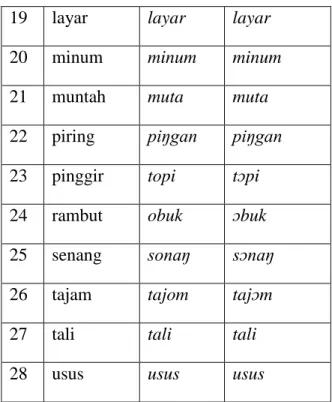

4.1.3.2 Pasangan itu Memiliki Korespondensi Fonemis

Pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis merupakan pasangan kata yang dibandingkan antara kedua bahasa berdasarkan posisi fonem secara timbal balik dan teratur. Pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis sebagai berikut:

Tabel 5. Pasangan Berkorespondensi Fonemis

No Glos BMRD BM

1 aku aku au

2 anjing anjiaŋ anjiŋ

3 bapak abah aya

4 baru bau baru

5 basah biak litak

6 belah (mem) momola mambɔla

7 bulan bulən bulan

8 bunga buŋo buŋa

9 dapur dapua dapur

10 dekat dokək dɔnɔk

11 di di i

12 dua duo dua

13 ekor ikua ikur

14 hari ai ari

15 hidung iduaŋ iguŋ

16 hujan ujɘn udan

17 ikat kobek kɔbet

18 jahit jaik jait

19 jalan jalɘn dalan

20 kayu kayu hayu

21 kulit kulik kulit

22 kutu kutu hutu

23 langit laŋik laŋit

24 laut lauk laut

25 lima limo lima

26 manis manih manis

27 mata mato mata

28 menyanyi melogu marlagu

29 pohon kayu hayu

30 pusar pusek pusɔt

31 sempit simpik sɔmpit

32 semua sado sudɛ

33 tanah tanah tanɔ

34 tangan taŋən taŋan

35 terang toaŋ tɔraŋ

36 terbang tebaŋ habaŋ

37 tidak indo inda

38 tiup ombuh ɔmbus

39 tongkat tuŋkek tuŋkɔt

40 tumpul tumpua tumpɔl

Berdasarkan data di atas, pasangan yang memiliki korespondensi fonemis sebanyak 40 pasangan kata. Korespondesi fonemis antara BMRD dengan BM adalah sebagai berikut:

1. Korespondensi fonem /-k- ~ -ø-/ pada glos ‘aku’

BMRD BM /a a/

/k ø/

/u u/

2. Korespondensi fonem /-a- ~ -ø-/ pada glos ‘anjing’

BMRD BM

/a a/

/n n/

/j j/

/i i/

/a ø/

/ŋ ŋ/

3. Korespondensi fonem /-e- ~ -o-/ dan /-r- ~ -t-/ pada glos ‘pusar’ dan ‘tongkat’

BMRD BM BMRD BM

/p p/ /t t/

/u u/ /u u/

/s s/ /ŋ ŋ/

/e ɔ/ /k k/

/k t/ /e ɔ/

/k t/

4. Korespondensi fonem /-b- ~ -y-/ dan /-h-~ -ø-/ pada glos ‘bapak’

BMRD BM /a a/

/b y/

/a a/

/h ø/

5. Korespondensi fonem /-ə- ~ -a-/ pada glos ‘bulan’ dan ‘kanan’

BMRD BM BMRD BM

/b b/ /k k/

/u u/ /a a/

/l l/ /n n/

/ə a/ /ə a/

/n n/ /n n/

6. Korespondensi fonem /-o- ~ -a-/ pada glos ‘lima’ dan ‘tidak’

BMRD BM BMRD BM

/l l/ /i i/

/i i/ /n n/

/m m/ /d n/

/o a/ /o a/

7. Korespondensi fonem /-a- ~ -r-/ pada glos ‘dapur’ dan ‘ekor’

BMRD BM BMRD BM

/d d/ /i i/

/a a/ /k k/

/p p/ /u u/

/u u/ /a r/

/a r/

8. Korespondensi fonem /-k- ~ -t-/ pada glos ‘jahit’ dan ‘kulit’

BMRD BM BMRD BM

/j j/ /k k/

/a a/ /u u/

/i i/ /l l/

/k t/ /i i/

/k t/

9. Korespondensi fonem /-h- ~ -s-/ pada glos ‘manis’ dan ‘tiup’

BMRD BM BMRD BM

/m m/ /o ɔ/

/a a/ /m m/

/n n/ /b b/

/i i/ /u u/

/h s/ /h s/

10. Korespondensi fonem /-ø- ~ -r-/ pada glos ‘hari’ dan ‘terang’

BMRD BM BMRD BM

/a a/ /t t/

/ø r/ /o ɔ/

/i i/ /ø r/

/a a/

/ŋ ŋ/

11. Korespondensi fonem /-u- ~ -o-/ dan /-a- ~ -l-/ pada glos ‘tumpul’

BMRD BM /t t/

/u u/

/m m/

/p p/

/u ɔ/

/a l/

12. Korespondensi fonem /-a- ~ -o-/ dan /-h- ~ -ø-/ pada glos ‘tanah’

BMRD BM

/t t/

/a a/

/n n/

/a ɔ/

/h ø/

13. Korespondensi fonem /-d- ~ -g-/ dan /-a- ~ -ø-/ pada glos ‘ hidung’

BMRD BM

/i i/

/d g/

/u u/

/a ø/

/ŋ ŋ/

14. Korespondensi fonem /-e- ~ -a-/, /-ø- ~ -r-/ dan /-o- ~ -a-/ pada glos ‘nyanyi’

BMRD BM

/m t/

/e u/

/ø r/

/l l/

/o a/

/g g/

/u u/

15. Korespondensi fonem /-i- ~ -ɔ-/ dan /-k- ~ -t-/ pada glos ‘sempit’

BMRD BM /s s/

/i ɔ/

/m m/

/p p/

/i i/

/k t/

16. Korespondensi fonem /-j- ~ -d-/ dan /-ə- ~ -a-/ pada glos ‘jalan’ dan ‘hujan’

BMRD BM BMRD BM

/j d/ /u u/

/a a/ /j d/

/l l/ /ə a/

/ə a/ /n n

/n n/

17. Korespondensi fonem /-ɔ- ~ -r-/ pada glos ‘baru’

BMRD BM /b/ /b/

/a/ /a/

/ø/ /r/

/u/ /u/

18. Korespondensi fonem /-b- ~ -l-/ dan /-ø- ~ -t-/ pada glos ‘basah’

BMRD BM

/b/ /l/

/i/ /i/

/ø/ /t/

/a/ /a/

/k/ /k/

19. Korespondensi fonem /-o- ~ -a-/ dan /-ø- ~ -b-/ pada glos ‘belah (mem)’

BMRD BM

/m m/

/o a/

/m m/

/ø b/

/o o/

/l l/

/a a/

20. Korespondensi fonem /-k- ~ -n-/ dan /-ə- ~ -ɔ-/ pada glos ‘dekat’

BMRD BM /d d/

/o ɔ/

/k n/

/ə ɔ/

/k k/

21. Korespondensi fonem /-d- ~ -ø-/ pada glos ‘di’

BMRD BM /d ø/

/i i/

22. Korespondensi fonem /-k- ~ -h-/ pada glos ‘kayu’ dan ‘kutu’

BMRD BM BMRD BM

/k h/ /k h/

/a a/ /u u/

/y y/ /t t/

/u u/ /u u/

23. Korespondensi fonem /-a- ~ -u-/ dan /-o- ~ -ɛ-/ pada glos ‘semua’

BMRD BM /s s/

/a u/

/d d/

/o ɛ/

24. Korespondensi fonem /-t- ~ -h-/ dan /-e- ~ -a-/ pada glos ‘terbang’

BMRD BM /t h/

/e a/

/b b/

/a a/

/ŋ ŋ/

4.1.3.3Kemiripan Secara Fonetis

Pasangan kata yang terdapat kemiripan secara fonetis yang sama. Yang dimaksud dengan mirip secara fonetis adalah ciri-ciri fonetisnya harus cukup serupa sehingga dapat dianggap sebagai alofon.

Tabel 6. Pasangan Kata yang Mirip Secara Fonetis

NO GLOS BMRD BM

1 berat borɘk bɔrat

2 busuk busuk bucuk

3 panjang panjaŋ ginjaŋ

4 tipis tipih nipis

Berdasakan tabel di atas, terdapat 4 pasangan kata yang mirip secara fonetis.

Perbedaan fonetis itu terjadi pada :

1. Glos ‘berat’ pada BMRD /borɘk/ dan pada BM /bɔrat/. Ciri artikulatoris yang dianggap cukup serupa sebagai alafon adalah fonem /ɘ/ dan /a/ serta fonem /t/ dan /k/.

Fonem /ɘ/ dan /a/ merupakan vokal tak bulat dan berada di tengah lidah. Sedangkan fonem /k/ dan /t/ merupakan konsonan hambat tak bersuara, yakni pita suara dalam keadaan tak bergetar pada saat pengucapannya.

2. Glos ‘busuk’ pada BMRD /busuk/ dan pada BM /bucuk/. Ciri artikulatoris yang dianggap cukup serupa sebagai alafon adalah fonem /s/ dan /c/. Fonem /s/ dan /c/

merupakan konsonan frikatif dan afrikatif palatal tak bersuara, yakni dilafalkan dengan daun lidah ditempelkan pada langit-langit keras dan kemudian dilepaskan sehimgga udara dapat lewat dengan menimbulkan bunyi desis. Pita suara dalam keadaan tidak bergetar.

3. Glos ‘panjang’ pada BMRD /panjaŋ/ dan pada BM /ginjaŋ/. Ciri artikulatoris yang dianggap cukup serupa sebagai alafon adalah fonem /p/ dan /g/ serta /a/ dan /i/.

Fonem /p/ dan /g/ merupakan konsonan hambat tak bersuara dan bersuara. Untuk yang tak bersuara dibentuk dengan pita suara tidak bergetar, sedangkan untuk yang bersuara dibentuk dengan pita suara bergetar. Fonem /a/ merupakan vokal rendah yang berada ditengah lidah dan /i/ vokal tinggi-depan dengan kedua bibir agak terentang ke samping.

4. Glos ‘tipis’ pada BMRD /nipih/ dan pada BM /tipis/. Ciri artikulatoris yang dianggap cukup serupa sebagai alafon adalah fonem /n/ dan /t/ serta /h/ dan /s/.

Fonem /n/ merupakan konsonan nasal dental bersuara dan fonem /t/ merupakan konsonan hambat dental tak bersuara. Dilafalkan dengan ujung lidah ditempelkan pada gusi. Sedangkan fonem /h/ dan /s/ merupakan konsonan frikatif tak bersuara.

4.1.3.4 Satu Fonem Berbeda

Pasangan kata dengan satu fonem berbeda bila pasangan kata itu terdapat perbedaan satu fonem berbeda. Adapun pasangan kata dengan satu fonem berbeda sebagai berikut:

Tabel 7. Pasangan Kata dengan Satu Fonem Berbeda

NO GLOS BMRD BM

1 ibu omak umak

2 tahun taun taɔn

3 ular ulek ulɔk

Berdasarkan data di atas, terdapat 3 pasangan kata dengan satu fonem berbeda. Satu fonem berbeda itu terdapat pada :

1. Glos ‘ibu’ terdapat perbedaan fonem /o/ pada kata ‘omak’ dalam BMRD dan fonem /u/ pada kata ‘umak’ dalam BM.

2. Glos ‘tahun’ terdapat perbedaan fonem /u/ pada kata ‘taun’ dalam BMRD dan fonem /ɔ/ pada kata ‘taɔn’ dalam BM.

3. Glos ‘ular’ terdapat perbedaan fonem /e/ pada kata ‘ulek’ dalam BMRD dan fonem /ɔ/ pada kata ‘ɔlok’ dalam BM.

Dari 200 kata Swadesh3 kata yang tidak diperhitungkan dan 1 morfem terikat yang diisolir. Dengan demikian, ada 4 kata yang didiskualifikasi sehinggan pasangan kata yang dihitung sebanyak 196 kata.

Berdasarkan penetapan kata kerabat, terdapat 28 pasangan kata secara identik, 40 pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis, 4 pasangan kata yang mirip secara fonetik, dan 3 pasangan kata berbeda satu fonem. Maka, jumlahnya terdapat 75 kata yang berkerabat dan 121 pasangan kata yang tidak berkerabat.

Kekerabatan antara BMRD dengan BM dapat dihitung tingkat persentasenya dengan rumus sebagai berikut :

Persentase tingkat kekerabatan

:

jumlah kosa kata berkerabatjumlah kosa kata dasar

× 100%

75

196

× 100%

=0,38 X 100% = 38%

Persentase tingkat kekerabatan antara BMRD dengan BM sebanyak 38%

masuk ke dalam kategori keluarga (family).

4.2. waktu Pisah antara Bahasa Melayu Riau Daratan dengan Bahasa Mandailing

Waktu pisah antara antara Bahasa Melayu Riau Daratan dengan Bahasa Mandailing yang telah diketahui persentase kata kerabatnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

𝑊 = log. C 2 𝑙𝑜𝑔. 𝑟

Keterangan : W : waktu perpisahan dalam ribuan tahun yang lalu

r: retensi (persentasi konstan dalam 1000 tahun atau

disebut juga indeks). Retensinya 81%, didesimalkan menjadi

0,81. Log 0,81 = -0,091

C : persentasi kerabat 38% didesimalkan menjadi 0,38. Log 0,38 = 0,420

Log : logaritma dari

𝑊 = log. C

2 𝑙𝑜𝑔. 𝑟

=

log .o,382 𝑙𝑜𝑔.0,81

=

−0,4202 𝑥−0,091

=

−0,420−0,182= 2,307tahun lalu

Tahun pisah antara BMRD dengan BM yaitu 2,307 tahun. Diketahui kedua Bahasa tersebut berpisah sejak tahun 228 M terhitung dari 2019. Dapat disimpulkan bahwa BMRD dengan BM berasal dari satu subkeluarga yang memiliki waktu pisah antara 5-25 abad yang lalu.

Tabel 8. Klasifikasi Pengelompokan Bahasa

Tingkatan bahasa Waktu pisah dalam abad

Persentase kata kerabat

Bahasa (Language) 0-5 100-81

Keluarga ( Family) 5-25 81-36

Rumpun (Stock) 25-50 36-12

Mikrifilum 50-75 12-4

Mesofilum 75-100 4-1

makrofilum 100- ke atas 1-Kurang dari 1%

Bahasa-bahasa yang memperlihatkan persentase yang tinggi merupakan kelompok yang lebih dekat kekerabatannya, sedangkanpersentase kekerabatanyang kecil merupakan bahasa yang jauh kekerabatannya. BMRD dengan BM memiliki persentase tingkat kekerabatan 38% dengan waktu pisah 5-25 abad. Dengan demikian, BMRD dengan BM masuk kedalam kategori keluarga (family).

Bab V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dengan teknik leksikostatistik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerabatan antara BMRD dengan BM memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. BMRD dengan BM masuk kedalam kelompok keluarga (family) dengan hasil persentase 38%. Untuk menentukan kata yang berkerabat dari 200 kosakata Swadesh, hanya 196 kosakata yang diperhitungkan. Terdapat 4 kata yang tidak diperhitungkan, yakni 2 kata berupa kata pinjaman, 1 kata merupakan kata jadian, dan 1 kata merupakan morfem terikat yang diisolir. Dengan demikian, terdapat 4 kata yang didiskualifikasi. Dari penetapan kata yang berkerabat, terdapat 28 pasangan kata yang identik, 40 pasangan kata yang memiliki korespondensi fonemis, 4 pasangan kata yang mirip secara fonetik, dan 3 pasangan kata dengan satu fonem berbeda. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kata yang berkerabat sebanyak 75 kosakata dan 121 kosakata yang tidak berkerabat.

2. Dari 196 pasangan kata terdapat 75 pasangan kata yang berkerabat atau sebanyak 38%. Sehingga dapat diperoleh waktu pisah antara BMRD dengan BM yakni, sejak 2,307 tahun yang lalu atau berpisah sejak tahun 228 M terhitung dari 2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BMRD dengan BM memiliki waktu pisah antara 5-25 abad yang lalu.

5.2 Saran

Masyarakat Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dan masyarakat Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara hendaknya terus menggunakan dan menjaga kemurnian bahasa daerah tersebut sebagai alat komunikasi sehari-hari. Masyarkat Desa Pemandang dan Huraba mewariskan bahasa daerah tersebut dari generasi ke generasi agar terhindar dari kepunahan Bahasa.

Penelitian ini merupakan langkah awal bagi peneliti, sehingga isinya masih berisikan tentang hubungan kekerabatan dan waktu antara BMRD dengan BM yang dikaji dengan leksikostatistik dalam Linguistik Historis Komparatif. Akan lebih sempurna lagi apabila diadakan penelitian yang lebih mendalam dan luas tentang aspek kebahasaan yang belum pernah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Dardanila. 2016. “Kekerabatan Bahasa Karo, Bahasa Alas, dan Bahasa Gayo”

(disertasi). Medan, Universitas Sumatera Utara.

Hasan, Kailani. 1983. Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Riau. Jakarta: Pusat Pembunaan dan Pengembangan Bahasa.

Juliana. 2012. “kekerabatan Bahasa Batak, Bahasa Nias, dan Bahasa Melayu”

(tesis).Medan, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Keraf, Gorys. 1991. Linguistik Bandingan Historis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Lingusitik. Jakarta: Gramedia.

Kudariri, Amhar. 2015. “Fonologi Bahasa Indonesia” (Diktat). Medan, Universitas Sumatera Utara.

Mahsun. 1995. Dialektologi Diakronis Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahsun. 2005. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Parera, Jos Daniel. 1987. Studi Linguistik Umum dan Historis Bandingan. Jakarta:

Erlangga.

Rismanto, Rendi. 2012. “Kekerabatan Kosakata Bahasa Sunda dengan Bahasa Melayu Betawi di Kota Tanggerang Selatan : Kajian Linguistik Historis Komperatif” ( Students E-jurnal). Bandung, Universitas Padjajaran.

Setyowati, Eny. 2017. “Kekerabatan Bahasa Minangkabau, Melayu Riau dan Bahasa Aceh”(Jurnal Humaniora Volume IV Nomor 1). Pacitan, STKIP PGRI.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa : Pengantar

Peneliti Wahana Kebudayaan Secara Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Sudaryanto. 2015. Metode dan Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta : Sanata Dharma University Press.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Surbakti, Ernawati Br. 2014. “Kekerabatan Bahasa Karo, Minang, dan Melayu : Kajian Linguistik Historis Komparatif” (Jurnal Metamorfosa Nomor 1 Volume II). Lhokseumawe, Politeknik Negri Lhokseumawe.

LAMPIRAN I DAFTAR SWADESH

No

Glos

Bahasa Melayu Riau Daratan

Bahasa Mandailing

Kekerabatan (+/-)

1 abu abu abu +

2 air ayiə aεk -

3 akar aka urat -

4 aku aku au +

5 arus arus arus +

6 anak anak anak +

7 angin aŋin aŋin +

8 anjing anjiŋ anjiɳ +

9 apa apo aha -

10 api api api +

11 asin masin ancim -

12 asap asok timbus -

13 awan awən ɔmbun -

14 bagaimana lagaŋmano sɔŋɔndia -

15 baik ɛlok dɛŋgan -

16 bakar baka tutuŋ -

17 balik baliak mulak -

18 banyak baɳa bahat -

19 bapak abah aya +

20 bahu bau abara -

21 baru bau baru +

22 basah biak litak +

23 batu batu batu +

24 berapa bapo sadiya -

25 belah (mem)

momola mambɔla +

26 benar topek bɔtul -

27 benih boniah tampaŋ -

28 bengkak boŋkak marbɔsar -

29 berenang boonaŋ marlaŋɛ -

30 berjalan bojalən mardalan -

31 berat borek bɔrat +

32 bulan bulən bulan +

33 besar godaŋ gɔdaŋ +

34 bersih bosiah iyas -

35 binatang binataŋ binataŋ +

36 bintang bintaŋ bintaŋ +

37 buah buah buah +

38 baju baju baju +

39 bulu bulu bulu +

40 bunga buŋo buŋa +

41 bekerja bokojo karejɔ -

42 berdiri togak jɔŋjɔŋ -

43 berburu bebuu marburu -

44 buruk buʷuk buluŋ -

45 burung uŋgeh ampɔrik -

46 busuk busuk bucuk +

47 cacing caciaŋ gɔya -

48 cium cium umma -

49 celana sewa salaɔr -

50 daging dagiaŋ juhut -

51 dan dan dɔhɔt -

52 dapur dapua dapur +

53 darah daah darɔ -

54 datang tibo rɔ -

55 daun daun buluŋ -

56 dalam dalom bagas -

57 dekat dokək dɔnɔk +

58 dengan samo dɔhɔt -

59 dengar doŋa taŋion -

60 di dalam di dalam i bagasan -

61 di di i +

62 dimana dimano i dia -

63 dingin sojuok ŋali -

64 di sini di siko i son -

65 di situ di sinen i si -

66 dorong tulak tulak +

67 dua duo dua +

68 duduk duduak juguk -

69 ekor ikua ikur +

70 empat ompek ɔpat -

71 es es es

72 gelap golap kolam

gɔlap +

73 garam garom sira -

74 garuk gauk gɔmak -

75 gemuk gopuk mokmok -

76 gigi gigi ipɔn -

77 gigit gigik sargut -

78 gosok gosok gosok +

79 gunung gunuaŋ dɔlɔk -

80 hari ai ari +

81 handuk andok andɔk +

82 hati ati atɛatɛ -

83 hidung iduaŋ iguŋ +

84 hidup iduak maŋɔlu -

85 hijau ijau rata -

86 hisap isok incɔp -

87 hitam itom lɔmlɔm -

88 hitung etoŋ etɔŋ +

89 hujan ujen udan +

90 hutan uten araŋan -

91 ia iyo olo -

92 ibu omak umak +

93 insang insaŋ insaŋ +

94 ikat kobek kɔbet +

95 istri bini adabɔru -

96 ini iko ɔn -

97 itu iten ibɔ -

98 jahit jaik jait +

99 jalan jalən dalan +

100 jernih joniah iyas -

101 jatuh jatuah madabu -

102 jauh jauah daɔ -

103 kabut kabuk gɔlap -

104 kaki kaki pat -

105 kapan bilo andigan -

106 kita awak hita -

107 kamu iɳo hɔ -

108 kanan kanen siamun -

109 kayu kayu hayu +

110 kata (ber) meŋecek marhata -

111 kecil kociak mɛnɛk -

112 kelahi (ber)

becokak marbadai

113 kepala kopalo ulu -

114 kering koyiaŋ hiyaŋ -

115 kiri kida siambiraŋ -

116 kotor lodah kotor -

117 kuku kuku sisilɔn -

118 kulit kulik kulit +

119 kuning kuniaŋ gɔrsiŋ -

120 kutu kutu hutu +

121 lain beso lain -

122 langit laŋik laŋit +

123 laut lauk laut +

124 lampu lampu lampu

125 leher liyia talɔnan -

126 lelaki janten alaklai -

127 lempar lempa ramban -

128 lapar litak malɛ -

129 lidah lidah dila -

130 lihat colo ligi -

131 lima limo lima +

132 ludah ludah tijur -

133 lurus luuh lidaŋ -

134 layar layar layar +

135 manis manih manis +

136 makan maken maŋan -

137 malam malom bɔrŋin -

138 mata mato mata +

139 matahari matoayi mataniari

140 mati buŋkaŋ matɛ -

141 merah merah rara -

142 mereka uʷaŋ itu alai -

143 menyanyi melogu marlagu +

144 minum minum minum +

145 mulut muncuaŋ baba -

146 muntah muta muta +

147 nama namo gɔar -

147 napas oŋok hɔsa -

149 orang uʷaŋ halak -

150 panas aŋek milas -

151 panjang panjaŋ ginjaŋ -

152 pasir kesiek ɔrsik +

153 pegang pogaŋ tiop -

154 pohon kayu hayu +

155 piring piŋgan piŋgan +

156 perempuan botimo adaboru -

157 perut pouk bɔltɔk -

158 periuk piuak udɔn -

159 pinggir topi topi +

160 potong koek gɔtap -

161 punggung puŋguaŋ taŋguruŋ -

162 pusar pusek pusɔt +

163 putih putiah bɔntar -

164 rambut obuk obuk +

165 rumah umah bagas -

166 satu ciek sada -

167 sampai tibo tɔlap -

168 sedikit sobuk saɔtik -

169 siang siaŋ ariyan -

170 siapa siapo isɛ -

171 sempit simpik sɔmpit +

172 semua sado sudɛ +

173 suami laki alaklai -

174 senang sonaŋ sonaŋ +