BAB III

TEORI DASAR KOMBINASI LOG DAN TES SUMUR

3.1. Pengertian Logging

Pada prinsipnya logging merupakan salah satu metoda pengukuran, perekaman besaran – besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Sesuai dengan tujuan logging yaitu menentukan besaran – besaran fisik dari batuan reservoir, yang terpenting antara lain porositas, saturasi air formasi, ketebalan formasi produktif. Sifat – sifat fisik batuan reservoir tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : sifat listrik, sifat radioaktif dan sifat rambat suara (gelombang) elastis dari batuan reservoir.

3.2. Jenis-jenis Log

Didalam industri perminyakan peranan data sangatlah mutlak diperlukan. Data geologi bawah permukaan adalah salah satu data paling penting yang harus tersedia, dimana data ini dapat diperoleh dengan cara logging.

Secara garis besar log dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu : log listrik, log radioaktif, sonic log, log tambahan/penunjang.

3.2.1. Log Listrik

Log listrik adalah salah satu metode pengukuran atau perekaman besaran – besaran fisik batuan reservoir berdasarkan sifat kelistrikannya. Pada umumnya batuan sedimen tidak menghantarkan listrik tetapi dengan adanya pori – pori yang saling berhubungan, sehingga fluida – fluida didalam pori tersebut merupakan penghantar listrik (air asin), minyak dan gas termasuk fluida yang tidak menghantarkan listrik.

9

3.2.1.1. Spontaneus Potential Log

Pada dasarnya Spontaneus Potential (SP) Log mengidentifikasi perbedaan potensial antara elektroda yang bergerak dalam lubang bor dengan elektroda yang tetap dipermukaan.

Tujuan utama kurva SP adalah untuk membedakan formasi shale dan non shale.

Sebagai kurva lithologi, kurva SP juga digunakan untuk menentukan batas-batas lapisan, ketebalan lapisan dan perkiraan secara kualitatif dan kuantitatif besarnya kandungan shale dalam lapisan – lapisan porous tersebut, serta dapat digunakan untuk menentukan resistivity air formasi (Rw).

Gambar 3.1

Skematik dari Spontaneous Potensial Log6)

Prinsip pengukuran SP adalah elektroda M diturunkan ke dalam lubang bor sedangkan elektroda N ditanam pada lubang dangkal (dipermukaan) yang diisi oleh lumpur bor, setelah sampai dasar lubang bor, maka elektroda M ditarik perlahan –

lahan sambil melakukan pencatatan perubahan tegangan sebagai fungsi kedalaman (potensial antara elektroda M dalam lubang bor dengan elektroda N dipermukaan)

Kurva SP dihasilkan karena adanya perbedaan dari suatu elektrode yang berjalan (dalam lubang bor) dengan elektrode yang tetap dipermukaan, karena elektrode melewati berbagai jenis batuan yang berbeda sifat serta kandunganya. Skema rangkaian pengukuran SP dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Defleksi negatif ataupun positif terjadi karena adanya perbedaan salinitas antara lumpur dan kandungan dalam batuan. Dengan menggunakan jenis lumpur pemboran dari fresh water mud, berbagai defleksi SP dapat terbentuk, bentuk itu disebabkan adanya hubungan antara arus listrik dengan gaya-gaya elektromotif (elektrokimia dan elektrokinetik) dalam formasi.

3.2.1.2. Resistivity Log

Peralatan pengukuran resistivity adalah lebih kompleks bila dibandingkan dengan rangkaian SP, karena dalam peralatanya mempunyai susunan elektrode ganda dan juga menggunakan arus listrik. Resistivity log sendiri adalah alat yang dapat mengukur tahanan batuan formasi beserta isinya, yang mana tahanan ini tergantung pada porositas efektif, salinitas air formasi dan banyaknya hidrokarbon dalam pori- pori batuan. Jenis Resistivity log ini ada dua, yaitu Normal Log dan Lateral Log.

A. Normal Log

Anggapan yang digunakan dalam pengukuran ini adalah medium yang mengelilingi elektrode-elektrode homogen dengan tahanan batuan R ohm-m. Suatu arus listrik dengan intensitas konstan dialirkan melalui elektrode A dan B. Selisih harga potensial diukur antara elektrode M dan N. Secara teoritis jarak A dan B tak terhingga, tetapi dalam prakteknya B adalah kabel penghubungnya, dan N adalah suatu elektrode yang dipasang pada ujung kabel M-N dengan jarak yang cukup jauh dari elektrode A dan M.

Gambar 3.2

Skema Rangkaian Dasar dari Normal Log10)

Elektroda A dan B merupakan elektroda arus, sedangkan elektroda M dan N merupakan elektroda potensial. Besar kecilnya harga resistivity suatu batuan sangat tergantung dari ada tidaknya elemen-elemen yang bersifat konduktif.

B. Lateral Log

Arus listrik yang konstan dialirkan melalui elektrode A sedangkan perbedaan potensial antara elektrode M dan N ditempatkan pada permukaan ekipotensial lingkaran yang berpusat di A. Titik O tepat ditengah-tengah antara M dan N, spacing AO berjarak 18”.

Lateral log mempunyai tiga elektrode dan direncanakan untuk mendeteksi tahanan formasi yang tidak terganggu, Rt. Skema rangkaian dasar dari lateral log dapat dilihat pada gambar 3.3.

Lateral log dan normal log termasuk dalam conventional log. Conventional log ini hanya dapat digunakan di dalam jenis lumpur water base mud. Di dalam lumpur yang mempunyai salinity tinggi dianjurkan untuk menggunakan skala yang lebih sensitif. Pembacaan yang lebih baik di dapat dalam lapisan-lapisan yang tebal

dengan resistivity relatif tinggi. Dimana elektrode dapat melakukan pencatatan dengan baik pada saat melewati formasi.

Pada umumnya kedudukan conventional resistivity log ini sudah tergeser oleh jenis focus log, tetapi pada daerah-daerah tertentu log ini masih tetap digunakan karena dianggap masih mampu memberikan informasi yang cukup menyakinkan.

Short normal 16” sering dikombinasikan dengan induction log untuk menentukan Rt.

Gambar 3.3

Skema Rangkaian Dasar dari Lateral Log10)

3.2.1.3. Proximity Log

Prinsip kerja peralatan proximity log adalah sama dengan microlaterolog, hanya saja berbeda didalam kemampuan dan kondisi pengukurannya antara lain kedalaman daerah penyelidikannya mencapai ± 16” dan tidak banyak tergantung pada ketebalan mud cake yang terbentuk. Proximity log lebih sesuai untuk menentukan harga Rxo pada kondisi hmc <3/4”. Satu-satunya faktor yang sangat mempengaruhi adalah kedalaman invasi filtrat lumpur yang dangkal. Dalam hal ini pembacaan proximity log banyak dipengaruhi oleh harga tahanan batuan zone invaded (Rt) untuk itu harus dilakukan koreksi.

Hasil pembacaan proximity log dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

RPLJRxo

1J

Rt ………….………....(3-1) Dimana J adalah faktor pseudo geometric dari zone invaded. Harga J merupakan fungsi dari diameter invasi (Di). Sebagai pendekatan, jika Di > 40” harga J mendekati 1. Jika Di < 40” harga RPL berada diantara Rxo dan Rt dan biasanya lebih mendekati harga Rxo. Proximity Log akan mengukur Rt jika invasi lumpurnya sangat dangkal sekali, sehingga secara praktis harga RPL = Rt.3.2.1.4. Induction Log

Log induksi yang sering digunakan adalah induction electrical survey (IES), alat ini dapat mendeteksi dengan baik konduktivitas formasi yang selanjutnya dikonversikan dalam satuan resistivity.

Gambar 3.4

Sistem Rangkaian Dasar Induction Log10)

Tujuan utama dari induction log ini adalah menghasilkan kurva dari suatu daerah investigasi yang jauh didalam lapisan-lapisan yang tipis untuk menentukan harga Rt dan kadang kala untuk korelasi batuan, tanpa memandang jenis lumpur yang

digunakan. Suatu keunggulan dari induction log adalah pengaruh diameter lubang bor, lapisan batuan disekitarnya dan pengaruh invasi air filtrate dapat diperkecil.

Prinsip kerja dari induction log adalah arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi (±

20000 cps) yang mempunyai intensitas konstan dikirimkan melalui kumparan pengirim (transmitter coil) sehingga menghasilkan medan elektromagnetik yang mana akan menimbulkan arus induksi didalam formasi. Arus induksi yang berpusar ini akan menimbulkan pula medan magnet kedua yang dapat dideteksi oleh coil penerima (receiver coil). Besarnya medan magnet kedua ini akan sebanding dengan konduktivitas formasi.

3.2.2. Log Radioaktif

Parameter fisika yang dipergunakan untuk mengevaluasi suatu lapisan selain sifat listrik adalah sifat radioaktif dari formasi. Radioaktif log ini dapat dioperasikan dalam keadaan cased hole maupun open hole. Alat perekam yang digunakan dengan system pancaran sinar gamma meliputi : Gamma Ray Log, Neutron Log, Density Log.

3.2.2.1. Gammay Ray Log

Gamma ray log adalah suatu kurva dimana kurva tersebut menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang ada di dalam formasi. Sehingga log ini berguna untuk mendeteksi endapan-endapan mineral radioaktif seperti potassium atau bijih uranium.

Gamma ray tidak berfungsi sebagai litologi tool yaitu untuk membedakan lapisan shale dan non shale. Disamping itu untuk korelasi batuan dan untuk mengevaluasi kandungan clay yang berkaitan dengan penilaian lapisan prospek berdasarkan data interpretasi logging.

Prinsip pengukurannya dilakukan dengan jalan memasukkan alat detektor kedalam lubang bor. Formasi yang mengandung unsur-unsur radioaktif akan memancarkan radiasi radioaktif dimana intensitasnya akan diterima oleh detektor dan dicatat di permukaan. Alat ini dapat dipergunakan baik pada sumur yang telah dicasing atau belum. Gamma ray log mencatat kandungan mineral radioaktif alamiah dalam formasi. Pada umumnya mineral dalam batuan formasi mempunyai radioaktif

alamiah yang lemah, kecuali mineral potasium dimana dalam mineral ini banyak terkandung dalam shale. Oleh karena itu gamma ray akan mengukur radiasi tersebut.

Gambar 3.5

Skematik Peralatan Gamma-Ray Log7)

3.2.2.2. Neutron Log

Neutron log pada dasarnya direncanakan untuk menentukan porositas total batuan tanpa memandang apakah pori-porinya diisi oleh hidrokarbon atau air formasi.

Prinsip kerja dari neutron log adalah sebagai berikut, neutron merupakan partikel netral yang mempunyai massa sama dengan massa atom hydrogen. Energi tinggi dari neutron secara kontiniu dipancarkan dari sebuah kapsul sumber neutron yang ditempatkan dalam sonde logging yang diletakkan pada jarak spacing pendek sekitar 10 hingga 18 inchi dari detektor gamma ray. Selama operasi logging, neutron dipancarkan dari sumbernya dengan energi yang sangat tinggi, tetapi selanjutnya semakin berkurang karena tumbukan dengan inti-inti elemen didalam formasi.

Berkurangnya energi ini tergantung dari perbedaan massa neutron dengan massa material pembentuk formasi/batuan. Hilangnya energi yang paling besar adalah bila neutron bertumbukan dengan suatu atom hidrogen. Dengan demikian besar hilangnya energi neutron hampir semuanya tergantung dari banyak atau sedikitnya jumlah hidrogen dalam formasi.

Gambar 3.6

Skematik Peralatan Neutron Log Dalam Lubang Bor11)

Penangkapan partikel-partikel neutron dihitung oleh detektor. Bila konsentrasi hidrogen kecil, maka partikel-partikel neutron akan memancar lebih jauh menembus formasi sebelum tertangkap. Sebaliknya bila konsentrasi hidrogen didalam formasi cukup besar, maka hampir semua partikel neutron mangalami penurunan energi serta tertangkap tidak jauh dari sumber radioaktifnya. Dengan demikian kecepatan menghitung pada detektor akan meningkat sesuai dengan konsentrasi hidrogen yang semakin menurun.

3.2.2.3. Density Log

Log density adalah kurva yang menunjukkan besarnya densitas (bulk density) dari batuan yang ditembus lubang bor. Dari besaran densitas batuan ini sangat berguna untuk menentukan besarnya porositas. Selain itu log density juga mempunyai kegunaan yang lain yaitu : dapat mendeteksi adanya hidrokarbon atau air bersama-sama neutron log, menentukan densitas hidrokarbon (𝜌ℎ) dan membantu didalam lapisan shaly.

Prinsip kerja dari density log adalah sebagai berikut, suatu sumber radioaktif dari alat pengukur dipancarkan sinar gamma dengan intensitas energi tertentu menembus formasi/batuan. Batuan terbentuk dari butiran mineral, mineral tersusun dari atom-atom yang terdiri dari proton dan elektron. Partikel sinar gamma membentur elektron-elektron dalam batuan. Akibat benturan ini maka sinar gamma akan mengalami pengurangan energi. Energi yang kembali sesudah mengalami benturan akan diterima oleh detektor yang berjarak tertentu dengan sumbernya.

Makin lemahnya energi yang kembali menunjukkan makin banyaknya elektron- elektron dalam batuan, yang berarti makin banyak/padat butiran penyusun persatuan volume.

Besar kecilnya harga densitas batuan dipengaruhi oleh porositas dan jenis kandungan yang ada didalamnya, juga dipengaruhi oleh kekompakan batuan dengan derajat kekompakan bervariasi. Sebab kekompakan batuan berpengaruh terhadap besarnya porositas, sehingga kekompakan batuan disamping dapat dilihat dengan menggunakan microlog juga dapat diamati dengan kurva densitas yaitu dengan makin tingginya harga densitas batuan.

Gambar 3.7

Dual-Spacing Formation Density Log8)

3.2.3. Sonic Log

Sonic log di desain untuk merekam porositas batuan formasi dengan cara mngukur “interval transite time” (∆t), yaitu waktu yang diperlukan oleh gelombang suara untuk merambat sejauh 1 feet dalam formasi.

Prinsip kerja dari sonic log ini adalah, suara dikirim dari transmitter masuk kedalam formasi, kemudian pencatatan dilakukan pada saat pantulan suara yang pertama kali sampai receiver. Pengukuran dimulai dari receiver yang pertama kemudian yang kedua, dari selisih pengukuran waktu inilah yang direkam kemudian dikonversikan dalam satuan kecepatan suara, ft/sec. Transmitter-transmitter mengirimkan suara secara bergantian, dan harga ∆t dicatat pada pasangan-pasangan receiver yang menerima pantulan suara secara bergantian pula. Harga t rata-rata dari receiver-receiver ini dihitung secara otomatis pula memproses transit time menjadi total travel time.

Umumnya kecepatan suara yang menembus formasi berkisar 6000-23000 ft/sec atau 44-190 𝜇sec/ft. kecepatan yang melalui formasi batuan tergantung terutama oleh matrik batuan serta distribusi porositasnya.dengan demikian makin tinggi harga ∆t pada log sonic, makin besar pula harga porositas batuannya.

Gambar 3.8

Skema Rangkaian Dasar Sonic Log7)

Kondisi optimum pengukuran sonic log dapat dilakukan dengan memakai BHC (Bore Hole Compensated) dimana tipe ini sangat kecil dipengaruhi oleh perubahan- perubahan bor maupun posisi alat (sonde) sewaktu pengukuran dilakukan. Kondisi optimum lainnya adalah pada zona yang mngandung shale dan juga pada daerah yang mengandung air. Sedangkan formasi yang mengandung hidrokarbon akan memperkecil harga ∆t.

3.2.4. Log Tambahan/Penunjang 3.2.4.1. Caliper Log

Caliper log merupakan log penunjang dalam interpretasi log, dimana kurva yang dihasilkan oleh pengukuran caliper log ini dapat menunjukkan kondisi diameter lubang pemboran. Manfaat utama dari alat ini adalah untuk mengetahui diameter lubang pemboran terhadap kedalaman yang nantinya berguna untuk perhitungan volume lubang pemboran dalam kegiatan cementing.

Pada lapisan permeabel dimana dinding lubang bornya terbentuk mud cake, maka diameter lubang bor akan menjadi lebih kecil dari pada ukuran pahatnya.

Dalam log caliper, hal ini akan terlihat dengan jelas dimana diameter lubang bor pada lapisan permeable akan lebih kecil dari pada ukuran pahat yang digunakan.

Sedangkan pada lapisan shale/clay kondisi lubang bornya lebih besar dari pada ukuran pahatnya, ini menunjukkan bahwa pada lapisan shale sering terjadi keruntuhan. Dengan demikian hakekat dari log caliper adalah berguna untuk mengetahui adanya lapisan permeabel.

Prinsip kerja caliper log menggunakan mekanisme gerak pegas. Untuk menyesuaikan kondisi lubang bor yang umumnya tidak rata digunakan pegas yang dapat mengembang secara fleksibel. Ujung paling bawah dari pegas tersebut dihubungkan dengan rod, dimana rod berfungsi untuk meneropong kedalam lubang pemboran. Kedudukan rod ini ditentukan oleh kompresi dari pegas dan dari sini ukuran lubang pemboran dapat ditentukan. Arus dan coil perekam membentuk coupling induktif sedemikian rupa sehingga potensial yang diinduksi dalam coil perekam tergantung pada posisi rod. Hal ini akan menghasilkan pencatatan voltage

yang bervariasi dengan ukuran lubang pemboran, yang selanjutnya dicatat oleh suatu instrumen dipermukan.

Gambar 3.9

Skematik Peralatan Caliper Log Didalam Lubang Bor7)

3.3. Analisa Logging Sumur

Analisa logging sumur dilakukan untuk mengidentifikasi lapisan formasi yang prospek.analisa logging ini dibagi menjadi analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

Analisa kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi lapisan porous permeable dan ada tidaknya fluida. Sedangkan analisa kuantitatif dilakukan untuk menentukan Vclay, ∅, Rw, Rt, Sw dan K dengan tujuan untuk meramalkan produktivitas formasi.

3.3.1. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif adalah menganalisa kurva log untuk menentukan lapisan- lapisan yang porous dan permeable yang diindikasikan sebagai lapisan prospek, kemudian menentukan jenis kanduangan pada lapisan tersebut. Dalam menganalisa logging ini, pasti diperlukan pengamatan secara cepat pada lapisan formasi yang diperkirakan akan produktif. Adapun pengamatan ini dapat berupa pengamatan : identitas lapisan permeabel, ketebalan dan batas lapisan, adanya shalines, adanya gas / batubara dan perbedaan antara minyak dan air.

3.3.1.1. Identifikasi Lapisan Permeabel a. Defleksi Sp

Bilamana lumpur pemboran mempunyai perbedaan salinitas dengan air formasi (terutama lumpur air tawar/water base mud), lapisan-lapisan permeable umumnya ditunjukan dengan adanya penambahan defleksi negatif dari shale base line.

b. Separasi Resistivity

Adanya invasi lapisan permeabel sering ditunjukan dengan adanya separasi antara kurva resistivity investigasi dalam dengan investigasi rendah.

c. Separasi Microlog

Proses invasi lumpur pada lapisan permeabel melibatkan terjadinya mud cake pada dinding lubang bor. Dua kurva hasil dari pembacaan akibat adanya mud cake oleh microlog akan menimbulkan separasi, pada lapisan-lapisan permeable dapat dideteksi oleh adanya separasi positif (micro invers < micro normal).

d. Caliper Log

Dalam kondisi lubang bor yang baik umumnya caliper log dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ketebalan mud cake. Sehingga dapat memberikan / membantu pendeteksian lapisan permeabel.

3.3.1.2. Penentuan Ketebalan dan Batas Lapisan

Batas lapisan biasanya boleh dikarakteristikkan oleh adanya perubahan lithologi atau porositas dan permeabel batuan. Kurva yang digunakan diharapkan harus sensitif terhadap perubahan agar memberikan definisi vertikal yang baik. Harus diperhatikan pula masalah kondisi maksimum masing-masing alat log.

Log yang umum digunakan adalah : 1. Kurva SP

Dapat membedakan shale dari lapisan-lapisan permeabel.

2. Kurva Resistivity

Alat yang terbaik dalam pembacaannya adalah laterolog / induction.

3. Kurva Microresistivity Log

Pada kondisi lumpur yang baik dapat membedakan hasil penyebaran vertikal yang baik.

4. Log Sinar Gamma

Log ini dapat membedakan adanya shale dan bukan shale, disamping itu digunakan pada kondisi lubang dicasing, dalam oil base mud dan gas filled hole.

3.3.1.3. Identifikasi Lithologi dan Gas / Batubara

Dalam formasi air, mono-mineral dan formasi bersih maka lithologi biasanya dapat diidentifikasi dengan alat density dan neutron log dengan system skala tertentu.

a. Dua kurva ini dalam satu track (sejalan) merupakan kondisi limestone.

b. Jika pembacaan neutron lebih kecil 6-8 PU(Part Unit) dari formasi density log, merupakan batuan sandstone.

c. Adanya batubara dapat juga ditunjukan, ini perlu diperhatikan karena dapat menyulitkan interpretasi hidrokarbon. Adanya batubara ini, log-log dapat mengikuti karakteristik sebagai berikut :

o Pembacaan densitas sangat rendah.

o Pembacaan neutron sangat tinggi.

o Biasanya pembacaan sinar gamma rendah.

3.3.1.4. Identifikasi Perbedaan Minyak dan Air

Porosity log dan resistivity log sering dapat menunjukkan adanya hidrokarbon tetapi menunjukkan adanya gas kecuali ditunjukkan oleh adanya separasi antara density-neutron. Pada harga porositas (Φ) yang sama, formasi bersih, untuk formasi hidrokarbon tahananya (Rt) akan lebih besar dari pada formasi air. Tetapi harga tahananya (Rt) tinggi tidak dapat menjadi pegangan pasti ada hidrokarbon, karena ada dua masalah lain yang dapat dideteksi pada defleksi positif (SP) dan pada porositas yang rendah ditunjukkan oleh porosity log.

3.3.2. Analisa Kuantitatif

Analisa Logging secara kuantitatif meliputi analisa porositas, tahanan jenis air formasi (Rw), evaluasi shaliness dan saturasi air (Sw).

Analisa kuantitatif secara persamaan Indonesia ini dimaksudkan untuk mencari harga porositas dan saturasi air setiap interval kedalaman lapisan yang dianalisa.

Persamaan Indonesia digunakan untuk lapisan yang mengandung shale.

3.3.2.1. Penentuan Resistivitas Air Formasi

Tahanan jenis air formasi merupakan parameter penting dalam menentukan harga Sw selama menggunakan jenis log listrik, harga Rw perlu diketahui, karena salinitas yang bervariasi akan berpengaruh terhadap kurva-kurva resistivity log yang dihasilkan.

Penentuan harga Rw dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu : A. Analisa air formasi

Pengukuran harga Rw ini dilakukan dipermukaan dari contoh air formasi yang kemudian dikonversikan pada temperature formasinya. Adapun perhitungan harga Rw ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

Rw (T formasi, 0F) = T pengukuran +6.77

T formasi +6.77 x Rw (T pengukuran)………. (3-2)

B. Metode SP

Langkah-langkah penentuan Rw dari metode Sp adalah sebagai berikut : a. Membaca harga SSP pada kurva SP.

b. Menentukan temperatur formasi (Tf) dalam 0F.

Tf = Ts + [ BHT −Ts

Depth BHT x Depth analisa] ………... (3-3) c. Menentukan resistivitas filtrat lumpur (Rmf) pada temperatur formasi.

)

77 (

. 6

77 .

@ 6 mf Ts

f s f

mf xR

T T T

R

………... (3-4)

d. Menentukan Rmfeq.

Jika Rmf > 0.1 ohm, maka Rmfeq 0.85xRmf………... (3-5) Jika Rmf < 0.1 ohm, maka Rmfe ditentukan dengan chart SP-2.

e. Menentukan konstanta SP.

) 133 . 0 (

61 xTf

Kc ………... (3-6)

f. Menentukan Rwc dari SP.

S S PKc

mfeq weq

R R

10 ……….... (3-7)

g. Menentukan Rw dari Chart SP-2, Penentuan Rw Berdasarkan Harga Rweq pada gambar 3.10.

Gambar 3.10

Penentuan Rw Berdasarkan Harga Rweq4)

3.3.2.2. Penentuan Vclay

Pada shale 100% Gamma-Ray Log dapat mendeteksi adanya tingkatan radioaktif alam yang tinggi, sehingga pada tingkatan ini dapat memberikan gambaran adanya shale. Pada reservoar bersih biasanya mempunyai tingkatan radioaktif yang rendah atau dapat disebut 0% shale. Dalam batuan reservoar shaly tingkatan radioaktif tergantung dari kandungan shale.

Pada kurva SP adanya shale defleksi SP akan menurun (kekanan) mulai dari defleksi SP pada formasi bersih pada formasi air (air asin).

Ada beberapa cara untuk menentukan adanya kandungan clay (Vclay) secara kwantitatif, sebagai berikut :

1. Vclay SP Log.

Harga Vclay dari SP log ini dapat diturunkan dengan rumus sebagai berikut

SSP SP SP

Vclay log 1

……… (3-8)

dimana :

SP log = pembacaan kurva SP pada formasi SSP = harga pembacaan kurva SP maksimum

Vclay SP akan menjadi tinggi pada lapisan yang mengandung hidrokarbon, karena defleksi SP tidak sebesar pada lapisan air asin. Oleh karena itu rumus tersebut diturunkan dalam lapisan pasir yang berisi air dan mempunyai tahanan batuan rendah sampai menengah serta baik untuk laminated shale.

2. Vclay GR (Gamma-Ray)

Bila tingkatan radioaktifitas clay konstan dan tidak ada mineral yang radioaktif maka pembacaan gamma ray setelah dikoreksi terhadap kondisi lubang bor dapat dinyatakan sebagai fungsi linear.

GR = A + B . Vclay ……… (3-9)

Yang mana harga Vclay dapat ditulis :

min max

log min

GR GR

GR Vclay GR

……….. (3-10)

dimana :

GRmin = pambacaan gamma ray yang bersih dari clay GRmax = pembacaan gamma ray pada material clay GRlog = pambacaan gamma ray pada material prospek

Bila ada material lain (selain clay) yang mengandung radioaktif, maka harga Vclay

akan menjadi besar.

min max

log min

GR GR

GR Vclay GR

≥ Vclay ……… (3-11)

3.3.2.3. Penentuan Porositas 1. Penentuan Porositas Density

Menentukan porositas batuan dipengaruhi juga oleh lithologi kandungan fluida batuan. Porositas dari density log biasanya dinotasikan dengan ФD yang mempunyai harga sesuai dengan persamaan dibawah ini :

ФD=

f ma

b ma

... ... (3–12)

Kemudian dilakukan koreksi besarnya porositas density terhadap shale (ФDc) dapat dihitung melalui persamaan berikut ini :

ФDc = ФD – (Vsh x ФDsh)………...(3-13) Yang mana ФDsh diperoleh dari persamaan :

ФDsh =

f ma

clay ma

... …. (3-14)

Dimana :

Vsh = Volume shale (dari GR Log).

ФDsh = Porositas dari kurva density pada lapisan shale, fraksi.

b = Bulk density yang dibaca pada log, gr/cc.

ma = Densitas metrix batuan, gr/cc.

f = Densitas fluida, gr/cc.

clay = Densitas bulk shale, gr/cc.

2. Penentuan Porositas Neutron

Penentuan porositas dengan menggunakan CNL adalah dengan menggunakan rumus :

ФN= 1.02 ФNlog + 0.0425 ... .... (3-15) Dimana :

ФNlog = Porositas yang terbaca pada neutron log.

0.0425 = Koreksi terhadap limestone formation, lapisan clay, %.

Karena adanya clay pada lapisan batuan maka besarnya harga porositas perlu dilakukan koreksi. Besarnya porositas neutron yang telah dikoreksi terhadap shale (ФNc) dapat diketahui dengan persamaan dibawah ini :

ФNC = ФN – ( Vclay x ФNclay ) ... …(3–16) dimana :

ФN = Porositas neutron.

Vclay =volume clay( GR log ).

ФNclay = Porositas yang terbaca pada kurva neutron pada lapisan shale,%.

3.3.2.4. Penentuan Saturasi Air Formasi (Sw)

Metode yang digunakan untuk menentukan harga saturasi air formasi (Sw) ada beberapa metode, diantaranya adalah persamaan linier Archie, persamaan Indonesia, persamaan Dual Water, persamaan Waxman-Smith, dan persamaan Simandoux.

Persamaan yang digunakan dalam menentukan saturasi air formasi (Sw) dalam penulisan skripsi ini menggunakan persamaan Indonesia. Analisa secara kuantitatif secara persamaan Indonesia ini dimaksudkan untuk mencari harga-harga porositas dan saturasi air untuk setiap interval kedalaman lapisan yang dianalisa. Persamaan Indonesia ini digunakan pada lapisan yang mengandung shale.

Langkah-langkah menentukan saturasi air formasi (Sw) dengan menggunakan persamaan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Volume Shale (Vsh).

min max

log min

GR GR

GR Vsh GR

……….…….. (3-17)

b. Menentukan porositas dari neutron log.

ФN= 1.02 ФNlog + 0.0425 ... .... (3-18) ФNC = ФN – ( Vclay x ФNclay ) ... … (3-19) c. Menentukan porositas dari density log.

ФD=

f ma

b ma

... … (3-20)

ФDsh =

f ma

clay ma

... … (3-21)

ФDc = ФD – (Vsh x ФDsh)………... (3-22) d. Menentukan porositas dari density-neutron log.

Фd-n =

9 7 2Nc Dc

... … (3-23) e. Menentukan harga saturasi air pada zona invasi lumpur (Sxo) :

2 2 2

1

8 . 0

1 n

xo mf m c

clay V clay

xo

xR xS R

V R

cla y

... … (3-24)

f. Menentukan saturasi hidrokarbon sisa (Shr) :

Shr = 1 - Sxo...(3-25) g. Menentukan porositas efektif :

Фe = Фd-n x [1 – (0.1 x Shr)] ... … (3-26) h. Menentukan saturasi air formasi :

2

2 2

1 1 n

w m

sh V sh

t

xS axRw

e R

V R

sh

(Indonesian Equation) ... … (3-27)

3.4. Perangkat Lunak GS

Geotechnical Solutions software (GS software) merupakan salah satu program evaluasi formasi , yaitu dengan mengolah data-data petrofisik suatu lapisan pada sumur tertentu sehingga prospek atau tidaknya suatu lapisan dapat diketahui. Sistem

GS menyediakan sebuah alat untuk memudahkan mengolah sejumlah besar data geologi. Sistem GS dibagi menjadi dua kelompok aplikasi logis. pertama kelompok mengatur Data Entry and Editing, sedangkan yang kedua mengontrol aplikasi teknis utama dari system yaitu Main Project Applications.

3.4.1. Langkah-langkah kerja GS Software 3.4.1.1. Data Entry and Editing

Langkah awal menjalankan GS ini, yaitu membuat sebuah Master Database kemudian memasukkan data yang dibutuhkan untuk evaluasi logging, seperti load data LAS, Enter Well Test Data, Enter Miscallaneous Well Data dan Core Data.

Pada editing data, dilakukan untuk menentukan SP Baseline dan untuk menghitung Vshale.

Gambar 3.11

Tampilan Utama GS Software12)

Gambar 3.12

Pembuatan Master Database Baru12)

Gambar 3.13

Penambahan Sumur Baru ke dalam Master Database12)

Gambar 3.14 Memasukan Data LAS12)

Gambar 3.15

Memasukan Data Tes Sumur12)

Gambar 3.16

Memasukan Data Miscallaneous Well12)

Gambar 3.17 Memasukkan Data Core12)

Gambar 3.18 Penentuan SP Baseline12)

3.4.1.2. Main Project Application

Main Project Applications yaitu untuk mengontrol aplikasi teknis utama dari system. Langkah awal dalam hal ini adalah membuat New Project Database dengan membuat nama lapangan sama dengan Master Database yang telah dibuat, kemudian Download Master Data into Project Database. Analisa Petrofisik dilakukan dengan melakukan perhitungan Vshale dari Gamma Ray, melakukan perhitungan True Resistivity (RT). Pada menu Petrophysical Analysis memasukkan data kemudian Do Analysis.

Gambar 3.19

Membuat Nama Baru Pada Project Database12)

Gambar 3.20

Download Master Data ke dalam Project Database12)

Gambar 3.21

Penentuan Vshale dari Gamma Ray12)

Gambar 3.22

Penentuan True Resistivity (RT)12)

Gambar 3.23 Analisa Petrofisik12)

3.5. Pengertian Uji Sumur

Tujuan utama dari suatu pengujian sumur hidrokarbon adalah untuk menentukan kemampuan suatu lapisan formasi untuk berproduksi. Apabila pengujian sumur direncanakan secara baik dan kemudian hasilnya dianalisa secara baik pula maka banyak sekali informasi yang sangat berharga dapat diperoleh, seperti permeabilitas efektif, ada tidaknya kerusakan formasi disekitar lubang sumur dan tekanan reservoir rata-rata.

Pada dasarnya prinsip dari pengujian sumur ini sangat sederhana, yaitu dengan memberikan suatu gangguan kesetimbangan tekanan terhadap sumur yang dilakukan pengujian. Pengujian produktifitas formasi merupakan metode teknis dan cara evaluasi yang secara langsung dapat memberikan keterangan mengenai kandungan isi fluida dalam batuan suatu lapisan, produktivitas formasi dan juga karakteristik reservoir. Data yang diperoleh selama operasi pemboran dan data penilaian formasi setelah pemboran, memegang peranan yang sangat penting dalam pemilihan interval kedalaman pengujian. Dalam hal ini pengujian yang digunakan adalah dengan

menggunakan Drill Stem Test (DST) kemudian dilakukan analisa menggunakan analisa Pressure Build-Up (PBU).

3.6. Teori Drill Stem Test

Drill steam test (DST) adalah suatu “temporary completion”, yaitu pengujian produktifitas formasi sewaktu pemboran masih berlangsung. Tujuan dari drill stem test adalah untuk mengetahui kandungan hidrokarbon suatu lapisan, dan untuk menentukan karakteristik reservoir seperti permeabilitas, faktor skin dan demage ratio.

Drill stem test awalnya digunakan untuk memastikan apakah formasi tersebut produktif atau tidak, dan biasanya digunakan pada suatu zona potensial yang tak dapat dipastikan pada sumur yang sedang dibor, tapi kadang-kadang juga dilakukan pada zona produktif yang telah dikenal pada sumur pengembangan.

Prinsip dasar pelaksanaan pengujian DST adalah dengan memproduksikan sumur untuk sementara waktu, dimana dapat dilakukan pada sumur yang telah dipasang casing maupun yang masih terbuka.

3.6.1. Data Hasil Drill Stem Test

Data yang diperoleh dari DST adalah berupa sampel fluida reservoir serta grafik tekanan versus waktu yang menunjukkan kelakuan tekanan dasar sumur mulai dari saat memasukkan rangkaian alat sampai dengan saat pencabutan rangakaian alat kembali.

1. Sampel Fluida Reservoir.

Sampel fluida reservoir yang ditampung di dalam tangki pemisah kemudian diambil sampel tersebut untuk dianalisa dilaboratorium. Pengambilan sampel dilakukan pada tekanan serta temperatur tertentu dengan komposisi dari semua jenis serta fasa fluida yang diperoleh. Karakteristik fluida yang akan diperoleh dari analisa laboratorium adalah :

a. Faktor volume formasi (Bg, Bo, Bw) b. Kompresibilitas Fluida (Cg, Co, Cw) c. Gas Gravity dan Oil Gravity

d. Massa jenis Fluida e. Kekentalan FLuida

f. Tekanan Saturasi (Bubble point pressure) g. Komposisi Fluida

2. Grafik Tekanan Versus Waktu

Pembacaan grafik pencatatan tekanan hasil DST dilakukan dengan alat micrometer. Murphy, Timmerman dan van poollen memberikan suatu kriteria mengenai karakteristik dari grafik pembacaan tekanan hasil DST yang baik, antara lain :

a. Pressure base line merupakan garis lurus dan jelas.

b. Tekanan hidwrostatik mula-mula dan akhir dicatat sama dan tetap terhadap kedalaman serta berat jenis lumpurnya adalah sama.

c. Tekanan aliran dan tekanan build-up yang dicatat merupakan kurva yang baik (smooth).

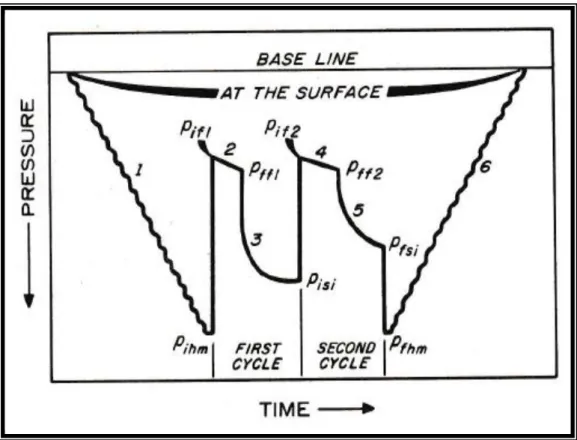

Gambar 3.24 Skema DST Chart5)

Keterangan :

1. Rangakaian DST dimasukkan kedalam lubang bor.

2. Ketika peralatan dibuka maka akan terjadi aliran mula-mula pada periode pertama (Initial Flow Period).

3. Ini merupakan tekanan penutupan mula-mula (Initial Shut-in Period).

4. Ketika peralatan dibuka maka akan terjadi aliran akhir (Final Flow Period).

5. Ini merupakan tekanan akhir penutupan (Final Shut-in Period).

6. Rangkaian DST dicabut dari lubang bor.

Pihm = Initial Hydrostatic Mud Pressure.

Pif1 = Initial Flowing Pressure In First Flow Period.

Pff1 = Final Flowing Pressure In First Flow Period.

Pisi = Initial Shut-in Pressure.

Pif2 = Initial Flowing Pressure In Second Flow Period.

Pff2 = Final Flowing Pressure In Second Flow Period.

Pfsi = Final Shut-in Pressure.

Pfhm = Final Hydrostatic Mud Pressure.

Pada gambar 3.25 memperlihatkan chart tekanan DST yang menunjukkan keadaan kondisi lubang sumur yang buruk serta peralatan DST yang tidak berfungsi.

Keterangan pada gambar 3.25 adalah sebagai berikut :

A. Kondisi tight hole, ini data menyebabkan pressure surging atau tool sticking.

B. Pencatat waktu tidak bekerja dengan baik.

C. Drillpipe bocor atau adanya mud loss kedalam formasi.

D. Bentuk “S” pada bagian akhir dari chart aliran dan bagian awal dari chart build-up member petunjuk adanya komunikasi fluida disekitar packer.

E. Ditunda sewaktu diturunkan kedalam lubang sumur tanpa adanya kehilangan lumpur (mud loss).

F. Bentuk “S” hanya pada bagian chart build-up member petunjuk gas masuk kedalam larutan didalam lubang bor.

Gambar 3.25

Berbagai Jenis Anomali Chart DST5)

A B

C D

E F

G H

G. Kesalahan pada alat pengukur tekanan sehingga data tidak dapat dianalisa atau lubang yang rapat.

H. Bentuk “S” terjadi pada periode aliran awal apabila volume dibawah closed in pressure valve lebih banyak jika dibandingkan dengan volume fluida yang mengalir selama peiode aliran.

3.7. Analisa Pressure Build-Up Test

Banyak metode tentang analisa pressure build-up yang dikemukakan oleh para ahli dan salah satunya yang paling dikenal adalah metode analisa yang dikemukakan oleh horner, yang pada dasarnya memplot tekanan terhadap suatu fungsi waktu.

Prinsip dasarnya, pengujian ini dilakukan dengan cara memproduksi sumur selama suatu selang waktu tertentu dengan laju alir yang tetap, kemudian menutup sumur tersebut sehingga tekanan menjadi naik dan dicatat sebagai fungsi waktu (tekanan yang dicatat biasanya tekanan dasar sumur).

Dasar analisa Pressure Build-up Test ini diajukan oleh Horner, yang pada prinsipnya adalah memplot tekanan terhadap suatu fungsi waktu berdasarkan suatu prinsip yang dikenal dengan superposisi (superposition principle).

Berdasarkan prinsip superposisi tersebut, maka sumur-sumur di produksi dengan laju alir tetap selama waktu "tp", kemudian sumur ditutup selama waktu "Δt", sehingga didapat bentuk umum persamaannya adalah :

Pws = Pi – 162.6 qµB/kh log [(tp+Δt) / Δt] ... (3-28) dimana :

Pws = tekanan dasar sumur,.psi

Pi = tekanan mula-mula reservoir, psi

q = laju (produksi) sebelum sumur ditutup, bbl/d μ = viskositas minyak. cp

B = faktor volume formasi, bbl/stb k = permeabilitas, mD

h = ketebalan formasi, ft

tp = waktu produksi sebelum sumur ditutup, jam

= (Np/q) x 24.

Δt = waktu penutupan sumur, jam

Dari persamaan (2-1), terlihat bahwa apabila Pws diplot terhadap log (tp+Δt/Δt) akan merupakan garis lurus dengan kemiringan (slope, m) :

m = 162.6 q µ B / kh ...(3-29)

Gambar 3.26

Teknik Plot Tekanan dan Ulah Aliran Pada Analisa PBU9)

Berdasarkan konsep tersebut, maka harga permeabilitas dapat ditentukan dari slope "m", sedangkan apabila garis tersebut diekstrapolasi ke harga "Horner time"

(tp+Δt/Δt) sama dengan 1, maka secara teoritis harga Pws sama dengan tekanan awal reservoir.

3.7.1. Analisa Pressure Build-Up pada Fluida Gas

Mekanisme aliran fluida gas pada media berpori sangat dipengaruhi oleh sifat fisik fluida, geometri aliran, sifat-sifat PVT dan distribusi tekanan sistem. Didalam menurunkan persamaan aliran gas dan solusinya, beberapa anggapan telah digunakan yaitu media homogen, gas mengalir dengan komposisi tetap, aliran laminer dan isothermal.

Oleh karena gas merupakan fluida yang „Fully Compressible‟ dimana sifat fisik merupakan fungsi tekanan, maka didalam penyelesaian persamaan aliran variabel

tekanan yang digunakan adalah P, P2 dan Ψ (Pseudo Pressure). Sebagai pegangan kasar maka dapat digunakan acuan sebagai berikut:

1. Untuk P < 2000 psia, digunakan persamaan dalam bentuk P2

2. Untuk 2000 < P < 4000 psia, digunakan persamaan dalam bentuk Ψ 3. Untuk P > 4000 psia, digunakan persamaan dalam bentuk P

Analisa pressure build-up pada fluida gas dalam tulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan P2.

3.7.1.1. Metode Pendekatan P2

Kebanyakan uji tekanan transient pada sumur gas adalah dengan menggunakan pressure build-up. Metode ini berlaku pada tekanan reservoir lebih besar dari 2,000 psia. Jadi, apabila tekanan bawah permukaan (Pwf atau Pws) yang tercatat lebih kecil dari 2,000 psia, maka metode P2 dapat digunakan.

Persamaan dasar untuk analisa pressure build-up pada sumur gas adalah sebagai berikut :

) log(

2 1637

2

t t tp

kh TZ Pi q

Pws

... ... (3-30) Dimana t adalah lamanya waktu sumur telah diproduksikan sampai sesaat sumur belum ditutup, dan t adalah waktu penutupan. Pada kondisi finit reservoir symbol Pi diganti dengan P*.

Persamaan di atas menunjukkan bahwa Horner plot dapat dilakukan dengan membuat grafik Pws2 vs log {(tp + ∆t)/ ∆t}, apabila kemiringan m, maka terjadi persamaan :

mh

k 1637qTZ ... ... (3-31)

Sehingga untuk menghitung harga skin faktor digunakan persamaan sebagai berikut :

) 23 . 3 ) log(

( 151 . 1

2 2

1

w Jam

Ctr k m

Pwf S P

... ... (3-32)

3.7.2. Pengaruh Wellbore Storage dan Skin faktor

Suatu sumur begitu ditutup diharapkan tidak ada lagi fluida yang mengalir kedalam lubang sumur. Tetapi kenyataannya setelah sumur ditutup dipermukaan masih ada aliran masuk ke lubang sumur. Fluida tersebut akan mengisi lubang sumur hingga tercapai kesetimbangan antara kolom fluida yang mengisi lubang bor dengan tekanan dasar sumur. Setelah kondisi tersebut tercapai barulah efek penutupan sumur dipermukaan diteruskan ke formasi.

Pengaruh dari wellbore storage akan mendominasi data awal dari suatu pengujian sumur, dimana lamanya pengaruh wellbore storage ini tergantung pada ukuran maupun konfigurasi lubang bor serta sifat – sifat fisik fluida maupun batuan formasinya. Untuk menentukan kapan wellbore storage berakhir maka dibuat plot antara ΔP = (Pws – Pwf) vs Δt pada kertas log – log.

Garis lurus dengan kemiringan 45º (slope = 1) pada data awal menunjukkan adanya pengaruh wellbore storage. Dari garis ini, tentukan titik awal penyimpangan dan ukur 1 - 1,5 cycle dari titik tersebut untuk menentukan awal dari tekanan yang tidak dipengaruhi oleh wellbore storage (end of wellbore storage).

Gambar 3.27

Horner Plot dari Pressure Build-Up Data Menunjukkan Efek Wellbore Storage dan Skin5)

Sepanjang riwayat suatu sumur produksi, harga permeabilitas yang dekat dengan sumur akan mengalami perubahan. Hal ini, baik disebabkan oleh karena kerusakan sebagai akibat dari proses pemboran, maupun oleh perbaikan. Perubahan ini yang sering disebut dengan skin.

Gejala adanya kerusakan formasi dapat diamati dari penurunan permeabilitas disekitar lubang sumur yaitu dengan menghitung skin faktor (S). Sedangkan untuk menentukan apakah terjadi kerusakan atau perbaikan formasi yang ditandai oleh harga skin factor (S), maka digunakan persamaan seperti pada persamaan (3-32).

Sedangkan adanya hambatan aliran yang terjadi pada formasi produktif akibat adanya skin effect, biasanya diterjemahkan pada besarnya penurunan tekanan ∆Pskin, yang ditentukan dengan persamaan :

S m Pskin0.87

... ... (3-33) Sehingga untuk menghitung efisiensi laju alir (FE), dinyatakan dengan rumus :

wf skin wf

P P

P P

FE P

*

* ... ... (3-34)

3.7.3. Radius of Investigation (Jari-jari Pengamatan)

Radius of Investigation (jari-jari pengamatan) menggambarkan sejauh mana pencapaian transient tekanan ke dalam formasi apabila diadakan gangguan kesetimbangan tekanan akibat produksi atau penutupan sumur. Jari-jari pengamatan tergantung pada waktu aliran (lamanya waktu pengujian) dan berhubungan dengan sifat-sifat fisik batuan.

Persamaan dalam menentukan jari-jari pengamatan adalah

Ct t Ri k

0.00105 ... ... (3-35)

Persamaan diatas juga dapat digunakan untuk memperkirakan waktu untuk mencapai ”stabilized flow” yaitu waktu yang diperlukan oleh transient tekanan untuk mencapai batas reservoir yang sedang diuji.

3.7.4. Analisa Kuantitatif Data DST

Langkah-langkah analisa pressure build-up data DST pada reservoir gas dengan menggunakan metode P2 adalah sebagai berikut :

a. Menyiapakan data pendukung untuk analisa yaitu : Laju aliran (qsc), MMSCF/D, Viskositas gas ( μg), cp, Kompresibilitas total (ct), psi-1, Faktor deviasi gas (Z), Temperatur reservoir (T), oR, Tebal lapisan (h), ft, Jari-jari lubang bor (rw), ft, Waktu produksi sebelum sumur ditutup (tp), jam, Porositas (φ).

b. membuat tabel Δt, t

t tp

, Pws, Pws2 dan (Pws2-Pwf2), dimana Pwf adalah

tekanan saat Δt = 0.

c. Plot (Pws2 – Pwf2) terhadap Δt pada kertas grafik log-log. Garis lurus dengan kemiringan 45° (slope = 1) pada data awal menunjukkan adanya pengaruh wellbore storage. Dari garis ini, bila ada tentukan titik awal penyimpangan dan ukur 1 sampai 1½ log-cycle dari titik tersebut untuk menemukan awal dari tekanan yang tidak terpengaruh oleh wellbore storage.

d. Plot Pws2 terhadap log t

t tp

pada kertas semi log. Buat garis lurus melalui

titik yang bebas dari pengaruh wellbore storage, kemudian tentukan kemiringan, m.

e. Ekstrapolasikan garis lurus (butir d) sampai ke harga 1

t

t

tp untuk

mendapatkan Pws*dan menghitung P* = 𝑃𝑤𝑠∗2. f. Hitung harga permeabilitas (k) dengan persamaan :

mh k 1637qTZ

... ... (3-36) g. Menghitung harga S‟(Apparent Skin Factor) dan ∆Pskin dengan menggunakan

rumus :

' 1.151( )log( ) 3.23)

2 2

1

w Jam

Ctr k m

Pwf S P

... ... (3-37) DT, Jam (tp+dt)/dt, jam Pws Pws2 Pws2-Pwf2

Pskin0.87mS ... ... (3-38) h. Menentukan harga S (Actual Well Damage) dan D (Turbulance Coefficient)

dengan persamaan :

0.2

10 5

18 . 5

hrwk

D x g

... ... (3-39) Dqsc

S

S ' ... ... (3-40) i. Menghitung harga FE (Flow Efficiency) dengan rumus :

100%

*

*

2 2

2 2

2

P x P

P P

FE P

wf skin wf

... ... (3-41)

j. Menghitung harga Radius of Investigation, dengan rumus :

Ct t Ri k

0.00105 ... (3-42)