ASOSIASI DAN KARAKTERISASI TEGAKAN

PADA HUTAN RAWA GAMBUT DI HAMPANGEN,

KALIMANTAN TENGAH

Bayu Arief Pratama*, Laode Alhamd, Joeni Setijo Rahajoe Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi

Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 46 Cibinong 16911 *E-mail: bayuariefpratama@yahoo.com

Abstrak

Kalimantan merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki hutan rawa gambut. Penelitian mengenai karakteristik tegakan hutan pada hutan rawa-gambut dilakukan di Hampangen, Kalimantan Tengah. Plot permanen dibuat untuk mengamati aspek ekologi, inventariasi dan pengamatan struktur tegakan di hutan rawa-gambut. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Tegakan dengan keliling setinggi dada di atas 15 cm, dicacah dan dicatat diameter dan tingginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa areal ini didominasi oleh jenis khas rawa-gambut, dikarenakan areal ini pernah mengalami kebakaran. Jumlah jenis pionir ini menunjukkan sifat hutan dinamis yang bergerak menuju suksesi. Tercatat 3047 individu yang ditemukan pada plot pengamatan. Jenis yang paling banyak ditemukan adalah Cratoxylum glaucum sebanyak 439 individu dan yang paling sedikit ditemukan adalah Timonius flavescens, Diospyros pendula, Kokoona ovata-lanceolata, Ploiarium alternipolium dan Cinnamomum iners, masing-masing hanya ditemukan 1 individu. Jenis paling dominan adalah Cratoxylum glaucum (NP 39,00), diikuti oleh Garcinia rigida (NP 32,95), Nephelium ramboutan-ake (NP 16,29), Syzygium garcinifolium (NP 16,09) dan Horsfieldia crassifolia (NP 15,71). Kata kunci: karakterisasi hutan, rawa-gambut, Hampangen

Abstract

Research on the characteristics of forest stands in the disturbance peat-swamp forests was carried out at Hampangen, Central Kalimantan. One hectare permanent plot was established to study the ecological aspect for the inventory and observation of stand structure in the peat swamp forest. Inventory was done using census method. The stand with the GBH above 15 cm was enumerated and recorded for the diameter and height. The results indicated that the area was dominated by pioneer species, since the observation plot area severe fire a few years ago. The number of peat-swamp typical species showed the characteristics of dynamic forest that is move toward succession. There are 3047 trees were recorded in the site of this research. Most abundant species is Cratoxylum glaucum (439 individual). While, Timonius flavescens, Diospyros pendula, Kokoona ovata-lanceolata, Ploiarium alternipolium and Cinnamomum iners were found only one individu of each. Most dominant species is Cratoxylum glaucum (IV 39.00), followed by Garcinia rigida (IV 32.95), Nephelium ramboutan-ake (IV 16.29), Syzygium garcinifolium (IV 16.09), and Horsfieldia crassifolia (IV 15.71), respectively.

Key words: forest characterization, peat-swamp, Hampangen

1. PENDAHULUAN

Gambut terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya, biasanya terjadi di lahan-lahan berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau kondisi anaerob di perairan setempat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting, pepagan, bahkan kayu-kayu besar, yang belum sepenuhnya membusuk.

Pertambahan lapisan-lapisan gambut dan derajat pembusukan (humifikasi) terutama bergantung pada komposisi gambut dan intensitas penggenangan. Gambut yang terbentuk pada kondisi yang teramat basah kurang terdekomposisi, dengan demikian akumulasinya tergolong cepat, dibandingkan dengan gambut yang terbentuk di lahan-lahan yang lebih kering. Sifat-sifat ini memungkinkan para klimatolog menggunakan gambut sebagai indikator perubahan iklim di masa lampau. Demikian pula, melalui analisis terhadap komposisi gambut, terutama tipe dan jumlah penyusun bahan organiknya, para ahli arkeologi dapat merekonstruksi gambaran ekologi di masa purba.1)

Kondisi lahan gambut yang kaya bahan organik kering juga dapat menjadi masalah di saat lahan tersebut mengalami kekeringan di musim kemarau. Bahan organik kering tersebut sangat mudah terbakar. Hal ini menyebabkan perubahan tegakan penyusun pada areal tersebut. Perubahan akibat kebakaran menyebabkan peningkatan populasi jenis pionir dan kemungkinan muncul jenis invasif yang dapat menganggu kestabilan ekosistem.

Kalimantan merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut di wilayah ini merupakan salah satu penyumbang asap pada saat kebakaran hutan tahun 1997– 2009.2) Selain itu, wilayah Kalimantan Tengah juga pernah mengalami pembukaan besar-besaran saat pemerintah mencanangkan

proyek Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektar. Kondisi ini kemungkinan besar mempangaruhi karakter dan kondisi hutan rawa gambut di wilayah Kalimantan.

Hampangen merupakan daerah di dalam wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kecamatan ini merupakan wilayah dengan jumlah titik api kedua terbanyak dalam rentang tahun 2002–2008. Tercatat 215 titik api pada wilayah kecamatan ini.3) Daerah kecamatan ini masih didominasi oleh areal hutan rawa-gambut sekunder sebagai akibat dari seringnya terjadi kebakaran hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter jenis penyusun tegakan dalam areal hutan rawa gambut di Hampangen, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan kandungan biomassa tegakan pada hutan rawa gambut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2011 di hutan rawa gambut Hampangen, Kalimantan Tengah. Lokasi penelitian berada pada koordinat 1° 53.286’ LS,113° 31.041 BT dengan ketinggian 50 mdpl.

Karakterisasi tegakan hutan rawa gambut ini dilakukan melalui pembuatan petak permanen. Pemilihan lokasi plot permanen didasari oleh keadaan lingkungan, khususnya kondisi vegetasi, aksesibilitas dan topografi medan. Petak permanen dibuat bujur sangkar dengan ukuran 80 × 100 m, dibagi kedalam 80 subplot pengamatan. Selanjutnya pengamatan dilakukan berdasarkan jalur. Sensus dilakukan terhadap semua pohon yang tumbuh dalam plot permanen, dicacah, diukur lingkar batang setinggi dada (gbh ± 130 cm). Untuk batang yang berbanir (akar diatas permukaan tanah) mencapai 130 cm, diameter diukur pada 10 cm di atas banir. Hal yang serupa juga dilakukan terhadap pohon dengan akar tunggang jauh di atas permukaan lantai hutan. Pohon-pohon dengan batang

bercabang sejak dari permukaan tanah,

semua batang berkeliling ≥ 15 cm diukur

sebagai individu yang berbeda. Pohon-pohon dalam plot permanen, diberi nomor, ditandai letak pengukurannya dengan cat merah serta dicacat koordinatnya dalam plot pengamatan. Hasil pengamatan lapangan kemudian di bagi ke dalam enam kelas diameter, antara lain 4,0 – 9,9 cm; 10,0 – 19,9 cm; 20,0 – 29,9 cm; 30,0 – 39,9 cm; 40,0

– 49,9 cm; dan ≥ 50 cm. Kelas diameter ini

dibuat berdasarkan hasil distribusi frekuensi data pengamatan lapangan.

Jenis individu dalam plot pengamatan yang belum diketahui dengan jelas nama jenis, kedudukan takson maupun kegunaan, diambil contoh herbariumnya sebagai bukti ekologi (voucher specimens) untuk keperluan identifikasi dan penambahan koleksi. Spesimen yang diambil ini kemudian diidentifikasi di Herbarium Bogoriense. Selain pengumpulan contoh tumbuhan, juga dilakukan pemotretan, terutama untuk tumbuhan yang sedang berbunga dan atau berbuah.

Selain itu, dilakukan pula pengambilan contoh tanah hutan. Contoh tanah hutan ini dianalisis kandungan senyawa organiknya, yaitu karbon (C), nitrogen (N), dan rasio karbon-nitrogen (C/N) di Laboratorium Tanah dan Serasah Tumbuhan Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan standar analisis vegetasi yaitu penghitungan kerapatan, luas bidang dasar (LBDs), Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keanekaragaman dan asosiasi jenis. Kerapatan adalah hasil perhitungan jumlah jenis individu tertentu terhadap keseluruhan jumlah jenis. Luas Bidang Dasar (LBDs) adalah hasil perhitungan luas dasar masing-masing individu dalam plot pengamatan. Indeks Nilai Penting (INP) adalah hasil penjumlah nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif. Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) dianalisis menggunakan Indeks Shannon-Wienner.

Analisis asosiasi dilakukan pada lima

jenis penyusun utama dengan menggunakan Tabel Contingency 2x2. Bentuk tabel

Contingency 2x2 untuk 2 jenis sebagai

berikut:

Keterangan: a = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang mengandung spesies A dan spesies B, b = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang mengandung spesies A saja, c = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang mengandung spesies B saja, d = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang tidak mengandung spesies A dan spesies B, N = Jumlah titik pengamatan.

Spesies B

Jumlah Ada Tidak Ada

Spesies A Ada a b (a + b) Tidak Ada c d (c + d) Jumlah (a + c) (b + d) N = a + b + c + d

U n t u k m e n g e t a h u i a d a n y a kecenderungan berasosiasi atau tidak, digunakan Chi-square Test dengan formulasi sebagai berikut:

Dimana a adalah jumlah titik pengamatan yang mengandung jenis A dan jenis B, b adalah jumlah titik pengamatan yang mengandung jenis A saja, c adalah jumlah titik pengamatan yang mengandung jenis B saja, d adalah jumlah titik yang tidak mengandung jenis A dan jenis B, dan N adalah jumlah titik pengamatan.

Nilai Chi-square hitung kemudian dibandingkan dengan nilai Chi-square tabel

pada derajat bebas = 1, pada taraf uji 1% dan 5%. Apabila nilai Chi-square Hitung > nilai Chi-square tabel, maka asosiasi bersifat nyata. Apabila nilai Chi-square Hitung < nilai

Chi-square tabel, maka asosiasi bersifat

tidak nyata.4) Selanjutnya untuk mengetahui tingkat atau kekuatan asosiasi digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana notasi tersebut menggunakan arti yang sama dengan formulasi sebelumnya.

Berdasarkan rumus tersebut, maka terdapat 2 jenis asosiasi, yaitu: (1) Asosiasi positif, apabila nilai a > E(a) berarti pasangan jenis ditemukan bersama lebih dari yang diharapkan. (2) Asosiasi negatif, apabila nilai a < E(a) berarti pasangan jenis ditemukan bersama kurang sering dari yang diharapkan. Selanjutnya hasil ini diuji dengan perhitungan Indeks Asosiasi.4)

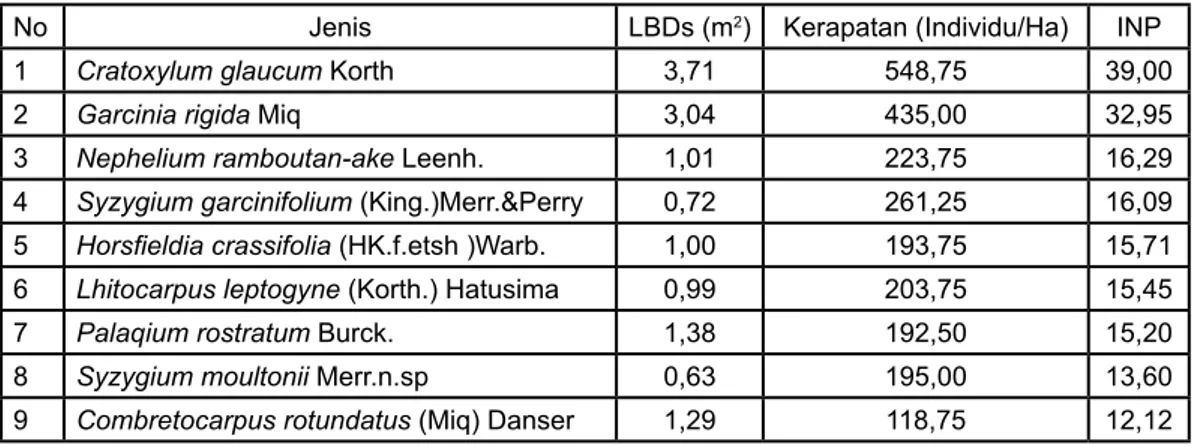

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa nilai LBDs dan kerapatan tertinggi adalah

Cratoxylum glaucum Korth. diikuti oleh

Garcinia rigida Miq. dan Nephelium

ramboutan-ake Leenh. Lima individu dengan

nilai INP tertinggi kemudian dianalisis asosiasi dan indeks asosiasinya. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.

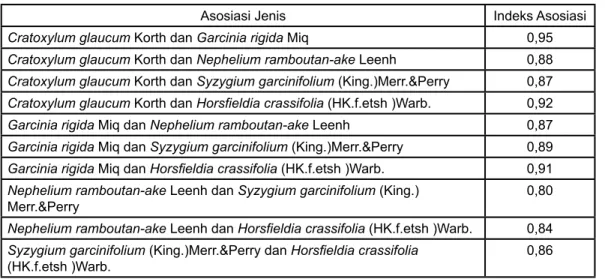

Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa sebagian besar individu dalam plot pengamatan memiliki asosiasi negatif. Selanjutnya, hasil indeks asosiasi berada pada rentang 0,8 hingga 0,95. Hasil perhitungan indeks disajikan pada Tabel 4. 3.2 Pembahasan

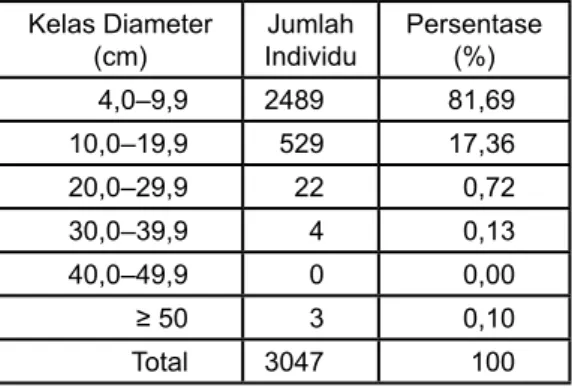

a. Jumlah dan Kelas Diameter Tegakan Tabel 1 menunjukkan plot pengamatan di dominasi oleh tegakan pada fase tiang. Hal ini mengindikasikan areal hutan dinamis yang sedang mengalami proses suksesi. Seringnya terjadi gangguan, antara lain kebakaran hutan dan pembalakan liar, pada areal hutan rawa gambut menyebabkan sulitnya areal hutan ini mencapai suksesi. Dengan demikian, areal hutan rawa gambut cenderung didominasi oleh vegetasi khas rawa-gambut, berdiameter kecil karena lingkungan hutan rawa gambut yang ekstrim yaitu kandungan bahan organik yang tinggi menyebabkan pH tanah menjadi masam.

Kerapatan pohon hutan alam gambut tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan hutan lain, contohnya hutan alam pengunungan tinggi, bahkan dengan hutan kerangas yang sudah umum diketahui tinggi. Sebagian besar pohon-pohon tersusun dari pohon yang berdiameter kecil yang diduga selain berkaitan dengan kondisi lingkungan hutan gambut yang ekstrim, juga berkaitan dengan kawasan hutan sisa tebang pilih.5) Berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar areal penelitian, diketahui bahwa areal hutan Hampangen merupakan salah satu wilayah yang terbakar di tahun 2005.

Menurut Daniel6), suksesi merupakan suatu rutinitas pada areal hutan dinamis. Notasi yang digunakan memiliki arti

yang sama dengan formulasi sebelumnya. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Sebanyak 3047 tegakan ditemui pada areal plot pengamatan. Jumlah ini kemudian dikelompokkan ke dalam enam kelas diameter berdasarkan hasil distribusi frekuensi. Sebaran kelas diameter tegakan disajikan pada Tabel 1.

Kelas Diameter

(cm) IndividuJumlah Persentase (%) 4 ,0–9,9 2489 81,69 10,0–19,9 529 17,36 20,0–29,9 22 0,72 30,0–39,9 4 0,13 40,0–49,9 0 0,00 ≥ 50 3 0,10 Total 3047 100

Tabel 1. Kelas Diameter dan Jumlah Individu

Dari Tabel 1 tampak bahwa lokasi penelitian didominasi oleh individu pada kelas diameter 4,0–9,9 cm yang termasuk dalam fase tiang. Hasil pengamatan kemudian dianalisi untuk medapatkan INP yang tampak pada Tabel 2.

Suksesi ini merupakan proses yang umum terjadi pada tegakan tidak seumur. Suksesi dapat disebabkan karena faktor fisik maupun biologis. Invasi spesies baru yang lebih toleran terhadap kondisi fisik akan merubah komposisi penyusun tegakan.

b. Indeks Nilai Penting

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa nilai LBDs dan kerapatan tertinggi adalah

Cratoxylum glaucum Korth sehingga tampak

bahwa jenis terpenting didominasi oleh jenis-jenis khas rawa-gambut, yaitu Cratoxylum

Keterangan: X2t: Nilai Chi-Square Hitung, E(a): Tingkat Asosiasi, ** Berbeda pada taraf 1%, * Berbeda pada araf 5%, tn Tidak berbeda nyata, - Asosiasi Negatif, + Asosiasi Positif, td Tidak dihitung

Tabel 2. Jenis Terpenting di Hampangen

No Jenis LBDs (m2) Kerapatan (Individu/Ha) INP

1 Cratoxylum glaucum Korth 3,71 548,75 39,00

2 Garcinia rigida Miq 3,04 435,00 32,95

3 Nephelium ramboutan-ake Leenh. 1,01 223,75 16,29 4 Syzygium garcinifolium (King.)Merr.&Perry 0,72 261,25 16,09

5 Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 1,00 193,75 15,71

6 Lhitocarpus leptogyne (Korth.) Hatusima 0,99 203,75 15,45 7 Palaqium rostratum Burck. 1,38 192,50 15,20 8 Syzygium moultonii Merr.n.sp 0,63 195,00 13,60 9 Combretocarpus rotundatus (Miq) Danser 1,29 118,75 12,12 Keterangan: LBDs: Luas Bidang Dasar, INP: Indeks Nilai Penting

Tabel 3. Analisis Asosiasi Jenis pada Plot Pengamatan

Asosiasi Jenis X2t E(a) Asosiasi

Cratoxylum glaucum Korth dan Garcinia rigida

Miq 6,24* 68,45

-Cratoxylum glaucum Korth dan Nephelium

ramboutan-ake Leenh 5,00* 57,60

-Cratoxylum glaucum Korth dan Syzygium

garcinifolium (King.)Merr.&Perry 1,13

tn 61,88 td

Cratoxylum glaucum Korth dan Horsfieldia

crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 9,43** 61,14 -Garcinia rigida Miq dan Nephelium

ramboutan-ake Leenh 1,12

tn 59,06 td

Garcinia rigida Miq dan Syzygium garcinifolium

(King.)Merr.&Perry 4,16* 60,13

-Garcinia rigida Miq dan Horsfieldia crassifolia

(HK.f.etsh )Warb. 0,20

tn 66,16 td

Nephelium ramboutan-ake Leenh dan Syzygium

garcinifolium (King.)Merr.&Perry 0,17

tn 50,40 td

Nephelium ramboutan-ake Leenh dan Horsfieldia

crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 3,42

tn 50,33 td

Syzygium garcinifolium (King.)Merr.&Perry dan

Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 3,31

Tabel 4. Nilai Indeks Asosiasi pada Plot Pengamatan

Asosiasi Jenis Indeks Asosiasi

Cratoxylum glaucum Korth dan Garcinia rigida Miq 0,95 Cratoxylum glaucum Korth dan Nephelium ramboutan-ake Leenh 0,88 Cratoxylum glaucum Korth dan Syzygium garcinifolium (King.)Merr.&Perry 0,87 Cratoxylum glaucum Korth dan Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 0,92 Garcinia rigida Miq dan Nephelium ramboutan-ake Leenh 0,87 Garcinia rigida Miq dan Syzygium garcinifolium (King.)Merr.&Perry 0,89 Garcinia rigida Miq dan Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 0,91 Nephelium ramboutan-ake Leenh dan Syzygium garcinifolium (King.)

Merr.&Perry 0,80

Nephelium ramboutan-ake Leenh dan Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh )Warb. 0,84 Syzygium garcinifolium (King.)Merr.&Perry dan Horsfieldia crassifolia

(HK.f.etsh )Warb. 0,86

glaucum Korth, Tetramerista glabra Miq.,

dan Combretocarpus rotundatus (Miq)

Danser.7) Tingginya kandungan bahan organik menyebabkan tanah pada areal hutan rawa gambut cenderung memiliki pH masam. Hal ini menjadi faktor pembatas bagi jenis-jenis yang tidak toleran terhadap pH masam. Sehingga variasi jenis tegakan penyusun areal hutan rawa gambut cenderung seragam dan didominasi oleh jenis-jenis pionir yang toleran terhadap tanah dengan pH masam. Kondisi pH tanah di lokasi penelitian berkisar antara 2,6–2,9. Sedangkan kandungan C sekitar 23,12–37,51% dan N sekitar 0,72–1,88% dengan rasio C/N sekitar 14–29. Kandungan rasio C/N yang tinggi ini menyebabkan tanah pada daerah rawa gambut tergolong tanah dengan kualitas rendah.

Lahan rawa gambut dinilai tidak saja marginal tetapi juga fragile, artinya disaat lahan gambut mengalami gangguan, sulit untuk kembali ke kondisi awal. Tingkat kesuburan tanah gambut ditentukan oleh sifat fisik, tingkat kematangan dan susunan haranya, sifat kimia tanah gambut sangat beragam, umumnya kandungan N, bahan organik, dan C/N ratio adalah tinggi. Kemasaman merupakan salah satu kendala paling inherence dalam usaha perbaikan lahan.8) Penghitungan pendugaan

serasah menunjukkan areal hutan mampu menghasilkan serasah hingga 25,778 ton/ Ha terdiri dari daun sebesar 13,34 ton/Ha, ranting sebesar 9,12 ton/Ha, dan batang sebesar 3,098 ton/Ha

Secara alamiah lahan gambut memiliki tingkat kesuburan rendah karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian asam-asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut untuk menahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam organik ini menentukan sifat kimia gambut.9)

c. Indeks Keanekaragaman Jenis Analisis keanekaragaman jenis menunjukkan nilai indeks yang diperoleh adalah 3,27. Hasil indeks ini menunjukkan bahwa keanekaragaman pada plot pengamatan sangat tinggi, penyebaran jumlah individu tiap spesies tinggi dan kestabilan komunitas juga tinggi.10) Indeks keanekaragaman di pada hutan rawa gambut berkisar antara 2,96–3,68. Nilai indeks 2,96 diperoleh dari hutan bekas tebangan lima tahun dan nilai 3,68 adalah indeks untuk daerah hutan primer.11) Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi hutan itu sendiri dan seberapa besar gangguan yang dialami atau

seberapa banyak faktor pembatas yang ada, sehingga hanya jenis individu yang toleran terhadap kondisi ini yang dapat bertahan. d. Asosiasi Jenis Penyusun Tegakan

Hasil analisis asosiasi menunjukkan asosiasi negatif diantara jenis-jenis dominan di dalam areal hutan. Asosiasi negatif ini menunjukkan tidak adanya toleransi untuk hidup bersama pada area yang sama atau tidak adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Menurut Mueller-Dombois dan Ellenberg12); Barbour, et al.13), selain pengaruh interaksi pada suatu komunitas, tiap tumbuhan saling memberi tempat hidup pada suatu area dan habitat yang sama. Sehingga jika asosiasi yang ditunjukkan bernilai negatif, maka individu di dalam plot cenderung bersaing dalam mendapatkan tempat dan unsur hara pada lokasi tersebut. Hasil ini didukung pula dengan nilai indeks asosiasi yang tidak mencapai 1. Penelitian di tempat yang berbeda juga menyatakan bahwa sebagian besar pohon dominan vegetasi hutan dataran rendah menunjukkan tidak adanya toleransi untuk hidup bersama pada area yang sama dan tidak ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, khususnya pada pembagian ruang hidup.14)

4. KESIMPULAN

Karakteristik hutan rawa gambut Kalimantan Tengah adalah hutan dinamis yang didominasi oleh jenis pionir yang ditandai dengan tingginya individu dalam kelas diameter 4,0–9,9 cm dan kelas diameter

yang paling sedikit adalah kelas diameter ≥

50 cm. Indeks nilai penting menunjukkan

Cratoxylum glaucum Korth, Garcinia rigida

Miq, Horsfieldia crassifolia (HK.f.etsh ) Warb., Combretocarpus rotundatus (Miq) Danser, Syzygium garcinifolium (King.) Merr.&Perry, Syzygium moultonii Merr.n.sp,

Nephelium ramboutan-ake Leenh.,

Lhitocarpus leptogyne (Korth.) Hatusima,

dan Palaqium rostratum Burck. merupakan

individu terpenting dalam plot pengamatan

ini. Indeks keanekaragaman jenis pada plot pengamatan tergolong tinggi dengan kisaran indeks 2,96–3,68. Pasangan jenis dominan pada areal hutan berasosiasi negatif. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Biologi atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas bantuan dana yang diberikan dalam pembiayaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anwar, J., S.J. Damanik, N. Hisyam, dan A.J.Whitten. 1984. Ekologi Ekosistem

Sumatra. Jogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

2. Limin, S. dkk. 2006. Laporan Akhir Mitigasi dan Management Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Studi Kasus: Kabupaten Pulang Pisau

dan Kota Palangka Raya). Palangka

Raya: Universitas Palangka Raya. 3. Putra, E.I. Recent Peat Fire Trend in

The Mega Rice Project (MRP) Area in Central Kalimantan, Indonesia.

(http://133.87.123.206/e3/alumni/

abstract/Indra.pdf diakses tanggal 11

Maret 2012)

4. Ludwig, J.A dan J.F Reynolds. 1988. Statistical Ecology. 2nd ed. London: Edward Arnold (Publishers) Co. Ltd. 5. Simbolon, H. 2003. Hutan Gambut

Kelampangan-Kalimantan Tengah dan Pemulihannya Pasca Kebakaran Hutan

Desember 1997 dan September 2002.

(http://www.peat-portal.net/view_file.

cfm?fileid=373 diakses 26 September

6. Daniel, T.W., J. A. Helms, and F. S. Baker. 1979. Principles of Silviculture. McGraw-Hill, Inc.

7. Wetlands International-Indonesia Programme. 2012. Keanekaragaman Jenis Hutan Rawa-Gambut. (http:// www-personal.umich.edu/~thoumi/ Research/Carbon/Forests/Forests,%20 Wetlands%20International/CCFPI%20 Project/Flyers/Silviculture/Silvi01.pdf

diakses tanggal 9 Maret 2012)

8. Nasution, A.S. 2009. Sistem Silvikultur

Hutan Rawa Gambut. (http://sanoesi.

wordpress.com/2009/06/19/sistem-silvikultur-hutan-rawa-gambut/,

diakses 26 September 2011)

9. Agus, F. dan I.G.M. Subiksa. 2008.

Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan.

Bogor: Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Center (ICRAF). 10. Harjadi, B. dkk. 2010. Laporan Hasil

Penelitian: Analisis Kerentanan Tumbuhan Hutan Akibat Perubahan

Iklim (Variasi Musim dan Cuaca

Ekstrim). Surakarta: Balai Penelitian

Kehutanan Solo.

11. Heriyanto, N.M. dan E. Subiandono. 2007. Studi Ekologi dan Potensi Geronggang (Cratoxylon arborescens Bl.) di Kelompok Hutan Sungai Bepasir-Sungai Siduung, Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Buletin

Plasma Nutfah 13(2): 82–87.

12. Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation

Ecology. Toronto: John Wiley & Sons

Inc.

13. Barbour, B.M., J.K. Burk, and W.D. Pitts. 1999. Terrestrial Plant Ecology.

New York: The Benjamin/Cummings. 14. Kurniawan, A., N. K. E. Undaharta, dan

I. M. R. Pendit. 2008. Asosiasi Jenis-Jenis Pohon Dominan di Hutan Dataran Rendah Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara. Biodiversitas 9 (3): 199–203.