TINJAUAN PUSTAKA

Rokok

Ketergantungan terhadap rokok sudah menjadi pembicaraan secara global yang dapat menyebabkan kecacatan, penyakit, produktivitas menurun dan juga kematian. Namun kesadaran untuk berhenti mengkonsumsi rokok sangat sulit dilakukan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain gencarnya industri rokok untuk mengiklankan produknya tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang bahaya rokok dan juga banyaknya petani tembakau yang harus dialihkan profesinya untuk tidak menanam tembakau. Asap rokok merupakan aerosol heterogen dari pembakaran tembakau, komponen dalam rokok dan pembungkusnya. Setiap batang rokok mengandung banyak bahan kimia diantaranya adalah nikotin, karbon monoksida dan tar yang bersifat karsinogenik dan dapat membentuk radikal bebas, seperti nitrit oksida (NO) dan nitrit peroksida (NO2) (Widodo 2006). Gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh asap rokok berupa penyakit kardiovaskuler, arteriosklerosis, tukak lambung dan tukak usus, kanker, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) dan lain-lain (Susanna et al. 2003).

Rokok kretek bisa disamakan dengan sebuah pabrik bahan kimia. Setiap batang rokok kretek yang dibakar akan menghasilkan berbagai macam bahan kimia. Secara umum bahan kimia yang dihasilkan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga golongan bahan yang berbahaya, yaitu nikotin, tar dan karbon monoksida (CO).

Nikotin adalah bahan dasar yang dapat menimbulkan sifat ketergantungan fisik dan psikis bagi perokok aktif atau disebut dengan kecanduan. Nikotin yang terkandung dalam rokok adalah sebesar 0,5-3 nanogram dan semuanya diserap sehingga dalam cairan darah didalam cairan darah ada sekitar 40-50 nanogram nikotin setiap 1 ml. Selain masuk dalam aliran darah, pada paru-paru nikotin akan menghambat aktivitas silia.

Tar adalah sejenis cairan kental berwarna coklat tua atau hitam yang merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Kadar tar dalam rokok antara 0,5-35 mg/batang. Tar merupakan suatu zat

karsinogen yang dapat menimbulkan kanker pada saluran pernapasan dan paru-paru yang terdiri dari dua fase yaitu fase tar dan fase gas. Pada fase tar merupakan pembentuk radikal bebas seperti quinon, semiquinon dan hydroquinon dalam bentuk matriks polimer. Pada fase gas mengandung nitrit oxida dan nitrit peroksida yang dapat mengubah oksigen menjadi radikal bebas superoksida dan selanjutnya menjadi radikal bebas hidroksil yang sangat merusak.

Karbon monoksida merupakan produk pembakaran karbon yang tidak sempurna dari unsur arang atau karbon. Gas CO yang dihasilkan sebatang rokok dapat mencapai 3-6%. Gas ini mempunyai kemampuan mengikat hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah, lebih kuat dibandingkan oksigen. Sehingga sel tubuh akan kekurangan oksigen karena darah yang beredar miskin akan oksigen dan kaya akan karbon monoksida. Sel tubuh yang kekurangan oksigen akan melakukan spasme, yaitu menciutkan pembuluh darah. Bila hal ini terus berlangsung terus-menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak. Rokok juga mengandung sejumlah bahan reaktif molekuler kimia seperti reaktif oksigen dan zat radikal (Church & Pryor 1985). Pada asap rokok terdapat beberapa jenis bahan pembentuk radikal bebas diantaranya adalah aldehida, epoxida, peroksida, quinon, semiquinon dan hydroquinon (Droge 2002).

Radikal Bebas

Pada abad ke 19 istilah radikal bebas diperuntukan bagi kelompok-kelompok atom yang membentuk suatu molekul dalam keadaan bebas. Pada abad ke 20 Moses Gomberg (1866) menemukan istilah radikal bebas diartikan sebagai molekul tidak stabil dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbit luarnya. Radikal bebas merupakan elektron yang terlepas karena proses oksidasi. Dalam usaha untuk menggantikan elektron yang hilang itu maka radikal bebas mengikat dan menghancurkan sel-sel yang sehat. Hal ini karena sel yang sehat merupakan tempat yang cocok bagi radikal bebas untuk melakukan pemanjangan rantai tubuhnya (Weber et al. 1994).

Menurut Droge (2002) bahwa radikal bebas dapat bersumber dari tiga hal, yaitu: 1) Dari lingkungan bersumber dari asap rokok, asap kendaraan, pestisida dan racun, dari sisa pembuangan; 2) Berasal dari dalam tubuh yaitu proses

metabolisme energi; 3) Dari radikal itu sendiri yaitu berusaha memperoleh elektron dari molekul lain sehingga terbentuklah radikal bebas baru yang kehilangan elektronnya. Bila reaksi berlanjut terus maka terjadilah suatu reaksi berantai (chain reaction) sampai radikal bebas itu hilang oleh reaksi dengan radikal bebas lain atau sistem antioksidan tubuh (Gambar 1).

Gambar 1 Reaksi berantai dari radikal bebas.

Radikal bebas dapat bersifat positif, negatif dan netral. Mereka terbentuk secara normal dalam reaksi biokimia, tetapi bila berlebihan atau tidak terkontrol maka dapat menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas dari makromolekul (Suyatna 1989). Menurut Araujo et al. (1998), radikal bebas dapat terbentuk secara in-vivo dan in-vitro yaitu dengan pemecahan satu molekul normal secara homolitik menjadi dua, kehilangan satu elektron dari molekul normal dan penambahan elektron pada molekul normal. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa secara biologis radikal bebas dalam tubuh berupa radikal superoksida (superoxide radical), radikal hydroksil (hydroxyl radical), radikal peroksil (peroxyl radical), hydrogen peroksida (hydrogen peroxide), oksigen tunggal (single oxygen), nitrit oksida (nitric oxide), nitrit peroksida (peroxinitrite) dan asam hipoklor (hypochlorous acid).

Radikal bebas bersifat sangat reaktif sehingga dapat menimbulkan perubahan kimiawi dan merusak berbagai komponen sel hidup seperti protein, lipid dan nukleutida. Pada protein, radikal bebas dapat menyebabkan fragmentasi sehingga mempercepat terjadinya proteolisis, Pada lipid dapat menyebabkan reaksi peroksidasi yang akan mencetus proses otokatalik dan pada nukleutida

dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur DNA dan RNA sehingg terjadi mutasi atau sitotoksisitas (Gitawati 1995). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kerusakan sel oleh radikal bebas didahului oleh kerusakan membran sel dengan proses sebagai berikut: 1) Terjadi ikatan kovalen antara radikal bebas dengan komponen membran, sehingga terjadi perubahan struktur dari fungsi reseptor; 2) Oksidasi gugus tiol pada komponen membran oleh radikal bebas yang menyebabkan proses transpor lintas membran terganggu; 3) Reaksi peroksidasi lipid dan kolesterol membran yang mengandung asam lemak tidak jenuh majemuk (PUFA). Hasil peroksidasi lipid membran oleh radikal bebas berpengaruh langsung terhadap kerusakan membran sel antara lain struktur dan fungsi dalam keadaan yang lebih ekstrim yang akhirnya akan menyebabkan kematian sel.

Jumlah radikal bebas dalam batas tertentu akan bersifat positif karena berperan penting bagi kesehatan dan fungsi tubuh dalam memerangi peradangan dan membunuh penyakit seperti bakteri. Namun demikian apabila radikal bebas yang dihasilkan melebihi batas kemampuan proteksi antioksidan selulernya maka radikal bebas tersebut akan berakibat negatif. Hal ini disebabkan karena radikal bebas tersebut akan menyerang sel itu sendiri. Struktur sel yang berubah akan merubah fungsi dari bagian tersebut dan hal tersebut akan berpengaruh pula pada proses munculnya penyakit (Sauriasari 2006).

Masuknya radikal bebas ke dalam tubuh dapat melalui pernapasan, lingkungan luar yang tidak sehat dan makanan yang berlemak (Kumalaningsih 2007). Selain itu pada kondisi stres dapat meningkatkan jumlah peroksisom pada jaringan seperti pada ginjal kera Jepang, yang mengakibatkan peningkatan produksi radikal bebas didalam tubuhnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kandungan antioksidan endogen seperti superoksida dismutase (Wresdiyati & Makita 1995).

Menurut Shahidi (1997) dan Hariyatmi (2004) pada kondisi stres imbangan normal antara produksi radikal bebas (senyawa oksigen reaktif) dengan kemampuan pertukaran antioksidan mengalami gangguan sehingga menggoyahkan sebuah rantai reduksi oksidasi normal. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan oksidatif jaringan. Keadaan ini diduga sebagai salah

satu faktor pendorong terjadinya beberapa penyakit sistemik seperti katarak, arteriosklerosis atau yang dikenal dengan jantung koroner, kerusakan hati, diabetes, kanker dan penuaan dini. Kerusakan jaringan tubuh juga tergantung pada beberapa faktor, antara lain target molekuler, tingkat stres yang terjadi, mekanisme yang terlibat, serta waktu dan sifat alami dari sistem yang diserang. Menurut Kumalaningsih (2007) bahwa penyakit jantung koroner disebabkan karena molekul besar lemak yang disebut LDL teroksidasi oleh radikal bebas mengendap di pembuluh darah jantung. Hal ini akan menyebabkan aliran darah terganggu sehingga sebagian sel-sel jantung tidak cukup makanan dan mati. Katarak disebabkan karena kerusakan protein pada lensa mata akibat elektronnya diambil oleh radikal bebas sehingga protein yang terdapat pada sel-sel jaringan menjadi rusak. Kanker terjadi karena adanya serangan radikal bebas pada DNA dan RNA dalam sel sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel yang abnormal yang menyebabkan kerusakan jaringan dan penuaan dini. Hal tersebut akan berakibat berkurangnya elastisitas jaringan kolagen dan otot sehingga kulit menjadi keriput dan timbul bintik-bintik pigmen kecoklatan. Radikal bebas tersebut dapat merusak komponen membran sel yang berupa fosfolipid, kolesterol dan protein. Fosfolipid dan kolesterol, mengandung asam lemak tak jenuh ganda (linoleat, linolenat dan arakhidonat) yang sangat peka terhadap serangan radikal bebas terutama radikal hidroksil. Radikal hidroksil ini dapat menimbulkan reaksi berantai yang dikenal dengan peroksidasi lemak (Suryohudoyo 1995; Kartikawati 1999). Akibat akhir dari reaksi ini adalah terputusnya rantai asam lemak menjadi senyawa yang bersifat toksik terhadap sel dan jaringan seperti aldehid. Selain itu dapat pula terjadi ikatan silang antara dua rantai asam lemak dari rantai peptida sehingga mengakibatkan rusaknya membran sel dan muncul penyakit-penyakit degeneratif (Halliwell 1992).

Antioksidan

Radikal bebas merupakan produk normal dari proses metabolisme. Selama makanan dioksidasi untuk menghasilkan energi, sejumlah radikal bebas juga terbentuk dan efeknya dinetralisir oleh antioksidan yang diproduksi oleh tubuh (endogen) dalam jumlah yang berimbang (Hariyatmi 2004).

Tubuh manusia atau pun hewan dalam keadaan normal mempunyai sistem antioksidan yang dapat menangkal aksi radikal bebas, yaitu sistem proses enzimatis dan nonenzimatis. Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi elektron. Dalam pengertian klasik, istilah antioksidan menunjukkan senyawa yang memiliki berat molekul rendah yang dapat menginaktivasi reaksi rantai dari peroksidasi lipid dengan mencegah terbentuknya radikal peroksida. Dalam arti biologi dan kedokteran, istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang luas, meliputi enzim yang dapat mendetoksifikasi senyawa-senyawa oksigen reaktif (Kartikawati 1999).

Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal bebas tanpa mengganggu dan memutuskan reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan dapat menetralisir atau menghancurkan radikal bebas dengan cara berinteraksi langsung dengan oksidan atau radikal bebas, mencegah pembentukan jenis oksigen reaktif, mengubah oksigen reaktif menjadi kurang toksik dan memperbaiki kerusakan yang timbul. Antioksidan bekerja sebagai sebuah sistem untuk menghentikan kerusakan akibat radikal bebas. Oleh karena itu, para ahli nutrisi menyarankan agar kita sering mengkonsumsi produk yang mengandung banyak variasi antioksidan, kombinasi vitamin, mineral, dan zat berkhasiat lainnya (Sizer & Whitney 2000).

Berdasarkan fungsinya antioksidan dapat dibedakan menjadi: 1) Antioksidan primer yaitu antioksidan yang berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru, dengan merubah radikal bebas menjadi molekul yang stabil sebelum bereaksi misalnya enzim superoksida dismutase; 2) Antioksidan sekunder yaitu senyawa yang berfungsi menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar misalnya vitamin E, C dan β-karoten; 3) Antioksidan tersier yaitu senyawa yang memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas misalnya enzim metionin sulfoksidan reduktase; 4) oxygen scavanger yaitu senyawa yang mengikat oksigen sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi misalnya vitamin C dan 5) chelators/sequestranst yaitu

senyawa pengikat logam yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi misalnya asam sitrat dan asam amino (Kumalaningsih 2007).

Berdasarkan penghasil/penyedianya, maka antioksidan dapat dibagi menjadi tiga janis yaitu :

1. Antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita sendiri yang disebut juga antioksidan endogen yang berupa enzim antara lain; superoksida dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH Px ) dan katalase.

2. Antioksidan alami yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan seperti tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid dan senyawa fenolik, dan

3. Antioksidan sintetik yang dibuat dari bahan-bahan kimia seperti butylated hroayanisole (BHA), butil hidroksi toluen (BHT), tert butil hidroksi quinon (TBHQ), dan propil galat (PG) (Kumalaningsih 2007).

Secara umum mekanisme kerja dari antioksidan adalah menghambat oksidasi lemak. Menurut (Kumalaningsih 2007) bahwa oksidasi lemak terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap inisiasi, dimulai dengan pembentukan radikal asam lemak yaitu suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat hilangnya satu atom hydrogen, dengan reaksi sebagai berikut :

ROOH + logam (n)+ ROO˙ + logam (n)+ + H+

X˙ + RH R˙ + XH

Selanjutnya tahap propagasi yaitu radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksil dengan reaksi sebagai berikut:

R˙ + O2 ROO˙

ROO˙ + RH ROOH + R˙

dan tahap terminasi yaitu radikal peroksil yang telah terbentuk kemudian menyerang asam lemak sehingga menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru, dengan reaksi sebagai berikut:

ROO˙ + R˙ ROO R˙ + R˙ RR

Prekursor molekul untuk memulai proses ini umumnya berupa produk hidroperoksida (ROOH), maka oksidasi lemak merupakan rangkaian reaksi bercabang dengan berbagai efek yang memiliki potensi untuk merusak.

Antioksidan bereaksi dengan radikal bebas melalui berbagai cara yaitu: 1)

Pembersihan senyawa oksigen reaktif atau penurunan konsentrasinya secara lokal (eliminating oxygen); 2) Pembersihan ion logam katalitik (immobilizing catalysts or metal ions); 3) Pembersih radikal bebas yang berfungsi sebagai inisiator seperti hidroksil (OH˙); 4) Peroksil (ROO˙) dan alkoksil (RO˙) (terminating chain reaction); 4) Pemutus rantai dari rangkaian reaksi yang diinisiasi oleh radikal bebas dan peredam reaksi serta pembersih single oksigen (inhibiting radical-generating enzymes) (Gutteridge 1995; Kartikawati 1999).

Pencegahan pembentukan radikal bebas yang reaktif dapat dilakukan antara lain dengan pemunahan zat awalnya yang berupa peroksida ataupun hasil metabolisme oksigen oleh enzim superoksida dismutase,nkatalase dan glutation peroksidase. Enzim ini dalam mengendalikan tahap awal radikal bebas yang terbentuk memerlukan bantuan meniral Mn, Cu, Zn dan Se. Pemunahan dapat pula melalui zat gizi yang berperan sebagai antioksidan. Zat gizi tersebut telah banyak diteliti diantaranya adalah vitamin E, A (β-karoten) dan vitamin C (Berry 1992). Pemunahan radikal bebas hanya dapat dilakukan bila tepat waktu, tepat tempat dan tepat dosis (Kartikawati 1999).

Vitamin C

Istilah vitamin C pertama kali ditemukan, ketika orang mulai meneliti ilmu gizi pada 250 tahun yang lalu, disaat para dokter berusaha untuk menyembuhkan penyakit scurvy pada beberapa kelompok pelaut Inggris, mereka diberi beberapa bahan/zat yang berbeda-beda yaitu cuka, air laut, belerang dan jeruk atau lemon. Mereka yang diberi jeruk dapat sembuh dalam waktu yang singkat. Kemudian informasi ini digunakan oleh angkatan laut Inggris dan menganjurkan prajuritnya

mengkonsumsi jeruk setiap hari. Kemudian diberi nama vitamin asam askorbut yang artinya tanpa sariawan (Sizer & Whitney 2000).

Vitamin C atau L-asam ascorbut merupakan antioksidan larut air dan menjadi bagian dari pertahanan tubuh pertama terhadap oksigan reaktif dalam plasma dan sel. Vitamin C ini memiliki formula (C6 H 8O6 ) dengan berat molekul (BM) sebesar 176.13. Dalam keadaan murni berbentuk kristal putih, mudah larut air, mudah teroksidasi dan secara reversibel membentuk asam dehidro-L-asam askorbut yang kehilangan dua atom hidrogen (Zakaria et al. 1996).

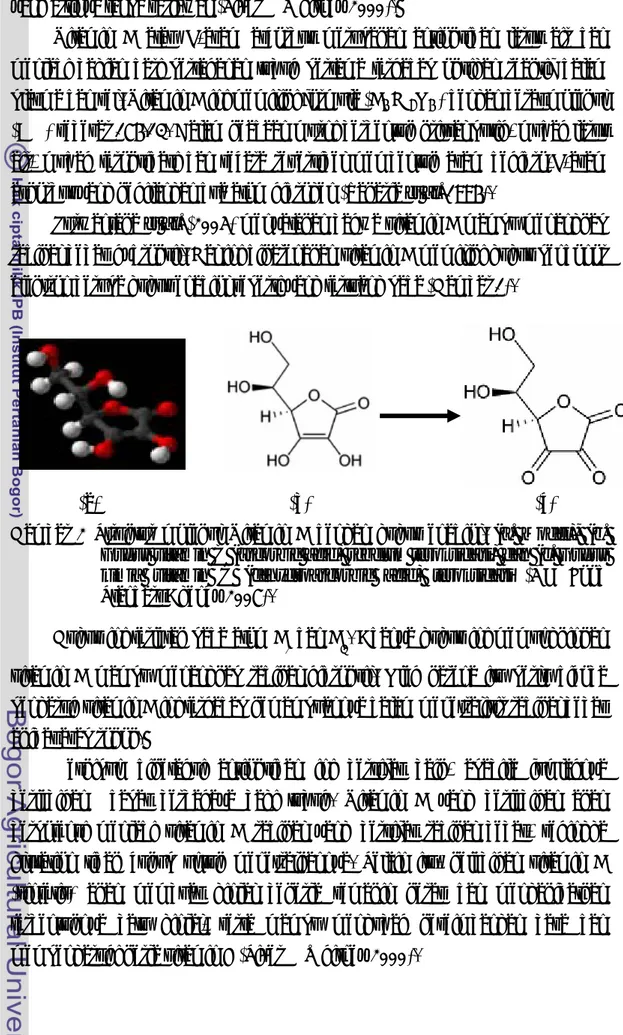

Purwantaka et al. (2005) menyatakan bahwa vitamin C mampu menangkap radikal bebas hydroksil. Hal ini dikarenakan vitamin C memiliki gugus pendonor elektron berupa gugus enadiol seperti yang tertuang pada (Gambar 1).

(a) (b) (c)

Gambar 2 Struktur molekul Vitamin C dengan gugus enadiol. (a. Model), (b. Gugus vitamin C (ascorbic acid) sebelum teroksidasi) dan (c. Gugus kimia vitamin C (dehydroascorbic acid) teroksidasi (UK Food Standart Agency 2007).

Gugus ini terletak pada atom C

2 dan C3. Adanya gugus ini memungkinkan vitamin C mampu menangkap radikal hidroksil. Oleh karena itu perlu dicoba pengaruh vitamin C ini terhadap kemampuannya dalam menetralisir radikal bebas akibat asap rokok.

Meskipun diketahui antioksidan ini bersifat baik, apabila jumlahnya berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh. Vitamin C yang berlebihan akan berpotensi menjadi vitamin C radikal yang bersifat radikal bebas, sehingga glutation tidak cukup untuk menetralkannya. Selain itu, kelebihan vitamin C (sintetis) akan membuat ginjal bekerja semakin keras dan mengakibatkan terbentuknya batu ginjal, serta mampu mengubah keseimbangan basa dan mempengaruhi kerja vitamin E (Sizer & Whitney 2000).

Vitamin C merupakan laktosa dengan enam rantai karbon yang disintesis dari glukosa di dalam hati oleh sebagian mamalia selain manusia, karena manusia tidak memiliki enzym gulonolactone oxidase yang penting untuk sintesis asam ascorbut. Vitamin C mampu memberikan elektron dan mereduksi agen karena bentuk fisiologi dan biokimianya. Vitamin C menyumbangkan dua elektronnya dari rantai ganda antara dua dan tiga molekul karbon dari enam molekul karbon (Padayatty et al. 2003). Dijelaskan pula bahwa, vitamin C disebut sebagai antioksidan karena dengan elektron yang didonorkan itu dapat mencegah terbentuknya senyawa lain dari proses oksidasi dengan melepaskan satu rantai karbon. Namun, Setelah memberikan elektron pada radikal bebas, vitamin C akan teroksidasi menjadi semidehydroascorbut acid atau radikal ascorbyl yang relatif stabil. Sifat inilah yang mungkin menjadikannya sebagai antioksidan atau dengan kata lain bahwa ascorbic acid dapat bereaksi dengan radikal bebas, reaksi tersebut dapat mereduksi radikal bebas yang reaktif menjadi tidak reaktif. Radikal bebas yang mengalami reduksi dari yang reaktif menjadi tidak reaktif disebut scavenger atau squencsing. Oleh karena itu ascorbic acid, baik untuk radikal bebas scavenger karena sifat kimianya.

Radikal ascorbyl tidak dapat bertahan lama dengan elektron tunggalnya. Dengan kehilangan dua elektronnya radikal ascorbyl akan berubah menjadi bentuk dehydroascorbut acid yang berbeda secara struktural tapi bentuk yang dominan secara in-vivo, belum diketahui, seperti yang terlihat pada (Gambar 2c). Vitamin C dalam bentuk radikal ascorbyl dan dehydroascorbic acid bertindak sebagai penetral dari berbagai jenis oksidan dalam sistem biologis termasuk oksigen, superoksida, radikal hydroksil, hypochlorous, reaktif nitrogen species, logam besi dan tembaga (Tolbert 1982; Padayatty et al. 2003).

Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan, dan juga memiliki fungsi lain yaitu menjaga dan memacu kesehatan pembuluh-pembuluh kapiler, kesehatan gigi dan gusi, membantu penyerapan zat besi dan dapat menghambat produksi natrosamin, satu zat pemicu kanker. Vitamin C mampu pula membuat jaringan penghubung tetap normal dan membantu penyembuhan luka serta meningkatkan respon imun (William 2004). Vitamin C juga diperlukan untuk melindungi molekul-molekul dalam tubuh seperti protein, lipid, karbohidrat dan asam nukleat

(DNA dan RNA) (Carr & Frei 1999). Selain itu juga vitamin C dapat berperan penting dalam produksi tiroksin yang merangsang laju metabolisme basal dan temperatur tubuh (Sizer & Whitney 2000).

Menurut hasil penelitian Simon et al. (2003) individu dengan rendah vitamin C dalam darah akan mudah terinfeksi bakteri Heliobacter pylori yaitu bakteri yang menyebabkan tukak lambung dan meningkatkan resiko kanker usus. Kebutuhan individu akan vitamin C sangat bervariasi tergantung pada usia dari individu tersebut (Tabel 1). Tetapi kebutuhan akan vitamin C akan berubah bila kondisi individu berubah akibat penyakit, misalnya penderita scurvy membutuhkan 10 mg/hari, common cold (selesma) membutuhkan 250 mg/hari sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok terutama yang berhubungan dengan cairan darah membutuhkan lebih dari 400 mg/hari (Gokce et al. 1999). Tabel 1 Kebutuhan vitamin C menurut usia berdasarkan RDA (Recommended

Dietary Allowance ) (Food and Nutrition Board 2000)

Usia Kebutuhan vit.C mg/hari

0-6 bulan 40 (AI)

7-12 bulan 50 (AI)

1-3 tahun 15 mg/hari

4-8 tahun 25 mg/hari

9-13 tahun 45 mg/hari

14-18 dan orang dewasa 75-90 mg/hari

Vitamin C dapat diperoleh dalam bentuk pil dan juga diperoleh secara alami dari makanan berupa buah dan sayuran. Vitamin C dalam bentuk pil sudah mengalami tiga generasi yaitu generasi pertama asam ascorbat, generasi kedua adalah vitamin C penyangga dan generasi ketiga adalah ester C generasi penyempurnaan dari generasi sebelumnya (Kumalaningsih 2007). Selain itu vitamin C juga banyak terdapat pada buah-buahan, salah satunya adalah mangga. Setiap 100 gr bagian mangga masak yang dapat dimakan memasok vitamin C sebanyak 41 mg. Mangga muda bahkan mengandung hingga 65 mg. Berarti, dengan mengkonsumsi mangga ranum 150 gram atau mangga golek 200 gr (1/2

buah ukuran kecil), kecukupan vitamin C yang dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan dewasa per hari (masing-masing 60 mg) dapat terpenuhi. Secara teori dikatakan bahwa vitamin C berpengaruh negatif bila pemakaian lebih dari 100 mg per hari (2-3 gr per hari) dapat mengakibatkan batu ginjal, mengubah keseimbangan basa dan mengurangi kerja vitamin E. Mekanisme penyerapan vitamin C yang diteliti pada hewan percobaan seperti mencit, hamster dan tikus membutuhkan suatu sistem transport aktif. Vitamin C siap diabsorbsi jika jumlah yang masuk kecil, namun jika jumlah yang masuk berlebihan maka penyerapan lewat usus menjadi terbatas.

Hematologi

Sistem sirkulasi merupakan sistem transport yang mengantarkan oksigen dan berbagai zat yang diabsorbsi dari traktus gastrointestinal menuju ke jaringan serta mengembalikan karbon dioksida ke paru dan hasil metabolisme lain menuju ginjal. Sistem ini juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan mendistribusi hormon serta berbagai zat lain yang mengatur fungsi sel. Unsur seluler dari darah terdiri dari butir darah merah, butir darah putih dan trombosit yang tersuspensi di dalam plasma. Pada tikus mengandung 7.2-9.6 x 106/mm3 butir darah merah, 5-13 x 103/mm3 butir darah putih dan 15-18 g % hemoglobin (Purwanti 2005).

a. Butir darah merah (BDM)

Butir darah merah merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya. Butir darah merah mempunyai fungsi utama adalah untuk mentranspor hemoglobin selanjutnya membawa oksigen ke dalam sirkulasi. Sel ini berbentuk lempengan bikonkaf dan dibentuk di sumsum tulang. Pada mamalia, sel ini kehilangan intinya sebelum memasuki peredaran darah. Pada keadaan yang menyebabkan jumlah oksigen yang ditranspor ke jaringan berkurang biasanya meningkatkan kecepatan pembentukan sel darah merah (Guyton 1996). Produksi butir darah merah dikontrol oleh mekanisme umpan balik negatifyang sensitif terhadap jumlah oksigen yang mencapai jaringan melalui darah.

b. Butir darah putih (BDP)

Tubuh mempunyai sistem pertahanan untuk melawan berbagai agen toksik dan infeksi yang dikenal dengan butir darah putih (leukosit). Butir darah putih yang terdapat dalam darah, meliputi neutrofil, limfosit (dalam jumlah besar) eosinofil, basofil dan monosit (dalam jumlah kecil). Proses pertahanan tersebut dilakukan dengan cara menghancurkan agen penyerang dengan proses fagositosis (neutrofil) dan membentuk antibodi (limfosit). Proses fagositosis dapat terjadi apabila: a) permukaan partikel kasar, memungkinkan peningkatan fagositosis; b) sebagian besar zat alamiah tubuh mempunyai muatan permukaan elektronegatif dan oleh karena itu menolak fagosit yang juga mempunyai muatan permukaan elektronegatif. Sebaliknya jaringan yang mati dan partikel-partikel asing mempunyai muatan elektropositif sehingga merupakan bahan untuk fagosit; c) tubuh mempunyai cara khusus untuk mengenali benda asing tertentu (fungsi sistem imun). Dalam keadaan terpapar rokok, jumlah butir darah putih mengalami peningkatan untuk mengfagosit benda asing, namun bila jumlahnya tidak terkontrol maka akan mengfagosit sel-sel yang sehat.

c. Hemoglobin (Hb)

Pigmen merah yang membawa oksigen dalam sel darah merah hewan vertebrata adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu molekul yang berbentuk bulat yang terdiri empat sub unit. Setiap sub unit mengandung satu bagian heme yang berkonjugasi dengan suatu polipeptida. Heme adalah suatu derivat porfirin yang mengancung besi. Polipeptida itu secara kolektif sebagai bagian globin dari molekul hemoglobin (Guyton 1996).

Hemoglobin bertugas mengikat oksigen untuk membentuk oksihemoglobin, yang kemudian beredar dalam tubuh untuk mencukupi keperluan oksigen tubuh. Pengikatan hemoglobin terhadap oksigen dapat dipengaruhi oleh PH, suhu, konsentrasi fosfogliserat dalam sel darah merah dan H+. Dalam hal ini H+ akan berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin tanpa Oksigen (hemoglobin terdeoksi), sehingga menurunkan afinitas hemoglobin terhadap O2 dengan menggeser posisi empat rantai peptida. Apabila darah terpajan

pada aneka macam obat dan agen-agen pengoksidasi lain, baik in vitro atau in vivo maka besi ferro (Fe2+) dalam molekul tersebut dikonversi menjadi besi ferri (Fe3+) membentuk methemoglobin. Methemoglobin berwarna tua dan kalau jumlahnya besar dalam sirkulasi, methemoglobin menyebabkan perubahan warna kehitaman pada kulit. Karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin membentuk karbon monoksihemoglobin. Afinitas hemoglobin untuk O2 jauh lebih rendah dari pada afinitasnya dengan CO2 sehingga dapat menurunkan kapasitas darah sebagai pengangkut O2. Dengan pemberian vitamin C dapat membantu pelepasan Fe2+ dari ferritin (Fe3+) (Ganong 2001).

d. Hematokrit (PCV)

Hematokrit adalah persentase darah berupa sel. Tahanan aliran darah tidak hanya ditentukan oleh radius pembuluh darah tapi juga oleh viskositas darah. Pada pembuluh darah besar, peningkatan hematokrit menyebabkan peningkatan yang cukup besar dari viskositas. Akan tetapi pembuluh darah yang kecil seperti arteriol, kapiler dan venula, viskositas berubah lebih sedikit per unit perubahan dalam hematokrit dibandingkan dengan pembuluh darah besar. Viskositas juga dipengaruhi oleh komposisi plasma dan daya tahan sel terhadap deformasi (Ganong 2001). Makin besar persentase sel dalam darah, maka makin besar hematokritnya sehingga makin banyak pergeseran diantara lapisan-lapisan darah dan pergeseran inilah yang menentukan viskositas. Peningkatan viskositas dapat mengakibatkan aliran darah melalui pembuluh sangat lambat.