Hal i

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karuniaNya sehingga terselesaikannya penyusunan Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi Tahun 2012.

Penyusunan Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas pokok dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Perundangan lainnya. Khususnya dalam pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan dan perngkoordinasian perencanaan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Penyusunan Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, dan Satuan kerja pemerintah daerah lainnya. Melalui buku ini diharapkan dapat tergambar kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi secara timeseries sehingga dapat menjadi suatu referensi praktis untuk pengambil kebijakan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam buku ini. Kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk mendukung komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Bekasi, Desember 2012 Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi

Drs. H. MP. Jamary Tarigan NIP. 19601001 199103 1 006

Hal ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Daftar Tabel ... vi

Daftar Grafik ... vii

BAB 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ... 3

1.3 Sasaran ... 3

1.4 Ruang Lingkup ... 4

1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan ... 4

1.4.2 Ruang Lingkup Materi... 5

1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah ... 7

1.4.4 Ruang Lingkup Waktu... 9

1.5 Keluaran/Output Pekerjaan ... 9

1.6 Sistematika Laporan ... 9

BAB 2 Tinjauan Konseptual 2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi ... 11

2.1.1 Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi Wilayah... 11

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi versus Pembangunan Ekonomi ... 14

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah ... 21

2.2 Konsep Hubungan Investasi ... 24

2.3 Konsep Inflasi ... 26

2.4 Konsep Kinerja Penganggaran Pemerintah Daerah (Indikator Sektor Pemerintah) ... 26

2.4.1 Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDRB ... 27

2.4.2 Hubungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ... 32

2.4.3 Rasio Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung ... 36

2.4.4 Proporsi Pengeluaran terhadap PDRB... 37

2.4.5 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ... 37

Hal iii

2.5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk ... 38

2.5.2 Tingkat Kelahiran ... 39

2.5.3 Tingkat Kematian ... 40

2.5.4 Migrasi Masuk – Keluar ... 40

2.6 Konsep Ketenagakerjaan ... 42

2.7 Konsep Distribusi Pendapatan ... 43

2.8 Kesehatan ... 47

2.8.1 Angka Kematian Bayi ... 47

2.8.2 Angka Harapan Hidup ... 47

2.9 Pendidikan ... 48

2.9.1 Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ... 48

2.9.2 Angka Melek Huruf ... 49

2.9.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ... 49

2.9.4 Angka Partisipasi Murni (APM) ... 50

2.9.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) ... 51

BAB 3 Metodologi 3.1 Pendekatan Pelaksanaan ... 53

3.2 Metode Pengumpulan Data ... 53

3.3. Metode Analisis Data ... 53

3.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ... 54

3.3.2 Hubungan Investasi ... 54 3.3.3 Inflasi ... 54 3.3.4 Sektor Pemerintah ... 55 3.3.5 Demografi ... 55 3.3.6 Ketenagakerjaan ... 56 3.3.7 Distribusi Pendapatan ... 56 3.3.8 Kesehatan ... 56 3.3.9 Pendidikan ... 57 3.4 Pengolahan Data ... 58 3.4.1 PDRB Per Kapita ... 58 3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi ... 59 3.4.3 Hubungan Investasi ... 60

Hal iv

3.4.5 Sektor Pemerintahan ... 65

3.4.5.1 Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDRB ... 65

3.4.5.2 Rasio Pajak terhadap Basis Pajak ... 65

3.4.5.3 Rasio Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung ... 65

3.4.5.4 Proporsi Pengeluaran terhadap PDRB ... 66

3.4.5.5 Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) ... 67

3.4.5.6 Komposisi Pengeluaran Rutin (Belanja Langsung) ... 68

3.4.6 Demografi dan Ketenagakerjaan ... 69

3.4.7 Distribusi Pendapatan ... 69

3.4.8 Kesehatan ... 69

3.4.9 Pendidikan ... 70

BAB 4 Analisis Indikator Makro Pembangunan Ekonomi 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ... 72

4.2 Laju Inflasi ... 74

4.3 Hubungan Investasi... 80

4.4 Sektor Pemerintahan ... 84

4.4.1 Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDRB ... 84

4.4.2 Rasio Pajak terhadap Basis Pajak... 86

4.4.3 Rasio Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung ... 88

4.4.4 Proporsi Pengeluaran terhadap PDRB... 89

4.4.5 Proporsi Perbandingan Pengeluaran Rutin dan Pembangunan (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) ... 92

4.4.6 Komposisi Pengeluaran Rutin (Belanja Langsung) ... 93

4.5 Demografi ... 95

4.6 Tenaga Kerja ... 98

4.7 Distribusi Pendapatan ... 107

4.8 Kesehatan ... 111

4.9 Pendidikan ... 112

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan... 122

Hal v Daftar Istilah ... 127 Lampiran ... 130

Tabel 1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 - 2011 (JUTA RUPIAH)

Tabel 1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2011 (JUTA RUPIAH)

Tabel 2.1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2011 (PERSEN)

Tabel 2.2. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2011 (PERSEN)

Hal vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi ... 6

Tabel 3-1 PMA, PMDN dan PDRB Kabupaten Bekasi 2009 – 2011 (dalam juta rupiah) ... 60

Tabel 3-2 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2010 ... 64

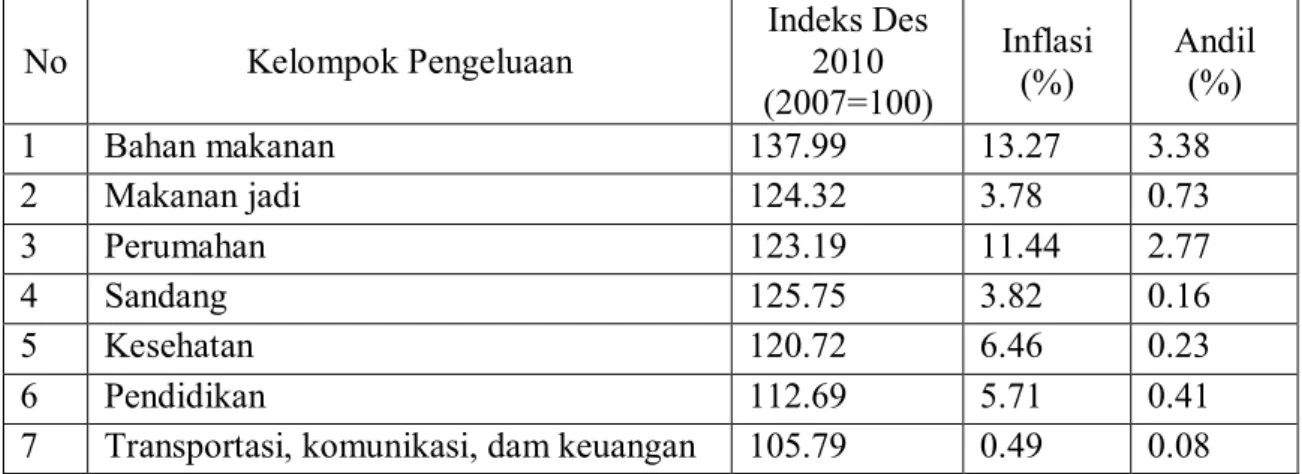

Tabel 3-3 Indeks, Inflasi, dan Andil Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Bekasi Tahun 2010 ... 64

Tabel 3-4 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung ... 66

Tabel 3-5 Perhitungan Rasio Pengeluaran terhadap PDRB (2009-2011) ... 67

Tabel 3-8 Perkembangan Sektor Kesehatan di Kabupaten Bekasi (2009-2011)... 70

Tabel 3-9 Perkembangan Pendidikan Kabupaten Bekasi (2009-2010) ... 71

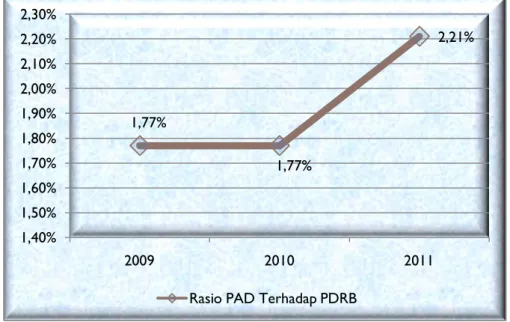

Tabel 4-1 Matriks Perbandingan (Rasio) antara PAD dan PDRB Kabupaten Bekasi 2009 – 2011 ... 85

Tabel 4-4 Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama ... 100

Tabel 4-5 Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ... 105

Tabel 4-6 Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Barat ... 107

Tabel 4-7 Rasio Gini dan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat (2010) ... 109

Tabel 4-8 Perkembangan Sektor Kesehatan di Kabupaten Bekasi (2009-2011)... 111

Tabel 4-9 Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total Balanja APBD Kabupaten Bekasi (2009-2011) ... 114

Hal vii

DAFTAR GRAFIK

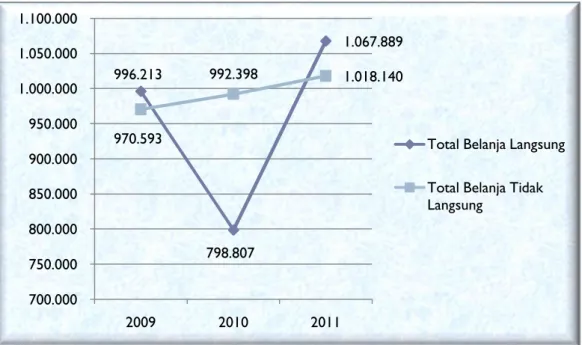

Grafik 3-1 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten

Bekasi 2009 - 2011 ... 67

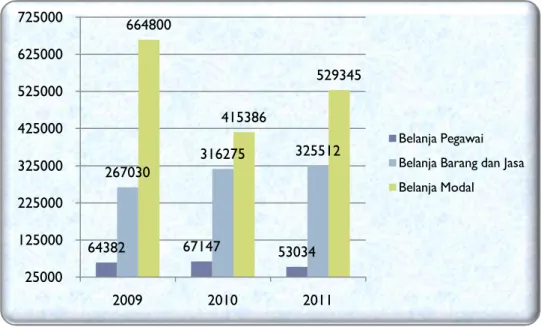

Grafik 3-2 Komposisi Belanja Langsung Kabupaten Bekasi 2009 - 2011 ... 68

Grafik 4-3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi Tahun 2009 - 2011 ... 73

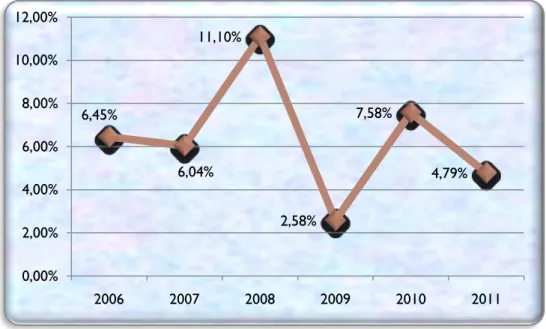

Grafik 4-4 Laju Inflasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2006-2011 ... 75

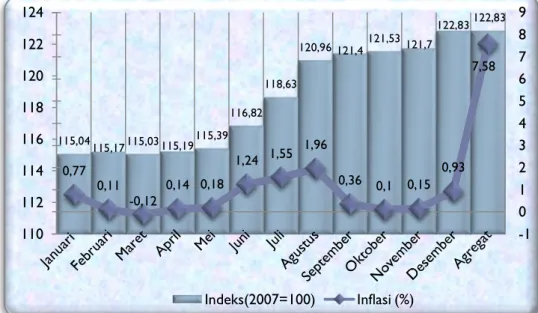

Grafik 4-5 Indeks Harga Konsumen & Inflasi Bulanan di Kabupaten Bekasi (2010) ... 77

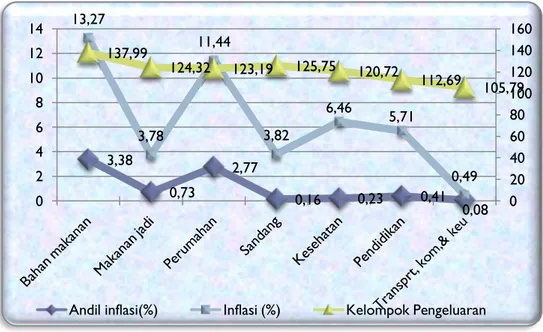

Grafik 4-6 IHK Kelompok Pengeluaran, Inflasinya, & Kontribusi Terhadap Inflasi Kabupaten Bekasi 2010 ... 79

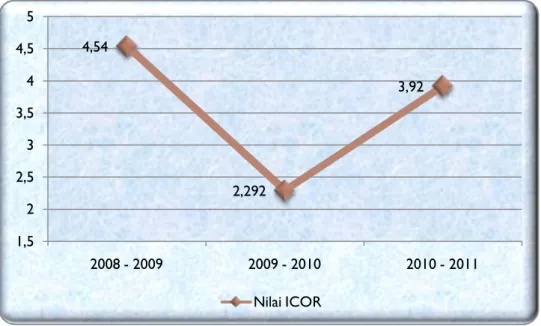

Grafik 4-7 Nilai ICOR Kabupaten Bekasi 2008 - 2011 ... 81

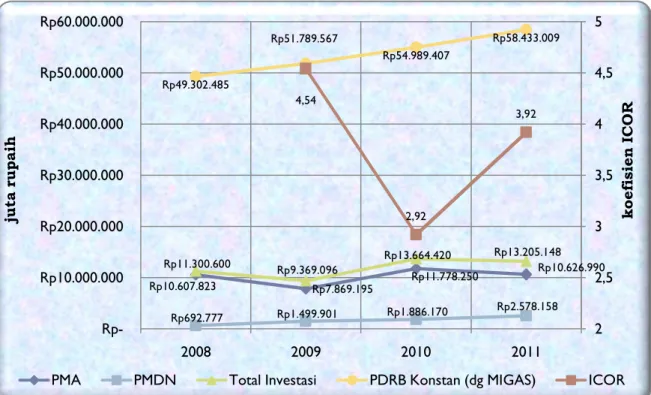

Grafik 4-8 Perbandingan Nilai Koefisien ICOR, PDRB, dan Nilai Investasi ... 83

Grafik 4-9 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bekasi 2009-2011 ... 87

Grafik 4-10 Rasio Pajak Terhadap Basis Pajak (PDRB) (dalam persen) ... 88

Grafik 4-11 Pajak Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Bekasi 2009-2011 (milyar rupiah) ... 89

Grafik 4-12 Rasio Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah Terhadap PDRB Kabupaten Bekasi (2009-2011)... 91

Grafik 4-13 Matriks Perbandingan antara Belanja Rutin dan Belanja Modal Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 – 2011 ... 92

Grafik 4-14 Belanja Langsung Kabupaten Bekasi Periode 2009 – 2011 ... 94

Grafik 4-15 Indikator Demografi Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2011 ... 96

Grafik 4-16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi (2009-2011) ... 99

Grafik 4-17 Persentase Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (tahun 2009-2011) ... 101

Grafik 4-18 Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Di Sektor Informal (2009-2011) ... 103

Grafik 4-19 Persentase Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bekasi (2009-2011) ... 105

Grafik 4-20 Peringkat Pendapatan Perkapita Penduduk Dan Rasio Gini Sebelas Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010 ... 110

Grafik 4-21 Anggaran Pendidikan dan Total Belanja APBD Kabupaten Bekasi ... 113

Grafik 4-22 Angka Melek Huruf di Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2011 ... 115

Grafik 4-23 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2011 ... 116

Grafik 4-24 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (%) Pendidikan di Kabupaten Bekasi (2009-2011) ... 118

Hal 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta. Keempatnya merupakan wilayah dengan peranan penting terutama dari segi perekonomiannya. Bukan hanya bagi kawasan regional Jawa Barat, namun juga peranannya dalam konstelasi perekonomian nasional. Peranan penting yang diemban wilayah-wilayah yang berbatasan langsung tersebut tentu saja memberikan peranan turunan yang tidak kalah pentingnya demi mendukung kesatuan fungsi region yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Jawa Barat menyebutkan bahwa:

1. Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari wilayah pengembangan (WP) Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dan masuk sebagai kawasan perkotaan Bodebek yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

2. Kabupaten Bekasi yang termasuk dalam kawasan perkotaan Bodebek dengan peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

Dari fungsi-fungsi yang diarahkan untuk diemban oleh Kabupaten Bekasi seperti yang disebutkan di atas, jelas tersurat bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi akan sangat kental dengan nuansa pembangunan ekonomi dari skala kecil sampai skala besar. Karenanya, sangat penting untuk dapat mengetahui kondisi eksisting perekonomian wilayah secara menyeluruh untuk kemudian dapat memperkirakan kondisi perekonomian wilayah di masa yang akan datang, agar

Hal 2 dapat menyusun kebijakan-kebijakan lalu menurunkannya sampai kepada program-program dan kegiatan-kegiatan yang relevan dan tepat.

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada salah satu syarat yang diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan pembangunan. Syarat tersebut dimulai dari mantapnya pemahaman pemerintah setempat terkait makna indikator-indikator dan variabel-variabel pembangunan serta pengertian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedua kebijakan tersebut harus saling melengkapi untuk berjalan ke arah yang sama. Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan akan mengakibatkan semakin terarahnya penyelenggaraan pembangunan (termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan semakin tingginya respon masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dengan berupaya berkontribusi mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah setempat sebagai pengambil keputusan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai pijakan awal dirasa perlu disusun sebuah dokumen yang berisikan seluruh informasi penting mengenai indikator-indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan ke dalam sebuah buku. Indikator ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi. Penyusunan indikator ini terdiri dari data histori pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi di masa lalu.

Indikator Makro Ekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makro ekonomi sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Walaupun dalam kesempatan ini penekanan pemanfaatan indikator ini bukan pada prediksi tetapi deskripsi terhadap kondisi Kabupaten Bekasi saat ini.

Hal 3 Pemanfaatan lainnya adalah untuk mengetahui arah pembangunan di Kabupaten Bekasi. Arah pembangunan ini dapat terlihat dari hasil analisis terhadap indikator-indikator yang ada. Harapan akhirnya apabila indikator ini digunakan sebagai dasar kebijakan akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi ini adalah untuk menyediakan data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi yang terukur berdasarkan indikator -indikator makro pembangunan ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi adalah untuk mendeskripsikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi.

1.3 Sasaran

Agar tujuan penyusunan buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi dapat tercapai dan tercipta suatu gambaran komprehensif, maka beberapa sasaran yang perlu diwujudkan adalah:

1. Terpilih dan terdefinisikannya indikator-indikator makro pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi;

2. Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan guna memenuhi indikator-indikator makro pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi yang telah dipilih;

Hal 4 3. Terisinya seluruh indikator - indikator makro pembangunan ekonomi

Kabupaten Bekasi;

4. Terepresentasikannya makna indikator-indikator makro pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi;

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan, melingkupi kegiatan:

a) Pengayaan materi terkait teori-teori pembangunan ekonomi dan gambaran umum kondisi perekonomian Kabupaten Bekasi;

b) Pemantapan metode dan pendekatan pengerjaan;

c) Perencanaan teknis pengerjaan;

d) Pengorganisasian kelompok kerja; dan

e) Penyusunan daftar kebutuhan data dan informasi.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, melingkupi kegiatan pengumpulan data dan informasi yang hampir seluruhnya bersifat sekunder yang bisa diperoleh dari instansi terkait maupun dari literatur umum lainnya.

3. Tahap Analisis Data dan Informasi, melingkupi kegiatan:

Hal 5 b) Penghitungan indikator - indikator makro pembangunan ekonomi

Kabupaten Bekasi menggunakan data dan informasi yang diperoleh (tertentu);

c) Merepresentasi makna indikator- indikator makro pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi; dan

4. Tahap Penyempurnaan, melingkupi kegiatan:

a) Kompilasi materi;

b) Finalisasi buku (layouting , editing , dan binding); dan

c) Pemaparan dan pembahasan buku.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Materi dalam buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi ini merupakan indikator, beserta data, informasi dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berikut adalah tabel yang berisi indikator yang dimaksud.

Hal 6

Tabel 1-1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi

No Indikator

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2 Laju Inflasi

3 Hubungan Investasi

4 Pemerintahan

Penerimaan : PDRB Pajak : Basis Pajak

Pajak Langsung : Pajak Tidak Langsung Proporsi Pengeluaran terhadap PDRB Belanja langsung : Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung (Belanja pegawai non PNS : Barang dan Jasa : Modal)

5 Demografi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Migrasi Masuk

6 Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Tersembunyi 7 Distribusi Pendapatan Rasio Gini

8 Kesehatan Angka Kematian Bayi Angka Harapan Hidup (AHH) 9 Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12

Usia 13-15 Usia 16-18

Angka Partisipasi Murni (APM) SD

SMP SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

SMP SMA

Hal 7

1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi wilayah dalam kegiatan ini adalah sesuai dengan batas administrasi Kabupaten Bekasi seluas 127.388 ha yang terbagi kedalam 23 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 182 Desa dengan batas-batas:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi Timur : Kabupaten Karawang

Berikut sebagai gambaran, Peta Kabupaten Bekasi dengan 23 Kecamatannya diperlihatkan pada gambar 1-1 di bawah ini.

Hal 8

Sumber: http://sp3datinkes.blogspot.com

Hal 9

1.4.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa konsultasi dalam pembuatan Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi ini adalah dua bulan.

1.5 Keluaran/Output Pekerjaan

Keluaran/Output pekerjaan ini adalah tersusunnya Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi yang berisikan:

1. Kumpulan data dan informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi eksisting Kabupaten Bekasi;

2. Penetapan indikator-indikator makro pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi.

1.6 Sistematika Laporan

BAB 1 Pendahuluan

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, fungsi, manfaat, dan ruang lingkup pekerjaan serta sistematika laporan pendahuluan.

BAB 2 Tinjauan Konseptual

Berisi teori-teori dan materi-materi yang berkaitan dengan pekerjaan penyusunan Buku Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi.

Hal 10

Bab 3 Metodologi Pekerjaan

Berisi metodologi dan pendekatan yang akan digunakan pada pekerjaan ini.

Bab 4 Analisis dan Interpretasi

Berisi analisis indikator-indikator makro ekonomi di Kabupaten Bekasi dari data yang diperoleh secara time series.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Hal 11

BAB 2 TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ini pada muaranya adalah untuk memperoleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Dengan didasari oleh data mengenai PDRB dan Indeks Harga Konsumen (IHK) disusun perhitungan untuk memperoleh LPE. Untuk memperoleh laju pertumbuhan ekonomi, indikator LPE bersandar pada standar yang digunakan oleh BPS terutama dalam memperoleh data PDRB dan Indeks Harga Konsumen. Hasil LPE juga diperoleh dari data BPS. Dengan kata lain untuk indikator pertumbuhan ekonomi ini menggunakan indikator versi BPS. Sedangkan konsep yang dijabarkan berikut merupakan konsep yang dapat membantu memahami proses untuk memperoleh angka indikator yang dimaksud.

2.1.1 Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau terjadi penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual.

Pada umumnya pembangunan di banyak negara yang sedang berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan

Hal 12 dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi teori pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai dasar dari adanya pembangunan ekonomi.

Pakar yang pertama mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776). Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini dikenal dengan teori ekonomi klasik. Teori ini memandang pentingnya kebebasan yang seluas-luasnya diberikan kepada pelaku ekonomi (pasar). Kebebasan yang diberikan kepada pasar akan mendorong pasar untuk mengalokasikan sumberdayanya secara optimal dengan sendirinya (invisible hand) sehingga akan menciptakan efisiensi dan membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai pada posisi stasioner, yaitu kondisi dimana seluruh sumber daya termanfaatkan. Tugas pemerintah adalah mendorong pihak swasta untuk berperan optimal dalam perekonomian, dan pemerintah tidak perlu langsung terlibat dalam perekonomian.

Teori ini ekonomi klasik ini kemudian dibantah oleh John Maynard Keynes (1936) yang berpendapat bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, (kebijakan mengenai perpajakan dan belanja pemerintah) kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Kedua teori ini berbeda dalam penekanan fungsi dan peran pemerintah dalam perekonomian. Tetapi sepaham dengan pendapat bahwa keterlibatan swasta akan mendorong kemajuan ekonomi.

Terhadap teori ekonomi klasik, Schumpeter berpendapat bahwa kondisi stasioner tidak akan tercapai karena manusia melakukan inovasi. Schumpeter menekankan pada peranan pengusaha sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjelaskan peranan strategis pengusaha sebagai subyek utama dalam proses produksi mulai dari pembaruan ide, pengolahan, pemasaran dan pengaturan organisasi perusahaan dalam rangka mempertinggi efisiensi produksi.

Hal 13 Teori lain adalah Teori Harrod-Domar, dalam Dhani, 2005 teori ini melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku apabila pengeluaran agregat bertambah secara terus-menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan. Sedangkan Teori Neo-Klasik melihat dari sudut yang berbeda dari Teori Harrod-Domar, yaitu melihat pertumbuhan ekonomi dilihat dari segi penawaran. Menurut Teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh perkembangan faktor-faktor produksi:

pertambahan modal dan produktivitas modal marginal,

pertambahan tenaga kerja dan produktivitas kerja marginal dan

perkembangan teknologi.

Selain menganalisis faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi para ahli juga telah banyak melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, yaitu:

pertanian tradisional

kekurangan modal dan tenaga ahli

perkembangan penduduk yang pesat

kesempatan kerja dan pengangguran.

Banyaknya hambatan-hambatan tersebut di negara-negara berkembang membawa pada realita rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang.

Hal 14

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi versus Pembangunan Ekonomi

Dewasa ini, definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah: suatu proses peningkatan output dalam jangka panjang. Proses disini berarti berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam:

pertama, perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi

kelembagaan itu sendiri. Artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak dilakukan hanya “secepat membalik telapak tangan”, akan tetapi dimulai dari proses yang panjang dan lama, seperti yang saat ini dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) satu tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dua puluh tahunan.

Kurun waktu yang panjang menyiratkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita perlu berlangsung terus menerus dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan pembangunan, baru merupakan awal dari proses pembangunan. Tugas yang paling berat adalah menjaga keberlanjutan pembangunan dalam periode yang lebih panjang. Tanpa ada komitmen yang jelas dan indikator yang terukur kita akan sulit untuk mensejajarkan diri dengan negara tersebut.

Ekonomi pembangunan selain mengulas soal alokasi sumber daya yang efisien dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ekonomi pembangunan menitikberatkan pula perhatiannya pada berbagai mekanisme ekonomis, sosial, dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin di negara-negara sedang berkembang. Untuk itu, ekonomi pembangunan juga memberikan perhatian besar

Hal 15 kepada formulasi kebijakan-kebijakan publik yang sebaik-baiknya demi menghadirkan serangkaian transformasi ekonomi, sosial, dan institusional yang sekiranya dapat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, setiap analisis realistis terhadap masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variabel-variabel ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan. Berikut ini disajikan beberapa kelompok indikator pembangunan ekonomi dalam versi yang berbeda:

1. Versi United Nations Research Institute on Social Development (UNRISD) yang dikeluarkan pada tahun 1970:

a. Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian

b. Konsumsi listrik, kilowatt per kapita

c. Konsumsi baja, kilogram per kapita

d. konsumsi energi, ekuivalen dengan kilogram batu bara per kapita

e. Persentase sektor manufaktur dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

f. Perdagangan luar negeri per kapita

g. Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja.

2. Versi yang digunakan World Bank (2003) sebagai dasar klasifikasi negara: pendekatan PDB per kapita.

Hal 16 a. Produk Domestik Bruto (PDB)

b. Neraca pembayaran

c. Nilai tukar Rupiah

d. Laju inflasi

e. Suku Bunga acuan (Bank Indonesia rate)

f. Perbankan

g. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

i. Utang pemerintah

j. Pengangguran terbuka

k. Penduduk di bawah garis kemiskinan

4. Versi Bank Indonesia (indikator ekonomi regional dalam publikasi statistik ekonomi dan keuangan daerah):

a. Simpanan

b. Pinjaman yang diberikan

c. Kredit UMKM

Hal 17 e. Impor non-migas

f. Indeks Harga Konsumen (IHK)

g. Inflasi

5. Versi yang digunakan Biro Riset Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFMUI) dalam kajian Proyeksi Ekonomi Makro 2011-2015: Masukan bagi Pengelola BUMN, diantaranya:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

c. Inflasi IHK

d. Nilai tukar rata-rata

e. Discount rate / BI Rate

Lima versi diatas adalah segelintir dari sekian banyak versi yang dipakai oleh banyak pihak disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan analisis masing-masing. Namun beberapa indikator yang umum digunakan diantaranya adalah:

1. GNP/GDP per Kapita

Yaitu GNP/GDP dibagi dengan jumlah penduduk. GNP/GDP adalah nilai akhir barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu perekonomian (masyarakat) pada suatu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jika GNP/GDP tersebut dibagi dengan jumlah penduduk maka didapatkan GNP/GDP per kapita.

Hal 18 Klasifikasi negara berdasarkan GNP/GDP atau kelompok pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikasi Bank Dunia. Sebagai contoh, Bank Dunia pada tahun 1995 mengklasifikan Negara berdasarkan tingkatan GNP/GDP per kapita sebagai berikut:

a) Negara berpenghasilan rendah, adalah kelompok Negara-negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan US$ 695.

b) Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok negara-negara dengan GNP/GDP per kapita lebih dari US$ 695 namun kurang dari US$ 8.626.

c) Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok Negara-negara dengan GNP/GDP per kapita di atas US$ 8.626.

Kelemahan dari indikator ini adalah tidak memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu Rumah Tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan.

2. Growth (pertumbuhan)

Yaitu perubahan output (GNP/GDP) yang terjadi selama satu kurun waktu tertentu (satu tahun). Bank Dunia pada tahun 1993 memperkenalkan beberapa sebutan menyangkut pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, yaitu:

a) High Performing Asian Economies (HPAEs), yang diidentifikasi karena memiliki ciri umum yang sama, seperti pertumbuhan ekspor yang cepat. Kelompok HPAEs ini dibagi lagi menurut lamanya catatan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pertama, 4 macan Asia, biasanya diidentikkan dengan Hongkong,

Hal 19 Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Negara-negara ini tingkat pertumbuhan ekonominya amat cepat dan mulai mendekati rangking negara berpenghasilan tinggi. Kedua, Newly Industrializing Economies (NIEs), meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kelompok Negara-negara ini memilki rata-rata pertumbuhan GDP riil sebesar 5,5 per sen per tahun.

b) Asia Timur mencakup semua negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik.

c) Asia Selatan mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Srilangka.

d) Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara mencakup Negara-negara berpenghasilan menengah di kawasan Eropa (Bulgaria, Yunani, Hungaria, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, dan bekas Yugoslavia) dan semua Negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, serta Afganistan.

e) Sub-Sahara Afrika meliputi semua Negara di sebelah selatan gurun Sahara termasuk Afrika Selatan.

f) Amerika Latin dan Karibia terdiri atas semua Negara Amerika dan Karibia di sebelah Selatan Amerika Serikat.

3. GDP per Kapita dengan Purchasing Power Parity

Perbandingan antar negara berdasarkan GNP/GDP per kapita seringkali menyesatkan. Hal ini disebabkan adanya pengkonversian penghasilan suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama (US dollar) dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relatif daya beli mata uang yang berlainan sehingga kesalahan sering muncul saat

Hal 20 dilakukan perbandingan kinerja antar negara. Oleh karena itu, Purchasing Power Parity (PPP) dianjurkan sebagai Pemerataan Pendapatan.

4. Perubahan Struktur Ekonomi

Mengukur tingkat kemajuan struktur produksi (pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa). Peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa, yang secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kadang kala mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya.

5. Kesempatan Kerja

Rendahnya sifat kewirausahaan penduduk di negara-negara berkembang, memaksa pemerintah di negara-negara tersebut untuk menyiapkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lainnya.

6. Pengangguran

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang, pada akhirnya menjadi bom waktu sekitar 15 sampai dengan 20 tahun kemudian, pada saat mereka masuk sebagai angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja yang tersedia di negara-negara berkembang, tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja buat mereka sehingga menyebabkan angka pengangguran menjadi tinggi. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan, baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah, diharapkan

Hal 21 angka pengangguran yang relatif tinggi dinegara berkembang akan mengalami penurunan.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006: 19). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999: 15).

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sector-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan

Hal 22 hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor danimpor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

PDRBt .PDRBt-1

PED = x 100 (2.1)

PDRBt-1

Di mana : PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya Keseimbangan pendapatan nasional dirumuskan oleh persamaan:

Y = C + I + G + X .M (2.2)

Pengeluaran atau pembelian pemerintah (G) dibiayai oleh penerimaan pemerintah, yaitu pajak (T) setelah dikurangi transfer (Tr). Penerimaan pajak oleh pemerintah akan mengurangi konsumsi (C), namun pemberian transfer (Tr) akan menambah konsumsi, sehingga konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan, pajak dan transfer, yaitu:

C = C (Y. T + Tr) (2.3)

Dan substitusi persamaan (2.2) ke (2.3) juga akan menghasilkan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu:

Hal 23 Dampak belanja atau pembelian pemerintah (G) dan penerimaan pemerintah (T) serta pemberian transfer (Tr) terhadap pendapatan nasional ditunjukkan melalui proses efek berganda belanja atau pembelian pemerintah dan penerimaan pemerintah, yaitu:

Y = C ( Y ) - C ( T ) + C(Tr) + I + G + X . M sehingga: d C d C dC

d Y = . d Y - . d T + .d Tr + d G (2.5) d Y d Y d Y

Diasumsikan investasi, ekspor, dan impor adalah konstan, karena analisis ditujukan untuk penerimaan, pembayaran transfer dan pengeluaran pemerintah. Dalam konsep ekonomi makro dC/dY disebut Marginal Propensity to Consume (MPC), sehingga: d Y = MPC. d Y - MPC. d T + MPC.d Tr + d G d Y - MPC. d Y = - MPC d T + MPC. d Tr + d G d Y ( 1 . MPC ) = - MPC d T + MPC.d Tr + d G sehingga: - MPC MPC 1 d Y = . d T + . d Tr + d G (2.6) 1 - MPC 1 - MPC 1 – MPC

Di mana 1 - MPC = MPS atau marginal propensity to save.

Dari persamaan (2.6) ditunjukkan bahwa peningkatan penerimaan atau pendapatan pemerintah (T) akan menurunkan pendapatan nasional, akan tetapi sebaliknya peningkatan transfer dan peningkatan belanja atau pembelian pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional. Nilai dari - MPC/MPS

Hal 24 disebut multiplier penerimaan atau pendapatan pemerintahdan 1/MPS disebut multiplier belanja atau pembelian pemerintah.

Analog dengan keseimbangan pendapatan nasional, keseimbangan pendapatan regional daerah atau PDRB dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah daerah dan belanja pemerintah daerah. Pendapatan daerah dibedakan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (PT), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPYS). Sedangkan belanja daerah (BD) adalah alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan daerah yang diyakini langsung mempengaruhi PDRB.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kinerja keuangan daerah digambarkan oleh realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Dari rumusan pendapatan nasional diketahui bahwa peningkatan pendapatan daerah akan menurunkan PDRB, sehingga peningkatan realisasi PAD akan menurunkan PDRB. Sedangkan peningkatan realisasi anggaran belanja daerah akan meningkatkan PDRB. Dengan kata lain, jika realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanjamaka PDRB turun. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan lebih rendah dari realisasi belanja daerah maka PDRB akan naik. Pengaruh tingkat capaian belanja daerah terhadap PDRB adalah positif, di mana realisasi belanja daerah yang makin tinggi teralokasi terhadap 9 (sembilan) sektor ekonomi akan dapat memacu pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi tersebut.

2.2 Konsep Hubungan Investasi

The Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). Perhatikan rumus di kotak bawah, khususnya notasi waktunya. ICOR dihitung dengan data tahun lalu pada harga konstan. Bila kita mempunyai data ICOR dalam rentang waktu yang relatif panjang, maka rata-ratanya dapat digunakan untuk mengestimasi:

Hal 25

kebutuhan total investasi untuk mewujudkan suatu target pertumbuhan tertentu, atau tingkat pertumbuhan output (PDRB) yang akan dihasilkan dari besaran investasi tertentu.

Untuk mengetahui hubungan investasi maka dalam pengolahan data, rumus yang digunakan adalah rumus ICOR yaitu sebagai berikut:

= I − I

(PDRB − PDRB )

Atau untuk perhitungan per sektor atau industri I dapat diubah dengan

= I − I

(OUTPUT − OUTPUT )

Dimana It adalah investasi kasar dalam periode tertentu. Selain itu, kita juga hanya menghitung nilai ICOR pada tahun-tahun yang “normal”. Tahun-tahun krisis harus kita kecualikan dan hanya menghitung ICOR pada periode-periode yang kondisinya relatif sama.

Beberapa catatan yang harus diperhatikan tentang rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Walaupun ada hubungan yang kuat antara investasi dengan output, tetapi pertumbuhan output tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, tetapi juga oleh variabel-variabel lainnya, seperti: pertumbuhan pada produktivitas, utilisasi kapasitas produksi, dan

2. Kaitan antara investasi dengan peningkatan output umumnya tidak bersifat seketika. Ada lagi ‘investasi meningkatkan output’, yang besarnya bervariasi antar waktu maupun antar sektor. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai ICOR yang lebih reliable, pemerintah daerah harus menghitung data ICOR untuk jangka waktu yang yang relatif lama, misalnya 30 (tigapuluh) tahun atau 40 (empat puluh) tahun terakhir.

Hal 26 ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ICOR merupakan konsep yang dinamis. Oleh sebab itu, dalam hal ini akan dihitung berdasarkan data yang tersedia untuk mengetahui elastisitas investasi terhadap PDRB sehingga dapat memprediksi berapa besar peningkatan investasi untuk memperoleh peningkatan PDRB yang diinginkan.

Hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapasitas produksi (ΔI) semakin tinggi pula tambahan output (ΔPDRB) yang dihasilkan.

2.3 Konsep Inflasi

Indeks Harga Konsumen merupakan data yang pada kajian ini akan dijadikan komponen untuk menghitung inflasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Mengacu pada perhitungan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik1, penghitungan nilai inflasi di Indonesia didasarkan pada rasio perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual di pasar antara suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Periode yang digunakan pada awalnya adalah data time series dari 2009 hingga 2010 dibandingkan dengan tahun 2007. Akan tetapi, data yang didapat hanya 2010 secara detail. Oleh karena itu, data IHK yang akan dijadikan komponen untuk menghitung inflasi adalah data tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2007 (2007=100).

2.4 Konsep Kinerja Penganggaran Pemerintah Daerah (Indikator Sektor Pemerintah)

Pada bagian ini, akan dicari tahu mengenai kinerja penganggaran pemerintah daerah melalui beberapa indikator. Ada enam indikator yang akan

1

Hal 27 disampaikan. Dari enam indikator hanya satu yang bukan merupakan rasio atau proporsi. Satu indikator yang dimaksud adalah indikator komposisi langsung pemerintah daerah. Berikut adalah penjabaran secara konseptual masing-masing indikator sehingga dapat dikatakan sebagai indikator kinerja penganggaran pemerintah daerah.

2.4.1 Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDRB

Penggunaan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDRB dalam mengetahui kinerja penganggaran pemerintah daerah sudah lazim dilakukan. Rasio ini dapat menunjukan kontribusi dari pendapatan yang diterima suatu daerah di dalam PDRB.

Secara garis besar pengelolaan keuangan daerah meliputi 2 (dua) bidang pokok, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan belanja daerah menurut sasaran alokasinya terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Komponen-komponen Pendapatan Daerah adalah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berasal dari potensi asli daerah yang bersangkutan sesuai kewenangan daerah tersebut. Penerimaan tersebut akan menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut di atas,

Hal 28 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik pemda dan pendapatan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah yang terbesar dikumpulkan melalui penerimaan berbagai pajak dan retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional yang berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah tersebut untuk dapat sepenuhnya digunakan sebagai penggerak roda perekonomian maka akan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, Dana Bagi Hasil SumberDaya Alam (DBH-SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat dan Pendapatan lainnya. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran IVc diuraikan bahwa keseluruhan

Hal 29 jenis pendapatan daerah tersebut di atas dikonversi dalam penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari DBH-SDA, DAU dan DAK, transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dana penyesuaian); transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya;

3. Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Sedangkan komponen belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terikat langsung dengan program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga.

b) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terikat langsung dengan program dan kegiatan yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Hal 30 Standar Akuntansi Pemerintahan keseluruhan jenis belanja daerah tersebut di atas dikonversi dalam penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan.

Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja tak terduga adalah belanja yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya darurat dan belum dapat diperkirakan sebelumnya.

Belanja transfer/bagi hasil ke desa; yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya.

Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah sudah menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi perlu dilakukan mengingat anggaran daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam periode tertentu (satu tahun) belum mampu memberikan hasil optimal. Hal ini disebabkan karena selama ini anggaran daerah lebih merupakan instrumen pembinaan pemerintah atasan kepada pemerintah di bawahnya. Namun demikian di era reformasi, memang telah terlihat adanya perubahan yang mendasar dalam peran dan fungsi anggaran daerah seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan reformasi ini, diharapkan anggaran daerah mampu memainkan perannya sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi pemerintah daerah.

Hal 31 Menurut Jones (1996), sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan Organisasi Komunitas Perpustakaan Online Indonesia dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) bentuk kebijakan anggaran/politik anggaran yang dapat dilakukan sesuai kondisi perekonomian daerah, yaitu:

1. Anggaran defisit (defisit budget) atau disebut juga kebijakan fiskal ekspansif, yaitu suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi

Hal 32 stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran surplus (surplus budget) atau disebut juga kebijakan fiskal kontraktif yaitu suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sebaiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran berimbang (balanced budget), yaitu suatu bentuk kebijakan anggaran di mana pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang tidak terlepas dari kebijakan anggaran dengan titik berat pada kebijakan penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi kebijakan, penerimaan misalnya, selain upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola seluruh pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerahnya. Hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu prestasi dan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah tersebut. Ukuran kinerja dari sisi ini dilihat dengan membandingkan antara rencana atau target pendapatan maupun pengeluaran atau belanja daerah untuk berbagai kegiatan dan program dengan realisasinya.

2.4.2 Hubungan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Identitas keseimbangan pendapatan nasional adalah konsumsi (C) ditambah Investasi (I), Pembelian atau Pengeluaran Pemerintah (G), dan Ekspor (X) dikurangi Impor (M) yang dirumuskan dengan persamaan Y = C + I + G + X-M merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi

Hal 33 campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati kebijakan tersebut (Rahmansyah, 2004: 15).

Pendapat di atas berarti bahwa memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah kurang memadai, melainkan perlu diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Di samping itu, pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta.

Menurut Wijaya (2000), pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional dan akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) karena ia menaikkan permintaan agregatif didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang dapat menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran berfungsi sebagai pernyataan kebijakan publik, sebagai target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan, menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, serta menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah (KSAP,2005: 13).

Hal 34 Oleh karena itu, APBN suatu negara atau APBD suatu daerah dapat kita yakini mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap perekonomian, khususnya sektor riil. Signifikansi tersebut tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Kebijakan fiskal suatu negara merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi stabilitasi, distribusi dan alokasi yang diarahkan pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia misalnya, dampak APBN terhadap sektor riil merupakan salah satu indikator yang mengidentifikasikan dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian tahun 2008. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, kebijakan diarahkan pada stimulus fiskal antara lain melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat autonomous yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pada saat overheating untuk menyeimbangkan permintaan agregat (aggregate demand) dengan penyediaan sumber-sumber daya perekonomian (BPKP-RI, 2009: 38).

Meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan dari sumber-sumber pendapatan merupakan suatu hasil kinerja pemerintah mengelola pos-pos penerimaan negara. Demikian juga halnya dengan meningkatnya penyerapan belanja dan akuntabilitas keuangan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Rasio realisasi terhadap pagu anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Sebaliknya, lambatnya penyerapan anggaran mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena eksekusi anggaran memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Di Indonesia, dalam tahun 2008, penyerapan anggaran yang cepat, efisien dan efektif telah menjadi salah satu agenda reformasi manajeman keuangan pemerintah.

Hal 35 Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya optimal dalam rangka mengurangi berbagai hambatan dalam penyerapan anggaran dan meminimisasi kecenderungan penarikan anggaran di akhir tahun (execution skewed towards the end of fiscal year) oleh kementerian negara/lembaga. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendelegasikan kekuasaan (relax control) dalam rangka eksekusi anggaran dengan memberikan berbagai fleksibilitas terhadap kementerian teknis. Namun demikian, juga mensyaratkan adanya akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran tersebut (BPKPRI, 2009: 14).

Salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah dalam bidang anggaran belanja dapat dilihat dari terealisasinya prioritas alokasi anggaran belanja yang selaras dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi misalnya, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah menetapkan 6 (enam) prioritas alokasi anggaran, antara lain:

1. Belanja investasi terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;

2. Bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan;

3. Perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan;

5. Penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat;

Hal 36 6. Pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang (BPKP-RI, 2009: 25).

Penjelasan dan gambaran sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konsep pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4.3 Rasio Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak secara berkala. Dimana pajak tidak dapat digeserkan kepada orang lain. Contoh: Pajak kekayaan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak berdasarkan surat ketetapan pajak yang berkala. Dimana pajak yang bebannya dapat digeserkan kepada orang lain. Contoh: Bea balik nama kendaraan, pajak penjualan, bea cukai dan lain-lain.

Untuk mengetahui rasio antara pajak langsung dan tidak langsung dengan melakukan perbandingan antara keduanya. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah:

A. Penanggung jawab pajak, yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi utang pajak;

B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;

C. Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak (destinataris).

Hal 37

2.4.4 Proporsi Pengeluaran terhadap PDRB

Pengeluaran pemerintah yang diukur dari realisasi APBD sangat strategis dalam berkontribusi kepada besarnya PDRB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa komponen pembentuk PDRB diantaranya adalah goverment expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah linier atau berbanding lurus dengan PDRB. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin besar PDRB yang dihasilkan.

2.4.5 Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran.

Pelaksanaan APBD strukturnya didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Sedangkan penyusunan laporan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP memerlukan proses konversi.

Hal 38

2.4.6 Komposisi Belanja Langsung

Seringkali pembagian terminologi sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah disalah artikan. Khusus mengenai penerjemahan tentang belanja langsung dan tidak langsung yang paling sering salah diterjemahkan. Belanja langsung sering diterjemahkan sebagai belanja publik dan belanja tidak langsung sebagai belanja aparatur. Hal ini tidak tetap.

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja.

2.5 Konsep Demografi

Pada konsep demografi ini, indikator yang umum digunakan dalam menggambarkan kondisi demografi sebagai indikator sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistik yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk-keluar. Berikut ini beberapa penjelasan terkait indikator tersebut.

2.5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000.

Hal 39 Indikator laju pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

2.5.2 Tingkat Kelahiran

Definisi BPS tingkat kelahiran atau crude birth rate (CBR) dari suatu populasi adalah jumlah kelahiran per 1.000 orang tiap tahun. Secara matematika, angka ini bisa dihitung dengan rumus

CBR = n/((p)(1000));

dimana n adalah jumlah kelahiran pada tahun tersebut dan p adalah jumlah populasi saat penghitungan.

Hasil penghitungan ini digabungkan dengan tingkat kematian untuk menghasilkan angka tingkat pertumbuhan penduduk alami (alami maksudnya tidak melibatkan angka perpindahan penduduk (migrasi).

Indikator lain untuk mengukur tingkat kehamilan yang sering dipakai: tingkat kehamilan total rata-rata jumlah anak yang terlahir bagi tiap wanita dalam hidupnya. Secara umum, tingkat kehamilan total adalah indikator yang lebih baik untuk tingkat kehamilan daripada CBR, karena tidak terpengaruh oleh distribusi usia dari populasi. Tingkat kehamilan cenderung lebih tinggi di negara yang ekonominya kurang berkembang dan lebih rendah di negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi.

Hal 40

2.5.3 Tingkat Kematian

Definisi BPS Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda.

Angka Kematian Kasar adalah indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Tetapi jika tidak ada indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka kelahiran Kasar akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Istilah tingkat kematian atau crude death rate (CDR) dari suatu populasi adalah jumlah kematian per 1.000 orang tiap tahun. Secara matematika, angka ini bisa dihitung dengan rumus

CDR = n/((p)(1000));

di mana n adalah jumlah kematian pada tahun tersebut dan p adalah jumlah populasi saat penghitungan.

2.5.4 Migrasi Masuk – Keluar

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Secara sederhana migrasi didefenisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan secara formal, migrasi didefenisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik/negara ataupun batas

Hal 41 administrasi/batas bagian suatu negara. Bila melampaui batas negara maka disebut dengan migrasi internasional (migrasi internasional). Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antardaerah atau pun antarpropinsi. Pindahnya penduduk ke suatu daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk. Sedangkan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995).

Untuk perhitungan angka migrasi, populasi yang dihitung adalah penduduk usia 5 tahun ke atas. Karena itu, dalam perhitungan angka migrasi menurut kelompok umur, penduduk usia 0-4 tahun datanya tidak tersedia.

Untuk mengatasi hal ini, khusus kelompok umur 0-4 tahun, digunakan data migrasi seumur hidup untuk penduduk berusia 0-4 tahun.

Menurut BPS (1995), terdapat tiga jenis migran antarpropinsi, yaitu:

1. Migran semasa hidup (life time migrant) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah propinsi tempat kelahirannya.

2. Migran risen (recent migrant) adalah mereka yang pindah melewati batas propinsi dalan kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan.

3. Migran total adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

Berdasarkan tiga jenis migran tersebut, maka jenis migran yang digunakan dalam hal ini adalah jenis migran risen.