II. PENDEKATAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah “membantu” komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas (Nasdian, 2006). Berarti pemberdayaan adalah bagaimana membuat komunitas bisa bekerja sendiri berdasarkan kemampuan yang telah mereka miliki. Tetapi sebelumnya kemampuan komunitas harus ditingkatkan agar mereka dapat berpatisipasi dan menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan nanti. Sehingga mereka dapat menentukan dan merancang masa depan mereka sendiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community

development (pembangunan masyarakat dan community-based delopment

(pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakan masyarkat (Randy & Riant, 2007).

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan. Artinya, perlu ada suatu tahapan dimana setiap tahap terjadi proses perkembangan menuju perbaikan. Proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama dan partisipasi menyeluruh dari komunitas itu sendiri. Tidak bisa dijadikan dalam waktu sehari atau hanya sekadar mengenalkan program ke komunitas, kemudian

penyadaran pendayaan

hilang sampai program berikutnya datang. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Gambar 1. Tahapan Pemberdayaan (Randy & Riant, 2007)

Pemberdayaan merupakan proses “pemetaan” dari hubungan atau relasi subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara gari besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya (kuasa) (flow of power) dari subjek ke objek. Dalam pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita untuk mensinerjikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah “beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai objek menjadi subjek (yang baru)”, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar “subjek” dengan subjek yang lain. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek-objek menjadi subjek-subjek (Nasution, 2006).

Secara operasional, pemberdayaan “bergerak” dari pemahaman sisi dimensi generatif, yang merupakan suatu proses perubahan dengan menempatkan kreatifitas dan prakarsa warga komunitas yang sadar diri dan terbina sebagai titik tolak. Dengan pengertian tersebut pemberdayaan mengandung dua elemen pokok, yakni: kemandirian dan partisipasi. Dalam konteks ini, yang berorientasi

memperkuat kelembagaan komunitas, maka pemberdayaan warga komunitas merupakan tahap awal menuju kepada partisipasi warga komunitas (empowerment

is road to participation) khususnya dalam proses pengambilan keputusan untuk

menumbuhkan kemandirian komunitas. Dengan kata lain, pemberdayaan dilakukan agar warga komunitas mampu berpartisipasi untuk mencapai kemandirian. Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah sebuah proses membantu individual atau kelompok-kelompok yang tidak beruntung dengan cara mengajarkan mereka bernegosiasi, menggunakan media, terlibat dalam kegiatan politik, mengerti bagaimana “bekerja system”, dan lainnya (Ife, 1946).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan (Randy & Riant, 2007).

2.1.2. Kategori kemandirian

Dengan kemampuan warga komunitas berpartisipasi diharapkan komunitas dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai “kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen (Nasution, 2006).

1. Kemandirian material

Tidak sama dengan konsep sanggup mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis.

2. Kemandirian intelektual

Merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh komunitas yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu.

3. Kemandirian manajemen

Kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka.

2.1.3. Pengertian Komunitas

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common

interest), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Apabila

anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut komunitas (Nasdian, 2006).

Dalam suatu komunitas aktifitas anggotanya dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, dimana semua usaha swadaya masyarakat diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pembentukan pelayanan teknis dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat mendorong timbulnya inisiatif,

sifat berswadaya, dan kegotongroyongan sehingga proses pembangunan berjalan efektif (Nasdian, 2006). Dengan demikian kuat atau lemahnya suatu komunitas dilihat dari tingkat partisipasi anggotanya terhadap suatu kegiatan/program dari pemerintah. Kesadaran mereka untuk mau ikut serta dalam pemberdayaan sangat mempengaruhi keefektifan suatu proses pembangunan.

Syahyuti (2005) dalam Furqon (2009), menegaskan bahwa secara umum, komunitas (community) diartikan sekelompok orang yang hidup bersama pada lokasi yang sama sehingga mereka telah berkembang menjadi sebuah “kelompok hidup” (group lives) yang diikat oleh kesamaan kepentingan (common interest). Artinya, ada sosial relationship yang kuat di antara mereka, pada satu batasan geografis tertentu. Elemen dasar yang membentuk adalah adanya interaksi yang intensif di antara anggotanya, dibandingkan dengan orang-orang di luar batas wilayah. Ukuran derajat hubungan sosial, terkait dengan kesamaan tujuan adalah pemenuhan kebutuhan utama individu dan anggota pembentuk kelompok masyarakat.

2.1.4. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara pikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang yang telah dipilihkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak

partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebgai subjek yang sadar (Nasution, 2006)

Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya. Melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan program atau proyek, dimungkinkan (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan (Mitchell, 1997).

2.1.4.1.Tingkatan partisipasi

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjawab sampai tingkatan mana komunitas diikutsertakan dalam program SF ini. Untuk itu peneliti akan mengukurnya melalui Delapan Tingkatan Patisipasi menurut Arnstein (1969). Tabel 1. Tingkatan Pastisipasi

Tingkatan partisipasi Hakekat Kesertaan Tingkatan

Pembagian Kekuasaan

1. Manipulasi Komite berstempel Tidak ada partisipasi

2. Terapi Pemegang kekuasaan mendidik

rakyat

3. Pemberitahuan Hak-hak masyarakat dan

pelihan-pilihannya diidentifikasikan

Tokenism

4. Konsultasi Masyarakat didengar, tetapi

tidak dipakai sarannya

5. Placation Saran masyarakat diterima, tetapi tidak selalu dilaksanakan

6. Kemitraan Timbal balik dinegosiasikan

7. Pendelegasian kekuasaan Masyarakat diberikan kekuasaan

untuk sebagian atau seluruh program

Tingkatan kekuasaan masyarakat

8. Kontrol oleh masyarakat

2.1.5. Konsep Wilayah dan Masyarakat Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002)3

Secara teoritis, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Sedangkan jika mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah, daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Kemudian pengertian masyarakat pesisir

3 http://jchkumaat.files.wordpress.com/2007/01/pengertian-pengelolaan-bahan-kuliah-pengelolaan-pesisir-geog.doc

adalah, masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.1.6. Masyarakat Nelayan

Nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau budidaya binatang air. Pada budidaya binatang atau tanaman air, orang yang dikategorikan sebagai nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan pemeliharaan binatang atau tanaman air. Termasuk dalam kategori pekerjaan pemeliharaan adalah pekerjaan pembenihan, pemberian makanan ikan, pemupukan dan pemberantasan hama, pengairan tambak atau kolam ikan (Dinas Perikanan Propinsi DATI I Jawa Tengah, 1994 dalam Amir Fadhilah, 2003)

Hal ini berarti bahwa orang yang membuat jaring, istri, anak serta orang tua nelayan yang tidak aktif dalam operasi penangkapan ikan tidak dimasukan dalam kategori nelayan. Orang yang bekerja pada waktu pemanenan ikan atau membajak tambak atau kolam ikan tidak dimasukan ke dalam kategori nelayan (Amir Fadhilah, 2003)

2.1.7. Konsep Sea Farming

Sea Farming (SF) yang dapat didefinisikan sebagai sistem aktifitas berbasis

marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumberdaya perikanan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan pariwisata. Dengan demikian, SF pada dasarnya

Populasi P. Panggang Lokasi Sea Farming Demarcated Fishing Right Implementasi Sea Farming Community Based Agribusiness System

Hatchery Pendeder-1 Pendeder-2

Pendeder-3 Grower Pasar Distribusi Perdagangan Nelayan Stock Enhancement Kesepakatan Lokal Definisi Pelaku SF Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat

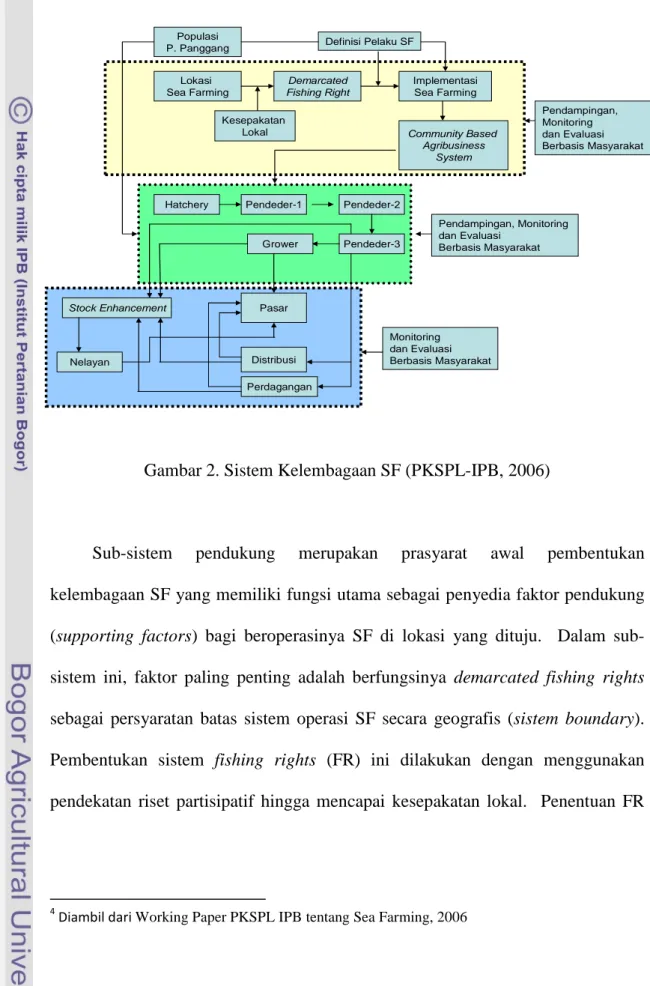

merupakan sebuah sistem yang terdiri dari tiga sub-sistem yaitu sub-sistem input, sub-sistem marikultur (proses) dan sub-sistem output4.

Gambar 2. Sistem Kelembagaan SF (PKSPL-IPB, 2006)

Sub-sistem pendukung merupakan prasyarat awal pembentukan

kelembagaan SF yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia faktor pendukung (supporting factors) bagi beroperasinya SF di lokasi yang dituju. Dalam sub-sistem ini, faktor paling penting adalah berfungsinya demarcated fishing rights sebagai persyaratan batas sistem operasi SF secara geografis (sistem boundary). Pembentukan sistem fishing rights (FR) ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset partisipatif hingga mencapai kesepakatan lokal. Penentuan FR

4

ini tidak dapat dilepaskan dari analisis kesesuaian ekosistem sebagai penyokong keberhasilan operasi SF secara teknis-ekologis.

Hetchery

Beackyard Hetchery di Masyarakat (Daratan/Pulau)

Beackyard Hetchery

di Laut (Tancap) Pen Culture PendederanBalai Sea Farming

Pembesaran Keramba Apung Restocking 16 Cm Restocking 16 Cm 13 Cm 3 Cm 3 Cm 6 Cm 6 Cm 13 Cm

Gambar 3. Skema Dasar SF (PKSPL-IPB, 2006)

Sub-sistem kedua adalah marikultur (budidaya kelautan) di mana kegiatan pembenihan, pendederan hingga pembesaran komoditas SF dilakukan. Sub-sistem ini merupakan jantung dari implementasi SF karena input dan output ekonomi SF pada dasarnya berasal dari sub-sistem marikultur ini. Agar akselerasi sistem marikultur ini dapat dilakukan sesuai dengan tujuan, maka dalam sub-sistem ini digunakan pendekatan community-based agribusiness sub-sistem (sub-sistem agribisnis berbasis pada masyarakat, SABM). Dalam SABM ini, sebagian besar pelaku adalah masyarakat lokal sehingga diharapkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung dari sistem SF ini akan bermuara pada kesejahteraan

masyarakat lokal. Sebagai contoh, dengan implementasi intermediary mariculture

process yang melibatkan pendeder 1, pendeder 2, dan seterusnya (lihat Gambar 2)

maka alur finansial dalam bentuk perdagangan benih dapat dilakukan menggantikan sistem konvensional yang hanya terbatas pada grower (pembesaran). Pen culture Pen culture Pen culture Cage culture Cage culture Stock Enhancement

PASAR

BALAI SEA FARMING

Marikultur

Wisata Bahari

Penangkapan Ikan berkelanjutan Sea Ranching

Gambar 4. Simulasi SF (PKSPL-IPB, 2006)

Sub-sistem ketiga adalah sub-sistem output di mana komoditas SF akan diperdagangkan melalui sistem distribusi dan perdagangan yang adil antar pelaku SF dan pada saat yang sama berfungsi juga sebagai penyedia stok bagi kepentingan konservasi dan pengkayaan stok ikan (stock enhancement). Fungsi konservasi ini dapat melibatkan pemerintah daerah sebagai penjamin pasar bagi pelaku SF. Dengan kata lain, pemerintah daerah membeli stok dari pelaku SF bukan untuk kepentingan komersial melainkan untuk konservasi dan pengkayaan stok alam di perairan yang sesuai.

2.1.8. Sistem Pengetahuan Lokal

Mitchell (1997) menjelaskan bahwa konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Masyarakat lokal atau asli dapat ditemukan di setiap daerah. Dengan definisi masyarakat lokal atau asli yang cukup beragam tetapi beberapa elemen dasar yang biasanya termasuk antara lain:

a. Keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat dari luar yang lebih kuat

b. Sekelompok orang yang mempunyai bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang berbeda kelompok yang lebih dominan.

c. Selalu diasosiasikan dengan beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat. d. Keturunan masyarakat berburu, nomadik, ladang berpindah.

e. Masyarakat dengan hubungan sosial yang menekankan pada kelompok, pengambilan keputusan melalui kesepakatan serta pengelolaan sumberdaya secara kelompok

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Kerangka Pemahaman SF

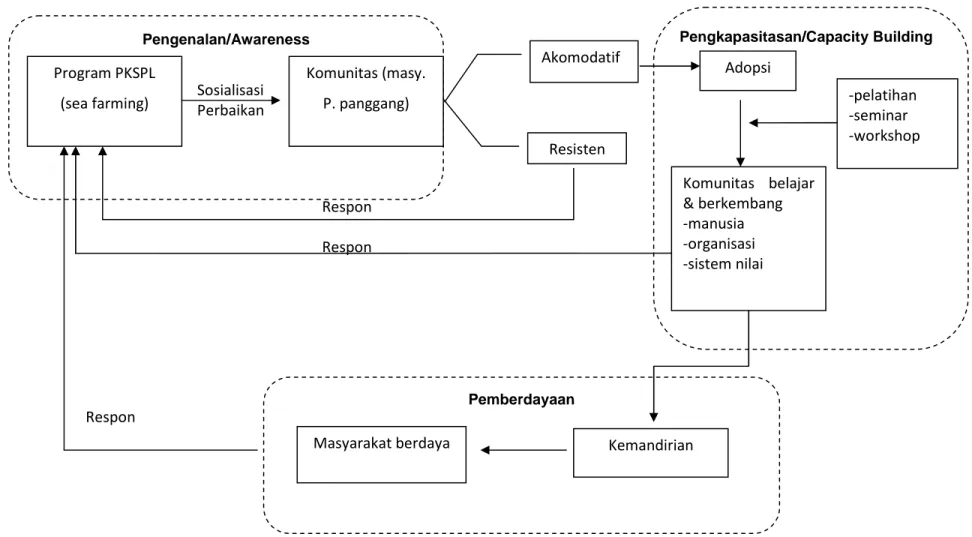

Sebelum memasuki kerangka penelitian, peneliti ingin terlebih dulu menjelaskan kerangka pemahaman peneliti terhadap proses pemberdayaan masyarakat Pulau Panggang melalui konsep SF.

Secara konseptual, pemberdayaan terbagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberdayaan. Pada saat penyadaran masyarakat mulai “diberitahu” dan “disadarkan” bahwa mereka perlu

diberdayakan dan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu. Tahap ini bisa melalui sosialisasi dan prinsip dsarnya adalah membuat mereka mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses itu harus dimulai dari dalam diri mereka. Setelah program disosialikan, tidak semua masyarakat menerima program tersebut ada yang akomodatif dan ada juga yang resisten. Masyarakat yang akomodatif tentunya akan mengadopsi program tersebut dan akan berlanjut ke tahap kedua. Masyarakat yang resisten bukan berarti menolak mentah-mentah program tersebut, walaupun ada kemungkinan untuk hal tersebut. Mereka mungkin hanya tidak cocok dengan beberapa metode atau tujuan yang diberikan. Ini akan menjadi masukan berupa saran dan kritikan terhadap program yang tentunya akan diperbaiki dan disosialisasikan lagi.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan atau biasa disebut capacity building . mereka diberikan bekal berupa ilmu agar mereka mempunyai kecakapan (skill) dan dapat berdaya. Cara ini bisa menggunakan pelatihan, workshop, dan seminar. Proses pengkapasitasan ini mencakup tiga hal yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. Pada tahap ini juga masyarakat yang telah menerima bekal akan memberikan masukan dan saran terhadap program berdasarkan pengetahuan yang mereka punya sebelumnya

Terakhir adalah pendayaan atau pemberian daya. Pada tahap ini mereka diberikan daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang sesuai dengan apa yang mereka dapat pada tahap pengkapasitasan. Pada tahap ini mereka juga akan memberikan masukan dan saran berdasarkan pengalaman yang telah mereka lakukan selama penerapan program SF.

Pengenalan/Awareness Pengkapasitasan/Capacity Building Pemberdayaan Sosialisasi Perbaikan Respon Respon Respon

Gambar 5. Kerangka Pemahaman Peneliti Terhadap SF Program PKSPL (sea farming) Kemandirian Komunitas belajar & berkembang -manusia -organisasi -sistem nilai -pelatihan -seminar -workshop Komunitas (masy. P. panggang) Adopsi Masyarakat berdaya Akomodatif Resisten

Secara keseluruhan proses ini adalah proses yang berulang dimana ketika PKSPL-IPB mensosialisasikan program pada awal pengenalan program akan mendapat respon berupa penolakan program dari masyarakat yang mungkin belum mengerti atau tidak memerlukan program ini. Kemudian akan ada perbaikan dan disosialisasikan lagi. Pada saat pelaksanaan pun ada masukan dari masyarakat berupa saran mengenai program.

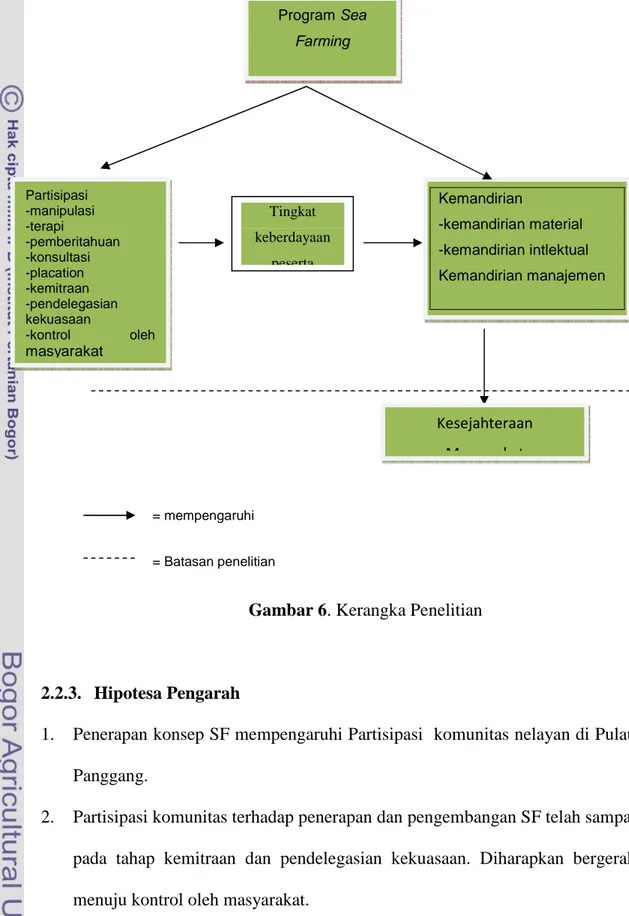

2.2.2. Kerangka Penelitian

Penerapan program SF untuk masyarakat Pulau Panggang khusus untuk pembesaran ikan kerapu merupakan proses pemberdayaan masyarakat setempat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam arti yang lebih luas. Jika dilihat dari gambar kerangka penelitian maka ada dua aspek yang akan menjadi fokus utama yaitu aspek kemandirian warga dan partisipasi warga untuk menjadi anggota dari program SF. Alasan kenapa dua aspek tersebut yang diteliti adalah karena pemberdayaan merupakan tahap awal agar komunitas dapat berpartisipasi dalam program lebih khusus dalam proses pengmabilan keputusan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan keandirian komunitas.

Untuk aspek kemandirian, variabel yang akan diukur adalah kemandirian materi, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen. Peneliti akan melihat variable mana yang berkembang setelah masyarakat mengikuti program SF ini. Dalam pemberdayaan Sedangkan untuk aspek partisipasi akan dilihat menlalui delapan tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) dalam Mitchell (1997). Delapan tingkatan tersebut adalah manipulasi, terapi,

kontrol oleh masyarakat. Peneliti akan melihat pada level mana masyarakat ikut

serta dalam program SF.

= mempengaruhi

= Batasan penelitian

Gambar 6. Kerangka Penelitian

2.2.3. Hipotesa Pengarah

1. Penerapan konsep SF mempengaruhi Partisipasi komunitas nelayan di Pulau Panggang.

2. Partisipasi komunitas terhadap penerapan dan pengembangan SF telah sampai pada tahap kemitraan dan pendelegasian kekuasaan. Diharapkan bergerak menuju kontrol oleh masyarakat.

Program Sea Farming Kemandirian -kemandirian material -kemandirian intlektual Kemandirian manajemen Partisipasi -manipulasi -terapi -pemberitahuan -konsultasi -placation -kemitraan -pendelegasian kekuasaan -kontrol oleh masyarakat Kesejahteraan Masyarakat Tingkat keberdayaan peserta

3. Partisipasi masyarakat dalam tahap kemitraan dan pendelegasian kekuasaan telah mempengaruhi tingkat kemandirian komunitas dalam hal kemandirian material, intelektual, dan manajemen.

2.2.4. Definisi Konseptual

1. SF adalah sistem aktifitas berbasis marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumberdaya perikanan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan pariwisata

2. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau pembudidaya ikan.

3. Pemberdayaan adalah Pemberdayaan adalah “membantu” komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas

4. Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara pikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

5. Kemandirian material adalah Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis.

6. Kemandirian intelektual adalah pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh komunitas yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk

dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu.

7. Kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan

menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka.