NOVEL DUA IBU KARYA ARSWENDO ATMOWILOTO

KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA, NILAI PENDIDIKAN KARAKTER, DAN RELEVANSI SEBAGAI BAHAN AJAR

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

SKRIPSI

Oleh : Bayu Romadi

K1211014

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS SEBALAS MARET

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Bayu Romadi

NIM : K1211014

Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto Kajian Antropologi Sastra, Nilai Pendidikan Karakter, dan Relevansinya sebagai Materi Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas ini benar-benar karya saya sendiri selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakkan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Surakarta, Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Bayu Romadi

NOVEL DUA IBU KARYA ARSWENDO ATMOWILOTO KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA, NILAI KARAKTER, DAN

RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh Bayu Romadi

K1211014

Skripsi

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ABSTRAK

Bayu Romadi, K1211014 Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto Kajian Antropologi Sastra, Nilai Pendidikan Karakter, dan Relevansinya sebagai Materi Pengajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Juni 2018.

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) kompleksitas ide, (2) kompleksitas aktivitas tokoh, (3) kompleksitas hasil budaya, (4) nilai-nilai pendidikan karakter, dan (5) relevansi novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto dengan materi pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi sastra. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini bahwa: (1) kompleksitas ide novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto membicarakan tentang ide hakikat hidup, kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, pandangan manusia terhadap alam semesta, dan hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya; (2) kompleksitas aktivitas tokoh novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto meliputi aktivitas yang berhubungan dengan kekerabatan, ekonomi kesenian dan rekreasi, sistem religi dan ritual kepercayaan, dan pendidikan; (3) kompleksitas hasil budaya novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto berbentuk bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, dan alat produksi atau mata pencaharian; (4) nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto meliputi nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab; dan (5) novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. Yaitu dapat dijadikan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas XI semester genap dengan standar kompetensi (SK) memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan dengan kompetensi dasar (KD), yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Kemudian dengan standar kompetensi (SK) memahami buku biografi, novel dan hikayat dengan kompetensi dasar (KD) yaitu membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan dengan hikayat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia novel Dua Ibu juga dapat dijadikan materi pada kelas XII Sekolah Menengah Atas (SMA) semester ganjil dengan standar kompetensi (SK) memahami pembacaan novel dengan kompetensi dasar (KD), yaitu menanggapi pembacaan penggalan novel dari segi vokal, intonasi, dan penghayatan..

Kata kunci: novel, antropologi sastra, nilai pendidikan karakter, materi pembelajaran

Bayu Romadi, K1211014 Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto Anthropology Literature Review, Character Education Values, and Relevance as Literature Teaching Material at Thesis High School Thesis, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta June 2018.

The objectives of this study are to describe and explain: (1) the complexity of ideas, (2) the complexity of character activities, (3) the complexity of cultural outcomes, (4) the values of character education, and (5) the relevance of novels Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto with learning materials literature in high school. This research is a qualitative descriptive research with literary anthropology approach. The sampling technique is done by using purposive sampling. Data collection techniques used document analysis and interviews. Data validity using method triangulation. Data analysis techniques in this study using interactive analysis techniques. The results of this study are: (1) the complexity of the novel idea Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto talks about the idea of the essence of life, the position of man in space and time, the human view of the universe, and the nature of the relationship between man and his neighbor; (2) the complexity of the activity of the novel character of Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto includes activities related to kinship, arts and recreation economics, religious systems and rituals of trust, and education; (3) the complexity of the novel culture of Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto in the form of language, knowledge system, social organization, technology, and production or livelihood tools; (4) the value of character education found in the novel Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto includes religious values, honesty, discipline, hard work, democratic, spirit of nationalism, love of the homeland, respect for achievement, peace of mind, social care and responsibility; and (5) the novel Dua Ibu by Arswendo Atmowiloto can be used as a literary learning material in high school. It can be used as an Indonesian language learning material in class XI semester even with the standard of competence (SK) comprehend various saga, novel Indonesia / novel translation with basic competence (KD), that is analyzing intrinsic elements and extrinsic novel Indonesia / translation. Then with the standard of competence (SK) understand biography books, novels and saga with basic competence (KD) that is comparing intrinsic elements and extrinsic novel Indonesia / translation with saga. In the learning of Indonesian novel Dua Ibu can also be used as material in class XII High School semester (SMA) semester with the standard of competence (SK) to understand the reading of novel with basic competence (KD), which is responding to reading novel fragment from vocal, intonation and appreciation ..

MOTTO

On every morning Gazelle wakes up, it know it’s must out run the fastest lion or it will be kill

every morning Lion wake up, it know it’s must runner then slowest gazelle, or it well starve It doesn’t matter whether her you’re the lion or a gazelle

When sun come up you’d better be running -Christopher McDougall

Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu -Al’ Imran Ayat 200

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibu,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur milik Allah Swt. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjauhkan kita dari jalan kegelapan. Skripsi ini, penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembacanya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Merat, yang telah memberikan ijin penilitian sehingga skripsi ini dapat selesai;

2. Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, yang selalu mempermudah dalam pengerjaan skripsi sehingga dapat terselesaikan;

3. Drs. Edy Suryanto, M. Pd selaku Pembimbing Akademik, yang tanpa henti memacu saya untuk tidak berhenti;

4. Prof. Dr. Suyitno, M.Pd. dan Drs. Edy Suryanto, M.Pd. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Arswendo Atmowiloto selaku penulis novel Dua Ibu;

6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret beserta staf tata usaha, perpustakaan, dan kantin Universitas Sebelas Maret;

7. Ayahanda, Ibunda, dan adikku Anggun Nur W. terima kasih;

8. Teman-teman Prodi Bahasa Indonesia angkatan 2011- 2017 Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, terima kasih atas doa, masukan, dan bantuannya;

10.Guru SMA N 2 Sragen, yang tanpa henti memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Karya ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan dan kritik dari semua pihak dibutuhkan untuk menjadikan karya ini lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Semoga semua bantuan, dukungan, kebaikan, dan doa yang diberikan kalian berikan kepada penulis terjawab oleh Gusti Allah. Selamat Membaca.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

PERNYATAAN ... ii

PENGAJUAN ... iii

PERSETUJUAN ... iv

PENGESAHAN ... v

ABSTRAK... vi

MOTTO ... viii

PERSEMBAHAN ... ix

KATA PENGANTAR... x

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 6

D. Manfaat Penelitian ... 6

BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DAN KERANGKA BERPIKIR A. Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir ... 8

1. Hakikat Novel ... 8

2. Hakikat Kajian Antropologi Sastra ... 16

3. Fragmen Budaya Jawa ... 20

4. Hakikat Nilai-Nilai Pendidikan Karakter ... 22

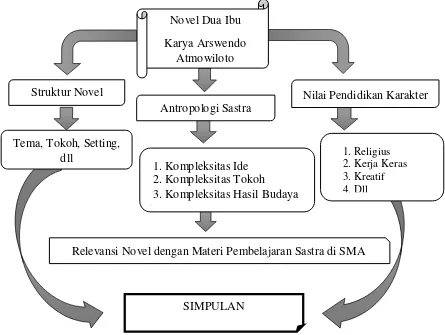

B. Kerangka Berpikir ... 37

BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian ... 38

B. Bentuk dan Pendekatan Penelitian ... 39

C. Sumber Data ... 39

D. Teknik Sempling ... 40

E. Tehnik Pengempulan Data ... 41

F. Teknik Validitas Data ... 42

G. Teknik Analisis Data ... 43

H. Prosedur Penelitian ... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ... 46

B. Hasil Penelitian... 48

1. Struktur Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto ... 49

2. Kompleksitas Ide dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto ... 82

3. Kompeksitas Aktivitas pada Novel Dua Ibu ... 97

4. Kompleksitas Hasil Budaya ... 111

5. Nilai Pendidikan Karakter Novel Dua Ibu ... 121

6. Relevansi Novel Dua Ibu sebagai Materi Pembelajaran Sastra di SMA ... 134

C. Pembahasaan ... 136

BAB V SIMPULAN. IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan ... 179

B. Implikasi ... 182

C. Saran ... 187 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Bagan Karangka Berpikir ... 38

2. Model Analisis Interaktif ... 44

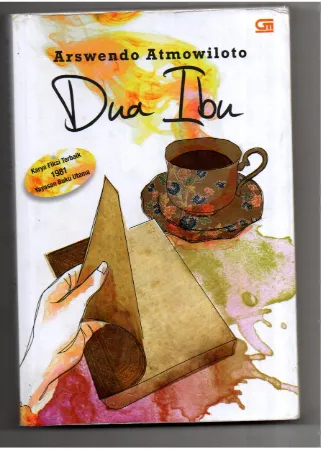

3. Novel Dua Ibu ... 193

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Sinopsis Novel ... 194

2. Biografi Pengarang ... 196

3. Hasil Wawancara dengan Pengarang ... 199

4. Hasil Wawancara dengan Guru SMA ... 202

5. Hasil Wawancara dengan Murid SMA... 204

6. Izin Menyusun Skripsi ... 205

7. Surat Izin Observasi ... 206

8. Surat Izin Penelitian ... 207

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Sastra merupakan ciptaan kreatif imajinatif manusia yang bertolak dari kehidupan nyata serta memiliki ekspresi estetik. Sebuah karya sastra mencerminkan berbagai masalah kehidupan dalam berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat, dan Tuhannya. Walupun bentuk karya sastra bersifat imajinatif, bukan berarti karya sastra dianggap sebagai hasil khayalan saja, melainkan penghayatan dan perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Melalui karya sastra, seorang sastrawan berusaha berkomunikasi dengan pembaca khususnya terkait dengan pemikiran, cerita kehidupan, serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam proses kreatif penciptaan karya sastra tidak terlepas dari kondisi sosial historis masyarakat yang melahirkan karya sastra tersebut.

Sastra diciptakan bukan hanya sebagai bentuk konsumsi yang bisa dinikmati dan dipahami. Karya sastra yang lahir melalui perenungan pengarang memiliki nilai dan pesan tersendiri. Nilai dari suatu karya sastra akan tetap hidup dalam karya sastra tersebut dan akan selalu berkembang dalam interpretasi pembaca. Pada hakikatnya sastra dan kebudayaan memiliki objek yang sama yaitu manusia dalam masyarakat, manusia sebagai fakta sosial, manusia sebagai mahkluk kultural (Ratna, 2005:14).

Kedudukan bahasa dalam sebuah karya sastra menempati kedudukan yang vital, karena karya sastra menggunkan media bahasa sebagai sarana penyampaian gagasan atau ide karena pada hakikatnya, bahasa merupakan alat ciptaan sosial (Damono, 1984:1). Adanya hubungan karya sastra dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan pengarang, menjadikan fungsi karya sastra sebagai alat dokumentasi sosial masyarakat yang terjadi pada zamanya. Sastra memang sering mencerminkan kenyataan, sering juga dituntut mencerminkan kenyataan (Luxemburg, Ball, dan Weststeijn, 1984:15). Berkaitkan dengan fungsinya sebagai aktivitas literal dan aktivitas kultural, memahami karya sastra dapat dilakukan menggunakan proses pendekatan metode antropologi sastra, sosiologi sastra, maupun psikologi sastra untuk membedah nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra tersebut.

Usaha penelitian nilai-nilai luhur yang terdapat pada karya sastra agaknya tidak berlebihan jika dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan karakter mulai menipis dalam diri masyarakat. Keragaman dan kekayaan suku bangsa, agama, dan juga ras, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultur dan memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Keberbedaan karakter tersebut tidak serta merta menjadikan masyarakat menjadi satu kepaduan yang hidup berdampingan dengan damai, akan tetapi dapat diketemukan kenyataan yang sering kali berbeda. Di sinilah salah satu peran karya sastra khususnya novel yang di dalamnya tidak hanya memiliki fungsi menghibur, akan tetapi memilik fungsi edukatif pula. Sumardjo (1982:39), pernah menyatakan tentang adanya kebangkitan kembali kebudayaan Jawa dalam kesusastraan Indonesia. Maksudnya, karya sastra dapat dipandang sebagai sumber informasi tentang manifestasi untuk menanamkan pendidikan budaya Jawa pada generasi sekarang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran bagaimana khazanah kebudayaan Jawa mempunyai peran besar serta, dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Keberagaman kebudayaan bangsa khususnya suku Jawa telah banyak dikesampingkan, seperti wujud kebudayaan yang telah lahir, berkembang, dan pernah hidup, sangat disayangkan bila nilai-nilai tersebut musnah tergerus arus zaman.

Keragaman dan kekayaan budaya khususnya budaya bangsa dengan beragam suku perlu untuk selalu dilestarikan, salah satu bentuk pengenalan terhadap generasi muda adalah dengan karya sastra. Karya seni dengan menggunakan media bahasa, sastra diharapkan mampu memberikan diskripsi lebih terhadap budaya-budaya yang mulai dilupakan oleh masayrakat sekarang ini. Dalam novel Dua Ibu terdapat budaya prihatin masayarakat Jawa dalam menjalani kehidupan akan suatu hajat yang baik ke depanya, serta nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa dipelajari melalui para tokoh-tokohnya. Novel ini digambarkan oleh sastrawan dengan sangat menyentuh. Berbagai konflik yang disajikan dengan balutan budaya Jawa, dan cerita hidup keluarga sederhana yang kompleks menjadikan cerita dalam novel ini pantas untuk dikaji secara antropologi sastra.

Paradigma demikian akan membuat masyarakat paham bahwa sastra khususnya novel dapat dijadikan sebagai jendela pengetahuan pembaca pula terhadap keragaman dan kekayaan budaya, serta banyaknya nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam setiap kejadian-kejadian yang digambarkan secara khayali oleh pengarangnya. Aspek-aspek antropologi sastra dan nilai-nilai kebudayaan, serta pendidikan karakter dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto dapat dijadikan sebagai materi ajar dalam pembelajaran sastra di SMA, yang diaplikasikan dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia, sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA.

Sastra bukan hanya sebagai pewaris budaya semata sebab di dalamnya juga terkandung nilai-nilai pendidikan. Ragam pendidikan yang terkandung dalam katya sastra lembut menyentuh nurani pembacanya, serta tidak terdapat unsur memaksakan. Berangkat dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka penulis berupaya melakukan penelitian yang berjudul “ Novel Dua Ibu Karya Aswendo Atmiwiloto Kajian Antropologi Sastra, Nilai Pendidikan Karakter dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana unsur intrinsik dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto ?

2. Bagaimana wujud budaya (kompleksitas ide, kompleksitas aktivitas, kompleksitas hasil budaya) dalam novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto ?

3. Bagaimana nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto ?

C. Tujuan Penalitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Unsur intrinsik novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto.

2. Wujud budaya (kompelksitas ide, kompleksitas aktivitas, kompleksitas hasil budaya dalam novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto. 3. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Dua Ibu Karya Arswendo

Atmowiloto.

4. Relevansi novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto sebagai materi pembelajaran sastra di SMA.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya pemahaman terhadap karya sastra khususnya novel dan juga penelitian sastra serta dapat bermanfaat bagi perkembangan karya sastra Indonesia..

2. Manfaat Paraktis a. Bagi Siswa

Menemukan nilai pendidikan karakter yang positif, dalam suatu karya sastra serta meningkatkan daya apresiasi terhadap novel, juga sebagai materi pembelajaran siswa, yakni pada kompetansi dasar (KD) apresiasi karya sastra novel.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru Bahasa Indonesia sebagai pengembangan materi ajar dalam apresiasi karya sastra. c. Bagi Peneliti Lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka dan Kerangka Berpikir 1. Hakikat Novel

a. Pengertian Novel

Kata Novel berasal dari bahasa Italia novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita, kemudian diartikan sebagai cerita pendek berbentuk prosa. Selain novel ada juga karya fiksi lainya seperti roman dan cerita pendek. Novel secara etimologis berasal dari bahasa latin “novellus” yang berarti baru. Dikatakan baru, dibandingkan dengan cerpen, puisi, dan naskah drama, novel muncul setelahnya. Contohnya adalah novel Famela yang pertama kali lahir di Inggris pada tangun 1740 (dalam Tarigan 1984:164). Pada awalanya cerita Famela berdasarkan dari sebuah catatan harian pembantu rumah tangga, kemudian diubah menjadi sebuah cerita fiksi seperti sekarang.

Hawthorn (1987:4) dalam buku online berjudul “Studying The Novel”

Untuk memaparkan cerita, pengarang dapat menggunakan beberapa cara, yaitu: penjelasan atau komentar, dengan dialog atau monolog, dan melalui action atau perbuatan. Bila kita menengok sebentar pada sejarah sastra Indonesia angkatan Balai Pustaka dan non Balai Pustaka masih berada pada sistem semiotik dan pandangan dunia yang sama, yaitu romantisme dalm pengkaryaanya. Keduanya mengalami perguncangan tentang dunia imajinasi dengan dunia nyata. Hanya saja tradisi yang masih diwarisakan sampai sekarang dari karya-karya Balai Pustaka masih mengunakan dunia imajiner sebagai bahan cerita utama (Faruk, 2012:19).

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahawa novel adalah cerita rekaan yang berangkat dari proses perenungan batin pengarang dan di dalamnya terdapat unsur pembangun cerita yang menceritakan tokoh-tokoh secara kompleks serta menceritakan aspek kemanusian dengan memperhatikan unsur cerita. Tentunya pengarang akan mendekatkan peristiwa-peristiwa dalam cerita novel sedekat mungkin dengan realita. b. Struktur Novel

Struktur pembangun novel dapat dibedakan menjadi dua yaitu: unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sasta itu sendiri atau unsur di dalam karya sastra tersebut. Unsur intrinsik sebuah novel terdiri dari tema, latar, sudut pandang, alur, gaya bahasa, penokohan, dan amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar suatu karya sastra. Walupun unsur yang yang terdapat di luar karya sastra, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas cerita yang dihasilkan. Dalam karya sastra kususnya novel hal tersebuat tidak dapat dipisahkan karena sama-sama menjadi pondasi dasar lahirnya suatu karya.

Berkenaan dengan unsur intrinsik Nurgiyantoro menyebutkan bebarapa yaitu: plot, peristiwa, cerita, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, dan gaya bahasa (2013:23). Berikut ini akan dijabarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang kaitan erat dengan pengkajian novel dengan pendekatan antropologi sastra.

1) Unsur Intrinsik

Unsur di dalam novel yang secara langsung membangun novel itu sendiri mencakup sebagai berikut:

a) Tema

Mempertanyakan makna sebuah karya sastra, sebenarnya juga berarti mempertanyakan tema. Setiap karya fiksi tentunya mengandung dan menawarkan sebuah tema, namun apa isi tema itu sendiri terkadang tidak mudah untuk ditemukan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan saat kita diminta mendefinisikan piring dan kemeja. Piring kita definisikan sebagai alat untuk makan, sedangkan kemaja kita definisikan untuk dikenakan.

Bukankah kedua definisi tersebut masih jauh dari yang kita harapkan, karena yang disebutkan tersebut adalah fungsi. Masalah seperti itulah yang sering kita jumpai terhadap persoalan tema, berikut pengertian tema menurut beberapa ahli:

Nurgiyantoro (2013:70) berpendapat bahwa tema merupakan dasar cerita, gagasan umum sebuah cerita. Selain itu, tema memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang diceritakan, sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteks paling umum. Dengan kata lain, tentunya cerita akan ”setia” mengikuti gagasan umum dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah gagasan atau masalah sentaral yang menjadi dasar cerita, dimana gagasan utama tersebut memberikan kekuatan dan kebersatuan cerita yang disampaikan sehingga menjadi karangka dasar cerita yang menyelimuti secara keseluruhan.

b) Alur Atau Plot

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa alur atau plot adalah urutan kejadian dalam cerita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dan saling berhubungan sehingga membentuk konstruksi sebab-akibat dalam cerita yang disajikan.

c) Sudut Pandang

Sudut pandang sering juga disebuat dengan poin of view, merupakan salah satu unsur novel yang dihubungkan dengan cara cerita. Sudut pandang lebih mempersoalkan tantang siapa yang bercerita. Menurut Nurgiyantoro (2013: 248) sudut pandang merupakan strategi, teknik, siasat, yang sengaja digunakan pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Sudut pandang dapat digunkan sebagai sarana untuk menyajikan jalanya cerita melalui tokoh, watak, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi pembaca.

Masih mengutip pendapat Nurgiyantoro (2013: 59-271), sudut pandang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

(1) Sudut Pandang Persona Ketiga “Dia”

Dalam sudut pandang persona ketiga muncul narator yang berperan sebagai pencerita. Narator juga adalah orang yang mengetahui isi cerita selanjutnya, namun bukan tokoh yang ikut terjun secara langsung dalam peristiwa yang terjadi dalam karya fiksi. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk mengenal siapa tokoh yang diceritakan atau siapa yang bertindak.

(2) Sudut Pandang Persona Pertama “Aku”

(3) Sudut Pandang Campuran

Penggunaan sudut pandang dalam cerita novel mungkin saja lebih dari satu tehnik. Pangarang bisa saja berganti dari teknik satu dengan teknik yang lain untuk sebuah cerita yang dituliskanya. Dalam sudut pandang campuran penceritanya menggunakan dua sudut pandang yaitu sudut pandang persona ketiga “Aku”, sudut pandang persona pertama “Dia” pengamat. Bisa saja menggunakan yang sebaliknya ataupun bersamaan. Tergantung dengan yang diinginkan oleh pengarang.

d) Tokoh dan Penokohan

Sama halnya dengan unsur plot, sudut pandang maupun tema, tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya naratif. Pembicaraan mengenai segala perwatakanya maupun ciri khasnaya lebih menarik perhatian pembaca katimbang mencari pemplotanya. Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya, pelaku cerita. Sering kita mendengar pertanyaan “siapa pelaku utama cerita novel ini?”, penokohan atau karakterisasi sering disamakan dengan karakter dan perwatakan. Menurut Purnomo, dan Ratnawati (2005) novel merupakan karya fiksi yang bersifat kreatif, harus menggambarkan tokoh-tokoh ceritanya secara jelas atau rinci. Fiksi sebagai karya imajiner mengandung dan menawarkan model kehidupan yang disikapi dan dialami dengan tokoh-tokoh sesuai dengan pendangan pengarang terhadap kehidupan pembacanya.

Waluyo (2002:165) menyatakan penokohan merupakan cara pandang pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh dengan cerita yang lain, dan watak tokoh-tokoh itu. Dengan penggambaran watak pada pelaku maka cerita tersebut memunculkan tokoh-tokoh yang seperti halnya manusia hidup. Dari interaksi antara tokoh dan penokohan akan memunculkan konflik dan berkembang menjadi sebuah peristiwa. Berikut beberapa jenis penamaan dalam cerita novel berikut dengan penjelasanya:

(1) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis

Fungsi tokoh dilihat dari penampilan dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Menurut Nurgiyantoro (2013: 178) tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi atau yang popular dengan sebutan “hero”.

Tokoh protagonis adalah karakter yang sering kali cocok dengan pandangan kita, harapan-harapan kita, sebagai pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh yang sering menimbulkan konflik dengan tokoh protagonis. Walaupun konflik yang dialami tokoh protagonis tidak selalu disebabkan oleh tokoh antagonis saja, namun juga bisa disebakan dari hal-hal luar seperti bencana alam, lingkungan, kecelakaan dan sebagainya.

(2) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Tokoh datar adalah tokoh yang mudah dikenali oleh pembaca karena pencitranya yang dekat dengan kehidupan kita. Biasanya tokoh datar hanya memiliki satu sifat utama seperti sifat baik saja ataupun jahat saja.

Tokoh bulat adalah tokoh yang penggambaran wataknya memiliki berbagai watak yang dapat dilihat dan dijelaskan melalui berbagai cara baik melalui kepribadian maupun jati dirinya, (Nurgiyantoro 2013:183).

(4) Tokoh Tipikal dan Tokoh Netaral

Tokoh dilihat berdasarkan pencerminan tokoh cerita terhadap manusia dari kehidupan nyata. Tokoh tipikal menurut Nurgiyantoro (2013: 190) penggambaran terhadap orang yang terikat dengan lembaga atau berhubungan dengan suatu lembaga dikehidupan nyata. Pengambarannya bersifat samar, sehingga memerlukan penafsiran pembaca. Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita sendiri. Tokoh netral sering kali hadir hanya untuk cerita itu sendiri, atau sering digambarkan bahwa dialah yang memiliki cerita tersebut.

e) Latar atau Setting

Hal Tersebut penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Di pihak lain jika belum mengenal latar itu sebelumnya, pembaca akan mendapatkan informasi baru yang berguna dan menambah pengalaman hidup. Latar dalam karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-lokasi tertentu, atau sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkah juga yang berwujud tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku ditempat yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2013: 217-218).

f) Amanat

Cerita yang dikatakan baik adalah cerita yang dapat diteladani oleh pembacanya. Dengan menganali dan menggemari karya sastra menjadikan manusia peka terhadap permasalahan masyarakat atau lingkunganya. Amanat dapat disajikan dengan tersurat dan tersirat. Melalui percakapan atar tokoh maupun narasi yang disampaikan oleh pengarang. Amanat sendiri berisi pesan atau ajaran dibalik perilaku atau peristiwa yang dilakukan tokoh dalam cerita fiksi. Jadi jelasanya amanat bersifat subjektif, umum, dan arti kiasan yang dapat diambil dari karya fiksi.

2) Unsur Ekstrinsik

(a) Biografi pengarang: bahwa karya seorang pengarang tidak akan lepas dari pengarangnya; (b) Psikologis (proses kreatif): adalah aktivitas psikologis pengarang pada waktu menciptakan karyanya terutama dalam penciptaan tokoh dan wataknya; (c) Sosiologis (kemasyarakatan) sosial budaya masyarakat diasumsikan. Bahwa cerita rekaan adalah potret atau cermin kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan kehidupan sosial adalah profesi atau institusi, masalah hubungan sosial, adat istiadat antar hubungan manusia satu dengan lainnya, dan sebagainya; dan (d) Filosofis: bahwa pengarang menganut aliran filsafat tertentu dalam berkarya seni.

Dengan aliran filsafat yang dianut oleh pengarang itu berkarya, pembaca akan lebih mudah menangkap makna karya sastra tersebut. Keempat faktor tersebut membangun kompleksitas dalam suatu karya sastra. Tentunya, karya sastra tidaklah bisa dilepaskan dari latar belakang terciptanya karya tersebut. Berdasarkan paparan terkait unsur ekstrinsik, dapat disimpulkan bahwa unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang mempengaruhi karya sastra meskipun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya.

2. Hakikat Kajian Antropologi Sastra a. Pengertian Antropologi Sastra

fase pertama (sebelum abad ke-18), pada fase ini banyak terkumpul manuskrip, catatan, buku dan sebagainya berasal dari penjelajahan bangsa Eropa barat menuju benua lain yang ditulis oleh musafir, pelaut, pendeta sampai dengan pegawai pemerintahan.

Fase kedua (sekitar abad ke-19), ditandai dengan munculnya karangan-karangan yang menjadikan kajian etnografi berdasarkan cara evolusi berpikir masayarakat. Fase ketiga (awal abad ke-20), antropologi sudah berkembang di Inggris dan dijadikan sebagai ilmu parktis dengan tujuan sebagai ilmu yang digunakan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa diluar Eropa. Pada dasarnya digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mendapat pengertian mayarakat masa kini yang kompleks dan sebagai ilmu untuk mempelajari kebudayaan daerah jajahan. Fase keempat (sekitar tahun 1930), ditandai dengan perkembangan ilmu antropologi yang mulai mempelajari masyarakat pedesaan pada umumnya (2009, 3-5).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa antropologi adalah ilmu yang mencoba mencari Jawaban tentang pertanyaan-pertanyan yang berhubungan dengan manusia sebagai mahkluk sosisl yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya ilmu antropologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji manusia sebagai bagian dari masyarakat. b. Hakikat Antropologi Sastra

Secara tidak langsung karya sastra memproyeksikan bentuk kebudayaan dengan bahasa sebagai mediumnya. Sesuai dengan hakikat sastra, yaitu sebagai hasil aktifitas kultural dalam bentuk naskah (artifact), interaksi sosial (socifact), dan kontemplasi diri (manifact). Jika kita menyimak dua bentuk antropologi, antropologi fisik dan antropologi kultural, maka antropologi sastra masuk dalam bentuk antropologi kultural. Adapun bentuk objektif dari antropologi kultural yaitu karya-karya yang dihasilkan manusia, seperti: bahasa, religi, mitos, hukum, adat istiadat, karya seni. (Ratna, 2011:351).

Pendekatan antropologi sastra penting diterapakan sebagai pembanding kajian sosiologi sastra dan psikologi sastra. Antropologi sastra juga berperan sebagai telah pembanding warisan budaya nenek moyang yang harus diteruskan. Adanya keterkaitan antara karya sastra dengan antropologi dinyatakan dalam jurnal online Internasional oleh Iser Writes dalam (Matthews 2010:366).

Iser writes: “Literature is not self-sufficient, so it coulhardly bear its

own origin within itself. What it is, is thresult of its function” In

suggesting this originarperspective, he anticipates a turn to the function of literaturas a part of what would become an increasingly elaborate anthropological approach. Simultaneously warning again discovering

anthropological constants in human nature.”

Maka antropologi sastra menempatkan karya sastra sebagai objek untuk mengupas kebudayaan-kebudayaan yang digambarkan. Suaka (dalam Endrasaara 2013:22) menyatakan bahwa analisis antropologi sastra memandang karya sastra dari sisi antropologi. Karya sastra menjadi pokok kajian dengan mempertimbangkan aspek-aspek antropologisnya.

Alasan yang menimbulkan kedekatan anatara antropologi dan sastra, yaitu (1) keduanya sama-sama memperlihatkan aspek manusia sebagai pelakunya; (2) manusia adalah mahkluk yang berbudaya, memiliki daya cipta rasa kritis untuk mengubah hidupnya; (3) antropologi dan sastra tidak alergi terhadap imajinatif kehidupan manusia yang sering kali lebih indah dari keadaan aslinya; (4) banyak wacana lisan dan non lisan yang menarik minat para antropolog dan ahli sastra; (5) banyak interdisiplin yang mengitari bidang sastra dan budaya, hingga menantang munculnya antropologi sastra (Endraswara, 2013:5-6). Adapun hasil penelitian yang dilakuakan oleh Setiawan (2012) tentang Langendriya lakon Damarwulan, ditemukan ragam kebudayan tentang wujud fisik hasil gagasan budaya oleh para priyayi. Salah satunya adalah tentang, cara memandang dunia, poligami, ajaran hidup, mengendalikan hawa nafsu hingga karya sastra berupa lakon pertunjukan. Dapat disimpulkan, antropologi sastra adalah analisis yang digunakan untuk membedah karya sastra melalui interaksi manusia sebagai sumber kebudayan dalam interaksi masyarakat melalui fakta sastra dan budaya.

c. Langkah-langkah Pendekatan Antropologi Sastra Terhadap Novel

Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto

Wujud yang nyata terkait dengan kompleksitas ide dalam masyarakat sering dikemukakan dan dipaham sebagai adat atau adat istiadat. Wujud kebudayaan sebagai kompleksitas ide menggambarkan wujud gagasan dari sebuah kebudayaan. Dan biasanya bersifat abstrak, hanya dapat dipahami dan diketahui oleh warga kebudayaan lain.

Wujud kompleksitas aktivitas dalam penelitian ini dapat diketahui melalui tokoh yang terdapat dalam novel Dua Ibu. Koetjaraningrat menjelaskan bahwa kompleksitas aktivitas ini menggambarkan wujud tingkah laku manusianya, misalnya berbicara, berjalan, menari, serta tingkah laku dalam melakukan pekerjaan. Kompleksitas aktivitas dekat dengan hubungan sosial yang dilakukan dalam masyarakat. Bentuknya dapat dilihat secara kongkrit melalui foto, film, atau bentuk dokumen lainya. Wujud kompleksitas hasil budaya adalah kebudayaan yang terkait dengan benda-benda karya manusia atau sering disebut dengan kebudayaan fisik. Beberapa sampai sekarang masih terawat dan sebagain sudah tidak diketahui jejaknya. Dapat diambil contoh bentuk kebudayaan fisik antara lain adalah Candi Borobudur, seni gamelan, tari, nasakah kuna, sistem perkawinan dan masih banyak lagi. Dapat dikatakan wujud budaya terkait dengan kompleksitas hasil budaya bersifat kongkret karena dapat didokumentasikan melalui foto, film dan sebagainya. Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lainya. Terdapat tiga kunci dasar dalam memahami suatu kebudayaan yaitu, ide (mantefak), sistem sosial (sosiofak), dan wujud fisik (artefak). Tiap bentuk kebudayaan universal sudah tentu menjelma dalam ketiga hal tesebut di atas, (Koentjaraningrat, 2009:75).

3. Fagmen Kebudayaan Jawa

Bila kita lihat pemaknaan budaya secara etimologi, kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya adalah bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti “budi”. Dalam bahasa Inggris budaya adalah culture, yang berasal dari bahasa latin yaitu, colare yang berarti “mengolah”. Hal tersebut senada dengan pendapat Djojodigoena yang menyatakan bahawa budaya sebagai daya sebagai budi, sedangkan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa (dalam Koentjaraningrat, 2009:7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan susah diubah.

Budaya sebagai hasil cipta rasa karsa manusia tentu saja secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses kreatif pengarang dalam menciptakan suatu karya. Dalam novel Dua Ibu mengambil setting kota Surakarta yang erat dengan budaya Jawa “kejawen”, karena masih dalam lingkup pengaruh pemerintahan Kraton Kasuananan. Hal tersebut terlihat dari bahasa khas yang digunakan, nama-nama daerah yang disebutkan tokoh, makanan, serta sistem pernikahan yang digunakan.

Menurut Kodiran (dalam Koentjaraningrat, 2009:329) daerah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian tengah dan timur pulau Jawa. Disebutkan dalam Journal of Marine and Island Cultures, Java island is located in the midst of Indonesian archipelago which is geographically recognized as the “maritime continent” and the widest insular region in the world. During the history, Java has been one of the most important islands not only in the Indonesian archipelago but also in Southeast Asian region. Pulau Jawa terletak ditengah Indonesia secara geografis, diakui sebagai kepulauan maritim dan sebagai salah satu pulau paling luas di dunia.

Orang Jawa meyakini hidup yang benar adalah hidup sebagai orang Jawa. Mengetahui dan memperlihatkan tingkah laku yang sopan, mengucapkan kata-kata yang pantas, serta mempertahankan tatanan yang ada. Dalam budaya Jawa banyak ditemukan nilai luhur yang masih dapat diadaptasi sebagai bentuk pertahanan diri menghadapi serangan dari kebudayaan lain. Terlebih lagi sebagai manusia yang hidup dan berakal sudah menjadi kewajiban diri untuk mengatahui hakikat asal hidupnya. Pengetahuan semacam itu perlu mendapat perhatian, sehingga dikemudian hari kekayaan leluhur dapat tetap menyala di tengah gempuran era globalisasi. Hal ini dapat kita contoh dari perjuangan para pendahulu kita melalui naskah, buku-buku sejarah serta dokumen lain yang menegaskan bahwa keluesan, kelenturan, dan kearifan Jawa ternyata tidak pudar walaupun telah mengalami perubahan oleh bangsa Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris.

Para pujangga kraton justru mengalami katarsis pada masa-masa tersebut dan melahirkan mahakarya seperti Serat Centhini, Serat Wirit Hidayat Jati, Serat Kalatidha, Serat Jathi Barang serta masih banyak lagi yang dikarang oleh Ronggowarsito beliau adalah seorang pujangga dari Kraton Surakarta yang karyanya masih dijadikan filsafah hidup sampai sekarang oleh masyarakat Jawa.

4. Hakikat Nilai-nilai Pendidikan Karakter a. Pengertian Nilai Pendidikan Karakter

Dalam nilai terdapat pembekuan tentang hal yang dianggap baik dan kurang baik terhadap pengaturan perilaku. Melalui pemahaman tentang nilai menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan pedoman untuk berfikir dengan kualitas yang lebih baik. Walaupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat sangatlah banyak dan beragam. Mempelajari nilai bisa didapatkan melalui berbagai hal, salah satunya adalah melalui karya sastra. Sudah dijelaskan dalam hakikat karya sastra, fungsi karya sastra sebagai media pembelajaran bukan sekedar hisapan jempol belaka. Tidak salah rasanya jika ada pendapat yang menyatakan bahwa karya sastra mengandung nilai-nilai pendidikan.

Salah satunya adalah Waluyo dan Wardani, yang menegaskan bahwa nilai sastra adalah kebaikan dalam makna karya sastra bagi kehidupan yaitu makna medial (menjadi Sasaran), makna final yang dicari seseorang, (2009:37). Nilai kebudayaan, nilai pendidikan, serta nilai moral yang terdapat dalam novel Dua Ibu mengandung nilai-nilai pendidikan yang layak untuk dikaji, sebagai sarana pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata yaitu “Pendidikan” dan “Karakter”. Adisusilo (2010:30) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu system yang berupaya menanamkan karakter kepada warga sekolah yang meliputi, komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan lingkungan.

Pendidikan karakter diberikanya tempat dari kebebasan individu dalam menghayati nilai-nili yang dianggap baik, luhur, dan layak untuk diperjuangkan sebagai pedoman dalam kehidupan bertingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesama, dan Tuhan. Pendapat tersebut dipertegas oleh Saptono (2011:23) dalam pendidikan karakter terdapat tiga komponen yang ditekan untuk mengembangkan karakter yang baik (components of goog character), yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan mengenai moral (moral felling), moral tindakan atau perbuatan (moral action).

Keunikan dari pendidikan yang ditawarkan dalam karya sastra, tidak akan terlepas dari karya itu sendiri, serta menawarkan pengalaman yang tidak diberikan oleh media lain. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk menanamkan nilai yang dianggap baik secara objektif oleh mayarakat dan diri sendiri, kepada yang didik dengan tujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dalam menjalankan kehidupan.

b. Komponen-komponen Nilai Pendidikan Karakter

Melihat pendapat lain,menurut Sumani dan Haryanto (2012:33) nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara serat akan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu ing ngarsa sung tuladha (jika di depan memberikan teladan), memberikan nilai tentang keteladanan serta pembimbingan. Ing mdadya mangun karsa, yang mengandung nilai jika di tengah memberikan gagasan, atau mengajarkan kreativitas. Tut wuri handayani mengandung nilai bagi yang berada di belakang menjaga sehingga tujuan tetap tercapai,mengajarkan tentang memantau, merawat, menjaga, memberikan penilaian serta saran namun juga memberikan kebebasan bernalar.

Tabel 1 Nilai dan Diskripsi Nilai Pendidikan Karakter Pusat Kurikulum (2010: 9-10)

No Nilai Deskripsi

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disipil Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

11. Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat

Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15. Gemar

Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

c. Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sastra

Dalam karya sastra terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan sebagai refleksi untuk mengatasi permasalahan kehidupan. Ketika membaca karya sastra dapat memperkaya pengalaman siswa sehingga lebih peka terhadap hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan lingkunganya.Menurut pendapat Jamaluddin (2003:81) hakikat pembelajaran sastra berorientasi pada pengembangan kemampuan intuitif dan emosional peserta dalam upaya memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam karya sastra. Kemudian tahap selanjutnya adalah memahami sastra secara komperhensip atau menyeluruh, diperlukan kemampuan intelektual sebagai sarana penunjangnya. Sehingga akan tumbuh pemahaman terhadap semua ragam sastra dari peserta didik.

Ketika mempelajari karya sastra maka kemampuan afektif yang berurusan dengan rasa, nurani, serta nilai-nilai akan terasah. Sejatinya pembelajaran sastra dapat membantu mengembangkan pendidikan dalam empat manfaat yaitu: membantu ketarampilan berbahasa, meningkatkan kemapuan berbudaya, mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak (Rahmato, 1998;16). Karya sastra yang dijadikan sebagai bahan ajar haruslah mengandung pesan yang yang akan disajikan dalam proses pembelajaran. Pengajaran sastra tentu tidak akan terlepas dari pengaruh pengajar sebagai pemeran utama proses pendidikan, sehingga harus memahami unsur ganda yang terdapat dalam karya sastra yaitu, unsur sastra sebagai bahasa dan perananya sebagai refleksi pengalaman.

5. Hakikat Materi Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas a. Pengertian Materi Pembelajaran

Abidin (2012:33) menegasakan bahwa secara garis besar materi ajar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi. Jadi pemilihan materi yang tepat berpengaruh terhadap tercapainya kompetensi yang ditujukan untuk siswa. Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:219), ada beberapa pokok bahasan yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran, yaitu: (a) materi pelajaran harus sesuai dengan kurikulum sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional; (b) materi pelajaran harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik pada umumnya; (c) materi pelajaran terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan; (d) materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual dan konseptual. Materi atau bahan pengajaran ditetapkan dengan merujuk pada tujuan-tujuan instruksional.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pendidik dalam memilih bahan ajar sehingga sesuai dengan kondisi peserta didik, maka tujuan kopetensi pembelajaran dapat tercapai. Suprahatiningrum (2013:24) menjelaskan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

b. Tujuan Pemebelajaran Sastra

Pemebelajaran sastra sudah diimplementasikan dalam jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dalam mempelajari sastra tentunya tidak akan terlepas dari peran bahasa, hal ini dikarenakan bahasa sebagai media pembangun sastra. Namun pemebalajaran bahasa tidak dapat disamakan dengan pembelajaran sastra. Untuk memahami tujuan pembelajaran sastra marilah terlebih dahulu kita uraikan pengetian pemeblajaran sastra menurut bebrapa ahli.

Moody dalam bukunya The Teaching of Literature (dalam Ardianto 2007:60) menyebutkan tujuan pembelajaran sastra merupakan rumusan tujuan yang “khas sastra”. Moody juga menegaskan bahawa pembelajaran sastra meliputi kawasan afektif dan kognitif, yaitu:

1) Informasi, agar siswa mengetahui tentang informasi apa itu sastra, jenis karya sastra, unsur yang membangunya, biografi pengarang, dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan yang diajarakan disini bersifat hafalan.

2) Prespektif, di dalamnya terdapat penghargaan terhadap karya sastra yang termasuk aspek apresiasi. siswa diajak menafsirkan karya sastra berdasarkan pendapatnya sendiri, melalui evaluasi berdasarkan latar belakang masing-masing.

3) Konsep, artinya tentang pengertian-pengertian pokok terhadap suatu hal yang terdapat dalam karya sastra. Sebagai contoh konsep tentang aliran nasakah drama, jenis-jenis drama, macam-macam sajak, perbedaan hikayat dengan novel, dan sebagainya. Dalam hal konsep tidak hanya berhenti pada konsep saja, tetapi juga dapat menerapkan konsep tertentu dalam pembelajaran sastra.

Menurut pendapat Wibowo (2013: 134) salah satu tujuan pokok dari pembelajaran sastra adalah menumbuhkan nalar distingtif, agar siswa dapat mencerna bahwa kebajikan berbeda diametral dengan kejahatan. Melalui nalar distingtif, pendidikan karakter membentuk kesadaran dikalangan anak bahwa kebajikan dan kejahatan tidak muncul dari ruang vakum atau kosong, tapi merupakan akibat logis dari berbagai sebab. Ada dua pembagian tujuan pembelajaran sastra, yaitu.

(1) tujuan pembelajaran sastra untuk ilmu sastra, orientasinya pada teori sastra, sejarah sastra, sosiologi sastra, dan kritik sastra;(2) tujuan pembelajran sastra untuk pendidikan, yang dimaksut adalah mengantarkan peserta didik untuk memahami dunia fisik dan dunia sosialnya. Serta untuk menghayati dan mengapresiasi nilai-nilai dengan hubunganya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan di atas penting mengetahui tujuan pembelajarn sastra sebelum mengajarkan kepada peserta didik. Dapat digaris bawah bahwa peranan sastra dapat berpengaruh besar pada perkembangn afektif dan kognitif perseta didik. Hal tersebut tentu perlu diimbangi dengan kreativitas serta keuletan mengajar secra berkesinambungan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah suatu proses mengenalkan, menghayati, menafsirkan, serta mengapresiasi sebagai sesuatu yang bernilai dan berguna untuk kehidupan.

c. Pengajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas

Terlebih lagi ketersedian bahan bacaan di perpustakaan sekolah terkadang belum memadai. Sehingga dirasa siswa dianggap terlajur tidak menyukai karya sastra, padahal mungkin saja karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung saja. Merujuk pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) Pembelajaran sastra di SMA merupakan bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku; (2) menghargai dan bangga menggunkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia serta menggunakannya secara tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah manusia Indonesia. Dapat dilihat bahawa pembelajaran karya sastra menjadi komponen penting dalam meningkatkan ketrampilan peserta didik, serta mendapat ruang tersendiri sebagai pengentar peoses pembelajaran.

Menurut Gani (1988:15), memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan sastra merupakan tujuan utama pembelajaran sastra, dengan sasaran ahkir mampu mengapresiasi cipta rasa. Dalam hal ini peserta didik tidak dituntut untuk menjadi sastrawan handal, melainkan diharapkan dapat memahami pengetahuan dasar tentang karya sastra, sehingga pengetahuan peserta didik tidak hanya tentang ilmu kebahasaan saja, tetapi juga ilmu sastra.

1) Bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan pada masalah kebahasaan saja, tetapi juga cara penulisan pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya sastra tesebut, serta kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Penguasaan bahasa sebenarnya berkembang melalui tahapan-tahapan yang tampak jelas melalui individu. Sementara perkembangan sastra melalui tahapan-tahapan yang melewati banyak aspek kebahasaan.

2) Latar Belakang Budaya

Peserta didik lebih mudah memahami pesan karya sastra jika suatu karya sastra dekat dengan latar belakang kehidupan pembacanya. Terutama bila tokoh yang berada dalam karya tersebut mempunyai kemiripan dengan pembaca, atau lingkungan hidupnya. Guru seharusnya memilih karya sastra yang diminati siswanya sehingga dapat menyajikan karya sastra yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar jangkauan yang dimiliki oleh siswa, karena materi yang baik harus relevan dengan peserta didiknya.

3) Psikologi

Tabel. 2 Materi Pengajaranar Sastra Kelas XI Sekolah Menengah Atas KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR SMA KELAS XI 1. Menghayati dan

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks

cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama

1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi lisan dan tulis melalui teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama misteri, imajinasi, serta permasalahan remaja dan sosial

berinteraksi secara efektif

untuk menceritakan kembali kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan kriminal (terorisme)

2.4 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk memaparkan kebijakan lingkungan dan perdagangan bebas

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung Jawab dalam penggunaan bahasa

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan 3.2 Membandingkan teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan

3.3 Menganalisis teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama baik melalui lisan maupun tulisan

3.4 Mengevaluasi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama

minatnya untuk

4.1 Menginterpretasi makna teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama baik secara lisan maupun tulisan

4.2 Memproduksi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan mupun tulisan

4.3 Menyunting teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan

4.4 Mengabstraksi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama baik secara lisan maupun tulisan

4.5 Mengonversi teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan

Guru, harus mencintai sastra dengan memperlihatkannya kepada para siswa. Penularan kecintaan tidak dapat hanya lewat kata, tetapi perilaku yang lebih mengena. Jika siswa tahu bahwa gurunya senang membaca sastra melalui ungkapan-ungkapan yang “nyastra”, secara positif akan mempengaruhi siswa mencari tahu sendiri, lalu menirukannya karena bisa dilihat, dan bisa disaksikan.

B. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kebudayaan tidak lepas dari simbol-simbol. Simbol-simbol inilah yang menjadi ciri khas atau yang memperkaya kehidupan masyarakat terutama di dunia pendidikan. Sastra merupakan produk budaya yang bermediumkan bahasa berisi cerminan masyarakat dan nilai-nilai kehidupan.

Karya sastra perlu dibedah untuk lebih sedarhana diambil nilai-nilainya. Sehingga berguna tidak hanya untuk pembaca namun siapa pun yang membutuhkanya. Sebagai salah satu bentuk karya sastra, novel tentunya memiliki banyak nilai-nilai moral, potret sosial, bahkan suatu kebudayaan dari masyarakat penciptanya. Penelitian ini berfokus dalam meneliti novel sebagai salah satu genre sastra yang terlahir dari lingkungan hidup sastrawan. Sebagai seorang yang selalu mengalami perkembangan dalam lingkungan sosialnya, tentu novel ini lahir dari segala kegelisahannya akan cara pandangnya tentang hidup bersama.

Penerapan penelitian karya sastra berpusat pada unsur intrinsik objek yang mendominasi seperti tema, tokoh, dan setting dalam novel Dua Ibu. Penelitian ini di arahkan pada kajian unsur-unsur budaya dalam novel. Secara konkret penelitian antropologi sastra difokuskan untuk menemukan aspek kebudayaan Jawa yang berupa sistem kepercayaan, sistem religi, sistem mata pencarian, sistem kesenian, serta hasil budaya. Selain itu peneliti juga mencari nilai-nilai pendidikan karakter yang telah terungkap dalam delapan belas aspek oleh dinas pendidikan, kemudian mengaitkan dengan materi pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan kurikulum 2013 tentang pembelajaran sastra di SMA. Berikut adalah bagan kerangka berfikir penelitian yang digambarkan secara ringkas dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Gambar .1 Bagan Kerangka Berpikir

Novel Dua Ibu Karya Arswendo

Atmowiloto

Antropologi Sastra

Nilai Pendidikan Karakter Struktur Novel

Tema, Tokoh, Setting, dll

1. Kompleksitas Ide 2. Kompleksitas Tokoh 3. Kompleksitas Hasil Budaya

1. Religius 2. Kerja Keras 3. Kreatif 4. Dll

SIMPULAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data

1. Proses Kreatif Arswendo Atmowiloto

Arswendo merupakan penulis yang sudah makan banyak asam garam. Sejak muda, beliau telah melakukan banyak pekerjaan kasar sehingga penulis ini lebih banyak mengangkat cerita masyarakat pinggiran. Kisah yang hampir sama juga muncul dalam novel Dua Ibu. Pengarang menggambarkan perjuangan mempertahankan hidup secara komunikatif, mengalir apa adanya. Cara menulis pengarang membuat pembaca tidak bisa berhenti membaca.

Arswendo Atmowiloto lahir di Solo, 26 November 1946. Ia mulai menulis dalam bahasa Jawa. Sampai kini karyanya yang sudah diterbitkan sudah puluhan judul. Ia sudah belasan kali juga memenangkan sayembara penulisan, memenangkan setidaknya dua kali Hadiah Buku Nasional, dan mendapat penghargaan baik tingkat nasional maupun ASEAN. Pernah mengikuti program penulisan kreatif di University of Iowa, Iowa City, USA. Dalam karier jurnalistik, ia pernah memimpin tabloit Monitor, sebelum terpaksa menghuni penjara (1990) selama lima tahun.

Arswendo menemui Sudwikatmono yang menerbitkan tabloid Bintang Indonesia yang sedang kembang-kempis. Di tangannya, Arswendo berhasil menghidupkan tabloid itu. Namun Arswendo hanya bertahan tiga tahun di situ karena ia kemudian mendirikan perusahaannya sendiri, PT Atmo Bismo Sangotrah, yang memayungi sedikitnya tiga media cetak: tabloid anak Bianglala, Ina (kemudian jadi Ino), serta tabloid Pro-TV. Saat ini selain masih aktif menulis ia juga memiliki sebuah rumah produksi sinetron.

2. Kedudukan Arswendo Atmowiloto dalam Kesusastraan Indonesia Arswendo yang bernama asli Sarwendo, menganut agama kristen. Setelah lulus sekolah menengah atas beliau melanjutkan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Surakarta, namun tidak tamat. Mulai terjun di dunia kepenulisan pada tahun 1971, cerpennya pertama kali dimuat oleh majalah mingguan Bahari yang berjudul “Sleko”. Pernah memimpin Bengkel Sastra Pusat Kesenian Jawa Tengah, di Solo (1972), wartawan Kompas dan pemimpin redaksi Hai, Monitor, Senang, Dan tahun 1979 mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Iowa City, Amerika Serikat. Tahun 1972 memenangkan Hadiah Zakse ayas esaomua "Buyung -Hok dalam kreativitas kompromi.

(1985), Pacar Ketinggalan Kereta (skenario dari novel Kawinnya Juminten,1985), Pengkhianatan G30S/PKI (1986), Dukun Tanpa Kemenyan (1986), Akar Asap Neraka (1986), Garem Koki (1986), Canting (1986), Indonesia from the Air (1986), Telaah tentang Televisi (1986), Lukisan Setangkai Mawar: 17 Cerita Pendek Pengarang Aksara (1986), Tembang Tanah Air (1989), Menghitung Hari (1993), Oskep (1994), Abal-abal (1994), Berserah Itu Indah: Kesaksian Pribadi (1994), Auk (1994), Projo & Brojo (1994), Sebutir Mangga di Halaman Gereja: Paduan Puisi (1994), Khotbah di Penjara (1994), Sudesi: Sukses dengan Satu Istri (1994), Suksma Sejati (1994), Surkumur, Mudukur, dan Plekenyun (1995), Kisah Para Ratib (1996), Darah Nelayan (2001), Dewa Mabuk (2001), Kadir (2001), Keluarga Bahagia (2001), Keluarga Cemara 1, Keluarga Cemara 2 (2001), Keluarga Cemara 3 (2001), Pesta Jangkrik (2001), Senja yang Paling Tidak Menarik (2001), Dusun Tantangan (2002), Mencari Ayah Ibu (2002), Mengapa Bibi Tak ke Dokter (2002), Senopati Pamungkas (1986/2003), dan Fotobiografi Djoenaedi Joesoef: Senyum, Sederhana, Sukses (2005).

B. Hasil Penelitian

1. Struktur Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto

Novel Dua Ibu menceritakan pandangan dunia pengarang kehidupan sederhana yang dijalani para tokoh dengan pendidikan dan tingkat sosial lemah serta segala macam warna, lika-liku, dan permasalahan kehidupan. Beragam persoalan hidup ditampilkan dengan berlatar kehidupan pelaku utama dan orang-orang yang berada di sekitanya. Pengarang menonjolkan kisah kasih sayang ibu, dengan menyertakan perjuangan hidup, budaya Jawa, dan keyakinan. Konflik pertama muncul ketika ayah yang seharusnya menjadi tumpuan keluarga meninggal dunia. Ibu yang kemudian mengantikan tugas memikul tanggung jawab dalam membesarkan kesembilan anaknya, walaupun diketahui bahwa anak-anak yang dibesarkan bukan anak kandungnya.

Namun hal tersebut tidak menurunkan kasih sayang seorang ibu dalam memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tugas Ibu semakin berat mengetahui uang pensiunan dari ayah tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya permasalahan ekonomi yang pelik memaksa ibu untuk menggadaikan perabot rumah serta barang-barang peninggalan ayah. Kisah pengorbanan seorang ibu yang dikisahkan melalui sudut pandang anak-anaknya bercampur dengan kisah perjalanan hidup, pernikahan adat Jawa, kasih sayang yang mengharukan.

a. Tema

Tema merupakan dasar cerita, gagasan umum sebuah cerita. Selain itu, tema memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang diceritakan, sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteks paling umum. Pengarang menjadikan kasih sayang seorang ibu sebagai inti keseluruhan cerita.

Novel Dua Ibu mengisahkan arti kata seorang “Ibu” bagi anak -anaknya. Dalam kehidupan ibu yang melahirkan tidak selalu membesarkan dan merawat anaknya. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga semenjak ayah mereka meninggal tidak membuat seorang ibu gentar mengadapi segala masalah yang terjadi, dengan berbagai upaya satu demi satu masalah yang ada diselesaikan dengan penuh kasih sayang dan bijaksana. Pengorbanan, kesabaran, kebijaksanaan, kasih sayang, serta kegigihan yang ditampilakan sosok ibu dalam membesarkan kesembilan ankanya menjadikan Novel Dua Ibu dekat dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dinyatakan pula bahwa dalam kehidupan ada dua macam ibu. Pertama, sebutan untuk perempuan yang melahirkan anaknya. Kedua, sebutan untuk perempuan yang merelakan kebahagianya sendiri untuk anak orang lain, dengan rasa bahagia pula. Tema pengorbanaan novel ini dapat dilihat melalui pengkisahan yang dilakukan oleh anak-anaknya maupun melalui surat-surat kiriman kepada sang ibu.