SALINAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimum bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengalokasian

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06

Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11

Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang

selanjutnya disebut DAK Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlindungan fungsi lingkungan hidup, dan dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah

instansi yang bertanggung jawab dalam urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

DAK Bidang LH bertujuan meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam:

a. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup daerah kabupaten/kota; dan

b. mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan

iklim.

Pasal 3

DAK Bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kegiatan DAK Bidang LH;

b. anggaran DAK Bidang LH;

c. pembinaan; dan

d. pelaporan.

Pasal 5

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan:

a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:

1. menetapkan kelas air pada sungai prioritas di

wilayahnya;

2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara,

dan tanah;

3. menetapkan kebijakan pengurangan volume

sampah;

4. menambah luas ruang terbuka hijau yang berfungsi

sebagai paru-paru kota;

5. pemulihan fungsi sungai dan danau;

6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; dan

7. menunjang program unggulan antara lain:

a) Adiwiyata;

b) Adipura;

c) Bank Sampah;

d) Menuju Indonesia Hijau;

e) Langit Biru.

Pasal 6

(1) Kegiatan DAK Bidang LH meliputi:

a. pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup;

b. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian

pencemaran lingkungan hidup;

c. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan

d. pengadaan sarana dan prasarana perlindungan

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas dan bersyarat.

(3) Kabupaten/kota dalam memilih kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. pencapaian indikator kinerja utama Kementerian

Lingkungan Hidup;

b. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup

yang dihadapi;

c. kondisi lingkungan hidup setempat;

d. keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan;

e. kesesuaian dengan perencanaan daerah;

f. jumlah alokasi anggaran; dan

g. ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1) Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi pengadaan:

a. peralatan laboratorium permanen untuk uji

kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah;

b. peralatan portable untuk uji kualitas air, udara

emisi, dan tanah; dan

c. kendaraan operasional roda empat untuk

pemantauan dan pengawasan lingkungan.

(2) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian

pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sarana dan prasarana pengolahan air limbah

1. Instalasi Pengolah Air Limbah usaha kecil dan menengah (IPAL UKM);

2. Instalasi Pengolah Air Limbah komunal (IPAL

Komunal);

3. Instalasi Pengolah Air Limbah komunal (IPAL

Puskesmas);

4. Pengolah sampah dengan prinsip 3 R;

b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan

prinsip 3R (reuse, recycle, recovery) di tempat

penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah.

(3) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

a. pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Hutan

Kota

b. penanaman mangrove dan vegetasi pantai;

c. pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem

terumbu karang berbasis masyarakat;

d. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi

biogas.

(4) Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

a. sumur resapan;

b. lubang resapan biopori;

c. embung (kolam tampungan air);

d. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan

sungai dan danau;

e. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan

pembuatan media tanam (bitumen);

f. penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan

Pasal 8

Kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dana DAK Bidang LH dilarang untuk membiayai:

a. biaya administrasi proyek;

b. biaya penyiapan proyek fisik;

c. biaya penelitian;

d. biaya pelatihan;

e. honor;

f. biaya perjalanan pegawai daerah; dan

g. lain-lain biaya umum sejenis yang meliputi:

1. biaya pengambilan sampel untuk pemantauan

kualitas air, udara, dan tanah;

2. biaya pengambilan data sampah; dan

3. biaya untuk penyusunan laporan.

Pasal 10

Kabupaten/kota wajib mengalokasikan:

a. dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) yang berasal dari APBD kabupaten/kota; dan

b. dana penunjang, untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan DAK Bidang LH diwilayahnya.

Pasal 11

(1) Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion melaksanakan

pemantauan yang dilaksanakan oleh provinsi dalam bentuk:

a. pedoman dan standar;

b. pemberian rekomendasi;

c. rapat kerja teknis; dan

d. bimbingan teknis.

(2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan kepada gubernur melalui mekanisme pemanfaatan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2013.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh gubernur dalam bentuk:

a. koordinasi perencanaan pemanfaatan;

b. usulan rekomendasi pengadaan kepada Pusat

Pengelolaan Ekoregion;

c. pembinaan teknis;

d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 12

(1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

wajib menyusun dan menyampaikan:

a. laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH; dan

b. laporan output dan outcome pelaksanaan kegiatan

DAK Bidang LH,

kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.

(2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten/Kota harus menyusun Tim Pelaksana Kegiatan DAK Bidang LH.

(3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

a. laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH dari Kabupaten/Kota penerima anggaran DAK Bidang LH TA 2013; dan

b. laporan output dan outcome kegiatan DAK Bidang

LH dari Kabupaten/Kota penerima anggaran DAK Bidang LH TA 2013,

kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion di wilayah kerjanya.

(4) Pusat Pengelolaan Ekoregion menyampaikan hasil

rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH dari provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup;

(5) Hasil rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan DAK

Bidang LH dari Pusat Pengelolaan Ekoregion menjadi bahan evaluasi dan perencanaan DAK Bidang LH tahun berikutnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri

atas:

a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan,

dan serapan anggaran DAK Bidang LH TA 2013;

b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;

c. laporan output dan outcome pelaksanaan kegiatan;

dan

d. laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Kabupaten/Kota TA 2012. Pasal 13

(1) Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi wajib

menyusun Tim Pemantauan Kegiatan DAK Bidang LH diwilayahnya.

(2) Kepala Institusi Lingkungan Hidup provinsi

menyampaikan laporan hasil pemantauan kegiatan DAK Bidang LH diwilayahnya kepada Pusat Pengelolaan

Ekoregion dan Kementerian Lingkungan Hidup cq Biro PKLN.

(3) Pusat Pengelolaan Ekoregion menyampaikan hasil

rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH dari provinsi di wilayahnya kepada Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.

(4) Hasil rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan DAK

Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi dan perencanaan DAK Bidang LH tahun berikutnya.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (2) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan DAK bidang LH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA, TTD

BALTHASAR KAMBUAYA Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januri 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas,

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2013 adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Prioritas pemanfaatan DAK Bidang LH adalah pada kegiatan-kegiatan yang berdampak nyata terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam DAK Bidang LH Tahun 2013 meliputi:

A. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan

kualitas lingkungan hidup secara terbatas dan bersyarat;

B. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan

hidup;

C. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim, dan

D. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan

hidup.

Manfaat yang diharapkan dari pengadaan sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah:

Kegiatan Manfaat Kegiatan

A. pengadaan sarana dan

prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup

untuk menguji kualitas air, udara dan tanah sehingga dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup di kabupaten/kota

B. pengadaan sarana dan

prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup

sebagai upaya pencegahan dan

pengendaliaan pencemaran lingkungan hidup untuk dapat mengurangi beban pencemaran di kabupaten/kota

C. pengadaan sarana dan

prasarana dalam rangka adaptasidan mitigasi perubahan iklim

sebagai upaya untuk

mendukungmitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota

D.pengadaan sarana dan

prasarana perlindungan fungsi lingkungan hidup

sebagai upaya melindungi dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup di kabupaten/kota

Untuk memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan tersebut perlu di pertimbangkan dan gambaran tentang manfaat serta kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Diharapkan pengadaan sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dialokasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang program unggulan lingkungan hidup, maka sarana dan prasarana dapat dimanfaat antara lain:

No Program Sarana dan Prasarana

1

2

Bank Sampah

Adiwiyata

bangunan bank sampah alat pencacah sampah alat pemilah sampah gerobak sampah Bak sampah

Alat pengolah sampah Sumur resapan Pembuatan biopori Taman hijau Penanaman pohon Solar Cell

3 Kampung Iklim limbah sekolah

alat pencacah sampah alat pemilah sampah gerobak sampah Pembuatan biopori Biogas

Untuk Adiwiyata, Bank Sampah dan Kampung Iklim bagi kabupaten/kota yang akan melakukan pengadaan sarana sebagaimana tercantum di atas harus memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan dinas terkait;

2. jaminan tertulis dari instansi pengelola bahwa sarana tersebut akan

dimanfaatkan, dipelihara dan dioperasionalkan;

Contoh: Adiwiyata dengan Kepala Sekolah, Bank Sampah dengan Pihak Ketiga dan Kampung Iklim dengan Kepala Desa;

3. memberikan pelatihan singkat dan pembinaan terutama untuk

peralatan yang memerlukan keahlian untuk mengoperasikannya;

4. memasang logo KLH dan DAK LH sesuai tahun pengadaannya pada

setiap sarana yang diadakan;

5. membuat dokumen serah terima asset yang diberikan;

6. menyampaikan daftar asset yang diberikan kepada Menteri Negara

Lingkungan Hidup c.q unit teknis terkait.

II. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan teknis bagi kabupaten/kota penerima DAK Bidang LH dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan lingkup kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang LH 2013.

Tidak semua kegiatan yang ada pada pedoman ini harus dilaksanakan. Kegiatan yang akandilaksanakan sesuai dengan pertimbangan pemilihan kegiatan, seperti yang dijelaskan pada pasal 13, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang LH 2013.

III. PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Di dalam panduan ini dijelaskan teknis pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan, sehingga diharapkan kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang LH 2013 memiliki arahan teknis yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Apabila di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan membutuhkan arahan teknis lebih lanjut ataupun kendala dapat menghubungi unit teknis terkait.

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan

Hidup

Sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Peralatan laboratorium permanen;

2. Peralatan laboratorium lainnya, yang terdiri dari peralatan sampling

air portable, sampling udara ambient dan sampling udara emisi

sumber tidak bergerak, serta pengujian kualitas tanah;

3. Kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan

pengawasan kualitas lingkungan. Ruang lingkup kegiatan:

1. Peralatan laboratorium permanen

Pengadaan peralatan laboratorium hanya diperbolehkan bagi kabupaten/kota yang:

a. telah mengoperasikan laboratorium;

b. telah memiliki sumberdaya manusia yang kompeten; dan

c. didukung dengan ketersediaan anggaran yang tetap atau rutin;

d. memiliki gedung dan sumberdaya manusia serta sarana

pendukung seperti listrik, sistem pendingin dan air.

Kabupaten/kota yang akan melakukan pengadaan peralatan laboratorium harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion setelah dilakukan konsultasi dengan provinsi dan dinilai kelayakannya.

2. Peralatan laboratorium lainnya

a. Peralatan sampling air portable

Peralatan sampling air portable diperlukan untuk pengujian sampel kualitas air, untuk parameter DO, BOD, COD, TSS,

Amonia, pH dan fecal coliform. Peralatan dengan fungsi yang

sama dan sudah diadakan pada tahun sebelumnya, tidak diperbolehkan kecuali untuk penggantian alat yang rusak.

b. Peralatan sampling udara ambien.

Peralatan sampling udara ambien paling sedikit dapat

Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon (O3), Timah

Hitam (Pb), Total Suspended Particulate (TSP), Particulate Matter

dengan ukuran kurang dari 10 mikron (PM10) dan Particulate

Matter dengan ukuran kurang 2,5 mikron (PM2,5). Pengadaan

peralatan sampling udara ambien sebaiknya dilengkapi dengan alat ukur meteorologi yang dapat mengukur kecepatan angin,

arah angin, temperatur udara, kelembaban udara dan solar

radiation (radiasi sinar matahari). Peralatan sampling udara

ambient diperlukan untuk melengkapi peralatan pengujian di laboratorium yang sudah tersedia sebelumnya.

Pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi,

dan tanah dapat langsung diusulkan oleh kabupaten/kota kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion.

Bagi kota yang sudah memiliki alat pemantauan kualitas udara ambien otomatis (AQMS mengacu pada ketentuan di atas. Peralatan dengan fungsi yang sama dan sudah diadakan pada tahun sebelumnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk penggantian alat yang rusak.

Peralatan sampling udara ambient (manual) terdiri atas:

No Parameter Peralatan Sampling

1. Sulfur dioksida (SO2) Botol Impinger

2. Nitrogen dioksida (NO2) Midget Impinger

3. Ozon (O3)/ Oksidan

fotokimia (Ox) Botol Impinger

4. Total Suspended Particulate

(TSP) High Volume Air Sampler (HVAS)

5. Particulate Matter < 10 um

(PM10) - High Volume Air Sampler dilengkapi dengan

- Gent Sampler

6. Particulate Matter < 2,5 Um

(PM2,5) - Gent Sampler

Gambar 1

Contoh Peralatan portable untuk emisi kendaraan

Gas analyzer

Gambar 2

Contoh Peralatan portable untuk emisi kendaraan

Opacitymeter

c. Peralatan sampling udara emisi sumber tidak bergerak.

Peralatan sampling udara emisi sumber tidak bergerak perlu diadakan terutama bagi kabupaten/kota yang mempunyai industri, pertambangan, dan pembangkit listrik. Peralatan yang perlu diadakan adalah peralatan sampling yang mampu untuk melakukan pengukuran parameterSO2, NOx, Amonia (NH3), CO, Total partikulat, dan parameter logam. Peralatan dengan fungsi yang sama dan sudah diadakan pada tahun sebelumnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk penggantian alat yang rusak.

Gambar 3.

Contoh alat ukur otomatis untuk pengujian kadar gas emisi sumber tidak bergerak

d. Peralatan pengujian kualitas tanah

Untuk pemantauan kerusakan tanah akibat produksi biomassa diperlukan seperangkat peralatan yang dapat digunakan untuk

mengukur parameter fisik, kimia dan biologi tanah,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk

Produksi Biomassa. Peralatan terdiri dari alat pengambilan

sampel tanah dan alat pengujian sampel tanah. Peralatan dengan fungsi yang sama dan sudah diadakan pada tahun sebelumnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk penggantian alat yang rusak.

Gambar 4.

Contoh Alat pengukur pH tanah

3. Kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan

pengawasan lingkungan

Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan diperbolehkan bagi kabupaten/kota yang:

a. memiliki industri yang potensial menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pertambangan, energi, minyak, gas; agro industri; dan manufaktur;

b. belum pernah mengusulkan;

c. memiliki kendaraan pemantau yang berumur lebih dari 5 (lima)

tahun.

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Instalasi pengolah air limbah usaha kecil dan menengah (IPAL

UKM);

2. Instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal);

3. Instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Puskesmas);

4. Pengolah sampah dengan prinsip 3 R.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Instalasi pengolah air limbah usaha kecil dan menengah (IPAL

UKM).

Pembangunan IPAL UKM dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan kapasitas pengolahan air limbah, sehingga

memenuhi baku mutu lingkungan. Contoh layout IPAL UKM adalah

seperti pada Gambar 1 di bawah ini. Gambar 5.

2. Instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal)

Pengolahan air limbah domestik permukiman dapat dilakukan

dengan on sitesystem (setempat) dan off site system (perpipaan).

Pemilihan sistem pengolahan sangat tergantung pada tingkat kepadatan permukiman dan ketersediaan lahan. Untuk permukiman padat penduduk akan sangat efektif dan relatif murah apabila disediakan sistem pengolahan dengan perpipaan. Demikian halnya permukiman yang berada dalam kompleks perumahan sistem pengolahan dengan perpipaan akan lebih sesuai dibandingkan dengan sistem setempat.

Perkantoran, asrama, rumah susun, aparteman, rumah makan ataupun rumah yang letaknya saling berjauhan maka sistem pengolahan setempat sangat disarankan untuk dipilih.

Berdasarkan komposisi air limbah domestik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu air limbah yang berasal dari aktivitas mandi dan

cuci (grey water) dan air limbah yang berasal dari toilet (black

water). Air limbah yang berasal dari toilet dapat diolah melalui

proses biogas namun dengan ketentuan minimal 100 orang dimana

jumlah biogas yang dihasilkan sebesar 2,3 m3 per hari (1 m3 biogas

setara dengan 0,46 kg LPG)

Pengolahan air limbah domestik dapat juga digabungkan dengan teknologi biogas. Air limbah yang dihasilkan dari aktivitas mandi dan cuci dapat digabung dengan air limbah dari toilet diolah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sedangkan tinja yang ada akan disalurkan ke tangki biogas. Adapun diagram alir pengolahan air limbah domestik dengan penggabungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6. dibawah ini.

Gambar 6.

3. Instalasi pengolah air limbah pada fasilitas Kesehatan di Puskemas Pembangunan IPAL fasilitas kesehatan di Puskesmas dimaksudkan untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pada fasilitas puskesmas. Pembangunan IPAL Kesehatan di Puskesmas tersebut diperuntukkan bagi Puskesmas di kabupaten/kota yang telah memiliki fasilitas rawat inap dan penggunaan obat dan bahan kimia medik yang cukup tinggi.

4. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R

Pembangunan unit pengelolaan sampah terutama diarahkan dalam

rangka penerapan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle). Pengadaan

sarana dan prasarana tersebut dapat dilakukan di tempat penampungan sampah sementara (TPS), fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah-sekolah, serta mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata dan Bank Sampah.

Unit pengelolaan sampah dimaksud terdiri dari:

Rumah kompos bangunan rumah atap pengolah

sampah

composter

alat daur ulang sampah alat pencacah sampah alat pembuat biji plastik alat pemilah sampah bak sampah

gerobak sampah

Peralatan Pendukung gerobak sampah

truk sampah kontainer sampah

dryer arm roll

kendaraan roda dua atau roda tiga pengangkut sampah

Gambar 7.

Contoh Lay Out Pengolahan Sampah Organik

Gambar 8.

Gambar 9.

Contoh Unit Transportasi Sampah

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi

Perubahan Iklim

Sarana dan prasarana untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Hutan Kota

2. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai;

3. Model Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis

Masyarakat;

4. Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pembuatan Taman Kehati, Taman Hijau/Hutan Kota

Dalam rangka memperluas ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menangkap gas CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca (GRK), dan sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota, perlu dibuat Taman Kehati, Taman Hijau/Hutan Kota. Pembuatan taman tersebut selain mendorong penurunan emisi GRK, juga membantu pencadangan sumber daya alam hayati (plasma nutfah) dalam rangka penyelamatan dari ancaman yang tinggi terhadap kelestarian berbagai jenis tanaman lokal daerah.

a. Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)

Pembangunan Taman Kehati adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kawasan pencadangan sumberdaya alam yang berfungsi sebagai konservasi in situ dan eks situ guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan dan satwa lokal.

Konsep dasar pembangunan Taman Kehati didasarkan pada :

1) pencadangan sumberdaya alam hayati (UU 32 Tahun 2009);

2) pencadangan mempunyai makna harus dapat menghasilkan

biji yang fertil dengan keragaman genetik tinggi. Keragaman

genetik akan terjamin jika populasinya ≥ 60 individu;

3) prioritas penyelamatan adalah berbagai spesies tumbuhan

lokal/endemik/langka (spesies utama) yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa;

4) satwa yang membantu penyerbukan adalah kelompok

kelelawar, burung, serangga, moluska. Untuk tetap dapat berfungsi, kelompok satwa tersebut juga harus lestari. Untuk itu, sumber pakan satwa tersebut harus tersedia secara cukup sepanjang tahun (misalnya keberadaan spesies pendukung);

5) sebagai jendela informasi tumbuhan langka/endemik/lokal

dalam upaya pelestarian sumber daya genetik.

Fungsi dan manfaat Taman Kehati antara lain adalah untuk:

a) koleksi tumbuhan;

b) pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung

penyedia bibit;

c) sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;

d) sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu

pengetahuan dan ekowisata;

e) sumber bibit dan benih;

f) ruang terbuka hijau;

g) penambahan tutupan vegetasi.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan:

1. Perencanaan

a. Penetapan Tapak

Lokasi Taman Kehati agar mengacu kepada master plan Taman Kehati dari Propinsi apabila belum tersedia dapat mengacu pada Kepmen 04 tahun 2012 tentang Taman Kehati dengan luas minimal 3 ha di wilayah kota dan 10 ha di wilayah kabupaten.

b. Pembentukan Unit Pengelola Taman Kehati

Unit Pengelola Taman Kehati dibentuk oleh Kepala Daerah yang berfungsi untuk perencanaan dan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan.

2. Pelaksanaan Pembangunan:

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi antara

lain:

1) Pembangunan fasilitas untuk penyiraman (tandon

air (15.000 lt), pompa air, selang, pipa peralon 1500 m)

2) Papan petunjuk berupa (nama Taman Kehati,

denah, spesies tumbuhan, dan satwa)

3) Pembuatan Nursery (Pembibitan Tanaman);

4) Pembelian Pupuk, obat pemberantas hama penyakit;

5) Pembelian polybag untuk penyemaian;

6) Pembelian media tanam untuk pembibitan.

b. Pengadaan bibit tanaman lokal/langka/endemik

Pengadaan bibit dilakuan sesuai dengan kriteria jenis yang telah ditetapkan melalui survey vegetasi. Bibit tersebut dapat dicari di hutan atau tempat pembibitan terdekat dan disimpan disekitar. Bibit tersebut untuk tanaman inti, tanaman pelindung dan tanaman pagar.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman secara berkala, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit dan penyulaman jika diperlukan. Pemeliharaan intensif diperlukan selama 3 tahun berturut-turut.

d. Labeling Tanaman

Setiap pohon yang ditanam harus diberikan labeling untuk mengidentifikasi jenis tanaman dan koordinatnya.

e. Pembuatan tandon atau bak air dan instalasi pemipaan

Tandon air ini berfungsi sebagai cadangan air untuk musim untk menyiram tanaman pada saat musim kemarau.

f. Pembuatan prasasti dan tempat wadah prasasti

Membuat prasasti dan tempat wadah prasasti karena Taman keanekaragaman hayati yang telah dibangun akan diresmikan oleh pejabat KLH

g. Pembentukan pangkalan data

Pangkalan data dibuat sebagai sumber informasi tentang koleksi yang dimiliki oleh Taman Kehati. Data dan informasi yang disusun merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

3. Pengembangan Pembangunan.

Fasilitas yang diperlukan dalam menunjang fungsi taman kehati sebagai sarana pendidikan, penelitian, ekowisata antara lain:

a. Posko pemantauan dan pemeliharaan

b. Jalan setapak yang menghubungkan antar blok spesies

Luas bangunan fisik maksimum 10 % dari luas taman kehati dengan memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap dan estetika.

Gambar 10.

b. Pembuatan Taman Hijau/Hutan Kota

Pembuatan Taman Hijau dan atau Hutan Kota setidaknya dapat memenuhi fungsi : (1) sebagai penyerap karbon dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca; (2) sebagai penyimpan air (fungsi hidrologis); dan (3) sebagai penyejuk dan untuk keindahan kota (fungsi estetika) serta sebagai sarana edukasi. Pembangunan taman hijau dan atau hutan kota diharapkan juga dapat memenuhi fungsi lainnya yaitu dapat digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi (fungsi sosial).

Komposisi pembangunan taman kota terdiri dari 70% untuk tanaman hijau dan 30% untuk konstruksi keras. Tanaman hijau yang ditanam adalah jenis tanaman/pohon lokal yang berumur panjang, dan dapat memiliki fungsi tersebut diatas.

Gambar 11.

Contoh Gambar Taman Hijau

Keterangan gambar :

Taman Kota di Kota Surabaya dan Kota Yogyakartayang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk sosialisasi dan rekreasi (disamping fungsi utamanya untuk menyerap karbon, fungsi hidrologis dan fungsi sosial)

Gambar 12.

Contoh Gambar Hutan Kota

Keterangan gambar : Hutan Kota Babakan Siliwangi di Bandung, yang

ditetapkan sebagai Hutan Dunia (World City Forest) pada tanggal 1

Oktober 2011

2. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai

Ekosistem mangrove memiliki manfaat manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan di wilayah pesisir, terutama bagi sistem pendukung produktivitas perikanan dan kualitas lingkungan. Aktivitas di pesisir dan pantai yang sangat tinggi menyebabkan konversi hutan mangrove menjadi kawasan lain. Untuk itu perlu dilakukan pemulihan/rehabilitasi lingkungan pesisir dan pantai melalui penanaman mangrove dan vegetasi pantai di lokasi atau kawasan yang telah mengalami kerusakan dan mempertahankan kawasan yang masih baik.

Perbedaan mendasar vegetasi pantai biasa seperti Ketapang (Casuarina catappa), Waru Laut (Hibiscus tiliaceus), Kelapa (Cocos nucifera) atau Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) dengan vegetasi mangrove adalah adanya suplai air tawar. Jika ada pasokan air tawar maka mangrove merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya ditentukan jenis-jenis mangrove yang paling cocok disesuaikan dengan keadaan substrat (kombinasi antara pasir dan lumpur). Lokasi pemulihan yang dipilih merupakan kawasan prioritas yang ditetapkan sebagai kawasan yang rentan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

3. Model Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai 17.508 pulau, dengan luas lautnya 75% dari seluruh wilayah Indonesia dengan panjang total garis 81.000 km, wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang demikian luas ini memiliki habitat alam yang unik dan signifikan untuk keanekaragaman hayati termasuk juga spesies langka yang bernilai sangat penting secara universal bagi ilmu pengetahuan dan konservasi.

Menyadari besarnya nilai-nilai ekonomis keanekaragaman hayati pesisir dan laut ini, maka perlu diperhatikan peningkatan upaya perlindungannya dari kemungkinan terjadinya kerusakan dan pengurasan yang berlebihan sumber daya laut dan pesisir seperti terumbu karang, hutan mangrove, keanekaragaman hayati laut, sumber daya ikan, dan sebagainya tersebut. Peningkatan upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan tanggung jawab negara yang meratifikasi konvensi keanekaragaman hayati.

Di lain pihak pembangunan di wilayah pesisir dan laut yang sedemikian cepat pada sebagian besar kawasan perkotaan pesisir di Indonesia tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah menyebabkan terjadinya kerusakan biofisik pada ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, maupun kawasan sempadan pantai, serta penurunan kapasitas pasokan sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh praktek pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terencana, tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran perairan pesisir dan laut. Rusaknya ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti: reklamasi pantai,buangan limbah industri, limbah rumah tangga atau sampah organik, serta limbah minyak.

Untuk mengembalikan peran dan fungsi ekologis dan sosial ekonomi dari ekosistem pesisir dan laut yang sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir, maka program pemulihan dan peningkatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya dalam menahan laju perusakan serta memulihkan ekosistem baik hayati dan non hayati pesisir dan laut yang telah rusak.

Gambar 13

Model Contoh Transplantasi Terumbu karang dan Terumbu Karang Buatan:

Contoh model Terumbu karang buatan dan Transplantasinya pada media kongkrit, KLH’12

4. Pengadaan Unit Pengolah Limbah Organik menjadi Biogas

Penanganan limbah organik yang baik dapat memperbaiki

lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi misalnya bagi

para peternak dan petani. Pemanfaatan limbah organik yang tadinya tidak bermanfaat dapat berhasil guna menjadi gas metan sebagai energi, pupuk cair dan pupuk padat organik.

Sumber pencemar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas, antara lain adalah:

a. kotoran ternak;

b. eceng gondok;

c. sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu.

Dalam pembuatan biogas pertimbangan desain teknis perlu dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan desain dan model instalasi biogas, antara lain adalah:

1) desain sederhana, dalam hal konstruksi, operasional dan

perawatan;

2) bahan baku mudah didapat, jenis bahan baku yang dapat

digunakan adalah bahan bangunan dan bahan fabrikan (fiber);

3) mudah diperbaiki, aman, dan bila memungkinkan mudah

dipindahkan;

4) harga terjangkau oleh petani dan peternak, dan umur

Gambar 14.

Contoh Desain Biodigiser untuk eceng gondok

Keterangan : Desain Biodigister Tampak Samping dan Atas

Gambar 15.

Gambar 16.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas

Gambar 17.

Prinsip Kerja Teknologi Biogas

Gambar 18.

Teknis IPAL Biogas Industri Tahu

Investasi awal yang diperlukan untuk membangun sarana fisik IPAL biogas industri tahu relatif kecil per meter kubik bangunan, ditambah dengan biaya pemipaan (LPTP, 2010). Penentuan kapasitas IPAL yang dirancang didasarkan pada volume air limbah produksi tahu dikalikan dengan waktu tinggal (biasanya 3 hari), sebagai berikut:

Volume limbah per hari (m3/hari) = Jumlah bahan baku kedelai (kg/hari) x 15 liter

Kapasitas IPAL (m3) = Volume limbah (m3/hari) x 3 hari waktu tinggal

Investasi Bangunan IPAL (Rp) = Rp. 9.5 X Kapasitas IPAL (m3) Sedangkan biaya pembangunan biodigester ternak sapi tergantung pada bahan bangunan yang digunakan. Biodigester dengan bahan utama fero semen diperkirakan memerlukan biaya tidak terlalu besar untuk setiap unit biodigester terkecil yang efesien untuk dibangun. Unit biodigester terkecil tersebut kurang lebih berukuran

4 m3 yang dapat manampung kotoran sapi maksimal 4 ekor.

Prinsip teknologi Bio-digester adalah memanfaatkan bakteri aceton dan metanogen dalam fermentasi/degradasi limbah pada kondisi

anaerobic (kedap udara). Prinsip kerja biodigester dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil produksi teknologi bio-digester berupa energi (gas-bio meliputi: campuran gas CH4 (54-70)%, CO2(27-45) %, O2 (1-4)%, N2 (0,5-3)%, CO 1%, H2S.

Karakteristik biogas adalah sebagai berikut:

a. Diproduksi oleh bakteri dalam kondisi hampa udara (proses

anaerobik);

b. Terdiri dari CH4 dan CO2, campuran ini mudah sekali terbakar;

c. Kecepatan produksi gas tergantung dari kondisi fisik limbah

dan temperatur (optimal pada 30°C );

d. Waktu tinggal 25 – 30 hari;

e. Dalam waktu 3-5 hari gas mulai memproduksi gas-bio.

Berikut ini merupakan persyaratan air limbah untuk pembentukan biogas:

a. semua limbah organik, dgn kandungan: (protein, lemak,

karbohidrat) seperti: limbah peternakan, industri tahu-tempe, rumah potong hewan, dan limbah domestik;

b. suhu: 15 ° - 35 ° Celcius;

c. waktu pembusukan 25 - 30 hari;

d. C/N ratio 1:20 - 1:40;

e. kondisi tempat anaerob.

Sistem yang digunakan dalam IPAL biogas industri tahu adalah sebagai berikut: 1. Inlet; 2. Bak equalisasi; 3. Digester; 4. Bak Peluapan; 5. Baffle reactor; 6. Anaerobik Filter; 7. Ak Pengurasan; 8. Outlet.

Gambar 19.

Teknis Biodigester Ternak Sapi

Kapasitas 4 m3 dengan bahan ferro semen

Gambar 20.

D. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

Sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Sumur resapan;

2. Lubang resapan biopori;

3. Embung (kolam tampungan air);

4. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai dan

danau;

5. Pengolahgulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media

tanam (bitumen);

6. Penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan

7. Pencegah longsor ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Sumur resapan

Dalam proses pembuatan sumur resapan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah komponen bangunan sumur resapan, persyaratan lokasi pembuatan dan persyaratan konstruksi/desain dari sumur resapan itu sendiri.

a.

Komponen bangunan sumur resapan:1)

saluran air sebagai jalan air yang akan dimasukkan kedalam sumur;

2)

bak kontrol yang berfungsi untuk menyaring air sebelummasuk sumur resapan;

3)

pipa pemasukan atau saluran air masuk. Ukurantergantung jumlah aliran permukaan yang akan masuk;

4)

sumur resapan; serta5)

pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluranpembuangan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.

b.

Persyaratan lokasi:1) sumur resapan dangkal harus berada pada lahan yang

datar, tidak berada pada lahan yang berlerang, curam, atau labil;

2) sumur resapan dangkal dijauhkan dari tempat

penimbunan sampah, jauh dari septic tank (minimal 10

meter diukur dari tepi) dan berjarak minimum 1 meter dari pondasi bangunan;

3) lokasi sumur resapan yang akan dibuat supaya dicatat koordinat geografisnya yang meliputi: lintang dan bujur,

ketinggian lokasi (dpl). Dengan menggunakan Global

Positioning System (GPS) atau dengan ekstrapolasi peta

topografi yang tersedia. Data koordinat sumur resapan ini selanjutnya diperlukan untuk menyusun sistem basis data pengelolaan lahan dan air sekaligus memantau kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

c.

Persyaratan konstruksi/desain teknis sumur resapan:1)

bentuk sumur resapan dangkal boleh bundar atau empatpersegi;

2)

sumur resapan dangkal harus diberi penutup, dapatmenggunakan pelat beton bertulang;

3)

air hujan yang masuk ke dalam sumur resapan dangkalharus melalui bak kontrol sebagai sedimen mengendap di bagian bawahnya;

4)

saluran air hujan yang masuk ke dalam sumur resapandapat menggunakan pipa berdiameter 6 inchi;

5)

jarak bak kontrol dengan sumur resapan dangkal kuranglebih 50 centimeter;

6)

kedalaman sumur resapan dangkal sekitar antara 2–10meter diatas air tanah dangkal (sesuai dengan kedalaman air tanahnya);

7)

kontruksi bangunan pada dinding sumur resapan dangkaldapat menggunakan batako, bata merah dengan komposisi ada sela-sela /pori-pori dengan bahan yang kasar (pecahan bata merah, kerikil yang berongga);

8)

bagian dasar sumur resapan dangkal diisi dengan pecahanbatu, ijuk serta arang yang disusun secara berongga;

9)

bak kontrol dan sumur resapan dangkal dibersihkan setiapmusim kemarau dan musim penghujan dengan mengangkat bahan pengendap (arang aktif, pasir, kerikil dan ijuk).

Gambar 21.

Desain Konstruksi Sumur Resapan Dangkal

Gambar 22.

Gambar 23.

Desain Tutup dan Buis Beton Sistem peresapan pada Saluran Air Hujan

Gambar 24.

Gambar 25.

Desain Bak Kontrol Sistem peresapan pada Saluran Air Hujan.

Keterangan:

Gambar 23 memperlihatkan desain yang unik pada buis beton yang ditanam pada bak/ sumur peresapan. Bentuk/tipe sistem peresapan ini sengaja didesain agar air yang masuk ke dalam sumur dapat segera diresapkan ke dalam tanah. Sehingga laju infiltrasi tanah menjadi lebih besar, selain itu desain ini juga memperhatikan kekuatan rancang bangun sistem peresapan itu sendiri.

2. Lubang resapan biopori

Lubang resapan biopori (LBR) adalah lubang silidris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10–30 cm, kedalaman sekitar 100 cm atau melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang kemudian diisi sampah organik untuk mendorong terbentuknya biopori. Biopori adalah pori berbentuk liang (terowongan kecil) yang dibentuk oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman.

Lubang resapan biopori (LBR) dapat dibuat di halaman rumah, perkantoran, lapangan parkir, parit atau selokan yang berfungsi untuk aliran pembuangan air hujan saja, serta di lahan kebun dan areal terbuka lainnya.

a. Cara pembuatan lubang resapan biopori:

1) Buat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10

cm, kedalaman 100 cm atau jangan melampaui kedalaman air tanah pada dasar saluran atau alur yang telah dibuat dengan menggunakan bambu, pipa besi atau alat bor tanah. Jarak antar lubang 50 – 100 cm;

2) Mulut atau pangkal lubang dapat diperkuat dengan adukan semen selebar 2- 3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang;

3) Isi lubang LBR dengan sampah organik yang berasal dari

dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur;

4) Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang

yang isinya sudah berkurang atau menyusut karena proses pelapukan; serta

5) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil setelah

2 – 3 bulan.

b. Alat dan bahan pembuat lubang biopori

Alat yang dapat digunakan untuk membuat lubang biopori berupa lubang vertikal ke dalam tanah, antara lain adalah bor tanah (bor biopori), linggis, pisau dan kape.

Bahan-bahan yang dapat dimasukkan ke dalam LRBadalah bahan-bahan yang mudah terurai oleh fauna tanah, misalnya daun, rumput dan sisa-sisa makanan, atau yang biasa disebut sampah organik.Jangan memasukkan sampah anorganik seperti plastik, kaleng, mika/fiber kedalam lubang tersebut karena tidak dapat terurai.

Jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus :

Intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap air (m2)

laju resapan air perlubang (liter / jam). Contoh:

Untuk daerah dengan intensitas hujan 50 mm/jam (hujan lebat), dengan laju peresapan air perlubang 3 liter/menit (180 liter/jam) pada 100 m bidang kedap perlu dibuat sebanyak : (50 x 100) : 180 = 28 lubang.

Gambar 26.

Pembuatan lubang resapan dengan bor tanah atau Lubang Biopori

3. Embung (kolam tampungan air)

Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air adalah dengan membangun kolam penampungan air atau embung. Embung adalah kolam penampungan kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau>

Tujuan pembuatan embung adalah:

a. menyediakan air untuk pengairan tanaman di musim kemarau

b. meningkatkan produktivitas lahan

c. mencegah/mengurangi luapan air di musim hujan dan menekan

resiko banjir

d. memperbesar peresapan air ke dalam tanah

Metode kolam tampungan drainase dalam skala besar sangat mudah untuk disosialisasikan melalui pola pemenuhan kebutuhan bahan urugan atau bahan galian C (Gambar 26). Pemerintah dan masyarakat dapat mencari lokasi tambang galian C, kemudian dikeruk. Hasil galiannya dipakai sebagai bahan urug, bekas galiannya dipakai sebagai kolam resapan air hujan sekaligus dapat dikembangkan untuk rekreasi.

Cara ini banyak dipraktekkan di negara-negara maju sehingga dalam jangka waktu tertentu mereka mempunyai banyak sekali danau buatan dari tambang galian C. Di samping itu, konstruksi kolam dapat dibangun di areal permukiman.

Gambar 27.

Kolam penampung air hujan (embung) dan drainase ramah lingkungan pada pemukiman dan areal pertanian/perkebunan

Selain di areal permukiman, dikenal juga kolam konservasi air hujan di areal pertanian (Gambar 25). Kelebihan air hujan yang jatuh di areal pertanian, termasuk limpasan dari jalan dan perkampungan di sekitar areal pertanian, dapat ditampung pada kolam-kolam penampungan, tidak langsung dibuang ke sungai.

Dimensi areal konservasi disesuaikan dengan luas daerah tangkapan air hujan yang akan dimasukkan ke kolam tersebut dan karakteristik air hujan. Perencanaan dimensi kolam dapat dilakukan dengan hitungan rumus-rumus drainase hujan aliran biasa.

Gambar 28.

Kolam konservasi air hujan di areal pertanian

4. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau

Penanaman pohon di sekitar sumber mata air yang berada di luar dan di dalam kawasan hutan diutamakan untuk jenis tanaman lokal yang berumur panjang. Namun demikian apabila ada alasan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (saran dari pakar/ahli) dapat menggunakan tanaman lainnya dari luar daerah. Umur dan besar bibit tanaman disesuaikan kondisi setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a) lokasi penanaman dapat berada di luar dan dalam kawasan

hutan, dan harus berada di sekitar sumber atau mata air;

b) mudah terjangkau untuk akses pemeliharaan;

c) lahan untuk lokasi penanaman bukan milik perseorangan atau

sejenisnya untuk memudahkan dalam pengendalian;

d) koordinasi dengan instansi terkait.

Teknis pelaksanaan penanaman pohon di sekitar mata air:

a) pohon yang akan ditanam dipastikan memiliki ketinggian dan

diameter batang yang mencukupi dan dapat hidup di lokasi penanaman;

b) jenis pohon yang akan ditanam sesuai dengan kondisi dan

karakteristik lokasi penanaman;

c) gunakan jarak tanam yang ideal dan mencukupi untuk ruang

tumbuh tanaman, bisa 3x3 meter, 4x4 meter, atau 5x5 meter (tergantung dari jenis pohon yang ditanam);

d) berikan pupuk organik (diutamakan daripada menggunakan pupuk kimia) di sekitar lokasi penanaman pohon, dan siram dengan air secukupnya;

e) untuk pemeliharaan dilakukan penjarangan dan penyiangan

pohon, untuk memastikan kondisi pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik.

Gambar 29.

Jarak tanam pohon di sekitar mata air

Jarak Tanam Pohon (3x3 meter, atau 4x4 meter, atau 5x5 meter)

5. Pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam

(bitumen)

Pada dasarnya semua bahan organik yang mengandung unsur Karbon (C) dan Nitrogen (N) dapat dikomposkan. Bahan organik yang dimaksud antara lain jerami (limbah pertanian), tanaman air (Eceng Gondok, Azolla, Ganggang biru) kotoran ternak, limbah industri (padat dan cair), limbah rumah tangga (tinja, urine, sampah rumah tangga dan sampah kota). Pemilihan bahan organik yang akan dikomposkan harus dilakukan dengan baik terutama dengan besarnya nisbah Karbon – Nitrogen (C/N), karena nisbah C/N akan menentukan kecepatan/laju pengomposan.

Bahan organik yang mempunyai nisbah C/N yang tinggi memerlukan waktu pengomposan yang cukup lama. Persyaratan agar terjadi pengomposan yang optimal adalah nisbah C/N antara 30 s/d 50. Dalam penuntun praktis ini bahan baku organik yang digunakan adalah Eceng Gondok, jerami dan kotoran ternak. Selain itu digunakan bahan lain yaitu EM4 untuk pasokan mikroorganisme.

Gambar 30. Jerami dan Enceng Gondok

sebagai material potensial untuk pembuatan pupuk organik

Peralatan yang digunakan dalam pengolahan gulma antara lain adalah:

1) Peralatan manual

a) sekop, cangkul atau garpu;

b) ayakan / saringan;

c) parang atau sabit ember;

d) gembor;

e) sarung tangan, masker dan sepatu bot;

f) timbangan;

g) termometer;

h) pH-meter.

2) Mesin pencacah

Salah satu faktor yang menentukan kualitas kompos Eceng Gondok yang dihasilkan, adalah tingkat kehalusan pencacahan Eceng Gondok dan bahan baku lainnya. Semakin halus bahan-bahan sebelum dikomposkan, kualitas kompos yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Pencacahan dapat dilakukan misalnya dengan mesin pemotong rumput gajah, mesin penggiling, atau modifikasi keduanya. Pada umumnya mesin pencacah memiliki 3 bagian yaitu:

a) motor penggerak (mesin diesel berkekuatan 8 PK, 10 PK dan

seterusnya tergantung jumlah dan kapasitas penggilingan);

b) bagian pencacah/penggiling yang terdiri dari leher/as roda,

dan komponen yang bergerak yaitu pisau-pisau;

c) bagian transmisi berupa sabuk (karet) yang dipasang

dengan ketegangan tertentu, tidak terlalu kendor maupun terlalu kencang. Ada pula yang berupa gigi atau batang kaku.

Gambar 31. Contoh mesin pencacah dan penggiling

Keterangan: (a) mesin pencacah, (b) mesin pencacah, (c) pisau-pisau pencacah, (d) proses pencacahan, (e) hasil pencacahan (Dok: HM, 2006).

Mesin ini harus dioperasikan sesuai petunjuk pengoperasian yang diinformasikan pada saat membeli atau dalam manual alat, serta harus dirawat bagian-bagiannya sehingga pisau-pisaunya tidak tumpul, mesin tidak berkarat dan macet, sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama.

3) Bak pengomposan

Agar mendapatkan hasil pupuk organik yang baik, bak pengomposan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) memiliki kapasitas volume, dan lingkungan yang diinginkan;

b) terletak di tempat yang memungkinkan diterimanya sinar

matahari sehingga tercapai suhu pengomposan yang diperlukan, dan tertutup dari curah hujan;

c) bak pengomposan dapat berupa lubang yang digali di tanah, bak dari kayu atau bambu, bekas drum, bak dinding beton, ataupun bak pengomposan plastik yang telah dijual di pasaran.

Gambar 32.

Contoh (a) bak pengomposan dari bambu, dengan satu sisi yang dapat dibuka/ tutup dan (b) Contoh desain bak pengomposan dari beton, dengan

sekat kayu yang dapat dibuka/tutup.

Gambar 33.

Berbagai macam teknologi penghalus dan pengayak pupuk organik yang matang.

Teknik pembuatan media tanam dari enceng gondok:

a. Proses pengomposan:

1) pengomposan adalah suatu usaha pengolahan bahan

organik secara biologi menjadi produk yang bersifat higienis dan humik, dapat memperbaiki struktur tanah dan memberikan zat makanan bagi tanaman. Pengomposan merupakan gabungan dari proses fisik, kimia dan enzimologi yang terjadi selama degradasi bahan organik dengan kondisi yang optimal.

2) proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik

maupun anaerobik. Pengomposan secara aerobik sering digunakan, karena mudah dan murah untuk dilakukan serta tidak memerlukan kontrol proses yang sulit. Pengomposan secara aerobik membutuhkan mikroba aerob untuk mendegradasi bahan organik, sementara pengomposan anaerobik membutuhkan mikroba anaerobik.

b. Perubahan fisik:

1) selama proses pengomposan terjadi perubahan fisik dan

kimia dari bahan yang dikomposkan. Perubahan warnaterjadi di akhir pengomposan warna berubah menyerupai warna tanah.

2) perubahan suhu.Perubahan suhu merupakan

parameter bagi tingkat kegiatan perombakan bahan organik oleh mikroorganisme. Jika proses pengomposan terjadi dengan baik, suhu akan naik pada awal

pengomposan kemudian turun. Pada akhir

pengomposan suhu sedikit di atas suhu udara.

3) penyusutan volume dan pengurangan bobot.

Penyusutan volume dan pengurangan bobot yang terjadi selama proses pengomposan disebabkan adanya proses pencernaan oleh mikroorganisme. Selama proses ini bahan organik diuraikan menjadi unsur-unsur yang dapat diserap oleh mikroorganisme tersebut.

4) perubahan bau (kompos yang sudah matang tidak

berbau, atau hampir berbau sama dengan tanah/humus).

5) perubahan struktur kompos (struktur kompos biasanya

lepas, tidak lengket dan tidak menggumpal).

c. Persiapan bahan dan penetapan formula:

Pemilihan dan penetapan formula bahan baku pupuk organik sangat penting untuk memenuhi kriteria persyaratan terjadinya proses pengomposan yang ideal.

Dalam hal pemilihan bahan baku untuk eceng gondok, jerami dan kotoran ternak harus diperhatikan ukuran, kelembaban dan pembandingan bahan baku. Untuk memenuhi persyaratan ukuran yang ideal, eceng gondok dan jerami dapat dicacah dengan mesin pencacah. Sedangkan untuk kotoran ternak dapat disesuaikan dengan potensi daerah, misalnya kotoran ayam, sapi, kambing, kerbau atau guano (burung).

Dalam hal penentuan formula bahan baku dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:

a. ecenggondok: kotoran ternak = 70%:30 % (dalam berat).

b. ecenggondok: jerami: kotoran ternak = 35% : 35% : 30%

(dalam berat).

c. sebagai pengaktif mikroorganisme dapat digunakan

EM4 atau produk sejenis lainnya yang mudah diperoleh di pasaran.

d. Pengemasan:

Pengemasan pupuk organik biasanya dilakukan untuk keperluan komersial,dan atau jika akan disimpan. Pengemasan pupuk organik untuk keperluan komersial dimaksudkan agar memudahkan bongkar muat, menjaga kualitas pupuk, dan membuat tampilan pupuk lebih menarik.

6. Penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif; dan

Penangkap endapan (jebakan sedimen) bermanfaat untuk menanggulangi atau mengurangi sedimentasi sungai, dengan menghambat sedimen hasil proses erosi masuk ke badan sungai. Penerapan jebakan sedimen ini adalah untuk mencegat atau menahan/menangkap sedimen yang berbentuk partikel tanah yang terbawa oleh aliran permukaan. Penangkapan sedimen ini secara tidak langsung mengendalikan kualitas fisik air sungai dan sedimentasi sungai.

Jebakan atau penangkap sedimen vegetatif mengupayakan sedimen yang terangkut oleh air limpasan ditangkap pada suatu wadah tertentu dengan konstruksi bahan yang bisa tumbuh dan bersifat lokal. Konstruksi yang ramah lingkungan dan bersifat local mudah diaplikasikan dan dapat diupayakan pengendalian aliran sedimen masuk ke badan sungai. Sedimen hasil jebakan ini juga dapat dikembalikan kembali ke lahan pertanian.

7. Pencegah longsor ramah lingkungan

Tebing sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai, merupakan komponen ekosistem sungai yang sangat penting dan perlu di jaga kelestariannya. Dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan tebing sungai ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui konsep sipil teknis (salah satunya melalui penurapan sungai) serta konsep eko-hidraulik sungai yang lebih pro-lingkungan.

Gambar 34.

Konsep penanganan bantaran sungai melalui sipil teknis penurapan versus konsep eko-hidraulik

Gambar 35.

Kombinasi yang dapat digunakan dalam usaha perlindungan tebing sungai adalah dengan melakukan penurapan tebing sungai dikombinasikandengan penanaman pohon, seperti dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 36.

Penerapan konsep eko-hidraulik dalam penurapan tebing sungai

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas,

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2013 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH TA 2012 wajib disusun sebagai bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan DAK Bidang LH, dengan didasarkan pada perencanaan, dan prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi di kabupaten/kota. Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang LH bermanfaat apabila dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka penyusunan laporan tersebut perlu disusun pedoman untuk membantu kabupaten/kota dalam pembuatan laporan dan inventarisasi hasil dari pelaksanaan DAK Bidang LH.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH, meliputi:

1. Laporan pertriwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan

anggaran;

2. Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;

3. Laporan output dan outcome;

4. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota.

Seluruh laporan di atas dapat disampaikan berupa soft file atau e-mail ke alamat: peppapkln.daklh@yahoo.com

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang disampaikan secara berkala setiap tahun, merupakan data dasar yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan DAK Bidang LH kedepan. Baseline data DAK Bidang LH tersebut memberikan informasi sarana dan prasarana

fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, serta kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK Bidang LH.

B. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan

anggaran DAK Bidang LH TA 2013

Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota kepada kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Hasil rekapitulasi laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran DAK Bidang LH TA 2013 kabupaten/kota se-provinsi wajib disampaikan kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion di wilayah kerjanya masing-masing, selambatnya 3 (tiga) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Format Laporan Triwulan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dan Serapan Anggaran

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan ringkasan seluruh isi laporan, antara lain tentang:

a. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan

dalam triwulan bersangkutan

b. Ringkasan penjelasan realisasi anggaran (keuangan) dan

kegiatan (fisik) dalam triwulan bersangkutan

c. Ringkasan penjelasan kendala dan permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama triwulan yang bersangkutan

d. Ringkasan tindak lanjut kedepan (triwulan selanjutnya)

BAB II. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Mengisi tabel laporan serapan pelaksanaan DAK Bidang LH TA 2013 (Tabel 1), dan dilengkapi dengan penjelasantentang

a. Pelaksanaan kegiatan selama triwulan yang bersangkutan

b. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan BAB III. Kesimpulan

Menyajikan tentang hasil pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut

Kedepan(triwulanselanjutnya) Lampiran

Memuat antara lain:

- Informasi lainnya yang tidak dapat disampaikan dalam isi

pokok laporan, tetapi perlu untuk dilampirkan;

- Laporan-laporan lainnya terkait pelaksanaan DAK Bidang

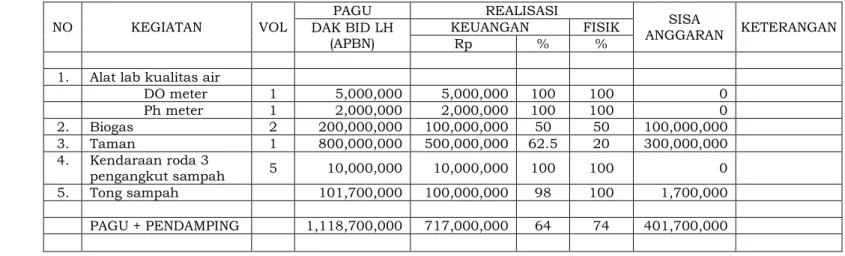

Contoh tabel triwulanan

Laporan Triwulan : I/II/III/IV

Kabupaten/kota :

Provinsi :

PAGU DAK BIDANG LH :

DANA PENDAMPING (MIN 10%) :

Tabel 1 Serapan Pelaksanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013

NO KEGIATAN VOL DAK BID LH PAGU REALISASI ANGGARAN SISA KETERANGAN

(APBN) KEUANGAN Rp % FISIK %

1. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan lingkup kegiatan yang dipilih

2. Realisasi anggaran dalam % (perseratus)

3. Realisasi fisik kegiatan dalam % (perseratus), dilengkapi dengan keterangan pencapaian kegiatan

sampai saat terbentuk

...,...2013 Mengetahui,