Upaya pencegahan Demo Buruh :

suatu tinjauan psiko-sosial

1Sarlito Wirawan Sarwono

sarlito.sarwono@gmail.com

Permasalahan

Pada tahun 2013 demo buruh terjadi berkali-kali. Isyu yang diusung selalu sama saja, yaitu minta kenaikan UMP (baru dinaikkan pasaca demo 1 Mei 2013, sudah langsung demo lagi minta kenaikan UMP lagi), anti outsourcing (kerja kontrak), bahkan ada demo buruh yang mengusung isyu THR extra (sehubungan dengan kenaikan harga BBM) dan anti UU 40/2011 tentang BPJS. Jelaslah bahwa buruh sendiri sebetulnya tidak mengerti apa yang sedang diperjuangkannya.

Ketidak mengertian tentang apa yang sedang diperjuangkan muncul antara lain dalam perilaku anarkis (merusak fasilitas umum, memblokir jalan, menduduki kantor/perusahaan sendiri, memaki pemerintah, dll). yang tidak ada hubungannya dengan isyu-isyu perjuangan yang mereka usung. Di jaman PKI (Partai Komunis Indonesia) masih berkuasa di tahun 1960an, teknik provokasi massa seperti ini disebut Agiprop (Agitasi dan Propaganda), yang dilaksanakan sangat terorganisir oleh partai. Kalau kita lihat demo-demo buruh sekarang ini, juga nampak sangat teroganisir. Massa digerakkan melalui sel-sel yang bertebaran di seluruh Jabodetabek, disusun dalam barisan-barisan yang dikoordinasikan oleh Korlap (Koordinator Lapangan), menggunakan seragam, bendera dan panji-panji, dan jargon-jargon yang memprovokasi semangat perlawanan buruh, seperti anti Kapitalisme, warna merah, lambang Palu-arit (palu simbol buruh, arit simbil petani), dan sebagainya. Tidak mungkin gerakan seperti ini dilakukan secara amatiran dan spontanitas. Saya bukannya mau meramalkan atau mengidentifikasi kecenderungan tertentu, namun melihat banyaknya kemiripan dengan

1

gerakan komunisme pra-G 30 S, saya kita sudah saatnya pihak Intelijen negara mencari tahu sampai seberapa jauh kemungkinan baliknya lagi gerakan neo-kuminisme di negara kita.

Awalnya demo-demo buruh ini ditoleransi oleh masyarakat dan pemerintah. Bahkan pemerintah ikut mendorong curah pendapat melalui demo-demo, asalkan damai, tidak anarkis, karena demo adalah cerminan demokrasi. Pemerintah (Gubernur, Menteri) turun langsung untuk berdialog dengan pendemo, negosiasi dilangsungkan dengan mengajak Asosiasi Pengusaha, tetapi pihak perwakilan pendemo tidak mau mundur sedikitpun. Pendemo tidak siap untuk tawar-menawar, sehingga dialogpun buntu. Sementara itu dalam praktik, demo itu tidak selalu berjalan damai. Ketika demo-demo berlangsung terus berhari-hari dengan menimbulkan kemacetan di jalan tol, dan menggangu masyarakat di pemukiman, maka timbul perlawanan dari penduduk setempat dan pengguna jalan yang merasa terganggu. Terjadilah konflik horizontal. Konflik vertikal sudah barang tentu juga terjadi ketika aparat berusaha meredam pendemo dan mendegah mereka berbuat anarki, serta mengamankan fasilitas umum dan obyek vital.

Pertanyaan

Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa demo buruh terjadi berulang-ulang tanpa penyebab yang jelas? Mengapa mereka bisa sangat terorganisir? Siapa dan apa yang menggerakan mereka? Dan bagaimana menanggulangi/ mencegahnya?

Pertanyaan itu akan saya jawab dari teori-teori psikologi sosial semata. Di sini saya tidak akan menggunakan pendekatan politik atau intelijen, sehingga misalnya pertanyaan tentang “Siapa yang menggerakan buruh?”, tidak akan saya jawab. Jadi saya tidak akan menyimpulkan ada/tidaknya gerakan/ideology/partai PKI gaya baru. Saya hanya akan menjawab apa yang menggerakkan mereka dan bagaimana sampai mereka bisa bergerak secara masif dan teroganisir.

Harapan saya adalah bahwa dengan mengetahui faktor-faktor psiko-sosial yang menyebabkan demo-demo massal ini, pihak Direksi bisa melakukan upaya-upaya untuk

itu.

Teori Deprivasi Relatif:

Ted Robert Gurr, dalam bukunya Why Men Rebel (Princeton University Press, 1970), memaparkan hasil penelitiannya di berbagai Negara yang pada tahun 1960an (15 tahun setelah Perang Dunia II berakhir) sering dilanda kerusuhan. Ia menemukan bahwa tidak semua kemiskinan, penderitaan dan kekecewaan menyebabkan orang berontak (rebel). Negara-negara kalah perang seperti Jerman, Jepang dan Italia, tidak mengalami demo. Demo-demo justru terjadi di Amerika Serikat yang menang perang, dan masyarakatnya relative makmur. Pendemonya juga mahasiswa-mahasiswa yang cukup berada, bukan buruh miskin. Ternyata factor penyebabnya adalah apa yang dia namakan Deprivasi Relatif.

Deprivasi relatif adalah kesenjangan yangtidak bisa ditoleransiantara kepuasan yang diharapkan dan kepuasan yang aktual. Misalnya, buruh mengharapkan UMP Rp. 3,5 juta, padahal aktialnya mereka menerima Rp. 2,5 juta saja. Ini menimbulkan Deprivasi Relatif, walaupun dengan Rp. 2,5 juta itu sebenarnya mereka sudah bisa mengontrak rumah dekat tempat kerja dan mengkredit motor. Mereka juga tidak mau tahu bahwa gaji seorang S1 yang baru lulus hanya Rp. 2,5 juta, dan bahwa gaji Rp. 3,5 juta itu setara dengan gaji Polisi berpangkat AKP atau dengan pensiunan professor golongan IV/E. Jadi Deprivasi Relatif bukan frustrasi, yaitu gagal mencapai yang diharapkan. Sjika misalnya seorang buruh terlambat dipromosikan oleh bossnya, yang terjadi adalah buruh itu mengalami frustrasi, bukan deprivasi.

Dalam Deprivasi Relatif prinispnya adalah bahwa kepuasan aktual tetap datar saja, atau bahkan menurun, tetapi harapan naik terus. Kalaupun kepuasan aktual naik (misalnya gaji sudah dinaikkan), harapan naik jauh lebih tinggi lagi, sehingga terjadi kesenjangan yang lebar. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Kondisi selama ini terus membaik, kesejahteraan buruh meningkat terus, tetapi tiba-tiba ada kendala yang mengambat kemajuan, misalnya tiba-tiba ada Krisis moneter sehingga perusahaan bangkrut; (2) Buruh membandingkan gajinya dengan gaji temannya di perusahaan lain, atau dengan gaya hidup yang diiklankan di TV, sehingga gaji yang tadinya dirasa cukup jadi kurang; (3) Provokasi/agitasi/hasutan dari pihak-pihak tertentu yang ingin agar buruh merasa tidak puas dengan perusahaan tempatnya bekerja; (4) dan lainnya.

Enam prasyarat perilaku kolektif

Neil Smelser, seorang sosiolog, dalam bukunya “Collective Behavior” (Theory of Collective Behavior, Free Press, 1962) menyatakan bahwa dalam perilaku massa (perilaku kolektif), Deprivasi itu adalah Structural strain, yaitu situasi di mana masyarakat mengalami deprivasi berkelanjutan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang diluar kemampuan masyarakat untuk mengubahnya, misalnya Inflasi yang berkepanjangan, janji-janji politik yang meningkatkan harapan (tetapi tidak diikuti dengan kenyataan), pengangguran, UMP provinsi lain yang lebih tinggi sehingga

Structural strain adalah prasyarat pertama dari enam prasyarat untuk terjadinya perilaku kolektif atau aksi massa. Prasyarat kedua adalah Structural conduciveness, yaitu situasi sosial yang memungkinkan bahkan mendukung untuk terjadinya perilaku massal, pelaku demo tidak ditangkap/dihukum, Polisi justru mengawal demo, media massa justru menyediakan panggung untuk pimpinan demo, silent majority yang tidak setuju dengan aksi massa, tetapi diam saja (membiarkan), demo buruh masuk TV, dll.

Prasyarat ketiga adalah Generalized belief yaitu adanya isyu-isyu yang belum tentu benar, tetapi dipercaya oleh masyarakat seperti pengusaha memeras buruh dengan upah rendah dan kerja kontrak, pemerintah memihak pengusaha (bukan buruh), pemerintah bisa ditekan agar mengubah kebijakannya, pemerintah bisa diturunkan liwat demo, dsb.

Selanjutnya, prasayarat keempat adalah mobilization for action, yaitu adanya massa yang mudah dihasut dan dikerahkan. Aksi massa di Indonesia sering terjadi karena banyaknya massa yang menganggur (tidak ada pekerjaan tertentu), dan banyaknya

floating mass, yaitu massa yang tidak berafiliasi kepada partai politik atau organisasi kemasyarakatan tertentu, sehingga mereka tidak punya acuan dan mudah dipengaruhioeh siapa saja. Selain itu masyarakat mudah percaya pada isyu apa saja tanpa mengecek kebenarannya (terbukti dari banyaknya kasus penipuan arisan yang terus berulang walaupun sudah banyak korban dan sudah sering diberitakan oleh media massa). Isyu-isyu juga bisa menyebar dengan sangat cepat karena adanya sarana media sosial (sms, facebook, twitter, internet dll), yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan yang paling bawah. Dengan satu berita sms saja, massa sudah bisa dikumpulkan pada titik tertentu dan waktu tertentu untuk selanjutnya disuruh bergerak ke arah tertentu. Pengalaman Polisi dalam insidenkasus Tanjung Priok, misanya, membuktikan bahwa massa berdatangan dari berbagai daerah yang jauh dari Tanjung Priok, bahkan dari luar Jakarta untuk aksi massa menentang penggusuran makam mbah Priok, hanya karena membaca pesan yang disebarkan melalui sms (Asep Adisaputra, “Resolusi Damai Mbah Priok”, 2013).

Keempat prasyarat di atas, masih ditambah lagi dengan lack of Social control, yaitu lemahnya kontrol pemerintah/aparat atas gejolak yang sedang terjadi, karena pemerintah tidak punya kontrol atas media massa dan media sosial, ragu-ragu dalam penindakan hukum di lapangan (takut melanggar HAM, takut dianggap tidak demokratis, tidak berani untuk tidak populer dll), pejabat eksekutif (pemerintah) dan legislatif yang lemah karena dirongrong terus oleh isyu korupsi, Presiden tidak punya wibawa karena dilecehkan terus melalui media massa, dan Presiden tidak berdaya untuk melakukan perlawanan), partai-partai politik yang juga tidak beribawa karena dirundung isyu korupsi, dl.

Akhirnya, kalau kelima prasyarat sudah ada, maka satu faktor pemicu (trigering factor) (faktor pemicu) saja sudah bisa meledakkan aksi massa. Faktor pemicu itu bisa apa saja seperti terjadinya PHK massal, THR yang tidak dibayarkan, pelanggaran HAM oleh manajemen terhadap karyawan, Hari Buruh Internasional, atau calon pegawai ex-outsourcing tidak diterima sbg pegawai tetap (ini bisa terjadi juga pada CPNS yang tidak diterima sbg PNS)

Penanggulangan/pencegahan:

Secara makro (nasional) perlu dikurangi structural strain dan structural conduciveness

terhadap perilaku kolektif yang kontraproduktif ini. Untuk itu perlu proses politik tingkat tinggi. Misalnya mengurangi angka inflasi, mengendalikan harga, menurunkan angka pengangguran, mengamandemen UU Pers supaya tidak selalu mendukung anarki.

Di sisi lain perlu dikurangi mobilization for action antara lain dengan mengurangi

floating mass (meningkatkan kualitas Parpol, menjalankan UU Keormasan dll). dan mengimbango generalized belief dan memperkuat social control. Untuk itu perlu hubungan industrial perburuhan Pancasila (Tripartit) dikembalikan fungsinya.

Penanggulangan/ pencegahan: MIKRO (Perusahaan)

Penanggulangan/pencegahan mikro (Perusahaan) tidak dapat dilepaskan dari situasi pada system makro. Perusahaan adalah bagian dari sistem makro, karena itu perusahaan tentu terkena imbas dari sistem makro.

Bagaimana hubungan individu (pendemo), perusahaan dan system makro bisa digambarkan dalam Model Sistem Ekologi dari Broffenbrenner sebagai dalam Gambar 2 berikut:

Gambar 2:

Model Sistem Ekologi dari Broffenbrenner: 3 Sistem Mikro Indivi du Sistem Meso Sistem Exo Sistem Makro

Keterangan: Model Sistem Ekologi dari Broffenbrenner:

Individu

Sistem Mikro: keluarga, sekolah, perusahaan

Sistem Meso: Komunitas tetangga, komunitas kerja

Sistem Exo: Fasilitas umum, Pelayanan Masyarakat

Strategi:

Prinsip pertama yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa kita perlu memperkuat sistem mikro di internal perusahaan, sedemikian rupa sehingga pengaruhnya terhadap buruh/karyawan agar bisa mengalahkan sistem makro. Dalam psikologi dikenal dalil bahwa kalau terjadi tarik-menarik antara dua sistem (makro dan mikro) orang (buruh) akan memilih sistem yang lebih menguntungkan.

Langkah-langkah untuk cegah Demo:

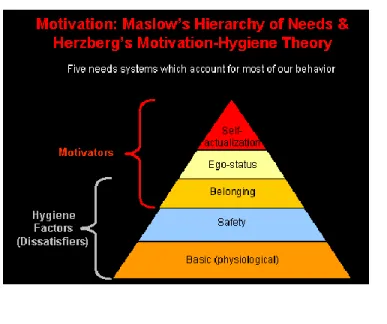

Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas, perlu langkah-langkah yang mengikuti Teori Kebutuhan dari Maslow & Herzberg.

4

Gambar 3: Teori Kebutuhan dari Maslow & Herzberg

Dalam teori Maslow dan Herzberg, lima hirarki kebutuhan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah yang disebut factor Hygienis atau disebut juga faktor

Dissatisfiers, yaitu faktor-faktor primer yang kalau tidak dipenuhi akan menjadi sumber ketidak puasan: kebutuhan dasar/fisiologik), kebutuhan akan safety/security, dan kebutuhan akan Belongingess. Faktor-faktor Higienis harus dijaga baik-baik agar tidak menimbulkan deprivasi relatif. Caranya adalah dengan memenuhi dengan

sebaik-baiknya, kebutuhan dasar dan fisiologik yang dicerminkan dalam angka UMP. Hitung baik-baik UMP (Upah Minimum Perusahaan) yang layak, yang bisa diterima buruh. Kemudian amankan kebutuhan akan rasa aman yaitu dengan meminimalkan ancamannya: PHK dan outsourcing. Asuransi/fasilitas kesehatan dan dana pensiun biasanya bisa menjawab kegalauan akan kehilangan sara safety.

Yang berikutnya adalah Kebutuhan untuk ikut memiliki. Kebutuhan ini masuk dalam faktor hygienik, tetapi juga berfungsi sebagai motivator. Sebagai faktor hygienik, kata kuncinya adalah “kebersamaan” (inklusi) yang bisa dibina melalui lomba-lomba intra/inter-perusahaan, program outbound, perayaan hari-hari besar nasional, agama atau perusahaan (di mana Direksi terlibat), dan pakaian seragam berlogo perusahaan (yang juga dipakai oleh Direksi).

Sebagai pendorong atau motivator kebutuhan untuk memiliki bisa ditumbuhkan dalam bentuk pemilikan saham, penyediaan fasilitas pendidikan/bea siswa untuk keluarga buruh, bulletin untuk komunikasi intern dsb.

Faktor motivator yang berikut sudah lebih tinggi tingkatannya yaitu keutuhan akan status Ego. Program-program untuk meningkatkan status Ego antara lain adalah dengan cara memberikan sebutan dan tunjangan untuk setiap jabatan (termasuk yang terendah, misal: Juru Bayar kelas II, Juru Gudang kelas I dll) dan mengumumkan pekerja/staf terbaik setiap bulan.

Kebutuhan terakhir adalah kebutuhan akan Aktualisasi diri, yaitu motivator tingkat yang tertinggi. Seseorang yang sudah sampai pada tingkat ini akan bekerja dengan ikhlas dan penuh semangat, tanpa memperhitungkan perolehan materinya. Untuk itu perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada yang punya ide-ide kreatif untuk menguji-cobakan idenya dlm pilot project. Kalau benar-benar berhasil, idenya diadopsi sebagai kebijakan perusahaan. Kepada yang berotak pandai, perusahaan perlu memberi kesempatan pendidikan setinggi-tingginya, sedangkan untuk yang berprestasi diberi promosi cepat.