13

D u a

T INJAUAN T EORIT IS

Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan unsur yang utama dan penting yaitu adanya sebuah masalah atau problem yang harus dihadapi, sehingga membutuhkan sebuah keputusan dari pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut. Dari sisi pengambilan keputusan, masalah barulah dikatakan sebuah masalah apabila terjadi penyimpangan yang tidak terduga dari apa yang telah kita perhitungkan, kita kehendaki atau kita rencanakan semula, sehingga untuk mengatasainya kita memerlukan sebuah keputusan (Atmosudirjo 1982:14&67).

Nancy W illiams (1985:242) dalam Purwanto (1991:2), menjelaskan pengambilan keputusan sebagai sebuah proses yang paling tidak meliputi pengenalan dan penentuan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif tertentu, penetapan kriteria pemilihan, dan penilaian mengenai hal tersebut. Terdapat beberapa syarat yang membuat proses tersebut bisa disebut sebagai suatu hal yang rasional. Syarat-syarat tersebut adalah keinginan yang kuat untuk menentukan satu pilihan diantara “ini” dan “itu”, informasi yang cukup mengenai pilihan tersebut, waktu untuk mempertimbangkannya dan kepercayaan diri yang tinggi untuk memilihnya.

15 Hampir sama dengan Atmosudirjo (1982:68-69), dasar pengambilan keputusan M enurut George Terry dalam Arief A (2010) yaitu sebagai berikut:

a. Intuisi, yaitu keputusan berdasarkan perasaan subjektif dari pengambil keputusan, sehingga sangat dipengaruhi oleh sugesti dan faktor kejiwaan.

b. Pengalaman, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman seorang pemimpin atau menejer. Pengambil keputusan dapat memperkirakan suatu keadaan, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

c. Fakta, adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau kenyataan objektif sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih sehat, solid, dan baik.

d. W ewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang umumnya terjadi antara pimpinan terhadap bawahan atau orang yang lebih tinggi jabatannya terhadap orang yang lebih rendah jabatannya.

e. Rasional, Keputusan yang dihasilkan bersifat obyektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Jika disimpulkan secara sederhana, pengambilan keputusan merupakan proses berpikir dan memilih beberpa alternatif atau pilihan yang berangkat dari sebuah masalah, kemudian mengambil keputusan untuk memilih satu yang terbaik dari alternatif atau pilihan-pilihan tersebut dan menggunakannya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.

bahwa, umumnya petani yang merupakan petani subsisten memiliki sikap yang tidak rasional. Hal ini dikarenakan para petani tersebut lebih mementingkan atau mendahulukan keselamatan dari pada memaksimalkan usahanya untuk memperoleh laba yang lebih besar. Oleh karena sifat pertanian mereka yang subsisten, mereka enggan untuk terlibat di dalam perkembangan ekonomi kapitalisme, yang lebih berdasarkan rasionalitas, kepentingan pribadi, inovasi, berani mengambil resiko dan bermotif keuntungan maksimum. Sebagai contoh, petani takut untuk menggunakan bibit baru karena takut gagal panen, lebih suka pendapatan sedikit tetapi pasti dari pada hasil yang tinggi namun resikonya juga tinggi, dan lebih suka mempertahankan pola subsisten daripada komersialisasi (Deliarnov 2006:154). Scott juga memberi penjelasan bahwa fungsi lahan itu penting karena digunakan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat petani yang dilandaskan moralitas. Dalam kehidupan petani subsisten, moralitas adalah ukuran baik atau buruk dan benar atau salah perilaku petani. Adanya komersialisasi pertanian akan menyebabkan perubahan hubungan sosial pada kelompok petani tersebut (Singgih 1999:3-4). Petani dikatakan lebih bermoral karena sesama petani saling tolong-menolong yang tercermin lewat gotong-royong. Tuan tanah yang dianggap lebih beruntung dapat memberikan bantuan kepada mereka yang tidak beruntung atau sedang susah dengan memberikan sebagian tanahnya untuk digarap, atau membagikan hasil panen, dan lain-lain (Deliarnov 2006:154).

17 problem solver dan sekaligus homo economicus rusticus yang mengetahui kepentingannya, selalu memperhitungkan untung rugi, dan mengevaluasi kemungkinan hasil terbaik yang akan dicapai, yang berkaitan dengan pilihan sesuai preferensi dan nilai yang dia anut (Deliarnov 2006:156). M enurut Pokin petani dapat bertindak rasional dengan cara, berani memainkan lahan sebagai sumber daya yang produktif dan berani menanggung resiko untuk melakukan investasi, merubah kelembagaan sosial yang tidak menguntungkan, serta melakukan perhitungan untung dan rugi di tengah kehidupan bersama petani lain (Singgih 1999:4).

Bertani merupakan salah satu pekerjaan andalan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan. Dalam percakapan sehari-hari yang dimaksud dengan pertanian adalah bercocok tanam. Namun pengertian tersebut sangat sempit. Dalam ilmu pertanian, istilah tersebut tidak saja meliputi pertanian dalam arti yang sempit, tetapi meliputi cabang-cabang produksi seperti peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan sebagainya (Tohir,1969:2). Sedangkan menurut Adiwilaga (1975:2) pertanian adalah:

“kegiatan manusia mengusahakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau pun hasil hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk mendatangkan hasil selanjutnya”.

Penjelasan M osher (1968) yang diacu oleh M ubyarto (1987:66) mengatakan bahwa usaha tani merupakan pertanian rakyat. M osher mendefinisikan farm sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penggarap atau menejer yang digaji. Usaha tani juga merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya.

kegiatan manusia untuk mengusahakan atau mengolah berbagai sumber daya pertanian (air, udara, tanah, hewan, matahari dan lain-lain) yang disediakan oleh alam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (sekarang) dan dimasa yang akan datang. Usaha pertanian yang dimaksud dalam tulisan ini akan peneliti batasi pada sektor perkebunan saja.

Dalam usaha pertanian, petani selalu dihadapkan kepada berbagai pilihan disepanjang proses pengolahan usaha pertaniannya. Pilihan tersebut dapat berupa pemilihan lokasi pertanian yang cocok, jenis komoditi yang akan diusahakan, pupuk dan obat hama yang akan digunakan, tempat pemasaran komoditi pertaniannya, cara atau strategi pengolahan, dan lain-lain. Dari begitu banyak pilihan-pilihan yang mengiringi petani dalam usahanya, tentunya sebagai pelaku usaha akan memilih salah satu dari beberapa pilihan tersebut dan proses tersebut dapat dikatakan sebagai proses pengambilan keputusan. Akhir-akhir ini, berbagai isu dimana petani mungkin karena merasa tidak puas, atau tidak mendapat keuntungan dari satu komoditi pertanian, mereka kemudian beralih, mengganti atau menukar komoditi pertaniannya dengan komoditi lainnya di lahan pertanian yang sama dan kegiatan ini peneliti sebut dengan alih komoditi.

Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah peneliti katakan sebelumnya bahwa penelitian mengenai alih komoditi dan pengambilan keputusan oleh petani memang sudah banyak dilakukan. Untuk itu, beberapa penelitian berikut ini peneliti gunakan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian yang mengkaji tentang keputusan petani dalam mempertahankan atau beralih ke komoditi pertanian lainnya.

Keputusan Petani Dalam Pengolahan Pertanian

19 Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008) mengenai “Analisis Faktor-faktor Yang M empengaruhi Keputusan Petani W ortel M emilih Sistem Pertanian Organik di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor” dengan menggunakan pendekatan kuantitatif model analisis regresi logistik, memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis persepsi petani terhadap pertanian organik, dan kondisi petani dalam mempengaruhi keputusannya untuk berani mengambil resiko mengganti sistem pertanian, terutama mengganti sistem pertanian dari anorganik menjadi organik. Variabel tersebut adalah lama pendidikan, luas lahan, lembaga pemasaran, penerimaan per ha per musim, intensitas terserang hama per tahun, lama bekerja, usia, harga, tanggungan. Namun demikian dari beberapa variabel yang signifikan mempengaruhi keputusan petani memilih sistem pertanian organik adalah harga. Semakin tinggi harga komoditi pertanian organik yang diterima petani, maka petani bersedia atau berpeluang untuk memutuskan mengusahakan pertanian secara organik.

Sebelum Santoso (2008), M uda (2005) terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Petani Dalam M emilih Pola Agroforest "Napu" (Kasus di Daerah Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur), dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Keduanya sama-sama melihat keputusan petani namun pada kasus atau objek yang berbeda. M uda yang meneliti Agroforest “napu”1 berkesimpulan bahwa keputusan petani dalam memilih pola agroforest "napu" dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan formal, pengalaman berusaha tani, tenaga kerja, luas penguasaan lahan, pendapatan, jarak ke lokasi agroforest, dan topografi. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan petani dalam memilih

1 “Struktur yang dibangun oleh masyarakat setempat dalam rangka diversifikasi

pola agroforest "napu" adalah faktor topografi (tingkat kemiringan lahan).

Dari kedua penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan menyangkut faktor atau variabel yang mempengaruhi keputusan petani. Faktor tersebut diantaranya pendidikan, luas lahan, pendapatan atau penerimaan, dan usia. Namun demikian terdapat juga perbedaan terutama pada faktor atau variabel yang paling mempengaruhi keputusan petani. Dalam penelitian M uda, faktor yang mempengaruhi keputusan petani adalah faktor topografi, sedangkan penelitian Santoso menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani dalam memilih sistem pertanian adalah harga komoditi hasil pertanian.

Penelitian yang hasilnya sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya, terutama dari segi faktor yang berpengaruh terhadap keputusan petani yaitu penelitian Hasibuan (2003) mengenai “Proses Pengambilan Keputusan Untuk M engadopsi Inovasi Intensifikasi Tambah Pada M asyarakat Pesisir (Kasus M asyarakat Petani Tambak di Desa Karanganyar, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dan memberikan kesimpulan bahwa: keputusan petani tambak untuk menerima dan menerapkan inovasi itam2 terjadi setelah petani melihat keberhasilan petambak lain (seing is

beliving), di mana kepercayaan petani terbangun dari realitas empiris kehidupan sekitarnya. Faktor-faktor internal yang berhubungan nyata dan positif adalah tingkat kepercayaan. sedangkan faktor-faktor eksternal yang berhubungan nyata pada tingkat pengambilan keputusan adalah tingkat ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan), keterlibatan dengan kelembagaan dan hubungan patron klien. Tingkat pengambilan keputusan berhubungan nyata dengan penerapan inovasi itam sedangkan konsistensi penerapan

2 I tam merupakan program pemerintah tahun 1984/1985 yang bertujuan

21 komponen sarana produksi U2 (teknologi madya)3 tidak berhubungan nyata.

Penelitian yang hampir sama dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian yang dilakukan Arief (2003) mengenai “Konversi Kebun Damar M ata Kucing (Shorea Javanica) (Studi Kasus Pengambilan Keputusan Oleh Petani di Desa Lubuk Baru, Kecamatan Sosoh Buaya Rayap, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian Arief menggunakan metode kuantitatif deskriptif memberikan kesimpulan-kesimpulan penelitian: pertama, kondisi kebun damar di desa ini hampir mengalami kepunahan karena semakin sedikit petani damar yang mempertahankan kebun damarnya. Kedua, pengelolaan yang dilakukan tidak intensif. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan petani untuk meninggalkan atau mempertahankan kebun damarnya adalah sebagai berikut: a) Tingkat keamanan; tingkat keamanan berhubungan dengan lokasi kebun damar itu sendiri. Semakin jauh lokasi kebun maka tingkat keamanan semakin rendah dan kemungkinan untuk meninggalkan akan usaha perkebunan tersebut semakin besar. b) Pendapatan rumah tangga; faktor ini erat kaitannya dengan produktivitas kebun damar, luas total lahan garapan dan jumlah mata pencaharian petani. c) W aktu panen pertama dan kemudahan mendapatkan bibit. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan petani untuk mengganti damar dengan jeruk adalah: 1) Faktor waktu panen pertama; Semakin cepat menghasilkan maka jenis tersebut kemungkinan besar untuk dipilih. 2) Faktor kemudahan menjual; Semakin mudah dalam penjualan maka kemungkinan jenis komoditi itu dipilih akan semakin besar. 3) Pendapatan; pendapatan bersih yang didapatkan dari jeruk lebih besar dari pada damar. 4) Kemudahan mendapatkan bibit; Bibit jeruk sangat mudah didapatkan sedangkan bibit damar sekarang sedang mengalami kelangkaan bibit alam maupun bibit buatan.

Suharjito (2002) dalam penelitiannya mengenai “Pemilihan Jenis Tanaman Kebun-Talun: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Oleh

3

Petani” menggunakan metode pendekatan emik, dan penjelasan tentang pilihan didasarkan perspektif petani, dengan metode studi kasus. Penelitian menunjukkan bahwa petani memilih satu jenis tanaman untuk dibudidayakan karena mempunyai beberapa alasan. Alasan yang utama adalah supaya mendapatkan hasil yang banyak atau maksimal, dan juga agar hasilnya beragam. Alasan-alasan lainnya adalah kemudahan dalam memelihara, mudah dalam pemasarannya, harga stabil atau bahkan naik. Beberapa alasan tersebut menunjukkan orientasi pada tingkatan produktivitas, kegunaan untuk konsumsi keluarga, komoditi pasar, dan kontinuitas (harian, bulanan, tahunan). Petani memilih jenis tanaman yang pada satu sisi dapat menghasilkan produk yang dapat langsung dikonsumsi keluarga (kebutuhan subsistensi), dan pada sisi yang lain dapat dipasarkan untuk memperoleh pendapatan berupa uang (cash income). Hal ini menunjukkan bahwa petani berada pada dua pijakan, satu kaki pada tradisi dan kaki yang lain pada modernisasi. Oleh karena itu, komposisi jenis tanaman kebun talun sebagian tidak berubah (petai, jengkol, durian, kelapa) dan sebagian lain mengalami perubahan (cengkeh, sengon) sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan petani. Jenis tanaman yang baru diusahakan berorientasi untuk dijual (komersial) sedangkan jenis tanaman lama diorientasikan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual.

Alih Komoditi Pertanian Beserta Faktor Yang M empengaruhinya

23 Dari penelitian Purba (2009) mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang M empengaruhi Alih Fungsi Lahan Tanaman Perkebunan Teh M enjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Simalungun” dan mengambilan data pada yaitu pada PT. Perkebunan Nusantara IV dengan menggunakan pendekatan analisis ordinary least square (OLS) menyimpulkan bahwa: pertama, harga teh dan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan harga tandan buah segar (TBS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alih fungsi (konversi) tanaman perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit. Kedua, TBS dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan teh ke kelapa sawit. Ketiga, M enurunya tenaga kerja perkebunan teh setelah ada konvesi lahan selama periode tahun 2000-2005 dengan rata-rata 725,67 HOK per tahun. Keempat, produktivitas tenaga kerja perkebunan teh menurun setelah ada konversi lahan selama periode tahun 2002-2005 dengan rata-rata 1,09 ton per ha per tahun. Kelima, Produktivitas teh menurun selama periode tahun 2000-2005 dengan rata-rata 61,55 ton per ha per tahun.

Alih Fungsi Lahan Pertanian M enjadi Lahan Non Pertanian Beserta Faktor Yang M empengaruhinya

25 tingkat pengangguran karena kebanyakan masyarakat yang awalnya menganggur kini ikut bekerja menjadi buruh penambangan pasir dan batu. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah perubahan sikap masyarakat yang selalu ingin mengambil keuntungan dari orang lain dan juga dampak lingkungan seperti kerusakan lahan pertanian yang menyebabkan rawannya bencana banjir dan longsor.

Akhmad (2011) dengan penelitiannya mengenai “Dampak Pengembangan Lokasi Perumahan Sederhana Sehat Terhadap Ekonomi Petani di Pinggiran Kota Palu” menunjukkan bahwa pendapatan petani berbeda antara sebelum dan sesudah melepaskan tanah pertaniannya untuk dijadikan perumahan. Yang terjadi adalah berkurangnya bahkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan petani juga dari lahan pertanian hilang.

Penelitian Sihaloho et al (2004) mengenai “Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agrarian (Studi Kasus di Kelurahan M ulyaharaja, Kecamatan Bogor Selatan, kota Bogor, Jawa Barat)” dengan metode kualitatif, mengemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitiannya. Pertama, faktor–faktor yang menyebabkan konversi dibagi manjadi dua, yaitu aras makro, meliputi kebijakan pemerintah yang memberikan iklim kondusif bagi transformasi peruntukan suatu kawasan dan perubahan penduduk alamiah dan non alamiah (migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar). Di aras makro, terdiri dari “keterdesakan ekonomi”, investasi pihak “pemodal”, proses alih fungsi hak milik atas tanah, dan proses pengadaan tanah. Kedua, berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan serta dilengkapi pihak pelaku, pemanfaatan konversi dan proses konversi dilakukan, maka tipologi konversi yang terjadi di Kelurahan Mulyaharja terdiri dari 7 tipologi yaitu:

tanah pengganti karena uang hasil penjualan digunakan keluarga petani untuk kebutuhan yang mendesak.

2. Konversi sistematik berpola ‘enclave’; dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Konversi sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion); di mana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Pertumbuhan penduduk tersebut yaitu baik secara alami (natural) maupun karena migrasi.

4. Konversi disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land conversion); Konversi ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu keterdesakan ekonomi (menjual lahan kepada pendatang) dan perubahan kesejahteraan (menjual lahan karena ekonomi semakin baik dan juga karena ingin menikmati fasilitas seperti listrik, air, akses ke jalan, sekolah dekat ke tmpat pekerjaan dan lain-lain).

5. Konversi “tanpa beban”; Konversi yang disebabkan satu faktor penggerak utama yaitu keinginan untuk mengubah nasib hidup yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dan ingin keluar dari kampung dan atau kelurahan. Pola ini berhubungan dengan pola konversi masalah sosial dalam hal ingin mengubah nasib. Hal lain yang menyebabkannya adalah kondisi sarana dan prasarana di wilayah perkampungan.

6. Konversi adaptasi agraris; adalah konversi karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah. Hal ini dilakukan dengan menjual lahan yang kurang produktif dan kemudian membeli lahan pertanian yang produktif dengan tujuan dapat meningkatkan hasil pertanian.

27 termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam konversi adaptasi demografi.

M asih menurut penelitian Sihaloho et al (2004), pola konversi yang umum terjadi pada daerah penelitian mereka adalah konversi sistemik berpola “enclave”, dan pola konversi yang unik atau spesifik lokal adalah konversi masalah sosial dan konversi adaptasi agraris. Ketiga, konversi lahan pertanian berimplikasi pada perubahan atau struktur agraria yang menghasilkan ketimpangan struktur agraria lahan terhadap kehidupan masyarakat, menyangkut pola penguasaan lahan, pola nafkah dan hubungan pola produksi. Konversi lahan yang terjadi di Kelurahan M ulyaharja umumnya merupakan kehendak PT yang ingin menguasai lahan yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan. Pola nafkah, khususnya pada generasi yang muda sudah beralih ke sektor industri dalam hal ini usaha “bengkel”. Ketimpangan struktur agraria berimplikasi terhadap kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. M elalui konversi lahan, perubahan hak atas tanah jelas telah berubah dan juga secara perlahan merubah budaya bertani khususnya pada generasi muda yang lebih senang bekerja di luar sektor pertanian seperti “bengkel” sandal dan sepatu.

lain. Penelitian ini juga akan menggunakan metode yang berbeda dari beberapa peneliti sebelumnya dan akan dilakukan pada objek petani perkebunan yang belum banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya. Selain tempat dan waktu yang berbeda, masalah kompleks pada keputusan dan usaha pertanian yang terus terjadi dibeberapa wilayah, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

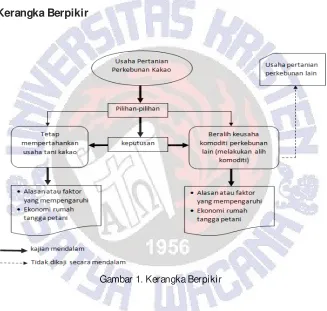

Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir