PROSPEK BIOETANOL SEBAGAI PENGGANTI MINYAK TANAH

Oleh :

Sri Komarayati 1 & Gusmailina 1 1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Jl. Gunung Batu no. 5, Bogor Telp. (0251) 8633378, Fax. (0251) 8633414

Diterima : 12 Januari 2010 ; Disetujui : 10 Maret 2010

ABSTRAK

Bioetanol (C2H5OH) merupakan salah satu bahan bakar nabati yang saat ini menjadi primadona untuk menggantikan minyak bumi. Minyak bumi saat ini harganya semakin meningkat, selain kurang ramah lingkungan juga termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Bioetanol mempunyai kelebihan selain ramah lingkungan, penggunaannya sebagai campuran BBM terbukti dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan asap lainnya dari kendaraan. Saat ini bioethanol juga bisa dijadikan pengganti bahan bakar minyak tanah. Selain hemat, pembuatannya dapat dilakukan di rumah dengan mudah, sehingga lebih ekonomis dibandingkan menggunakan minyak tanah. Dengan demikian bisnis bioetanol di Indonesia mempunyai prospek yang cerah karena bahan baku melimpah, baik singkong, tebu, aren, jagung, maupun hasil samping pabrik gula (molases). Dari sektor kehutanan bioetanol dapat dihasilkan dari sagu, nipah, dan aren. Tulisan ini mencoba menguraikan secara global tentang prospek beberapa komoditi sebagai sumber bioetanol untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah.

I. PENDAHULUAN

A. Bioetanol

Bioetanol (C2H5OH) merupakan salah satu biofuel yang hadir sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya yang terbarukan. Merupakan bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan yang memiliki keunggulan karena mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%, dibandingkan dengan emisi bahan bakar fosil seperti minyak tanah (Anonim, 2007a). Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia, sehingga sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya sangat dikenal masyarakat. Tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan bioetanol antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi, seperti tebu, nira, aren, sorgum, ubi kayu,

jambu mete (limbah jambu mete), garut, batang pisang, ubi jalar, jagung, bonggol jagung, jerami, dan bagas (ampas tebu). Banyaknya variasi tumbuhan, menyebabkan pihak pengguna akan lebih leluasa memilih jenis yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Sebagai contoh ubi kayu dapat

tumbuh di tanah yang kurang subur, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan

dapat diatur waktu panennya, namun kadar patinya hanya 30 persen, lebih rendah dibandingkan

dengan jagung (70 persen) dan tebu (55 persen) sehingga bioetanol yang dihasilkan jumlahnya

pun lebih sedikit (Anonim, 2008 b). Di sektor kehutanan bioetanol dapat diproduksi dari sagu,

siwalan dan nipah serta kayu atau limbah kayu.

Produksi etanol Nasional pada tahun 2006 mencapai sekitar 200 juta liter. Kebutuhan etanol Nasional tersebut pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 900 juta liter (Surendro, 2006). Saat ini bioetanol diproduksi dari tetes tebu, singkong dan jagung. Alternatif lain bahan baku bioetanol yaitu biomassa berselulosa. Biomassa berselulosa merupakan sumber daya alam yang berlimpah dan murah serta memiliki potensi untuk produksi komersial industri etanol atau butanol. Selain dikonversi menjadi biofuel, biomassa berselulosa juga dapat mendukung produksi komersial industri kimia seperti asam organik, aseton atau gliserol (Wymann, 2002).

Secara lebih spesifik bioetanol adalah cairan yang dihasilkan melalui proses fermentasi gula dari penguraian sumber karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme (Anonim, 2007). Bioetanol dapat juga diartikan sebagai bahan kimia yang memiliki ada sifat kesamaan dengan minyak premium, karena terdapatnya unsur – unsur seperti karbon (C) dan hidrogen (H). (Khairani, 2007). Bahan baku pembuatan bioetanol dibagi menjadi tiga kelompok yaitu bahan ber sukrosa (nira, tebu, nira nipah, nira sargum manis, nira kelapa, nira aren, dan sari buah mete); bahan berpati (bahan yang mengandung pati) seperti tepung ubi, tepung ubi ganyong, sorgum biji, jagung, cantel, sagu, ubi kayu, ubi jalar, dan lain–lain; dan bahan berserat selulosa/lignoselulosa (tanaman yang mengandung selulosa dan lignin seperti kayu, jerami, batang pisang, dan lain-lain. Dari ketiga jenis bahan baku tersebut, terdapat bahan berlignoselulosa sebagai bahan yang jarang digunakan karena cukup sulit dilakukan penguraiannya menjadi bioetanol. Ini disebabkan adanya lignin yang merupakan senyawa polifenol sehingga lebih sukar diuraikan dan selanjutnya mempersulit pembentukkan glukosa dan jumlahnya sedikit (Khairani, 2007). Rincian macam sumber karbohidrat yang dapat dikonversi menjadi alkohol (etanol) berikut hasil dan rendemen (perolehan) etanol dapat dilihat pada Tabel 1.

B. Biogasoline (gasohol) dan Perkembangannya

senyawa lain hidrokarbon lebih sederhana hasil pembakaran (oksidasi) tidak sempurna pada tingkat lebih rendah dibandingkan dengan pengoperasian bahan bakar konvensional (gasoline). Ini disebabkan adanya etanol yang sudah mengandung oksigen (O2) sekitar 35% dapat meningkatkan efisiensi pembakaran/ oksidasi. Biogasoline atau dikenal juga dengan nama Gasohol, telah dijual secara luas di Amerika Serikat, dengan campuran 10% bioetanol (dari bahan baku jagung) dan 90% gasoline. Di Brazil, bioetanol untuk campuran gasoline dibuat dari bahan baku tebu, dan digunakan dalam kadar 10%. Di Finlandia, biogasoline yang digunakan memiliki kadar bioetanol 5% dan memiliki angka oktan 98. Di Jepang, sejak tahun 2005 sudah mulai digunakan gasoline dengan campuran 3% bioetanol, dan diharapkan pada tahun 2012 seluruh gasoline yang dijual di Jepang sudah menggunakan biogasoline. Sejak tahun 2006 Thailand telah menjual gasohol 95, dan direncanakan pada tahun 2012 Thailand akan mengganti seluruh gasoline dengan biogasoline.

Tabel 1. Sumber, hasil panen dan rendemen alkohol sebagai hasil konversi

Sumber karbohidrat Hasil panen ton/ha/th Perolehan alkohol liter/ton liter/ha/th

Sumber: Anonim (2005); Nurdyastuti ( 2008) dan Assegaf ( 2009).

kebutuhan tersebut, direncanakan akan didirikan pabrik etanol berkapasitas 200 juta liter etanol per tahun oleh PT Mitra Sae Internasional di Kuningan bekerja sama dengan LBL Network Ltd.dari Korea Selatan dengan bahan dasar ubi kayu jenis Manihot esculanta trans.w

II. POTENSI SUMBER BIOETANOL

A. Sagu

1. Potensi

Pohon penghasil sagu (Metroxylon spp) termasuk jenis palma yang banyak tumbuh di Indonesia bagian Timur. Sagu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dimana kandungan karbohidratnya lebih tinggi dari pada kandungan tanaman lainnya. Secara alami tumbuhan sagu tersebar hampir di setiap pulau atau kepulauan di Indonesia dengan luasan terbesar terpusat di Papua, sedangkan sagu semi budidaya terdapat di Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera (Gambar 1). Tumbuhan ini merupakan asli dimana sagunya selain sebagai bahan pangan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi mix atau sebagai pencampur premium dan pertamax (E) atau pada keadaan tertentu dapat digunakan secara penuh (E100), untuk menggerakkan (mengoperasikan) mesin – mesin berdasar bensin.

A B

Gambar 1. Tegakan sagu rakyat di Kabupaten Padang Pariaman (A), bekas tebangan sagu (B).

Di Irian Jaya terdapat sekitar 1.406.469 ha tegakan sagu. Setiap ha tegakan sagu per tahun paling sedikit dihasilkan 2,5 ton pati sagu (Flach, 1983). Dengan demikian di Irian Jaya terdapat potensi pati sagu sekitar 3.516.176 ton sagu/tahun. Untuk kebutuhan pangan, masyarakat Irian membutuhkan sekitar 150.000 ton sagu/tahun. Dari data ini di Irian Jaya terdapat potensi sagu sekitar 3,1 juta ton yang menunggu pemanfaatannya. Di Mentawai terdapat sekitar 56.100 ha tegakan sagu dengan produksi sekitar 1.200 ton, berarti di Mentawai terdapat potensi pati sagu sekitar 139.000 ton/tahun. Di Padang Pariaman terdapat tegakan sagu sekitar 95.790 ha dengan produksi 5.063 ton/tahun di daerah ini terdapat potensi sagu yang belum dimanfaatkan sebanyak 234.412 ton sagu/tahun. Dari penjelasan tersebut, potensi sagu sangat tinggi dan sudah saatnya dilakukan pemanfaatan pohon sagu agar tidak mubazir. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, telah merintis pemanfaatan sagu menjadi bioetanol, baik skala laboratorium mapun skala usaha kecil. Dan ini merupakan penelitian awal dalam rangka menuju optimalisasi produksi dan produktivitas bioetanol dari sagu.

2. Pati sagu sebagai sumber bioetanol

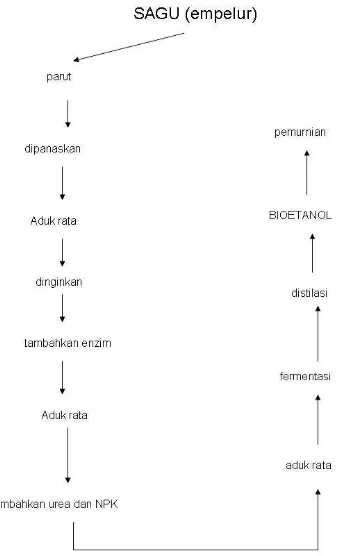

berlangsung dalam empat tahapan yaitu: a. hidrolisa bahan menjadi oligosakarida; b.hidrolisa oligosakarida menjadi gula (monosakarida); c. konversi gula menjadi bioetanol, d. pemurnian bioetanol.

Pembuatan etanol dari pati dapat dilakukan secara kimia ataupun biologis. Akan tetapi jika berbicara “bioetanol” tentunya proses yang dipakai adalah secara biologis dengan menggunakan enzim alfa dan glucoamilase yang mampu mengurai pati menjadi gula (sakarifikasi) dan selanjutnya fermentasi gula menjadi bioetanol. Bioetanol dapat pula diperoleh dari serat berselulosa dengan menggunakan enzim selulase. Efektivitas proses ini dipengaruhi oleh jenis enzim, kekentalan bahan (ratio pati dan air), presentase enzim dan kondisi proses fermentasi. Langkah-langkah pembuatan bioetanol berbahan sagu sebagai berikut (Gambar 1a, 2 dan 3).

A B

Gambar 2. Pemarutan sagu sebagai proses awal pembuatan bioetanol (A) dan Proses fermentasi (B).

Proses fermentasi berlangsung beberapa jam setelah semua bahan dimasukkan ke dalam fermentor. Proses ini berjalan ditandai dengan keluarnya gelembung-gelembung udara kecil-kecil Gelembung-gelembung udara ini adalah gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi. Selama proses fermentasi usahakan agar suhu tidak melebihi 36oC dan pH nya dipertahankan 4.5 – 5. Proses fermentasi berjalan kurang lebih selama 2 sampai 3 hari. Salah satu tanda bahwa fermentasi sudah selesai adalah tidak terlihat lagi adanya gelembung-gelembung udara.

Gambar 3. Proses distilasi skala laboratorium untuk mendapatkan bioetanol

airnya berkurang, dan kadar bioetanol yang diperoleh dapat mencapai 98-99%. Sagu berpotensi menjadi bioetanol bahan bakar nabati (BBN) karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi, sekitar 85% dan kandungan kalori 357 kalori. Jadi diperkirakan kalau menggunakan tepung sagu tersebut dari 6,5 kg tepung akan dihasilkan 3,5 liter bioetanol (Tarigan, 2001).

B. Tandan Kosong Kelapa Sawit

Parameter yang diamati adalah kadar gula pereduksi, kadar etanol, jumlah sel serta pH medium. Konsentrasi etanol paling tinggi yang dihasilkan pada fermentasi selama 72 jam sebesar 0,046 % dengan konversi gula menjadi etanol sebesar 47,32%. Kandungan selulosa TKKS sekitar 45,80% dan hemiselulosa 26,00%. Jika berdasarkan perhitungan minimal menurut menghasilkan panas setara dengan menggunakan 1446.984 liter bensin (Anonim, 2008a). Produksi bioetanol berbahan baku limbah kelapa sawit layak diusahakan karena berdasarkan evaluasi finansial dapat diperoleh tingkat keuntungan sebesar 75 % ( Anonim, 2008a ).

C. Ganyong (Canna edulis)

D. Nira Sorgum (Sorgum bicolor)

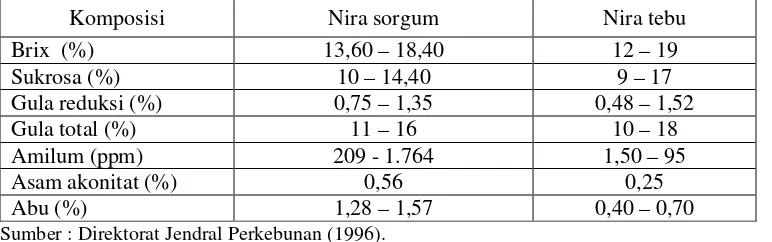

Sorgum (Sorgum bicolor L.) merupakan salah satu jenis tanaman serealia yang mempunyai potensi besar dikembangkan di Indonesia karena mempunyai area adaptasi yang luas. Sorgum merupakan tanaman bukan asli Indonesia, melainkan berasal dari Ethiopia dan Sudan Afrika. Di Indonesia sorgum mempunyai beberapa nama seperti gandrung, jagung pari, dan jagung cantel. Tanaman ini toleran terhadap kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi pada lahan marjinal, serta relatif tahan terhadap gangguan hama atau penyakit. Selama ini batang sorgum hanya digunakan untuk pakan ternak. Nira sorgum yang berasal dari batang tanaman sorgum dapat dimanfaatkan untuk membuat bioetanol, karena komposisi nira sorgum hampir sama dengan nira tebu (Tabel 2). Batang sorgum apabila diperas (dikempa) akan menghasilkan nira yang rasanya manis. Kadar air dalam batang sorgum kurang lebih 70 persen di mana sebagian besar nira sorgum terlarut dalam air tersebut. Selama ini batang sorgum yang menghasilkan nira biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak, sehingga belum memiliki nilai ekonomis optimal. Mengingat nira sorgum mengandung kadar glukosa yang cukup besar (Tabel 2), serta memiliki kualitas setara dengan nira tebu, maka sorgum boleh menjadi pertimbangan sebagai salah satu sumber karbohidrat penghasil bioetanol di masa depan.

Tabel 2. Perbandingan komposisi kimia nira sorgum dengan komposisi nira tebu

Komposisi Nira sorgum Nira tebu

Brix (%) 13,60 – 18,40 12 – 19

Sukrosa (%) 10 – 14,40 9 – 17

Gula reduksi (%) 0,75 – 1,35 0,48 – 1,52

Gula total (%) 11 – 16 10 – 18

Amilum (ppm) 209 - 1.764 1,50 – 95

Asam akonitat (%) 0,56 0,25

Abu (%) 1,28 – 1,57 0,40 – 0,70

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan (1996).

bioetanol sebanyak11,82%. Angka tersebut mengindikasikan terjadinya konversi glukosa menjadi etanol yang tinggi menjadi bioetanol (46,21%). Dengan demikian sorgum yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pangan, ternyata juga berprospek sebahan baku pembuatan bioetanol, di mana dari 2,5 kg sorgum (berat kering) dapat diperoleh satu liter bioetanol.

E. Tetes Tebu

Pada molase atau tetes tebu terdapat kurang lebih 60% selulosa dan 35,5% hemiselulosa (dasar berat kering). Kedua bahan polisakarida ini dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana (mono dan disakarida) yang selanjutnya difermentasi menjadi etanol. Di Indonesia potensi produksi molase ini per ha kurang lebih 10–15 ton, Jika seluruh molase per ha ini diolah menjadi ethanol fuel grade ethanol (FGE), maka potensi produksinya kurang lebih 766 hingga 1.148 liter/ha FGE. Produksi bioetanol berbahan baku molase layak diusahakan karena tingkat keuntungan finansialnya mencapai 24%.

F. Jerami Padi

Jerami padi mengandung kurang lebih 39% selulosa dan 27,5% hemiselulosa (dasar berat kering). Kedua bahan polisakarida ini, sama halnya dengan tetes tebu dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana yang selanjutnya dapat difermentasi menjadi bioetanol. Potensi produksi jerami padi per ha kurang lebih 10-15 ton, keadaan basah dengan kadar air kurang lebih 60%. Jika seluruh jerami per ha ini diolah menjadi ethanol fuel grade ethanol (FGE), maka potensi produksinya kurang lebih 766-1.148 liter/ha FGE (perhitungan ada di lampiran). Dengan asumsi harga ethanolfuel grade(FGE) sekarang adalah Rp. 5500,- per liter (harga dari pertamina), maka nilai ekonominya kurang lebih Rp. 4.210.765 hingga Rp. 6.316.148 /ha.

Potensi bioetanol dari jerami padi menurut Kim dan Dale (2004) dalam Patel dan Shoba (2007), adalah sebesar 0,28 l/kg jerami. Sedangkan kalau dihitung dengan cara Badger (2002) dalam Patel dan Shoba (2007), adalah sebesar 0,20 l/kg jerami, sehingga dari data ini dapt diperkirakan potensi bioetanol dari jerami padi di Indonesia (Tabel 3). Jika berdasarkan prediksi minimal dengan cara Badger (2002), maka jumlah bioetanol yang dihasilkan dapat menggantikan bensin sejumlah 7,915 - 11,874 juta liter. Banyaknya bioetanol yang dihasilkan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan bensin Nasional selama satu tahun.

Tabel 3. Potensi bioetanol dari jerami padi

Prediksi menurut Prediksi potensi bioetanol Kim and Dale (2004) 15,316 juta liter - 22,974 juta liter Badger (2002) 10,940 juta liter - 16,410 juta liter

Sumber : Badger (2002) dan Kim and Dale (2004) dalam Patel dan Shobha (2007).

G. Bonggol Pisang (Musa paradisiaca)

Rincian singkat pengolahan bonggol pisang menjadi etanol adalah mula-mula bonggol pisang tersebut dikupas dan dibersihkan dari kotoran, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan dengan cara dijemur dan diangin-anginkan sampai kering. Bonggol pisang diturunkan kadar airnya hingga mencapai kering udara, dengan tujuan agar lebih awet.dan kering sehingga dapat disimpan sebagai cadangan bahan baku (Anonim, 2008a). Selanjutnya bonggol pisang kering digiling dengan mesin penggiling atau ditumbuk dengan penumbuk sehingga menjadi serbuk halus. Serbuk bonggol pisang lalu disaring atau diayak sehingga diperoleh partikel kecil yang homogen. Hasil penelitian Assegaf (2009), menyimpulkan bahwa bonggol pisang mempunyai prospek sebagai sumber bioetanol. Metode yang diterapkan adalah melalui hidrolisis asam dan enzimatis, namun dari kedua metode tersebut metode hidrolisis secara enzimatis merupakan proses yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan katalis asam.

H. Singkong Karet

Singkong karet atau singkong gajah merupakan salah satu jenis pohon singkong dimana umbinya mengandung senyawa beracun, yaitu asam sianida (HCN), sehingga umbi tersebut tidak diperdagangkan dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat (Anonim, 2009). Oleh karena itu sangat tepat sekali bila singkong karet tersebut ini digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Penelitian Sriyanti (2003), menunjukkan bahwa dari tiga varietas singkong yakni randu, mentega dan menthik, ternyata kadar gula dan alkohol tertinggi dari hasil sakarifikasi dan fermentasi terdapat pada varietas mentega yakni sebesar 11,8% mg (kadar gula) dan 2,94% mg (kadar alkohol). Menurut Sugiarti (2007) dalam Setyaningsih (2008), bahwa kandungan alkohol hasil fermentasi ubi kayu varietas randu sebesar 51%. Menurut Ludfi (2006) dalam Setyaningsih (2008), setelah dilakukan pengujian terhadap kadar alcohol pada hasil fermentasi ampas umbi singkong karet, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar alkohol terendah adalah 11,70% pada waktu fermentasi 9 hari dan dosis ragi 2 gram. Sedangkan kadar alkohol tertinggi adalah 41,67% pada waktu fermentasi 15 hari dan dosis ragi 8 gram.

(70%), dan bahkan pertamax (90%). Biaya produksi untuk satu liter bioetanol dari singkong karet sekitar Rp3.000, jadi kalau dijual Rp 4.000,- lebih murah dari premium. Anonim (2007) menyatakan bahwa pada skala usaha rumah tangga, dari 6,5 kg singkong dengan kandungan karbohidrat 24% akan dihasilkan 1 liter bioetanol.

I. Talas (Colocasia esculenta)

Tanaman talas bentul (Colocasia esculenta L.) mempunyai nama lain dalam bahasa Inggris yaitu taro, old cocoyam, dasheen, eddoe, dan dalam bahasa Prancis adalah taro. Di Indonesia dikenal dengan nama bentul, talas dan keladi. Tanaman ini tumbuh dengan baik di tanah yang basah dengan temperatur 25 – 30oC dan dengan kelembaban yang tinggi. Talas tumbuh pada ketinggian 1200 m dpl (dari permukaan laut) di Malaysia, di Filipina 1800 m dpl, dan bahkan 2700m dpl di Papua New Guinea. Tanaman ini toleran terhadap naungan (tempat teduh) dan ditanam sebagai tumbuhan selingan pada pertanian. Kadar pati umbi talas 66,8% dengan kadar air sekitar 7,2%.

Retno (2008) melakukan penelitian pembuatan bioetanol dari tepung talas. Setelah dikeringkan tepung talas selanjutnya menjalani perlakuan reaksi hidrolisa dengan bio katalis (enzim) alpha amylase pada pH 6,9 suhu 80oC, dan enzim glucoamylase pada pH 4,8 suhu 55oC untuk menghasilkan glukosa. Bioetanol yang diperoleh dari 8,7kg tepung talas sebesar 1006 ml. Biaya yang dibutuhkan pada pembuatan bioetanol (FGE)dari tepung talas dengan kadar 99,4 %, sebesar Rp. 6.625,-/ liter.

III. BIOETANOL SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN RAMAH

LINGKUNGAN

untuk bahan bakar, bioethanol (FGE) dapat digunakan untuk industri kimia, farmasi, kedokteran, kosmetik, bahan baku aneka minuman, dan sebagainya.

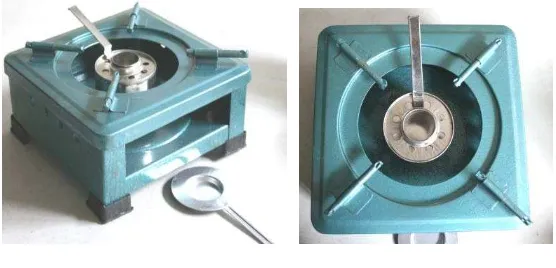

Bioetanol dapat dijadikan pengganti bahan bakar minyak tanah. Selain hemat, pembuatannya dapat dilakukan di rumah sendiri dengan mudah. Selain itu juga pengoperasian bioetanol lebih ekonomis dibandingkan menggunakan minyak tanah. Bila sehari menggunakan minyak tanah seharga Rp 16.000,-, maka dengan bioetanol dapat menghemat Rp 4.000,-. Pengalaman membuat dan menggunakan bioetanol ini diceritakan oleh seseorang bernama Bambang Kisudono, warga kota Surabaya yang memanfaatkan sampah dapur rumahnya untuk membuat dan mengembangkan bioetanol di lingkungan tempat tinggalnya. Awalnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Surabaya (ITS) Surabaya dari kajiannya menyimpulkan bahwa kompor yang dirancang khusus untuk bioetanol (Gambar 5) terbukti lebih efisien dibandingkan kompor kerosin (minyak tanah/konvensional). Hal ini mendorong orang tersebut melakukan pengolahan bioetanol sendiri.

Gambar 5. Kompor bioetanol

sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Selanjutnya bahan berlignoselulosa contohnya adalah TKKS, dimana polimer selulosa lebih sulit diuraikan (dihidrolisis) daripada polimer pati dan hal ini perlu diperhatikan.

IV. PENUTUP (PELUANG DAN PROSPEK)

Bioetanol diharapkan dapat merupakan bahan bakar alternatif masa depan yang ramah lingkungan dan bersifat renewable, untuk menggantikan sebagian atau melengkapi konsumsi bahan bakar fosil (minyak bumi) yang kurang ramah lingkungan dan persediaannya semakin terbatas. Di Indonesia terdapat berbagai macam bahan baku berkarbohidrat tinggi yang potensial untuk dikonversi menjadi bioetanol seperti sagu, tandan kosong kelapa sawit, ganyong, nira sorgum, tetes tebu, jerami padi dan bonggol pisang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Kelayakan Tekno-Ekonomi Bio-Ethanol sebagai bahan bakar alternatif terbaru kan. Balai Besar Teknologi Pati – BPPT. Jakarta.

_______. 2007a. Apa itu Bioetanol ?. http://www.nusantara-agro-industri.com. Diakses tanggal 20 April 2009.

_______. 2007b. Kebun penghasil bensin – bioetanol. http:/www.trubus-online.com. Diakses tanggal 16 Januari 2008.

_______. 2008a 2008.

_______. 2008b. Bioetanol bahan baku singkong. The Largest Aceh Community Aceh.

_______. 2009. Bioetanol bahan baku singkong. http:

April 2009.

Assegaf, F. 2009. Prospek produksi bioetanol bonggol pisang (Musa paradisiaca) menggunakan metode hidrolisis asam dan enzimatis. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Flach, M. 1983. Sago palm domestication, explanation, and production. FAG. Plant production

and protection. Paper. 85 pp.

_____.1997. Sago palm, Metroxylon sagu Rottb. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) Promoting the Conservation and use of Underutilized and Neglected Crops, 13. IPGRI Italy and IPK. Germany. 71 pp.

Judoamidjojo, R.M., A.A.Darwis, dan E.G.Sa’id. 1992. Teknologi Fermentasi. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

Khairani, R. 2007. Tanaman jagung sebagai bahan bio-fuel. http://www.macklintmip-unpad.net/Bio-fuel/Jagung/Pati.pdf. diakses tanggal 25 Maret 2009.

Mursyidin, D. 2007. Ubi kayu dan bahan bakar terbarukan.

pedoman%Bahan%bakar%terbarukan. Diakses tanggal 29 Maret 2008

Nurdyastuti, I. 2008. Teknologi proses produksi bio-ethanol, prospek pengembangan biofuel sebagai substitusi bahan bakar minyak. Balai Besar Teknologi Pati – BPPT. Jakarta. Patel S.J., R. Onkarappa, and K.S. Shobha. 2007. Study of ethanol production from fungal

pretreated wheat and rice straw. The Internet Journal of Microbiology 4 (1):

Prihandana. 2007. Bioetanol ubi kayu bahan bakar masa depan. Agromedia. Jakarta.

Putri dan D. Sukandar, 2008. Konversi Pati Ganyong (Canna Edulis Ker.) Menjadi Bioetanol Melalui Hidrolisis Asam Dan Fermentasi. Biodiversitas Volume 9, Nomor 2 April. Halaman: 112-116. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat-Tangerang.

Retno. 2008. Pengolahan bonggol pisang menjadi keripik yang dapat diperdagangkan dan dijadikan tambahan pendapatan bagi petani di desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen. Rukmana, R. 2000. Ganyong,budidaya dan pascapanen. Yogyakarta: Kanisius.

Sari, R. P. P. 2009. Pembuatan etanol dari nira sorgum dengan proses fermentasi.Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Semarang.

Setyaningsih. 2008. Kadar glukosa dan bioetanol hasil fermentasi gaplek singkong karet (Monihot glaziovii Muell) dengan dosis ragi dan waktu berbeda. Program Studi Pendidikan Biologi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadyah Surakarta.

Sriyanti, D.P. 2003. Mikrostek talas (Colocasia esculenta) pada berbagai macam media MS dan alami. Seminar teknologi pertanian spesifik lokasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.

Surendro,H. 2006. ”Biofuel”, DJLPE ,Jakarta

Tarigan. D. D. 2001. Sagu memantapkan swasembada pangan. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 23 (5): 1-3

Wulansari, I. 2004. Kajian Pengaruh Dosis α-Amilase dan Dextrozyme pada Pembuatan Sirup Glukosa dari Pati Sagu. [Skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian IPB.