PERENCANAAN DESAIN TAPAK PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (STUDI KASUS DI BPTN WILAYAH III STABAT)

TESIS

Oleh:

ZULFAN 127004004

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2015

PERENCANAAN DESAIN TAPAK PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN

TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (STUDI KASUS DI BPTN WILAYAH III STABAT)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh:

ZULFAN 127004004

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2015

Judul Tesis : PERENCANAAN DESAIN TAPAK PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER (STUDI KASUS DI BPTN WILAYAH III STABAT)

Nama Mahasiswa : Zulfan Nomor Pokok : 127004004

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS) (

Ketua Anggota

Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si)

Ketua Program Studi, Direktur,

(Dr. Delvian, SP, MP) (Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc)

Tanggal Lulus : 11 Februari 2015

Telah diuji pada

Tanggal : 11 Februari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS

Anggota : 1. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si 2. Dr. Budi Utomo, SP, MP

3. Dr. Erni Jumilawati, S.Si, M.Si

PERNYATAAN

Judul Tesis

PERENCANAAN DESAIN TAPAK PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

(STUDI KASUS DI BPTN WILAYAH III STABAT)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Februari 2015 Penulis

Zulfan

NIM 127004004

PERENCANAAN DESAIN TAPAK PARIWISATA ALAM DI ZONA PEMANFAATAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

(STUDI KASUS DI BPTN WILAYAH III STABAT)

ABSTRAK

Taman Nasional Gunung Leuser memiliki banyak objek dan daya tarik wisata alam yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

Pengembangan pariwisata alam di taman nasional sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor : P.3/IV-SET/2011 ditetapkan di zona pemanfaatan. Desain tapak diperlukan dalam tahapan perencanaan pariwisata alam untuk menentukan zona pemanfaatan taman nasional akan diperuntukkan untuk ruang publik atau ruang usaha. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk zona pemanfaatan Tangkahan memiliki 29 objek dan daya tarik wisata alam, zona pemanfaatan Bukit Lawang 19 objek dan daya tarik wisata alam, zona pemanfaatan Simolap Marike 6 (enam) objek dan daya tarik wisata alam dan zona pemanfaatan Damar Hitam 4 (empat) objek dan daya tarik wisata alam. Hasil inventarisasi objek dan daya tarik wisata alam kemudian dibuat dalam bentuk peta persebaran objek dan daya tarik wisata alam sehingga bisa dibuat peta analisis tapak. Peta analisis tapak kemudian dilakukan sintesis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kelerengan, tutupan lahan, keanekaragaman flora dan fauna dan faktor sosekbud. Rekomendasi desain tapak untuk Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah V Bahorok adalah untuk ruang publik seluas 1.086 ha, begitu juga untuk SPTN Wilayah VI Besitang desain tapak juga sebagai ruang publik seluas 4.273, 62 ha. Desain tapak alternatif untuk SPTN Wilayah V Bahorok adalah ruang publik seluas 977,67 ha dan ruang usaha 108,72 ha, sedangkan desain tapak alternatif untuk SPTN Wilayah VI Besitang 299, 75 ha untuk ruang usaha dan 3.973, 87 ha untuk ruang publik.

Kata Kunci : Desain tapak, pariwisata alam, zona pemanfaatan, Taman Nasional Gunung Leuser.

SITE DESIGN ECOTOURISM PLANNING IN THE UTILIZATION ZONE OF THE MOUNT LEUSER NATIONAL PARK

(A CASE STUDY IN BPTN REGION III, STABAT)

ABSTRACT

The Mount Leuser National Park has many interesting ecotourism objects and attractions which is developed as ecotourism. Development of ecotourism in the national park as a Guidance issued by the Director General of Forest Protection and Nature Conservation Numbers: P.3/IV-SET/2011 was set in the utilization zone. Site design is needed in the planning stage to determine utilization zone National park will be reserved for public or business spaces. This research used a survey method. The result of this research showed that utilization zone of Tangkahan has 29 objects and ecotourism attraction, utilization zone of Bukit Lawang has 19 objects and ecotourism attraction, utilization zone Simolap- Marike has 6 objects and ecotourism attraction, and for utilization zone of Damar Hitam has 4 objects and ecotourism attraction. Furthermore, the results of the inventory objects and the ecotourism attraction created in mapping objects so they can be created in the map of site analysis. It is designed synthetically by considering various factors such as slopes, land cover, diversity of flora and fauna, and social, economic, and cultural factors. It is recommended that the site design of National Park Management Section (SPTN) in Region V of Bahorok should be for public space in the area 1,086 hectares and region VI of Besitang in the area of 4273.62 hectares. The alternative site design for public space in region V of Bahorok is 977.67 hectares and business space is 108,72 hectares, but for business space in region VI of Besitang is 299,75 hectares and public spaces is 3973,87 hectares.

Keywords : Site Design, Ecotourism, Utilization Zone, The Mount Leuser National Park

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis yang berjudul “Perencanaan Desain Tapak Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Kasus di BPTN Wilayah III Stabat)”.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan moril dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara

2. Alm. Ibu Prof. Dr. Retno Widiastuti, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan selaku Ketua Program Studi Doktor dan Magister Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah dengan arif dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh pengertian dalam memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Dr. Budi Utomo, SP, MP dan Ibu Dr. Erni Jumilawati, S.Si, M.Si, selaku anggota komisi penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan penulisan tesis ini

5. Bapak Drs. Andi Basrul selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Bapak Ir. Margo Utomo dan Bapak Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si selaku Kepala BPTN Wilayah III Stabat, yang telah memberikan ijin perkuliahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Istri tercinta Rahmah Meutia Ulfah, S.Pd, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tulus dan ikhlas tiada henti, dalam mendukung dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Ayahanda H. Bukhari Ali dan ibunda tercinta Hj. Nurhasanah Abdulrahman, yang telah bersusah payah membesarkanku dan membimbingku serta Abangda Arbiansah, SKM, MKM, Abangda dr. Gunawan, Sp.Anas, Abangda Haruni Asmara, S.Pd serta Adinda Ners. Ridha Fitri, S.Kep. yang selalu mendoakanku dalam setiap hal

8. Rekan – rekan Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Angkatan Tahun 2012, atas solidaritas dan kekompakannya selama menempuh pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

9. Rekan – rekan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Rekan-rekan di lingkup Bidang Pengelolaan Taman Nasdional Wilayah III Stabat, atas semangat dan dukungannya.

10. Berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini dan perbaikan selanjutnya. Semoga dengan penyusunan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Februari 2015

Zulfan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 1986 di Geurugok, Bireuen.

Merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak H. Bukhari Ali dan Ibu Hj. Nurhasanah Abdul Rahman.

Penulis mengikuti pendidikan formal di MIN Gandapura, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen pada tahun 1992 - 1998. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Gandapura pada tahun 1998 - 2001. Penulis melanjutkan pendidikan di SMUN I Gandapura Jurusan IPA pada tahun 2001 - 2004.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S-1 Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004-2009. Penulis melanjutkan pendidikan S-2 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012 - 2015.

Pada tahun 2010 hingga saat ini, penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACK ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1. 1. Latar Belakang ... 1

1. 2. Perumusan Masalah ... 5

1. 3. Kerangka Pemikiran ... 5

1. 4. Tujuan Penelitian ... 8

1. 5. Manfaat Penelitian ... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2. 1. Perencanaan Lanskap ... 9

2. 2. Wisata, Pariwisata Alam dan Ekowisata ...….. 12

2. 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pariwisata Alam 16 2. 4. Objek Daya Tarik Wisata Alam ... 17

2. 5. Taman Nasional ... 19

2. 6. Taman Nasional Gunung Leuser ... 20

2. 6. Pengembangan Pariwisata Alam di Taman Nasional ... 26

BAB III METODE PENELITIAN ... 29

3. 1. Waktu dan Tempat ... 29

3. 2. Alat dan Bahan ... 29

3. 3. Batasan Penelitian ... 29

3. 4. Metode Pengumpulan Data ... 31

3.4.1. Inventarisasi Data ... 31

3.4.2. Analisis Data ... 32

3.4.3. Sintesis ... 33

3.4.4. Desain Tapak ... 34

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 35

4. 1. Hasil Penelitian ... 35

4.1.1. Inventarisasi Potensi, Persebaran dan Analisis Tapak Objek Daya Tarik Wisata Alam ... 38

4.1.1.1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok... 38

4.1.1.1.1. Bukit Lawang ... 39

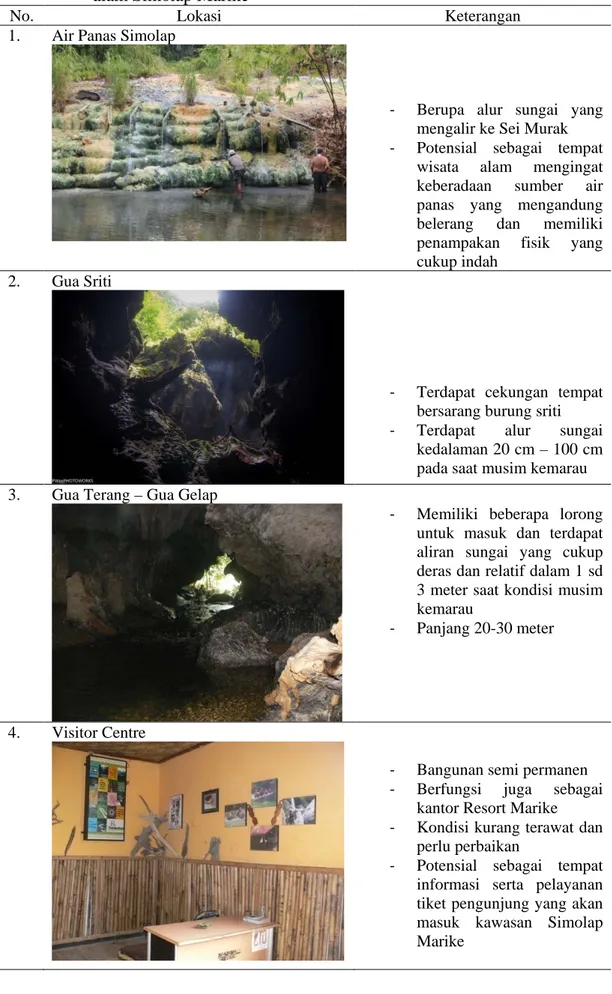

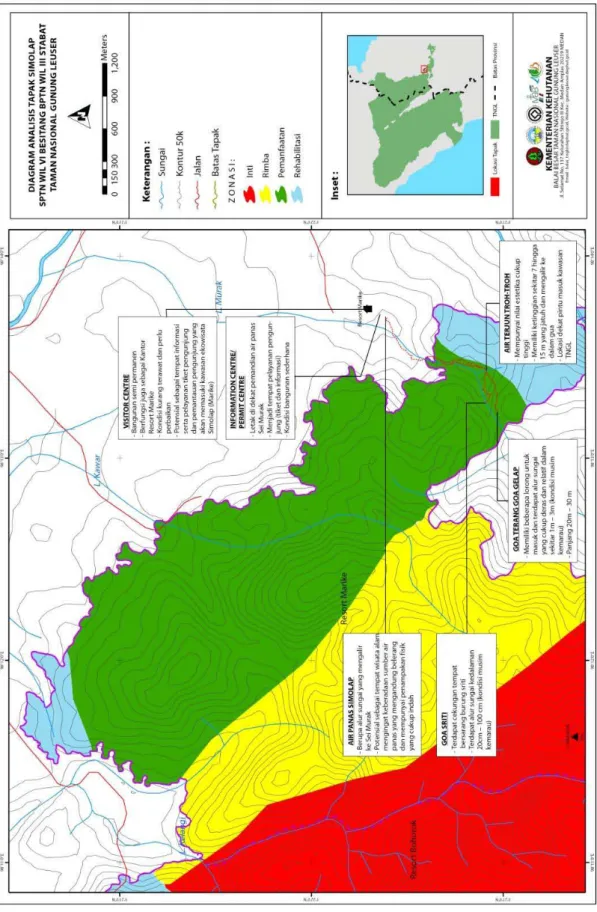

4.1.1.1.2. Simolap Marike ... 48

4.1.1.2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang ... 53

4.1.1.2.1. Tangkahan ... 54

4.1.1.2.2. Damar Hitam ... 70

4. 2. Pembahasan ... 73

4.2.1. Desain Tapak dan Alternatif Desain Tapak ... 73

4.2.1.1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok... 73

4.2.1.1.1. Bukit Lawang ... 73

4.2.1.1.2. Simolap Marike ... 75

4.2.1.2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang ... 81

4.2.1.2.1. Tangkahan ... 81

4.2.1.2.2. Damar Hitam ... 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 94

6. 1. Kesimpulan ... 94

6. 2. Saran ... 95

DAFTAR PUSTAKA ... 96

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jenis, Unit dan Kegunaan Data yang Akan diambil dalam Penelitian

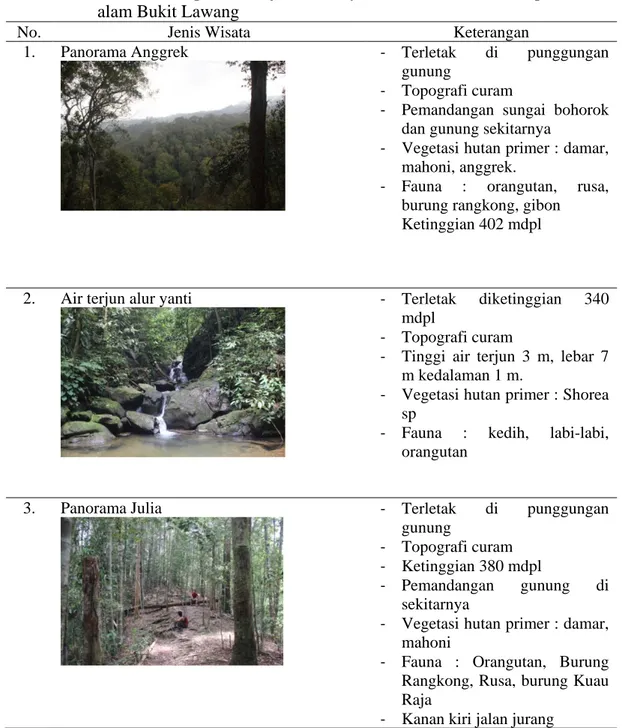

32 4.1. Inventarisasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata

Kawasan Pariwisata Alam Bukit Lawang

40 4.2. Inventarisasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata

Kawasan Pariwisata Alam Simolap Marike

49 4.3. Inventarisasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata

Kawasan Pariwisata Alam Tangkahan

55 4.4. Inventarisasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata

Kawasan Pariwisata Alam Tangkahan

70 4.5. Kelebihan dan Kekurangan Rekomendasi Desain Tapak

Zona Pemanfaatan Bukit Lawang dan Zona Pemanfaatan Simolap Marike

80

4.6. Kelebihan dan Kekurangan Rekomendasi Desain Tapak Zona Pemanfaatan Tangkahan dan Zona Pemanfaatan Damar Hitam

93

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1. Kerangka Pikir Penelitian 7

2.1. Peta Topografi TNGL 21

2.2. Peta Pembagian Iklim TNGL 22

2.3. Peta Jenis Tanah TNGL 22

2.4. Peta Tipe Ekosistem TNGL 24

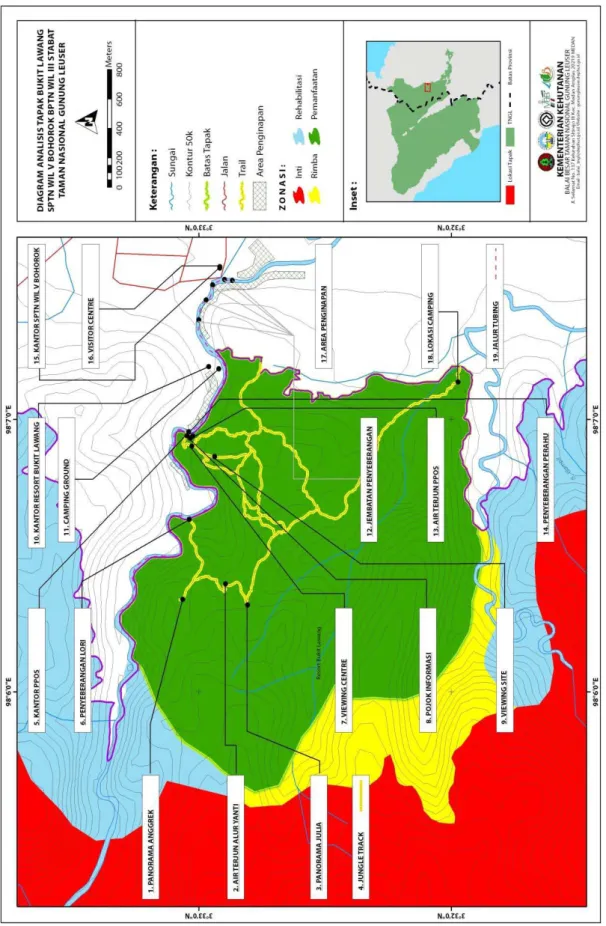

2.5. Beberapa Lokasi Objek Wisata Potensial di TNGL 25 4.1. Peta Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III

Stabat

37 4.2. Peta Zonasi SPTN Wilayah V Bahorok 38 4.3. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Bukit Lawang

46 4.4. Diagram Analisis Tapak ODTWA Bukit Lawang 47 4.5. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Simolap Marike

51 4.6. Diagram Analisis Tapak ODTWA Simolap Marike 52 4.7. Peta Zonasi SPTN Wilayah VI Besitang 53 4.8. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Tangkahan 1

64 4.9. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Tangkahan 2

65 4.10. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Tangkahan 3

66 4.11. Diagram Analisis Tapak ODTWA Tangkahan 1 67 4.12. Diagram Analisis Tapak ODTWA Tangkahan 2 68 4.13. Diagram Analisis Tapak ODTWA Tangkahan 3 69 4.14. Peta Persebaran Objek dan Daya Tarik Wisata Alam di

Damar Hitam

71 4.15. Diagram Analisis Tapak Damar Hitam 72 4.16. Peta Kelerengan Zona Pemanfaatan Bukit Lawang 74 4.17. Peta Tutupan Vegetasi Zona Pemanfaatan Bukit

Lawang

74 4.18. Peta Kelerengan Zona Pemanfaatan Simolap Marike 76 4.19. Tutupan Vegetasi Zona Pemanfaatan Simolap Marike 77

4.20 Peta Desain Tapak Zona Pemanfaatan SPTN Wilayah V Bahorok

78 4.21. Peta Desain Tapak Alternatif Zona Pemanfaatan SPTN

Wilayah V Bahorok

79 4.22. Peta Kelerengan Zona Pemanfaatan Tangkahan 81 4.23. Peta Tutupan Vegetasi Zona Pemanfaatan Tangkahan 83 4.24. Peta Kelerengan di zona Pemanfaatan Damar Hitam 88 4.25. Peta Tutupan Vegetasi Zona Pemanfaatan Damar

Hitam

89 4.26. Peta Desain Tapak Zona Pemanfaatan SPTN Wilayah

VI Besitang (Tangkahan dan Damar Hitam)

91

4.27. Peta Desain Tapak Alternatif Zona Pemanfaatan SPTN Wilayah VI Besitang (Tangkahan dan Damar Hitam)

92

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu dari lima taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia melalui surat pernyataan Menteri Pertanian nomor : 811/Kpts/UM/1980 tanggal 6 maret 1980 dengan luas 794.675 hektar dan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 276/Kpts-IV/1997 tanggal 23 mei 1997 dengan luasan 1.094.692 hektar (Balai Besar TNGL, 2005). Mengingat peran TNGL sangat besar terhadap kelestarian ekositem dunia tahun 2003 TNGL dinobatkan sebagai cagar biosfer dan kemudian tahun 2004 menjadi Natural World Heritage.

Kawasan TNGL memiliki banyak destinasi objek daya tarik wisata alam (ODTWA) yang menarik berupa hutan hujan tropis Sumatera yang sangat luas dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, keunikan bentang alam dan budaya serta kearifan lokal masyarakatnya yang unik. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan pelestarian alam terbesar kedua di Sumatera setelah Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kawasan ini terletak di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, serta berbatasan dengan 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo.

Tipe ekosistem yang lengkap mulai dari ekosistem hutan pantai sampai ekosistem pegunungan atas menjadikan kawasan ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 4000 jenis flora, 380 spesies burung dan merupakan habitat bagi orangutan (Pongo abelii), harimau sumatera (Panthera tigris), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), tapir (Tapirus indicus), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), owa (Hylobathes lar), kedih (Presbytis thomasii), dan masih banyak yang lainnya (Balai Besar TNGL, 2009). Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilindungi oleh TNGL dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebanyak 5 (lima) DAS di wilayah Provinsi Aceh yaitu DAS Jambo Aye, DAS Tamiang-Langsa, DAS Singkil, DAS Sikulat-Tripa, dan DAS Baru-Kluet, sedangkan 4 (empat) DAS berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu DAS Besitang, DAS Lepan, DAS Batang Serangan dan DAS Wampu Sei Ular.

Pariwisata alam di kawasan taman nasional adalah bagian dari kegiatan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Sumadhiyo, 2004). Pariwisata alam di kawasan taman nasional diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010. Pengembangan pariwisata alam diarahkan pada tercapainya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengembangan pariwisata alam di TNGL merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan daerah dan kepariwisataan nasional.

Ekowisata telah berkembang sebagai salah satu pariwisata yang potensial untuk kepentingan pariwisata yang berkelanjutan. The International Ecotourism Society (TIES) mendefinisikan ekowisata sebagai suatu perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Subbiah, Kannan dan Suriyaprahna, 2012). Di Indonesia, sektor pariwisata sudah sejak lama dikenal sebagai sumber terbesar dalam menghasilkan devisa luar negeri, memerangi kemiskinan dan memacu pertumbuhan dan pengembangan di daerah terpencil. Kegiatan pariwisata juga dipakai sebagai wahana promosi konservasi keanekaragaman hayati, dalam beberapa dekade terakhir pengelolaan kawasan konservasi sudah memungkinkan untuk dibuka sebagai tempat rekreasi dengan menerapkan standar kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang alami (Hakim, Luchman dan Nobukazu Nakagoshi, 2010).

Potensi pariwisata alam yang sedang dikembangkan dalam bentuk ekowisata di Taman Nasional Gunung Leuser antara lain Sungai Alas dengan event rafting berskala internasional, pendakian puncak-puncak gunungnya seperti di puncak Leuser dan puncak Bendahara, air panas Gurah, wisata pantai dan pengamatan penyu di Singgahmata, penelusuran Danau Bangko, pengamatan burung di Agusan, trekking Rafflesia di Ketambe, air terjun di Resort Sei Lepan dan lain sebagainya. Kawasan Ekowisata Bukit Lawang dengan icon orangutan (Pongo abelii) merupakan primadona destinasi ekowisata di TNGL, selain itu terdapat lokasi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Tangkahan. Pengembangan ekowisata Tangkahan merupakan anomali, karena tidak dimulai dengan latar

belakang sekedar pengembangan ekowisata, tetapi juga untuk mengembangkan upaya-upaya perlindungan kawasan taman nasional sebagai aset ekowisata.

Penelitian ini akan fokus melakukan kajian pada zona pemanfaatan taman nasional di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok dan zona pemanfaatan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang - Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Zona pemanfaatan di SPTN Wilayah V Bahorok terdiri dari zona pemanfaatan Bukit Lawang dan Zona pemanfaatan Simolap Marike, sedangkan zona pemanfaatan di SPTN Wilayah VI Besitang terdiri dari zona pemanfaatan Tangkahan dan zona pemanfaatan Damar Hitam.

Pengelolaan pariwisata alam di Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat khususnya di zona pemanfaatan Bukit Lawang dan zona pemanfaatan Tangkahan sebenarnya sudah berjalan. Bentuk pengelolaan terlihat dengan adanya penataan oleh pengelola pada objek-objek wisata seperti adanya pusat informasi, papan petunjuk dan larangan, jalur interpretasi, pemandu wisata, dan lain-lain. Namun, potensi objek dan daya tarik wisata alam sebagai aset pengembangan pariwisata alam belum teridentifikasi secara menyeluruh. Selain itu zona pemanfaatan Simolap Marike dan zona pemanfaatan Damar Hitam masih terus dikembangkan sebagai alternatif objek tujuan wisata selain Bukit Lawang dan Tangkahan.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan melihat berbagai latar belakang di atas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi, persebaran dan analisis tapak objek dan daya tarik wisata alam di zona pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat ? 2. Bagaimanakah peta desain tapak untuk kegiatan pariwisata alam di zona

pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat ?

3. Bagaimanakah peta alternatif desain tapak untuk kegiatan pariwisata alam di zona pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat ?

1.3. Kerangka Pemikiran

Taman nasional sebagai kawasan konservasi terbagi dalam beberapa zonasi, salah satunya adalah zona pemanfaatan. Pada zona ini dapat dilakukan berbagai aktivitas terutama untuk kepentingan pariwisata, pemanfaatan jasa lingkungan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya. Pengembangan pariwisata alam memerlukan sebuah pendekatan dengan upaya penyusunan desain tapak yang optimal, dimana eksplorasi terhadap potensi wisata dilakukan dengan suatu pendekatan yang tetap menjaga keseimbangan alam disamping diperolehnya upaya pengembangan potensi estetika yang ada.

Perencanaan desain tapak pariwisata alam sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi ekologis tapak, potensi objek dan daya tarik wisata alam yang dimiliki serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekologis tapak dapat berupa data fisik dan biologi yang mempengaruhi tapak, potensi objek dan daya tarik wisata alam adalah seluruh daya tarik yang dimiliki

oleh suatu objek yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperlukan agar diperoleh pemahaman dari sikap dasar masyarakat sekitar dalam penggunaan tapak.

Inventarisasi potensi yang terdapat pada tapak dibuat dalam bentuk tabel yang berisi jenis data, bentuk dan sumber data yang diperlukan untuk kemudian di buat peta persebaran objek dan daya tarik wisata alam. Hasil dari peta persebaran objek dan daya tarik wisata alam kemudian dianalisis yang menghasilkan diagram analisis tapak, selanjutnya hasil diagram analisis tapak dikembangkan sebagai masukan untuk memperoleh hasil sintesis sesuai dengan tujuan pembuatan desain tapak.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian Zona Pemanfaatan Taman

Kondisi Ekologis Potensi Wisata (Objek dan Atraksi

Wisata)

Kehidupan

Inventarisasi Tapak

Analisis Tapak

Desain Tapak

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun desain tapak dalam rangka perencanaan pengembangan pariwisatan alam yang serasi dan harmonis dengan kondisi lingkungan alami di Taman Nasional Gunung Leuser.

Adapun tujuan penelitian ini secara rinci adalah untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi, persebaran dan analisis tapak objek dan daya tarik wisata alam di zona pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat 2. Menyusun peta desain tapak untuk kegiatan pariwisata alam di zona

pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat

3. Menyusun peta alternatif desain tapak untuk kegiatan pariwisata alam di zona pemanfaatan Bidang Pengelolaan Wilayah III Stabat

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam menyusun perencanaan pengelolaan pariwisata alam dengan berpedoman pada fungsi ruang atau desain tapak khususnya di zona pemanfaatan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Lanskap

Lanskap berdasarkan Simonds (2006) merupakan suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia, dimana suatu lanskap dikatakan alami jika area atau kawasan tersebut memiliki keharmonisan dan kesatuan antar elemen-elemen pembentuk lanskap. Rachman (1984) menyatakan bahwa lanskap sebagai wajah karakter lahan atau tapak dan bagian dari muka bumi dengan segala sesuatu dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan total dari bagian hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh indera dapat menangkap dan sejauh imajinasi dapat menangkap serta membayangkannya.

Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam (2000) dalam Alinda (2011) menjelaskan 5 (lima) karakteristik dasar dari suatu kegiatan ekowisata yang harus diperhatikan oleh perencana lanskap dalam membuat karyanya, yaitu : natural based, ecollogically sustainable, environmentally educative, bermanfaat bagi masyarakat lokal dan memberikan kepuasan bagi wisatawan. Adapun makna dari masing-masing karakteristik diatas adalah :

a. Natural based : Dalam perencanaan lanskap pada tapak yang akan dikembangkan untuk ekowisata, maka hal pertama yang harus disadari adalah bahwa kegiatan pariwisata ini berbasis pada produk dan pasar yang berdasarkan pada alam. Konservasi sumberdaya alam merupakan suatu hal

yang mendasar baik dalam perencanaan maupun manajemen pariwisata alamnya.

b. Ecologically suistainable : Pengembangan ekowisata dilakukan dengan konsep kembali ke alam. Dengan demikian dalam perencanaan lanskapnya, harus diupayakan agar pelaksanaan dan manajemen/pengelolaan kawasan ekowisata agar dapat dilakukan secara berkelanjutan.

c. Environmentally educative : Perencanaan lanskap bagi pengembangan ekowisata diharapkan dapat pula diarahkan untuk dapat memberikan pendidikan mengenai lingkungan bagi pengelola dan pengunjung, agar natural awareness dari stakeholder dapat dibangun secara optimal.

d. Bermanfaat untuk masyarakat : Introduksi sebuah konsep pengembangan tapak dalam sebuah rencana lanskap selain ditujukan bagi kepuasan pengguna tapak/pengunjung, selayaknya juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Berbagai pengalaman dan kisah sukses dalam pengembangan ekowisata, mencatat kegiatan ekowisata sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal dan kegiatan ini menghargai potensi sumberdaya lokal.

Sehingga mencegah terjadinya perubahan kepemilikan lahan, tatanan sosial dan budaya masyarakat.

e. Memberikan kepuasan bagi wisatawan : Satu hal terpenting dari kegiatan perencanaan lanskap adalah memberikan kepuasan bagi wisatawan. Setiap tapak dengan karakteristik alam yang berbeda, akan menarik wisatawan yang berbeda pula minat/keinginannya. Dengan demikian pada tahap perencanaan ini, maka dengan mengamati bentuk alam yang ada kita dapat memperkirakan siapa yang akan menjadi pengunjung utama dari aktivitas pengembangan

ekowisata ini. Perencanaan tersebut harus dibuat sedemikian rupa, agar tercapai kepuasan dari pengunjung dalam melakukan aktivitas di kawasan ekowisata yang akan direncanakan.

Perencanaan Lanskap merupakan suatu bentuk kegiatan penataan yang berbasis lahan (land based planning) melalui kegiatan pemecahan masalah yang dijumpai dan merupakan proses untuk pengambilan keputusan berjangka panjang guna mendapatkan suatu model lanskap atau bentang alam yang fungsional, estetik dan lestari yang mendukung berbagai kebutuhan dan keinginan manusia dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraannya (Nurisjah, 2007).

Proses perencanaan bersifat holistik dan dinyatakan sebagai suatu proses yang dinamis, saling terkait dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Suatu proses perencanaan yang baik merupakan suatu alat yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk menentukan keadaan awal dari suatu bentuk fisik dan fungsi lahan/tapak/bentang alam, keadaan yang diinginkan setelah dilakukan berbagai rencana perubahan serta cara dan pendekatan yang sesuai dan terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nurisjah, 2007).

Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995) dalam Darmawan (2004) terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu kawasan, diantaranya :

1. Mempelajari hubungan antara kawasan dengan lingkungan sekitar

2. Memperhatikan keharmonisan antara daerah sekitar dengan kawasan yang akan direncanakan

3. Menjadikan sebagai objek (wisata) yang menarik

4. Merencanakan kawasan sehingga dapat menghasilkan suatu kawasan yang dapat menampilkan kesan masa lalunya.

Knudson (1980) dalam Kusumawardani (2004), menyatakan bahwa merencanakan suatu kawasan terdapat tiga tingkatan penggunaan area berdasarkan variasi tingkat penggunaan dan variasi produktivitas tapak, yaitu : 1. Low level/conservative level. Pada area ini tingkat penggunaannya untuk

kegiatan wisata ditingkatkan seminimal mungkin

2. Medium level, ditujukan untuk mencapai kegiatan wisata dan kelestarian lingkungan yang sama-sama menguntungkan

3. High level of use. Pada tingkat ini sumberdaya dikorbankan dengan asumsi bahwa baik teknologi yang diterapkan maupun minat wisata akan berubah sehingga kondisi yang telah diubah tersebut dapat diterima di masa yang akan datang.

Simonds (2006) menyatakan bahwa untuk menjelaskan atau membuat suatu lanskap menjadi tempat yang menyenangkan maka semua karakter dari elemen-elemen yang beranekaragam atau bagian-bagiannya harus bisa dibawa menuju ke suatu keharmonisan.

2.2. Wisata, Pariwisata alam dan Ekowisata

Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Menurut Yoeti (2000), pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata terutama pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Menurut Doswell dalam

Eagles et al. (2001), pariwisata merupakan kegiatan bepergian manusia ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun untuk kepentingan liburan, bisnis dan tujuan lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

Sedangkan wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Menurut Avenzora (2008), secara global paradigma pembangunan pariwisata telah bergeser dari bentuk mass tourism concept ke suatu konsep baru yang penamaan ataupun pengertiannya dapat dikatakan belum tuntas. Pengertian tentang ekowisata berkembang dari waktu ke waktu. Istilah ekowisata diperkenalkan pertama kali oleh Ceballos-Lascurain pada tahun 1983 yang mendefinisikan ekowisata sebagai kunjungan ke daerah-daerah yang masih alami yang relatif masih belum terganggu dan terpolusi dengan tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi dan menikmati pemandangan alam dengan satwa liar dan budayanya baik pada masa lalu maupun masa sekarang yang ada pada tempat tersebut. Kemudian Lascurain (1993), melakukan peninjauan ulang terhadap definisi ekowisata yang dirumuskan sebelumnya dengan menambahkan : “untuk mempromosikan konservasi, meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan oleh pengunjung dan masyarakat terlibat secara ekonomi dalam penyelenggaraannya”. Masyarakat ekowisata internasional mengartikan ekowisata

sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (TIES 2000, dalam Damanik dan Weber, 2006).

Fandeli (2001), kegiatan ekowisata selalu terkait dengan berbagai dukungan dengan unsur lain, antara lain :

a. Dukungan ekowisata bagi konservasi sumberdaya alam :

1) Ekowisata memperhatikan kualitas daya dukung alam (Carrying Capacity) dan bersifat ramah lingkungan.

2) Ekowisata merupakan salah satu program pembangunan dan pelestarian secara terpadu (Integrating Conservation and Development Program) antara upaya konservasi sumberdaya alam dengan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

3) Keberadaan ekowisata dapat meningkatkan status suatu kawasan menjadi diakui sebagai kawasan alam yang dilindungi.

4) Ekowisata merupakan alternatif yang dapat dipakai untuk meningkatkan partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

5) Kegiatan ekowisata mengusahakan sumbangan dana (Eco-cost) bagi upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Ekowisata meminimalkan dampak negatif terhadap mutu dan kuantitas keanekaragaman hayati yang disebabkan kegiatan wisata yang bersifat massal/konvensional (mass tourism).

b. Dukungan Ekowisata bagi pemberdayaan masyarakat :

1) Ekowisata menghargai potensi sumberdaya lokal, sehingga mencegah terjadinya perubahan kepemilikan lahan, tatanan sosial dan budaya masyarakat.

2) Kegiatan ekowisata berbasiskan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat sebagai pemilik, pelaku dan penerima manfaat utama.

3) Daya tarik kegiatan ekowisata bertumpu pada kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, sehingga kegiatan ekowisata diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

4) Masyarakat diupayakan untuk memiliki keyakinan bahwa ekowisata merupakan alternatif peningkatan pendapatan.

c. Dukungan ekowisata bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan :

1) Ekowisata membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat untuk menjadi pelaku ekonomi secara langsung.

2) Ekowisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah

3) Ekowisata merupakan kegiatan yang sangat menghargai dan memanfaatkan potensi serta sumberdaya lokal.

4) Karena memerlukan dukungan partisipasi masyarakat, maka ekowisata dapat diupayakan sebagai usaha ekonomi yang berkelanjutan dan terpadu dengan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pariwisata Alam

Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata, walau motivasi ini seringkali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri. Pearce (1998) dalam Pitana (2005) berpendapat bahwa wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata termotivasi oleh beberapa faktor yakni : kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, prestice, dan aktualisasi diri.

Kedatangan wisatawan ke tempat rekreasi di negara tropika, menurut MacKinnon et al. (1993) tidak lain adalah ingin melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang spektakuler, sesuatu untuk difoto, ingin bertamasya dengan nyaman, dengan sedikit usaha dan ingin menggabungkan

“petualangan” dengan kegiatan waktu senggang. Terkait dengan hal-hal tersebut maka paket wisata yang paling berhasil adalah kombinasi sejumlah minat-minat tersebut.

Faktor-faktor yang membuat suatu kawasan hutan menjadi menarik untuk dikunjungi bagi pengunjung adalah :

1. Letaknya dekat, cukup dekat atau jauh dengan bandar udara internasional atau pusat wisata

2. Perjalanan ke kawasan tersebut mudah dan nyaman, perlu sedikit usaha, sulit atau berbahaya.

3. Kawasan tersebut memiliki atraksi yang menonjol misalnya satwa liar yang menarik atau khas untuk tempat tertentu

4. Kemudahan untuk melihat atraksi atau satwa liar dijamin

5. Terdapat beberapa alasan yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berwisata.

6. Memiliki budaya yang menarik 7. Unik dalam penampilannya

8. Mempunyai objek rekreasi pantai, danau, sungai, air terjun, kolam renang, atau tanpa rekreasi lainnya

9. Cukup dekat dengan lokasi lain yang menarik wisatawan sehingga dapat menjadi bagian kegiatan wisata lainnya

10. Sekitar kawasan itu memiliki pemandangan indah 11. Keadaan makanan dan akomodasi tersedia

(MacKinnon et al. 1993).

2.4. Objek Daya Tarik Wisata Alam

Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (2003), mengasumsikan objek wisata merupakan pembinaan terhadap kawasan beserta seluruh isinya maupun terhadap aspek-aspek pengusahaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata. Objek daya tarik wisata alam (ODTWA) adalah suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi bahan perhatian wisatawan untuk dikembangkan menjadi tempat kunjungan wisatawan seperti zona pemanfaatan taman nasional (TN), blok pemanfaatan wisata alam dan taman hutan raya (Tahura), taman wisata alam (TWA), suaka margasatwa (SM) dan taman buru (TB).

Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (2003), menjelaskan bahwa objek wisata alam dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

a. Objek yang terdapat di kawasan konservasi yang terdiri dari taman nasional, taman buru, taman wisata alam dan taman hutan raya, semua kawasan ini dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA)

b. Di dalam kawasan konservasi yang ditanggungjawabkan kepada pihak swasta dan perum perhutani, salah satunya adalah wana wisata.

Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (2003), Suatu kawasan yang dinamakan objek wisata harus mempunyai syarat-syarat antara lain:

a. Kegiatan (act) dan objek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri harus dalam keadaan baik

b. Karena atraksi itu disajikan dihadapan wisatawan, maka penyajiannya harus cepat

c. Objek atau atraksi wisata adalah perjalanan dan harus memenuhi semua determinan mobilitas spasial yaitu akomodasi, transportasi, dan promosi serta pemasaran

d. Keadaan di objek wisata harus dapat menahan wisatawan cukup lama.

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan objek dan daya tarik wisata alamnya. Menurut Departemen Kehutanan (2007) seluruh potensi ODTWA merupakan sumberdaya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007) menjelaskan pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai kepentingan

yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek masyarakat dan pihak swasta.

2.5. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan luas yang relatif tidak terganggu, yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut (MacKinnon et al., 1990). Taman nasional adalah kawasan konservasi di darat atau di laut yang memiliki ciri-ciri keaslian dan keanekaragaman ekosistem yang khas karena tumbuhan, fauna atau geomorfologis dan/atau budaya, memiliki nilai-nilai keindahan yang secara keseluruhan menyangkut kepentingan dan merupakan warisan kekayaan alam nasional atau internasional, dikelola untuk tujuan peletarian sumberdaya alam, penelitian, pendidikan lingkungan dan rekreasi (Basuni, 1987). Taman nasional bertujuan untuk melindungi kawasan alami dan berpemandangan indah yang penting, secara nasional atau internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi (IUCN, 1994). Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU No. 5 Tahun 1990; PP No. 68 Tahun 1998).

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (UU No. 5

1990; PP No. 68 1998). Fungsi taman nasional sesuai dengan strategi konservasi dunia (IUCN 1991) adalah 1) perlindungan proses-proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan, 2) perlindungan keragaman genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai pengguna sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan dan 3) pemanfaatan spesies atau ekosistem secara lestari, yang mendukung kehidupan penduduk serta menopang sejumlah industri.

Suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan taman nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami, 2) memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik, baik berupa spesies tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami, 3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, 4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai wisata alam, dan 5) kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, serta dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri (PP No. 68 Tahun 1998).

2.6. Taman Nasional Gunung Leuser

Secara administrasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terletak di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara serta berbatasan dengan 9 (sembilan) kabupaten yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh

Singkil, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Langkat, Dairi dan Karo.

Kawasan ini merupakan satu kesatuan kawasan pelestarian alam seluas 1.094.692 hektar yang berada pada koordinat 96º 35”- 98º 30” BT dan 2º 50” – 4º 10” LU (Balai Besar TNGL, 2010).

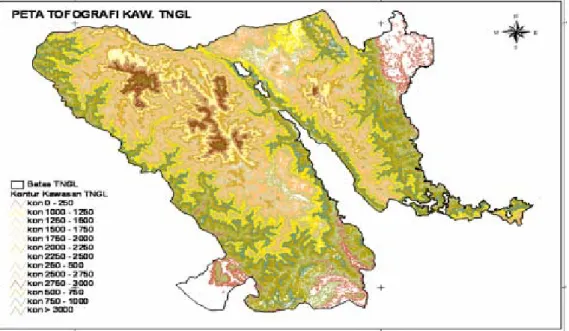

Ditinjau dari segi topografi, kawasan TNGL memiliki topografi mulai dari 0 meter dari permukaan laut (mdpl) yaitu daerah pantai hingga ketinggian lebih dari 3000 mdpl, namun secara rata-rata atau hampir 80% kawasan memiliki kemiringan di atas 40 %. Peta topografi TNGL yang bersumber dari peta rupa bumi Indonesia tahun 2006 disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Topografi TNGL

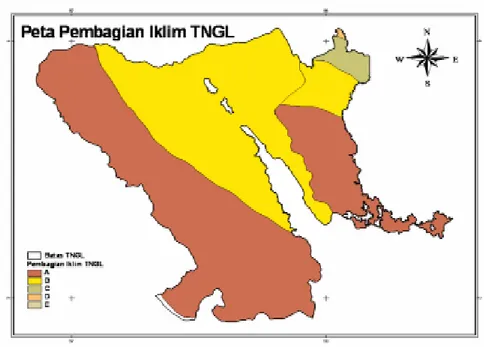

Kawasan TNGL dalam pengaruh inter-tropical convergence zone, oleh karena itu sebagian besar klasifikasi iklimnya masuk ke dalam kategori klas A, yaitu wet and hot tropical rainforest climate. Dalam tipe iklim ini, temperatur bulanan mencapai 18oC dan curah hujan tahunan lebih besar dari pada evaporasi tahunan aktual. Peta pembagian iklim di kawasan TNGL yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Peta Pembagian Iklim TNGL

Jenis tanah di kawasan TNGL cukup beragam dari jenis aluvial, andosol, komplek podsolik, podsolik coklat, podsolik merah kuning, latosol, litosol, komplek rensing, organosol, regosol, humus, tanah gambut, tanah sedimentasi dan tanah vulkanik. Secara lengkap jenis klasifikasi tanah di kawasan TNGL yang bersumber dari peta tanah Sumatera tahun 2008, disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah TNGL

Taman Nasional Gunung Leuser menyediakan suplai air bagi 4 (empat) juta masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Hampir 9 (sembilan) kabupaten tergantung pada jasa lingkungan TNGL, yaitu berupa ketersediaan air konsumsi, air pengairan, penjaga kesuburan tanah, mengendalikan banjir dan sebagainya. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilindungi oleh TNGL dan Ekosistem Leuser sebanyak 5 (lima) DAS di wilayah Provinsi Aceh, yaitu DAS Jambo Aye, DAS Tamiang-Langsa, DAS Singkil, DAS Sikulat-Tripa, dan DAS Baru-Kluet. Sedangkan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah DAS Besitang, DAS Lepan, dan DAS Wampu Sei Ular (Balai Besar TNGL, 2010).

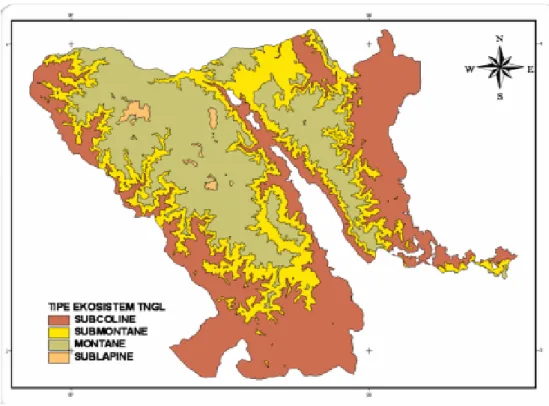

Vegetasi di kawasan TNGL termasuk flora Sumatera dan erat hubungannya dengan flora di Semenanjung Malaysia, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan bahkan Filipina. Taman Nasional Gunung Leuser memiliki lebih dari 4.000 spesies flora termasuk 3 (tiga) jenis dari 15 spesies tumbuhan parasit Rafflessia. Formasi vegetasi alami di TNGL ditetapkan berdasarkan 5 (lima) kriteria, yaitu bioklimat (zona klimatik ketinggian dengan berbagai formasi floristiknya). Empat kriteria lainnya adalah hubungan antara komposisi floristik dengan biogeografi, hidrologi, tipe batuan dasar dan tanah (MacKinnon and MacKinnon, 1986).

Peta zona-zona wilayah tumbuhan (tipe ekosistem) kawasan TNGL yang bersumber dari peta rupa bumi tahun 2006 disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Peta Tipe Ekosistem TNGL

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Kawasan ini juga merupakan habitat burung dengan daftar spesies 380 dan 350 di antaranya merupakan spesies yang hidup menetap. Diprediksi bahwa 36 dari 50 jenis burung endemik di Sundaland, dapat ditemukan di kawasan TNGL. Dari 129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% diantaranya berada di kawasan taman nasional ini. TNGL dan kawasan disekitarnya yang disebut sebagai Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan habitat dari gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), orangutan sumatera (Pongo abelii), siamang (Hylobates syndactylus syndactylus), owa (Hylobates lar), kedih (Presbytis thomasii) (Balai Besar TNGL, 2010).

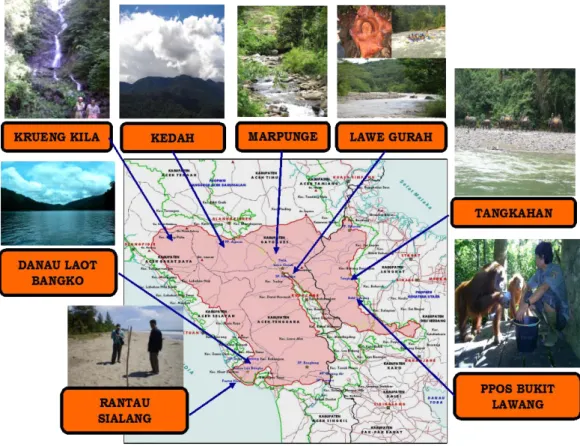

Terdapat 8 (delapan) lokasi potensial yang sedang direncanakan untuk pengembangan ekowisata di kawasan TNGL. Lokasi-lokasi tersebut (Gambar 2.5)

adalah Kruengkila, Kedah, Marpunge, Lawe Gurah, Tangkahan, Rantau Sialang, Danau Laut Bangko, dan Bukit lawang (Balai Besar TNGL, 2010).

Gambar 2.5. Beberapa lokasi obyek wisata potensial di TNGL

Disamping lokasi-lokasi tersebut, masih banyak objek daya tarik lain di TNGL yang sangat menarik untuk dikunjungi diantaranya adalah Kawasan Wisata Simolap Marike, Pamah Semelir, Bekancan, Damar Hitam, Sei Lepan yang terletak di Sumatera Utara, serta pendakian beberapa puncak gunung yang ada di kawasan TNGL yang terletak di Provinsi Aceh. Salah satu obyek wisata yang menjadi primadona adalah Bukit Lawang dengan icon orangutan dan ”tracking in the jungle”. Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mengalir ke lokasi tersebut tiap tahunya. Wisata alam Bukit Lawang menjadi tujuan wisata andalan di Leuser dikarenakan memiliki daya tarik satwa langka orangutan Sumatera semi

liar dan panorama hutan hujan tropis. Sejarah keberadaan pusat rehabilitasi orangutan di Bukit Lawang berawal dari program yang dijalankan oleh WWF dan Frankfurd Zoological Society pada tahun 1973 (Balai Besar TNGL, 2010).

Beberapa objek wisata potensial di sekitar Bukit Lawang adalah Simolap Marike, Pamah Semelir, Bekancan, dan Batu Katak yang merupakan lokasi terbaru dari pengembangan tujuan wisata di TNGL. Selain Bukit Lawang, terdapat lokasi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Tangkahan. Tangkahan merupakan potret Bukit Lawang di awal 1970-an. Pengembangan pariwisata alam Tangkahan merupakan anomali, karena tidak dimulai dengan latar belakang sekedar pengembangan ekowisata, tetapi juga untuk mengembangkan upaya- upaya perlindungan kawasan taman nasional, sebagai aset pariwisata. Dengan penawaran safari gajah dikemas dalam patroli hutan bersama petugas menjadi daya tarik utama Tangkahan selain air terjun, tubbing, dan treking hutan (Balai Besar TNGL, 2010).

Beberapa lokasi potensial lainnya terdapat di Aceh, pengembangan pariwisata alam di provinsi ini menjadi peluang pangsa pasar di masa yang akan datang. Misalnya, Sungai Alas dengan event rafting, pendakian puncak-puncak gunungnya seperti di puncak Leuser dan puncak Bendahara, pembukaan kembali Gurah, wisata pantai dan pengamatan penyu di Singgamata, penelusuran Danau Bangko, pengamatan burung di Agusan, trekking Rafflesia di Ketambe, dan lain sebagainya (Balai Besar TNGL, 2010).

2.7. Pengembangan Pariwisata Alam di Taman Nasional

Pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi adalah pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata alam guna mendapatkan peningkatan kemakmuran ekonomi dan kelestarian alam serta lingkungan (Hartono, 2008).

Menurut PHKA (2001), pemanfaatan taman nasional untuk pariwisata alam pada dasarnya bertujuan untuk : meningkatkan kepedulian masyarakat untuk lebih menghargai alam dan pentingnya KSDA&E dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menciptakan lapangan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Pendapat di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan taman nasional untuk pariwisata alam diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekologis, ekonomis dan sosial.

Agar pengembangan pariwisata alam dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dalam pengembangan pariwisata alam perlu memperhatikan beberapa aspek berikut : pariwisata nasional, perencanaan kawasan, pengelolaan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, penataan ruang dan peraturan perundangan. Pengembangan pariwisata alam di taman nasional dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 5 (lima) prinsip, yaitu : konservasi, edukasi, pertisipasi masyarakat, ekonomi, rekreasi (Syahadat, 2005).

Upaya pengembangan wisata akan mengalami kegagalan bila tidak direncanakan. Adanya perencanaan akan dapat dicari alternatif cara atau usaha yang efisien, rasional untuk mencapai tujuan. Perencanaan pariwisata alam dimaksudkan untuk dapat melestarikan sumberdaya hutan, dengan cara pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya untuk pariwisata alam yang berbasis konservasi dan berbasis kemasyarakatan. Menurut

Bushel and Eagles (2007) hubungan antara konservasi dan pariwisata alam merupakan hubungan yang komplek, pariwisata alam dapat berdampak positif dan juga sebaliknya dapat memberikan dampak negatif bagi kawasan dan masyarakat.

Oleh karena itu agar hubungan antara pariwisata alam dan konservasi dapat saling mendukung diperlukan perencanaan yang tepat.

Menurut Eagles et al. (2001), perencanaan pariwisata yang efektif akan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif baik bagi pengelola kawasan yang dilindungi dan bagi masyarakat sekitar. Tujuan perencanaan pengembangan pariwisata di kawasan yang dilindungi adalah :

1. Untuk menyediakan kemampuan untuk belajar, mendapatkan pengalaman dan menghargai alam dan warisan budaya dari kawasan belajar, pengalaman dan menghargai warisan alam dan warisan budaya dari kawasan

2. Untuk memastikan bahwa warisan budaya dan warisan alam itu dikelola secara tepat dan efektif dalam waktu yang panjang

3. Untuk meminimalkan dampak negatif pengelolaan pariwisata baik dampak sosial, budaya maupun ekologi

4. Untuk memaksimalkan dampak positif pengelolaan pariwisata baik dampak sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Leuser tepatnya di zona pemanfaatan Bukit Lawang, zona pemanfaatan Simolap Marike, zona pemanfaatan Tangkahan dan zona pemanfaatan Damar Hitam yang masuk ke dalam Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2014.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu : alat tulis, Geografis Position System (GPS), laptop/PC dan kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu : peta wilayah TNGL, peta zonasi TNGL, peta topografi TNGL, dan software Arc GIS 9.3.

3.3. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yaitu :

1. Pariwisata yang telah dan akan dikembangkan di Taman Nasional Gunung Leuser adalah jenis pariwisata alam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

a. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

b. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

c. Objek dan daya tarik wisata alam adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata

2. Perencanaan ruang pariwisata alam yang akan dilaksanakan di TNGL mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.3/IV-SET/2011 tentang pedoman penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

3. Desain tapak adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam.

4. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.

5. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu di zona pemanfaatan Bukit Lawang, zona pemanfaatan Simolap Marike, zona pemanfaatan Tangkahan dan zona pemanfaatan Damar Hitam-Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yaitu inventarisasi objek daya tarik wisata alam, pemetaan objek dan daya tarik wisata alam yang kemudian dilakukan analisis tapak untuk menghasilkan peta desain tapak yang akan direkomendasikan.

3.4.1. Inventarisasi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengamatan langsung di lapangan (lokasi tapak), mengamati keadaan umum, visual tapak, pemotretan dan focus grup discussion (FGD) dengan pihak pengelola wisata, masyarakat dan pihak TNGL.

Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui keadaan tapak sebenarnya melalui pengamatan pada elemen-elemen lanskap dan berbagai data penunjang lainnya untuk penentuan potensi, kendala, amenity dan danger signal pada tapak. Data yang dikumpulkan berupa aspek biofisik yaitu data lokasi, luas, topografi, geologi dan tanah, iklim, curah hujan, suhu, angin, kelembaban, keadaan flora dan fauna, hidrografi dan hidrologi, fasilitas, serta data sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi.

Studi pustaka dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan membantu pengumpulan data awal dengan mempelajari dan menelaah pustaka yang menunjang penelitian. Studi pustaka diperoleh dari buku-buku acuan, jurnal, hasil penelitian dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dan mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Adapun berbagai data yang akan diamati disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Jenis, unit dan kegunaan data yang akan diambil dalam penelitian

No Jenis Data Unit Data Kegunaan Cara

Pengambilan Data 1. Biofisik

a. Lokasi Tapak

b. Aksessibilitas

c. Jenis Tanah

d. Hidrologi dan drainase

e. Topografi dan kemiringan

f. Iklim

g. Vegetasi dan satwa

- Letak, luas dan batas tapak

- Observasi lapangan, fasilitas

- Jenis tanah kawasan

- Keadaan hidrologi dan drainase

- Persen kemiringan lahan

- Curah hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, lama penyinaran, dll.

- Pola penyebaran

- Inventarisasi dan

analisis tapak

- Inventarisasi dan

Analisis tapak

- Analisis Tapak

- Data tapak

- Data tapak

- Analisis tapak

- Analisis tapak

- Primer, Sekunder

- Primer

- Sekunder

- Sekunder

- Primer, Sekunder

- Sekunder

- Primer, Sekunder

2. Sosial

a. Keadaan sosial tapak

- Kehidupan sosial masyarakat sekitar

- Data sosial - Sekunder

3.4.2. Analisis Data

Analisis tapak dibuat untuk memetakan potensi yang terdapat pada masing-masing tapak seperti potensi obyek dan daya tarik wisata alam, potensi

keanekaragaman hayati, kondisi fisik lapangan serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam yang telah ada berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan yang kemudian dianalisis guna menentukan mana yang merupakan ruang publik dan mana yang merupakan ruang usaha. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan mendiskripsikan dalam bentuk peta persebaran berbagai potensi alam dan daya tariknya, yaitu :

1. Objek dan daya tarik flora dan fauna : kelangkaan suatu jenis tumbuhan serta atraksi dari satwa langka yang dapat dijumpai oleh wisatawan.

2. Objek dan daya tarik gejala alam : keindahan dari suatu lanskap, pemandangan alam, air terjun dan gejala alam lainnya

3. Objek dan daya tarik atraksi budaya : adat istiadat, ritual keagamaan dan kebiasaan lainnya pada masyarakat sekitar kawasan

4. Ketersediaan akomodasi : tipe akomodasi dan kondisinya secara umum 5. Fasilitas dan layanan : jenis-jenis fasilitas yang tersedia dan kondisinya 6. Infrastruktur : berbagai insfrastruktur yang tersedia dan kondisinya 7. Elemen institusi : peranan institusi yang ada saat ini

8. Masyarakat lokal : karakteristik, persepsi, preferensi dan partisipasi dalam pengembangan pariwisata alam.

3.4.3. Sintesis

Hasil yang diperoleh pada tahap analisis dikembangkan sebagai masukan untuk memperoleh hasil sintesis sesuai dengan tujuan pembuatan desain tapak.

Pada tahap ini potensi dan amenity dikembangkan pemanfaatannya, sedangkan kendala dan masalah dicari pemecahannya. Hasilnya berupa alternatif tindakan

pemanfaatan dan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan dampak dari berbagai tindakan tersebut.

Langkah yang ditentukan dalam menentukan alternatif-alternatif penggunaan lahan adalah melakukan pendekatan sumberdaya/biofisik serta pendekatan aktivitas dan perilaku masyarakat, baik penduduk sekitar kawasan maupun pengunjung. Hasil pendekatan ini adalah zonasi tapak, yaitu zona-zona yang perlu dipertahankan dan yang perlu direncanakan ulang. Hasil dari kegiatan inventarisasi, analisis dan sintesis dapat disajikan secara spasial dengan

memanfaatkan berbagai tekhnik komputerisasi seperti pemanfaatan teknik GIS dimana kegiatan analisis dan overlay dari berbagai data yang sudah dikumpulkan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

3.4.4. Desain Tapak

Pedoman yang dipakai dalam menyusun desain tapak pengelolaan pariwisata alam di Taman Nasional Gunung Leuser adalah Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor : P.3/IV-SET/2011. Analisa yang dilakukan dalam penetapan lokasi tapak dilaksanakan dengan cara pengambilan data dilapangan (groundcheck) dan pembuatan diagram analisis tapak. Desain tapak disusun agar menjadi data pendukung pengelolaaan di Taman Nasional Gunung Leuser untuk menjaga kelestarian kawasan dan spesies kunci yang ada di dalamnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Analisis tapak dibuat untuk memetakan potensi yang terdapat pada masing-masing tapak seperti potensi obyek dan daya tarik wisata alam, potensi keanekaragaman hayati, kondisi fisik lapangan serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam yang telah ada berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan yang kemudian dianalisis guna menentukan mana yang merupakan ruang publik dan mana yang merupakan ruang usaha. Ruang publik adalah area dimana masyarakat atau pengunjung dapat mengakses ruang untuk tujuan kunjungan wisata, area penerimaan, area pengelolaan serta area untuk penempatan fasilitas umum penunjang pariwisata alam. Ruang usaha merupakan area yang diperuntukkan bagi pihak ketiga untuk melakukan usaha fasilitas dan jasa wisata alam melalui Izin Pengelolaan Pariwisata Alam (IPPA).

Kriteria peruntukan ruang untuk menentukan ruang usaha atau ruang publik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Topografi lahan : ruang publik dapat diaplikasikan pada semua kondisi kelerengan mulai dari datar sampai dengan sangat curam sedangkan ruang usaha diarahkan pada kondisi kelerengan mulai dari datar sampai agak curam.

b. Tutupan Lahan : ruang publik direkomendasikan pada tutupan lahan hutan primer dan hutan sekunder sedangkan ruang usaha direkomendasikan pada kondisi tutupan lahan hutan sekunder dan wilayah yang tidak bervegetasi.

c. Keanekaragaman hayati : ruang publik direkomendasikan pada wilayah yang memiliki keanekaragaman tinggi sedangkan ruang usaha direkomendasikan pada wilayah dengan keanekaragaman rendah.

d. Objek daya tarik wisata alam : pada lokasi yang memiliki objek dan daya tarik wisata alam yang sudah berkembang direkomendasikan untuk pemanfaatan ruang publik sedangkan wilayah sekitar lokasi objek daya tarik wisata alam tersebut direkomendasikan untuk ruang usaha.

e. Habitat flora dan fauna : Wilayah yang merupakan habitat satwa unik, khas atau dilindungi bisa direkomendasikan untuk ruang publik akan tetapi tidak direkomendasikan untuk ruang usaha.

Tapak yang akan dikembangkan untuk kegiatan pariwisata alam dalam penelitian ini adalah zona pemanfaatan yang berada di Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung.

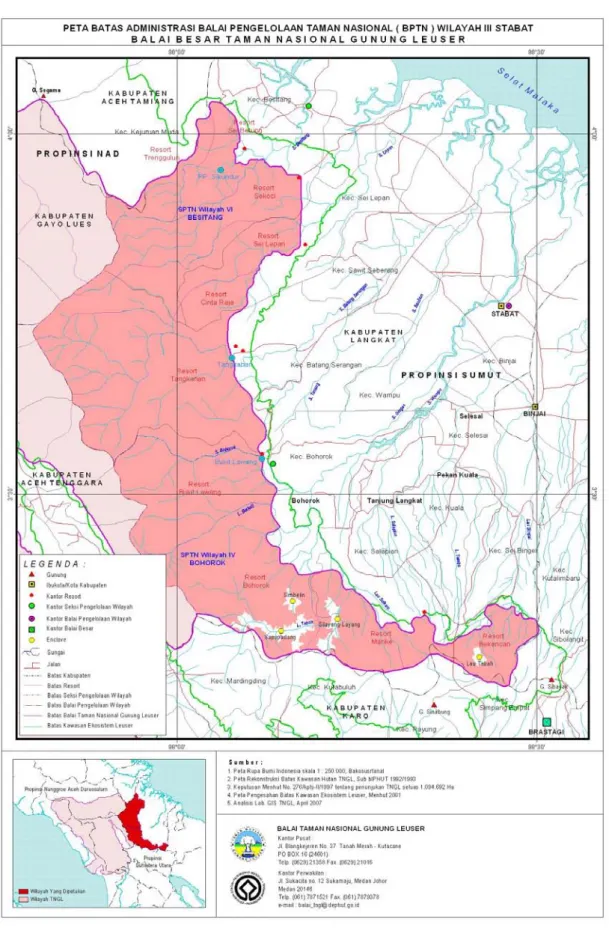

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat terbagi dalam 2 (dua) Seksi Pengelolaan yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah V Bahorok yang membawahi 4 (empat) resort yaitu Resort Bukit Lawang, Resort Bahorok, Resort Bekancan dan Resort Marike sedangkan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang membawahi 6 (enam) resort yaitu Resort Trenggulun, Resort Sei Betung, Resort Sekoci, Resort Sei Lepan, Resort Cinta Raja dan Resort Tangkahan. Peta Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat tersaji pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Peta Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat

4.1.1. Inventarisasi Potensi, Persebaran dan Analisis Tapak Objek Daya Tarik Wisata Alam

4.1.1.1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok

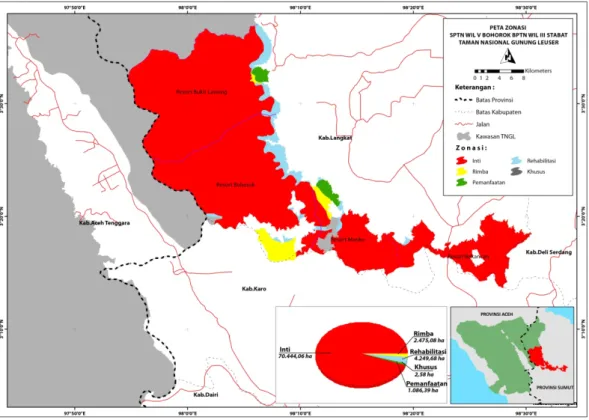

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bahorok secara administratif terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Bahorok, Kecamatan Kutambaru dan Kecamatan Sei Bingei. Luas SPTN Wilayah V Bahorok yaitu 86.107 Ha yang terbagi ke dalam 5 (lima) zonasi yaitu zona inti 70.444 Ha, zona rimba 2.475 Ha, zona rehabilitasi 4.249 Ha, zona khusus 2,58 Ha dan zona pemanfaatan 1.086 Ha.

Zona pemanfaatan di SPTN Wilayah V Bahorok terletak di dua lokasi yaitu zona pemanfaatan Bukit Lawang dan zona pemanfaatan Simolap Marike.

Gambar 4.2. Peta zonasi SPTN Wilayah V Bahorok

4.1.1.1.1. Bukit Lawang

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser khususnya Bukit Lawang merupakan salah satu tujuan pariwisata yang terkenal di Provinsi Sumatera Utara, yang perkembangannya dimulai sekitar tahun 1980-an. Jarak Bukit Lawang dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekitar 90 km yang dapat ditempuh sekitar 3 jam menggunakan kendaraan umum. Perjalanan dari Medan dimulai dari terminal bus Pinang Baris, kemudian dari terminal naik bus jurusan Bukit Lawang dan turun di terminal bus Gotong Royong di Bukit Lawang. Bus ke Bukit Lawang tersedia dari jam 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Sebagai tujuan pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjadikan Bukit Lawang sebagai sebuah industri, bahkan menjadi objek wisata primadona bagi Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi PAD itu diperoleh dari tiket masuk kawasan, pajak hotel, restoran dan retribusi jasa lainnya.

Berbagai stakeholder dilibatkan dalam menyediakan berbagai jasa wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan, baik pihak swasta, pemerintah dan masyarakat lokal.

Dengan demikian, objek wisata di Bukit Lawang sudah terintegerasi dengan syarat-syarat pariwisata lainnya seperti jasa, jaringan transportasi, akomodasi dan pemasaran. Sulistyantara (2011) berpendapat bahwa konsep perencanaan kawasan wisata alam yang baik adalah konsep perencanaan yang dikembangkan secara terintegerasi dengan wisata penunjangnya yang berkelanjutan.

Beberapa atraksi wisata alam yang menarik sehingga dapat mengundang perhatian wisatawan untuk datang ke Bukit Lawang adalah tersedianya kegiatan rafting (naik perahu), tubbing (naik ban dalam mobil), trekking (jalan kaki)