Daftar Isi

“Dinamika Politik Pertanahan Indonesia”, merupakan tema Jurnal Bhumi kali ini, sebuah tema yang diangkat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan terkait politik dan kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Arah politik pertanahan In-donesia dari masa ke masa diwujudkan dalam bentuk kebijakan pertanahan sejak masa kolonial berupa investasi perkebunan, baik yang dilakukan sebelum 1870 maupun pada periode liberal yang ditandai dengan lahirnya Agrarische Wet. Pada masa setelah Indonesia merdeka, kebijakan anti kolonial seperti penghapusan tanah-tanah partikelir, akuisis tanah eks-swapraja telah dilakukan oleh “negara”. Ujung dari semua kebijakan tersebut adalah lahirnya UUPA 1960 yang nuansa kebijakan politik agrarianya adalah keberpihakan pada petani miskin dan anti terhadap kebijakan kepemilikan tanah secara luas. Land reform menjadi titik krusial yang telah dija-lankan pada periode 1960-an, meskipun cita-cita tersebut gagal sebelum “berjalan”.

Pada masa Orde Baru, politik pertanahan “ne-gara” dikerahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan segala hal, baik pembangunan fisik maupun pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan, sementara land reform dikeluarkan dari kebijakan negara. Sementara pada periode refor-masi jauh lebih tidak fokus sekalipun tantangan yang dihadapi berupa eksploitasi besar-besar atas sumber daya agraria, dan negara justru menjadi bagian penting atas muncul dan meluasnya konflik agraria. Sekalipun pada periode reformasi melahirkan ulang kebijakan land reform, akan tetapi negara tidak menjadi panglima untuk menggerakkannya, sehingga gagal sebelum berkembang. Anehnya yang ditonjolkan generasi saat ini adalah kebijakan pertanahan yang bersifat

administratif dalam kerangka skema pem-bangunan ekonomi pasar atas tanah.

Untuk menjawab tuntutan besar tema edisi kali ini, beberapa tulisan telah masuk keredaksi dengan isu yang cukup beragam. Diawali tulisan menarik Lilis Mulyani dari LIPI yang mengangkat isu kritik atas penanganan konflik agraria di In-donesia. Kajian Lilis menunjukkan bahwa Konflik agraria merupakan konf lik yang kronis dan hingga kini masih menghantui pengelolaan sum-ber daya agraria di Indonesia. Menurut Lilis, inten-sitas kekerasan yang menyertai konflik agraria hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Reali-tas itu membutuhkan penangan konflik agraria secara serius, dibutuhkan sebuah pendekatan holistik dan komprehensif.

Paper berikutnya yang tampil adalah karya Tri Chandra Aprianto yang kembali mengangkat persoalan momentum politik atas kebijakan refor-ma agraria. Setidaknya ada dua momentum poli-tik yang pernah terjadi di masa lampau untuk me-laksanakan reforma agraria di Indonesia dengan berbagai proses dan prakteknya. Namun kedua momentum tersebut tidak terlaksana dengan baik, akibatnya keadilan dan kesejahteraan tidak segera terwujud untuk masyarakat petani miskin Indonesia. Momentum kali ini harus dibangun kesadaran bersama untuk dilaksanakannya reforma agraria dan oleh satu pelaksana yang otoritatif, dibantu oleh satu institusi yang bisa menjadi perekat bagi berbagai kekuatan.

pesisir selatan Kebumen yang diakui sebagai milik TNI. Klaim ini berlanjut dengan dikeluarkannya izin penambangan pasir besi kepada perusahaan yang melibatkan elit militer. Dalam konflik tersebut, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk menda-patkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal. Dalam perebutan sumber daya ini terlihat tarik menarik kepentingan antara negara, masyarakat lokal, perusahaan, dan NGO.

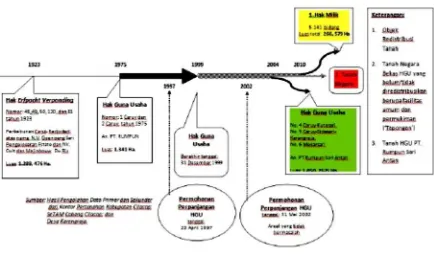

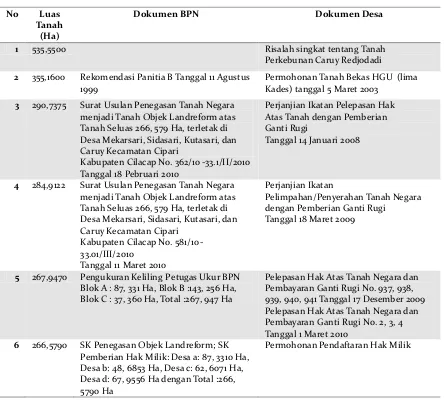

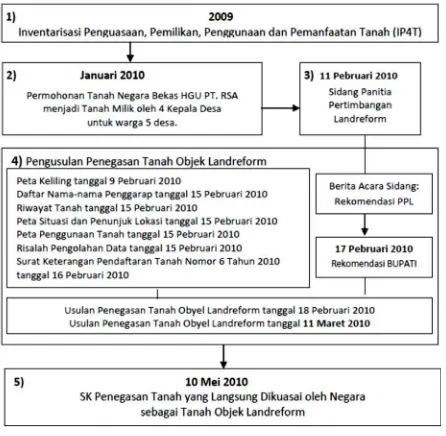

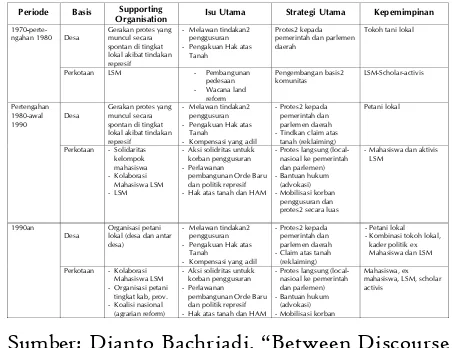

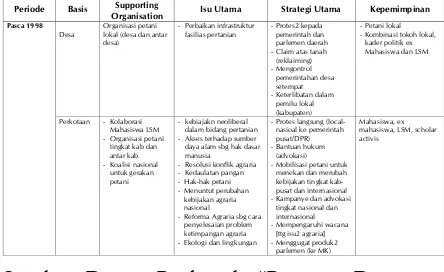

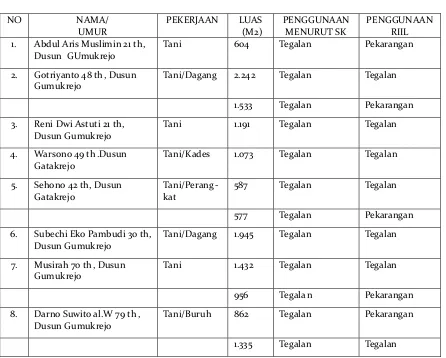

Heri dan Deden Dani Saleh mencoba kembali mengangkat persoalan Reforma Agraria di Cilacap. Pertanyaan mendasar tentang proyek di Cilacap adalah menyangkut kebijakan Reforma Agraria atau redistribusi tanah yang dijalankan oleh Ba-dan Pertanahan Nasional. Tujuan utama dari agenda reforma agraria ini tentu untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani, akan tetapi implementasi kebijakan masih dianggap belum sesuai dengan harapan awal. Penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi reforma agraria yang terkesan hanya pengukuhan atas hak masyarakat yang sudah dikuasai sebelumnya, sehingga terbaca sebagai persoalan administratif semata. Dari kajian Reforma Agraria, kita bergeser ke kajian M. Nazir yang mengangkat perjuangan agraria dalam kerangka memetakan aktor yang bermain dan terlibat. Paper ini menunjukkan secara tegas karakteristik gerakan agraria yang terjadi pada periode Orde Baru dan Reformasi. Salah satu yang dilihat secara mendalam adalah bagaimana perbedaan karakter pada dua periode tersebut yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri, baik isu, pelaku, maupun strategi yang digunakan. Kus Sri Antoro kali ini mengangkat isu legitimasi identitas adat di Yogyakarta dibidang pertanahan. Secara menarik Kus menunjukkan, pascareformasi gerakan-gerakan yang mengatas-namakan adat telah muncul dan digunakan

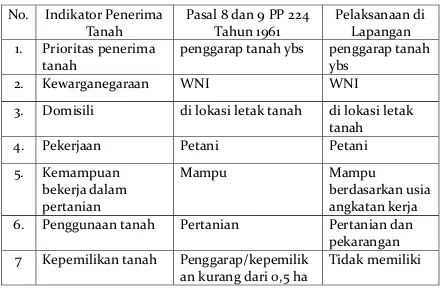

un-sumberdaya agraria, tak terkecuali di Yogyakarta. Kajian ini secara kritis ingin menunjukkan kem-bali dinamika pemaknaan adat dalam politik agraria di Yogyakarta yang akhir-akhir ini mengalami perubahan serius dan menjadi perhatian banyak pihak. Tulisan berikutnya adalah karya Gunawan dari IHCS yang mencoba melihat secara kritis atas draft RUU pertanahan dengan UUPA. Menurut Gunawan, dalam draft RUU Pertanahan belum mengatur seluruh mandat pengaturan dari UUPA 1960 di bidang pertanahan, bahkan mengurangi dan menambah pengaturan yang tidak bersumber dari UUPA 1960 itu sendiri. Paper berikut adalah karya Mujiati dan Nuraini yang mengangkat Reforma Agraria dalam konteks regulasi dan redistribusi. Redistribusi tanah dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya petani gurem.

Paper penutup dilengkapi dengan kajian kebi-jakan pertanahan dalam skala kecil untuk mense-jahterakan petani. Kebijakan Kantor Pertanahan pada tingkat lokal dalam upaya mensejahterakan petani kecil. Inti dari kajian ini adalah bagaimana menginternalisasikan kepentingan kantor perta-nahan dengan kepentingan petani. Kantor Perta-nahan dituntut untuk terus konsisten dalam men-jalankan agenda mensejahterakan petani lewat sebuah kebijakan yang berpihak pada mereka.

Demikian catatan singkat dari redaksi atas bebe-rapa artikel pada edisi kali ini, semoga memancing pembaca dan membuka peluang untuk berdiskusi lebih jauh tentang politik dan kebijakan pertanahan Indonesia. Di luar semua itu, redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada para penyumbang artikel pada edisi kali ini. Kepada para redaktur dan redaktur ahli, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mem-baca naskah ini, kepada teman-teman di sekretariat Jurnal Bhumi yang menyiapkan semua, kami ucap-kan banyak terima kasih. Selamat Membaca.

Lilis Mulyani*

Abstract AbstractAbstract Abstract

Abstract: The occurance of agrarian conflict in Indonesia, which are increasing in term of numbers and intensity, showed that there is a chronic and systemic problem in Indonesia’s agrarian resource management. This article is re-written based on a research conducted through desk research, workshops and series of Focus Groups Discussions to understand the roots and mechanisms of agrarian conflict resolution in some institutions. Among the results are that the increased numbers of new conflicts, and the long-recurrent conflict indicates that the roots of agrarian conflict has not been resolved yet. Meanwhile, the local, national and global dynamics have shown a phenomena that potentially leads to other agrarian conflicts. Pressures from these dynamics certainly need to be responded by adequate measures and efforts.

Keywords KeywordsKeywords Keywords

Keywords: agrarian conflict, conflict resolution

Intisari IntisariIntisari Intisari

Intisari: Konflik agraria merupakan konflik yang kronis dan hingga kini masih menghantui pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Artikel ini ditulis berdasarkan kajian dengan menggunakan metode penelitian literatur, workshop dan serangkaian Focus Group Discussion (FGD); yang bertujuan untuk memahami akar dan konteks terjadinya konflik agraria, termasuk mekanisme-mekanisme penanganan konflik agraria yang ada di beberapa institusi pemerintah pusat. Berdasarkan kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jumlah dan intensitas kekerasan yang menyertai konflik hampir di seluruh wilayah Indonesia menandakan adanya persoalan dimana akar konflik masih belum dibenahi dengan tuntas, sehingga tidak kunjung menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi; sementara dinamika lokal, nasional dan global memberikan tekanan-tekanan baru yang berpotensi meningkatkan terjadinya konflik agraria di banyak wilayah di Indonesia.

Kata kunci Kata kunciKata kunci Kata kunci

Kata kunci: konflik agraria, penanganan konflik

A. Pengantar

Analisis prediktif Homer-Dixon yang dikutip dalam tulisan Robert D Kaplan1 menyebutkan

bahwa di abad 21 ini negara seperti Indonesia berpotensi untuk mengalami peningkatan angka konflik sumber daya alam. Ternyata prediksi tersebut sudah dapat dibuktikan saat ini, dari maraknya pemberitaan media lokal dan nasional serta data hasil kajian tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perebutan sumber daya

alam, penangkapan petani, demonstrasi petani, gugatan masyarakat adat, dan masih banyak lagi. Disebutkan juga oleh Kaplan bahwa peningkatan konflik sumber daya alam ini tidak hanya dise-babkan semakin meningkatnya populasi dan menurunnya sumber daya; namun juga proble-matika proses demokratisasi yang tidak kunjung memberi kepastian pada keadilan; sementara ke-langkaan sumber daya alam yang dapat diakses

*Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo-nesia (LIPI). Kontak: [email protected] atau [email protected].

1 Robert D Kaplan, 1994. The Coming Anarchy: How scarcity, crime, overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. The

oleh rakyat semakin berkurang secara cepat dan pasti. Konflik atas sumber daya alam atau sumber daya agraria2 merupakan salah satu jenis konflik

yang kronis dan mengancam negara-negara du-nia menjadi negara gagal apabila tidak dapat mengatasinya.3

Kelangkaan sumber daya agraria adalah sebu-ah kenyataan yang tengsebu-ah terjadi. Namun demi-kian, kelangkaan yang terjadi di Indonesia saat ini bukan saja dikarenakan sumber dayanya yang sudah semakin berkurang; namun juga dise-babkan tertutupnya akses pada sumber-sumber daya tersebut akibat kebijakan nasional yang telah berlangsung lama. Kebijakan yang menjadi pilihan pemerintahan dari waktu ke waktu masih saja memiliki wajah yang kapitalistik, berpihak pada usaha pemanfaatan atau eksploitasi skala besar dan melupakan keberadaan rakyat yang hidup miskin di tengah kekayaan yang dieksploi-tasi tanpa sedikitpun memberikan manfaat bagi kehidupan mereka yang hidup di dalam atau di sekitar sumber daya tersebut.4

Sementara itu keadilan agraria jelas merupa-kan mandat UUD 1945, tegasnya dalam Pasal 33 UUD 1945, yang implementasinya sudah diatur di dalam Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam perkembangan negara yang sedang membangun paska kemerdekaan, seringkali negara dihadapkan pada pilihan sulit ketika di satu sisi memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai kewajiban konsitusional, namun kewajiban yang lain juga mewajibkan negara untuk terus melakukan pembangunan. Meskipun keduanya seharusnya tidak diperten-tangkan, namun pengalaman pemerintahan-pemerintahan terdahulu memperlihatkan bagai-mana pilihan kebijakan tidak selalu memberikan keadilan bagi rakyat kecil. Preferensi negara pada pengelolaan sumber daya agraria pada perusa-haan-perusahaan berskala besar sudah diperli-hatkan sejak tahun 1967; ketika pertama kali In-donesia mengundang investor asing berskala global untuk mulai mengeksploitasi sumber daya agraria yang ada di wilayah Indonesia. Akibat dari pilihan kebijakan ini telah memperlihatkan dampak yang luar biasa besar, ketika proses terse-but justru melahirkan banyak konflik yang ber-kelanjutan.

B. Mengapa Konflik Agraria Semakin Banyak Muncul?

Pertanyaan ini seolah semakin mengemuka di tengah semakin banyak munculnya insiden-insiden yang menyertai sebuah konflik agraria, diantaranya adalah penangkapan dan penem-bakan petani, gugatan-gugatan hak ulayat masya-rakat adat. Konflik agraria adalah bentuk konflik yang sifatnya kompleks dan multi-dimensi. seringkali tersimplifikasi pada implementasi kebijakan

konservasi yang pada akhirnya juga akan mengyingkirkan masyarakat dari sumber-sumber daya agraria.

2 Penggunaan kata “agraria” lebih tepat dibanding sekedar tanah, karena dalam persoalan konflik yang menyangkut tanah, adalah tidak bijaksana kalau tanah dipisahkan dari sumber agraria lain yang justru menjadi seringkali menjadi sumber konflik, seperti sumber daya alam yang ada di atas (perkebunan, kehutanan, pertanian) maupun yang terkandung di dalam tanah (mineral dan lainnya). Kata agraria pula telah menjadi “pilihan kebijakan” yang diimplementasikan dalam UU payung yaitu UU atau Peraturan Dasar mengenai Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal sebagai UUPA.

3 Kaplan (1994) memberi contoh Sierra-Leone, Liberia, Nigeria, dan Negara-negara di Afrika Barat yang mengalami kegagalan mengelola sumber daya alam sehingga menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, chaos dan konflik yang tidak kunjung mereda.

4 Sebuah ironi diperlihatkan dalam buku Nancy Lee Peluso,1992, Rich Forest Poor People: Resource Control and Resistance in Java.Berkeley: University of California Press. Dalam buku ini Peluso menyebutkann bahwa konflik

Muncul dan terus berulangnya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia menandakan ada persoalan yang kronis yang menyebabkan kon-flik yang sudah ada tidak kunjung selesai, ditam-bah dengan munculnya konflik-konflik baru. Jika kita memperhatikan dan mendalami sebuah konflik agraria, selalu ada pengulangan kejadian kekerasan yang direspon sebagai sebuah tinda-kan kriminal yang berdiri sendiri, tanpa ada ko-neksitas dengan kejadian sebelumnya.

Berulang maupun meningkatnya jumlah kon-flik menperlihatkan beberapa analisis awal. Pertama, berulangnya konflik agraria di banyak wilayah di Indonesia menandakan penanganan konflik agraria yang ada belum efektif. Banyak-nya jalur atau mekanisme penanganan konflik agraria di berbagai lembaga negara, maupun daerah tidak selalu memberikan hasil penyele-saian yang optimal, bahkan untuk hasil dari jalur penyelesaian melalui lembaga peradilan yang seharusnya memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi (dilaksanakan) sekalipun. Beberapa jalur penanganan yang sifat keluaran (output )-nya berupa rekomendasi, membutuhkan meka-nisme lanjutan untuk menekan dan mengontrol pelaksanaan rekomendasi yang diberikan pada instansi-instansi yang diberi rekomendasi. Apa-lagi apabila kemudian rekomendasi dianggap lebih memihak pada salah satu pihak yang terlibat, maka bisa terjadi pengabaian dari sub-stansi rekomendasi itu sendiri. Kedua, kecen-derungan meningkatnya jumlah konflik agraria menandakan akar dan sumber konflik agraria belum diperbaiki. Dari waktu ke waktu jumlah konflik agraria yang terjadi tidak juga mengalami pengurangan, bahkan kasus-kasus terkait keja-dian-kejadian khusus dalam konflik di lokasi yang sama menandakan kecenderungan pening-katan intensitas konflik, yang di dalam beberapa tahun belakangan justru kasus-kasus keke-rasannya yang semakin terlihat. Kasus-kasus kekerasan atau pidana dari sebuah konflik yang

terjadi, bisa jadi merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang mengikuti terjadinya konflik agraria, namun belum selalu berarti bahwa peris-tiwa atau kasus yang terjadi terkait langsung dengan akar dan sumber konflik agrarianya. Ka-sus-kasus pidana atau kekerasan yang muncul sesungguhnya hanya merupakan gejala atau “symptom” dari akar konflik agraria yang telah berlangsung lama. Akar atau sumber konflik kemudian menjadi tenggelam di dalam kasus-kasus pidana atau kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang lebih mudah untuk dibidik media.

lokasi konflik tersebut.

Keempat, tidak optimalnya keberhasilan pro-gram-program berbasis agraria menandakan ada sesuatu yang salah dalam kebijakan pengelolaan sumber daya agraria. Di level negara, sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; pemerintah selalu memiliki skema atau program-program yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat.5

Men-jadi sebuah gejala akan adanya sesuatu yang perlu dievaluasi ulang dan dibenahi, apabila kemudian banyak dari program berbasis agraria yang tidak berhasil memenuhi target yang ingin dicapai. Misalnya ketika program berbasis agraria diha-rapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di wilayah perdesaan, namun setelah beberapa wak-tu pelaksanaan program tidak terjadi perubahan yang berarti bagi masyarakat yang menjadi pene-rima manfaat. Setiap program yang tidak berhasil memerlukan evaluasi untuk mengetahui dimana letak kekurangan atau hambatan dari program pemerintah tersebut. Mengenai program-pro-gram agraria yang tidak optimal atau bisa dika-takan kurang berhasil bisa dilihat dalam banyak literatur agraria yang ada.6

C. Akar Konflik Agraria

Salah satu akar konflik agraria selalu dapat dirunut pada klaim-klaim formalitas bukti atas tanah yang diberikan oleh pemerintah-peme-rintah terdahulu, bahkan tidak jarang pihak merujuk pada bukti formal yang diberikan di masa kolonial. Padahal jelas-jelas kebijakan di

era kolonial dibuat dengan latar belakang untuk mengeksploitasi sumber agraria secara besar-besaran untuk kepentingan negara kolonial. Akibatnya terjadi penyingkiran7 rakyat

dimana-mana dari tanah-tanah yang mereka garap se-bagai sumber hidup mereka. Pada masa pen-jajahan Jepang sebetulnya rakyat dapat kembali menggarap tanah-tanah yang ditinggalkan pengusaha Belanda, meskipun itu dilakukan juga untuk memberikan hasil produksi agraria kepada penjajah.

Di era pemerintahan Presiden Sukarno, pro-ses nasionalisasi yang belum sepenuhnya selesai dan program Landreform yang tidak pernah sempat terlaksana karena hambatan politis, menjadi alasan kembali tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber agraria. Perusahaan-perusahaan negara, dan swasta yang diberi kuasa untuk “mengelola” sumber agraria kembali melingkar-kan klaim-klaim atas tanah-tanah perkebunan maupun kehutanan yang batas-batasnya dibuat di era kolonialisme yang dikuatkan kembali melalui keputusan-keputusan nasionalisasi. Di era selanjutnya, pilihan kebijakan di era peme-rintahan Presiden Suharto jelas semakin menyingkirkan rakyat dari sumber agraria kare-na pembangukare-nan ekonomi dan investasi serta ekstraksi besar-besaran sumber daya agraria men-jadi fokus pembangunan ekonomi.8

5 Lihat Tania Murray Li, 2007. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Durham and London: Duke University Press.

6 Fauzi-Rachman, 2011; Wiradi, 2009, Reforma Agra-ria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai ke Porto Alegre Brazil). Bogor: IPB Press. Lihat juga Mulyani, dkk, 2011. Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima.

7"Ekslusi” dalam bahasa Hall, Hirsch and Li, 2011. The Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Honolulu: The University of Hawaii.

Proses penyingkiran petani dari tanah ga-rapannya, masyarakat adat dari tanah adatnya, masyarakat perkotaan dari rumahnya salah satunya menimbulkan dampak ketiadaan akses masyarakat atas sumber-sumber agraria, suatu hal yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hampir dapat dipastikan di wila-yah dimana masyarakat tidak memiliki akses atas sumber daya agraria disitu kemiskinan menjadi salah satu ciri yang paling dapat dilihat. Di ujung masa pemerintahan Presiden Suharto ketika situasi ekonomi semakin menurun dan sulit, tidak banyak pilihan yang dimiliki masyarakat kecuali untuk menggarap tanah-tanah yang batas-batasnya telah diklaim perusahaan-peru-sahaan negara, atau peruperusahaan-peru-sahaan-peruperusahaan-peru-sahaan swasta besar demi untuk menghidupi keluar-ganya.

Bentuk-bentuk penyertaan masyarakat dengan memberikan akses maupun menawar-kan kerjasama pengelolaan sumber daya agraria juga telah banyak dilakukan. Misalnya melalui Hutan Kemasyarakatan, Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) Perkebunan, maupun skema-skema lain-nya. Sayangnya tidak semua kerjasama ini ber-jalan mulus, skema-skema kerjasama perke-bunan yang awalnya dibuat atas dasar kese-pakatan seringkali pada tahap implementasinya tidak sesuai dengan kesepakatan atau keinginan salah satu pihak, sehingga kembali berujung pada sengketa.

Hingga saat ini, masih ada dua mainstream kebijakan yang juga saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, yaitu sumber daya agraria dijadikan sebagai “Komoditas” dan sebagai “Ruang Konservasi”. Apabila pilihan kebijakan untuk menjadikan sumber daya agraria sebagai komoditas telah berlangsung sejak pertama kali dibukanya ruang-ruang untuk investasi atas eksploitasi sumber daya agraria tahun 1967; maka ketika sumber daya agraria yang ada semakin menurun dan memperlihatkan dampak

ling-kungan yang makin terdegradasi kemudian terjadi pergeseran9 pada kebijakan-kebijakan

yang mulai berwajah “melestarikan lingkungan” atau menjadikan sumber daya agraria sebagai ruang konservasi. Keduanya memiliki dampak yang sama pada masyarakat, semakin menguat-nya proses eksklusi masyarakat dari sumber-sumber agraria tersebut. Hal ini berarti semakin sulit bagi masyarakat untuk dapat ikut meng-akses sumber-sumber agraria, padahal pilihan penghidupan mereka kian terbatas.

Dari sisi hukum, Peraturan Dasar mengenai Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal sebagai UUPA, sesungguhnya merupakan aturan yang dimaksudkan sebagai sebuah aturan pokok, aturan dasar, atau aturan payung bagi manajemen sumber daya agraria di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan ini kemudian beralih pada kebijakan yang sifatnya sangat sektoral dalam mengelola sumber daya agraria. Konsep keadilan agraria yang diidamkan UUD 1945 dan UUPA sebagai aturan dasar se-sungguhnya tetap memperhatikan keseim-bangan antara kewajiban negara melakukan pengelolaan sumber daya agraria untuk kepen-tingan pembangunan (dan untuk kesejahteraan rakyat pada akhirnya) dengan mengakomodasi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya untuk ikut membantu negara dalam menjalankan fungsi itu, dengan kepentingan untuk tetap melindungi kepentingan rakyat kecil, pemilik tanah dan bangunan, petani peng-garap, masyarakat adat, dan kepentingan rakyat lainnya atas tanah dan sumber daya agraria. Anehnya, negara justru menguasai dan mengam-bil alih pengelolaan sumber daya agraria secara “otoriter” untuk dijadikan sumber produksi yang menghasilkan pendapatan bagi negara secara langsung atau tidak langsung dan mengingkari keberadaan masyarakat yang ada di dalam

yah dan di sekitar sumber daya agraria tersebut. Lebih parah lagi, dalam perjalanannya, praktek ini kemudian dikooptasi oleh para pejabat negara yang bertujuan mencari keuntungan bagi diri sendiri melalui pola ekonomi rente. Praktek korupsi dan kolusi pengelolaan sumber daya agraria terjadi sejak pengajuan ijin hingga ke proses produksi.

Pengelolaan sumber daya agraria dengan tujuan dan ideologi seperti disebut di atas melanggengkan terjadinya sektoralisme dimana masing-masing sektor pengelola sumber daya agraria tidak kunjung berkoordinasi dalam mengimplementasikan kewenangannya menge-lola sumber daya agraria. Padahal ada begitu banyak titik singgung antara kebijakan-kebijakan sektor yang satu dengan yang lain. Kekusutan hukum ini tidak hanya menambah inkapabilitas kelembagaan pengelola sumber daya agraria untuk memiliki perencanaan yang baik; namun juga menjadi celah bagi terjadinya korupsi, kolusi dan gratifikasi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Kekusutan hukum juga menjadi jalan bagi praktek-praktek kolutif dan koruptif untuk mendapatkan hak-hak atas tanah bagi pemilik modal. Demikian juga tiadanya koordinasi anta-ra instansi-instansi yang berwenang menimbul-kan banyak penerima hak atau ijin pengelolaan sumber daya agraria yang bertindak melebihi hak yang telah diberi. Misalnya banyak kasus dimana perusahaan penerima hak guna usaha perke-bunan yang mengusahakan perkeperke-bunan mele-bihi batas luasan tanah yang diberikan ijin.10

Bahkan dalam kenyataannya dengan berbekal hak guna usaha tersebut banyak perusahaan yang justru mengusir masyarakat setempat yang telah tinggal dan menggarap di lokasi hak baru itu. Hal ini juga dikarenakan aturan yang saling inkonsisten, sehingga menyebabkan banyak “pemain” yang koruptif dan kolutif dan berupaya memanipulasi hukum dalam proses pemberian ijin atau pemberian hak pengelolaan sumber daya agraria.

Paska reformasi, perlakuan sumber daya agraria sebagai sumber komoditas masih belum banyak berubah. Dalam beberapa kebijakan ekonomi beberapa tahun terakhir, negara meng-adopsi kebijakan pengelolaan sumber daya agra-ria yang lebih mendukung perusahaan-peru-sahaan dengan modal besar dan membutuhkan lahan yang masif. Sekali lagi negara lebih memi-liki sumber daya agraria sebagai sumber komo-ditas dibandingkan memikirkan keberadaan sosial-kultural masyarakat di sekitar wilayah sum-ber daya agraria tersebut. Kesum-beradaan masyarakat lokal yang ada di dalam wilayah atau di sekitar sumber daya agraria memiliki ikatan tersendiri dengan tanah dan sumber daya di dalamya. Masuknya ekonomi uang yang diiming-iming pemilik modal yang berupaya mengekstraksi sumber daya alam telah banyak mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat lokal, yang awalnya sarat dengan simbol-simbol kearifan lokal dalam hubungannya dengan sumber daya agraria. Alih-alih menjadikan hubungan sosial-kultural masyarakat lokal dengan sumber daya agraria sebagai salah satu bentuk kekayaan tersendiri, negara justru mengingkari hubungan sosial kultural ini dan seringkali melihatnya seba-gai “penghambat” pembangunan ekonomi yang tengah besar-besaran direncanakan.11 Kebijakan

10 Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2011, ada beberapa kasus perkebunan dengan HGU yang bersengketa dengan masyarakat, misalnya di Kabupaten Mentawai Sumateran Barat, terjadi konflik antara Warga dengan PT RAS dan Swstisidhi Amagra atas tanah seluas 34.000 hektar yang tengah ditangani WALHI Sumatera Barat. Kasus lainnya adalah di Konawe Sulawesi Tenggara, antara Warga Dengan PT Merbau Indah Raya atas tanah perkebunan seluas 15.000 hektar.

yang diambil pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin mencirikan penging-karan terhadap hubungan sosial-kultural ini dan semakin menjadikan sumber daya agraria sebagai komoditas yang hanya dilihat potensi ekonomi-nya semata.

Dalam kejadian konflik, masih belum ada keseimbangan yang diberikan negara dan kebi-jakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan yang melingkupi sumber daya agraria yang berkonflik. Meskipun beberapa perkembangan baru-baru ini mulai ada pengakuan negara terhadap hak-hak rakyat atas sumber daya agraria; namun di sisi lain penga-kuan ini masih belum diimplementasikan dalam kenyataan riil di tempat-tempat yang berkonflik. Padahal UUD 1945 memberikan hak-hak bagi warga negara atas kehidupan dan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak dan untuk men-dapatkan keamanan atas tempat tinggal maupun kepemilikan; juga hak bagi masyarakat hukum adat atas hak ulayat dan hak untuk memperta-hankan ciri kehidupan mereka.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi sosial tanah sebagai-mana diasebagai-manatkan oleh UU Pokok Agraria, na-mun fungsi sosial ini tentunya harus dilaksa-nakan dalam batas-batas yang tidak merugikan hak warga negara sebagaimana diatur dalam

UUD. Sayangnya dalam banyak konflik agraria yang muncul, masyarakat seringkali tidak dapat mempertahankan hak-haknya karena berha-dapan dengan kekuatan “legal formal” yang dimiliki pemilik modal dan pemerintah. Masya-rakat yang berdiam lama dan telah turun te-murun menggarap tanah dalam banyak kasus jelas tidak memiliki kekuatan ketika bukti legal formal atas hak mereka atas tanah yang mereka tempati tidak dapat mengalahkan bukti legal formal yang lebih kuat dari pemilik modal mau-pun negara.

D. Land Reclaiming vs Land-Grabbing

Ada beberapa fenomena yang menarik mun-cul kembali di era paska reformasi di Indonesia, yaitu fenomena land reclaiming dan land-grab-bing. Kedua fenomena ini muncul kembali, misalnya untuk land reclaiming jika melihat pada pola-pola yang dilakukan adalah bentuk-bentuk penggarapan kembali tanah-tanah terlantar, atau tanah-tanah yang dianggap telah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebelum-nya. Dalam era reformasi, land reclaiming meru-pakan salah satu upaya pengambilalihan lahan milik perusahaan perkebunan atau kehutanan baik milik negara maupun milik swasta yang dilakukan secara sepihak dan secara paksa oleh masyarakat untuk kemudian dijadikan lahan garapan. Land reclaiming dalam bahasa Lucas dan Warren12 merupakan salah satu bentuk

pro-tes masyarakat yang tersingkirkan dari sumber-sumber agraria. Aksi ini hampir mirip dengan aksi yang dilakukan tahun 1960-an oleh petani pada saat akan diimplementasikannya program Landreform.

Iwan Nurdin, menjelaskan bahwa fenomena pendudukan kembali tanah atau reclaiming kepada 16 perusahaan (ijin lokasi dan ijin prinsip) di

beberapa distrik seperti Distrik Tubang, Okaba dan Jagebob. Selain itu juga, tanah lainnya seluas 62.150 hektar yang sebelumnya ijinnnya sudah diberikan kepada PT HSPP di Distrik Jagebob juga diperbaharui oleh peme-rintah daerah setempat. Di Distrik Tubang dan Okaba ijin tersebut diberikan untuk perusahaan tebu PT DAL. Tanah-tanah tersebut dianggap sebagai “Tanah-tanah tak bertuan” padahal masyarakat adat Suku Marind menggantungkan hidup pada tanah-tanah tersebut, juga mereka memiliki ikatan sosio-kultural dengan tanah-tanah tersebut, bukan sekedar sebagai tempat mencari makanan ataupun binatang buruan, tapi sebagai tempat hidup, tempat mengajarkan anak-anak mereka mengenai leluhur suku Marind.

terjadi secara meluas mulai tahun 1999, paska krisis ekonomi dan gerakan reformasi.13

Bentuk-bentuk land reclaiming dilakukan oleh para pen-duduk lokal melalui penanaman tanaman pangan seperti jagung, pisang, ketela, dan beberapa jenis tanaman lain yang mudah tum-buh.14 Land reclaiming dilakukan dengan

argu-men bahwa sebelum tanah-tanah itu “diambil dengan paksa” oleh pemerintah.15 Krisis ekonomi

yang terjadi tahun 1997-1999 mendorong banyak masyarakat lokal yang terlilit kemiskinan dan tidak sanggup membeli harga bahan pangan yang melambung tinggi; ditambah kembali para perantau yang di-PHK karena krisis membuat kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebu-tuhan sehari-hari semakin meningkat. Akhir-nya, didorong kebutuhan tersebut; juga di bebe-rapa tempat dipicu oleh pernyataan kepala negara saat itu yaitu Presiden Abdurahman Wahid, membuat pendudukan lahan-lahan oleh masya-rakat lokal menjadi masif hampir di seluruh wilayah Indonesia.16

Sementara fenomena yang kedua yaitu land grabbing muncul untuk menggambarkan sebu-ah pergerakan baru dimana banyak perussebu-ahaan- perusahaan-perusahaan trans-nasional atau perusahaan-perusahaan nasional yang memiliki link (jaringan) dengan perusahaan internasional mencoba mencari lahan-lahan dalam jumlah yang luas dengan tujuan untuk mencari lokasi bagi bahan produk-si pangan maupun mengembangkan temuan-temuan baru tentang sumber energi alternatif (bio-fuels). Fenomena ini dijelaskan dengan baik oleh Borras dan Franco17 di bawah ini:

“‘Global land grab’ has emerged as a catch-all phrase to refer to the explosion of (trans)national com-mercial land transactions and land speculation in recent years mainly, but not solely, around the large-scale production and export of food and biofuels.1 The emphasis on land grabbing builds on familiar, iconic images from the past of (Northern) compa-nies and governments enclosing commons (mainly land and water), dispossessing peasants and indig-enous peoples, and ruining the environment (in the South).”

Global land-grabbing terjadi ketika kebutuhan akan lahan untuk makanan dan energi yang se-makin meningkat membuat banyak negara-negara yang secara kapital kuat mencari lahan-lahan baru untuk sumber makanan dan energi di negara lain yang lahan dan sumber daya alam-nya masih melimpah. Namun, di Indonesia, fenomena land grabbing juga terjadi dalam skala nasional, dimana perusahaan-perusahaan nasio-nal berupaya (dengan didukung kebijakan yang ada) mencari lahan yang dianggap masih belum dikelola.18 Semakin banyaknya investasi dalam

bidang food and energy, misalnya melalui kebi-13 Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA), dalam Workshop Penanganan Konflik Agraria LIPI-Setwapres Juni 2011.

14 Lihat juga dalam Lucas dan Warren, 2003. 15 Klaim perampasan bisa ditelusuri jauh hingga ke masa penjajahan Belanda; dan argument juga kemudian berlanjut pada masa penjajahan Jepang dimana tanah-tanah perkebunan yang dikelola perusahaan Belanda ditinggalkan dan diter-lantarkan. Masyarakat yang membutuhkan sumber pangan dan penghidupan kemudian membabat tanah-tanah yang sudah diterlantarkan tersebut dan menggarapnya selama puluhan tahun, hingga muncul kebijakan nasionalisasi yang sekali lagi di banyak daerah kemudian mengusir keberadaan masyarakat local dari tanah-tanah yang di atasnya ternyata sudah diberi ijin-ijin pengelolaan dari sejak jaman Belanda pada perusahaan-perusahaan baik milik Negara maupun perusahaan swasta.

16 Diantaranya di Desa Cilawu Garut dan Desa Gambar Anyar Blitar yang menjadi bahasan dari Mulyani, dkk, 2011. Strategi Pembaruan Agraria untuk Keadilan dan Pengu-rangan Kemiskinan: analisis Hukum dan Kelembagaan. Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima.

17 Saturnino Borras dan Jennifer Franco, 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. Journal of Agrarian Change, Vol. 12 No. 1, January 2012, pp. 34–59. Page 34.

jakan ekonomi yang dijalankan pemerintah memberikan gambaran akan hal ini bahwa pere-butan kepentingan akan lahan dan sumber daya agraria di Indonesia, tidak hanya muncul dari pihak-pihak di dalam negara Indonesia sendiri, tapi juga dari pihak asing. Kompleksitas konflik kepentingan menjadi semakin besar dan rumit dengan semakin meluasnya pihak yang terlibat ini.

E. Kritik atas Mekanisme Penanganan Konflik Agraria yang Ada

Eskalasi konflik yang muncul, baik dari segi kualitas maupun jumlah konflik yang muncul, di tahun-tahun terakhir jelas bukan suatu kon-disi yang datang begitu saja. Rekaman-rekaman studi atau kajian atau proses advokasi yang dila-kukan banyak pihak telah banyak diladila-kukan dan sumber-sumber konflik sebetulnya sudah bisa diidentif ikasi dalam kasus-kasus tersebut. Penanganan konflik bukannya tidak ada, hanya seringkali penanganan formal (melalui penga-dilan misalnya) bukanlah jalan yang sepenuhnya selalu dapat diterima para pihak yang berseng-keta, sehingga paska penyelesaian melalui pengadilan, konflik masih tetap muncul. Selain itu, masing-masing lembaga sektoral yang memi-liki kewenangan pengelolaan sumber daya agra-ria memiliki mekanisme khusus untuk me-nangani dan menyelesaikan konflik agraria. Karena sifatnya yang sektoral, penanganan dan penyelesaian konflik ini tidak dapat atau memi-liki keterbatasan kewenangan ketika berhadapan dengan pihak atau instansi lain di luar sektornya. Kelembagaan sektoral ini menjadi penyebab utama tidak optimalnya pengelolaan sumber daya agraria maupun penanganan dan penye-lesaian konflik yang timbul darinya.

Proses mediasi banyak menjadi pilihan, baik yang dilakukan oleh instansi yang menangani pertanahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat, maupun mediasi dan negosiasi langsung yang dilakukan pihak bersengketa. Namun ketika masing-masing sektor dan lembaga memi-liki mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik sendiri di dalam struktur kelembaga-annya, maka masalah yang terjadi adalah ketika konflik mencakup wilayah yang berada di luar kewenangannya, atau ketika pihak yang lain menggunakan landasan hukum yang berbeda untuk klaimnya. Mekanisme yang dibentuk menjadi tumpul ketika berhadapan dengan lembaga lain yang memiliki dasar hukum yang berbeda.

Seringkali penanganan konflik agraria diha-dapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusi baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Penanganan dan penyelesaian di jalur ini juga tidak selalu berakhir dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi (dilaksanakan menurut hukum yang berlaku). Kompleksitas konflik menyebabkan tingginya resistensi, bahkan terha-dap putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan sekalipun. Selain itu, putusan hakim untuk per-kara yang satu tidak selalu dapat dijadikan yuris-prudensi bagi perkara-perkara konflik agraria lainnya, karena perbedaan akar masalah, mau-pun tingkat kerumitan konflik akan berbeda satu dengan yang lainnya.

Idealnya penanganan dan penyelesaian melalui jalur litigasi adalah sebagai bentuk upaya hukum terakhir (*the last resort* atau ultimum remidium), sehingga proses penanganan dan penyelesaian konflik harus diarahkan pada pro-ses mediasi melalui baik yang berada di daerah maupun di pusat; dengan tidak menambah kompleksitas konf lik dengan mengajukan perkara di pengadilan. Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk mengupayakan upaya hukum melalui pengadilan, namun perlu diberikan pemahaman bahwa proses mediasi merupakan langkah penanganan konflik yang bisa menjadi efektif ketika para pihak memiliki kedudukan atau standing yang sama. Mediasi yang disyaratkan dalam proses pengadilan juga bukan sekedar proses mediasi yang lebih pada formalitas untuk memenuhi syarat pengadilan, tapi memang dijalankan dengan kesungguhan dari para pihak yang berkonflik. Proses pe-nanganan atau penyelesaian konflik melalui mediasi ini harus dilakukan dengan mengubah cara pandang mengenai mediator atau pihak-pihak yang terlibat konflik agraria, termasuk mengenai akar, riwayat agraria, dan kesetaraan para pihak, sehingga proses di jalur non-litigasi melalui mediasi bisa dilakukan secara lebih adil. Perbedaan pengetahuan, pemahaman dan kekuatan (power) dari para pihak dalam konflik agraria tidak selalu dalam keadaan yang

seim-bang. Dalam banyak proses penanganan konflik agraria di jalur non-litigasi, seringkali keadaan ini terabaikan oleh pihak yang memediasi atau yang menangani konflik. Padahal tingkat penge-tahuan, pemahaman dan kekuatan para pihak inilah yang seringkali menentukan posisi tawar pihak tersebut dalam proses penyelesaian kon-flik.

Beberapa pilihan kebijakan di masa lalu untuk menangani konflik di dalam situasi kelembagaan yang sektoral ini diantaranya dilakukan di masa pemerintahan sekarang yaitu dengan merefor-masi lembaga yang dianggap paling urgent un-tuk dibenahi yaitu Badan Pertanahan Nasional. Sebagai sebuah rangkaian untuk melaksanakan Reforma Agraria dan menangani konflik agraria, BPN direstrukturisasi melalui Peraturan Presiden No. 63/2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam Renstra BPN 2010-2014, terlihat bahwa memang ada peningkatan penyelesaian sengketa pertanahan dengan dibentuknya Deputi V ten-tang pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di BPN. Namun melihat dari jumlah konflik agraria pada tahun 2010 dan 2011 justru tetap meningkat, bahwa dengan disertai kekerasan f isik yang semakin intensif. Hal ini menandakan bahwa pilihan untuk hanya menangani konflik agraria melalui satu lembaga saja di tengah situasi kelembagaan sektoral bukan menjadi solusi terbaik dalam pe-nanganan konf lik agraria. Pepe-nanganan dan penyelesaian konflik agraria harus bersifat lintas sektor, terintegrasi dan terkoordinasi. Arah dan tujuan jangka panjang dari pembenahan situasi ini adalah pembenahan pengelolaan sumber daya agraria untuk mencegah kembali terjadinya kon-f lik dan adanya satu lembaga khusus pe-nanganan konflik agraria, atau bentuk penga-dilan agraria yang harus dikaji secara lebih kom-prehensif kemungkinannya.

kapasitas kelembagaan, dengan menambahkan fungsi-fungsi baru penanganan dan penyelesaian konflik di lembaga-lembaga berwenang. Misal-nya di Kementerian Kehutanan yaitu dengan membentuk Task Force khusus serta pe-nanganan melalui Dewan Kehutanan Nasional. Kebijakan yang progresif nampak ketika pada tahun 2010, pemerintah memutuskan untuk me-reformasi dan merestrukturisasi Badan Perta-nahan Nasional (BPN) RI dan menambah satu kedeputian baru khusus pengkajian dan pe-nanganan konf lik dan sengketa pertanahan (Deputi V BPN RI). Namun kesemua unit ben-tukan baru ini belum berhasil dengan masif menyelesaikan konflik yang sifatnya kompleks. BPN menyatakan bahwa hingga 2011 telah ber-hasil menyelesaikan ribuan kasus sengketa perta-nahan; tapi untuk kasus-kasus konflik agraria yang menyangkut kewenangan kementerian lainnya, BPN tentunya tidak bisa melanggar ba-tas kewenangan yang sangat sektoral diperta-hankan masing-masing kementerian. Oleh kare-na itu pendekatan atau upaya extra-ordinary19

atau not business as usual, dalam menyelesaikan konflik agraria yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia ini juga diperlukan sesegera mung-kin, sehingga pengelolaan sumber daya agraria negara Indonesia bisa dilakukan secara lebih profesional, terencana, dan terkoordinasi, yang akhirnya akan memberi dampak keadilan dan keberlanjutan.

F. Menyeimbangkan Kepentingan dalam Penanganan Konflik Agraria Pemerintahan saat ini kembali dihadapkan pada dilema ketika di satu sisi memiliki kebijakan untuk mengharuskan melakukan percepatan pembangunan di segala bidang, sementara di sisi lain tetap berusaha menyeimbangkan kepen-tingan pembangunan dengan menginklusi ma-syarakat di dalam proses tersebut. Dalam konteks perkembangan agraria, mandat untuk melaksa-nakan reforma agraria merupakan janji peme-rintahan kepada konstituennya. Dari sisi perce-patan pembangunan, pembangunan infra-struktur sebagai salah satu syarat mempercepat pembangunan ekonomi untuk bisa meningkat-kan daya saing negara, sekaligus memperluas proses dan dampak pembangunan bagi masya-rakat terjauh. Sementara itu persoalan agraria yang masih diwarnai konflik bukanlah sebuah kondisi yang mendukung bagi terlaksananya kedua kebijakan yang telah dipilih pemerin-tah.

Dari sisi pembangunan ekonomi, konflik agraria yang terjadi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar dari setiap konflik-nya. Masyarakat yang terusir bisa melampiaskan kemarahannya dengan merusak investasi yang telah ditanamkan pemilik modal seperti pabrik, atau dalam bentuk protes yang paling damai se-perti mogok atau penutupan akses jalan. Tidak hanya bagi penanam modal, bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah itu sendiri, konflik agraria berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Konflik yang berkepanjangan juga menimbul-kan masalah sosial yang kian lama amenimbul-kan kian sulit untuk dicarikan solusinya. Dalam penanganan konflik, yang terpenting adalah mencapai ke-seimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa setidaknya sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tujuan utama dari pengelolaan sumber daya alam adalah, “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang mekanismenya dilakukan melalui pengu-asaan dan pengaturan oleh negara. Kemakmuran rakyat di sini bisa diartikan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Kemakmuran yang bersumber dari keun-tungan ekonomi yang didapatkan dari sum-ber daya agraria, baik melalui akses langsung, maupun keuntungan yang didapatkan secara tidak langsung (misalnya penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam, atau pajak terkait sebagai sumber pembiayan pem-bangunan);

2. Keuntungan yang berupa terhindarnya rak-yat dari bencana lingkungan yang bisa terjadi akibat over-eksploitasi sumber daya alam serta habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; dan

3. Kemakmuran rakyat yang berupa

keun-tungan untuk tetap bisa mempertahankan keragaman struktur dan nilai sosial, budaya dan cara hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu kekayaan sosial - budaya Indonesia.

Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan agraria merupakan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan ideal pengelolaan sumber daya agraria di atas, memberi penghidupan, tidak membawa kerusakan serta melindungi keragaman struktur sosial dan bu-daya masyarakat.

G. Kesimpulan

Penanganan konflik agraria yang ada saat ini oleh lembaga-lembaga pengelola sumber daya agraria, maupun oleh lembaga-lembaga pelin-dung hak asasi manusia, dan mekanisme lain-nya, ternyata masih belum menyentuh akar konflik dan justru masih terjebak dalam sekto-ralisme agraria. Ketika kelembagaan yang frag-mented dan tidak memiliki hubungan koor-dinatif diberi kewenangan untuk menyelesaikan Bagan 1: Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria

konf lik yang muncul dalam wilayah kewe-nangan mereka, maka penyelesaian yang mun-cul juga sifatnya hanya akan bersifat parsial, dan bersifat piecemeal.

Penanganan konflik agraria saat ini membu-tuhkan sebuah pendekatan holistik dan kompre-hensif. Penanganan konflik agraria yang sema-kin meningkat jumlahnya saat ini hanyalah salah satu bagian dari proses pembenahan dan per-baikan menyeluruh dari kebijakan nasional ten-tang perencanaan dan pengelolaan sumber daya agraria; dan dalam jangka pendek merupakan masa transisi yang membutuhkan pengawalan ketat dari segenap pihak yang memiliki perhatian besar bagi keadilan agraria. Perencanaan penge-lolaan sumber daya agraria dan penanganan konflik agraria yang tepat merupakan salah satu titik kunci bagi negara kita untuk bisa ikut maju bersaing dengan penuh martabat di antara nega-ra-negara lain di dunia. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah aff irmative untuk mencapai keseimbangan antara faktor-faktor uta-ma dalam mencapai keuta-makmuran rakyat terse-but sebagai salah satu ciri bangsa yang besar.

Daftar Pustaka

Achdian, Andi, 2009. Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa De-mokrasi Terpimpin 1960-1965. Bogor: Kekal Press.

Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2001. The Colonial Origins of Comparative Develop-ment: An Empirical Investigation.The Ame-rican Economic Review, Volume 91, No. 5 (Dec., 2001), pp. 1369-1401.

Bachriadi, Dianto, dkk (Eds.), 1997. Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Ja-karta: KPA dan Lembaga Penerbit FE UI. Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. 2006.

Sela-yang Pandang tentang Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria). Jakarta: BPN RI.

Saturnino Borras dan Jennifer Franco, 2012. Glo-bal Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. Journal of Agrarian Change, Vol. 12 No. 1, January 2012, pp. 34–59.

Bernstein, Henry, et.al., 2008. Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21. Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

____, 2010. Class Dynamics of Agrarian Change. Series of Agrarian Change and Peasant Studies. Fernwood Publishing.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, 2010. Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. Depok: Dewan Guru Besar UI. Gautama, Sudargo, 1980. Tafsiran

Undang-un-dang Pokok Agraria. Cetakan ke-5. Ban-dung: Alumni.

Harsono, Boedi, 2003. Hukum Agraria Indone-sia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

____, 1980. Hukum Agraria Indonesia Him-punan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.

Hall, Hirsch and Li, 2011. The Power of Exclu-sion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Honolulu: The University of Hawaii. Hutagalung, Arie Sukanti, 2005. Tebaran

Pemi-kiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Ja-karta: Lembaga Pemberdayaan Hukum In-donesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 1998. Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Ag-raria Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber-sumber Agraria. Jakarta: Kerjasama Konsorsium reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan KPA.

____, 1999. Usulan Ketetapan MPR Republik In-donesia tentang Pembaruan Agraria (Refor-ma Agraria). Bandung: KPA.

____, 2002. Komite Nasional untuk Pembaruan Agraria: Usulan KOnsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Presiden Republik Indonesia. Bandung: KPA.

Governmentality, Development, and the Practice of Politics. Durham and London: Duke University Press.

____, 2007. Governmentality. Dalam Antropo-logica, Volume 49 No. 2 (2007) halaman. 275 – 281.

Anton Lucas dan Carol Warren, 2003. “ Media-tors: The Struggle Over Agrarian Law Re-form In Post-New Order Indonesia”. Indo-nesia, (76) tahun 2003.

Luthf i, Ahmad Nashih, 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mahzab Bogor. Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada dan SAINS.

____, (Ed.), 2011. Kronik Agraria Indonesia: Seja-rah UUPA, Konflik, Penguasaan dan Pemi-likan, BPN dan Sertif ikasi, serta Pemikiran Agraria. Yogyakarta: STPN, SAINS dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Mulyani, Lilis, dkk, 2011. Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Jakarta: PMB LIPI dan PT Gading Inti Prima.

Peluso, Nancy Lee, 1992. Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java. Berkeley: The University of California Press. ____, 1993. Coercing Conservation? The Politics of States Resources Control. Global Environ-mental Change 3: 199-217.

Pelzer, Karl. 1991. Sengketa Agraria Perusahaan Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Pus-taka Sinar Harapan.

Resosudarmo, Budy. P (Ed), 2005. The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Re-sources. Singapore: ISEAS.

Safitri, Laksmi, dkk (Eds.), 2010. Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlan-jutan Ekologis. Yogyakarta: STPN Press dan SAINS.

Saf itri, Myrna dan Moeliono, Tristam (Eds.). 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan

Desentralisasi. Jakarta: HuMA, Van Vollen-hoven Institute dan KITLV.

Shohibudin (ed.)., 2009. Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Soemardjono, Maria, 2005. Kebijakan Perta-nahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta. ____, dkk., 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam

di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-undang Ter-kait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Fakultas Hukum Univer-sitas Gadjah Mada dan Gadjah Mada Uni-versity Press.

Soetiknyo, Iman, 1990. Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suhendar, dkk (Eds.), 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Ban-dung: Akatiga.

Tauchid, Mochammad, 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemak-muran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: Seko-lah Tinggi Pertanahan Nasional.

Tjondronegoro, S.M.P dan Gunawan Wiradi (Eds.). 2008. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wiradi, Gunawan. 2009. Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai ke Porto Alegre Bra-zil). Bogor: IPB Press.

____, 2000. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.

Wiradi, White, Collier, dkk., 2009. Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraria. Yogyakarta: STPN Press.

Sumber Internet

tribal-ism, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. The Atlantic, Feb-ruary 1, 1994. Available at <http:// www.theatlantic.com/ magazine/archive/ 1994/02/the-coming-anarchy/304670/ ?single_page=true>.

Slaats, Herman, Evolutionary Change in Indone-sian Land Law: Traditional Law (Adat) Per-spectives, Topic Cycle 4 – Final Report, Land Administration Project – Part C, The

Gov-ernment of the Republic of Indonesia, diunduh pada 29 April 2004 dari <http:// www.landpolicy.org/ publications/tc_4/ Final.TC4b.pdf>.

Tri Chandra Aprianto

Abstract: Abstract:Abstract: Abstract:

Abstract: At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia, in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare for poor Indonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by the authoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces.

Key words Key wordsKey words Key words

Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice

Intisari: Intisari:Intisari: Intisari:

Intisari: Setidaknya ada dua momentum politik yang pernah terjadi di masa lampau pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan berbagai proses dan prakteknya. Namun kedua momentum tersebut tidak terlaksana dengan baik, akibatnya keadilan dan kesejahteraan tidak segera terwujud untuk masyarakat petani miskin Indonesia. Momentum kali ini harus dibangun kesadaran bersama untuk dilaksanakannya reforma agraria dan oleh satu pelaksana yang otoritatif, dibantu oleh satu institusi yang bisa menjadi perekat bagi berbagai kekuatan.

Kata Kunci Kata KunciKata Kunci Kata Kunci

Kata Kunci: reforma agraria, momentum politik, keadilan agrarian

A. Pengantar

Berbicara reforma agraria di Indonesia tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Ia bukanlah konsep tim sukses dari seorang calon presiden untuk meraup dukungan suara. Artinya reforma agraria hanya menjadi sebuah konsepsi janji-janji politik. Secara pragmatikal politik reforma agraria harus memanfaatkan momentum politik yang tersedia dan perlu “membisikkan” gagasan ini melalui aktor-aktor politik yang berada dalam permainan penyelenggaraan negara. Akan tetapi sebagai gagasan, ia harus ideal baik dalam me-manfaatkan momentum tersebut maupun saat berdialog dengan state actors.

Seperti yang dinyatakan oleh Michael Lipton, reforma agraria tetap merupakan gagasan yang panas membara di negara-negara berkembang

dalam kurun waktu hampir tiga dekade bela-kangan.1 Terlebih di Indonesia, reforma agraria

sampai sekarang masih berada pada ruang yang mengandung kecurigaan yang disadari. Artinya, secara sadar sampai sekarang masih terus menerus direproduksi ingatan atas peristiwa-peristiwa pada paruh awal tahun 1960-an. Ter-dapat beberapa studi yang membahas mengenai konflik-konflik sosial di pedesaan di Jawa pada tahun-tahun tersebut.2 Bahkan baru-baru ini,

* Adalah Sejarawan Universitas Jember, aktivis dan pegiat studi agraria, serta kandidat doktor pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Univer-sitas Indonesia.

1 Pendapat Lipton ini dikutip oleh Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm: 1-2.

kita dikejutkan dengan munculnya sebuah buku yang pada tingkatan tertentu dapat dijadikan pembenaran bahwa konflik tersebut berbasis pada gagasan reforma agraria.3 Konflik sosial di

pedesaan tersebut berujung pada terjadinya peristiwa berdarah pada tahun 1965-1966, yang melahirkan trauma sosial berkepanjangan. Sejak peristiwa berdarah tersebut, perbincangan refor-ma agraria di Indonesia ter(di)paksa dihentikan.4

Sejak saat itu kecurigaan terhadap gagasan reforma agraria selalu dilekatkan sebagai produk komunis. Ini merupakan sebuah kewajaran, karena pendukung utama rezim politik Orde Baru adalah Tentara Nasional Indonesia Ang-katan Darat (TNI AD) yang sangat anti terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagi TNI AD, reforma agraria juga dapat mengganggu pengu-saha dalam negeri yang memiliki jaringan internasional dan mengakibatkan capital flight. Selain itu reforma agrarian juga mengurangi dukungan dari kalangan intelektual yang berbasis efisiensi dan rasionalitas terhadap TNI AD. Ditambah lagi program tersebut mengan-cam pengendalian TNI AD atas beberapa perke-bunan milik negara.5

Akan tetapi yang harus dicatat secara serius, bahwa gagasan reforma agraria di Indonesia ada-lah untuk melakukan perubahan struktur agraria yang lebih adil. Situasi feodal dan sistem kolonial

menempatkan rakyat berada pada situasi yang tertindas. Gagasan reforma agraria menjadi pili-han para pendiri bangsa Indonesia, untuk menja-dikan tanah sebagai sarana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.6 Tidak salah bila terdapat

pandangan yang menyatakan, jika sejarah kebang-saan Indonesia lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan struktur agraria tersebut. Struktur agraria bentukan kolonial, yang dalam perjalanan-nya telah merusak tantanan yang ada, pada sisi yang lain juga melahirkan struktur sosial-ekonomi dan politik yang menindas. Berbagai perlawanan atas ketidakadilan agraria tersebut melahirkan kesadaran akan suatu nilai kebangsaan.7

Reforma agraria menjadi cita-cita para pendiri bangsa karena ingin memberdayakan kelompok yang selama ini berada pada posisi paling bawah dalam struktur sosial yang sedang berlangsung. Pada sisi yang lain reforma agrarian juga menu-runkan derajat keserakahan kelompok lain yang selama ini menempati posisi atas dalam struktur sosial yang sedang berlangsung.8 Reforma agraria

khususnya di Indonesia pada dasarnya adalah satu langkah drastis dalam menjadikannya pon-dasi ekonomi pembangunan nasional. Pertanya-annya apakah masih strategis membicarakan reforma agraria dalam situasi yang serba liberal seperti sekarang ini? Bagaimana langkah-lang-kah yang harus diambil?

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut perlu kiranya dijelaskan terlebih dulu proses sejarah peminggiran gagasan reforma agraria di Indonesia. Sejarah peminggiran itu juga menjadi unsur utama pembentuk permasalahan-perma-Pedesaan Jawa’, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan

Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, (Jakarta: PT Gramedia, 1984).

3 Abdul Mun’im DZ, Benturan NU-PKI 1948-1965 (Jakarta: PBNU, 2014).

4 Gagasan Reforma Agraria di Indonesia dihentikan oleh setidaknya dua hal: (i) terjadinya peristiwa 1965-66; kemudian disusul (ii) pergantian rezim politik yang berorientasi pada pembangunan yang berbasis pada kapitalisme. Dua hal tersebut menghadirkan rezim politik baru yang bernama Orde Baru. Lihat Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: PT Gramedia, 1989).

5 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur, hlm: 60-1.

6 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm: 158.

7 Bandingkan dengan Eric Jacoby, Agrarian Unrest in Southeast Asia (London: Asia Publishing House, 1961), hlm: 50.

salahan agraria selama satu dekade lebih. Pen-jelasan dimulai dari sejak berlangsungnya pera-lihan politik dari rezim politik Demokrasi Ter-pimpin ke Orde Baru. Pentingnya menjelaskan hal ini karena Orde Baru adalah realitas sosial yang sangat berlawanan dengan rezim politik sebelumnya dalam masalah keagrariaan.

B. Realitas Reforma Agraria Hari ini Sejak dipilihnya orientasi pembangunan ekonomi yang berbasis pada free f ight liberal-ism (1967) model mengatasi ketidakadilan agraria rezim politik Orde Baru memilih pendekatan jalan pintas (by pass approach).9 Pendekatan ini

secara tegas menyatakan problem utama masya-rakat Indonesia (khususnya kaum tani) bukan-lah penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Problem mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pangan, lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.10

Ketersediaan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat itu. Keadaan eko-nomi Indonesia cukup sulit pada tahun 1965-1966, dimana tingkat inflasi sangat tinggi. Antara tahun 1964-1965 tingkat inflasi mencapai 732%, dan antara tahun 1965-1966 tingkat inflasinya masih berkisar pada taraf 679%.11 Situasi seperti

inilah yang dijadikan oleh kekuatan Orde Baru, yang merupakan aliansi elit politik antara militer dengan kelompok borjuasi, sebagai sarana

pem-benar untuk melakukan perubahan.12

Prioritas kerja pertama dari rezim politik Orde Baru adalah pengendalian inflasi dan pertum-buhan ekonomi yang tinggi. Ironisnya upaya pen-jinakan tersebut dilakukan dengan cara mem-bangun komitmen hutang dengan kekuatan mo-dal internasional seperti IMF dan World Bank. Bahkan pada Pembangunan Lima Tahap (PELITA) I, rezim politik Orde Baru secara terang-terangan mengundang modal asing untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber agraria secara besar-besaran dalam rangka akumulasi kapital.13

Secara teoritik, bentuk negara di bawah ke-kuasaan rezim politik Orde Baru adalah negara otoriter birokratis rente. Ada empat sifat utama dalam dirinya: (i) otoriter dan sangat mengan-dalkan birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan; (ii) partisipasi masyarakat dibendung; (iii) pembangunan ekonomi dan politik dila-kukan secara top-down; (iv) ideologi yang dipakai adalah ideologi teknokratis-birokratis.14

Dalam struktur negara otoriter birokratis ini jabatan dalam birokrasi menjadi “alat produksi” untuk mendapatkan keuntungan, melalui sistem rente. Inilah yang pada tahun tahun 1960-an disebut deng1960-an istilah kapitalisme birokrat (kabir). Pada titik ini negara hadir sebagai sebuah mesin birokrasi yang besar, yang berwajah dingin dan hanya punya satu tujuan: pertumbuhan ekonomi nasional harus selalu meningkat. Oleh karena itulah negara tampil menjadi penguasa-penguasa baru di tanah-tanah perkebunan dan

9 Untuk berbagai pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan konflik agrarian bisa lihat pada Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm: 91-3.

10 Arbi Sanit, ‘Kegiatan PKI di Kalangan Petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 50-an’, Jurnal Persepsi Untuk Mengamankan Pancasila, Tahun II, No. 1, 1980, hlm: 37-8.

11 Arif Budiman, Negara dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm: 48.

12 Nugroho Notosusanto (ed), Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).

13 Pada tahun 1983 Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar dunia dalam jumlah hutang, kemudian melonjak peringkatnya ke posisi keempat pada tahun 1987 dengan jumlah 52.581 US $, di bawah Brazil, Mexico dan Argen-tina. Arif Budiman, Negara dan Pembangunan, hlm: 63-4. Untuk masalah hutang luar negeri ini lihat juga Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik, 1989.

kehutanan. Pengelolaan tanah-tanah oleh birok-rasi penopang keberadaan negara berwujud badan-badan usaha milik negara. Tentu saja ini berbeda dengan masa kolonial, dimana penge-lolaan tanah-tanah di perkebunan oleh para pihak partikelir.15 Badan-badan usaha tersebut

lebih mirip dengan masa pendudukan peme-rintah tentara Jepang. Dimana semua urusan ta-nah menjadi urusan pihak pemerintah pendu-dukan militer Jepang. Semua energi digunakan untuk menguras tanah-tanah perkebunan demi perang.16 Sementara badan-badan usaha milik

pemerintah sekarang proses eksploitasinya digunakan untuk memperkuat kekuasaan.

Sejak saat itu posisi tanah menjadi komoditi untuk diperjualbelikan demi meraih keun-tungan (devisa negara). Birokrasi rente menjadi aktor utama dalam melahirkan tanah-tanah yang dijadikan objek komoditi. Tanah tidak untuk dibagi kepada kaum miskin, karena tidak akan melahirkan keuntungan. Dalam konsep pem-bangunan seperti ini, mengajak kaum miskin ber-partisipasi tidak efektif untuk menghadirkan ke-untungan. Tanah akan menghasilkan keuntungan jika berada ditangan golongan pengusaha.17

Sepanjang periode berkuasanya rezim politik Orde Baru, berlangsung pengambilalihan tanah-tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Kaum birokrat rente tersebut mengedarkan pemberian surat-surat hak atas tanah yang baru. Mereka juga mencabut hak-hak tanah yang telah dikuasai oleh rakyat atas nama pembangunan.18

Pada saat yang bersamaan, mereka juga mem-perpanjang hak-hak untuk para pengusaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) yang baru,19 maupun kehutanan dalam

bentuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH).20

Kaum birokrat rente juga tidak segan-segan mengalihkan fungsi tanah dari tanah pertanian ke perubahan dan industri. Sepanjang tahun 1969-1982, Direktorat Jenderal Agraria telah menerbitkan sebanyak 682 unit HGU dengan luasan tanah mencapai 938 ribu hektar, semen-tara untuk Hak Guna Bangunan (HGB) se-banyak 4.736 unit dengan luasan tanah lebih dari 24 ribu hektar, juga mengeluarkan Hak Pakai sebanyak 3.119 unit dengan keluasan tanah lebih dari 80 ribu hektar, dan juga mengeluarkan Hak Pengelolaan sebanyak 161 unit dengan luasan ta-nah mencapai lebih dari 522 ribu hektar.21

Akibat perilaku dari kaum birokrasi rente inilah kemudian hadir malapetaka agraria dalam bentuk konflik-konflik agraria. Setidaknya ada tiga model konflik agraria yang menonjol di In-donesia. Pertama, antara masyarakat melawan badan-badan usaha milik negara, seperti perke-bunan dan kehutanan. Kedua, antara masyarakat melawan pengusaha perkebunan, kehutanan dan (akhir-akhir ini) tambang swasta yang men-dapat fasilitas dari negara. Ketiga, antara masya-rakat dengan pihak aparatur negara, militer. Beragam konflik tersebut lebih dapat dikatakan sebagai konflik yang berbentuk struktural, kare-na terjadi antara masyarakat dengan struktur sosial yang mendapat keuntungan dari negara. 15 Lihat Karl J Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha

Perkebunan Melawan Petani (Jakarta: Sinar Harapan, 1991). Lihat juga pada Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Kon-frontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979 (Yogya-karta: KARSA, 2005).

16 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol; Studi Ten-tang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (Jakarta: Grasindo,1993).

17 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria, hlm: 94-5. 18 Endang Suhendar dan Ifdal Kasim, Tanah Sebagai Komoditas; Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde

Baru (Jakarta: ELSAM, 1996).

19 Jos Hafid, Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001).

20 Untuk kasus berbeda namun serupa adalah Perhutani yang bisa dilihat pada tulisan Nancy Peluso, Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java (Ber-keley, CA: University of California Press, 1992).

Kendati telah berlangsung pergantian keku-asaan dari Soeharto ke pemerintahan baru (reformasi) dari Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya propaganda rezim politik Orde baru tentang reforma agraria tetap bermakna pejoratif, yaitu melahirkan konflik horisontal, produk komunis, pemecah belah persatuan-kesatuan sosial dan makna negatif lainnya yang masih melekat. Tentu saja ini merupakan sesat pikir dan cara bertindak a-historis yang tidak bisa dilanjutkan, walaupun sampai sekarang, belum ada partai politik yang secara berani meletakkan gagasan reforma ria sebagai pusat dari programnya. Reforma agra-ria hanya menjadi program kampanye yang ber-sifat retorika belaka.

Hal ini terjadi pula pada pemerintahan SBY. Menjelang pemilu 2004, SBY telah menjadikan reforma agraria sebagai bahan kampanyenya, sebatas bahan kampanye yang ternyata tidak secara otomatis menjadi program di pemerin-tahannya. Seiring berjalannya waktu, secara mengejutkan pada awal tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan rencana pemerintah untuk melaksanakan pro-gram Reforma Agraria. Pemerintah akan mem-bagikan 410.361 hektar tanah pada tahun 2005, kemudian membagikan lagi seluas 591.000 hektar pada tahun 2006, dan menargetkan kembali lahan seluas 1.113.130 hektar pada tahun 2007.22

Ini merupakan pidato yang terlambat, mengingat janji kampanye pada tahun 2004. Keseluruhan langkah tersebut merupakan awal realisasi Ren-cana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang perta-nahan yang akan dimulai pada tahun 2009. Ber-dasar RKP tersebut diharapkan mampu membagi 310.000 bidang tanah seluas 9,25 juta hektar

tanah (1,25 juta hektar merupakan tanah negara yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sisanya adalah tanah hutan). Hingga saat itu, program tersebut tidak jelas realisasinya. Tidak salah bila kemudian terdapat kesan bahwa apa yang dikerjakan oleh SBY hanya untuk meng-hadapi pemilu 2009.

Satu dekade lebih belakangan, kita disuguh-kan dengan keragu-raguan tentang reforma agraria, baik itu secara pemahaman maupun pelaksanaannya. Sementara berbagai kebijakan anti reforma agraria terus berjalan, sehingga konflik-konflik agraria sampai saat ini masih terus tejadi di berbagai sektor. Merujuk pada data-data dari Jaringan Tambang (Jatam) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepan-jang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang terlibat konflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus).

C. Strategiskah Gagasan Reforma Agraria?

Merunut dari penjelasan di atas, justru ini merupakan momentum untuk menjadikan reforma agraria menjadi pondasi bagi pem-bangunan ekonomi nasional bangsa ini. Seti-daknya dalam perjalanan sejarah reforma agraria di Indonesia ada dua momentum yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankannya.

Momentum Pertama

Momentum pertama berlangsung pada periode 1945-1950. Terdapat tiga inisiatif utama yang hadir dalam rangka menata ulang sumber-22 Antara News, ‘Reforma Agraria, Tanah Tanpa