5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan

2.1.1 Kelor (Moringa oleifera Lam.)

2.1.1.1 Daerah Tumbuh

Kelor (Moringa oleifera Lam.) merupakan tanaman perdu yang tinggi pohonnya dapat mencapai 10 meter, tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Juga dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah kecuali tanah berlempung berat dan menyukai pH tanah netral sampai sedikit asam (Kurniasih, 2013).

Tanaman kelor tidak hanya dapat tumbuh dan berkembang di India dan Indonesia saja, tetapi juga di kawasan tropis lainnya di dunia. Kondisi lahan dan pemeliharaan akan mempengaruhi kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara dalam tanaman berbeda-beda, tergantung pada jenis hara, jenis tanaman, kesuburan tanah atau jenis tanah, dan pengelolaan tanaman (Kurniasih, 2013; Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Secara umum, menurut Kurniasih (2013) parameter lingkungan yang dibutuhkan tanaman kelor untuk tumbuh dengan baik adalah sebagai berikut: • Iklim : tropis atau subtropis

• Ketinggian : 0-2000 meter dpl

• Suhu : 25-35°C

6 2.1.1.2 Nama Daerah

Menurut Kurniasih (2013), ada beberapa sebutan nama untuk tamanan kelor di beberapa daerah, antara lain:

• Sunda dan Melayu : Kelor

• Sulawesi : Kero, wori, kelo, atau keloro

• Madura : Maronggih

• Aceh : Murong

• Ternate : Kelo

• Sumbawa : Kawona

• Minang : Munggai

2.1.1.3 Nama Asing

Menurut Krisnadi (2015), kelor dikenal di banyak negara dengan nama yang berbeda-beda, berikut ini nama-nama kelor di berbagai negara yaitu:

• Benin : Kpashima

• Burkina Faso : La-Banyu • Cameroon : Paizlava • Chad : Kag n’dongue • Etiophia : Shelagda • India : Sajna

• Myanmar : Dandalonbin

• Laos : B’Loum

• Malaysia : Kelur • Brazil : Cedra

7 2.1.1.4 Morfologi Tumbuhan

Tanaman ini berupa semak atau pohon dan mempunyai umur panjang (perenial). Batangnya berkayu, tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis dengan permukaan kasar dan mudah patah. Hal ini dikarenakan jenis kayunya lunak dan memiliki kualitas rendah. Daunnya tipis, bersirip tidak sempurna, berbentuk kecil dan menyerupai telur, serta hanya sebesar ujung jari. Buahnya berbentuk panjang sekitar 20 – 60 cm, ketika masih muda berwarna hijau, namun setelah tua warnanya berubah menjadi cokelat, biji berbentuk bulat berwarna cokelat kehitaman dengan sayap biji ringan, sedangkan kulit biji mudah dipisahkan sehingga meninggalkan biji yang berwarna putih (Tilong, 2012).

2.1.1.5 Sistematika Tumbuhan

Adapun klasifikasi tanaman kelor menurut Krisnadi (2015), adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub Divisi : Magnoliophyta Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Capparales Famili : Moringaceae Genus : Moringa

Spesies : Moringa oleifera Lam. 2.1.1.6 Kegunaan Tumbuhan

8

dimakan. Daun, bunga, akar dan bijinya digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional di seluruh negara di mana tanaman ini tumbuh dengan baik (Kurniasih, 2013).

Sebagian masyarakat mengenal tanaman kelor sebagai obat tradisional. Namun ada pula yang hanya mengenalnya sebagai tanaman biasa saja. Kelor tumbuh dengan cepat dan mudah untuk diolah. Di beberapa negara, tanaman kelor diolah dalam bentuk makanan seperti tepung daun kelor, bubur, sirop, teh daun kelor, saus kelor, biskuit kelor dan lainnya (Tilong, 2012; Kurniasih, 2013).

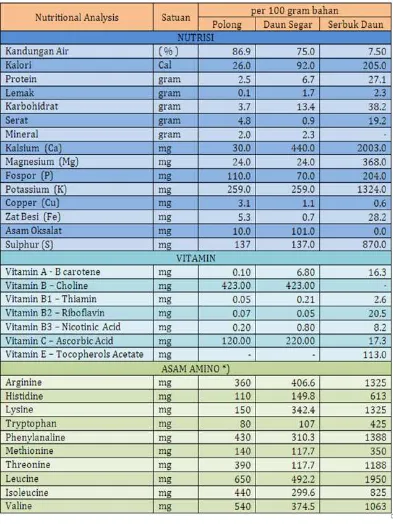

2.1.2 Kandungan dan Manfaat Tanaman Kelor

2.1.2.1 Daun Kelor

Daun kelor adalah bagian yang banyak mengandung manfaat. Secara umum dapat dikonsumsi karena mengandung gizi dan protein tinggi. Secara tradisional, daun kelor dimasak dan digunakan seperti bayam dan katuk. Selain digunakan segar sebagai pengganti bayam, daunnya bisa dikeringkan dan ditumbuk menjadi bubuk digunakan dalam sup dan saus. Pengolahan daun kelor kering sebagai bahan teh kelor, baik teh seduh maupun teh celup dan tepung atau ekstrak daun kelor yang digunakan untuk pengisi kapsul, tablet kelor, juga campuran nutrisi pada bahan makanan olahan seperti kerupuk kelor, kue kelor dan permen kelor (Kurniasih, 2013).

9

10

Berikut ini adalah berbagai perbandingan pada daun kelor segar menurut Tilong (2012), yakni: vitamin C tujuh kali dari jeruk segar, vitamin A empat kali dari wortel, kalsium empat kali dari susu, kalium tiga kali dari pisang, protein dua kali dari yoghurt, zat besi tiga perempat dari bayam.

Daun kelor memiliki fungsi sebagai pencahar, diterapkan sebagai tapal untuk luka, dioleskan pada kening untuk sakit kepala, digunakan untuk kompres demam, sakit tenggorokan, mengatasi asam urat dan nyeri sendi, tonik penguat jantung, mencegah pembentukan tumor dan kanker, jus daun diyakini untuk mengontrol kadar glukosa darah dan digunakan untuk mengurangi pembengkakan kelenjar (Kurniasih, 2013).

Daun kelor mengandung pterigospermin yang besifat merangsang kulit (rubifasien), sehingga digunakan sebagai param yang menghangatkan dan mengobati kelemahan anggota tubuh, seperti tangan atau kaki, maka bisa mengurangi rasa nyeri (analgesik). Sebagai pelancar ASI. Jika dicampur dengan kapur sirih dapat mengobati kurap. Daun mentah yang digiling kemudian dijadikan bedak atau campuran bedak dapat menghilangkan noda hitam atau flek pada kulit wajah (Tilong, 2012).

11 2.1.2.2 Biji Kelor

Biji kelor berkhasiat mangatasi muntah atau mual. Biji kelor yang masak dan kering mengandung pterigospermin yang pekat hingga bersifat germisida. Biji tua kelor yang dicampur dengan kulit jeruk dan buah pala dapat menjadi stimulan, stomakhikum, karminatum, dan diuretikum. Biji kelor juga berkhasiat antitumor, antiinflamasi, mengobati kutil dan penyakit kulit ringan, sariawan, lambung, demam, dan rematik. Sedangkan biji tua dengan kulit biji kelor bisa digunakan untuk penjernih air sebagai pengendap atau koagulan (Tilong, 2012).

Ekstrak biji memberikan efek perlindungan yang menurunkan lipid peroksida hati, antihipertensi, senyawa isothiocyanate thiocarbamate dan glycosids telah diisolasi dari fase asetat dari ekstrak etanol polong kelor. Pengolahan biji dilakukan untuk penggunaan penjernih air, campuran kosmetik dan pembuatan minyak kelor (Krisnadi, 2015; Kurniasih, 2013).

12

2.2 Pengolahan Tanaman sebagai Tanaman Obat

Simplisia atau herbal adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 600C (Kemenkes. RI., 2011).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan tanaman sebagai tanaman berkhasiat obat sehingga didapat hasil yang diharapkan, antara lain: Identifikasi dan sifat tanaman, waktu pemetikan dan cara pencucian serta cara pengeringan (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000).

2.2.1 Identifikasi dan Sifat Tanaman

Bahan tanaman obat yang dipergunakan haruslah dari jenis yang dimaksudkan. Jangan sampai salah menggunakan bahan tanaman, karena dapat berbahaya. Baca uraian tanaman dengan teliti pada literatur dengan demikian diketahui ciri-ciri tanaman yang dimaksud. Beberapa hal yang perlu diketahui dari uraian tanaman yang dipakai, yaitu: nama ilmiah, nama sinonim dan nama Indonesia. Selain itu perlu diperhatikan pula sifat dan cita rasa tanaman tersebut. Di dalam traditional Chinese pharmacology, empat macam sifat dari tanaman obat yaitu dingin, panas, hangat dan sejuk. Sedangkan lima macam cita rasa dari tanaman obat yaitu pedas, manis, asam, pahit dan asin (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000).

2.2.2 Waktu Pemetikan

13

tanaman dapat dimanfaatkan. Bisa jadi jenis tanaman tertentu hanya diambil daunnya, tanaman lain dimanfaatkan buahnya dan adapula jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000).

Menurut Wijayakusuma dan Dalimartha (2000), ada beberapa pedoman waktu pemetikan tanaman secara umum, yaitu:

1. Daun dikumpulkan sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buah menjadi masak.

2. Bunga dikumpulkan sebelum dan segera setelah mekar. 3. Buah dipetik dalam keadaan tua.

4. Biji dikumpulkan dari buah yang masak sempurna

5. Akar, rimpang, umbi dan umbi lapis dikumpulkan sewaktu proses pertumbuhannya berhenti.

2.2.3 Pencucian dan Pengeringan

Bahan-bahan tanaman yang sudah dikumpulkan perlu dicuci atau dibersihkan secepat mungkin. Dengan demikian bahan tersebut dapat segera dipakai jika hendak digunakan dalam bentuk segar dan dapat pula dikeringkan untuk penyimpanan dan dapat dipergunakan bila perlu (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000).

2.2.3.1 Pencucian

14 2.2.3.2 Pengeringan

Pengeringan bahan tanaman dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sehingga mencegah terjadinya pembusukan oleh cendawan atau bakteri agar dapat tahan lebih lama. Kadar air yang diperoleh tidak boleh lebih dari 10% dari bobot yang ditetapkan. Apabila ingin dibuat serbuk maka bahan yang sudah dikeringkan lebih mudah dihaluskan (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000; Kemenkes, 2011).

Menurut Wijayakusuma dan Dalimartha (2000), cara melakukan pengeringan bahan seperti di bawah ini:

1. Bahan tanaman yang berukuran besar atau mengandung air dapat

dipotong-potong terlebih dahulu.

2. Pengeringan bahan dapat dilakukan langsung di bawah sinar matahari atau memakai pelindung seperti kawat halus, sehingga pengeringan tidak terlalu cepat.

3. Pengeringan dapat juga dilakukan hanya dengan mengangin-anginkan bahan di tempat yang teduh atau dalam ruang pengering yang aliran udaranya baik.

2.3 Mineral

15

dan steletan (yang mengandung mineral tubuh dalam proporsi yang besar) (Budiyanto, 2001).

Mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan, juga berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim, serta menjaga keseimbangan ion-ion tubuh (Almatsier, 2004).

Mineral digolongkan dalam mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh lebih dari 100 mg sehari seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium dan fosfor. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg sehari seperti tembaga, mangan, besi, zink dan iodium (Almatsier, 2004).

Menurut Budiyanto (2001), mineral dalam tubuh memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Mineral merupakan konstituen tulang dan gigi, yang memberikan kekuatan serta iriditas kepada jaringan tersebut misalnya: Fe, P, Mg.

2. Mineral membentuk garam-garam yang dapat larut sehingga dapat mengendalikan komposisi cairan tubuh. Na dan Cl merupakan unsur penting dalam cairan ekstra seluler dan darah. Sedangkan Fe, Mg dan P merupakan unsur penting dalam cairan intraseluler.

16 2.3.1 Magnesium

Magnesium adalah kation nomor dua paling banyak setelah natrium di dalam cairan interselular. Magnesium di dalam alam merupakan bagian dari klorofil daun. Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin di dalam darah pada manusia yaitu untuk pernafasan. Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Magnesium di dalam tulang lebih banyak merupakan cadangan yang siap dikeluarkan bila bagian lain dari tubuh membutuhkan. Magnesium mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium di dalam email gigi (Altmatsier, 2004).

Menurut Budiyanto (2001), fungsi dari magnesium adalah sebagai berikut: 1. Sebagai aktifator enzim peptidase dan enzim lain yang memecah gugus

2. Phospat

3. Sebagai obat pencuci perut 4. Meningkatkan geteran osmotik 5. Membantu mengurangi geteran otot

Kecukupan magnesium rata-rata sehari untuk orang dewasa laki-laki adalah 280 mg/hari dan untuk wanita dewasa 250 mg/hari. Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, serelia tumbuk, biji-bijian dan kacang-kacangan, daging, susu dan hasilnya serta cokelat juga merupakan sumber magnesium yang baik (Altmatsier, 2004).

2.3.2 Besi

17

dewasa 14-26 mg/hari. Sumber baik besi adalah makanan hewani, seperti daging, ayam dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serelia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah (Altmatsier, 2004).

Menurut Budiyanto (2001), fungsi dari besi adalah sebagai berikut: 1. Untuk pembentukan hemoglobin baru.

2. Untuk mengembalikan hemoglobin kepada nilai normalnya setelah terjadi pendarahan.

Kekurangan besi pada umumnya menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kebugaran tubuh, menurunnya kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan penyembuhan luka (Altmatsier, 2004).

2.4 Destruksi

Destruksi merupakan suatu perlakuan pemecahan senyawa menjadi unsur-unsurnya sehingga dapat dianalisis. Istilah destruksi ini disebut juga perombakan, yaitu dari bentuk organik logam menjadi bentuk logam-logam anorganik. Pada dasarnya ada dua jenis destruksi yang dikenal dalam ilmu kimia yaitu destruksi basah (oksida basah) dan destruksi kering (oksida kering). Kedua destruksi ini memiliki teknik pengerjaan dan lama pemanasan atau pendestruksian yang berbeda (Kristianingrum, 2012).

2.4.1 Destruksi Basah

18

asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat, dan asam klorida. Kesemua pelarut tersebut dapat digunakan baik tunggal maupun campuran. Kesempurnaan destruksi ditandai dengan diperolehnya larutan jernih pada larutan destruksi, yang menunjukkan bahwa semua konstituen yang ada telah larut sempurna atau perombakan senyawa-senyawa organik telah berjalan dengan baik. Senyawa-senyawa garam yang terbentuk setelah destruksi merupakan Senyawa-senyawa garam yang stabil dan disimpan selama beberapa hari (Kristianingrum, 2012).

2.4.2 Destruksi Kering

Destruksi kering merupakan perombakan organik logam di dalam sampel menjadi logam-logam anorganik dengan jalan pengabuan sampel dalam muffle furnace dan memerlukan suhu pemanasan tertentu. Pada umumnya dalam destruksi kering ini dibutuhkan suhu pemanasan antara 400-8000C, tetapi suhu ini sangat tergantung pada jenis sampel yang akan dianalisis. Untuk menentukan suhu pengabuan dengan sistem ini terlebih dahulu ditinjau jenis logam yang akan dianalisis. Bila oksida-oksida logam yang terbentuk bersifat kurang stabil, maka perlakuan ini tidak memberikan hasil yang baik. Oksida-oksida ini kemudian dilarutkan ke dalam pelarut asam encer baik tunggal maupun campuran, setelah itu dianalisis menurut metode yang digunakan (Kristianingrum, 2012).

Menurut Kristianingrum (2012), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal menggunakan metode destruksi terhadap sampel, apakah dengan destruksi basah ataukah kering, antara lain:

a. Sifat matriks dan konstituen yang terkandung di dalamnya. b. Jenis logam yang akan dianalisis.

19

Selain hal-hal di atas, untuk memilih prosedur yang tepat perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain: waktu yang diperlukan untuk analisis, biaya yang diperlukan, ketersediaan bahan kimia, dan sensitivitas metode yang digunakan (Kristianingrum, 2012).

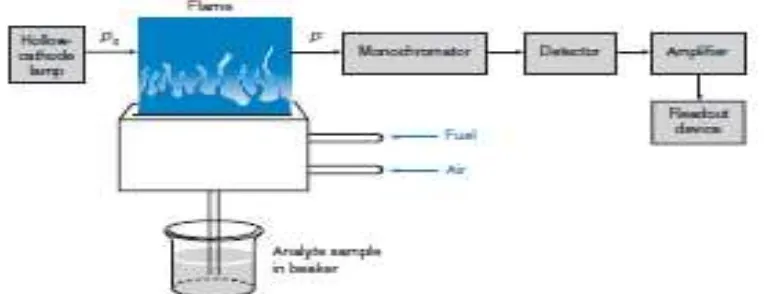

2.5 Spektrofotometri Serapan Atom

Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi atom-atom logam dalam fase gas. Metode ini mengandalkan nyala untuk mengubah logam dalam larutan sampel menjadi atom-atom logam berbentuk gas. Metode ini secara luas digunakan untuk analisis kuantitatif logam dalam matriks yang kompleks. Spektrofotometri serapan atom didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau sinar ultraviolet (Gandjar dan Rohman, 2009).

Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan hal itu tergantung dari unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang tertentu memiliki energi yang cukup untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Dengan adanya absorbsi energi, berarti diperoleh energi yang lebih banyak sehingga suatu atom yang berada pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi (Khopkar, 1985).

20

(batas deteksi kurang dari 1 ppm), pelaksanaanya relatif sederhana dan interferensinya sedikit (Gandjar dan Rohman, 2009).

Bagian instrumentasi spektrofotometer serapan atom adalah sebagai berikut ini:

a. Sumber Radiasi

Sumber radiasi yang digunakan yaitu lampu katoda yang mampu menghasilkan garis radiasi resonansi sangat tajam. Lampu ini terdiri atas anoda dan katoda dalam suatu tabung silinder borosilikat atau kuarsa yang berisi gas mulia, argon, atau helium pada tekanan rendah. Katoda tersebut berbentuk silinder berongga yang permukaannya dilapisi dengan unsur yang sama dengan unsur yang dianalisis. Pemberian tekanan dengan potensial tinggi pada arus tertentu antara anoda dan katoda, akan menyebabkan logam mulia, memijar sehingga menabrak atom-atom logam katoda hingga terlempar keluar dan tereksitasi dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu yang sama dengan panjang gelombang atom yang dianalisis (Gandjar dan Rohman, 2009; Khopkar, 1985).

b. Tempat sampel

Dalam analisis dengan spektrofotometer serapan atom, sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan dasar. Ada berbagai macam alat yang digunakan untuk mengubah sampel menjadi uap atom-atomnya, yaitu:

- Dengan nyala (Flame)

21

nyala tergantung pada gas yang digunakan, misalnya untuk gas asetilen-udara, suhunya sebesar 2200°C. Sumber nyala asetilen-udara ini merupakan sumber nyala yang paling banyak digunakan. Pada sumber nyala ini asetilen sebagai bahan pembakar, sedangkan udara sebagai bahan pengoksidasi. Sedangkan dengan gas dinitrogen oksida-asetilen suhunya sebesar 3000°C (Gandjar dan Rohman, 2009).

- Tanpa nyala (Flameless)

Pengatoman dilakukan dalam tungku dari grafit. Sejumlah sampel diambil sedikit (hanya beberapa μL), lalu diletakkan dalam tabung grafit,

kemudian tabung tersebut dipanaskan dengan sistem elektris dengan cara melewatkan arus listrik pada grafit. Akibat pemanasan ini, maka zat yang akan dianalisis berubah menjadi atom-atom netral dan pada fraksi atom ini dilewatkan suatu sinar yang berasal dari lampu katoda berongga sehingga terjadilah proses penyerapan energi sinar yang memenuhi kaidah analisis kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2009).

c. Monokromator

Monokromator merupakan alat untuk memisahkan dan memilih spektrum sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan dalam analisis dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan lampu katoda berongga (Gandjar dan Rohman, 2009).

d. Detektor

22 e. Readout

Readout merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai

pencatat hasil. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi (Gandjar dan Rohman, 2009).

Gambar 2.1. Gambar Sistem Peralatan Spektrofotometer Serapan Atom Sumber : Harris, D.C. (2007) dalam buku Quantitative Chemistry Analysis 2.5.1 Sumber Gangguan pada Spektrofotometri Serapan Atom

Gangguan-gangguan (interference) pada Spektrofotometri Serapan Atom adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pembacaan absorbansi unsur yang dianalisis menjadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang sesuai dengan konsentrasinya dalam sampel (Gandjar dan Rohman, 2009).

Secara luas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni interferensi spektral dan interferensi kimia. Interferensi spektral disebabkan karena tumpang asuh absorpsi antara spesies pengganggu dan spesies yang diukur. Interferensi kimia disebabkan adanya reaksi kimia selama atomisasi, sehingga mengubah sifat absorpsi (Khopkar, 1985).

23

a. Gangguan yang berasal dari matriks sampel yang mana dapat mempengaruhi banyaknya sampel yang mencapai nyala.

b. Gangguan kimia yang dapat mempengaruhi jumlah atau banyaknya atom yang terjadi di dalam nyala.

c. Gangguan oleh absorbansi yang disebabkan bukan oleh absorbansi atom yang dianalisis, yakni absorbansi oleh molekul-molekul yang tidak terdisosiasi di dalam nyala.

d. Gangguan oleh penyerapan non-atomik.

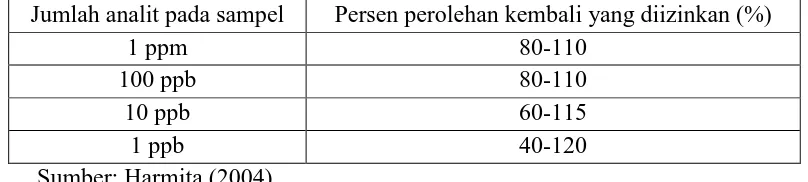

2.6 Validasi Metode Analisis

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 2004).

Beberapa parameter analisis yang harus dipertimbangkan dalam validasi metode analisis menurut Harmita (2004) adalah sebagai berikut:

a. Kecermatan (accuracy)

Kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Kecermatan ditentukan dengan dua cara, yaitu:

1. Metode simulasi

24

bahan pembawa sediaan farmasi (plasebo), lalu campuran tersebut dianalisis dan hasilnya dibandingkan dengan kadar analit yang ditambahkan (kadar yang sebenarnya).

2. Metode penambahan baku

Metode penambahan baku (standard addition method) merupakan metode yang dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah analit dengan konsentrasi tertentu pada sampel yang diperiksa, lalu dianalisis dengan metode yang akan divalidasi. Hasilnya dibandingkan dengan sampel yang dianalisis tanpa penambahan sejumlah analit. Persen perolehan kembali ditentukan dengan menentukan berapa persen analit yang ditambahkan ke dalam sampel dapat ditemukan kembali. Rentang persen perolehan kembali yang diizinkan pada setiap konsentrasi analit pada matriks adalah sebagai beikut ini:

Tabel 2.2. Rentang persen perolehan kembali yang diizinkan pada analit sampel

Jumlah analit pada sampel Persen perolehan kembali yang diizinkan (%)

1 ppm 80-110

100 ppb 80-110

10 ppb 60-115

1 ppb 40-120

Sumber: Harmita (2004) b. Keseksamaan (precision)

25

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa simpangan baku relatif atau RSD meningkat seiring dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis. Nilai simpangan baku relatif untuk analit dengan kadar kurang dari 1 ppm yang diizinkan yaitu tidak lebih dari 32%.

c. Selektivitas (Spesifisitas)

Selektivitas atau spesifisitas suatu metode adalah kemampuannya yang hanya mengukur zat tertentu secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain yang ada di dalam sampel.

d. Linearitas dan rentang

Linearitas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon baik secara langsung maupun dengan bantuan transformasi matematika, menghasilkan suatu hubungan yang proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Rentang merupakan batas terendah dan batas tertinggi analit yang dapat ditetapkan secara cermat, seksama dan dalam linearitas yang dapat diterima. e. Batas deteksi dan batas kuantitasi