BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa (Mental Disorder) merupakan salah satu dari empat masalahkesehatan utama di negara berkembang maupun negara maju, modern dan industry, Keempat masalah kesehatan utama tersebut adalah penyakit degenerative, kanker, gangguan jiwa dan kecelakaan. Meskipun gangguan jiwa tersebut tidak dirasakan sebagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian secara langsung, namun beratnya gangguan tersebut sertaketidakmampuan dan invaliditas baik secara individu maupun kelompok akan menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif dan tidak efisien (Hawari, 2001).

Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri (Baihaqi,dkk, 2005). Gangguan jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya. Hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau kita kenal sebagai gila. Salah satu penyakit gangguan jiwa adalah Gangguan jiwa (Hardianto, 2009).

sulit diajak bicara), pasif, apatis atau acuh tak acuh, sulit berpikir abstrak dan kehilangan dorongan kehendak atau inisiatif serta rasa takut dan cemas (Siahaan, 2012).

Rumah sakit sedang mencari cara baru dalam memberikan pelayanan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan waktu rawat yang lebih pendek. Fokus Rumah Sakit adalah untuk memberikan pelayanan perawatan yang berkualitas tinggi sehingga pasien dapat pulang lebih awal dengan aman kerumahnya. Oleh karena itu diperlukan tenaga perawat yang profesional dan harus memiliki pegetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membina hubungan yang adekuat dengan pasien dan anggota keluarganya sehingga mereka mau berpartisipasi secara aktif dalam rencana perawatan (Perry dan Potter, 2005).

Kecemasan adalah respon emosi tanpa obyek yang spesifik yang secara subyektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya (Suliswati, 2005).

Kecemasan selalu melibatkan komponen psikis dan biologis. Komponen psikis pada kecemasan berbentuk perasaan khawatir, cemas, was-was, gugup, rasa tidak aman, takut, mudah terkejut, serta ketegangan terus-menerus. Kadangkala disertai dengan pembicaraan yang cepat atau bahkan terputus-putus. Gejala biologis antara lain keluhan sesak nafas, dada tertekan, kepala ringan seperti mengambang, keringat dingin, detak jantung berdebar-debar, nyeri pada daerah ulu hati serta lekas lelah. Kecemasan dapat dibedakan dengan ketakutan dalam hal seseorang yang mengalami kecemasan tidak dapat mengidentifikasi ancaman. Kecemasan dapat terjadi tanpa rasa takut, namun ketakutan biasanya tidak terjadi tanpa kecemasan (Ibrahim, 2006).

Menurut World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia, jumlah penderita gangguan jiwa gangguan jiwadi dunia pada 2011 adalah 450 juta jiwa. Dengan mengacu data tersebut, kini jumlah itu diperkirakan sudah meningkat. WHO memperkirakan, jumlah penderita sakit mental akan terus meningkat di seluruh dunia pada tahun 2013 (British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia Edisi 4 Oktober 2011).

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah pasien gangguan jiwa yang tercatat di Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2014 sebanyak 1111 orang yang dirawat inap dan pada tahun 2015 dari bulan Januari hingga April tercatat 761 pasien yang dirawat inap. Untuk jaminan pelayanan rata-rata pasien menggunakan jaminan berupa kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) namun ada pula pasien yang tidak menggunakan kartu jaminan dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan rumah sakit (Diklat RSJ Prov. Sultra, 2014).

Hari perawatan pada tahun 2014 rata-rata hari perawatan pasien rawat inap adalah 69 hari. Menurun bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang rata-rata pelayanan hari perawatan mencapai 72 hari. (Diklat RSJ Prov. Sultra, 2014). Berdasarkan standar dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara sendiri untuk hari perawatan sesuai dengan BPJS yaitu 32 hari. Selain itu, hari perawatan menjadi gambaran tingkat keberhasilan pelayanan semakin singkat waktu perawatan semakin baik pelayanannya (Diklat RSJ Prov. Sultra 2015).

Hari Perawatan (Inpatient bed day) merujuk pada jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil, angka ini juga menunjukkan beban kerja unit perawatan yang bersangkutan, karena dalam satu hari perawatan artinya pasien menerima satu kali perawatan baik dari perawat maupun dokter (Buku Statistik Rumah Sakit, 2013).

beradaptasi dengan lingkungan dan situasi sekitarnya di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara. Untuk pelayanan perawatannya sendiri, pasien yang sudah menjalani perawatan cukup lama ini sudah dikeluarkan dari ruang isolasi, dan perawat tinggal mengarahkan, membimbing, dan melatih untuk mencapai kemandirian pasien. Sedangkan pada pasien gangguan jiwa yang baru masuk, biasanya pasien akan diisolasi terlebih dahulu sampai pasien kooperatif.

ruang rawat inap sering merasa cemas, rasa cemas ini ditunjukkan dengan penyampaian ingin segera pulang, terkadang menangis sendiri, minta tolong kepada perawat agar segera dihubungi keluarganya dan sebagainya. Mereka juga mengalami kegelisahan, terbangun pada malam hari, mondar-mandir dalam ruangan isolasi, tidak bisa berkonsentrasi dan penurunan daya ingat karena sehubungan dengan lamanya mereka menjalani perawatan. Sementara itu, untuk pasien yang baru menjalani perawatan, mereka awalnya dimasukkan ke ruang isolasi. Namun terkadang ada beberapa dari mereka yang juga gelisah dan meminta kepada perawat untuk mengeluarkan mereka dari ruang isolasi.

Dari hasil studi pendahuluan diatas dapat diketahui bahwa pasien dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa mengalami kecemasan melalui gejala-gejala kecemasan yang ditunjukkannya baik dengan hari perawatan yang baru beberapa hari maupun sudah lama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu sebagai berikut :

2. Bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015?

3. Apakah ada hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015? C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui hari perawatan pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Rumah Sakit Jiwa Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengambil kebijakan terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan

b. Penelitian ini merupakan pe6ngalaman yang sangat berharga dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 1. Pengertian Rumah Sakit

Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau masyarakat.

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatapn yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit a. Jenis Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.

1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

2) Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan.

b. Klasifikasi Rumah Sakit Di Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Rumah Sakit umum kelas A

Adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis.

2) Rumah Sakit umum kelas B

Adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.

3) Rumah Sakit umum kelas C

4) Rumah Sakit umum kelas D.

Adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1) Rumah Sakit khusus kelas A

Adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap.

2) Rumah Sakit khusus kelas B

Adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas.

3) Rumah Sakit khusus kelas C.

Adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal.

B. Tinjauan Umum Penyakit Gangguan Jiwa 1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri (Djamaludin, 2011). Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), tindakan (psychomotor) (Yosep, 2007).

terhadap stressor dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu.

Konsep gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia (Kusumawati, 2010). Gangguan mental adalah gejala atau pola dari tingkah laku psikologi yang tampak secara klinis yang terjadi pada seseorang dari berhubungan dengan keadaan distress (gejala yang menyakitkan) atau ketidakmampuan (gangguan pada satu area atau lebih dari fungsi-fungsi penting) yang meningkatkan risiko terhadap kematian, nyeri, ketidakmampuan ataukehilangan kebebasan yang penting dan tidak jarang respon tersebut dapat diterima pada kondisi tertentu.

2. Penyebab Timbulnya Gangguan Jiwa

memberikan kepuasan diri, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan antara keinginan diri dan tuntutan masyarakat ini akhirnya akan mengantarkan orang pada gangguan jiwa.

Terjadinya gangguan jiwa dikarenakan orang tidak memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Beberapa contoh dari kebutuhan tersebut diantaranya adalah pertama kebutuhan untuk afiliasi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain dalam kelompok. Kedua, kebutuhan untuk otonomi, yaitu ingin bebas dari pengaruh orang lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yang muncul dalam keinginan untuk sukses mengerjakan sesuatu dan lain-lain. Ada lagi pendapat Alfred Adler yang mengungkapkan bahwa terjadinya gangguan jiwa disebabkan oleh tekanan dari perasaan rendah diri (infioryty complex) yang berlebih-lebihan. Sebab-sebab timbulnya rendah diri adalah kegagalan di dalam mencapai superioritas di dalam hidup. Kegagalan yang terus-menerus ini akan menyebabkan kecemasan dan ketegangan emosi.

Kartini Kartono (2008) mengartikan bahwa kebutuhan ialah alat substansi sekuler. Dorongan hewani atau motif fisiologis dan psikologis yang harus dipenuhi atau dipuaskan oleh organisme, binatang atau manusia, supaya mereka bias sehat sejahtera dan mampu melakukan fungsinya.

orang lain sering menyebabkan frustasi, konflik, dan perasaan takut, respon orang tua yang mal adaptif pada anak akan meningkatkan stress, sedangkan frustasi dan rasa tidak percaya yang berlangsung terusmenerus dapat menyebabkan regresi dan withdral.Disamping hal tersebut di atas banyak faktor yang mendukung timbulnya gangguan jiwa yang merupakan perpaduan dari beberapa aspek yang saling mendukung yang meliputi Biologis, psikologis, sosial, lingkungan. Tidak seperti pada penyakit jasmaniah, sebab-sebab gangguan jiwa adalah kompleks. Pada seseorang dapat terjadi penyebab satu atau beberapa faktor dan biasanya jarang berdiri sendiri. Mengetahui sebabsebab gangguan jiwa penting untuk mencegah dan mengobatinya (Djamaludin, 2001).

3. Sebab-sebab Gangguan Jiwa

Umumnya sebab-sebab gangguan jiwa dibedakan atas : a. Sebab-sebab jasmaniah/ biologic

1) Keturunan

Peran yang pasti sebagai penyebab belum jelas, mungkin terbatas dalam mengakibatkan kepekaan untuk mengalami gangguan jiwa tapi hal tersebut sangat ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat

2) Jasmaniah

Beberapa penyelidik berpendapat bentuk tubuh seorang berhubungan dengan gangguan jiwa tertentu, Misalnya yang bertubuh gemuk / endoform cenderung menderita psikosa manik depresif, sedang yang kurus/ ectoform cenderung menjadi skizofrenia.

Orang yang terlalu peka/ sensitif biasanya mempunyai masalah kejiwaan dan ketegangan yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan jiwa.

4) Penyakit dan cedera tubuh

b. Sebab Psikologik

Bermacam pengalaman frustasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya dikemudian hari. Hidup seorang manusia dapat dibagi atas 7 masa dan pada keadaan tertentu dapat mendukung terjadinya gangguan jiwa :

1) Masa bayi

Yang dimaksud masa bayi adalah menjelang usia 2 – 3 tahun, dasar perkembangan yang dibentuk pada masa tersebut adalah sosialisasi dan pada masa ini. Cinta dan kasih sayang ibu akan memberikan rasa hangat/ aman bagi bayi dan dikemudian hari menyebabkan kepribadian yang hangat, terbuka dan bersahabat. Sebaliknya, sikap ibu yang dingin acuh tak acuh bahkan menolak dikemudian hari akan berkembang kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungan. Sebaiknya dilakukan dengan tenang, hangat yang akan memberi rasa aman dan terlindungi, sebaliknya, pemberian yang kaku, keras dan tergesa-gesa akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan.

2) Masa anak pra sekolah (antara 2 sampai 7 tahun)

dasar yang kuat untuk timbulnya tuntutan tingkah laku dan gangguan kepribadian pada anak dikemudian hari.

3) Masa Anak sekolah

Masa ini ditandai oleh pertumbuhan jasmaniah dan intelektual yang pesat. Pada masa ini, anak mulai memperluas lingkungan pergaulannya. Keluar dari batas-batas keluarga. Kekurangan atau cacat jasmaniah dapat menimbulkan gangguan penyesuaian diri. Dalam hal ini sikap lingkungan sangat berpengaruh, anak mungkin menjadi rendah diri atau sebaliknya melakukan kompensasi yang positif atau kompensasi negatif. Sekolah adalah tempat yang baik untuk seorang anak mengembangkan kemampuan bergaul dan memperluas sosialisasi, menguji kemampuan, dituntut prestasi, mengekang atau memaksakan kehendaknya meskipun tak disukai oleh si anak.

4) Masa Remaja

Secara jasmaniah, pada masa ini terjadi perubahanperubahan yang penting yaitu timbulnya tanda-tanda sekunder (ciri-ciri diri kewanitaan atau kelaki-lakian) Sedang secara kejiwaan, pada masa ini terjadi pergolakan- pergolakan yang hebat. pada masa ini, seorang remaja mulai dewasa mencoba kemampuannya, di suatu pihak ia merasa sudah dewasa ( hak-hak seperti orang dewasa), sedang di lain pihak belum sanggup dan belum ingin menerima tanggung jawab atas semua perbuatannya. Egosentris bersifat menentang terhadap otoritas, senang berkelompok, idealis adalah sifat-sifat yang sering terlihat. Suatu lingkungan yang baik dan penuh pengertian akan sangat membantu proses kematangan kepribadian di usia remaja.

Seorang yang melalui masa-masa sebelumnya dengan aman dan bahagia akan cukup memiliki kesanggupan dan kepercayaan diri dan umumnya ia akan berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan pada masa ini. Sebaliknya yang mengalami banyak gangguan pada masa sebelumnya, bila mengalami masalah pada masa ini mungkin akan mengalami gangguan jiwa.

6) Masa dewasa tua

Sebagai patokan masa ini dicapai kalau status pekerjaan dan sosial seseorang sudah mantap. Sebagian orang berpendapat perubahan ini sebagai masalah ringan seperti rendah diri. pesimis. Keluhan psikomatik sampai berat seperti murung, kesedihan yang mendalam disertai kegelisahan hebat dan mungkin usaha bunuh diri.

7) Masa Tua

Ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan pada masa ini Berkurangnya daya tanggap, daya ingat, berkurangnya daya belajar, kemampuan jasmaniah dan kemampuan sosial ekonomi menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak aman serta sering mengakibatkan kesalah pahaman orang tua terhadap orang di lingkungannya. Perasaan terasing karena kehilangan teman sebaya keterbatasan gerak dapat menimbulkan kesulitan emosional yang cukup hebat.

c. Sebab Sosio Kultural

dan perkembangan kepribadian seseorang misalnya melalui aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dalam kebudayaan tersebut.

1) Cara-cara membesarkan anak

Cara-cara membesarkan anak yang kaku dan otoriter , hubungan orang tua anak menjadi kaku dan tidak hangat. Anakanak setelah dewasa mungkin bersifat sangat agresif atau pendiam dan tidak suka bergaul atau justru menjadi penurut yang berlebihan.

2) Sistem Nilai

3) Kepincangan antar keinginan dengan kenyataan yang ada

Iklan-iklan di radio, televisi. Surat kabar, film dan lain-lain menimbulkan bayangan-bayangan yang menyilaukan tentang kehidupan modern yang mungkin jauh dari kenyataan hidup seharihari. Akibat rasa kecewa yang timbul, seseorang mencoba mengatasinya dengan khayalan atau melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat.

4) Ketegangan akibat faktor ekonomi dan kemajuan teknologi

Dalam masyarakat modern kebutuhan dan persaingan makin meningkat dan makin ketat untuk meningkatkan ekonomi hasil-hasil teknologi modern. Memacu orang untuk bekerja lebih keras agar dapat memilikinya. Jumlah orang yang ingin bekerja lebih besar dari kebutuhan sehingga pengangguran meningkat, demikian pula urbanisasi meningkat, mengakibatkan upah menjadi rendah. Faktor-faktor gaji yang rendah, perumahan yang buruk, waktu istirahat dan berkumpul dengan keluarga sangat terbatas dan sebagainya merupakan sebagian mengakibatkan perkembangan kepribadian yang abnormal.

5) Perpindahan kesatuan keluarga

6) Masalah golongan minoritas

Tekanan-tekanan perasaan yang dialami golongan ini dari lingkungan dapat mengakibatkan rasa pemberontakan yang selanjutnya akan tampil dalam bentuk sikap acuh atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak.

4. Penggolongan Gangguan Jiwa

Penggolongan gangguan jiwa sangatlah beraneka ragam menurut para ahli berbeda-beda dalam pengelompokannya, menurut Kusumawati, (2010) macam-macam gangguan jiwa dibedakan menjadi gangguan mental organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja.

a. Skizofrenia

menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak “cacat”.

b. Depresi

c. Gangguan Kepribadian

Klinik menunjukkan bahwa gejala-gejala gangguan kepribadian (psikopatia) pdan gejala-gejala neurosa berbentuk hampir sama pada orang-orang dengan inteligensi tinggi ataupun rendah. Jadi boleh dikatakan bahwa gangguan kepribadian, neurosa dan gangguan inteligensi sebagian besar tidak tergantung pada satu dan lain atau tidak berkorelasi. Klasifikasi gangguan kepribadian: kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian axplosif, kepribadian anankastik atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik, kepribadian astenik, kepribadian antisosial, Kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequat.

d. Gangguan Mental Organik

e. Gangguan Psikosomatik

Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faaliah yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik (Kusumawati, 2010).

f. Retardasi Mental

Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan social. Tanda dan gejala gangguan jiwa.

5. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa

Tanda dan gejala gangguan jiwa menurut Yosep (2007) adalah sebagai berikut:

a. Ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.

suara tersebut sebenarnya tidak ada hanya muncul dari dalam diri individu sebagai bentuk kecemasan yang sangat berat dia rasakan. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada menurut orang lain.

c. Gangguan kemauan: klien memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan. d. Gangguan emosi: klien merasa senang, gembira yang berlebihan (Waham

kebesaran). Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang kaya, titisan Bung karno tetapi di lain waktu ia bisa merasa sangat sedih, menangis, tak berdaya (depresi) sampai ada ide ingin mengakhiri hidupnya.

e. Gangguan psikomotor : Hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang berlebihan naik ke atas genting berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh. (Yosep, 2007).

6. Penanganan Gangguan Jiwa a. Terapi psikofarmaka

2001).Obat psikotropik dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya: antipsikosis, depresi, mania, ansietas, antiinsomnia, anti-panik, dan anti obsesif-kompulsif,. Pembagian lainnya dari obat psikotropik antara lain: transquilizer, neuroleptic, antidepressants dan psikomimetika (Hawari, 2001).

b. Terapi somatic

Terapi ini hanya dilakukan pada gejala yang ditimbulkan akibat gangguan jiwa sehingga diharapkan tidak dapat mengganggu sistem tubuh lain. Salah satu bentuk terapi ini adalah Electro Convulsive Therapy.Terapi elektrokonvulsif (ECT) merupakan suatu jenis pengobatan somatik dimana arus listrik digunakan pada otak melalui elektroda yang ditempatkan pada pelipis. Arus tersebut cukup menimbulkan kejang grand mal, yang darinya diharapkan efek yang terapeutik tercapai. Mekanisme kerja ECT sebenarnya tidak diketahui, tetapi diperkirakan bahwa ECT menghasilkan perubahan-perubahan biokimia di dalam otak (Peningkatan kadarnorepinefrin dan serotinin) mirip dengan obat anti depresan. (Kusumawati, 2010).

c. Terapi Modalitas

1) Terapi Individual

Terapi individual adalah penanganan klien gangguan jiwa dengan pendekatan hubungan individual antara seorang terapis dengan seorang klien. Suatu hubungan yang terstruktur yang terjalin antara perawat dan klien untuk mengubah perilaku klien. Hubungan yang dijalin adalah hubungan yang disengaja dengan tujuan terapi, dilakukan dengan tahapan sistematis (terstruktur) sehingga melalui hubungan ini terjadi perubahan tingkah laku klien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal hubungan.Hubungan terstruktur dalam terapi individual bertujuan agar klien mampu menyelesaikan konflik yang dialaminya. Selain itu klien juga diharapkan mampu meredakan penderitaan ( distress ) emosional, serta mengembangkan cara yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Terapi Lingkungan

Terapi lingkungan adalah bentuk terapi yaitu menata lingkungan agar terjadi perubahan perilaku pada klien dari perilaku maladaptive menjadi perilaku adaptif. Perawat menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti terapeutik. Bentuknya adalah memberi kesempatan klien untuk tumbuh dan berubah perilaku dengan memfokuskan pada nilai terapeutik dalam aktivitas dan interaksi.

3) Terapi Kognitif

adalah membantu mempertimbangkan stressor dan kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi pola berfikir dan keyakinan yang tidak akurat tentang stressor tersebut. Gangguan perilaku terjadi akibat klien mengalami pola keyakinan dan berfikir yang tidak akurat. Untuk itu salah satu memodifikasi perilaku adalah dengan mengubah pola berfikir dan keyakinan tersebut. Fokus asuhan adalah membantu klien untuk reevaluasi ide, nilai yang diyakini, harapan-harapan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun perubahan kognitif.

4) Terapi Keluarga

5) Terapi Kelompok

Terapi kelompok adalah bentuk terapi kepada klien yang dibentuk dalam kelompok, suatu pendekatan perubahan perilaku melalui media kelompok. Dalam terapi kelompok perawat berinteraksi dengan sekelompok klien secara teratur. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri klien, meningkatkan hubungan interpersonal, dan mengubah perilaku maladaptive.Terapi Perilaku Anggapan dasar dari terapi perilaku adalah kenyataan bahwa perilaku timbul akibat proses pembelajaran. Perilaku sehat oleh karenanya dapat dipelajari dan disubstitusi dari perilaku yang tidak sehat. Teknik dasar yang digunakan dalam terapi jenis ini adalah: Role model, Kondisioning operan, Desensitisasi sistematis, Pengendalian diri dan Terapi aversi atau rileks kondisi.

d. Terapi Bermain

Terapi bermain diterapkan karena ada anggapan dasar bahwa anak-anak akan dapat berkomunikasi dengan baik melalui permainan dari pada dengan ekspresi verbal. Dengan bermain perawat dapat mengkaji tingkat perkembangan, status emosional anak, hipotesa diagnostiknya, serta melakukan intervensi untuk mengatasi masalah anak tersebut.

7. Rehabilitasi Gangguan Jiwa a. Pengertian Rehabilitasi

penyesuaian diri yang optimal serta mempersiapkan klien secara fisik, mental, sosial dan vokasional untuk suatu kehidupan penuh sesuai dengan kemampuannya (Riyadi, S, 2009).

b. Tujuan Rehabilitasi

Maksud dan tujuan rehabilitasi klien mental dalam psikiatri yaitu mencapai perbaikan fisik dan mental sebesar-besarnya, penyaluran dalam pekerjaan dengan kapasitas maksimal dan penyesuaian diri dalam hubungan perseorangan dan sosial sehingga bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan berguna .

c. Tahapan Rehabilitasi

Upaya Rehabilitasi menurut Riyadi S (2009) terdiri dari 3 tahap yaitu ; 1) Tahap persiapan

a) Orientasi

Selama fase orientasi klien akan memerlukan dan mencari bimbingan seorang yang professional. Perawat menolong klien untuk mengenali dan memahami masalahnya dan menentukan apa yang diperlukannya.

b) Identifikasi

2) Tahap pelaksanaan

Perawat melakukan eksploitasi dimana selama fase ini klien menerima secara penuh nilai-nilai yang ditawarkan kepadanya melalui sebuah hubungan (Relationship). Tujuan baru yang akan dicapai melalui usaha personal dapat diproyeksikan, dipindah dari perawat ke klien ketika klien menunda rasa puasnya untuk mencapai bentuk baru dari apa yang dirumuskan.

3) Tahap pengawasan

Tahap pengawasan perawat melakukan resolusi. Tujuan baru dimunculkan dan secara bertahap tujuan lama dihilangkan. Ini adalah proses dimana klien membebaskan dirinya dari ketergantungan terhadap orang lain.

d. Jenis Kegiatan Rehabilitasi

Stuart (2006) menekankan 4 keterampilan penting psikososial pada klien gangguan jiwa yaitu:

1) Orientation

2) Assertion

Assertion yaitu kemampuan mengekspresikan perasaan sendiri dengan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong klien dalam mengekspresikan diri secara efektif dengan tingkah laku yang dapat diterima masyarakat melalui kelompok pelatihan asertif, kelompok klien dengan kemampuan fungsional yang rendah atau kelompok interaksi klien.

3) Accuption

Accuption adalah kemampuan klien untuk dapat percaya diri dan berprestasi melalui keterampilan membuat kerajinan tangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan aktifitas klien dalam bentuk kegiatan sederhana seperti teka- teki ( sebagai aktivitas yang bertujuan) mengembangkan keterampilan fisik seperti menyulam. Membuat bunga, melukis dan meningkatkan manfaat interaksi sosial.

4) Recreation

C. Tinjauan Umum Kecemasan 1. Pengertian

Kecemasan adalah respon emosi tanpa obyek yang spesifik yang secara subyektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebigungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya (Suliswati, 2005).

Kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Kecemasan merupakan pengalaman subyektif dari individu dan tidak dapat diobservasi secara langsung serta merupakan suatu keadaan emosi tanpa obyek yang spesifik. Kecemasan pada individu dapat memberikan motivasi untuk mencapai sesuatu dan merupakan sumber penting dalam usaha memelihara keseimbangan hidup. Kecemasan berbeda dengan rasa takut, karakteristik rasa takut adalah obyek atau sumber yang spesifik dan dapat diidentifikasi serta dapat dijelaskan oleh individu. Rasa takut terbentuk dari proses kognitif yang melibatkan penilaian intelektual terhadap stimulus yang mengancam. Ketakutan disebabkan oleh hal yang bersifat fisik dan psikologis.

2. Gejala Klinis Kecemasan

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan menurut Hawari (2002), antara lain :

a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung.

b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang d. Gangguan pola tidur, mimpi yang menegangkan.

f. Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya. 3. Tingkat Kecemasan

Menurut Stuart dan Sundden (2002), ada empat tingkat kecemasan yang dialami oleh individu, yaitu :

a. Kecemasan ringan, berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas.

b. Kecemasan sedang, memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah.

c. Kecemasan berat, sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain.

d. Tingkat panik dari kecemasan, berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror. Rincian terpecah dari proporsinya. Karena mengalami kehilangan kendali, orang yang mengalmi panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional.

Rentang respon kecemasan terdiri dari respon adaptif dan maladaptif. Respon adaptif seseorang menggunakan koping yang bersifat membangun (konstruktif) dalam mengatasi kecemasan berupa antisipasi. Respon maladaptif erupakan koping yang bersifat merusak (destruktif) dan disfungional seperti individu menghindari kontak dengan orang lain atau mengurung diri, tidak mau mengurus diri (Suliswati, 2005).

5. Teori Kecemasan

Ada beberapa teori kecemasan, yaitu : a. Teori Psikoanalitik

Menurut Freud (dalam Suliswati, 2005), kecemasan timbul akibat reaksi psikologis individu terhadap ketidakmampuan mencapai orgasme dalam hubungan seksual. Energi seksual yang tidak terekspresikan akan mengakibatkan rasa cemas. Kecemasan dapat timbul secara otomatis akibat dari stimulus internal dan eksternal yang berlebihan. Akibat stimulus (internal dan eksternal) yang berlebihan sehingga melampaui kemampuan individu untuk menanganinya.

b. Teori interpersonal

Sullivan (dalam Suliswati, 2005) mengemukankan bahawa kecemasan timbul akibat ketidakmampuan untuk berhubungan interpersonal dan sebagai akibat penolakan. Kecemasan bisa dirasakan bila individu mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Kecemasan pertama kali ditentukan oleh hubungan ibu dan anak pada awal kehidupan, bayi berespon seolah-olah ia dan ibunya adalah satu unit. Adanya trauma seperti perpisahan dengan orang berarti atau kehilangan dapat menyebabkan kecemasan pada individu.

Teori prilaku menyatakan bahwa kecemasan merupakan hasil frustasi akibat berbagai hal yang mempengaruhi individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prilaku merupakan hasil belajar dari pengalaman yang pernah dialami. Kecemasan antara dua pilihan yang saling berlawanan dan individu harus memilih salah satunya. Konflik menimbulkan kecemasan dan kecemasan akan meningkatkan persepsi terhadap klonflik dengan timbulnya perasaan ketidakberdayaan.

d. Teori Keluarga

Studi pada keluarga dan epidemiologi memperhatikan bahwa kecemasan selalu ada pada tiap-tiap keluarga dalam berbagai bentuk dan sifatnya heterogen.

e. Teori biologik

Otak memiliki reseptor khusus terhadap benzodiazepin, reseptor tersebut berfungsi membantu regulasi kecemasan. Regulasi tersebut berhubungan dengan aktivitas neurotransmiter gamma amino butyric acid (GABA) yang mengontrol aktivitas neuron dibagian otak yang bertanggung jawab menghasilkan kecemasan.

6. Reaksi Kecemasan

Kecemasan dapat menimbulkan reaksi konstruktif maupun destruktif bagi individu.

a. Kontruktif

Individu termotivasi untuk belajar mengadakan perubahan terutama perubahan terhadap perasaan tidak nyaman dan berfokus pada kelangsungan hidup.

b. Destruktif

Individu bertingkah laku maladaftif dan disfungsional. 7. Penilaian terhadap Kecemasan

parameter penilaian tingkat kecemasan, adapun parameter tersebut yaitu tidak cemas, cemas ringan, cemas sedang, cemas berat dan cemas sangat berat atau panik. Adapun penilaian tingkat kecemasannya adalah: tidak ada kecemasan skor kurang dari 14, kecemasan ringan skor antara 14-20, kecemasan sedang skor antara 21-27, kecemasan berat skor 28-41 dan kecemasan berat sekali skore 42-56 (Hidayat, 2003)

Skala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) yang dikutip Nursalam (2003) penilaian kecemasan terdiri dan 14 item, meliputi:

a. Perasaan Cemas firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung.

b. Ketegangan merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu. c. Ketakutan: takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal sendiri

dan takut pada binatang besar.

d. Gangguan tidur: sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak pulas dan mimpi buruk.

e. Gangguan kecerdasan: penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit konsentrasi.

f. Perasaan depresi: hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari.

g. Gejala somatik: nyeri pada otot-otot dan kaku, gertakan gigi, suara tidak stabil dan kedutan otot.

i. Gejala kardiovaskuler: takikardi, nyeri di dada, denyut nadi mengeras dan detak jantung hilang sekejap.

j. Gejala pernapasan: rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik napas panjang dan merasa napas pendek.

k. Gejala gastrointestinal: sulit menelan, obstipasi, berat badan menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas di perut.

l. Gejala urogenital: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, aminorea, ereksi lemah atau impotensi.

m. Gejala vegetatif: mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala.

n. Perilaku sewaktu wawancara: gelisah, jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat dan napas pendek dan cepat.

Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori: 0 = tidak ada gejala sama sekali

1 = satu dari gejala yang ada 2 = separuh dari gejala yang ada 3 = lebih dari separuh gejala yang ada 4 = semua gejala ada

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan item 1-14 dengan hasil:

b. Skor 7 - 14 = kecemasan ringan. pencegahaan dan terapi memerlukan suatu metode pendekatan yang bersifat holistik, yaitu mencangkup fisik (somatik), psikologik atau psikiatrik, psikososial dan psikoreligius. Selengkpanya seperti pada uraian berikut:

a. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stress, dengan cara : 1) Makan makan yang bergizi dan seimbang.

2) Tidur yang cukup. 3) Cukup olahraga. 4) Tidak merokok

5) Tidak meminum minuman keras b. Terapi psikofarmaka

Terapi psikofarmaka merupakan pengobatan untuk cemas dengam memakai obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neuro-transmitter (sinyal penghantar saraf) di susunan saraf pusat otak (limbic system). Terapi psikofarmaka yang sering dipakai adalah obat anti cemas (anxiolytic), yaitu seperti diazepam, clobazam, bromazepam, lorazepam, buspirone HCl, meprobamate dan alprazolam.

c. Terapi Somatik

Gejala atau keluhan fisik (somatik) sering dijumpai sebagai gejala ikutan atau akibat dari kecemasan yang bekerpanjangan. Untuk menghilangkan keluhan-keluhan somatik (fisik) itu dapat diberikan obat-obatan yang ditujukan pada organ tubuh yang bersangkutan.

d. Psikoterapi

1) Psikoterapi suportif, untuk memberikan motivasi, semangat dan dorongan agar pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa dan diberi keyakinan serta percaya diri.

2) Psikoterapi re-edukatif, memberikan pendidikan ulang dan koreksi bila dinilai bahwa ketidakmampuan mengatsi kecemasan.

3) Psikoterapi re-konstruktif, untuk dimaksudkan memperbaiki kembali (re-konstruksi) kepribadian yang telah mengalami goncangan akibat stressor.

4) Psikoterapi kognitif, untuk memulihkan fungsi kognitif pasien, yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi dan daya ingat.

5) Psikoterapi psiko-dinamik, untuk menganalisa dan menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang tidak mampu menghadapi stressor psikososial sehingga mengalami kecemasan.

6) Psikoterapi keluarga, untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, agar faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor penyebab dan faktor keluarga dapat dijadikan sebagai faktor pendukung.

e. Terapi psikoreligius

Untuk meningkatkan keimanan seseorang yang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang merupakan stressor psikososial.

D. Tinjauan Hari Perawatan 1. Pengertian

maupun oleh penderita itu sudah tercapai maka tentunya tidak ada seorang pun yang ingin berlama-lama di rumah sakit.

Lama hari perawatan secara signifikan berkurang sejak adanya pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diagnosa yang tepat. Untuk menentukan apakah penurunan lama hari rawat itu meningkatkan efisiensi atau perawatan yang tidak tepat, dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut berhubungan dengan keparahan atas penyakit dan hasil dari perawatan.

Peraturan untuk menghitung hari pasien, kontrak pulang dan (normal) hari keluar dan menentukan lama rawat. Ada dua metode logis untuk menghitung lama hari rawat :

a. Retrospektif : Tanggal keluaran dikurang tanggal masuk dikurang total (normal) hari keluar.

b. Progessif : Jumlah hari pasien (termasuk kontrak hari keluar) dijumlahkan ke tanggal.

Hari perawatan adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit yang dihitung sejak masuk Rumah Sakit hingga pulang dari Rumah Sakit, baik sembuh maupun meninggal dengan rata-rata hari perawatan 54 hari (Keliat dkk, 2009). Hari Perawatan (Inpatient bed day) merujuk pada jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil, angka ini juga menunjukkan beban kerja unit perawatan yang bersangkutan (Buku Statistik Rumah Sakit, 2013). Menurut DEPKES RI dalam pedoman standar pelayanan minimal Rumah Sakit bahwa standar hari rawat bagi penderita gangguan jiwa adalah 6 minggu atau 42 hari.

Berdasarkan standar dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara sendiri untuk hari perawatan sesuai dengan BPJS yaitu 32 hari (Diklat RSJ Prov. Sultra, 2015).

Menurut Barber Johnson hari perawatan adalah rerata lama hari dirawatnya seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosa tertentu untuk perawatan lebih lanjut.

2. Cara menentukan hari perawatan

Menurut Depkes, 2009 : Jumlah hari perawatan pasien keluar Rumus : Jumlah pasien keluar (hidup + mati) :

a. ALOS

ALOS = O x (t/D)

O = rerata tempat tidur terisi = HP/t T = jumlah hari perhitungan

HP (Hari Perawatan ) =Jumlah pasien sisa +Jumlah pasien masuk + jumlah pasien masuk dan keluar pada hari yang sama- jumlah pasien keluar hidup + mati.

Manfaat perlunya pengukuran ALOS yaitu untuk mengetahui jumlah hari perhitungan, kapasitas tempat tidur terpakai, jumlah pasien keluar (hidup + mati), jumlah hari perawatan efisiensi rumah sakit dilihat dari output (Depkes, 2009).

b. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)

BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2009).

c. TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)

TOI menurut Depkes RI (2009) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

d. BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)

BTO menurut Huffman (1994) adalah “…the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2009) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

3. Seting Unit Perawatan Jiwa

mengalami gangguan jiwa. Proses pengobatan pada penderita gangguan jiwa sebagaian besar memerlukan waktu yang lama, disamping itu asuhan keperawatan yang dilakukan sanggat menentukan keberhasilan pengobatan. Pasien gangguan jiwa yang mendapat pengobatan dan perawatan di unit rawat inap dapat dilakukan atas permintaan isteri atau suami atau wali anggota keluarga penderita atau prakarsa pejabat yang bertanggungjawab atas keamanan, ketertiban diwilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa (Depkes RI, 2002).

Karakteristik Unit Rawat Inap Pasien dengan Gangguan Jiwa ada empat katagori fungsi unit rawat inap pasien dengan gangguan jiwa :

a. Pengelolaan lingkungan terapeutik.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Masalah psikologis adalah masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat perubahan sosial, sedangkan gangguan jiwa adalah perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan penderitaan pada individu (distress). Berbagai bentuk gangguan jiwa dapat terjadi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang terberat. Gejala Skizofrenia antara lain delusi, halusinasi, dan perilaku negatif seperti kekerasan.

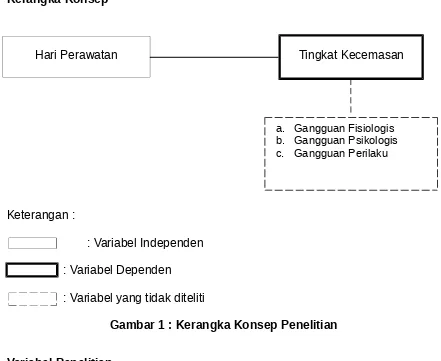

B. Kerangka Konsep

Keterangan :

: Variabel Independen : Variabel Dependen : Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1 : Kerangka Konsep Penelitian

C. Variabel Penelitian

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Hari Perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Tingkat Kecemasan pada Pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 1. Hari Perawatan

Hari Perawatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya hari perawatan pasien selama menjalani perawatan di Rumah Sakit yang dihitung sejak masuk ke Rumah Sakit dari hari pertama masuk hingga Penelitian ini berlangsung. Berdasarkan standar dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi

Hari Perawatan Tingkat Kecemasan

Tenggara sendiri untuk hari perawatan sesuai dengan BPJS yaitu 32 hari. (Diklat RSJ Prov. Sultra, 2015).

Kriteria Objektif :

Cepat : Apabila lama perawatan tidak melebihi rata-rata lama perawatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa yaitu < 16 hari

Lama : Apabila lama perawatan melebihi rata-rata lama perawatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa yaitu > 16 hari

2. Kecemasan

Kecemasan yang dimkasud dalam penelitian ini adalah respon yang dialami pasien akibat dari penyakit yang di deritanya yang diukur dengan tingkat kecemasan menurut Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) sebagai berikut : Tidak Cemas = Score 0 - 13

Kecemasan Ringan = Score 14 - 20 Kecemasan Sedang = Score 21 - 27 Kecemasan berat = Score 28 - 41

Panik = Score 42 - 56

Kriteria Objektif :

Cemas : Bila responden mengalami kecemasan baik pada tingkat kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat dan panik sesuai dengan jawaban pada wawancara dengan responden

Tidak cemas : Bila responden tidak mengalami kecemasan sama sekali sesuai dengan jawaban pada wawancara dengan responden

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara preposisi alternative tentang hubungan antara dua perubah atau lebih. Hipotesis diartikan pula sebagai suatu preposisi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan meramalkan suatu hubungan tertentu antara dua perubah.

1. Hipotesis nol (Ho)

Tidak ada hubungan Hari Perawatan dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

2. Hipotesis alternative (Ha)

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

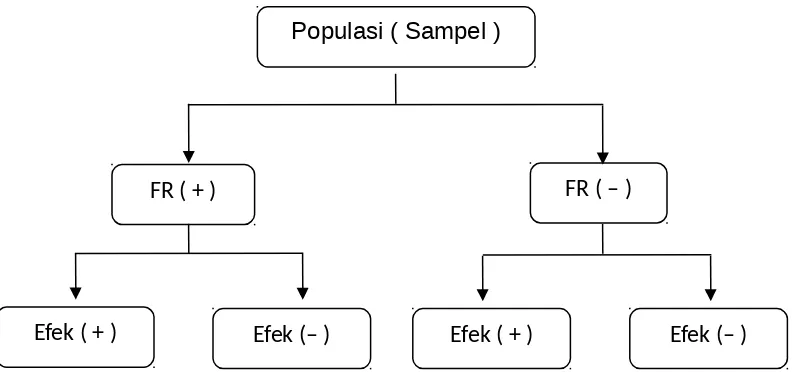

Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan cross sectional. Yaitu rancangan penelitian untuk mengetahui hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015.

Gambar 2 : Bagan Desain Penelitian Cross Sectional (Notoadmojo, 2012)

B. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 27 hari yang mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 23 Juli 2015.

Populasi ( Sampel )

FR ( + ) FR ( – )

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Populasi dan Sampel Penelitian 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita gangguan jiwa yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan April 2015 sebanyak 245 orang.

2. Sampel

Menurut Arikunto (2006:134) bahwa jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau lebih.

Sampel dalam penelitian diambil 15% dari jumlah populasi yang ada yaitu 245 x 15% = 36,75 ≈ 37 responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sample yakni pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2013), dengan kriteria sebagai berikut :

Kriteria inklusi :

Kriteria eksklusi :

a. Paien yang keadaan gaduh, gelisah sehingga tidak dapat diajak berkomunikasi

b. Pasien yang telah dinyatakan sembuh

c. Pasien yang tidak bersedia menjadi responden D. Pengumpulan Data

1. Instrumen

Instrumen pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara.

2. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar wawancara.

3. Data sekunder

Data yang diperoleh lansung dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi data jumlah penderita dan hari perawatan.

E. Pengolahan dan Analisa Data a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing yaitu penyuntingan data dilakukan pada saat peneliti yaknimemeriksa semua lembaran observasi yang telah diisi yaitu kelengkapan data, dan memeriksa keseragaman data.

b. Coding yaitu pengkodean pada lembaran observasi, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan ialah mengisi daftar kode yang disediakan pada lembaran observasi, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. c. Skoring yaitu setelah melakukan pengkodean maka dilanjtkan dengan

yakni dengan menggunakan kalkulator untuk mengetahui persentase variabel yang diteliti.

d. Tabulating yaitu setelah pembuatan kode, selanjutnya dilakukan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang mana sesuai dengan tujuan penelitian ini. Tabel yang digunakan yaitu berupa tabel sederhana atau tabel silang.

b. Analisa Data

a. Analisa Univariat

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan : P : Persentase f : Data yang ada

n : Total sampel (Hidayat, A. Aziz Alimul 2007) b. Analisa Bivariat

Dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui faktor yang berhubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan mengugunakan rumus chis square berdasarkan tabel kontingensi. Untuk menguji faktor yang berhubungan di lanjutkan dengan menghitung Chi square. Adapun rumus Chi square adalah sebagai berikut :

X2 =

Fo = frekuensi observasi Fh = frekuensi harapan ∑ = Jumlah kategori

Fh = (Arikunto, 2006)

Kemudian nilai X2 hitung di bandingkan dengan X2 tabel pada taraf

signifikan 95% ( α = 0,05). Pengambilan keputusan di lakukan sebagai berikut :

a. Jika X2 hitung > X2 tabel,maka Ho di tolak dan Ha di terima

b. Jika X2 hitung < X2 tabel maka Ho di terima dan Ha di tolak

Untuk lebih jelas, dapat diuraikan tabel kontingensi 2x2 di bawah ini : Tabel 1

Tabel Kontingensi 2 x 2

Jika Ha Di terima kemudian di lanjutkan uji keeratan hubungan di

lakukan dengan kontingensi phi :

φ=

Syarat penggunaan uji hubungan jika Ha di terima : 0,801 - 1,000 = hubungan sangat kuat

0,601 - 0,800 = hubungan kuat

0,401 - 0,600 = hubungan cukup kuat 0,201 - 0,400 = hubungan lemah

0,001 - 0,200 = hubungan sangat lemah ( Sugiyono, 2006 ) Varibel Independen Taraf 1Varibel DependenTaraf 2 Jumlah

Kriteria Objektif 1 a b a + b

Kriteria Objektif 2 c d c+d

F. Penyajian Data

Penyajian data di lakukan, setelah data di olah dan di sajikan dalam bentuk tabel distribusi serta tabel analisis pengaruh antara variabel, yang di sertai dengan narasi.

G. Etika Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada Kepala Puskesmas Latambaga dengan memperhatikan masalah etika sebagai berikut:

1. Lembar Persetujuan menjadi responden (Informed consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti, agar responden memahami maksud dan tujuan penelitian. Apabila responden penelitian setuju maka harus menandatangani lembar persetujuan sebagai responden penelitian.

2. Tanpa Nama (Anonimity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, maka peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data (kuesioner) yang di isi oleh responden tersebut hanya diberi nomor kode tertentu.

3. Kerahasiaan (Confidientialy)

BAB V secara resmi pada tahun 1986. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri diatas tanah seluas 140.0002 dengan luas bangunan 5.992 m2, dengan

status kepemilikan Pemerintah Daerah.

Lokasi Rumah Sakit Jiwa terletak di Jln. Dr. Soetomo No. 29 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Utara : Kecamatan Mandonga b. Batas Barat : Kecamatan Labibia

c. Batas Timur : Kecamatan Kendari Barat d. Batas Selatan : Kecamatan Abeli

Wilayah kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk 2.074. 974 jiwa (BPS Tahun 2008).

2. Visi

Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana terdapat dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, yaitu : “Menjadi Rumah Sakit Jiwa Rujukan dan Pendidikan Dengan Pelayanan Paripurna Tahun 2018”. 3. Misi

a. Meningkatkan sumberdaya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat.

b. Meningkatkan mutu pelayana kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, nyaman dan terjangkau dengan dilandasi etika profesi.

c. Mewujudkan pelayanan yang pro aktif dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

a. Terselenggaranya kerjasama degan instansi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan lainnya.

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM (sesuai dengan standar RS kelas B Pendidikan).

c. Meningkatnya pemanfaatan RS oleh masyarakat potensial :

1) Pelayanan kesehatan kolaborasi, psikiatri, psikolog dan nutrisionis 2) Terlaksananya penanganan pasien rawat jalan oleh dokter spesialis

lainnya

d. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna jasa rumah sakit e. Bertambahnya jenis layanan

f. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan g. Terwujudnya efesiensi belanja

h. Tercapainya standard pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit. 5. Ketenagaan

Jumlah tenaga medis dan non medis di Rumah Sakit Jiwa diuraikan pada table berikut.

No Jenis Tenaga Jumlah Sumber : Profil Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara 2014 B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

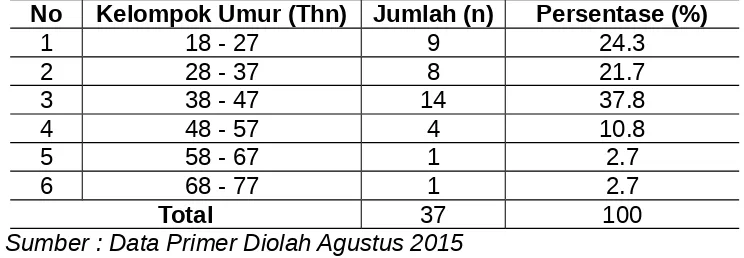

a. Karakteristik Penelitian 1) Umur Responden

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dililhat pada tabel berikut.

Tabel 3. Distribusi Karakterisitik Responden Berdasarkan Umur di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No Kelompok Umur (Thn) Jumlah (n) Persentase (%)

1 18 - 27 9 24.3

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 37 responden frekuensi tertinggi adalah kelompok umur 38 – 47 tahun sebanyak 14 responden (37.8%) dan frekuensi terendah adalah kelompok umur 58 – 67 tahun dan 68 – 77 tahun yaitu masing-masing sebanyak 1 responden (2.7%). 2) Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden saat penelitian ini berlangsung di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dililhat pada tabel berikut.

Tabel 4. Distribusi Karakterisitik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentase (%)

1 Laki-Laki 28 75.7

2 Perempuan 9 24.3

Total 37 100

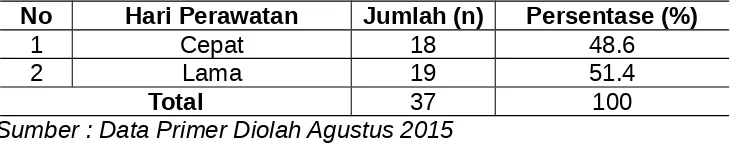

b. Analisis Univariat 1) Hari Perawatan

Hari perawatan responden saat penelitian ini berlangsung di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dililhat pada tabel berikut.

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Hari Perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No Hari Perawatan Jumlah (n) Persentase (%)

1 Cepat 18 48.6

2 Lama 19 51.4

Total 37 100

Sumber : Data Primer Diolah Agustus 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 37 responden frekuensi tertinggi adalah responden dengan hari perawatan yang lama sebanyak 19 orang (51.4%) dan terendah adalah responden dengan hari perawatan yang cepat sebanyak 18 orang (48.6%). 2) Kecemasan

Kecemasan responden saat penelitian ini berlangsung di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dililhat pada tabel berikut.

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Kecemasan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No Kecemasan Jumlah (n) Persentase (%)

1 Cemas 26 70.3

2 Tidak Cemas 11 29.7

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 37 responden frekuensi tertinggi adalah responden yang merasa cemas sebanyak 26 orang (70.3%) dan terendah adalah responden yang merasa tidak cemas sebanyak 11 orang (29.7%).

c. Analisis Bivariat

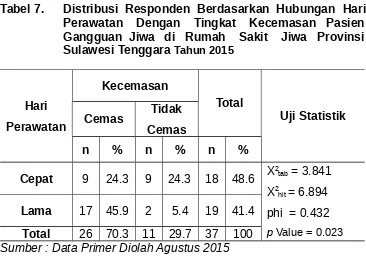

1. Hubungan Hari Perawatan Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Gangguan Jiwa

Distribusi hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Hari Perawatan Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Sumber : Data Primer Diolah Agustus 2015

rawatnya kategori lama dan merasa cemas dan sebanyak 2 responden (5.4%) dengan lama hari rawatnya kategori lama dan merasa tidak cemas.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai X2

hit = 6.894 >

X2

tab = 3.841 dan nilai p Value = 0.023 < α = 0.05, dengan demikian

Ha diterima dan Ho ditolak, dan nilai koefisien φ (Phi) = 0.432 yang

berarti ada hubungan cukup kuat antara hubungan hari perawatan dengan tingkat kecemasan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

2. Pembahasan

a. Hubungan Lama Rawat Inap Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Gangguan Jiwa

Dalam penelitian, peneliti mengoperasionalkan kecemasan menjadi dua kriteria obyektif yaitu cemas dan tidak cemas, seperti yang telah diuraikan pada definisi operasinal. Dimana kriteria obyektif cemas sudah mewakili tingkat-tingkat kecemasan responden. Namun dalam perhitungannya tetap menggunakan skala HARS untuk mengklasifikasikan responden masuk pada kategori cemas atau tidak cemas.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai X2

hit = 6.894 > X2tab =

3.841 dan nilai p Value = 0.023 < α = 0.05, dengan demikian Ha diterima

dan Ho ditolak, dan nilai koefisien φ (Phi) = 0.432 yang berarti ada

hubungan cukup kuat antara hari perawatan dengan tingkat kecemasan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtaza dkk (2013) di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bahwa terdapat hubungan signifikan antara lama rawat inap dengan tingkat kecemasan anak (p = 0.007).

Hari perawatan adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit yang dihitung sejak masuk Rumah Sakit hingga pulang dari Rumah Sakit, baik sembuh maupun meninggal dengan rata-rata hari perawatan 54 hari (Keliat dkk, 2009). Berdasarkan standar dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sulawesi Tenggara sendiri untuk hari perawatan sesuai dengan BPJS yaitu 32 hari (Diklat RSJ Prov. Sultra, 2015). Sementara Kecemasan adalah respon emosi tanpa obyek yang spesifik yang secara subyektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebigungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya (Suliswati, 2005).

banyaknya pasien yang merasa cemas dengan tingkat - tingkat tertentu baik pada pasien yang lama hari rawatnya masuk pada kategori cepat mapun lama. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa responden merasa cemas karena ingin segera pulang ke rumah. Terlebih lagi bila keluarga responden jarang datang menjenguknya ke Rumah Sakit Jiwa. Responden merasa rindu kepada keluarga, seperti anak dan istri serta orang tua. Paling tidak responden berharap keluarga sering datang menjenguknya di rumah sakit. Hal ini yang membuat responden kadang duduk menyendiri dan memikirkan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sullivan dalam Suliswati (2005) bahwa kecemasan timbul akibat ketidakmampuan untuk berhubungan interpersonal dan sebagai akibat penolakan. Kecemasan bisa dirasakan bila individu mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Kecemasan pertama kali ditentukan oleh hubungan ibu dan anak pada awal kehidupan, bayi berespon seolah-olah ia dan ibunya adalah satu unit. Adanya trauma seperti perpisahan dengan orang berarti atau kehilangan dapat menyebabkan kecemasan pada individu.