KATA PENGANTAR

Tanaman obat yang berkembang di Indonesia sangat melimpah tetapi pemanfaatannya masih terbatas dikonsumsi secara segar, sehingga dibutuhkan teknologi pengolahan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatannya. Pemanfaatan yang maksimal dari berbagai tanaman obat ini masih dirasa kurang beredar di masyarakat. Teknologi pengolahan dan penanganan untuk berbagai macam obat dengan pemanfaatan tanaman obat merupakan peningkatan nilai tambah dari tanaman yang dimaksud.

Buku teknologi pascapanen tanaman obat ini di paparkan tentang pengolahan tanaman secara umum, baik tanaman yang berasal dari daun, akar, batang, buah, biji, rimpang, kulit kayu dan herba. Cara-cara pengolahan sederhana tapi memenuhi kaidah cara pengolahan yang baik dan benar. Selain itu, di berikan juga beberapa contoh tanaman dengan khasiatnya dan beberapa contoh cara penggunaannya. Kami merasa bahwa buku ini belum sangat sempurna, tapi mudah-mudahan dapat membantu mengenali dan memanfaatkan tanaman tersebut untuk menjaga kesehatan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan pembaca tentang berbagai tanaman obat sebagai salah satu komoditas tanaman yang potensial. Selanjutnya, diharapkan saran dan kritik membangun atas segala kekurangan yang terdapat pada buku ini untuk perbaikan mendatang.

Kepala Balai Besar

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR TABEL ... iv

I. PENDAHULUAN ... 1

II. KHASIAT DAN KEGUNAAN ...4

III. KANDUNGAN KIMIA ... 9

IV. PASCAPANEN ... 11

IV.I Pascapanen Tanaman Obat Dari Daun ...14

IV.2 Pascapanen Tanaman Obat Dari Akar ...17

IV.3 Pascapanen Tanaman Obat Dari Bunga ...21

IV.4 Pascapanen Tanaman Obat Dari Buah ...21

IV.5 Pascapanen Tanaman Obat Dari Biji ...27

IV.6 Pascapanen Tanaman Obat Dari Herba ...29

IV.7 Pascapanen Tanaman Obat Dari Kulit Batang ...30

IV.8 Pascapanen Tanaman Obat Dari Kulit Rimpang ...34

V. PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN ...38

VI. PENGAWASAN MUTU ...40

VII. POTENSI PASAR ... 42

VIII.PENUTUP ... 44

IX. DAFTAR PUSTAKA ... 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Akar ginseng korea dan kolesom ... 5

Gambar 2. Penjemuran dengan alas lamporan (a), tikar (b) ... 13

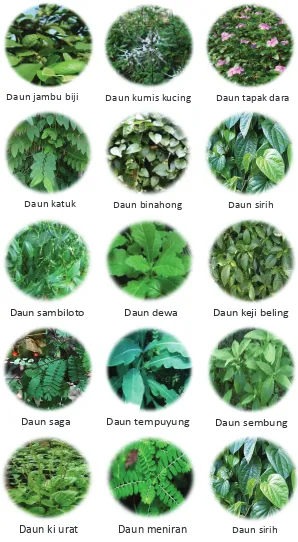

Gambar 3. Beberapa tipe alat pengering, tipe rak(a) pengering mekanik tipe berputar (b). 14 Gambar 4. Beberapa tanaman obat yang berasal dari daun ... 15

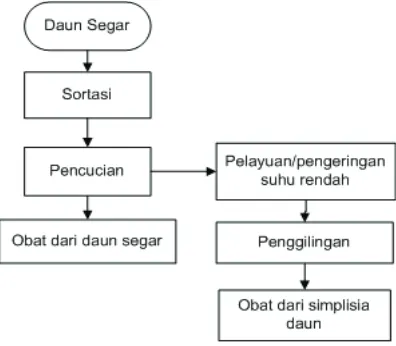

Gambar 5. Diagram alir pascapanen tanaman obat yang berasal dari daun ... 16

Gambar 6. Beberapa tanaman obat yang berasal dari akar ... 18

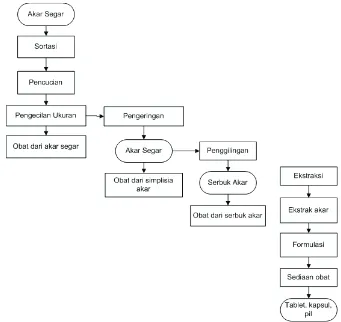

Gambar 7. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari akar ... 19

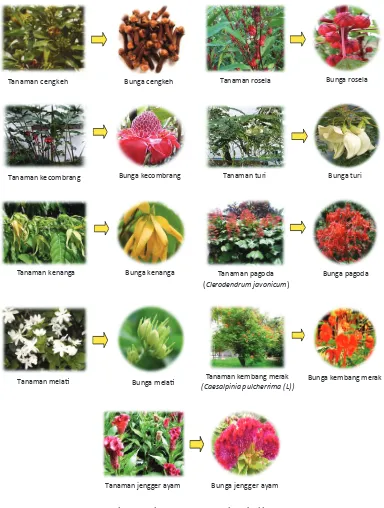

Gambar 8. Beberapa tanaman obat dari bunga ... 22

Gambar 9. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari bunga ... 23

Gambar 10. Tanaman mahkota dewa dan buah mahkota dewa ... 24

Gambar 11. Tanaman cabe jawa dan buah cabe jawa ... 24

Gambar 12. Tanaman kemukus dan buah kemukus ... 25

Gambar 13. Tanaman mengkudu dan buah mengkudu... 25

Gambar 14. Tanaman obat berasal dari buah ... 26

Gambar 15. Diagram alir pascapanen tanaman obat berasal dari buah ... 26

Gambar 16. Tanaman obat yang berasal dari biji ... 28

Gambar 17. Tanaman dan buah kapolaga lokal dan sabrang ... 28

Gambar 18. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari biji ... 29

Gambar 19. Tanaman obat yang berasal dari daun ... 30

Gambar 20. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari herba ... 31

Gambar 21. Tanaman dan kulit kayumanis ... 32

Gambar 22. Tanaman dan kulit kina ... 32

Gambar 23. Beberapa tanaman yang berasal dari kulit batang ... 32

Gambar 24. Diagram alir penanganan pascapanen tanaman dari kulit batang ... 33

Gambar 25. Tanaman brotowali dan batangnya ... 33

Gambar 26. Beberapa jenis tanaman yang berasal dari rimpang ... 35

Gambar 27. Diagram alir pengolahan simplisia rimpang ... 36

Gambar 28. Cara-cara penyimpanan simplisia ... 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Khasiat dan kegunaan tanaman obat, berasal dari daun, akar dan bunga. ... 5Tabel 2. Khasiat dan kegunaan tanaman obat, berasal dari buah, biji, herba dan batang .. 6

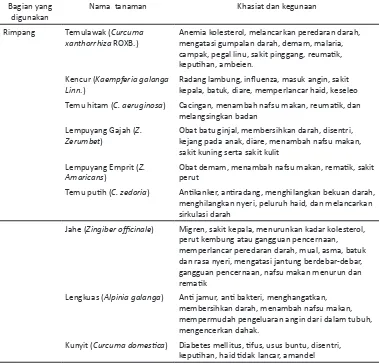

Tabel 3. Khasiat dan kegunaan tanaman obat, berasal dari rimpang ... 8

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati cukup luas, dari 40 ribu jenis flora yang tumbuh di dunia, 30 ribu diantaranya

tumbuh di Indonesia. Akan tetapi baru sekitar 26% yang telah dibudidayakan dan 74% masih tumbuh liar di hutan. Dari 26 % yang telah dibudidayakan, sebanyak 940 jenis tanaman telah digunakan sebagai obat tradisional. Pemakaian tanaman obat terus meningkat sejalan dengan berkembangnya industri obat

tradisional/modern, farmasi ataupun komestika yang menggunakan tanaman

obat sebagai bahan bakunya. Peningkatan ini diduga karena adanya beberapa aspek yang mendukung, antara lain kecenderungan kembali ke alam (back to nature) dari pemakai tanaman obat, efek samping yang ditimbulkannya

kurang berarti bila dibandingkan dengan obat sintetis, populasi penduduk yang semakin meningkat, diiringi dengan pasokan obat tidak banyak mendukung,

biaya perawatan yang cukup mahal, resistensi obat terhadap penyakit infeksi yang digunakan untuk penyakit menular.

Menurut Depkes, yang dimaksud dengan obat tradisional ialah obat yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan hanya berdasarkan pengalaman. Bahan yang digunakan bisa dalam keadaan segar ataupun dalam bentuk kering yang di sebut simplisia, dapat berupa rimpang, akar, herba, daun, batang, bunga dan buah. Secara umum yang dinamakan simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan.

Untuk menunjang kegiatan industri, suatu produksi harus dimulai dari cara

mendapatkan bahan baku yang tepat, baik dari segi kuantitas ataupun

kualitasnya. Faktor yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah aspek

budidaya dan pascapanen yang tepat. Proses pembuatan simplisia di tingkat petani masih dilakukan secara tradisional, dan kadang-kadang tidak memenuhi

cara-cara pengolahan yang baik dan benar, sehingga untuk mendapatkan mutu yang baik agak sulit dicapai. Untuk simplisia yang berasal dari petani, biasanya

pengeringan dengan catatan tidak terlalu banyak terjadinya penyusutan

kandungan zat berkhasiatnya. Kandungan senyawa yang terdapat pada tanaman, terdiri dari resin, karet, gum, lilin, pewarna, wewangian, protein,

asam amino, peptida bioaktif, hormon, fitokimia, gula, flavonoid dan bio pestisida. Berdasarkan penilaian dari World Health Organization (WHO), sekitar 80% dari populasi penduduk dunia sangat tergantung pada tanaman obat untuk kebutuhan perawatan kesehatan mereka, dan lebih dari 30% sediaan farmasi didapatkan dari tanaman. Kemampuan suatu tanaman sebagai obat

disebabkan oleh kandungan senyawa kimia atau senyawa aktif yang memiliki

daya kerja pengobatan. Pengobatan tradisional menggunakan bahan dari tanaman umumnya telah di lakukan secara turun-temurun. Pemakaian dan cara pengolahannya sangat sederhana. Untuk itu, jenis tanaman obat yang digunakan

haruslah tepat, karena setiap tanaman memiliki efek farmakologi yang sangat

beragam. Pemakaian tanaman obat yang salah dapat berakibat sangat fatal. Untuk pemilihan simplisia bahan baku obat yang berasal dari herbal (tanaman

obat) sebaiknya memperhatikan aroma, rasa, kandungan kimia, maupun sifat fisiologisnya. Ketepatan pemilihan bahan baku tidak hanya pada jenis tanaman, tetapi juga dari bagian tanaman yang digunakan. Hal ini disebabkan setiap

bagian tanaman memiliki khasiat khusus yang sangat berbeda.

Pengolahan hasil panen merupakan suatu tahapan yang sangat penting dan

perlu dilakukan secara baik dan benar, sehingga dapat memberikan hasil

dengan kualitas yang optimal, mempunyai kadar zat berkhasiat yang tinggi, stabil, efisien dan mempunyai penampilan fisik yang menarik. Cara pencucian dan pengeringan harus dilakukan dengan baik dan teliti. Selain itu, proses

pengolahan sebaiknya dilakukan ditempat yang sedekat mungkin dengan lokasi tanaman yang dipanen. Apabila terjadi penundaan dalam pencucian dan pengeringan, hal ini dapat menimbulkan kelainan kualitas dari simplisia yang dihasilkan. Untuk itu, dengan teknik pengolahan yang baik dan benar maka akan dihasilkan simplisia dengan kualitas yang memenuhi persyaratan standar.

Dalam upaya mendapatkan simplisia dengan kualitas yang tinggi, diperlukan suatu tindakan pengamanan dimulai dari prapanen, pada saat panen dan

antara lain yang berasal dari akar, daun, bunga, biji, buah, rimpang dan kulit kayu. Beberapa bahan tanaman obat, biasanya ada yang dipanen dari tanaman liar dan baru sebagian kecil yang telah di budidayakan. Bila tanaman telah dibudidayakan, dapat dipantau secara mudah keseragaman umur, masa panen, dan varietas. Sementara, jika di panen dari tanaman liar, maka banyak

kendala dan variabilitas yang tidak bisa dikendalikan seperti asal tanaman, jenis

tanaman, umur tanaman, dan lingkungan tumbuhnya.

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya suatu mutu simplisia adalah

II. KHASIAT DAN KEGUNAAN

Khasiat merupakan suatu indikasi bahwa tanaman tersebut mempunyai kemampuan untuk dapat digunakan sebagai obat. Hal ini disebabkan oleh

kandungan metabolit sekunder atau senyawa aktif yang memiliki daya kerja dalam pengobatan dari setiap tanaman. Khasiat dari suatu tanaman dapat

diketahui setelah melalui proses uji manfaat atau praklinik dengan menggunakan hewan coba. Sebagai bahan baku yang digunakan untuk uji coba bisa berupa simplisia, sediaan galenik dan ekstrak yang telah memenuhi persyaratan

minimal serta dapat terjamin keseragaman komponen aktif, keamanan dan kegunaannya. Sebagai contoh, uji anti hipertensi terhadap hewan coba dari

ekstrak kasar daun belimbing wuluh dan yang telah di murnikan ternyata menunjukkan perbedaan dalam penurunan tekanan darah pada hewan coba. Ekstrak yang telah dimurnikan ternyata mempunyai efek penurunan tekanan

darah lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar. Untuk durasi penurunan

tekanan darah, ekstrak yang telah dimurnikan mempunyai waktu lebih lama dibandingkan ekstrak kasar. Hal ini dikarenakan, sebelum di murnikan ekstrak masih mengandung lilin, gula, gum, lemak sehingga akan mempengaruhi kandungan zat berkhasiatnya jadi rendah. Bila telah dimurnikan, senyawa yang

tidak diinginkan telah terbuang, berarti kandungan zat berkhasiatnya menjadi lebih tinggi. Untuk obat hipertensi akan lebih baik bila mempunyai durasi penurunan tekanan darah yang tidak terlalu cepat.

Tanaman ginseng, sering digunakan dalam pengobatan tradisional terutama di negara China dan Korea (Gambar 1). Khasiat dari ginseng dapat membantu

proses pencernaan dan meningkatkan selera makan, obat diare, efektif mengobati asma dan gangguan pernapasan, merawat diabetes, rematik, bisul, dapat meminimalkan risiko terkena kanker, mengurangi stres fisik dan mental

serta membantu memulihkan stamina, membantu meningkatkan sistem

kekebalan tubuh, efektif mengurangi kadar kolesterol jahat, dan memperlancar

Gambar 1. Akar ginseng korea dan kolesom

Akar ginseng korea Akar kolesom

terhadap ekstrak kolesom menggunakan tikus putih. Dari hasil uji tersebut, ternyata ekstrak kolesom dapat menaikkan jumlah dan motilitas spermatozoa,

menaikkan kadar testosteron dan menambah lapisan spermatogesis. Khasiat dan kegunaan beberapa tanaman obat tersaji pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Khasiat dan kegunaan tanaman obat berasal dari daun, akar dan bunga

Bagian yang digunakan

Nama tanaman Khasiat dan kegunaan

Daun Belimbing wuluh (Averhoa bilimbi)

Anti hipertensi, encok, penurun panas, gondok,

demam, sariawan

Seledri (Apium graviolens Linn) Antihipertensi, masuk angin, diare, rematik, asam

urat, bronkhitis

Katuk (Souropus androgynus) Laktagoga, demam, darah kotor Kumis kucing (Orthosiphon

stamineus)

Diuretik, batu ginjal, encok, darah tinggi, kencing

manis Sambiloto (Andrographis

paniculata)

Febrifuga,amarum,antelmintik,antipiretik, tipus, kencing manis, diuretik

Jambu biji (Psidium guajava) Diare, peluruh haid, astringens, sariawan. Sirih (Piper betle, Linn) Diuretik, antiseptik, hipertensi, sakit mata, eksim,

bau mulut, kulit gatal, pendarahan gusi, mimisan,

bronkhitis, batuk, sariawan, keputihan, alergi/biduren

Tempuyung (Sonchus arvensis) Litotriptik, diuretik, antiuroliasis

Tapak dara (Vinca rosea) Diabetes, anti kanker, darah tinggi, leukimia, asma,

bronkhitis, demam, radang perut, gondong, bisul, luka

bakar, bengkak

Saga (Abrus precatorius ) Obat batuk, sariawan, gangguan perut, susah tidur Daun dewa (Grynura

pseudocina)

Obat kanker, kudis dan kurap, antiradang, lever, analgetik, antikoagulan, penghilang nyeri di

persendian, luka terpukul, bengkak payudara, masuk

Akar Purwoceng (Pimpinella alpina) Afrodisiak, diuretik, meningkatkan daya tahan

tubuh, analgesik, antipiretik, meningkatkan fertilitas, antifungi.

Afrodisiak, demam, tonikum, anti piretik, disentri,

sakit kepala, sakit perut Akar kayu kuning (Arcangelisia

flava)

Hepatitis, cacingan, sariawan, sakit kuning, cacingan,

malaria, menambah daya tahan tubuh, kanker. Akar wangi (Vetiveria

conizoides)

Diaforetik, bau mulut, rematik, obat cacing untuk

anak, kulit terbakar, epilepsi, demam, digigit binatang berbisa, sakit kepala.

Akar alang alang (Imperata cylindrica)

Peluruh air seni, antipiretik, tekanan darah tinggi

Bunga Cengkeh (Eugenia aromatica) Batuk, sakit gigi berlubang, pelega perut, karminatif,

antibakteri, antivirus, anti jamur, antiseptik.

Penghilang bau badan, memperbanyak asi, pembersih darah

Kenanga (Canangium odoratum)

Asma, bronkhitis, malaria, nyeri haid

Melati (Jasminum sambac) Laktifuga, nyeri haid

Tabel 2. Khasiat dan kegunaan tanaman obat yang berasal dari buah, biji, herba, batang

Bagian yang digunakan

Nama tanaman Khasiat dan kegunaan

Buah Cabe jawa (Piper rectrofractum) Stimulan, karminatif, diaforetik, obat gosok,

alteratif, obat sakit perut, sakit gigi.

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa)

Anti tumor, desentri, eksim

Mengkudu (Morinda citrifolia) Antihipertensi, antikanker, sedatif, meningkatkan stamina

Kemukus (Piper cubeba) Penyakit kelamin, disentri, sesak napas, bau mulut,

Biji Adas (Foeniculum vulgare) Obat batuk, perut kembung, sariawan, haid tidak teratur

Ketumbar (Coriandrum sativum) Obat masuk angin, sariawan, radang lambung, hipertensi, afrodisiak

Kedaung (Parkia biglobosa) Diuretik, menguatkan lambung, demam nifas, nyeri waktu datang haid, cholera, radang usus, kudis.

Selasih (Ocimum basilicum ) Obat batuk, penurun panas Kapolaga sabrang (Elettaria

cardamomum)

Pelega perut, obat batuk, mencegah keropos tulang.

Kapolaga lokal (Amomum cardamomum)

Karminatif, obat batuk, encok, kolik, demam,

batuk pada anak-anak, radang amandel, perut kembung, mual, radang tenggorokan, bau mulut, bau keringat

Trengguli (Cassia fistula) Obat pencahar, anti oksidan, anti tumor Paranajiwa (Euchresta

horsfieldii)

berkhasiat sebagai obat batuk darah, untuk penguat syahwat dan pelancar air seni Herba Pegagan (Centella asiatica) Sedatif, diuretik, obat kulit luar, asma, kaki

membengkak, varises, luka bakar, insomnia, selulit,

tekanan darah, pembengkakan hati,

Meniran (Phyllanthus niruri) Demam, diuretik, radang, infeksi saluran kencing, busung air, infeksi saluran pencernaan, dan

penyakit gangguan fungsi hati.

Kiurat (Plantago major) Diuretik, obat batu ginjal, tonikum, astringen, sakit kulit

Babadotan (Ageratum conizoides)

Demam, malaria, radang, diare, pelancar asi

Rumput mutiara (Hedyotis

corymbosa)

Anti radang, meluruhkan kencing, menghilangkan

panas, toksin, radang amandel, radang

tenggorokan, bronchitis, hepatitis dan infeksi

saluran kemih. Batang Kulit kayu manis (Cinnamomum

casia)

Radang lambung, diare, rematik, batuk paru-paru,

sesak nafas, hipetensi, bisul

Brotowali (Tinospora crispa) Kudis, demam, diuretik antipiretik, sakit perut, tonikum, sakit kuning, pegal-pegal

Kulit secang (Caesalpinia sappan L.)

Anti diare, analgesik, batuk berdarah, penawar

Tabel 3. Khasiat dan kegunaan tanaman obat yang berasal dari rimpang

Bagian yang digunakan

Nama tanaman Khasiat dan kegunaan

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza ROXB.)

Anemia kolesterol, melancarkan peredaran darah, mengatasi gumpalan darah, demam, malaria,

campak, pegal linu, sakit pinggang, reumatik, keputihan, ambeien.

Kencur (Kaempferia galanga Linn.)

Radang lambung, influenza, masuk angin, sakit

kepala, batuk, diare, memperlancar haid, keseleo Temu hitam (C. aeruginosa) Cacingan, menambah nafsu makan, reumatik, dan

melangsingkan badan Lempuyang Gajah (Z.

Zerumbet)

Obat batu ginjal, membersihkan darah, disentri, kejang pada anak, diare, menambah nafsu makan, sakit kuning serta sakit kulit

Lempuyang Emprit (Z. Amaricans)

Obat demam, menambah nafsu makan, rematik, sakit

perut

Temu putih (C. zedoria) Antikanker, antiradang, menghilangkan bekuan darah, menghilangkan nyeri, peluruh haid, dan melancarkan sirkulasi darah

Jahe (Zingiber officinale) Migren, sakit kepala, menurunkan kadar kolesterol, perut kembung atau gangguan pencernaan, memperlancar peredaran darah, mual, asma, batuk dan rasa nyeri, mengatasi jantung berdebar-debar, gangguan pencernaan, nafsu makan menurun dan

rematik

Lengkuas (Alpinia galanga) Anti jamur, anti bakteri, menghangatkan, membersihkan darah, menambah nafsu makan, mempermudah pengeluaran angin dari dalam tubuh, mengencerkan dahak.

Kunyit (Curcuma domestica) Diabetes mellitus, tifus, usus buntu, disentri,

keputihan, haid tidak lancar, amandel

Pemakaian obat tradisional tidak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan seperti pada obat modern. Hal ini dikarenakan didalam tanaman/

bahan alam masih terdapat senyawa kimia pendukung lainnya yang akan memberikan efek sinergisitas terhadap senyawa-senyawa lain dalam suatu bahan, dibandingkan dengan obat modern yang hanya mengandung komponen

tunggal. Didalam satu tanaman, masing-masing bagian seperti akar, daun,

batang, buah, bunga dan biji mengandung senyawa kimia/metabolit sekunder dengan struktur senyawa yang sedikit berbeda. Metabolit sekunder di dalam

tanaman berperan sebagai zat berkhasiat dan berkorelasi positif dengan jenis tanaman, umur panen, agronomis/lingkungan tumbuh seperti ketinggian, jenis

III. KANDUNGAN KIMIA

Tanaman obat mengandung berbagai jenis senyawa kimia yang bisa berfungsi

untuk mengobati berbagai macam penyakit dan juga berbagai macam jenis

enzim. Enzim-enzim tertentu yang terdapat dalam tanaman harus di non

aktifkan, bila masih bekerja maka senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman akan berubah menjadi senyawa lain yang tidak mempunyai efek terapi. Didalam

simplisia terdapat kandungan senyawa kimia, baik yang memiliki efek terapi

yaitu senyawa aktif maupun yang tidak mempunyai efek terapi yaitu zat ballast seperti karbohidrat, lemak, protein, khlorofil, resin dan tannin. Walaupun tidak

memiliki efek terapi, akan tetapi zat ballast memiliki pengaruh yang cukup besar

pada ekstraksi kandungan zat aktif.

Senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman obat dapat berfungsi untuk mengubah detak jantung, tekanan darah, kadar kolesterol dan kadar glukosa. Dengan demikian, orang yang memiliki problem jantung, tekanan darah

tinggi, atau kelainan gula darah seperti diabetes mellitus harus waspada bila

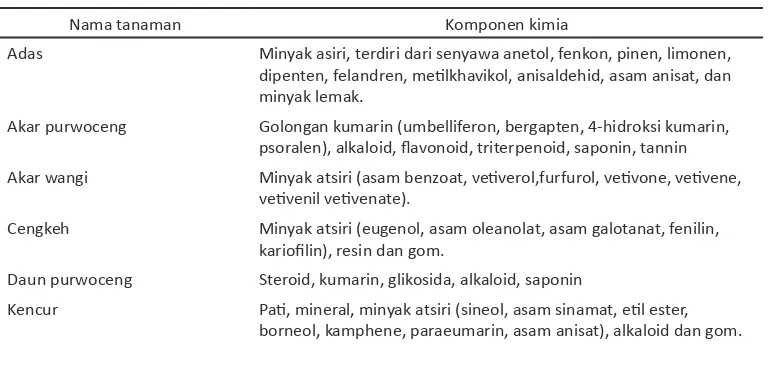

mengkonsumsi obat tradisional. Untuk itu, sangat di perlukan sekali menguji efek farmakologi dari senyawa kimia yang terdapat dalam masing-masing tanaman, sehingga semakin terungkap adanya kemungkinan efek kombinasi kandungan senyawa kimia dalam tanaman tersebut. Beberapa tanaman obat dengan kandungan komponen kimianya tertera dalam Tabel 4.

Tabel 4. Komponen kimia beberapa tanaman obat

Nama tanaman Komponen kimia

Adas Minyak asiri, terdiri dari senyawa anetol, fenkon, pinen, limonen,

dipenten, felandren, metilkhavikol, anisaldehid, asam anisat, dan

minyak lemak.

Akar purwoceng Golongan kumarin (umbelliferon, bergapten, 4-hidroksi kumarin,

psoralen), alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, tannin

Akar wangi Minyak atsiri (asam benzoat, vetiverol,furfurol, vetivone, vetivene,

vetivenil vetivenate).

Cengkeh Minyak atsiri (eugenol, asam oleanolat, asam galotanat, fenilin,

kariofilin), resin dan gom.

Daun purwoceng Steroid, kumarin, glikosida, alkaloid, saponin

Ki urat Plantagin, aukubin, asam ursolik, -sitosterol, n-hentriakontan, dan

plantaglusida (metil D-galakturonat, D-galaktosa, L-arabinosa dan

L-rhammosa), tanin, kalium

Kemukus Minyak atsiri, asam kubebat, damar, kubebin, piperin dan minyak lemak

Kunyit Kurkuminoid (desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin), minyak asiri (keton seskuiterpen, turmeron, zingiberen, felandren,

sabinen, borneol), pati

Lengkuas Minyak atsiri (galangol, galangin, alpinen kamfer, metil sinamat), ACA.

Meniran Filantin, zat penyamak, mineral, resin

Pasak bumi Fenol, tanin, polisakarida, glokoprotein, dan mukopolisakarida Pegagan Asiatikosida, thankuniside, isothankuniside, madecassoside,

brahmosida, brahminosida, asam brahmat, asam madasiatikat,

meso-inositol, centellosa, karotenoids, dan garam-garam mineral vellarine, zat samak.

IV. PASCAPANEN

Pascapanen merupakan salah satu tahapan pengolahan dari bahan-bahan yang telah dipanen, dan harus dilakukan secara baik dan benar, karena akan

berpengaruh terhadap kuantitas, kualitas dan zat berkhasiat yang terkandung

didalamnya. Tahap-tahap pengolahan yang dilakukan, tergantung pada jenis

bahan yang akan diolah, seperti akar, daun, bunga, biji, buah, rimpang dan kulit kayu. Secara umum, tahap pengolahan meliputi sortasi basah, pencucian,

pengecilan ukuran, pengeringan, sortasi kering, pengemasan dan penyimpanan.

Masalah pascapanen tanaman obat tidak terlepas dari masa sebelum panen

khususnya beberapa saat sebelum panen, hal ini akan sangat menentukan kualitas akhir dari simplisia. Untuk mendapatkan simplisia dengan kualitas

yang tinggi, diperlukan suatu tindakan pengamanan dimulai dari pra panen,

pada saat panen dan pascapanen. Selain itu, pengolahan bertujuan juga untuk

menjaga tingkat kebersihan bahan baku dalam upaya memperoleh simplisia

yang berkualitas serta menjaga agar proses produksi selanjutnya tetap terjaga stabilitas dan homogenitas komposisinya.

Kerusakan hasil tanaman obat sesungguhnya telah dimulai sejak masa sebelum

panen dilakukan, yaitu ketika tanaman masih berada dilapang. Beberapa serangga (ngengat dan kumbang) dan jasad renik seperti Aspergillus sp, Fusarium sp dan golongan khamir yang mencemari pada waktu dilapang, masih dapat berkembang biak selama masa penyimpanan atau setelah proses pengolahan. Pengendalian cemaran sejak dilapang sampai penyimpanan untuk pengolahan lebih lanjut perlu dilakukan dalam upaya untuk menekan kehilangan hasil. Demikian juga dengan sanitasi, wadah yang digunakan untuk menyimpan hasil panen merupakan sarana keberhasilan pada saat pra panen.

Kandungan zat berkhasiat dari suatu tanaman sangat erat kaitannya dengan

tingkat kematangan pada waktu tanaman tersebut dipanen, karena akan

sangat menentukan mutu akhir dari produk yang diperoleh. Keragaman derajat kematangan bukan saja mempengaruhi mutu tetapi membawa konsekuensi juga terhadap biaya dan tenaga pada waktu proses pembersihan dan sortasi serta dapat menurunkan rendemen yang diperoleh. Sebagai contoh, tanaman lada

proses pematangan buah yang tidak serentak pula, sehingga masa panen yang

berlangsung membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk tanaman yang mengandung minyak atsiri sebaiknya dipanen pada waktu pagi hari atau sore hari untuk menghindari penguapan minyak atsirinya bila dipanen pada tengah hari disaat matahari sedang panas.

Faktor paling kritis yang sangat menentukan dalam pengolahan pascapanen

tanaman obat adalah proses pengeringan. Cara-cara pengeringan harus disesuaikan dengan jenis bahan tanaman, misalnya daun, bunga, kulit, rimpang, akar dan buah. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap warna dan aroma dari produk akhir yang dihasilkan. Tingkat keragaman, kadar kotoran dan kadar air

yang tinggi dari produk akan memberikan kecenderungan yang buruk terhadap kualitas dan kuantitas karena akan terjadi kerusakan fisik, mekanis, fisiologis

dan mikrobiologis yang semakin besar. Teknik pengeringan yang tepat untuk

tanaman yang mengandung senyawa volatil perlu mendapatkan perhatian.

Untuk memperoleh keseragaman bahan baku simplisia atau untuk

mempertahankan keasliannya, maka setiap bahan yang akan diproses harus dipisahkan dari bahan asing lainnya, seperti akar-akar yang menempel. Untuk

memisahkan tanah dan pasir yang melekat dilakukan dengan proses pencucian. Pada saat proses pencucian sebaiknya menggunakan air yang bersih dan bertekanan supaya memudahkan penghilangan kotoran yang melekat. Demikian pula untuk bahan-bahan yang secara visual terlihat sangat mirip, tetapi berbeda khasiatnya perlu dipisahkan dari bahan aslinya. Keadaan ini biasanya terjadi pada hasil panen dari tumbuhan liar dan bukan hasil pertanaman secara budidaya. Hingga saat ini, untuk beberapa tanaman obat tertentu masih dipanen secara

liar dari hutan. Banyak tanaman yang mempunyai kemiripan sehingga bila tidak

mengenal secara baik akan terjadi kesalahan dalam pemanenan, akibatnya akan mempengaruhi khasiat dari tanaman tersebut.

Pengeringan merupakan salah satu upaya untuk menurunkan kadar air bahan

sampai ketingkat yang diinginkan. Pemakaian alat pengering mekanik dapat dikatakan lebih efisien bila mampu mengeringkan bahan sampai pada tingkat kekeringan yang aman tanpa mengalami perubahan fisik, kimia, biokimia, efisien

Gambar 2. Penjemuran dengan alas lamporan (a), tikar (b)

a b

terjadi kontaminasi dari lingkungan, seperti debu, insekta, kotoran burung dan

rodensia. Untuk itu, diperlukan tempat penjemuran yang cukup luas karena bila

tidak luas, kadang-kadang bisa terjadi proses fermentasi bila tidak diperlakukan secara benar, susut pengeringan lebih besar, suhu tidak dapat dikontrol. Dari segi

ekonomis, matahari akan lebih menguntungkan karena tanpa menggunakan bahan bakar atau tambahan energi, tapi dari segi kualitas kadang-kadang akan

memberikan produk yang kurang baik. Selain itu, pengeringan matahari tidak dapat diterapkan disemua daerah karena kondisi cuaca yang tidak sama. Untuk

proses pengeringan dengan matahari, bahan-bahan yang akan dikeringkan

bisa ditebar ditanah dengan terlebih dahulu dialasi tikar, kain atau diatas baki

besar dari aluminium, lamporan, dapat juga menggunakan bahan bambu/kayu yang dibuat berlubang-lubang (Gambar 2). Lamanya pengeringan tergantung dari jenis bahan yang dikeringkan. Biasanya pengeringan dengan cara ini memerlukan waktu sekitar 1-2 minggu.

Bahan tanaman yang dapat dikeringkan dengan cara ini adalah bahan yang berasal dari akar, kulit dan biji-bijian. Dengan keadaan terbuka, seringkali menyebabkan bahan mengalami pencemaran dan bila terjadi perubahan cuaca

secara tiba-tiba akan memberikan masalah. Pengeringan dengan menggunakan

alat pengeringan mekanikakan lebih menguntungkan karena suhu dapat diatur sesuai dengan jenis bahan yang akan dikeringkan. Keuntungan alat ini adalah

tidak perlu diangkat atau dirubah bila cuaca secara tiba-tiba berubah, serta pencemaran akibat debu sangat sedikit bahkan kemungkinan tidak ada. Selain

itu, bila menggunakan alat pengering mekanik, produk yang dihasilkan akan lebih baik dari segi penampilan dan kandungan zat berkhasiat, karena suhunya

a b

Gambar 3. Beberapa tipe alat pengering, tipe rak(a) pengering mekanik tipe berputar (b)

IV.I PASCA PANEN TANAMAN OBAT DARI DAUN

Tanaman obat yang berasal dari daun (Gambar 4) bisa digunakan langsung dalam keadaan segar atau yang telah dikeringkan. Bila akan digunakan secara segar, harus melalui proses pencucian terlebih dahulu baru diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan. Pemanenan daun dilakukan pada saat fotosintesis berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Sebagai contoh daun sambiloto, pemanenan

dilakukan ketika tanaman sudah berbunga hampir 50 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga bahan aktif yang terdapat dalam daun (andrografolid,

neo andrografolid dan mencapai maksimum dibandingkan ditangkai pada saat sebelum berbunga. Daun yang dipanen muda biasanya dikeringkan secara

perlahan mengingat kandungan airnya cukup tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi enzimatis masih dapat berlangsung dengan cepat. Selain itu,

jaringan yang dimiliki oleh daun muda masih sangat lunak sehingga daun sangat mudah hancur atau rusak. Sementara daun-daun yang dipanen pada umur tua diberi perlakuan khusus berupa proses pelayuan yang dilanjutkan dengan proses pengeringan secara perlahan agar diperoleh warna yang menarik.

Untuk proses pengeringan, dalam kapasitas besar, daun langsung dikeringkan tanpa melalui proses pencucian. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas simplisia yang dihasilkan. Proses pengeringan daun, bila dikeringkan dimatahari

Gambar 4. Beberapa tanaman obat yang berasal dari daun Daun jambu biji Daun kumis kucing Daun tapak dara

Daun katuk Daun binahong Daun sirih

Daun sambiloto Daun dewa Daun keji beling

Daun saga Daun tempuyung Daun sembung

Daun sirih Daun meniran

melebihi 40°C, karena pada suhu tersebut senyawa khlorofilnya tidak akan

rusak. Setelah dihasilkan simplisia kering, bahan bisa diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan kedalam menjadi bentuk serbuk, ekstrak dan produk obat lainnya. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari daun terlihat pada Gambar 5.

Setelah panen, sebaiknya daun dilayukan terlebih dahulu meskipun beberapa

senyawa volatil akan menguap. Biasanya proses pelayuan membutuhkan waktu

antara 24-72 jam. Setelah bahan kering, bahan dijaga agar tetap kering dan

dingin untuk mencegah terjadinya proses fermentasi atau timbulnya jamur. Pengeringan daun harus tidak merubah warna, aroma tanaman aslinya, zat

berkhasiat dan senyawa kimianya. Daun sambiloto, kumis kucing, tempuyung

mengandung senyawa flavanoid, sehingga pada waktu pengeringan perlu

diperlakukan secara hati-hati karena senyawa tersebut mudah mengalami kerusakan bila proses pengolahan tidak benar. Telah diketahui bahwa daun

mudah mengalami kerusakan selama pengolahan, bila penanganannya salah, akan terjadi perubahan warna atau tercemar mikroba. Secara visual, daun yang

telah dikeringkan menggunakan matahari ataupun alat pengering tidak berbeda

warnanya, akan tetapi setelah digiling menjadi serbuk akan terlihat bahwa pengeringan secara oven akan menghasilkan warna yang lebih baik, yaitu hijau sedangkan dengan matahari akan berwarna kecoklatan. Hal ini disebabkan

suhu penjemuran matahari berfluktuasi dengan kisaran 25-50oC, sehingga

penguapan air tidak merata, hal ini menyebabkan bahan menjadi kering tidak

merata dan sempurna. Untuk oven, suhu yang konstan dan stabil menyebabkan penguapan air juga konstan. Kisaran suhu untuk mengeringkan daun-daun adalah 20oC-40oC. Bila pengeringan dilakukan di tempat teduh, keuntungannya

dapat melindungi aroma, warna asli bahan, dan senyawa kimia di dalamnya.

Suatu penelitian terhadap daun jambu biji yang dikeringkan ditempat teduh

dan langsung dengan sinar matahari menunjukkan perbedaan terhadap kadar

tanninnya. Untuk pengeringan ditempat teduh kadar tanninnya lebih tinggi,

yaitu 13,72% dibandingkan dikeringkan dibawah sinar matahari langsung hanya 11,56%.

IV. 2 PASCA PANEN TANAMAN OBAT BERASAL DARI AKAR

Tanaman obat yang berasal dari akar dapat digunakan sebagai obat baik dalam bentuk segar, simplisia, serbuk dan ekstrak. Panen akar dilakukan pada saat

proses pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umur, karena panen akan mematikan tanaman yang bersangkutan. Beberapa contoh tanaman yang

berasal dari akar tersaji pada Gambar 6.

Akar sebagai produk tanaman obat dapat dibedakan dalam dua golongan menurut asal dan jenis tanamannya, yaitu akar lunak dan akar keras. Akar lunak biasanya banyak mengandung air, lebih dari 60%, misalnya akar kolesom (T. paniculatum), akar purwoceng (P.alpina). Sementara akar yang bersifat keras

biasanya memiliki kandungan serat yang tinggi, misalnya akar pasak bumi

Akar purwoceng

Tanaman purwoceng

Akar som jawa Tanaman som jawa

Akar alang-alang Tanaman alang-alang

Akar wangi Tanaman akar wangi

Akar pasak bumi Tanaman pasak bumi

Akar pule pandak Tanaman pule pandak

untuk menghindari proses pembusukan dan fermentasi. Untuk akar-akar keras pengolahannya hampir sama dengan pengolahan simplisia batang dan kulit batang. Secara umum, diagram alir pengolahan tanaman obat yang berasal dari akar sesuai dengan Gambar 7.

Tahapan proses pengolahan tanaman yang berasal dari akar adalah pencucian secara baik dan benar, karena banyak tanah yang melekat disela-sela akar

tersebut. Bentuk akar yang tidak beraturan kadang-kadang sedikit menyulitkan dalam proses pencucian. Akar tanaman harus dibersihkan secara hati-hati,

karena merupakan bagian yang langsung bersinggungan dengan tanah. Selain itu, kemungkinan adanya bakteri yang akan terikut karena sulit dibersihkan.

Bahan-bahan seperti akar wangi, akar purwoceng, akar kolesom sebaiknya

menggunakan air yang bertekanan atau dilakukan perendaman terlebih dahulu

untuk beberapa saat agar pencucian akan menjadi lebih mudah. Untuk lebih bersih bisa menggunakan sikat halus dan menyikatnya secara perlahan agar

kulitnya tidak terkelupas.

Setelah ditiriskan dan air mengering, bahan bisa dikecilkan ukurannya dengan

cara dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan pisau stainless steel. Untuk akar purwoceng dan som jawa, pengirisan dapat dilakukan secara memanjang atau melintang dengan ketebalan sekitar 4-5 mm. Dalam proses pengeringan, sebaiknya bahan dihamparkan pada wadah atau alas

penjemur dan ditebarkan tidak terlalu tebal. Hal ini untuk mencegah kerusakan

pada bahan serta memudahkan panas cepat menyerap kedalam bahan yang akan dikeringkan. Pengeringan langsung dengan sinar matahari, membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan bila menggunakan alat pengering

mekanik. Bila cuaca tidak memungkinkan, biasanya bahan akan mudah sekali

rusak karena berjamur. Untuk itu, akan lebih baik bila bahan dikeringkan dengan

menggunakan alat pengering mekanik. Akar pasak bumi, setelah ditiriskan lalu di

keringkan dengan ukuran tertentu kemudian baru dikecilkan kembali ukurannya atau bisa menggunakan alat penyerut. Lamanya pengeringan tergantung dari ketebalan bahan yang dikeringkan.

Tanaman obat yang berasal dari akar yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah pasak bumi dan purwoceng, karena kedua tanaman tersebut berkhasiat sebagai afrosidiak atau meningkatkan vitalitas bagi kaum laki-laki. Di Indonesia pasak bumi banyak tumbuh di pulau Kalimantan, sehingga pasak bumi menjadi salah satu tanaman obat yang sangat terkenal sejak dahulu dan telah digunakan

oleh masyarakat suku asli di Kalimantan seperti suku Banjar dan Dayak. Di

Kalimantan akan sangat mudah dijumpai pasak bumi yang dijual hampir disemua toko barang-barang kerajinan. Kini pasak bumi menjadi tanaman obat

yang mulai dikenal di dunia, banyak penelitian baik di dalam dan luar negeri

IV. 3 PASCA PANEN TANAMAN OBAT BERASAL DARI BUNGA

Tanaman oobat yang berasal dari bunga dapat digunakan sebagai obat baik dalam bentuk segar, simplisia, ekstrak dan minyak atsiri. Bunga memiliki kandungan

air lebih dari 70 %, bersifat lunak, dan mudah rusak. Setelah melewati proses

pengeringan atau didiamkan agak lama maka zat warna bunga akan mengalami perubahan karena adanya reaksi oksidasi dan fermentasi. Dengan demikian, bunga-bunga yang memiliki aroma atau mengandung minyak asiri perlu segera ditangani sehingga diperoleh kestabilan aroma dan minyaknya. Selain itu, bunga sangat mudah sekali mengalami pencoklatan akibat terjadinya proses

enzimatik. Untuk itu, pengeringan bunga sebaiknya dengan pelayuan dan tidak

langsung terkena sinar matahari sangat dianjurkan agar didapatkan bunga yang kering sempurna. Bahan yang berasal dari bunga bisa langsung dilayukan ataupun dikeringkan tanpa melalui proses pencucian dan pengecilan ukuran.

Bunga yang akan dimanfaatkan sebagai bahan obat, sebaiknya di petik sebelum

bunga tersebut mekar atau setelah mekar secara sempurna.

Bunga cengkeh harus sesegera mungkin dikeringkan setelah dipetik dan

dipisahkan dari tangkainya. Hal ini untuk menghindari warna yang dihasilkan

yang kurang baik. Bila perontokan tangkai tidak dilakukan secara sempurna

maka akan membutuhkan proses lanjut untuk memisahkan tangkai tersebut, sehingga membutuhkan biaya tambahan. Beberapa tanaman obat yang berasal dari bunga dapat dilihat pada Gambar 8.

Pada umumnya, cara pengeringan terhadap bunga hampir sama dengan

pengeringan terhadap daun, yaitu dilakukan secara hati-hati karena sifat dan

keadaan bunga mempunyai bagian-bagian yang rapuh serta mudah sekali rontok. Diagram alir pengolahan tanaman obat yang berasal dari bunga sesuai diagram alir Gambar 9.

IV. 4 PASCAPANEN TANAMAN OBAT BERASAL DARI BUAH

Tanaman obat dari buah seperti mahkota dewa (Paleria macrocarpa Boerl) (Gambar 10), cabe jawa (Piper retrofractum L.) (Gambar 11), kemukus (Piper

cubeba) (Gambar 12), mengkudu (Moringa citrifolia) (Gambar 13), dan

beberapa tanaman obat dari buah (Gambar 14) masing-masing memerlukan

Gambar 8. Beberapa tanaman obat dari bunga

Bunga cengkeh Tanaman cengkeh

Bunga kecombrang Tanaman kecombrang

Bunga kenanga Tanaman kenanga

Tanaman melati Bunga melati

Tanaman rosela Bunga rosela

Bunga turi Tanaman turi

Bunga pagoda Tanaman pagoda

(Clerodendrum javonicum)

Bunga kembang merak Tanaman kembang merak

(Caesalpinia pulcherrima (L))

Gambar 9. Diagram alir penanganan pasca panen tanaman obat dari bunga

cukup tinggi, yaitu antara 70%-80%. Namun, ada beberapa jenis buah yang

memiliki kandungan air kurang dari 70%. Selain mengandung air, buah-buah yang lunak juga mengandung lemak, protein, atau zat-zat lain sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam proses pengeringan agar kandungan

zat yang dimiliki tidak hilang. Untuk buah mahkota dewa perlakuan pascapanen meliputi: penyortiran, pencucian, pengirisan, pengeringan. Bila diinginkan

membuat serbuk maka setelah proses pengeringan dilakukan penyangraian terlebih dahulu baru digiling halus menjadi serbuk. Pada waktu pembelahan buah, biji dan cangkang yang terdapat didalamnya harus dibuang karena agak beracun.

Proses pengolahan buah harus dilakukan sesegera mungkin, karena bila ditunda akan menurunkan kualitasnya terutama kandungan zat berkhasiatnya.

Penyortiran dilakukan terhadap keadaan bahan, buah dipilih yang baik dan tidak dalam keadaan rusak akibat adanya serangan hama. Setelah dilakukan pencucian, buah ditiriskan dan diangin-anginkan sampai air yang menempel

atau langsung bisa dikeringkan dengan penjemuran menggunakan alas tikar dengan ketebalan yang merata dan tidak terlalu tebal atau menggunakan alat

pengering mekanik atau oven dengan suhu sekitar 40-50oC. Selama proses

penjemuran sebaiknya selalu dilakukan pembalikan untuk mendapatkan hasil pengeringan yang merata.

Untuk cabe jawa, pemetikan dilakukan bila buah sudah berwarna kemerahan

sampai merah, kemudian buah ditebarkan diwadah pengeringan. Buah cabe jawa ini bisa dikeringkan menggunakan matahari atau menggunakan alat pengering mekanik dengan suhu berkisar 40ºC. Untuk mendapatkan kadar air yang cukup rendah bisa digunakan alat pengering beku, tapi biasanya bahan harus dihancurkan terlebih dahulu dan produk yang dihasilkan dalam bentuk serbuk. Rasa pedas pada cabe jawa disebabkan oleh senyawa turunan alkaloid, yaitu piperin dan piperidin. Tanaman dan buah cabe jawa disajikan pada Gambar 11.

Dalam pengolahan cabe jawa terutama dalam proses pengeringan, bahan

jangan di tumpuk terlalu tinggi atau ketinggian tidak melebihi 5 cm, dan harus

selalu dibolak balik untuk menghindari fermentasi yang akan menyebabkan

bahan menjadi busuk. Selanjutnya, suhu pengeringan perlu diperhatikan agar simplisia yang di hasilkan tidak mudah mengalami kerusakan dalam

Tanaman mahkota dewa Buah mahkota dewa

Gambar 10 . Tanaman mahkota dewa dan buah mahkota dewa

Gambar 11. Tanaman cabe jawa dan buah cabe jawa

penyimpanan. Sebelum pengeringan, sebaiknya buah cabe jawa dicuci terlebih dahulu, kemudian di masukkan dalam air panas selama beberapa menit, baru

di tiriskan dan di keringkan.

Untuk buah kemukus, buah yang di panen harus buah yang sudah tua dan

berwarna hijau tua sampai kuning kemerahan. Akibat tidak adanya keseragaman

warna buah, maka sebelum dijemur atau dikeringkan, buah sebaiknya diperam terlebih dahulu dalam ruang tertutup selama 1-3 hari agar buah menjadi masak secara keseluruhan dan warnanya merata. Buah harus langsung dikeringkan

agar tidak terjadi proses fermentasi atau berjamur yang akan menurunkan

kualitasnya. Untuk melepaskan buah dari tangkainya, bisa dilakukan dengan memasukkan buah kedalam air panas selama beberapa menit, sehingga buah dapat dengan mudah terlepas dari tangkainya. Kemudian buah dipisahkan dari

tangkainya, dan ditiriskan baru dikeringkan. Bila pengeringan menggunakan

matahari langsung sangat tergantung pada cuaca. Pada saat cuaca cukup baik, maka penjemuran bisa berlangsung sekitar 4-7 hari. Selama proses penjemuran

buah harus dibolak-balik agar tidak terjadi fermentasi yang akan menurunkan

kualitas buah. Bila buah di keringkan langsung dengan tangkai, maka akan

memakan waktu yang cukup lama dan proses pengeringan juga tidak merata. Tanaman Kemukus Buah kemukus

Gambar 12. Tanaman kemukus dan buah kemukus

Gambar 13. Tanaman mengkudu dan buah mengkudu

Tanaman delima Buah delima Tanaman asam Buah asam

Tanaman jamblang Buah jamblang Tanaman buah makasar Buah makasar

Gambar 14. Tanaman obat berasal dari buah

Buah mengkudu, bila ingin di keringkan, pemanenan dilakukan sebelum buah

matang sempurna yang berwarna kuning keputihan. Kemudian di iris dengan

ketebalan 6-7 mm, baru di keringkan. Bila untuk pengolahan segar, maka buah di panen saat buah betul-betul matang, yaitu tepat sebelum buah jatuh secara alami dari pohon.

IV. 5 PASCAPANEN TANAMAN OBAT DARI BIJI

Tanaman obat yang berasal dari biji sangat bervariasi, ada biji yang sangat keras dan ada yang lunak. Selain itu, biji-bijian memiliki kadar air yang cukup bervariasi

juga, dari yang rendah sampai tinggi, tergantung dari umur biji saat di panen.

Semakin tua umur biji yang dipanen, maka kadar airnya akan semakin rendah.

Untuk itu, penanganannya harus memperhatikan karakteristik dari biji, agar biji tidak mudah hancur, pecah, dan rusak. Demikian juga dengan penyimpanan,

sedapat mungkin dihindari tempat yang lembab, karena bila dibiarkan berlanjut akan merangsang perkecambahan. Biji banyak mengandung zat tepung, protein,

dan minyak atsiri atau minyak lemak. Bahan-bahan yang berasal dari biji seperti

adas (Foeniculum vulgare), ketumbar (Coriander sativum), selasih (Ocimum basilicum), kedawung (Parkia roxburgii G.don) (Gambar 16) dapat dikeringkan dengan penjemuran langsung atau menggunakan alat pengering mekanik tanpa melalui tahap pencucian.

Pengolahan buah kapolaga (Gambar 17) bisa langsung dikeringkan/langsung dijemur atau menggunakan alat pengering mekanik. Dari berbagai cara pengeringan, yaitu langsung dengan matahari, direndam terlebih dahulu dengan air panas selama 5-10 menit baru dijemur, direndam dengan alkohol panas 5-10 menit kemudian dijemur menghasilkan lama pengeringan yang berbeda. Lama pengeringan setelah direndam alkohol adalah paling pendek,

yaitu 6 hari, diikuti perendaman dalam air panas (7 hari) dan paling lama dengan

penjemuran langsung. Rata-rata rendemen yang dihasilkan adalah 25 %. Dalam pengeringan buah dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup dengan kain hitam sehingga penyerapan panas cukup baik.

Gambar 16. Tanaman obat yang berasal dari biji

Tanaman adas Biji adas

Tanaman ketumbar Biji ketumbar

Tanaman selasih Biji selasih

Tanaman kedawung Biji kedawung

Tanaman jintan hitam Biji jintan hitam

Pacar cina Biji pacar cina

Kapolaga lokal Buah kapol

Tanaman Kapolaga sabrang Buah kapolaga sabrang

IV. 6 PASCAPANEN TANAMAN OBAT DARI HERBA

Herba secara umum adalah bila menggunakan seluruh bagian tanaman untuk pengobatan, karena akan lebih berkhasiat dibandingkan bila hanya menggunakan daunnya saja. Tanaman yang banyak dikenal sebagai herba antara lain, meniran (Phyllanthus niruri), pegagan (Centella asiatica), kiurat (Plantago major), babadotan (Ageratum conizoides), ceplukan (Physalis minima L.). Setelah panen, herba sebaiknya dicuci bersih, terutama pada bagian akar tanaman, karena cukup banyak tanah yang melekat (Gambar 19). Akar dari herba sebaiknya direndam terlebih dahulu agar tanah yang melekat bisa terlepas secara sempurna, baru dilakukan pencucian secara menyeluruh.

Kemudian tanaman ditiriskan agar airnya terbuang sebelum dilakukan proses

IV. 7 PASCAPANEN TANAMAN OBAT DARI KULIT BATANG

Simplisia yang berasal dari batang tanaman biasanya merupakan hasil panen

dari kulit batang seperti kayumanis (Gambar 21), kina (Gambar 22), secang dan

beberapa tanaman (Gambar 23), sedangkan brotowali dipanen keseluruhan batangnya. Pemanenan pada kulit batang hanya dilakukan pada tanaman yang sudah cukup umur. Saat panen yang paling baik adalah pada awal musim kemarau. Cara panen kulit batang, biasanya dengan membersihkan kulit batang

terlebih dahulu dari kotoran yang tidak diinginkan, baru dipanen. Contohnya

pada kulit kayumanis, pertama-tama kulit kayu dikerik dari kulit terluarnya, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran, biasanya sesuai dengan ketebalan kulit yang ada, ukuran panjang 25-28 cm dan lebar antara 3-7 cm. Pemanenan kulit kayumanis sebaiknya dilakukan saat musim penghujan, karena dapat

Gambar 19. Tanaman obat yang berasal dari daun

Baru cina

Ceplukan Babadotan Kiurat

Pegagan Meniran Rumput mutiara

memudahkan dalam pengelupasan kulit dari batang ketika di panen. Dalam

proses pengolahan lanjut setelah panen, biasanya kulit kayumanis secara

otomatis akan menggulung. Untuk membersihkannya, kulit harus direndam

dan di cuci dari kotoran yang melekat dalam gulungan kulit dalamnya. Lama perendaman dalam air akan mempengaruhi kadar minyak atsiri kulit, karena minyak atsiri kayumanis sangat mudah larut dalam air, maka sebaiknya

perendaman dilakukan tidak terlalu lama.

Untuk kulit kayu kina yang diperdagangkan dalam bentuk gulungan-gulungan dengan diameter 20-40 mm dan dengan tebal kulit 2-6 mm. Dalam kulit batang terdapat alkaloid 9-10% terdiri dari kinina dan kinidina.

Batang dan kulit batang memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu kaku,

keras, dan liat. Hal ini karena keduanya memiliki kandungan serat selulosa,

hemiselulosa, serta lignin yang tinggi. Penanganan dan pengolahan terhadap produk tersebut harus sesuai anjuran dengan memperhatikan sifat yang dimiliki

Gambar 21. Tanaman dan kulit kayumanis

Tanaman kayumanis Kulit kayumanis

Gambar 22. Tanaman dan kulit kina

Tanaman kina Kulit kayu kina

Tanaman secang Kulit kayu secang

Tanjung Turi merah Kelor

Gambar 23. Beberapa tanaman yang berasal dari kulit batang

oleh masing-masing tanaman. Diagram alir pengolahan simplisia yang berasal dari kulit batang tersaji pada Gambar 24.

untuk memudahkan dalam proses pengeringan. Senyawa yang memberikan

rasa pahit dalam batang brotowali adalah tinokrisposid yang di bangun oleh

molekul glukosa dan satu molekul furano diterpen sebagai aglikon. Senyawa ini

di perkirakan mempunyai efek farmakologis sebagai analgetik, anti piretik dan anti malaria.

Gambar 24. Diagram alir penanganan pascapanen tanaman dari kulit batang

Gambar 25. Tanaman brotowali dan batangnya

IV. 8 PASCAPANEN TANAMAN OBAT DARI RIMPANG

Rimpang adalah umbi batang yang berada dalam tanah dari tanaman empon-empon (temu-temuan) yang berasal dari famili Zingiberaceae. Rimpang yang cukup dikenal, antara lain jahe (Zingiber officinale), kencur (Kaempferia galanga), lengkuas (Alpinia galanga), temu lawak (Curcuma xanthorrhiza), kunyit (C. domestica), temugiring (C. heyneana), temu hitam (C. aeruginosa), temu kunci (Boesenbergia pandurata), temu mangga (C. mangga), temu putih (C.zedaria), temu putri (C. kaempferia), bangle (Zingiber cassumunar), kunci pepet (K. angustifolia), lempuyang gajah (Z. zerumbet), lempuyang pahit (Z. littorale) dan lempuyang wangi (Z. aromaticum). Khasiat dari rimpang juga

sangat bervariasi, antara lain untuk mengobati penyakit liver, masuk angin,

mag, penyakit perut, asma, batuk, gatal-gatal dan bengkak. Kandungan utama

dari rimpang adalah pati (paling dominan), pigmen, resin, gula, lemak, mineral dan senyawa metabolit sekunder termasuk di dalamnya minyak atsiri, flavonoid,

saponin, alkaloid, steroid dan terpenoid. Pemanfaatan utamanya adalah sebagai bahan baku jamu gendong, bumbu masakan, obat tradisional atau bahkan bisa digunakan dan dikembangkan sebagai makanan atau minuman fungsional,

rempah, aromaterafi (minyak atsiri), aroma, pewangi dan obat modern (bahan aktif senyawa kimia). Beberapa jenis rimpang disajikan pada Gambar 26.

Rimpang, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar umumnya memiliki sifat yang sangat mirip, yakni keras dan agak rapuh. Hal ini dikarenakan adanya

kandungan zat pati, protein dan kandungan air yang cukup tinggi. Penanganan

dan pengolahan untuk tanaman obat dari rimpang harus sesuai dengan

karakteristik dari masing-masing tanaman. Panen rimpang sebaiknya dilakukan

pada saat awal musim kemarau. Diagram alir pengolahan rimpang tersaji pada Gambar 27.

Bentuk dari rimpang umumnya tidak beraturan, sehingga agak sedikit

menyulitkan dalam proses pengolahan pascapanen, terutama pencucian. Pada tahap awal, rimpang dicuci setelah panen (kadar air diperkirakan sekitar 85-90%), diiris-iris dengan ketebalan 7-8 mm. Setelah dijemur atau kering (kadar air sekitar 7-12%), ketebalan bahan menjadi 5-6 mm dengan kehilangan berat sekitar 60 – 70%. Pada waktu penjemuran dengan matahari, bahan dijaga agar

Gambar 26. Beberapa jenis tanaman yang berasal dari rimpang

Jahe gajah Jahe merah Jahe emprit

Lengkuas Kunyit Temulawak

Kencur Lempuyang wangi Lempuyang emprit

Temu putih Temu hitam Temu kunci

matahari, sebagai alas penjemuran sebaiknya menggunakan anyaman dari

bambu, lamporan, lantai penjemur atau tikar. Bila pengeringan menggunakan pemanas mekanik seperti oven, agar diperhatikan suhu oven dijaga tidak melebihi 50°C, supaya minyak atsiri yang terkandung di dalamnya tidak banyak

yang menguap. Setelah pengeringan, simplisia bisa dikemas menggunakan

karung plastik atau wadah yang kedap udara untuk menjaga kestabilan kadar

airnya.

Bila cara pengeringan di lakukan tidak benar, akan mengakibatkan terjadinya

face hardening pada simplisia yang dihasilkan, yaitu bagian luar dari bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah. Hal ini disebabkan

oleh irisan rimpang yang terlalu tebal dan suhu pengeringan yang terlalu tinggi

menyebabkan penguapan air di permukaan bahan lebih cepat dibandingkan

difusi air dari dalam bahan ke permukaan, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan dapat menghambat pengeringan. Untuk rimpang yang mengandung

senyawa kurkuminoid, seperti temulawak dan kunyit sangat peka terhadap

sinar ultra violet, sehingga bila di keringkan dengan sinar matahari sebaiknya di tutup dengan kain hitam atau menggunakan alat pengering yang menggunakan

penutup plastik/kaca berwarna hitam. Dari beberapa hasil penelitian

menyebutkan bahwa pengeringan oven menghasilkan simplisia berwarna lebih cerah dan permukaannya berwarna jingga kekuningan, sedangkan simplisia

hasil pengeringan sinar matahari berwarna gelap dan terinfeksi jamur putih.

Dalam upaya memberikan penampakan yang menarik pada rimpang, dalam proses pengolahan bisa dilakukan blansing ataupun bleaching. Blansing di

lakukan menggunakan air panas tujuannya untuk mematikan enzim-enzim yang aktif sehingga tidak terjadi pencoklatan pada irisan rimpang.

Pertama-tama disiapkan air yang telah di panaskan pada suhu 90-95ºC. Ke dalam air panas tersebut, kemudian dimasukkan irisan rimpang sebesar 300 sampai

350 g dalam setiap 1 L air. Rebus selama 5 sampai 10 menit sambil diaduk dengan perlahan. Setelah selesai rimpang segera diangkat dan ditiriskan baru

di keringkan. Untuk proses bleaching pada irisan rimpang menggunakan kapur sirih, pertama kapur sirih sebanyak 15-30 % dimasukkan ke dalam air sebanyak 1 liter, kemudian diaduk-aduk sampai semua kapur larut. Larutan ini dibiarkan

di dalam wadah tertutup selama 4 sampai 8 jam sehinga padatan yang tidak

larut mengendap. Cairan jernih air kapur sirih dipisahkan dan digunakan untuk perendaman rimpang. Irisan rimpang dimasukkan ke dalam larutan jernih kapur.

Perendaman dilakukan selama semalam, kemudian irisan rimpang di tiriskan

untuk selanjutnya di keringkan. Akan tetapi dari segi kandungan senyawa

kimia yang terdapat di dalamnya akan menghasilkan pengaruh yang tidak baik.

V. PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN

Pengemasan terhadap simplisia sebaiknya menggunakan wadah yang kedap udara, karena sifat simplisia yang sangat higroskopik. Wadah atau kemasan

yang digunakan sebaiknya bersifat inert, artinya tidak mudah bereaksi dengan bahan lain, tidak beracun bagi bahan yang di kemas maupun bagi manusia yang menanganinya, mampu melindungi simplisia dari penguapan kandungan aktif,

pengaruh cahaya, oksigen, uap air, cemaran mikroba, kotoran, dan serangga. Wadah yang umum di gunakan untuk mengemas simplisia adalah karung goni,

plastik, peti kayu/triplek, kantong kertas dan lain-lain.

Sistem pengemasan harus merupakan unit penanganan yang efisien,

penyimpanan yang mudah disimpan digudang-gudang atau dirumah, dapat melindungi mutu dan mengurangi pemborosan, memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanik, kehilangan air, memungkinkan penggunaan

udara termodifikasi yang menguntungkan dan barang tetap bersih serta

memenuhi persyaratan kesehatan. Sebagai contoh kayu kina, dapat dikemas

dalam wadah bersih dan kedap udara berupa kantong plastik atau karung.

Pada kemasan harus diberikan label yang menjelaskan nama bahan, bagian dari tanaman bahan itu, nomor/kode produksi, nama/alamat penghasil, berat bersih dan metode penyimpanan. Wadah-wadah yang digunakan harus cukup kuat untuk ditumpuk, memungkinkan penggunaan ruang secara maksimum dalam penyimpanan sambil menunggu pengolahan (Gambar 28).

Penyimpanan tidak teratur Penyimpanan teratur

Penyimpanan simplisia termasuk salah satu faktor yang cukup penting dalam

penanganan pascapanen tanaman obat. Simplisia bersifat sangat higroskopis

dan mudah mengalami perubahan enzimatis serta mutu akibat adanya

pengaruh oksigen, kelembaban, suhu dan cahaya. Pengaruh oksigen dari udara menyebabkan simplisia mudah teroksidasi, perubahan yang terlihat sangat jelas adalah perubahan warna dan bau dari simplisia tersebut. Suhu dan kelembaban

yang tinggi dari lingkungan ruang penyimpanan dapat menyebabkan kadar air

simplisia akan meningkat. Untuk simplisia yang mempunyai kadar air diatas

12% pada saat penyimpanan, dapat menambah aktivitas enzim dan merupakan

media yang cukup baik bagi pertumbuhan jamur. Akibat adanya pertumbuhan

jamur atau reaksi enzimatik, dapat menguraikan kandungan senyawa aktif

dan senyawa kimia lainnya yang terdapat di dalam simplisia. Bila terjadi

proses penguraian secara tidak terkontrol akan mengakibatkan pembusukan

pada simplisia. Jika spesies yang berbeda disimpan secara bersama dapat

menimbulkan aroma yang berbeda dan tidak sesuai dengan aroma aslinya. Masing-masing tanaman biasanya mempunyai aroma yang sangat spesifik, apabila penyimpanannya dicampur, aroma yang ditimbulkan sudah tidak asli

lagi.

Pencegahan dan pemberantasan serangan serangga terhadap simplisia perlu

diperhatikan secara lebih serius, karena pencegahan lebih baik dari pada

penanggulangan, bila salah satu telah terserang maka simplisia lainnya akan mudah ikut tercemar. Usaha yang perlu dilakukan terhadap hal tersebut diatas adalah dengan membersihkan ruang penyimpanan terlebih dahulu sebelum barang dimasukkan, menambal lubang-lubang yang ada dengan semen, menempatkan barang sesuai dengan jenisnya dan memberi pembatas

diantaranya, serta ventilasi yang baik dan suhu rendah, karena hama insekta

menyukai udara yang lembab dan panas. Bila telah terjadi serangan terhadap

simplisia, dapat dilakukan fumigasi dengan gas, misalnya etilen dioksida atau metil bromida, dengan obat-obatan yang berbentuk serbuk atau spray akan

memberikan hasil yang baik. Selanjutnya buanglah simplisia yang telah terkena dengan jalan membakarnya, lalu ruang penyimpanan dibersihkan sebelum

simplisia yang baru dimasukkan. Ruang penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik, tidak bocor, terhindar dari kontaminasi bahan lain yang dapat

VI. PENGAWASAN MUTU

Mutu simplisia sangat erat kaitannya dengan kompleksibilitas komposisi kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam simplisia tersebut. Untuk

memastikan reproduksibilitas, pengawasan mutu sudah harus dilakukan,

sejak di mulai dari penanaman atau GAP (Good Agricultural Practices), dan pengolahan atau GMP (Good Manufacturing Practices). Beberapa aspek yang

perlu mendapat perhatian antara lain, keterulangan keaslian simplisia, variasi

inter/intra spesies tumbuhan, faktor lingkungan, bagian tumbuhan yang

diambil, waktu panen, perlakuan pascapanen, kontaminan, pestisida, fumigan

dan logam toksik. Selain itu, kandungan kimia merupakan suatu proses awal yang sangat membantu untuk mengetahui dasar ilmiah khasiat dari tanaman tersebut. Standardisasi bahan baku bisa dibuat sebagai tolok ukur untuk pembuatan simplisia yang tepat dan terarah dengan kandungan kimia yang

tinggi.

Jaminan kualitas simplisia yang harus di terapkan adalah bahwa simplisia yang di gunakan adalah benar, bersih, aman dan berkhasiat. Simplisia harus di jamin

benar karena untuk sediaan herbal, aktivitas farmakologi sangat tergantung pada kandungan kimianya. Setiap simplisia mempunyai komponen aktif yang berbeda, sehingga kebenarannya dapat diuji dengan karakteristik farmakognosi dan fitokimia. Untuk jaminan bersih bukan sekedar bersih dari pengotor saja,

tetapi bersih dari cemaran bakteri patogen, jamur atau cemaran logam berat

dan residu pestisida dengan pengujian sesuai parameter yang ada. Jaminan

aman adalah aman dari toksisitas hasil nilai pengujian terhadap toksisitas akut dan sub akut dan dilanjutkan dengan uji zat berkhasiat. Uji berkhasiat melalui uji farmakologi terhadap hewan coba.

Masalah mutu simplisia di Indonesia yang digunakan dalam bidang farmasi telah ditetapkan di dalam Farmakope dan Ekstra Farmakope Indonesia. Untuk simplisia yang belum digunakan dalam pengobatan modern sudah tertera dalam Materia Medika Indonesia. Persyaratan simplisia yang tertera dalam Farmakope

dan Ekstra Farmakope Indonesia, antara lain meliputi kadar zat berkhasiat, pemerian rasa dan bau, makroskopi dan mikroskopi, identifikasi secara kimiawi dan kromatografi, kadar abu, kadar abu yang tidak larut dalam asam dan bahan

meliputi semua persyaratan yang ada dalam Farmakope dan Ekstra Farmakope, kecuali untuk kadar zat berkhasiat diganti dengan kadar sari yang larut dalam

air dan kadar sari yang larut dalam alkohol.

Kadar abu merupakan komponen yang sangat penting untuk menilai cemaran fisik simplisia, seperti partikel tanah dan pasir yang dapat memberikan gambaran higinitas atau baik tidaknya cara-cara pengolahan simplisia tersebut.

Untuk kadar sari yang larut dalam air dan alkohol merupakan suatu petunjuk terhadap kualitas tanaman, terutama komposisi senyawa kimia; nilainya sangat

dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh atau baik tidaknya proses agronomi serta

dapat memperlihatkan apakah simplisia tersebut berasal dari bagian tanaman yang dikehendaki.

Salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia adalah dengan melakukan standarisasi terhadap simplisia. Standarisasi diperlukan agar dapat diperoleh bahan baku yang seragam dan dapat menjamin efek farmakologi dari tanaman tersebut. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana dapat menentukan keseragaman mutu simplisia yang tumbuh dari beberapa daerah

yang mempunyai ketinggian, keadaan tanah dan cuaca yang berbeda. Dalam standardisasi simplisia perlu di lakukan pengamatan parameter non spesifik dan spesifik. Parameter non-spesifik berhubungan dengan kondisi lingkungan dalam proses pembuatan simplisia sedangkan parameter spesifik terkait langsung

dengan kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman.

Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan dengan cara organoleptik, makroskopik dan mikroskopik. Pemeriksaan organoleptik dan makroskopik dilakukan dengan

menggunakan indera manusia dengan memeriksa kemurnian dan mutu

simplisia dengan cara mengamati bentuk dan ciri-ciri luar serta warna dan bau dari simplisia tersebut. Sebaiknya dalam pemeriksaan mutu organoleptik dilanjutkan dengan mengamati ciri-ciri anatomi histologi terutama untuk menegaskan keaslian simplisia. Parameter uji non-spesifik meliputi uji yang terkait dengan pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, aflatoksin

dan logam berat. Uji cemaran mikroba terhadap mikroba patogen sebagai

VII. POTENSI PASAR

Peningkatan penggunaan obat tradisional memungkinkan adanya pengadaan dan pendistribusiannya. Peningkatan pertambahan perusahaan dan pabrik

jamu juga diikuti oleh peningkatan nilai jual produk yang dihasilkan, berarti

jenis simplisia yang digunakan juga semakin bertambah. Beberapa industri

makanan, farmasi, minuman yang dikelola oleh perusahaan multinasional

melakukan pembelian langsung bahan baku berupa rempah dan tanaman obat dari sumber-sumbernya.

Ekspor tanaman obat bila dibandingkan dengan ekspor non-migas relatif sangat kecil, akan tetapi bila mengingat keragaman hayati yang cukup luas, maka

ekspor tanaman obat dapat diandalkan sebagai salah satu komoditas non migas yang mempunyai potensi besar dan daya saing yang cukup kuat. Dalam dekade terakhir, pasar herbal telah mengalami peningkatan dengan meningkatnya

permintaan akan obat alternatif alami. Menurut penelitian, permintaan produk herbal dipasaran dunia rata-rata setiap tahunnya meningkat 8% selama tahun

1999-2001. Pasar global produk herbal diperkirakan 80 billion US pada tahun 2000, dan meningkat menjadi 200 billion US tahun 2008 dan 5 trillion US pada tahun 2050. Permintaan herbal berdasarkan dari kegunaannya sebagai

ingredients telah meningkat secara signifikan di negara-negara Eropa dan

Amerika, karena kebutuhan industri. Di negara Eropa, yaitu Jerman merupakan pasar yang cukup besar, diperkirakan 80% masyarakatnya telah mencoba herbal sebagai obat. Di negara Asean, herbal telah cukup lama dikenal dan cukup

efektif dalam bidang pengobatan, karena khasiat dan manfaatnya telah dikenal

secara turun temurun.

nasional hanya menguasai pasarnya Rp 12,1 triliun, sisanya dikuasai oleh produk impor resmi dan ilegal, serta produk dari perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing/MLM). Sementara itu, produsen di Tanah Air saat ini telah mengekspor produk setengah jadi Rp 1,1 triliun, antara lain ke kawasan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Namun, produk yang diekspor masih setengah

jadi, seperti jahe kering dan temu lawak kering.

VIII. PENUTUP

Tanaman obat mempunyai banyak keragaman yang terdiri dari daun, akar, biji, buah, rimpang, kulit kayu, bunga, sehingga mempunyai perbedaan dalam pengolahan menjadi simplisia. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam

proses pengolahan antara lain, penyortiran, pencucian, pengecilan ukuran,

pengeringan, pengemasan, penyimpanan dan pengawasan mutu. Dengan

melakukan pengolahan secara baik dan benar dengan memperhatikan

kebersihan akan di hasilkan simplisia dengan kualitas yang memenuhi standar.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1987. Penelitian mikroorganisme mikotoksin pada jahe. Laporan Tahunan Balittro.

Anonimous. 2005. Tanaman Obat Indonesia. http://www.iptek.net.id/ind/pd_

tanobat/view.php?id=1.

Anonimous. 2008. Quality assurance untuk sediaan farmasetika herbal. QUAL -ITY ASSURANCE” UNTUK SEDIAAN FARMASETIKA HERBAL « moelyono’s Blog.htm.

Anonimous. 2010. Som Jawa (Talinum paniculatum (jacq.) Gaertn.). http://

pulpul-ipul.blogspot.com/2010/07/som-jawa-talinum-paniculatum-jacq. html.

Anonimous. 2011. Pengeringan rimpang empon-empon. http://foragri.blog -some.com/pengeringan-rimpang-empon-empon/.

Anonimous. 2012. Omzet Obat Tradisional Tembus Rp 13 Triliun. http://www.

investor.co.id/tradeandservices/omzet-obat-tradisional-tembus-rp-13-triliun/28350

Anonimous. 2012. Khasiat buah delima. http://www.togasehat.com/2012/02/

khasiat-buah-delima.html.

Aradea. 2012. Tanaman herbal baru cina. http://tanaman-herbal-barucina.

htm.

Brotosisworo, S.1984. Simplisia sangat bervariasi baik ujud maupun kandungan

Corey, K.A. 1989. Postharvest of preservation fresh herbs : fundamental and prospect. The herb, spice, and medicinal plant digest. 7 (3) : 1-5.

Depkes.1983. Pemanfaatkan tanaman obat. Edisi3. Direktorat Jenderal Penga-wasan Obat dan Makanan.Jakarta. 284 hal.

Depkes. 1977. Materia Medika Indonesia. Jilid III. Departemen Kesehatan RI, Jakarta

Depkes. 1989. Materia Medika Indonesia. Jilid V. Departemen Kesehatan RI, Jakarta 653 hal.

Depkes. 1995. Materia Medika Indonesia. Jilid VI. Departemen Kesehatan RI, Jakarta 389 hal.

Depkes. 1989. Vademekum bahan obat alam. Departemen Kesehatan RI, Ja-karta. 411 hal.

Djauharia E dan Hernani. 2004. Gulma berkhasiat obat. Seri Agrisehat. Penebar Swadaya.

Faisal, M. 2011. Keistimewaan ginseng.http://www./keistimewaan-ginseng.

html

Fibri. 2008. Daun Salam Untuk Obat Asam Urat.http://fibri.wordpress.

com/2008/03/25/daun-salam-untuk-obat-asam-urat/. 12 Juli 2012

Flora, E. 2009. Cara mengolah ramuan herbal menjadi obat. TANAMAN%20 OBAT/cara-mengolah-ramuan-herbal-menjadi.html

Gulfraz, M, A.Waheed, S. Mehmood and M. Ihtisham. 2009. Extraction and purification of various organic compounds in selected medicinal plants of Kotli Sattian, District Rawalpindi, Pakistan. http://www/Extraction and Purification of Various Organic Compounds in selected Medicinal Plants of Kotli Sattian, District Rawalpindi, P.htm

Hall, D. W. 1970, Handling and storage of food grains in tropical and subtropical areas. FAO. Roma.