10 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Hasil Belajar dalam Pembelajaran Kimia

Menurut Arifin, et al (2003), belajar merupakan proses aktif siswa untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep yang dikembangkan, baik individual maupun maupun kelompok, baik mandiri maupun dibimbing.

Gagne (dalam Dahar, 1989) mengungkapkan bahwa belajar adalah sebagai suatu proses perubahan perilaku suatu organisme sebagai akibat pengalaman. Hintzman (dalam Syah, 1997) berpendapat sama, yakni bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Sejalan dengan Gagne dan Hintzman, Chaplin (dalam Syah, 1997) membatasi belajar dengan dua rumusan. Pertama, belajar merupakan perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat pengalaman. Kedua, belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus.

Menurut teori Gestalt-field (dalam Dahar, 1989), belajar merupakan proses perolehan atau perubahan pandangan-pandangan, harapan-harapan atau pola-pola berpikir. Sedangkan menurut Robert Slavin (dalam Nur, 2004) sebagai penganut teori kognitif mengemukakan bahwa belajar merupakan pemprosesan informasi yang menguraikan fungsi dari pencatat panca indera atau sensory register, memori jangka pendek, jangka panjang, serta

11 menjelaskan bagaimana tiap-tiap komponen itu menyumbang kepada pemprosesan informasi.

Evaluasi menjadi tolak ukur keberhasilan belajar adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan suatu kemampuan internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu melakukan sesuatu atau memberikan prestasi tertentu, yaitu kemampuan yang diperoleh setelah mendapatkan kegiatan belajar yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar (Muhaimin, 2008). Sedangkan menurut Firman (1991), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami program pembelajaran

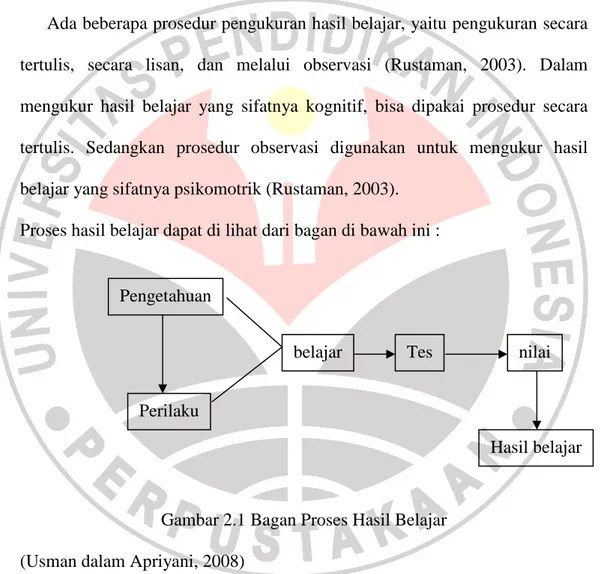

Hasil belajar merupakan peristiwa yang bersifat internal dalam arti sesuatu yang terjadi di diri seseorang. Peristiwa tersebut dimulai dari adanya perubahan kognitif yang kemudian berpengaruh pada perilaku. Dengan demikian perilaku seseorang didasarkan pada tingkat pengetahuan terhadap sesuatu yang dipelajari yang kemudian dapat diketahui melalui tes, dan pada akhirnya muncul hasil belajar dalam bentuk nilai riel atau non riel (Apriyani, 2008).

Hasil belajar tergantung pada apa yang dipelajari dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar tersebut baik secara intern ataupun ekstern. Pembagian hasil belajar menurut Bloom (dalam Arifin) terbagi atas tiga kategori yaitu:

1. Ranah kognitif yang mencakup tentang pengetahuan, merupakan sekelompok perubahan tingkah laku (kemampuan) yang dipengaruhi oleh

12 kemampuan berfikir/intelektual

2. Ranah afektif yang mencakup tentang sikap dan penerimaan, yaitu perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh perasaan

3. Ranah psikomotorik yang mencakup tentang kesiapan dan persepsi yang dipengaruhi oleh kemampuan fisik/otot

Ada beberapa prosedur pengukuran hasil belajar, yaitu pengukuran secara tertulis, secara lisan, dan melalui observasi (Rustaman, 2003). Dalam mengukur hasil belajar yang sifatnya kognitif, bisa dipakai prosedur secara tertulis. Sedangkan prosedur observasi digunakan untuk mengukur hasil belajar yang sifatnya psikomotrik (Rustaman, 2003).

Proses hasil belajar dapat di lihat dari bagan di bawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Proses Hasil Belajar (Usman dalam Apriyani, 2008)

Pengetahuan

Perilaku

belajar Tes nilai

13 B. Aspek Kognitif

Model taksonomi Bloom merupakan salah satu pengembangan teori kognitif, yang biasa sering dikaitkan dengan persoalan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan masalah standar penilaian atau pengukuran hasil belajar sebagai pengembangan sebuah kurikulum. Taksonomi kognitif Bloom awalnya terdiri dari enam tingkatan kognitif, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), aplikasi (apply), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation).

Anderson dan Krathwohl (2001) lalu merevisinya dari satu dimensi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif (cognitive process) dan dimensi pengetahuan (types of knowledge).

Hasil revisi dari Taksonomi Bloom dapat dilihat dari tabel berikut Tabel 2.1 Taksonomi Bloom hasil revisi

Dimensi Pengetahuan

Dimensi Proses Kognitif 1. Mengingat 2. Memahami 3. Menerapkan 4. Menganalisa 5. Mengevaluasi 6. Membuat A.Pengetahuan Faktual B.Pengetahuan Konseptual C.Pengetahuan Prosedural D.Pengetahuan Metakognitif

14 Dimensi proses kognitif merupakan hasil revisi dari taksonomi Bloom ranah kognitif. Kategori proses kognitif diharapkan dapat menyediakan salah satu set klasifikasi yang komprehensif untuk proses kognitif siswa yang termasuk dalam tujuan seperti yang terlihat pada tabel 2.1. Anderson mengklasifikasikan proses kognitif menjadi enam kategori, yaitu

• ingatan (remember), mendapat kembali, mengenali, dan mengulang kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang

• pemahaman (understand), membangun gagasan secara lisan, lewat tulisan, dan menginterpretasikan pesan dari sebuah grafik, menerangkan dengan contoh, menggolongkan, meringkas, menduga, membandingkan, dan menjelaskan

• aplikasi (apply), menyelesaikan atau menggunakan suatu prosedur dimulai dari pelaksanakan, atau penerapannya

• analisis (analyze), memisahkan materi ke dalam bagian utama, menentukan bagaimana suatu bagian berhubungan satu sama lain dan bagi suatu struktur atau tujuan secara keseluruhan dapat membedakan, mengorganisir, dan menghubungkannya

• evaluasi (evaluate), membuat keputusan berdasar pada ukuran-ukuran dan standar-standar sampai pemeriksaan dan pengkritikan

• kreatifitas (create), meletakkan suatu bersama-sama untuk dapat membentuk suatu fungsional yang utuh; menyusun kembali elemen-elemen ke dalam suatu struktur atau pola teladan baru.

15 Mengingat banyaknya tipe-tipe pengetahuan, khususnya dalam pengembangan psikologi kognitif, maka secara umum Anderson dan Krathwohl (2001) mengklasifikasikan ke dalam empat tipe pengetahuan umum, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.

• Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Meliputi istilah pengetahuan, pengetahuan umum dan elemen-elemen. Banyak hal yang dipelajari siswa di sekolah berupa fakta-fakta yang harus diingat. Fakta-fakta ini membentuk kerangka yang menopang konsep-konsep yang lebih kompleks. Materi-materi faktual harus dipelajari seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menyisihkan waktu dan energi untuk pembelajaran bermakna, seperti pemecahan masalah, konsep dan aktivitas-aktivitas kreatif

• Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun. Meliputi pengetahuan pengklasifikasian kategori, prinsip-prinsip dan generalisasi, teori-teori, model-model, dan struktur.

• Pengetahuan prosedural adalah ‘pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu’. Meliputi pengetahuan keterampilan dan algoritma, teknik-teknik dan metode-metode, maupun kriteria penentuan penggunaan pengetahuan atau pembenaran ‘ketika melakukan apa’ dalam domain dan disiplin khusus.

• Metakognitif adalah pengetahuan tentang berfikir secara umum sebagai kesadaran dan pengetahuan tentang berfikir sebagai dirinya sendiri.

16 Meliputi pengetahuan strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas, termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional, dan pengetahuan itu sendiri. Tentunya, beberapa aspek pengetahuan metakognitif tidaklah sama dengan pengetahuan yang digambarkan oleh para ahli. Istilah metakognisi merupakan pengetahuan yang dimiliki individu sebagai kemampuan dalam menyusun kesadaran dalam terhadap proses berfikirnya sendiri agar apa yang dilakukannya dapat terkontrol dengan baik (Anderson dan Krathwol, 2001).

Pengembangan proses kognitif dapat di lihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.2 Tipe-tipe Umum dan Subtipe domain proses kognitif Kategori dan

proses kognitif

Sub tipe proses kognitif

Nama lain Definisi

1. Mengingat-Pengetahuan yang relevan dari memori yang panjang

1.1 Mengenal Mengidentifikasi Penempatan

pengetahuan dalam memori yang panjang dan konsisten dengan materi yang diberikan. 1.2. Mengingat kembali Mendapat kembali Mendapatkan kembali pengetahuan yang relevan dari materi yang lama. 2. Memahami-Membangun pengertian dari pesan Pembelajaran, meliputi lisan, 2.1 Mengartikan. Klarifikasi, menguraikan dengan kata-kata sendiri, menggambarkan, menterjemahkan.

Merubah dari satu bentuk gambaran (numerik) ke bentuk yang lain (verbal).

17 tulisan dan

komunikasi grafik.

2.2 Memberi contoh. Mengilustrasikan. Menemukan contoh khusus atau ilustrasi konsep atau prinsip. 2.3 Mengklasifikasikan Mengkategorikan, menggolongkan. Menentukan sesuatu ke dalam kategori. 2.4 Menyimpulkan. Meringkas, mengeneralisasik an.

Meringkas tema umum atau khusus. 2.5 Menduga. Menyimpulkan, meramalkan, menyisipkan, memprediksi. Menggambarkan kesim-pulan logika dari informasi yang ada.

2.6 Membandingkan. Membedakan, memetakan, mencocokkan.

Mendeteksi

korespondensi antara dua ide, objek, dan semacamnya.

2.7 Menjelaskan. Membuat model. Membuat sistem model penyebab dan pengaruh. 3. Menerapkan-menggunakan prosedur dalam situasi yang diberikan.

3.1 Menjalankan. Membawa. Menerapkan prosedur ke tugas yang umum 3.2 Melaksanakan. Menggunakan. Menerapkan prosedur

menjadi tugas yang tidak umum. 4. Menganalisa-Membawa atau menggunakan prosedur dalam situasi yang diberikan/dihada 4.1 Membedakan. Mendiskriminasik an, memusatkan, menyeleksi. Membedakan bahan-bahan yang relevan atau tidak relevan atau yang penting dengan yang tidak penting. 4.2 Mengatur. Menemukan Menetapkan bagaimana

18 pi. hubungan, mengintergrasika n, meringkas, menguraikan, menyusun. elemen-elemen cocok atau berfungsi dalam sebuah struktur

4.3 Menghubungkan. Membangun. Menetapkan

pandangan, gangguan, nilai-nilai atau maksud yang mendasari materi. 5. Mengevaluasi-Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standarisasi. 5.1 Memeriksa. Mengkoordinasi, mendeteksi, mengawasi, mengevaluasi. Mendeteksi ketidakkonsekwenan atau buah pikiran yang keliru dalam sebuah proses atau produk, menetapkan proses atau produk yang masuk akal, mendeteksi ketidakefektifan prosedur sebagai hasil yang sudah

dilaksanakan. 5.2 Mengkritik Mengevaluasi. Mendeteksi

ketidakkonsistenan antara hasil dan kriteria eksternal, menetapkan produk yang memiliki konsistensi eksternal, mendeteksi

ketidaktepatan prosedur.

19 6. Menciptakan : Menaruh elemen-elemen dalam keseluruhan fungsi menjadi sebuah pola atau struktur yang baru.

6.1 Menghasilkan. Berhipotesis. Alternatif hipotesis berdasarkan kriteria. 6.2 Merencanakan. Merancang. Melengkapi prosedur

dalam

menyempurnakan beberapa tugas. 6.3 menciptakan Menghasilkan. Membuat sebuah

produk.

Sedangkan untuk dimensi pengetahuan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.3 Tipe-tipe Umum dan Subtipe Dimensi Pengetahuan Tipe Umum domain

pengetahuan

Sub tipe Contoh

A. Pengetahuan Faktual-elemen dasar, yang digunakan untuk mengetahui dan saling mengenal dengan disiplin atau

penyelesaian masalah.

A.a pengertian pengetahuan Teknik kosakata, sombol-simbol musikal.

A.b Pengetahuan khusus dan elemen-elemen yang diandalkan.

Sumber-sumber utama, sumber-sumber

informasi.

B. Pengetahuan

Konseptual-hubungan timbal balik antara elemen dasar dalam struktur besar yang memungkinkan mereka saling berfungsi satu sama lain.

B.a Pengetahuan klasifikasi dan kategori

Periode waktu yang

berhubungan dengan geologi, bentuk-bentuk kepemilikan usaha.

B.b Pengetahuan dasar dan umum.

Teori pitagoras, hukum penawaran dan permintaan. B.c Pengetahuan teori-teori,

model-model dan

20 struktur. C Pengetahuan Prosedural-Bagaimana melakukan sesuatu, metoda pemeriksaan, kriteria pemanfaatan keterampilan, algoritma, teknik-teknik dan metoda-metoda. C.a. Pengetahuan

keterampilan umum dan khusus.

Keterampilan digunakan dalam melukis dengan cat air, keseluruhan bilangan dalam algoritma.

C.b. Pengetahuan teknik-teknik dan metoda-metoda umum dan khusus. Teknik-teknik pewawancaraan, metode ilmiah. C.c Pengetahuan kriteria untuk menggambarkan ketika menggunakan prosedur yang tepat.

Kriteria yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan prosedur yang meliputi hukum Newton yang kedua, kriteria untuk mengevaluasi

kemungkinan yang terjadi dalam menggunakan metoda khusus untuk memperkirakan biaya atau pengeluaran.

D. Pengetahuan

Metakognitif-Pengetahuan pengertian umum dan pengetahuan dari salah satu

pengertian itu sendiri.

D.a. Pengetahuan strategi.

Pengetahuan bagan yang artinya membentuk struktur kumpulan mata pelajaran dalam buku teks, pengetahuan heuristik.

D.b. Pengetahuan mengenai tugas-tugas kognitif.

Pengetahuan mengingat kembali tugas-tugas (contoh, jawaban singkat) yang dibuat secara umum dalam sistem memori individu yang dibandingkan dengan pengenalan tugas-tugas (contoh, pilihan berganda).

21 D.c. Pengetahuan itu

sendiri

siswa yang mengerjakan tes itu lebih mudah yang bentuknya pilihan berganda dibandingkan dengan bentuk essay, karena memiliki pengetahuan sendiri dalam memilih keterampilan penilaian.

Aspek-aspek kognitif dalam penguasaan suatu materi pelajaran merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang penting di sekolah. Namun, yang sangat menarik dari kasus revisi taksonomi tersebut adalah, Anderson dan Krathwohl ingin lebih menampakkan atau mempertegas ’dimensi proses’ yang menjadi prinsip teori kognitif, yaitu bagaimana sebuah pengetahuan itu diproses dalam otak manusia. Selain itu, keduanya juga lebih memperinci dan mengklasifikasikan pengetahuan dalam beberapa tipe. Di sinilah, interkoneksi antara dua dimensi tersebut bersinergi dan dalam posisi tertentu akan mengindikasikan kerumitan tertentu pula, baik dalam proses maupun dalam jenis pengetahuannya.

Di samping itu, ternyata dalam revisi taksonomi ini lebih melihat fungsi otak dalam satu kesatuan ranah (domain). Tidak seperti sebelumnya yang menggunakan klasifikasi dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor, tapi yang dikemukakan dalam revisi itu hanya ranah kognitif dengan deskripsi yang mencakup proses afektif dan psikomotor, karena semua

22 aspek tersebut merupakan satu bagian utuh. Sebagai contoh, pada kategori pengetahuan metakognitif, misalnya, di dalamnya juga melibatkan ranah afektif, sebuah contoh yang juga menjadi indikasi kompleksitas fungsi otak manusia.

C. Metode Praktikum dalam Pembelajaran Kimia

Dalam pendidikan IPA kegiatan praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Hal ini menunjukan betapa pentingnya peranan kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan pendidikan IPA (Rustaman, 2003). Penggunaan praktikum dalam pembelajaran IPA didorong oleh sifat IPA yang memiliki keabstrakan tinggi dan sulit untuk dipahami. Arifin et al., (2000) mengemukakan keuntungan penggunaan metode praktikum, diantaranya memberikan gambaran yang kongkrit tentang suatu peristiwa, siswa dapat mengamati proses, dapat mengembangkan keterampilan inkuiri, dapat mengembangkan sikap ilmiah, membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan Arifin, Sumintono (2008) menyatakan bahwa pembelajaran melalui metode praktikum berperan :

• untuk memberikan realitas yang lebih nyata dan tiga dimenasi daripada sekedar penjelasan tertulis, persamaan matematik atau diagram seperti yang ada di buku teks

23 • untuk memberikan bayangan realitas yang memang butuh

penjelasan

• untuk melatih penggunaan alat-alat laboratorium dan teknik penggunaannya

• untuk menguji atau mengkonfirmasi perkiraan-perkiraan teori-teori ilmiah.

Sedangkan Hodson (1996) berpendapat bahwa kegiatan praktikum dapat memotivasi siswa, mengajarkan keterampilan laboratorium, membantu perolehan dan pengembangan konsep, menanamkan sikap ilmiah dan mendorong terbangunnya kecakapan sosial.

Sikap ilmiah adalah sikap yang tertanam dalam diri siswa yang meliputi rasa ingin tahu, kerendahan hati, jujur, objektif, kemauan untuk mempertimbangkan data yang diperoleh, pendekatan positif terhadap kegagalan, keterbukaan dan ketelitian (Amin, dalam ihsan, et al, 1994)

Firman (1990) menyebutkan bahwa "… kegiatan praktikum dapat dipakai untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses, membangkitkan minat belajar, serta memberikan bukti-bukti bagi kebenaran teori. Dengan bahasa ilmu kependidikan dapat dikatakan bahwa kegiatan laboratorium dapat menjadi wahana pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sekaligus".

Walaupun kegiatan praktikum memiliki berbagai macam kelemahan seperti yang diungkapkan Van den berg (1992) yaitu:

24 b) kelemahan dalam pilihan eksperimen yang biasanya dilakukan, seperti

percobaan untuk menguji prinsip ilmiah;

c) ketidaksesuaian antara tujuan praktek laboratorium dengan prosedur percobaan yang tertulis;

d) ketidaksesuaian antara tujuan praktek laboratorium dengan strategi pembelajaran;

e) ketidaksesuaian antara tujuan praktek laboratorium dengan penilaian yang dilakukan.

Namun, berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran dalam kegiatan praktikum ini sangat berguna. Biasanya guru dan instruktur lab tidak menyadari prasyarat keterampilan yang seharusnya dikuasai, namum belum juga dikuasai siswa lebih baik. Mereka biasanya menganggap bahwa kemampuan dasar rata-rata siswa sudah cukup bagus untuk melakukan praktikum. Kenyataannya, keterampilan psikomotor yang dibutuhkan dalam praktikum sepenting kemampuan kognitif (Riyadi, 2008). Sehingga, kegiatan praktikum dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

25 D. Tinjauan Materi Hidrolisis Garam

Banyak proses-proses kimia yang penting termasuk hampir semua gejala kimia di alam terjadi dalam medium larutan. Salah satu sifat larutan yang penting adalah larutan asam basa dan keadaan kesetimbangan asam basa dalam larutannya.

Ion-ion dalam larutan dapat bereaksi dengan air membentuk suatu asam atau basa konjugat dan ion OH- atau ion H3O+ mengakibatkan larutan bersifat

basa atau asam. Di samping itu, terdapat ion-ion yang tidak bereaksi dengan air, tetapi hanya terhidrasi, ion-ion tersebut berasal dari asam dan basa kuat.

Konsep Hidrolisis garam

Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan istilah yang umum digunakan untuk reaksi zat dengan air (hidrolisis garam berasal dari kata Hydro yang berarti air dan lysis yang berarti peruraian). Menurut konsep ini, komponen garam (kation atau anion) yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air (terhidrolisis garam). Hidrolisis garam dari kation menghasilkan ion H3O+ =

(H+), sedangkan hidrolisis anion dari menghasilkan ion OH-.

Terdapat 2 jenis hidrolisis, yaitu hidrolisis sempurna dan hidrolisis parsial/sebagian. Pada hidrolisis sebagian/parsial hanya salah satu ion yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak.

26 a. Garam dari Asam Kuat dan Basa Kuat

Baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis.

Contoh :

Natrium Klorida (NaCl) terdiri dari kation Na+ dan anion Cl-. Ion Na+ merupakan asam konjugasi yang lebih lemah daripada air dan Cl- merupakan basa konjugasi yang lebih lemah dari pada air, sehingga keduanya tidak bereaksi dengan air, sehingga garam NaCl tidak terhidrolisis.

NaCl(aq) Na+(aq) + Cl-(aq)

Na+(aq) + H2O(l) (tidak terjadi reaksi)

Cl-(aq) + H2O(l) (tidak terjadi reaksi)

Pada reaksi di atas NaCl tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air, dengan kata lain, larutan NaCl bersifat netral.

b. Garam dari Basa Kuat dan Asam Lemah

Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis garam parsial, yaitu hidrolisis garam dari anion. Anion-anion yang mengakibatkan larutan bersifat basa adalah anion yang lebih kuat daripada air. Anion-anion tersebut merupakan basa konjugat dari asam lemah dan menstabilkan kesetimbangan, sebab anion-anion tersebut dapat menarik proton dari molekul air. Akibat penarikan proton dari molekul air oleh anion, meninggalkan sisa ion OH- yang menyebabkan larutan menjadi basa.

27 Contoh :

Natrium asetat terdiri dari kation Na+ dan anion CH3COO-. Ion Na+

merupakan asam konjugasi yang lebih lemah daripada air, berasal dari basa kuat NaOH, sehingga tidak bereaksi dengan air. Sedangkan ion CH3COO

-merupakan basa konjugasi yang lebih kuat daripada air, berasal dari asam lemah HCH3COO, sehingga dapat bereaksi dengan air. Pada reaksi tersebut

NaCH3COO terhidrolisis, yaitu hidrolisis garam dari anion CH3COO-. Karena

yang terhidrolisis hanya anionnya, maka disebut juga sebagai hidrolisis sebagian (parsial).

NaCH3COO(aq) Na+(aq) + CH3COO-(aq)

CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq)

Na+(aq) + H2O(l) (tidak terjadi reaksi)

Hidrolisis garam menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basa.

c. Garam dari Asam Kuat dan Basa Lemah

Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis garam dari kation. Kation yang menjadikan larutan bersifat asam adalah asam yang lebih kuat darpada air atau asam konjugat dari basa lemah. Contoh :

Amonium klorida (NH4Cl) terdiri dari kation NH4+ dan anion Cl-. Ion

NH4+ merupakan asam konjugasi yang lebih kuat daripada air, berasal dari

basa lemah NH3, sehingga ion NH4+ bereaksi dengan air. Sedangkan ion Cl

28 kuat HCl, sehingga ion Cl- tidak bereaksi dengan air. Garam NH4Cl

terhidrolisis, yaitu hidrolisis kation NH4+. Karena yang terhidrolisis hanya

anionnya saja, maka disebut juga sebagai hidrolisis sebagian (parsial) NH4Cl(aq) NH4+(aq) + Cl-(aq)

NH4+(aq) + H2O(l) NH3(aq) + H3O+(aq)

Cl-(aq) + H2O(l) (tidak terjadi reaksi)

Hidrolisis garam menghasilikan ion H3O+ atau H+, maka larutan

bersifat asam.

d. Garam dari Asam Lemah dan Basa Lemah

Baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna. Sehingga disebut hidrolisis garam total.

Contoh :

Amonium asetat (NH4CH3COO) terdiri dari kation NH4+ dan anion

CH3COO-. Ion NH4+ merupakan asam konjugasi yang lebih kuat daripada air,

berasal dari basa lemah NH4OH, sehingga ion NH4+ dapat bereaksi dengan air.

Begitupun dengan ion CH3COO- yang merupakan basa konjugasi yang lebih

kuat daripada air, berasal dari asam lemah CH3COOH, sehingga ion CH3COO

-dapat bereaksi dengan air. Jadi garam NH4CH3COO dapat terhidrolisis,

karena yang terhidrolisis adalah kation dan anionnya, maka dapat disebut sebagai hidrolisis total.

29 NH4+(aq) + H2O(l) NH3(aq) + H3O+(aq)

CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq)

Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa yang bersangkutan. Jika asam lebih lemah daripada basa (Ka < Kb), maka anion

akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa. Jika basa lebih lemah daripada asam (Kb < Ka), maka kation yang terhidrolisis garam lebih

banyak dan larutan akan bersifat asam. Sedangkan jika asam sama lemahnya dengan basa (Ka = Kb), larutan akan bersifat netral.