PENGARUH PEMBERIAN KNO

3TERHADAP

PERTUMBUHAN TANAMAN ILES-ILES

(

Amorphophallus muelleri

Blume)

SITI KHALIMAH

A24070038

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

3

RINGKASAN

SITI KHALIMAH. Pengaruh Pemberian KNO

3terhadap

Pertumbuhan Tanaman Iles-iles (

Amorphophallus muelleri

Blume). EDI SANTOSA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi dan cara aplikasi KNO3 yang tepat guna memperpanjang masa vegetatif tanaman iles-iles. Penelitian dilaksanakan dari bulan September 2010 sampai April 2011 di Kebun Percobaan IPB, Leuwikopo, Dramaga, Bogor. Percobaan disusun secara faktorial menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan dua faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi KNO3 terdiri atas: K1 = 0 % pangkas, K2 = 0 %, K3 = 2 %, K4 = 4 %, K5 = 6 %, dan K6 = 8 %. Faktor kedua ialah cara pemberian KNO3 yang terdiri atas: penyemprotan lewat daun (P1) dan penyiraman melalui tanah (P2). Terdapat tiga jenis pengamatan, yaitu pengamatan vegetatif setiap dua minggu, pengamatan destruktif pada minggu ke 8, 16, dan 24, serta pengamatan panen.

PENGARUH PEMBERIAN KNO

3TERHADAP

PERTUMBUHAN TANAMAN ILES-ILES

(

Amorphophallus muelleri

Blume)

Skripsi sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

Pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Siti Khalimah

A24070038

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

Judul

:

PENGARUH PEMBERIAN KNO

3TERHADAP

PERTUMBUHAN TANAMAN ILES-ILES

(

Amorphophallus muelleri

Blume).

Nama

:

SITI KHALIMAH

NIM :

A24070038

Menyetujui, Pembimbing

Dr. Ir. Edi Santosa, M.Si. NIP.19700520 199601 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB

Dr. Ir. Agus Purwito, M.Agr. NIP. 19611101 198703 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pemalang, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 30 Juli 1989. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Ramdhoni dan Ibu Musiyam.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal diawali dari TK Muslimat 01 Kebondalem tahun 1993-1995, kemudian pendidikan dasar di SD Negeri 03 Kebondalem pada tahun 1995-2001. Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 02 Pemalang pada tahun 2001-2004 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Pemalang pada tahun 2005-2007. Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, Departemen Agronomi dan Hortikultura pada tahun 2007 melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB).

Selama mengikuti pendidikan, penulis pernah menjadi asisten Mata Kuliah Fisika pada tahun ajaran 2008/2009, Metode Statistika pada tahun ajaran 2009/2010 dan 2010/2011, dan Dasar Pemuliaan Tanaman pada tahun ajaran 2010/2011. Penulis mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) IPB.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan kemudahan sehingga skripsi yang berjudul ”Pengaruh Pemberian KNO3 terhadap Pertumbuhan Tanaman Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa tetap istiqomah hingga tibanya ”hari perhitungan kelak”.

Penelitian mengenai pengaruh KNO3 terhadap produksi tanaman iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) bertujuan agar diperoleh umbi yang berukuran besar dalam waktu yang lebih singkat. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan IPB, Leuwikopo, Dramaga, Bogor.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Edi Santosa, M.Si. selaku pembimbing skripsi, Prof. Dr. Ir. Muhamad Achmad Chozin, M.Agr. selaku pembimbing akademik, Ir. Adolf Pieter Lontoh, M.S. dan Ir. Henny Purnamawati, M.S. selaku dosen penguji, Bapak Ramdhoni dan Ibu Musiyam selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, teman-teman Agronomi dan Hortikultura 44, Saudara-saudara di Wisma Ayu, serta Sahabat IMPP (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Pemalang). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat bagi kemajuan pertanian Indonesia.

Bogor, Juli 2011

7

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Botani ... 4

Ekologi ... 7

Budidaya ... 8

Nutrisi Iles-iles ... 9

Kalium Nitrat (KNO3) ... 10

Bahan dan Metode………. ... 12

Tempat dan Waktu……. ... 12

Bahan dan Alat ... 12

Metode Percobaan ... 12

Pelaksanaan Percobaan…... ... 13

Pengamatan………... ... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 17

Kondisi Umum Penelitian ... 17

Panjang Petiol ... 19

Diameter petiol ... 24

Lebar Rachis ... 28

Jumlah Anak Daun ... 32

Lama Fase Vegetatif ... 33

Intensitas Kerusakan Daun... 35

Jumlah Daun ... 37

Panen Destruktif ... 38

Komponen Hasil ... 46

Pembahasan ... 48

KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

Kesimpulan ... 52

Saran ... 52

DAFTAR PUSTAKA ... 53

DAFTAR TABEL

1 Perbandingan Ciri Morfologi Tanaman Iles-iles atau Amorphophallus

muelleri Blume ... 5

2 Komposisi Kimia Umbi Segar dan Tepung Iles-iles ... 10

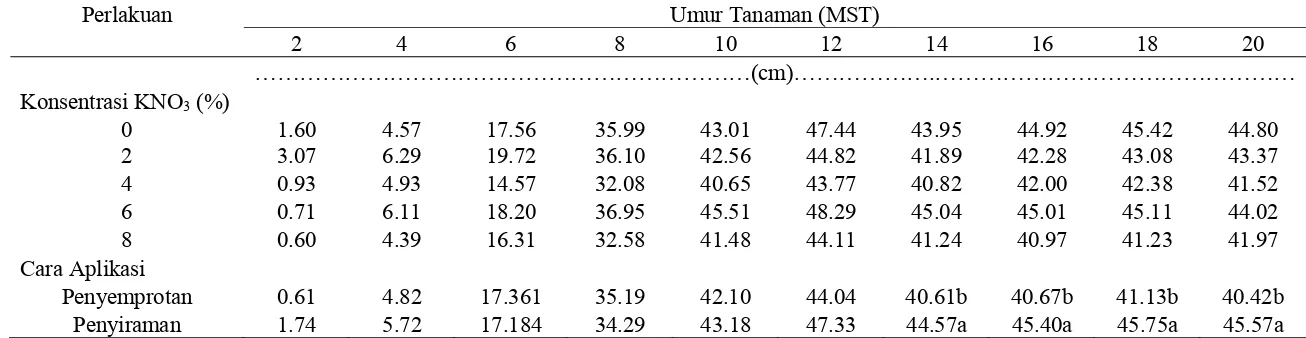

3 Rata-rata Panjang Petiol Daun Pertama Tanaman Iles-iles ... 22

4 Rata-rata Panjang Petiol Daun Kedua Tanaman Iles-iles ... 23

5 Rata-rata Panjang Petiol Daun Ketiga Tanaman Iles-iles... 24

6 Interaksi Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Panjang Petiol Daun kedua Tanaman Iles-iles pada 22 MST ... 24

7 Rata-rata Diameter Petiol Daun Pertama Tanaman Iles-iles ... 26

8 Rata-rata Diameter Petiol Daun Kedua Tanaman Iles-iles ... 27

9 Rata-rata Diameter Petiol Daun Ketiga Tanaman Iles-iles... 28

10 Rata-rata Lebar Rachis Daun Pertama Tanaman Iles-iles ... 30

11 Rata-rata Lebar Rachis Daun Kedua Tanaman Iles-iles ... 31

12 Rata-rata Lebar Rachis Daun Ketiga Tanaman Iles-iles... 32

13 Rata-rata Jumlah Anak Daun Tanaman Iles-iles ... 33

14 Interaksi Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Jumlah Anak Daun Pertama Tanaman Iles-iles pada Saat 22 MST ... 33

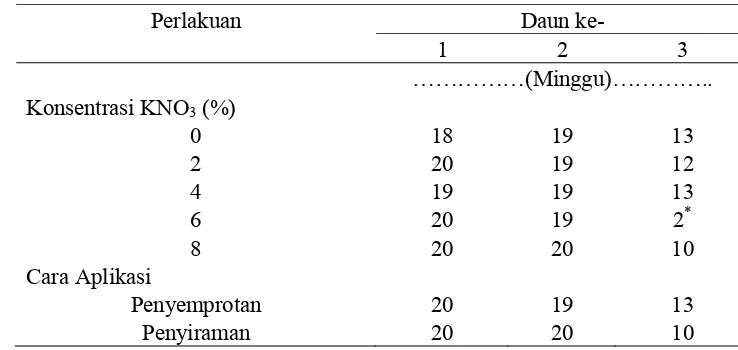

15 Rata-rata Lama Fase Vegetatif Tanaman Iles-iles ... 34

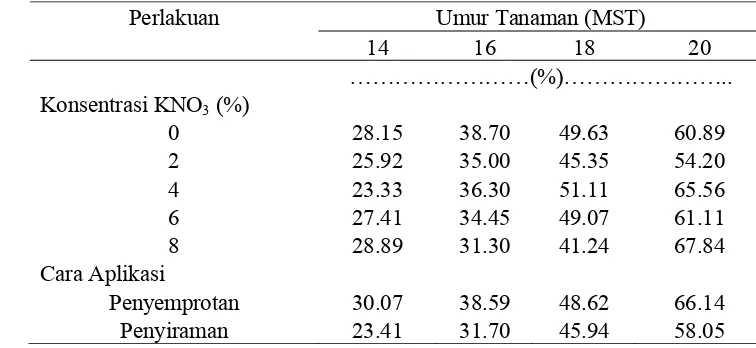

16 Intensitas Kerusakan Daun Pertama Tanaman Iles-iles... 35

17 Intensitas Kerusakan Daun Kedua Tanaman Iles-iles ... 36

18 Intensitas Kerusakan Daun Ketiga Tanaman Iles-iles ... 36

19 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Pertama Panen Destruktif 16 MST... 40

20 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Kedua Panen Destruktif 16 MST ... 41

21 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Hasil Panen Destruktif 16 MST ... 42

22 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Kedua Panen Destruktif 24 MST ... 43

23 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Hasil Panen Destruktif 24 MST ... 44

24 Panen Destruktif Tanaman Iles-iles dengan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan ... 45

25 Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Komponen Hasil Tanaman Iles-iles ... 47

DAFTAR GAMBAR

1 Siklus Amorphophallus muelleri Blume ... 2

2 Cara Pengukuran Peubah Pengamatan. (a) Cara Mengukur Panjang dan Diameter Petiol, (b) Cara Mengukur Lebar Rachis dan Jumlah Anak Daun, (c) Cara Mengukur Diameter dan Tinggi Umbi Jenis ... 16

3 Kondisi Umum Pertanaman Iles-iles pada Saat Percobaan di Kebun Percobaan IPB Leuwikopo ... 17

4 Kondisi Serangan Hama dan Penyakit pada Saat Percobaan (a) Papilio molytes L., (b) Ulat dari Famili Sphingidae, (c) Leptocorisa acuta, (d) Tetrigidae, (e) Bemisia tabaci,(f) Gejala Dansheen mosaic, (g) Gejala Layu Bakteri, (h) Serangan Sclerotium sp. ... 18

5 Kondisi Panjang Petiol Tanaman Iles-iles dengan Perlakuan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan…. ... 21

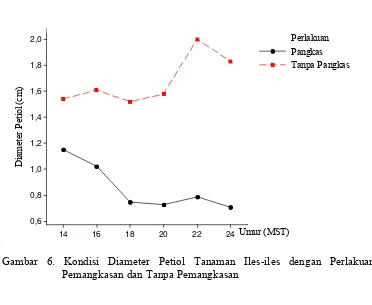

6 Kondisi Diameter Petiol Tanaman Iles-iles dengan Perlakuan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan… ... 25

7 Pertumbuhan Lebar Rachis Tanaman Iles-iles dengan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan ... 29

8 Intensitas Kerusakan Rachis Tanaman Iles-iles ... 37

9 Bobot Basah Panen Destruktif pada 8 MST…. ... 38

10 Bobot Kering Panen Destruktif pada 8 MST ... 39

11 Kadar Air Panen Destruktif pada 8 MST ... 39

12 Komponen Hasil Tanaman Iles-iles dengan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan………. ... 46

13 Gejala Tanaman Kekurangan Unsur Kalium yang Ditemui pada Tanaman yang Disiram (a) Spathiphyllum dan (b) Amorphophallus muelleri………. ... 49

DAFTAR LAMPIRAN

1 Data Klimatologi September 2010 sampai April 2011 ... 58

2 Hasil Analisis Tanah yang Digunakan untuk Percobaan ... 59

3 Rekapitulasi Sidik Ragam ... 60

4 Hasil Uji T Tanaman Iles-iles yang Dilakukan Pemangkasan dan Tanpa pemangkasan ... 65

5 Hasil Uji T Tanaman Iles-iles yang Dipangkas dan Tidak Dipangkas terhadap Jumlah Daun dan Lama Fase Vegetatif ... 65

6 Hasil Uji T Tanaman Iles-iles terhadap Komponen Panen Destruktif Tanaman Iles-iles ... 66

7 Hasil Uji T Tanaman Iles-iles terhadap Komponen Hasil Tanaman Iles-iles……. ... 66

8 Sidik Ragam Panjang Petiol Pertama Tanaman Iles-iles ... 67

9 Sidik Ragam Diameter Petiol Pertama Tanaman Iles-iles ... 69

10 Sidik Ragam Lebar Rachis Pertama Tanaman Iles-iles ... 71

11 Sidik Ragam Jumlah Anak Daun Pertama Tanaman Iles-iles ... 72

12 Sidik Ragam Lama Vegetatif Daun Pertama Tanaman Iles-iles ... 72

13 Sidik Ragam Intensitas Kerusakan Daun Pertama Tanaman Iles-iles…….. ... 73

14 Sidik Ragam Panjang Petiol kedua Tanaman Iles-iles ... 74

15 Sidik Ragam Diameter Petiol kedua Tanaman Iles-iles ... 76

16 Sidik Ragam Lebar Rachis kedua Tanaman Iles-iles ... 78

17 Sidik Ragam Jumlah Anak Daun kedua Tanaman Iles-iles ... 79

18 Sidik Ragam Lama Vegetatif Daun kedua Tanaman Iles-iles ... 79

19 Intensitas Kerusakan Daun kedua ... 80

20 Sidik Ragam Panjang Petiol ketiga Tanaman Iles-iles ... 81

21 Sidik Ragam Diameter Petiol ketiga Tanaman Iles-iles ... 82

22 Sidik Ragam Lebar Rachis ketiga Tanaman Iles-iles ... 83

23 Sidik Ragam Jumlah Anak Daun ketiga Tanaman Iles-iles ... 83

24 Sidik Ragam Lama Vegetatif Daun ketiga Tanaman Iles-iles... 83

25 Intensitas Kerusakan Daun ketiga… ... 84

26 Sidik Ragam Destruktif 8 MST Tanaman Iles-iles ... 85

27 Sidik Ragam Destruktif 16 MST Tanaman Iles-iles... 88

28 Sidik Ragam Destruktif 24 MST Tanaman Iles-iles... 93

29 Sidik Ragam Hasil Tanaman Iles-iles ... 96

30 Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman Iles-iles ... 97

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Umbi-umbian merupakan salah satu kekayaan sumber daya nabati Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sejauh ini perhatian pemerintah, termasuk peneliti, lebih fokus pada kelompok umbi-umbian yang tergolong utama (major root crops), seperti ubi kayu dan ubi jalar. Jenis umbi-umbian minor (minor root crops) asli Indonesia relatif masih terabaikan, salah satunya adalah iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) (Prana, 2006).

Iles-ilestermasuk dalam keluarga Araceae yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Iles-iles menghasilkan karbohidrat dalam bentuk glukomannan yang cukup tinggi (Harijati, 2010). Glukomannan merupakan polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari D-glukosa dan D-mannosa (Towaha, 2010). Glukomannan dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam industri perekat, tekstil, bahan negatif film, bahan isolator, pita seluloid, makanan, kosmetik, kertas, dan bahan pembawa obat-obatan (Jansen et al.,1996; Long dan Lin, 1998).

Iles-iles termasuk dalam tanaman tahunan (perennial) dan secara alami tumbuh sebagai vegetasi sekunder di pinggiran hutan pada ketinggian 0-900 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 1 000-1 500 mm (Jansen et al., 1996; Sugiyama dan Santosa, 2008). Iles-iles tumbuh subur pada tanah bertekstur liat berpasir, struktur gembur, dan tidak becek (tergenang air). Selain itu, drainase yang baik, dengan kandungan humus tinggi, dan pH tanah 6-7.5 juga merupakan kondisi lingkungan yang baik untuk iles-iles. Intensitas cahaya matahari optimal untuk iles- iles adalah 50-60 % (Jansen et al., 1996).

merugikan dalam budidaya tanaman iles-iles karena petani memerlukan waktu lama untuk panen. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan teknik budidaya melalui penghindaran dormansi (skip dormancy) agar diperoleh umbi yang berukuran besar dalam waktu yang lebih singkat. Umumnya, umbi dipanen setelah tiga tahun, tetapi jika umbi bibit yang ditanam semakin besar maka umur panen juga semakin singkat (Jansen et al., 1996; Sugiyama dan Santosa, 2008).

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa pemberian KNO3 mampu menunda waktu dormansi pada iles-iles, sehingga diperoleh umbi yang berukuran lebih besar dalam satu siklus tanam (Santosa et al., unpublished). Temuan awal tersebut perlu diverifikasi di lapangan sehingga teknologi tersebut dapat aplikatif bagi petani.

Gambar 1. Siklus Amorphophallus muelleri Blume

Pupuk KNO3 mengandung dua unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman yaitu 44 % kalium dan 12 % nitrogen. Nitrogen dan kalium merupakan dua unsur penting yang diperlukan tanaman iles-iles. Secara umum aplikasi KNO3 pada tanaman mampu mengatasi tunas yang dorman karena mampu mengaktifkan giberellin. Hasil penelitian Ginting et al. (2008) menunjukkan bahwa pemberian KNO3 4 g/l menghasilkan jumlah daun dan panjang flush yang paling tinggi pada

Daun

Umbi

Dorman

Umbi

tanaman mangga. Adapun hasil penelitian Andriani (2008) menunjukkan bahwa kalium nitrat (KNO3) dapat meningkatkan pertumbuhan, jumlah bunga, jumlah buah, dan produktivitas buah cabai merah (Capsicum annuum L).

Kalium merupakan pengaktif dari sejumlah besar enzim yang penting untuk respirasi dan fotosintesis. Kalium juga dapat digunakan untuk mengaktifkan enzim yang membentuk pati (Salisbury dan Ross, 1995a). Nitrogen merupakan komponen utama klorofil, protein, asam amino, dan enzim. Nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan daun dan batang, pertunasan, pembentukan klorofil, meningkatkan serapan unsur hara, dan pengaruhnya penting terhadap peningkatan hasil (Sumarwoto dan Widodo, 2008).

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi KNO3 terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman iles-iles.

Hipotesis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani

Taksonomi tanaman iles-iles menurut Jansen et al. (1996) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Monocotiledone Ordo : Aracales Famili : Araceae Sub famili : Aroideae

Genus : Amorphophallus

Spesies : Amorphophallus muelleri Blume

Sinonim dari Amorphophallus muelleri Blume adalah Amorphophallus blumei (Schott) Engler (1879), Amorphophallus oncophyllus Prain (1893), Amorphophallus burmanicus Hook.f. (1893), dan Brachyspatha muelleri (Blume) Schott (1856) (Jansen et al., 1996; Yuzammi, 2009).

Di Indonesia, iles-iles memiliki beberapa nama lokal diantaranya adalah badur, badul, badung, kajrong, porang, lotrok (Jawa); acung, iles, cocoan oray (Sunda); kruwu, labing (Madura) (Lingga et al.,1989; Lahiya, 1993; Jansen et al., 1996).

Macam Ciri Deskripsi

Daun

Warna

Permukaan

Bentuk

Hijau muda sampai hijau tua dengan warna tepi daun ungu muda (daun muda), hijau (umur sedang), dan kuning (daun tua)

Halus, licin, dan bergelombang

Elips dengan ujung daun runcing

Batang semu atau tangkai daun

Warna

Permukaan

Diameter

Panjang

Hijau muda sampai hijau tua dan terdapat bercak putih kehijauan

Halus dan licin

10-50 mm

40-180 cm

Umbi Batang

Warna luar

Warna dalam

Bentuk

Permukaan

Bobot

Diameter

Coklat tua

Kuning

Bulat agak lonjong berserabut akar dengan bangun teratur

Halus sampai kasar

Mencapai 3000 g

Mencapai 28 cm

Tabel 1. Ciri Morfologi Tanaman Iles-iles (Amorphophallus muelleri

Bulbil

Warna luar

Warna dalam

Permukaan

Bobot

Letak

Bentuk

Diameter

Coklat

Kuning

Kasar

1-23 g

Pada percabangan tulang daun dan anak daun, di atas percabangan tangkai daun

Bulat simetris sampai lonjong

10-50 mm

Bunga

Bentuk

Susunan

Seludang bunga (Spathe)

Tangkai

Putik

Benang sari

Seperti tombak ujung tumpul (diameter 4-7 cm), tinggi 10-20.5 cm, uniseksual

Seludang bunga, putik, dan benang sari

Pendek, membulat, agak tegak, satu buah. Bagian bawah hijau keunguan bercak putih, bagian atas juga bercak putih. Tinggi 20-28 cm dengan diameter 6-8 cm.

Hijau muda sampai hijau tua bercak putih kehijauan, tinggi 25-45 cm, diameter 16.5-28 mm, dengan permukaan halus dan licin

Merah hati

(Sumber: Sumarwoto 2005)

Buah

Tipe

Warna

Bentuk tandan

Jumlah buah

Jumlah biji

Umur masak buah

Masa dorman biji

Berdaging dan majemuk

Hijau waktu muda, kuning kehijauan mulai tua, orange sampai merah pada saat masak

Tandan berbentuk lonjong yang meruncing ke pangkal, diameter 40-80 mm, dan tinggi 10-22 cm

100-450 butir per tongkol buah

2-4 biji per buah

8-9 bulan mulai dari pembungaan

5-6 bulan

(Sumber: Sumarwoto 2005)

(Sumber: Sumarwoto 2005) Sumber: Jansen et al. (1996)

Ekologi

Iles-iles merupakan salah satu tanaman tahunan yang dapat tumbuh di daerah tropis sampai sub tropis. Iles-iles dibudidayakan secara tumpang sari di bawah tanaman hutan, kelapa, dan jati. Iles-iles juga dapat ditemukan di bawah

Cone

Bunga Jantan Bunga Betina

rumpun bambu, tepi sungai, semak belukar, dan tempat-tempat di bawah naungan. Tanaman ini membutuhkan naungan dalam siklus hidupnya, yaitu sebesar 50-60 % (Kasno et al., 2007). Iles-iles banyak didapatkan pada naungan bervariasi antara lahan terbuka sampai sekitar 90 % naungan (Sumarwoto dan Widodo, 2008). Iles- iles tersebar pada ketinggian tempat dengan kisaran 0-900 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 1 000-1 500 mm/tahun atau 300-500 mm/bulan dengan suhu optimum 25-35 ˚C (Jansen et al., 1996; Kasno et al.,

2007; Sugiyama dan Santosa, 2008).

Pada dasarnya iles-iles dapat tumbuh pada berbagai kondisi lahan, kecuali pada tanah rawa dan payau. Iles-iles tumbuh baik pada tanah berstruktur gembur dan kaya humus serta hara, bertekstur liat berpasir, berdrainase baik, dan memiliki kisaran pH antara 6-7.5 (Jansen et al., 1996). Sumarwoto (2004) dan Kasno et al.

(2007) menambahkan bahwa iles- iles juga mampu tumbuh pada tanah agak asam sampai netral.

Budidaya

Iles-iles dapat diperbanyak melalui biji, umbi, dan bulbil. Umbi dan bulbil memiliki masa dormansi yang relatif sama yaitu 5-6 bulan. Perbanyakan dengan umbi membutuhkan umbi dalam jumlah besar kira-kira dapat mencapai 25 % dari hasil panen. Bulbil juga dapat ditanam seperti umbi-umbi kecil. Satu hektar

Amorphophallus muelleri Blume dapat menghasilkan kira-kira 50 000 bulbil dan 1.8 juta biji (daya berkecambah sekitar 60 %) (Jansen et al., 1996).

Tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk ion yang terdapat di daerah perakaran. Tanaman dapat tumbuh optimal apabila ketersediaan unsur hara dalam tanah cukup. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan berupa pupuk organik dan pupuk anorganik. Dosis pemupukan tergantung dari tingkat kesuburan tanah yang akan digunakan. Menurut Jansen et al. (1996) pupuk yang digunakan dalam setiap ha tanaman iles-iles adalah 25 ton pupuk organik, 20 kg N, 40 kg P2O5, dan 80 kg K2O yang diberikan pada saat tanam dan 20 kg N pada saat 2-3 bulan setelah tanam.

Tanaman iles-iles merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Namun, untuk mendapatkan hasil optimal perlu perawatan, diantaranya penyiangan, penggemburan tanah disekitar tanaman, dan pembuatan saluran drainase.

Tanaman iles-iles dapat dipanen 2.5 tahun setelah tanam atau setelah mengalami tiga kali fase vegetatif. Ciri-ciri tanaman yang dapat dipanen adalah sebagian besar atau semua bagian daun sudah layu dan kering. Iles-iles memiliki dua siklus hidup, yaitu vegetatif dan generatif yang dipisahkan oleh masa dorman. Fase vegetatif diawali dari penunasan, kemudian tumbuh akar pada dasar tunas di atas umbi, diikuti dengan pemanjangan batang semu dan daun. Umbi baru terbentuk di bagian dasar batang semu, umbi lama akan mengerut dan membusuk. Pada musim kemarau daun mengering dan tanaman dorman. Saat musim hujan tiba, tanaman akan memasuki fase vegetatif berikutnya atau fase generatif. Selama fase generatif tanaman akan menghasilkan biji dan tidak terdapat daun (Jansen et al., 1996).

Nutrisi Iles-iles

Tabel 2. Komposisi Kimia Umbi Segar dan Tepung Iles-iles Analisis Kandungan per 100 g

Umbi segar (%) Tepung (%) Air Glukomannan Pati Protein Lemak Serat kasar Kalsium Oksalat Abu

Logam berat (Cu)

83.30 3.58 7.65 0.92 0.02 2.50 0.19 1.22 0.09 6.80 64.98 10.24 3.42 - 5.90 - 7.88 0.13

Sumber: Arifin (2001)

Tepung iles-iles dibuat sebagai bahan baku konyaku, yaitu makanan khas Jepang. Caranya adalah keripik umbi diproses lebih lanjut untuk memperoleh glukomannan.

Banyak manfaat glukomannan dalam bidang kesehatan, seperti sebagai obat disentri, kolera, menurunkan tekanan darah, kolesterol, rematik, kencing manis, serta gangguan pencernaan (Lingga et al., 1989; Jansen et al., 1996).

Kalium Nitrat (KNO3)

Kalium nitrat (KNO3) mengandung dua unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman, yaitu 44 % kalium dan 12 % nitrogen. Nitrogen dan kalium merupakan dua unsur makro yang diperlukan tanaman. Kalium diserap tanaman dalam bentuk K+. Ion ini dengan mudah disalurkan dari organ dewasa ke organ muda. Kalium merupakan pengaktif dari sejumlah besar enzim yang penting untuk respirasi dan fotosintesis (Taiz and Zeiger, 2002). Kalium juga dapat mengaktifkan enzim yang membentuk pati (Salisbury dan Ross, 1995a).

Tanaman yang kekurangan kalium akan mengakumulasi karbohidrat lebih rendah karena fotosintesis berjalan lambat. Kekurangan kalium juga menyebabkan daun menjadi kuning, batang menjadi lemah, dan rentan terhadap hama dan penyakit (Salisbury dan Ross, 1995a).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanaan di kebun percobaan IPB, Leuwikopo, Dramaga dengan jenis tanah latosol Dramaga. Percobaan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2010 sampai dengan 12 April 2011.

Bahan dan Alat

Bahan tanam yang digunakan adalah 288 umbi iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) yang berumur satu tahun, dengan bobot 21.3 ± 3.7 g, diameter 3.7 ± 0.39 cm, dan tinggi 2.4 ± 0.28 cm. Pupuk yang digunakan adalah 4 g N/tanaman, 3 g P2O5/tanaman, 2 g K2O/tanaman, pupuk kandang 1 kg/tanaman, Furadan 3G® 2 g/tanaman, dan kalium nitrat (KNO3). Kalium nitrat mengandung 15 % N, 14 % K2O, 18 % Na, dan 0.05% B. Bakterisida Agrept® yang mengandung 20 % streptomisin sulfat digunakan dengan konsentrasi 0.15 % dan dosis 40 cc/tanaman. Bahan lain yang digunakan adalah polibag 50 cm x 50 cm, paranet 50 %, bambu, dan tali rafia.

Alat yang digunakan antara lain jangka sorong, sprayer, meteran, cangkul, alat siram, oven, dan blender.

Metode Percobaan

Percobaan dilaksanakan secara faktorial menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan dua faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi KNO3 terdiri atas: K1 = 0 % pangkas, K2 = 0 %, K3 = 2 %, K4 = 4 %, K5 = 6 %, dan K6 = 8 % (g/l). Faktor kedua ialah cara pemberian KNO3 terdiri atas: penyemprotan lewat daun (P1) dan penyiraman melalui tanah (P2). Pada setiap ulangan terdapat 8 tanaman, yang terdiri dari 5 tanaman yang diamati setiap dua minggu dan 3 tanaman pengamatan destruktif pada minggu ke 8, 16, dan 24, sehingga terdapat 36 satuan percobaan.

Keterangan:

Yijk = Hasil pengamatan pada perlakuan α ke-i, perlakuan β ke-j, dan kelompok ke-k

µ = Rataan umum

αi = Pengaruh perlakuan kosentrasi KNO3 ke-i; i = 1, 2, 3, 4, 5

βj = Pengaruh perlakuan cara aplikasi ke-j; j = 1, 2

(αβ)ij = Pengaruh interaksi perlakuan konsentrasi KNO3 ke-i dan perlakuan cara aplikasi ke-j

тk = Pengaruh kelompok ke-k; k = 1, 2, 3

εijk = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan α ke-i, perlakuan β ke-j dan kelompok ke-k

Pengaruh konsentrasi KNO3 dan cara pemberian KNO3 terhadap produksi iles-iles dapat diketahui dengan menggunakan analisis ragam. Apabila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata, dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5 %. Pengaruh pemangkasan iles-iles dianalisis menggunakan uji t.

Pelaksanaan Percobaan

Penanaman dilakukan pada polibag yang berisi campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:9 (v/v). Polibag yang telah diisi media kemudian diletakkan di bawah paranet 50 % dengan jarak tanam 60 cm x 60 cm (Gambar 3). Umbi ditanam sebanyak satu umbi per polibag dengan kedalaman kurang lebih 3 cm dari permukaan tanah. Urea, KCl, dan SP-18 diberikan pada saat 4 minggu setelah tanam (MST) dengan dosis yang telah ditentukan. Urea diberikan sebanyak setengah dosis, sisanya diberikan pada saat tanaman berumur 8 MST. Furadan 3G® diberikan secukupnya di sekeliling lubang tanam.

Perlakuan KNO3 dan pemangkasan dilakukan pada tiga bulan setelah tanam. Aplikasi KNO3 dilakukan dengan selang waktu dua minggu sampai daun terakhir iles-iles menguning. Konsentrasi KNO3 yang diberikan sesuai perlakuan.

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, serta pemberian ajir agar tidak roboh. Penyiraman dilakukan setiap hari jika tidak terjadi hujan. Penyiangan gulma dilakukan secara manual seminggu sekali. Pengendalian hama dan penyakit dilakuan secara kimiawi dan manual. Pengendalian secara kimia dilakukan pada saat 13 MST dengan menyemprotkan Agrept® ke tanaman.

Pengamatan

Terdapat tiga jenis pengamatan, yaitu pengamatan vegetatif setiap dua minggu, pengamatan destruktif pada minggu ke 8, 16, dan 24, serta pengamatan panen (Gambar 2). Pengamatan vegetatif meliputi:

1. Panjang petiol, diukur dari pangkal batang (3 cm dari permukaan tanah) hingga ujung percabangan daun dengan menggunakan meteran.

2. Lebar rachis, diukur dari titik awal percabangan dengan petiol hingga daun paling ujung.

3. Diameter petiol, diukur dengan menggunakan jangka sorong yang diperoleh melalui rata-rata dari tiga titik, yaitu pangkal, tengah, dan ujung petiol.

4. Jumlah anak daun, dihitung tiap lembar pada daun.

5. Lama fase vegetatif, dihitung dari bibit ditanam sampai daun tanaman kuning (dorman).

6. Intensitas kerusakan daun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

I= 100%

Keterangan:

I = Intensitas kerusakan daun

n = Jumlah tanaman yang rusak dengan kategori tertentu v = Nilai skala setiap kategori serangan

Z = Nilai skala tertinggi

Nilai skoring yang digunakan adalah 1 = Tidak ada kerusakan

3 = < 50 % bagian rachis rusak 5 = ≥ 50 % bagian rachis rusak 7 = ≥ 75 % bagian rachis rusak 9 = Semua bagian tanaman rusak

7. Jumlah daun, dihitung jumlah daun pada setiap tanaman

Pengamatan destruktif, meliputi:

1. Bobot basah akar, akar yang telah dibersihkan ditimbang. 2. Bobot basah petiol, petiol yang telah dibersihkan ditimbang.

3. Bobot basah rachis, rachis termasuk anak daun yang telah dibersihkan ditimbang.

4. Bobot basah umbi, umbi yang telah dibersihkan ditimbang.

5. Bobot kering akar, akar yang telah dioven pada suhu 120˚C selama tiga hari ditimbang.

6. Bobot kering petiol, petiol yang telah dioven pada suhu 120˚C selama tiga hari ditimbang.

7. Bobot kering rachis, rachis dan anak daun yang telah dioven pada suhu 120˚C selama tiga hari ditimbang.

8. Bobot kering umbi, umbi yang telah dioven pada suhu 120˚C selama tiga hari ditimbang.

Pengamatan panen, meliputi:

1. Bobot basah umbi, umbi yang telah dibersihkan ditimbang. 2. Diameter umbi, diukur dengan menggunakan jangka sorong. 3. Tinggi umbi, diukur dengan menggunakan jangka sorong.

4. Bobot kering, umbi basah yang telah diambil sebanyak 100 g dikeringkan dengan sinar matahari selama dua hari dan oven pada suhu 60 ˚C selama dua hari ditimbang.

(a) (b)

(c)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Penanaman dilakukan pada bulan September 2010 yaitu saat musim penghujan dengan curah hujan cukup tinggi, sebanyak 601 mm/bulan dan hari hujan sebanyak 29 hari (Lampiran 1), sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada fase awal pertumbuhan. Suhu pada saat pertumbuhan iles-iles berkisar antara 23-27 ˚C. Setelah dua bulan penanaman, tanaman menunjukkan pertumbuhan morfologi yang normal. Umbi-umbi yang busuk diganti pada saat 1 dan 2 MST. Menurut Jansen et al. (1996) tanaman iles-iles dapat tumbuh baik dengan curah hujan 300-500 mm/bulan. Tanaman iles-iles tumbuh baik pada suhu 25-35 ˚C.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) Gambar 4. Kondisi Serangan Hama dan Penyakit pada Saat Percobaan (a) Papilio

molytes L., (b) Ulat dari Famili Sphingidae, (c) Leptocorisa acuta, (d)

Tetrigidae, (e) Bemisia tabaci,(f) Gejala Dansheen mosaic, (g) Gejala Layu Bakteri, (h) Serangan Sclerotium sp.

Hasil analisis tanah di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan menunjukkan pH masam yaitu 5.2. Kandungan hara tanah secara umum tergolong rendah, kecuali kandungan P-total yang tinggi. Hasil analisis tanah menunjukkan kandungan liat sebesar 64.79 %. Hasil analisis tanah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

terbawa oleh pupuk kandang yang diberikan dan yang berasal dari tanah. Ada beberapa penyakit yang menyerang iles-iles antara lain, Dansheen mosaic yang menyerang 25 daun (6.5 %) dan layu bakteri diikuti dengan busuk pangkal batang sebanyak 3 tanaman (1 %). Pengendalian penyakit ini dilakukan secara kimia, yaitu dengan menyemprotkan Agrept® pada tanaman. Hama yang menyerang tanaman iles-iles di lapangan adalah Papilio molytes L., ulat dari famili Sphingidae, Leptocorisa acuta, Tetrigidae, dan Bemisia tabaci. Pengendalian hama dilakukan dengan cara manual. Bemisia tabaci merupakan hama yang menyerang hampir semua tanaman iles-iles (90 %) dan mampu mematikan tanaman iles-iles. Menurut Setiawati et al. (2005) gejala serangan bemisia tabaci

berupa bercak nekrotik pada daun, disebabkan oleh rusaknya sel-sel dan jaringan daun akibat serangan nimfa dan serangga dewasa. Serangan kutu kebul dapat menghambat pertumbuhan tanaman jika populasinya tinggi. Embun madu yang dikeluarkan dapat mengundang serangan jamur jelaga berwarna hitam, yang menyerang pada berbagai stadia tanaman. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengendalian secara kimia dikarenakan kondisi tanaman yang akan memasuki dorman. Kondisi serangan hama dan penyakit dapat dilihat pada Gambar 4.

Panen dilakukan secara serempak pada saat semua tanaman memasuki masa dorman, yaitu pada bulan April 2011 umur 27 MST. Umbi yang dihasilkan pada percobaan ini belum layak untuk tujuan konsumsi karena bobot umbi masih rendah. Menurut Jansen et al. (1996) umbi iles-iles dapat dipanen untuk tujuan konsumsi setelah mengalami tiga kali fase vegetatif.

Komponen vegetatif yang diamati terdiri dari panjang petiol, lebar rachis, diameter petiol, jumlah anak daun, dan lama fase vegetatif pada setiap daun, serta jumlah daun pada setiap tanaman. Rekapitulasi sidik ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa cara aplikasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif, sedangkan konsentrasi KNO3 berpengaruh nyata pada panjang petiol.

Panjang Petiol

dan ketiga, analisis sidik ragam mulai dilakukan pada saat 8 dan 18 MST. Waktu pengukuran panjang petiol yang berbeda disebabkan ketidakserempakan tanaman iles-iles dalam memunculkan daun kedua dan ketiga. Menurut Sugiyama dan Santosa (2008) daun iles-iles akan muncul jika daun yang lebih tua sudah mengalami perkembangan yang optimal.

Perlakuan KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap panjang petiol daun pertama dan ketiga, tetapi pada panjang petiol daun kedua berbeda nyata pada saat 18 MST. Pada saat 18 MST aplikasi 6 % KNO3 memberikan respon panjang petiol paling baik pada daun kedua, sebesar 74.91 cm dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan tanpa pupuk, sebesar 74.42 cm (Tabel 4). Peningkatan konsentrasi KNO3 tidak memberikan perbedaan nyata, kecuali dengan 2 % KNO3 (Tabel 4). Pemberian 2 % KNO3 memberikan panjang petiol terpendek, yaitu 62.22 cm. Hal ini terjadi karena pada daun pertama pertumbuhan telah optimal, sehingga tidak mengalami penambahan, sedangkan pada daun kedua berpengaruh nyata karena pada daun kedua masih berlangsung proses pertumbuhan.

Perlakuan cara aplikasi pupuk berpengaruh nyata terhadap panjang petiol daun pertama dan kedua (Tabel 3 dan 4), sedangkan daun ketiga tidak berpengaruh nyata (Tabel 5). Aplikasi pupuk dengan cara penyiraman memberikan panjang petiol yang lebih baik dibandingkan dengan penyemprotan pada saat 14 sampai 20 MST, yaitu 44.57 cm, 45.40 cm, 45.75 cm, dan 45.57 cm pada daun pertama (Tabel 3). Aplikasi pupuk dengan cara penyiraman juga memberikan panjang petiol daun kedua yang lebih baik dibandingkan dengan penyemprotan pada saat 18 sampai 24 MST, yaitu 73.94 cm, 74.97 cm, 75.68 cm, dan 76.05 cm (Tabel 4).

Interaksi antara konsentrasi KNO3 dan cara aplikasi berpengaruh nyata terhadap panjang petiol daun kedua pada saat 22 MST. Aplikasi 8 % KNO3 dengan cara penyiraman memberikan panjang petiol terpanjang dibandingkan dengan perlakuan lainnya sebesar 81.03 cm, tetapi tidak berbeda nyata dengan aplikasi 0 % KNO3 dengan cara penyemprotan dan penyiraman sebesar 75.05 cm dan 74.65 cm (Tabel 6).

berupa kondisi lingkungan (Harijati et al., 2010). Hormon pada tanaman dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu hormon pemacu dan penghambat pertumbuhan (Fisher, 1992). Kondisi lingkungan yang paling berpengaruh terhadap tinggi tanaman adalah intensitas cahaya, kesuburan tanah, dan ketersediaan air (Harijati et al., 2010). Menurut Santosa et al. (2006) naungan menyebabkan peningkatan panjang petiol iles-iles. Tanah yang subur dan ketersediaan air menyebabkan iles-iles dapat tumbuh dengan optimal.

24 22

20 18

16 80

70

60

50

40

30

20

10

P

a

nj

a

n

g P

e

ti

ol

(

c

m

)

Pangkas Tanpa Pangkas Perlakuan

[image:31.612.134.503.221.480.2]Waktu (MST)

Gambar 5. Kondisi Panjang Petiol Tanaman Iles-iles dengan Perlakuan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan

Tabel 3.Rata-rata Panjang Petiol Daun Pertama Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ………(cm)……….……… Konsentrasi KNO3 (%)

0 1.60 4.57 17.56 35.99 43.01 47.44 43.95 44.92 45.42 44.80 2 3.07 6.29 19.72 36.10 42.56 44.82 41.89 42.28 43.08 43.37 4 0.93 4.93 14.57 32.08 40.65 43.77 40.82 42.00 42.38 41.52 6 0.71 6.11 18.20 36.95 45.51 48.29 45.04 45.01 45.11 44.02 8 0.60 4.39 16.31 32.58 41.48 44.11 41.24 40.97 41.23 41.97 Cara Aplikasi

Tabel 4. Rata-rata Panjang Petiol Daun Kedua Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

………(cm)……….……… Konsentrasi KNO3 (%)

0 9.97 15.60 31.99 56.26 70.24 74.42a 74.76 74.85 74.46 89.64 2 13.49 28.50 35.18 52.70 61.29 62.22b 65.65 68.46 68.92 69.92 4 4.65 12.52 27.25 50.75 67.81 71.98a 72.71 70.90 73.52 82.42 6 10.83 15.74 32.45 53.74 68.77 74.91a 75.69 75.98 77.48 82.42 8 4.43 12.80 29.04 51.56 65.04 70.95a 71.66 73.28 73.26 73.71

Cara Aplikasi

Tabel 5. Rata-rata Panjang Petiol Daun Ketiga Tanaman Iles-iles Perlakuan Umur Tanaman (MST)

18 20 22 24 ...(cm)..……….……. Konsentrasi KNO3 (%)

0 20.49 33.79 73.30 74.30

2 43.41 44.79 70.20 74.52

4 29.90 43.23 72.75 73.63

6 - 3.50 - -

8 27.33 23.48 55.38 59.63

Cara Aplikasi

Penyemprotan 27.26 36.18 68.88 69.15 Penyiraman 46.97 29.07 66.70 71.98 Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak

berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Tabel 6. Interaksi Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Panjang Petiol Daun kedua Tanaman Iles-iles pada 22 MST

Cara Konsentrasi KNO3 (%)

Aplikasi 0 2 4 6 8

Penyemprotan 75.05abc 66.44bc 63.95c 77.58ab 65.53c Penyiraman 74.65abc 70.49abc 77.85a 74.37abc 81.03a Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Diameter Petiol

Perlakuan KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap diameter petiol daun pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini diduga oleh panjang petiol yang memberikan respon tidak berpengaruh nyata. Menurut Ambarwati dan Murti (2001) panjang dan diameter petiol memiliki korelasi yang nyata, sehingga semakin panjang petiol, maka semakin besar diameter petiol.

daun kedua, yaitu sebesar 1.92 cm (Tabel 8) dan diameter daun ketiga sebesar 1.76 cm (Tabel 9).

Diameter petiol dipengaruhi oleh umur tanaman (Jansen et al., 1996). Umbi iles-iles akan menghasilkan daun dengan diameter petiol yang lebih besar dengan semakin besarnya umbi. Tabel 7, 8, dan 9 memperlihatkan bahwa setelah diameter iles-iles mencapai maksimal, selanjutnya terjadi penurunan diameter. Hal tersebut diduga karena kandungan air dalam petiol semakin berkurang dan mulai senescence.

24 22 20

18 16

14 2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

D

iam

e

ter

P

et

io

l

(c

m

)

Pangkas Tanpa Pangkas Perlakuan

[image:35.612.131.503.256.561.2]Umur (MST)

Gambar 6. Kondisi Diameter Petiol Tanaman Iles-iles dengan Perlakuan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan

Tabel 7. Rata-rata Diameter Petiol Daun Pertama Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ………(cm)……….……… Konsentrasi KNO3 (%)

0 0.33 0.46 0.79 1.07 1.15 1.24 1.24 1.26 1.13 1.08

2 0.32 0.44 0.68 0.91 1.13 1.19 1.16 1.16 1.13 1.11

4 0.26 0.39 0.63 0.89 1.14 1.20 1.20 1.20 1.16 1.04

6 0.34 0.49 0.70 0.97 1.22 1.28 1.27 1.24 1.19 1.14

8 0.27 0.47 0.67 0.93 1.17 1.24 1.19 1.18 1.14 0.99

Cara Aplikasi

Tabel 8. Rata-rata Diameter Petiol Daun Kedua Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ……….…(cm)……….………. Konsentrasi KNO3 (%)

0 0.61 1.02 1.43 1.75 1.88 1.95 1.95 2.01 1.81 1.81 2 0.71 1.05 1.39 1.70 1.81 1.78 1.85 1.98 1.79 1.95 4 0.58 0.90 1.27 1.66 1.89 1.91 1.91 1.92 1.84 1.98 6 0.60 1.00 1.44 1.74 1.95 1.99 1.98 2.03 1.87 2.02 8 0.45 0.94 1.34 1.68 1.90 1.92 1.89 2.00 1.81 1.77 Cara Aplikasi

Tabel 9. Rata-rata Diameter Petiol Daun Ketiga Tanaman Iles-iles Perlakuan Umur Tanaman (MST)

18 20 22 24 ………(cm)..………. Konsentrasi KNO3 (%)

0 1.19 1.18 1.74 1.65

2 1.45 1.41 1.91 1.73

4 1.23 1.47 1.85 1.71

6 - 0.55 - -

8 1.18 0.98 1.71 1.57

Cara Aplikasi

Penyemprotan 1.25 1.07 1.90 1.76 Penyiraman 1.41 1.28 1.69 1.55 Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak

berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Lebar Rachis

Perlakuan konsentrasi KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap lebar rachis daun pertama, kedua, dan ketiga (Tabel 10, 11, dan 12). Perlakuan cara aplikasi berpengaruh terhadap lebar rachis daun pertama dan kedua pada 10 MST dan 22 MST, dan tidak berpengaruh nyata pada daun ketiga. Perlakuan aplikasi pupuk dengan cara penyiraman memberikan respon terbaik pada lebar rachis daun pertama, yaitu 26.89 cm pada 10 MST, hingga 28.37 pada 14 MST (Tabel 10). Pada daun kedua, cara aplikasi melalui penyiraman juga berpengaruh nyata terhadap lebar rachis, yaitu 40.20 cm pada 22 MST dan 39.32 pada 24 MST (Tabel 11). Cara aplikasi melalui penyiraman menghasilkan lebar rachis sebesar 37.39 cm pada daun ketiga (Tabel 12). Aplikasi KNO3 dengan cara penyiraman memberikan respon paling baik terhadap lebar rachis tanaman iles-iles karena tidak menimbulkan kerusakan pada daun, sedangkan aplikasi KNO3 dengan cara penyemprotan menimbulkan kerusakan daun. Terjadinya kerusakan daun diduga disebabkan oleh waktu aplikasi yang kurang tepat, yaitu pada pukul 07.00 sampai 09.00, sedangkan menurut Taiz dan Zeiger (2002) waktu aplikasi dengan cara penyemprotan yang paling baik adalah sore hari.

tidak dipangkas memiliki lebar rachis yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang dipangkas (Gambar 7).

Lebar rachis diukur dari titik percabangan hingga ujung daun tanaman iles-iles. Lebar kanopi iles-iles merupakan dua kali lebar rachis. Lebar kanopi tanaman iles-iles dapat mencapai 100-150 cm (Sugiyama dan Santosa, 2008). Lebar daun yang besar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman.

24 22 20

18 16

14 40

35

30

25

20

15

10

L

e

b

a

r Ra

c

h

is

(c

m

)

Pangkas Tanpa Pangkas Perlakuan

[image:39.612.146.504.238.462.2]Umur (MST)

Tabel 10. Rata-rata Lebar Rachis Daun Pertama Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 ………..…….……..(cm)……….……… Konsentrasi KNO3 (%)

0 11.00 17.84 23.40 27.26 28.34 28.41 25.76 21.61 19.21 2 13.89 18.25 22.47 25.49 26.30 26.45 24.61 23.35 21.12 4 11.87 15.24 21.68 25.85 26.99 26.59 24.92 21.91 16.43 6 13.20 18.87 23.19 27.21 28.24 28.36 25.47 22.89 21.12 8 12.37 17.37 22.85 26.00 27.19 27.69 25.77 23.45 19.95 Cara Aplikasi

Tabel 11. Rata-rata Lebar Rachis Daun Kedua Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 ………..…….……..(cm)……….……… Konsentrasi KNO3 (%)

0 23.67 26.14 34.69 38.75 42.30 42.41 39.60 38.29 34.99 2 21.86 27.39 34.59 38.18 38.30 39.06 39.07 38.13 39.54 4 13.61 23.22 32.96 39.13 41.30 40.73 36.38 37.23 41.43 6 21.45 26.97 33.85 39.47 41.95 41.94 40.91 35.32 41.15 8 17.17 26.42 32.85 37.88 40.21 39.72 37.68 36.95 36.94 Cara Aplikasi

Tabel 12. Rata-rata Lebar Rachis Daun Ketiga Tanaman Iles-iles

Perlakuan Umur Tanaman (MST)

22 24 ...(cm)………..

Konsentrasi KNO3 (%)

0 35.08 34.96

2 38.00 37.00

4 38.52 38.28

6 - -

8 32.88 31.83

Cara Aplikasi

Penyemprotan 36.55 36.08

Penyiraman 37.39 35.14

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

(-): tidak muncul daun ketiga

Jumlah Anak Daun

Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan cara aplikasi tidak berpengaruh terhadap jumlah anak daun pertama, kedua, dan ketiga (Tabel 13). Tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah anak daun meningkat dari daun kesatu ke daun kedua dan ketiga. Hal tersebut diduga karena daun pertama merupakan daun juvenil, seperti pada tanaman yang lain. Menurut Sugiyama dan Santosa (2008) jumlah anak daun dipengaruhi oleh urutan daun yang muncul, daun kedua dan ketiga lebih banyak dibandingkan daun pertama.

Interaksi antara konsentrasi KNO3 dan cara aplikasi berpengaruh terhadap jumlah anak daun pertama tanaman iles-iles. Aplikasi 0 % dan 6 % KNO3 dengan cara penyiraman, demikian juga aplikasi 6 % KNO3 dengan cara penyemprotan memberikan jumlah anak daun yang lebih banyak, sebesar 15 buah dibandingkan dengan perlakuan lain (Tabel 14).

Tabel 13. Rata-rata Jumlah Anak Daun Tanaman Iles-iles

Perlakuan Daun ke-

1 2 3 ………..….(Buah)………...

Konsentrasi KNO3 (%)

0 15 33 34

2 14 28 35

4 14 33 32

6 14 32 -

8 14 31 34

Cara Aplikasi

Penyemprotan 14 32 35

Penyiraman 14 31 32

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Tabel 14. Interaksi Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Jumlah Anak Daun Pertama Tanaman Iles-iles pada Saat 22 MST

Cara Konsentrasi KNO3 (%)

Aplikasi 0 2 4 6 8

Penyemprotan 14ab 14ab 14ab 15a 12b Penyiraman 15a 14ab 14ab 13ab 15a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Lama Fase Vegetatif

Perlakuan KNO3 dan cara aplikasi tidak berpengaruh nyata terhadap lama fase vegetatif daun pertama, kedua, ketiga (Tabel 15). Wareing dan Philips (1981)

dalam Wattimena (1988) menyatakan bahwa siklus tahunan dari pertumbuhan tunas sampai dorman diatur oleh keseimbangan antara penghambat pertumbuhan endogen dengan GA8. Lakitan (1996) menambahkan bahwa dormansi merupakan fenomena yang lebih kompleks yang disebabkan oleh interaksi secara simultan antara beberapa faktor internal dan eksternal.

Tabel 15. Rata-rata Umur Setiap Daun Tanaman Iles-iles

Perlakuan Daun ke-

1 2 3 ………(Minggu)…………..

Konsentrasi KNO3 (%)

0 18 19 13

2 20 19 12

4 19 19 13

6 20 19 2*

8 20 20 10

Cara Aplikasi

Penyemprotan 20 19 13

Penyiraman 20 20 10

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

* = Tanaman mati karena busuk

Siklus hidup tanaman iles-iles dapat dianalogikan dengan tanaman suweg. Daun suweg (Amorphophallus paeoniifolius) mengalami fase pertumbuhan selama 90-150 hari yang berlangsung melalui 6 tahapan. Tahapan 0 diawali dari pecahnya dormansi yang ditandai dengan adanya pembesaran antara tunas a pikal dan umbi. Tahapan I diawali dari munculnya seludang daun 2-3 cm di atas permukaan tanah yang berlangsung selama 15-21 hari. Tahapan II terjadi 14 hari setelah tahapan I, yaitu saat seludang daun ketiga mulai tampak. Tahapan III terjadi 7 hari setelah tahapan II. Tahapan IV terjadi 7-9 hari setelah tahapan III, anak daun sudah sepenuhnya muncul dan batang semu tidak tertutupi seludang. Tahapan V terjadi saat daun telah tumbuh maksimal sampai daun tersebut mati. Waktu tahapan lima bergantung dari jumlah daun pertanaman (Sugiyama dan Santosa, 2008).

antara 2-4 minggu kemudian. Daun-daun yang baru berukuran lebih kecil dibandingkan dengan daun sebelumnya. Itu berarti bahwa dengan adanya pemangkasan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme pada iles-iles.

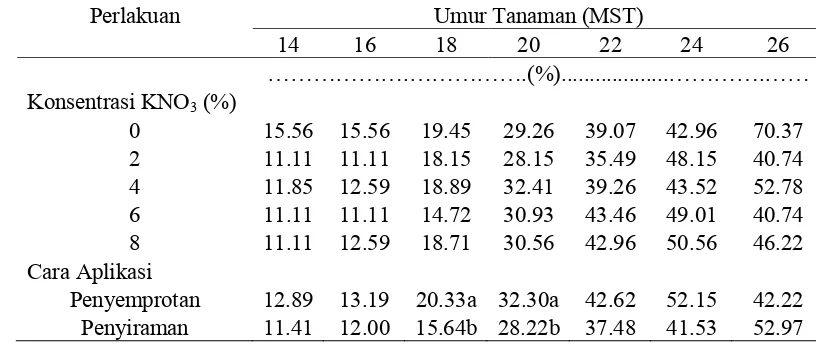

Intensitas Kerusakan Daun

[image:45.612.121.499.326.500.2]Intensitas kerusakan daun dihitung karena aplikasi pemupukan pada daun memberikan dampak terhadap kerusakan anak daun. Konsentrasi KNO3 tidak berpengaruh nyata terhadap intensitas kerusakan daun pertama, kedua, dan ketiga (Tabel 16, 17, dan 18). Hal ini diduga karena konsentrasi tersebut masih dapat ditolerir tanaman.

Tabel 16. Intensitas Kerusakan Daun Pertama Tanaman Iles-iles Perlakuan Umur Tanaman (MST)

14 16 18 20 ………(%)……….. Konsentrasi KNO3 (%)

0 28.15 38.70 49.63 60.89

2 25.92 35.00 45.35 54.20

4 23.33 36.30 51.11 65.56

6 27.41 34.45 49.07 61.11

8 28.89 31.30 41.24 67.84

Cara Aplikasi

Penyemprotan 30.07 38.59 48.62 66.14 Penyiraman 23.41 31.70 45.94 58.05 Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak

berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

telah mengalami penguapan dan akhirnya terdapat tumpukan residu pada daun. Menurut Taiz dan Zeiger (2002) jika penyemprotan dilakukan pada hari yang panas, ketika penguapan tinggi, residu mungkin menumpuk pada permukaan daun dan menyebabkan daun terbakar. Kemungkinan lain adalah konsentrasi KNO3 yang terlalu tinggi, sehingga meningkatkan jumlah daun yang terbakar.

Tabel 17. Intensitas Kerusakan Daun Kedua Tanaman Iles-iles Perlakuan Umur Tanaman (MST)

14 16 18 20 22 24 26 ……….……….(%)...………….…… Konsentrasi KNO3 (%)

0 15.56 15.56 19.45 29.26 39.07 42.96 70.37 2 11.11 11.11 18.15 28.15 35.49 48.15 40.74 4 11.85 12.59 18.89 32.41 39.26 43.52 52.78 6 11.11 11.11 14.72 30.93 43.46 49.01 40.74 8 11.11 12.59 18.71 30.56 42.96 50.56 46.22 Cara Aplikasi

Penyemprotan 12.89 13.19 20.33a 32.30a 42.62 52.15 42.22 Penyiraman 11.41 12.00 15.64b 28.22b 37.48 41.53 52.97 Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak

berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Tabel 18. Intensitas Kerusakan Daun Ketiga Tanaman Iles-iles Perlakuan Umur Tanaman (MST)

22 24 ………..(%)...

Konsentrasi KNO3 (%)

0 18.52 33.33

2 27.78 33.33

4 25.92 33.33

6 - -

8 37.04 37.04

Cara Aplikasi

Penyemprotan 27.51 34.92

Penyiraman 28.89 33.33

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

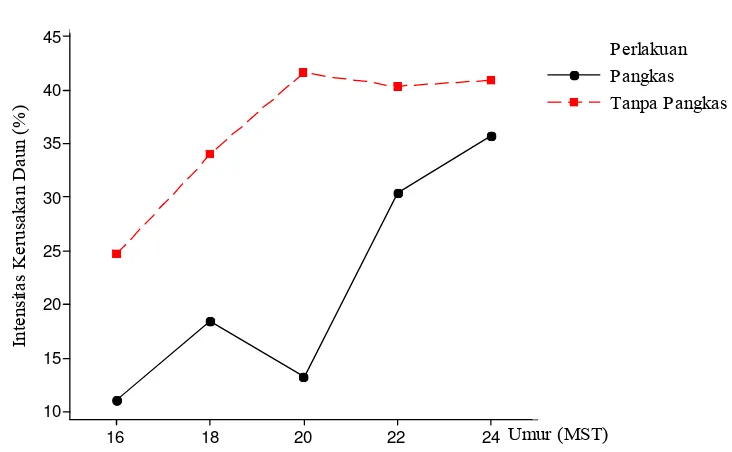

dan 20 MST (Lampiran 8). Tanaman yang dipangkas mengalami intensitas kerusakan lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipangkas (Gambar 8). Pada tanaman yang dipangkas, umur daun diduga lebih muda, sehingga sensitifitas terhadap aplikasi semprot relatif rendah dibandingkan dengan umur daun tua. Menurut Salisburry dan Ross (1995a) gejala kekurangan ataupun kelebihan nitrogen dan kalium (hara mobile) akan terlihat pada jaringan tua terlebih dahulu. 24 22 20 18 16 45 40 35 30 25 20 15 10 In te ns it a s K e ru sa k a n D a un ( % ) Pangkas Tanpa Pangkas Perlakuan Umur (MST)

Gambar 8. Intensitas Kerusakan Rachis Tanaman Iles-iles

Jumlah Daun

Panen Destruktif

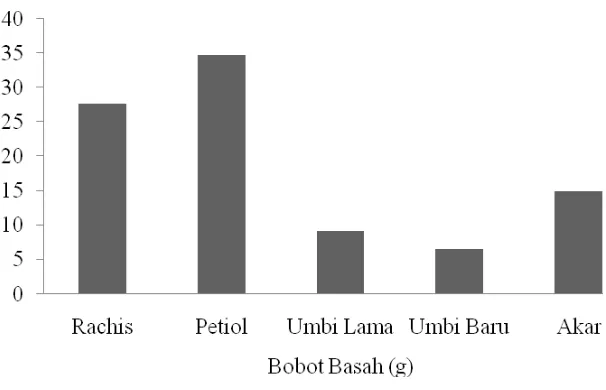

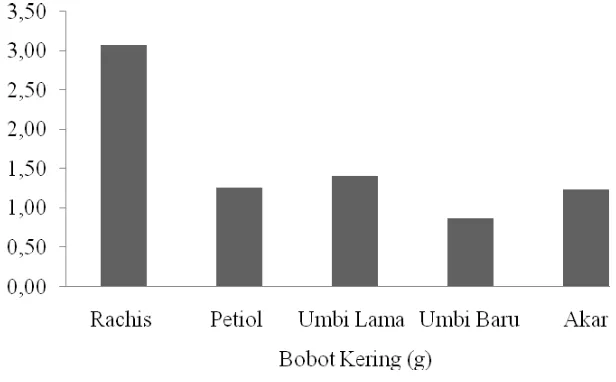

[image:48.612.160.463.264.459.2]Panen destruktif dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada saat 8, 16, dan 24 minggu setelah tanam (MST). Analisis keragaman panen destruktif pada 8 MST tidak dilakukan karena pada saat tersebut belum diberikan perlakuan. Bagian tanaman yang memiliki bobot basah paling tinggi adalah petiol. Bagian petiol tanaman iles-iles memiliki kandungan air paling banyak. Rachis merupakan bagian tanaman yang memiliki bobot kering paling banyak. Hasil panen destruktif pada 8 MST tersaji pada Gambar 9, 10, dan 11.

Gambar 9. Bobot Basah Panen Destruktif pada 8 MST

Pada panen destruktif 16 MST perlakuan konsentrasi KNO3 dan cara aplikasi tidak berpengaruh nyata terhadap semua komponen panen destruktif (Tabel 19, 20, dan 21), sedangkan pada panen destruktif 24 MST konsentrasi KNO3 tidak memberikan pengaruh nyata (Tabel 22 dan 23). Hal ini diduga karena kelebihan nitrogen yang terlihat pada warna hijau tua pada anak daun dan batang petiol yang banyak mengandung air (sukulen). Selain itu, pada tanaman iles-iles terlihat adanya gejala defisiensi kalium dan petiol yang mudah rebah. Oleh karena itu peningkatan konsentrasi KNO3 tidak berpengaruh terhadap bobot basah dan bobot kering tanaman iles-iles.

Gambar 10. Bobot Kering Panen Destruktif pada 8 MST

Gambar 11. Kadar Air Panen Destruktif pada 8 MST

Tabel 19. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Pertama Panen Destruktif 16 MST

Perlakuan Bobot Basah

Rachis (g)

Bobot Kering Rachis

(g)

Kadar Air Rachis

(%)

Bobot Basah Petiol (g)

Bobot Kering Petiol

(g)

Kadar Air Petiol

(%)

Bobot Basah Bulbil (g)

Bobot Kering Bulbil

(g)

Kadar Air Bulbil

(%)

Konsentrasi KNO3 (%)

0 59.57 9.05 84.93 77.85 4.75 93.75 2.15 0.39 78.34 2 54.43 6.67 87.47 56.56 3.42 93.89 2.31 0.40 83.39 4 61.03 7.55 86.89 79.26 4.34 94.53 2.19 0.24 89.58 6 50.68 5.82 88.12 65.61 3.76 93.99 2.80 0.33 84.08 8 55.12 6.81 87.55 71.66 3.94 94.52 1.91 0.25 80.74

Cara Aplikasi

Tabel 20. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Kedua Panen Destruktif 16 MST

Perlakuan Bobot Basah

Rachis (g)

Bobot Kering Rachis

(g)

Kadar Air Rachis

(%)

Bobot Basah Petiol (g)

Bobot Kering Petiol

(g)

Kadar Air Petiol

(%)

Bobot Basah Bulbil (g)

Bobot Kering Bulbil

(g)

Kadar Air Bulbil

(%) Konsentrasi KNO3 (%)

0 149.53 17.03 88.88 302.78 12.19 95.98 0.93 0.12 83.16 2 167.29 18.13 88.86 256.11 14.15 94.11 0.97 0.20 79.26 4 187.50 18.59 90.25 303.96 12.58 95.82 1.10 0.21 82.34 6 146.12 13.86 90.62 279.64 12.46 95.44 0.54 0.10 81.08 8 152.69 14.35 89.82 273.27 12.00 95.62 0.70 0.13 74.42 Cara Aplikasi

Tabel 21. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Hasil Panen Destruktif 16 MST Perlakuan Bobot Basah

Umbi Baru (g)

Bobot Kering Umbi Baru

(g)

Kadar Air Umbi Baru

(%)

Bobot Basah Akar

(g)

Bobot Kering Akar

(g)

Kadar Air Akar

(%) Konsentrasi KNO3 (%)

0 191.11 29.81 84.47 59.97 8.64 85.32

2 238.86 38.82 84.24 59.34 9.08 83.56

4 234.37 37.23 84.38 75.70 7.64 88.55

6 160.89 21.50 87.08 51.98 6.94 85.77

8 174.36 24.73 86.93 65.63 8.67 68.20

Cara Aplikasi

Penyemprotan 187.40 30.30 85.29 59.95 7.69 86.41

Penyiraman 212.43 30.53 85.55 65.09 8.69 85.37

Tabel 22. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Vegetatif Daun Kedua Panen Destruktif 24 MST

Perlakuan Bobot Basah

Rachis (g)

Bobot Kering Rachis

(g)

Kadar Air Rachis

(%)

Bobot Basah Petiol

(g)

Bobot Kering Petiol

(g)

Kadar Air Petiol

(%)

Bobot Basah Bulbil (g)

Bobot Kering Bulbil

(g)

Kadar Air Bulbil

(%) Konsentrasi KNO3 (%)

0 130.30 20.36 84.31 223.26 12.88 94.31 6.38 1.44 76.91 2 99.59 16.84 83.61 219.45 11.30 94.76 2.67 0.56 79.36 4 115.59 17.93 83.88 246.41 13.38 94.59 4.17 0.85 79.22 6 117.16 16.44 86.02 315.12 17.02 94.35 3.91 0.79 79.62 8 135.37 21.49 84.01 271.73 15.72 94.08 6.52 1.37 79.13 Cara Aplikasi

Tabel 23. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap komponen Hasil Panen Destruktif 24 MST

Perlakuan Bobot Basah Umbi Baru

(g)

Bobot Kering Umbi Baru

(g)

Kadar Air Umbi Baru

(%)

Bobot Basah Akar

(g)

Bobot Kering Akar

(g)

Kadar Air Akar

(%) Konsentrasi KNO3 (%)

0 628.9 107.34 83.35 17.19 5.33 67.83

2 565.4 87.05 84.54 22.68 5.7 73.60

4 551.5 84.97 84.54 21.25 4.96 74.77

6 572.7 94.88 83.61 23.19 4.99 73.15

8 585.4 96.66 83.16 30.32 7.06 74.31

Cara Aplikasi

Cara aplikasi berpengaruh nyata terhadap kadar air bulbil (Tabel 22), bobot basah dan bobot kering akar, serta bobot basah dan bobot kering umbi baru pada panen destruktif 24 MST (Tabel 23). Aplikasi dengan cara penyemprotan memberikan hasil paling besar pada kadar air bulbil (79.83 %), bobot basah akar (27.20 g), bobot kering akar (6.81 g), bobot basah umbi baru (688.11 g), dan bobot kering umbi baru (109.89 g).

Pada panen destruktif 8 dan 16 MST masih ditemukan umbi lama (umbi bibit) yang belum membusuk. Sedangkan pada panen destruktif 24 MST, umbi bibit telah busuk. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyama dan Santosa (2008), pada petumbuhan Amorphophallus sp. umbi bibit secara gradual akan menyusut dan busuk. Akhirnya digantikan oleh umbi baru.

[image:55.612.142.495.353.596.2]

Tabel 24. Panen Destruktif Tanaman Iles-iles dengan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan

Pengamatan 16 MST 24 MST

Pangkas Tanpa Pangkas Pangkas Tanpa Pangkas Bobot basah (g)

Rachis 23b 109a 24.2b 134.7a

Petiol 34.9b 197.5a 34.2b 221a Umbi Baru 52b 191.1a 110b 629a

Akar 13.9a 59.97b 10.6 19.5

Bobot kering (g)

Rachis 1.57 13.62 4.29b 21.16a Petiol 1.28b 8.92a 1.53b 12.8a Umbi Baru 6.99 29.8 13.3b 107.3a

Akar 2.65b 8.64a 2.67 6.13

Kadar Air (%)

Rachis 87.26 90.11 81.01 82.27 Petiol 94.86 96.97 94.74 94.4 Umbi Baru 85.84 86.47 87.93a 83.68b

Akar 79.14 85.56 72.06 71.12

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

(Tabel 24). Bobot kering rachis tidak menunjukkan perbedaan nyata, tetapi perbedaannya cukup besar, yaitu 12.05 g (Tabel 24). Bobot basah dan bobot kering umbi juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar, yaitu 139.1 g (Tabel 24), tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan.

Pada panen destruktif 24 MST, perlakuan pemangkasan dan tanpa pemangkasan berpengaruh nyata pada bobot basah dan bobot kering rachis, petiol, dan umbi, sedangkan pada akar tidak terpengaruh nyata (Lampiran 6). Hasil panen destruktif 24 MST dapat dilihat pada Tabel 24. Tanaman yang tidak dipangkas memiliki bobot basah dan bobot kering yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang dipangkas. Hal ini diduga karena pertumbuhan tanaman yang dipangkas terganggu secara fisiologis.

Komponen Hasil

[image:56.612.143.496.417.605.2]Panen dilakukan pada saat 27 MST, yaitu saat semua tanaman telah memasuki masa dorman. Bobot basah, diameter, dan tinggi umbi diukur pada semua hasil panen dari petak percobaan. Data bobot kering umbi dan bobot tepung diperoleh dari rata-rata dua tanaman contoh pada setiap ulangan.

Gambar 12. Komponen Hasil Tanaman Iles-iles dengan Pemangkasan dan Tanpa Pemangkasan

pada bobot basah umbi iles-iles, 508.02 g, tetapi tidak berbeda dengan konsentrasi 0 % KNO3 498.27 (Tabel 25). Konsentrasi 0 dan 6 % KNO3 memberikan respon yang sama pada ukuran tinggi umbi iles-iles, yaitu 72.45 mm. Sedangkan perlakuan cara aplikasi tidak berpengaruh nyata terhadap komponen hasil tanaman iles-iles. Kondisi tanaman di lapangan menunjukkan tingginya tingkat kerebahan. Daun-daun yang rebah diikuti dengan kerusakan pada petiol. Rusaknya petiol diduga mempengaruhi distribusi fotosintat untuk pertumbuhan umbi. Menurut Lakitan (1996) faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan umbi adalah laju dan kuantitas fotosintat yang dipasok dari tajuk tanaman.

Tabel 25. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi terhadap Komponen Hasil Tanaman Iles-iles

Perlakuan Bobot Basah

Diameter Tinggi Bobot Kering

Bobot Tepung

Kadar Air (g) ..…(mm)….. .…..(g)…… (%) Konsentrasi KNO3 (%)

0 498.27 105.97 72.45 18.18 18.09 81.83 2 426.18 100.21 68.67 18.00 17.86 82.01 4 447.93 100.73 69.91 18.31 18.19 81.70 6 508.02 103.49 72.45 18.10 17.94 81.91 8 445.02 103.21 70.07 17.22 18.15 82.10 Cara Aplikasi

Penyemprotan 467.54 102.76 70.19 17.76 18.07 81.97 Penyiraman 462.63 102.68 70.49 18.16 18.02 81.85 Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan perlakuan yang sama tidak

berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5 %

Pembahasan

Konsentrasi KNO3

Perlakuan konsentrasi KNO3 memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan vegetatif, berupa panjang petiol pada daun kedua ketika 18 MST. Tanaman yang diberi perlakuan 6 % KNO3 memiliki panjang petiol sebesar 74.91 cm. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastoety (2007) yang menunjukkan bahwa tanaman yang diperlakukan dengan 0.5 % KNO3 dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi bibit, panjang daun, dan luas daun tertinggi pada tanaman anggrek. Namun demikian, perlakuan KNO3 tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hasil tanaman iles-iles.

Perlakuan konsentrasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif pada peubah diameter petiol, lebar rachis, jumlah anak daun, lama fase vegetatif, dan intensitas kerusakan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi KNO3. Hal ini diduga karena tanaman kelebihan nitrogen. Kelebihan tersebut terlihat pada warna hijau tua pada anak daun dan batang petiol yang banyak mengandung air (sukulen) serta tingginya tanaman yang rebah. Menurut Salisburry dan Ross (1995a) tumbuhan yang terlalu banyak mendapatkan nitrogen biasanya mempunyai daun berwarna hijau tua dan lebat, dengan sistem akar yang kerdil. Tanaman kentang yang mendapat nitrogen berlimpah menunjukkan pertumbuhan tajuk secara berlebihan, tetapi umbinya kecil-kecil. Selain adanya kelebihan nitrogen, pada tanaman iles-iles terlihat adanya gejala defisiensi kalium (Gambar 13) dan petiol yang mudah patah. Menurut Gardner et al. (1991) pemupukan N yang tinggi akan berdampak pada defisiensi K. Defisiensi K yang parah menyebabkan bintik nekrotik kecil antara urat daun, dengan pucuk dan tepi daun yang terbakar pada daun-daun yang lebih tua.

berperan dalam mengaktifkan banyak enzim termasuk enzim dalam fotosintesis dan respirasi (Taiz dan Zeiger, 2002).

[image:59.612.135.504.137.352.2]

(a) (b) Gambar 13. Gejala Tanaman Kekurangan Unsur Kalium yang Ditemui pada

Tanaman yang Disiram (a) Spathiphyllum dan (b) Amorphophallus muelleri Sumber: (a) Yeh et al. (2000)

Cara Aplikasi

Cara aplikasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif dan panen destruktif tanaman iles-iles, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap komponen hasil. Pertumbuhan vegetatif yang menunjukkan perbedaan nyata adalah panjang petiol, diameter petiol, lebar rachis, dan intensitas kerusakan rachis. Pada panen destruktif cara aplikasi nyata mempengaruhi bobot basah dan bobot kering umbi dan akar, serta kadar air bulbil.

tepat untuk tanaman perennial. Balai Informasi Pertanian Jawa Timur (1986) menyatakan bahwa cara pemberian pupuk yang baik mencakup tiga hal, yaitu

efisiensi pemupukan tinggi, tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman, dan

mudah dikerjakan.

Cara aplikasi melalui penyemprotan daun memberikan respon terbaik pada bobot basah dan bobot kering umbi dan akar, serta kadar air bulbil komponen panen destruktif 24 MST. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Aplikasi unsur esensial melalui penyemprotan (foliar application) mampu meningkatkan hasil dan kualitas kedelai (Barel dan Black, 1979), pisang (Kumar dan Kumar, 2007), dan gandum (Gul et al., 2011). Aplikasi urea 0.6 % pada daun cepat meningkatkan kandungan nitrogen pada buah peach lebih tinggi dibandingkan dengan cara pemberian nitrogen melalui tanah (Leece dan Kenworthy, 1971).

Cara aplikasi berpengaruh nyata terhadap bobot basah umbi dan akar pada panen destruktif 24 MST, sedangkan pada komponen hasil yang dilakukan pada 27 MST tidak berpengaruh. Selain itu, bobot basah umbi yang dipanen pada 24 MST lebih besar dibandingkan dengan bobot basah umbi yang dipanen pada 27 MST. Hal ini diduga karena pelaksanaan panen secara bersama-sama. Umbi yang dorman sebelum 27 MST tetap melakukan respirasi, tetapi tidak menghasilkan fotosintat. Oleh karena itu, energi yang digunakan untuk respirasi diambil dari cadangan makanan pada umbi.

Interaksi Konsentrasi KNO3 dan Cara Aplikasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian KNO3 berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman iles-iles. Namun, peningkatan konsentrasi KNO3 tidak secara linier meningkatkan peubah vegetatif dan komponen hasil tanaman iles-iles. Pemberian pupuk KNO3 melalui tanah meningkatkan peubah vegetatif, sedangkan pemberian melalui daun meningkatkan bobot umbi. Ada kecenderungan pemberian KNO3 melewati daun menyebabkan kerusakan daun. Aplikasi 8 % KNO3 dengan cara disiram melalui tanah menghasilkan petiol terbesar, yaitu 81.03 cm. Penyiraman melalui tanah menggunakan KNO3 8 % serta aplikasi 6 % KNO3 dengan cara disemprot memberikan jumlah anak daun paling banyak yaitu 15 buah, yang tidak berbeda dengan tanpa KNO3.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, E. dan R.H. Murti. 2001. Analisis korelasi dan koefisien lintas sifat-sifat agronomi terhadap komposisi kimia umbi iles-iles (Amorphophallus variabilis). Ilmu Pertanian 8(2): 55-61.

Andriani, R. 2008. Pengaruh bentuk senyawa nitrogen terhadap perkembangan generatif dan produktivitas cabai merah (Capsicum annum L). http://www.sith.itb.ac.id. [15 Maret 2010].

Arifin, M.A. 2001. Pengeringan Keripik Umbi Iles-iles secara Mekanik untuk Meningkatkan Mutu Keripik Iles. Tesis. Teknologi Pasca Panen, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Balai Informasi Pertanian Jawa Timur. 1986. Pemupukan Berimbang. Balai Informasi Pertanian Jawa Timur. Surabaya. 25 hal.

Barel, D. and C.A. Black. 1979. Foliar application of P.II. yield responses of corn and soybeans sprayed with various condensed phosphates and P-N compounds in greenhouse and field experiments. Agron. J. 71: 21-24. Fisher, N.M. 1992. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman fase vegetatif, Pp.

156-213. Dalam P.R. Goldsworthy dan N.M. Fisher (Eds.). Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik. Gadjah Mada University Press.

Gardner, F.P., R.B. Pearce, R.L. Mitchell. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya (diterjemahkan dari: Physiology of Crop Plant, penterjemah H. Susilo). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 428 hal.

Ginting, Y.C., Rugayah, dan W. Hanolo. 2008. Pertumbuhan Tunas Tanaman Mangga (Mangifera indica L.) Manalagi dan Gedong Setelah Pemangkasan Awal dan Aplikasi KNO3. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi II. Universitas Lampung. Lampung. Vol 7:337-343. Gul, H., A. Said, B. Saeed, I. Ahmad, and K. Ali. 2011. Respon of yield and yield

components of wheat towards foliar spray of nitrogen, potassium, and zinc. ARPN Journal of Agriculture and Biological Science 6(2): 23-25. Harijati, N., R. Azrianingsih, S. Widyarti. 2010. Eksplorasi Amorphophallus sp.

endemic Jawa Timur yang tinggi glukomannan dan rendah alergenitasnya. http://biologi.ub.ac.id. [24 Desember 2010].

Jansen, P.C.M., C. van der Wilk, dan W.L.A. Hetterscheid. 1996.

Kasno, A., Trustinah, M. Anwari, dan B. Swasono. 2007. Prospek suweg sebagai bahan pangan saat paceklik. http://balitkabi.litbang.deptan.go.id. [15 Maret 2010].

Kumar, A.R. and Kumar N. 2007. Sulfate of potash foliar spray effects on yield, quality, and post-harvest life of banana. Better Crops 91(2): 22-24.

Lahiya, A.A. 1993. Budidaya tanaman iles-iles dan penerapannya untuk sasaran konsumsi serta industri. Seri Himpunan Peninggalan Penulisan yang Berserakan. (Terjemahan Scheer, J.V., G.H.W.D. Dekker, and E.R.E. Helewijn. 1937/1938/1940. De Vabrikasi Van Iles-iles mannaanmeel uit Amorphophallusknollen en enige toepassingmogelijkheden Bergcultures). Bandung.

Lakitan, B. 1996. Fisiologi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 218 hal.

Leece, D.R. and A.L. Kenworthy. 1971. Effect of potassium nitrate foliar sprays on leaf nitrogen concentration and growth of peach trees. Hort. Sci. 6(2). 171-173.

Lingga P., B. Sarwono, F. Ramahardi, P. C. Rahardja, J. J. Afriastini, W. Rini, W. H. Apriadji. 1989. Bertanam Ubi-ubian. Penebar Swadaya IKAPI. Jakarta. Long Chun and Lin. 1998. Ethnobotany of Amorphophallus of China. Acta

Botanica Yumnanica X: 89-92.

Marsono dan P. Sigit. 2002. Pupuk Akar, Jenis dan Aplikasi. Penebar Swadaya. Jakarta. 96 hal.

Mimoun, M.B., O. Loumi, M. Gharab, K. Latiri, dan R. Hellali. 2005. Foliar application on pistachio tree. Revue H.T.E. 131: 65-68.

Prana, M.S. 2006. Penyerbukan bua