PERBANDINGAN EFEK INFLASI CUFF DENGAN

LIDOKAIN HCl 2% 6 CC + NATRIUM BIKARBONAT 7,5% 0,6 CC DENGAN LIDOKAIN HCl 1,5 MG/KG BB INTRAVENA TERHADAP

KEJADIAN BATUK DAN HEMODINAMIK

SEBELUM DAN SESUDAH EKSTUBASI PADA ANESTESIA UMUM

OLEH

CHRISMAS GIDEON BANGUN NIM: 087114007

PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS

DEPARTEMEN/SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul :

PERBANDINGAN EFEK INFLASI CUFF DENGAN

LIDOKAIN HCl 2% 6 CC + NATRIUM BIKARBONAT 7,5% 0,6 CC DENGAN LIDOKAIN HCl 1,5 MG/KG BB INTRAVENA TERHADAP KEJADIAN BATUK DAN HEMODINAMIK SEBELUM DAN SESUDAH EKSTUBASI PADA ANESTESIA UMUM

Nama : Chrismas Gideon Bangun

Program Magister : Magister Kedokteran Klinik

Konsentrasi : Anestesiologi dan Terapi Intensif

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

dr.Yutu Solihat, SpAn, KAKV

NIP: 19580811 1987 1 001 NIP: 19510712 198103 1 002

Dr.dr. Nazaruddin Umar, SpAn, KNA

Ketua Program Magister Ketua TKP – PPDS

dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC dr. H. Zainuddin Amir,SpP.(K) NIP. 19510423 197902 1 003 NIP. 19540620 198011 1 001

Telah diuji pada Tanggal

:

26 Maret 2012

PENGUJI TESIS

1.

Prof. dr. Achsanuddin Hanafie, SpAn. KIC

NIP. 19520826 198102 1 001

2.

dr. Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC

NIP.

19510423 197902 1 003

3.

dr. A. Sani P. Nasution, SpAn, KIC

PERBANDINGAN EFEK INFLASI CUFF DENGAN

LIDOKAIN HCl 2% 6 CC + NATRIUM BIKARBONAT 7,5% 0,6 CC DENGAN LIDOKAIN HCl 1,5 MG/KG BB INTRAVENA TERHADAP

KEJADIAN BATUK DAN HEMODINAMIK

SEBELUM DAN SESUDAH EKSTUBASI PADA ANESTESIA UMUM

TESIS

Oleh

CHRISMAS GIDEON BANGUN

NIM.087114007

Pembimbing I

: dr. Yutu Solihat, SpAn, KAKV

Pembimbing II

: Dr. dr. Nazaruddin Umar, SpAn, KNA

Tesis Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister

Kedokteran Klinik di Bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif

pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

PROGRAM MAGISTER KLINIK – SPESIALIS

DEPARTEMEN / SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI………...i

BAB 1……….………..1

PENDAHULUAN………….………..1

1.1. Latar belakang……….………...1

1.2. Rumusan masalah………6

1.3. Hipotesis……….………...6

1.4. Tujuan penelitian……….6

1.4.1. Tujuan umum………..6

1.4.2. Tujuan khusus………..6

1.5. Manfaat penelitian………..……….6

BAB 2………...8

LANDASAN TEORI………..8

2.1. Tinjauan pustaka………...8

2.1.1. Lidokain……….………....8

2.1.2. Cuff pipa endotrakea………..……….….15

2.1.3. Difusi lidokain melintasi cuff pipa endotrakea………...…….16

2.1.4. Batuk dan gejolak hemodinamik sewaktu ekstubasi………18

2.3. Kerangka konsep……….22

BAB 3………..………...…23

METODOLOGI………...23

3.1. Desain……….……….……23

3.2. Tempat dan waktu penelitian………..23

3.3. Populasi dan sampel………...23

3.4. Besar sampel………...23

3.5. Kriteria inklusi, ekslusi, drop out………24

3.5.1. Kriteria Inklusi……….24

3.5.2. Kriteria Ekslusi……….24

3.5.3. Kriteria Drop Out……….24

3.6. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA………...25

3.6.1. Alat dan Bahan……….25

3.6.2. Cara Kerja………26

3.7. Identifikasi variabel……….………29

3.9. Definisi operasional……….……...30

3.10. Masalah etika………....32

3.11. Alur penelitian………...33

BAB 4……….34

HASIL PENELITIAN……….34

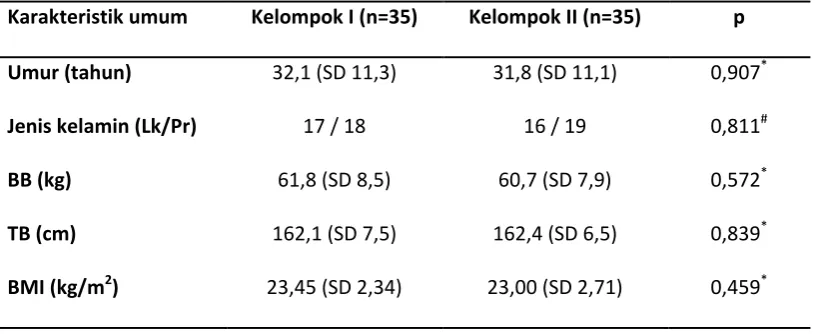

4.1. Karakteristik umum………34

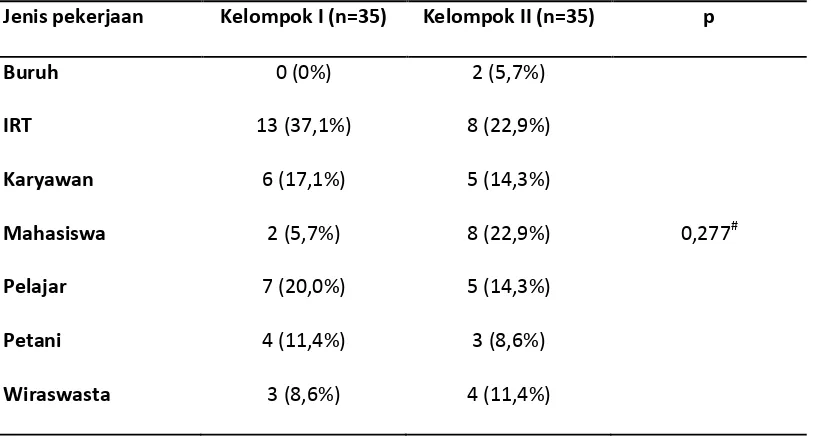

4.2. Jenis pekerjaan………36

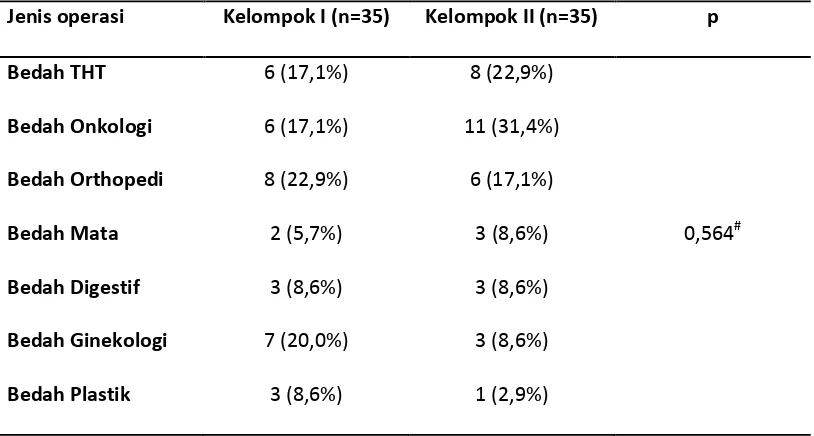

4.3. Jenis operasi………36

4.4. Lama tindakan anestesi………...37

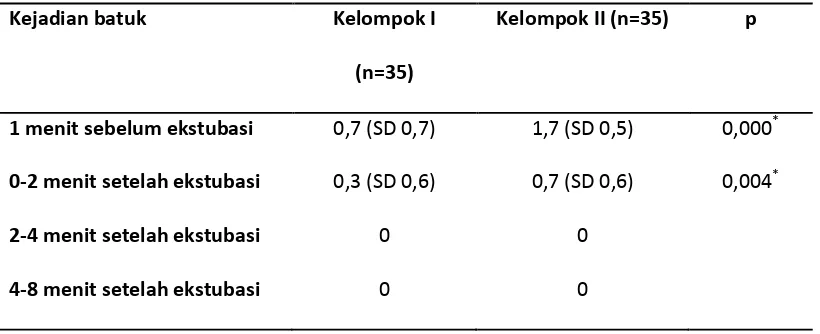

4.5. Perbandingan kejadian batuk………..38

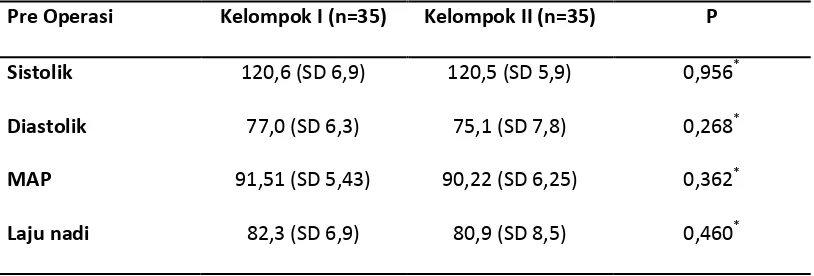

4.6. Perbandingan parameter hemodinamik sebelum operasi………39

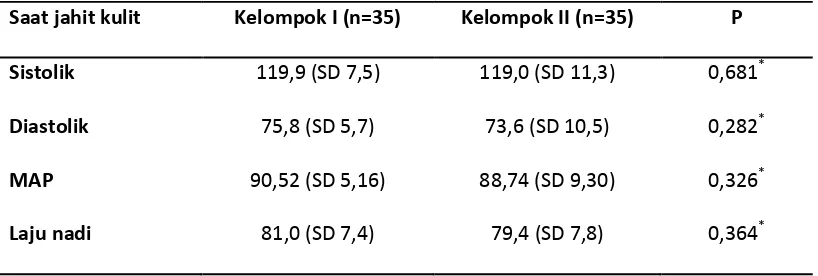

4.7. Perbandingan parameter hemodinamik saat jahit kulit………...40

4.8. Perbandingan parameter hemodinamik saat ekstubasi………41

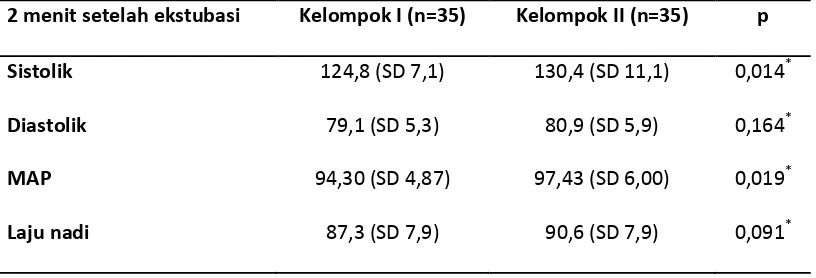

4.9. Perbandingan parameter hemodinamik 2 menit setelah ekstubasi…………..42

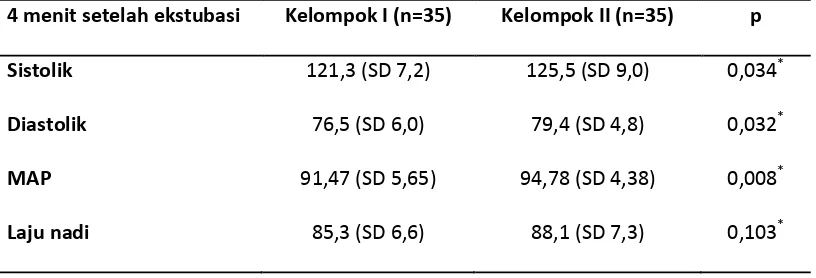

4.10. Perbandingan parameter hemodinamik 4 menit setelah ekstubasi…………43

4.12. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik saat ekstubasi……….46

4.13. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik 2 menit setelah ekstubasi………47

4.14. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik 4 menit setelah ekstubasi……….47

4.15. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik 8 menit setelah ekstubasi……….49

BAB 5……….50

PEMBAHASAN………...…50

BAB 6……….58

KESIMPULAN DAN SARAN……….….…..58

DAFTAR PUSTAKA………..….…60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Lidokain ………..………...8

DAFTAR TABEL Tabel 4.1. Karakteristik umum………34

Tabel 4.2. Jenis pekerjaan………36

Tabel 4.3. Jenis operasi……….36

Tabel 4.4. Lama tindakan anestesi……….37

Tabel 4.5. Perbandingan kejadian batuk………38

Tabel 4.6. Perbandingan parameter hemodinamik sebelum operasi……….39

Tabel 4.7. Perbandingan parameter hemodinamik saat jahit kulit………40

Tabel 4.8. Perbandingan parameter hemodinamik saat ekstubasi……….41

Tabel 4.9. Perbandingan parameter hemodinamik 2 menit setelah ekstubasi……42

Tabel 4.10. Perbandingan parameter hemodinamik 4 menit setelah ekstubasi…..43

Tabel 4.11. Perbandingan parameter hemodinamik 8 menit setelah ekstubasi…..44

Tabel 4.12. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik saat ekstubasi...46

Tabel 4.14. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik 4 menit setelah

ekstubasi……….48

Tabel 4.15. Perbandingan peningkatan parameter hemodinamik 8 menit setelah ekstubasi..………..49

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Riwayat Hidup Peneliti………...66

Lampiran 2. Jadwal Tahapan Penelitian………..67

Lampiran 3. Penjelasan Mengenai Penelitian………..68

Lampiran 4. Formulir Persetujuan Mengikuti penelitian……….……70

Lampiran 5. Lembaran Observasi Pasien……….………71

Lampiran 6. Randomisasi Blok Sampel dan Daftar Sampel………73

Lampiran 7. Lembar Persetujuan Komite Etik Penelitian ………….……..74

Kata Pengantar Salam Sejahtera

Pujian dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karuniaNya sehingga saya dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, serta menyusun dan menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan keahlian dibidang Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Dengan menyadari bahwa tulisan ini mungkin jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya, namun demikian saya berharap bahwa tulisan ini dapat menambah perbendaharaan bacaan tentang pengaruh inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dengan Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB intravena terhadap kejadian batuk dan hemodinamik sewaktu pemulihan setelah anestesi umum.

Yang terhormat Prof. dr. Achsanuddin Hanafie, SpAn, KIC sebagai Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan, DR. dr. Nazaruddin Umar, SpAn, KNA sebagai Sekretaris Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USU/RSUP H.Adam Malik Medan, dr.Hasanul Arifin, SpAn, KAP, KIC sebagai Ketua Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USU, dr. Akhyar H. Nasution, SpAn, KAKV sebagai Sekretaris Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USU yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, nasehat dan keikhlasannya kepada saya selama menjalani penelitian ini.

Kepada Dr. Arlinda Sari Wahyuni, M. Ked, sebagai pembimbing statistik yang banyak membantu dalam penelitian ini khususnya dalam hal metodologi penelitian dan analisa statistik.

Sembah sujud, rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta,yang mulia Alm. Drs. Ramlan Bangun dan Ibunda tercinta Sehat Sitepu yang dengan segala upaya telah mengasuh, membesarkan dan membimbing dengan penuh kasih sayang semenjak saya kecil hingga saya dewasa. Terima kasih juga saya tujukan kepada kakak saya dr. Isabella Bangun, abang-abang saya Nehemia Bangun, Timotius Bangun dan adik saya Zakharia Basel Bangun, ST yang telah memberikan dorongan semangat selama saya menjalani pendidikan ini.

Yang terhormat kedua mertua saya, Alm. Djamin Barus, SPd. dan Senen Tarigan, SPd. serta kakak dan adik ipar yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya sehingga laporan penelitian dapat selesai.

Kepada istriku yang tercinta Diana Waty Barus, SPd. dan anak tersayang Nicholas M. D. dan Rafael W. K. yang dengan penuh cinta kasih mendampingi saya selama ini. Tiada kata yang paling indah yang dapat diucapkan selain terima kasih.

T. M. Puteh, dr. Primta Bangun, dr. Taor L. Marpaung dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah bersama-sama baik dalam suka maupun duka, saling membantu sehingga terjalin persaudaraan yang erat diantara kita. Kepada paramedik dan karyawan Departemen Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif FK USU/RSUP H. Adam Malik, RS Pirngadi Medan yang telah banyak membantu dan banyak bekerjasama selama saya menjalani penelitian ini.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berserah diri dan memohon berkat dan pengampunan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat, bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Medan , Oktober 2011 Penulis

ABSTRAK

Latar belakang dan Objektif : Batuk dan gejolak hemodinamik sewaktu ekstubasi pada anestesi umum merupakan problem klinis yang sering dijumpai. Lidokain intravena secara umum diketahui dapat mengurangi refleks batuk dan kenaikan hemodinamik bila diberikan beberapa saat sebelum ekstubasi. Namun durasinya singkat (5-20 menit), waktu pemberian yang optimal sulit didapatkan, dan menyebabkan sedasi yang dapat menunda pemulihan. Cuff pipa endotrakea yang terbuat dari polyvynilchloride memungkinkan difusi lidokain yang hidrofobik, untuk bekerja secara topikal pada mukosa trakea. Alkalinisasi memungkinkan difusi lidokain dengan konsentrasi yang lebih kecil. Sebuah penelitian in vitro menyebutkan pH optimal lidokain untuk berdifusi paling baik setelah 90 menit adalah pH 7,4 dengan campuran Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc.

Metode : Setelah mendapat persetujuan dari komite etik FK – USU, 70 sampel dikumpulkan, pria dan wanita, umur 18- 50 tahun, status fisik ASA 1, yang menjalani pembedahan elektif dengan anestesi umum dengan intubasi endotrakea dengan perkiraan lama operasi diatas 90 menit pada Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit jejaring. Sampel kemudian dibagi secara acak menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 35 subjek. Penelitian ini menggunakan uji klinis acak terkontrol tersamar ganda. Kelompok A mendapat inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dan suntikan Plasebo intravena 3 menit sebelum ekstubasi. Kelompok B mendapat inflasi cuff dengan Plasebo dan suntikan Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB intravena 3 menit sebelum ekstubasi. Kejadian batuk dicatat pada 1 menit sebelum, 0-2, 2-4 dan 4-8 menit sesudah ekstubasi. Tekanan darah sistolik,tekanan darah diastolik, MAP dan laju nadi dicatat saat jahit kulit (baseline), ekstubasi, 2,4, dan 8 menit setelah ekstubasi. Semua data dianalisa dengan menggunakan uji Crosstab dan Chi square.

Hasil : Inflasi cuff Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc secara statistik lebih mengurangi kejadian batuk dan kenaikan tekanan darah dan laju nadi dibanding Lidokain HCl 1,5mg/kgBB intravena, namun secara klinis perbedaan tersebut tidak bermakna.

Kesimpulan : Inflasi cuff Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengurangi kejadian batuk dan kenaikan hemodinamik sewaktu ekstubasi pada anestesi umum.

ABSTRACT

Background and Objective : Coughing and hemodynamics turmoil during extubation in the general anesthesia is a common clinical problem. Intravenous lidocaine is generally known to reduce the cough reflex and the increase in haemodynamic when administered just before extubation. However, short duration (5-20 minutes), makes the optimal deliverance timing difficult, and may cause sedation which can delay recovery

Methods : After obtaining ethical approval from FK - USU, 70 samples were collected, men and women, aged 18-50 years, ASA physical status 1, undergoing elective surgery under general anesthesia with endotracheal intubation with the approximate duration of the operation over 90 minutes on the Adam Malik Hospital in Medan and network. The sample was then divided randomly into 2 groups with 35 subjects each. This study used a randomized controlled double-blind clinical trial. Group I got a cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0,6cc Sodium Bicarbonate 7,5% and intravenous injection of placebo 3 minutes before extubation. Group II received inflation cuff with placebo and injection of lidocaine HCl 1.5 mg / kg intravenously 3 minutes before extubation. Cough events recorded at one minute before, 0-2, 2-4 and 4-8 minutes after extubation. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, MAP and pulse rate are recorded at wound closure (baseline), extubation, 2, 4, and 8 minutes after extubation. All data were analyzed using Chi square test and Crosstab.

. Endotracheal tube cuff is made of polyvynilchloride allows diffusion of the hydrophobic lidocaine, and acts topically on the tracheal mucosa. Alkalinization allow diffusion of lidocaine with smaller concentrations. An in vitro study mentioned optimal pH of lidocaine to diffuse best after 90 minutes was pH 7.4 by the mixture of 6 ml Lidocaine HCl 2% and 0,6 ml Sodium Bicarbonate 7.5%.

Result : Cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0.6 ml Sodium Bicarbonate 7.5% statistically reduced the incidence of cough and increase in blood pressure and pulse rate than Lidocaine HCl 1.5 mg / kg intravenously, but the difference was not clinically meaningful..

Conclusion : Cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0.6 ml Sodium Bicarbonate 7.5% can be used as an alternative in reducing the incidence of coughing and increase in hemodynamics during extubation in the general anesthesia.

ABSTRAK

Latar belakang dan Objektif : Batuk dan gejolak hemodinamik sewaktu ekstubasi pada anestesi umum merupakan problem klinis yang sering dijumpai. Lidokain intravena secara umum diketahui dapat mengurangi refleks batuk dan kenaikan hemodinamik bila diberikan beberapa saat sebelum ekstubasi. Namun durasinya singkat (5-20 menit), waktu pemberian yang optimal sulit didapatkan, dan menyebabkan sedasi yang dapat menunda pemulihan. Cuff pipa endotrakea yang terbuat dari polyvynilchloride memungkinkan difusi lidokain yang hidrofobik, untuk bekerja secara topikal pada mukosa trakea. Alkalinisasi memungkinkan difusi lidokain dengan konsentrasi yang lebih kecil. Sebuah penelitian in vitro menyebutkan pH optimal lidokain untuk berdifusi paling baik setelah 90 menit adalah pH 7,4 dengan campuran Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc.

Metode : Setelah mendapat persetujuan dari komite etik FK – USU, 70 sampel dikumpulkan, pria dan wanita, umur 18- 50 tahun, status fisik ASA 1, yang menjalani pembedahan elektif dengan anestesi umum dengan intubasi endotrakea dengan perkiraan lama operasi diatas 90 menit pada Rumah Sakit H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit jejaring. Sampel kemudian dibagi secara acak menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 35 subjek. Penelitian ini menggunakan uji klinis acak terkontrol tersamar ganda. Kelompok A mendapat inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dan suntikan Plasebo intravena 3 menit sebelum ekstubasi. Kelompok B mendapat inflasi cuff dengan Plasebo dan suntikan Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB intravena 3 menit sebelum ekstubasi. Kejadian batuk dicatat pada 1 menit sebelum, 0-2, 2-4 dan 4-8 menit sesudah ekstubasi. Tekanan darah sistolik,tekanan darah diastolik, MAP dan laju nadi dicatat saat jahit kulit (baseline), ekstubasi, 2,4, dan 8 menit setelah ekstubasi. Semua data dianalisa dengan menggunakan uji Crosstab dan Chi square.

Hasil : Inflasi cuff Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc secara statistik lebih mengurangi kejadian batuk dan kenaikan tekanan darah dan laju nadi dibanding Lidokain HCl 1,5mg/kgBB intravena, namun secara klinis perbedaan tersebut tidak bermakna.

Kesimpulan : Inflasi cuff Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengurangi kejadian batuk dan kenaikan hemodinamik sewaktu ekstubasi pada anestesi umum.

ABSTRACT

Background and Objective : Coughing and hemodynamics turmoil during extubation in the general anesthesia is a common clinical problem. Intravenous lidocaine is generally known to reduce the cough reflex and the increase in haemodynamic when administered just before extubation. However, short duration (5-20 minutes), makes the optimal deliverance timing difficult, and may cause sedation which can delay recovery

Methods : After obtaining ethical approval from FK - USU, 70 samples were collected, men and women, aged 18-50 years, ASA physical status 1, undergoing elective surgery under general anesthesia with endotracheal intubation with the approximate duration of the operation over 90 minutes on the Adam Malik Hospital in Medan and network. The sample was then divided randomly into 2 groups with 35 subjects each. This study used a randomized controlled double-blind clinical trial. Group I got a cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0,6cc Sodium Bicarbonate 7,5% and intravenous injection of placebo 3 minutes before extubation. Group II received inflation cuff with placebo and injection of lidocaine HCl 1.5 mg / kg intravenously 3 minutes before extubation. Cough events recorded at one minute before, 0-2, 2-4 and 4-8 minutes after extubation. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure, MAP and pulse rate are recorded at wound closure (baseline), extubation, 2, 4, and 8 minutes after extubation. All data were analyzed using Chi square test and Crosstab.

. Endotracheal tube cuff is made of polyvynilchloride allows diffusion of the hydrophobic lidocaine, and acts topically on the tracheal mucosa. Alkalinization allow diffusion of lidocaine with smaller concentrations. An in vitro study mentioned optimal pH of lidocaine to diffuse best after 90 minutes was pH 7.4 by the mixture of 6 ml Lidocaine HCl 2% and 0,6 ml Sodium Bicarbonate 7.5%.

Result : Cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0.6 ml Sodium Bicarbonate 7.5% statistically reduced the incidence of cough and increase in blood pressure and pulse rate than Lidocaine HCl 1.5 mg / kg intravenously, but the difference was not clinically meaningful..

Conclusion : Cuff inflation with 6 ml Lidocaine HCl 2% + 0.6 ml Sodium Bicarbonate 7.5% can be used as an alternative in reducing the incidence of coughing and increase in hemodynamics during extubation in the general anesthesia.

BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pipa endotrakea telah menjadi bagian dari rutinitas dalam praktek anestesiologi. Pada anestesi umum pipa endotrakea berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan gas anestesi. Juga pada perawatan pasien kritis pipa endotrakea sering digunakan untuk membebaskan jalan nafas, dan dengan bantuan mesin ventilator untuk memastikan oksigenasi dan mengatur ventilasi pasien.

Namun pemakaian pipa endotrakea juga memiliki komplikasi, yang terjadi mulai dari saat memasukkan dengan laringoskopi (intubasi) sampai pada saat pelepasan pipa dari saluran nafas pasien (ekstubasi). Komplikasi ini adalah akibat rangsangan iritasi dan regang pada mukosa saluran nafas sehingga menimbulkan respon seperti suara serak, nyeri tenggorok, batuk, peningkatan tekanan darah, peningkatan laju nadi. Batuk menyebabkan peningkatan tekanan intratorakal yang kemudian menghambat aliran balik vena dari daerah kepala sehingga bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraokular dan intrakranial. Selain itu batuk juga bisa menyebabkan lepasnya luka jahitan operasi. Hal- hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan obat anestesi, memperlama masa rawatan, dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien yang mengidap penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, dan dengan peningkatan tekanan intraokular seperti glaukoma, dan dengan peningkatan tekanan intrakranial .

1

Reseptor pada mukosa trakea yang berperan terhadap timbulnya respon tubuh diatas telah diketahui sebagai rapid acting receptor (RAR) yang tersebar pada

seluruh mukosa trakea dan umumnya superfisial.2 Reseptor ini bisa diblok oleh anestesi lokal maupun sistemik.3 Camporesi dkk (1979) menyatakan bahwa konsentrasi minimum lidokain topikal untuk memblok RAR adalah 155 mcg/ml. Berbagai usaha telah dilakukan mengurangi stimulasi regang pada RAR seperti pengaturan tekanan cuff dan penggunaan pipa endotrakea high volume low pressure. Secara farmakologis berbagai obat-obatan juga dapat mengurangi respon dan gejolak hemodinamik akibat stimulasi pada trakea. Obat-obat tersebut bisa diberikan intravena seperti opiat dan anestesi lokal, yang sering digunakan adalah lidokain.

3

9

Lidokain 1-2 mg/kgBB menghasilkan konsentrasi plasma 3 mcg/ml yang menghambat refleks batuk. Namun obat ini juga memiliki kelemahan yaitu durasinya yang sempit (5-20 menit) sehingga sulit mendapatkan waktu pemberian yang optimal. Selain itu lidokain yang diberikan intravena segera diuptake oleh otak sehingga memberikan efek sedasi, yang bisa memperpanjang waktu pemulihan pasien.9

Obat-obatan diatas juga bisa diberikan topikal seperti anestesi lokal maupun kortikosteroid.

3

terbanyak adalah pada daerah kontak tersebut.6 Ketiga, adalah pemberian intracuff, karena pipa endotrakea yang umumnya terbuat dari polyvinylchloride yang bersifat hidrofobik.2 Membran cuff yang tipis yang bersifat hidrofobik memungkinkan difusi substansi yang hidrofobik atau lipofilik. Besarnya difusi tergantung konsentrasi dan waktu, sehingga cuff pipa endotrakea bisa berfungsi sebagai reservoir potensial.

Sconzo dkk. menunjukkan bahwa lidokain 4% yang ditempatkan dalam cuff tube endotrakea, mengalami difusi melewati membran cuff. Pada percobaan in vitro ditemukan, hanya lidokain bentuk dasar yang hidrofobik yang dapat berdifusi (65,1 ± 1,1% terlepas setelah 6 jam), sementara bentuk hidroklorida (bentuk yang tersedia sebagai obat) hanya sebanyak 1%.

2,7

1

Sehingga jumlah lidokain yang diperlukan jauh lebih banyak. Alkalinisasi lidokain hidroklorida meningkatkan proporsi lidokain yang tidak terionisasi, sehingga memungkinkan jumlah yang lebih sedikit untuk berdifusi (20-40 mg vs 200-500mg) dan berdifusi lebih cepat. Absorpsi melalui cuff adalah time-dependent, karena itu diasumsikan kadar plasma akan meningkat lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi topikal, sebagaimana pada penggunaan anestesi lokal pada bronkoskopi fiberoptik, sehingga mengurangi risiko toksisitas sistemik.

1

Penelitian Huang dkk menentukan pengaruh pemanasan, alkalinisasi, atau pemanasan dan alkalinisasi pada difusi Lidokain melewati cuff tube endotrakea. Empat sediaan Lidokain 4% dibuat untuk mengisi cuff tube endotrakea Mallinckrodt, Lidokain pada 24 derajat, Lidokain pada 38 derajat, Lidokain yang dibuffer sehingga pH menjadi 7,34 ± 0,11 dan Lidokain dengan pH yang sama

dipanaskan sampai 38 derajat. Disimpulkan bahwa alkalinisasi dengan atau tanpa pemanasan, tapi tidak pemanasan saja, menghasilkan difusi Lidokain yang lebih cepat dari cuff tube endotrakea. Huang juga menentukan interval waktu dimana konsentrasi minimum (Cm) Lidokain untuk memblok RAR dijumpai diluar

dinding cuff. Ditemukan bahwa, dengan manipulasi alkalinisasi, dengan atau tanpa pemanasan, Lidokain dalam cuff ETT dapat menghasilkan efek blok RAR dalam 120-180 menit setelah dimasukkan.

Jaichandran dkk mempelajari interval waktu minimum dimana efek blok RAR didapatkan dengan Lidokain yang melintasi cuff, dengan menggunakan efek alkalinisasi saja. Maka pH larutan lidokain dinaikkan dari 6,55 ± 0,17 menjadi antara 7,40 ± 0,01 dan 7,82 ± 0,01 dengan membuffer natrium bikarbonat 7,5% dalam volume bervariasi antara 0,6 ± 0,08 dan 2,7 ± 0,2 ml. Onset difusi lidokain melintasi cuff ditemukan lebih cepat pada grup pH 7,6 dibanding grup pH 7,4 dan 7,8. Walaupun Lidokain yang dibuffer menjadi pH 7,4 awalnya menunjukkan onset difusi yang lambat, setelah 30 menit pertama difusi menjadi lebih cepat, dan pada menit 300 menunjukkan konsentrasi Lidokain maksimum 863,94 ± 5,08 ml melintasi cuff, lebih tinggi dari grup pH 7,6 dan 7,8. Namun Cm Lidokain yang menghambat aktivasi RAR untuk refleks batuk dicapai ketiga grup dalam 90 menit. Saat membuffer Lidokain, endapan terjadi pada 3 dari 5 larutan pada grup pH 7,6 dan semua larutan pada pH 7,8, namun endapan tidak dijumpai pada grup pH7,4. Sebagai tambahan, dijumpai kesulitan saat penarikan kembali larutan dari cuff ETT pada Lidokain grup pH 7,6 dan 7,8 karena endapan tersebut menutup sebagian balon pilot.

8

Karena itu Jaichandran dkk merekomendasikan pengisian cuff ETT dengan 6ml Lidokain 2% yang dibuffer menjadi pH 7,4, untuk meningkatkan toleransi terhadap ETT dan mengurangi atau mencegah batuk akibat ETT saat pemulihan dari anestesia umum. Pada studi in vivo oleh Huang dkk, pengisian cuff ETT dengan Lidokain 4% 5ml dibuffer mencapai pH yang serupa, batuk sewaktu pemulihan dijumpai berkurang pada pasien dengan waktu pembedahan 120 menit.

Iskadir T., pada tahun 2004 melakukan penelitian dengan membandingkan efek inflasi cuff dengan Lidokain 4% dan dengan NaCl 0,9% terhadap nyeri tenggorok pasca intubasi endotrakea. Iskadir melaporkan kejadian nyeri tenggorok yang menurun secara bermakna pada kelompok yang menggunakan inflasi cuff dengan Lidokain 4% dibanding dengan NaCl 0,9%. Kejadian batuk saat ekstubasi juga berbeda bermakna, dimana pada kelompok dengan inflasi cuff dengan Lidokain 4% dan NaCl 0,9% masing-masing 12,50% dan 58,33%.

9

10

1. 2. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari pemahaman yang telah dipaparkan dimuka, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6 cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6 cc lebih baik daripada Lidokain 1,5 mg/kgBB intravena dalam mengurangi kejadian batuk sebelum dan sesudah ekstubasi dan mengurangi gejolak hemodinamik saat dan sesudah ekstubasi pada anestesia umum.

1. 3. HIPOTESIS

Inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6 cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6 cc lebih baik daripada Lidokain 1,5 mg/kgBB intravena dalam mengurangi kejadian batuk sebelum dan sesudah ekstubasi dan mengurangi gejolak hemodinamik saat dan sesudah ekstubasi pada anestesia umum.

1. 4. TUJUAN PENELITIAN 1.4.1. Tujuan umum:

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif dalam menstabilkan hemodinamik saat dan sesudah ekstubasi dan mengurangi kejadian batuk sebelum dan sesudah ekstubasi pada anestesia umum. 1.4.2. Tujuan khusus:

1. Menurunkan risiko komplikasi akibat penggunaan pipa endotrakea pada pasien-pasien yang berisiko seperti pasien hipertensi, penyakit jantung, operasi mata, dan bedah syaraf.

1. 5. MANFAAT PENELITIAN 1.5.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan tentang usaha-usaha meningkatkan kestabilan hemodinamik saat dan sesudah ekstubasi pada anestesia umum dan mengurangi kejadian batuk sebelum dan sesudah ekstubasi pada anestesi umum.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam penggunaan pipa endotrakea pada keadaan berikut:

BAB 2 LANDASAN TEORI 2. 1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. 1. LIDOKAIN

Lidokain (Xylocaine/Lignocaine) adalah obat anestesi lokal kuat yang digunakan secara luas dengan pemberian topikal dan suntikan. Lidokain disintesa sebagai anestesi lokal amida oleh Lofgren pada tahun 1943. Ia menimbulkan hambatan hantaran yang lebih cepat, lebih kuat, lebih lama dan lebih ekstensif daripada yang ditimbulkan oleh prokain. Tidak seperti prokain, lidokain lebih efektif digunakan secara topikal dan merupakan obat anti disritmik jantung dengan efektifitas yang tinggi. Untuk alasan ini, lidokain merupakan standar pembanding semua obat anestesi lokal yang lain. Tiap mL mengandung: 2 – (Dietilamino) – N – (2,6 – dimetil fenil) asetamida hidroklorida.

Gambar 2.1. Struktur lidokain

11,12,13,14,15

11

FARMAKOKINETIK

volume distribusi adalah 1 liter per kilogram; volume ini menurun pada pasien gagal jantung. Tidak ada lidokain yang diekskresi secara utuh dalam urin. Jalur metabolik utama lidokain di dalam hepar (retikulum endoplasma), mengalami dealkilasi oleh enzim oksidase fungsi ganda (mixed function oxidases) membentuk monoetilglisin xilidid dan glisin xilidid, yang kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi monoetilglisin dan xilidid. Kedua metabolit monoetilglisin xilidid maupun glisin xilidid ternyata masih memiliki efek anestetik lokal.

11,12

Penyakit hepar yang berat atau perfusi yang menurun ke hepar yang dapat terjadi selama anestesi, menurunkan kecepatan metabolisme lidokain. Bersihan lidokain mendekati kecepatan aliran darah di hepar, sehingga perubahan aliran darah hepar akan mengubah kecepatan metabolisme. Bersihan lidokain dapat menurun bila infus berlangsung lama. Waktu paro eliminasi adalah sekitar 100 menit. Sebagai contoh, waktu paro eliminasi lidokain meningkat lebih dari lima kali pada pasien dengan disfungsi hepar dibanding dengan pasien normal. Cimetidin dan propranolol menurunkan aliran darah hepar dan bersihan lidokain. Penurunan metabolisme hepatik terjadi pada pasien yang dianestesi dengan obat anestesi volatil.

11,12,16

Paru-paru mampu mengambil obat anestesi lokal seperti lidokain. Mengikuti cepatnya obat anestesi lokal masuk ke sirkulasi vena, ambilan paru-paru ini akan membatasi konsentrasi obat yang mencapai sirkulasi sistemik untuk didistribusikan ke sirkulasi koroner dan serebral.

11,12

Classification Onset Duration

Selain menghalangi hantaran sistem saraf tepi, lidokain juga mempunyai efek penting pada sistem saraf pusat, ganglia otonom, sambungan saraf-otot dan semua jenis serabut otot.

Sistem saraf pusat

11,13

Sambungan saraf-otot dan ganglion

Lidokain dapat mempengaruhi transmisi di sambungan saraf-otot, yaitu menyebabkan berkurangnya respon otot atas rangsangan saraf atau suntikan asetilkolin intra-arteri; sedangkan perangsangan listrik langsung pada otot masih menyebabkan kontraksi.

Sistem kardiovaskular

11

Pengaruh utama lidokain pada otot jantung ialah menyebabkan penurunan eksitabilitas, kecepatan konduksi dan kekuatan kontraksi. Lidokain juga menyebabkan vasodilatasi arteriol. Efek terhadap kardiovaskular biasanya baru terlihat sesudah dicapai kadar obat sistemik yang tinggi, dan sesudah menimbulkan efek pada sistem saraf pusat.

Otot polos

11,12

In vitro maupun in vivo, lidokain berefek spasmolitik dan tidak berhubungan dengan efek anestetik. Efek spasmolitik ini mungkin disebabkan oleh depresi langsung pada otot polos, depresi pada reseptor sensorik, sehingga menyebabkan hilangnya tonus refleks setempat.

EFEK SAMPING

11

Reaksi yang tidak diinginkan yang serius jarang dijumpai, tetapi dapat terjadi akibat dosis lebih relatif atau mutlak (toksisitas sistemik) dan reaksi alergi. Dosis relatif lebih

12,13

otak akibat injeksi retrograd. Pada kasus ini dapat timbul gejala-gejala sistem saraf pusat, mungkin juga kejang pada dosis yang diperkirakan tidak berbahaya.

Dosis lebih mutlak (toksisitas sistemik)

13

Toksisitas sistemik obat anestetik lokal adalah kelebihan konsentrasi obat dalam plasma. Penjelasan konsentrasi obat anestetik lokal dalam plasma adalah kecepatan obat masuk ke dalam sirkulasi relatif terhadap redistribusinya ke sisi jaringan yang tidak aktif dan bersihan oleh metabolisme. Kejadian infeksi langsung intravaskular yang tidak disengaja selama tindakan anestesi blok saraf perifer atau anestesi epidural merupakan mekanisme yang paling umum untuk menyebabkan kelebihan konsentrasi obat anestesi lokal dalam plasma. Jarang, kelebihan konsentrasi dihasilkan dari absorbsi dari tempat injeksinya. Besarnya absorbsi sistemik ini tergantung pada:

1. Dosis yang diberikan ke dalam jaringan, 2. Vaskularisasi tempat suntikan,

3. Penambahan epinefrin dalam larutan, 4. Sifat fisikokimia obat.

Toksisitas sistemik lidokain melibatkan sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskular.

Sistem saraf pusat

12,13

daerah vaskular yang tinggi ini. Sebagai kelanjutan dari konsentrasi plasma yang meningkat, obat dengan mudah melintasi sawar darah otak dan menyebabkan pola perubahan sistem saraf pusat yang dapat diramalkan. Kegelisahan, vertigo, tinitus, dan kesulitan dalam memfokus terjadi lebih awal. Peningkatan selanjutnya dari konsentrasi obat dalam sistem saraf pusat menyebabkan ucapan seperti tertelan dan kejang otot rangka, dan sering terjadi pertama kali pada wajah dan ekstremitas.

Efek-efek di atas dapat dianggap sebagai gejala-gejala toksik yang dapat diketahui secara dini. Bila gejala-gejala diatas dijumpai sewaktu injeksi, suntikan harus segera dihentikan. Reaksi toksik yang berat kemudian dapat dicegah. Bila suntikan diteruskan dapat mengakibatkan serangan kejang tonik klonik. Serangan bersifat klasik diikuti dengan dpresi sistem saraf pusat yang dapat juga disertai dengan hipotensi dan apnoe.

12,13,17,18,19

Konsentrasi plasma lidokain yang menyebabkan gejala toksisitas sistem saraf pusat adalah 5-10 mcg/ml. Selanjutnya, metabolit aktif lidokain seperti monoetilglisin xilidid dapat memberikan efek aditif dalam menyebabkan toksisitas sistemik setelah pemberian lidokain epidural.

12,13,20

Sistem kardiovaskular

12,17,21,22

Sebagai hasil terjadi hipotensi berat yang menggambarkan penurunan tahanan vaskuler sistemik dan laju jantung. Perlu untuk dicatat bahwa blok saraf pusat dapat menimbulkan blok simpatis dengan hipotensi dan mungkin bradikardi.

Sebagian toksisitas jantung yang diakibatkan oleh tingginya konsentrasi plasma lidokain dapat terjadi karena obat ini juga menghambat saluran Na jantung. Pada konsentrasi rendah, efek pada saluran Na ini mungkin memperbesar sifat antidisritmi jantung, tetapi jika konsentrasi plasma berlebihan, saluran Na jantung cukup dihambat sehingga konduksi dan automatisitas didepresi dan merugikan. Kelebihan konsentrasi plasma lidokain dapat memperlambat konduksi impuls jantung yang ditunjukkan dengan pemanjangan interval P-R dan kompleks QRS pada elektrokardiogram. Efek pada saluran ion kalsium dan kalium juga dapat memperbesar toksisitas jantung.

12,13

Cara mengatasi reaksi toksik

12

diberikan intravena dalam dosis kecil dan bila perlu dapat diulang. Pilihan lain adalah pelemas otot dan pernafasan buatan.

Depresi pada sirkulasi dapat diatasi dengan oksigenasi, merendahkan posisi kepala, vasokonstriktor dan plasma ekspander. Henti jantung diatasi dengan pijat jantung.

12,13,17

Pencegahan

13

1. Pilihlah konsentrasi dan dosis efektif yang terkecil

13

2. Berhati-hatilah dengan konsentrasi untuk setiap teknik anestesi, dan untuk adrenalin,

3. Menyuntik perlahan-lahan dengan aspirasi berulang kali.

Reaksi alergi

Reaksi alergi terhadap lidokain adalah sangat jarang, meskipun obat ini sering digunakan. Diperkirakan bahwa kurang dari 1% semua reaksi merugikan disebabkan oleh karena mekanisme alergi. Malahan sangat besar respon merugikan yang sering dihubungkan dengan reaksi alergi ternyata manifestasi kelebihan konsentrasi lidokain dalam plasma.

2. 1. 2. CUFF PIPA ENDOTRAKEA

12,13

karena terdapat tulang rawan yang kaku, sedangkan pada bagian belakang lebih bersifat elastis. Pada posisi ekstensi, tekanan pada bagian posterior lebih besar disebabkan karena dorongan dari tulang vertebra servikal.

Besarnya tekanan cuff ditentukan oleh banyak faktor: volume yang diinflasi, diameter cuff relatif terhadap trakea, kelenturan trakea dan cuff, dan tekanan intra toraks termasuk tekanan jalan nafas (tekanan cuff meningkat pada saat batuk).

23,24,25

Tekanan cuff yang cukup untuk mencegah kebocoran udara nafas (tetapi tidak sempurna) dari berbagai jenis pipa endotrakea adalah antara 20-25 mmHg dibawah tekanan perfusi mukosa trakea (25-30 mmHg).

26

Tekanan cuff dapat meningkat selama anestesi umum sebagai akibat dari difusi N

25,27,28

2O dari mukosa trakea ke dalam cuff pipa endotrakea.

Beberapa cara mengatasi kenaikan tekanan yang berlebihan dalam cuff pipa endotrakea adalah dengan cara: dikempiskan secara periodik/disesuaikan kembali tekanannya, mengisi cuff dengan NaCl fisiologis atau campuran gas anestetik, memakai pipa endotrakea yang dilengkapi dengan pengatur tekanan pada pilot balon (dari Brandt).

26,29

2. 1. 3. DIFUSI LIDOKAIN MELINTASI CUFF PIPA ENDOTRAKEA

26,30

lidokain yang berdifusi tergantung pada konsentrasi lidokain yang diinflasikan dan waktu.

Cuff pipa endotrakea biasanya terbuat dari polyvinyl chloride (PVC), bersifat hidrofobik terhadap sebagian besar substansi kimia. Oleh karena itu, mekanisme difusi lidokain melintasi membran cuff pipa endotrakea kemungkinan mirip dengan yang terjadi di dalam ruang epidural.

2,7

Anestetik lokal pada membran saraf berada dalam dua bentuk: basa bebas non-ionisasi dan kation terionisasi. Jumlah tiap bentuk tergantung dari pH larutan dan pKa obat, sesuai dengan persamaan Henderson-Hasselbach:

7,31

Log ___

16

Kation terionisasi_ Basa bebas non ionisasi

= pKa – pH

2.1.4. BATUK DAN GEJOLAK HEMODINAMIK SEWAKTU EKSTUBASI

Batuk dan gejolak hemodinamik sewaktu ekstubasi atau dikenal sebagai “emergence phenomenon” adalah problem klinis sehari-hari yang secara potensial memiliki bahaya karena dapat menyebabkan gerakan pasien yang tidak terkontrol, hipertensi, takikardia atau aritmia, iskemi miokard, perdarahan surgikal, bronkospasme, dan peningkatan tekanan intrakranial dan intraokular.

Berbagai teknik telah dikembangkan untuk membantu mengurangi batuk sewaktu ekstubasi, termasuk ekstubasi “dalam” (pencabutan pipa endotrakea saat pasien masih dalam pengaruh adekuat anestesi umum), pemberian opiat intravena, atau pemberian lidokain intravena sebelum ekstubasi, karena opiat dan lidokain sistemik memiliki sifat antitusif.

6

1,3,6,8

Namun teknik-teknik ini memiliki keterbatasan sendiri-sendiri, opiat dapat menyebabkan sedasi sehingga memperlama waktu pemulihan, bahkan dapat menyebabkan depresi nafas.

Telah diketahui bahwa lidokain intravena dapat menekan refleks batuk tanpa efek samping serius sewaktu intubasi endotrakeal, ekstubasi, bronkografi, bronkoskopi, dan laringoskopi

39

1,2,5-7,41

sebagaimana opiat intravena, juga menyebabkan sedasi dan menyebabkan penundaan pemulihan dari anestesi umum.

Dollo dkk (2001) melakukan percobaan invitro dan mengemukakan bahwa lidokain bentuk dasar dapat berdifusi sekitar 65%, sementara bentuk hidroklorida (bentuk yang tersedia sebagai obat) hanya sedikit yaitu sebanyak 1%. Sehingga jumlah lidokain yang diperlukan jauh lebih banyak. Alkalinisasi lidokain hidroklorida memungkinkan jumlah yang lebih sedikit (20-40mg vs 200-500mg) dan berdifusi lebih cepat.

4

Dengan dasar ditemukannya konsentrasi minimum (C

1

m) lidokain topikal yang

dapat menghambat aktivasi RAR oleh Camporesi yaitu 155 mcg/ml, maka berbagai usaha dilakukan untuk menentukan pH lidokain teralkalinisasi yang optimal untuk berdifusi melintasi cuff pipa endotrakea. Sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan, akhirnya Jaichandran dkk (2008) mengemukakan pada pH 7,6 lidokain yang berdifusi paling banyak pada 30 menit pertama, namun pada menit 90 sampai menit 300, lidokain pada pH 7,4 berdifusi lebih banyak dibanding pada pH 7,6 dan 7,8. Selain itu pada pH 7,6 dan 7,8 ditemukan endapan, sehingga menyulitkan pengosongan cuff dari balon pilot. Konsentrasi minimum (Cm) untuk menghambat RAR ditemukan

Dollo dkk (2001) juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dengan penggunaan lidokain intracuff bekerja secara topikal pada area kontak antara cuff dengan mukosa trakea, sehingga refleks supraglottis tetap intak, tidak ditemukan gangguan menelan, disfonia, disfagia dan pharyngeal dryness.1 Pada pemberian lidokain intravena, lidokain bekerja secara sistemik dan memblok seluruh reseptor di mukosa trakea sehingga ada kekhawatiran terjadinya aspirasi.

Keuntungan lainnya dari pemberian lidokain intracuff adalah keberadaan lidokain dalam cuff bersifat sebagai reservoir, lidokain akan terus menerus berdifusi seiring jalannya waktu, sehingga efek blok RAR terjadi terus-menerus, hal ini tentu akan meningkatkan toleransi terhadap pipa endotrakea, pada pasien-pasien yang menggunakan pipa endotrakea jangka panjang, seperti pada pasien perawatan kritis.

2

Batuk dan peningkatan hemodinamik dalam emergence phenomenon tidak dapat dipisahkan. Rangsangan pipa endotrakea selain menimbulkan batuk juga merangsang respon simpatis menyebabkan peningkatan laju nadi dan tekanan darah.

1-8

1-8

2.1. KERANGKA TEORI

Ket:

: menghambat

Intubasi endotrakea

Iritasi/stimuli regang pada rapid acting receptor (RAR)

-batuk sewaktu ekstubasi - emergence phenomenon:

peningkatan laju nadi, Tekanan darah - Pengaturan tekanan

- Inflasi NaCl/Gas Anestesi

- Inflasi Lidokain - Inflasi Lidokain

teralkalinisasi

Lidokain intravena Inflasi cuff

2.2. KERANGKA KONSEP

Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5%

Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB intravena Rapid Acting Receptor di

Trakea

Ekstubasi Emergence

Peningkatan Heart Rate Peningkatan Tekanan Darah

BAB 3 METODOLOGI

3.1. DESAIN

Penelitian ini menggunakan desain uji klinis acak terkontrol secara tersamar ganda.

3.2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Ruang Operasi Rumah Sakit H. Adam Malik dan RSU Pirngadi Medan dengan waktu penelitian bulan Desember 2011 – Februari 2012. 3.3. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi target adalah seluruh pasien yang menjalani pembedahan dengan anestesi umum di RSUP H. Adam Malik dan RSUD Pirngadi Medan. Sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

3.4. BESAR SAMPEL

Besar sampel ditentukan dengan rumus: n1= n2= (Zα + Zβ).Sd

d

2

N= besar sampel

Zα= 1,96 (adalah deviat baku pada α 0,05)

Zβ= 0,842 (adalah deviat baku β 0,02)

Sd= simpang baku dari rerata selisih (dari pustaka) sebanyak 0,2%.

d= berdasarkan clinical judgment, perbedaan sebesar 10% dianggap bermakna.

Dari perhitungan dengan rumus diatas, maka diperoleh besar sampel: n1 = n2 = 31 35 orang.

3.5. KRITERIA INKLUSI, EKSKLUSI, DROP OUT 3.5.1. Kriteria Inklusi

a. Semua pasien berusia 18-50 tahun yang menjalani operasi dengan anestesi umum dengan intubasi endotrakea, dimana operasi diperkirakan tidak lebih dari 3 jam.

b. Semua pasien dengan ASA I.

c. Pasien dengan skor Mallampatti 1 dan 2.

c. Berat badan ideal sesuai BMI (18,5-24,9) dengan tinggi badan antara 150-180 cm.

d. Bersedia mengikuti penelitian yang dibuktikan dengan informed consent. 3.5.2. Kriteria Eksklusi

a. Pasien dengan riwayat patologi atau pembedahan daerah laring dan trakea. b. Pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial.

c. Pasien dengan peningkatan tekanan intraokular. c. Pasien dengan infeksi saluran nafas atas atau bawah. d. Penderita asma bronkiale

e. Pasien yang mendapat terapi MAO inhibitor. 3.5.3. Kriteria drop out

a. Operasi kurang dari 90 menit.

3.6. ALAT, BAHAN DAN CARA KERJA 3.6.1. Alat dan Bahan

3.6.1.1. Alat

a. Alat monitor non invasif otomatik merek Omron b. Alat monitor EKG

c. Spuit 1 ml, 3 ml, 5 ml, dan 10 ml. d. Kanul vena 18G dan infus set e. Laringoskop set (Macintosh)

f. Pipa endotrakea high volume low pressure berbahan polyvinylchloride merek Rusch, dengan nomor 7,0 Fr untuk wanita dan 7,5 Fr untuk pria.

g. Stopwatch

h. Alat tulis dan formulir penelitian 3.6.1.2. Bahan

a. Obat premedikasi: Midazolam 0,1 mg/kgBB dan Pethidin 1 mg/kgBB. b. Obat induksi: Propofol 2-2,5 mg/kgBB, Rocuronium 1mg/kgBB.

c. Obat yang diteliti: Lidokain HCl 2% 1,5mg/kgBB, Lidokain HCl 2% 6 cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc.

d. Obat-obat emergensi: Efedrin 5 mg/cc yang telah teraplus, Sulfas Atropine 0,25 mg yang telah teraplus.

e. Alkohol 70%

f. Pemeliharaan anestesi: Isoflurane 0,5-1% dan O2:N2

g. Pemeliharaan pelumpuh otot dengan Rocuronium 0,1-0,2 mg/kgBB setiap 20-30 menit untuk kedua kelompok.

h. Cairan: Ringer Laktat. 3.6.2. Cara Kerja

3.6.2.1. Persiapan pasien dan Obat

a. Setelah mendapat informed consent dan disetujui oleh komisi etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, seluruh sampel dinilai ulang dan dimasukkan ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi.

b. Kepada pasien dijelaskan pada saat kunjungan pemeriksaan pra bedah tentang rencana tindakan pembiusan umum dan prosedur penelitian saat sebelum pasien dibius.

c. Sampel dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok I mendapat inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dan suntikan NaCl 0,9% dengan jumlah cc sesuai dengan bila diberikan Lidokain HCl 2% 1,5mg/kgBB 3 menit sebelum ekstubasi dan kelompok II mendapat inflasi cuff dengan NaCl 0,9% 6,6 cc dan suntikan Lidokain HCl 2% intravena 1,5 mg/kgBB 3 menit sebelum ekstubasi.

d. Cairan untuk inflasi cuff sebanyak 6,6 ml disiapkan dalam spuit 10 ml, sisanya udara dengan jumlah total 10 ml. Cairan untuk suntikan intravena 3 menit sebelum ekstubasi disiapkan dalam spuit 5 ml.

kemudian dibulatkan. Kemudian sekuens yang diperoleh disusun secara berurutan sesuai dengan nomor amplop.

f. Obat disiapkan oleh relawan yang melakukan randomisasi (peneliti dan pasien tidak mengetahui komposisi obat). Setelah melakukan randomisasi dan menyiapkan obat, relawan tersebut memberikan kepada relawan II di dalam amplop putih untuk diberikan pada hari pelaksanaan penelitian.

3.6.2.2. Pelaksanaan Penelitian

a. Setelah pasien tiba di ruang tunggu kamar bedah, pasien diperiksa ulang terhadap identitas, diagnosa, rencana tindakan pembedahan, akses infus (pastikan telah terpasang infus dengan abocath 18G dan threeway, dan pastikan aliran lancar).

b. Kemudian pasien dibawa ke kamar operasi, lalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah, laju nadi, laju nafas, saturasi oksigen dan temperatur.

c. Pasien diberikan preloading cairan Ringer Laktat 10 ml/kgBB.

d. Pasien dipremedikasi dengan Midazolam 0,1 mg/kgBB dan Pethidin 1 mg/kgBB.

e. 15 menit kemudian masing-masing kelompok diinduksi dengan Propofol dosis 2-2,5 mg/kgBB intravena sampai hilangnya refleks kedua bulu mata.

f. Setelah induksi masing-masing kelompok diberikan injeksi Rokuronium 1mg/kgBB intravena.

h. Intubasi dengan pipa endotrakea high volume low pressure berbahan polyvinylchloride merek Rusch, dengan nomor 7,0 Fr untuk wanita dan 7,5 Fr untuk pria.

i. Segera setelah intubasi cuff ETT diisi pada kelompok I dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dengan spuit 10 ml, cuff dikembangkan sampai tidak terdeteksi lagi kebocoran suara nafas pada ventilasi positif dengan tekanan manometer 25 cmH2O dan kelompok II mendapat inflasi cuff dengan

NaCl 0,9% 6,6 cc dengan spuit 10 ml, cuff dikembangkan sampai tidak terdeteksi lagi kebocoran suara nafas pada ventilasi positif dengan tekanan manometer 25 cmH2

j. Kedalaman ETT ditentukan dengan mendengar suara napas paru kanan sama dengan paru kiri menggunakan stetoskop, ETT difiksasi.

O.

k. Pemeliharaan anestesi dengan Isoflurane 0,5-1% dan O2:N2

l. dilakukan pencatatan nilai laju nadi dan tekanan darah saat penjahitan kulit sebagai baseline.

O 50%:50%, pemeliharaan pelumpuh otot dengan Rokuronium 0,1 mg/kgBB setiap 20-30 menit untuk kedua kelompok.

m. Akhir pembedahan digunakan oksigen 100%, antagonis pelumpuh otot diberikan setelah nafas spontan teratur dengan Atropine 0,01 mg/kgBB dan Prostigmin 0,02 mg/kgBB.

o. Ekstubasi dilakukan setelah pasien memenuhi kriteria: dapat mengikuti perintah, orofaring dan hipofaring bersih (tidak ada perdarahan aktif dan sekret), refleks gag intact, dapat mengangkat kepala selama 3 detik, dapat menggenggam kuat. Cuff dikempiskan dengan spuit 10 ml dan jumlahnya dicatat.

p. Dilakukan pencatatan nilai laju nadi dan tekanan darah saat ekstubasi, 2 menit, 4 menit dan 8 menit setelah ekstubasi.

q. Dilakukan pencatatan kejadian batuk pada 1 menit sebelum ekstubasi, 0-2 menit setelah ekstubasi, 2-4 menit setelah ekstubasi dan 4-8 menit setelah ekstubasi.

r. Jalan nafas tetap dijaga dan pasien dibawa ke ruang pemulihan dan diberikan oksigen melalui oksigen melalui nasal kanul 2-3 liter per menit.

s. Hasil pengamatan pada kedua kelompok dibandingkan secara statistik.

t. Penelitian dihentikan bila terjadi kegawatdaruratan jalan nafas, jantung, paru dan otak yang mengancam jiwa.

3.7. IDENTIFIKASI VARIABEL

Variabel Bebas : inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dan suntikan NaCl 0,9% dengan jumlah cc sesuai dengan bila diberikan Lidokain HCl 2% 1,5mg/kgBB inflasi cuff dengan NaCl 0,9% 6,6 cc dan suntikan Lidokain HCl 2% intravena 1,5 mg/kgBB 3 menit sebelum ekstubasi

Variabel Tergantung : Kejadian batuk

3.8. RENCANA MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA

a. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian data tersebut diperiksa kembali tentang kelengkapannya sebelum ditabulasi dan diolah. Lalu data tersebut diberikan pengkodean untuk memudahkan dalam mentabulasi. Data ditabulasi ke dalam master tabel dengan menggunakan software Microsoft Office Excel 2007. b. Data numerik ditampilkan dalam nilai rata-rata ± SD (standard deviasi), sedangkan data kategorik ditampilkan dalam jumlah (persentase).

c. Data demografi: Uji kenormalan data numerik digunakan uji T independent, sedangkan untuk data kategorik digunakan uji chi-square.

d. Hipotesa penelitian diuji dengan menggunakan uji T independent. e. Uji hipotesa menggunakan uji T-independent.

f. Interval kepercayaan 95% dengan nilai p<0,05 dianggap bermakna secara signifikan.

3.9. DEFINISI OPERASIONAL

a. Intubasi endotrakeal adalah teknik memasukkan pipa endotrakea kedalam trakea dengan menggunakan laringoskop.

b. Pipa endotrakea adalah pipa jalan nafas yang dimasukkan melalui mulut kedalam trakea melalui laringoskopi. Bahan pipa biasanya terbuat dari polyvinylchloride (PVC).

melindungi masuknya cairan kedalam trakea. Biasanya dikembangkan dengan udara, namun dapat juga dengan saline, atau lidokain.

d. Lidokain adalah obat anestesi lokal golongan amida.

e. Natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan formula NaHCO3

f. Intracuff adalah inflasi cuff untuk mengembangkan balon cuff agar menyegel jalan nafas. Biasa diisi dengan udara namun dapat juga dengan cairan. Cairan yang bersifat hidrofobik/lipofilik memiliki potensi untuk berdifusi melewati membran cuff yang terbuat dari polyvinylchloride tipis yang hidrofobik.

, sering digunakan untuk mengkoreksi asidosis dan hiperkalemia.

g. Intravena adalah memasukkan obat dalam bentuk cair dengan menggunakan spuit kedalam jalur intravena.

h. Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc intracuff adalah inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc. Diharapkan alkalinisasi Lidokain HCl dengan Natrium Bikarbonat memudahkan Lidokain berdifusi melewati membran cuff.

i. Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB intravena adalah menyuntikkan Lidokain HCl 1,5 mg/kgBB kedalam jalur intravena. Penyuntikan dilakukan selama 30 detik.

j. Batuk adalah ekshalasi paksa tiba-tiba yang terlihat dari kontraksi abdomen akibat refleks membersihkan jalan nafas, dengan lama kurang dari 3 detik.

k. Batuk mengejan adalah ekshalasi paksa tiba-tiba dengan intensitas kuat akibat refleks membersihkan jalan nafas, dengan lama lebih dari 3 detik.

mmHg. Diukur dengan menggunakan alat standar non invasif otomatis merek Omron yang telah ditera.

l. Laju nadi adalah jumlah pulsasi yang dirasakan pada suatu arteri per menit. Normalnya 60-100 kali per menit.

m. Anestesi umum adalah tindakan pembiusan atau penghilang kesadaran baik dengan obat anestesi inhalasi, intravena.

3.10. MASALAH ETIKA

Penelitian ini dilakukan setelah mendapat izin dari komisi etik penelitian bidang kesehatan Fakultas Kedokteran Sumatera Utara. Pasien ataupun keluarga pasien sebelumnya diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat serta resiko dari hal yang terkait dengan penelitian. Kemudian diminta mengisi formulir kesediaan menjadi subjek penelitian (informed consent).

3.11. ALUR PENELITIAN

Populasi: Pasien elektif untuk pembedahan RSUP H. Adam Malik Medan

Kriteria Inklusi

Preloading RL 10 ml/kgBB, Premedikasi: Midazolam 0,1 mg/kgBB dan Pethidin 1 mg/kgBB

Induksi: Propofol 2-2,5mg/kgBB, Relaksan: Rokuronium 1 mg/kgBB

Intubasi ETT

KELOMPOK I:

Inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6 cc

KELOMPOK II:

Inflasi cuff dengan NaCl 0,9% 6,6cc

Maintenance: Isoflurane 0,5 – 1%, O2:N2O 50%:50%, Rokuronium 0,1 mg/kgBB setiap 20-30

menit.

Reversal: Atropine 0,01 mg/kgBB dan Prostigmin 0,02 mg/kgBB

3 menit sebelum ekstubasi: NaCl 0,9% dengan jumlah cc sesuai Lidokain

1,5mg/kgBB intravena

3 menit sebelum ekstubasi: Lidokain 1,5 mg/kgBB intravena

EKSTUBASI

Dicatat: HR, TD, RR, SpO2,

Temperatur

Saat jahit kulit: dicatat HR dan TD sebagai baseline

1 menit sebelum ekstubasi: dicatat kejadian batuk

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2011 sampai Februari 2012, dengan jumlah 70 sampel yang dipilih secara acak dengan status fisik ASA 1 yang menjalani operasi dengan anestesi umum intubasi pipa endotrakea sesuai dengan prosedur penelitian. Dari 70 sampel penelitian dibagi atas dua kelompok, masing-masing 35 sampel. Kelompok I mendapatkan inflasi cuff dengan Lidokain HCl 2% 6 cc + Natrium Bikarbonat 7,5% 0,6cc dan injeksi NaCl 0,9% 0,075xBB cc pada 3 menit sebelum ekstubasi, sedangkan kelompok II mendapatkan inflasi cuff dengan NaCl 0,9% 6,6cc dan injeksi Lidokain HCl 2% 1,5mg/kgBB pada 3 menit sebelum ekstubasi.

Setelah dilakukan pemasukan dan pengolahan data maka didapatkan hasil-hasil penelitian sebagaimana ditampilkan dalam bab ini.

4.1. Karakteristik umum sampel penelitian pada kedua kelompok

Tabel 4.1. Karakteristik umum

Karakteristik umum Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Umur (tahun) 32,1 (SD 11,3) 31,8 (SD 11,1) 0,907*

Umur (tahun) sampel penelitian mulai dari 18 sampai 50 dengan nilai rerata 32,1 (SD 11,3) pada kelompok I dan 31,8 (SD 11,1) pada kelompok II. Dari hasil analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,907 dianggap berbeda tidak bermakna umur sampel diantara kedua kelompok.

Jenis kelamin (Lk/Pr) diantara kedua kelompok dianalisa menggunakan chi-square (x2

Rerata berat badan (kg) sampel penelitian pada kelompok I adalah 61,8 (SD 8,5) sedangkan kelompok II adalah 60,7 (SD 7,9) dengan uji T independent didapatkan nilai p = 0,572 dianggap berat badan diantara kedua kelompok berbeda tidak bermakna.

) didapatkan nilai p = 0,811 dianggap prevalensi jenis kelamin diantara kedua kelompok berbeda tidak bermakna.

didapatkan nilai p = 0,459 dianggap BMI diantara kedua kelompok berbeda tidak bermakna.

4.2. Jenis pekerjaan pada kedua kelompok penelitian

Karakteristik sosial ekonomi sampel penelitian dinilai dari pekerjaan pada kedua kelompok. Hasil penelitian terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jenis pekerjaan sampel penelitian

Jenis pekerjaan Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Buruh 0 (0%) 2 (5,7%)

IRT 13 (37,1%) 8 (22,9%)

Karyawan 6 (17,1%) 5 (14,3%)

Mahasiswa 2 (5,7%) 8 (22,9%) 0,277

Pelajar

#

7 (20,0%) 5 (14,3%)

Petani 4 (11,4%) 3 (8,6%)

Wiraswasta 3 (8,6%) 4 (11,4%)

#Uji Chi-square

Jenis pekerjaan terbanyak dalam penelitian ini adalah IRT, pelajar dan karyawan pada kelompok I sedangkan pada kelompok II adalah IRT, mahasiswa dan pelajar. Jenis pekerjaan pada sampel penelitian dianalisa menggunakan uji chi-square (x2

4.3. Jenis operasi pada kedua kelompok penelitian

) didapatkan p = 0,277 dianggap jenis pekerjaan diantara kedua kelompok berbeda tidak bermakna.

Tabel 4.3. Jenis operasi sampel penelitian

Jenis operasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Bedah THT 6 (17,1%) 8 (22,9%)

Bedah Onkologi 6 (17,1%) 11 (31,4%)

Bedah Orthopedi 8 (22,9%) 6 (17,1%)

Bedah Mata 2 (5,7%) 3 (8,6%) 0,564

Bedah Digestif

#

3 (8,6%) 3 (8,6%)

Bedah Ginekologi 7 (20,0%) 3 (8,6%)

Bedah Plastik 3 (8,6%) 1 (2,9%)

#Uji Chi-square

Pada kelompok I jenis operasi terbanyak adalah bedah Orthopedi, bedah Onkologi dan bedah THT, dan pada kelompok II jenis operasi terbanyak adalah bedah Onkologi, bedah Orthopedi dan bedah THT. Setelah dianalisa dengan uji chi-square didapatkan p = 0,564 kedua kelompok dianggap berbeda tidak bermakna dalam hal jenis operasi.

4.4. Perbandingan berdasarkan lama tindakan anestesi Tabel 4.4. Lama tindakan anestesi

Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Lama anestesi 123,7 (SD 22,1) 122,1 (SD 23,2) 0,780*

*Uji T independent

dengan uji T independent didapatkan p = 0,780 dimana lama tindakan anestesi pada kedua kelompok dianggap berbeda tidak bermakna.

4.5. Perbandingan kejadian batuk 1 menit sebelum ekstubasi

Kejadian batuk dihitung dalam empat rentang waktu yaitu pada 1 menit sebelum ekstubasi, 0-2 menit setelah ekstubasi, 2-4 menit setelah ekstubasi, dan 4-8 menit setelah ekstubasi.

Tabel 4.5. Kejadian batuk 1 menit sebelum ekstubasi, 0-2 menit setelah ekstubasi, 2-4 menit setelah ekstubasi, dan 4-8 menit setelah ekstubasi

Kejadian batuk Kelompok I

(n=35)

Kelompok II (n=35) p

1 menit sebelum ekstubasi 0,7 (SD 0,7) 1,7 (SD 0,5) 0,000*

0-2 menit setelah ekstubasi 0,3 (SD 0,6) 0,7 (SD 0,6) 0,004

2-4 menit setelah ekstubasi

*

0 0

4-8 menit setelah ekstubasi 0 0

*Uji T independent

batuk 0,7 (SD 0,6), dan setelah dilakukan analisa dengan uji T independent, didapatkan p = 0,004, juga berbeda secara bermakna.

4.6. Perbandingan parameter hemodinamik sebelum operasi

Parameter hemodinamik yang diukur adalah tekanan darah sistolik, diastolik, kemudian dilakukan penghitungan mean arterial pressure (MAP), dan laju nadi. Pada sebelum operasi didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.6. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi sebelum operasi.

Pre Operasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) P

Sistolik 120,6 (SD 6,9) 120,5 (SD 5,9) 0,956*

Diastolik 77,0 (SD 6,3) 75,1 (SD 7,8) 0,268

MAP

*

91,51 (SD 5,43) 90,22 (SD 6,25) 0,362

Laju nadi

*

82,3 (SD 6,9) 80,9 (SD 8,5) 0,460*

*Uji T independent

dengan uji T independent didapatkan p = 0,362 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok. Pada kelompok I didapatkan laju nadi 82,2 (SD 6,9) kali per menit, sedangkan pada kelompok II didapatkan 80,9 (SD 8,5) kali per menit, setelah analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,460 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok.

4.7. Perbandingan parameter hemodinamik saat jahit kulit (baseline)

Saat jahit kulit dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.7. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi saat jahit kulit.

Saat jahit kulit Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) P

Sistolik 119,9 (SD 7,5) 119,0 (SD 11,3) 0,681*

Diastolik 75,8 (SD 5,7) 73,6 (SD 10,5) 0,282

MAP

*

90,52 (SD 5,16) 88,74 (SD 9,30) 0,326

Laju nadi

*

81,0 (SD 7,4) 79,4 (SD 7,8) 0,364*

*Uji T independent

kelompok. Demikian juga dengan MAP pada kelompok I didapatkan 90,52 (SD 5,16)mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 88,74 (SD 9,30) mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan 0,326 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok. Pada kelompok I didapatkan laju nadi 81,0 (SD 7,4) kali per menit, sedangkan pada kelompok II didapatkan 79,4 (SD 7,8) kali per menit, setelah analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,364 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok.

4.8. Perbandingan parameter hemodinamik saat ekstubasi

Pada saat ekstubasi dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik, diatolik, MAP, dan laju nadi dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.8. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi saat ekstubasi.

Saat ekstubasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Sistolik 130,1 (SD 6,5) 136,8 (SD 12,3) 0,006*

Diastolik 81,4 (SD 5,7) 82,7 (SD 6,4) 0,388

MAP

*

97,64 (SD 4,83) 100,72 (SD 6,74) 0,031

Laju nadi

*

92,3 (SD 8,1) 94,6 (SD 8,2) 0,245*

*Uji T independent

(SD 6,4)mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan 0,388 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok. Demikian juga dengan MAP pada kelompok I didapatkan 97,64 (SD 4,83)mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 100,72 (SD 6,74)mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan 0,031, dianggap berbeda secara bermakna pada kedua kelompok. Pada kelompok I didapatkan laju nadi 92,3 (SD 8,1)kali per menit, sedangkan pada kelompok II didapatkan 94,6 (SD 8,2) kali per menit, setelah analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,245 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok.

4.9. Perbandingan parameter hemodinamik saat 2 menit setelah ekstubasi Pada dua menit setelah ekstubasi, dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik, diastolik, MAP dan laju nadi, dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.9. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi 2 menit setelah ekstubasi.

2 menit setelah ekstubasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Sistolik 124,8 (SD 7,1) 130,4 (SD 11,1) 0,014*

Diastolik 79,1 (SD 5,3) 80,9 (SD 5,9) 0,164

MAP

*

94,30 (SD 4,87) 97,43 (SD 6,00) 0,019

Laju nadi

*

87,3 (SD 7,9) 90,6 (SD 7,9) 0,091*

*Uji T independent

hasil berbeda secara bermakna dengan p = 0,014. Tekanan darah diastolik pada kelompok I didapatkan 79,1 (SD 5,3)mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 80,9 (SD 5,9)mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan 0,164 dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok. Demikian juga dengan MAP pada kelompok I didapatkan 94,30 (SD 4,87)mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 97,43 (SD 6,00)mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan 0,019, dianggap berbeda secara bermakna pada kedua kelompok. Pada kelompok I didapatkan laju nadi 87,3 (SD 7,9)kali per menit, sedangkan pada kelompok II didapatkan 90,6 (SD 7,9)kali per menit, setelah analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,091dianggap berbeda tidak bermakna pada kedua kelompok.

4.10. Perbandingan parameter hemodinamik 4 menit setelah ekstubasi

Pada 4 menit setelah ekstubasi dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik, diastolik, MAP dan laju nadi, dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.10. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi 4 menit setelah ekstubasi.

4 menit setelah ekstubasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Sistolik 121,3 (SD 7,2) 125,5 (SD 9,0) 0,034*

Diastolik 76,5 (SD 6,0) 79,4 (SD 4,8) 0,032

MAP

*

91,47 (SD 5,65) 94,78 (SD 4,38) 0,008

Laju nadi

*

85,3 (SD 6,6) 88,1 (SD 7,3) 0,103*

Pada kelompok I didapatkan tekanan darah sistolik 121,3 (SD 7,2)mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 125,5 (SD 9,0)mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan hasil kedua kelompok berbeda secara bermakna dengan p = 0,034. Tekanan diastolik pada kelompok I didapatkan 76,5 (SD 6,0) mmHg sedangkan pada kelompok II didapatkan 79,4 (SD 4,8) mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,032 dimana kedua kelompok juga berbeda secara bermakna. Pada penghitungan MAP kelompok I didapatkan 91,47 (SD 5,65) mmHg dan pada kelompok II didapatkan 94,78 (SD 4,38) mmHg, setelah dilakukan analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,008 dianggap berbeda secara bermakna pada kedua kelompok. Namun pada pengukuran laju nadi pada kelompok I didapatkan 85,3 (SD 6,6) kali per menit dan pada kelompok II didapatkan 88,1 (SD 7,3), setelah analisa dengan uji T independent didapatkan p = 0,103 kedua kelompok dianggap berbeda tidak bermakna.

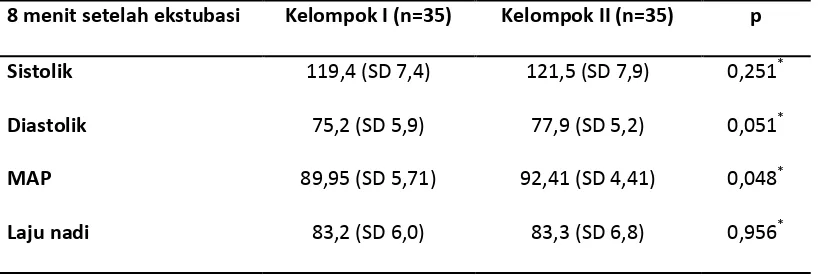

4.11. Perbandingan parameter hemodinamik 8 menit setelah ekstubasi

Tabel 4.11. Tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, dan laju nadi 8 menit setelah ekstubasi.

8 menit setelah ekstubasi Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Sistolik 119,4 (SD 7,4) 121,5 (SD 7,9) 0,251*

Diastolik 75,2 (SD 5,9) 77,9 (SD 5,2) 0,051

MAP

*

89,95 (SD 5,71) 92,41 (SD 4,41) 0,048

Laju nadi

*

83,2 (SD 6,0) 83,3 (SD 6,8) 0,956*

*Uji T independent

4.12. Perbandingan peningkatan hemodinamik saat ekstubasi dari jahit kulit (baseline)

Kemudian peneliti mencoba untuk mengukur kenaikan atau selisih dari MAP dan laju nadi, dengan pengukuran MAP dan laju nadi saat jahit kulit sebagai baseline kemudian dibandingkan dengan saat ekstubasi, saat 2 menit setelah ekstubasi, saat 4 menit setelah ekstubasi, dan 8 menit setelah ekstubasi.

Selisih atau kenaikan MAP dan laju nadi saat ekstubasi dibandingkan saat jahit kulit (baseline) didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.12. Peningkatan MAP dan laju nadi dari jahit kulit ke saat ekstubasi

Ekstubasi – baseline Kelompok I (n=35) Kelompok II (n=35) p

Kenaikan MAP 7,11 (SD 4,60) 11,98 (SD 10,42) 0,015*

Kenaikan laju nadi 11,3 (SD 5,8) 15,3 (SD 8,8) 0,03*

*Uji T independent