ABSTRACT

E-READINESS MADRASAH ALIYAH NEGERI

(ISLAMIC STATE HIGH SCHOOL) IN BANDARLAMPUNG CITY

e-Readinessis a competencyin the course of integrating education and ICT. This research intents: (1) to find out the implementation of ICT in Madrasah Aliyah Negeri (Islamic State Senior High School) in Bandarlampung City; (2) to reveal the difference of ICT implementation from both MAN; (3) to uncover the obstacles during ICT implementation from both MAN; and (4) to discover the best practice of ICT implementation from both MAN. This is a descriptive and qualitative research along with communication audit method. Researcher analyze the data by using filling system technique and has examined it through triangulation method. This research illustrates that: (1) MAN in Bandarlampung City have implemented ICT fairly well; (2) MAN 1 Bandarlampung and MAN 2 Tanjukarang have diverse electronic readiness process on ICT access, ICT penetration, e-leadership, school policy, and human capital; (3) practically both madrasah have gone through many obstacles for instance operational expense, connectivity, training constraints of ICT, short of e-leadership training, and intrinsic motivation; (4) both MAN in Bandarlampung City haven’t produced any best practice during ICT implementation.

ABSTRAK

E-READINESS MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KOTA BANDARLAMPUNG

e-Readiness merupakan suatu kompetensi dalam upaya integrasi TIK dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkapkan implementasi TIK di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kota Bandarlampung; (2) mengungkapkan ada atau tidaknya perbedaan kesiapan implementasi TIK antar MAN; (3) mengungkapkan hambatan yang dialami MAN dalam mengimplementasikan TIK pada sistem sekolah; dan (4) mengungkapkan best practice yang dilakukan MAN dalam mengimplementasikan TIK. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode audit komunikasi. Periset menganalsis data melalui teknik filling system dan menguji validitasnya dengan triangulasi metode/ teknik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) implementasi TIK di MAN Kota Bandarlampung berjalan dengan cukup baik; (2) MAN 1 Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang mengalami proses e-readiness yang berbeda pada aspek akses TIK, penetrasi TIK, e-leadership, kebijakan sekolah, dan SDM; (3) dalam praktiknya kedua madrasah mengalami hambatan-hambatan seperti kendala biaya operasional, koneksitas, keterbatasan pelatihan TIK, belum tersedianya pelatihan e-leadership, dan picuan motivasi intrinsik; (4) kedua MAN di Kota Bandarlampung belum memiliki best practice dalam hal implementasi TIK.

E-READINESS MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KOTA BANDARLAMPUNG

(Studi pada MAN 1 (Model) Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang)

Oleh

ESY ANDRIYANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ILMU KOMUNIKASI

Pada

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG

Skripsi

Oleh

ESY ANDRIYANI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. MAN 1 (Model) Bandarlampung ... (Lampiran 2) 2. Gedung Laboratorium TIK MAN 1 Bandarlampung... (Lampiran 2) 3. Ruang Laboratorium TIK MAN 1 Bandarlampung ... (Lampiran 2) 4. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (1) ... (Lampiran 2) 5. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (2) ... (Lampiran 2) 6. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (3) ... (Lampiran 2) 7. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (4) ... (Lampiran 2) 8. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (5) ... (Lampiran 2) 9. Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (6) ... (Lampiran 2) 10.Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (7) ... (Lampiran 2) 11.Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 1 Bandarlampung (8) ... (Lampiran 2) 12.Proses Belajar Mengajar di Ruang Laboratorium TIK

15.Fasilitas di Ruang Guru MAN 1 Bandarlampung (2) ... (Lampiran 2) 16.Sistem Penilaian Digital MAN 1 Bandarlampung ... (Lampiran 2) 17.Banner Hasil Tugas Kelompok Siswa

(Tugas Mata Pelajaran TIK)... (Lampiran 2) 18.Masjid MAN 1 Bandarlampung ... (Lampiran 2) 19.Keadaan di dalam Masjid

(Usai Shalat Dzuhur Berjama’ah) ... (Lampiran 2) 20.Lapangan Upacara MAN 1 Bandarlampung ... (Lampiran 2) 21.MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 22.Pintu Masuk Laboratorium TIK MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 23.Proses Belajar Mengajar di Ruang TIK

MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 24.Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 2 Tanjungkarang (1)... (Lampiran 2) 25.Fasilitas di Ruang Laboratorium TIK

MAN 2 Tanjungkarang (2)... (Lampiran 2) 26.Banner Visi Misi MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 27.Absensi Elektronik di Depan Ruang Waka

MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 28.Masjid MAN 2 Tanjungkarang ... (Lampiran 2) 29.Keadaan di daam Masjid

(Menjelasng Shalat Dzuhur Berjama’ah) ... (Lampiran 2)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR BAGAN ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 9

1.3. Tujuan Penelitian ... 9

1.4. Kegunaan Penelitian ... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 11

2.1. Integrasi TIK dan Pendidikan ... 11

2.2. Integrasi TIK dan Pendidikan untuk Menjembatani Kesenjangan Digital ... 16

2.3. MAN sebagai Lembaga Pendidikan Islam Berbasis TIK ... 19

2.4. Menilai “Kesiapan” Integrasi TIK dan Pendidikan (e-Readiness)... 24

a. Pengertian e-Readiness ... 26

b. Mengapa e-Rediness? ... 28

2.5. Model Asesmen e-Readiness ... 30

2.6. Menilai e-Readiness dengan Model CID ... 30

2.7. Menilai e-Readiness dengan Model McConnell International ... 42

2.8. Menilai e-Readiness dengan Model Nurhaida, dkk. ... 47

2.9. Formulasi Tiga Model Penilaian dan Penelitian ... 47

2.10 Kerangka Pikir Penelitian ... 57

III. METODE PENELITIAN ... 59

3.1. Desain dan Metode Penelitian ... 59

3.2. Sumber Data... 62

3.3. Jenis Data ... 62

3.4. Subjek Penelitian ... 63

3.5. Unit Analisis ... 64

3.6. Teknik Pengumpulan Data ... 65

3.8. Teknik Analisis Data ... 68

3.9. Uji Validitas Data ... 68

IV. GAMBARAN UMUM ... 70

4.1. MAN 1 Bandarlampung ... 71

4.2. MAN 2 Tanjungkarang ... 82

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 90

5.1. e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandarlampung ... 90

a. Akses TIK Sekolah ... 90

b. Penetrasi TIK Sekolah ... 93

c. Literasi TIK Sekolah ... 96

d. e-Leadership ... 98

e. Kebijakan Sekolah ... 100

f. Struktur Organisasi Sekolah ... 103

g. SDM Berbasis TIK ... 104

h. Best Practice ... 104

5.2. Perbedaan Kesiapan Implementasi TIK antar MAN ... 107

5.3. Hambatan Implementasi TIK dalam Sistem Sekolah ... 109

a. Biaya Operasional ... 109

b. Koneksitas terhadap Beban Coverage ... 111

c. Pelatihan TIK yang Terbatas ... 112

d. Belum Tersedianya Pelatihan Kepemimpinan Teknologi ... 112

e. Picuan Motivasi Intrinsik ... 113

5.4. Best Practice MAN Kota Bandarlampung dalam Implementasi TIK ... 114

5.5. Pembahasan Hasil Penelitian ... 115

a. Penetrasi TIK Sekolah: Antara Persepsi dan Implementasi ... 115

b. Pengalaman Bukanlah Cermin Penetrasi dan Literasi TIK yang Baik ... 116

c. e-Leadership yang Cekatan Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Penetrasi TIK yang Mapan ... 117

d. Implementasi TIK Bias Gender? ... 119

VI. SIMPULAN DAN SARAN ... 120

6.1. Simpulan ... 120

6.2. Saran ... 122 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. e-Readiness di Kawasan Asia Pasifik ...26

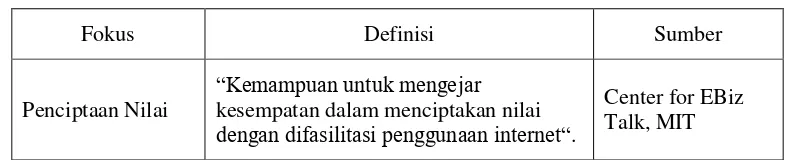

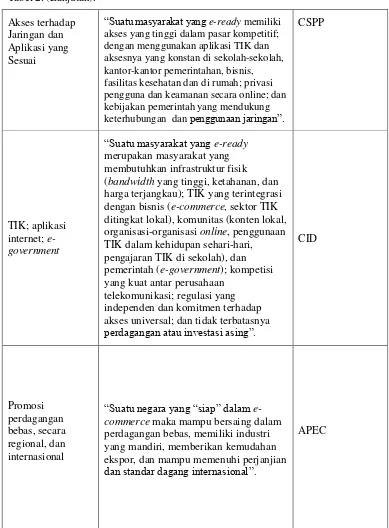

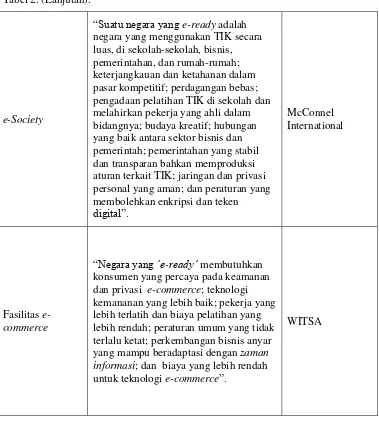

2. Definisi e-Readiness ...26

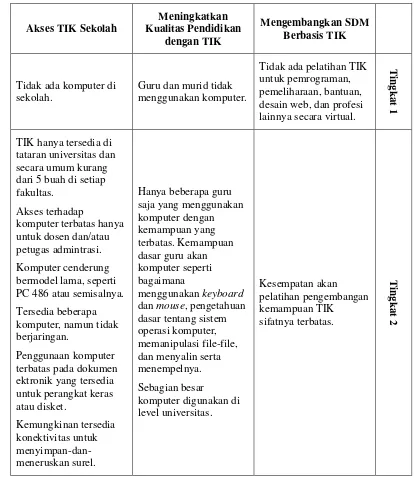

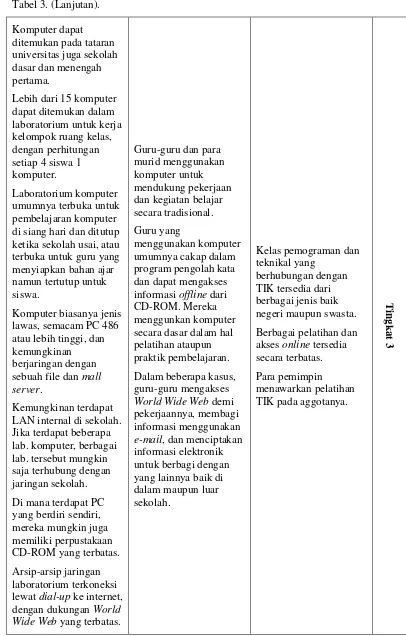

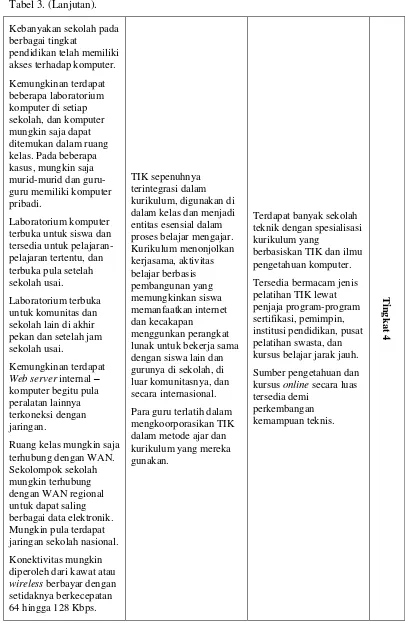

3. Networked Learning ...35

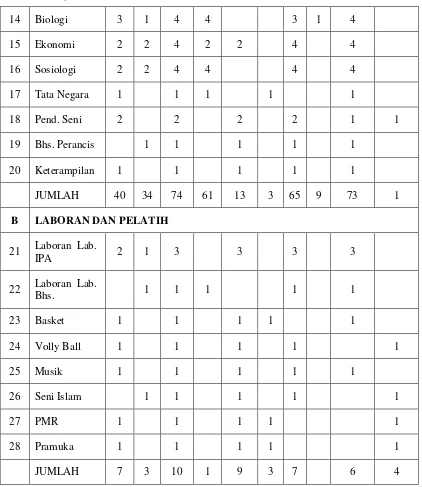

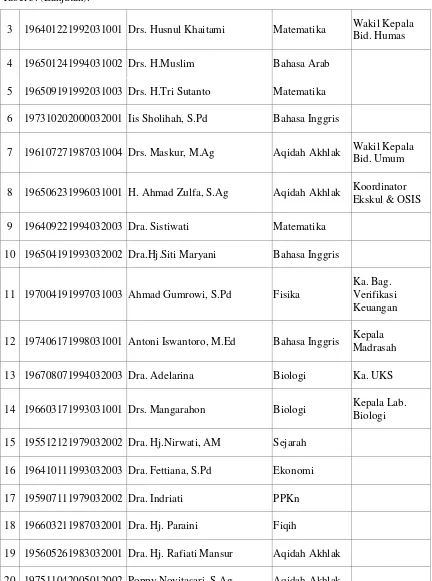

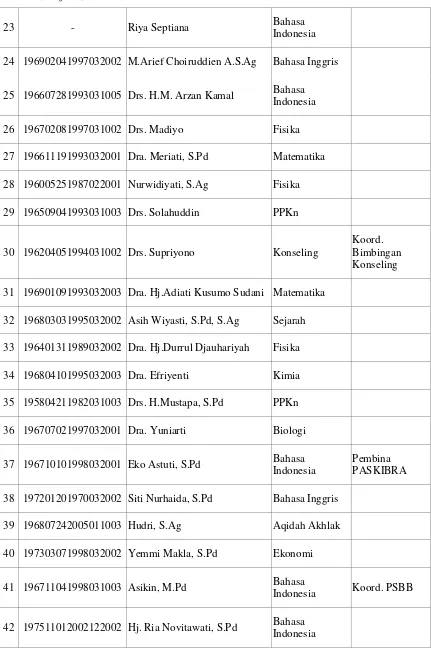

4. Kondisi Guru MAN 1 Bandarlampung (1) ...73

5. Kondisi Guru MAN 1 Bandarlampung (2) ...74

6. Kondisi Murid MAN 1 Bandarlampung ...78

7. Kondisi Guru MAN 2 Tanjungkarang ...83

8. Kondisi Murid MAN 2 Tanjungkarang ...86

9. Sarana dan Prasarana MAN 2 Tanjungkarang ...86

10.Akses TIK MAN di KotaBandarlampung ...90

11.Penetrasi TIK MAN di Kota Bandarlampung ...92

12.Literasi TIK MAN di Kota Bandarlampung ...95

13.e-Leadership MAN di Kota Bandarlampung ...97

14.Kebijkan MAN di Kota Bandarlampung ...99

15.Struktur Organisasi MAN di Kota Bandarlampung ...102

16.SDM Berbasis TIK di MAN Kota Bandarlampung ...103

17.Perbedaan Implementasi TIK antar MAN ...105 18.Rubrik Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

di Kota Bandarlampung Kategori “Akses TIK Sekolah” ... (Lampiran 1)

di Kota Bandarlampung Kategori “Penetrasi TIK Sekolah”.... (Lampiran 1)

20.Rubrik Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

di Kota Bandarlampung Kategori “Literasi TIK Sekolah” ... (Lampiran 1)

21.Rubrik Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

di Kota Bandarlampung Kategori “e-Leadership” ... (Lampiran 1)

22.Rubrik Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

di Kota Bandarlampung Kategori “Kebijakan Sekolah” ... (Lampiran 1)

23.Rubrik Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

di Kota Bandarlampung Kategori “SDM Berbasis TIK” ... (Lampiran 1)

24.Hasil Penilaian e-Readiness Madrasah Aliyah Negeri

MOTO

Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka

beribadah kepada-Ku.

(Q .S. Ad z D z aar i yaat [51]: 56)

Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan

orang-orang yang tidak mengetahui?’ …

(Q .S. Az Zu mar [39]: 9)

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa (kecuali dosa syirik) semuanya.

Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Q .S. Az Zu mar [39]: 53)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q .S. Al Syar h [94]: 5-8 )

Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kalian hingga dia mencintai

saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

PERSEMBAHAN

Allahu Al ‘Alim

(Penulis persembahkan karya ini untuk Allah Yang Maha Mengetahui. Karena

sesungguhnyalah hamba ini sekadar peminjam Mu. Jika bukan sebab

ilmu-Mu, hamba tak lebih dari manusia yang banyak diliputi kebodohan. Maka, apabila

Engkau temukan banyak kesalahan dalam menyampaikan karya ini, hamba

mohon perbaikilah Ya Rabb dan berkahilah tulisan ini. Sehingga ia mampu

mengantarkan hamba untuk memandang wajah -Mu kelak di Jannah, aamiin).

kemudian …

Ibu dan Mama

SANWACANA

Alhamdu lillaahi ladzi bini’matihi tatimmush shaalihaatu.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih sempurna.

Ungkapan syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah Allah Ta’ala. Sehingga,

penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “e-Readiness Madrasah Aliyah

Negeri di Kota Bandarlampung (Studi pada MAN 1 (Model) Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Banyak pihak telah mendermakan berbagai bimbingan dan dukungan pada penulis

selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan terima

kasih dengan tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu

Komuniasi.

3. Ibu Nanda Utaridah, S. Sos., M. Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah

bermurah hati dalam membimbing penulis.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Pembimbing yang telah mengevokasi

untuk berpikir dan bertindak inventive serta yang telah bersabar dalam

5. Ibu Dhanik S., S.Sos, M.Comm&MediaSt., selaku Pembahas yang telah

menyediakan kerelaan dalam memberikan saran dan masukan pada penulis.

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah berjasa mendidik penulis.

7. Bapak Antoni Iswantoro, M.Ed. dan Bapak Drs. M. Iqbal, selaku Kepala

MAN 1 Bandarlampung dan Kepala MAN 2 Tanjungkarang yang telah

memberikan izin untuk melangsungkan penelitian dan berbagi inspirasi.

8. Bapak Sutopo, S. Pd. dan Ibu Wita Kurnia, S. Kom., M. Pd., selaku Guru TIK

MAN 1 Bandarlampung dan Guru TIK MAN 2 Tanjungkarang yang telah

memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi keadaan TIK di

masing-masing sekolah.

9. Bapak dan Ibu Guru, serta Staf Tata Usaha MAN 1 Bandarlampung dan MAN

2 Tanjungkarang yang telah menerima penulis dengan hati terbuka.

10.Ibu, Mama, Papa, dan Dedek yang menjadi bagian dari pengajaran Allah

sehingga penulis menjadi manusia yang tidak biasa.

11.Budi Winandri sesosok pemuda yang Allah hadirkan lalu membuat agama ini

menjadi separuh sempurna.

12.Sahabat selegit madu karena dipadu dengan cinta kasih karena Illahi: Vita

Nurul Hidayati, Nani Pahini, Zulaikha “Keren”, Ratih Novita Sari, Agra

Maysa, Lady Balqis, Mita Rusmiati, Susmi Rahayu, Prima Helaubudi, Fitri

Oki Lestari, Elsa Puji Rahmawati, Wahdya Nurul Qolby, Zakiyah Derajat, dan

sahabat-sahabat lain yang telah memberikan romantika dalam sanubari

penulis.

13.Adik-adik yang penuh dengan gelora dan ketaatan pada Ar Rahman: Herdiani

dan Ammah Ari juga Fitri.

14.Keluarga Besar UKMF FSPI FISIP Unila yang telah menjadi faset dalam

mentaati Allah Ta’ala dan membenarkan dakwah Rasulullah shalallahu

‘alaihi wa salam.

15.Kawan-kawan Ilmu Komunikasi 2010 yang telah belajar dan bertumbuh

bersama dengan bermacam perbedaan magis yang mendewasakan.

16.Kawan-kawan KKN Kampung Sinar Gading: Dina Anggraini, M. Amri Satria,

Maria Ansela Handayani , Melzi Ambar Mazta, Novi Hardiyansyah, Nurul

Umunia Lukita, Selvia Eka Putri, Sevina Silvi, dan Silvia Febriani.

Semoga Allah Ta’ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada

kita semua, serta membalas semua kebaikan yang telah didermakan pada penulis.

Akhirnya, kendati skripsi ini masih jauh dari paripurna. Penulis berharap semoga

skripsi ini tetap dapat mensyarahkan manfaat bagi semua, Aamiin.

Bandarlampung, Oktober 2015

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 21 Februari 1992. Penulis telah

menempuh pendidikan: TK Aisiyah diselesaikan pada tahun 1998, SD Negeri 1

Patoman diselesaikan pada tahun 2004, SMP Negeri 1 Pagelaran diselesaikan

pada tahun 2007, dan SMA Negeri 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2010.

Selanjutnya, penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung pada

tahun 2010 melalui jalur Ujian Masuk Lokal.

Dalam menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis pernah terlibat

dalam beberapa kegiatan mahasiswa: BEM-U (Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas), FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam), dan ESo (English

Society) juga satu organisasi ektrakampus, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa

Muslim Indonesia). Sebagai tambahan, penulis pernah meraih Juara 1 Seleksi

Mahasiswa Berprestasi FISIP Universitas Lampung pada tahun 2013.

Selain itu, penulis telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik

Universitas Lampung Periode II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013

sampai dengan 1 Agustus 2013. Penulis melakssanakan kegiatan KKN di

Kampung Sinar Gading, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dengan

tambahan bertema “Pemberdayaan Wanita”. Selanjutnya, penulis juga telah

melalui PKL (Praktik Kerja Lapangan) di perpustakaan Hukum Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung. PKL di institusi tersebut penulis pilih

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan United Nations Development Program (UNDP) 2012 menunjukkan

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2012 meningkat

menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat

124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Sejak 1980 hingga 2012, nilai IPM

Indonesia meningkat dari 0,422 menjadi 0,629, atau meningkat 49 persen,

dikarenakan kenaikan angka harapan hidup, pada periode yang sama, dari 57,6

tahun menjadi 69,8 tahun saat ini. Tingkat ekspektasi belajar di sekolah

meningkat dari 8,3 tahun pada 1980 menjadi 12,9 tahun pada 2012. Artinya, anak

usia sekolah di Indonesia memiliki harapan mengenyam bangku pendidikan

selama 12,9 tahun atau mencapai tingkat pertama jenjang perguruan tinggi.

Meskipun indeks tersebut mengalami kenaikan tiga peringkat, IPM Indonesia

masih di bawah rata-rata dunia 0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikategorikan

sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya. Peringkat

Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, termasuk

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Singapura (18)

memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Brunei (30), Malaysia

Sementara, bila kita simak lebih jauh indeks pendidikan Indonesia berada di

urutan 6 dari 10 negara ASEAN. Sebagai tambahan, Indeks Daya Saing Global

(Global Competitiveness Index) Indonesia berada di ranking 5 dari 10 negara

ASEAN. Data-data ini melukiskan betapa pembangunan di Indonesia masih jauh

tertinggal dari negera ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya

keras demi menggapai kemajuan yang lebih baik.

Kemajuan suatu bangsa berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan yang

berkualitas dapat mengantarkan suatu bangsa menjadi bangsa terpandang dan

digdaya. Pendidikan melahirkan ilmu yang dapat membantu dalam menicpta dan

menimbang suatu keputusan. Bangsa Indonesia sendiri dewasa ini giat mengejar

ketertinggalannya melalui bidang pendidikan.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing bangsa,

implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) akhirnya dipilih

menjadi program unggulan dari Depdikbud (Departemen Pendidikan Nasional dan

Kebudayaan). Ada kaitan yang begitu erat antara pendidikan dan TIK. Integrasi

pendidikan dan TIK diyakini menjadi cara paling mutakhir yang dapat

mengakselerasi tercapainya tanggung jawab besar pendidikan (mencerdaskan dan

memajukan bangsa). TIK dinilai dapat berfungsi sebagai sumber, sarana belajar,

serta cara berkomunikasi yang efesien. Lebih lanjut, jika dikelola secara

bijaksana, TIK dapat bermanfaat untuk mengurangi disparitas pendidikan.

Sehingga, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya

3

Namun, dalam upaya integrasi pendidikan dan TIK yang efektif, maka seharusnya

faktor “kesiapan” menjadi modal utama. Faktor kesiapan, selanjutnya akan

penulis sebut sebagai e-Readiness (electronic readiness – kesiapan elektronik),

mesti menjadi faktor pertama dan utama yang harus digapai. Sehingga, TIK

sebagai pemutakhiran pembangunan pendidikan mampu terwujud secara

paripurna.

Berbicara tentang e-Readiness, secara umum konsep ini dapat kita definisikan

sebagai derajat kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi komunikasi

dan informasi (TIK) untuk membangun ekonomi yang efisien dan menggerakkan

kesejahteraan dalam suatu masyarakat informasi (Nurhaida, 2011: 6). e-Readiness

secara masif terus menjadi perhatian khusus bagi negara-negara berkembang yang

sedang berusaha menjadi negara maju. Berbagai biaya dan upaya terus

dikerahkan demi mampu mengukur tingkat e-readiness negara (Dada, 2006: 1).

Mengapa demikian? Akses TIK, utamanya internet, dapat memfasilitasi

keseimbangan distribusi sosial, ekonomi, kebijakan dan layanan politik (Jackson,

2004: 170). Karenanya, mengukur kesiapan teknologi atau TIK menjadi patut

dilaksanakan.

Secara sederhana, mengukur e-readiness ialah menilik pada faktor konektivitas

internet. Apakah suatu negara telah memiliki konektivitas internet yang baik,

merupakan salah satu pertanyaan yang harus dijawab sebagai refleksi tingkat

e-readiness yang baik. Walaupun demikian, sebuah laporan menyatakan bahwa

Singapura dan Korea Selatan kini memimpin negara-negara dunia sebagai negara

dengan koneksi internet terbaik. Namun demikian, dua negara tersebut tidak

serta-merta menjadi e-learner terbaik. Faktor lain seperti sistem pendidikan yang

mantap dan kekayaan konten online juga dibutuhkan sebagai negara yang siap

secara elektronik (e-ready) (Economist Intelligence Unit, 2003: 3).

Berkaitan dengan koneksi dan pendidikan, data dilapangan menyatakan bahwa

sebagian besar sekolah di Indonesia justru belum terhubung Internet. Dalam

Symposium On Open Distance and E-Learning (ISODEL 2007) baru 9% dari

populasi sekolah yang berjumlah 220.000 yang terkoneksi ke internet. Bahkan

koneksi ke internet yang diprakarsai oleh Kemendikbud dalam program Schoolnet

pada tahun 2011 baru merancang 16.678 sekolah yang terlibat atau baru 7,2% dari

total sekolah di Indonesia. Sebagai tambahan, dalam berita yang dilansir dari

Republika Online (Zuhri, 2013) dan Sindonews (Yoenianto, 2013), pun bersama

dengan bantuan dari pihak P.T. Telkom barulah membantu sedikitnya 18.000

sekolah untuk dapat terkoneksi ke internet. Artinya secara kuantitas koneksi

internet ke sekolah-sekolah masih belum mencapai harapan. Sementara, sarana

laboratorium komputer sebagai sarana membangun kompetensi TIK juga faktanya

tidak jauh berbeda. Intinya, e-readiness Indonesia masih banyak memerlukan

pembenahan dan peningkatan.

Selanjutnya, studi Nurhaida, dkk. (2011) menemukan bahwa 43% SLTA yang ada

di Kota Bandarlampung yang nota bene adalah ibu kota propinsi tidak memiliki

5

sekolah, utamanya SLTA swasta memiliki komputer kurang dari 10 unit, padahal

siswa yang harus dilayani lebih dari 40 siswa. Padahal dalam program percepatan

pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (Inpres No.1 Tahun

2010) targetnya 40% SLTA dan 20% SLTP menerapkan sistem sekolah berbasis

TIK. Fakta lain menunjukkan bahwa jaringan broadband yang tersedia di

Lampung barulah sekitar sekitar 9,8% saja.

Beranjak dari sekolah menengah umum, penelitian ini menilik sekolah

mengengah agama atau di Indonesia popular disebut sebagai Madrasah. Madrasah

di Indonesia merupakan satuan pendidikan yang berbasis agama. Menurut

Tambak (2013: 70), kesadaran pentingnya moral dan etika hanya bisa tumbuh dari

pendidikan agama. Manusia yang memiliki religiusitas kuat akan semakin

termotivasi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Tambak, 2013: 41).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendesak keterbutuhan akan

satuan pendidikan yang berciri khas Islam, maka diciptakanlah madrasah.

Madrsah di Indonesia tersedia dengan macam-macam tingakatan. Sebagaimana

sekolah umum, pemerintah menyediakan madrasah dari tingkat dasar hingga

menengah bahkan perguruan tinggi. Namun demikian, berkaitan dengan

penelitian ini periset berfokus pada madrasah tingkat menengah, yaitu Madrasah

Aliyah (setingkat SMA/ SMK). Secara spesifik, penelitian ini jatuh pada pilihan

Pemerintah Kota Bandarlampung pada hal ini Departemen Agama Provinsi

Lampung menyediakan dua Madrasah Aliyah Negeri, yaitu MAN 1

Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang. Pemerintah mendapuk MAN 1

Bandarlampung sebagai madrasah percontohan bagi seluruh madrasah yang ada di

Povinsi Lampung. Sedangkan MAN 2 Tanjungkarang dicanangkan pemerintah

sebagai madrasah yang meluluskan siswa-siswi siap bekerja. Sehingga, di MAN 2

Tanjungkarang terdapat jurusan-jurusan yang sifatnya teknis, yaitu elektro,

otomotif, dan tata busana.

MAN 1 Bandarlampung sebagai madrasah percontohan mendapat suntikan dana

dari pemerintah. Pemerintah banyak pula mengadakan kegiatan kependidikan di

madrasah ini. Sementara, MAN 2 Tanjungkarang sekadar madrasah biasa yang

menurut pada perkembangan yang ada.

Selain Madrasah Aliyah Negeri, pemerintah Kota Bandarlampung juga

memberikan izin berdiri bagi Madrasah Aliyah Swasta. Madrasah Aliyah Swasta

merupakan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya, Madrasah

Aliyah Swasta tidaklah didanai dari anggaran pemerintah.

Secara nyata, perkembangan Madrasah Aliyah Negeri jauh pesat jika

dibandingkan dengan Madrasah Aliyah Swasta. Hal ini tidak terlepas dari

pendanaan yang di dapat madrasah aliyah negeri dari pemerintah, seperti dana

BOS (Biaya Operasional Sekolah). Sedangkan Madrasah Aliyah Swasta

7

bantuan yang diperoleh Madrasah Aliyah Negeri mewajibkan mereka untuk dapat

bertanggungjawab pada pemerintah, beda halnya dengan Madrasah Aliyah Swasta

yang memiliki manajemen di luar kewenangan pemerintah. Bertolak pada

perkembangan, pendanaan, dan tugas madrasah negeri sebagai contoh bagi

madrasah swasta. Maka, penelitian ini bekerja di ranah Madrasah Aliyah Negeri.

Madrasah Aliyah Negeri sebagai sekolah yang berbasiskan pengetahuan dan

ketaqwaan idealnya butuh pada implementasi TIK. Madrasah seyogyanya

mengimplementasikan TIK baik sebagai pelajaran sekolah maupun dalam sistem

sekolah. Bagaimanapun madrasah harus terus mengembangkan diri sehingga bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu Menteri Agama Lukman Hakim

Syafuddin dalam Nasrul (2014) berpendapat bahwa peran teknologi informasi dan

media penting untuk menjadikan madrasah pada akhirnya sangat diperhitungkan

dari sisi kualitas yang dimiliki.

Namun demikian, terdapat beberapa penolakan dari kalangan sekolah agama.

Beberapa sekolah agama sering kali menilai buruk akan hadirnya inovasi

teknologi. Bahkan penolakan ada kalanya menjadi sikap adopsi yang lumrah bagi

sekolah agama. Salah satu sebabnya adalah keengganan membaur pelajaran

agama dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum - dikotomis keilmuan (Daulay,

2012: 144; Putra, 2014). Membaur keduanya dianggap menjauhkan siswa dari

nilai agama. Sementara, ketika teknologi telah ada “di depan wajah” sebagai

intensi keberpihakan akan inovasi teknologi, sering kali sekolah-sekolah agama

pengetahuan mereka terhadap teknologi tersebut. Tetapi, bukan berarti seluruh

sekolah agama anti-teknologi sebagaimana dua madrasah aliyah negeri yang

menjadi objek penelitian periset.

MAN 1 Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang sebagai dua Madrasah

Aliyah Negeri di Kota Bandarlampung adalah sekolah-sekolah agama yang melek

teknologi. Dalam penelitian ini periset membedah lebih detil bagaimana dua

madrasah ini berproses mencapai konsep e-readiness yang ideal. Periset

menggunakan asesmen e-readiness yang diciptakan oleh CID (Center for

International Development Harvard University, 2000), McConnell International

(2001), dan Penelitian Nurhaida, dkk. (2011). Secara lebih detil, penelitian ini

akan berfokus pada kategori “Networked Learning”, “Human Capital”, dan/atau

“Manajemen Sekolah”. Poin-poin yang akan dielaborasi ialah akses TIK,

penetrasi TIK, literasi TIK, e-leadership, kebijakan sekolah, struktur organisasi

sekolah, SDM berbasis TIK, dan best practice dari masing-masing sekolah.

Sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi, penelitian ini dapat kita

golongkan dalam kajian Komunikasi Pembangunan. Dalam kajian tersebut secara

spesifik riset ini “menduduki” pembahasan Komunikasi Inovasi. Komunikasi

Pembangunan secara substansial berbicara tentang bagaimana komunikasi

menjadi alat yang manjur untuk membantu proyek pembangunan. Pembangunan

pada kasus ini berupa berbagai perubahan-perubahan sosial menuju ke arah yang

lebih baik. Maka dari itu, demi mampu menuju dan menggapai perubahan sosial

9

bentuk dari komunikasi tersebut ialah sebagaimana riset yang dikaji dalam

penelitian ini, yaitu “e-Readiness Madarsah Aliyah Negeri di Kota

Bandarlampung”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kesiapan MAN Kota Bandarlampung dalam

mengimplementasikan TIK?

b. Apakah ada perbedaan kesiapan implementasi TIK antar MAN?

c. Hambatan-hambatan apakah yang dialami MAN dalam

mengimplementasikan TIK dalam sistem sekolah?

d. Apakah ada best practice yang dilakukan MAN dalam

mengimplementasikan TIK?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Mengungkapkan implementasi TIK di Madrasah Aliyah Negeri yang ada

di kota Bandarlampung berupa laboratorium komputer, manajemen dan

koneksitasnya ke internet, kebijakan sekolah berkaitan dengan TIK,

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber pendanaannya

b. Mengungkapkan ada atau tidaknya perbedaan kesiapan implementasi TIK

antar MAN.

c. Mengungkapkan hambatan yang dialami MAN dalam

mengimplementasikan TIK pada sistem sekolah.

d. Mengungkapkan best practice yang dilakukan MAN dalam

mengimplementasikan TIK.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini terdiri dari beberapa poin di

bawah ini:

a. Secara Teoritis

Penemuan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Komunikasi di

bidang komunikasi pembangunan, khususnya komunikasi inovasi di bidang

TIK.

b. Secara Praktis

Penemuan kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan TIK harapannya

dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan dalam merancang strategi

dan mentransformasi pendidikan modern melalui e-education, yaitu bagi

Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi khususnya

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, serta Kementerian Agama,

Departemen Agama Propinsi khususnya pula Departemen Agama Kota

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Integrasi TIK dan Pendidikan

Kesejahteraan nasional ialah tujuan bagi setiap bangsa yang diwujudkan melalui

pembangunan nasional yang baik. Pembangunan nasional yang baik terkonstruksi

lewat pendidikan yang berkualitas. Sehingga, kita dapat menyimpulkan bahwa

pendidikan berkualitas berbanding lurus dengan kesejahteraan nasional.

Karenanya, untuk dapat mencapai kesejahteraan nasional, suatu bangsa harus

menempuh jalan paling esensial, yaitu pendidikan.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomer 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Bilamana kesejahteraan merupakan tujuan semua bangsa, maka sama halnya

dengan Indonesia. Bangsa Indonesia senantiasa memetakan berbagai rencana

pembangunan demi kesejahteraan nasional. Dewasa ini, rencana-rencana tersebut

Pembangunan Manusia). Laporan yang terbit sejak 1990 dan diedarkan setiap satu

tahun sekali ini diprakarsai oleh UNDP (United Nation and Development

Program). Laporan ini berisi Human Development Index (Indeks Pembangunan

Manusia - IPM), yaitu pencapaian setiap negara dalam pembanguanan manusia

mereka (Nasution, 2007: 64).

Laporan UNDP 2012 menunjukkan bahwa IPM Indonesia pada 2012 meningkat

menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat

124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Sejak 1980 hingga 2012, nilai IPM

Indonesia meningkat dari 0,422 menjadi 0,629, atau meningkat 49 persen,

dikarenakan kenaikan angka harapan hidup, pada periode yang sama, dari 57,6

tahun menjadi 69,8 tahun saat ini. Tingkat ekspektasi belajar di sekolah

meningkat dari 8,3 tahun pada 1980 menjadi 12,9 tahun pada 2012. Artinya, anak

usia sekolah di Indonesia memiliki harapan mengenyam bangku pendidikan

selama 12,9 tahun atau mencapai tingkat pertama jenjang perguruan tinggi.

Meskipun indeks tersebut mengalami kenaikan tiga peringkat, IPM Indonesia

masih di bawah rata-rata dunia 0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikategorikan

sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya. Peringkat

Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, termasuk

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Singapura (18)

memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Brunei (30), Malaysia

13

Sementara, bila kita simak lebih jauh indeks pendidikan Indonesia berada di

urutan 6 dari 10 negara ASEAN. Di sisi lain, berdasarkan Global Competitiveness

Index (Indeks Daya Saing Global), tingkat daya saing Indonesia berada di

peringkat 5 dari 10 negara ASEAN. Artinya, pembangunan Indonesia masih jauh

tertinggal dari negera ASEAN lainnya.

Penyebab krusial lemahnya pembangunan Indonesia ialah lambatnya jalan

peningkatan kualitas pendidikan. ICW mengatakan selain mutu pendidikan yang

belum baik, akses terhadap pendidikan meliputi infrastruktur dan ketersediaan

guru masih menjadi penyakit di Indonesia (Melisa, 2013). Secara sederhana,

keterlambatan tersebut disebabkan tidak meratanya distribusi akses pendidikan.

Maka, masalah tersebut harus segera diselesaikan demi pembangunan negara yang

lebih baik.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing bangsa,

implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akhirnya dipilih

menjadi program unggulan dari Depdikbud (Departemen Pendidikan Nasional dan

Kebudayaan). Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan

dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan.

Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemendiknas dapat memperluas

keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola (Renstra

Riset yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Internet dapat

menyambungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan

seluruh sekolah di kepulauan Indonesia. Sampai dengan 95 persen dari jumlah

sekolah saat ini berada dalam jangkauan konektivitas Internet berkecepatan

rendah (Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bank Dunia Jakarta,

2012). Parker dan Dunn dalam Severin & Tankard (2011: 306) menyatakan

potensi tunggal paling besar dari penggunaan informasi adalah kesempatan untuk

mengurangi biaya unit pendidikan sampai titik di mana masyarakat kita dapat

memberikan akses yang sama dan terbuka bagi kesempatan belajar untuk semua

anggota masyarakat sepanjang hidup mereka.

Teknologi dan pendidikan memang punya dampak yang siginifikan terhadap

pembangunan. Namun menjalankan keduanya secara beriringan bukanlah suatu

pencapain yang mudah dan sangat menantang. Lebih lanjut, bukan hanya masalah

teknis dari teknologi itu sendiri, akan tetapi ada masalah sosial, politik, atau

psikologi yang mengintai (Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., dan Kisla, T.,

2010: 85).

Shapiro, Roskos and Cartwright dalam Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., dan

Kisla, T. (2010: 85) menyatakan bahwa teknologi dapat mengembangkan

lingkungan belajar. Caranya ialah dengan menstimuli siswa melalui demonstrasi,

software, atau alat tertentu untuk pelajaran tertentu. Namun, hal ini harusnya

dilakukan dengan melakukan interaksi yang tinggi antara yang mengajar dan yang

15

via internet dan repository database. Dengan demikian, keberadaan teknologi

telah mengubah konsep kelas yang konvensional menjadi kontemporer.

Kelas kontemporer ialah konsep kelas yang berbeda dengan kelas konvensional.

Artinya, jika selama ini konsep kelas dimaknai sebagai proses pembelajaran

dalam ruangan. Pada kelas kontemporer proses pembelajaran justru dapat terjadi

di luar ruangan. Hal ini bisa juga kita sebut sebagai pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh atau di luar ruang kelas harapannya dapat menanggulangi

disparitas pendidikan. Caranya ialah dengan menyediakan akses yang sama

kepada mereka yang sulit mengekases pendidikan dalam ruang kelas. Akses yang

sama ini dapat kita peroleh dari internet. Baik dalam kelas maupun jauh dari ruang

kelas, internet dapat berfungsi sebagai media bertemu, berdiskusi, bereksplorasi,

dan bahkan menyimpan sumber belajar (Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., dan

Kisla, T., 2010: 85).

Untuk memperoleh akses yang sama tersebut, dalam hal ini guru menjadi “aktor”

utamanya. Guru sebagai pendidik ialah sumber daya yang berpartipasi dan ikut

menyelenggarakan pendidikan. Sebagai penyelenggara, guru harusnya dapat

menyukseskan akses pemerataan pendidikan melalui TIK ini. Guru di sini

berperan secara psikologis untuk menumbuhkan keyakinan akan manfaat TIK.

Bersamaan dengannya, guru juga menjadi pusat teladan dalam hal implementasi

TIK. Namun demikian, guru justru sering kali menampilkan resistansi terhadap

sumber belajar menjadi sekadar manajer sumber-sumber belajar (Albirini; Usun

dalam Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., dan Kisla, T., 2010: 86).

Di sisi lain, Smith dan rekannya melaporkan bahwa sekitar 80 persen guru setuju

bahwa teknologi memberikan dampak yang baik bagi perkembangan belajar anak,

dan 60 persen melaporkan teknologi dapat memberikan kontribusi pada

perkembangan profesionalitas guru. Tetapi, besarnya angka persetujuan tersebut

rupanya tidak berbanding lurus dengan langkah implementasi guru terhadap

internet (Cuban; Moersch; Sandholtz dkk. dalam Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan,

B., dan Kisla, T., 2010: 86). Menurut penelitian mereka, sebagian besar guru

masih saja lebih memilih media ajar konvensional. Guru lebih nyaman

menggunakan papan tulis, kapur, atau buku teks dibandingkan dengan slide

presentasi, pemutar video, dan semacamnya.

Oleh karenanya, agar mampu mewujudkan seluruh rencana pembangunan itu kita

membutuhkan suatu kesiapan yang terencana. Kesiapan yang dapat

mengintegrasikan TIK dan pendidikan secara baik. Kesiapan yang mampu

mengatasi lemahnya distribusi pendidikan. Kesiapan yang dapat mengantarkan

masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang lebih sejahtera.

2.2. Integrasi TIK dan Pendidikan untuk Menjembatani Kesenjangan Digital

Terdapat optimisme sekaligus pesimisme akan revolusi digital pada setiap

individu, lingkungan sosial, dan masyarakat global. Dari sudut optimisme ada

17

distribusi sosial, ekonomi, kebijakan dan layanan politik. Sedangkan, segi

pesismisme percaya bahwa lemahnya akses terhadap teknologi ini justru akan

memperburuk kesenjangan yang ada, baik di antara setiap kelompok dalam

masyarakat maupun secara global (Jackson, 2004: 170).

Pesimisme tersebut dapat pula berdampak terhadap dunia pendidikan. Kita boleh

berharap distribusi akses pendidikan berjalan secara merata dengan

mengoptimalkan manfaat TIK. Namun demikian, pemanfaatannya tidak bisa serta

merta meratakkan penyebaran akses begitu saja. Kita membutuhkan kesiapan dan

rencana yang baik agar TIK dapat berguna dengan baik pula. Sementara

pengadaan TIK tersendat, maka kita justru harus berhadapan dengan suatu

masalah, yaitu kesenjangan digital.

Istilah ‘kesenjangan digital’ mencapai popularitas di pertengahan tahun 1990.

Istilah ini menjadi cara bagi pemerintah dan media massa mendeskripsikan

disparitas antara mereka yang punya akses internet, dan mereka yang tidak. Pada

awalnya, istilah ini merupakan definisi sederhana akan akses terhadap teknologi

(komputer dan layanan telekomunikasi). Tetapi, di kemudian hari definisi ini

menjadi lebih kompleks. Kesenjangan digital bukan lagi dimaknai sebagai

kesenjangan komputer, namun sebagai kesenjangan infrastruktur sosial.

Kesenjangan infrastruktur sosial ini menyertakan kesenjangan akses terhadap

Pada dasarnya, masalah kesenjangan ini dapat terjadi karena TIK bukanlah entitas

yang murah. Dengan kata lain, pengadaan TIK merupakan pengadaan

infrastruktur yang membutuhkan banyak Rupiah. Bagi mereka yang memiliki

kelas sosial tinggi sangat mungkin mengadakan TIK dengan harga mahal. Akses

mereka terhadap TIK bisa dikirim dengan cepat dan mudah (Severin & Tankard,

2011: 308). Sedangkan, bagi mereka yang berada di kelas rendah biasanya hanya

mampu membayar TIK semampunya. Alhasil, akses yang mereka beli secara

murah hanya mampu berjalan lambat. Lebih dari itu, kesenjangan digital bukan

sekadar menyangkut sebab perbedaan status sosial. Berbeda umur (tua-muda);

beda gender (lelaki-perempuan); bahkan berbeda etnis atau suku dapat menjadi

penyebab-penyebab lain menguaknya kesenjangan dalam implementasi TIK

(Krotz, 2007: 240).

Sementara, perbedaan demografi dan geografi ikut menyumbang sebagai

pemantik lain yang menyebabkan kesenjangan digital. Grazella (2014) mengutip

sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

bersama UNICEF. Studi ini mengatakan bahwa Yogyakarta adalah rumah bagi

para kaula muda yang menggunakan internet dari pada di Jakarta. Sedangkan

Papua Barat berada di dasar tangga, mencerminkan rendahnya penetrasi internet

di Indonesia bagian Timur. Gati Gayatri, Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi

SDM Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indoensia, dalam

Grazella (2014) menuturkan bahwa proporsi anak muda mengakses internet

19

mengatakan alasan utama bagi anak-anak yang tidak dapat mengaskes internet

ialah karena ketiadaan akses komputer, diikuti dengan biaya akses.

Secara mengagumkan, solusi dari kesenjangan digital justru berakar dari

pendidikan. Hardin (2014) menuliskan solusi kesenjangan digital ialah dengan

melibatkan pendidikan dan perlengkapan (komputer). Contohnya, akses internet

tanpa kepercayaan diri dan kecakapan efektif dalam menggunakan teknologi, hal

ini ibarat memiliki mikrofon namun tidak tahu bagaimana menyetelnya atau

bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akses terhadap teknologi tiadalah

berarti hingga kita memahami bagaimana menggunakannya untuk dapat

memberdayakan hidup kita.

Substansinya, menanggulagi kesenjangan digital secara materiil ialah dengan

memberikan komputer. Namun sekadar membagikan komputer tidak akan

menyelesaikan masalah. Sehingga, kita juga harus menggenapkannya dengan

membekali pengetahuan yang cukup. Pengetahuan ini dapat berupa ilmu

operasional komputer, etika komputer, ilmu perawatan atau perbaikan, dan

semisalnya.

2.3. MAN sebagai Lembaga Pendidikan Islam Berbasis TIK

Pendidikan [ialah] investasi masa depan (Tambak, 2013: 8). Artinya, ketika kita

mewariskan ilmu, maka ia akan senatiasa berkembang. Lantas memberikan

ketentraman bagi empunya. Sebab kita tidak payah menjaganya siang dan malam.

Kemudian memberikan kekhawatiran bagi pemiliknya. Karena kita bersusah

menjaganya agar tidak dirampas orang lain. Sebaliknya, ilmu yang kita bagi

dengan orang lain justru berkembang semakin kaya.

Pendidikan yang baik dapat membuat generasinya berbudaya, berkarakter, dan

maju karena selalu ada inovasi dan ‘karya’ yang dihasilkan. Menghasilkan karya

orisinil inilah bagian dari pendidikan yang berkualitas. Inilah yang akan

menjemput harapan maju di masa depan. Pengajaran itu menyangkut soal teori,

sementara pendidikan itu sepenuhnya soal potensi. Pengajaran itu soal belajar

tentang, sementara pendidikan adalah soal belajar menjadi. (Tambak, 2013: 9, 62).

S. Nasution dalam Idi (2011: 61) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah

mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun,

pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara logis dan

sistematis yang tidak nyata hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak

didik. Apa yang dipelajari anak didik tampaknya hanya memenuhi kepentingan

sekolah untuk ujian, bukan untuk membantu totalitas anak didik agar hidup lebih

efektif dalam masyarakat.

Sebagaimana S. Nasution menyatakan bahwa sebagian besar sekolah hanya

mengajarkan anak bagaimana menjawab ujian dengan benar. Sementara itu,

mereka belum begitu mempedulikan kualitas anak didik. Padahal anak didik kita

21

yang mengherankan jika saat ini kita masih saja dihantui kekhawatiran terhadap

tren anak-anak muda, seperti tindak kekerasan, pencurian, tawuran, sikap

perusakan diri, kekerasan seksual, dan sebagainya. Walaupun mereka telah

sekolah di sekolah menengah hingga perguruan tinggi, bukan jaminan mereka

sekaligus bisa keluar menjadi panutan bagi lingkungan sekitar.

Untuk itu ada suatu hal pokok yang semestinya kita manifestasikan dengan

paripurna dalam sistem pendidikan kita. Satu hal yang telah umum menjadi

kristalisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang berketuhanan. Hal ini ialah

agama. Agama bagi kebanyakan orang merupakan sebuah acuan utama yang

membawa mereka untuk membentuk kehidupan yang bermoral (Lickona, 2012:

64).

Menurut Tambak (2013: 70), kesadaran pentingnya moral dan etika hanya bisa

tumbuh dari pendidikan agama. Manusia yang memiliki religiusitas kuat akan

semakin termotivasi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Tambak,

2013: 41). Demi menjawab kebutuhan ini, maka diciptakanlah madrasah.

Menurut sejarahnya (Mukhtar, 2001: 79), eksisitensi madrasah dalam tradisi

pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar

awal abad 20. Madrasah di Indonesia biasa dianggap sebagai perkembangan lanjut

atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau (Mukhtar, 2001:

Perkataan Madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar

(Ibrahim Anis dalam Daulay, 2012: 45). Sementara madarasah didefinisikan

Ensiklopedi Indonesia dalam Daulay (2012: 45) ialah sekolah lebih dikhususkan

lagi sekolah-sekolah agama Islam. Daulay (2012: 45) menyimpulkan bahwa

berdasarkan definisi-definisi tersebut madrasah ialah lembaga yang mengajarkan

ilmu-ilmu keislaman.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370

Tahun 1993 dinyatakan bahwaMadrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah umum

yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama

(Pasal 1, Ayat 1). Tujuan pendidikan MA ialah (Pasal 2, Ayat 1-3): (1)

meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang

yang lebih tinggi. (2) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan

diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang

dijiwai ajaran agama Islam. (3) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial,

budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam.

Ciri khas Agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengembangan bahan kajian

pelajaran pendidikan agama, penciptaan suasana keagamaan dan penjiwaan semua

bahan kajian dan pelajaran dengan ajaran agama Islam (Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993, Pasal 19, Ayat 2). Untuk

23

dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan para dermawan (Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993, Pasal 27).

Kalau dulu madrasah sekadar pilihan alternatif bagi orang tua dalam

menyekolahkan anaknya. Kini trend tersebut telah berubah. Madrasah bukan lagi

lembaga pendidikan alternatif atau “kelas dua”. Jumlah siswa madrasahpun terus

meningkat (Zuhri, 2014).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa madrasah kini

mampu tampil percaya diri dalam melakukan perubahan-perubahan, bahkan

menjadi trend setter atau pencetus tren bukan follower atau pengekor. Madrasah

kini telah menjadi pengendali tren, bukan sekadar pengikut bagi model pendidikan

di Indonesia (Ramadhan, 2014).

Pengamat pendidikan, Imam Suprayogo dalam Ilmi (2010), menyatakan minat

masyarakat atas pendidikan Islam terus meningkat. Alasannya, banyak orang tua

menginginkan anaknya tidak hanya memiliki pengetahuan umum, tapi juga

agama. Dengan begitu anak diharapkan menjadi manusia intelektual dan

berakhlak. Anak bukan hanya berbekal kepintaran tetapi juga genap dengan adab

yang baik. Sementara, adab adalah hal yang penting sehingga kita bisa menjadi

manusia yang bermartabat.

Menurut al-Attas dalam Husaini (2014), adab adalah kemauan dan kemampuan

yang ditentukan Allah. Siswa beradab akan ikhlas taat kepada Tuhannya, hormat

guru dan orang tua, cinta sesama teman, dan gigih belajar dengan jujur untuk

mengembangkan potensi dirinya sebagai anugerah Allah SWT.

Bagaimanapun madrasah harus terus mengembangkan diri sehingga bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu Menteri Agama Lukman Hakim

Syafuddin dalam Nasrul (2014) berpendapat bahwa peran teknologi informasi dan

media penting untuk menjadikan madrasah pada akhirnya sangat diperhitungkan

dari sisi kualitas yang dimiliki.

Di sisi lain, kita justru bisa mengawal teknologi informasi dan media ke arah yang

lebih baik. Sebagaimana kita ketahui teknologi bagaikan dua sisi mata uang. Ia

menampilkan kebaikan, sementara di baliknya menampakkan keburukan.

Membingkai teknologi dengan pemahaman agama harapannya menjadi jalan

penanggulangan ekses negatif teknologi itu sendiri.

Berbeda dengan sekolah umum, madrasah bisa menyediakan pengetahuan TIK

sekaligus membentuk pribadi dan karakter siswa lewat agama. Sehingga,

penyalahgunaan teknologi lebih rendah dari pada sekolah umum. Dengannya kita

bisa memaksimalkan madrasah sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang

25

2.4. Menilai “Kesiapan” Integrasi TIK dan Pendidikan (e-Readiness)

Kesiapan integrasi TIK dan pendidikan, kesiapan elektronik (e-Readiness), dapat

kita telaah melalui berbagai sudut pandang, biasanya sudut pandang

ekonomi-bisnis. Namun, dalam penelitian ini periset akan melokuskan pada sudut pandang

pendidikan. Kita akan melihat bagaimanakah kesiapan sekolah dalam

mengimplementasi TIK. McConnell International (dalam Naidoo dan Klopper,

2005: 153) mencatat bahwa takkan kita temukan satu negara pun yang menjadi

“e-Ready” dalam semalam; dan negara-negara yang hari ini menjadi e-Leaders

tidak dijamin tetap menjadi pemimpin teknologi di hari esok. Bridges (dalam

Kashorda, Waema, dan Omosa, 2007: 8) menuliskan bahwa secara umum model

asesmen (penilaian) e-Readiness dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Kesiapan e-Economy yang berfokus pada kesiapan bangsa atau masyarakat

untuk memanfaatkan TIK bagi pembangunan ekonomi (misalnya,

berpartisipasi dalam ekonomi digital).

b. Kesiapan e-Society mengukur kemampuan masyarakat secara keseluruhan

dalam mengambil manfaat dari TIK.

Sementara, jika merujuk kategori di atas, maka penelitian periset termasuk ke

dalam kategori kesiapan e-Society (kesiapan elektronik masyarakat).

Tambahan pula, di bawah ini ialah salah satu tabel yang menunjukkan rendahnya

peringkat e-Readiness Indonesia. Secara kualitatif dari data di bawah ini, dapat

disimpulkan bahwa Indonesia belum muncukupi standar e-Raediness yang

dipatok oleh Regional Asia-Pasifik. Indonesia berada pada peringkat 8 dari

negara-negara Asia-Pasifik lainnya. Dengan kata lain pula, Indonesia masih jauh

[image:46.595.114.391.182.439.2]tertinggal dari negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia.

Tabel 1. e-Readiness kawasan Asia Pasifik.

No. Negara Skor 2005 Skor 2006

1 Singapura 8.18 8.24

2 Malaysia 5.43 5.60

3 Thailand 4.56 4.63

4 India 4.17 4.25

5 Filipina 4.03 4.04

6 Cina 3.85 4.02

7 Sri Lanka 3.80 3.75

8 Indonesia 3.07 3.39

9 Vietnam 3.06 3.12

a. Pengertian e-Readiness

Berikut ini adalah beberapa definisi tentang e-Readiness diterjemahkan dari

penelitian Bui, T.X., Sankaran, S. dan Sebastian, I.M. (2003: 6) dengan

bersumber dari berbagai penelitian.

Tabel 2. Definisi e-Readiness.

Fokus Definisi Sumber

Penciptaan Nilai

“Kemampuan untuk mengejar kesempatan dalam menciptakan nilai dengan difasilitasi penggunaan internet“.

[image:46.595.124.518.616.696.2]27

Tabel 2. (Lanjutan).

Akses terhadap Jaringan dan Aplikasi yang Sesuai

“Suatu masyarakat yang e-ready memiliki akses yang tinggi dalam pasar kompetitif; dengan menggunakan aplikasi TIK dan aksesnya yang konstan di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan, bisnis, fasilitas kesehatan dan di rumah; privasi pengguna dan keamanan secara online; dan kebijakan pemerintah yang mendukung keterhubungan dan penggunaan jaringan”.

CSPP

TIK; aplikasi internet; e-government

“Suatu masyarakat yang e-ready merupakan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur fisik (bandwidth yang tinggi, ketahanan, dan harga terjangkau); TIK yang terintegrasi

dengan bisnis (e-commerce, sektor TIK

ditingkat lokal), komunitas (konten lokal,

organisasi-organisasi online, penggunaan

TIK dalam kehidupan sehari-hari, pengajaran TIK di sekolah), dan

pemerintah (e-government); kompetisi

yang kuat antar perusahaan telekomunikasi; regulasi yang independen dan komitmen terhadap akses universal; dan tidak terbatasnya perdagangan atau investasi asing”.

CID Promosi perdagangan bebas, secara regional, dan internasional

“Suatu negara yang “siap” dalam e-commerce maka mampu bersaing dalam perdagangan bebas, memiliki industri yang mandiri, memberikan kemudahan ekspor, dan mampu memenuhi perjanjian dan standar dagang internasional”.

[image:47.595.131.520.98.626.2]Sedemikian rupa, e-Readiness secara umum didefinisikan sebagai derajat

kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi

(TIK) untuk membangun ekonomi yang efisien dan menggerakkan

kesejahteraan dalam suatu masyarakat informasi (Nurhaida, 2011: 6).

Sementara, peneliti sendiri menyimpulkan bahwa e-Readiness ialah

kemampuan suatu negara dalam mengambil keuntungan dari perkembangan

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terbarukan. Lantas

Tabel 2. (Lanjutan).

e-Society

“Suatu negara yang e-ready adalah negara yang menggunakan TIK secara luas, di sekolah-sekolah, bisnis, pemerintahan, dan rumah-rumah; keterjangkauan dan ketahanan dalam pasar kompetitif; perdagangan bebas; pengadaan pelatihan TIK di sekolah dan melahirkan pekerja yang ahli dalam bidangnya; budaya kreatif; hubungan yang baik antara sektor bisnis dan pemerintah; pemerintahan yang stabil dan transparan bahkan memproduksi aturan terkait TIK; jaringan dan privasi personal yang aman; dan peraturan yang membolehkan enkripsi dan teken digital”.

McConnel International

Fasilitas e-commerce

“Negara yang ‘e-ready’ membutuhkan konsumen yang percaya pada keamanan

dan privasi e-commerce; teknologi

kemananan yang lebih baik; pekerja yang lebih terlatih dan biaya pelatihan yang lebih rendah; peraturan umum yang tidak terlalu ketat; perkembangan bisnis anyar

yang mampu beradaptasi dengan zaman

informasi; dan biaya yang lebih rendah

untuk teknologi e-commerce”.

WITSA

[image:48.595.136.515.96.519.2]29

menjadikan keuntungan tersebut sebagai mesin yang menggerakkan

perkembangan sumber daya manusia dan ekonomi negara tersebut.

b. Mengapa e-Readiness?

Terlepas dari tingkat perkembangan setiap negara, e-Readiness menentukan

kedudukan relative suatu negara untuk berpartisipasi ke dunia jaringan.

Manfaatnya adalah agar negara dapat merencanakan suatu rencana

pengembangan strategik dan penyusunan rencana aksi untuk membahas

peluang dan kendala untuk menunjukkan tujuan negara dalam bidang TIK

(Nurhaida, 2011: 6).

e-Readiness dapat kita analogikan sebagai gelas ukur yang membantu negara

dalam merencanakan dan membangun lantas menggapai kesejahteraan di

masa yang akan datang. Furthermore, higher levels of e-Readiness create a

ripple effect, increasing the competitiveness of national economies and

enterprises, and their ability to create wealth, and hence, employment and

empowerment to local communities, eventually leading to poverty reduction

(Lanvin dan Qiang dalam Dada, 2006: 2).

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Dada (2006) mengafirmasi bahwa

dewasa ini e-rediness menjadi entitas yang penting bagi sebuah negara.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mau tidak

menjadi anggota masyarakat informasi yang mumpuni, maka kita dituntut

memiliki “kesiapan” dalam hal TIK.

Selanjutnya, ada berbagai cara/ metode dalam mengukur e-Readiness. World

Economic Forum (WEF) memfokuskan pada 12 indikator termasuk di

dalamnya kesiapan teknologi di masyarakat, sementara ITU menyertakan ICT

Use (termasuk dalam bidang pendidikan), ICT Access dan ICT Skill. Namun

dari berbagai cara tersebut selalu menyertakan TIK di bidang pendidikan yang

diyakini dapat menjadi faktor yang mendorong dan menggerakkan

pembangunan masyarakat informasi (Nurhaida, 2011: 6).

2.5. Model Asesmen e-Readiness

Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan

informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan. Secara ringkas, asesmen dapat kita katakana sebagai “penilaian”. Pada

sub pokok bahasan berikutnya peneliti akan memaparkan beberapa model

asesmen e-Readiness. Dari sekian banyak model yang ada, tiga model asesmen

telah periset pilih. Model-model tersebut periset pilih sebagai pedoman dalam

penelitian ini. Ketiga model tersebut ialah Model Asesmen CID, Model Asesmen

McConnell International, dan Model Asesmen Nurhaida. Pertimbangan pemilihan

model-model tersebut bertumpu pada kesesuaian dengan bidang yang periset

31

2.6. Menilai e-Readiness dengan Model CID

Model CID (Center for International Development Harvard University)

merupakan pedoman yang cocok bagi masyarakat negara berkembang.

“Readiness” di sini diartikan sebagai derajat kesiapan untuk berpartisipasi dalam

Networked World (Dunia Berjaringan), yang dapat diukur dengan menilai

kemajuan relatif masyarakat pada daerah yang paling kritis dan paling signifikan

dalam hal adopsi TIK. Model ini lantas memformulasikan beberapa komponen:

Networked Access, Networked Learning, Networked Society, Networked

Economy, dan Networked Policy. Di bawah ini adalah penjabaran

komponen-komponen asesmen yang diformulasikan oleh CID:

a. Networked Access

Bagaimanakah ketersediaan, pembiayaan dan kualitas jaringan-jaringan TIK

serta layanan dan peralatannya?

Kondisi minimum yang diperlukan untuk e-Raediness adalah akses terhadap

jaringan infrastruktur yang memadai. Tanpa akses jaringan komunikasi global,

tidak ada satu pun masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam Dunia

Berjaringan. Akses ditentukan oleh kombinasi dari ketersediaan dan

keterjangkauan penggunaan jaringan itu sendiri, serta perangkat keras dan

perangkat lunak yang diperlukan untuk antarmuka jaringan. Kualitas dan

kecepatan jaringan juga penting dalam menentukan bagaimana jaringan yang

digunakan. Penyedia layanan akses dengan berorientasi pelanggan merupakan

faktor utama dalam adopsi TIK. Dibawah ini ialah beberapa poin yang

1) Infrastruktur Informasi

Bagi sebagian besar masyarakat di negara berkembang, minimnya akses

layanan data dan suara masih menjadi hambatan yang signifikan terhadap

e-Readiness. Penetrasi infrastruktur komunikasi masih terkendala pada

faktor geografi dan/ atau tingkat pendapatan. Di sisi lain, saat ini sebagian

besar akses Internet di negara berkembang masih disediakan melalui

jaringan telekomunikasi tradisional.

2) Ketersediaan dan Keterjangkauan Internet

Ketersediaan akses internet dapat ditingkatkan melalui persaingan antar

Penyedia Jasa Layanan Internet (Internet Service Provider - ISP) yang

beroperasi secara lokal. Keterjangkauan internet dapat disiasati melalaui

penyediaan internet melaui paket tertentu dengan harga tertentu. Sehingga,

pengguna cukup membayar paket yang mereka butuhkan tanpa

“melubangi”kantong pengguna.

3) Kualitas dan Kecepatan Jaringan

Bandwidth yang cukup sehingga mampu mengunduh atau mengunggah

berkas-berkas digital secara online dengan mudah adalah sangat

dibutuhkan.

4) Peragkat Lunak dan Perangkat Keras

Pasar dinamis yang bersedia menyediakan berbagai pilihan, termasuk

menyesuaikan kebutuhan lokal terhadap hardware dan software dapat

mendorong penggunaan jaringan. Distribusi perangkat keras dan perangkat

lunak secara grosir dan ecer dapat memberikan kesempatan pada

33

perangkat lunak sangat penting dalam konteks negara berkembang, di

mana bagi mereka yang berpenghasilan rendah umumnya tidak dapat

menjangkau barang-barang konsumen harga tinggi.

5) Layanan dan Dukungan

Layanan berorientasi pelanggan yang berjalan dengan baik adalah sangat

penting dalam menentukan keberhasilan penyebaran jaringan. Proses

instalasi yang membutuhkan waktu lama dan kurangnya layanan dukungan

oleh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan internet menimbulkan

hambatan utama dalam e-Readiness. Kualitas dan jumlah teknisi

profesional juga sangat penting dalam mempertahankan jaringan dan

menyediakan layanan.

b. Networked Learning

Apakah sistem pendidikan mengintegrasikan TIK ke dalam proses

peningkatkan pembelajaran? Apakah ada program pelatihan teknis di

masyarakat yang dapat melatih dan mempersiapkan tenaga kerja di bidang

TIK?

Tanpa pendidikan dan keterampilan berbasiskan TIK, maka masyarakat tidak

dapat sepenuhnya bergabung dalam Dunia Berjaringan. Oleh karena itu, demi

mondorong kemampuan sumber daya manusia, TIK harus dimasukkan ke

dalam sistem pembelajaran di sekolah. Walaupun demikian, elaborasi kategori

ini sering kali dianggap hal yang remeh-temeh. Padahal, penggunaan TIK

Jaringan. Dibawah ini ialah beberapa poin yang berkaitan dengan Networked

Learning:

1) Akses TIK Sekolah

Sekolah harus mengintegrasikan TIK dengan proses pembelajaran jika

ingin menjadi bagian dari Dunia Berjaringan. Program yang memberikan

kesempatan siswa mengakses TIK di dalam kelas dapat meningkatkan

keberhasilan e-Readiness. Kesiapan Elektronik sekolah secara umum

dapat ditinjau dari: jumlah komputer, akses fisik terhadap teknologi, jenis

komputer, difusi jaringan, akses dan organisasi konten elektronik, serta

kualitas dan kecepatan konektivitas di sekolah. TIK cenderung diadopsi

pertama kali di tingkat universitas, selanjutnya sekolah menengah, dan

akhirnya oleh sekolah dasar.

2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan TIK

Sementara memberikan akses TIK di sekolah-sekolah merupakan langkah

awal yang penting untuk Kesiapan, teknologi harus benar-benar

dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Para guru harus

dilatih untuk menggunakan komputer dan internet sebagai katalisator para

siswa. Kurikulum harus dirancang ulang untuk mendorong penggunaan

TIK dalam proses belaja