ABSTRAK

PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. DENGAN PERLAKUAN BENIH TERHADAP INTENSITAS PENYAKIT BULAI DAN HAWAR

DAUN JAGUNG (Zea mays L.) VARIETAS LOKAL IR

Oleh Mila Safitri

Penyakit penting pada tanaman jagung diantaranya adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronosclerospora maydis dan penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur Drechslera maydis. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma spp. dengan perlakuan benih terhadap intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung varietas Lokal IR. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa (1) isolat Trichoderma spp. mampu menekan intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung dan (2) terdapat perbedaan kemampuan isolat Trichoderma spp. dalam menekan intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2014 di Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Kebun Percobaan di dalam kampus di Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Perlakuan disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri atas tujuh perlakuan dan tiga ulangan.

ii

T. koningii (isolat M22), aplikasi T. koningii (isolat M23), dan aplikasi T. koningii

(isolat M24). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf nyata 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aplikasi T. viride, T. koningii, T. koningii (isolat M22), dan T. koningii (isolat M23) dapat menekan intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung varietas lokal IR (2) Isolat T. koningii paling efektif dalam menekan intensitas penyakit bulai dan T. koningii (isolat M23) paling efektif dalam menekan intensitas penyakit hawar daun jagung varietas lokal IR (3) T. koningii (isolat M23) mampu meningkatkan tinggi tanaman jagung varietas lokal

IR.

Penulis dilahirkan di Desa Srikaton Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 14 Maret 1993. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Nurmianto dan Ibu Supariyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Srikaton pada tahun 2004, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 3 Buay Madang pada tahun 2007, dan sekolah menengah atas di SMAN1 Belitang pada tahun 2010. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unversitas Lampung pada tahun 2010 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Diantara sisi gelap dan terang, masih ada sisi biru yang menyertainya. Sebab hidup adalah rahasia Tuhan yang menjelma warna-warna, menjelma sesuatu yang harus disibak, meski

hanya sebatas isyarat yang belum menjadi kemutlakan. (Anam)

Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan aku benar, namun sebaliknya sebuah eksperimen saja bisa membuktikan aku salah.

(Albert Einstein)

Yang optimis akan berkata: Terima kasih, akan saya coba. Tapi yang pesimis akan bilang: Ah, gak semudah itu.

(Mario Teguh)

Yang penting itu bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita sedia pelajari. (Gyan Pramesty)

Jangan selalu katakan "masih ada waktu" atau "nanti saja". Lakukan segera, gunakan waktumu dengan bijak.

(Gyan Pramesty)

Niatkan semua yang akan kita lakukan dengan hati yang bersih Berjalanlah dengan menebarkan senyum pada dunia

Lakukan yang terbaik dan penuh tanggungjawab Bersyukurlah untuk hasil yang kau dapatkan

Dengan Ketulusan Hati dan Rasa Penuh Syukur, Kupersembahkan Karya ini Kepada :

Kedua Orang Tuaku

“Ayahanda Nurmianto dan Ibunda Supariyah” untuk Kasih Sayang dan Do’a yang Tiada Henti

Adikku

“Riyan Edi Saputra” yang Menjadi Kebanggaanku

Kandaku

“Sidik Istoni” yang Menjadi Penyemangatku

Teman dan Sahabatku yang Selalu Menemani dalam Suka Duka

x

SANWACANA

Dengan izin Allah SWT penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesiakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan saran selama penulis

melaksanakan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini,

2. Tri Maryono, S.P., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan saran selama penulis melaksanakan

penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini,

3. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku penguji yang telah memberikan saran, kritik, nasehat, dan bimbingan yang diberikan dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini,

4. Ir. Joko Prasetyo, M.S. yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan saran selama penulis melaksanakan penelitian,

6. Ir. Sarno, M.S. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat,

7. Keluargaku tercinta ayah, ibu, dan adikku, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan,

8. Kandaku yang selalu menjadi penyemangat sampai selesainya skripsi ini, dan 9. Teman satu penelitianku Ika Ayuningsih, S.P., terimakasih atas kerjasama,

semangat, dukungan, dan bantuannya selama penelitian ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu, dan rekan-rekan berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Oktober 2014

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xix

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1Latar Belakang dan Masalah ... 1

1.2Tujuan Peneitian ... 3

1.3Kerangka Pemikiran ... 3

1.4Hipotesis ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Tanaman Jagung ... 6

2.1.1 Morfologi ... 6

2.1.2 Syarat pertumbuhan ... 8

2.2 Penyakit Penting Tanaman Jagung ... 9

2.2.1 Penyakit bulai ... 9

2.2.2 Penyakit hawar daun ... 13

2.3 Trichoderma spp. ... 15

III. BAHAN DAN METODE ... 17

3.1Tempat dan Waktu ... 17

3.2Bahan dan Alat ... 17

3.3Metode Penelitian ... 18

3.4Pelaksanaan Penelitian ... 19

3.4.1 Pengambilan sampel tanah ... 19

3.4.3 Isolasi, pemurnian, dan identifikasi Trichoderma spp. .. 20

3.4.4 Penyiapan media tanam ... 20

3.4.5 Perlakuan benih jagung ... 21

3.4.6 Penanaman benih jagung ... 21

3.4.7 Inokulasi P. maydis dan D. maydis ... 21

3.4.8 Pengamatan ... 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 25

4.1Hasil Penelitian ... 25

4.1.1 Identifikasi isolat Trichoderma spp. ... 25

4.1.2 Masa inkubasi penyakit bulai ... 27

4.1.3 Keterjadian penyakit bulai ... 28

4.1.4 Keparahan penyakit hawar daun ... 30

4.1.5 Tinggi tanaman ... 31

4.1.6 Bobot kering brangkasan ... 33

4.2 Pembahasan ... 33

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 37

5.1 Kesimpulan ... 37

5.2 Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Skor keparahan hawar daun jagung yang dimodifikasi dari Reid

& Zhu (2005). ... 23 2. Hasil identifikasi isolat Trichoderma spp. ... 24 3. Masa inkubasi penyakit bulai tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... ... 28 4. Keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 11 hsi patogen

... 29 5. Keparahan penyakit hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 25 hsi patogen .... 30 6. Tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai perlakuan

Trichoderma spp. pada 21 hsi patogen. ... 32 7. Bobot kering brangkasan tanaman jagung varietas lokal IR pada

berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... 33 8. Data pengamatan masa inkubasi penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... 41 9. Analisis ragam masa inkubasi penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... 41 10. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas local

IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 4 hsi. ... 41 11. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 4 hsi. ... 42 12. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas lokal

13. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 5 hsi. ... 42 14. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas local

IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 6 hsi. ... 43 15. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 6 hsi. ... 43 16. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas local

IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 7 hsi. ... 43 17. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 7 hsi. ... 44 18. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 8 hsi. ... 44 19. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 8 hsi. ... 44

20. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagi perlakuan Trichoderma spp.

pada 9 hsi. ... 45 21. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagi perlakuan Trichoderma spp.

pada 9 hsi ... 45 22. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas local

IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 10 hsi. ... 45 23. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

pada 10 hsi ... 46

24. Data keterjadian penyakit bulai tanaman jagung varietas local

IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 11 hsi. ... 46 25. Analisis ragam keterjadian penyakit bulai tanaman jagung

varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.

xvi

26. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 1 hsi. ... 47 27. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 1 hsi. .... 47 28. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 3 hsi. ... 47 29. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 3 hsi. .... 48 30. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 6 hsi. ... 48 31. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 6 hsi. .... 48 32. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 9 his. ... 49 33. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 9 hsi. .... 49 34. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 12 hsi. ... 49 35. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 12 hsi. ... 50 36. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 15 hsi. ... 50 37. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 15 hsi. ... 50 .

38. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 18 hsi. ... 51 39. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 18 hsi. .. 51 40. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 21 hsi ... 51 41. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

42. Data keparahan hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR

pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 24 hsi. ... 52 43. Analisis ragam keparahan hawar daun tanaman jagung varietas

lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp.pada 24 hsi. .. 52 44. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 1 hsi. ... 53 45. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 1 hsi. ... 53

46. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 3 hsi. ... 53 47. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 3 hsi. ... 54 48. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 6 hsi. ... 54 49. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 6 hsi. ... 54

50. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 9 hsi. ... 55 51. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 9 hsi. ... 55 52. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 12 hsi. ... 55 53. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 12 hsi. ... 56

54. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 15 hsi ... 56 55. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 15 hsi. ... 56 56. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 18 hsi. ... 57 57. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

xviii

58. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 21 hsi. ... 57 59. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 21 hsi. ... 58 60. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 24 hsi. ... 58 61. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 24 hsi. ... 58

62. Data tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 25 hsi. ... 59 63. Analisis ragam tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada

Berbagai perlakuan Trichoderma spp. pada 25 hsi. ... 59 64. Data bobot kering tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai

perlakuan Trichoderma spp. pada 27 hsi. ... 59 65. Analisis ragam bobot kering tanaman jagung varietas lokal IR pada

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Petak tata letak percobaan. ... 18

2. Tata letak perlakuan secara alami. ... 22

3. Isolat T. viride (TV). ... 25

4. Isolat T. koningii (TK). ... 26

5. Isolat T. reseei (isolat M21). ... 26

6. Isolat T. koningii (isolat M22). ... . 26

7. Isolat T. koningii (isolat M23). ... 27

8. Isolat T. koningii (isolat M23). ... 27

9. Gejala penyakit bulai tanamna jagung varietas lokal IR. ... 28

10. Grafik perkembangan penyakit bulai tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... 29

11. Grafik keparahan penyakit hawar daun tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. . ... 31

12. Grafik tinggi tanaman jagung varietas lokal IR pada berbagai perlakuan Trichoderma spp. ... 32

13. Proses aplikasi isolat Trichoderma spp. dengan perlakuan benih. ... 61

14. Hasil isolasi Trichoderma spp. dari akar tanaman jagung setelah dipanen pada berbagai perlakuan. ... 62

xx

16. Isolat Trichoderma spp. yang diaplikasikan pada benih jagung.. 63 17. Konidiofor P. maydis yang diamati dibawah mikroskop dengan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Jagung merupakan tanaman pangan terpenting kedua di Indonesia setelah padi. Di dunia, jagung menempati urutan ketiga sebagai sumber bahan makanan pokok setelah gandum dan padi. Sebagai bahan makanan, komoditas jagung memiliki nilai gizi yang cukup tinggi seperti karbohidrat, protein, lemak, berbagai mineral, dan vitamin. Selain sebagai bahan makanan pokok, jagung juga dapat

dimanfaatkan dalam industri pakan ternak dan sebagai bahan bakar etanol (Surtikanti, 2012).

Permintaan jagung di Indonesia meningkat, tetapi produksi di dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan tersebut sehingga harus dilakukan impor. Pada tahun 2010, volume impor jagung di Indonesia sebesar 1,5 juta ton, dan pada tahun 2011 impor jagung mencapai 2 juta ton (Supit, 2011).

Kendala dalam usaha peningkatan produksi jagung salah satunya adalah serangan patogen yang menyebabkan produktivitas rendah. Penyakit penting pada tanaman jagung diantaranya adalah penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur

2

disebabkan oleh jamur Drechslera maydis (Nisik.) Subram. et Jain (Semangun, 2004).

Pengendalian penyakit tanaman jagung yang sering dilakukan petani adalah dengan fungisida. Pengendalian penyakit dengan cara ini mempunyai dampak negatif dan menimbukan masalah yang baru. Beberapa contoh diantaranya adalah matinya organisme non-target yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya ekosistem. Dampak lain yang dapat terjadi adalah resistensi pada target, kontaminasi pada bahan pangan, keracunan bagi operator, dan pencemaran lingkungan (Djojosumarto, 2000).

Salah satu strategi pengendalian penyakit yang berpotensi dan tidak berdampak negatif adalah dengan agensia hayati pengimbas ketahanan (induced systemic resistance atau ISR) pada tanaman. Trichoderma spp. dilaporkan sebagai salah

satu agensia hayati yang mampu mengimbas ketahanan tanaman. Menurut De Meyer et al.(1998) T. harzianum T39 mampu meningkatkan ketahanan tanaman tomat dan selada terhadap patogen Botrytis cinerea. Selain itu, Yedidia et al. (1999) melaporkan bahwa aplikasi T. harzianum T-203 yang diinvestasikan dengan inokulasi akar pada benih dapat meningkatkan ketahanan tanaman mentimun. Namun hingga saat ini belum terdapat laporan tentang kemampuan agensia hayati Trichoderma spp. sebagai pengimbas ketahanan dalam

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma spp. dengan perlakuan benih terhadap intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung varietas Lokal IR.

1.3 Kerangka Pemikiran

Trichoderma spp. merupakan jamur pengimbas ketahanan yang sangat penting

dalam pengendalian hayati. Pada beberapa tahun terakhir telah ditemukan isolat jamur yang berperan sebagai pengimbas (inducer) ketahanan pada tanaman. Krause et al. (2004) dalam Hoitink (2005) mengisolasi beberapa isolat jamur yang berperan sebagai pengimbas ketahanan seperti T. hamatum 382 (T382),

sedangkan isolat jamur lain kurang aktif. Sebelumnya, peran Trichoderma yang sering terlihat adalah sebagai antagonis terutama antibiosis dan mikoparasit (Agrios, 2005; Ginting, 1998).

Harman et al. (2004) menunjukkan bahwa perlakuan tanah dengan T. harzianum strain T-39 menyebabkan dedaunan tanaman buncis tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh B. Cinerea dan Colletotrichum lindemuthianum. Selain itu, T. harzianum yang diaplikasikan dengan perlakuan tanah atau pencelupan akar

bibit tomat dapat menurunkan intensitas penyakit layu fusarium secara signifikan.

4

2004). Ketahanan tersebut terbentuk karena meningkatknya enzim kitinase dan peroksidase yang berperan dalam ketahanan tanaman jagung terhadap penyakit daun (Shoresh dan Harman, 2008). Selain itu, Prasetyo (2009) melaporkan bahwa T. harzianum dapat mengimbas ketahanan tanaman jagung hibrida Pacific 105

terhadap penyakit bulai.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Trichoderma spp. memiliki kemampuan untuk menekan pertumbuhan jamur patogen, sehingga dimungkinkan Trichoderma spp. juga dapat mengurangi intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung. Benih yang digunakan dalam penelitian ini merupakan benih jagung varietas lokal IR yang pada umumnya lebih rentan terhadap serangan patogen, sehingga penurunan intensitas penyakit tersebut bukan disebabkan oleh faktor lain seperti bahan aktif fungisida tetapi dipengaruhi oleh kemampuan Trichoderma spp. dalam

menginduksi ketahanan tanaman jagung.

Selain menginduksi ketahanan tanaman, Trichoderma spp. mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal ini telah dibuktikan oleh Windham et al. (1985), bahwa aplikasi Trichoderma spp. pada tanah steril dapat meningkatkan kecepatan perkecambahan tomat dan tembakau. Bobot kering akar dan pucuk

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Isolat Trichoderma spp. mampu menekan intensitas penyakit bulai dan hawar daun jagung varietas lokal IR.

6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Jagung

Klasifikasi jagung (Zea mays L.) adalah sebagai berikut (Rukmana, 1997): Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Monocotyledonae Ordo : Poales

Famili : Poaceae/Graminae Genus : Zea

Spesies : Zea mays L.

Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan (graminae) dari subfamili myadeae. Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah teosinte dan

tripsacum yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Teosinte berasal dari Meksico dan Guatemala sebagai tumbuhan liar didaerah pertanaman jagung (Subekti et al., 2008).

2.1.1 Morfologi

Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Akar seminal adalah akar yang

berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus keatas antara 7-10 buku, semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52% akar adventif dan 48% akar nodal. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air (Subekti et al., 2008).

Perkembangan akar jagung (kedalaman dan penyebarannya) bergantung pada varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap cekaman aluminium. Tanaman yang toleran aluminium,tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar (Syafruddin, 2002).

Batang jagung tegak dan mudah terlihat sebagaimana sorgum dan tebu,namun tidak seperti padi atau gadum. Batang tanaman jagung beruas-ruas dengan jumlah ruas bervariasi antara 10-40 ruas. Tanaman jagung umumnya tidakbercabang. Panjang batang jagung umumnya berkisar antara 60-300 cm, tergantung tipe jagung. Batang jagung cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin (Rukmana, 1997).

Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang, antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun.

8

dikelilingi oleh sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun (Wirawan & Wahab, 2007).

Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman (monoecious). Tiap kuntum bunga memiliki struktur khas bunga dari suku

poaceae, yang disebut floret. Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman,

berupa karangan bunga (inflorescence). Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol yang tumbuh diantara batang dan pelepah daun. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat

menghasilkan satu tongkol produktif meskipun memiliki sejumlah bunga (Suprapto, 1999).

Buah jagung terdiri aras tongkol, biji dan daun pembungkus. Biji jagung

mempunyai bentuk, warna, dan kandungan endosperm yang bervariasi, tergantung pada jenisnya. Umumnya buah jagung tersusun dalam barisan yang melekat secara lurus atau berkelok-kelok dan berjumlah antara 8-20 baris biji (Rukmana, 1997).

2.1.2 Syarat Pertumbuhan

keseimbangan metabolisme tanaman dapat berlangsung dengan optimal.

Temperatur untuk syarat pertumbuhan tanaman jagung berkisar antara 230C-270C dengan temperatur optimum 250C. Pertumbuhan tanaman akan terhambat apabila temperatur rendah, sedangkan pada temperatur tinggi pertumbuhan vegetatif akan berlebihan sehingga dapat menurunkan produksi. Tanaman jagung pada dasarnya memerlukan intensitas penyinaran yang tinggi. Semakin tinggi intensitas

penyinaran, akan semakin tinggi proses fotosintesis, sehingga akan dapat meningkatkan produksi.

Jagung dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, mulai dari tanah dengan tekstur berpasir hingga liat berat. Namun jagung akan tumbuh baik pada tanah yang gembur dan kaya akan humus dengan tingkat derajat keasaman (pH) tanah antara 5,5-7,5, dengan kedalaman air tanah 50-200 cm dari permukaan tanah dan kedalaman permukaan perakaran (kedalaman efektif tanah) mencapai 20-60 cm dari permukaan tanah. Pada tanah yang berat, perlu dibuat drainase, karena tanaman jagung tidak tahan terhadap genangan air. Proses penyerbukan tanaman jagung dapat dibantu dengan angin, akan tetapi angin yang terlalu kencang dapat menggagalkan pembungaan dan dapat merusak tanaman.

2.2 Penyakit Penting Tanaman Jagung

2.2.1 Penyakit bulai

10

dunia seperti Filipina, Thailand, India, Indonesia, Afrika, dan Amerika. Kehilangan hasil dapat mencapai 90% (Shurtleff, 1980 dalam Wakman, 2013).

Penyakit bulai dapat menimbulkan gejala sistemik dan gejala lokal pada tanaman. Hal ini bergantung dari meluasnya jamur penyebab penyakit di dalam tanaman yang terinfeksi. Gejala sistemik hanya terjadi apabila jamur dari daun yang terinfeksi dapat mencapai titik tumbuh, sehingga dapat menginfeksi semua daun yang dibentuk oleh titik tumbuh tersebut. Daun-daun yang baru saja membuka pada tanaman yang masih muda mempunyai bercak klorotis kecil-kecil. Bercak ini berkembang menjadi jalur yang sejajar dengan tulang induk. Di tempat tersebut jamur penyebab penyakit berkembang menuju ke pangkal daun. Pada umumnya daun di atas daun yang berbercak itu tidak menimbulkan gejala. Daun-daun yang berkembang setelah itu mempunyai Daun-daun klorotis merata atau bergaris-garis. Pada waktu pagi hari di sisi bawah daun tersebut terdapat lapisan beledu putih yang terdiri dari konidiofor dan konidium jamur (Semangun, 2004).

Dalam ruang antarselnya terdapat benang-benang jamur sehingga daun-daun tampak kaku, agak menutup, dan lebih tegak daripada biasa. Akar kurang

Gejala lainnya adalah terbentuk anakan yang berlebihan dan daun-daun menggulung dan terpuntir, bunga jantan berubah menjadi massa daun yang berlebihan dan daun sobek-sobek (Wakman & Burhanuddin, 2013).

Penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh jamur P. Maydis (Rac.) Shaw, yang sampai sekarang masih dikenal dengan nama Sclerospora maydis (Rac.) Butl. Miselium P. maydis berkembang dalam ruang antarsel. Hifa membentuk haustorium yang masuk ke dalam rongga sel. Haustorium berbentuk batang, paku, cacing, jari, atau gelembung. Pada waktu permukaan daun berembun, miselium membentuk konidiofor yang keluar melalui mulut kulit. Dari satu mulut kulit dapat keluar satu konidiofor atau lebih. Panjang konidiofor sangat beragam antara 200-550 µm, karena tergantung dari tebal tipisnya lapisan embun

(Semangun, 2004).

Konidium yang masih muda berbentuk bulat, sedangkan yang sudah masak dapat menjadi jorong. Konidium berukuran 12-19 × 10-23 µm, dengan rata-rata 19,2 × 17,0 µm. Konidium tumbuh dengan membentuk pembuluh kecambah.

P. maydis tidak dapat bertahan hidup secara saprofitik. Selain itu jamur tidak

dapat membentuk oospora. Tidak terdapat tanda-tanda bahwa jamur dapat bertahan di dalam tanah. Pertanaman di bekas pertanaman yang terserang berat dapat sehat sama sekali. Oleh karena itu, jamur ini harus bertahan dari musim ke musim pada tanaman hidup (Semangun, 2004).

12

permukaan daun akan masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda dan lesio lokal berkembang ke titik tumbuh yang menyebabkan infeksi sistemik. Konidiofor dan konidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Apabila bijinya yang terinfeksi, makadaun kotiledon selalu terinfeksi, tetapi jika inokulum berasal dari spora, daun kotiledon tetap sehat (Wakman & Burhanudidin, 2013).

Penyakit bulai pada jagung terutama terdapat di dataran rendah dan jarang terdapat dan tempat-tempat yang lebih tinggi dari 900-1.200 m dari permukaan laut (Rutgers, 1916 dalam Semangun, 2004). Hal ini sesuai dengan penelitian Bustaman & Kimigafukuro (1981) dalam Semangun (2004) yang membuktikan bahwa konidium berkecambah paling baik pada suhu 300 C.

Perkembangan penyakit bulai dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu udara. Kelembaban udara diatas 80%, suhu 28-300 C dan adanya embun ernyata dapat mendorong perkembangan penyakit. Infeksi oleh P. maydis dilakukan oleh konidia melalui stomata. Konidia yang sudah masak akan disebarkan oleh angin pada pukul 02.00 s.d 03.00 pagi dan berlangsung sampai 06.00 s.d 07.00 pagi. Infeksi sangat ditentukan oleh umur tanaman dan umur daun yang terinfeksi. Tanaman yang umurnya lebih dari tiga minggu relatif lebih tahan dibandingkan tanaman yang lebih muda (Agrios, 1997).

paling rentan adalah Marokko, Minyak Merah, dan St. Croix. Seterusnya jenis Metro dan Harapan terbukti sangat rentan (Semangun, 1968).

Menurut Semangun (2004), pengendalian penyakit bulai dapat dilakukan secara terpadu, yaitu penanaman jenis jagung yang tahan terhadap penyakit bulai,

mencabut tanaman yang menunjukkan gejala serangan penyakit terutama tanaman yang lebih muda, dan merawat benih dengan fungisida.

2.2.2 Penyakit hawar daun

Hawar daun (leaf blight) pada jagung ditemukan pertama kali pada tahun 1917 di Sumatera Utara (van Hall, 1918 dalam Semangun, 2004). Hawar daun jagung disebabkan oleh tiga jamur yang dahulu termasuk ke dalam marga

Helminthosporium, yaitu H. turcicum, H. maydis, dan H. carbonum. Ketiga

macam hawar daun telah tersebar di seluruh dunia.

Hawar daun menyebabkan terjadinya bercak-bercak coklat kelabu atau berwarna seperti jerami, yang dapat meluas ke sluruh permukaan daun. Ukuran bercak dapat mencapai panjang 4 cm dan lebar 0,6 cm. Sisi bercak tersebut sejajar dengan tulang daun utama. Jika terjadi infeksi yang berat beberapa bercak dapat bersatu dan membentuk jaringan mati yang lebar. Bercak terutama terdapat pada daun bawah. Pada jenis yang rentan dan cuaca yang membantu daun-daun atas pun dapat banyak berbercak (Semangun, 2004).

14

Nisik. Konidiofor terbentuk dalam kelompok, sering dari stroma yang datar, berwarna coklat tua atau hitam. Konidiofor lurus atau lentur, coklat atau coklat tua, dekat ujungnya pucat, halus, panjangnya sampai 700 µm, tebal 5-10 µm. Konidium jelas bengkok, berbentuk perahu, coklat pucat sampai coklat emas tua (Hollyday, 1980 dalam Semangun, 2004).

D. maydis dapat mempertahankan diri pada tanaman jagung hidup yang selalu

terdapat di daerah topik, pada bermacam-macam rumput-rumputan termasuk sorgum, pada sisa-sisa tanaman jagung sakit, dan pada biji. Konidium terutama dipencarkan oleh angin. Konidium berkecambah dan pembuluh kecambah

mengadakan infeksi melalui mulut kulit atau dengan mengadakan penetrasi secara langsung, yang didahului dengan pembentukan apresorium (Semangun, 2004).

Suhu optimum D. maydis untuk perkecambahan konidiumnya lebih kurang 300C. Jamur ini lebih banyak terdapat di dataran rendah. Sedangkan suhu optimum untuk pembentukan peritesium adalah 260-27 0C. Konidium tidak terbentuk pada kelembaban nisbi kurang dari 93%. Pada kelembaban 97-98% jamur membentuk banyak konidium (Semangun, 2004).

2.3 Trichoderma spp.

Trichoderma spp. merupakan jamur yang termasuk kelas Ascomycetes, dan

memiliki aktivitas antagonistik yang tinggi. Trichoderma spp. dapat memproduksi enzim litik dan antibiotik jamur. Selain itu Trichoderma spp. juga dapat

berkompetisi dengan patogen dan dapat membantu pertumbuhan tanaman, serta memiliki kisaran penghambatan yang luas karena dapat menghambat berbagai jenis jamur (Putra, 2012).

Trichoderma spp. memproduksi metabolit seperti asam sitrat, etanol, dan berbagai

enzim seperti urease, selulase, glukanase, dan kitinase. Hasil metabolit ini dipengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat dalam media. Trichoderma spp. dapat memproduksi beberapa pigmen yang bervariasi pada media tertentu seperti pigmen ungu yang dihasilkan pada media yang mengandung amonium oksalat, dan pigmen jingga yang dihasilkan pada media yang mengandung gelatin atau glukosa, serta pigmen merah pada medium cair yang mengandung glisin dan urea. Saat berada pada kondisi yang kaya akan kitin, Trichoderma spp. memproduksi protein kitinolitik dan enzim kitinase. Enzim ini berguna untuk meningkatkan efisiensi aktivitas biokontrol terhadap patogen yang mengandung kitin (Putra, 2012).

Klasifikasi Trichoderma spp. adalah sebagai berikut (Putra, 2012) : Kerajaan : Fungi

16

Jamur Trichoderma spp. terdapat lima jenis yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan beberapa patogen yaitu T. harzianum, T. koningii, T. viride, T. hamatum, T. polysporum. dan Trichoderma spp. memiliki konidiofor

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Kebun Percobaan di dalam kampus di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dari bulan Maret sampai Juni 2014.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel tanah dan akar tanaman jagung dari kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, isolat

T. koningii dan T. viride koleksi Klinik Tanaman, daun dan tanaman jagung yang

terserang bulai dan hawar daun, tanah steril, kentang, agar-agar, gula, asam laktat, aquades, asam laktat, antibiotik tirmizin, rosebengal, alkohol 70%, dan benih jagung varietas Lokal IR.

18

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) dengan tujuh perlakuan yaitu perlakuan satu adalah tanpa aplikasi Trichoderma sp. sebagai kontrol (K), perlakuan dua adalah aplikasi Trichoderma viride (TV), perlakuan tiga adalah aplikasi Trichoderma koningii (TK), perlakuan empat adalah aplikasi Trichoderma sp. isolat M21 (M21), perlakuan lima adalah aplikasi Trichoderma

sp. isolat M22 (M22), perlakuan enam adalah aplikasi Trichoderma sp. isolat M23 (M23), dan perlakuan tujuh adalah aplikasi Trichoderma sp. isolat M24 (M24).

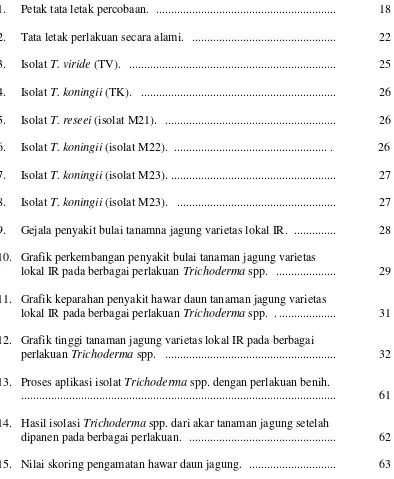

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali, sehingga terdapat 21 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan berisi sepuluh benih jagung. Setiap satuan percobaan disusun secara acak dengan menggunakan undian. Berikut ini merupakan gambar petak tata letak percobaan (Gambar 1).

[image:38.595.112.524.457.597.2]M22 U1 K U1 TV U1 TK U1 M23 U1 M24 U1 M21 U1 TV U2 M23 U2 M22 U2 M24 U2 K U2 M21 U2 M24 U2 K U3 M22 U3 TK U3 TV U3 M24 U3 M21 U3 M23 U3

Gambar 1. Petak tata letak percobaan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pengambilan sampel tanah

Isolat Trichoderma yang digunakan merupakan isolat koleksi Klinik Tanaman Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yaitu T. koningi, dan T. viride dan Trichodermaspp. (isolat M21, M22, M23, dan M24) yang diambil dari wilayah kota Metro. Sampel tanah yang diambil merupakan tanah yang banyak mengandung bahan organik. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara mengambil tanah dan rizosfer di sekitar tanaman jagung sehat diantara tanaman jagung yang terserang penyakit.

3.4.2 Penyiapan media biakan Trichoderma spp.

Media biakan yang digunakan adalah media PDA-R (Potato Dextrose Agar-Rosebengal). Untuk kebutuhan 1 liter media, bahan-bahan yang diperlukan

20

3.4.3 Isolasi, pemurnian, dan identifikasi Trichoderma spp.

Tanah yang diisolasi diambil sebanyak 1 g dari masing-masing sampel tanah dengan dua ulangan. Kemudian dilakukan pengenceran hingga 10-5. Suspensi yang digunakan berasal dari pengenceran 10-3 dan 10-5. Dari hasil pengenceran diambil sebanyak 1 ml dan disebar kedalam media PDA-R yang telah memadat dan kemudian diinkubasi selama 7 hari.

Trichoderma spp. yang tumbuh dimurnikan dengan dipindahkan ke media PDA-L

baru. Biakan murni Trichoderma spp. yang didapat selanjutnya diperbanyak pada media PDA dan diinkubasikan selama 7 hari.

Identifikasi isolat Trichoderma spp. dilakukan dengan cara mengamati morfologi jamur dibawah mikroskop. Kemudian gambar yang diperoleh, diidentifikasi dengan metode pendugaan berdasarkan buku identifikasi Trichoderma and Gliocladium Volume 1 (Harman et al., 1998). Metode ini dilakukan dengan cara

mengamati bentuk fialid dan spora.

3.4.4 Penyiapan media tanam

3.4.5 Perlakuan benih jagung

Perlakuan benih ini dilakukan dengan cara memasukkan benih ke dalam cawan petri yang berisi aquades selama beberapa saat, kemudian benih dimasukkan kedalam plastik. Setelah itu isolat Trichoderma spp. pada media PDA diserut menggunakan pisau scapel, setelah terkumpul dimasukkan kedalam plastik dan dicampur sampai rata dengan benih sesuai perlakuan. Sedangkan untuk perlakuan kontrol (K), benih hanya dimasukkan kedalam aquades tanpa diberi kultur

Trichoderma spp. Pada masing-masing perlakuan yang telah ditambahkan kultur

Trichoderma spp., diambil dua sampel benih jagung setiap perlakuan untuk

dihitung jumlah kerapatan sporanya.

3.4.6 Penanaman benih jagung

Benih yang telah diberikan perlakuan kemudian ditanam pada masing-masing pot sesuai perlakuan. Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang kira-kira sedalam 3 cm, kemudian benih dimasukkan dan ditutup kembali dengan tanah. Masing-masing pot ditanam sepuluh benih jagung. Setelah itu dilakukan

penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembaban tanah.

3.4.7 Inokulasi P. maydis dan D. maydis

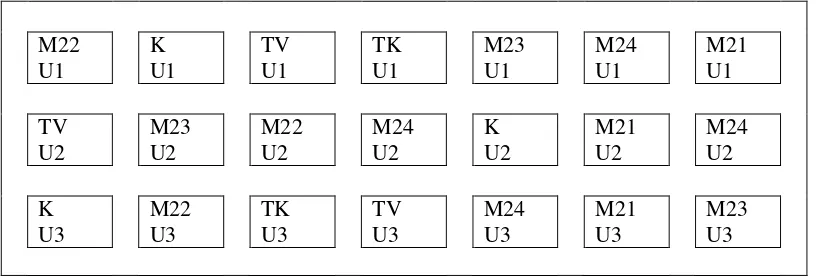

Inokulasi P.maydis dilakukan dengan dua cara yaitu inokulasi alami dan buatan. Sedangkan inokulasi D. maydis dilakukan secara alami. Inokulasi P. maydis dan D. maydis secara alami dilakukan dengan meletakkan tanaman jagung yang

22

oleh angin atau percikan air hujan. Inokulasi alami dilakukan pada saat tanaman berumur 7 HST. Berikut ini merupakan gambar tata letak inokulasi secara alami.

T T

M22 U1 K U1 TV U1 TK U1 M23 U1 M24 U1 M21 U1 TV U2 M23 U2 T

M22 U2

M24 U2

K

U2 T

M21 U2 M24 U2 T K U3 M22 U3 TK U3 TV U3 M24 U3 M21 U3 M23 U3 T

[image:42.595.113.516.168.311.2]

Gambar 2. Tata letak perlakuan secara alami. T = tanaman bergejala bulai dan hawar daun sebagai sumber inokulum untuk inokulasi alami.

Inokulasi P. maydis secara buatan dilakukan sebanyak dua kali yaitu, pertama pada saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam (HST). Inokulasi dilakukan dengan cara mengumpulkan daun-daun jagung yang terserang penyakit bulai dan terdapat tepung-tepung di sisi bawah daun yang merupakan kumpulan spora P. maydis. Daun-daun tersebut dimasukkan kedalam aquades kemudian daun

diserut dengan menggunakan pisau scapel. Setelah itu inokulum dimasukkan ke dalam sprayer dan disemprotkan pada seluruh bagian tanaman secara merata. Inokulasi ini dilakukan pada dini hari pukul 05.00 WIB.

3.4.8 Pengamatan

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah masa inkubasi, keterjadian

a. Masa inkubasi dan keterjadian penyakit bulai

Masa inkubasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan tanaman dari inokulasi sampai munculnya gejala awal. Pengamatan keterjadian penyakit bulai dilakukan setiap hari setelah inokulasi patogen dengan mengamati tanaman yang

menunjukkan gejala penyakit bulai. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui masa inkubasinya. Keterjadian penyakit bulai dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sudarsono & Ginting, 2003).

KP= n

N x %

Keterangan:

KP : keterjadian penyakit

n : jumlah tanaman yang terserang N : jumlah tanaman yang diamati.

b. Keparahan penyakit hawar daun

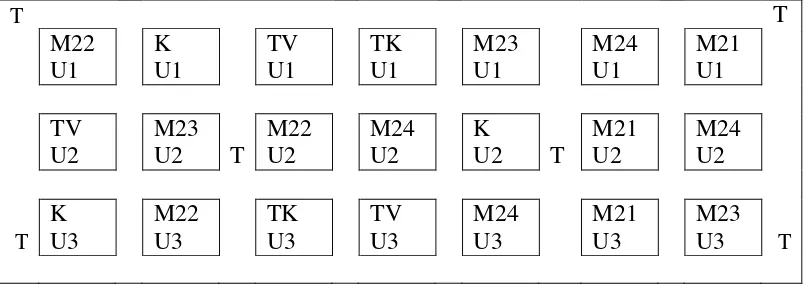

[image:43.595.112.503.594.693.2]Pengamatan keparahan penyakit hawar daun dilakukan setiap tiga hari sekali. Pengamatan dilakukan dengan mengamati gejala penyakit yaitu bercak daun dengan cara membuat skor keparahan penyakit sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Skor keparahan hawar daun jagung yang dimodifikasi dari Reid & Zhu (2005)

No Luas serangan (%) Skor

1 0 (tidak ada serangan) 0

2 1-20 1

3 21-40 2

4 41-60 3

5 61-80 4

24

Kemudian hasil skoring dihitung keparahan serangan D. maydis dengan menggunakan rumus menurut Mayee dan Datar (1986) dalam Latifahani et al. (2014):

KPp =∑� × ��� × %

Keterangan:

K = keparahan penyakit

N = jumlah setiap tanaman yang terserang dengan skor tertentu v = nilai skor serangan pada setiap tanaman yang terserang N = jumlah total tanaman yang diamati

Z = skor tertinggi

c. Tinggi tanaman

Pengukuran tinggi tanaman dimulai pertama kali pada saat tanaman berumur tiga hari setelah inokulasi (HSI). Pengukuran tinggi tanaman selanjutnya dilakukan setiap tiga hari sekali.

d. Bobot kering tanaman

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa: 1. Aplikasi Trichoderma viride, T. koningii, T. koningii (isolat M22) dan

T. koningii (isolat M23). dapat menekan intensitas penyakit bulai dan hawar

daun jagung varietas lokal IR.

2. Isolat T. koningii paling efektif dalam menekan intensitas penyakit bulai dan T. koningii (isolat M23) paling efektif dalam menekan intensitas penyakit

hawar daun jagung varietas lokal IR.

3. Isolat T. koningii (isolat M23) mampu meningkatkan tinggi tanaman jagung varietas lokal IR.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan untuk memperbanyak isolat Trichoderma spp. khususnya T. koningii yang dipadukan sebagai pupuk hayati

39

PUSTAKA ACUAN

Agrios, G.N. 1997. Plant Pathology 4th ed. Academic Press. New York. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. 5th Ed. Elsevier Academic Press,

Burlingkton, MA. 922 pp.

Ahmed, A.S., Sanchez, C.P., & Candela, M.E. 2000. Evaluation of induction of systemic resistance in pepper plants (Capsicum annuum) to Phytophthora capsici using Trichoderma harzianum and its relation with capsidiol accumulation. Eur. J. Plant Pathol. 106:817-824.

Aziz, Asti Irawanti., Rosmana, A., & Dewi, S.V. 2013. Pengendalian Penyakit Hawar Daun Phytophthora pada Bibit Kakao dengan Trichoderma asperrllum. Jurnal Fitopatologi. 9 (1) : 15 – 20.

Bae, H., Robert, D.P., Lim, H.S., Strem, M.D., Park, S.C., Ryu, C.M., Melnick, R.L., & Bailey, B.A. 2011. Endophyctic Trichoderma isolates from tropical environment delay disease onset and induce resistance against Phytopthora capsici in hot pepper using multiple mechanisms. Mol Plant Microbe Interact. 24 (3):336-351. DOI: http//dx.doi.org./10.1094/MPMI-09-10-0221.

Cook, R. J. & Baker, K.F. 1989. The Nature on Practice of Biological Control of Plant Pathogens. ABS press, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minesota 539 p.

De Meyer, G., Bigirimana J., Elad, Y., & Hofte, M. 1998. Induced systemic resistance in Trichoderma harzianum Y39 biocontrol of Botrytis cinerea. European J. Plant Pathology.104: 279-286.

Djojosumarto, P. 2000. Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius. Yogyakarta. 211 hlm.

Freeman, S., Zveibil, A., Vintal, H., & Maymon, M. 2002. Isolation of nonpathogenic mutants of Fusarium oxysporum f. sp. melonis for biological control of Fusarium wilt in cucurbits. Phytopathology.g 92: 164-168. (oxysporum).

Harman, Gary E., & Kubicek C. P. 1998. Trichoderma and Gliocladium. Volume 1. CRC Press.

Harman, G. E., Howell, C.R., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. 2004.

Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews 2: 43—56.

Heil, M. & Bostock, R.M. 2002. Induced SystemicResistance (ISR) Against Pathogens in the Context of Induced Plant Defences. Annals of Botany. 89: 503-512. (on-line) http://www.aob.oupjournals.org. Diakses pada 14 Maret 2014.

Hoitink, H. A. J. 2005. Disease suppression with compost: history, principle, and future. http://plantpath.osu.edu/faculty-and-staff/faculty-directory/hoitink-harry-a-j/leonpaperfinalhajh 1.pdf. 16 pp. Diakses pada 12 Januari 2014.

Latifahani, Nur., Cholil, A., & Djauhari S. 2014. Ketahanan Beberapa Varietas jagung (Zea mays L.) Terhadap Serangan Penyakit Hawar Daun

(Exserohilum turcicum Pass. Leonard et Sugss.). Jurnal HPT. 2 (1) : 52-60.

Lumyong, S., Lumyong, P., & Hyde, K.D. 2004. Endophytes. In Jones, E. B. G., M.Tantichareon and K. D. Hyde (Ed.), Thai Fungal Diversity. Published by BIOTEC Thailand and Biodiversity Research and Training Program (BRTI/TRF. Biotec). 197 – 212.

Prasetyo, J. 2009. Recent development in ecofriendly integrated disease management for various crops, pages:111-125 in: J. Lumbanraja , F.X. Susilo, Purnomo, R. Hasibuan, A. Niswati, S. Yusnaini, H. Hori, and K. Okazaki (eds.). Proceeding of the development of integrated pest

management in Asia and Africa (Vol.3). Held in Bandar Lampung, Indonesia.

Putra, Dwi Fatan. 2012. Trichoderma sp. http://fatandwiputra.blogspot.com/2012 /12/trichoderma-sp.html. Diakses pada tanggal 12 November 2013.

Reid, L.M., & Zhu X. 2005. Screening Corn for Resistance to Common Diseases in Canada. Agriculture and Agri-Food Canada Central Experimental Farm Ottawa, Ontario.Technical Bulletin, Publication No.2005/E.

Rukmana, R. 1997. Usaha Tani Jagung. Kanisius. Yogyakarta. Hlm 30-37. Semangun, H. 1968. Penelitian tentang Penyakit Bulai (P. maydis) pada Jagung

Khususnya Mengenai Cara Bertahannya Cendawan. Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Semangun, H. 2004. Penyakit-penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gajah Mada University Press. 449 hal.

40

Subekti, Nuning Argo. Syafruddin. Roy, E. & Sri, S. 2008. Morfologi Tanaman dan Fase Pertumbuhan Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Maros. http://pustaka.litbang.deptan.go.id/bppi/lengkap/ bpp10232. pdf. Diakses pada tanggal 12 November 2013.

Sudantha, I Made. 2010. Pengaruh Aplikasi Jamur Trichoderma spp. dan Serasah dalam Meningkatkan Ketahanan Terinduksi Tanaman Vanili terhadap Penyakit Busuk Batang Fusarium. Agroteksos. 20 (1) : 9 – 16.

Sudarsono, H. & Ginting, C. 2003. Metode Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman. Buku Ajar. Tidak dipublikasikan.

Supit, A. 2011. Impor jagung tahun ini naik. www.bisnis.com/ekonomi/ Perdagangan/19701-impor-jagung-tahun-ini-naik. Diakses pada 24 Januari 2014.

Suprapto. 1999. Bertanam Jagung. Penebar Swadaya. Jakarta. Hlm 25-30. Suprapto, H.S. & Marzuki, H.A.R. 2005. Bertanam Jagung. Penebar Swadaya.

Jakarta. 48 hlm.

Surtikantini. 2012. Penyakit Bulai pada Tanaman Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Superman: Suara Perlindungan Tanaman. 2(1). Syafruddin. 2002. Tolak ukur dan konsentrasi Al untuk penapisan tanaman

jagung terhadap ketegangan Al. Berita Puslitbangtan 24: 3-4. Wakman, W. & Burhanuddin. 2013. Pengelolaan Prapanen Jagung. Balai

Penelitian Tanaman Serealia, Maros. http://pustaka.litbang.deptan.go. id/bppi/lengkap /bpp10244.pdf. Diakses pada 12 November 2013. Windham, M T., Elad, Y., & Baker, R. 1985. A Mechanism for Increased Plant

Growth Induced by Trichoderma spp.. Phytopathology. 76: 518 – 521. Wirawan, G.N. & Wahab, M.I. 2007. Teknologi Budidaya Jagung.

http://www.pustaka-deptan.go.id. Diakses pada 12 November 2013.

Yedidia. I, Benhamou, N., & Chet. I. 1999. Induction of Defense Responses in Cucumber Plants (Cucumis sativus L.) by the Biocontrol Agent