POTENSI TANAMAN AIR MENCUAT Cyperus haspan L.

DALAM MEMPERBAIKI KUALITAS AIR LIMBAH RUMAH

POTONG HEWAN DENGAN SISTEM ARTIFICIAL WETLAND

YUCHA FITRIANA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi berjudul “Potensi Tanaman Air

Mencuat Cyperus haspan L. dalam Memperbaiki Kualitas Air Limbah Rumah Potong Hewan dengan Sistem Artificial Wetland” adalah benar merupakan hasil karya sendiri, dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2014

Yucha Fitriana

ABSTRAK

YUCHA FITRIANA. Potensi Tanaman Air Mencuat Cyperus haspan L. dalam Memperbaiki Kualitas Air Limbah Rumah Potong Hewan dengan Sistem

Artificial Wetland. Dibimbing oleh MAJARIANA KRISANTI dan INNA

PUSPA AYU.

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan industri yang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (daging), namun juga menghasilkan produk samping, yaitu limbah. Limbah cair RPH tergolong limbah organik yang berpotensi sebagai pencemar sehingga diperlukan adanya upaya pengolahan limbah yang berwawasan lingkungan serta terjangkau. Tanaman

Cyperus haspan L. dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengolahan limbah dengan sistem Lahan Basah Buatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi Cyperus haspan L. dalam menurunkan kadar pencemar air limbah RPH. Penelitian utama dilakukan dengan perlakuan perbedaan biomassa tanaman air yang direplikasikan dengan jumlah pot tanaman air pada tiap bak. Analisis kualitas air dilakukan dengan mengukur parameter BOD, COD, TSS, nitrat, dan ortofosfat sebanyak tiga kali serta parameter suhu, pH, dan DO dilakukan setiap hari dalam kurun waktu 20 hari. Analisis data menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil menunjukkan bahwa pada 10 hari pengamatan awal, tanaman Cyperus haspan L. dapat menurunkan pencemar limbah RPH sebanyak 71% BOD dan 94% TSS. Pertumbuhan spesifik harian dari masing-masing perlakuan adalah 0,1014 gr/hari, 0,0568 gr/hari, dan 0,0449 gr/hari.

Kata kunci: Cyperus haspan L., lahan basah buatan, limbah cair, rumah potong hewan

ABSTRACT

YUCHA FITRIANA. Cyperus haspan L., an Emergent Aquatic Plant, in Artificial Wetland System to Improve Water Quality of Slaughterhouse Wastewater. Supervised by MAJARIANA KRISANTI and INNA PUSPA AYU.

Slaughterhouse is an industry which facilitates the community to meet the needs of animal protein (meat), but also produces waste. Slaughterhouse wastewater organic waste classified as potentially contaminants. Therefore be treated in environmental friendly as well as affordable wastewater treatment.

days of observation at the beginning. Daily specific growth of each treatment was 0,1014 (g/day); 0,0568 (g/day); and 0,0449 (g/day).

POTENSI TANAMAN AIR MENCUAT Cyperus haspan L.

DALAM MEMPERBAIKI KUALITAS AIR LIMBAH RUMAH

POTONG HEWAN DENGAN SISTEM ARTIFICIAL WETLAND

YUCHA FITRIANA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Potensi Tanaman Air Mencuat Cyperus haspan L. dalam Memperbaiki Kualitas Air Limbah Rumah Potong Hewan dengan Sistem Artificial Wetland

Nama : Yucha Fitriana

NIM : C24090043

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Perairan

Disetujui oleh

Dr Majariana Krisanti, SPi, MSi

Pembimbing I Inna Puspa Ayu, SPi, MSi Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir M Mukhlis Kamal, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Potensi Tanaman Air Mencuat Cyperus haspan L. dalam Memperbaiki Kualitas Air Limbah Rumah Potong Hewan dengan Sistem Artificial Wetland” ini dapat

diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Ungkapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1 Institut Pertanian Bogor yang memberikan Penulis kesempatan untuk menempuh pendidikan.

2 Dr Ir Sigid Hariyadi, MSc selaku dosen pembimbing akademik dan dosen penguji.

3 Dr Majariana Krisanti, SPi, MSi dan Inna Puspa Ayu, SPi, MSi selaku dosen pembimbing skripsi atas segala arahan dan bimbingannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4 Dr Ir Niken Tunjung Murti Pratiwi, MSi selaku ketua komisi pendidikan Departemen Sumber Daya Perairan.

5 Bapak Mad yang telah memberikan bibit Cyperus haspan L. dari kebun beliau di Sinarwangi.

6 Drh Bambang Arief Mukti Wibowo MM dan M Hasannudin yang telah memberikan izin pengambilan air limbah di Rumah Potong Hewan Terpadu Dinas Pertanian Kota Bogor.

7 Kedua Orang tua (Bapak M Kartawi dan Ibu Sri Ru’ah), adik-adik tersayang (Obi, Alan, dan Nok Adel) yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayangnya selama ini.

8 Teman-teman (MSP 46, DPM-C, DPM KM, MPM KM dan BEM KM) yang telah memberikan semangat, bantuan dan motivasinya kepada Penulis.

9 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan.

Bogor, Oktober 2014

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang ... 1

Perumusan Masalah ... 2

Tujuan Penelitian ... 3

Manfaat Penelitian ... 3

Ruang Lingkup Penelitian ... 3

METODE PENELITIAN 3 Waktu dan Tempat... 3

Bahan ... 3

Alat ... 3

Prosedur Penelitian ... 4

Penelitian pendahuluan 4 Penelitian utama 6 Analisis Data ... 7

Tingkat perubahan parameter kualitas air 7 Analisis pertumbuhan Cyperus haspan L. 8 Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 8 Uji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT) 9 HASIL DAN PEMBAHASAN 10 Hasil ... 10

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 10 Chemical Oxygen Demand (COD) 11 Total Suspended Solid (TSS) 11 Nitrat 12 Ortofosfat 12 Pertambahan biomassa Cyperus haspan L. 13 Pembahasan ... 13

KESIMPULAN DAN SARAN 15 Kesimpulan ... 15

Saran ... 16

DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR TABEL

1 Karakteristik limbah cair RPH 4

2 Kondisi tanaman air pada penelitian pendahuluan pada hari ke-30

pengamatan 5

3 Rancangan penelitian utama selama pengamatan 6

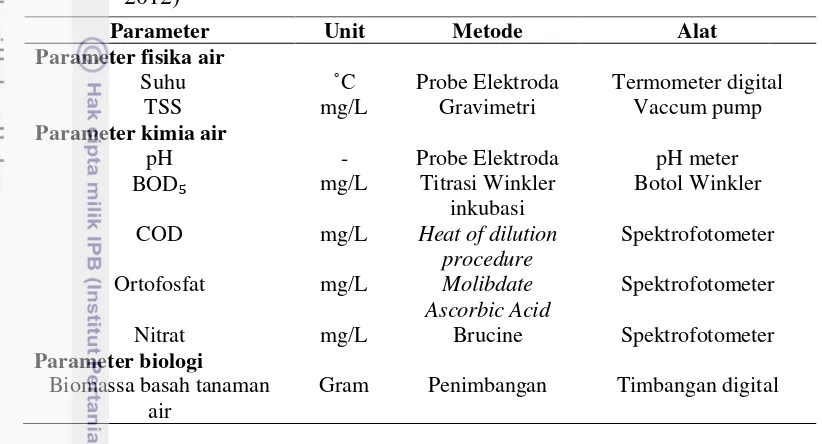

4 Metode analisis kualitas air yang digunakan selama penelitian (APHA

2012) 8

5 Sidik ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 9

6 Pertambahan biomassa Cyperus haspan L. 13

7 Beberapa penelitian bioremediasi dalam mengolah limbah organik 15

DAFTAR GAMBAR

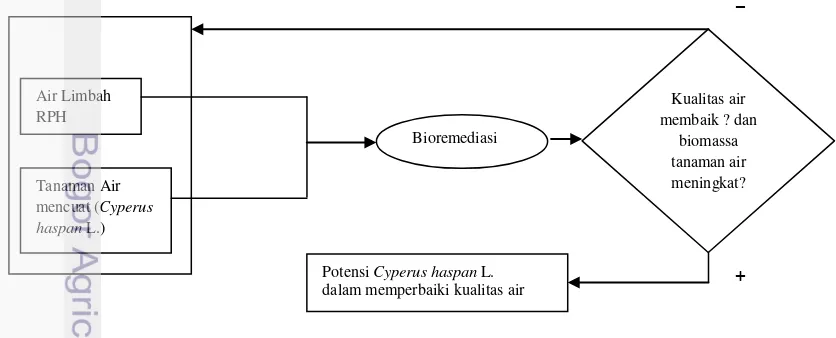

1 Perumusan masalah potensi tanaman air mencuat pada pengolahan air limbah rumah potong hewan dengan sistem artificial wetland 2

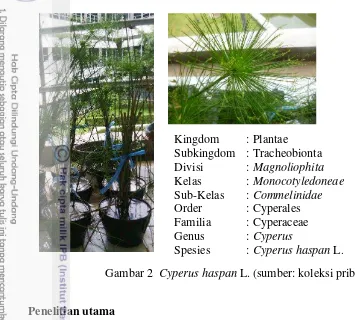

2 Cyperus haspan L. (sumber: koleksi pribadi) 6

3 Setting perlakuan dan alat selama penelitian 7

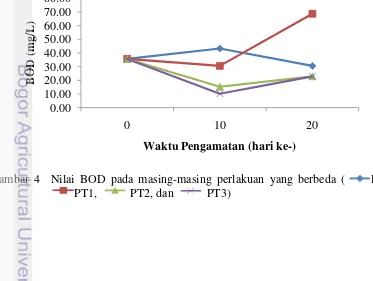

4 Nilai BOD pada masing-masing perlakuan yang berbeda ( PO,

PT1, PT2, dan PT3) 10

5 Nilai COD pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1,

PT2, dan PT3) 11

6 Nilai TSS pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1, PT2,

dan PT3) 12

7 Nilai nitrat pada masing-masung perlakuan ( PO, PT1,

PT2, dan PT3) 12

8 Nilai ortofosfat pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1,

PT2, dan PT3) 13

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil identifikasi tumbuhan dari LIPI 18

2 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RPH 19

3 Hasil pengukuran suhu, pH, dan DO 21

4 Persentase penurunan nilai parameter 21

5 Hasil pengamatan tinggi batang dan pengukuran biomassa tanaman air 21

6 Hasil analisis ragam kandungan BOD 21

7 Hail analisis ragam kandungan COD 22

8 Hasil analisis ragam kandungan TSS 22

10 Hasil uji lanjut BNT kandungan nitrat 22

11 Hasil analisis ragam kandungan ortofosfat 22

12 Hasil uji lanjut BNT kandungan ortofosfat 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas manusia yang pesat akan memicu timbulnya degradasi lingkungan, tidak terkecuali lingkungan perairan. Salah satu hal yang dapat mengubah atau mendegradasi kondisi lingkungan perairan adalah pencemaran. Pencemaran air sungai, danau, dan badan-badan air lainnya, baik oleh limbah pemukiman, limbah pertanian, maupun limbah industri merupakan masalah lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan manusia.

Salah satu industri yang berada di sekitar masyarakat ialah industri Rumah Potong Hewan (industri RPH). Industri RPH merupakan perusahaan atau industri yang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (daging). Selain menghasilkan daging dan produk samping yang masih dapat dimanfaatkan, RPH juga menghasilkan produk yang tidak termanfaatkan, yaitu limbah, termasuk limbah cair. Limbah cair RPH tergolong limbah organik dalam bentuk darah, lemak, tinja, isi rumen, dan isi usus, yang apabila tidak ditangani secara benar akan berpotensi sebagai pencemar lingkungan perairan (Manendar 2010). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengolahan limbah organik yang berwawasan lingkungan serta terjangkau biayanya.

Berdasarkan karakteristik limbah, metode pengolahan limbah yang dapat dilakukan adalah sistem lahan basah buatan (artificial wetland). Percobaan pengolahan limbah dengan lahan basah buatan pertama kali dilakukan di Jerman pada awal 1950-an (Vygmazal 2010). Lahan basah buatan atau rawa buatan merupakan suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk akibat campur tangan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Keberadaan lahan basah buatan ini dapat memberikan pengaruh yang baik karena proses pengolahan limbah yang terjadi mencontoh proses penjernihan air yang terjadi di lahan basah atau rawa (wetlands) (Puspita et al. 2005). Pengolahan limbah dengan sistem lahan basah buatan melibatkan tumbuhan air (hydrophyte) yang berperan penting dalam proses pemulihan kualitas air limbah secara alamiah (self purification).

Tanaman air dalam sistem lahan basah buatan ini berperan sebagai filter biologis (Surya 1998). Kemampuan tanaman air untuk menyaring bahan-bahan yang larut di dalam limbah cair dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha pengolahan limbah cair yang disebut bioremediasi. Tanaman air banyak digunakan dalam sistem lahan basah buatan karena efisien dalam hal biaya dan memiliki nilai estetika yang dapat digunakan sebagai penghias halaman (Ebrahim

et al. 2013). Tipe tanaman air terbagi menjadi tanaman air mengapung, tenggelam, dan mencuat.

algae dalam kolom air, sehingga tanaman tenggelam tidak direkomendasikan dibandingkan tanaman air lainnya. Jenis tanaman air yang akan digunakan adalah

Cyperus haspan L. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai potensi tanaman air mencuat dalam memperbaiki kualitas air limbah RPH perlu dilakukan.

Perumusan Masalah

Industri Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu industri yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan protein hewani. Limbah yang dihasilkan dari industri RPH salah satunya adalah limbah cair. Limbah cair terlebih dahulu diolah sebelum dibuang ke perairan umum untuk menjaga lingkungan sekitar dari pencemaran, khususnya lingkungan perairan. Salah satu bentuk pengolahan limbah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem lahan basah buatan (artificial wetland) yang melibatkan tanaman air dalam proses pengolahannya.

Limbah cair akan mengalami dekomposisi menghasilkan bahan anorganik berupa nitrat dan ortofosfat (N dan P). Nutrien N dan P dimanfaatkan oleh tanaman air untuk pertumbuhannya, yang dapat terlihat dari penambahan biomassa tanaman air. Pada proses bioremediasi diharapkan tanaman air dapat memperbaiki kualitas air limbah dengan memanfaatkan hasil dekomposisi. Pemanfaatan hasil dekomposisi ditunjukan dengan kualitas air yang membaik dan biomassa tanaman air meningkat. Jika hasil ini menunjukkan hasil positif, maka tanaman air yang digunakan berpotensi dalam menurunkan bahan pencemar. Gambaran ringkas terkait rumusan masalah ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Perumusan masalah potensi tanaman air mencuat pada pengolahan air limbah rumah potong hewan dengan sistem artificial wetland

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji potensi tanaman air Cyperus haspan L. dalam menurunkan kadar pencemar air limbah RPH.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah pemanfaatan tanaman air mencuat untuk dijadikan sebagai agen bioremediasi selain sebagai tanaman hias dengan menurunkan konsentrasi bahan pencemar dalam limbah cair RPH dan memberikan informasi mengenai salah satu cara mengatasai masalah pencemaran lingkungan perairan.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah karakterisasi limbah cair RPH, pemanfaatan tanaman air Cyperus haspan L. yang diaplikasikan dalam pengolahan limbah cair industri RPH dengan sistem artificial wetland.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan yang berlangsung pada bulan September hingga Desember 2013 dan penelitian utama yang berlangsung pada bulan Januari hingga Februari 2014. Penumbuhan tanaman air, pembuatan bak perlakuan atau reaktor, dan pemeliharaan tanaman, serta pengukuran suhu dan pH dilakukan di Laboratorium Biologi Mikro I, sedangkan pengukuran BOD, COD, nitrat, ortofosfat dan TSS dilakukan di Laboratorium Fisika-Kimia Perairan, Bagian Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Bahan

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman air Cyperus haspan L. (Lampiran 1), tanah dan lumpur sebagai media tanam, serta limbah cair Rumah Potong Hewan yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan Terpadu Dinas Pertanian Kota Bogor yang telah melalui proses fisika-kimia pengolahan limbah serta beberapa bahan kimia yang digunakan untuk menganalisis parameter BOD, COD, TSS, nitrat dan ortofosfat.

Alat

menghomogenkan limbah cair, botol sampel, alat tulis, pH meter, DO meter, serta berbagai macam alat yang digunakan untuk menganalisis parameter kimia.

Prosedur Penelitian

Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk menentukan karakteristik limbah serta menentukan jenis tanaman air yang akan dimanfaatkan pada penelitian utama. Limbah cair yang digunakan berasal dari Rumah Potong Hewan Terpadu Dinas Pertanian Kota Bogor yang telah melalui proses fisika-kimia pengolahan limbah. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Ebrahim et al. (2013) bahwa tanaman air Cyperus alternifolius mampu mengurangi bahan pencemar dengan baik, namun sistem pengolahannya bukan di awal tahap pengolahan limbah. Adapun proses operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdapat pada RPH tersebut dan gambar IPAL RPH pada Lampiran 2.

a. Karakteristik Limbah Cair

Penentuan karakteristik limbah cair bertujuan untuk mengetahui konsentrasi beberapa parameter kualitas air limbah. Limbah cair yang digunakan dalam penelitian ini merupakan limbah cair RPH yang telah mengalami proses pengolahan air limbah dengan proses kimia dan fisika pada bak aerasi 2 IPAL RPH. Secara umum limbah cair RPH terdiri dari lemak, darah, isi rumen, dan isi tinja. Karakteristik limbah cair RPH berdasarkan parameter fisika-kimia ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik limbah cair RPH

Parameter Unit Nilai

Pengolahan dengan proses kimia pada IPAL RPH melalui prinsip koagulasi dan flokulasi melalui penambahan kapur (CaO), Poly Alumunium Chloride (PAC), dan flokulan, sedangkan pengolahan dengan proses fisika melalui prinsip pengendapan dengan menggunakan kolam lamella. Karakteristik limbah meliputi kandungan bahan organik dengan analisis Chemical Oxygen Demand (COD) dengan metode Heat of dilution procedure, Total Suspended Solid (TSS) dengan metode gravimetri, pH dengan menggunakan alat pH meter, dan suhu dengan menggunakan termometer (Tabel 1).

b. Penentuan Jenis Tanaman Air

(melati air) dan Cyperus sp. Hal ini didasarkan pada beberapa informasi yang ada dan ketersediaan jenis tumbuhan air yang terdapat di Laboratorium Biomikro I, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, tanaman Cyperus

sp. memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan tidak mudah terkena hama, sehingga tanaman air yang digunakan adalah Cyperus sp.

Tabel 2 Kondisi tanaman air pada penelitian pendahuluan pada hari ke-30 pengamatan

Tanaman air Keterangan

Cyperus sp.

Terlihat adanya pertumbuhan tunas baru yang semakin tumbuh dengan baik

Sagittaria sp.

Terlihat adanya bintik-bintik hitam yang berada pada daun bagian belakang yang merupakan hama. Hama ini semakin banyak jumlahnya dan menyebar ke daun-daun lainnya.

Adapun spesies yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cyperus haspan L. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah pemeliharaan tanaman air

Penelitian utama

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian utama adalah pengujian tanaman air dalam menurunkan kadar pencemar pada limbah cair RPH. Kegiatan ini meliputi aklimatisasi tanaman air dengan menggunakan air tawar selama tiga hari, penghomogenan air limbah sebelum dimasukkan ke dalam bak perlakuan, dan pengamatan.

Metode penelitian ini dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah perbedaan biomassa dan/atau kerapatan tanaman air yang direplikasikan melalui jumlah pot dengan volume tanah sebesar 2 Liter. Waktu pengamatan dilakukan selama 20 hari. Percobaan ini dinamakan RAL karena unit percobaan yang digunakan relatif homogen (Mattjik dan Sumertajaya 2006). Tabel rancangan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rancangan penelitian utama selama pengamatan

Ulangan Perlakuan penelitian ini mengacu pada Mattjik dan Sumertajaya (2006) sebagai berikut.

Yij = µ + τi + ɛij

Keterangan:

Yij : Nilai parameter kualitas air yang diamati terhadap perbedaan biomassa dan/atau kerapatan tanaman air ke-i; i=1,2,3 dan ulangan (wadah) ke-j; j=1,2,3

µ : rataan umum

τi : pengaruh perlakuan jumlah pot tanaman air ke-i

ɛij : pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Perlakuan dalam penelitian ini terdiri atas empat perlakuan, yaitu limbah cair tanpa tanaman air (PO), dengan penambahan satu pot tanaman air dengan rata-rata biomassa 0,2650 gr/bak (PT1), dengan penambahan dua pot tanaman air dengan rata-rata biomassa 2,0150 gr/bak (PT2), dan dengan penambahan tiga pot tanaman air dengan rata-rata biomassa 5,9650 gr/bak (PT3). Selanjutnya gambar setting

perlakuan dan alat selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3 Setting perlakuan dan alat selama penelitian

Hal pertama yang dilakukan adalah penyiapan komponen uji, yaitu tanaman air yang telah diaklimatisasi selama tiga hari dan limbah cair RPH yang telah dihomogenkan. Konsentrasi limbah cair yang digunakan adalah 100% limbah cair RPH hasil dari pengolahan limbah fisika-kimia RPH (tanpa pengenceran) pada bak aerasi 2 (Lampiran 2). Setelah semua komponen uji siap, pengamatan pun mulai dilakukan. Pengambilan contoh air untuk diamati dan dianalisis parameter kualitas air dilakukan setiap 10 hari.

Parameter kimia dan fisika air yang diukur meliputi BOD5, COD, TSS, nitrat, ortofosfat, DO, pH, dan suhu. Parameter biologi yang diukur adalah biomassa basah tanaman air pada awal pengamatan (H0) dan akhir pengamatan (H20). Analisis kualitas air untuk parameter BOD5, COD, TSS, nitrat, dan ortofosfat dilakukan pada awal perlakuan (H0), hari ke-10 (H10), dan hari ke-20 (H20). Pengukuran parameter DO, pH, dan suhu dilakukan setiap hari (H0-H20). Parameter yang diamati selama penelitian disajikan pada Tabel 4.

Analisis Data

Tingkat Perubahan Parameter Kualitas Air

Perubahan nilai parameter kualitas air dihitung dan dianalisis untuk mengetahui persentase perubahan yang terjadi pada akhir pengamatan. Rumus persentase perubahan yang digunakan mengacu dari Arifin (2000) adalah sebagai berikut.

% Perubahan = − × 100% Keterangan:

a = nilai tiap parameter dari karakteristik limbah sebelum perlakuan b = nilai tiap parameter dari karakteristik limbah sesudah perlakuan

Tabel 4 Metode analisis kualitas air yang digunakan selama penelitian (APHA 2012)

Parameter Unit Metode Alat

Parameter fisika air

Suhu ˚C Probe Elektroda Termometer digital

TSS mg/L Gravimetri Vaccum pump

Nitrat mg/L Brucine Spektrofotometer

Parameter biologi

Biomassa basah tanaman air

Gram Penimbangan Timbangan digital

Analisis pertumbuhan Cyperus haspan L.

Analisis pertumbuhan Cyperus haspan L pada penelitian ini menggunakan perhitungan laju pertumbuhan relatif atau relative growth rate (RGR) yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai doubling time. Tujuan penentuan

doubling time adalah untuk membantu menyetarakan biomassa dengan luas penutupan tumbuhan air yang akan digunakan serta membantu menentukan lama waktu pengamatan. Rumus perhitungan RGR yang diacu dari Mitchell (1974)

RGR : pertumbuhan spesifik harian (gram/hari) Xt : biomassa setelah waktu ke-t

Xo : biomassa awal

T : waktu pengamatan ke-t

DT : waktu penggandaan biomassa (hari) Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL)

1. Jika nilai Fhitung>Ftabel, maka tolak H0, berarti minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap perubahan kualitas air limbah

(τ1 ≠ τ2 ≠ τ3), dan

2. Jika nilai Fhitung <Ftabel, maka gagal tolak H0, berarti tidak ada perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap perubahan kualitas air

limbah (τ1 = τ2 = τ3).

H0 : tidak ada pengaruh faktor biomassa rata-rata dan/atau kerapatan tanaman air terhadap nilai parameter kualitas air

H1 : ada pengaruh faktor biomassa rata-rata dan/atau kerapatan tanaman air terhadap nilai parameter kualitas air

Tabel 5 Sidik ragam Rancangan Acak Lengkap Sumber

Tengah (KT) Fhitung Ftabel

Perlakuan p-1 JKP KTP KTP/KTS (,dbp,dBS)

Sisa P (q-1) JKS KTS

Total Pq-1 JKT

Sumber: Mattjik dan Sumertajaya (2006)

Uji Lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT)

Uji beda nyata terkecil (BNT) merupakan uji yang dilakukan untuk melihat perbedaan pengaruh yang nyata pada perlakuan berbeda. Beberapa persyaratan yang diperlukan dalam menerapkan uji ini adalah data rata-rata setiap perlakuan, derajat bebas galat, taraf nyata, dan tabel t-student.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang didapatkan meliputi data pengukuran parameter fisika-kimia perairan dan juga biologi. Selama penelitian ini berlangsung suhu limbah cair pada bak perlakuan berkisar antara 24-26,4C (Lampiran 3), sehingga masih berada pada kisaran suhu yang baik untuk pertumbuhan Cyperus haspan L. (20-30C) (DEEDI 2010). Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam pengendalian kondisi perairan. Metabolisme biota akan meningkat jika terjadi kenaikan suhu hingga batas tertentu.

Pertumbuhan Cyperus haspan L. tidak hanya dipengaruhi oleh suhu tetapi juga dipengaruhi oleh pH. Nilai pH selama pengamatan cenderung stabil dengan kisaran rata-rata antara 5,9-8,9 yang masih termasuk ideal bagi pertumbuhan organisme akuatik termasuk tumbuhan air karena berada pada kisaran 5,8-9,5 (Pescod 1973).

Parameter kualitas air lainnya yang diamati selama penelitian, yaitu

Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), nitrat, ortofosfat dan pertambahan biomassa Cyperus haspan L. Adapun data hasil penelitian ini terlampir pada Lampiran 3 hingga Lampiran 13.

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Persentase penurunan nilai BOD yang diperoleh selama 10 hari pertama pada perlakuan PO, PT1, PT2 dan PT3 secara berurutan adalah -21%, 14%, 57%, dan 71% (Lampiran 4).

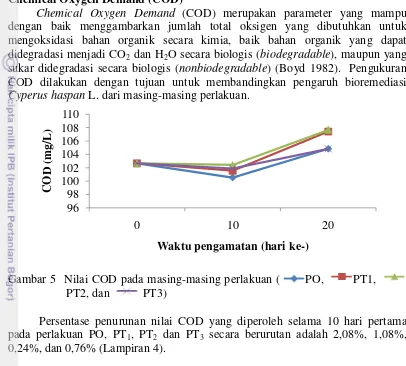

Chemical Oxygen Demand (COD)

Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan parameter yang mampu

dengan baik menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia, baik bahan organik yang dapat didegradasi menjadi CO2 dan H2O secara biologis (biodegradable), maupun yang sukar didegradasi secara biologis (nonbiodegradable) (Boyd 1982). Pengukuran COD dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan pengaruh bioremediasi

Cyperus haspan L. dari masing-masing perlakuan.

Gambar 5 Nilai COD pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1, PT2, dan PT3)

Persentase penurunan nilai COD yang diperoleh selama 10 hari pertama pada perlakuan PO, PT1, PT2 dan PT3 secara berurutan adalah 2,08%, 1,08%, 0,24%, dan 0,76% (Lampiran 4).

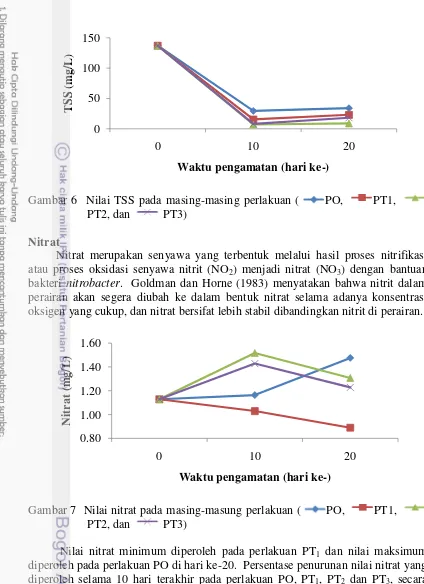

Total Suspended Solid (TSS)

Total Suspended Solid (TSS) atau padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air yang tidak larut dan tidak dapat mengendap secara langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih rendah dari sedimen. Hasil pengukuran TSS disajikan pada Gambar 6.

Nilai TSS awal adalah 137 mg/L dan pada hari ke-10 hingga ke-20 berkisar antara 8-34 mg/L. Nilai TSS terendah diperoleh pada perlakuan PT2 dan PT3 di hari ke-10, sedangkan nilai TSS tertinggi pada perlakuan PO di hari ke-20. Persentase penurunan nilai TSS yang diperoleh selama 10 hari pada perlakuan PO, PT1, PT2 dan PT3 secara berurutan adalah 78%, 88%, 94%, dan 94% (Lampiran 4).

Gambar 6 Nilai TSS pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1, PT2, dan PT3)

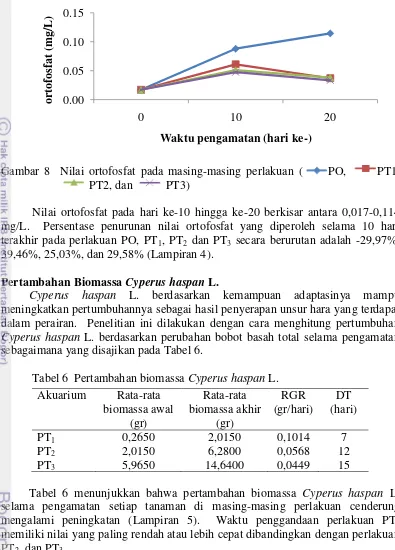

Nitrat

Nitrat merupakan senyawa yang terbentuk melalui hasil proses nitrifikasi atau proses oksidasi senyawa nitrit (NO2) menjadi nitrat (NO3) dengan bantuan bakteri nitrobacter. Goldman dan Horne (1983) menyatakan bahwa nitrit dalam perairan akan segera diubah ke dalam bentuk nitrat selama adanya konsentrasi oksigen yang cukup, dan nitrat bersifat lebih stabil dibandingkan nitrit di perairan.

Gambar 7 Nilai nitrat pada masing-masung perlakuan ( PO, PT1, PT2, dan PT3)

Nilai nitrat minimum diperoleh pada perlakuan PT1 dan nilai maksimum diperoleh pada perlakuan PO di hari ke-20. Persentase penurunan nilai nitrat yang diperoleh selama 10 hari terakhir pada perlakuan PO, PT1, PT2 dan PT3, secara berurutan adalah -26,95%, 13,60%, 13,86%, dan 14,01% (Lampiran 4).

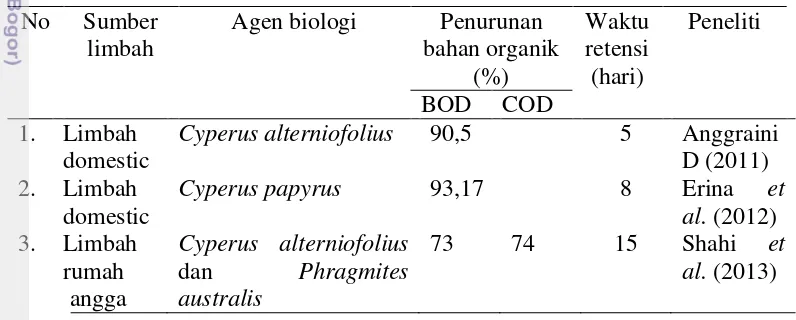

Ortofosfat

Ortofosfat dimanfaatkan secara langsung oleh bakteri, fitoplankton, dan tumbuhan air. Penyerapan fosfor oleh tumbuhan air lebih lambat dibandingkan dengan penyerapan oleh fitoplankton, namun tumbuhan air dapat menyerap dan menyimpan fosfor dalam jumlah yang lebih banyak (Boyd 1982). Hasil pengukuran ortofosfat disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8 Nilai ortofosfat pada masing-masing perlakuan ( PO, PT1, PT2, dan PT3)

Nilai ortofosfat pada hari ke-10 hingga ke-20 berkisar antara 0,017-0,114 mg/L. Persentase penurunan nilai ortofosfat yang diperoleh selama 10 hari terakhir pada perlakuan PO, PT1, PT2 dan PT3 secara berurutan adalah -29,97%, 39,46%, 25,03%, dan 29,58% (Lampiran 4).

Pertambahan Biomassa Cyperus haspan L.

Cyperus haspan L. berdasarkan kemampuan adaptasinya mampu

meningkatkan pertumbuhannya sebagai hasil penyerapan unsur hara yang terdapat dalam perairan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung pertumbuhan

Cyperus haspan L. berdasarkan perubahan bobot basah total selama pengamatan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Pertambahan biomassa Cyperus haspan L. Akuarium Rata-rata

Tabel 6 menunjukkan bahwa pertambahan biomassa Cyperus haspan L. selama pengamatan setiap tanaman di masing-masing perlakuan cenderung mengalami peningkatan (Lampiran 5). Waktu penggandaan perlakuan PT1 memiliki nilai yang paling rendah atau lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan PT2, dan PT3.

Pembahasan

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam membangun sistem pengolahan limbah di antaranya adalah efektivitas dan biaya. Melalui pertimbangan tersebut, pembahasan analisis statistik dititikberatkan pada waktu tercepat limbah mengalami penurunan konsentrasi bahan pencemar.

Data hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan konsentrasi BOD, COD, dan TSS yang cukup besar pada sepuluh hari pertama (hari ke-10). Persentase penurunan bahan organik terbesar terjadi pada perlakuan dengan menggunakan tanaman air. Hal ini dikarenakan dekomposisi tidak hanya dari dekomposer air limbah tetapi juga dibantu oleh dekomposer yang berasal dari tanaman air. Pendapat ini sesuai dengan Brix (1993) in Apriadi (2008), bahwa makrofita yang berada di perairan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk mikroorganisme yang dapat mendekomposisi bahan pencemar, sehingga bahan pencemar dapat berkurang.

Selain itu, menurut USDA dan ITRC in Halverson (2004), mekanisme penyerapan polutan pada lahan basah buatan secara umum melalui proses abiotik (fisik dan kimia) atau biotik (mikrobia dan tanaman) dan gabungan dari kedua proses tersebut. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa penurunan bahan organik yang diiringi dengan penurunan TSS terjadi pada air limbah RPH dengan perlakuan tanaman air. Proses secara fisik pada sistem lahan basah buatan dapat mengurangi konsentrasi COD dan BOD solid maupun TSS, sedangkan COD dan BOD terlarut dapat dihilangkan dengan proses gabungan kimia dan biologi melalui aktivitas mikroorganisme maupun tanaman air (Wood in Tangahu dan Wardewathi 2001). Namun menurut hasil analisis ragam yang diperoleh untuk nilai BOD, COD, dan TSS hingga 10 hari pertama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antarperlakuan (p>0,15) (Lampiran 6 hingga Lampiran 8).

Bahan organik yang terdapat di dalam limbah didekomposisi menjadi bahan anorganik yang kemudian dimanfaatkan oleh tanaman air. Bahan anorganik berupa nitrat dan ortofosfat memperlihatkan penurunan yang cukup besar pada hari ke-10 sampai hari ke-20 pengamatan. Penurunan tersebut terjadi pada perlakuan dengan menggunakan tanaman air. Hal ini memperlihatkan adanya pemanfaatan bahan anorganik oleh tanaman air, sedangkan pada perlakuan tanpa tanaman air tidak terjadi penurunan nilai bahan anorganik. Hasil analisis ragam nitrat dan ortofosfat menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan pada sepuluh hari terakhir (p<0,15) (Lampiran 9 hingga Lampiran 12).

Pemanfaatan bahan anorganik sebagai unsur hara oleh tanaman air, ditandai dengan peningkatan biomassa tanaman air. Hal ini dapat menunjukkan tingkat produktivitas tanaman air melalui perubahan laju pertumbuhan relatif (RGR) dan waktu penggandaan (doubling time). Laju pertumbuhan relatif (RGR) yang besar akan memiliki waktu penggandaan (doubling time) yang kecil, sehingga tingkat produktivitas tanaman air tinggi dan sebaliknya.

biomassa Cyperus haspan L. hingga hari ke-20 menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antarperlakuan (p>0,15) (Lampiran 13).

Fungsi utama dari lahan basah atau rawa buatan pada penelitian ini adalah sebagai salah satu sistem dalam pengolahan air limbah. Pada pengolahan air limbah, tingkat kepadatan (populasi) biota yang hidup di lahan basah buatan atau rawa buatan perlu dikontrol dan dibatasi. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan tanaman air dengan biomassa 5,9650 gr (PT3) jauh lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pertimbangan efektivitas pengolahan limbah dapat pula diperhatikan dari waktu detensi. Pada penelitian ini terlihat bahwa perlakuan menggunakan tanaman air dengan biomassa 5,9650 gr (PT3) pada waktu detensi lebih kurang 10 hari memiliki hasil yang jauh lebih baik dalam menurunkan bahan pencemar.

Hasil penelitian menunjukkan tanaman air yang digunakan berpotensi sebagai agen bioremediasi dalam menurunkan dan memperbaiki kualitas air limbah RPH. Pemanfaatan tanaman air ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu detensi (diam atau kontak) air serta luasan bak. Bila hasil pegamatan ini diterapkan pada instalasi pengolahan air limbah RPH berdasarkan luasannya, maka biomassa tanaman air yang dapat dimanfaatkan untuk mengoksidasi limbah adalah 1193 gr atau sekitar 200 pot tanaman air.

Pemanfaatan tanaman air untuk dijadikan sebagai agen bioremediasi dalam mengolah limbah organik telah banyak dimanfaatkan. Berikut merupakan beberapa penelitian bioremediasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel 7 Beberapa penelitian bioremediasi dalam mengolah limbah organik No Sumber

Cyperus alterniofolius 90,5 5 Anggraini

Saran

Sistem pengolahan limbah ini dapat diaplikasikan dalam proses IPAL yang telah tersedia pada RPH dengan mempertimbangkan luasan kolam serta biomassa tanaman. Pengolahan ini dapat diletakkan pada alur IPAL di antara kolam settling tank dan kolam chlorine tank dengan mempertimbangkan volume air limbah dan banyaknya tanaman air yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini D.2011. Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Lahan Basah Buatan Menggunakan Rumput Payung (Cyperus alterniofolius). [skripsi].

JawaTimur(ID); Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.

APHA (American Public Health Association). 2012. Standard method for the examination of water and waste water, American Public Health Association. Water Pollution Control Federation. Port City. Baltimore, Mariland.1202p. Apriadi T. 2008. Kombinasi bakteri dan tumbuhan air sebagai bioremediator

dalam mereduksi kandungan bahan organik limbah kantin. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Arifin M. 2000. Pengolahan limbah hotel berbintang. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Boyd CE. 1982. Water quality management for pond fish culture. Elsevier Science Publishers B. V. New York. p. 65-76.

DEEDI [Departement of Employment,Economic Development and Innovation]. 2010. Bog moss Mayaca fluviatilis Aubl. Queensland government. North Quessland.

Ebrahim A, Ensiyeh T, M Hasan E, Sara Nasiri, Fatemeh J, Rahele S, Ali Fatehizade. 2013. Efficiency of Constructed Wetland Vegetated with Cyperus alternifolius Applied for Municipal Wastewater Treathment.[research article].

Hindawi Publishing Corporation. vol 2013.815962:page 5.

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelola Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Erina R, Wiyono E. 2012. Domestic Watewater Treatment using Constructed Wetland as a Development Strategy of Sustainable Residential. IACSIT Press.

IPCBEE vol 33.

Evasari J. 2012. Pemanfaatan Lahan Basah Buatan dengan Menggunakan Tanaman Typha latifolia untuk Mengelola Limbah Cair Domestik [skripsi]. Depok (ID): Universitas Indonesia.

Goldman CR dan Horne AJ. 1983. Limnology. McGraw-Hill Book Company. New York. Toronto.

Halverson N V. 2004. Review of Constructed Subsurface Flow vs Surface Flow Wetland. USA: U.S. Departement of Energy, Springfield.

Handayanto, E and Hairiah, K. 2007. Biologi Tanah: Landasan Pengelolaan Tanah Sehat. Pustaka Adipura. Yogyakarta(ID). 1-36.

Khiatuddin M. 2003. Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.

Mahendar R. 2010. Pengolahan Limbah Cair Rumahh Potong Hewan (RPH) dengan Metode Fotokatalitik TiO2 : Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Kualitas BOD5, COD dan pH Efluen [Tesis]. Bogor (ID); Sekolah Pascasarjanan IPB.

Mattjik SA, Sumertajaya MI. 2006. Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan MINITAB. Bogor (ID): IPB Pr.

Mitchell D S. 1974. The development of excessive populations of aquatic plants.

In Mitchell D.S. (editor). Aquatic vegetations and its use and control. UNESCO. Paris.p 38-49.

Pescod M B. 1973. Investigation of rational effluent stream standards for tropical countries. AIT. Bangkok (TH).

Pradiko I. 2012. Pengaruh Naungan dan Jarak Tanam terhadap Tanaman Soba di Dataran Tinggi Pasir Sarongge, Cianjur-Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID):Institut Pertanian Bogor.

Puspita L, Ratnawati E, Suryadiputra INN, dan Meutia AA. 2005. Lahan basah buatan di Indonesia. Wetlands International-Indonesia Programme. Bogor. Shahi D H, Hadi E, Monamad H E, Asghar E, Mohamad T G, Shirin A, and

Mohamad R M. 2013. Comparing the Efficiency of Cyperus alternifolius and Phragmites australis in Municipal Wastewater Treatment by Subsurface Constucted Wetland. 16(8): 379-384.

Surya B. 1998. Pesona tanaman aquarium air tawar. Aquarista.

Tangahu B V and Warmadewanthi I D A A. 2001. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dengan Memanfaatkan Tanaman Cattail (Typha angustifolia) dalam Sistem Constructed Wetland, Purifikasi. 2(3):ITS – Surabaya(ID).

USDA PLANT. 2014. Natural Resources Conservation Service [Internet]. [diunduh 2014 Mei 11]. Tersedia pada: http//plants.usda.gov/java/ ClassificationServlet?source=display&classid=CYHA.

Vygmazal J. 2010. Constructed Wetlands for Wastewater Treathment [review].

Lampiran 2 Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RPH

limbah berubah dari merah kehitaman menjadi cokelat muda. Blower kolam

sump-pit tank tetap dalam kondisi menyala untuk memudahkan pengadukan. Jika limbah cukup banyak, maka biasanya kapur yang digunakan dapat mencapai satu karung (20 Kg) dalam sehari. Setelah kolam sump-pit tank terisi penuh, limbah dipompa ke atas menuju kolam koagulasi dengan blower kolam sump-pit tank

tetap dalam kondisi hidup. Waktu yang diperlukan + 36 menit (tombol pompa, alat penyampur cepat, alat penyampur lambat, pemompa air kapur, pompa koagulan, dan pompa flokulan pada panel dinyalakan).

Limbah yang dipompa ke kolam koagulasi secara otomatis akan mengalir ke kolam flokulasi dan masuk ke kolam lamella melalui lubang penghubung. Saluran penghubung antara kolam koagulasi dan kolam flokulasi terletak di bagian atas, sedangkan saluran penghubung antara kolam flokulasi dan kolam lamella

terletak di bagian bawah bak. Alat pengaduk terdapat pada kolam koagulasi dan flokulasi.

Perlakuan yang dilakukan pada saat limbah cair berada di kolam koagulasi adalah pemberian larutan kapur dan Poly Alumunium Chloride dengan selang khusus yang telah diatur komposisi dan kecepatan tetesannya. Poly Alumunium Chloride sebagai koagulan berguna untuk membentuk flok dan menghilangkan warna pada pengolahan air. Perlakuan pada kolam flokulasi adalah pemberian flokulan pada limbah melalui selang khusus yang sudah diatur komposisi dan kecepatan tetesannya. Pemberian flokulan berguna untuk memudahkan pemisahan antara padatan (lumpur) dengan air limbah.

Limbah cair pada kolam lamella akan masuk ke bagian sisi kanan dan kiri

lamella melalui regulator akibat proses up-flow, sedangkan yang berupa padatan (lumpur) akan tertahan di bagian bawah regulator, dan mengendap. Air limbah yang keluar dari regulator akan mengalir menuju sebuah lubang untuk masuk ke kolam selanjutnya. Lumpur yang mengendap di bawah lamella dibuang, dan umumnya dilakukan sore hari. Hal tersebut terlihat pada alur bagian (B).

Air limbah yang berasal dari lamella akan mengalir ke kolam aerasi 1 dan aerasi 2 (pada bagian (C)). Kedua kolam ini memiliki blower yang berfungsi membantu proses aerasi. Air limbah dari kolam aerasi 2 dialirkan ke kolam

settling tank melalui lubang yang berbentuk seperti donat. Bentuk ini dirancang untuk mengurangi lumpur terbawa ke kolam settling tank. Prinsip kerja dan bentuk dasar kolam settling tank sama dengan lamella. Namun bedanya, lumpur yang mengendap di dasar kolam ini akan dipompa secara otomatis ke kolam

anoxic tank.

Lampiran 3 Hasil pengukuran suhu, pH, dan DO

Lampiran 4 Persentase penurunan nilai parameter

Parameter Perlakuan

Lampiran 5 Hasil pengamatan tinggi batang, dan pengukuran biomassa tanaman air

Tinggi batang (cm) Rata-rata Biomassa (gram)

PT1 PT2 PT3 PT1 PT2 PT3

Awal 32,3 31,5 32,0 0,2650 2,0150 5,9650

Akhir 48,7 56,0 66,0 2,0150 6,2800 14,6400

Lampiran 6 Hasil analisis ragam kandungan BOD Sumber

Keragaman

JK dB KT F hitung P-value F tabel keterangan

Perlakuan 339,2808 3 113,0936 0,789077 0,559692 3,123595 Gagal tolak H0

Sisa 573,2956 4 143,3239

Lampiran 7 Hail analisis ragam kandungan COD

Lampiran 8 Hasil analisis ragam kandungan TSS Sumber

Lampiran 9 Hasil analisis ragam kandungan nitrat Sumber

Keragaman

JK dB KT F hitung P-value F tabel keterangan BNT

Perlakuan 0,243846 3 0,081282 3,217476323 0,144251 3,123595 Tolak H0

Sisa 0,10105 4 0,025263 0,310431

Total 0,344896 7

Lampiran 10 Hasil uji lanjut BNT kandungan nitrat

Perlakuan A B C D

A 0,360639 -0,09274 -0,00859

B -0,36064 -0,45337 -0,36923

C 0,092736 0,453375 0,084149

D 0,008587 0,369225 -0,08415

Lampiran 11 Hasil analisis ragam kandungan ortofosfat Sumber

Lampiran 12 Hasil uji lanjut BNT kandungan ortofosfat

Lampiran 13 Hasil analisis ragam pertambahan biomassa Cyperus haspan L. Sumber

Keragaman

JK dB KT F hitung P-value F tabel keterangan

Perlakuan 87,25366 2 43,62683 2,7123143 0,212498 3,813293 Gagal tolak H0

Sisa 48,2542 3 116,08473

Total 135,5078 5

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 17 April 1991. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Kartawi dan ibu Sri

Rua’ah. Pendidikan formal yang ditempuh Penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Handayani pada periode 1996-1997, dan melanjutkan sekolah di SD Al-Mubarak pada tahun 1997 hingga tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMPN 219 Jakarta Barat dan lulus pada tahun 2006. Pendidikan formal selanjutnya ditempuh di SMA Budi Luhur pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Selama perkuliahan, Penulis aktif berorganisasi dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (DPM FPIK) periode 2010-2011 sebagai bendahara komisi advokasi, dan melanjutkan pada periode 2011-2012 menjadi Bendahara Umum. Pada periode 2012-2013 Penulis juga aktif sebagai Sekretaris Umum I Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) Institut Pertanian Bogor serta staf Badan Pekerja Kajian Sistem Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) Institut Pertanian Bogor.