KECEPATAN ADOPSI INOVASI HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL MEREK DAGANG USAHA

KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kecepatan Adopsi Inovasi Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2016

RINGKASAN

FADZRIANI NUR. Kecepatan Adopsi Inovasi Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung. Dibimbing oleh SARWITITI SARWOPRASODJO dan MUSA HUBEIS.

Pelaksanakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kesepakatan yang dibuat oleh sepuluh negara Asia Tenggara untuk kestabilan kawasan ini. Pemerintah Indonesia melakukan persiapan untuk menghadapi diberlakukannya kesepatan ini. Begitu pula dengan kota Bandung, melalui program Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek Dagang Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain untuk mempersiapkan UKM dalam menghadapi MEA 2015, program ini ditujukan untuk melindungi merek dagang UKM di kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui Kecepatan adopsi HKI merek dagang di kota Bandung, (2) menganalisis pengaruh faktor -faktor yang memengaruhi kecepatan pelaku UKM seperti atribut inovasi, saluran komunikasi dan komunikator terhadap kecepatan adopsi inovasi HKI merek dagang UKM di kota Bandung, (3) menganalisis pengaruh karakteristik pemilik UKM terhadap kecepatan adopsi inovasi UKM terkait HKI merek dagang di kota Bandung.

Penelitian didesain sebagai penelitian survei deskriptif eksplanatori yang bersifat pengaruh unsur-unsur adopsi inovasi terhadap kecepatan adopsi. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat. Data meliputi data primer dan sekunder. Penetapan jumlah responden berdasarkan teknik Slovin yang diikuti dengan penarikan contoh acak sederhana (simple random sampling), sehingga menghasilkan 66 pelaku UKM di kota Bandung dijadikan responden dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis regresi untuk melihat pengaruh antara peubah bebas dengan peubah tidak tidak bebas.

Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar pelaku UKM adalah laki-laki (60.60%), tingkat penghasilan Rp 1 000 000 – Rp 20 000 000, berpendidikan terakhir Sarjana (S1), dengan kepemilikan pegawai kerja sebanyak 0 – 4 orang. Sebagian besar merupakan pengusaha muda berusia 20 – 27 tahun. Pelaku UKM relatif memiliki pengetahuan mengenai HKI merek dagang. Kecepatan adopsi responden pada program fasilitasi HKI merek dagang sebagian besar pelaku UKM yang mendaftar HKI merek dagang adalah tergolong kategori lambat. Sebesar 51.50 persen pelaku UKM mendaftar pada bulan September dan Oktober 2014. Atribut inovasi berpengaruh nyata dan positif terhadap kecepatan adopsi inovasi program ini. Serta saluran komunikasi dan komunikator UKM tidak berpengaruh terhadap kecepatan adopsi inovasi program fasilitasi HKI merek dagang UKM di kota Bandung.

SUMMARY

FADZRIANI NUR. Rate of Adoption Innovation of Intellectual Property Rights Trademark for Small and Medium Enterprises in Bandung City. Supervised by SARWITITI SARWOPRASODJO and MUSA HUBEIS.

The implementation of ASEAN Economic Community (AEC) was an agreement made by ten Southeast Asian countries for the stability of this region. The government of Indonesia made preparations to deal with the implementation of this agreement. As well as the city of Bandung, through Intellectual Property Rights (IPR) trademark facilitation program for SMEs. In addition to preparing SMEs in facing the 2015 AEC, this program was also intended to protect the trademark of SMEs in Bandung. This research was aimed to: (1) identify the adopting rate of IPR trademark in Bandung city, (2) analyze the factors influencing the decision of SMEs, such as attributes of innovations, communication channels and communicators, to the adopting level of IPR trademark for SMEs in Bandung city, (3) analyze the influence of SMEs’ characteristics to the adopting level of their businesses related to the IPR trademark in Bandung city.

This research was designed as the explanatory descriptive survey research influencing the level of adoption of innovation adoption. This research was conducted in Bandung, West Java. Primary and secondary data were included. The determination of the respondents number was based on Slovin followed by simple random sampling, resulting in 66 SMEs in Bandung as respondents in this research. Regression analysis was used as the data analysis to see the influence of independent and dependent variables.

This research result showed that most of the SMEs are males (60,60%), with income level of Rp 1 000 000–Rp 20 000 000, Bachelor (S1) with employee ownership level of employment for 0–4 people. Most of them are young entrepreneur aged 20–27. SMEs were relatifly knowledgeable about the IPR

trademark. From the respondents’ adoption rate in IPR trademark facilitating program, it showed that most of SMEs registering IPR trademark were late. Around 51,50% of respondents registered on September and October 2014. The ignorance of SMEs about the program was the reason for this case. Attributes of innovations had a real dan positive influence to the rate of adoption this program. Whereas, communication channel and communicator did not have any influence for rate of adoption innovation IPR trademark facilitating program for SME’s in Bandung city.

Generally, there was not enough evidence to say that the characteristics of SMEs influenced the level of adoption. This is in line with the unavailability of the characteristics of SMEs in decision to adopt the IPR trademark facilitating program. The decision to adopt the program was because the SMEs did not charge IPR trademark registration for their products.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Penguji pada Ujian Tesis:

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

KECEPATAN ADOPSI INOVASI HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL MEREK DAGANG USAHA

KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2015 ini ialah difusi inovasi, dengan judul “Kecepatan Adopsi Inovasi Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Usaha Kecil Menengah di kota Bandung.”

Terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

(1) Ibu Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof Dr Ir H Musa Hubeis, MS, Dipl. Ing, DEA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberi saran.

(2) Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Perindustrian Perdagangan (Perindag) kota Bandung yang telah membantu selama pengumpulan data. Serta semua responden pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Bandung yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian.

(3) Kedua orang tua penulis, Ayahanda Soleh Hidayat dan Ibunda Sumiati, serta kakak Julmardriandrie Nur Hidayat dan adik Ervindianie Anzarsauria Nur Hidayat terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, semangat, doa dan nasehatnya.

(4) Tim lapangan (Dhea Pritamondya, M Dio Fabianto, Gusmia Arianti, Testa Pradia Nirwana, Putri Asih Sulistyo) terima kasih bantuan dan dukungannya. (5) Rekan-rekan Program Pascasarjana Komunikasi Pembangunan, Pertanian dan

Pedesaan (KMP) Angkatan 2013 atas kebersamaan, kerjasama dan diskusi-diskusinya selama ini.

(6) Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan program inovasi bagi pelaku UKM di Indonesia.

Bogor, November 2016

DAFTAR ISI

RINGKASAN iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Kegunaan Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Komunikasi Pembangunan 5

Difusi Inovasi 7

Hak Kekayaan Intelektual 12

HKI Merek Dagang 14

Usaha Kecil dan Menengah 16

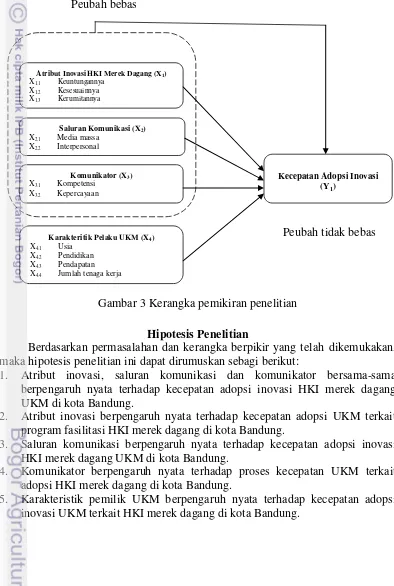

Kerangka Pemikiran 24

3 METODOLOGI PENELITIAN 30

Desain Penelitian 30

Lokasi dan Waktu Penelitian 30

Populasi dan Sampel 30

Pengumpulan Data 31

Uji Validitas dan Reliabilitas 32

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 33

Profil Kota Bandung 33

Program Fasilitasi HKI Merek Dagang di kota Bandung 35

Deskripsi Karakteristik Pelaku UKM 36

Jenis Kelamin 38

Usia 39

Pendidikan 39

Penghasilan Perusahaan 40

Jumlah Tenaga Kerja 40

Kecepatan Adopsi Pelaku UKM terhadap Program Fasilitasi HKI

Merek Dagang di kota Bandung 41

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaku UKM terhadap Kecepatan Adopsi Program HKI merek Dagang di kota Bandung 43

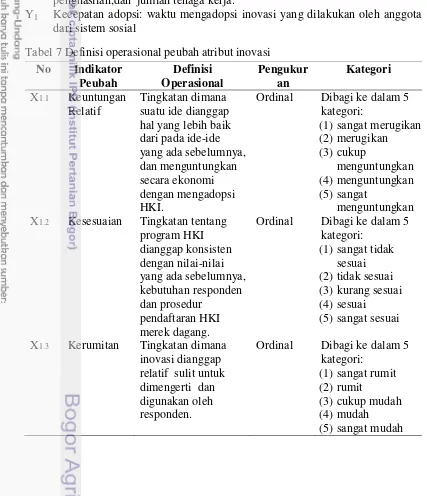

Pengaruh Atribut Inovasi terhadap Kecepatan Adopsi 44

Keuntungan Relatif 45

Kesesuaian 46

Kerumitan 46

Pengaruh Karakteritik Pelaku UKM terhadap Kecepatan Adopsi 54

Pembahasan Umum 57

5 SIMPULAN DAN SARAN 58

Simpulan 58

Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

1 Perkembangan UMKM di Indonesia Periode 2009-2012, 2013 2

2 Perbandingan Definisi Pembangunan 6

3 Latar Belakang tidak Mendaftar HKI berdasarkan Hasil Penelitian 15

4 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 16

5 Pengelompokan Usaha 16

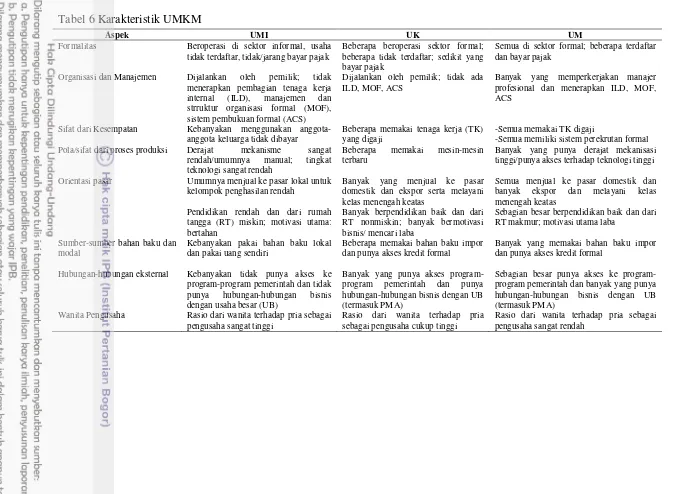

6 Karakteristik UMKM 18

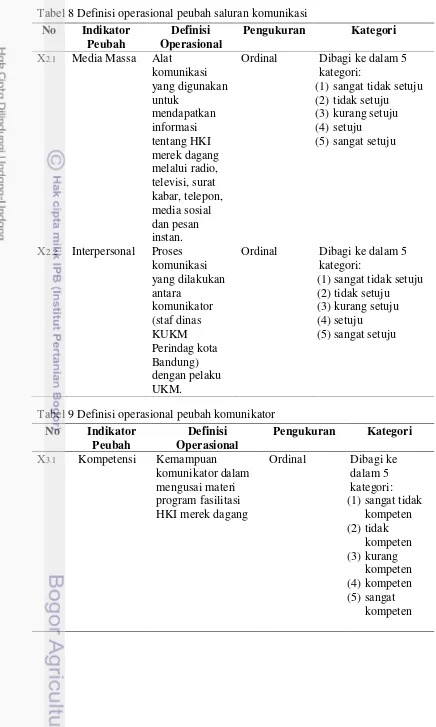

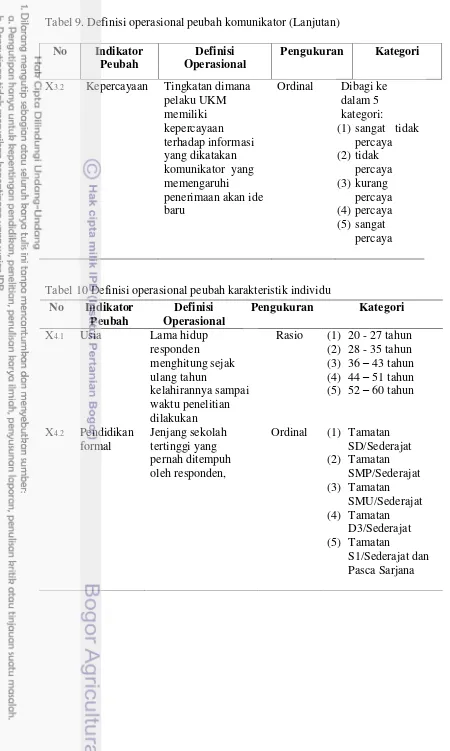

7 Definisi operasional peubah atribut inovasi 26 8 Definisi operasional peubah saluran komunikasi 27

9 Definisi operasional peubah komunikator 27

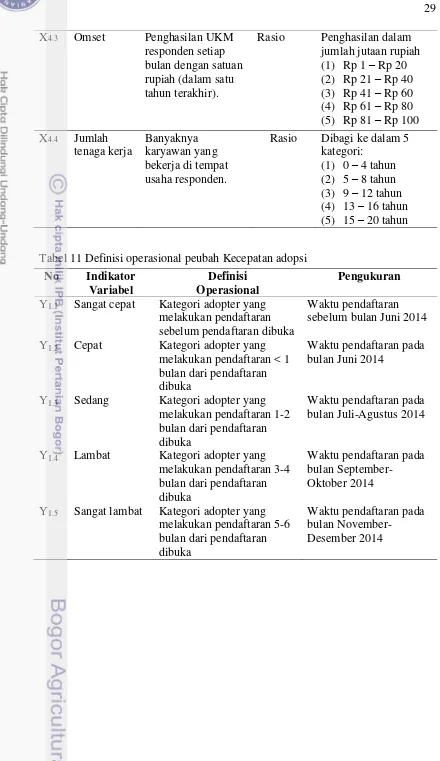

10 Definisi operasional peubah karakteristik individu 28 11 Definisi operasional peubah kecepatan adopsi 29 12 Jumlah unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil dan mikro di kota

Bandung 35

13 Sebaran pelaku UKM menurut pendidikan pelaku UKM dalam program

fasilitasi HKI merek dagang 39

14 Sebaran pelaku UKM menurut penghasilan perusahaan dalam per bulan 40 15 Kategori kecepatan adopsi program fasilitasi HKI merek dagang di kota

Bandung 42

16 Jumlah dan persentase pelaku UKM menurut kategori adopter

pendaftaran program fasilitasi HKI merek dagang UKM di Bandung 43 17 Koefisien dan signifikansi uji regresi peubah bebas (X) terhadap peubah

tidak bebas (Y) 53

18 Koefisien dan signifikansi indikator atribut inovasi terhadap peubah

kecepatan adopsi inovasi 44

19 Jumlah dan persentase pelaku UKM menurut kecepatan keuntungan mendaftar HKI merek dagang UKM melalui program fasilitasi

pemerintah 45

20 Jumlah dan persentase pelaku UKM menurut kecepatan kesesuaian mendaftar HKI merek dagang UKM melalui program fasilitasi

pemerintah 46

21 Jumlah dan persentase pelaku UKM menurut kecepatan kerumitan mendaftar HKI merek dagang UKM melalui program fasilitasi

pemerintah 47

22 Jumlah dan persentase pelaku UKM menurut jenis media komunikasi

yang digunakan responden 48

23 Sebaran pelaku UKM menurut komunikator yang digunakan 50 24 Sebaran pelaku UKM menurut kompetensi komunikator 51 25 Sebaran pelaku UKM menurut penilaian kepercayaan pelaku UKM

terhadap kinerja komunikator 52

26 Koefisien dan signifikansi pelaku UKM menurut karakteristik pelaku

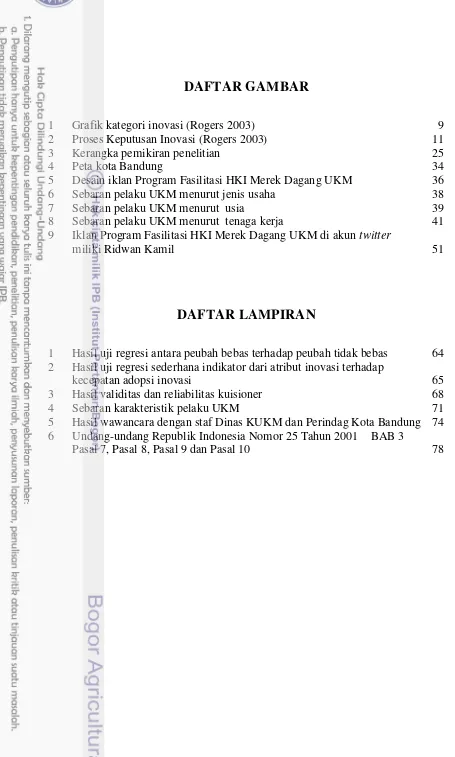

DAFTAR GAMBAR

1 Grafik kategori inovasi (Rogers 2003) 9

2 Proses Keputusan Inovasi (Rogers 2003) 11

3 Kerangka pemikiran penelitian 25

4 Peta kota Bandung 34

5 Desain iklan Program Fasilitasi HKI Merek Dagang UKM 36

6 Sebaran pelaku UKM menurut jenis usaha 38

7 Sebaran pelaku UKM menurut usia 39

8 Sebaran pelaku UKM menurut tenaga kerja 41

9 Iklan Program Fasilitasi HKI Merek Dagang UKM di akun twitter

miliki Ridwan Kamil 51

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil uji regresi antara peubah bebas terhadap peubah tidak bebas 64 2 Hasil uji regresi sederhana indikator dari atribut inovasi terhadap

kecepatan adopsi inovasi 65

3 Hasil validitas dan reliabilitas kuisioner 68

4 Sebaran karakteristik pelaku UKM 71

5 Hasil wawancara dengan staf Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung 74 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 BAB 3

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia, setelah diberlakukannya pasar bebas, dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan persaingan usaha di arena Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015. Mengingat pelaksanaan MEA akan memudahkan masyarakat di kawasan Asia Tenggara untuk bebas bergerak melakukan transaksi barang dan jasa, modal, investasi dan tenaga kerja. Dibutuhkan kesiapan dalam mengikuti kesepakatan ini, baik dari segi finansial, skill dan mental.

Persiapan Indonesia untuk menghadapi MEA masih belum 100 persen. Berdasarkan matrik penilaian yang dirilis oleh Sekretariat ASEAN, skor kesiapan yang dilakukan Indonesia baru mencapai 84.0 persen, masih di bawah negara-negara pesaing lainnya seperti Thailand, Malaysia, Laos, Singapura dan Kamboja yang berada pada kisaran skor 84.3–87.7 persen (Departemen Perindustrian dan Perdagangan 2013). Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar di Indonesia.

Pelaksanaan pasar bebas dapat menjadi suatu ancaman bagi pelaku pasar lokal apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap proses pelaksanaan tersebut. Monopoli pasar dapat terjadi apabila regulasi dari pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi produksi lokal. Apabila terjadi monopoli pasar, hal ini dapat memengaruhi harga pasar dan berdampak buruk bagi produksi lokal (Sukirno 2006). Dampak dari diberlakukannya pasar bebas dirasakan pula oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. UKM mulai mengkhawatirkan keberlangsungan usahanya.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah diharapkan menciptakan persaingan yang adil bagi para pengusaha lokal. Pelaksanaan pasar bebas dapat menjadi suatu ancaman bagi pelaku pasar lokal apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap proses pelaksanaan tersebut. Tambunan (2013) menyatakan kendala yang dihadapi UKM Indonesia dalam menghadapi MEA adalah keterbatasan modal kerja dan maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, dan ketidakpastian kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu (Tambunan 2013).

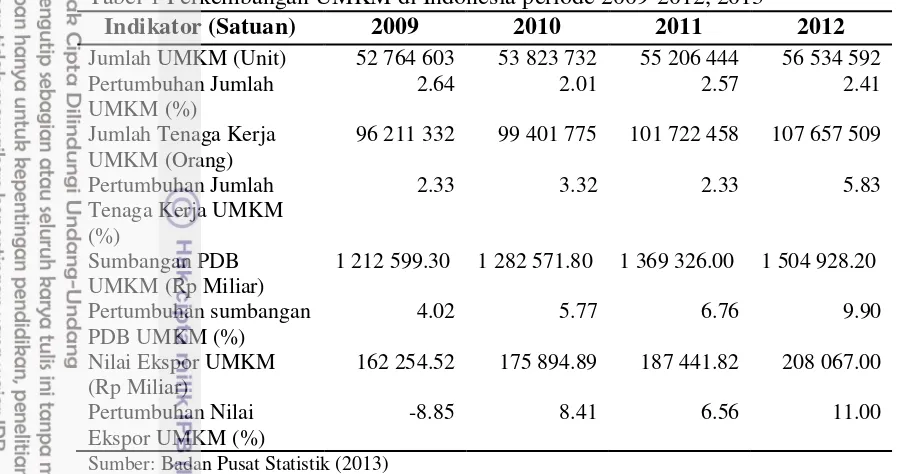

berbagai masalah perekonomian negara ini. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel perkembangan UMKM di Indonesia periode 2009-2012 (Tabel 1).

Tabel 1 Perkembangan UMKM di Indonesia periode 2009-2012, 2013

Indikator (Satuan) 2009 2010 2011 2012 perekonomian Indonesia, salah satunya dengan mengatasi masalah pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia (Pratiwi et al. 2013; Fauzi & Tjokropandojo 2013). Melihat kekhawatiran para UKM dalam menghadapi MEA, Pemerintah daerah Kota Bandung mengupayakan beragam cara agar UKM kota Bandung tidak kalah saing ketika pasar bebas mulai berjalan di tahun 2015. Pemerintah kota Bandung melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM dan Perindag) kota Bandung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kota Bandung, beserta gabungan kelompok UKM, melakukan pelatihan untuk memberikan pembekalan agar UKM agar siap menghadapi pasar bebas. Selain itu, salah satu upaya lain yang dilakukan Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung adalah membuat program pendaftaran fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek dagang bagi UKM yang berada di kota Bandung.

Untuk mengoptimalkan partisipasi UKM dalam program pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang, Dinas KUKM dan Perindag membuka stan khusus untuk pendaftaran HKI fasilitasi di acara pameran Bandung Trend Kulit dan Sepatu 2014. Program pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang UKM yang dilaksanakan di kota Bandung merupakan suatu inovasi dari Dinas KUKM Perindag kota Bandung. Inovasi merupakan ide baru produk (Hoffman 2011). Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan kota Bandung adalah pelaku UKM belum memiliki kesadaran akan pentingnya merek dagang bagi barang-barang yang UKM hasilkan. Penelitian terdahulu mengungkapkan pentingnya perlindungan merek dan lisensi untuk meningkatan hasil penjual produk (Avagyan et al. 2014; Anand dan Khanna 2000; Arora & Ceccagnoli 2006; Florea 2015; Gambardella et al. 2007). Maka dari itu, Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan melakukan upaya pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang.

Perbedaan lainnya terdapat dari segi obyek penelitian. Obyek penelitian terdahulu cenderung kepada sistem managemen perusahaan, karena bertujuan untuk peningkatan keuntungan ekonomi (Maruli & Uli 2013; Peres et al. 2010). Sedangkan penelitian ini, obyek penelitiannya terfokus pada legalitas bagi produk UKM yang terkadang kurang diperhatikan oleh pelaku UKM. Unsur legalitas sering di kesampingkan oleh pelaku UKM, karena manfaat yang didapatkan tidak langsung terlihat oleh pelaku UKM. Namun, legalitas seperti HKI merek dagang lebih pada keuntungan jangka panjang, sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar lokal maupun internasional.

Proses komunikasi yang dilakukan dalam mensosialisasikan program pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang sangat memengaruhi penyebaran informasi, sehingga dapat merubah sikap dan perilaku UKM terhadap program tersebut. Oleh karena itu penelitian ini ingin menganalisis proses komunikasi, dimana Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan kota Bandung dalam memberikan informasi, serta kecepatan adopsi inovasi program fasilitasi HKI merek dagang pelaku UKM di kota Bandung.

Rumusan Masalah

Wilayah kota Bandung yang merupakan daerah dimana masyarakatnya sangat berperan aktif dalam melakukan usaha-usaha mandiri di Provinsi Jawa Barat, banyak pelaku UKM merasa belum siap menghadapi MEA. Seperti halnya yang dikatakan Budi Satria Isman selaku Dewan Pembina Yayasan Pemberdayaan Mayarakat Indonesia Mandiri (Proindonesia) yang mengungkapkan mayoritas pelaku UKM belum siap dalam menghadapi MEA seperti perusahaan-perusahaan profesional, dalam hal pengetahuan, pasar, modal, branding dan teknologi (www.ekbis.sindonews.com, 2015). Melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung bekerjasama dengan kementerian dan dinas terkait melakukan program pendaftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) merek dagang UKM. Program ini sebagai bentuk dari protektif legal formil agar para pelaku UKM lebih taat secara administrasi dalam menjalankan usahanya. Karena ketika berjalannya pasar bebas ASEAN tahun 2015, UKM dapat menjaga merek gadang usahanya dari pencurian merek dan bersaing dengan merek-merek luar negeri. Jika tidak bisa bersaing dari segi legal formal, Pemerintah Daerah kota Bandung merasa sulit bagi UKM untuk bersaing dalam tantangan perdagangan ini.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda kota Bandung terkait program pendaftar fasilitasi HKI merek dagang UKM kurang diketahui oleh seluruh pelaku UKM. Dari 200 UKM yang menjadi target, hanya 68 UKM yang turut serta melakukan pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang hingga bulan Oktober 2014 (www.sindonews.com 2015). Ketidakmerataan penyebaran informasi seperti ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Dari penjelasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seperti apa kecepatan adopsi inovasi HKI merek dagang di kota Bandung? 2. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor kecepatan seperti atribut inovasi,

saluran komunikasi dan komunikator terhadap kecepatan adopsi UKM terkait HKI merek dagang di kota Bandung?

3. Bagaimanakah pengaruh karakteristik pemilik UKM terhadap kecepatan adopsi UKM terkait HKI merek dagang di kota Bandung?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan teori difusi inovasi pada proses adopsi UKM terhadap fasilitasi pendaftaran HKI merek dagang di kota Bandung adalah:

1. Mengetahui kecepatan adopsi inovasi HKI merek dagang bagi UKM di kota Bandung.

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan pelaku UKM seperti atribut inovasi, saluran komunikasi dan komunikator terhadap kecepatan adopsi HKI merek dagang UKM di kota Bandung.

3. Menganalisis pengaruh karakteristik pemilik UKM terhadap kecepatan adopsi UKM terkait HKI merek dagang di kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

dapat melakukan pembangunan pedesaan. Begitu pula dengan dilakukannya program HKI merek dagang bagi pengusaha kecil dan menengah. Maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Memberikan masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaaan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemda Kota Bandung dalam memaksimalkan peran UKM bagi perekonomian daerah. Kebijakan yang akan datang diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengusaha di kota Bandung tidak merasa khawatir untuk bersaing dengan pihak asing di pasar bebas, serta UKM tidak merasa dirugikan atas kesepakatan yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN.

3. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan proses adopsi komunikasi khususnya pada program HKI.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi adalah suatu proses yang disengaja untuk menyampaikan rangsangan, sehingga mendapatkan respon dari orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, seperti membujuk atau menjelaskan suatu hal. Komunikasi melibatkan komunikator yang menyampaikan pesan, baik verbal dan nonverbal kepada komunikan yang langsung memberikan respon berupa verbal maupun nonverbal secara aktif, dinamis dan timbal balik.

Terkait dengan hal tersebut, Harun dan Elvinaro (2011) menjelaskan komunikasi memiliki sifat transaksional, komunikasi pada dasarnya menuntut adanya dua tindakan yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi (Harun & Elvinaro 2011). Berdasarkan teori dan pengertian tentang komunikasi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses berbagi pesan atau informasi melalui pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Antara pengirim dan penerima pesan memiliki kedudukan yang sama untuk mencapai pemahaman, sehingga dapat menentukan sikap terhadap pesan yang diterima.

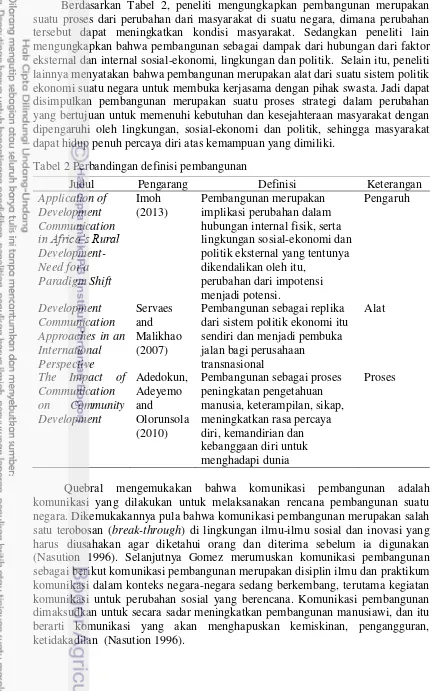

Berdasarkan Tabel 2, peneliti mengungkapkan pembangunan merupakan suatu proses dari perubahan dari masyarakat di suatu negara, dimana perubahan tersebut dapat meningkatkan kondisi masyarakat. Sedangkan peneliti lain mengungkapkan bahwa pembangunan sebagai dampak dari hubungan dari faktor eksternal dan internal sosial-ekonomi, lingkungan dan politik. Selain itu, peneliti lainnya menyatakan bahwa pembangunan merupakan alat dari suatu sistem politik ekonomi suatu negara untuk membuka kerjasama dengan pihak swasta. Jadi dapat disimpulkan pembangunan merupakan suatu proses strategi dalam perubahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan dipengaruhi oleh lingkungan, sosial-ekonomi dan politik, sehingga masyarakat dapat hidup penuh percaya diri atas kemampuan yang dimiliki.

Tabel 2 Perbandingan definisi pembangunan

Judul Pengarang Definisi Keterangan

Application of

Harun dan Elvinaro (2011) mengemukakan tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk memajukan pembangunan, agar masyarakat mengetahui adanya perkembangan teknologi dan ide-ide baru yang dapat diterapkan (Harun & Elvinaro 2011). Kedudukan media massa sebagai alat komunikasi yang terkait peranannya dengan pembangunan. Nasution (1996) menyatakan bahwa media massa dapat membantu dalam hal

1. Menyebarluaskan informasi tentang pembangunan, yakni perlunya keterangan mengenai pembangunan ke seluruh penjuru masyarakat, karena pada pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh lapisan masyarakat. 2. Mengajarkan melek huruf dan keterampilan lainnya, yakni melakukan

cara-cara atau kegiatan yang lebih modern dibanding cara-cara-cara-cara dahulu serta mampu melakukannya sendiri.

3. Masyarakat berkesempatan turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan di negaranya, yakni masyarakat perlu dimotivasi untuk mengubah nasibnya dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang ingin maju, memerlukan wawasan yang luas sebagai titik tolak untuk mendorong dan mengembangkan hasrat mengubah kehidupan ke arah kemajuan. Perhatian masyarakat perlu difokuskan pada upaya pembangunan sehingga diharapkan kreasi, aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dapat didayagunakan secara lebih bermanfaat. Harun dan Elvinaro (2011) mengemukakan bahwa dimasa kini komunikasi pembangunan dituntut untuk bisa mendalami konteks glocal (globalization and local). Artinya, perkembangan yang terjadi saat ini tidak hanya globalisasi (mendunia), tetapi harus terintegrasi dengan konteks lokal (salah satunya kearifan lokal), tidak cukup hanya perspektif internasional, tetapi perlu disertai perspektif lokal.

Difusi Inovasi

Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan

pengertian difusi dari Rogers (2003), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (2003) difusi menyangkut

“which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its

ultimate users or adopters” (Zericka 2013). .

memengaruhi orang lain untuk mengadopsi perubahan dengan cara mempertukarkan informasi di antara orang-orang tersebut (Rogers 2003).

Difusi adalah jenis komunikasi tersendiri, karena berhubungan dengan ide yang baru. Sesuatu yang baru itu menyangkut ketidakpastian, informasi dan perubahan sosial. Ketidakpastian adalah derajat dimana jumlah atau pilihan yang diterima oleh seseorang menjadi probabilitas relatif. Ketidakpastian berhubungan dengan kurangnya prediksi dari struktur dan informasi. Informasi adalah energi yang dapat mengubah ketidakpastian dimana alternatif disediakan. Perubahan sosial adalah sebuah proses dimana pilihan tersedia dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Ketika sebuah ide baru diperkenalkan, didifusikan dan diterima atau ditolak, menghasilkan konsekuensi pada perubahan sosial (Rogers 2003).

Rogers (2003) terdapat empat unsur yang harus ada dalam proses difusi dari inovasi:

1. Inovasi, yaitu ide, praktek atau obyek yang dikategorikan baru oleh individu, atau unit lain dari adopsi. Karakteristik inovasi ada empat, yakni keuntungan relatif yakni derajat dimana inovasi diterima sebagai ide. Kompatibilitas, derajat dimana inovasi yang diterima dapat konsisten dengan nilai, pengalaman terdahulu, dan kebutuhan adopters. Kompleksitas adalah derajat dimana inovasi diterima secara lambat dan lama oleh sebuah sistem sosial. Trialabilitas, derajat dimana inovasi dicobakan secara terbatas. Ada satu konsepsi yaitu reinvention, yang didefinisikan sebagai derajat dimana inovasi diubah atau dimodifikasi oleh pengguna dalam proses adopsi dan implementasi.

2. Saluran komunikasi, alat-alat atau cara-cara yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu yang lain. Ada dua hal yang harus diperhatikan yakni homofili dan heterofili. Homofili, yaitu derajat dimana individu-individu yang terlibat berinteraksi dengan atribut yang sama, seperti pendidikan, status sosial, keyakinan dan lainnya. Kita cenderung untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita, sehingga komunikasi menjadi efektif. Didalam proses inovasi, hal yang paling sulit adalah jika keadaannya adalah heterofili, dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak memiliki atribusi yang sama sehingga sulit untuk berkomunikasi secara efektif.

3. Waktu, tiga dimensi waktu di antaranya inovasi-proses kecepatan, waktu relatif dimana inovasi diadopsi, dan innovation’s rate of adoption. Pada dimensi waktu ini, terdapat kategori adopter. Pengelompokan kategori adopter yaitu:

a. Innovators

Sekitar 2.5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi, Rogers menyebutkan karakteristik innovator berikut: (1) berani mengambil risiko, (2) mampu mengatur keuangan yang kokoh agar dapat menahan kemungkinan kerugian dari inovasi tidak menguntungkan, (3) memahami dan mampu mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang kompleks dan (4) mampu menanggulangi ketidakpastian informasi.

b. Early Adopters (Perintis/Pelopor)

yang terintegrasi dalam sistem lokal sosial, (2) opinion leader yang paling berpengaruh, (3) role model dari anggota lain dalam sebuah sistem sosial, (4) dihargai dan disegani oleh orang-orang disekitarnya dan (5) sukses.

c. Early Majority (Pengikut Dini)

Golongan ini biasanya orang yang pragmatis, nyaman dengan ide yang maju, tetapi tidak akan bertindak tanpa pembuktian yang nyata tentang keuntungan yang didapatkan dari sebuah produk baru. Sekitar 34% dari kelompoknya, mereka adalah orang-orang yang sensitif terhadap pengorbanan dan membenci risiko untuk mencari sesuatu yang sederhana, terjamin, cara yang lebih baik atas apa yang telah dilakukan. Terdapat beberapa karakteristik mayoritas dini, yakni: (1) sering berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, (2) jarang mendapatkan posisi sebagai opinion leader, (3) sepertiganya adalah bagian dari sistem dan (4) berhati-hati sebelum mengadopsi inovasi baru.

d. Late Majority (Pengikut Akhir)

Orang-orang dari golongan ini adalah orang-orang yang konservatif pragmatis yang sangat membenci risiko dan tidak nyaman dengan ide baru, sehingga belakangan mendapatkan inovasi setelah mendapatkan contoh. Golongan ini lebih dipengaruhi oleh ketakutan dan golongan laggard. Sebanyak 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Rogers mengidentifikasi karakteristik golongan late majority berikut: (1) berjumlah sepertiga dari suatu sistem sosial, (2) mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya, (3) terdesak ekonomi, (4) skeptic dan (5) sangat berhati-hati.

e. Laggards (Kelompok Kolot/Tradisional)

Laggard adalah golongan akhir yang memandang inovasi atau sebuah perubahan tingkah laku sebagai sesuatu yang memiliki risiko tinggi. Sebanyak 16% terakhir adalah kaum kolot/tradisional. Terdapat beberapa karakteristik Laggard, yakni: (1) tidak terpengaruh opinion leader, (2) terisolasi, (3) terorientasi terhadap masa lalu, (4) curiga terhadap inovasi dan (5) mempunyai masa kecepatan lama dan (5) sumber terbatas.

4. Sistem Sosial, ditetapkan sebagai bagian dari unit yang saling berhubungan, berguna untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama yang telah ada. Kesepakatan pada struktur sistem sosial berdampak pada keputusan untuk difusi suatu inovasi. Terdapat tiga tipe penggambilan keputusan atas inovasi, yaitu: (a) optional, keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi bebas dilakukan oleh individu dari sistem sosial; (b) colective, kecepatan untuk menerima atau menolak inovasi dilakukan secara bersama-sama dan konsensus antar anggota sistem; dan (c) authority, keputusan dalam menerima atau menolak inovasi dibuat secara individu dari sistem yang memiliki kekuasaan, status, dan keahlian teknikal. Selain terdapat tipe kecepatan, Rogers (2003) menyatakan pula terdapat konsekuensi dari penerapan inovasi. Sistem sosial melibatkan konsekuensi inovasi karena perubahan-perubahan tertentu memengaruhi sistem. Sistem sosial, sebuah kumpulan dari unit-unit yang saling terhubung yang terikat dalam proses kecepatan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem sosial tidak selalu sama dalam perilakunya, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang struktur. Struktur adalah pengaturan terpola dari unit-unit dalam sebuah sistem. Struktur memberikan regularitas dan stabilitas pada perilaku manusia dalam sistem sosial dan membuat perilaku dapat diprediksi dengan tingkat akurasi tertentu. Struktur komunikasi adalah pola-pola komunikasi yang ada dalam suatu sistem. Di dalam struktur ada norma yakni pola-pola perilaku yang sudah baku dari anggota-anggota dari sistem sosial “Norms are the

established behavior patterns for the members of a social system” (Rogers 2003).

Penyampaian inovasi kepada anggota sistem sosial tidak hanya mutlak menggunakan suatu perantara. Seseorang dapat terkena efek disebarkannya inovasi secara langsung dari agen perubahan. Model komunikasi multi tahap (multi step of communication) merupakan gabungan di antara model komunikasi satu tahap (powerful effect) dengan komunikasi dua tahap (two step flow of communication). Beberapa komunikan menerima pesan langsung melalui saluran komunikasi dari sumber yang telah berpindah beberapa kali. Model ini tidak membeda-bedakan kedudukan atau peran masing-masing anggota masyarakat dalam proses penyebaran informasi.

Rogers (2003) keputusan inovasi merupakan proses mental sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya. Model proses keputusan inovasi terdiri dari lima tahap yaitu: pengetahuan (knowledge), persuasi (persuasion), keputusan (decisions), implementasi (implementation) dan konfirmasi (confirmation) (Rogers 2003). Proses keputusan inovasi (the innovation-decision process) merupakan proses mental sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya. Model proses keputusan inovasi terdiri dari lima tahap, yaitu (Gambar 2):

2. Persuasi (persuasion), dimana seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi

3. Keputusan (decisions), dimana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi

4. Implementasi (implementation), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. 5. Konfirmasi (confirmation), dimana seseorang mencari penguat bagi

keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah keputusannya, jika ia memperoleh informasi yang bertentangan.

Gambar 2 Proses Keputusan Inovasi (Rogers 2003)

Proses adopsi dikemukakan pula Harun dan Elvinaro (2011), adopsi diartikan sebagai proses individu dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi dari ketika menyadari adanya inovasi. Tahap adopsi dimulai dari kesadaran, ketertarikan, evaluasi, percobaan dan adopsi (Harun & Elvinaro 2011). Proses kecepatan inovasi bisa juga dipengaruhi oleh keberadaan opinion leader. Pada kenyataannya ada orang-orang tertentu yang merupakan opinion leader dari sebuah inovasi. Opinion leader adalah derajat dimana seseorang sanggup memengaruhi perilaku orang lain dengan cara yang diinginkan dalam frekuensi relatif. Opinion leader didapatkan dan dipelihara dari kompetensi teknis seseorang, aksesibilitas sosial, dan kesesuaian dengan norma sistem bersangkutan. Menurut Rogers (2003), ketika dibandingkan dengan pengikutnya, opinion leader cenderung (1) lebih terekspose dengan segala bentuk komunikasi, (2) lebih kosmopolit, (3) memiliki status sosial yang lebih tinggi, dan (4) lebih inovatif (Rogers 2003).

melakukan komunikasi efektif. Schiffman dan Kanuk (2010), terdapat lima karakteristik untuk menentukan keputusan yaitu:

1. Keuntungan relatif (relatif advantages) merupakan tingkatan dimana suatu ide dianggap suatu yang lebih baik dari pada ide-ide yang ada sebelumnya dan secara ekonomis menguntungkan.

2. Kesesuaian (compability) adalah masa lalu suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan adopter (penerima). Oleh karena itu, inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secepat ide kompatibel. 3. Kerumitan (complexity) adalah suatu tingkatan dimana inovasi dianggap

relatif sulit dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti dan digunakan merupakan hambatan bagi proses kecepatan adopsi inovasi. 4. Kemungkinan untuk dicoba (trialibility) adalah suatu tingkat dimana suatu

inovasi dalam skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba dalam skala kecil biasanya diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu.

5. Mudah diamati (observability), adalah suatu tingkat hasil-hasil suatu inovasi dapat dengan mudah dilihat sebagai keuntungan teknis ekonomis, sehingga mempercepat proses adopsi. Calon-calon pengadopsi lainnya tidak perlu lagi menjalani tahap percobaan, dapat terus ke tahap adopsi.

Difusi inovasi ikatannya kuat dengan pembangunan, Harun dan Elvinaro (2011) menjelaskan pembangunan menjadi suatu jenis perubahan sosial melalui gagasan baru yang diperkenalkan ke dalam sistem sosial agar memicu peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan (Harun dan Elvinaro 2011).

Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dihasilkan atas kemampuan manusia dengan mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, rasa dan karsanya. Bukan sesuatu yang mudah untuk menghasilkan suatu karya dengan nilai orisinalitas. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran ataupun kecerdasan manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Setiyowati, et al., 2005).

pendesain,dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya (kreativitasnya) dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan oleh mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari. Dukungan dokumen yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan investor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;

2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;

4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Selain itu, sistem HKI juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan:

1. Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset 2. Mendorong semangat kompetisi

3. Mendorong kreativitas ilmuan melalui inisiatif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan

4. Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah-masalah perdagangan dan perindustrian

5. Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya. Irawan (2013) mengungkapkan manfaat dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.

3. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.

5. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.

6. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan.

7. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain

Kekayaan intelektual telah memperlancar pembangunan ekonomi, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi pihak yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual saja, namun juga transfer teknologi dan pengetahuan. Insentif yang diberikan kepada pemegang HKI adalah dalam bentuk monopoli untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dan kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan atas penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik.

HKI Merek Dagang

Pentingnya HKI sebagai instrumen hukum untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pengusaha. Cakupan HKI terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman (Setyowati, 2005). Menyangkut penelitian ini, HKI merek dagang menjadi fokus utama. Merek memberikan fungsi untuk memberdakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

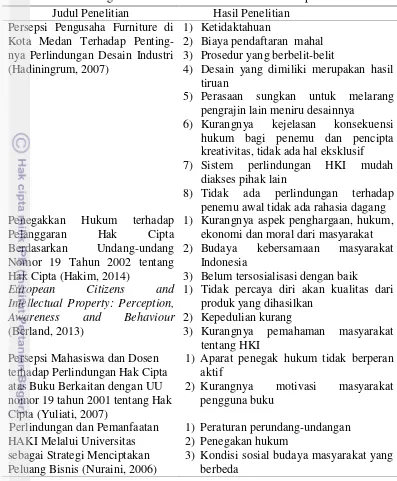

Berdasarkan Tabel 3 dapat disintesiskan bahwa yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya dalam HKI dapat disebabkan oleh ketidaktahuan akan informasi mengenai HKI, tingkat kepercayaan diri akan mutu dari barang produksi, serta budaya dari masyarakat. Proses permohonan pendaftaran merek dagang di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 BAB 3 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 (Lampiran 8).

Tabel 3 Latar belakang tidak mendaftar HKI berdasarkan hasil penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian

Persepsi Pengusaha Furniture di Kota Medan Terhadap Penting-nya Perlindungan Desain Industri (Hadiningrum, 2007)

1) Ketidaktahuan

2) Biaya pendaftaran mahal 3) Prosedur yang berbelit-belit

4) Desain yang dimiliki merupakan hasil tiruan

5) Perasaan sungkan untuk melarang pengrajin lain meniru desainnya

6) Kurangnya kejelasan konsekuensi hukum bagi penemu dan pencipta kreativitas, tidak ada hal eksklusif 7) Sistem perlindungan HKI mudah

diakses pihak lain

8) Tidak ada perlindungan terhadap penemu awal tidak ada rahasia dagang Penegakkan Hukum terhadap

Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Hakim, 2014)

1) Kurangnya aspek penghargaan, hukum, ekonomi dan moral dari masyarakat 2) Budaya kebersamaan masyarakat

Indonesia

3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HKI

Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Buku Berkaitan dengan UU nomor 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta (Yuliati, 2007)

1) Aparat penegak hukum tidak berperan aktif

2) Kurangnya motivasi masyarakat pengguna buku

3) Kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda

Keuntungan dari pendaftaran merek dagang adalah (Setiyowati, et al. 2005): 1. Mendapatkan perlindungan merek dagang yang resmi.

2. Memberikan kemudahan adan jaminan pelanggan untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya.

3. Bisa melisensikan sehingga meningkatkan pemasukan dan kesusksesan usaha. 4. Merek dagang yang telah terdaftar akan menjadi aset bisnis yang sangat

berharga.

5. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis/usaha yang dimiliki. 6. Memudahkan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa.

Usaha Kecil dan Menengah

Pengertian usaha kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan usaha mengah diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan kriteria usaha kecil dan menengah (www.depkop.go.id 2015) seperti dimuat pada Tabel 4.

Tabel 4 Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

No Uraian Kriteria

Asset Omset

1 Usaha Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta 2 Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 miliar – 50 Miliar Sumber: Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2015

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dilihat dari berbagai kriteria. Anderson (1987) mengemukakan definisi pengelompokkan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja (Tabel 5) sebagai berikut (Partomo dan Soejoedono 2004):

Tabel 5 Pengelompokan usaha

Jenis Usaha Kategori Usaha Jumlah Pekerja Usaha 1. Kecil I – kecil

Usaha besar ……… >2000 pekerja

Selain itu pengertian usaha mikro, kecil dan mengah (UMKM) Kriteria usaha kecil menurut UU No.9 tahun 1995:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 000 000,- (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling paling banyak Rp 1 000 000 000,- (satu miliar rupiah),

4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar

5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha hukum, termasuk koperasi.

Kelompok UKM didalamnnya terdapat perbedaan karakteristik antara usaha mikro (UMI) dengan usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM) (Tabel 5). Tambunan (2009) mengemukakan terdapat aspek-aspek terkait UKM, di antaranya orientasi pasar, karakteristik dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha (Tambunan 2009).

UKM menjadi salah satu sektor pendukung dalam membantu pembangunan negara (Saparuddin 2011). Berdasarkan definisi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut: usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari satu sampai dengan empat tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari lima sampai 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 orang sampai dengan 99 orang, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih (Irawan & Putra 2007).

Keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut (Partomo & Soejoedono 2004):

1. Inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk.

2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.

4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya.

5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Tabel 6 Karakteristik UMKM

Aspek UMI UK UM

Formalitas Beroperasi di sektor informal, usaha tidak terdaftar, tidak/jarang bayar pajak

Beberapa beroperasi sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak

Semua di sektor formal; beberapa terdaftar dan bayar pajak

Organisasi dan Manajemen Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan strruktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)

Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS

Banyak yang memperkerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS

Sifat dari Kesempatan Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar

Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji

-Semua memakai TK digaji

-Semua memiliki sistem perekrutan formal Pola/sifat dari proses produksi Derajat mekanisme sangat

rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah

Beberapa memakai mesin-mesin terbaru

Banyak yang punya derajat mekanisasi tinggi/punya akses terhadap teknologi tinggi

Orientasi pasar Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok penghasilan rendah

Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor serta melayani kelas menengah keatas

Banyak berpendidikan baik dan dari RT nonmiskin; banyak bermotivasi bisnis/ mencari laba

Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi utama laba

Hubungan-hubungan eksternal Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar (UB)

Banyak yang punya akses program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)

Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)

Wanita Pengusaha Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi

Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi

UKM memiliki keunggulan dibanding jenis usaha lainnya, namun harus diperhatihan pula masalah yang dapat ditimbulkan dari kekurangan UKM. Menurut Hubeis (2009), kekurangan UKM yaitu: (1) SDM lemah dalam kewirausahaan dan manajerial, (2) keterbatasan keuangan, (3) ketidakmampuan aspek pasar, (4) keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi, prasarana dan sarana, (5) ketidakmampuan menguasai informasi, (6) tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai, serta perlakuan pelaku usaha besar, (7) tidak terorganisir dalam jaringan dan kerja sama, (8) sering tidak memenuhi standar, serta (9) belum memenuhi kelengkapan aspek legalitas. Kekurangan-kekurang tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi UKM. Masalah timbul dilatarbelakangi oleh tujuh faktor berikut (Hubeis 2009):

1. Kesulitan Pemasaran

Kesulitan pemasaran yang dihadapi UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar, maupun produk impor dan di pasar ekspor. Hal tersebut menyebabkan banyak UKM yang tidak memiliki sumber daya produksi cukup untuk mempertahankan volume produksi dan memperbaiki mutu dari produk-produknya, serta sulit untuk meningkatkan, bahkan mempertahankan tingkat daya saingnya di pasar domestik maupun pasar internasional.

2. Keterbatasan Finansial

UKM memiliki dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja investasi, serta finansial jangka panjang akibat skala ekonomi yang kecil. Model yang dimiliki oleh UKM sering kali tidak mencukupi untuk kegiatan produksinya, terutama untuk investasi.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala bagi UKM, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, tenik produksi, pengembangan organisasi bisnis, akuntansi, pengelolaan data, penelitian, dan teknik pemasaran. Semua keahlian ini snagat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

4. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku salah satu kendala bagi pertumbuhan dan kelangsungan produksi bagi UKM.

5. Keterbatasan Teknologi

UKM masih menggunakan teknologi dalam bentuk mesin-mesin tua (manual). Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya menyebabkan rendahnya total faktor produktivitas dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya mutu produksi yang dibuat. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, serta keterbatasan SDM yang dapat mengoprasikan mesin-mesinbaru dan melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas. Dalam hal ini terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan.

7. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian kerja sama antar-pengusaha dengan tingkat yang berbeda, yaitu pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Oleh karena itu, timbulnya masalah-masalah tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan UKM. Pelaku UKM membutukan legalitas bagi produknya, untuk mendukung keberadaan perusahaannya. Pentingnya HKI bagi UKM sebagai instrumen hukum untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pengusaha. Cakupan HKI terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman (Setyowati, 2005).

Menyangkut penelitian ini HKI merek dagang menjadi fokus utama. Merek memberikan fungsi untuk memberdakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Menurut Setyowati (2005) berdasarkan definisinya, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan definisi merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan ileh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Keberadaan UKM tidak terlepas dari dari keterkaitannya dengan HKI Dimulai dari produk yang dihasilkan, teknologi yang digunakan, desain dari produk tersebut, serta penggunaan merek dagang ataupun merek jasa untuk kepentingan pemasaran. Nilai ekonomi suatu produk yang telah dilindungi HKI terletak pada kewajiban pihak lain yang ingin memproduksi produk yang sama dengan mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari pihak pemegang hak dan membayar royalti atas penggunaan produk tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin pemegang hak atau terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-undang yang berlaku.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut mengesahkan Visi ASEAN 2020 dengan tujuan sebagai berikut (AEC Blueprint 2008):

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

3. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Terkait sektor ekonomi, pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia terjadi pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengembangkan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang merupakan panduan terwujudnya MEA. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai MEA 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama, yaitu (AEC Blueprint 2008):

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.

2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata

dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam).

4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 di Chaam, Thailand. ATIGA bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC Blueprint.

2. Meninimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN.

3. Menurunkan biaya usaha.

4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi.

5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara anggota ASEAN. 6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.

Adanya ATIGA diharapkan Indonesia akan mendapatkan manfaat di bidang perdagangan yaitu:

1. Terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan barang.

2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan volume ekspor barang dari Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN lainnya.

3. Terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif dengan diterapkannya penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan perijinan.

4. Meningkatnya produktivitas secara internal untuk memperkuat daya saing, 5. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha di ASEAN melalui pemanfaatan

berbagai kerjasama ekonomi yang disepakati.

6. Adanya kemudahan dan penyederhanaan prosedur kepabeanan, perijinan, dan imigrasi bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dngan pelaksanaan persetujuan ini.

7. Terciptanya perdagangan barang yang lebih terprediksi, adil, transparan, dan terstandarisasi.

8. Terciptanya lapangan kerja baru dan berkurangnya kesenjangan sosial masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya penanaman modal di Indonesia.

9. Terbukanya peluang pemanfaatan teknologi di antara negara anggota. 10. Meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam perdagangan barang,

sehingga peran serta Indonesia nyata dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Selain manfaat, Indonesia juga akan menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari ditetapkannya ketentuan arus barang bebas. Dengan semakin terintegrasinya pasar ASEAN, Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan: 1. Meningkatkan efisiensi, efektifititas, dan kualitas produksi;

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing;

3. Memperluas jaringan pemasaran; dan

4. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan Komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.

belas sektor strategis tersebut, ialah: (1) Agro-based product, (2) Air travel, (3) Automotives, (4) e-ASEAN, (5) Electronics, (6) Fisheries, (7) Healthcare, (8) Rubber-based product, (9) Textile and Apparels, (10) Tourism, (11) Wood-based products, (12) Logistics (AEC Blueprint 2008). Untuk mempercepat proses integrasi 12 sektor tersebut, PIS memiliki langkah-langkah, antara lain:

1. Bidang perdagangan barang, negara-negara anggota wajib menghapus seluruh Tarif Preferensial Efektif Bersama (CEPT-AFTA) pada seluruh produk yang sudah diidentifikasi.

2. Bidang perdagangan jasa, melakukan penghapusan seluruh pembatasan (pasukan lintas batas dan konsumsi luar negeri); mengijinkan kehadiran komersial keikutsertaan saham asing, memperbaiki komitmen-komitmen perundingan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN bidang jasa (AFAS); mempercepat pengembangan dan finalisasi peraturan-peraturan pengakuan, serta meningkatkan usaha-usaha patungan dan kerjasama.

3. Bidang investasi, mempercepat pembukaan sektor-sektor yang masuk ke dalam Daftar Sensitif, dengan mengalihkan sektor-sektor tersebut ke dalam Daftar Pengecualian Sementara; mengurangi kebijakan-kebijakan penanaman modal yang bersifat membatasi; mengidentifikasi dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan penanaman modal di ASEAN.

4. Bidang ketentuan asal barang, membuat ketentuan asal barang menjadi lebih transparan, dapat diprediksi, terstandarisasi dan memfasilitasi perdagangan, dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan sumber regional; dan menerima transformasi substansial sebagai kriteria alternatif untuk menentukan status asal barang.

5. Prosedur kepabeanan, melaksanakan ASEAN Single Window.

6. Standar dan kesesuaian, mempercepat pengembangan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dan menyelaraskan standar-standar produk dan peraturan-peraturan teknis.

7. Fasilitas perjalanan di ASEAN, menyelaraskan prosedur-prosedur penerbitan visa bagi para pelancong internasional di ASEAN; dan memberikan kebebasan visa untuk perjalan intra ASEAN untuk para warga negara ASEAN.

8. Perpindahan pelaku usaha, tenaga ahli, professional, tenaga terampil dan orang berbakat, mengembangkan suatu Persetujuan ASEAN untuk memfasilitasi perpindahan para pelaku usaha; menetapkan dan mengembangkan mekanisme prakarsa-prakarsa ASEAN untuk memfasilitasi perpindahan.

9. Peningkatan perdagangan dan penanaman modal, mengintensifkan upaya-upaya promosi bersama intra ASEAN dan ekstra ASEAN secara rutin; mengatur prakarsa-prakarsa sektor swasta; dan misi-misi perdagangan dan penanaman modal bersama.

10. Statistik perdagangan dan penanaman modal intra ASEAN, negara-negara anggota wajib mengembangkan suatu sistem yang efektif untuk memantau perdagangan dan menanaman modal intra ASEAN.

12. Penggunaan tenaga kerja kontrak dan industri pelengkap, negara-negara anggota wajib meningkatkan kelengkapan di antara para pengusaha pabrikasi ASEAN.

Tambunan (2013) mengungkapkan bahwa pelaksanaan MEA dapat menjadi peluang ataupun tantangan bagi UKM. Faktor-faktor yang menentukan peluang UKM adalah: (1) akses informasi, (2) akses teknologi, (3) akses ke modal, (4) akses keterampilan tenaga kerja, (5) akses ke bahan baku, (6) infrastruktur, dan (7) kebijakan dan peraturan yang berlaku (Tambunan 2013). Romprasert (2013) mengemukanan aktivitas MEA dalam perdagangan berupa pergerakan bebas barang dan jasa, investasi, kemampuan tenaga kerja dan aliran bebas modal (Romprasert 2013). Aspek-aspek ini harus menjadi perhatian bagi pelaku UKM untuk menghadapi MEA agar dapat bersaing di pasar ASEAN.

Kerangka Pemikiran

Diberlakukannya kesepakatan MEA pada tahun 2015 harus dipersiapkan sebaik-baiknya dari segala sektor di Indonesia. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan global. Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung melakukan inovasi khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan HKI merek UKM dalam menghadapi MEA. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan sosialisasi kepada seluruh UKM. Berkaitan dengan tercapainya proses komunikasi yang tepat dalam pelaksanaan sosialisasi HKI merek UKM tersebut dipengaruhi banyak faktor yang berasal dari beragam sumber.

Peubah-peubah yang berpotensi memengaruhi proses adopsi program HKI di antaranya adalah karakteristik pelaku UKM yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, penghasilan perusahaan dan jumlah tenaga kerja dari pelaku UKM (Cahyanto 2008; Nurhayati 2011; Partomo & Soejoedono 2004; Saparuddin 2011; Dibra 2015). Program Fasilitasi HKI Merek Dagang UKM di kota Bandung dilaksanakan hingga triwulan IV tahun 2014. Program tersebut bertujuan untuk melindungi merek dagang dari hasil produksi UKM kota Bandung, dengan mendaftarkan hasil produksinya di gerai yang tersedia pada acara pameran. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan pelaku UKM dalam menghadapi pasar bebas. Program pendaftaran fasilitasi HKI merek dagang merupakan program baru bagi pelaku UKM, sehingga dianggap sebagai suatu inovasi. Sedangkan peubah saluran komunikasi mencakup saluran media massa dan interpersonal (Rogers 2003; Indraningsih 2012; Sari 2011).