DUALITAS STRUKTUR DALAM STRUKTURASI RADIO

KOMUNITAS DI PERDESAAN BANTUL DAN KULON

PROGO PROVINSI DI YOGYAKARTA

IKA YULIASARI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Dualitas Struktur dalam Strukturasi Radio Komunitas di Perdesaan Bantul dan Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

IKA YULIASARI. Dualitas Struktur dalam Strukturasi Radio Komunitas di Perdesaan Bantul dan Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta. Dibimbing oleh AMIRUDDIN SALEH (KETUA), MUSA HUBEIS dan SARWITITI SARWOPRASODJO (ANGGOTA).

Pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) di Indonesia merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia (RI) seperti termaktub dalam UU Nomor 32 tahun 2002. LPK seperti radio komunitas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di perdesaan, daerah terisolir dan wilayah perbatasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencanangkan Program Desa Informasi yang disinergikan dengan program Desa Dering (desa yang memiliki telepon), Desa Pinter (desa yang memiliki akses internet), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil Pusat Layanan dan Internet Kecamatan (M-PLIK), Media Komunitas dan Kelompok Informasi Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, radio komunitas menemui hambatan operasional seperti perizinan yang bertahap di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), kanal frekuensi terbatas, kesulitan finansial, kendala pengembangan lembaga radio dan kurang jalinan kemitraan. Radio komunitas dapat digunakan sebagai media komunikasi pembangunan di perdesaan. Berdasarkan kebutuhan informasi warga desa, komunikator dapat menyusun program berita dan melakukan diseminasi informasi.

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Menganalisis arena media komunitas Radio Paworo FM di Desa Gadingsari Bantul dan Radio Trisna Alami di Desa Kaliagung Kulon Progo; (2) Menganalisis teks berita radio komunitas di Desa Gadingsari dan Desa Kaliagung; (3) Menganalisis strukturasi dan resistansi radio komunitas dalam proses strukturasi di perdesaan; (4) Merancang strategi yang berkaitan dengan proses dualitas agen struktur di perdesaan.

Sesuai dengan permasalahan komunikasi pembangunan di perdesaan dan strukturasi media komunitas, penelitian dilaksanakan di dua perdesaan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun media komunitas pertama yang menjadi obyek penelitian adalah Radio Paworo FM di Desa Gadingsari. Radio Paworo FM berdiri pada tahun 2006 sebagai radio informasi mitigasi bencana di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi DIY. Media komunitas kedua adalah Radio Trisna Alami FM di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY. Radio Trisna Alami didirikan pada tahun 2003 sebagai radio komunitas pertanian di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Waktu penelitian berlangsung pada bulan April-Agustus 2015.

radio komunitas (meso) dan relasi radio komunitas dengan pihak eksternal (makro). Peneliti juga menemukan fenomena kritis berkaitan dengan resistansi radio komunitas di dua wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan merekam teks berita, wawancara pegiat radio komunitas, wawancara komunitas pendengar radio, focus group discussion (FGD), dan observasi terhadap operasionalisasi media komunitas. Data dokumentasi diambil dari monografi desa, Katalog Badan Pusat Statistik, regulasi media, arsip naskah berita, arsip media komunitas, dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia dan berita media massa. Analisis data dilakukan dengan pedoman analisis kualitatif didukung dengan teknik analisis semiotika sosial Halliday dan etnografi komunikasi.

Hasil penelitian memberikan luaran yakni: (1) Arena media komunitas Radio Paworo FM di Gadingsari dan Radio Trisna Alami di Kaliagung dapat ditinjau dari perkembangan historis, kegiatan pengelolaan finansial, pengelolaan SDM, khalayak pendengar, legalitas dan perizinan, kemitraan lembaga radio, program siaran berkesinambungan, jangkauan siaran di sekitar perdesaan, dan pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). (2) Informasi utama Radio Paworo FM di Desa Gadingsari adalah mitigasi bencana, budaya, kesehatan, perikanan dan kelautan dan informasi pembangunan desa. Informasi utama Radio Trisna Alami FM di Desa Kaliagung adalah informasi pertanian. Penggunaan bahasa Jawa dalam program siaran dan muatan nilai-nilai lokal merefleksikan upaya pengelola radio untuk menjunjung kearifan lokal. Meskipun komponen wacana Halliday tidak terpenuhi secara lengkap pada medan wacana, pelibat wacana dan mode wacana proses diseminasi informasi tetap berlanjut dan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan informasi warga desa. Dari hasil analisis etnografi komunikasi, peristiwa komunikasi dalam ruang lingkup Radio Paworo FM lebih semarak dan menggunakan intonasi tinggi. Proses komunikasi yang berlangsung dalam operasionalisasi Radio Trisna Alami FM lebih tenang, teratur, tertata dan menggunakan intonasi cenderung datar. (3) Proses dualitas agen struktur Radio Paworo FM dan Radio Trisna Alami FM berlangsung secara berkesinambungan. Dimensi signifikansi menunjukkan pemetaan kode komunikasi dalam program siaran radio dan simbolisasi radio sebagai agen informasi di desa. Dimensi legitimasi yang terbentuk adalah legitimasi sosial di perdesaan. Resistansi radio komunitas dalam proses strukturasi didukung oleh partisipasi komunikasi warga desa, partisipasi warga desa dalam kegiatan radio komunitas, dukungan pemangku kepentingan dan pengakuan eksistensi radio komunitas oleh pemerintah desa. (4) Strategi yang dapat diimplementasikan dalam proses strukturasi radio komunitas di perdesaan adalah penguatan legalitas lembaga radio komunitas, pengaturan kanal frekuensi siaran radio komunitas, memperluas jalinan kemitraan dan jaringan komunikasi, pengembangan struktur dan pengelola radio komunitas, peningkatan kemampuan jurnalistik aktor radio dan optimalisasi pemanfaatan TIK secara optimal dalam operasionalisasi radio komunitas. Penelitian merekomendasikan penguatan kearifan lokal dalam diseminasi informasi, peningkatan kualitas jurnalistik radio, perluasan jalinan kemitraan dan perbaikan kebijakan LPK oleh pemerintah RI.

SUMMARY

IKA YULIASARI. Duality of Structure in Structuration of Community Radio in Bantul and Kulon Progo in the Province of Yogyakarta Special Region. Supervised by AMIRUDDIN SALEH (SUPERVISOR), MUSA HUBEIS and SARWITITI SARWOPRASODJO (MEMBERS).

Establishment of Community Broadcasting Institution in Indonesia was based on the government policy of Indonesian Republic that has stipulated in Law No. 32 of 2002. Community Broadcast Institution is known as lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). LPK such as community radio is expected to meet the information needs of communities in rural, isolated and border areas. The Ministry of Communication and Information launched a Village Information Program synergized with Desa Dering (village has a phone), Desa Pinter (village that has internet access), Internet Service Center Subdistrict (PLIK), Mobil Service Center and District Internet (M-PLIK), Community Media and Information Society Group. In practice, community radio has obstacles such as legality, limited frequency channels, financial difficulties, less radio institutional development and less partnership. Community radio can be used as the development communication media in the village. Based on the information need of the villagers, the communicator constructs the news program and disseminate the information. The effects of communication process .

The research was conducted with the following objectives: (1) to analyze the community media arena Paworo FM Radio in the village of Bantul and Radio Gadingsari Trisna Alami in the village Kaliagung Kulon Progo; (2) to analyze the news construction of community radio in Gadingsari Village and Kaliagung Village; (3) to analyze the structuration and resistance in the process of structuration community radio in rural areas; (4) Designing strategies related to the duality of agency structure in rural areas.

In accordance with the communication problems in rural development and structuration of community media, research was conducted in two rural areas of Special Region of Yogyakarta. The first community media object was Paworo FM Radio in Gadingsari Village. Paworo Radio FM was established in 2006 as a radio information on disaster mitigation in Gadingsari Sanden Bantul DIY. The second community media was Trisna Alami FM Radio in Kaliagung Sentolo District of Kulon Progo Yogyakarta Province. Radio Trisna Alami was established in 2003 as a farming community radio. The study was held in April-August, 2015.

The data collection was done by recording the text of news, interviews of community radio activist, community radio listeners interviews, focus group discussion (FGD), and observation of the operation of community media. Data has taken from the documentation of village monograph, catalog of Central Bureau of Statistics, the regulation of the media, the news manuscript archive, the archiveof community media, documentation of Indonesian Broadcasting Commission and the news media. Data was analyzed using qualitative analysis guidelines supported by analytical techniques of Halliday social semiotics and ethnography of communication.

Results of the study provide outcomes namely: (1) Community media arena of Paworo FM Radio and Trisna Alami FM Radio can be viewed from historical development,financial management, human resources management, public audience, legality and licensing, partnership of radio organization, continuous broadcast program, broadcast coverage and the use of ICT tools (2) The main information of Paworo FM Radio in the village are focused on disaster mitigation, culture, health, fishery and development information. The main information of Trisna Alami FM Radio is agricultural information. The use of the Java language in the broadcast program and the local values reflects the local wisdom. Although the components of discourse were not found completely in the news discourse, dissemination process still continues and becomes a means of meets the information needs of the villagers. As the results of the analysis of communication ethnography, communication events within the scope of the Paworo FM Radio more vibrant and uses high intonation. The process of communication that takes place in the operation of the Trisna Alami FM Radio more calm, organized, orderly, and uses flat intonation. (3) Duality of agent structure of Paworo FM Radio and Trisna Alami FM were hold on sustainable process. Dimensions of significance shows the mapping of communication code in radio programs and radio symbolization as information agent in the village. Dimensions of legitimacy was formed as social legitimacy in rural area. Resistance of community radio in the structuration process communication is supported by the communication participation of the villagers, the villagers participation in the activities of community radio, stakeholder support and recognition of the existence of community radio by the village government.(4) Strategies that can be implemented in the process of structuration of community radio in rural areas are: strengthening the legality of community radio, setting the frequency channel of community radio, expanding partnership and communication networks, developing the structures and managers of community radio institution, upgrading the journalistic skill of radio actors and optimizing the utilization of ICTs in the operation of community radio. Recommendations in this study are the strengthening of local wisdom in the dissemination of information, improving the quality of radio journalism, expansion of media partnership and policy improvements for LPK by the Indonesian government.

Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

DUALITAS STRUKTUR DALAM STRUKTURASI RADIO

KOMUNITAS DI PERDESAAN BANTUL DAN KULON

PROGO PROVINSI DI YOGYAKARTA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2017

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Dr Lukiati Komala, MSi.

(Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran )

2. Dr Ir Rilus A. Kinseng, MA.

(Dosen Sosiologi Pedesaan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA Institut Pertanian Bogor)

Penguji Luar Komisi pada Sidang Promosi :

1. Dr Lukiati Komala, MSi

(Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran )

2. Dr Ir Rilus A. Kinseng, MA.

(Dosen Sosiologi Pedesaan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA Institut Pertanian Bogor)

Pelaksanaan Sidang Promosi :

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, penulis menyusun karya ilmiah dengan topik yang berjudul Dualitas Struktur dalam Strukturasi Radio Komunitas di Perdesaan Bantul dan Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr.Ir. Amiruddin Saleh, MS, Prof.Dr. Ir. Musa S Hubeis MS, Dipl.Ing., DEA dan Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, MS selaku pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan saran selama proses penyusunan karya ilmiah. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh jajaran pimpinan IPB, Dekan Pascasarjana, Dekan FEMA dan seluruh dosen IPB yang memberikan kesempatan menimba ilmu di IPB. Terima kasih kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Dekan FIKOM Universitas Jayabaya, KaProdi FIKOM Universitas Jayabaya yang telah menugaskan dan mendukung proses penyelesaian studi doktor di IPB. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pengelola Radio Paworo FM, pengelola Radio Trisna Alami FM, perangkat Desa Gadingsari Bantul, kelompok monitor Radio

Paworo FM, kelompok tani “Tani Mulya” Dusun Ngrandu Desa Kaliagung,

perangkat Desa Gadingsari, perangkat Desa Kaliagung Kulon Progo, Divisi Publikasi Puskesmas Sanden, warga Desa Gadingsari dan sekitarnya, warga Desa Kaliagung dan sekitarnya, Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, Staf Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi DI Yogyakarta, staf Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, penerjemah Jogja TV dan penyiar Radio Pemda Bantul. Penulis memperoleh dukungan dan bantuan selama pengumpulan data di dua lokasi penelitian. Terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi karena penyelesaian studi dan penelitian di lapangan didukung dengan dana beasiswa BPPDN serta Hibah Disertasi Doktor Kemenristekdikti RI. Apresiasi penulis haturkan kepada rekan-rekan seperjuangan selama menempuh studi Maya Safrina, Novianty Elizabeth, Yenny Oktavia, David Rizar, Fuad Muchlis, Anuar Rasyid, Indah Sulistyani, Syarif, Edhy Aruman, M.Luthfi, Ikhsan Fuady, Deden, Retno Dewi, Nala Sari Tanjung, Naila Vellayati dan rekan-rekan KMP yang mendukung penyelesaian karya ilmiah ini.

Ungkapan terima kasih secara khusus kepada orangtua tercinta Bapak Broto Soepono dan Ibu Tuti Lestari yang selalu memberikan doa restu serta motivasi kepada penulis. Kepada Bapak Sunarno dan Ibu Sunaryani, terima kasih atas doa restu dan motivasi kepada penulis hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Terima kasih kepada yang tercinta Andi Eko Nugroho, suami yang telah mendampingi, memberikan motivasi dan doa restu selama proses belajar, penelitian hingga ujian berlangsung. Terima kasih untuk Indria Yuliasari adik tercinta dan Galuh Anindya atas bantuan dan dukungannya selama penulis berada di lapangan.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan kontribusi dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 6

Manfaat Penelitian 6

Kebaruan (Novelty) 6

TINJAUAN PUSTAKA 9

Pembangunan dan Perubahan Sosial 9

Komunikasi Pembangunan 11

Radio Komunitas sebagai Sarana Komunikasi Partisipatif 13 Komunitas sebagai Khalayak Pendengar di Perdesaan 16 Kearifan Lokal sebagai Basis Operasional Radio Komunitas 17

Teori Strukturasi 20

Kajian Literatur 22

Kerangka Pemikiran 25

METODE PENELITIAN 29

Desain Penelitian 29

Strategi Penelitian 31

Lokasi dan Waktu Penelitian 32

Unit Analisis 32

Data dan Definisi Konseptual 33

Pengumpulan Data 35

Analisis Data 36

KONDISI WILAYAH DAN SISTEM SOSIAL BUDAYA DALAM

PROSES STRUKTURASI DI PERDESAAN 39

Abstrak 39

Pendahuluan 39

Metode 41

Hasil dan Pembahasan 41

Simpulan 48

RADIO KOMUNITAS DALAM STRUKTURASI PENYIARAN DI

PERDESAAN 49

Abstrak 49

Pendahuluan 49

Hasil Dan Pembahasan 52

Simpulan 75

RADIO KOMUNITAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI

SARANA DISEMINASI INFORMASI 76

Abstrak 76

Pendahuluan 76

Metode 78

Hasil dan Pembahasan 79

Simpulan 98

STRUKTURASI DAN RESISTANSI RADIO KOMUNITAS DI

PERDESAAN 99

Abstrak 99

Pendahuluan 99

Metode 101

Hasil dan Pembahasan 102

Simpulan 122

PEMBAHASAN UMUM 124

SIMPULAN DAN SARAN 129

Simpulan 129

Saran 131

DAFTAR PUSTAKA 132

LAMPIRAN 137

RIWAYAT HIDUP 165

DAFTAR TABEL

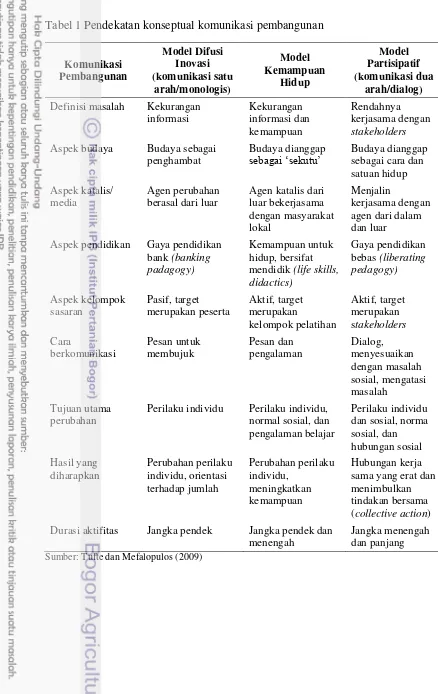

1 Pendekatan konseptual komunikasi pembangunan 12

2 Arena penelitian media komunitas 14

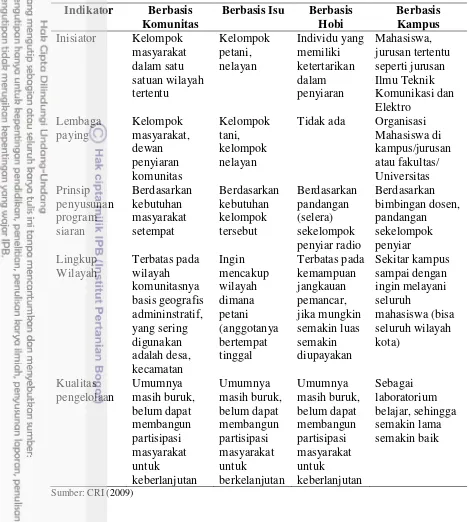

3 Tipe radio komunitas 16

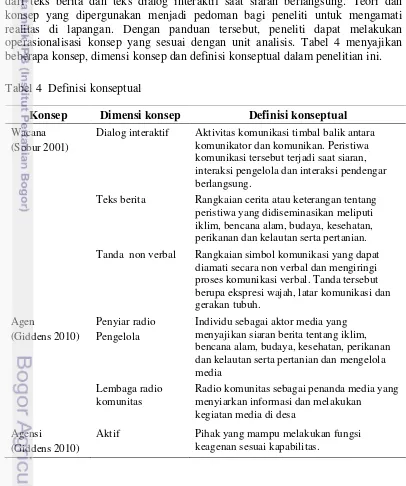

4 Definisi konseptual 33

5 Analisis data kualitatif 36

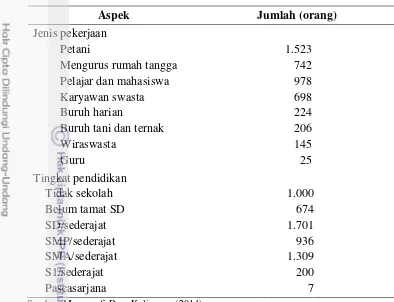

6 Gambaran jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan warga Desa

Gadingsari 43

7 Gambaran jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan Desa Kaliagung 46

8 Pengurus Radio Paworo, 2016 55

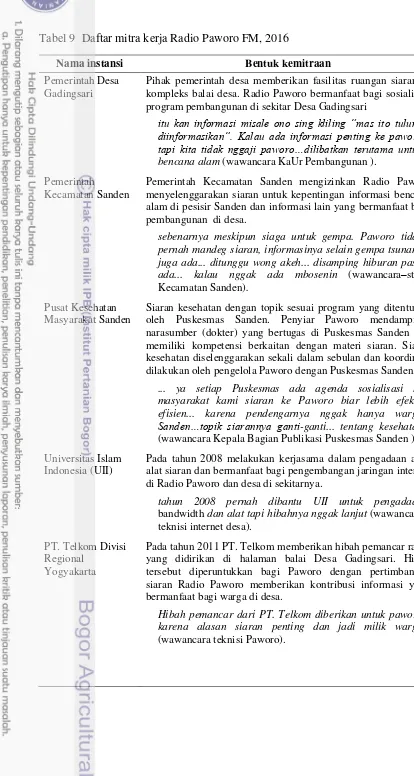

9 Daftar mitra kerja Radio Paworo FM, 2016 56

10 Penyiar Radio Paworo FM, 2016 60

12 Perangkat siaran Radio Paworo FM, 2016 64

13 Daftar penyiar Trisna Alami FM, 2016 66

14 Mitra kerja dan bentuk kerjasama Radio Trisna Alami FM, 2016 67

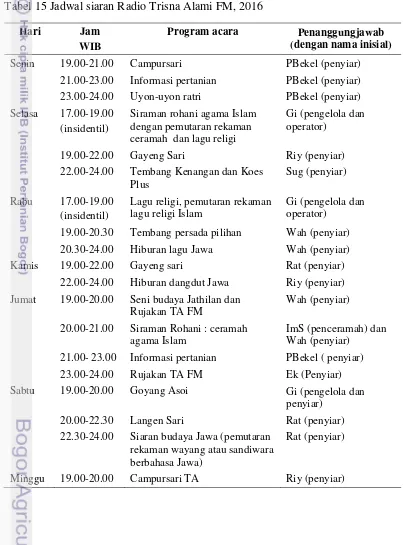

15 Jadwal siaran Radio Trisna Alami FM, 2016 69

16 Perangkat siaran Radio Trisna Alami FM, 2016 70

17 Analisis semiotika sosial berita budaya, 2016 79 18 Analisis semiotika sosial berita iklim dan perkiraan cuaca, 2016 81 19 Analisis semiotika sosial berita perikanan dan kelautan, 2016 82

20 Analisis semiotika berita kesehatan, 2016 82

21 Hasil analisis semiotika berita sektor pertanian Radio Trisna Alami FM,

2016 83

22 Konteks etnografi komunikasi pada topik budaya di Radio Paworo FM,

2016 85

23 Konteks etnografi komunikasi pada topik prakiraan cuaca, 2016 88 24 Konteks etnografi komunikasi pada topik perikanan dan kelautan di

Radio Paworo FM, 2016 89

25 Konteks etnografi komunikasi pada topik kesehatan di Radio Paworo

FM, 2016 91

26 Konteks etnografi komunikasi pada topik pertanian di Radio Trisna

Alami FM, 2016 94

27 Konsep komunikasi partisipatoris, 2016 97

28 Ringkasan konsep strukturasi Radio Paworo FM, 2016 110 29 Ringkasan Strukturasi Radio Trisna Alami FM, 2016 112

30 Produk jurnalistik Radio Paworo FM, 2016 116

31 Produk Radio Trisna Alami FM, 2016 121

DAFTAR GAMBAR

1 Hubungan struktur sosial (Salim 2002) 10

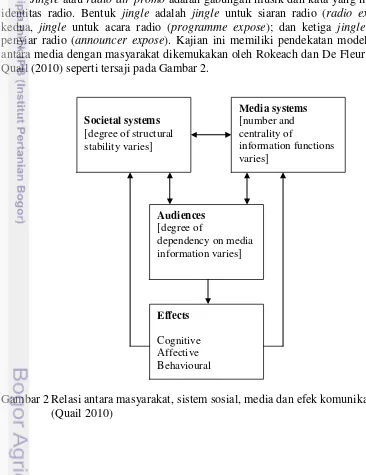

2 Relasi antara masyarakat, sistem sosial, media dan efek komunikasi

(Quail 2010) 19

3 Hubungan antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif (Giddens

2010) 20

4 Dualitas agensi-struktur (Giddens 2010) 21

5 Kerangka Pemikiran 27

6 Peta Kecamatan Sanden 44

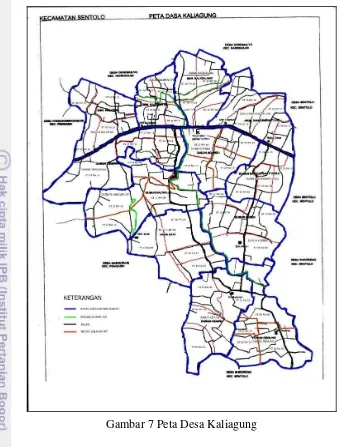

7 Peta Desa Kaliagung 47

8 Logo Paworo Buana Maha Wira 54

12 Model relasi media komunitas dalam strukturasi, 2016 126

DAFTAR LAMIPRAN

1 Panduan wawancara 139

2 Transkrip wawancara 150

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial memiliki potensi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk menjaga harmonisasi sistem kehidupan, pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi isu utama dalam perspektif pembangunan yang bersifat partisipatif. Bentuk pembangunan berkelanjutan menjadi manifestasi perspektif pembangunan yang mengedepankan kesinambungan program pembangunan dengan mengutamakan suara dan partisipasi akar rumput. Pergeseran pandangan dunia terhadap paradigma pembangunan lama yang menggunakan model trickle down effect membawa arus perubahan dalam tahapan pembangunan di negara ketiga. Model pembangunan trickle down effect seperti yang diterapkan memberikan beberapa implikasi buruk bagi masyarakat dunia ketiga seperti di kawasan Asia dan Amerika Latin. Seperti dikemukakan oleh Mosse (2007) hal tersebut merupakan bukti bahwa modernisasi tidak dapat serta merta diterapkan dalam kondisi negara bangsa baru yang belum memiliki kemapanan demokrasi dan sistem sosial.

Pada tahun 1960-1980 muncul perspektif dependensi dimana negara-negara pinggiran tergantung pada perkembangan negara-negara yang melakukan ekspansi. Dalam perkembangannya, sistem ketergantungan menimbulkan pro kontra berkaitan dengan poros kapitalisme dan berdampak pada sektor ekonomi negara pinggiran. Pada era 1980an dikenal paradigma pembangunan partisipatif dimana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Peran aktif masyarakat diwujudkan dalam bentuk pendapat, sikap dan perilaku yang tercermin saat proses pemecahan masalah. Memasuki era millennium, dikenal Millenium Development Goals (MDGs) yang dicetuskan oleh United Nation Development (UNDP). Tujuan utama MDGs adalah mengentaskan kemiskinan dan memajukan sektor kesehatan. Kerangka pembangunan MDGs berakhir pada tahun 2015 dan digantikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai agenda pada tahun 2016, kerangka pembangunan SDGs memiliki tujuan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan pertanian berkelanjutan, mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diaplikasikan untuk mendukung kesuksesan program SDGs (UNDP 2016).

Dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, Presiden Republik Indonesia mencanangkan The Sustainable Development Solutions Network Indonesia–South East Asian (SDSN-SEA) pada saat konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) berlangsung di Pulau Bali. Program SDSN-SEA dicanangkan saat inagurasi Konferensi Internasional Tri Hita Karana pada konferensi APEC 2013 di Bali (APEC 2013). Implementasi kegiatan SDSN-SEA di Indonesia berfokus pada isu-isu utama seperti memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi masyarakat.

momentum kebebasan informasi publik dan transparansi publik. Proses komunikasi dalam era globalisasi sebaiknya mengindikasikan adanya keterbukaan dan transformasi sistem informasi. Sistem informasi di wilayah kota dan desa yang dikembangkan seyogyanya mendukung program diseminasi informasi pembangunan nasional. Sebagai bentuk dukungan kepada pembangunan sektor informasi publik, pemerintah RI menetapkan beberapa kebijakan berkaitan dengan kebebasan informasi publik yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (KIP 2013).

Menurut Rao dan Schramm seperti dikemukakan oleh Nasution (2007) di jelaskan bahwa komunikasi pembangunan memiliki kontribusi bagi masyarakat dalam menemukan norma baru, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dan menciptakan kesetiaan pada nilai-nilai lokal tradisional. Program komunikasi pembangunan di tingkat lokal (mikro) lebih mudah untuk direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan dievaluasi pelaksanaannya. Jayaweera (1997) memberikan batasan tentang istilah Komunikasi Pembangunan (KP) sebagai program komunikasi dalam aktivitas pembangunan di tingkat nasional, sedangkan Komunikasi Pendukung Pembangunan (KPP) merupakan penerapan strategi komunikasi yang dirancang untuk program pembangunan tingkat lokal (mikro). Pergeseran pada paradigma komunikasi pembangunan yang bersifat partisipatif mendukung program pemberdayaan masyarakat dan komunikasi sosial. Dalam era millennium, kemajuan teknologi mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencanangkan Program Desa Informasi yang disinergikan dengan program Desa Dering (desa yang memiliki telepon), Desa Pinter (desa yang memiliki akses internet), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil Pusat Layanan dan Internet Kecamatan (M-PLIK), Media Komunitas, dan Kelompok Informasi Masyarakat. Kemitraan program pembangunan daerah dengan sinergi media komunikasi di daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan komunitas telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 07/per/m.kominfo/6/2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 memuat ketentuan bahwa media komunitas bersifat independen, non komersial, dan diharapkan dapat menggalang partisipasi komunikasi warga desa. Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/INS/M.KOMINFO/01/2010 memuat tentang pelaksanaan program desa informasi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Target penyediaan Radio Komunitas merupakan penyediaan bertahap, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/1/2010. Target pencapaian pada tahun 2014 adalah 500 Desa Informasi dilengkapi dengan radio komunitas (Kemenkominfo 2010).

3

Permasalahan terkait media lokal di Indonesia dikemukakan Awaludin (2011) dimana media lokal saat ini cenderung menjadi perpanjangan tangan penguasa di tingkat lokal dan sarana komunikasi politik yang mengesampingkan netralitas berita. Di beberapa wilayah Indonesia, pelaksanaan program Desa Informasi belum mendapatkan respon dari masyarakat dan terhambat dengan fasilitas yang kurang memadai (Wahyono 2011). Sajian iklan komersial dengan keterlibatan sponsor dan investor tetap bertaburan di media lokal dan radio komunitas mengalami masa pasang surut (CRI 2009).

Pegiat radio komunitas adalah individu-individu yang berperan sebagai pelaku (aktor) dan mengonstruksikan realitas berita sebagai materi siaran radio komunitas. Berger dan Luckmann (1990) mengungkapkan bahwa realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh individu dengan perbedaan pengalaman, preferensi, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial.

Berkaitan dengan prinsip jurnalistik radio, masing-masing radio komunitas memiliki target pendengar berbeda. Servaes (2002) menjelaskan bahwa proses persepsi dan interaksi individu didukung dengan aspek sosial budaya masyarakat. Salah satu unsur menonjol dalam praktek media di perdesaan adalah muatan kearifan lokal. Istilah tersebut sering disebut dengan local wisdom. Echols dan Shadily (1998) mengemukakan local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi DIY menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta (Pemprov DIY 2011). Tata nilai budaya Yogyakarta mengandung beberapa nilai-nilai yakni: (1) religio spiritual; (2) nilai moral; (3) nilai kemasyarakatan; (4) nilai adat dan tradisi; (5) nilai pendidikan dan pengetahuan; (6) nilai teknologi; (7) nilai penataan ruang dan arsitektur; (8) nilai mata pencaharian; (9) nilai kesenian; (10) nilai bahasa; (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan; (13) nilai kejuangan dan kebangsaan; dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Radio merupakan media penyiaran yang memiliki kekuatan audio. Morrisan (2008) menjelaskan bahwa media penyiaran adalah organisasi yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau pesan yang mencerminkan budaya dalam masyarakat. Berkaitan dengan pesan media, Littlejohn dan Foss (2009) mengemukakan tradisi semiotika yang memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam pesan, bagian-bagiannya, dan bagaimana semua itu disusun.

mendukung potensi radio komunitas sebagai media komunikasi lokal yang bersifat independen, non komersial, dan melayani kepentingan komunitas. Radio komunitas didirikan oleh warga desa untuk mengatasi kemacetan komunikasi antar warga dan memantau kinerja pemerintah desa (Nasir 2008).

Sebelum menentukan lokasi penelitian, ditetapkan beberapa kriteria radio komunitas di Yogyakarta. Pertama, radio komunitas merupakan media alternatif untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan informasi warga desa. Kedua, radio komunitas merupakan media independen, non komersial dan non partisan di perdesaan. Ketiga, radio komunitas mendukung proses komunikasi dan terciptanya partisipasi komunikasi masyarakat di desa. Keempat, radio komunitas dapat menjalankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dimana informasi, ide dan gagasan dikomunikasikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis menentukan dua radio komunitas sebagai obyek penelitian. Pertama, Radio Paworo FM di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berawal dari fungsi mitigasi bencana alam di pesisir selatan Bantul, radio ini berkembang menjadi radio yang menginformasikan pesan di bidang budaya, perikanan dan kelautan, kesehatan, pembangunan desa, pemasaran lokal, dan hiburan lokal. Kedua, radio komunitas petani Trisna Alami FM di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo DIY. Radio ini beroperasi atas prakarsa Lembaga Swadaya Masyarakat Lestari Mandiri (LSM Lesman) yang mendampingi petani di Desa Kaliagung. Hingga saat ini Trisna Alami masih melakukan siaran dan secara berkesinambungan menyiarkan informasi di bidang pertanian, pembangunan desa, agama, budaya, pemasaran lokal, dan hiburan lokal.

Fenomena komunikasi tersebut membutuhkan telaah riset ilmiah berupa kajian yang berfokus pada aspek operasionalisasi media komunitas, diseminasi pesan media komunitas dan proses strukturasi yang berlangsung. Perspektif konstruktivisme dapat dipergunakan untuk menelaah realitas sosial di lapangan berkaitan dengan eksistensi radio komunitas. Sesuai pandangan konstruktivisme, pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif mendukung upaya untuk mengungkapkan makna atas realitas yang dijumpai dalam dunia kehidupan para aktor komunikasi. Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti menjumpai fenomena menarik berkaitan dengan ketahanan (resistansi) radio komunitas di desa. Catatan di lapangan tersebut merefleksikan realitas kritis yang terjadi berkaitan dengan eksistensi radio komunitas di desa.

5

Hegemoni sebagai dominasi ide atau gagasan yang didoktrinasikan kepada masyarakat merupakan kondisi yang kontroversi dengan visi dan misi pembangunan kerakyatan (people centered development). Korten (2002) menyebutkan alternatif pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development) dapat membangkitkan partisipasi rakyat. Sesuai dengan jargon masyarakat partisipatoris di era millennium, maka radio komunitas dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Dalam hingar-bingar media mainstream, media komunitas hadir dengan semangat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ideal tentang media komunitas merupakan cita-cita luhur dalam membangun masyarakat informasi di wilayah lokal.

Perumusan Masalah

Radio komunitas merupakan LPK yang melibatkan kemandirian dan partisipasi akar rumput. Berbeda dengan media massa pada umumnya, radio komunitas tidak berorientasi komersial. Berkaitan dengan eksistensi radio komunitas, dijumpai kendala berupa keterbatasan manajemen media dan regulasi media komunitas. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian berkaitan dengan arena media komunitas, wacana teks berita, dan strukturasi radio komunitas sebagai berikut:

1. Sebagai LPK, radio komunitas merepresentasikan media rakyat yang bersifat mandiri. Berdasarkan realitas tentang keterbatasan manajemen media komunitas (Hakam 2011; Effendy 2012) dan hambatan TIK (Wahyono 2011), bagaimana analisis arena media komunitas Radio Paworo FM di Desa Gadingsari Bantul dan Radio Trisna Alami FM di Desa Kaliagung Kulon Progo?

2. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa wacana media lokal belum sepenuhnya merepresentasikan kearifan lokal (Rahayu et al 2014; Putro 2009). Teks berita merupakan bagian praktik sosial dan mendukung proses signifikansi dalam strukturasi. Dari perspektif semiotika sosial dan etnografi komunikasi, bagaimanakah kemasan nilai-nilai kearifan lokal dalam teks berita radio komunitas?

3. Strukturasi yang berlangsung dalam kegiatan media komunikasi berkaitan dengan perspektif tentang hegemoni , dominasi dan ekonomi politik media (Achdiat 2012;Sunarto 2007). Tinjauan atas beberapa luaran penelitian tersebut mendukung perumusan masalah: bagaimana skema signifikansi, dominasi dan legitimasi dalam proses strukturasi dan resistansi Radio Paworo FM dan Trisna Alami FM di perdesaan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi pemaknaan proses komunikasi dan interaksi komunikasi berlangsung dalam dualitas agen-struktur media komunitas. Adapun tujuan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis aspek manajemen, legalitas, kemitraan, dan praktik media Radio Paworo FM di Desa Gadingsari Bantul dan Radio Trisna Alami di Desa Kaliagung Kulon Progo.

2. Menganalisis proses signifikansi berkaitan dengan kemasan teks berita radio komunitas di Desa Gadingsari dan Desa Kaliagung.

3. Menganalisis proses strukturasi dan resistansi radio komunitas dalam strukturasi di perdesaan.

4. Merancang strategi yang dapat diimplementasikan dalam strukturasi di perdesaan.

Manfaat Penelitian

Luaran penelitian diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian komunikasi pembangunan di perdesaan, jurnalistik radio, semiotika, etnografi komunikasi, manajemen media komunitas, konstruksi realitas dan strukturasi.

2. Mendukung pengembangan radio komunitas sebagai media penyiaran yang memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perdesaan.

3. Memberikan kontribusi bagi pemerintah RI berkaitan dengan pengembangan Lembaga Penyiaran Komunitas sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kebaruan (Novelty)

Penelitian ini berkaitan dengan fenomena di bidang media penyiaran komunitas yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Komunitas telah ditetapkan sebagai media penyiaran di wilayah perdesaan, wilayah terisolir dan wilayah perbatasan negara. Kementerian Komunikasi dan Informasi melaksanakan program Desa Informasi dengan radio komunitas sebagai pendukungnya. Idealisme konsep LPK yang bersifat independence, non komersial, non partisan dan berpihak kepada kepentingan akar rumput menghadapi berbagai tantangan selama lebih dari satu dasawarsa. Penelitian terkait dengan interaksi agen dan struktur dalam proses strukturasi radio komunitas di perdesaan.

7

penelitian Subarkah (2012) tentang kegagalan radio komunitas sebagai media Counter Hegemony; Liswijayanti (2005) meneliti tentang keterkaitan media dengan identitas etnis; representasi struktur media majalah dan respon agen terhadap isi media telah diteliti oleh Achdiat (2012) dengan perspektif strukturasi dan paradigma konstruktivis; riset tentang konvergensi radio komunitas dengan pemanfaatan internet telah dilakukan oleh Hakam (2011); determinasi teknologi program Desa Informasi dapat dioptimalkan dengan faktor sosial budaya (Wahyono 2011); Masduki (2004) memberikan luaran penelitian bahwa radio komunitas dapat berkembang jika didukung dengan regulasi dan kekuatan eksternal (kemitraan); pengembangan nilai-nilai budaya Jawa dapat dilakukan dengan pewarisan melalui media komunikasi (Rahayu et al. 2014); radio komunitas memiliki peluang untuk berkembang di era konvergensi (Takariani 2013); strategi JRKI dalam menyelamatkan radio komunitas dikaji oleh Subarkah (2012); berkaitan dengan kearifan lokal, Wagiran (2012) mengemukakan tentang karakter hamemayu hayuning bawana sebagai kearifan lokal Yogyakarta; Hasandinata (2014) melakukan kajian tentang peran pengelola radio komunitas dalam pengembangan siaran kearifan lokal; dualitas agen struktur dalam pembangunan secara kritis diteliti oleh Chitnis (2005); penggunaan semiotika sosial sebagai teknik analisis teks komunikasi diteliti oleh Imran (2014) dan Santoso (2008).

Dari beberapa rujukan penelitian sebelumnya, dapat digarisbawahi bahwa penelitian tentang radio komunitas yang sudah banyak dilakukan berkisar pada tinjauan kritis hegemoni pemerintah, eskalasi ruang publik, konvergensi media komunikasi, pengembangan kearifan lokal melalui media komunitas, hubungan antara media dengan determinasi teknologi dan pengabaian faktor sosial budaya dalam program Desa Informasi.

Penelitian ini mempergunakan landasan teoritis dan konsep yang mendukung proses strukturasi radio komunitas di perdesaan seperti semiotika, etnografi komunikasi, jurnalistik penyiaran, teori strukturasi, strukturasi teknologi dalam lembaga, identitas dan media komunikasi, konsep arena penelitian media komunitas, partisipasi komunikasi dan perubahan sosial. Penekanan pandangan konstruktivis dalam penelitian merupakan upaya untuk memaknai dunia kehidupan aktor radio dan radio komunitas sebagai agen informasi. Sebagai proses interaksi yang direproduksi, agen dan struktur melakukan hubungan dualitas dalam sistem sosial. Bekal pengetahuan yang dikonstruksi oleh individu dan kolektif dalam operasionalisasi radio komunitas merepresentasikan proses strukturasi yang cair dalam sistem sosial di desa.

Dengan topik tentang dualitas agen struktur dalam strukturasi radio komunitas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran terbaru sebagai berikut:

1. Pengembangan teoritis dan konseptual tentang strukturasi, semiotika, etnografi komunikasi, jurnalistik penyiaran, partisipasi komunikasi dan arena media komunitas.

3. Pada tataran praktis, penelitian ini dapat memberikan luaran baru yakni strategi berkaitan dengan praktik jurnalistik radio komunitas, pengembangan lembaga radio komunitas dan regulasi media penyiaran.

Kebaruan atau novelty dalam penelitian memberikan kontribusi dalam aras komunikasi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Menemukan realitas berkaitan dengan pemaknaan aktor media komunitas dalam strukturasi di perdesaan. Kekhasan proses signifikansi, dominasi dan legitimasi terletak pada basis kearifan lokal yang memuat nilai-nilai budaya Jawa.

2. Menemukan konteks wacana dalam operasionalisasi radio komunitas. Sebagai pendukung aspek signifikansi, hasil analisis semiotika dan etnografi komunikasi memberikan kontribusi dalam kajian teks berita media dengan konteks komunikasi masyarakat Jawa.

3. Menemukan tindakan partisipatif warga desa sebagai aktor dalam praktik media. Proses strukturasi tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa inisiatif dan partisipasi warga desa. Proses dualitas agen struktur berlangsung interaktif dan berkelanjutan dengan keunikan aktor adalah warga desa yang memiliki tindakan kritis untuk melayani kebutuhan informasi di desa.

4. Menemukan catatan metodologis dalam penelitian berkaitan dengan penggunaan paradigma konstruktivisme yang digunakan untuk meninjau realitas dunia kehidupan aktor dan kolektif warga desa. Ketahanan radio komunitas dengan hambatan operasionalisasi menjadi fenomena kritis dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedekatan dengan konteks penelitian dan menemukan pemikiran kritis yang memberdayakan warga desa. Penelitian ini menggunakan kerangka bidang ilmu komunikasi dan ilmu sosiologi.

9

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Pembangunan yang terfokus pada pencapaian Gross National Product dan kemajuan teknologi telah dilaksanakan di negara ketiga sejak era modernisasi, akan tetapi pada tahun 70-an terjadi fenomena perubahan konsep pembangunan (Ardianto dan Rochajat 2011). Sudut pandang modernisasi di negara ketiga dengan konsep Trickle Down Effect (TDE) mulai diragukan karena dampak nyata dari konsep TDE adalah disparitas negara kaya-miskin, meningkatnya wilayah kantung kemiskinan, pudarnya kesetaraan gender dan HAM, serta kerusakan lingkungan (Mosse 2007). Berkaitan dengan paradigma pembangunan, Servaes (2002) menekankan pada paradigma pembangunan yang mengutamakan identitas, pemberdayaan, dan aspek multidimensi. Sebagai tindak lanjut perspektif modernisasi, dependensi, interdependensi, dan sistem ekonomi terpusat diajukan asumsi Servaes (2002) sebagai berikut:

...there are no societies that function completely autonomously and are completely selfsufficient, nor are there any communities whose development is exclusively determined by external factors. Every society is dependent in one way or another, both in form and in degree...

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan tujuh prinsip pembangunan: basic needs, endogeny, self reliance, ecology, sustainability, participative democracy, structural and sustainable changes. Konsep pembangunan yang bersifat pluralistis mengacu pada tujuan baru pembangunan di negara ketiga, yakni: persamaan dalam distribusi informasi, partisipasi aktif masyarakat akar rumput, kebebasan komunitas lokal dalam adaptasi program pembangunan, perpaduan ide-ide lama dan baru, serta perpaduan sistem tradisional dan modern.

Lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat, Dilla (2007) memberikan pandangan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya.

Sistem sosial menurut Giddens (2010) tidak hanya dipahami sebagai kumpulan relasi sosial yang memiliki batasan tegas satu sama lain. Tidak seperti analogi formasi biologis, tingkat kesisteman akan bervariasi serta bersifat memberdayakan dan menghambat. Struktur, sistem, dan kondisi yang mengatur keterulangan dalam sistem sosial akan melibatkan aktivitas individu sebagai agen perubahan.

Hardiman (1993) memberikan penjelasan tentang masyarakat komunikatif seperti didefinisikan oleh Habermas sebagai masyarakat yang memiliki information literacy dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan informasi sebagai dasar tindakan komunikatif yang kritis. Dalam hal ini, sistem komunikasi yang terbentuk dengan keberadaan media radio komunitas akan menjadi wadah interaksi sosial dan partisipasi komunikasi warga desa.

Perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi di dalam ruang lingkup sistem sosial dan menunjukkan perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Definisi perubahan sosial yang relevan dengan dinamika sistem sosial masyarakat dikemukakan oleh Parsell, Ritzer, dan Farley dan termaktub dalam pemaparan Sztompka (1993):

Perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat, mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu , dan perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu.

Salim (2002) mengemukakan tentang hubungan struktur sosial sesuai dengan pandangan strukturalisme. Hubungan struktur social ditentukan oleh komponen Ideological Super Structure, Social Structure, dan Material Infra Structure seperti digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Hubungan struktur sosial (Salim 2002)

Ideological Super Structure

General ideology, religion, sciences, arts,literature

Social Structure

Social structure (or its absences) Racial, ethnic and Stratification Polity Sexual division of labor dan inequality Family and Kinship

Education

Material Infra Structure

Technology Economy

11

Komunikasi Pembangunan

Littlejohn dan Foss (2009) mengemukakan pemikiran Craig bahwa komunikasi merupakan proses utama di mana kehidupan kemanusiaan dijalani dan komunikasi mendasari kenyataan. Komunikasi adalah proses sosial utama dan mendasar yang menjelaskan faktor-faktor psikologi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya.

Griffin (2012) memberikan pemahaman bahwa komunikasi merupakan proses relasional dalam menciptakan dan menginterpretasikan pesan untuk memperoleh respon. Sistem komunikasi pada dasarnya identik dengan sistem sosial karena di dalam aspek pragmatis sistem komunikasi berpusat pada perilaku individu yang terpola, melibatkan perilaku individu dalam interaksi kelompok, golongan, organisasi, dan masyarakat.

Wilkins dan Mody seperti dikutip oleh Manyozo (2012) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses dan strategi intervensi untuk mencapai perubahan sosial yang diinisiasi oleh institusi dan komunitas. Sementara Manyozo (2012) mengutip konsep komunikasi pembangunan dari Rockefeller Foundation yakni komunikasi untuk perubahan sosial yang terintegrasi sebagai interaksi dimana komunitas berdialog dan tindakan kolektif bekerja untuk menghasilkan perubahan sosial.

Nasution (2007) mengulas pendapat Hedebro tentang beberapa peranan komunikasi dalam pembangunan, yakni: mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat, menciptakan iklim bagi perubahan, mendukung partisipasi masyarakat, dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kearifan lokal.

Program komunikasi pembangunan dalam ruang lingkup perdesaan dilakukan dengan dukungan program komunikasi di tingkat mikro. Pemanfaatan radio komunitas sebagai media informasi di perdesaan merupakan penyelengga-raan kegiatan siaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar informasi.

Quail (2010) mengajukan beberapa asumsi berkaitan dengan media dan pembangunan. Beberapa asumsi tersebut berdasarkan pada pertanyaan tentang peranan media dalam perubahan sosial, karakter media yang progresif, media sebagai penggerak pembangunan dan intensitas penggunaan teknologi dalam perubahan sosial.

Model komunikasi yang sesuai dengan konsep pembangunan berorientasi pada masyarakat mengakomodir dialektika dan partisipasi aktif masyarakat. Dua pendekatan yang dipergunakan adalah akses media untuk pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam sistem komunikasi (Servaes 2002).

Partisipasi dalam pembangunan merupakan istilah yang berkaitan dengan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka. Dengan demikian persepsi masyarakat, pola sikap, pola berpikir, dan nilai-nilai serta pengetahuan masyarakat akan menjadi pertimbangan utama. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang dihasilkan dari kemitraan atau kerja sama (Mikkelsen 2011).

dalam pendekatan konseptual komunikasi pembangunan seperti tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 Pendekatan konseptual komunikasi pembangunan

Komunikasi

Aspek budaya Budaya sebagai penghambat

Budaya dianggap

sebagai „sekutu‟ Budaya dianggap sebagai cara dan satuan hidup

Aspek pendidikan Gaya pendidikan bank (banking

Perilaku individu Perilaku individu, normal sosial, dan Durasi aktifitas Jangka pendek Jangka pendek dan

menengah

13

Radio Komunitas sebagai Sarana Komunikasi Partisipatif

Berkaitan dengan praktik media komunikasi, terdapat model normatif media alternatif sebagai media non mainstream, memperkaya nilai-nilai, mengutamakan masyarakat akar rumput, partisipasi komunitas dan produser memiliki tujuan bersama dengan audiens (Quail 2010).

Pemanfaatan media massa dalam konteks lokal di perdesaan dapat mendukung proses perubahan perilaku masyarakat dengan mengemukakan profil tokoh, menyediakan informasi baru, mengulang publikasi informasi, menyajikan pernyataan-pernyataan, menyajikan kisah sukses, mengutip hasil penelitian, melibatkan khalayak, menimbulkan daya tarik emosional, dan memaparkan pandangan yang berbeda (Lionberger dan Gwin 1982).

Media komunikasi sebagai sarana komunikasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyebarluaskan informasi. Godemann (2011) menegaskan fungsi media dalam menyebarluaskan topik khusus, pembentukan opini masyarakat, membangun pemikiran kritis, dan melakukan kontrol. Definisi tersebut selaras dengan pemahaman tentang proses komunikasi berkelanjutan dalam pembangunan. Notasi partisipasi komunikasi berdasarkan pada pemahaman media komunikasi pendukung pembangunan dengan tujuan pemaknaan dan pemahaman bersama masyarakat (Wilkins et al. 2014).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) membawa dampak terhadap dinamika dunia penyiaran di Indonesia. Kegiatan di bidang penyiaran tidak terlepas dari prinsip jurnalistik siaran. Penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran dan memiliki beberapa syarat yakni tersedia spektrum frekuensi radio, sarana pemancaran, perangkat penerima siaran, program acara dan siaran dapat diterima secara serentak (Morissan 2008).

Pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) dalam operasionalisasi media mengalami peningkatan seiring era globalisasi komunikasi. Konsekuensinya adalah media komunikasi dengan aplikasi ICT harus dilibatkan dalam permasalahan komunikasi di level lokal, regional, dan nasional. Bungin (2008) menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

Dewasa ini masyarakat dapat mengakses informasi dengan penggunaan media konvergen. Jenkins (2006) menyatakan bahwa konvergensi adalah aliran konten di platform media, kerjasama antara industri media, dan perilaku migrasi khalayak media. Grant dan Wilkinson (2006) menambahkan, perkembangan teknologi yang mendorong proses konvergensi media adalah teknologi digital dan jaringan komputer.

menjadi sumber dari acara-acara yang diangkat pada tataran lokal maupun nasional.

Radio komunitas dapat dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, mendukung ekspresi dan partisipasi masyarakat serta menggunakan nilai-nilai lokal. Konsisten dengan peranan media komunitas, Jankowski (2002) menekankan penggunaan radio komunitas untuk memberikan kesempatan bersuara bagi kelompok marjinal dan komunitas-komunitas yang jauh dari pusat kota besar. Empat konsep yang harus diperhatikan adalah: karakteristik komunitas, karakteristik individu, aspek media komunitas, dan penggunaan media komunitas.

Praktik siaran berita di media komunitas tidak terlepas dari prinsip jurnalistik radio. Merujuk pada pendapat Sumadiria (2010), berita merupakan informasi penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar dan dimaknai sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Proses jurnalistik disebutkan oleh Wahyudi (1996) meliputi kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi yang mengandung nilai berita serta menyajikan kepada khalayak melalui media massa. Radio memiliki karakteristik media yang mudah untuk didengarkan, elektris, relatif murah, dan daya jangkau besar (Morrisan 2008). Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), pendirian media komunitas harus memenuhi persetujuan 51 persen penduduk dewasa (minimal 250 penduduk) dan diperkuat persetujuan tertulis aparat pemerintah. LPK melakukan siaran dengan jangkauan maksimal 2.5 kilometer dari pemancar dan besarnya ERP (Effective Radiated Power) adalah 50 watt. Isi siaran radio komunitas harus memuat minimal 80 persen materi lokal dan disiarkan minimal lima jam sehari.

Jankowski (2002) menjelaskan beberapa aspek seperti tertera pada Tabel 2. Empat aspek arena penelitian di bidang media komunitas meliputi organisasi, produk, pengguna, dan lingkungan dimana media komunitas beroperasi.

Tabel 2 Arena penelitian media komunitas

Organization Product Use Environment

Objectives programs of emerging nations

15

Ditinjau dari aspek organisasi, media komunitas merupakan institusi media yang relatif kecil atau terbatas pada komunitas tertentu dan memiliki hubungan langsung dengan komunitas. Dalam tinjauan isi media, media komunitas berbeda dengan media mainstream. Media komunitas mencoba memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat terbawah yang tidak bisa dijangkau rating, tidak familiar dengan budaya popular atau ikon-ikon modernisasi dan memiliki daya beli rendah sehingga seringkali termarjinalkan oleh hingar bingar industri penyiaran (Sudibyo 2004).

Arena penelitian media komunitas memiliki perbedaan dengan penelitian media pada umumnya. Jankowski (2002) menjelaskan beberapa aspek seperti tertera pada Tabel 2. Empat aspek arena penelitian di bidang media komunitas meliputi organisasi, produk, pengguna, dan lingkungan dimana media komunitas beroperasi.

Aspek organisasi akan memberikan ruang lingkup kajian organisasi dengan fokus tradisional yaitu tujuan, struktur, dan aktivitas yang dilakukan organisasi. Contoh dari studi organisasi adalah kajian tentang prosedur pengambilan keputusan dimana media komunitas secara langsung terlibat dengan kepentingan, seperti halnya kajian tentang sosialisasi dan profesionalisasi dari individu atau pekerja sukarela (volunteer). Secara khusus area kajian ini memberikan ruang bagi studi tentang prosedur instruksional dan operasionalisasi tujuan organisasi.

Pada aspek produk media, kajian penelitian mengacu pada material-material yang dikembangkan dan ditujukan kepada kelompok atau khalayak media komunitas. Kajian produk media dapat melibatkan isu-isu dalam program siaran media komunitas. Prosedur persiapan kajian produk media meliputi mode presentasi, penyusunan kode pemaknaan pesan, dan mekanisme seleksi berita. Diseminasi pesan media berlangsung pada saat media melakukan publikasi informasi kepada khalayak di desa.

Pada aspek pengguna media komunitas, kajian dapat dilakukan dengan pengukuran khayalak tradisional, kajian etnografi dalam penerimaan pesan, dan fokus pada pengikatan khalayak. Jankowski (2002) memberikan penekanan pada studi resepsi terhadap domain media komunitas. Fokus penelitian pada khalayak dapat dilakukan dengan metodologi yang menggunakan pendekatan kualitatif dan etnografi.

Tabel 3 Tipe radio komunitas

Komunitas sebagai Khalayak Pendengar di Perdesaan

17

selalu berfungsi sebagai penghasil pangan. Masyarakat perdesaan (rural community) memiliki ciri-ciri: (1) Sistem kehidupan berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan; (2) Menggantungkan diri pada usaha di sektor pertanian; (3) Sistem kepemilikan tanah dapat bersifat umum, komunal, dan individu; (4) Kebanyakan belum mengenal mekanisasi pertanian; (5) Sistem komunikasi yang berkembang belum kuat dan sederhana; (6) Hubungan antara pemerintahan dan rakyat di desa berlangsung tidak resmi; dan (7) Memegang teguh budaya adat lokal yang dimiliki masyarakat.

Definisi masyarakat sesuai perspektif strukturasi adalah sistem sosial yang menonjol dengan latar belakang serangkaian hubungan sistemik lain yang menjadi induknya. Prinsip-prinsip struktural tegas dalam sistem sosial berfungsi untuk memproduksi pengelompokan institusi yang melintasi ruang dan waktu (Giddens 2010). Definisi komunitas dipahami sesuai pemikiran Horton dan Hunt (1999) sebagai berikut:

Sekelompok orang yang hidup dalam (1) suatu wilayah tertentu, yang memiliki (2) pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling bergantung (3) memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan anggota (4) memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta (5) mampu bertindak secara kolektif dengan cara teratur.

Konteks utama dalam pemahaman komunitas adalah pertama, lokalitas, yaitu sifat lokal yang terbentuk oleh cakupan geografis. Misal komunitas di tingkat kecamatan terdiri atas individu yang tinggal di perdesaan dan dibatasi areal geografis. Kedua, memiliki identitas, minat, kepentingan, dan kepedulian yang sama. Identitas masyarakat dapat dilihat pada pola kehidupan yang mencerminkan kearifan lokal.

Kearifan Lokal sebagai Basis Operasional Radio Komunitas

Kearifan lokal sering disebut dengan local wisdom. Echols dan Shadily (1998) mengemukakan local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi DIY menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta (Pemprov DIY 2011). Tata nilai budaya Yogyakarta mengandung beberapa nilai-nilai yakni: (1) religio spiritual; (2) nilai moral; (3) nilai kemasyarakatan; (4) nilai adat dan tradisi; (5) nilai pendidikan dan pengetahuan; (6) nilai teknologi; (7) nilai penataan ruang dan arsitektur; (8) nilai mata pencaharian; (9) nilai kesenian; (10) nilai bahasa; (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan; (13) nilai kejuangan dan kebangsaan; dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Radio komunitas dapat dipergunakan untuk mendukung pembentukan local good governance, pembentukan village good governance dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal (JRKI 2012). Radio komunitas sebagai media warga memiliki kewajiban dalam mempertahankan kearifan lokal. Dengan berbagai kondisi yang dialami radio komunitas, radio komunitas di Yogyakarta tetap eksis dalam penyelenggarakan penyiaran.

Sebagai lembaga penyiaran yang bersifat independen dan non komersial, radio komunitas dapat menjadi alternatif media komunikasi di desa. Dewasa ini, perkembangan media massa di Indonesia dipengaruhi oleh aliran informasi yang bersifat global. Dalam dinamika kehidupan di tingkat lokal, dibutuhkan informasi sesuai dengan aktivitas warga desa dan mencerminkan kedekatan budaya lokal.

Berdasarkan fungsi jurnalisme penyiaran, radio memiliki perbedaan dengan media cetak dan televisi. Kekuatan radio terletak pada pemanfaatan spektrum gelombang elektromagnetik dan dipancarkan secara auditif. Format informasi radio terbagi menjadi dua yaitu berita (all news) dan perbincangan (all talk atau talk news). Format kombinasi terdiri dari dua format yang pertama yang dinamakan dengan news talk atau talk news. Format all news terdiri atas berita lokal, regional, nasional dan internasional, laporan feature, analisis, komentar, dan editorial. Target khalayak format ini adalah pendengar berusia antara 25 hingga 54 tahun dengan tingkat pendidikan yang baik. Sementara format khusus (specialy) adalah format berdasarkan etnis dan agama (Morrisan 2008).

Format siaran radio di Indonesia diatur dalam Undang-undang Penyiaran yang menyatakan bahwa pemohon izin penyiaran harus mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran. Suara sebagai kekuatan auditif radio harus jelas terdengar terutama pada narasi yang dituturkan reporter atau penyiar, rekaman wawancara dengan narasumber, dan rekaman atmosfer yaitu suara asli peristiwa.

Program siaran radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik dan informasi. Program tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program siaran berita radio, perbincangan (talk show), info hiburan dan jingle. Berita radio adalah laporan peristiwa atau pendapat yang penting atau menarik. Siaran berita adalah sajian fakta yang diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. Sedangkan siaran informasi tidak selalu bersumber dari fakta di lapangan dan disusun sesuai kaidah jurnalistik. Siaran informasi populer di radio adalah informasi aktual yang dikutip dari surat kabar atau internet.

19

Perbincangan radio (talk show) merupakan perpaduan antara seni berbicara dan seni wawancara. Program perbincangan yang banyak disiarkan radio adalah: (1) One-on-one-show, penyiar (pewawancara) dan narasumber mendiskusikan suatu topik di ruang studio; (2) Panel discussion, pewawancara berperan sebagai moderator dan hadir bersama sejumlah narasumber; dan (3) Call in show, melibatkan interaksi melalui telepon dari pendengar.

Infotainment merupakan singkatan dari information dan entertainment dan bermakna sebagai perpaduan siaran informasi dan hiburan. Segmentasi program pada umumnya heterogen dan disajikan secara easylistening selama 5 hingga 60 menit. Tiga bentuk infotainment radio yang populer di Indonesia adalah: (1) Info-entertainment, penyajian informasi dan pemutaran lagu; (2) Infotainment, penyajian informasi, promosi dan hiburan; dan (3) Information dan entertainment, informasi berita aktual dilengkapi perbincangan, pemutaran lagu, iklan dan sebagainya.

Jingle atau radio air promo adalah gabungan musik dan kata yang menjadi identitas radio. Bentuk jingle adalah jingle untuk siaran radio (radio expose); kedua, jingle untuk acara radio (programme expose); dan ketiga jingle untuk penyiar radio (announcer expose). Kajian ini memiliki pendekatan model relasi antara media dengan masyarakat dikemukakan oleh Rokeach dan De Fleur dalam Quail (2010) seperti tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2 Relasi antara masyarakat, sistem sosial, media dan efek komunikasi (Quail 2010)

Societal systems [degree of structural stability varies]

Media systems [number and centrality of

information functions varies]

Audiences [degree of

dependency on media information varies]

Effects

Deskripsi tentang proses dua tahap atau multi tahap praktik media menunjukkan bahwa media bukan agen yang bebas bertindak. Media menyediakan informasi, gambaran, cerita dan kesan. Proses tersebut dapat mengacu pada tujuan mereka sendiri dan dapat dipengaruhi oleh motif di luar lembaga media, sistem sosial dan khalayak .

Teori Strukturasi

Teori Strukturasi Anthony Giddens

Giddens (2010) mengemukakan bahwa struktur merupakan kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan pengikatan waktu-ruang dalam sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan tersebut akan memberikan kemungkinan keberadaan praktik-praktik sosial yang sama dalam rentang waktu tertentu. Sistem sebagai tatanan sesungguhnya atas relasi transformatif dan performa dari kelengkapan struktural. Sistem merupakan relasi-relasi yang direproduksi di antara aktor atau kolektivitas dan terorganisir sebagai praktik sosial regular, sehingga strukturasi dapat didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur dan karenanya berlangsung reproduksi sistem sosial sendiri.

Proses strukturasi harus disertai dengan pembedaan proses integrasi sistem dan integrasi sosial. Integrasi sistem merupakan resiprositas antara para aktor atau kolektivitas sepanjang periode waktu-ruang yang luas. Integrasi sosial merupakan resiprositas antara para aktor dalam konteks interaksi tatap muka. Masyarakat sebagai sistem sosial yang menonjol memiliki sifat-sifat pembeda, yakni: memiliki keterkaitan hubungan dengan daerah, eksistensi elemen-elemen normatif yang menjadi klaim atas keabsahan penduduknya, dan perasaan atas jenis identitas yang sama.

Proses konstruksi sosial diungkapkan oleh Berger dan Luckmann (1990) melibatkan peranan konstruksi individu. Manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana Kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Dalam konsep berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Gambar 3 menguraikan peranan agensi dalam menimbulkan kesadaran praktis.

Gambar 3 Hubungan antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif (Giddens 2010)

Kesadaran diskursif

21

Kesadaran praktik merupakan titik sentral pemahaman terhadap agensi dan dimaknai sebagai pengetahuan praktik sosial sehari-hari yang ada di pemikiran aktor dan sebagai hal-hal yang sehari-hari diterima aktor apa adanya (taken for granted). Pengetahuan praktik akan mengarahkan tindakan aktor. Tindakan rutin aktor akan membentuk tatanan sosial sebagai konsekuensi dari kesadaran praktik. Kesadaran diskursif dimaknai sebagai pengetahuan yang diartikulasikan aktor dan memiliki batasan tipis dengan kesadaran praktik. Batasan tersebut dapat ditembus dengan aliran informasi. Ketidaksadaran merupakan sumber dari dorongan-dorongan yang harus dikendalikan.

Dalam pemahaman proses strukturasi terdapat peranan dualitas agensi-struktur yang melibatkan unsur signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Bagan aliran proses strukturasi disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Dualitas agensi-struktur (Giddens 2010)

Modalitas adalah sarana strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi-dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi, menghubungkan kapasitas mengetahui para agen dengan bagian-bagian struktural. Penyampaian makna dalam interaksi komunikasi akan mengisyaratkan penggunaan bahasa dan diberikan sanksi oleh sifat karakter publiknya. Interaksi menyiratkan jalinan antara makna, unsur normatif, dan kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dengan kontestasi terhadap konteks-konteks rutin kehidupan sosial dimana fenomena sosial nampak sebagai realitas sesungguhnya.

Skema interpretif merupakan cara-cara tipifikasi yang berada di benak aktor dan diterapkan secara refleksif ketika melakukan komunikasi. Bekal pengetahuan yang dimiliki para aktor dipergunakan untuk produksi dan reproduksi interaksi sehingga mereka mampu menciptakan cerita, mengemukakan alasan, dan sebagainya.

Unsur-unsur normatif dalam interaksi selalu berpusat pada relasi hak dan kewajiban dari pihak yang berinteraksi. Skema interpretatif akan bersinggungan dengan norma-norma dimana aktivitas sesorang dapat dibenarkan dan dipertang-gungjawabkan. Komunikasi berlangsung dalam proses interaksi dan memiliki isi

struktur signifikasi dominasi legitimasi

modalitas Skema

interpretatif fasilitas norma