KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA SEKOLAH

LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)

DI DESA ABBOKONGENG KABUPATEN SIDRAP

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KARMILA MUCHTAR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Desa Abbokongeng Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

KARMILA MUCHTAR. 2014. Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Desa Abbokongeng Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh NINUK PURNANINGSIH dan DJOKO SUSANTO.

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan inovasi peningkatan produksi padi dengan pendekatan bottom up. SL-PTT adalah wadah pembelajaran di mana petani dituntut melakukan proses belajar untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama terkait pengelolaan tanaman padi. SL-PTT memberikan ruang bagi petani untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan. Penerapan komunikasi partisipatif melalui prinsip dialogis dilakukan dalam SL-PTT. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT dan menganalisis keputusan petani dalam penerapan teknologi usaha tani padi. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani di Desa Abbokongeng. Sampel penelitian sebanyak 80 yang tercatat sebagai peserta program SL-PTT. Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret-April 2014. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda.

Komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT telah dilakukan pada tahap pertemuan rutin dan diskusi harian sebesar 78,7% dan 96,3%. Pada tahap ini, penyuluh juga aktif dalam proses komunikasi partisipatif. Pada tahap PRA dan tahap temu lapang, proses komunikasi partisipatif tergolong rendah yakni 5% dan 12,5%. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap proses penerapan komunikasi partisipatif adalah karakteristik petani, karakteristik penyuluh dan saluran komunikasi.

Tingkat adopsi teknologi petani pada program SL-PTT sebesar 91,3% yakni petani menerapkan seluruh teknologi, seperti penggunaan benih unggul, penanaman sistem jejer legowo, pemupukan berimbang, pengairan berselang, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), panen dan pasca panen. Sebagian kecil petani belum mengadopsi benih unggul dan sistem tanam jejer legowo. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan benih unggul dan persepsi petani bahwa jarak tanam mengurangi jumlah produksi. Untuk meningkatkan proses komunikasi partisipatif perlu pendekatan yang lebih intensif oleh penyuluh dan melibatkan tutor sebaya untuk menggerakkan petani mengadopsi teknologi secara luas. Komunikasi partisipatif perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam program SL-PTT sehingga peningkatan produksi padi tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan.

SUMMARY

KARMILA MUCHTAR. 2014. Participative Communication in Field School of Integrated Crop Management (SL-PTT) at Village of Abbokongeng, Sub District of Kulo, District of Sidrap, South Sulawesi. Supervised by NINUK PURNANINGSIH and DJOKO SUSANTO.

Field School of Integrated Crop Management (SL-PTT) is an agricultural innovation system directed mainly to improve production of rice applying bottom-up and participative communication approach of the farmers. The study aims to get descriptions on how participative communication can be applied on the SL-PTT program and to analyze decision making process by the farmers to adopt and utilize the technology of rice innovation in their land-use. The study has been done using survey about variables. Population of the study was all farmers in village of Abbokongeng. Sample of this study was 80 farmers as respondents who involved in SL-PTT program. The study was done on March-April 2014. Data and hypothesis were analyzed and tested using multiple linear regression.

The evidence showed that participative communication of the farmers toward SL-PTT program was considerable in the steps in the routine meeting and daily discussion i.e 78,7% and 96,3%. On the steps, the interaction of the extension worker and the farmers is considerable active. The respect of the extension worker was also supporting. While in the PRA and field meeting, activation of farmers in participative communication is grouped to low by 5% and 12,5%. Factors which have significant effect on applying participative communication are: farmer’s characteristics, characteristics of the extension worker and forum of communication between the extension worker and the farmers.

Level of technology adoption of farmers by 91,25%. The farmers applied all innovations, such as: using high qualified seeds, planting system, using appropriate fertilizer and water irrigarion, controlling pests, harvest and past-harvest management. Small proportion of farmers have not using high qualified seeds and planting system because difficult of getting high qualified seeds and perception of the farmers about planting system can reduce the production level of rice. To increase partisipative communication process, extension worker should carry out more intensive approach and to involve those farmers who considered as leaders of the farmers group, i.e to adopt innovation of technology to increase rice production. Partisipative communication should be maintained through the SL-PTT program in such that the rice production can be maintained and increased.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA SEKOLAH

LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)

DI DESA ABBOKONGENG KABUPATEN SIDRAP

PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Komunikasi Partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Desa Abbokongeng Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : Karmila Muchtar NIM : I352120031

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Ninuk Purnaningsih, MSi Ketua

Prof (Ris) Dr Ign Djoko Susanto, SKM Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Dr Ir Djuara P. Lubis, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah komunikasi partisipatif yang berlangsung di Desa Abbokongeng, sebagai salah satu penyangga pangan di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Ir Ninuk Purnaningsih, MSi dan Prof Dr Ign Djoko Susanto, SKM sebagai Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran. Kepada rekan-rekan sejawat atas dukungan yang diberikan (KMP angkatan 2012) dan angkatan 2011. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan Beasiswa Unggulan (BU-Dikti) untuk membiayai kuliah penulis. Terima kasih kepada orang tua tercinta dan seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya. Terima kasih juga kepada para sahabat di Makassar dan di Kemuning 25.

Penulis dengan terbuka mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk melengkapi karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 2

Masalah Penelitian 2

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 4

Gambaran Singkat SL-PTT 4

Peran Penyuluh Pertanian 9

Komunikasi Partisipatif 11

Komunikasi Partisipatif di Ruang Publik 18

Penelitian Terdahulu 19

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 22

Kerangka Pemikiran 22

Hipotesis 24

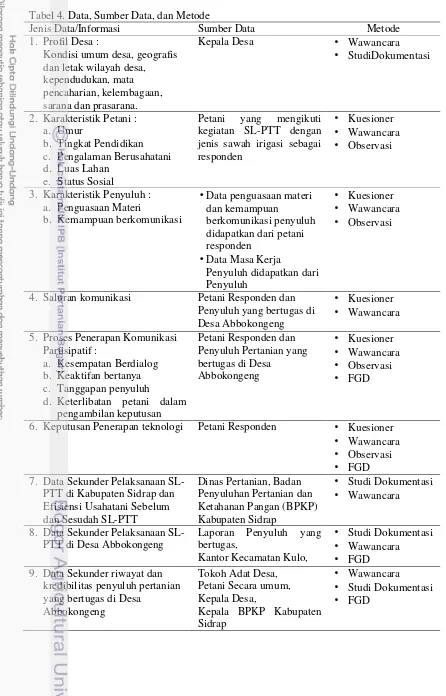

METODE PENELITIAN 24

Rancangan Penelitian 24

Lokasi dan Waktu Penelitian 24

Populasi dan Sampel 24

Data dan Instrumen Penelitian 25

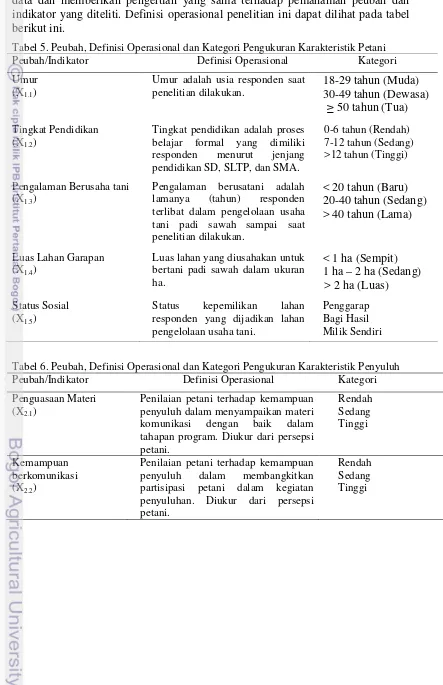

Definisi Operasional 27

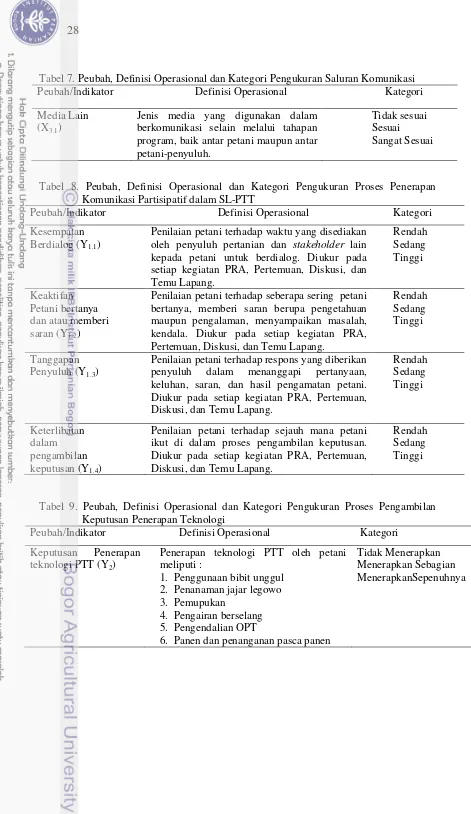

Validitas dan Reliabilitas 29

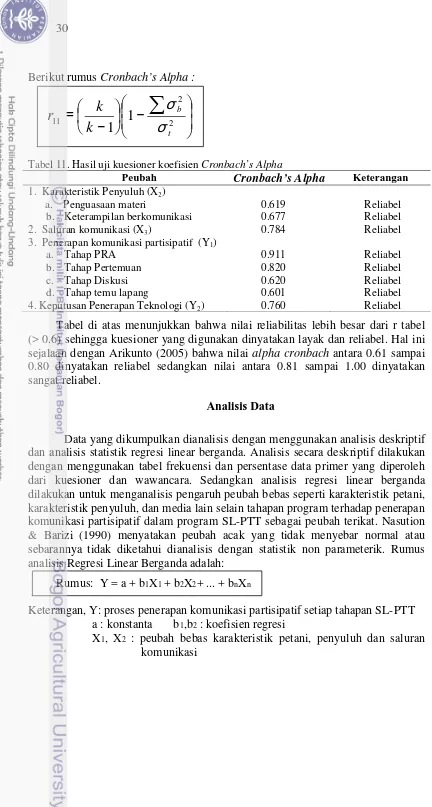

Analisis Data 30

HASIL DAN PEMBAHASAN 31

Gambaran Umum Lokasi 31

Karakteristik Responden 34

Karakteristik Penyuluh 40

Saluran Komunikasi 42

Proses Penerapan Komunikasi Partisipatif 43

Keputusan Penerapan Teknologi 61

Pengaruh Karakteristik Petani terhadap Komunikasi Partisipatif 63

Pengaruh Karakteristik Penyuluh terhadap Komunikasi Partisipatif 65

Pengaruh Saluran Komunikasi terhadap Komunikasi Partisipatif 66

Pengaruh Komunikasi Partisipatif terhadap Penerapan Teknologi 68

SIMPULAN DAN SARAN 69

Simpulan 69

Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR TABEL

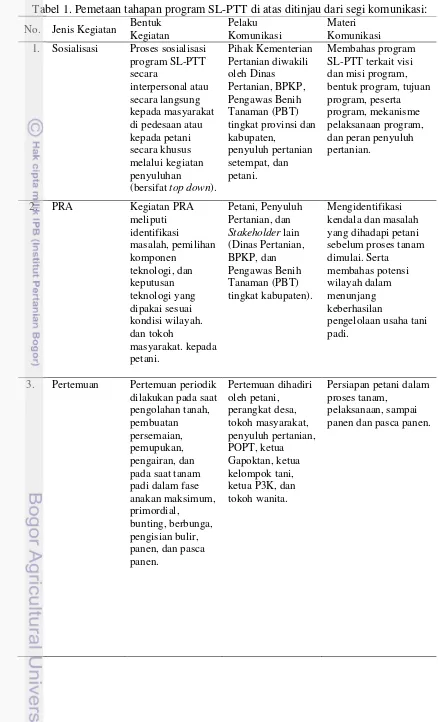

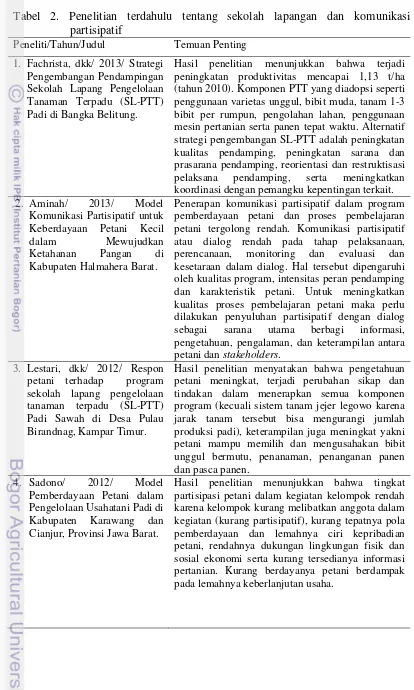

1 Pemetaan tahapan program SL-PTT dari segi komunikasi 7 2 Penelitian terdahulu terkait SL-PTT dan komunikasi partisipatif 19 3 Jumlah populasi program SL-PTT di Desa Abbokongeng 25

4 Data, sumber data, dan metode 26

5 Peubah, definisi operasional dan kategori karakteristik petani 27 6 Peubah, definisi operasional dan kategori karakteristik penyuluh 27 7 Peubah, definisi operasional dan kategori saluran komunikasi 28 8 Peubah, definisi operasional dan kategori proses penerapan komunikasi

partisipatif 28

9 Peubah, definisi operasional dan kategori proses pengambilan

keputusan penerapan teknologi 28

10 Nilai koefisien korelasi product moment 29

11 Hasil uji kuesioner koefisien Cronbach’s Alpha 30

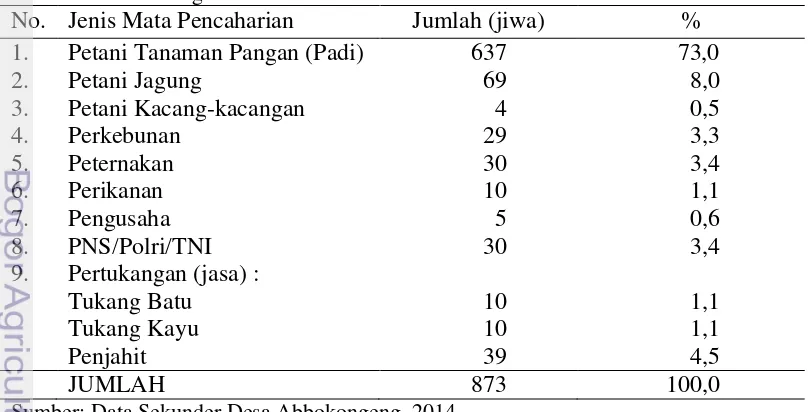

12 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 31

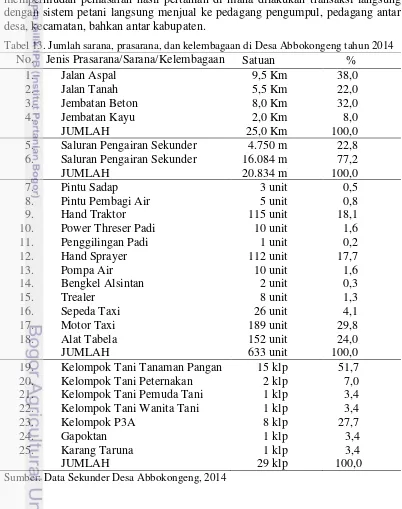

13 Jumlah sarana, prasarana, dan kelembagaan 32

14 Tingkat pendidikan penduduk di Desa Abbokongeng 33

15 Potensi Desa Abbokongeng 33

16 Persentase responden menurut umur 34

17 Persentase responden menurut tingkat pendidikan 35 18 Persentase responden menurut pengalaman berusahatani, luas lahan,

dan status sosial 36

19 Analisis usahatani responden 38

20 Sebaran responden berdasarkan penguasaan materi penyuluh 40 21 Sebaran responden berdasarkan keterampilan berkomunikasi penyuluh 42 22 Sebaran responden berdasarkan saluran komunikasi dalam SL-PTT 43 23 Proses penerapan komunikasi partisipatif tahap PRA 48 24 Proses penerapan komunikasi partisipatif tahap pertemuan 54 25 Proses penerapan komunikasi partisipatif tahap diskusi harian 58 26 Proses penerapan komunikasi partisipatif tahap temu lapang 60 27 Sebaran responden berdasarkan keputusan penerapan teknologi 61 28 Pengaruh karakteristik petani, karakteristik penyuluh dan saluran

komunikasi terhadap proses penerapan komunikasi partisipatif di Desa

Abbokongeng 63

29 Pengaruh proses penerapan komunikasi partisipatif terhadap keputusan

penerapan teknologi di Desa Abbokongeng 68

DAFTAR GAMBAR

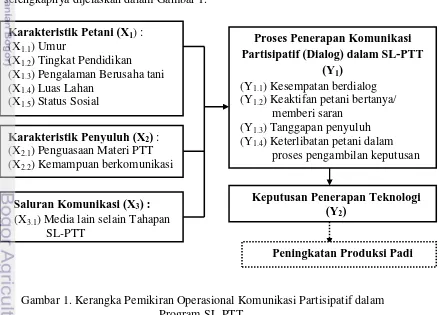

1 Kerangka pemikiran operasional komunikasi partisipatif 23

2 Jumlah produksi padi di Kecamatan Kulo 39

DAFTAR KOTAK

1 Gambaran pemilihan ketua kelompok tani 35

2 Gambaran riwayat tingkat pendidikan petani 36

3 Gambaran riwayat tingkat pendidikan petani 36

4 Gambaran pengalaman berusahatani petani 37

5 Gambaran motivasi belajar petani 37

6 Gambaran motivasi belajar petani 37

7 Gambaran luas dan status sosial petani 38

8 Gambaran Kondisi Pengelolaan Usahatani Petani 39

9 Gambaran kepercayaan dan interaksi petani dengan penyuluh 41

10 Gambaran persepsi petani tentang penyuluh 41

11 Gambaran persepsi petani tentang kinerja penyuluh 42 12 Gambaran keaktifan petani pada program SL-PTT 42 13 Gambaran persepsi penyuluh tentang bantuan benih 48

14 Gambaran pertanyaan petani perempuan 52

15 Gambaran tanggapan penyuluh 52

16 Gambaran persepsi petani tentang kesempatan berdialog 54 17 Gambaran persepsi penyuluh tentang posisinya 55 18 Gambaran pertanyaan petani tentang benih lokal 57

19 Gambaran keinginan petani untuk adopsi 57

20 Gambaran kepercayaan petani terhadap penyuluh 58

DAFTAR LAMPIRAN

1 Dokumentasi Penelitian 75

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan inovasi program peningkatan produksi padi dengan pendekatan bottom up. Produksi padi yang selama ini masih mengandalkan sawah irigasi mengalami banyak kendala, misalnya banyaknya lahan sawah irigasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian dan berkurangnya debit air. Salah satu strategi untuk menanggulangi kondisi tersebut adalah penerapan berbagai teknologi dengan input produksi yang efisien sesuai kondisi spesifik lokasi untuk menunjang peningkatan produksi padi secara berkelanjutan.

SL-PTT adalah wadah bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usaha tani melalui pembelajaran untuk memecahkan masalah-masalah dan menemukan solusi secara bersama-sama. SL-PTT memberikan kesempatan bagi petani bertukar informasi, pengetahuan dan prioritas masalah berasal dari petani, dan petani merupakan pelaku utama (Lubis 2007). Sama halnya dengan yang terjadi di Sub-Sahara Afrika, farmer field schools juga memberikan kesempatan bagi petani untuk mendiagnosis sendiri masalah yang dihadapinya sampai menemukan solusi. Pendekatan yang dipakai menggunakan metode partisipatif sehingga petani mengalami pemberdayaan sebagai ahli teknis sendiri dalam pengelolaan usaha taninya (Davis 2008).

Kabupaten Sidrap dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ciri petani aktif. SL-PTT yang sedang berlangsung di Kabupaten Sidrap turut memberikan sumbangsih peningkatan produksi padi yang mampu melampaui target, yakni sebesar 206.194 ton pada tahun 2012. Namun di tempat lain, seperti Karawang dan Cianjur yang juga sebagai sentra produksi beras di Provinsi Jawa Barat ditemukan bahwa petani yang tergabung dalam SL-PTT masih termasuk kategori yang kurang berdaya dengan ciri kurang mampu menghadapi tantangan-tantangan masa kini dalam mengelola usaha taninya (Sadono 2012).

Tahapan identifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan mencari solusi bersama seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu wujud komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif merupakan salah satu pendekatan bottom up untuk menjawab kegagalan pembangunan terdahulu dengan sejauh mungkin menempuh cara-cara dialog. Komunikasi partisipatif penting diupayakan untuk mendorong keputusan dalam penerapan tindakan dalam pembangunan (Msibi & Penzhorn 2010). Dialog sebagai prinsip berlangsungnya komunikasi partisipatif dilakukan dengan tujuan merangkum solusi yang ada untuk penyelesaian bersama. Dalam dialog, setiap petani memiliki hak sama untuk bicara atau didengar (Tufte, 2009).

juga membahas kompetensi komunikasi inovasi penyuluh yang dicirikan oleh kemampuan penyuluh mencari informasi inovasi melalui berbagai saluran komunikasi, memahami jenis inovasi yang dibutuhkan petani, memiliki kemampuan komunikasi inovasi dalam bahasa yang mudah dipahami petani, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara dialogis, dan berempati terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Kompetensi penyuluh juga terlihat dari kemampuan mengkomunikasikan materi penyuluhan dengan pesan yang bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong perubahan, sehingga terwujud perbaikan-perbaikan mutu hidup petani.

Penelitian Wahyuni, dkk (2006) tentang peran pendamping dalam proses komunikasi program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea menyimpulkan bahwa metode dalam proses komunikasi yang cenderung top down dan searah menyebabkan partisipasi masyarakat kurang efektif, intensitas komunikasi yang rendah menghasilkan lemahnya pemahaman anggota dan pengurus tentang pelaksanaan program serta konvergensi komunikasi yang rendah cenderung kurang berhasil meningkatkan motivasi anggota. Penelitian lain tentang kepuasan petani kedelei pada bimbingan penyuluhan pertanian di Kabupaten Lahat menyimpulkan bahwa penyuluh yang telah membangun kepercayaan (trust) sebagai sumber informasi atau komunikator dianggap telah memberikan informasi sesuai kebutuhan petani dan cukup mudah dipahami (Andawan 2007).

Keterlibatan petani dalam program pemberdayaan seperti penyusunan rencana penyuluhan penting diupayakan, sehingga penyuluh tidak hanya melakukan sesuatu untuk petani, tetapi melakukan sesuatu bersama. Petani dilibatkan dalam memberikan masukan dan penyusunan rencana program penyuluhan seperti kebutuhan, keinginan, harapan, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha taninya. Hal ini akan berdampak pada munculnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program penyuluhan yang dilakukan (Herawati dan Pulungan 2006).

Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana penerapan komunikasi partisipatif untuk membuktikan bottom up dalam SL-PTT. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keputusan petani untuk menerapkan teknologi. Komunikasi partisipatif sebagai peubah terikat diduga dipengaruhi oleh peubah bebas seperti karakteristik petani, karakteristik penyuluh, dan saluran komunikasi. Penelitian ini mengambil kasus pelaksanaan program SL-PTT di Desa Abbokongeng Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Masalah Penelitian

Program SL-PTT dalam beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan peningkatkan produksi padi. Penelitian Nurawan (2007) menemukan bahwa melalui pendekatan model PTT dengan introduksi varietas unggul dapat meningkatkan produksi padi dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Sejalan dengan penelitian Marsudi (2009) bahwa ada perbedaan tingkat efisiensi usaha tani sebelum dan sesudah penerapan program SL-PTT padi. Penerapan model PTT juga mampu menjaga kelestarian lingkungan (Nurbaeti,dkk 2010). Pendampingan SL-PTT di Bangka Belitung juga dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas dan pendampingan sehingga mampu memenuhi harapan petani (Fachrista & Risfaheri 2013).

Nurhayati (2011) mengkaji komunikasi dari sisi karakteristik pemandu lapangan, jenis inovasi, karakteristik petani, dan saluran komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan pengetahuan dan sikap peserta SL-PTT. Namun, perubahan tersebut tidak sampai pada tindakan dalam menerapkan teknologi pada lahan usaha tani. Salah satu penyebabnya adalah PRA (Participatory Rural Appraisal) yang tidak dilaksanakan sehingga tidak diketahui secara menyeluruh keadaan setempat mulai dari kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan. Petani juga tidak memiliki kekuatan dalam menentukan pilihan dalam menerapkan teknologi tersebut karena status mereka sebagai petani penggarap dan petani umumnya masih dibayangi resiko kegagalan apabila mengubah cara-cara berusaha tani mereka. Fakta di atas menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut proses komunikasi partisipatif yang terjadi dalam SL-PTT sehingga diketahui proses keputusan petani dalam penerapan teknologi.

Sisi lain ditunjukkan dari hasil penelitian Sadono (2012) bahwa petani dalam sekolah lapangan di Kabupaten Karawang dan Cianjur masih termasuk kategori kurang berdaya, yang menunjukkan bahwa petani kurang mampu menghadapi tantangan-tantangan pada masa kini yang ada di sekitarnya dalam mengelola usaha taninya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberdayaan petani adalah rendahnya tingkat partisipasi petani dalam kelompok, pola pemberdayaan yang kurang sesuai, kurangnya dukungan lingkungan fisik dan sosial ekonomi, rendahnya ciri kepribadian petani pada aspek pengambilan resiko dan kreativitas, dan kurang tersedianya informasi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani padi.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini secara umum bermaksud mengkaji sejauh mana komunikasi partisipatif berperan sebagai kekuatan dalam penerapan teknologi SL-PTT dan menentukan keputusan petani dalam penerapan teknologi di Desa Abbokongeng. Secara rinci masalah penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana proses penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT ?

2. Bagaimana pengaruh karakteristik petani, karakteristik penyuluh, dan saluran komunikasi terhadap penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses komunikasi partisipatif petani dalam program SL-PTT di Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Menganalisis pengaruh karakteristik petani, karakteristik penyuluh, dan saluran komunikasi terhadap tingkat penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT di Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menganalisis keputusan petani dalam penerapan teknologi PTT di Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk:

1. Para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah Kabupaten Sidrap dalam evaluasi sistem penyuluhan pertanian sebagai langkah menuju petani berkualitas dan kesejahteraan yang merata.

2. Para penyuluh pertanian yang melakukan pendampingan kepada petani untuk membantu menyukseskan berbagai program pemberdayaan sehingga tujuan ideal pemberdayaan dapat terwujud serta membantu petani dalam meningkatkan proses belajar sehingga mandiri dalam keputusan terkait pengelolaan usaha tani.

3. Kalangan akademisi, diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan komunikasi partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Singkat SL-PTT

Upaya peningkatan produksi padi di Indonesia telah banyak dikembangkan, salah satunya melalui penerapan berbagai macam teknologi. Pada tahun 1950-an hingga 1980-an dikenal konsep revolusi hijau melalui gerakan bimbingan masyarakat (Bimas) dengan tujuan meningkatkan produksi beras. Komponen gerakan Bimas salah satunya adalah penggunaan teknologi yang disebut Panca Usaha Tani, yang terdiri dari penggunaan bibit, pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama dan pengairan, kemudian berkembang menjadi Sapta Usahatani yakni penanganan panen dan pasca panen. Gerakan Bimas mampu mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984. Di sisi lain, konsep revolusi hijau memiliki dampak negatif, seperti penurunan kualitas lingkungan karena penggunaan pupuk yang terus menerus dan munculnya jenis hama baru yang resisten.

mempertimbangkan ekosistem, stabilitas, dan kesinambungan produksi sesuai dengan tuntutan praktek pertanian yang baik. Prinsipnya adalah budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan berkala yang berkesinambungan dan menjadikan petani ahli PHT. SL-PHT adalah suatu metode pendidikan dan partisipasi bagi petani dengan pendekatan partisipatoris, dengan harapan petani lebih mandiri, percaya diri, dan lebih bermartabat sebagai manusia bebas. Fokus kegiatan SL-PHT adalah pengamatan keadaan tanaman, keadaan cuaca, keadaan gulma, umur tanaman, varietas, musuh alami yang ditemukan, populasi organisme pengganggu tanaman (OPT), intensitas serangan OPT maupun serangga lain (Pedoman Teknis Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, 2007).

Pada tahun 2009, Kementerian Pertanian kembali memperkenalkan inovasi sekolah lapangan dalam skala lebih luas, yakni Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan tujuan yang sama untuk peningkatan produksi padi. Komponen teknologi PTT sama halnya dengan Panca Usahatani yang sedikit revolusi seperti penggunaan benih unggul, penanaman dengan sistem jajar legowo, pemupukan berimbang, pengairan berselang, perlindungan tanaman, dan penanganan panen dan pasca panen. Tujuan SL-PTT adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha tani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat. Melalui SL-PTT petani dibimbing secara terpadu dan kerja magang dalam pengelolaan tanaman yang baik dan benar.

Komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) adalah:

1. Penggunaan Benih : varietas unggul bermutu (VUB) yang ditanam secara bergantian akan memutus siklus hidup hama dan penyakit. Beberapa jenis varietas unggul padi sawah antara lain IR-64, Ciherang, Ciliwung, Mekongga, Sarinah, Cigeulis, Bondoyudo, dan Batang Piaman. Keuntungannya adalah benih tumbuh cepat dan serempak, jika disemaikan akan menghasilkan bibit yang tegar dan sehat, pada saat ditanam pindah, bibit tumbuh lebih cepat, dan jumlah tanaman optimum sehingga akan memberikan hasil yang tinggi.

2. Penanaman : tepat waktu, serentak dalam populasi optimal. Penanaman yang disarankan menggunakan sistem jajar legowo 2:1 atau 4:1 karena populasi lebih banyak dan produksinya lebih tinggi. Keuntungan cara tanam ini adalah rumpun tanaman yang berada pada bagian pinggir lebih banyak, terdapat ruang kosong untuk pengaturan air, saluran pengumpulan keong mas atau untuk mina padi, pengendalian hama, penyakit, dan gulma lebih mudah, pada tahap awal areal penanaman lebih terang sehingga kurang disenangi tikus, dan penggunaan pupuk lebih berdaya guna.

3. Pemupukan : berimbang sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tanah. Kebutuhan tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna daun padi menggunakan Bagan Warna Daun (BWD). 4. Pengairan Berselang : merupakan pengaturan kondisi sawah dalam kondisi

hama wereng coklat dan penggerek batang serta mengurangi kerusakan tanaman padi karena hama tikus.

5. Perlindungan tanaman : menggunakan prinsip dan strategi pengendalian hama terpadu (PHT) dengan paduan berbagai cara pengendalian hama dan penyakit, di antaranya melakukan monitoring populasi hama dan kerusakan tanaman sehingga penggunaan teknologi pengendalian dapat lebih tepat.

6. Panen dan Pascapanen : pada umur dan cara yang tepat, secara kelompok menggunakan mesin yang cocok, hasilnya dikemas dalam wadah dan disimpan di tempat yang aman.

Prinsip-prinsip pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yakni terpadu dalam mengelola sumber daya (tanaman, tanah, dan air), sinergis dalam memperhatikan keterkaitan komponen teknologi, spesifik lokasi dengan memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi petani setempat, partisipatif yakni petani turut berperan serta memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran.

Penyuluh lapangan berperan sebagai fasilitator, dinamisator, motivator dan konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi oleh penyuluh lapangan yang ditujukan untuk mengikuti, mengetahui kemajuan, pencapaian tujuan ataupun sasaran serta memberikan umpan balik upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Beberapa pertemuan kelompok dalam program SL-PTT yang waktu pelaksanaannya dirundingkan bersama petani peserta sehingga tidak mengganggu atau merugikan waktu petani. Pertemuan tersebut dilakukan oleh pelaksana SL-PTT, tempat pertemuan di lokasi pelaksana SL-PTT dan peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh penyuluh lapangan. Pertemuan tersebut antara lain PRA (Participatory Rural Appraisal), pertemuan, diskusi, dan temu lapang. Tabel 1 menyajikan pemetaan tahapan pertemuan dalam program SL-PTT.

PRA merupakan pendekatan dengan menggunakan metode partisipatif dengan menekankan pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat. PRA memfasilitasi proses saling berbagi informasi, analisis, dan aktifitas antar stakeholders. Faktor lingkungan, ekonomi, sosial, serta budaya pada suatu masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ada lima kunci utama dalam mengimplementasikan PRA yakni partisipasi, teamwork, fleksibel, efisiensi dalam konteks anggaran dan waktu, serta tim PRA setidaknya menggunakan tiga sumber atau metode (triangulasi) dalam membahas satu topik (Syahyuti 2006). PRA dalam program SL-PTT merupakan pertemuan periodik dimulai beberapa minggu sebelum tanam untuk melihat potensi, kendala, dan peluang.

Tabel 1. Pemetaan tahapan program SL-PTT di atas ditinjau dari segi komunikasi: No. Jenis Kegiatan Bentuk

Kegiatan

Pelaku Komunikasi

Materi Komunikasi 1. Sosialisasi Proses sosialisasi

program SL-PTT secara

interpersonal atau secara langsung kepada masyarakat di pedesaan atau kepada petani secara khusus melalui kegiatan penyuluhan

(bersifat top down).

Pihak Kementerian Pertanian diwakili oleh Dinas Pertanian, BPKP, Pengawas Benih Tanaman (PBT) tingkat provinsi dan kabupaten,

penyuluh pertanian setempat, dan petani.

Membahas program SL-PTT terkait visi dan misi program, bentuk program, tujuan program, peserta program, mekanisme pelaksanaan program, dan peran penyuluh pertanian.

2. PRA Kegiatan PRA meliputi identifikasi masalah, pemilihan komponen teknologi, dan keputusan teknologi yang dipakai sesuai kondisi wilayah. dan tokoh masyarakat. kepada petani. Petani, Penyuluh Pertanian, dan Stakeholder lain (Dinas Pertanian, BPKP, dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) tingkat kabupaten). Mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi petani sebelum proses tanam dimulai. Serta

membahas potensi wilayah dalam menunjang keberhasilan

pengelolaan usaha tani padi.

3. Pertemuan Pertemuan periodik dilakukan pada saat pengolahan tanah, pembuatan persemaian, pemupukan, pengairan, dan pada saat tanam padi dalam fase anakan maksimum, primordial,

bunting, berbunga, pengisian bulir, panen, dan pasca panen. Pertemuan dihadiri oleh petani, perangkat desa, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, POPT, ketua Gapoktan, ketua kelompok tani, ketua P3K, dan tokoh wanita.

Persiapan petani dalam proses tanam,

No Jenis Kegiatan Bentuk Kegiatan Pelaku Komunikasi Materi Komunikasi 4. Diskusi Diskusi dilakukan

setiap hari terhadap hasil pengamatan lapangan terkait kondisi padi. Pengamatan dilakukan sendiri oleh petani baik kondisi lahan maupun pertumbuhan kemudian didiskusikan dengan petani lainnya. Diskusi dilakukan antara sesama petani, namun terkadang didampingi oleh penyuluh lapangan. Mengamati sebanyak-banyaknya perubahan pertumbuhan yang terjadi misalnya: populasi hama dan musuh alaminya, kerusakan tanaman, tingkat hijauan warna daun padi, tinggi tanaman, jumlah rumpun yang diamati.

5. Temu Lapang Dilakukan diskusi tentang

pelaksanaan SL-PTT secara keseluruhan, hasil kajian, dan analisis agroekosistem. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan di lahan percontohan. Temu lapang juga mendiskusikan keberhasilan yang dicapai selama mengikuti program. Merupakan media komunikasi yang dihadiri oleh petani, penyuluh, petani non SL-PTT dan masyarakat tani pada umumnya.

Untuk

memperkenalkan PTT dan alih teknologi kepada masyarakat di sekitas lokasi

percontohan. Melalui temu lapang ini, petani peserta juga berbagi informasi tentang dampak yang dirasakan baik sebelum maupun sesudah penerapan teknologi PTT.

Sumber : Adaptasi dari Pedoman Teknis SL-PTT Padi dan Jagung (2013)

Peran Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, yang menurut UU No. 16 tahun 2006 terbagi menjadi tiga. Pertama, penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Kedua, penyuluh swasta merupakan penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Ketiga, penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Tugas pokok penyuluh pertanian menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008 meliputi:

1. Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi: identifikasi potensi wilayah, memandu penyusunan rencana usaha petani, penyusunan program penyuluhan pertanian, dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.

2. Melaksanakan penyuluhan pertanian, meliputi: penyusunan materi, perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian, dan menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani.

3. Evaluasi dan pelaporan, meliputi: evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.

4. Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi: penyusunan pedoman/ juklak/juknis penyuluhan pertanian, kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian, dan pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian.

5. Pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian, penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pertanian, dan pemberian konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan/atau perorangan.

6. Penunjang tugas Penyuluh Pertanian, meliputi: peran serta dalam seminar/ lokakarya/konferensi, keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian, perolehan penghargaan/tanda jasa, pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan, keanggotaan dalam organisasi profesi, dan perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Sumardjo (2008) menjelaskan bahwa sistem penyuluhan pertanian mengandalkan penyuluh yang berkompeten untuk mewujudkan fungsi sistem penyuluhan sesuai amanat UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Penyuluh pertanian dikatakan berkompeten apabila mampu :

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyuluhan dengan terampil untuk memberdayaan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya.

3. Melakukan tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semula.

4. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (lokal spesifik).

5. Mampu mensinergikan kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

Untuk menjalankan peran penyuluh pertanian tersebut, seorang penyuluh harus memiliki karakteristik personal yang mampu meningkatkan partisipasi petani dalam program SL-PTT. Anwas (2009) menyatakan bahwa kompetensi penyuluh mempengaruhi perubahan persepsi dan sikap petani. Kompetensi penyuluh dipengaruhi oleh faktor lingkungan dengan menciptakan suasana yang mendorong penyuluh melakukan proses belajar. Beberapa karakteristik penyuluh yang diduga mempengaruhi komunikasi partisipatif petani dalam program SL-PTT sebagai berikut :

Pengalaman Penyuluh

Ketepatan komunikasi yang tinggi dapat dicapai jika sumber komunikasi memiliki kepercayaan diri dan faktor-faktor kepribadian individu (seperti motivasi, aspirasi) yang tinggi. Selain itu pengalaman menjalani profesi sebagai penyuluh juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan proses komunikasi. Pengalaman atau masa kerja merupakan jumlah tahun yang telah dilalui seorang penyuluh dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai penyuluh pertanian, diukur menggunakan skala rasio dalam tahun. Pengalaman akan mempengaruhi perilaku seseorang dan produktivitas kerja. Penelitian Narso (2012) menemukan bahwa masa kerja atau pengalaman berhubungan nyata terhadap persepsinya terkait peran yang dijalankan.

Penguasaan Materi

Proses komunikasi yang efektif dapat terjadi jika penyuluh memahami materi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga dituntut memiliki pengetahuan tentang karakteristik petani, menguasai cara-cara menghasilkan dan memperlakukan pesan-pesan, serta mampu membuat pilihan-pilihan dalam menentukan saluran komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi sesuai dengan karakteristik petani. Materi yang disampaikan dalam SL-PTT adalah pengetahuan teknologi PTT yang ditawarkan meliputi penggunaan bibit unggul, penanaman dengan sistem jejer legowo, pemupukan berimbang, pengairan berselang, pengendalian hama terpadu, panen dan penanganan pasca panen.

Kemampuan Berkomunikasi

Komunikasi Partisipatif dalam Pembangunan Sejarah Komunikasi Partisipatif

Komunikasi pembangunan partisipatif pertama kali digunakan secara resmi dalam sebuah seminar di Amerika Latin pada tahun 1978 yang disponsori oleh Center for Advanced Studies and Research for Latin America (Huesca 2002). Komunikasi partisipatif pertama kali dicetuskan oleh intelektual dari Amerika bernama Paulo Freire yang mengaskan bahwa secara individual atau bersama-sama menyuarakan kata-katanya adalah hak semua orang, bukan untuk beberapa orang saja (Freire 1972). Masyarakat dahulu yang termasuk kaum marjinal tidak mampu menyuarakan aspirasinya, kehendak, dan permasalahannya sendiri.

Mefalopulos (2003) mengkaji secara mendalam dan membandingkan komunikasi partisipatif secara teoritis dalam literatur dan praktis dalam proyek “Communication in Southren Africa” di Harare, Zimbabwe pada tahun 1994 menemukan bahwa komunikasi partisipatif merupakan pendekatan yang mampu memfasilitasi masyarakat terlibat dalam keputusan tentang isu yang berdampak pada hidup mereka, sebuah proses yang mampu menangani kebutuhan dan akan membantu meningkatkan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat akar rumput sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terkait masalah dan keakraban dengan pemangku kepentingan. Sifat komunikatif yang dimaksud digunakan untuk membangun kepercayaan, pertukaran pengetahuan dan persepsi tentang masalah serta peluang sehingga tercapai konsensus dalam pemecahan masalah dengan semua pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hasil penelitian Msibi & Penzhorn (2010) tentang komunikasi partisipatif pada pemerintah daerah di Afrika Selatan dengan studi kasus kota Kungwini menemukan bahwa komunikasi partisipatif memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Afrika Selatan mengakui pentingnya pendekatan komunikasi partisipatif dalam pembangunan dengan fokus keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini karena komunikasi partisipatif memastikan masyarakat adalah bagian dari proses pembangunan. Bessette 2006:13 dalam Msibi & Penzhorn (2010) menambahkan bahwa prinsip pemberdayaan dalam komunikasi partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi masalah mereka, mencari solusi, dan mengambil keputusan untuk penerapan tindakan dalam pembangunan.

Pembangunan di Indonesia sejak terlepas dari belenggu penjajahan dipandang sebagai strategi investasi yang identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan ini mendapat banyak kritikan karena menimbulkan kerusakan alam, kesenjangan sosial, dan ketergantungan. Dalam paradigma pembangunan ini masyarakat dijadikan sebagai obyek pembangunan. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam paradigma ini kerapkali dilakukan secara top-down. Program yang dicanangkan sering tidak berhasil karena kurang melibatkan masyarakat dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(Nasution 1996). Komunikasi pembangunan adalah proses interaksi seluruh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi mereka. Dalam hal ini, partisipasi tercipta melalui komunikasi dan dengan komunikasi, pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan.

Belajar dari kesalahan pembangunan masa lalu, maka diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam pembangunan, di antaranya melalui pendekatan pembangunan bottom-up yaitu pendekatan pembangunan dengan ciri keputusan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dan diskusi (dialog) yang bersifat terbuka dengan menekankan upaya pemberdayaan (empowerment). Pendekatan semacam ini dapat juga disebut model komunikasi partisipatif. Habermas (1984, 1989 dalam Melkote 2006) menyatakan bahwa model komunikasi partisipatif telah melengkapi kekurangan dari teori partisipasi dengan menggunakan acuan teori tindakan komunikatif untuk memberikan pendekatan analitis terhadap masalah definisi dan skala kegiatan partisipasi termasuk komunikasi (Jacobson, 2003).

Di Indonesia, telah ditemukan bahwa pengembangan komunikasi partisipatif dalam komunikasi kelompok di Teluk Bintuni dapat menciptakan iklim komunikasi yang merangsang para partisipan berani mengeluarkan pendapat atau ide pembangunan (Tahoba 2011). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Satriani dan Muljono (2011) tentang komunikasi partisipatif pada program pos pemberdayaan keluarga di kota Bogor yang mengatakan bahwa komunikasi partisipatif dalam Posdaya Kenanga memiliki dampak positif yakni saling berbagai informasi dan pengetahuan, menyelesaikan permasalahan secara bersama dan terjalinnya keakraban sesama kader.

Pengertian Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif merupakan pendekatan dalam pembangunan yang menggunakan perpaduan model komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi pembangunan partisipatif diyakni sebagai sebuah pendekatan yang paling menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan, membangun rasa percaya diri dan kemampuan sendiri masyarakat (Rajasunderam 1996 dalam Hadiyanto 2008). Ukuran pembangunan dalam paradigma ini pun lebih menekankan pada pembangunan manusia. Pergeseran atau perubahan paradigma ini lebih memandang komunikasi sebagai proses-proses yang memungkinkan masyarakat lebih aktif dan proses pembangunan itu sendiri dimulai dari rakyat sebagai spirit utamanya (Hadiyanto 2008).

Beberapa perbedaan komunikasi pembangunan partisipatif dengan strategi komunikasi lainnya menurut Dagron (2001) antara lain :

1. Komunikasi Horizontal vs Vertikal. Setiap manusia dipandang sebagai individu yang aktif merespon stimulus dalam lingkungan sehingga menjadi subjek yang dinamis bukan pribadi yang pasif dan orang lain yang membuat keputusan kehidupan mereka.

2. Proses vs Kampanye. Masa depan masyarakat berada di tangan mereka yang ditempuh dengan cara dialog dan partisipasi bukan kampanye dari atas yang kurang membangun masyarakat bawah.

3. Jangka Panjang vs Jangka Pendek. Komunikasi dan pembangunan dipandang sebagai proses jangka panjang yang butuh waktu untuk diterima oleh rakyat, bukan jangka pendek yang kurang sensitif terhadap budaya setempat.

4. Kolektif vs Individual. Komunitas desa bertindak secara kolektif untuk memenuhi kepentingan mayoritas, dibandingkan rakyat yang menjadi target secara individual.

5. Dengan vs Untuk. Meneliti, merencanakan dan mendiseminasikan pesan dengan melibatkan rakyat, bukan sekedar untuk rakyat.

6. Spesifik vs Masif. Proses komunikasi disesuaikan dengan komunitas tertentu, seperti bahasa, isi, budaya, dan media yang digunakan, bukan menggunakan teknik, media, dan pesan untuk kelompok yang memiliki budaya dan kondisi sosial yang berbeda.

7. Kebutuhan Rakyat vs Keharusan Pemerintah. Dialog berbasis komunitas dan cara-cara komunikasi untuk membantu mengidentifikasi antara kebutuhan yang dirasakan dengan kebutuhan yang dibutuhkan, bukan atas kehendak dan kepentingan golongan tertentu.

8. Kepemilikan vs Akses. Proses komunikasi merupakan hak setiap rakyat dan memberikan kesempatan yang sama kepada komunitas lain, bukan sekedar memberikan akses yang dikondisikan oleh faktor sosial, politik, atau agama.

9. Penyadaran vs Persuasi. Proses untuk mencapai penyadaran dan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, masalah, dan solusi, bukan persuasi untuk mengubah perilaku jangka pendek.

Sejalan dengan hal yang dikemukakan di atas, Rahim (2004) menyatakan bahwa komunikasi partisipatif dapat diwujudkan dalam bentuk dialog. Esensi dari sebuah dialog adalah pengakuan dan penghormatan terhadap pembicara lain. Setiap pembicara merupakan subjek yang otonom, bukan sebagai obyek komunikasi serta memiliki hak yang sama untuk berbicara dan untuk didengar, mengharapkan suara mereka tidak ditekan atau digabung dengan suara lain. Hal tersebut adalah bentuk ideal komunikasi partisipatif di mana didapatkan benang merah dari kesatuan dan keragaman suara yang menghubungkan kepentingan umum masyarakat.

permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk bicara atau untuk didengar dan mengharap bahwa suaranya tidak akan ditekan oleh orang lain atau disatukan dengan suara orang lain(Tufte 2009).

Pendekatan model komunikasi partisipatif menempatkan martabat petani secara lebih layak. Keberadaan petani dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi yang tinggi (Sumardjo 2007). Pendekatan ini merupakan partisipasi baik vertikal maupun horizontal. Artinya, keputusan di tingkat perencana program pembangunan sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan di tingkat bawah (sasaran pembangunan) tanpa harus mengabaikan arah dan percepatan pembangunan, dengan titik berat pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan hak manusia.

Hadiyanto (2008) menyatakan pendekatan komunikasi partisipatif akan mengalami kegagalan jika tidak memenuhi prasyarat sebagai berikut :

1. Perlunya ditumbuhkan keyakinan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam membuat keputusan. Masyarakat bukan sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek yang aktif dalam seluruh proses pembangunan. Selain itu, diperlukan kerelaan dari pihak pemerintah, lembaga masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan untuk berbagi kekuasaan. 2. Komunikasi pembangunan partisipatif harus menjamin terwujudnya

kerjasama timbal balik pada setiap tingkatan partisipan. Artinya, setiap pihak harus berusaha manghargai dan menghormati pendapat dan sikap orang lain, serta memiliki rasa saling percaya. Komunikasi partisipatif lebih berpusat pada penciptaan makna bersama yang menitikberatkan pada tercapainya konsensus atau kesepakatan.

3. Komunikasi pembangunan partisipatif harus mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara sehingga tidak ada dominasi dalam arus informasi dari salah satu pihak. Setiap pihak seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sama-sama memposisikan dirinya sebagai aktor komunikasi. Setiap pihak adalah mitra sejajar yang memiliki semangat saling berbagi.

4. Komunikasi pembangunan partisipatif menghasilkan keputusan secara demokratis melalui proses interaksi dan transaksi secara terus-menerus sehingga konsensus dapat dipertahankan. Komunikasi harus berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, bebas dari tekanan, dan setiap yang terlibat mengambil manfaat sesuai kontribusinya secara adil.

5. Komunikasi pembangunan partisipatif harus mampu membuka akses dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan semua media komunikasi yang tersedia.

sebagai pendamping dalam setiap tahapan program SL-PTT untuk keputusan menerapkan teknologi.

Diduga bahwa keberhasilan dalam melakukan proses dialog SL-PTT terjadi apabila penyuluh dan petani memiliki kedudukan dan kekuatan (power) yang sama. Petani maupun penyuluh dituntut memiliki pengetahuan diantaranya terdiri dari prinsip-prinsip (Havelock 1971):

1. Keterkaitan (linkage) yakni jumlah, variasi dan interaksi sistem sumber dan pengguna, tingkat interelasi dan hubungan dalam pemecahan masalah. 2. Struktur yakni derajat sistematika organisasi dan koordinasi antara sistem,

sumber, sistem pengguna, dan strategi penyebaran dan penggunaan informasi.

3. Keterbukaan yakni keyakinan bahwa perubahan memang dikehendaki dan dimungkinkan, kesediaan dan kesiapan menerima bantuan pihak lain, kesediaan dan kesiapan mendengarkan kebutuhan pihak lain dan memberi bantuan dan suasana sosial yang kondusif untuk perubahan.

4. Kapasitas yakni kemampuan untuk mengerahkan dan menginvestasikan berbagai sumberdaya: modal, kekuasaan, ukuran perhatian, intelegensi, pendidikan, dan pengalaman.

5. Imbalan (reward) yang diterima misalnya dari segi kekerapannya, kesegarannya, jumlahnya, kemanfaatnya, dan karirnya.

6. Kedekatan yakni keakraban, keserupaan dari segi waktu, tempat dan konteks.

Hughes et al. (2009) menyebutkan beberapa sumber kekuasaan yang mampu mempengaruhi orang lain, seperti kekuasaan memaksa (Coercive Power), kekuasaan memberi imbalan (Reward Power), kekuasaan resmi (Legitimate Power), kekuasaan karena ahli (Expert Power), dan kekuasaan karena pantas dijadikan contoh (Referent Power). Berdasarkan hal tersebut, penyuluh pertanian setidaknya memiliki kekuasaan karena ahli dan kekuasaan karena pantas dijadikan contoh sehingga mampu mempengaruhi petani ikut berpartisipasi aktif dalam proses dialog.

Kekuasaan karena ahli timbul pada diri penyuluh karena ia memiliki keahlian, keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang pertanian. Sedangkan kekuasaan karena pantas dijadikan contoh timbul karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini diduga dapat menimbulkan kekaguman pada petani. Misalnya seorang penyuluh dengan kepribadian menarik dan bersifat baik membuat petani enggan menolak ajakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam SL-PTT.

Proses Komunikasi Partisipatif

1. Partisipan komunikasi

Partisipan komunikasi dalam penelitian ini meliputi petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah Kabupaten Sidrap. Beberapa karakteristik petani yang diduga mempengaruhi komunikasi partisipatif dalam penelitian ini antara lain :

a. Umur. Umur petani berkaitan erat dengan tingkat perkembangannya dalam berpikir sehingga turut mempengaruhi mekanisme belajar dan kematangan otak. Data P3PK (1998 dalam Purnaningsih 2006) menyebutkan bahwa sebagian besar petani Indonesia sekitar 76,2% berusia 25 sampai 54 tahun, dan sebagian kecil sekitar 21,46% berusia di atas 55 tahun. Penelitian Aminah (2013) menemukan bahwa umur produktif memungkinkan petani ikut serta dan terlibat aktif dalam program pemberdayaan, memiliki kemampuan menyerap berbagai informasi dan inovasi untuk diterapkan ketika berusaha tani. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, diduga bahwa petani yang berusia lebih tua akan memiliki perbedaan perilaku dalam dialog untuk keputusan dengan petani yang berusia lebih muda.

b. Tingkat Pendidikan Formal. Slamet (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk menghasilkan perubahan pada perilaku manusia. Pendidikan dapat membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan cara berpikir ilmiah sehingga diharapkan petani dapat melakukan proses belajar mengambil keputusan. Tingkat pendidikan diduga mempengaruhi kemampuan menyatakan pendapat. Penelitian Aminah (2013) menemukan bahwa pendidikan formal petani yang rendah menyebabkan wawasan yang terbatas dan kreatifitas yang menurunkan produktivitas padi.

c. Pengalaman Berusaha tani. Pengalaman merupakan pengetahuan yang diperoleh petani selama proses belajar dalam mengelola usaha taninya. Pengalaman akan mempengaruhi perilaku seseorang. Penelitian Sadono (2012) menemukan bahwa petani dengan pengalaman berusaha tani rata-rata 25 tahun memiliki perilaku dan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya.

d. Luas Lahan. Lahan pertanian merupakan aset dan sumberdaya alam di mana petani menggantungkan kehidupan mereka. Lahan pertanian yang digarap oleh petani mempengaruhi konsep diri, terutama dalam menentukan jenis produksi dan pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian. Tingkat penguasaan lahan petani merupakan faktor produksi yang memegang peran penting dalam meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan keberdayaan petani.

Partisipan harus memiliki keterampilan berkomunikasi, khususnya komunikasi berbicara, mendengarkan dan berpikir. Keterampilan berpikir menjadi penting karena menentukan kemampuan individu atau partisipan dalam melakukan interpretasi terhadap informasi yang akan menghasilkan makna. Keterampilan berkomunikasi ditunjukkan dengan penggunaan metode dan strategi komunikasi yang tepat.

Penelitian Tahoba (2011) tentang strategi komunikasi pada komunitas adat di Teluk Bintuni adalah melalui peningkatan kesadaran partisipasi pembangunan dengan cara melakukan pendekatan persuasif yang melibatkan peran serta tokoh adat, menciptakan iklim komunikasi yang dapat merangsang partisipan berani mengeluarkan pendapat serta mengembangkan komunikasi partisipatoris dalam komunikasi kelompok.

2. Pesan atau materi

Keberhasilan sebuah pembangunan ditunjang oleh proses komunikasi yang efektif. Komunikasi harus didesain sedemikian rupa agar pesan yang ingin disampaikan kepada petani dapat dimaknai. Salah satu kesalahan pembangunan pada masa lalu adalah penggunaan model pembangunan di mana proses perencanaan dan keputusan secara top-down. Diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam pembangunan, di antaranya melalui pendekatan pembangunan bottom-up yang menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menekankan upaya pemberdayaan.

Penelitian Kifli (2007) tentang strategi komunikasi pembangunan pada komunitas dayak di Kalimantan Barat menemukan bahwa berbagai bentuk materi komunikasi yang selama ini tersedia, ternyata belum dapat dipahami atau diakses dengan optimal oleh orang Dayak. Materi komunikasi dari dari media cetak atau bahkan elektronik (seperti brosur, leaflet, majalah, radio, dan televisi) tidak dapat diakses karena keterisoliran geografis dan kendala.

3. Saluran komunikasi

Komunikasi Partisipatif di Ruang Publik

Proses komunikasi dengan prinsip demokrasi tidak hanya mengandaikan bahwa semua orang dapat berbicara dengan kesempatan yang sama tentang masalah pribadi ataupun kelompok, keinginan dan keyakinannya (Habermas, 1984). Namun, proses komunikasi yang ideal akan dicapai dari pendapat pribadi atau kelompok yang berkembang dalam debat rasional kritis dalam sebuah ruang publik. Ruang publik memiliki fungsi yang sangat besar di dalam masyarakat demokratis, yakni sebagai ruang yang berusaha mewujudkan keseimbangan terhadap kekuasaan politik dan ekonomi. Ruang publik juga sebagai jembatan antara penguasa dan masyarakat, mencapai legitimasi dan pengakuan masyarakat, serta memahami arah yang diinginkan masyarakat melalui dialig dalam ruang publik. Hanya melalui ruang publik, masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya dengan harapan akan diakomodir oleh penguasa atau pemerintah. Ruang publik hanya dapat mencapai fungsinya jika tercipta situasi yang ideal untuk berdialog, yakni keadaan di mana masalah/topik yang diperdebatkan dapat dibicarakan dan diargumentasikan secara rasional. Situasi yang ideal yakni kebenaran tidak menjadi obyek dari kepentingan tersembunyi, melainkan muncul lewat argumentasi.

Masyarakat memiliki tiga jenis kepentingan yang masing-masing memiliki pendekatan dan rasionya masing-masing. Pertama, kepentingan teknis yakni kepentingan untuk menyediakan sumberdaya natural. Kedua, kepentingan interaksi yakni kerjasama sosial amat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Habermas menamakannya kepentingan “praktis”, mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi beserta praktek-prakteknya. Ketiga, kepentingan kekuasaan. Tatanan sosial, secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama juga memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kekuasaan mengarah pada distorsi terhadap komunikasi, namun dengan menjadi sadar akan adanya ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu kelompok kemudian dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Maka, kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang “emansipatoris”.

Penelitian Terdahulu terkait Sekolah Lapangan dan Komunikasi Partisipatif

Tabel 2. Penelitian terdahulu tentang sekolah lapangan dan komunikasi partisipatif

Peneliti/Tahun/Judul Temuan Penting

1. Fachrista, dkk/ 2013/ Strategi Pengembangan Pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Bangka Belitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas mencapai 1,13 t/ha (tahun 2010). Komponen PTT yang diadopsi seperti penggunaan varietas unggul, bibit muda, tanam 1-3 bibit per rumpun, pengolahan lahan, penggunaan mesin pertanian serta panen tepat waktu. Alternatif strategi pengembangan SL-PTT adalah peningkatan kualitas pendamping, peningkatan sarana dan prasarana pendamping, reorientasi dan restruktisasi pelaksana pendamping, serta meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. 2. Aminah/ 2013/ Model

Komunikasi Partisipatif untuk Keberdayaan Petani Kecil dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat.

Penerapan komunikasi partisipatif dalam program pemberdayaan petani dan proses pembelajaran petani tergolong rendah. Komunikasi partisipatif atau dialog rendah pada tahap pelaksanaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi dan kesetaraan dalam dialog. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas program, intensitas peran pendamping dan karakteristik petani. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran petani maka perlu dilakukan penyuluhan partisipatif dengan dialog sebagai sarana utama berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan antara petani dan stakeholders.

3. Lestari, dkk/ 2012/ Respon petani terhadap program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) Padi Sawah di Desa Pulau Birandnag, Kampar Timur.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan petani meningkat, terjadi perubahan sikap dan tindakan dalam menerapkan semua komponen program (kecuali sistem tanam jejer legowo karena jarak tanam tersebut bisa mengurangi jumlah produksi padi), keterampilan juga meningkat yakni petani mampu memilih dan mengusahakan bibit unggul bermutu, penanaman, penanganan panen dan pasca panen.

4. Sadono/ 2012/ Model Pemberdayaan Petani dalam Pengelolaan Usahatani Padi di Kabupaten Karawang dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

[image:33.595.100.514.117.807.2]Peneliti/Tahun/Judul Temuan Penting 5. Nurhayati/ 2011/

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi dalam Sekolah Lapang Padi di Cikarawang, Bogor Barat.

Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan pengetahuan (kognitif) dan perubahan sikap peserta SL-PTT namun tidak sampai pada perubahan tindakan dalam menerapkan teknologi pada lahan usahatanonya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh PRA yang tidak dilaksanakan sehingga tidak diketahui secara menyeluruh keadaan setempat mulai dari kekurangan dan hambatan yang dirasakan.

6. Nurbaeti, dkk/ 2010/ Penerapan Model Pengelolaan Tanaman & Sumberdaya Terpadu Padi Sawah Irigasi diSumendang.

Hasil yang dicapai adalah: 1) sebagian petani belum melaksanakan PTT sesuai anjuran karena petani masih ragu untuk menerima teknologi baru, terutama dalam cara tanam legowo, 2) penerapan PTT dapat meningkatkan hasil panen (GKP) 15 % dan efisiensi masukan produksi terutama dalam penggunaan benih dan pupuk, 3) peluang penerapan ditingkat pengguna dapat ditingkatkan melalui perbaikan aspek teknologi pengaturan air, penggunaan jerami padi atau bahan organik lain dan penggunaan alat perontok gabah, dan 4) strategi pengembangan model PTT adalah melaksanakan unit-unit percontohan di wilayah kerja PPL bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. 7. Hadiyanto/ 2009/ Desain

Pendekatan Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Peternak Domba Rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi langsung melalui pertemuan kelompok masih efektif yang didukung dengan pemberian media cetak leaflet untuk meningkatkan pengetahuan. Leaflet dirancang dengan kombinasi foto dan teks ringkas dengan perlakuan sebab-akibat dan format pesan informasional, argumentatif, dan memotivasi peternak. Peternak yang memperoleh leaflet lebih fokus pada pesan yang tertulis dengan ilustrasi foto yang membantu daya ingat sehingga peningkatan pengetahuan lebih nyata.

8. Marsudi/ 2009/ Evaluasi Petani Peserta Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kabupaten Ngawi.

Peneliti/Tahun/Judul Temuan Penting 9. Nurawan/ 2007/ Peningkatan

Produksi Padi dengan Pendekatan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu, Analisis Usahatani dan Respons Petani terhadap Komponen Teknologi PTT Padi.

Penerapan teknologi PTT dapat meningkatkan produksi padi, diperoleh keuntungan sebesar Rp 5.432.200 dan non PTT Rp 2.316.200, dan petani di dea Clulu (Kab. Ciamis) sangat respon terhadap komponen teknologi dengan model PTT terutama komponen cara tanam jajar legowo dan varietas Ciherang, umur bibit 20 hari, dan penggunaan Bwd, terbukti dengan bertambahnya luas lahan yang menggunakan teknologi tersebut.

10.Mefalopulos, P/ 2003/ Theory and Practice of Participatory Communication (The case of the FAO Project “Communication for Devolopment in Southern Africa”)

Komunikasi partisipatif merupakan pendekatan yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebuah proses yang mampu menangani kebutuhan dan akan membantu meningkatkan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat akar rumput sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terkait masalah dan keakraban dengan pemangku kepentingan.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis keputusan petani dalam adopsi (penerapan) teknologi pada program SL-PTT di mana pengambilan keputusan merujuk pada proses penerapan komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif merujuk pada konsep komunikasi pembangunan bersifat partisipatif yang tidak hanya sebatas hadir dalam berbagai pertemuan, tetapi lebih kepada menempuh cara-cara dialog dalam keputusan (Rahim 2004). Komunikasi partisipatif mengarahkan petani sebagai sasaran dalam menganalisis sendiri masalahnya, menetapkan tujuan, menemukan solusi, dan mengambil keputusan (tindakan).

Tujuan utama pelaksanaan komunikasi partisipatif adalah sejauh mungkin menempuh cara-cara dialog dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk keputusan pengelolaan usaha tani. Upaya tersebut melalui proses belajar yang mengedepankan dialog antara penyuluh pertanian dan petani. Adapun tujuan program SL-PTT adalah percepatan adopsi teknologi untuk peningkatan produksi padi. Letak penelitian ini adalah melihat dan menganalisis penerapan komunikasi partisipatif dalam setiap tahapan SL-PTT untuk mencapai keputusan petani untuk menerapkan teknologi.

Komunikasi partisipatif merupakan peubah tidak bebas yang dipengaruhi oleh peubah karakteristik petani, karakteristik penyuluh, dan saluran komunikasi dalam program SL-PTT. Petani dan penyuluh pertanian dalam tataran komunikasi partisipatif bertindak sebagai partisipan, keduanya harus mempunyai keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, dan memperhatikan kondisi sosial budaya. Seorang penyuluh pertanian berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2006 dalam menjalankan perannya harus memahami cara atau metode dalam penyampaian pesan, menguasai materi yang diberikan, dan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan petani, mencari informasi inovasi melalui berbagai saluran komunikasi serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara dialogis. Selain itu, penyuluh pertanian bersama-sama dengan petani diharapkan mampu membuat perencanaan yang baik terkait kegiatan penyuluhan dalam mencapai ketepatan komunikasi.

Lokasi berbeda di Kabupaten Karawang dan Cianjur menunjukkan bahwa sekolah lapangan kurang mampu memberdayakan petani dalam mengelola usaha taninya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat partisipasi petani dalam kelompok, pola pemberdayaan yang kurang sesuai, kurangnya dukungan lingkungan fisik dan sosial ekonomi, rendahnya ciri kepribadian petani, dan kurang tersedianya informasi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani padi (Sadono 2012).

Peubah dalam penelitian ini meliputi karakteristik petani (X1) meliputi umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman berusaha tani, luas lahan garapan, dan status sosial. Peubah lain yang dianggap mempengaruhi adalah karakteristik penyuluh (X2) meliputi penguasaan materi komunikasi dan keterampilan berkomunikasi penyuluh. Serta peubah saluran komunikasi (X3) yakni media atau saluran lain yang dipakai selain tahapan SL-PTT. Adapun peubah terikat dalam penelitian ini adalah proses penerapan komunikasi partisipatif (dialog) pada tahapan SL-PTT meliputi tahap PRA, pertemuan, diskusi, dan temu lapang. Peubah komunikasi partisipatif (Y1) diukur dengan kesempatan berdialog, keaktifan petani bertanya/memberi saran, tanggapan penyuluh, dan keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan. Peubah terikat (Y2) adalah keputusan petani dalam menerapkan teknologi yang diukur dengan indikator tidak menerapkan, menerapkan sebagian, dan menerapkan sepenuhnya.

[image:37.595.109.548.383.698.2]Hubungan antar peubah yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini selengkapnya dijelaskan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional Komunikasi Partisipatif dalam Program SL-PTT.

Karakteristik Petani (X1) : (X1.1) Umur

(X1.2) Tingkat Pendidikan

(X1.3) Pengalaman Berusaha tani (X1.4) Luas Lahan

(X1.5) Status Sosial

Saluran Komunikasi (X3) : (X3.1) Media lain selain Tahapan

SL-PTT

Proses Penerapan Komunikasi Partisipatif (Dialog) dalam SL-PTT

(Y1)

(Y1.1) Kesempatan berdialog (Y1.2) Keaktifan petani bertanya/

memberi saran (Y1.3) Tanggapan penyuluh (Y1.4) Keterlibatan petani dalam

proses pengambilan keputusan

Keputusan Penerapan Teknologi (Y2)

Karakteristik Penyuluh (X2) : (X2.1) Penguasaan Materi PTT (X2.2) Kemampuan berkomunikasi

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian berikut :

1. Proses penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT dipengaruhi secara nyata oleh karakteristik petani, karakteristik penyuluh, dan saluran Komunikasi.

2. Keputusan petani dalam penerapan teknologi PTT dipengaruhi secara nyata oleh proses penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini didesain dengan metode survei yang bertujuan untuk menganalisis dan menerangkan sejauh mana proses penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT. Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini berbentuk deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik petani, karakteristik penyuluh, saluran komunikasi, proses penerapan komunikasi partisipatif dalam program SL-PTT, dan keputusan petani terkait penerapan teknologi. Penelitian survei dibatasi pada sampel yang mewakili populasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menelaah pengaruh antar peubah bebas terhadap peubah terikat yang dijelaskan dalam kerangka pemikiran. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari keakuratan fakta di lapangan dengan interpretasi yang tepat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret-April 2014. Kabupaten Sidrap merupakan penghasil padi terbesar di Sulawesi Selatan sehingga mendapatkan predikat sebagai penyangga pangan untuk Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena :

1. Informasi dari Balai Penyuluhan Pertanian Kota Sidrap bahwa Desa Abbokongeng merupakan salah satu desa yang memiliki petani dan kelompok tani yang aktif dan ulet.

2. Desa Abbokongeng merupakan pusat pemberdayaan program SL-PTT dengan peluang pengembangan usaha tani pad