ANALISIS DETERMINAN KINERJA PETUGAS SURVEILANS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA PEMATANG SIANTAR

TAHUN 2013

TESIS

Oleh

MALAPTHA GINTING 117032171/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

THE ANALYSYS ON DETERMINANT OF THE PERFORMANCE OF HEMORRHAGIC FEVER SURVEILLANCE PERSONNEL IN

PEMATANGSIANTAR, IN 2013

THESIS

By

MALAPTHA GINTING 117032171/IKM

MAGISTER OF PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH

UNIVERSITY OF SUMATERA UTARA MEDAN

ANALISIS DETERMINAN KINERJA PETUGAS SURVEILANS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA PEMATANG SIANTAR

TAHUN 2013

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

MALAPTHA GINTING

117032171/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : ANALISIS DETERMINAN KINERJA PETUGAS SURVEILANS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2013 Nama Mahasiswa : Malaptha Ginting

Nomor Induk Mahasiwa : 117032171

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri

Menyetujui Komisi Pembimbing

Ketua

(Dr. Yeni Absah, S.E, M.Si)

Anggota

(dr.Surya Dharma, M.P.H)

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

Telah Diuji

pada Tanggal : 10 Pebruari 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Yeni Absah, S.E, M.Si Anggota : 1. Dr. Surya Dharma, M.P.H

PERNYATAAN

ANALISIS DETERMINAN KINERJA PETUGAS SURVEILANS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA PEMATANG SIANTAR

TAHUN 2013

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2014

Malaptha Ginting

ABSTRAK

Surveilans epidemiologi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit menular, tidak terkecuali pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Pematangsiantar.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan eksplanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan determinan kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas surveilans DBD puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang berjumlah 34 orang sekaligus menjadi sampel penelitian (total sampling). Pengumpulan data meliputi data primer melalui angket dan data sekunder melalui pencatatan dan pelaporan puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar. Analisa data meliputi analisa univariat, bivariat dengan uji chi-square dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda pada taraf kepercayaan 95%.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja petugas surveilans DBD di Kota Pematangsiantar 58,8% termasuk kurang. Hasil uji chi square menunjukkan terdapat pengaruh pengetahuan (p=0,007), sikap (p=0,012), motivasi kerja (p=0,000), beban kerja (p=0,000), dukungan pimpinan (p=0,017), dan imbalan (p=0,000) terhadap kinerja petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa petugas surveilans DBD yang memperoleh imbalan yang baik berpeluang sebesar 29.085 kali mempunyai kinerja yang baik.

Disarankan agar melakukan advokasi dan dukungan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan khusus bagi petugas surveilans DBD, memotivasi petugas akan pentingnya surveilans DBD serta monitoring dan evaluasi kinerja petugas surveilans DBD secara berkala melalui mekanisme pendekatan partisipatif serta meningkatkan kemauan, dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas surveilans.

ABSTRACT

Epidemiology surveillance is a very important activity in supporting control and eradication of infectious diseases, including the activity of control and preventing DHF (dengue hemorrhagic fever) in Pematangsiantar.

The research was an analytic study with explanatory research method which was aimed to explain the determinants of performance of DHF in surveillance officer Pematangsiantar. The population was all 34 DHF surveillance officer in the working area of the Department of Health Pematangsiantar, and all of them were used as the samples, using total sampling technique. The primary data were gathered by conducting in-depth interviews and secondary data were gathered through the record and the report of the Department of Health Pematangsiantar. The data were analyzed by using univatriate which consisted of bivatriate analysis with chi square test and multivatriate analysis with multiple logistic regression tests at 95% confidence level.

The result of the analysis showed that 58.8% of the respondents were had bad performance in DHF surveillance in Pematangsiantar. The result of chi square test showed that there was the influence of knowledge (p = 0.007), attitude (p = 0.012), work motivation (p = 0.000), work load (P = 0.001), support from management (p = 0.017), and reward (p = 0.000) on the performance of DHF surveillance officer in Pematangsiantar. The result of logistic regression test showed that DHF surveillance officer who had a good reward for 29.085 times a likely to have good performance.

It is recommended that advocacy and support for budget allocation should be done in order to improve knowledge and special training for DHF surveillance officer, motivate them about the importance of DHF surveillance, monitor and evaluate the performance of DHF surveillance personnel regularly through participative approach mechanism, and improve their willingness and competence in doing their surveillance job.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul “Analisis Determinan Kinerja Petugas Surveilans Demam Berdarah Dengue di Kota Pematang Siantar Tahun 2013”.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri Universitas Sumatera Utara.

Penulis dalam menyusun tesis ini, menyadari begitu banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, semoga sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa kepada :

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, M.Sc (CTM), Sp.A(K). selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Dr.Yeni Absah, S.E, M.Si dan dr. Surya Dharma, M.P.H selaku komisi pembimbing dengan sabar dan tulus serta banyak memberikan perhatian, dukungan, pengertian dan pengarahan sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini.

5. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D dan Ir. Evi Naria, M.Kes selaku komisi penguji yang telah memberi masukan sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Minat Studi Manejemen Kesehatan Lingkungan Industri, Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama penulis belajar menjadi amal ibadah dan mendapat Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

7. Dr. Ronald H. Saragih selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang telah memberikan Izin Belajar kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan Pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

8. Para teman sejawat dan rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri.

10. Teristimewa ucapan terima kasih ini penulis curahkan kepada Isteri tercinta Bertha Juliana Pasaribu dan anak-anakku tersayang Christyne Sesilia Ginting dan Gabriel Ginting yang telah turut memberikan doa, karena kehilangan banyak waktu bersama dalam masa-masa menempuh pendidikan ini dan banyak sekali memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

Medan, Juli 2014 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Malaptha Ginting, lahir pada tanggal 26 Nopember 1974 di Deli Tua, beragama Katholik, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Nikepi Ginting dan T. Mariani Bukit. Mempunyai dua orang anak ; Christin Sesilia Ginting dan Gabriel Ginting, sekarang menetap di Jalan Handayani Perum Pemda No. 05 Kelurahan Bah Kapul Kota Pematangsiantar.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan di Sekolah Dasar Swasta (SD) RK. Xaverius Namorambe pada tahun 1981 dan diselesaikan pada tahun 1987, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) Namorambe pada tahun 1987 dan diselesaikan pada tahun 1990, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA) Deli Murni Deli Tua pada tahun 1990 dan diselesaikan pada tahun 1993, Akademi Kesehatan Lingkungan Depkes R.I. Kabanjahe pada tahun 1993 dan diselesaikan pada tahun 1996, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2001 dan diselesaikan pada tahun 2003, Strata Dua (S2) di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri tahun 2011 sampai dengan saat ini.

DAFTAR ISI

2.2.2. Pemberantasan Sarang Nyamuk Penyebab DBD ... 25

3.3.1. Populasi ... 44

3.5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas... 47

3.6. Metode Pengukuran ... 48

5.1. Kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar ... 75

5.2. Hubungan Faktor Intrinsik terhadap Kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar ... 78

5.3. Hubungan Faktor Ekstrinsik terhadap Kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar………... ... 87

DAFTAR TABEL

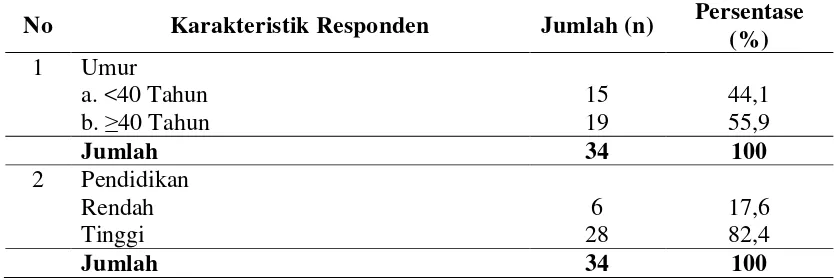

No. Judul Halaman 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Petugas Surveilans DBD di Kota

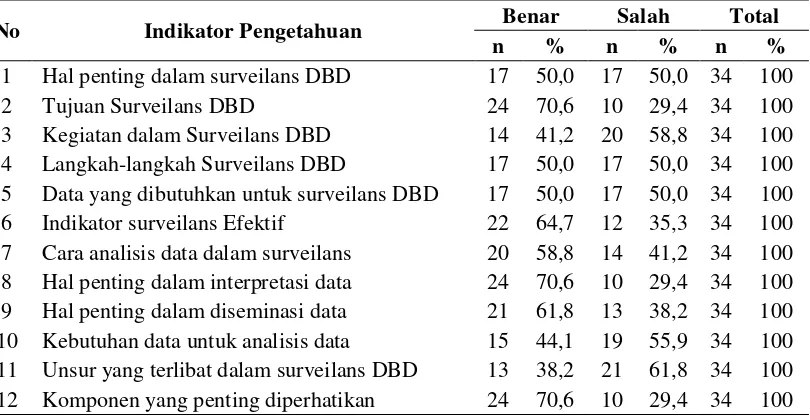

Pematangsiantar Tahun 2013 ... 54 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator variabel

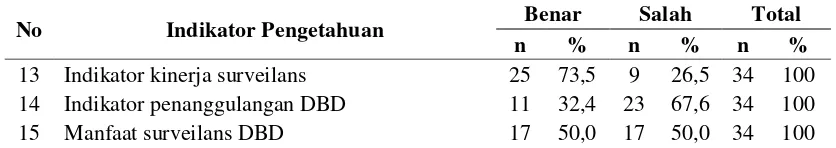

Pengetahuan ... 55 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Pengetahuan . 56 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Variabel

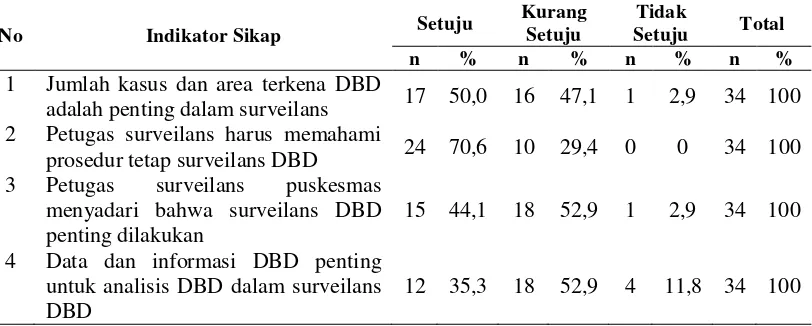

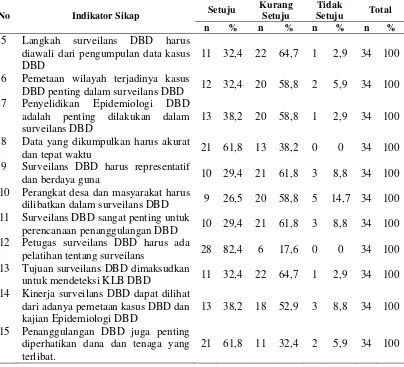

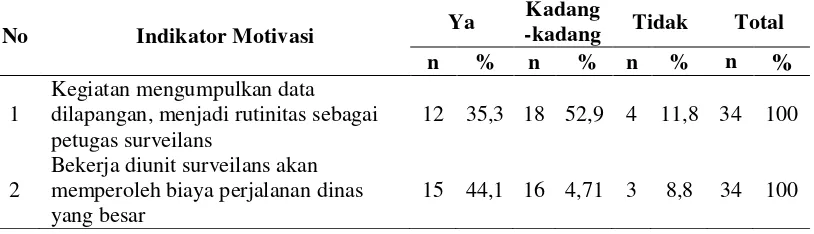

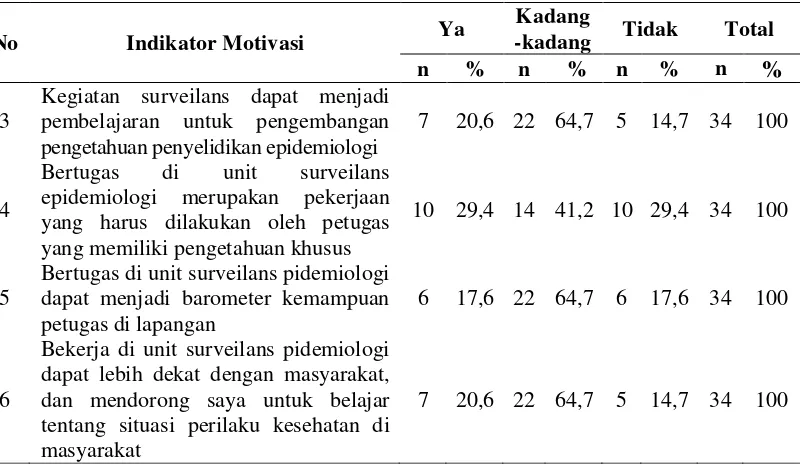

Sikap ... 59 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Sikap ... 59 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja ... 59 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Motivasi

Kerja ... 59 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Motivasi Kerja ... 61 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Beban Kerja . 62 4.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja... 63 4.11 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Dukungan

Pimpinan ... 64 4.12 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Pimpinan.. .. 65 4.13 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Variabel

Imbalan……… ... 65 4.14 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Imbalan…. ... 66 4.15 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Variabel

4.16 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar Tahun 2013… ... 68 4.17 Analisis Bivariat Faktor Intrinsik dengan Kinerja Petugas Surveilans

DBD…… ... 69 4.18 Analisis Bivariat Faktor Ekstrinsik dengan Kinerja Petugas

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Responden ... 103

2. Kuesioner Penelitian ... 104

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner ... 112

4. Hasil Pengolahan Data Penelitian ... 119

5. Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 IKM USU Medan ... 132

6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar... 133

ABSTRAK

Surveilans epidemiologi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit menular, tidak terkecuali pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Pematangsiantar.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan eksplanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan determinan kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas surveilans DBD puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang berjumlah 34 orang sekaligus menjadi sampel penelitian (total sampling). Pengumpulan data meliputi data primer melalui angket dan data sekunder melalui pencatatan dan pelaporan puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar. Analisa data meliputi analisa univariat, bivariat dengan uji chi-square dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda pada taraf kepercayaan 95%.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja petugas surveilans DBD di Kota Pematangsiantar 58,8% termasuk kurang. Hasil uji chi square menunjukkan terdapat pengaruh pengetahuan (p=0,007), sikap (p=0,012), motivasi kerja (p=0,000), beban kerja (p=0,000), dukungan pimpinan (p=0,017), dan imbalan (p=0,000) terhadap kinerja petugas Surveilans DBD di Kota Pematangsiantar. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa petugas surveilans DBD yang memperoleh imbalan yang baik berpeluang sebesar 29.085 kali mempunyai kinerja yang baik.

Disarankan agar melakukan advokasi dan dukungan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan khusus bagi petugas surveilans DBD, memotivasi petugas akan pentingnya surveilans DBD serta monitoring dan evaluasi kinerja petugas surveilans DBD secara berkala melalui mekanisme pendekatan partisipatif serta meningkatkan kemauan, dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas surveilans.

ABSTRACT

Epidemiology surveillance is a very important activity in supporting control and eradication of infectious diseases, including the activity of control and preventing DHF (dengue hemorrhagic fever) in Pematangsiantar.

The research was an analytic study with explanatory research method which was aimed to explain the determinants of performance of DHF in surveillance officer Pematangsiantar. The population was all 34 DHF surveillance officer in the working area of the Department of Health Pematangsiantar, and all of them were used as the samples, using total sampling technique. The primary data were gathered by conducting in-depth interviews and secondary data were gathered through the record and the report of the Department of Health Pematangsiantar. The data were analyzed by using univatriate which consisted of bivatriate analysis with chi square test and multivatriate analysis with multiple logistic regression tests at 95% confidence level.

The result of the analysis showed that 58.8% of the respondents were had bad performance in DHF surveillance in Pematangsiantar. The result of chi square test showed that there was the influence of knowledge (p = 0.007), attitude (p = 0.012), work motivation (p = 0.000), work load (P = 0.001), support from management (p = 0.017), and reward (p = 0.000) on the performance of DHF surveillance officer in Pematangsiantar. The result of logistic regression test showed that DHF surveillance officer who had a good reward for 29.085 times a likely to have good performance.

It is recommended that advocacy and support for budget allocation should be done in order to improve knowledge and special training for DHF surveillance officer, motivate them about the importance of DHF surveillance, monitor and evaluate the performance of DHF surveillance personnel regularly through participative approach mechanism, and improve their willingness and competence in doing their surveillance job.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa DBD sebagai penyebab utama kesakitan dan kematian anak di Asia Tenggara. Diperkirakan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 50 – 100 juta kasus DBD, dan sebanyak 500.000 diantaranya memerlukan perawatan di rumah sakit. Jumlah kasus DBD di Indonesia sebanyak 57% dari total kasus di Asia Tenggara, selanjutnya diikuti oleh Thailand 23%, kemudian Srilangka, Myanmar dan India masing-masing 6% (WHO,2009).

Penyakit DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tetapi yang paling berperan adalah Aedes aegypti karena hidupnya di dalam rumah dan sekitar rumah. Virus dengue merupakan bagian dari flaviviridae dan dapat diklasifikasikan dalam empat serotipe yaitu serotipe Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3 dan Dengue-4, dan paling sering menyebabkan kasus-kasus berat dan menyebabkan kematian adalah sterotipeDengue-3 (Depkes RI, 2007).

seluruh Propinsi di Indonesia. Pada tahun 1968 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 58 kasus dengan jumlah kematian 24 orang (CFR sebesar 41,37%), sedangkan dalam lima tahun terakhir (2002-2006) jumlah rata-rata kasus dilaporkan sebanyak 40.854 kasus dengan rata-rata kematian 701 orang (CFR 1,72%) setiap tahunnya. Pada tahun yang sama, setiap 100.000 penduduk 20-21 orang diantaranya penderita DBD dan setiap 100 penderita, rata-rata yang meninggal sebanyak 1-2 orang (Depkes RI, 2006).

Kejadian luar biasa (KLB) DBD masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1998 terjadi KLB dengan jumlah penderita sebanyak 72.133 orang dan merupakan wabah terbesar sejak kasus DBD pertama kali ditemukan di Indonesia dengan 1.411 kematian atau case fatality rate (CFR) 1,956%. Pada KLB tahun 2004, sejak Januari sampai dengan April 2004 jumlah penderita sebanyak 58.861 orang dan 669 orang diantaranya meninggal (CFR:1,14%). Kemudian tahun 2005 jumlah kasus 3.336 orang dengan 55 orang diantaranya meninggal (CFR:1,65%), dan tahun 2006 terjadi penurunan kasus selama periode Januari– September yaitu jumlah kasus 1.323 orang, 21 orang diantaranya meninggal atau CFR:1,59%, kemudian tahun 2010 jumlah penderita DBD seluruh Indonesia adalah sebanyak 5.059 kasus, dengan angka kematian 0,87, dan Pada tahun 2011 sampai bulan Agustus tercatat 24.362 kasus dengan 196 kematian (CFR: 0,80 %) (Depkes RI,2012).

sistem peringatan dini oleh pemerintah, resistensi nyamuk terhadap insektisida, serta alokasi dana. Dalam perilaku penduduk, Sebagian besar penduduk Indonesia belum menyadari pentingnya memelihara kebersihan lingkungan. Salah satu masalah yang umum ditemukan adalah rendahnya kesadaran penduduk untuk menjaga agar tidak terdapat wadah-wadah yang dapat menampung air di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga bedampak terhadapa pertumbuhan telur Aedes aegypti. Target ABJ yang telah diharapkan oleh Depkes RI adalah nilai ABJ ≥ 95%, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa wilayah atau lingkungan yang mencapai target (ABJ ≥ 95%) dapat dikategorikan sebagai wilayah yang aman DBD.

Kegiatan pemantauan jentik yang dilakukan oleh juru pemantau jentik bertujuan memantau adanya jentik nyamuk yang dilakukan di rumah guna mengetahui keadaan populasi jentik nyamuk penular penyakit DBD. Keberhasilan pelaksanaan pemantauan jentik ditinjau dari nilai ABJ dan Container Index (CI). Nilai ABJ adalah prosentase rumah yang tidak ditemukan jentik, yaitu dengan membandingkan jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa (Depkes RI,, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasyim dalam penelitian Kurniawan (2008), nilai ABJ yang relative rendah (<95%) memperbesar peluang terjadinya transmisi virus DBD.

kejadian DBD maka semakin rendah terjadinya DBD (Kurniawan, 2008). Menurut Sukowati (2010), sejak pertengahan tahun 1970-an dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu episode El Nino lebih sering, menetap dan intensif. Perubahan iklim dapat memperpanjang masa penularan penyakit yang ditularkan melalui vektor dan mengubah luas geografinya, dengan kemungkinan menyebar ke daerah yang kekebalan populasinya rendah atau dengan infrastruktur kesehatan masyarakat yang kurang. Selain perubahan iklim faktor risiko yang mungkin mempengaruhi penularan DBD adalah faktor lingkungan, urbanisasi, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk dan transportasi.

Hingga saat ini, surveilans epidemiologi DBD masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain kasus-kasus yang dilaporkan sebagai DBD, tidak semuanya didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik, terutama adanya peningkatan hematorit dan penurunan trombosit sebagaimana kriteria yang ditetapkan WHO. Hal ini menyebabkan pengelompokan penderita dan pelaporan demam berdarah atau sindrom syok dengue (SSD) belum terlaksana seperti yang diharapkan. Selain itu kasus-kasus yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan serologis jumlahnya masih sangat sedikit. (Depkes, 2005).

Profil Kesehatan Kota Pematang Siantar (2012), menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus dan kematian akibat DBD. Tahun 2007 IR sebesar 234 per 100.000 penduduk dengan CFR sebesar 2,23%, Tahun 2008 menurun menjadi 195 per 100.000 pendudu dengan CFR sebesar 1,44%, tahun 2009 meningkat tajam menjadi 245,8 per 100.000 penduduk dengan CFR sebesar 1,13%, Tahun 2010 meningkat kembali menjadi 254 per 100.000 penduduk dengan CFR 2,27%, dan Tahun 2011 menurun menjadi 254 per 100.000 penduduk dengan CFR 0,78%, namun tahun 2012 menurun menjadi 165,6 per 100.000 penduduk dengan CFR sebesar 1,82%. Keadaan tersebut menunjukkan ada fluktuasi kasus DBD secara permanen di Kota Pematang Siantar, sehingga sangat perlu dilakukan berbagai upaya yang tepat sasaran dan tepat guna, agar dapat mereduksi angka kesakitan dan kematian akibat DBD.

pengetahuan, umumnya juga masih belum mahir dalam menyusun laporan surveilans DBD, dan dilihat dari aspek ekstrinsik, diketahui masih banyak petugas kesehatan yang belum paham terhadap langkah-langkah pelaksanaan surveilans DBD, tidak tersusunnya jadwal pelaksanaan surveilans DBD.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja petugas DBD. Penelitian Lestari (2010), di Puskesmas Kota Semarang menjelaskan bahwa 51,4% petugas DBD mempunyai kinerja yang rendah, secara statistik dipengaruhi oleh motivasi petugas DBD, kepemimpinan kepala puskesmas, dan persepsi beban kerja yang berat, demikian juga dengan penelitian Zubaedah (2007) di Kota Semarang yang menjelaskan bahwa kinerja petugas Pokjanal DBD juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pokjalan DBD, dan dari faktor ekternal kinerja petugas DBD juga dipengaruhi oleh faktor imbalan, dan beban kerja.

Keseluruhan kinerja petugas Surveilans Puskesmas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Menurut Ilyas (2006) yang mengutip pendapat Gibson beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja petugas adalah kemampuan, ketrampilan, latar belakang pendidikan, motivasi kerja, sikap dan kepribadian, dukungan organisasi berupa kompensasi, kebijakan, insentif, gaya kepemimpinan dan desain pekerjaan.

variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas.

Berdasarkan hasil Survei awal yang dilakukan peneliti pada 21 Februari 2013, menunjukkan bahwa dari 4 (empat) petugas puskesmas yang terlibat langsung dengan program DBD menjelaskan bahwa pelaksanaan surveilans epidemiologi hanya dilakukan pada saat ada kasus-kasu DBD saja, dan itupun tidak didasarkan pada perencanaan yang baik, selain itu sistim pelaporan masih manual, sehingga kualitas data rendah. Permasalahan lain minimnya perhatian kepala puskesmas terhadap upaya surveilans epidemiologi, khususnya surveilans DBD, padahal kegiatan surveilans adalah bentuk kegiatan yang terus-menerus, dan masih tinggi kecenderungan arah kebijakan kepala puskesmas terhadap upaya pengobatan saja, kemudian dari aspek imbalan, tidak ada insentif khusus bagi petugas surveilans DBD, sehingga ada kecenderungan rendahnya motivasi petugas DBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Puskesmas.

1.2. Permasalahan

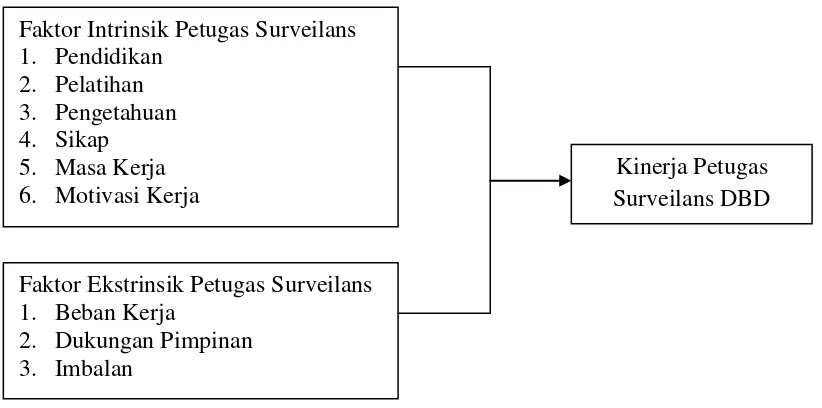

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor intrinsic (pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap dan motivasi) dan ekstrinsik (beban kerja, dukungan pimpinan dan imbalan) terhadap kinerja petugas Surveilans Demam Berdarah Dengue di Kota Pematang Siantar.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi (intrinsik dan ekstrinsik) kinerja petugas Surveilans Demam Berdarah Dengue di Kota Pematang Siantar.

1.4. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh faktor intrinsik (pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap, dan motivasi) terhadap kinerja petugas surveilans DBD di Kota Pematang Siantar. 2. Ada pengaruh faktor ekstrinsik (beban kerja, dukungan pimpinan, dan imbalan)

terhadap kinerja petugas surveilans DBD di Kota Pematang Siantar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

melalui peningkatan kualitas petugas DBD khususnya petugas Surveilans Epidemiologi Puskesmas se kota Pematang Siantar

2. Menjadi masukan bagi Kepala Puskesmas se-Kota Pematang Siantar dalam melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program DBD dan kinerja petugas Surveilans DBD di wilayah kerja puskesmasnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit Demam Berdarah Dengue

Demam Berdarah atau Demam Berdarah Dengue adalah penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis, dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus

Flavivirus, famili Flaviviridae. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti dan Ae albopictus (Depkes RI, 2007).

2.1.1. Bionomik Vektor Penular DBD

Karakteristik Ae. aegypti dan Ae albopictus sebagai penular utama virus DBD adalah kedua spesies tersebut termasuk Genus Aedes dari Famili Culicidae. Secara morfologis keduanya sangat mirip, namun dapat dibedakan dari strip putih yang terdapat pada bagian skutumnya (Merrit & Cummins, 1978). Skutum Ae. aegypti

jenis nyamuk tersebut terutama bagi petugas surveilen dan masyarakat dalam rangka mengendalikan penyakit DBD yang ditularkan oleh kedua nyamuk tersebut.

Karakteristik telur Aedes adalah berbentuk bulat pancung yang mula-mula berwarna putih kemudian berubah menjadi hitam. Telur tersebut diletakkan secara terpisah di permukaan air untuk memudahkannya menyebar dan berkembang menjadi larva di dalam media air. Media air yang dipilih untuk tempat peneluran itu adalah air bersih yang stagnan (tidak mengalir) dan tidak berisi spesies lain sebelumnya (Mortimer, 1998). Sejauh ini, informasi mengenai pemilihan air bersih stagnant

sebagai habitat bertelur Ae. aegypti banyak dilaporkan oleh peneliti searangga vekktor tersebut dari berbagai negeri. Demikian juga oleh peneliti Indonesia. Informasi tersebut telah mengarahkan fokus perhatian para surveilen pada tipe-tipe habitat seperti itu. Sementara Ae. albopictus meletakkan telurnya dipinggir kontener atau lubang pohon di atas permukaan air (Lutz, 2000). Oleh karena itu, kegiatan surveilen tidak terbatas pada media atau kontener yang berisi air atau air bersih.

di dekat permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara satu hari sampai beberapa minggu. Setelah melelewati waktu itu maka pupa membuka dan melepaskan kulitnya kemudian imago keluar ke permukaan air yang dalam waktu singkat siap terbang. Imago yang lebih awal keluar adalah jantan yang sudah siap melakukan kopulasi bila betinanya muncul belakangan. Imago Ae. albopictus biasanya melakukan kopulasi di dekat inang imago betina dengan harapan memudahkan mendapatkan cairan darah (Hawley, 1988 dalam Lutz, 2000). Imago betina membutuhkan cairan darah sebelum meletakkan telurnya yang fertil. Cairan darah itu diperlukan oleh imago betina setiap akan meletakkan sejumlah telurnya. Siklus pengisapan darah itu dilakukan setiap akan meletakkan telur, sehingga pengisapan cairan darah itu dapat dilakukan berkali-kali selama hidupnya (Lutz, 2000).

Lama hidup imago itu dapat berkisar antara 1 sampai 2 bulan. Selama hidupnya, nyamuk tersebut menunjukkan preferernsi bervariasi terhadap sumber darah yang dibutuhkan. Ae. albopictus cenderung memilih makan pada manusia atau binatang peliharaan seperti burung bila inang utama tidak ada (Hawley, 1988 dalam

Lutz, 2000).

penanganan vector itu diperlukan pelatihan intensif kepada petugas surveilen tentang pengetahuan dasar ini.

2.1.2. Habitat Vektor Penyebab DBD

Habitat dan Kebiasaan Hidup. Secara bioekologis kedua spesies nyamuk tersebut mempunyai dua habitat yaitu aquatic (perairan) untuk fase pradewasanya (telur, larva dan pupa), dan daratan atau udara untuk serangga dewasa. Walaupun habitat imago di daratan atau udara, namun juga mencari tempat di dekat permukaan air untuk meletakkan telurnya. Bila telur yang diletakkan itu tidak mendapat sentuhan air atau kering masih mampu bertahan hidup antara 3 bulan sampai satu tahun. Masa hibernasi telur-telur itu akan berakhir atau menetas bila sudah mendapatkan lingkungan yang cocok pada musim hujan untuk menetas. Terlur itu akan menetas antara 3 – 4 jam setelah mendapat genangan air menjadi larva. Habitat larva yang keluar dari telur tersebut hidup mengapung di bawah permukaan air. Perilaku hidup larva tersebut berhubungan dengan upayanya menjulurkan alat pernafasan yang disebut sifon menjangkau permukaan air guna mendapatkan oksigen untuk bernafas. Habitat seluruh masa pradewasanya dari telur, larva dan pupa hidup di dalam air walaupun kondisi airnya sangat terbatas.

Ae. albopictus sering disebut nyamuk kebun. Sementara Ae. aegypti yang lebih memilih habitat di dalam rumah sering hinggap pada pakaian yang digantung untuk beristirahat dan bersembunyi menantikan saat tepat inang datang untuk mengisap darah. Informasi tentang habitat dan kebiasaan hidup nyamuk tersebut sangat penting untuk mempelajari dan memetakan keberadaan populasinya untuk tujuan pengendaliannya baik secara fisik-mekanik, biologis maupun kimiawi.

Dengan pola pemilihan habitat dan kebiasaan hidup imago tersebut Ae. aegypti dapat berkembang biak di tempat penampungan air bersih seperti bak mandi, tempayan, tempat minum burung dan barang-barang bekas yang dibuang sembarangan yang pada waktu hujan terisi air. Sementara Ae. albopictus dapat berkembang biak di habitat perkebunan terutama pada lubang pohon atau pangkal babu yang sudah dipotong yang biasanya jarang terpantau di lapangan. Kondisi itu dimungkinkan karena larva nyamuk tersebut dapat berkembang biak dengan volume air minimum kira-kira 0.5 sentimeter setara atau dengan dengan satu sendok teh (Judarwanto, 2007).

Pada musim hujan imago bertina memperoleh habitat air jernih yang sangat luas untuk meletakkan telurnya. Setiap benda berlekuk atau lekukan pohon atau bekas potongan pakal pohon bambu juga potensial sebagai penampung air jernih yang dapat dijadikan tempat peletakkan telur bagi serangga vector terutama Ae. albopictus yang biasa hidup di luar rumah. Terlebih lagi cuaca dalam keadaan mendung dapat merangsang naluri bertelurnya nyamuk. Dengan demikian populasi nyamuk meningkat drastis pada awal musim hujan yang diikuti oleh meningkatnya kasus DBD di daerah tersebut.

2.1.3. Penularan Penyakit DBD

cepat dan singkat. Meningkatnya frekuensi kontak antara vektor dengan inang tersebut dapat dipengaruhi juga oleh kisaran dan freferensinya terhadap inang. Walaupun Ae. Aegypti diketahui bersifat antropofilik (Harrington et al., 2001) namun penelitian tentang pola makan terhadap inangnya selain manusia, banyak dilakuan untuk mencari frekuensi kontak vektor tersebut dengan inang utama yaitu manusia.

Hasil penelitian Ponlawat & Harington (2005) yang dilakukan sekitar tahun 2003 dan 2004 di Thailand menunjukkan bahwa Ae. aegypti hampir sepenuhnya (99%, 658/664) mengisap darah manusia. Sementara hasil penelitian di Afrika yang dilakukan oleh Weitz (1960) dalam Ponlawat & Harington (2005) juga menyebutkan inang nyamuk selain manusia adalah kucing, anjing, kambing, anak sapi jantan dan kera. Sama dengan Ae. albopictus yang dikenal sebagai vector kedua virus DBD tersebut diasumsikan sebagai pemakan yang lebih generalis dibandingkan dengan Ae. aegypti. Anggapan tersebut diperkuat oleh penemuan Niebylski et al. dan Savage

Cara Menularkan Virus. Cara penularan virus DBD adalah melalui cucukan stilet nyamuk Aedes betina terhadap inang penderita DBD. Nyamuk Aedes yang bersifat “antropofilik” itu lebih menyukai mengisap darah manusia dibandingkan dengan darah hewan. Darah yang diambil dari inang yang menderita sakit mengandung virus DBD, kemudian berkembang biak di dalam tubuh nyamuk sekitar 8 -10 atau sekitar 9 hari. Setelah itu nyamuk sudah terinfeksi virus DBD dan efektif menularkan virus. Apabila nyamuk terinfeksi itu mencucuk inang (manusia) untuk mengisap cairan darah, maka virus yang berada di dalam air liurnya masuk ke dalam sistem aliran darah manusia. Setelah mengalami masa inkubasi sekitar empat sampai enam hari, penderita akan mulai mendapat demam yang tinggi. Untuk mendapatkan inangnya, nyamuk aktif terbang pada pagi hari yaitu sekitar pukul 08.00-10.00 dan sore hari antara pukul 15.00-17.00. Nyamuk yang aktif mengisap darah adalah yang betina untuk mendapatkan protein. Tiga hari setelah menghisap darah, imago betina menghasilkan telur sampai 100 butir telur kemudian siap diletakkan pada media. Setelah itu nyamuk dewasa, mencari inang luntuk menghisap darah untuk bertelur selanjutnya.

Rohani et al. (2005) menemukan larva terinfeksi virus DBD tersebut di 16 lokasi penelitiannya di Malaysia dengan laju infeksi virusnya lebih tinggi pada Ae. aegypti

(13,7%) dibandingkan pada Ae. albopictus (4,2%). Keturunan nyamuk yang menetas dari telur nyamuk terinfeksi virus DBD secara outomatis menjadi nyamuk terinfeksi yang dapat menularkan virus DBD kepada inangnya yaitu manusia.

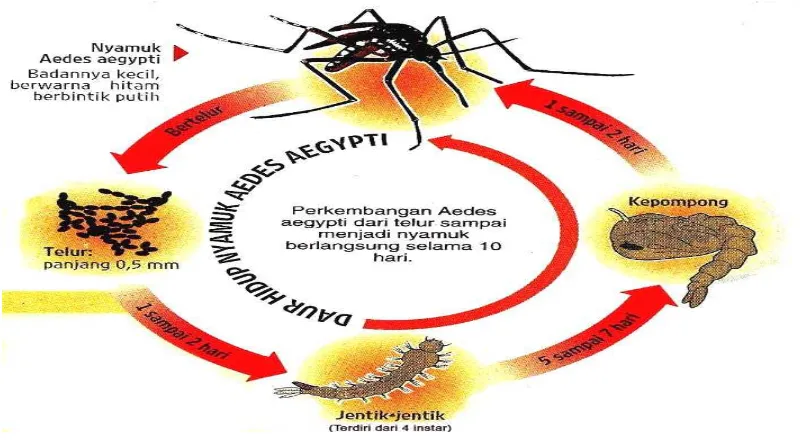

2.1.4. Siklus Hidup Nyamuk

Siklus hidup nyamuk adalah proses perkembangbiakan dan pertumbuhan nyamuk mulai dari telur, jentik, kepompong sampai dengan dewasa. Siklus hidup nyamuk dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Telur

Setiap kali bertelur , nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Nyamuk Ae. aegypti meletakkan telur pada permukaan air yang bersih atau menempel pada dinding tempat penampung air secara individual. Telur berbentuk elips berwarna hitam dengan panjang ± 0,80 mm. Telur Ae. aegypti tahan kekeringan dan dapat bertahan hingga 1 bulan dalam keadaan kering. Jika terendam air, telur dapat menetas menjadi jentik dalam 1 sampai 2 hari.

b. Jentik

Pada jentik sangat membutuhkan air yang cukup untuk perkembangannya. Kondisi jentik saat berkembang dapat memengaruhi kondisi nyamuk dewasa yang dihasilkan. Sebagai contoh, populasi jentik yang meledak sehingga kurang ketersediaan makanannya akan menghasilkan nyamuk dewasa yang cenderung lebih rakus dalam menghisap darah. Ada 4 (empat) instar atau tahapan perkembangan jentik tersebut, yaitu: Instar I berukuran paling kecil, yaitu 1 – 2 mm; 2) Instar II 2,5 – 3,8 mm; 3) Instar III berukuran besar sedikit dari larva instar II; 4) Instar IV berukuran paling besar 5 mm. Setelah mencapai instar ke-4, jentik berubah menjadi pupa dalam 5 sampai 7 hari.

c. Pupa / Kepompong

2.1.5. Pengaruh Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesakitan akibat DBD, karena berkaitan dengantempat perindukan nyamuk penular DBD, faktor lingkungan tersebut antara lain:

1. Lingkungan Biologik

Pertumbuhan larva dari instar ke instar dipengaruhi oleh air yang ada di dalam kontainer, pada kontainer dengan air yang lama biasanya terdapat kuman patogen atau parasit yang akan mempengaruhi pertumbuhan larva tersebut. Adanya infeksi patogen dan parasit pada larva akan mengurangi jumlah larva yamg hidup untuk menjadi nyamuk dewasa, masa pertumbuhan larva bias menjadi lebih lama dan umur nyamuk dewasa yang berasal dari larva yang terinfeksi patogen atau parasit biasanya lebih pendek.

2. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik yang mempengaruhi kehidupan nyamuk penular DBD antara lain jarak antar rumah, macam kontainer, suhu udara, curah hujan, pengaruh angin dan kelembaban.

a) Jarak Antar Rumah

b) Suhu Udara

Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan Aedes aegypti. Nyamuk Aedes akan meletakkan telurnya pada temperature udara sekitar 200C – 300C. Telur yang diletakkan dalam air akan menetas pada 1 sampai 3 hari pada suhu 300C, tetapi pada suhu udara 160C dibutuhkan waktu selama 7 hari. Nyamuk dapat hidup pada suhu rendah tetapi proses metabolismanya menurun atau bahkan berhenti apabila suhu turun sampai dibawah suhu kritis. Pada suhu lebih tinggi dari 350C juga mengalami perubahan dalam arti lebih lambatnya proses-proses fisiologi, rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25-270

Pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali pada suhu kurang dari 10 C.

0

C atau lebih dari 400

c) Kelembaban Udara

C. Kecepatan perkembangan nyamuk tergantung dari kecepatan proses metabolismanya yang sebagian diatur oleh suhu. Karenanya kejadian-kejadian biologis tertentu seperti: lamanya pradewasa, kecepatan pencernaan darah yang dihisap dan pematangan indung telur dan frekensi mengambil makanan atau menggigit berbeda-beda menurut suhu, demikian pula lamanya perjalanan virus di dalam tubuh nyamuk.

pipa-pipa udara yang disebut trachea, dengan lubang pada dinding tubuh nyamuk yang disebut spiracle.

Adanya spirakel yang terbuka lebar tanpa ada mekanisme pengaturnya, maka pada kelembaban rendah akan menyebabkan penguapan air dalam tubuh nyamuk, dan salah satu musuh nyamuk dewasa adalah penguapan. Pada kelembaban kurang dari 60 % umur nyamuk akan menjadi pendek, tidak bisa menjadi vektor karena tidak cukup waktu untuk perpidahan virus dari lambung ke kelenjar ludah.

d) Intensitas Cahaya

Cahaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi nyamuk beristirahat pada suatu tempat intensitas cahaya yang rendah dan kelembaban yang tinggi merupakan kondisi yang baik bagi nyamuk intensitas cahaya merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi aktivitas terbang nyamuk, nyamuk terbang apabila intensitas cahaya rendah (<20 Ft-cd). Larva dari nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan lebih baik di ruangan dalam kontainer yang gelap dan juga menarik nyamuk betina untuk meletakkan telurnya. Dalam bejana yang intensitas cahaya rendah atau gelap rata-rata berisi larva lebih banyak dari bejana yang intensitas cahanya besar atau terang.

e) Pengaruh Hujan

memungkinkan menampung air hujan merupakan tempat perindukan yang baik untuk bertelurnya Aedes aeegypti.

f) Pengaruh Angin

Secara tidak langsung angina akan mempengaruhi evaporasi atau penguapan air dan suhu udara atau konveksi. Angin berpengaruh terhadap jarak terbang nyamuk. Kecepatan angin kurang dari 8,05 km/jam tidak mempengaruhi aktivitas nyamuk, dan aktivitas nyamuk akan terpengaruh oleh angin pada kecepatan mencapai 8,05 km/jam (2,2 meter/detik) atau lebih.

2.2. Penanggulangan DBD

2.2.1. Pengendalian Vektor Penyebab DBD

Saat ini hanya cara pengendalian yang tepat menanggulangi penyakit DB dan DBD adalah menurunkan populasi vector untuk mengurangi kontak antara vector dengan manusia dan mengendalikan habitat larva dari beragam lokasi.

Cara ini memerlukan pengetahuan yang memadai untuk mengenali jenis dan karakter, habitat dan perilaku hidup atau bioekologinya dan arti penting nyamuk vector tersebut sebagai penular penyakit yang mematikan itu. Untuk itu diperlukan pengembangan teknologi dan strategi berbasis masyarakat untuk menjamin keberlanjutan usaha pengendalian tersebut (Depkes RI, 2005).

2.2.2. Pemberantasan Sarang Nyamuk Penyebab DBD

dibatasi. Upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) DBD adalah upaya untuk memberantas nyamuk Ae aegypti, dilakukan dengan cara:

a. Menguras dengan menggosok tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali yang bertujuan untuk merusak telur nyamuk, sehingga jentik-jentik tidak bias menjadi nyamuk atau menutupnya rapat-rapat agar nyamuk tidak bisa bertelur di tempat penampungan air tersebut.

b. Mengganti air vas bunga, perangkap semut, air tempat minum burung seminggu sekali dengan tujuan untuk merusak telur maupun jentik nyamuk.

c. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas dan sampah-sampah lainnya yang dapat menampung air hujan sehingga tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

d. Mencegah barang-barang/pakaian-pakaian yang bergelantungan di kamar ruang yang remang-remang atau gelap.

sekurang-kurangnya seminggu sekali agar nyamuk tidak berkembang biak ditempat itu. Apabila PSN-DBD dilakukan oleh seluruh masyarakat maka diharapkan nyamuk

Aedes aegypti dapat dibasmi. Untuk itu diperlukan upaya penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, karena keberadaan Aedes aegypti berkaitan erat dengan perilaku masyarakat.

2.2.3 Surveilans DBD

Surveilans DBD adalah bagain dari surveilans kesehatan masyarakat atau surveilans epidemiologi. Surveilans epidemiologi adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya (DCP2, 2008). Surveilans memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya surveilans menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit (Last, 2001).

penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Sedang sistem surveilans epidemiologi adalah merupakan tatanan prosedur penyelenggaraan surveilans epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveilans dengan laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveilans epidemiologi antar wilayah kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

Ada banyak definisi surveilans yang dijabarkan oleh para ahli, namun pada dasarnya mareka setuju bahwa kata “surveilans” mengandung empat unsur yaitu: koleksi, analisis, interpretasi dan diseminasi data. WHO mendefiniskan surveilans sebagai suatu kegiatan sistematis berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan yang esensial dalam membuat rencana, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, di dalam suatu sistem surveilans, hal yang perlu digaris bawahi adalah:

1. Surveilans merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan, bukan suatu kegiatan yang hanya dilakukan pada suatu waktu.

3. Data yang dihasilkan dalam sistem surveilans haruslah memiliki kualitas yang baik karena data ini merupakan dasar yang esensial dalam menghasilkan kebijakan/ tindakan yang efektif dan efisien.

1) Tujuan Surveilans

Surveilans bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respons pelayanan kesehatan dengan lebih efektif.

Tujuan khusus surveilans: (1) Memonitor kecenderungan (trends) penyakit; (2) Mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit, untuk mendeteksi dini outbreak; (3) Memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit (disease burden) pada populasi; (4) Menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan; (5) Mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan; (6) Mengidentifikasi kebutuhan riset (Last, 2001; Giesecke, 2002; JHU, 2002).

Menurut Depkes RI (2003), surveilans juga penting untuk mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah kesehatan, mendeteksi serta memprediksi adanya KLB, mengamati kemajuan program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang akan dilakukan, memperkirakan dampak program intervensi, mengevaluasi program intervensi dan mempermudah perencanaan program pemberantasan penyakit.

2) Kegiatan-kegiatan Surveilans

(1) Pengumpulan data

Pengumpulan data surveilans dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Surveilans aktif dimana unit surveilans mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber lain sedang surveilans pasif dimana unit surveilans mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari laporan unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber lain.

(2) Pengolahan data, analisis dan interpretasi data

Aspek kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam pengolahan data dan analisis data surveilans yaitu ketepatan waktu dan sensitifitas data. Ketepatan waktu pengolahan data sangat berkaitan dengan waktu penerimaan data.

(3) Umpan balik dan diseminasi informasi yang baik serta respon yang tepat Kunci keberhasilan surveilans adalah umpan balik dan diseminasi kepada sumber-sumber data dan pengguna informasi tentang pentingnya proses pengumpulan data. Bentuk umpat balik biasanya berupa ringkasan informasi dari analisis data serta tindakan korektif kepada sumber laporan

3) Uraian Tugas Petugas Surveilans

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Petugas Surveilans DBD Puskesmas mempunyai uraian tugas sesuai dengan kegiatan-kegiatan surveilans epidemiologi penyakit menular, yaitu:

1) Menyusun rencana kegiatan surveilans DBD

operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan surveilans DBD di lapangan.

2) Pengumpulan data / Pencarian Kasus

Pengumpulan data dapat dilakukan secara aktif yaitu melakukan kajian-kajian epidemiologi DBD dengan menggunakan form atau lembar ceklist yang telah dipersiapkan. Data yang dikumpulkan berupa data morbiditas DBD berdasarkan karakteristik penduduk, dan berdasarkan wilayah. pengumpulan data dapat dilakukan di dalam dan diluar gedung puskesmas. Pengumpulan data secara tidak aktif biasanya dilakukan didalam gedung puskesmas dengan merekaptulasi seluruh kunjungan penderita DBD di Puskesmas, serta data dari catatan laboratorium. Umumnya di Indonesia, pencarian kasus DBD menggunakan teknik Passive Case Finding (PCD). Pada teknik PCD si penderita dengan gejala DBD datang ke di rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik untuk berobat, kemudian dilakukan pemeriksaan hingga didiagnosa penyakit DBD. PCD biasanya diperuntukkan di daerah endemis termasuk Kota Pematangsiantar.

berperanan penting pada timbulnya wabah serta setiap kasus demam berdarah/tersangka demam berdarah perlu dilakukan kunjungan rumah oleh petugas untuk penyuluhan dan pemeriksaan jentik di rumah kasus tersebut dan 20 rumah di sekelilingnya (radius 100 meter). Bila terdapat jentik, masyarakat diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk (Pada umumnya penyemprotan/fogging, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan . Prioritas fogging adalah pada areal dengan kasus-kasus demam berdarah yang mengelompok, dan yang meninggal).

3) Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data dilakukan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan Epidemiologi, dan mendistribusikan dalam bentuk tabel dan grafik serta narasi yang sesuai sebagai bentuk dalam penyajian informasi 4) Penyebarluasan Informasi (diseminasi informasi)

Upaya ini adalah menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan epidemiologi DBD dan langkah strategis penanggulangan DBD dalam bentuk laporan rutin, laporan mingguan, maupun jenis bentuk laporan lain sesuai pedoman surveilans DBD.

2.3.Kinerja

2.3.1. Pengertian Kinerja

kerja maupun hasil pelaksanaan kerja. Beach (Putti, 1990) menyebutkan kinerja adalah: “a systematic evaluation on an individual employee regarding his/her performance on his/her job and his/her potentials for development.” Jadi, kinerja adalah penilaian sistematis atas diri pegawai terkait dengan prestasinya dan potensinya yang dapat dikembangkan. Belows (Putti, 1990) mengemukakan definisi senada, dengan menambahkan bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh pihak atasan atau pihak lain yang diberi tugas melakukan penilaian. Dikemukakannya, kinerja adalah : “evaluation on the value of an individual employee for his/her organization conducted by his/her superior or by someone in position to evaluate his/her

performance.”

mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan DBD sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan.

2.3.2. Penilaian Kinerja

Blanchard dan Spencer (1982) menjelaskan bahwa, penilaian prestasi kerja atau kinerja merupakan proses organisasi yang mengevaluasi karyawan terhadap pekerjaannya. Esensinya, supervisor dan karyawan secara formal melakukan evaluasi terus menerus. Kebanyakan mereka mengacu pada prestasi kerja sebelumnya dan mengevaluasi untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika kinerja atau prestasi kerja tidak memenuhi syarat, maka manajer atau supervisor harus mengambil tindakan, demikian juga apabila prestasi kerjanya bagus maka perilakunya perlu dipertahankan.

Penilaian kinerja dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Menurut Ruky (2006), tujuannya adalah: (1) meningkatkan prestasi kerja seseorang dengan memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan, (2) merangsang minat dalam pengembangan pribadi agar meningkatkan hasil karya dan prestasi serta potensi laten dengan cara memberikan umpan balik tentang prestasi yang bersangkutan, (3) membantu menyusun program pengembangan dan pelatihan yang lebih tepat guna, dan (4) sebagai pertimbangan obyektif dalam sistem penghargaan (reward -punishment).

pertimbangan untuk promosi dan penetapan gaji dan memberikan peluang bagi atasan dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan, dan membantu menilai perkembangan seorang dalam melaksanakan tugasnya (Mckirchy, 2004). Penilaian kinerja juga bermanfaat untuk: (1) penyesuaian dalam kompensasi, (2) perbaikan kinerja, (3) kebutuhan latihan dan pengembangan, (4) pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja, dan (5) membantu diagnosis terhadap kesalahan dalam disain pegawai (Sulistiyani dan Rosidah, 2003).

Dalam konteks organisasi, penilaian kinerja juga sangat membantu pimpinan mengambil langkah perbaikan program-program kepegawaian yang telah dibuat maupun program-program organisasi secara menyeluruh (Ruky, 2006).

Dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia, menurut Ruky (2006) beberapa manfaat penilaian kinerja terutama dalam: (1) penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan; karena dengan penilaian kinerja akan teridentifikasi pelatihan tambahan yang masih diperlukan untuk membantu tercapai standar prestasi yang ditetapkan, (2) penyusunan program suksesi dan kaderisasi; karena dengan catatan (record) kinerja dapat mengetahui potensi untuk dikembangkan kariernya, dan (3) pembinaan karyawan; karena dengan penilaian kinerja dapat diketahui hambatan-hambatan untuk meningkatkan prestasinya.

mengomunikasikan ikhwal mengapa individu berperilaku dan bertindak dengan cara-cara tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sangat dibutuhkan tidak saja bagi pengembangan organisasi, melainkan juga bagi individu yang bersangkutan. Bagi organisasi publik, kinerja pegawai yang tinggi di samping meningkatkan kinerja organisasi, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi, penilaian terhadap kinerja petugas Surveilans DBD diharapkan akan mendorong peningkatan upaya penyelidikan epidemiologi kasus DBD, pencatatan dan pelaporan serta upaya peningkatan daerah bebas jentik.

2.3.3. Cara Menilai Kinerja

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan atau kriteria. Memilah metode penilaian kinerja berdasarkan konsep Input–Process–Output. Metode penilaian berorientasi input disebut person centered approach. Metode ini bersifat individual yang menekankan pada penilaian ciri-ciri atau karakteristik kepribadian seperti; kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, kreativitas, adaptasi, komitmen, motivasi (kemauan), sopan santun dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut bukanlah sebagai prestasi, tetapi lebih tepat disebut persyaratan atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh seseorang agar mereka mampu atau akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan tepat, benar, dan sempurna sehingga akhirnya mempunyai prestasi yang bagus.

persyaratan. Prestasi diukur dengan cara menilai sikap dan perilaku serta tanggung jawabnya. Dengan kata lain, penilaian masih tetap difokuskan langsung pada kuantitas dan kualitas hasil yang dicapainya. Jadi cara ini merupakan pergeseran fokus penilaian dari input ke proses. Adapun cara yang ketiga yaitu yang berbasis pencapaian hasil individu (result oriented performance), yang memfokuskan pada hasil yang diperoleh atau dicapai (output).

Menurut Ainsworth et al., (2002) pengukuran kinerja menggunakan skala dua faktor, yakni skala hasil dan skala usaha, di mana ukuran ini memfokuskan pada: (1) produktivitas; yang mempertimbangkan ukuran seperti volume dan hasil kerja, (2) biaya; yang diperlukan bagi manusia, pemrosesan, dan bahan mentah, (3) mutu; yaitu hasil yang dapat diterima, kedekatan dengan spesifikasi, tingkat apkiran (produk yang tidak mendekati standar), dan standar yang terpenuhi, (4) kepuasan pelanggan, apakah ditemukan keluhan atau pujian, dan tingkat kepuasan, dan (5) tenggat waktu, mencapai tenggat waktu dan jadwal yang disepakati.

sangat bagus – sangat tidak bagus (rating method) dan pengurutan: dari paling baik – paling buruk (ranking method).

Menurut K-State Cooperative Extension Service (Khalil et al., 2008), ukuran kinerja dapat dicapai melalui dimensi: (1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) keterikatan pada jadwal kerja, (4) alokasi kerja, (5) sikap dan ketenangan, dan (6) kepuasan organisasi dan pelanggan. Terziovski dan Dean (Khalil et al,. 2008) menyatakan bahwa peningkatan/pengembangan kualitas kerja mengacu pada dimensi yang paling efektif dalam memengaruhi kinerja pegawai. Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan dari aspek input-proses-output ataupun dari aspek hasil dan usaha..

Tujuan Pengukuran Kinerja antara lain:a).Membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. b). Pengalokasian sumber daya dan pembuatankeputusan. c).Mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.3.4. Determinan Kinerja Petugas DBD

Keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Ainswort et al., (2002), kinerja adalah fungsi dari kemampuan dan motivasi. Artinya, kinerja adalah hasil akhir dari kemampuan dan keinginan seseorang. Jadi, model kinerja adalah: P(performance) = f (A(ability), M(otivation)).

Menurut Robbins (1996), kinerja tidak saja ditentukan oleh kedua faktor tersebut, melainkan juga oleh kesempatan (opportunity). Jadi, kinerja adalah fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), atau kinerja = ƒ (A, M, O). Kesempatan merujuk pada tiadanya rintangan-rintangan yang mengendalakan karyawan itu. Meskipun seorang mungkin bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yang menghambat. Untuk itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

(Ability), pemahaman atau persepsi (Clarity), dukungan organisasi (Help), motivasi atau kemauan (Incentive), bimbingan dan umpan balik kinerja (Evaluation), validitas (legal personal practice), dan dukungan lingkungan (environment fit).

Atmosoeprapto (2001) merinci beberapa aspek yang berhubungan dengan kinerja, antara lain: kemampuan (competence) merupakan fungsi dari pengetahuan dan keterampilan. Commitment adalah pengaruh atas confidence dan motivation. Confidence ialah rasa keyakinan diri seseorang mampu melakukan tugas dengan baik tanpa banyak diawasi. Adapun motivation adalah minat atau antusias seseorang untuk melakukan suatu tugas dengan baik.

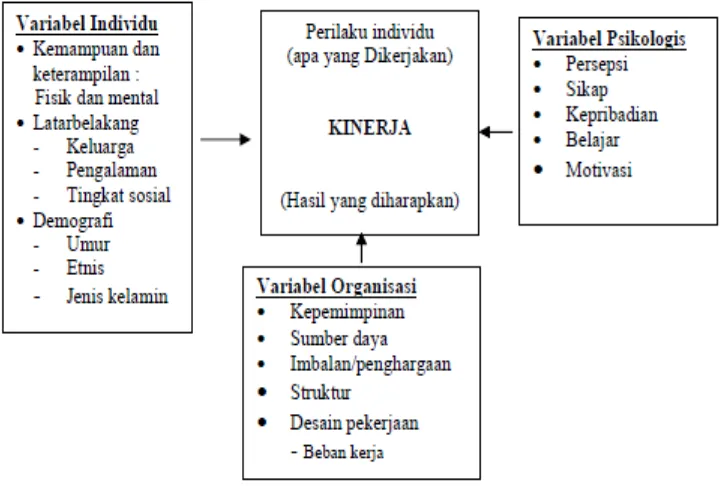

Gibson et al., (1996) menyebutkan bahwa faktor pengaruh kinerja individu: (1) faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi, (2) faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja, dan (3) faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem penghargaan. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja pegawai. Kinerja atau penampilan kerja adalah perilaku yang berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan dan yang perlu diselesaikan untuk mencapai sasaran pekerjaan. Bagi seorang manajer hubungan perilaku dan kinerja mencakup beberapa kegiatan seperti identifikasi masalah, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian karyawan.

sub variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, sedangkan variabel demografi mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu.

Variabel Psikologik dikelompokkan pada sub variabel sikap, persepsi, kepribadian, belajar dan motivasi, variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan varibel demografi. sub variabel sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur, karena seorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi kerja pada usia, etnis latar belakang budaya, ketrampilan berbeda satu dengan yang lainnya.

Variabel Organisasi dikelompokkan pada sub variabel sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Sub variabel imbalan atau kompensasi akan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan meningkatkan kinerja individu.

2.4.Landasan Teori

Gambar 2.2. Determinan Kinerja Sumber Daya Manusia Gibson (1996) Menurut Gibson dalam Ilyas (2001) ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

1. Faktor individu terdiri dari kemampuan dan ketrampilan, latar belakang dan demografis. Variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, variabel demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu.

3. Faktor organisasi berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.

WHO mendefiniskan surveilans sebagai suatu kegiatan sistematis berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan yang esensial dalam membuat rencana, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan kesehatan masyarakat. Surveilans DBD adalah tindakan terus-menerus dan berkesinambungan dalam menganalisis seluruh upaya pendataan kasus DBD, analisis, penyusunan laporan, dan umpan balik. Kinerja petugas surveilans adalah keseluruhan dari hasil kerja petugas surveilans sesuai dengan uraian tugasnya.

2.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian Faktor Intrinsik Petugas Surveilans

1. Pendidikan

Faktor Ekstrinsik Petugas Surveilans 1. Beban Kerja

2. Dukungan Pimpinan 3. Imbalan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan eksplanatory research yang dimaksudkan untuk menjelaskan determinan kinerja Petugas Surveilans DBD di Kota Pematang Siantar.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang meliputi 17 (tujuh belas) puskesmas dengan pertimbangan merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Utara yang termasuk daerah endemis DBD, ada trend fluktuasi kasus DBD setiap tahunnya, rendahnya cakupan keberhasilan program DBD seperti cakupan daerah bebas jentik, dan umumnya petugas surveilans belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang upaya surveilans epidemiologi.

Penelitian ini dilakukan mulai dari pengesahan judul penelitian sampai, konsultasi dan riset lapangan sampai pada penyusunan laporan penelitian membutuhkan waktu 5 (lima) Bulan terhitung bulan Februari s/d Desember 2013.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 3.3.1. Populasi

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu seluruh petugas surveilans DBD puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang berjumlah 34 orang.

3.4. Variabel dan Definisi Operasional 3.4.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kinerja petugas Surveilans, sedangkan variabel independen adalah faktor intrinsik yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, pengetahuan, sikap, masa kerja dan motivasi, serta faktor ekstrinsik yaitu beban kerja, dukungan pimpinan dan imbalan.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional terhadap variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Kinerja petugas surveilans DBD adalah hasil kerja yang diperoleh oleh petugas surveilans DBD puskesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas yang dibebankan dan target yang diharapkan dalam surveilans pengendalian DBD (termasuk didalamnya survey jentik).

2. Faktor Instrinsik adalah keseluruhan faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri petugas surveilans pengendalian DBD yang terdiri dari:

b. Pelatihan adalah jenis-jenis pendidikan tentang surveilans DBD yang pernah diikuti oleh petugas surveilans DBD

c. Masa kerja adalah lama kerja sebagai petugas surveilans DBD yang dihitung berdasarkan tahun

d. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh petugas surveilans DBD tentang uraian tugasnya sebagai petugas surveilans DBD, serta upaya pemberantasan DBD

e. Sikap adalah tanggapan atau respon dari petugas surveilans DBD tentang upaya surveilans DBD dan keseluruhan uraian tugasnya.

f. Motivasi kerja adalah dorongan dari dalam diri petugas surveilans untuk berprestasi dalam pelaksanaan surveilans DBD

3. Faktor ekstrinsik adalah keseluruhan faktor-faktor yang bersumber dari luar diri petugas surveilans pengendalian DBD yang terdiri dari:

a. Beban kerja adalah persepsi petugas surveilans terhadap tugas-tugas yang dibebankan dalam pelaksanaan surveilans DBD

b. Dukungan pimpinan adalah keseluruhan dari turut serta dan andil kepala puskesmas dalam memberikan motivasi, dan dukungan dalam pelaksanaan surveilans DBD

3.5. Metode Pengumpulan Data 3.5.1. Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara langsung terhadap seluruh variabel yang diteliti berpedoman pada kuesioner yang sudah dipersiapkan untuk memperoleh data mengenai jenjang pendidikan, jenis pelatihan surveilans DBD, masa kerja, pengetahuan petugas mengenai surveilans DBD, sikap, motivasi kerja, beban kerja, dukungan pimpinan dan ada tidaknya imbalan dalam melaksanakan surveilans DBD. Sedangkan observasi langsung dengan menggunakan lembaran chek list untuk melihat ada tidaknya pedoman, rencana kerja, data-data dan laporan petugas surveilans DBD. Sedangkan data sekunder adalah keseluruhan data dan informasi yang berkaitan dengan surveilans DBD yang bersumber dari catatan Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

3.5.2. Uji Validitas dan Realibilitas

Suatu pertanyaan dikatakan valid atau bermakna sebagai alat pengumpul data bila korelasi hasil hitung (r–hitung) lebih besar dari angka kritik nilai korelasi (r-tabel), pada taraf signifikansi 95% Nilai r-Hitung dalam penelitian ini untuk sampel pengujian 30 petugas adalah sebesar 0,361, maka ketentuan dikatakan valid, jika: (1) Nilai r-Hitung variabel ≥ 0,361 dikatakan valid, (2) Nilai r-Hitung variabel < 0,361 dikatakan tidak valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan instrumen dengan keterandalan yang tinggi dalam pengukuran variabel penelitian. Uji reliabilitas akan digunakan dengan menghitung nilai alfa atau dengan Cronbach’s Alpha. Penghitungan

Cronbach’s Alpha dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Secara umum reliabilitas yang ditentukan oleh nilai Cronbach’s Alpha – kurang dari 0,60 dinyatakan kurang baik. Cronbach’s Alpha dengan nilai range 0,70 dinyatakan dapat diterima dan nilai ≥0,80 adalah baik.

3.6. Metode Pengukuran

Metode pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel masa kerja didasarkan pada skala ordinal, dengan kategori :

a. < 14 Tahun b. ≥14 Tahun

a. Pendidikan Tinggi (menamatkan D-3, S1 dan S2) b. Pendidikan Rendah (menamatkan SD/SLTP/SLTA)

3. Pengukuran variabel pelatihan didasarkan pada skala nominal dengan alternatif jawaban ada dan tidak ada

4. Pengukuran variabel pengetahuan didasarkan pada skala ordinal dari 15 pertanyaan dengan alternatif jawaban a, b,c dan d, dimana responden bebas memilih jawaban yang disediakan, kemudian diberi bobot Benar (skor 1) dan Salah (skor 0), kemudian dikategorikan menjadi:

a. Tinggi, jika responden memperoleh nilai ≥Mean (jika data terdistribusi normal), dan atau ≥median (jika data tidak terdistribusi normal).

b. Rendah, jika responden memperoleh nilai <Mean (jika data terdistribusi normal), dan atau <median (jika data tidak terdistribusi normal).

5. Pengukuran variabel sikap juga didasarkan pada skala ordinal dari 15 pertanyaan dengan alternatif jawaban Setuju (skor 2), Kurang Setuju (skor 1) dan Tidak Setuju (skor 0), kemudian dikategorikan menjadi:

a. Positif, jika responden memperoleh nilai ≥Mean (jika data terdistribusi normal), dan atau ≥median (jika data tidak terdistribusi normal).

b. Negatif, jika responden memperoleh nilai <Mean (jika data terdistribusi normal), dan atau <median (jika data tidak terdistribusi normal).