ANALISIS BIOMASSA DAN CADANGAN KARBON

BAMBU BELANGKE (

Gigantochola pruriens

Widjaja)

DI HUTAN TANAMAN RAKYAT DESA DURIAN SERUGUN,

KECAMATAN SIBOLANGIT, KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Sehat Martua Pasaribu 111201015 Manajemen Hutan

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochola pruriens Widjaja) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Nama : Sehat Martua Pasaribu

NIM : 111201015

Program Studi : Kehutanan

Minat : Manajemen Hutan

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Ketua Anggota

Siti Latifah, S.Hut., M.Si., Ph.D

NIP. 197104162001122001 NIP. 197406192001121002 Dr. Muhdi S.Hut., M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan

ABSTRAK

SEHAT MARTUA PASARIBU : Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W ) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Di bawah bimbingan SITI LATIFAH dan MUHDI.

Bambu merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dalam konsentrasi yang tinggi dikarenakan, memiliki jumlah stomata pada daun bambu yang relatif rapat dan banyak yaitu lebih dari 500 stomata per mm2. Dengan demikian bambu dapat dijadikan sebagai tumbuhan bioakumulator yang efektif yang dapat mengurangi peningkatan emisi karbon di atmosfer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuikandungan biomassa bambu, dan (cadangan karbon) pada hutan rakyat bambu dan menganalisis serapan CO2 pada hutan tanaman rakyat bambu belangke

(Gigantochloa pruriens Widjaja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode destruktif. Pengambilan sampel tebang dilakukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan persamaan

allometrik terbaik untuk kandungan biomassa dan massa karbon adalah W=173,889-533,233D+4,262D2untuk kandungan biomassa dan

C= 54,606-D-16,386+1,297D2untuk massa karbon. Potensi biomassa dan cadangan karbon yang dipeoleh di Hutan Tanaman Rakyat Desa durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang masing-masing sebesar 16,59 ton/ha dan 6,08 ton C/ha.

ABSTRACT

SEHAT MARTUAPASARIBU: Analysis ofBiomassandCarbon Stockof BambooBelangke(Gigantochloa pruriensW) inForest PlantationSerugunDurian Village, Subdistrict Sibolangit, Deli Serdang District, Under AcademicSupervisionSITILATIFAHandMUHDI.

Bamboo is a group of plants that have the ability to absorb CO2 in high concentrations because, having the number of stomata on bamboo leaves relatively tight and many are more than 500 stomata per mm2. Thus bamboo plant can be used as an effective bioakumulator which can reduce carbon emissions in the atmosphere. The purpose of this study was to determine the biomass content of bamboo, and (carbon stocks) in the public forests of bamboo and analyze the uptake of CO2 by the people of bamboo plantations belangke (Mucuna Gigantochloa Widjaja). The method used in this study is a destructive method. Sampling was done by purposive sampling felling. The results showed the

best allometric equations for mass content of the biomass and carbon is W = 173.889-533.233D+4.262D2for biomass content and C =

54.606-D-16.386+1.297D2 for carbon mass. The potential of biomass and carbon stocks in Forest Community durian Serugun village, sub-district Sibolangit, Deli Serdang Districtwere16.59 tonnes / ha and 6.08 tons C / ha.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatn-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens Widjaja) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Siti Latifah, S.Hut., M.Si., Ph.D dan Dr. Muhdi, S.Hut., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mengajari dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis dan seluruh teman-teman penulis, khususnya Manajemen Hutan (MNH 2011) yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kuta Kendit, pada tanggal 06 November 1992. Penulis merupakan anak keenam dari pasangan Ayah Hulman Pasaribu dan Ibu Rosmaida Tobing.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 1 Tigabinanga pada tahun 1999-2005, pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tigabinanga pada tahun 2005-2008, pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tigabinanga pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011, penulis lulus ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur Undangan. Penulis memilih Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan pada semester VII memilih minat studi Manajemen Hutan.

Semasa kuliah penulis merupakan anggota pada organisasi Himpunan Mahasiswa Sylva (HIMAS) USU dan aktif di di organisasi Paduan Suara Elshaddai USU. Penulis telah mengikuti Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan di Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan dan Hutan Pendidikan USU pada tahun 2013. Pada akhir tahun 2014 penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten

Deli Serdang” di bawah bimbingan Siti Latifah S.Hut., M.Si., Ph.D dan Dr. Muhdi S.Hut., M.Si. Pada tahun 2015 penulis juga telah menyelesaikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berat Basah Tanaman Contoh ... 21

Kadar Air Tanaman Contoh ... 22

Kadar Zat Terbang ... 24

Kadar Abu Tanaman Contoh ... 25

Kadar Karbon Tanaman Contoh ... 27

Analisis Biomassa dan Massa Karbon Tanaman Contoh ... 28

Biomassa ... 38

Massa Karbon ... 29

Model Alometrik ... 30

Potensi Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens Widja……… ... 34

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 37

Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Karakteristik bambu belangke (Gigantochloa pruriens Widjaja) ... 21 2. Kadar air pada setiap bagian tanaman berdasarkan petak contoh

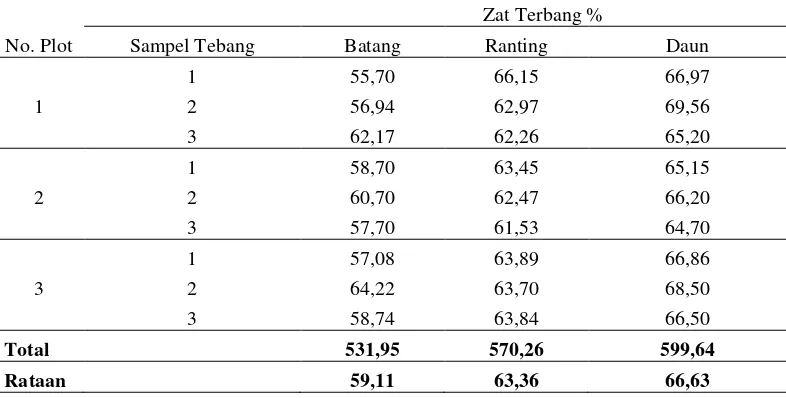

penelitian (%) ... 22 3. Kadar zat terbang pada setiap bagian tanaman berdasarkan petak

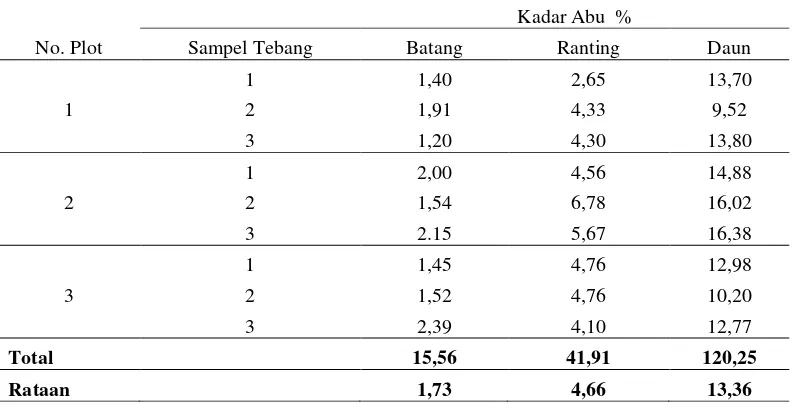

contoh penelitian (%) ... 24 4. Kadar abu pada setiap bagian tanaman berdasarkan petak contoh

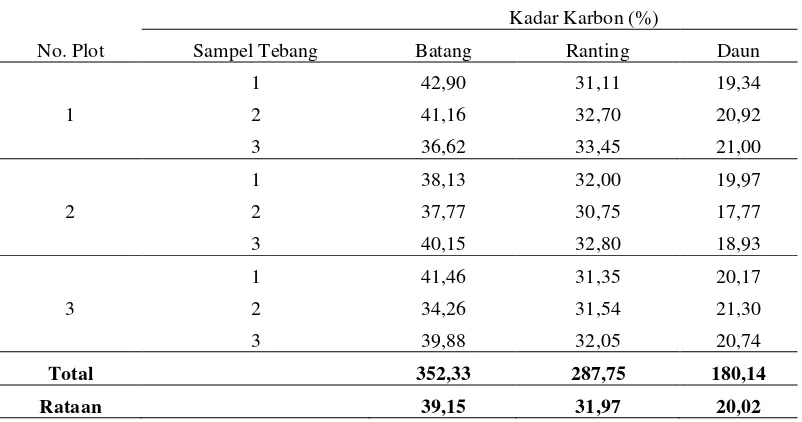

penelitian (%) ... 25 5. Kadar karbon setiap bagian tanaman berdasarkan petak contoh

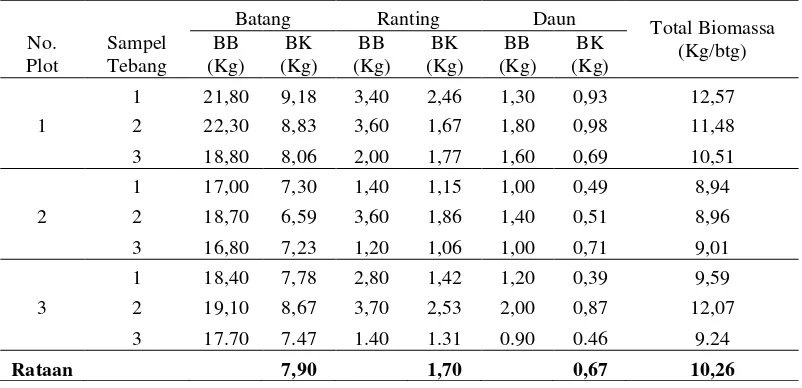

penelitian ... 26 6. Biomassa pada setiap bagian tanaman berdasarkan petak contoh

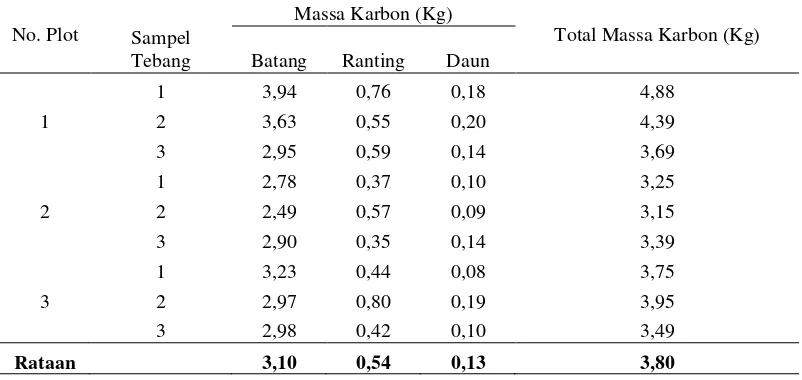

penelitian (%) ... 27 7. Kandungan massa karbon pada setiap bagian tanaman berdasarkan

petak contoh penelitian (%) ... 28 11. Model allometrik untuk menduga biomassa setiap bagian tanaman

dan total biomassa dari setiap bagian tanaman bambu belangke

(Gigantochloa pruriens Widjaja.) ... 29 12. Model allometrik untuk menduga massa karbon setiap bagian

tanaman dan total biomassa dari setiap bagian tanaman bambu belangke (Gigantochloa pruriens Widjaja.) ... ... 30 13. Potensi biomassa dan cadangan karbon bambu tali (Gigantochloa

apus Kurz.) ... 33 14. Potensi biomassa dan cadangan karbon bambu tali (Gigantochloa

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Plot petak contoh ... 14 2. Bagan alur penelitian ... 20 3. Visualisasi plot uji kenormalan sisaan persamaan allometrik

terpilih biomassa bambu tali (Gigantochloa pruriens Widjaja.) ... 33

4. Visualisasi plot uji kenormalan sisaan persamaan allometrik

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Dokumentasi Penelitian di Lapangan ... 39

2. Dokumentasi Laboratorium ... 41

3. Data Laboratorium ... 42

4. Perhitungan Total Biomassa ... 53

ABSTRAK

SEHAT MARTUA PASARIBU : Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W ) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Di bawah bimbingan SITI LATIFAH dan MUHDI.

Bambu merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dalam konsentrasi yang tinggi dikarenakan, memiliki jumlah stomata pada daun bambu yang relatif rapat dan banyak yaitu lebih dari 500 stomata per mm2. Dengan demikian bambu dapat dijadikan sebagai tumbuhan bioakumulator yang efektif yang dapat mengurangi peningkatan emisi karbon di atmosfer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuikandungan biomassa bambu, dan (cadangan karbon) pada hutan rakyat bambu dan menganalisis serapan CO2 pada hutan tanaman rakyat bambu belangke

(Gigantochloa pruriens Widjaja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode destruktif. Pengambilan sampel tebang dilakukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan persamaan

allometrik terbaik untuk kandungan biomassa dan massa karbon adalah W=173,889-533,233D+4,262D2untuk kandungan biomassa dan

C= 54,606-D-16,386+1,297D2untuk massa karbon. Potensi biomassa dan cadangan karbon yang dipeoleh di Hutan Tanaman Rakyat Desa durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang masing-masing sebesar 16,59 ton/ha dan 6,08 ton C/ha.

ABSTRACT

SEHAT MARTUAPASARIBU: Analysis ofBiomassandCarbon Stockof BambooBelangke(Gigantochloa pruriensW) inForest PlantationSerugunDurian Village, Subdistrict Sibolangit, Deli Serdang District, Under AcademicSupervisionSITILATIFAHandMUHDI.

Bamboo is a group of plants that have the ability to absorb CO2 in high concentrations because, having the number of stomata on bamboo leaves relatively tight and many are more than 500 stomata per mm2. Thus bamboo plant can be used as an effective bioakumulator which can reduce carbon emissions in the atmosphere. The purpose of this study was to determine the biomass content of bamboo, and (carbon stocks) in the public forests of bamboo and analyze the uptake of CO2 by the people of bamboo plantations belangke (Mucuna Gigantochloa Widjaja). The method used in this study is a destructive method. Sampling was done by purposive sampling felling. The results showed the

best allometric equations for mass content of the biomass and carbon is W = 173.889-533.233D+4.262D2for biomass content and C =

54.606-D-16.386+1.297D2 for carbon mass. The potential of biomass and carbon stocks in Forest Community durian Serugun village, sub-district Sibolangit, Deli Serdang Districtwere16.59 tonnes / ha and 6.08 tons C / ha.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) yang cukup tinggi, salah satu contoh yaitu keanekaragaman jenis bambu. Tumbuhan yang bisa diolah untuk berbagai kebutuhan ini, juga memiliki peran penting menyelamatkan lingkungan dan mempunyai manfaat tersembunyi di masa depan, ditinjau dari segi lingkungan bambu dapat menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air, sehingga mampu mengurangi erosi, sedimentasi, dan longsor. Selain itu, bambu juga berperan penting untuk menyimpan air dan karbon, menahan kebisingan serta mempunyai nilai ekonomis. Dari hasil peneltian (Wicaksono, 2012), besarnya gas CO2 yang dapat diserap oleh bambu petung

adalah sebesar 26,028±6.064 kg/m2/th atau sekitar 260,028±60,64 ton/ha/th. Salah satu permasalah penting yang dihadapi Indonesia

mulai sekarang ini adalah pemanasan global akibat dari efek rumah kaca dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali. Namun demikian keuntungan Indonesia dibandingkan negara lainnya adalah relatif masih luasnya hutan hujan tropis yang tersisa, walaupun luasan hutan tersebut semakin menurun seiring dengan menigkatnya eksploitasi (Mahdalifah dkk, 2014).

sejak lama di Indonesia. Bambu dapat tumbuh di daerah iklim basah sampai kering dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Tanaman bambu banyak di temukan di daerah tropika, benua Asia, Afrika, dan Amerika. Benua Asia merupakan daerah penyebaran bambu terbesar, meliputi wilayah Indoburma, India, Cina, dan Jepang. Selain daerah Tropis bambu juga menyebar kedaerah Subtropik dan daerah iklim sedang di dataran rendah sampai dataran tinggi.

Menurut Tambaru (2012), dalam Arniaty dkk (2014), mengatakan bahwa bambu merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk menyerap CO2 dalam konsentrasi yang tinggi dikarenakan, memiliki jumlah stomata pada daun bambu yang relatif rapat dan banyak yaitu lebih dari 500 stomata per mm2. Dengan demikian bambu dapat dijadikan sebagai tumbuhan bioakumulator yang efektif yang dapat mengurangi peningkatan emisi karbon di atmosfer. Melalui tahapan proses fotosintesis, bambu berpean penting dalam siklus karbon sehingga dapat mereduksi CO2 di atmosfer, dan sekaligus secara bersamaan juga dapat meningkatkan kadar oksigen dan menurunkan suhu di sekitarnya.

Hutan Tanaman Rakyat. Dari pernyataan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens Widjaja) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang”.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kandungan biomassa bambu, dan cadangan karbon pada hutan rakyat bambu

2. Menganalisis serapan CO2 pada hutan tanaman rakyat bambu belangke

(Gigantochloa pruriens Widjaja) Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Hutan Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan tujuan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi untuk meningkatkan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional, serta memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan (aspek ekonomi, ekologi dan sosial) (PP No. 6/2007).

Pengertian Hutan Rakyat menurut UU No. 41/1999 tentang kehutanan, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-V/2004, pengertian hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dengan hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara.

dengan status di luar kawasan hutan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dengan demikian hutan hak dapat disebut sebagai hutan rakyat/tanaman rakyat (Dephut, 1989).

Pada umumnya hutan rakyat terdiri dari satu jenis pohon (monokultur) atau beberapa jenis pohon yang ditanam secara campuran sebagai usaha kombinasi berupa tanaman kayu-kayu dan tanaman semusim. Dewasa ini kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat semakin banyak diminati oleh para pengusaha sebagai bahan baku industri seperti pulp dan kayu pertukangan karena mempunyai kualitas kayu yang baik (Darusman dkk, 2006).

Menurut Hardjosoediro (1980), mengatakan, hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, hutan yang dimiliki oleh rakyat. Proses terjadinya hutan rakyat bisa dibuat oleh manusia, bisa juga terjadi secara alami, tetapi proses

hutan rakyat terjadi adakalanya berawal dari upaya untuk merehabilitasi tanah – tanah kritis. Jadi hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah

milik rakyat, dengan jenis tanaman kayu-kayuan yang dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau dikelola oleh suatau badan usaha, yang

berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Prastiyo, 2010).

Deskripsi Bambu

sekitar 125 jenis bambu termasuk yang masih tumbuh liar dan belum banyak dimanfaatkan. Di antara berbagai jenis bambu tersebut, baru sekitar 20 jenis saja yang dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh masyarakat. Jenis-jenis bambu yang dimaksudantara lain bambu cendani, bambu apus, bambu ampel, bambuandong, bambu betung, bambu kuning, bambu hitam, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cangkoreng, bambu perling, bambu tamiang, bambu loleba, bambu batu, bambu belangke, bambu sian, bambu jepang, bambu gendang, bambu bali, dan bambu pagar (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999). Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens Widjaja)

Bambu belangke memiliki nama loka yang dikenal dengan sebutan buluh regen atau yakyak di Sumatera Utara dan Aceh. Bambu ini memiliki nama ilmiah (Gigantochloa pruriens Widjaja). Buluh bambu ini tumbuh dengan tegak, dengan tingginya sampai 15 m. Batangnya memiliki diameter 6-12 cm, dengan ketebalan dinding 10 mm, dan panjang ruasnya 40-60 cm.

Klasifikasi bambu belangke secara taksonomi adalah sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 1993).

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta Sub divisio : Spermatophyta Kelas : Liliopsida Ordo : Poales Famili : Poaceae Genus : Gigantochloa

Bambu tumbuh merumpun, memiliki batang yang bulat, berlubang dan beruas-ruas, percabangannya kompleks, setiap daun bertangkai. Diameter

batang bambu bervariasi 0,5-20 cm bergantung pada besarnya ukuran diameter batang bambu dewasa. Besarnya ukuran diameter bambu dapat diperkirakan daribesarnya diameter rebung bambu.

a. Akar Rimpang

Akar rimpang terdapat di bawah tanah dan membentuk sistem percabangan yang dapat dipakai untuk membedakan kelompok bambu. Bagian

pangkal akar rimpang bambu lebih sempit daripada bagian ujungnya dan setiap ruas mempunyai kuncup dan akar. Kuncup pada akar rimpang ini akan berkembang menjadi rebung yang kemudian memanjang dan akhirnya menghasilkan buluh. Akar rimpang dibagi menjadi dua macam system

percabangan yaitu pakimorf (akar rimpang simpodial) dan leptomorf (akar rimpang monopodial).

b. Rebung Bambu

Tunas atau batang-batang bambu muda yang baru muncul dari permukaan dasar rumpun dan rhizome. Rebung bambu tumbuh dari kuncup akar rimpang di dalam tanah atau dari pangkal buluh yang keluar. Mengingat sifat pertumbuhannya yang cepat sehingga dengan cepat pula rebung ini akan menjadi buluh muda. Rebung dapat mencapai panjang maksimal dan menjadi tanaman yang lengkap setelah 2-4 bulan. Cabang – cabang akan mulai terbentuk setelah setelah pertumbuhan memanjang berakhir.

c. Buluh Bambu

cepat dan mencapai tinggi maksimum dalam beberapa minggu. Tinggi buluh bambu mencapai 15 m atau 20 m dengan garis tengah sebesar 10 m. Buluh bambu umumnya tegak, tapi ada beberapa marga yang tumbuhnya merambat seperti Dinochloa dan ada juga yang tumbuhnya serabutan seperti Nastus.

d. Pelepah Buluh Bambu

Pelepah buluh bambu merupakan hasil modifikasi daun yang menempel pada setiap ruas yang terdiri atas daun pelepah buluh, kuping pelepah buluh dan ligula. Pelepah buluh ditutupi oleh bulu hitam yang berangsur-angsur menjadi gugur, pelepah buluhnya sendiri juga mudah gugur. Pelepah buluh memiliki peranan yang penting sebagai pelindung dan menutupi buluh ketika masih muda. e. Percabangan Bambu

Percabangan bambu pada umumnya terdapat di atas buku-buku batang. Percabangan terletak 1,5 m di bawah permukaan tanah, setiap ruas terdiri atas 2-5 cabang dengan satu cabang lebih besar daripada cabang lainnya yang merupakan cabang primer. Letak cabang berselang-seling.

f. Helai Daun Dan Pelepah Daun

Helai daun bambu mempunyai urat daun yang sejajar seperti rumput, dan setiap daun mempuyai tulang daun utama yang menonjol. Daunnya bisa lebar dan ada juga yang kecil dan sempit. Helai daun dihubungkan dengan pelepah oleh tangkai daun yang mungkin panjang atau pendek.

Siklus Karbon

tubuh organisme melalui rantai makanan. Karbondioksida diserap oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis dan disimpan sebagai biomassa pada berbagai organ, diantaranya daun. Karbon organik dalam dedaunan hijau kemudian masuk ke tubuh organisme melalui proses pencernaan dan kembali ke udara melalui proses respirasi. Rangkaian proses ini menghasilkan siklus yang lengkap dan disebut sebagai siklus karbon. Meskipun demikian, tidak semua karbon pada tubuh organisme kembali ke atmosfer, sebagian ada yang terikat membentuk biomassa tubuh. Ketika oksigen tersedia, respirasi aerobik terjadi, yang melepaskan karbon dioksida ke udara atau air di sekitarnya, menurut reaksi berikut:

C6H12O6 (materi organik) + 6O2 6H2O + 6CO2 + energi (Dahlan, 2008).

Adanya kehidupan di dunia menyebabkan perubahan CO2 di atmosfer dan CO2 di lautan ke dalam bentuk organik maupun anorganik di daratan dan lautan. Perkembangan berbagai ekosistem selama jutaan tahun menghasilkan pola aliran C tertentu dalam ekosistem tingkat global. Namun, dengan adanya aktivitas manusia (penggunaan bahan bakar fosil dan alih guna lahan hutan) menyebabkan perubahan pertukaran antara C di atmosfer, daratan, dan ekosistem lautan. Akibat kegiatan tersebut, terjadi peningkatan konsentrasi CO2 ke atmosfer sebanyak 28% dari konsentrasi CO2 yang terjadi 150 tahun yang lalu (IPCC, 2000).

Biomassa

sampling) dengan pendataan hutan secara in situ, (iii) pendugaan melalui penginderaan jauh, dan (iv) pembuatan model. Metode langsung dan akurat untuk menduga biomassa di atas permukaan adalah melakukan pemanenan, kemudian di oven dan ditimbang dalam kondisi kering oven (Hunt, 2009).

Menurut Brown (1997), berdasarkan cara memperoleh data terdapat dua pendekatan untuk menduga biomassa dari pohon, yaitu berdasarkan penggunaan dugaan volume dengan kulit kayu sampai batang bebas cabang yang kemudian diubah menjadi kerapatan biomassa (ton/ha) dan pendekatan dengan menggunakan persamaan regresi biomassa atau lebih dikenal dengan persamaan allometrik. Pendugaan biomassa pada pendekatan pertama menggunakan persamaan berikut:

Biomassa di atas tanah (ton/ha) = VOB x WD x BEF....(Brown et al.,1997) Keterangan: VOB = Volume batang bebas cabang dengan kulit (m3/ha)

WD = Kerapatan kayu (Kg/m3) BEF = Biomassa Expansion Factor

Pendekatan kedua penentuan biomassa dengan menggunakan persamaan regresi biomassa berdasarkan diameter batang. Dasar dari persamaan regresi ini adalah hanya mendekati biomassa rata-rata per pohon menurut sebaran diameter, dengan menggabungkan sejumlah pohon pada setiap kelas diameter dan menjumlahkan seluruh pohon untuk seluruh kelas diameter. Fungsi dan model biomassa dipresentasikan melalui persamaan berdasarkan tinggi dan diameter pohon (Kusmana,1996 dalam Salim, 2005).

pengelolaannya. Sehingga secara spesifik setiap jenis bambu yang tumbuh di tempat tumbuh yang berbeda dan pengelolaan yang berbeda akan menghasilkan biomassa yang berbeda. Ada beberapa persamaan allometrik pada bambu untuk dapat menentukan biomassa seperti M = 0.131 * D2.28 , (Yiping, et al., 2010 dalam Baharuddin, 2013), Y = -3225.8 + 1730.4 DBH, bambu (Sutaryo, 2009).

Biomassa individu bambu tegakan jenis bambu Moso dan tegakan bambu secara keseluruhan menggunakan rumus W=213.4164D-0.5805H2.3131 (R=0.8321), (Chen 1998 dalam Yiping, et al., 2010). Menduga biomassa bambu secara umum

diatas permukaan (AGB)est = 0.131 D2.28 (Priyadarsini, 2000) dalam (Hairiah dkk, 2011). Untuk menghitung cadangan karbon biomassa

menggunakan rumus : C= 0.5B Dimana: B adalah biomassa dan C adalah cadangan karbon dalam biomassa, sedangkan 0.5 adalah

fraksi karbon umumnya digunakan untuk pohon dan bambu (Xu dkk, 2007 dalam Baharuddin, 2013).

Persaamaan Allometrik

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 2015, dengan perincian

bulan Mei 2015 adalah kegiatan pengumpulan data di lapangan dan bulan Juni 2014 adalah kegiatan menganalisis data. Penelitian akan dilaksanakan di

Hutan Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Luas areal penelitian seluas 2 Ha. Dengan Intensitas sampling minimal 0,05 %. Analisis data akan dilakukan di Laboratorim Kimia Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah GPS, meteran, pita diameter, gergaji, parang, tali rafia, kompas, timbangan, gunting tanaman, kamera, dan alat tulis menulis. Bahan dalam penelitian ini meliputi, data tutupan lahan Hutan Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, contoh uji bambu belangke (Gigantochloap pruriens Widjaja) yang terdiri dari batang, cabang, ranting, daun. Bahan pendukung terdiri dari kantong plastik, label, dan alat tulis.

Jenis Data

Jenis – jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

b. Data inventarisasi bambu dewasa di lapangan untuk menghitung biomassa dan cadangan karbonnya yaitu jumlah rumpun dalam setiap plot, jumlah batang bambu dewasa setiap rumpun, diameter, dan tinggi.

c. Data pengukuran di laboratorium meliputi pengukuran kadar air, penentuan kadar abu dan penentuan kadar zat terbang bambu untuk menghitung kadar karbon.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode destructive dan metode sampling. Metode destructive adalah cara yang digunakan untuk pengambilan sampel bambu dewasa dengan melakukan pengerusakan/penebangan pada tegakan bambu. Metode sampling yaitu dengan bentuk sampling jalur, digunakan untuk menduga cadangan karbon tegakan bambu pada areal hutan rakyat. Untuk intesitas sampling yang akan diambil adalah minimal 0,05 % (Permenhut P.67/Menhut-II/2006).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta menganalisis sesuai kebutuhan. Tahapan kegiatannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data A. Data Primer

Hm-1

Gambar 1. Bentuk petak pengukuran bambu

Pengukuran parameter tegakan yang penting dilakukan pada setiap petak contoh penelitian (PCP) dengan metode jalur berpetak. Setiap PCP dibuat dengan ukuran 20mx20m dengan jarak antar petak contoh 10mx10 (Kiyoshi, 2002). B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya, baik data yang dikeluarkan instansi terkait, penelitian sebelumnya, maupun literatur pendukung lainnya yaitu peta administrasi Kabupaten Deli Serdang.

2. Analisis Data di Lapangan

A. Inventarisasi Luas Hutan Rakyat

Inventarisasi luas hutan rakyat dilakukan dengan menggunakan data tutupan lahan Hutan Rakyat Desa Durian Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

B. Pengukuran Plot Untuk Penebangan Bambu

1. Dibuat 3 plot berukuran masing-masing 20 m x 20 m. Peletakan setiap plot dilakukan secara Purpossive, dengan jarak antar petak 10m x 10 m.

3. Dari masing-masing plot diambil 3 tegakan bambu yaitu bambu dewasa sebagai sampel. Selanjutnya diambil data DBH, tinggi bebas ranting, dan tinggi total.

A1

4. Penebangan dilakukan pada ketinggian 1 m dari atas permukaan tanah. Pengukuran tinggi total bambu juga dilakukan setelah tegakan contoh bambu rebah. Tinggi total merupakan panjang total tegakan bambu contoh yang telah rebah hingga ujung tajuk

C. Pemilihan Bagian Tegakan Bambu dan Penimbangan Berat Basah

1. Sebelum dilakukan pembagian fraksi tegakan bambu, terlebih dahulu dilakukan penimbangan terhadap berat total batang dan daun.

2. Pembagian fraksi tegakan bambu contoh dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian biomassa batang, dan daun yang bertujuan agar analisa

laboratorium lebih mewakili.

3. Sampel batang diambil pada ketinggian 1,3 m dari atas permukaan tanah dimulai dari tunggak yang tersisa pada permukaan tanah.

4. Masing-masing sampel batang tiap tegakan tebang dibuat 3 ulangan, dimana tiap ulangan diambil sebanyak 200 gram.

5. Untuk sampel daun dibuat 3 ulangan saja sebanyak 200 gram. 3. Pengumpulan Data di Laboratorium

Pengukuran Kadar Air

Pengambilan contoh tegakan dilakukan dengan menebang bambu masak

(dewasa) di tebang sebanyak 9 batang. Bambu dipisahkan berdasarkan bagian-bagian bambu yang dibagi menjadi empat bagian utama yaitu batang

Untuk contoh uji daun, cabang, ranting diambil minimal sebanyak 200 gram selanjutnya dihitung kadar airnya. Pengukuran kadar air contoh uji dilakukan berdasarkan standar TAPPI T268 OM 88.

Nilai kadar air dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Ka = Kadar air yang diukur (dalam persen terhadap berat kering tanur bambu).

Besarnya biomassa dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan berat kering. Berat kering dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Penentuan Kadar Zat Terbang

Prosedur penentuan zat terbang yang digunakan berdasarkan American Society for Testing Material (ASTM) D 5832-98 adalah sebagai berikut : Sampel dari tiap bagian batang dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebesar batang korek api, sedangkan sampel bagian daun dicincang, sampel kemudian dioven pada suhu 80 oC selama 48 jam, sampel kering digiling menjadi serbuk dengan mesin penggiling (willey mill), serbuk hasil gilingan disaring dengan alat penyaring (mesh screen) berukuran 40-60 mesh.

Dihitung dengan rumus :

Kadar Zat Terbang = �−�

� � 100%

Dimana :

A = Berat kering tanur pada suhu 1050 C

B = Berat contoh uji dikurangi berat berat cawan dan sisa contoh uji berat cawan dan sisa contoh uji pada suhu 9500 C

Penentuan Kadar Abu

Serbuk contoh uji sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselen yang ditetapkan beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu mulai 0°C - 700°C selama 5 jam. Selanjutnya cawan dikeluarkan dari tanur, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai beratnya tetap. Untuk mengetahui kadar abu dihitung berdasarkan ASTM D 28866-94. Kadar abu dinyatakan dalam persen dengan rumus sebagai berikut :

Kadar abu = ����� ���

Penentuan Kadar Karbon

Penentuan kadar karbon terikat (fixed carbon) ditentukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-37-301995 dengan rumus sebagi berikut ini: Kadar karbon terikat arang (%) = 100%-kadar zat terbang arang(%)-kadar abu(%) Model Allometrik

Bambu yang ditebang secara destructive sampling sebanyak 9 batang diukur diameternya dan panjangnya sebagai tinggi tegakan bambu. Hasil pengukuran diameter dan tinggi tersebut dibuat model dengan menggunakan software IBM SPSS versi 20 for windows.

Model Penduga Biomassa dan Karbon Bambu

Dalam penelitian ini akan dibangun dengan model persamaan allometrik dengan menggunakan program software IBM SPSS statistic Version 22 windows. Bentuk analisis regresi allometrik dan persamaan polynominal adalah sebagi berikut :

Ŷ = β0+β1D+β2D2 Ŷ = β0Dβ1

Ŷ = β0+ β1D2H Ŷ = β0Dβ1Hβ2

Keterangan:

Ŷ = Taksiran nilai biomassa atau karbon bambu belangke (kh/batang)

D = Diameter batang (Dbh) (cm) H = Tingg total batang (m)

Persamaan Regresi terbaik akan dipilih dari model-model hipotetik di atas dengan menggunakan berbagai kriteria statistik, seperti goodness of fit, koefisien determinasi (R2), analisis sisaan serta pertimbangan kepraktisan untuk pemakaian. Analisis Potensi Biomassa dan Karbon Tegakan Bambu

Berdasarkan persamaan model penduga biomassa yang terpilih maka kita dapat mengetahui besarnya total potensi biomassa dan karbon dari hutan bambu adapun cara mengkonversinya ke dalam kg/ha yaitu dari seluruh bambu yang ditemukan pada petak penelitian.

�� = (∑ ���∑ ��/10.000)�

Keterangan:

WT = Total biomassa / karbon seluruh tegakan (Kg/ha)

∑ ��= Jumlah biomassa/karbon ke-i (Kg)

∑ ���� = Total luas petak contoh penelitian ke-i (m2)

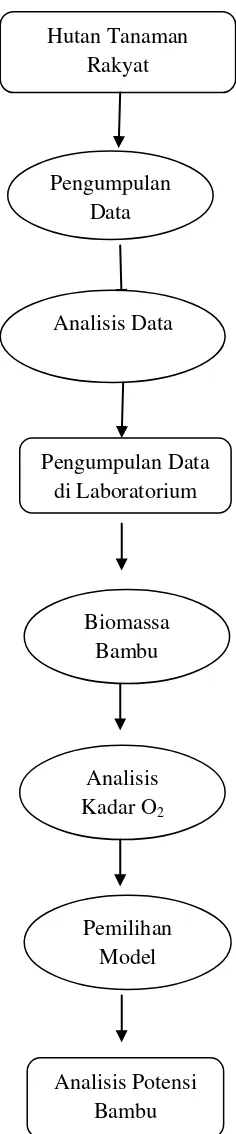

Bagan Pelaksanaan Penelitian

Gambar 2. Bagan alur penelitian Hutan Tanaman

Rakyat

Pengumpulan Data

Analisis Data

Analisis Potensi Bambu Pengumpulan Data

di Laboratorium

Pemilihan Model Biomassa

Bambu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W.)

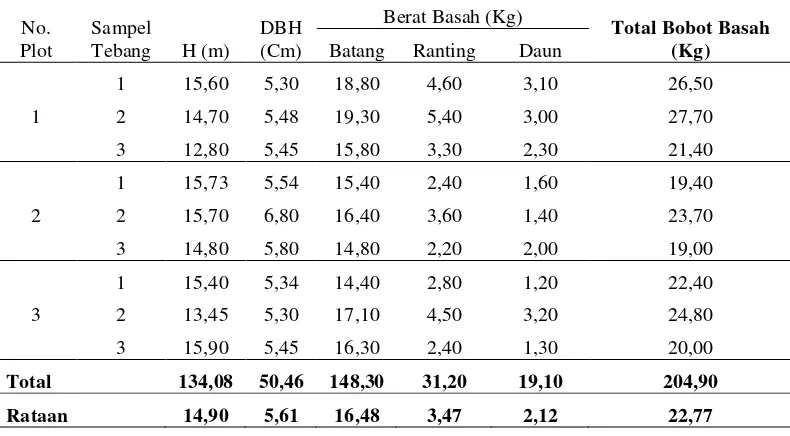

Dari hasil inventarisasi bambu di lapangan, jumlah plot yang diambil adalah sebanyak 3 plot. Masing-masing plot diambil 3 bambu dewasa dimana pengambilan sampel bambunya menggunakan metode destructive sampling. Dari ketiga plot tersebut terdapat total 29 rumpun, pada plot satu terdapat 11 rumpun, plot dua terdapat 9 rumpun dan plot tiga terdapat 9 rumpun. Dari Tabel 1. dapat

dilihat diameter terkecil terdapat pada sampel tebang 1 plot 1, yaitu sebesar 5.30 cm dan tinggi total 15.60 m. Untuk diameter terbesar terdapat pada sampel

tebang 2 plot 2, sebesar 6.80 cm dengan tinggi total 15.70 m.

Sampel tebang paling tinggi terdapat pada sampel tebang 3 plot 3, yaitu sebesar 15.90 m dan memiliki diameter 5.4 5cm. Sampel tebang paling rendah terdapat pada sampel tebang 3 plot 1, yaitu sebesar 12.80 m dengan diameter 5.45 cm. Rataan tinggi total diperoleh 14.90 m, rataan diameter sebesar 5.61 cm,

dan rataan total bobot basahnya adalah sebesar 22.77 Kg. Tabel 1. Karakteristik Tanaman Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W.)

No.

Berat Basah (Kg) Total Bobot Basah

Sifat Fisis dan Kimia Tanaman Bambu Belangek (Gigantochola pruriens W.) 1. Kadar Air

Bambu merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Dengan sifatnya yang higroskopis tersebut maka bambu ini mempunyai afinitas terhadap air, baik dalam bentuk uap maupun cair. Dengan kondisi tersebut membuat kadar air sangat berpengaruh terhadap sifat fisis dan mekanis bambu. Kadar air itu sendiri adalah persentase kandungan air yang terdapat dalam suatu bahan berdasarkan berat basah atau berat kering dan dinyatakan dalam persen.

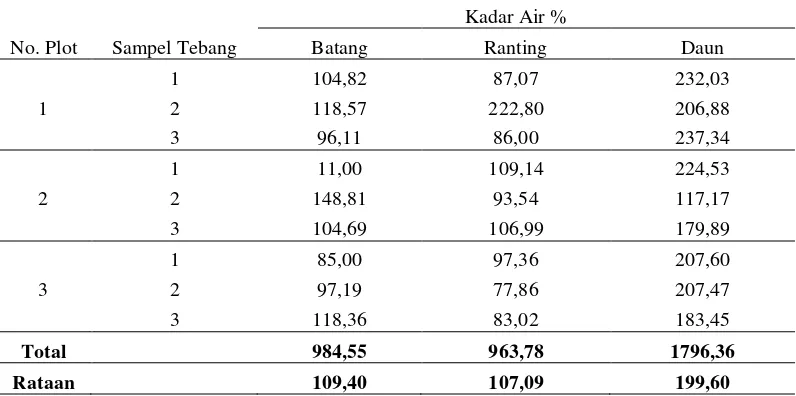

Dari hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, ternyata pada setiap bagian bambu memiliki persentase kadar air yang berbeda-beda. Berikut persentase kadar air bambu disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Rata-rata Kadar Air Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Kadar Air %

Dari Tabel 2. menunjukkan adanya perbedaan kadar air pada setiap

sebesar 109,40 %. Kadar air terendah terdapat pada bagian ranting yaitu sebesar 107,09%. Menurut hasil penelitian Sulaiman (2014) mengatakan bahwa jumlah

atau kerapatan stomata pada daun bambu juga berpengaruh terhadap jumlah kadar kadar air yang terdapat pada bambu. Semakin banyak jumlah stomata yang terdapat pada daun bambu, maka akan semakin tinggi kerapatan stomata tersebut. Jumlah stomata paling banyak terdapat pada bawah daun, sehingga adapatasi ini akan menyebabkan kehilangan air melalui daun akan semakin minimum dibandingkan dengan bagian lain.

Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Widyasari (2010) yang melakukan penelitian terhadap pendugaan biomassa dan potensi karbon terikat di atas permukaan tanah pada hutan rawa gambut bekas terbakar di Sumatera Selatan juga memperoleh hasil yang serupa yaitu jumlah kadar air tertinggi yang diperoleh terdapat pada bagian daun dengan rata-rata sebesar 59,65 – 68,66% diikuti bagian ranting 39,69 – 63,18% dan bagian batang dengan rata-rata berkisar antara 5,28 – 13,34%.

2. Kadar Zat Terbang

Zat terbang merupakan komponen senyawa organik dan anorganik yang terlepas kecuali komponen air, pada saat pemanasan suhu tinggi. Persentase zat terbang ini juga disebut kadar zat mudah menguap (volatile matter), yaitu persen zat yang terbuang dalam bentuk gas pada saat pembakaran. Hasil penelitian berikut juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata kadar zat terbang yang terdapat dalam setiap bagian-bagian bambu. Persentase rata-rata kadar zat terbang tersebut di sajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Rata-rata Kadar Zat Terbang Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Zat Terbang %

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang disajikan dalam Tabe

terdapat pada daun sebesar 67,29% dan terkecil terdapat pada bagian batang sebesar 36,92%.

Kadar zat terbang biasanya dipengaruhi oleh tingginya suhu pada saat karbonisasi. Selain suhu kadar air juga sangat berpengaruh terhadap kadar zat terbang, dimana semakin tinggi kadar air maka kadar zat terbang juga akan semakin tinggi Lusyani (2011). Air memang bukan termasuk kedalam zat terbang namun air akan ikut keluar bersama dengan zat-zat lain selama proses pengujian. Hal ini dapat dibuktikan dari Tabel 2. dimana jumlah kadar air tertinggi terdapat pada daun dengan rata-rata sebesar 199,60%, dan kadar zat terbang tertingi terdapat pada daun.

3. Kadar Abu

Menurut Rosintah (2015) mengatakan bahwa kadar abu itu sendiri merupakan jumlah abu yang tertinggal (mineral yang tidak dapat menguap) dengan pembakaran suatu serbuk menjadi abu. Berdasarkan hasil uji laboratorium dan analisis, maka diperoleh hasil rata-rata kadar abu yang disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Nilai Rata-rata Kadar Abu Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman

Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Dari hasil yang diperoleh, kadar abu pada setiap bagian yaitu (batang, ranting, dan daun) memiliki kandungan abu yang berbeda. Jumlah rata-rata kadar abu paling tinggi terdapat pada bagian daun yaitu sebesar 13,36% dan pada bagian ranting rata-rata kadar abunya sebesar 4,66%. Kadar abu

terendah terdapat pada bagian batang dengan rata-rata 1,73%. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Purwitasari (2011) pada tegakan Akasia mangium dan memperoleh kadar abu tertinggi terdapat daun sebesar 3,61% dan kadar abu terkecil terddapat pada batang sebesar 1,46%.

Peneletian lain yang mendukung berdasarkan hasil penelitian Alpian

(2011) memperoleh hasil kadar abu pada batang kayu Gelam (Melalleuca cajuputi) lebih rendah dibandingkan pada bagian tiang dan pancang.

4. Kadar Karbon

Tabel 5. Nilai Rata-rata Kadar Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Kadar Karbon (%)

Kadar karbon bagian bambu dari lokasi penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara bagian batang, ranting, dan daun bambu. Kadar karbon tertinggi terdapat pada bagian batang dengan rataan sebesar 39,15% disusul dengan bagian ranting dengan rataan sebesar 31,97%. Kadar karbon terendah terdapat pada bagian daun dengan rataan sebesar 20,02%. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Suprihatno (2012) dimana jumlah kadar karbon pada batang lebih tinggi yaitu dengan rataan sebesar 53,84%. Hal ini menunjukkan adanya selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 14,69%. Hal lain yang dapat menyebabkan meningkatnya kadar karbon pada bagian batang adalah dengan meningkatnya umur dan tinggi bambu. Rata-rata cadangan karbon tertinggi pada tanaman biasanya setelah bambu mencapai tinggi >11 m atau berumur lebih dari 10 minggu.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini juga

A. crassicarpa dan memperoleh hasil kadar karbon tertinggi terdapat pada batang umur 5 tahun sebesar 60,20% dan terendah terdapat pada bagian daun berumur 2 tahun sebesar 37,02%. Perbedaan umur pada tegakan dapat mempengaruhi kadar karbon dimana semakin dewasa umur suatu tegakan maka kadar karbon juga akan semakin tinggi dikarenakan bertambah besarnya selulosa dan lignin pada kayu. Aalisis Biomassa dan Karbon Tanaman Contoh

5. Biomassa (Berat Kering)

Pada umumnya biomassa dinyatakan sebagai kandungan berat kering bahan, karena setiap bagian tumbuhan memiliki kandungan air yang berbeda. Dalam penelitian ini biomassa bambu diperoleh dari hasil penjumlahan kandungan biomassa tiap bagian bambu yang merupakan gambaran total material organik dari hasil fotosintensis yang dilakukan pada daun. Sutaryo (2009) mengatakan bahwa biomassa bambu memiliki tingkat variasi yang berbeda-beda tergantung dari jenis, tempat tumbuh, dan pengelolaannya. Secara spesifik setiap jenis bambu yang tumbuh di tempat tumbuh yang berbeda dan pengelolaan yang berbeda akan menghasilkan biomassa yang berbeda juga.

Tabel 6. Nilai Rata-rata Berat Kering (Biomassa) Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Dari Tabel 6. dapat dilihat perbedaan biomassa dari tiap bagian bambu tersebut. Rataan biomassa tertinggi terdapat pada bagian batang yaitu sebesar 7,90 kg, disusul dengan bagian ranting sebesar 1,70 kg. Untuk rataan biomassa terendah terdapat pada daun bambu yaitu sebesar 0,67 kg. Selanjutnya untuk rata-rata total biomassa perbatang diperoleh rataan sebesar 10,26 kg/btg. Berat biomassa tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Baharuddin (2013) yang melakukan penelitian pada bambu parring dan medapatkan rataan biomassa sebesar 14,3 kg/btg. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan diameter, tinggi, dan tempat tumbuh yang berbeda. Hal ini juga sesuai pendapat Sutaryo (2009) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan biomassa dapat disebabkan oleh perbedaan tempat tumbuh.

6. Massa Karbon

Tabel 7. Nilai Rata-rata Massa Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W.)

No. Plot

terdapat pada daun dengan rataan sebesar 0,13 kg. Selanjutnya bila dilihat kandungan biomassa dari Tabel 6, dimana kandungan biomassa tertinggi terdapat

pada batang sebesar 7,80 kg menunjukkan adanya hubungan antara kandungan biomassa dengan massa karbon pada bambu. Hasil penilitian ini menunjukkan semakin tingginya biomassa yang terdapat pada bambu ini, maka semakin tinggi pula massa karbon yang terdapat dalam bambu tersebut.

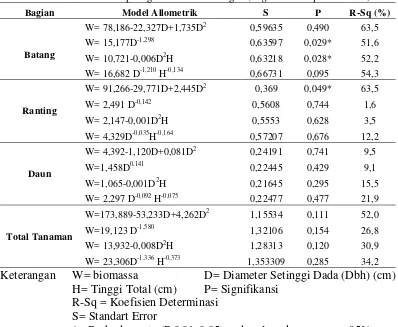

Model Allometrik

Model allometrik merupakan suatu metode pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman dengan menghubungkan eksponensial atau logaritma anatar organ tanaman yang terjadi secara harmonis. Bagian tanaman yang sering dihubungkan dalam menentukan persamaan allometrik ini adalah diameter, tinggi, biomassa, serta massa karbon yang tedapat dalam bambu. Pada setiap tanaman yang berbeda maka cara untuk menentukan persamaan allometriknya juga berbeda. Dalam penelitian ini telah dilakukan pengambilan sampel bambu secara destruktif, dengan menebang 9 batang sampel tebang. Jenis sampel yang diambil adalah bambu dewasa.

Tabel 8. Model Allometrik Untuk Menduga Biomassa Setiap Bagian Tanaman dan Total Biomassa Dari Setiap Bagian Bambu Belangke (Gigantochola pruriens W.)

Bagian Model Allometrik S P R-Sq (%)

Batang

W= 78,186-22,327D+1,735D2 0,59635 0,490 63,5 W= 15,177D-1,298 0,63597 0,029* 51,6 W= 10,721-0,006D2H 0,63218 0,028* 52,2 W= 16,682 D-1,210 H-0,134 0,66731 0,095 54,3

Ranting

W= 91,266-29,771D+2,445D2 0,369 0,049* 63,5

W= 2,491 D-0,142 0,5608 0,744 1,6

W= 2,147-0,001D2H 0,5553 0,628 3,5 W= 4,329D-0,035H-0,164 0,57207 0,676 12,2

Daun

W= 4,392-1,120D+0,081D2 0,24191 0,741 9,5

W=1,458D0,141 0,22445 0,429 9,1

W=1,065-0,001D2H 0,21645 0,295 15,5 W= 2,297 D-0,092 H-0,075 0,22477 0,477 21,9

Total Tanaman

W=173,889-53,233D+4,262D2 1,15534 0,111 52,0 W=19,123 D-1,580 1,32106 0,154 26,8

*= Berbeda nyata (P 0,01-0,05) pada selang kepercayaan 95% Dari persamaan allometrik biomassa yang telah dibangun dapat di lihat hubungan antar bagian tanaman. Model allometrik biomassa dibangun dengan tujuan untuk mengetahui taksiran biomassa dari setiap bagian bambu belangke (Gigantochola pruriens W.). Model ini menghubungkan antara biomassa batang, ranting, dan daun dengan diameter setinggi dada (Dbh) dan tinggi total (H).

Tabel 9. Model Allometrik Untuk Menduga Kandungan Karbon Setiap Bagian

Tanaman dan Total Biomassa Dari Setiap Bagian Bambu Belangke

(Gigantochola pruriens W.)

Bagian Model Allometrik S P R-Sq (%)

Batang

C= 26,561-7,334D+1,569D2 0,39039 0,198 41,7 C= 6,296D-0,571 0,37542 0,081 37,1 C= 4,125-0,002D2H 0,40776 0,162 25,8 C= 5,208D-0,634H0,097 0,38799 0,191 32,5

Ranting

C= 26,953-8,766D+0,719D2 0,11950 0,067 59,4

C= 0,855D-0,056 0,17127 0,674 2,7

C= 0,720+0,000D2H 0,16842 0,529 5,5 C= 1,526D-0,017H-0,060 0,17009 0,557 17,7

Daun

C=1,093-0,286D+0,020D2 0,04975 0,594 15,9 C= 0,353D-0,039 0,04621 0,296 15,4 C= 0,240+0,000D2H 0,04369 0,177 24,3 C= 0,557D-0,027H-0,018 0,04474 0,314 32,0

Total Tanaman

C= 54,606-16,386+1,2977D2 0,47524 0,152 46,6 C= 7,504D-0,666 0,44926 0,118 31,3

*= Berbeda nyata (P 0,01-0,05) pada selang kepercayaan 95% Berdasarkan persamaan allometrik Tabel 8. dan Tabel 9. dapat dilihat bahwa model allometrik biomassa dan kandungan karbon yang telah dibentuk mengikuti fungsi logaritma dan regresi linier sederhana dengan menggunakan peubah bebas diameter (D), dan tinggi total (H). Pemilihan model terbaik dilakukan setelah menguji beberapa model dimana model-model tersebut dibagi menjadi beberapa model yang menggunakan satu peubah bebas, yaitu diameter dan model yang menggunakan dua peubah bebas yaitu diameter dan tinggi total. Berdasarkan kriteria statistik maka didapatkan persamaan allometrik terbaik untuk

kandungan biomassa dan massa karbon yaitu W=β0+β1D+β2D2 . Model

allometrik dengan penduga diameter yaitu W= 173,889-533,233D+4,262D2 dan

model penduga terbaik dalam pendugaan massa karbon adalah C= 54,606-D-16,386+1,297D2. Standard error (S) terkecil yaitu 1.1 untuk

kandungan biomassa dan 0,4 untuk massa karbon. R-Square terbesar pada kandungan biomassa adalah 52% dan 46,6% untuk massa karbon.

Dari hasil persamaan terbaik yang telah dipilih diatas menandakan bahwa model tersebut memiliki kebaikan dalam pendugaan biomassa dan massa karbon. Hal tersebut diartikan bahwa 52% dan 46,6% keragaman biomassa dan massa karbon bambu belangke (Gigantochloa pruriens W.) dapat dijelaskan oleh pengaruh peubah bebas diameter. Sisa 48% untuk biomassa di pengaruhi oleh lingkungan dan 43,4% untuk massa karbon dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Dari persamaan diatas, sebaiknya dilakukan juga uji kenormalan dari nilai sisaan apakah terpenuhi sebagai salah satu asumsi model persamaan regresi tersebut dapat dipergunakan secara baik. Dengan adanya uji kenormalan nilai tersebut adakann dapat dilihat data tersebut menyebar dengan normal atau tidak. Berikut gambar visualisasi kenormalan sisaan persamaan regresi terbaik yang telah dibentuk disajikan pada Gambar 3. dan Gambar 4.

Gambar 3. Visualisasi plot uji kenormalan sisaan model allometrik terpilih biomassa bambu belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Gambar 4. Visualisasi plot uji kenormalan sisaan model allometrik terpilih massa karbon bambu belangke (Gigantochloa pruriens W.)

Dari Gambar 3. dan Gambar 4. terlihat visualisasi sebaran dimana nilai sebaran dikatakan menyebar secara normal apabila antara nilai sisaan dengan probability normalnya membentuk pola garis linier melalui pusat sumbu. Hal itu terlihat pada Gambar 3. dan 4. bahwa pola penyebaran data yang dihasilkan membentuk garis lurus, sehingga syarat penyebaran data sisaan secara normal terpenuhi.

Potensi Biomassa Dan Cadangan Karbon Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa prurients W.)

Tabel 10. Potensi Biomassa dan Cadangan Karbon Pada Bambu Belangke

(Gigantochloa pruriens W.)

No.

Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat rata-rata total biomassa dan masa karbon yang terkandung dalam bambu belangke. Rata-rata total biomassa yang

didapat dalam penelitian ini adalah sebesar 16,59 ton/ha dan selanjutnya total massa karbon yang didapat sebesar 6,08 ton/ha. Hasil penelitian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian Wicaksono (2012) pada bambu petung (Dendrocalamus asper Backer) yang meperoleh kandungan biomassa sebesar ±33,045 ton/ha dengan serapan karbon sebesar ±16,525 ton/ha pada tegalan. Selain itu hasil penelitian ini juga lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian Baharuddin (2013) mengenai analisis potensi bambu parring (Gigantochloa atter) sebagai penyerap dan penyimpan karbon di HTR Tanralili Kabupaten Maros yang memperoleh jumlah biomassa 64,07 ton/ha dengan serapan karbon 31,33 ton/ha dengan diameter rata-rata sebesar 7,5 cm. Perbedaan hasil biomassa dan cadangan karbon ini dikarenakan struktur dan perawakan serta lingkungan bambu yang diteliti sangat berbeda. Jika dilihat dari Tabel 1. diameter rata-rata bambu belangke yang diperoleh sebesar 5,61 cm, hal ini menunjukkan adanya perbedaan diameter yang cukup besar dari bambu tersebut,dan diduga berpengaruh terhadap kandungan biomassa dan cadangan karbon yang terkandung didalamnya.

besar kandungan biomassa dan massa karbon yang terkandung didalamnya, dikarenakan laju fotosintesis. Baharuddin (2013) juga mengatakan bahwa adanya kecenderungan pertambahan biomassa dengan bertambahnya diameter bambu. Dengan adanya kecenderungan tersebut maka variabel diameter dapat dijadikan sebagai penduga terhadap total biomassa bambu parring yang diteliti.

Selanjutnya kondisi lingkungan juga bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap jumlah kandungan biomassa dan massa karbon yang terdapat dalam bambu. Secara spesifik kandungan biomassa akan berbeda pula pada setiap jenis bambu yang berbeda, kondisi tempat tumbuh yang berbeda, serta pengelolaan yang berbeda. Kondisi tempat tumbuh yang baik tentunya akan dapat meningkatkan pertumbuhan bambu yang akan berpengaruh juga terhadap kandungan biomassa dan massa karbon yang ada didalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan besarnya kandungan karbon pada setiap bagian tanaman bambu belangke (Gigantochloa pruriens W.) yaitu 39,15% pada batang, 31,97% pada ranting, dan 20,02% pada daun.

2. Potensi biomassa dan cadangan karbon bambu belangke (Gigantochloa pruriens W.) di Hutan Tanaman Rakyat Desa Durian

Serugun, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang masing-masing sebesar 16,59 ton/ha dan 6,08 ton C/ha.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Arniaty dkk. 2014. Analisis Kemampuan Bambu Ater (Gigantho atter) (Hassk.) Kurz dalam Mengabsorpsi Karbon Dioksida di Kecamatan Buntao’ Rantebua Kabupaten Toraja Utara.

Anthon mohde. Degradasi Stok Karbon (C) Akibat Alih Guna Lahan Hutan Menjadi Lahan Kakao di DAS Nopu, Sulawesi Sengah.

[ASTM]. American Society for Testing Material. 1990a. ASTM D 2866-94. Standart Test Method for Total ash Content of Activated Carbon. Philadelphia.

[ASTM]. American Society for Testing Material. 1990b. ASTM D 5832-98. Standart Test Method for Total ash Content of Activated Carbon. Philadelphia.

Awang, S.A., H. Santoso, W.T. Widyanti, Yuli Nugroho, Kustopo dan Sapardiono. 2001. Surat Hutan Rakyat. Debut Press. Yogyakarta.

Baharuddin. 2013. Analisis Potensi Tegakan Bambu Parring (Gigantochloa atter) Sebagai Penyerap dan Penyimpan Karbon. Disertasi.

Universitas Hasanuddin. Makassar.

Basri, E. 2015. Sifat Kembang Susut dan Kadar Air Keseimbangan (KAK) Bambu Tali (Gigantochloa apus Kurtz) Pada Berbagai Umur dan Tingkat Kekeringan. Puslit Hasil Hutan. Puslit Biologi-LIPI Bogor. Bogor.

Brown, S dan G. Gaston. 1996. Estimates of Biomass Density for Tropical Forests. MIT Press. Cambridge.

Brown, S. 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forest: A Primer. Rome : FAO Forestry Paper. 134 P.

Dahlan Z. 2008. Peran Tanaman bambu Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Darusman, D dan Hardjanto. 2006. Tinjauan Pustaka Hutan Rakyat. http://www.dephut.go.id/files/ekonomi_HR.pdf.[18 Mei 2008].

Departemen Kehutanan. 1989. Pedoman Pengelolaan Hutan Rakyat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. Departemen Kehutanan.

Haygreen JG dan Bowyer JL. 1996. Hasil Hutan dan Ilmu Kayu. Edisi ke-4. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press.

ICRAF. 2001. Methods for Sampling Carbon Stock Above and Below Ground. ICRAF. Bogor.

INBAR. 2009. The Climate Chane Challenge and Bamboo. Nepal. Kiyoshi, M. 2002. Measurementof Biomass in Forest. JICA. Jepang.

Lusyiani. 2011. Analisis sifat fisik dan kimia briket arang dari campuran Kayu

galam (Melaleuca leucadendron Linn) dan tempurung Kemiri (Aleurites moluceana Wild).

Mahdalifah dkk. 2014. Analisis Kemampuan Bambu Tallang (Schyzostachyum branchyladum kurz ). Dalam Mengabsorpsi

Karbondioksida di Kecamatan Buntao’ Rantebua Kabupaten Toraja Utara. Malau Y. 2015. Pendugaan Cadangan Karbon Above Ground Biomass (AGB)

Pada Tegakan Agroforestri di Kabupaten Langkat. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Martin, J. G.,Kloppel, B.D., Schaefer, T.L., Kimbler, D.L., and McNutly, S.G. 1998. Above Ground Biomass and Nitrogen Allcation of Ten Deciduous Southtern Application Tree Species. J. For. Res. 28 : 1648-1659.

Muhdi. 2013. Potensi Biomassa Tegakan Setelah Pemanenan Kayu di Hutan Alam Tropika Kalimantan Timur. Dalam Prosiding Seminar Nasional Biologi. Departemen Ilmu Kehutanan USU. Medan.

N. Berlian, V.A. dan E. Rahayu. 1995. Jenis dan Prospek Bisnis Bambu. Penebar Swadaya. Jakarta.

Oohata, S. 1991. A Study to Estimate the Forests Bimass: A non Cutting Method to Use the Piled up Data. Buletin of the Kyoto University Forest No.63:23-36.

Parresol, B. R. 1999. Assessing Tree and Strand Biomass : Review With Examples and Critical Comparisons. For. Vol. 45(4):573-593.

Pebriandi. 2013. Estimation of The Carbon Potential In The Above Ground at The Stand Level Poles and Trees in Sentajo Protected Forest. Universitas Riau. Riau.

Rosintah. 2015. Pendugaan Biomassa Karbon Serasah dan Tanah Pada HutanTanaman (Shorea leprosula Miq). Sistem TPTII PT. Suka Jaya Makmur. Univeritas Tanjungpura. Pontianak.

Suprihatno, B. Rasoel, H., dan Bintal, A. 2012. Analisis Biomassa dan Cadangan Karbon Tanaman Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens). Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau. Riau.

Sutaryo, D. 2009. Penghitungan Biomassa. Sebuah Pengantar Untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon. Wetlands International Indonesia Programme. Bogor.

Sulaiman, M. 2014. Analisis Kemampuan Bambu Betung (Dendrocalamus asper Schult F) Backer ex Eyne, Dalam Absorpsi Karbondioksida di Kecamatan Buntao’Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Universitas Hasanuddin. Makassar.

Yuniawati. 2011. Estimasi Potensi Biomassa dan Massa Karbon Hutan Tanaman Acacia crassicarpa di Lahan Gambut (Studi Kasus di Areal HTI Kayu Serat di Pelalawan, Provinsi Riau). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi penelitian di lapangan

Bambu Belangke (Gigantochloa pruriens W)

Petak Contoh 1 Petak Contoh 2

Pengukuran diameter batang

Penebangan sampel tegakan Pengukuran tinggi sampel tegangan

Pengambilan sampel penelitian

Lampiran 2. Dokumentasi Laboratorium

Proses pengovenan sampel penelitian

Sampel batang setelah dioven

Lampiran 3. Data Laboratorium Hasil pengolahan data di laboratorium

Lampiran 4. Tabel Data Plot Sampel Hasil pengolahan plot sampel tebang

No. Plot Sampel Tebang BB (Kg) BK (Kg/Btg) Masa Karbon (Kg)

1 26,50 12,57 4,88

1 2 27,70 11,48 4,39

3 21,40 10,51 3,69

1 19,40 8,94 3,25

2 2 23,70 8,96 3,15

3 19,00 9,01 3,39

1 22,40 9,59 3,75

3 2 24,80 12,07 3,95

3 20,00 9,24 3,76

Jumlah 204,90 92,37 34,21

Lampiran 4. Perhitungan Total Biomassa Data perhitungan total biomassa Plot 1

38 5,78 33.41 173.889 -53.233 4.262 8.5888608 39 5,47 29.92 173.889 -53.233 4.262 10.2273658

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

40 5,78 33.40 173.889 -53.233 4.262 8.5888608 41 6,61 43.69 173.889 -53.233 4.262 8.2346002 42 6,61 43.69 173.889 -53.233 4.262 8.2346002 43 5,87 34.46 173.889 -53.233 4.262 8.2665978 44 4,90 24.01 173.889 -53.233 4.262 15.37792 45 4,56 20.79 173.889 -53.233 4.262 19.7688432 46 4,78 22.85 173.889 -53.233 4.262 16.8151408 47 5,79 33.52 173.889 -53.233 4.262 8.5496442 48 6,74 45.42 173.889 -53.233 4.262 8.7110112 49 5,64 31.81 173.889 -53.233 4.262 9.2273952 50 5,67 32.15 173.889 -53.233 4.262 9.0765018 51 5,54 30.69 173.889 -53.233 4.262 9.7857792 52 5,54 30.69 173.889 -53.233 4.262 9.7857792 53 5,78 33.41 173.889 -53.233 4.262 8.5888608 54 6,89 47.47 173.889 -53.233 4.262 9.4397202 55 6,56 43.03 173.889 -53.233 4.262 8.0897232 56 5,76 33.17 173.889 -53.233 4.262 8.6698512 57 5,56 30.91 173.889 -53.233 4.262 9.6672832 58 5,46 29.81 173.889 -53.233 4.262 10.2938592 59 5,54 30.69 173.889 -53.233 4.262 9.7857792 60 6,78 45.97 173.889 -53.233 4.262 8.8865808 61 6,70 44.89 173.889 -53.233 4.262 8.54908 62 5,45 29.70 173.889 -53.233 4.262 10.361205 63 6,77 45.83 173.889 -53.233 4.262 8.8414098 64 5,56 30.91 173.889 -53.233 4.262 9.6672832

Lampiran 6. Perhitungan Total Massa Karbon Data perhitungan total massa karbon

38 5.78 33.4084 54.606 -16.386 1.297 3.2256148 39 5.47 29.9209 54.606 -16.386 1.297 3.7819873

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

40 5.78 33.4084 54.606 -16.386 1.297 3.2256148 41 6.61 43.6921 54.606 -16.386 1.297 2.9631937 42 6.61 43.6921 54.606 -16.386 1.297 2.9631937 43 5.87 34.4569 54.606 -16.386 1.297 3.1107793 44 4.9 24.01 54.606 -16.386 1.297 5.45557 45 4.56 20.7936 54.606 -16.386 1.297 6.8551392 46 4.78 22.8484 54.606 -16.386 1.297 5.9152948 47 5.79 33.5241 54.606 -16.386 1.297 3.2118177 48 6.74 45.4276 54.606 -16.386 1.297 3.0839572 49 5.64 31.8096 54.606 -16.386 1.297 3.4460112 50 5.67 32.1489 54.606 -16.386 1.297 3.3945033 51 5.54 30.6916 54.606 -16.386 1.297 3.6345652 52 5.54 30.6916 54.606 -16.386 1.297 3.6345652 53 5.78 33.4084 54.606 -16.386 1.297 3.2256148 54 6.89 47.4721 54.606 -16.386 1.297 3.2777737 55 6.56 43.0336 54.606 -16.386 1.297 2.9284192 56 5.76 33.1776 54.606 -16.386 1.297 3.2539872 57 5.56 30.9136 54.606 -16.386 1.297 3.5947792 58 5.46 29.8116 54.606 -16.386 1.297 3.8040852 59 5.54 30.6916 54.606 -16.386 1.297 3.6345652 60 6.78 45.9684 54.606 -16.386 1.297 3.1299348 61 6.7 44.89 54.606 -16.386 1.297 3.04213 62 5.45 29.7025 54.606 -16.386 1.297 3.8264425 63 6.77 45.8329 54.606 -16.386 1.297 3.1180513 64 5.56 30.9136 54.606 -16.386 1.297 3.5947792