DIARE DI DAERAH PASKA BENCANA DESA

BANYUDONO KECAMATAN DUKUN

KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

Retno Purwaningsih NIM. 6450408044

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

ii

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Oktober 2012ABSTRAK

Retno Purwaningsih.

Hubungan antara Penyediaan Air Minum dan Perilaku Higiene Sanitasi dengan Kejadian Diare di Daerah Paska Bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang,

xviii + 163 halaman + 25 tabel + 2 gambar + 23 lampiran

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan rata‐rata letusan 2,4‐7 tahun sekali. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakibatkan korban meninggal, hilangnya mata pencaharian masyarakat, rusaknya bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, sarana prasarana jalan, timbulnya penyakit menular salah satunya adalah diare. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Apabila faktor lingkungan (terutama air) tidak memenuhi syarat kesehatan karena tercemar bakteri didukung dengan perilaku manusia yang tidak sehat seperti pembuangan tinja tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, serta penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya, maka dapat menimbulkan kejadian diare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara penyediaan air minum dan perilaku higiene sanitasi dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh warga Desa Banyudono yang didiagnosis diare oleh Puskesmas Dukun dari bulan Nopember 2010 sampai Maret 2012 dan bukan penderita diare yang tinggal Desa Ketunggeng. Sampel penelitian yaitu 29 kasus dan 29 kontrol. Instrumen penelitian berupa kuesioner, lembar checklist, dan peralatan untuk pengambilan sampel air minum.

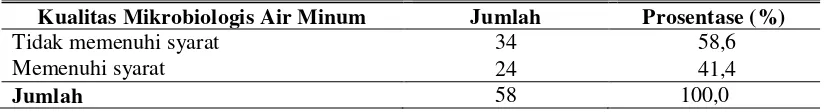

Hasil uji chi-square sebagai berikut: (1) Kualitas mikrobiologis air minum (p=0,033, OR=3,231); (2) Kuantitas air bersih (p=0,002, OR=5,971); (3) Kondisi fisik sumber penyedia air minum (p=0,286); (4) Kondisi fisik tempat pembuangan sampah (p=0,017, OR=3,719); (5) Kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar menggunakan air bersih dan sabun (p=0,035, OR=3,148); (6) Kebiasaan tempat buang air besar di jamban milik sendiri (p=0,004, OR=5,143); (7) Kebiasaan membuang sampah (p=0,594); (8) Kebiasaan menutup hidangan makanan (p=0,269).

Saran untuk Dinas Kesehatan dan instansi terkait agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kondisi sanitasi rumah dan personal hygiene dengan mengurangi risiko terhadap penularan penyakit diare. Bagi pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat mensuplai air bersih yang mencukupi untuk warga Desa Banyudono, membangunkan sarana penyediaan air bersih baru yang kualitas dan kuantitasnya baik sehingga kesehatan masyarakat Desa Banyudono tetap terjaga.

iii

The Relationship between Drinking Water Supply and Behavior of Sanitation Hygiene with Diarrhea Case in Post-Disaster Areas of Banyudono Village Dukun District Magelang Regency,

xviii + 163 pages + 25 tables + 2 figures + 23 appendices

Mount Merapi is one of the most active volcano in the world with the average of 2.4 to 7 years eruption. The last eruption occurred on October 26th, 2010 which caused people deaths, loss of livelihoods, the damage of buildings, public facilities, road infrastructure, and the emergence of infectious diseases such as diarrhea. Diarrheal disease is one based environment disease. If the environmental factors (especially the water) does not meet the health requirements for supported contaminated with human behavior as unhealthy unhygienic excreta disposal, personal hygiene and a poor environment, and preparing and storing food improperly, it can cause diarrhea. The purpose of this study is to determine the relationship between water supply and sanitation hygiene behavior with the diarrhea case in the post-disaster areas of Banyudono village Dukun district Magelang regency.

This study used a case-control approach. The population of this study was all Banyudono villagers who were diagnosed with diarrhea by Puskesmas Dukun from November 2010 until March 2012, and they are not sufferers who live in Ketunggeng village. The research samples are 29 cases and 29 controls. The research instruments such as questionnaires, checklists sheet, and equipment for water sampling.

The chi-square test results as follows: (1) the microbiological quality of drinking water (p = 0.033, OR = 3.231), (2) water quantity (p = 0.002, OR = 5.971), (3) the physical condition of the source of drinking water providers (p = 0.286), (4) the physical condition of the dump (p = 0.017, OR = 3.719), (5) the habit of washing hands using clean water and soap after defecation (p = 0.038, OR = 3.148), (6) the habit of defecating in place its own latrine (p = 0.004, OR = 5.143), (7) The habit of throw away trash (p = 0.594), (8) The habit of covers meal (p = 0.269).

There is an advice for The Health Department and related institute is to conduct elucidation to the villagers to improve the sanitary conditions and personal hygiene by reducing the risk of transmission of diarrheal disease. The Magelang government is expected to supply sufficient water for Banyudono villagers, build a new water supply with the good quality and quantity which can maintain the health of Banyudono villagers.

v

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2012

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO:

Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan serta gunakan logika serta ilmu pengetahuan sesuai kapasitas kita masing-masing yang telah Alloh Ta’ala karuniakan.

Hidup adalah sekolah terbaik dan pengalaman adalah guru terbaik karena mereka mengajarkan hal yang tidak diajarkan guru di sekolah.

Rasulullaah SAW bersabda: sesungguhnya Alloh Yang Maha Luhur murka terhadap tiap-tiap orang yang pandai ilmu dunia dan bodoh ilmu akhirat (HR. Al Hakim dari Abi Hurairah).

PERSEMBAHAN: Skripsi ini saya persembahkan untuk:

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan antara Penyediaan Air Minum dan Perilaku Higiene Sanitasi dengan Kejadian Diare di Daerah Paska Bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Drs. Tri Rustiadi, M.Kes., atas ijin penelitian.

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, ibu Dr. dr. Hj. Oktia Woro K.H., M.Kes., atas persetujuan penelitian.

3. Pembimbing I, Bapak Eram Tunggul Pawenang, S.KM., M.Kes., atas bimbingan, arahan serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pembimbing II, Ibu Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes., atas bimbingan, arahan serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Penguji Proposal Skripsi, Ibu Arum Siwiendrayanti, S.KM., M.Kes., atas saran dan masukkan dalam perbaikan skripsi ini.

viii

7. Dosen-dosen dan karyawan di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas bimbingan dan bantuannya.

8. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Magelang, Bapak Wardi Sutrisno, BA, atas ijin penelitian.

9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bapak Sulistyo Yuwono, SH.

10.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Hendarto, M.Kes, atas ijin penelitian.

11.Kepala Puskesmas Kecamatan Dukun, Bapak dr. Edi Suharso, atas ijin penelitian.

12.Kepala Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Bapak Sushana, atas ijin penelitian di wilayah tersebut.

13.Kepala Desa Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Bapak Irsat, atas ijin penelitian di wilayah tersebut.

14.Bapak (Susapto), Ibu (Sri Wahyuni), Adik (Rina Pratiwi), Kakak (Murdani) atas do’a, bantuan, pengorbanan, semangat, kasih sayang, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15.Sahabatku di Kosthie, Dewi Sartika, Pondok Shirotol Mustaqim, Pondok Mulia Abadi, atas do’a dan motivasinya.

ix

17.Teman-teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2008, atas bantuan serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

18.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2012

x DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

PENGESAHAN ... iv

PERNYATAAN ... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 8

1.5 Keaslian Penelitian ... 9

1.6 Ruang Lingkup Penelitian ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1 Landasan Teori ... 12

xi

2.1.1.1 Definisi Penyakit Diare ... 12

2.1.1.2 Klasifikasi Diare ... 12

2.1.1.3 Etiologi Diare ... 14

2.1.1.4 Epidemiologi Penyakit Diare ... 15

2.1.1.5 Gejala dan Tanda Diare ... 16

2.1.1.6 Cara Penularan ... 17

2.1.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyakit Diare ... 17

2.1.2.1 Penyediaan Air Minum ... 17

2.1.2.2 Tempat Pembuangan Sampah ... 23

2.1.2.3 Kebiasaan Cuci Tangan... 25

2.1.2.4 Kepemilikan Jamban ... 25

2.1.2.5 Kebiasaan dan Cara Menyimpan Makanan ... 28

2.1.2.6 Kebiasaan Mencuci Peralatan Makan dan Memasak ... 29

2.1.2.7 Sarana Pembuangan Air Limbah ... 31

2.1.2.8 Tingkat Pendidikan ... 31

2.1.2.9 Jenis Pekerjaan ... 32

2.1.2.10 Umur ... 32

2.1.2.11 Status Gizi ... 32

2.1.2.12 Pelayanan Kesehatan ... 33

2.1.3 Pengobatan Penyakit Diare ... 33

2.1.4 Cara Pencegahan Penyakit Diare ... 36

2.1.5 Bencana Alam ... 39

xii

2.1.5.2 Erupsi Gunungapi ... 40

2.1.5.3 Bahaya Lahar Dingin ... 41

2.1.2.4 Dampak Bencana Gunungapi terhadap Lingkungan... 41

2.1.2.5 Dampak Bencana Gunungapi terhadap Kesehatan ... 43

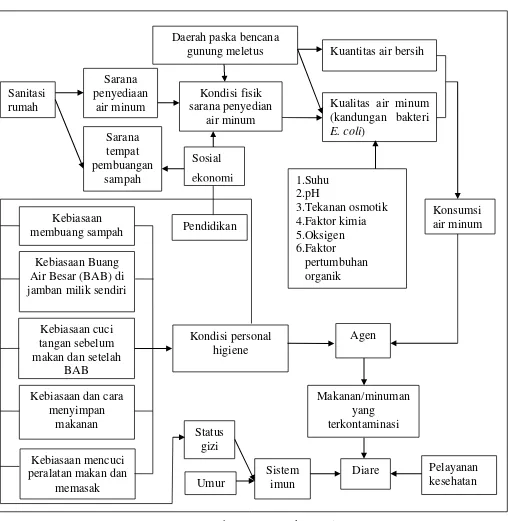

2.2 Kerangka Teori... 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 46

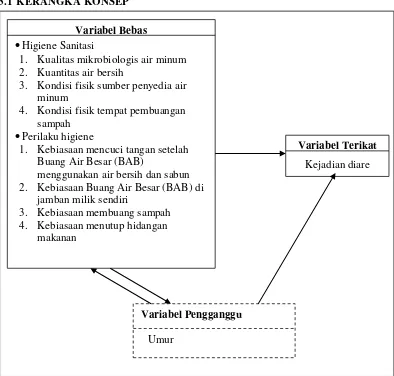

3.1 Kerangka Konsep ... 46

3.2 Variabel Penelitian ... 47

3.3 Hipotesis Penelitian ... 47

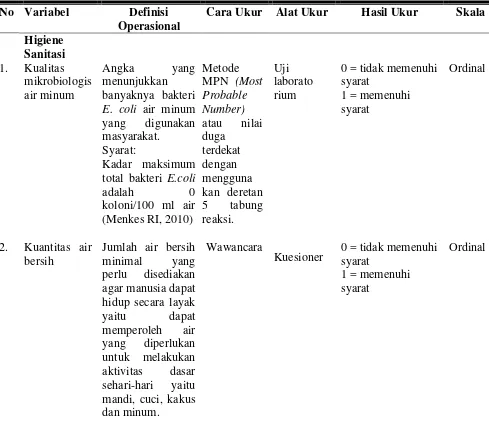

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ... 48

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian ... 51

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian ... 52

3.7 Sumber Data ... 55

3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data ... 56

3.9 Prosedur Penelitian ... 60

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 65

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 65

4.2 Hasil Penelitian ... 66

4.2.1 Karakteristik Responden ... 66

4.2.2 Analisis Univariat Variabel Penelitian ... 68

4.2.3 Hasil Analisis Bivariat ... 71

xiii

BAB V PEMBAHASAN ... 80

5.1 Pembahasan ... 80

5.2 Hambatan dan Kelemahan Penelitian ... 90

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ... 92

6.1 Simpulan ... 92

6.2 Saran ... 93

DAFTAR PUSTAKA ... 95

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1: Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini ... 9

Tabel 2.1: Parameter Wajib Kualitas Air Minum ... 18

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ... 48

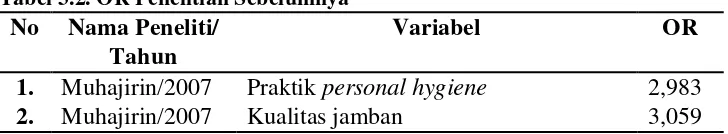

Tabel 3.2: OR Penelitian Sebelumnya ... 53

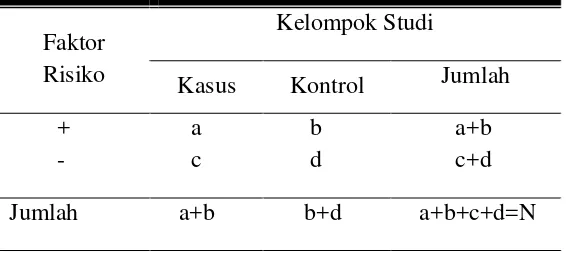

Tabel 3.3: Merumuskan Data dalam Tabel 2x2 ... 63

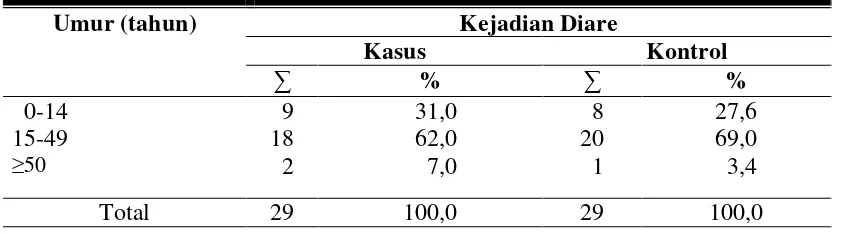

Tabel 4.1: Distribusi Responden Menurut Umur ... 66

Tabel 4.2: Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin ... 67

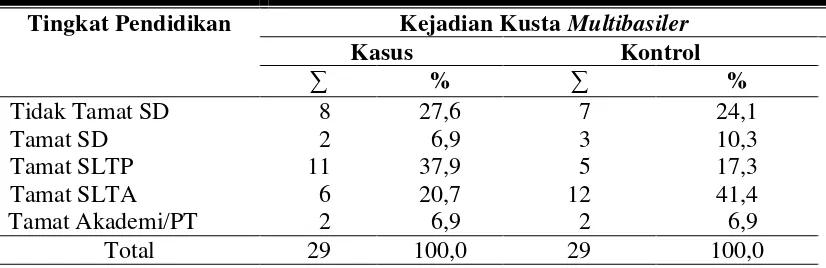

Tabel 4.3: Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan ... 67

Tabel 4.4: Distribusi Kualitas Mikrobiologis Air Minum Responden ... 67

Tabel 4.5: Distribusi Kuantitas Air Bersih Responden ... 68

Tabel 4.6: Distribusi Kondisi Fisik Sumber Penyedia Air Minum Responden 69 Tabel 4.7: Distribusi Kondisi Fisik Tempat Pembuangan Sampah Responden 69 Tabel 4.8: Distribusi Kebiasaan Mencuci Tangan Setelah Buang Air Besar (BAB) Menggunakan Air Bersih dan Sabun Responden ... 70

Tabel 4.9: Distribusi Kebiasaan Buang Air Besar (BAB) di Jamban Milik Sendiri Responden ... 70

Tabel 4.10: Distribusi Kebiasaan Membuang Sampah Responden ... 71

Tabel 4.11: Distribusi Kebiasaan Menutup Hidangan Makanan Responden .. 71

Tabel 4.12: Tabulasi Silang antara Kualitas Mikrobiologis Air Minum dengan Kejadian Diare ... 71

xv

Tabel 4.15: Tabulasi Silang antara Kondisi Fisik Tempat Pembuangan Sampah dengan Kejadian Diare ... 74 Tabel 4.16: Tabulasi Silang antara Kebiasaan Mencuci Tangan Setelah Buang Air

Besar (BAB) Menggunakan Air Bersih dan Sabun dengan Kejadian Diare ... 75 Tabel 4.17: Tabulasi Silang antara Kebiasaan Buang Air Besar di Jamban Milik

Sendiri dengan Kejadian Diare ... 76 Tabel 4.18: Tabulasi Silang antara Kebiasaan Membuang Sampah dengan

Kejadian Diare ... 77 Tabel 4.19: Tabulasi Silang antara Kebiasaan Menutup Hidangan Makanan

xvi

DAFTAR GAMBAR

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1: Surat Tugas Pembimbing ... 102

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian dari Fakultas ... 103

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Magelang ... 104

Lampiran 4: Surat Ijin Penelitian dari BPMPPT Kabupaten Magelang ... 105

Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 106 Lampiran 6: Surat Ijin Penelitian dari Puskesmas Dukun Kabupaten Magelang107 Lampiran 7: Surat Ijin Penelitian dari Kantor Kepala Desa Banyudono ... 108

Lampiran 8: Surat Ijin Penelitian dari Kantor Kepala Desa Ketunggeng ... 109

Lampiran 9: Daftar Responden Kasus ... 110

Lampiran 10: Daftar Responden Kontrol ... 111

Lampiran 11: Kuesioner Penjaringan ... 112

Lampiran 12: Kuesioner Penelitian ... 114

Lampiran 13: Lembar Checklist Penelitian ... 116

Lampiran 14: Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen ... 118

Lampiran 15: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa Banyudono ... 122

Lampiran 16: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa Ketunggeng ... 123

Lampiran 17: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Puskesmas Dukun ... 124

Lampiran 18: Data Penelitian ... 125

xviii

Lampiran 20: Peta Ketinggian Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ... 143

Lampiran 21: Hasil Analisis Bivariat ... 144

Lampiran 22: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Air Minum Responden ... 152

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan terjadinya bencana, terutama bencana alam geologi, yang disebabkan karena posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik di dunia, yaitu Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat, dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjang terjadinya sejumlah bencana. Disamping itu wilayah Indonesia juga terdapat banyak gunung berapi (ada 128 gunung api aktif) yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menimbulkan bencana (Praptining Sukowati, 2011: 1-3).

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan rata‐ rata letusan 2,4‐7 tahun sekali. Secara administratif, Gunung Merapi terletak di wilayah perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letusan terakhir terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakibatkan korban meninggal tidak sedikit, hilangnya mata pencaharian masyarakat, rusaknya bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, sarana prasarana jalan, dan lain-lain. Letusan Gunung Merapi tersebut diikuti dengan hujan kerikil dan abu vulkanik di tiga wilayah kawasan rawan bencana Kabupaten Magelang yang meliputi Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung, dan sebagian di Kecamatan Sawangan (Bina Swadaya Konsultan, 2010: 2).

berakibat pada buruknya kebersihan diri, serta buruknya sanitasi lingkungan yang menyebabkan pengembangan beberapa jenis penyakit menular. Paska bencana banjir lahar dingin letusan Gunung Merapi Kabupaten Magelang juga masih timbul banyak penyakit menular seperti diare, disentri, dan typhus (Retno Mardhiati, 2011: 2-3).

Semua orang di dunia memerlukan air untuk minum, memasak, dan untuk menjaga kebersihan pribadi. Dalam situasi bencana, mungkin saja air untuk keperluan minumpun tidak cukup, dan dalam hal ini pengadaan air yang layak dikonsumsi menjadi paling mendesak. Biasanya problema-problema kesehatan yang berkaitan dengan air muncul akibat kurangnya persediaan dan akibat kondisi air yang sudah tercemar sampai tingkat tertentu. Selain itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel air sumur gali beberapa dusun di Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang seperti Dusun Klatak, Selo Bendo, Selo Merah, Selo Bentar, Selo Iring, dan Macanan mengandung coliform mencapai 1.100 koloni/100 ml air atau melebihi ambang batas normal 50 koloni/100 ml air (Depkes, 2001: 32, Juli Soemirat, 2000: 82, Dinkes Kabupaten Magelang, 2011).

usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan saluran empedu. Jadi, adanya E. coli dalam air minum menunjukkan bahwa air minum itu pernah terkontaminasi kotoran manusia dan mungkin dapat mengandung patogen usus, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan jumlah E. coli harus 0 koloni/100 ml (Agus Prayitno, 2009: 3).

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Tiga faktor yang dominan adalah sarana air bersih, pembuangan tinja dan limbah. Ketiga faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku buruk manusia. Apabila faktor lingkungan (terutama air) tidak memenuhi syarat kesehatan karena tercemar bakteri didukung dengan perilaku manusia yang tidak sehat seperti pembuangan tinja tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, serta penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya, maka dapat menimbulkan kejadian diare (Sander, 2005: 2).

Di negara berkembang seperti di Indonesia, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei yang dilakukan oleh Sub Direktorat Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terlihat kecenderungan insidens diare naik. Pada tahun 2000, Insidens Rate (IR) penyakit diare 301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk, dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk (Kemenkes RI, 2011: 1).

orang dengan penderita sebanyak 1.239.433 orang. Tahun 2010 jumlah yang meninggal sebanyak 65 orang dengan penderita 1.082.856 orang (Depkes RI, 2011).

Selama dua tahun terakhir, penyakit diare di Kabupaten Magelang masih termasuk ke dalam sepuluh besar penyakit terbanyak, pada tahun 2010 penyakit diare menduduki peringkat keempat (29.509 penderita) setelah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) (89.699 penderita), hipertensi (46.101 penderita), dan gastritis (31.683 penderita). Pada tahun 2011, kejadian penyakit diare semakin meningkat menjadi 31.868 penderita berada di bawah penyakit ISPA (111.361 penderita), hipertensi (52.572 penderita), nasopharingitis akuta (36.181 penderita), dan penyakit gastritis (31.879 penderita) (Dinkes Kabupaten Magelang, 2012).

Dukun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang terletak sekitar radius 10 km sebelah selatan puncak Gunung Merapi. Sebanyak 12.841 warga Kecamatan Dukun dievakuasi dan diungsikan pada daerah yang dianggap aman. Setelah status merapi dari “awas” menjadi “siaga”, maka para

pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing. Namun permasalahan mereka tidak selesai sampai tahap pulang dari pengungsian saja, karena tempat tinggal, sarana dan prasarana desa, serta fasilitas umum seperti sumber air bersih telah rusak oleh adanya abu vulkanik dan pasir paska erupsi Merapi. Pengaruh lingkungan paska erupsi gunung Merapi tersebut dapat memberikan dampak kesehatan pada masyarakat yang cukup serius (Punik, dkk, 2010: 1-5).

peringkat keenam, akan tetapi kejadiannya semakin meningkat yaitu 1.496 penderita dengan IR 35/1000, dan tahun 2011 kejadian semakin meningkat tajam menjadi 2.126 penderita yang menduduki peringkat ketiga dengan IR 50/1000 penduduk (Dinkes Kabupaten Magelang, 2012).

Menurut data yang didapatkan dari Puskesmas Dukun, pada tahun 2009 dan 2010 diare tertinggi terjadi di Desa Banyudono, pada tahun 2009 terdapat 229 penderita dengan IR 54/1000 penduduk, tahun 2010 sebanyak 215 penderita dengan IR 51/1000 penduduk, dan tahun 2011 kejadian diare terbanyak terdapat di Desa Banyubiru yaitu 203 penderita dengan IR 45/1000 dan di Desa Banyudono menurun menjadi 185 penderita dengan IR 44/1000 (Puskesmas Dukun, 2012).

Desa Banyudono merupakan salah satu desa di Kecamatan Dukun yang sebagian besar penduduknya bersosial ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagai petani. Kepala Desa Banyudono mengungkapkan semenjak meletusnya Gunung Merapi, masyarakat Desa Banyudono kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena air sumur yang biasanya mereka gunakan airnya semakin sedikit dan keruh. Oleh karena itu, masyarakat Desa Banyudono berusaha mencari sumber air yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara menggunakan secara bersama-sama sumur warga yang masih jernih atau mencari sumber mata air baru yang kualitas airnya belum diketahui apakah baik atau tidak untuk kesehatan (Kades Banyudono, 2012).

1.2RUMUSAN MASALAH 1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Adakah hubungan antara penyediaan air minum dan perilaku higiene sanitasi dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

1. Adakah hubungan antara kualitas mikrobiologis air minum dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

2. Adakah hubungan antara kuantitas air bersih dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang? 3. Adakah hubungan antara kondisi fisik sumber penyedia air minum dengan

kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

4. Adakah hubungan antara kondisi fisik tempat pembuangan sampah dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

5. Adakah hubungan antara kebiasaan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun setelah Buang Air Besar (BAB) dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang? 6. Adakah hubungan antara kebiasaan Buang Air Besar (BAB) di jamban milik

7. Adakah hubungan antara kebiasaan membuang sampah dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

8. Adakah hubungan antara kebiasaan menutup hidangan makanan dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara penyediaan air minum dan perilaku higiene sanitasi dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui hubungan antara kualitas mikrobiologis air minum dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

2. Mengetahui hubungan antara kuantitas air minum dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

3. Mengetahui hubungan antara kondisi fisik sumber penyedia air minum dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

5. Mengetahui hubungan antara kebiasaan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun setelah Buang Air Besar (BAB) dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

6. Mengetahui hubungan antara kebiasaan Buang Air Besar (BAB) di jamban milik sendiri dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

7. Mengetahui hubungan antara kebiasaan membuang sampah dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

8. Mengetahui hubungan antara kebiasaan menutup hidangan makanan dengan kejadian diare di daerah paska bencana Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Bagi Pemerintah

Memberikan informasi bagi pemerintah tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada penyediaan air minum dan perilaku higiene sanitasi yang mempengaruhi kejadian diare, sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan dan pemberantasan penyakit berbasis lingkungan khususnya diare terutama pada masyarakat daerah paska bencana.

1.4.2 Bagi Masyarakat

1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNNES

Sebagai wahana untuk memperkaya referensi di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang mengenai penyakit diare, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang penyakit khususnya diare.

1.4.4 Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang sudah peneliti dapat tentang penyediaan air minum dan perilaku higiene sanitasi yang berhubungan dengan kejadian diare melalui permasalahan langsung di lapangan.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

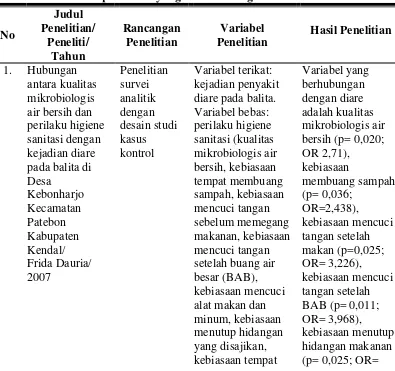

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini

Beberapa hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penggantian variabel bebas yaitu kualitas mikrobiologis air bersih menjadi kualitas mikrobiologis air minum.

2. Sasaran pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya pada balita, tetapi pada responden yang berumur 5-59 tahun.

3. Metode penelitian yang digunakan adalah kasus kontrol.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.5.1 Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Banyudono dan Desa Ketunggeng Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2012. 1.5.3 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini merupakan bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dititikberatkan pada aspek kesehatan lingkungan. Fokusnya untuk mengetahui penyediaan air minum dan perilaku higiene dengan kejadian diare di daerah paska bencana.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI 2.1.1 Penyakit Diare

2.1.1.1 Definisi Penyakit Diare

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya (normal 100-200 ml per jam tinja), dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair (setengah padat), dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat (Arif Mansjoer, dkk, 2007: 501). Diare juga dapat definisikan bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Sementara diare yang berdarah didefinisikan sebagai disentri (Depkes RI, 2009: 46). Di bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM, diare diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya. Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan dan anak, bila frekuensinya lebih dari 3 kali (Ai Yeyeh R dan Lia Yulianti, 2010: 151). Hingga kini diare masih menjadi child killer (pembunuh anak-anak) peringkat pertama di Indonesia. Semua kelompok usia dapat terserang diare, baik balita, anak-anak, dan orang dewasa, tetapi penyakit diare berat dengan kematian yang tinggi terutama terjadi pada bayi dan anak balita (Zubir, 2006: 8). 2.1.1.2 Klasifikasi Diare

Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari (Lung E, 2003: 50). Akibat diare akut adalah dehidrasi. Rotavirus ditemukan pada lebih dari 50% kasus selain infeksi bakteri yang lebih umum termasuk Campylobacter, Salmonella, E. coli, dan Shigella (Sir R M dan Simon J N, 2002: 180).

2. Disentri

Disentri ialah penyakit radang pada usus besar disertai darah dan nanah di dalam tinja (Arthur G J, 2011: 326). Akibat disentri adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan kemungkinan terjadi komplikasi pada mukosa (Depkes RI, 2005: 26). Penyebab utama disentri di Indonesia adalah Shigella, Salmonela, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, dan Entamoeba histolytica (Lung E, 2003: 50).

3. Diare Persisten

Diare persisten yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus menerus. Akibat diare persisten adalah penurunan berat badan dan gangguan metabolisme (Depkes RI, 2005: 27). Diare jenis ini sering terjadi pada anak dengan status gizi rendah, AIDS, dan anak dalam kondisi infeksi (Kepmenkes RI, 2011: 33). Insiden diare persisten di beberapa negara berkembang berkisar antara 7-15% setiap tahun dan menyebabkan kematian sebesar 36-54% dari keseluruhan kematian akibat diare (Yati Sunarto, 2010: 123).

4. Diare dengan Masalah Lain

2.1.1.3 Etiologi Diare

Penyebab diare disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain: 1. Faktor Infeksi

Infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama diare. Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Infeksi enteral, yaitu infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare, meliputi :

a) Infeksi bakteri: Vibrio, E. Coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas, Staphylococcus aureus.

b) Inveksi virus: Enterovirus (virus ECHO, coxsackie, poliomyelitis), Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Calcivirus, Coronavirus.

c) Infeksi parasit: Cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongy loides), Protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichoirionas

hominis), jamur (Candida albicans), Balantidium coli, Blastocystis homonis.

2) Infeksi parental, ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti: Otitis Media Akut (OMA), tonsillitis/tonsilofaringitis, bronkopneumonia,

ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terjadi pada bayi dan anak berumur di bawah dua tahun (Widjaja, 2002: 8-10, Depkes RI, 2005: 24-26, Bambang S dan Nurtjahjo BS, 2010: 89-92).

2. Faktor Malabsorpsi

bila dalam makanan terdapat lemak yang disebut trigliserida. Trigliserida, dengan bantuan kelenjar lipase akan mengubah lemak menjadi micelles yang siap diabsorpsi usus. Jika tidak ada lipase dan terjadi kerusakan mukosa usus, diare dapat muncul karena lemak tidak terserap dengan baik. Selain itu malabsorpsi protein, defisiensi disakarida, glukosa-galaktosa, sistik fibrosis, dan cholestosis juga dapat menyebabkan diare (Widjaja, 2002: 8-10, Depkes RI, 2005: 24-26).

3. Faktor Makanan

Faktor makanan yang mengakibatkan diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah (sayuran), dan kurang matang. Makanan yang terkontaminasi jauh lebih mudah mengakibatkan diare pada anak balita (Widjaja, 2002: 8-10, Depkes RI, 2005: 24-26).

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mengakibatkan terjadi diare meliputi rasa takut, cemas, dan tegang. Jika hal tersebut terjadi pada anak, dapat menyebabkan diare kronis, tetapi jarang terjadi pada anak balita dan umumnya terjadi pada anak yang lebih besar atau dewasa (Widjaja, 2002: 8-10, Depkes RI, 2005: 24-26).

2.1.1.4 Epidemiologi Penyakit Diare

untuk golongan 1-4 tahun penyebab kematian karena diare 25,2% dibandingkan pneumonia 15,5% (Bambang S dan Nurtjahjo BS, 2010: 88).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, penyakit gastroenteritis atau diare sejak 6 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2008 dengan 51 orang meninggal dan jumlah kasus 1.093.941. Tahun 2009 jumlah meninggal dan jumlah kasus lebih banyak lagi, jiwa melayang akibat diare tercatat 56 orang dengan penderita sebanyak 1.239.433 orang, sementara tahun 2010 jumlah yang meninggal sebanyak 65 orang dengan penderita 1.082.856 orang (Depkes RI, 2011).

2.1.1.5 Gejala dan Tanda Diare

Beberapa gejala dan tanda diare antara lain: 1. Gejala Umum

1) Buang air besar yang lebih sering dari biasanya, dengan tinja yang lembek sampai cair.

2) Penderita akan merasa lemas, perut sakit/ mules, terkadang disertai pula dengan mual dan muntah, panas, serta sakit kepala, bahkan ada pula yang diarenya kemudian bercampur darah dan lendir (Garneta R B dan Barti S M, 2008: 9).

3) Hipoglikemia (penurunan kadar gula darah),

2. Gejala Spesifik

Diare karena bakteri Escherichia coli patogen: kebanyakan pasien mengalami gejala ringan yang terdiri dari diare cair, mual, dan kejang abdomen. Diare berat jarang terjadi, dimana pasien melakukan BAB lima kali atau kurang dalam waktu 24 jam. Lamanya penyakit ini rata-rata 5 hari. Demam timbul pada kurang dari 1/3 pasien. Feses berlendir tetapi sangat jarang terdapat sel darah merah atau sel darah putih (Umar Zein, dkk, 2004: 7).

2.1.1.6 Cara Penularan

Penyakit diare disebabkan oleh kuman seperti virus dan bakteri. Penularan penyakit diare melalui fekal oral yang terjadi karena:

1. Melalui air yang merupakan media penularan utama. Diare dapat terjadi bila seseorang menggunakan air minum yang sudah tercemar, baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai ke rumah-rumah, atau tercemar pada saat disimpan di rumah. Pencemaran di rumah terjadi bila tempat penyimpanan tidak tertutup atau apabila tangan yang tercemar menyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan.

2. Melalui tinja terinfeksi. Tinja yang sudah terinfeksi mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar. Bila tinja tersebut dihinggapi oleh binatang dan kemudian binatang tersebut hinggap di makanan, maka makanan itu dapat menularkan diare ke orang yang memakannya (Widoyono, 2008: 147-149). 2.1.2 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penyakit Diare

2.1.2.1 Penyediaan Air Bersih

bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Menurut Permendagri No. 23 Tahun 2006, standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 60 liter/ orang per hari (Budiman Chandra, 2007: 39, Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 172, Permendagri, 2006: 2).

Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk untuk masak) air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 173, Permenkes, 2010:3).

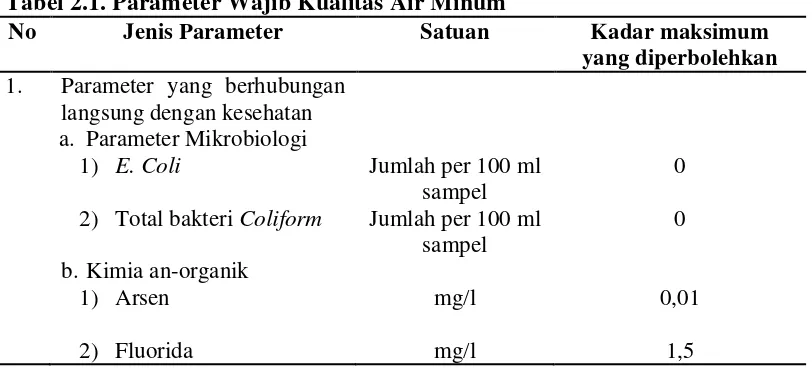

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Kualitas air tersebut menyangkut:

Tabel 2.1. Parameter Wajib Kualitas Air Minum

No Jenis Parameter Satuan Kadar maksimum

yang diperbolehkan

1. Parameter yang berhubungan

langsung dengan kesehatan

a. Parameter Mikrobiologi

1) E. Coli Jumlah per 100 ml

sampel

0

2) Total bakteri Coliform Jumlah per 100 ml

sampel

0

b. Kimia an-organik

1) Arsen mg/l 0,01

3) Total kromium mg/l 0,05

2. Parameter yang tidak langsung

berhubungan dengan

pendek, bersifat aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 44°C (Munif, 2009).

E. Coli tahan berbulan-bulan dalam air dan tanah, tahan berminggu-minggu dalam pembenihan pada suhu kamar, mati dalam 15-20 menit pada suhu 26°C. Jadi, dengan adanya E. Coli dalam air minum menunjukkan bahwa air minum tersebut pernah terkontaminasi feses manusia dan mungkin dapat mengandung patogen usus. Oleh karena itu standar air minum mensyaratkan E.Coli harus tidak terdeteksi dalam 100 ml air minum (Maksum Radji, 2011: 125-127).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri: 1. Suhu

Sebagian besar bakteri tumbuh optimal pada suhu manusia. Akan tetapi, beberapa bakteri dapat tumbuh dalam lingkungan ekstrem yang berada di luar batas pertahanan organism eukariot. Berdasarkan perbedaan suhu tumbuh, bakteri dibedakan menjadi tiga:

a. Psikrofil, hidup di udara dingin.

b. Mesofil, hidup di udara bersuhu sedang. c. Termofil, hidup di udara panas

2. pH

3. Tekanan Osmotik

Bakteri memperoleh semua nutrisi dari cairan di sekitarnya. Bakteri membutuhkan air untuk pertumbuhan. Tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan atau menyebabkan plasmolisis.

4. Faktor Kimia

Selain air, unsur penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah unsur kimia, antara lain karbon, nitrogen, sulfur, dan unsur kelumit (misalnya Cu, Zn, dan Fe).

5. Oksigen

Mikroorganisme yang menggunakan oksigen menghasilkan lebih banyak energi dari nutrien yang diperoleh daripada mikroba yang tidak menggunakan oksigen (anaerob).

6. Faktor Pertumbuhan Organik

Komponen organik penting yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh bakteri disebut faktor pertumbuhan organik. Komponen ini harus didapatkan langsung dari lingkungan pertumbuhan bakteri. Faktor pertumbuhan organik yang dibutuhkan bakteri adalah vitamin, asam amino, purin, dan pirimidin (Maksum Radji, 2011: 21-27).

Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa (hujan), air permukaan, dan air tanah.

1. Air Angkasa (Hujan)

mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan ammonia.

2. Air Permukaan

Air permukaan yang meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya.

3. Air Tanah

Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah.

4. Sumur

Sumur merupakan sumber utama persediaan air bersih bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan maupun di perkotaan Indonesia. Secara teknis sumur dapat dibagi menjadi 2 jenis:

1) Sumur Dangkal

2) Sumur Dalam

Sumur ini memiliki sumber air yang berasal dari proses purifikasi alami air hujan oleh lapisan kulit bumi menjadi air tanah. Sumber airnya tidak terkontaminasi dan memenuhi persyaratan sanitasi (Budiman Chandra, 2007: 45-46).

Agar sumur gali/pompa tidak tercemar oleh kotoran di sekitarnya, perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada bibir sumur, agar bila musim hujan tiba, air tanah tidak akan masuk ke dalamnya.

2. Pada bagian atas kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah harus ditembok, agar air dari atas tidak dapat mengotori air sumur.

3. Perlu diberi lapisan kerikil di bagian bawah sumur tersebut untuk mengurangi kekeruhan (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 178).

2.1.2.2 Tempat Pembuangan Sampah

Sampah/waste diartikan sebagai benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan dan dibuang, atau sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, serta tidak terjadi dengan sendirinya (Wahid Iqbal M dan Nur Chayatin, 2009: 274). Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Wahid Iqbal M dan Nur Chayatin (2009: 275), sampah dapat digolongkan menjadi:

1) Solid waste refuse, yaitu sampah yang berbentuk padat.

4) Human waste/excreta disposal, yaitu sampah yang berasal dari kotoran manusia.

5) Special waste, yaitu sampah dalam kategori khusus, sebab tergolong sampah yang berbahaya.

Menurut Mukono (2000: 23), sampah padat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1) Kandungan zat kimia, dibedakan menjadi: a. Sampah anorganik

b. Sampah organik

2) Mudah sukarnya terbakar, dibedakan menjadi: a. Sampah yang mudah terbakar

b. Sampah yang sukar terbakar

3) Mudah sukarnya membusuk, dibedakan menjadi: a. Sampah yang sukar membusuk

b. Sampah yang mudah membusuk

Tempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara setelah sampah dihasilkan, yang harus ada di setiap sumber/penghasil sampah seperti sampah rumah tangga. Tempat sampah harus memenuhi kriteria syarat-syarat kesehatan, antara lain (Dinkes Prop Jawa Tengah, 2005: 25):

1) Penampungan sampah di tempat pembuangan sampah tidak boleh melebihi 2 kali 24 jam (2 hari), dan segera dibuang.

3) Jika halaman rumah luas, maka pembuangan sampah dapat dibuat lubang sampah dan bila sudah penuh dapat ditutup lagi dengan tanah atau dibakar sedikit demi sedikit.

4) Tempat sampah tidak menjadi sarang/tempat berkembangbiaknya serangga ataupun binatang penular penyakit (vector).

5) Sebaiknya tempat sampah kedap air, agar sampah yang basah tidak berceceran sehingga mengundang datangnya lalat.

2.1.2.3 Kebiasaan Cuci Tangan

Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Kesehatan dan kebersihan tangan dapat mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit pada kedua tangan dan lengan serta meminimalisasi kontaminasi silang. Tujuan cuci tangan adalah menghilangkan kotoran mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara (Linda Tietjen, 2004: 3-4).

Kebiasaan yang berhubungan dengan keberhasilan perorangan yang penting dalam penularan diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyuapi anak, dan sesudah makan, berdampak pada kejadian diare. Biasakan cuci tangan pakai sabun dan air bersih sebelum makan agar terhindar dari sakit perut dan cacingan, karena telur cacing yang mungkin ada dalam tangan atau kuku yang kotor ikut tertelan dan masuk ke dalam tubuh (Kepmenkes RI, 2011: 23).

2.1.2.4 Kepemilikan Jamban

atau bakteri dalam jumlah besar. Bila tinja tersebut dihinggapi oleh binatang dan kemudian binatang tersebut hinggap di makanan, maka makanan itu dapat menularkan diare ke orang yang memakannya. Pembuangan tinja merupakan bagian yang penting dari kesehatan lingkungan. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan, memudahkan terjadinya penyebaran penyakit tertentu yang penularannya melalui tinja, antara lain penyakit diare (Soeparman dan Suparmin, 2002: 7, Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 172-180).

Menurut Kepmenkes RI No. 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat, jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Sebuah jamban dikategorikan sehat jika:

1) Mencegah kontaminasi ke badan air

2) Mencegah kontaminasi antara manusia dan tinja

3) Membuat tinja tersebut tidak dapat dihinggapi serangga, serta binatang lainnya

4) Mencegah bau yang tidak sedap

5) Konstruksi dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna.

Jamban atau sarana pembuangan kotoran yang memenuhi syarat kesehatan adalah (Dinkes Prop Jawa Tengah, 2005: 25):

1) Septic tank tidak mencemari air tanah dan atau air permukaan, jarak dengan sumber air > 10 meter.

2) Bila berbentuk leher angsa, air penyekat selalu menutup lubang tempat jongkok.

3) Bila tanpa leher angsa, harus dilengkapi dengan penutup lubang tempat jongkok yang dapat mencegah lalat atau serangga atau binatang lainnya. Menurut Soeparman dan Suparmin (2002: 56), jamban dapat dibedakan atas beberapa macam, antara lain:

1) Jamban Cubluk

Dilihat dari penempatan dan konstruksinya, jenis jamban ini tidak mencemari tanah ataupun kontaminasi air permukaan serta air tanah. Tinja tidak akan dapat dicapai oleh lalat apabila lubang jamban selalu tertutup.

2) Jamban Air

Jamban ini merupakan modifikasi jamban yang menggunakan tangki pembusukan. Apabila tangkinya kedap air, maka tanah, air tanah, serta air permukaan tidak akan terkontaminasi.

3) Jamban Leher Angsa

Jamban leher angsa atau jamban tuang siram yang menggunakan sekat air bukanlah jenis instalasi pembuangan tinja yang tersendiri, melainkan lebih merupakan modifikasi yang penting dari slab atau lantai jamban biasa.

berdarah pada anak balita sebesar 2,55 kali lipat dibandingkan dengan keluarga yang membuang tinjanya secara saniter. Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden, diketahui masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki jamban pribadi, sehingga apabila mereka buang air besar mereka menumpang di jamban tetangga atau buang air besar di jamban cemplung yang ada di dekat rumah. Jamban keluarga juga masih banyak yang belum terbebas dari vektor-vektor seperti lalat atau kecoa. Disamping itu, masih ada sebagian ibu yang tidak membuang tinja balita dengan benar, mereka membuang tinja balita ke sungai, ke kebun atau pekarangan. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa yang tidak mempunyai jamban keluarga berisiko 2,09 kali lebih besar untuk terkena diare dari pada balita yang mempunyai jamban keluarga dan signifikan bermakna secara statistik dengan nilai p = 0,009 pada 95 % CI : 1,20 – 3,66.

2.1.2.5 Kebiasaan dan Cara Menyimpan Makanan

Makanan yang kotor akan berbahaya bagi anggota keluarga karena dapat menyebabkan kejadian diare, sehingga agar keamanan makanan terjaga, diusahakan agar menyimpan makanan pada tempat yang dingin dan tertutup, seperti pada lemari makan atau meja yang ditutup dengan tudung saji.

Dalam menyimpan makanan jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lainnya; (2) Makanan yang cepat busuk sebaiknya disimpan dalam suhu 65,5°C atau lebih atau disimpan dalam suhu dingin sekitar 4°C atau kurang; (3) Makanan yang cepat busuk untuk digunakan dalam waktu lama (lebih dari 6 jam) sebaiknya disimpan dalam suhu dingin sekitar 5°C sampai 1°C; (4) Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-langit dengan ketentuan : jarak makanan dengan lantai 15 cm, jarak makanan dengan dinding 5 cm, dan jarak makanan dengan langit-langit 60 cm (Asmirah Ina Lopi dan Marylin Junias, 2006: 26).

2.1.2.6 Kebiasaan Mencuci Peralatan Makan dan Memasak

Perlu diperhatikan bahwa peranan air dan makanan dalam penularan penyakit diare tidak dapat diabaikan, karena air merupakan unsur yang ada dalam makanan maupun minuman, dan juga digunakan untuk mencuci tangan, bahan makanan, serta peralatan untuk memasak atau makan (Andry Hartono, 2002: 2). Kebersihan area lingkungan, bangunan, serta peralatan di dapur adalah sangat menunjang untuk menghasilkan makanan yang baik, bersih, dan aman dimakan. Seseorang dapat menjadi sakit/keracunan makanan karena kelengahan kita dalam menjaga kebersihan alat-alat maupun lingkungan tempat pengolahan makanan itu sendiri. Untuk menghindari berkembangbiaknya bakteri yang dapat merusak dan membahayakan makanan tersebut, salah satu cara mengatasinya adalah menjaga kebersihan dapur dan alat-alatnya semaksimal mungkin (Dinkes Prop Jateng, 2005:30).

dkk, 2009: 35). Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya saat digunakan. Untuk itu pencucian peralatan sangat penting diketahui secara mendasar. Dengan pencucian yang baik, akan menghasilkan peralatan yang bersih dan sehat pula. Dengan menjaga kebersihan peralatan makan, berarti telah membantu mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan yang dikonsumsi (Desmaslima P S, 2009: 2-3).

Cara pencucian peralatan harus memenuhi kebutuhan:

1) Pencucian peralatan harus menggunakan sabun atau deterjen, air dingin, air panas sampai bersih.

2) Dibebashamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50 ppm, air panas 80 C selama 2 menit.

3) Peralatan yang sudah didesinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat sampai kering sendiri dengan bantuan sinar matahari atau buatan dan tidak boleh dilap dengan kain.

4) Semua peralatan yang kontak dengan makanan harus disimpan dalam keadaan kering dan bersih, ruang penyimpanan peralatan tidak lembab, terlindung dari sumber pengotoran/kontaminasi dan binatang perusak (Depkes RI, 2003: 11-12).

2.1.2.7 Sarana Pembuangan Air Limbah

Air limbah adalah semua air/zat cair yang tidak lagi dipergunakan, sekalipun kualitasnya semakin baik. Air limbah meliputi semua air kotoran yang berasal dari perumahan (kamar mandi, kamar cuci, juga dapur) yang berasal dari industri-industri dan juga air hujan (Juli Soemirat, 2000:128). Cara pembuangan air limbah dapat dilakukan dengan cara campuran (air hujan bersama-sama air kotoran) dan cara terpisah (air hujan dibuang terpisah dari air kotoran) (Wahid Iqbal M dan Nur Chayatin, 2009: 309).

Sarana pembuangan air limbah dimaksudkan agar tidak ada air yang tergenang di sekitar rumah, hingga tidak menjadi tempat perindukan serangga ataupun dapat mencemari lingkungan/sumber air. Syarat saluran pembuangan air limbah antara lain (Dinkes Prop Jateng, 2005: 25):

1) Tidak ada air tergenang di sekitar rumah yang kelihatan berserakan. 2) Saluran tertutup atau diresapkan.

2.1.2.8 Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan memegang peranan cukup penting dalam kesehatan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang rendah menjadikan mereka sulit diberi tahu mengenai pentingnya higiene perorangan dan sanitasi lingkungan untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular, diantaranya diare. Dengan sulitnya mereka menerima penyuluhan, menyebabkan mereka tidak peduli terhadap upaya pencegahan penyakit menular (Sander, 2005: 13).

tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah angka kematian bayi dan kematian ibu (Widyastuti, 2005: 14).

2.1.2.9 Jenis Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan, status sosial ekonomi, serta risiko cedera atau masalah kesehatan dalam suatu kelompok populasi. Pekerjaan merupakan suatu determinan risiko dan determinan terpapar, serta merupakan prediktor status kesehatan dan kondisi tempat suatu populasi (Widyastuti, 2005: 14).

2.1.2.10 Umur

Umur mempunyai lebih banyak efek pengganggu daripada yang dimiliki karakter tunggal lain. Umur merupakan salah satu variabel terkuat yang dipakai untuk memprediksi perbedaan dalam hal penyakit, kondisi, dan peristiwa kesehatan, dan karena saling diperbandingkan, maka kekuatan variabel umur menjadi mudah dilihat (Widyastuti, 2005: 14).

Umur adalah variabel yang selalu diperhatikan di dalam penyelidikan-penyelidikan epidemiologi. Angka-angka kesakitan maupun kematian di dalam hampir semua keadaan menunjukkan hubungan dengan umur (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 15).

2.1.2.11 Status Gizi

terdapat gizi buruk umumnya kecil, di negara yang banyak balita gizi buruk, mortalitas bayi karena diare tinggi. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Brotowasisto yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan diare di negara yang sedang berkembang dan sering merupakan lingkaran tertutup yang sulit dipecahkan (Sinthamurniwaty, 2006: 120-121).

2.1.2.12 Pelayanan Kesehatan

Di Indonesia, penyebab kematian akibat diare pada semua kelompok umur, dari SKRT tahun 2001 (17%) menduduki urutan ke-2; dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2003 (19%) menduduki urutan pertama, dan dari Riskesdas 2007 pada penyakit menular (13,2%) menduduki urutan ke-4. Penyebab kematian akibat diare pada balita pada SKRT 2003 adalah 19%, angka ini ditemukan lebih tinggi pada Riskesdas 2007 yaitu 25,2% dan menduduki urutan pertama/tertinggi. Demikian pula kelompok umur 29 hari-11 bulan adalah 31,4%, juga menduduki urutan pertama/tertinggi. Dalam hal ini ditemukan adanya peningkatan yang cukup tinggi proporsi kematian balita akibat diare.

Peningkatan proporsi dapat dikatakan masih kurangnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dokter praktek, dan bidan praktek) oleh masyarakat karena jaraknya jauh dan waktu tempuh yang lama, yaitu masih besarnya proporsi rumah tangga dengan jarak >5 km ke sarana pelayanan kesehatan di pedesaan, demikian pula proporsi rumah tangga dengan >30 menit (Kepmenkes RI, 2011: 30).

2.1.3 Pengobatan Penyakit Diare

Saat ini lebih disarankan terutama pemberian zat probiotik dan zink (Ai Yeyeh R dan Lia Yulianti, 2010: 153).

Pengobatan diare berdasarkan derajat dehidrasinya: 1. Diare Tanpa Dehidrasi dengan TRO (Terapi Rehidrasi Oral)

Pada keadaan ini, buang air besar terjadi 3-4 kali sehari atau disebut mulai mencret. Anak yang mengalami kondisi ini masih lincah dan masih mau makan dan minum seperti biasa (Widoyono, 2008:150). Penderita tanpa dehidrasi harus segera diberi cairan rumah tangga untuk mencegah dehidrasi, seperti air tajin, larutan gula garam, kuah sayur-sayuran, dan sebagainya. Pengobatan dapat dilakukan di rumah oleh keluarga penderita. Jumlah cairan yang diberikan adalah 10 ml/kgBB atau untuk anak usia < 1 tahun adalah 50-100 ml, 1-5 tahun adalah 100-200 ml, 5-12 tahun adalah 200-300 ml, dan dewasa adalah 300-400 ml setiap BAB (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 108-109).

2. Diare Dehidrasi Ringan-Sedang dengan TRO (Terapi Rehidrasi Oral)

Diare dengan dehidrasi ringan ditandai dengan hilangnya cairan sampai 5% dari berat badan, sedangkan pada diare sedang terjadi kehilangan cairan 6-10% dari berat badan (Widoyono, 2008:150). Penderita diare dengan dehidrasi ringan-sedang harus dirawat di sarana kesehatan dan segera diberikan terapi rehidrasi oral dengan oralit (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 109).

3. Diare Dehidrasi Berat dengan TRP (Terapi Rehidrasi Parenteral)

4. Cairan Rehidrasi Oral (CRO)

Pada tahun 2002 WHO mengumumkan CRO formula baru yang sesuai dengan rekomendasi dengan 75 mEq/

l

natrium, 75 mmol/l

glukosa, dan osmolaritas total 245 mOsm/l

. Komposisi ini dipilih untuk memungkinkan satu jenis larutan saja untuk digunakan pada pengobatan diare yang disebabkan oleh bermacam sebab bahan infeksius yang disertai dengan berbagai derajat kehilangan elektrolit (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 110).5. CRO Baru

Resep untuk memperbaiki CRO antara lain menambahkan substrat untuk kotransport natrium (contoh: asam amino glycin, alanin dan glutamin) atau substrat glukosa dengan komplek karbohidrat (CRO berbasis beras dan sereal) (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 111).

6. Seng (Zinc)

Dari sistematik reviu dari 10 RCT yang semuanya dilakukan di negara berkembang pada tahun 1999, didapatkan bahwa suplemen seng dengan dosis minimal setengah dari RDA Amerika Serikat untuk seng, ternyata dapat menurunkan insiden diare sebanyak 15% dan prevalensi diare mencapai 25%. Sejak tahun 2004, WHO dan UNICEF telah menganjurkan penggunaan seng pada anak dengan diare dengan dosis 20 mg per hari selama 10-14 hari, dan bayi <6 bulan dengan dosis 10 mg per hari selama 10-14 hari (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 111).

7. Pemberian Makanan Selama Diare

mampu menerima. Meneruskan pemberian makanan akan mempercepat kembalinya fungsi usus yang normal termasuk kemampuan menerima dan mengabsorbsi berbagai nutrien, sehingga memburuknya status gizi dapat dicegah atau paling tidak dikurangi (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 111). 8. Pemberian Makanan Setelah Diare

Perlu pemberian makanan ekstra yang kaya akan zat gizi beberapa minggu setelah sembuh untuk memperbaiki kurang gizi dan untuk mencapai serta mempertahankan pertumbuhan yang normal. Diberikan ekstra makanan pada saat anak merasa lapar, pada keadaan semacam ini biasanya anak dapat menghabiskan tambahan 50% atau lebih kalori dari biasanya (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 112).

9. Terapi Medikamentosa

Berbagai macam obat telah digunakan untuk pengobatan diare, seperti: antibiotika, antidiare, adsorben, antiemetik, dan obat yang mempengaruhi mikroflora usus (Bambang S dan Nurtjahyo B S, 2011: 112).

2.1.4 Cara Pencegahan Penyakit Diare

Kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah (Kepmenkes RI, 2011: 23-25):

1. Perilaku Sehat

1) Menggunakan Air Bersih yang Cukup

air tercemar. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap serangan diare, yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan melindungi air tersebut dari kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh keluarga :

a. Mengambil air dari sumber air yang bersih

b. Menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup, serta menggunakan gayung khusus untuk mengambil air.

c. Menjaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi anak-anak

d. Minum air yang sudah matang (dimasak sampai mendidih)

e. Mencuci semua peralatan masak dan peralatan makan dengan air yang bersih dan cukup.

2) Mencuci Tangan

3) Menggunakan Jamban

Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan risiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar di jamban. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh keluarga dalam penggunaan jamban:

a. Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga.

b. Membersihkan jamban secara teratur.

c. Menggunakan alas kaki bila akan buang air besar. 2. Penyehatan Lingkungan

1) Penyediaan Air Bersih

Mengingat bahwa ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui air antara lain adalah diare, kolera, disentri, hepatitis, penyakit kulit, penyakit mata, dan berbagai penyakit lainnya, maka penyediaan air bersih baik secara kuantitas dan kualitas mutlak diperlukan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari termasuk untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, penyediaan air bersih yang cukup di setiap rumah tangga harus tersedia. Disamping itu perilaku hidup bersih harus tetap dilaksanakan.

2) Pengelolaan Sampah

estetika seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dilihat. Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat penting untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Tempat sampah harus disediakan, sampah harus dikumpulkan setiap hari dan dibuang ke tempat penampungan sementara. Bila tidak terjangkau oleh pelayanan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir, dapat dilakukan pemusnahan sampah dengan cara ditimbun atau dibakar.

3) Sarana Pembuangan Air Limbah

Air limbah baik limbah pabrik atau limbah rumah tangga harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber penularan penyakit. Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika, dan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus. Kondisi ini dapat berpotensi menularkan penyakit seperti leptospirosis atau filariasis untuk daerah yang endemis filaria. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, secara rutin harus dibersihkan, agar air limbah dapat mengalir, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

2.1.5 Bencana Alam

2.1.5.1 Pengertian Bencana Alam

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Indonesia terletak pada titik temu tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Hindia-Australia, dan Lempeng Pasifik. Wilayah Indonesia juga terdapat banyak gunung berapi (ada 129 gunung api aktif) yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menimbulkan bencana (Praptining Sukowati, 2011: 1). Gunung Merapi adalah satu dari 129 gunung api aktif dan satu dari 15 gunung api kritis atau sangat potensial untuk meletus (Wikanti Astiningrum, dkk, 2004: 66).

2.1.5.2 Erupsi Gunungapi

Gunungapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat

keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Erupsi

gunung api dapat dimulai oleh tenaga dari tekanan magma yang terjebak oleh

sumbatan yang menghalanginya keluar dari kulit bumi, dimana ketika tekanannya

makin lama makin besar, sehingga sumbatan itu tak kuasa lagi menahannya dan

terjadilah erupsi atau letusan gunung api. Erupsi gunung api disertai oleh awan panas

yang keluar. Awan panas yang keluar dari kawah gunung api mengandung debu dan

gas beracun yang meliputi sulfur dioksida (Triton PB, 2009: 110-113). Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh 18 km

2.1.5.3 Bahaya Lahar Dingin

Kecepatan aliran lahar sangat lambat antara 5-300 meter/hari tergantung dari

viskositas dan kemiringan lereng. Manusia dapat menghindar untuk menyelamatkan

diri. Lahar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu lahar letusan dan lahar hujan.

Lahar letusan disebut juga lahar primer, lahar ini terjadi akibat letusan eksplosif pada

gunung api yang mempunyai danau kawah. Luas daerah yang dilanda oleh lahar

letusan tergantung kepada volume air di dalam kawah dan kondisi morfolog di

sekitar kawah. Semakin besar volume air di dalam kawah dan semakin luas dataran

daerah sekitarnya, maka semakin jauh dan semakin luas pula penyebaran laharnya.

Lahar hujan disebut juga lahar sekunder. Lahar ini terbentuk akibat hujan.

Dapat terjadi segera setelah gunung api meletus atau setelah lama meletus. Faktor

yang menentukan besar kecilnya lahar hujan adalah volume air hujan atau curah

hujan yang turun di atas daerah endapan abu gunung api dan volume endapan

gunung api yang mengandung abu sebagai sumber material pembentuk lahar.

Aliran lahar mempunyai berat jenis yang besar, dapat mengangkut berbagai

macam ukuran, sehingga aliran lahar ini mempunyai daya perusak yang sangat besar

dan berbahaya terutama pada daerah aliran yang cukup miring atau landai. Bangunan

beton seperti jembatan dapat dihancurkan dalam sekejap mata (Djauhari Noor, 2005: 123-124).

2.1.5.4 Dampak Bencana Gunungapi terhadap Lingkungan