KEJADIAN INFEKSI CACING HATI (

Fasciola

spp) PADA

SAPI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI

LINDA SAYUTI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

LINDA SAYUTI. Kejadian Infeksi Cacing hati (Fasciola spp) pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali. Dibimbing oleh FADJAR SATRIJA.

Cacing hati merupakan salah satu masalah utama dalam peternakan sapi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian infeksi cacing hati (Fasciola spp) pada sapi bali pada tingkat umur, jenis kelamin dan lokasi di Kabupaten Karangasem, Bali. Sampel tinja diambil secara acak dari 257 ekor sapi berumur kurang dari enam bulan, 6-12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Pemeriksaan jumlah cacing hati (Fasciola spp) dalam sampel tinja dengan metode filtrasi bertingkat kemudian dilakukan penghitungan jumlah telur tiap gram tinja (TTGT). Prevalensi infeksi cacing hati (Fasciola spp) dan rataan TTGT diduga dengan selang kepercayaan 95% pada umur, jenis kelamin dan lokasi yang berbeda. Tingkat asosiasi antara lokasi, jenis kelamin dan umur sapi bali terhadap infeksicacing hati diuji menggunakan uji khi-kuadrat (?²) dan nilai resiko relative (RR). Hasil pemeriksaan menunjukan faktor umur mempengaruhi secara nyata tingkat infeksi cacing hati. Sapi umur lebih dari 12 bulan beresiko 1,88 kali lebih tinggi dibandingkan sapi umur kurang dari enam bulan dan umur 6-12 bulan. Tingkat kejadian cacing hati tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin dan lokasi.

ABSTRACT

LINDA SAYUTI. Liver Fluke (Fasciola spp) Infection of Bali’s Cattle in Karangasem Regency, Bali. Under the direction of FADJAR SATRIJA.

KEJADIAN INFEKSI CACING HATI (

Fasciola

spp) PADA

SAPI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI

LINDA SAYUTI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kejadian Infeksi Cacing hati (Fasciola spp) Pada Sapi Bali Kabupaten Karangasem, Bali

Nama : Linda Sayuti

NRP : B04102046

Program Studi : Kedokteran hewan

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Drh. Fadjar Satrija, MSc, PhD

NIP. 131 760 846

Diketahui

Wakil Dekan

Dr. Nastiti Kusumorini

NIP. 131 669 942

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini

yang berjudul “Kejadian Infeksi Cacing Hati (Fasciola spp) pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali”. Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis sampaikan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua tercinta, aki, nini alm. dan adik-adikku (Ata Terek,

Syahrial, Suaka dan Sharoya) atas segala kasih sayang dan doa-doa

terbaiknya.

drh. Fadjar Satrija, MSc, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi atas

bimbingan, arahan dan saran yang diberikan.

drh. Isdoni M Biomed sebagai dosen pembimbing akademik yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan study.

drh. Yusuf Ridwan, MSi selaku dosen penguji seminar dan sidang skripsi

yang telah memberikan banyak masukan.

drh. I Ketut Artama MSi, Ayu Cendra Puspa SKH, Dzurriyatun Thaiybah

SKH dan atas bantuannya selama penulis menyusun skripsi ini.

Ria Purwito Sari SKH atas persahabatan yang tulus ini.

Lettu Anton Permadi atas dukungan dan hari-hari yang indah.

Ani S SKH, Jimmy Pangihutan SKH, Maurin A SKH, Prima M SKH, Ayu

H SKH, Reccy SKH, Atin, Yulismawati, Emi, Eev, Dita, Kak Eka, Ipit,

Cici, Fitriyani, Linda p atas dukungannya, Artropoda’39, angkatan 40

semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Staf Laboratorium Helmintologi FKH IPB atas bantuannya selama penulis

melakukan penelitian di laboratorium.

Linda Sayuti

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Panimbang, Banten pada tanggal 3 juni 1984 sebagai

putri pertama dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Ahmad Sayuti dan

ibunda Siti Farida. Tahun 2002 penulis lulus dari SMU Negeri I Malingping dan

pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor pada Fakultas

Kedokteran Hewan melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian

Bogor (USMI). Selama menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor, penulis aktif

DAFTAR ISI

Halaman

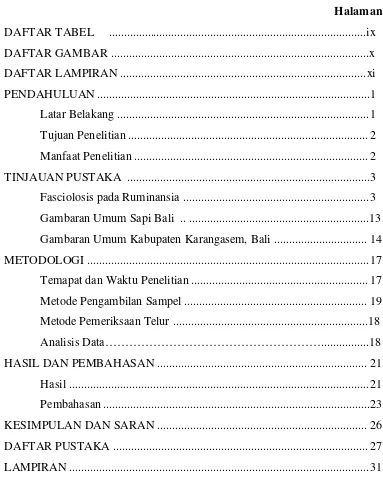

DAFTAR TABEL ...ix

DAFTAR GAMBAR ...x

DAFTAR LAMPIRAN ...xi

PENDAHULUAN ...1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

Manfaat Penelitian ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ...3

Fasciolosis pada Ruminansia ...3

Gambaran Umum Sapi Bali .. ...13

Gambaran Umum Kabupaten Karangasem, Bali ... 14

METODOLOGI ... 17

Temapat dan Waktu Penelitian ... 17

Metode Pengambilan Sampel ... 19

Metode Pemeriksaan Telur ...18

Analisis Data………...18

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

Hasil ... 21

Pembahasan ...23

KESIMPULAN DAN SARAN ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 27

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada umur yang

berbeda...20

2 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada jenis kelamin yang

berbeda...20

3 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada lokasi yang

berbeda...20

4 Prevalensi, ?² dan resiko relatif cacing hati pada tingkat umur ...21

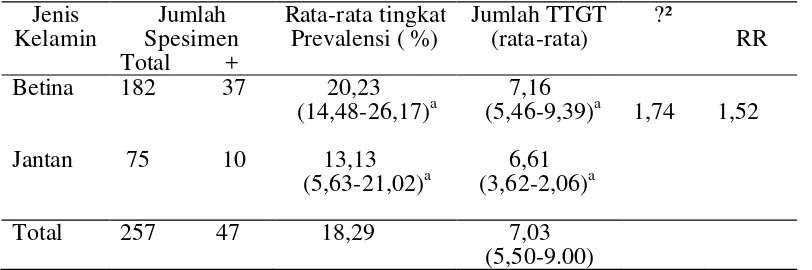

5 Prevalensi, ?², dan resiko relatif cacing hati pada jenis kelamin yang

berbeda ...22

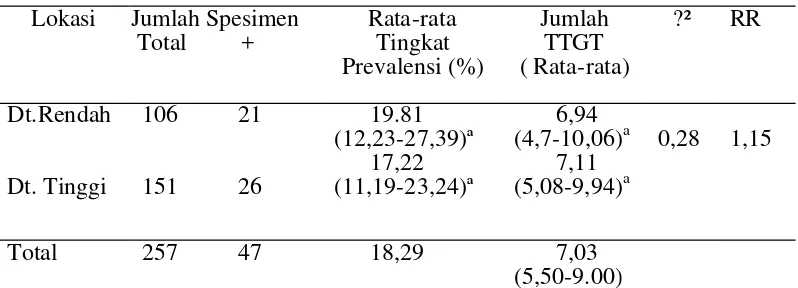

6 Prevalensi ?², dan resiko relatif cacing hati dilokasi dataran rendah dan

DAFTAR GAMBAR

Halaman

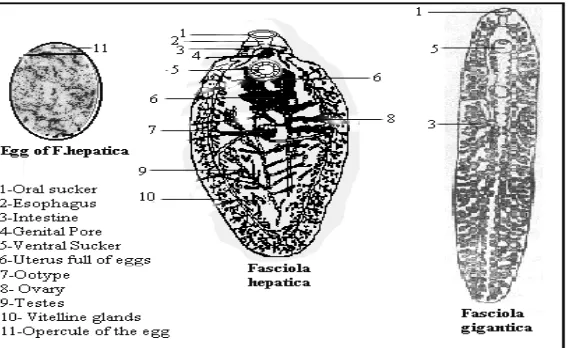

1 Morfologi telur dan cacing dewasa Fasciola spp...4

2 Siklus Hidup Fasciola spp...5

3 Telur Fasciola spp. ...11

KEJADIAN INFEKSI CACING HATI (

Fasciola

spp) PADA

SAPI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI

LINDA SAYUTI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

LINDA SAYUTI. Kejadian Infeksi Cacing hati (Fasciola spp) pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali. Dibimbing oleh FADJAR SATRIJA.

Cacing hati merupakan salah satu masalah utama dalam peternakan sapi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian infeksi cacing hati (Fasciola spp) pada sapi bali pada tingkat umur, jenis kelamin dan lokasi di Kabupaten Karangasem, Bali. Sampel tinja diambil secara acak dari 257 ekor sapi berumur kurang dari enam bulan, 6-12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Pemeriksaan jumlah cacing hati (Fasciola spp) dalam sampel tinja dengan metode filtrasi bertingkat kemudian dilakukan penghitungan jumlah telur tiap gram tinja (TTGT). Prevalensi infeksi cacing hati (Fasciola spp) dan rataan TTGT diduga dengan selang kepercayaan 95% pada umur, jenis kelamin dan lokasi yang berbeda. Tingkat asosiasi antara lokasi, jenis kelamin dan umur sapi bali terhadap infeksicacing hati diuji menggunakan uji khi-kuadrat (?²) dan nilai resiko relative (RR). Hasil pemeriksaan menunjukan faktor umur mempengaruhi secara nyata tingkat infeksi cacing hati. Sapi umur lebih dari 12 bulan beresiko 1,88 kali lebih tinggi dibandingkan sapi umur kurang dari enam bulan dan umur 6-12 bulan. Tingkat kejadian cacing hati tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin dan lokasi.

ABSTRACT

LINDA SAYUTI. Liver Fluke (Fasciola spp) Infection of Bali’s Cattle in Karangasem Regency, Bali. Under the direction of FADJAR SATRIJA.

KEJADIAN INFEKSI CACING HATI (

Fasciola

spp) PADA

SAPI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI

LINDA SAYUTI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kejadian Infeksi Cacing hati (Fasciola spp) Pada Sapi Bali Kabupaten Karangasem, Bali

Nama : Linda Sayuti

NRP : B04102046

Program Studi : Kedokteran hewan

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Drh. Fadjar Satrija, MSc, PhD

NIP. 131 760 846

Diketahui

Wakil Dekan

Dr. Nastiti Kusumorini

NIP. 131 669 942

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini

yang berjudul “Kejadian Infeksi Cacing Hati (Fasciola spp) pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali”. Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis sampaikan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua tercinta, aki, nini alm. dan adik-adikku (Ata Terek,

Syahrial, Suaka dan Sharoya) atas segala kasih sayang dan doa-doa

terbaiknya.

drh. Fadjar Satrija, MSc, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi atas

bimbingan, arahan dan saran yang diberikan.

drh. Isdoni M Biomed sebagai dosen pembimbing akademik yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan study.

drh. Yusuf Ridwan, MSi selaku dosen penguji seminar dan sidang skripsi

yang telah memberikan banyak masukan.

drh. I Ketut Artama MSi, Ayu Cendra Puspa SKH, Dzurriyatun Thaiybah

SKH dan atas bantuannya selama penulis menyusun skripsi ini.

Ria Purwito Sari SKH atas persahabatan yang tulus ini.

Lettu Anton Permadi atas dukungan dan hari-hari yang indah.

Ani S SKH, Jimmy Pangihutan SKH, Maurin A SKH, Prima M SKH, Ayu

H SKH, Reccy SKH, Atin, Yulismawati, Emi, Eev, Dita, Kak Eka, Ipit,

Cici, Fitriyani, Linda p atas dukungannya, Artropoda’39, angkatan 40

semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Staf Laboratorium Helmintologi FKH IPB atas bantuannya selama penulis

melakukan penelitian di laboratorium.

Linda Sayuti

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Panimbang, Banten pada tanggal 3 juni 1984 sebagai

putri pertama dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Ahmad Sayuti dan

ibunda Siti Farida. Tahun 2002 penulis lulus dari SMU Negeri I Malingping dan

pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor pada Fakultas

Kedokteran Hewan melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian

Bogor (USMI). Selama menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor, penulis aktif

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ...ix

DAFTAR GAMBAR ...x

DAFTAR LAMPIRAN ...xi

PENDAHULUAN ...1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

Manfaat Penelitian ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ...3

Fasciolosis pada Ruminansia ...3

Gambaran Umum Sapi Bali .. ...13

Gambaran Umum Kabupaten Karangasem, Bali ... 14

METODOLOGI ... 17

Temapat dan Waktu Penelitian ... 17

Metode Pengambilan Sampel ... 19

Metode Pemeriksaan Telur ...18

Analisis Data………...18

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

Hasil ... 21

Pembahasan ...23

KESIMPULAN DAN SARAN ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 27

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada umur yang

berbeda...20

2 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada jenis kelamin yang

berbeda...20

3 Penghitungan Resiko Relatif infeksi cacing hati pada lokasi yang

berbeda...20

4 Prevalensi, ?² dan resiko relatif cacing hati pada tingkat umur ...21

5 Prevalensi, ?², dan resiko relatif cacing hati pada jenis kelamin yang

berbeda ...22

6 Prevalensi ?², dan resiko relatif cacing hati dilokasi dataran rendah dan

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Morfologi telur dan cacing dewasa Fasciola spp...4

2 Siklus Hidup Fasciola spp...5

3 Telur Fasciola spp. ...11

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Hasil analisis statistik Chi-Square...31

2 Tabel nilai resiko relatif pada lokasi yang berbeda...32

3 Tabel nilai resiko relatif pada jenis kelamin yang berbeda...32

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSapi Bali merupakan salah satu alternatif pilihan bagi ternak sapi potong

yang dikembangkan dan dipergunakan untuk membantu usaha tani dan pengadaan

protein hewani (Achjadi 1986). Bangsa sapi asli Indonesia ini memiliki

keunggulan berupa kemampuan adaptasi dalam lingkungan dengan ketersediaan

pakan kualitas rendah dan tingkat fertilitas yang tinggi (Sulistyowati 2002). Oleh

karena itu tingginya impor daging dan sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan

daging dalam negeri, dapat dijadikan pendorong untuk memperbaiki produktivitas

dan pengelolaan sapi asli Indonesia termasuk sapi Bali (Soeharsono 2002).

Kemurnian bangsa sapi asli Indonesia sebagai cadangan plasma nutfah sangat

diperlukan untuk perkembangan peternakan di masa mendatang.

Gangguan penyakit pada ternak merupakan salah satu hambatan yang

dihadapi dalam pengembangan peternakan. Peningkatan produksi dan reproduksi

akan optimal, bila secara simultan disertai penyediaan pakan yang memadai dan

pengendalian penyakit yang efektif. Diantara sekian banyak penyakit hewan di

Indonesia, penyakit parasit masih kurang me ndapat perhatian dari para peternak.

Penyakit parasitik biasanya tidak mengakibatkan kematian hewan ternak, namun

menyebabkan kerugian berupa penurunan kondisi badan dan daya produktivitas

hewan sangat besar. Di antara penyakit parasit yang sangat merugikan adalah

penyakit yang disebabkan oleh cacing hati Fasciola spp, yang dikenal dengan nama distomatosis, fascioliasis atau fasciolosis (Mukhlis 1985).

Infeksi cacing hati (Fasciola spp) merupakan salah satu parasit penting pada ruminansia besar di Indonesia (Suweta 1984). Tingkat prevalensi penyebaran

cacing hati (Fasciola spp) pada ternak masih menunjukkan angka-angka yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Prevalensi

penyebaran Fasciola spp di beberapa negara menurut FAO (2007), sebagai berikut: Indonesia mencapai 14%-28%, Philipina 18%-59%, Thailand 75%,

Pakistan 50%-58%, Nigeria 60%-72%, Afrika utara 43%-50%, Brasil 50%-61%,

2

Penyebaran suatu penyakit dipengaruhi oleh iklim dan cuaca

(Arbani 1992). Menurut Brotowidjoyo (1987), cuaca menentukan prevalensi

penularan suatu penyakit parasit sampai timbulnya epidemi, sedangkan iklim

menentukan endemesitas suatu penyakit. Selain itu dipengaruhi oleh faktor umur

dan jenis kelamin. Umur dan jenis kelamin menentukan jumlah cacing Fasciola

spp yang menginfeksi yang merupakan faktor yang berasal dari induk semang.

Pengaruh umur dan jenis kelamin pada infeksi Fasciola spp bersifat hormonal (Tizard 1987).

Pulau Bali yang terletak di wilayah tropis memiliki kisaran suhu dan

kelembaban udara yang mendukung bagi perkembangbiakan berbagai jenis

parasit. Terlebih pula di wilayah lahan sawah, yang relatif memiliki tingkat

genangan air dan lama waktu genangan air yang tinggi. Kondisi lahan yang

demikian sangat mendukung bagi perkembangbiakan berbagai jenis parasit cacing

seperti cacing hati (Fasciola spp) (Suweta 1984).

Program pengendalian penyakit parasitik, termasuk fasciolosis, akan

efektif apabila dirancang berdasarkan informasi akurat tentang kejadian penyakit

serta faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya. Informasi tentang kejadian

fasciolosis pada sapi Bali masih sangat minim sehingga perlu dilakukan studi

yang lebih mendalam.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui kejadian tingkat infeksi cacing hati pada sapi Bali di

Kabupaten Karangasem, Bali.

2. Mengetahui faktor resiko perbedaan umur, jenis kelamin, dan lokasi

peternakan terhadap kejadian infeksi cacing hati pada sapi Bali di

Kabupaten Karangasem, Bali.

1.3. Manfaat

Hasil Penelitian ini memberikan informasi mengenai kejadian infeksi

Fasciola spp pada sapi Bali di Kabupaten Karangasem serta faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya sebagai bahan untuk merancang program pengendalian

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fasciolosis pada Ruminansia2.1.1. Klasifikasi dan Morfologi Fasciola spp

Menurut Kusumamiharja (1992) klasifikasi taksonomi cacing hati sebagai berikut:

Kingdom : Animalia Filum : Platyhelmintes

Kelas : Trematoda (Rudolphi 1808)

Ordo : Digenea (Van Beneden 1858)

Family : Fasciolidae (Railliet 1895)

Genus : Fasciola (Linnaeus 1758) Spesies : - Fasciola hepatica (Cobbold 1885)

-Fasciola gigantica (Cobbold 1885) Cacing dewasa Fasciola spp berbentuk pipih seperti daun tanpa rongga

tubuh. Perbedaan dari kedua jenis cacing Fasciola spp adalah pada bentuk tubuh dan ukuran telur. Telur cacing hati (Fasciola spp) berbentuk oval, berdinding halus dan tipis berwarna kuning dan bersifat sangat permiabel, memiliki

operkulum pada salah satu kutubnya. Operkulum merupakan daun pintu telur

yang terbuka pada saat telur akan menetas dan larva miracidium yang bersilia

dibebaskan (Noble dan Elmer 1989). Cacing dewasa Fasciola spp berbentuk pipih, seperti daun tanpa rongga tubuh.

TubuhFasciola gigantica relatif lebih bundar dimana bagian posteriornya terlihat lebih mengecil dan ukuran telurnya lebih besar dibandingkan Fasciola hepatica (Adiwinata 1955). Menurut Brown (1979) cacing dewasa dapat dibedakan dari Faciola hepatica karena lebih panjang, kerucut kepala lebih pendek, alat reproduksi terletak lebih anterior, batil isap perut lebih besar. Faciola hepatica mempunyai ciri-ciri: batil isap mulut dan kepala yang letaknya berdekatan, divertikulum usus, alat kelamin jantan (testis) yang bercabang-cabang

dan berlobus. Sedangkan alat kelamin betina mempunyai kelenjar vitellaria yang

memenuhi sisi lateral tubuh. Memiliki sebuah pharing dan oesphagus yang

pendek, uterus pendek dan bercabang- cabang (Soulsby 1969). Metabolisme

4

dapat hidup selama 10 tahun (Brown 1979). Fasciola hepatica dewasa berukuran 20 mm sampai 50 mm (Noble dan Elmer 1989). Sedangkan Fasciola gigantica

mempunyai ukuran yang lebih besar dari Fasciola hepatica, yaitu 20 mm sampai 75 mm (Soulsby 1986). Di Indonesia Fasciola gigantica dewasa panjangnya 14 mm sampai 54 mm. Sisi kiri dan kanan hampir sejajar, bahu kurang jelas, alat

penghisap ventral sejajar dengan bahu, besarnya hampir sama dengan alat

penghisap mulut, kutikula dilengkapi dengan sisik. Usus buntunya

bercabang-cabang sejajar dengan sumbu badan, sirus tumbuh sempurna dan kantung sirus

mangandung kelenjar prostat serta kantong semen, ovarium bercabang terletak di

sebelah kanan garis median, kelenjar vitelin mengisi bagian lateral tubuh

(Kusumamiharja 1992).

Gambar 1. Morfologi telur dan cacing dewasa cacing hati (Anonim 2006)

2.1.2. Siklus Hidup

Siklus hidup parasit sangat komplek, pendek dan cepat penularannya

(Gambar 2). Fasciola spp mengalami mata rantai siklus perkembangan atau stadium dalam siklus hidupnya sampai ke saluran empedu. Daur hidup cacing hati

dimulai dari telur yang dikeluarkan dari uterus cacing masuk ke saluran empedu,

kandung empedu, atau saluran hati dari induk semang. Telur terbawa ke dalam

usus dan meninggalkan tubuh bersama tinja. Seekor cacing hati (F. hepatica)

dalam sehari dapat memproduksi rata-rata 1331 butir telur pada domba dan 2628

butir telur pada sapi (Dixon 1964). Jumlah cacing di dalam pembuluh-pembuluh

5

Gambar 2. Siklus hidup cacing hati (DPP. CDC. 2006)

Jumlah telur dalam tinja akan mencapai maximum dalam waktu 2 bulan setelah

periode prepaten, kemudian menurun lagi secara pesat (Soulsby 1986). Telur tidak

dapat berkembang dibawah suhu 100C, tetapi dapat berkembang dengan baik pada

suhu 100C sampai 260C (Levine 1977).

Perkembangan dari stadium telur sampai metacecaria hanya dapat terjadi

pada lingkungan yang tergenang air yang bertindak sebagai faktor pembatas siklus

hidup cacing di luar tubuh ternak (Noble dan Elmer 1989).Apabila telur masuk ke

dalam air, operkulum membuka dan miracidia yang bersilia dibebaskan. Miracidia

hanya dapat keluar apabila mendapat cukup cahaya. Cahaya mengaktifkan

miracidium yang kemudian mengubah permeabilitas suatu bantalan kental yang

terletak di bawah operkulum. Telur yang sudah menetas menghasilkan

miracidium. Tubuh miracidium diliputi ciliae yang berfungsi sebagai alat

penggerak di air. Gerakan miracidium dipengaruhi oleh cahaya (Foto taxis)

(Brown 1979). Miracidium berenang selama beberapa jam dan kemudian

6

waktu singkat (24 jam) untuk mencari sipus sebagai induk semang antara. Apabila

ditemukan siput yang sesuai miracidium akan melekat dan menusukkan

papillanya. Setelah miracidium berhasil menembus jaringan siput, ciliae di

lepaskan, kemudian menempati rumah siput tersebut. Setelah 36 jam, miracidium

berbentuk gelembung dengan dinding transparan yang disebut sporokista.

Di dalam tubuh siput setiap miracidium berkembang menjadi sebuah sporokista

(Noble dan Elmer 1989). Selanjutnya sporokista berubah bentuk menjadi oval

setelah 3 hari berada di dalam hati siput. Sporokista memperbanyak diri dengan

pembelahan transversal, sehingga dari satu miracidium terbentuk banyak

sporokista. Setelah 10 hari tubuh siput terinfeksi miracidium, terlihat gumpalan

sel di dalam sporokista yang kemudian tumbuh manjadi redia (Brown 1979). Pada

hari ke 12 redia induk mulai tampak. Pada hari ke-23 redia anak mulai terbentuk,

hari ke 25 redia anak membebaskan diri. Setelah redia anak terbentuk kemudian

redia berkembang sendiri-sendiri untuk membentuk cercaria. Tubuh redia

berbentuk silinder dengan otot kalung leher (collar). Di dalam kalung redia terdapat sel ekskresi dan sel pertumbuhan. Cercaria dihasilkan melalui

pembelahan sel pertumbuhan. Satu redia induk biasanya mengadung 3 redia anak yang sudah berkembang sempurna. Selama musim panas, biasanya hanya terdapat

satu generasi redia. Redia menghasilkan cercaria yang akan meninggalkan siput

(Noble dan Elmer 1989).

Tubuh cercaria berbentuk bulat telur dan memiliki ekor untuk berenang.

Cercaria yang keluar dari tubuh siput membebaskan diri dan berenang kemudian

mencari tumbuh-tumbuhan air untuk melekat dan melepaskan ekornya . Cercaria

dapat dilihat dengan mata telanjang sebagai bintik-bintik putih yang

bergerak-gerak dan akan terlihat lebih jelas pada air jernih dengan alas stoples yang gelap

yang disinari cahaya terang. Cercaria hidupnya terbatas kecuali menemukan

tumbuh-tumbuhan atau hewan yang sesuai untuk menjadi kista dan kemudian

berubah menjadi metacercaria (Brown 1979). Setelah melekatkan diri pada

tumbuhan air contohnya batang padi dengan jarak 10 cm dari batang kemudian

ekor dilepaskan. Selanjutnya cercaria berubah menjadi kista dengan cara

mensekresikan subtansi viskus untuk melapisi tubuhnya. Cercaria yang telah

7

pembentukan alat-alat dalam tubuh, berupa alat tubuh cacing dewasa, proses ini

berlangsung 2-3 hari, setelah itu metacercaria bersifat infeksius serta tahan kering

dan panas (Noble dan Elmer 1989). Metacercaria berdinding tebal berlapis dua

apabila termakan oleh sapi dewasa didalam lambungnya dinding kista yang

berhasil dihancurkan oleh asam lambung hanya lapisan luar saja. Pada anak sapi,

kemampuan lambung untuk merusak lapisan luar sangat terbatas sekali, hal ini

menyebabkan tingkat prevalensi infeksi cacing hati pada anak sapi tidak

berpengaruh secara nyata. Di dalam kista ini metacercaria berkembang menjadi

cacing muda (Suweta 1982). Agar dapat menginfeksi induk semang definitif,

metacercaria didalam induk semang antara (ikan, crutacea dan keong) atau

tumbuhan air harus termakan dahulu. Setelah mencapai saluran-saluran empedu

hati dan mencapai dewasa kelami n, maka mulai memproduksi telur. Telur berada

dalam cairan empedu. Terbawa arus ikut mengalir ke dalam kantung empedu yang

kemudian masuk ke dalam usus halus melalui ductus choleduchus. Dalam usus

terbawa keluar bersama tinja (Brown 1979).

Siput yang menjadi Induk semang antara berbeda spesies dalam wilayah

negara yang berbeda (Lapage 1956). Pada umunya jenis-jenis siput yang menjadi

induk semang antara sementara cacing hati, dari Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica temasuk family Lymnaeacidae. Lymnaea rubiginosa merupakan induk semang antara cacing hati Fasciola gigantica di Indonesia. Di Afrika Lymnaea natalensis, di Pakistan serta India adalah Lymnaearufescens, Lymnaea truncatula

di Eropa dan Lymnaea tomentosa di Australia. (Kusumamiharja 1992). Siput

Lymnaea rubiginosa bentuk oval dengan lingkaran spiral pada ujung ekor. Dinding rumah transparan, berwarna kuning coklat atau agak kehitaman (Suweta

1978).

2. 1.3. Patogenesadan Gejala Klinis

Faciola spp, hidup di dalam tubuh ternak yang terinfeksi sebagai parasit di dalam saluran empedu. Hidup dari cairan empedu, merusak sel-sel epitel, dinding

empedu untuk mengisap darah penderita. Cacing dewasa dianggap sebagai

pengisap darah yang setiap ekornya mampu menghabiskan 0,2 ml darah setiap

8

disebabkan cacing hati (Fasciola spp) tergantung dari derajat infeksi dan lamanya penyakit. Serta faktor lain seperti lokasi di dalam induk semang, jumlah cacing

yang menginfeksi, invasi telur, larva dan cacing dewasa di dalam jaringan (Brown

1979).

Gejala klinis fasciolosis dapat bersifat akut dan kronis (Anonim 2004).

Pada sapi dan kerbau umumnya bersifat kronis akibat dari infeksi yang

berlangsung sedikit demi sedikit (Kusumamiharja 1992). Gejala klinis yang

ditimbulkan dapat pula bersifat subakut yaitu berupa kelemahan, anoreksia, perut

kembung dan terasa sakit apabila disentuh (Kusumamiharja 1992). Gejala akut

pada sapi berupa gangguan pencernaan yaitu gejala konstipasi yang jelas dengan

tinja yang kering dan kadang diare, terjadi pengurusan yang cepat, lemah dan

anemia. Kematian mendadak pada kambing dan domba (Anonim 2004). Gejala

kronis berupa penurunan produktivitas dan pertumbuhan yang terhambat pada

hewan muda, keluar darah dari hidung dan anus seperti pada penyakit antrax,

kelemahan otot berupa gerakan–gerakan yang lamban, nafsu makan menurun,

selaput lendir pucat, bengkak diantara rahang bawah (bottle jaw), bulu kering, rontok, kebotakan, hewan lemah dan kurus.

Pemeriksaan pasca mati penderita fasciolosis akut menunjukkan terjadinya

pembendungan dan pembengkakan hati, bercak-bercak warna merah baik di

permukaan sayatan maupun di sayatannya, kantung empedu dan usus mengadung

darah. Kondisi kronis di temukan dinding empedu dan saluran empedu menebal,

anemia, kurus, hidrotoraks, hiperperikardium, degenarasi lemak dan sirosis hati

(Anonim 2006).

Epidemiologi dan Kerugian Ekonomi

Fasciola gigantica merupakan cacing hati asli Indonesia, sedangkan

Fasciola hepatica diduga masuk ke Indonesia bersama-sama dengan sapi-sapi yang didatangkan dari luar negeri. Val velzen, merupakan orang pertama yang

melaporkan penemuan adanya cacing Fasciola spp pada hewan ternak kerbau yang mati karena Rinderpest di Tanggerang pada tahun 1890 (Mukhlis 1985).

9

kuda, bahkan infeksinya pernah ditemukan pada manusia di Cuba, Prancis

Selatan, Inggris dan Aljazair (Brown 1979 dan Cheng 1973). Infeksi pada

manusia kurang dari 1% (Noble dan Elmer 1989). Telur Fasciola juga berhasil ditemukan pada sampel tinja badak Jawa dari Suaka Marga Satwa Ujung Kulon

(Pangihutan 2007).

Tingkat prevalensi penyebaran cacing hati (Fasciola spp) pada ternak masih menunjukan angka-angka yang tinggi, terutama di negara-negara

berkembang termasuk Indoneisa. Prevalensi penyebaran Fasciola spp di Indonesia menurut FAO (2007), mencapai 14%-28%. Prevalensi cacing Fasciola spp pada domba yang dipotong di RPH Pegirian Kota Surabaya sebesar 29 % (Damawi

dan Irsad 2004). Menurut Suweta (1982), prevalensi infeksi cacing hati di

Propinsi Bali yaitu sebesar 36,62%, untuk Kabupaten Karangasem sebesar

30,33%, Kabupaten Buleleng 29,67%, Kabupaten Bangli 31,33%, Kabupaten

jembrana 33,67%, Kabupaten Klungkung 35,33 %, Kabupaten Badung 41,33%,

Kabupaten Gianyar 43,33% dan Kabupten Tabanan sebesar 48,00%. Menurut

informasi terdahulu tingkat infeksi cacing hati di Jawa Timur di dapatkan sebesar

63,2% (Soesetyo 1975 yang diacu dalam Suweta 1982).

Infeksi pada sapi dan kerbau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan

kambing dan domba, pada sapi dan kerbau mencapai 25-30% pada domba dan

kambing 6-10 % (Anonim 2006). Kejadian infeksi Fasciola spp berkisar antara 50-80% untuk sapi dan kerbau di pulau Jawa dan dibawah 10% untuk pulau

Sumba (Muchlis 1985). Me nurut Resang (1984) persentasi kejadian untuk seluruh

Indonesia rata-rata 25% dan 60% untuk pulau Jawa.

Kejadian infeksi cacing hati di Indonesia, dari dataran rendah sampai

ketinggian 2000 m tetap ditemukan Fasciola gigantica. Hal ini karena Lymnaea rubiginosa merupakan satu-satunya siput yang menjadi hospes antara mampu hidup baik di dataran rendah maupun dataran tinggi (Mukhlis 1977) diacu dalam

(Suweta 1985). Siput dapat ditemukan dalam air yang mengalir dengan kecepatan

dibawah 20 cm tiap detik. Dalam air yang tergenang dan air yang keruh tidak

ditemukan, hal ini dimungkinkan kandungan oksigen yang rendah dan lebih tinggi

10

mati dalam waktu 2-14 hari, kelembaban 76 % mati dalam 4-16 hari dan dalam

kelembaban 80% mati dalam 8-16 hari. Kelangsungan hidup cacing hati

tergantung pada kehadiran siput serta kecocokan toleransi siput dan fase hidup

bebas cacing, terutama suhu dan pH air (Kusumamiharja 1992).

Kerugian akibat infeksi cacing sulit diperkirakan, kerugian yang

diakibatkan cacing hati biasanya berupa kematian terutama pada pedet, penurunan

produksi, keterlambatan pertumbuhan, kerusakan jaringan, penur unan berat

badan, penurunan daya tahan tubuh, penurunan tenaga kerja pada ternak kerja

juga dapat menyebabkan penurunan mutu daging. Kerusakan organ tubuh yang

mengakibatkan diafkir pada waktu infeksi daging, pembayaran tenaga profesional,

biaya pembelian obat-obatan serta me nurunnya efisiensi makanan (Levine 1990,

Suweta 1982).

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada umumnya dijumpai angka yang

tinggi. Kerugian dibeberapa daerah di Indonesia bervariasi, infeksi pada sapi dan

kerbau ditaksir mencapai 5-7,5 juta kilogram daging pertahun. Kerugian mencapai

Rp.513 miliar pertahun (Anonim 2006). Menurut informasi terdahulu hasil survai

Direktorat Jendral Peternakan Jakarta (1973;1980) kerugian ekonomi akibat

infeksi cacing hati ditaksir sekitar 22 milyard rupiah pertahun, kerugian ini

merupakan kerugian nomor dua terbesar setelah New Castle Disease. Menurut

FAO (2007), kerugian akibat infeksi cacing hati (Fasciola spp) di Indonesia mencapai 32 juta $ pertahun atau sekitar 28%. Pada sapi di Pulau Bali kerugian

dapat mencapai Rp.445.220.800,- pertahun (Suweta et al. 1978). Di Inggris kerugian yang ditimbulkan pernah diperkirakan sebesar $ 200,000 setiap tahun

(Lapage 1956). Di Amerika Serikat, cacing hati menyebabkan kerugian karena

kematian setiap tahun sebesar $ 3.002.000 ditambah $ 1.657.000 disebabkan hati

yang diafkir pada sapi dan $ 98.000 pada domba (Brown 1979).

2.1.5. Diagnosis.

Penegakan diagnosa berdasarkan gejala klinis yang diperkuat denga n

11

kerabang telur yang tipis. Di dalam telur dapat ditemukan blastomer yang

memenuhi rongga telur (Gambar3).

Gambar 3. Telur Fasciola spp. (a) Operkulum, (b) Kerabang telur, (c) Blastomer

Menurut Brown (1979) dapat dilakukan uji ikat komplemen (CFT) dan

reaksi intradermal dengan antigen Fasciola untuk mendiagnosa infeksi ekstra hepatik atau apabila tidak ditemukan telur pada pemeriksaan langsung. Antigen

Fasciola sebanyak 0,2 ml disuntikkan intradermal setelah sebelumnya dilakukan pencukuran rambut. Setelah 15-30 menit daerah suntikan diperiksa untuk melihat

terjadinya penebalan kulit ya ng mengeras (induras) dengan mengukur diameter

daerah penebalan. Hasil positif apabila diameter penebalan lebih besar atau sama

dengan 15 mm, hasil negatif apabila diameter kurang dari 15 mm, harus dengan

resep dokter hewan (Deptan 2006). Resiko terjadinya infeksi pada suatu lokasi penggembalaan juga dapat diketahui dengan memeriksa adanya metacercaria pada

contoh rumput yang dikirim (Anonim 2004).

2.1.6. Pengobatan.

Benzimidazol sintesis dengan dosis 5 mg/kg BB dan 10 mg/kg BB sebagai

faciolicidal pada domba (Anonim 2002). Albendazol plus Closantel yang di

berikan secara oral dapat membunuh Fasciola gigantica, cacing pita dan nematoda (100%) (Al-Quddah at all. 1998). Fenbendazol dan Clorsulon dengan dosis 25mg/kg BB dan dosis 35mg/kg BB dapat mengurangi infeksi cacing hati

dewasa (99,6%) dan cacing hati muda (Malone et al. 1997). Closantel dan Rafoxanide dengan dosis masing-masing 7,5 mg/kg BB dan 10 mg/kg BB dapat

a

b

12

digunakan untuk mengontrol Haemonchus spp dan Fasciola spp (Swan 1999). Diamphenethide dengan dosis 10 mg/kg BB juga dapat digunakan untuk

pengobatan infeksi Fasciola spp pada domba (Anonim 2002).

2.1.7. Pengendalian

Pencegahan yang efektif sulit dilakukan karena sulit untuk

menghindarkan sapi dari sawah atau daerah basah yang merupakan habitat siput,

mungkin dapat digunakan bebek yang digembalakan sehabis panen untuk

memberantas siput (Kusumamiharja 1992). Pencegahan jangka panjang

tergantung eradikasi penyakit pada binatang herbivora, pengobatan untuk binatang

peliharaan mungkin dapat diberikan, tetapi untuk binatang liar tidak

memungkinkan. Infeksi pada manusia di daerah endemi dapat dicegah dengan

tidak makan sayuran mentah (Brown 1979). Menurut Suweta (1982), upaya

pengendalian penyebarluasan penyakit dapat dilaksanakan dengan memutuska n

siklus hidup cacing, yaitu dengan memberantas siput yang hidup di air

persawahan dan lainnya dengan cara:

a. Mengeringkan tempat-tempat berair yang tidak diperlukan sehingga

siput-siput mati kekeringan

b. Dengan zat kimia, antara lain perusi (CuSO4) yang ditaburkan ke

dalam lahan berair. Cara ini tidak dianjurkan, karena menimbulkan

pencemaran lingkungan.

c. Dengan menggalakan pemeliharaan itik (bebek) di lahan sawah, karena

bebek akan memakan siput-siput yang menjadi tempat

berkembangbiak larva cacing hati.

Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan obat cacing yang diberikan

setiap 2 bulan sekali (BPPTP Kalbar 2006). Menurut Lubis (1983) pencegahan

infeksi cacing hati dapat dilakukan dengan pemberian ransum yang baik sangat

perlu diperhatikan untuk menambah daya tahan ternak. Disamping itu sebaiknya

dilakukan pelayuan hijauan sebelum diberikan pada ternak agar larva yang

13

2.2. Gambaran Umum Sapi Bali

Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang cukup penting karena

terdapat dalam jumlah yang cukup besar dengan wilayah penyebaran yang luas

(Handiwirawan dan Subandriyo 2002). Sapi Bali merupakan domestikasi

(penjinakan) banteng atau sapi liar yang dilakukan dari Jawa dan Bali sekitar

5.000-10.000 tahun lalu. Banteng dan sapi Bali mempunyai kromosom yang

identik, dan mempunyai kesamaan bentuk tulang kepala (Soeharsono 2002).

Kemurnian genetis sapi Bali masih terjaga sampai saat ini karena ada

undang-undang yang mengatur pembatasan masuknya sapi jenis lain ke Pulau Bali

(Bandini 2002).

Populasinya pada tahun 1999 mencapai 27% dari seluruh sapi potong yang

ada di tanah air (Bandini 2004). Menurut Soeharsono (2002), populasi sapi bali di

Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta ekor, jumlah ini merupakan 25 % dari

populasi sapi di Indonesia.

Sapi Bali memiliki keunggulan terutama kemampuan adaptasinya dalam

lingkungan dengan ketersediaan pakan kualitas rendah dan tingkat fertilitas yang

tinggi (Hadiwirawan dan Subandriyo 2002). Berdasarkan (Jurnal Hemera Zoa

1983 diacu dalam Soeharsono 2002), 3.554 sapi Bali betina usia produktif dalam

setahun menghasilkan kelahiran hidup 1.999 anak (atau 56 anak tiap 100 sapi

betina). Ketahanan sapi Bali pada kondisi kering terletak pada kemampuannya

yang luar biasa menyimpan air di dalam tubuh. Disamping itu sapi bali mampu

mencerna unsur Nitrogen lebih banyak dari hijauan bergizi rendah dibandingkan

dengan sapi lain.

Sejak 30 tahun yang lalu melalui Departemen Pertanian, pemerintah telah

berupaya untuk meningkatkan kualitas sapi Bali, antara lain melalui teknologi

kawin suntik (inseminasi buatan) menggunakan mani beku dari pejantan terpilih.

Upaya ini baru sebatas menggantikan sapi jantan, belum menghasilkan stok sapi

yang benar-benar berkualitas. Pada tahun 1980 pernah dicoba teknologi transfer

embrio tetapi tidak diteruskan karena terlalu mahal (Soeharsono 2002). Pada saat

ini sedang digalakan upaya perbaikan mutu genetik sapi Bali di Propinsi Bali

yaitu dengan seleksi dan uji keturunan melalui persilangan dengan bangsa sapi

14

2.3.Gambaran Umum Kabupaten Karangasem Bali 2.3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Karangasem terletak di ujung Pulau Bali di antara 80 10-80 25

Lintang Selatan dan 1150 25-1150 42 Bujur Timur. Kabupaten Karangasem terdiri

dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem,

Manggis, Karangasem, Abang dan Kubu. Kecamatan Rendang dan Selat berada

pada ketinggian di atas 500 m sampai mencapai puncak G. Agung 3.142 m.

Kecamatan Sidemen terletak di atas 500 m sampai 800 m dengan daerah sekitar

perbukitan dan sawah. Kecamatan Bebandem berada pada ketinggian

400m-1.500m. Kecamatan Manggis terletak pada ketinggian 0 sampai500 m diatas

permukaan laut dan Kecamatan Karangasem terletak pada ketinggian 0 ampai750

m diatas permukaan laut. Kecamatan Abang dan Kubu terletak pada ketinggian 0

sampai ketinggian puncak G. Agung 3.142m.

Suhu udara di Kecamatan Sidemen pada siang hari mencapai mencapai

330C dan malam hari 260C. Dengan rata-rata kelembaban mencapai 67%-95%.

Suhu udara di Kecamatan Selat pada siang hari mencapai 330C dan 240C. Curah

hujan di Kecamatan Selat mencapai 3.785 ml, di Kecamatan Sidemen 2.801 ml,di

Kecamatan Manggis (Desa Selumbung) 1.964 ml dan Kecamatan Karangasem

mencapai 903 ml (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Karangasem,

2003). Hasil pengukuran suhu di Kecamatan Karangasem pada siang hari

mencapai 310C dan malam hari 270C. Suhu udara di Kecamatan Manggis pada

siang hari mencapai 320C dan suhu malam hari mencapai 280C (Dinas Pertanian

Tanaman Pangan yang diacu dalam Artama 2005). Gambar dibawah ini

15

Gambar 4 peta lokasi pengambilan sampel Kabupaten Karangasem, Bali.

Gambar 4. peta lokasi pengambilan sampel Kabupaten Karangaem, Bali

(Anonim 2007)

2.3.2. Profil Peternak dan Manajemen Peternakan

Menurut Artama (2005) peternak sapi Bali yang ada di wilayah studi di

Kabupaten Karangasem didominasi oleh peternak yang berumur 40-50 tahun

sebanyak 91 orang (36%), 30-40 tahun 67 orang (27%), 50-60 tahun 42 orang

(17%), 20-30 tahun 35 orang (14%), umur lebih dari 60 tahun 11 orang (4%) dan

umur 10-20 tahun 4 orang (2%). Latar belakang pendidikan peternak, pendidikan

mereka terdiri atas tidak tamat SD berjumlah 122 orang (48%), tamat SD 74 orang

(30%), tamat SMP 22 orang (9%), tamat SMA 27 orang (11%), dan tamat

perguruan tinggi 5 orang (2%). Pengalaman beternak mereka cukup bervariasi.

[image:36.595.117.512.83.442.2]16

29 orang (12%), 10-15 tahun sebanyak 32 orang (13%), dan lebih dari 15 tahun

sebanyak 180 orang (71%).

Pada umumnya pola pemeliharaan sapi bali di Kabupaten Karangasem

dengan sistem kadas atau memelihara sapi milik orang lain (Sulityowati 2002).

Survei Artama (2005) di wilayah studi menunjukkan peternak yang memiliki

Kandang permanen 35 unit (22,06%) dan Kandang semi permanen 196 unit

(77,94%). Lokasi kandang dengan pemukiman peternak jaraknya kurang dari 10

m sebanyak 40 orang (16%); berjarak 10-20 m 41 orang (15,40%); berjarak 20-30

m 45 orang (18%); dan lebih dari 30 m mencapai 124 orang (49,60%).

Umumnya peternak yang menjaga kebersihan kandang dan ternak dengan

membersihkan kandang (162 orang/65,65%) dan memandikan ternaknya (244

orang / 93,55%). Namun jumlah sebagian lain ada yang tidak membersihkan

kandang sebanyak 86 orang (34,35) dan yang tidak memandikan ternak 6 orang

(6,45%).

Penanganan limbah dilakukan dengan penampungan 155 orang (59,63%).

Tinja yang digunakan untuk pupuk oleh peternak berjumlah 98 orang (29,57%)

dan yang dibiarkan saja 145 orang (69,26%). Sumber air yang dipergunakan

adalah air sungai sebanyak 154 oranng (61,60%) dan selebihnya menggunakan air

parit sawah, air sumur, air PAM dan mata air.

Kejadian diare mencapai 42 kasus selama penelitian. Diare berlangsung

1-2 minggu 39 kasus (31-2%, 1-2-4 minggu 3 kasus (1-2%). Diare pada umur kurang dari

enam bulan mencapai 32 kasus (26%), pada umur 6-12 bulan 8 kasus (6%).Diare

17

BAB III

METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu PenelitianPenelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2005-Oktober 2006 di

Laboratorium Helmintologi, Bagian Parasitologi dan Entomologi Departemen

Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran

Hewan, Institut Pertanian Bogor. Sampel tinja yang diperiksa dalam penelitian ini

diambil oleh drh. I Ketut Artama (mahasiswa S2 Program Studi Sains Veteriner

2005).

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel tinja segar dilakukan pada sapi bali dengan tiga variasi

umur, yaitu umur kurang dari enam bulan, 6-12 bulan dan lebih 12 bulan.

Sebanyak 257 sampel tinja diambil dari delapan kecamatan diantaranya empat

kecamatan terletak di dataran rendah (Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang

dan Kubu) dan empat kecamatan lain terletak di dataran tinggi (Kecamatan

Rendang, Selat, Sidemen, dan Bebandem). Sampel diambil secara acak bertingkat

(Multiple Stage Random Sampling) (Gulo 2002, Bhisma 2003). Dari delapan kecamatan terpilih empat kecamatan terdiri dari dua kecamatan didataran tinggi

dan dua kecamatan di dataran rendah. Dua kecamatan di dataran tinggi adalah

Kecamatan Selat dan Sidemen, sedangkan dua kecamatan di dataran rendah yaitu

Kecamatan Manggis dan Karangasem. Di Kecamatan Manggis terpilih dua desa

yaitu Desa Dauhtukad dan Selumbung, sedangkan di kecamatan Karangasem

terpilih dua desa yaitu Desa Padangkerta dan Amlapura. Di Kecamatan Sidemen

terpilih Desa Sedimen dan Tri Ekabuana kemudian di Kecamatan Selat terpilih

Desa Selat dan Muncan.

Sampel tinja yang diambil diawetkan dengan kalium bikromat 2%

(K2Cr2O7 2%) dan disimpan dalam lemari es pada suhu 40 C sampai saat

18

3.3. Metode Pemeriksaan Telur

Pemeriksaan sampel tinja ditinjau dengan metode filtrasi/ DBL. Tinja

sebanyak dua gram dihomogenkan dalam air kran dalam sebuah gelas.

Selanjutnya suspensi tinja disaring secara bertingkat dengan filter ukuran celah

permiabel 400µm, 100µm, dan 45µm sambil terus dialiri air kran yang mengalir.

Endapan material yang tersaring pada filter 45µm dikumpulkan dengan cara

menyemprot endapan dengan air kran lalu ditampung dalam cawan petri. Filtrat

dalam cawan petri ditambahkan air secukupnya dan Metilen blue lalu diperiksa

dibawah mikroskop untuk menghitung jumlah telur cacing hati (Faecal Egg

Count). Telur cacing hati yang ditemukan kemudian dihitung dan jumlahnya

dinyatakan sebagai jumlah telur Fasciola spp dalam tiap gram tinja (Vatta dan Krecek 2005):

Jumlah telur Fasciola spp (TTGT) = Jumlah telur total

Berat sampel feses (gram)

3.4. Analisis Data

Hasil pemeriksaan telur Fasciola spp dalam tinja digunakan untuk menghitung prevalensi Fasciola spp pada masing-masing kelompok umur, jenis kelamin dan lokasi peternakan pada sapi Bali. Prevalensi infeksi Fasciola spp dianalisis dengan uji Duncan (Bauer 1999). Asosiasi antara prevalensi infeksi

dengan beragai faktor resiko dianalisis dengan uji khi Kuadrat (?2) (Wayne 1990;

Sugiarto et al. 2003) pada selang kepercayaan 95%, dan dihitung nilai resiko relatif (RR) (Martin et al. 1987).

v Prevalensi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

^

?

= Jumlah sapi yang positif cacing hati Ukuran contohv Selang kepercayaan diduga dengan persamaan: ^ ^ ^

?

±Z a

/ 2v

?(1-?)n

keterangan:

^

19

n =Ukuran contoh

Z a / 2 = Nilai normal baku pada a/2

(Pada penelitian ini di gunakan a = 0,05 atau

pada tingkat kepercayaan 95%)

a = Tingkat kepercayaan (1- a) 100%

v Rataan jumlah telur tiap gram tinja (TTGT) diduga dengan:

x ±

t a/

2,v S aKeterangan:

x = Rataan TTGT

S = Ragam

n = Ukuran contoh

ta/2,v

= Nilai t-student pada a/2 dengan derajat bebas vUntuk melihat asosiasi antara kejadian infeksi cacing hati terhadap

perbedaan lokasi, jenis kelamin dan umur digunakan statistik ?2 dengan persamaan

?

2 =?

(?i-oi)² ?ie

i= Nilai harapan pada lokasi/ jenis kelamin/ umur ke-io

i= Nilai observasi dengan lokasi/ jenis kelamin/umur ke-iv untuk melihat asosiasi antara kejadian infeksi cacing hati terhadap perbedaan lokasi, jenis kelamin dan umur digunakan resiko relatif (RR)

20

Tabel 1. Penghitungan Resiko relatif cacing hati pada lokasi yang berbeda

Lokasi Infeksi Fasciola spp + -

Jumlah

Dataran rendah a b a + b

Dataran tinggi c d c + d

Jumlah a + b b + d n

Keterangan: a; b; c; dan d = Jumlah sapi pada setiap sel

Tabel 2. Penghitungan Resiko relatif infeksi cacing hati pada jenis kelamin yang

berbeda

Jenis Kelamin Infeksi Fasciola spp + -

Jumlah

Betina a b a + b

Jantan c d c + d

Jumlah a + c b + d n

Keterangan: a; b; c; dan d = Jumlah sapi pada setiap sel

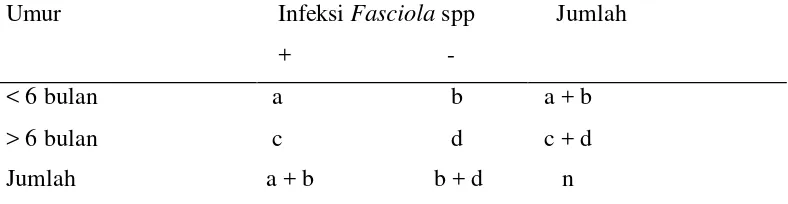

Tabel 3. Penghitungan Resiko relatif infeksi cacing hati pada umur yang berbeda

Umur Infeksi Fasciola spp + -

Jumlah

< 6 bulan a b a + b

> 6 bulan c d c + d

Jumlah a + b b + d n

Keterangan: a; b; c; dan d = Jumlah sapi pada setiap sel

[image:41.595.114.513.294.396.2] [image:41.595.116.510.462.564.2]21

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

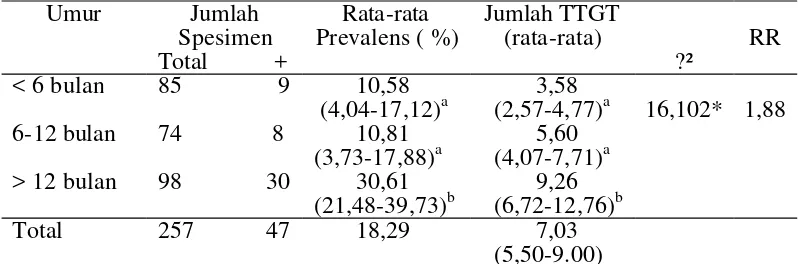

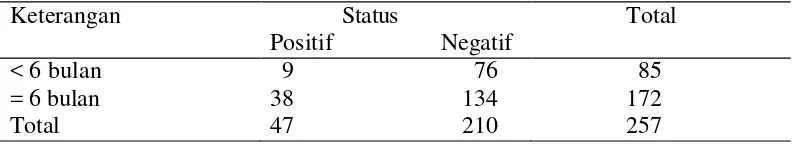

4.1. HasilHasil pemeriksaan telur cacing sampel tinja sapi Bali dari Kabupaten

Karangasem menunjukkan prevalensi total infeksi Fasciola spp adalah sebesar 18,29%. Sapi yang terinfeksi mengeluarkan telur cacing dalam tinja dengan

rata-rata telur tiap gram tinja (TTGT) sebesar 7,03 telur/g (5,50-9,00 telur/g).

Prevalensi infeksi Fasciola spp pada umur lebih dari 12 bulan sebesar 30,61% (21,48%-39,73%). Nilai ini lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan sapi umur

kurang dari enam bulan yaitu sebesar 10,58% (4,40%-17,12%) dan umur 6-12

bulan sebesar 10,81% (3,73%-17,88%). Nilai rata-rata telur tiap gram tinja

(TTGT) pada umur lebih dari 12 bulan sebesar 9,26 telur/g (6,72-12,76 telur/g).

Nilai TTGT ini lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan pada sapi umur kurang dari

enam bulan sebesar 3,58 telur/g (2,57-4,77 telur/g) dan umur 6-12 bulan sebesar

5,60 Telur/g (4,07-7,71 telur/g). Nilai TTGT pada sapi umur 6-12 bulan tidak

berbeda nyata dibanding sapi yang lebih muda (Tabel 4).

Uji ?² dan resiko relatif (RR), menunjukan terdapat asosiasi (hubungan)

antara perbedaan umur terhadap infeksi Fasciola spp dengan nilai resiko relatif sebesar 1,88 (p<0,05). Hal ini berarti menunjukkan sapi Bali pada tingkat umur

lebih dari 12 bulan memiliki risiko 1,88 kali lebih tinggi dibandingkan sapi Bali

pada tingkat umur kurang dari enam bulan dan umur 6-12 bulan.

Tabel 4. Prevalensi, ?² dan resiko relatif (RR) cacing hati pada sapi Bali pada berbagai tingkat umur

Umur Jumlah Spesimen Total +

Rata-rata Prevalens ( %)

Jumlah TTGT

(rata-rata) ?²

RR

< 6 bulan

6-12 bulan

> 12 bulan

85 9

74 8

98 30

10,58 (4,04-17,12)a 10,81 (3,73-17,88)a 30,61 (21,48-39,73)b 3,58 (2,57-4,77)a 5,60 (4,07-7,71)a 9,26 (6,72-12,76)b 16,102* 1,88

Total 257 47 18,29 7,03 (5,50-9.00)

[image:42.595.112.511.582.714.2]22

Tabel 5 menunjukkan hasil pemeriksaan tinja pada jenis kelamin sapi Bali

yang berbeda. Nilai prevalensi Fasciola spp pada sapi Bali betina yaitu sebesar 20,23% (14,48%-26,17%), sedangkan pada sapi jantan adalah 13,33%

(5,63%-21,02%). Nilai rata-rata TTGT pada sapi Bali jantan yaitu 6,61 telur/g (3,61-12,06

telur/g) dan sapi Bali betina 7,16 telur/g (5,46-9,39 telur/g). Pada prevalensi dan

nilai rata-rata TTGT tidak didapatkan perbedaan yang nyata infeksi Fasciola spp untuk sapi Bali pada tingkat jenis kelami n. Uji ?² dan resiko relatif (RR)

didapatkan hasil bahwa tidak terdapat asosiasi diantara kedua jenis kelamin sapi

tersebut (p>0,05).

Tabel 5. Prevalensi, ?² dan resiko relatif (RR) cacing hati pada tingkat jenis kelamin

Jenis Kelamin

Jumlah Spesimen Total +

Rata-rata tingkat Prevalensi ( %)

Jumlah TTGT (rata-rata) ?² RR Betina Jantan 182 182 37

75 10

20,23 (14,48-26,17)a 13,13 (5,63-21,02)a 7,16 (5,46-9,39)a 6,61 (3,62-2,06)a 1,74 1,52

Total 257 47 18,29 7,03 (5,50-9.00)

Huruf superskrip yang sama dalam setiap kolom menunjukkan tidak ada perbedaan nyata (P> 0,05)

Prevalensi infeksi Fasciola spp pada sapi Bali di lokasi dataran rendah sebesar 19,81% (12,22%-27,39%), sedangkan di dataran tinggi sebesar 17,21%

(11,19%-23,24%). Infeksi rata-rata telur tiap gram tinja (TTGT) di lokasi dataran

rendah sebesar 6,94 telur/g (4,7-10,06 telur/g), sedangkan di dataran tinggi

sebesar 7,11 telur/g (5,08-9,94 telur/g). Tidak didapatkan perbedaan yang nyata

dalam prevalensi infeksi dan nilai rata-rata TTGT infeksi Fasciola spp untuk sapi di lokasi dataran rendah dan di dataran tinggi. Hal ini diperkuat dengan uji ?² dan

resiko relatif (RR) yang dilakukan untuk mengetahui adanya asosiasi antara

tingkat kejadian infeksi Fasciola spp dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut. Tabel 6 menunjukkan tidak ada asosiasi antara lokasi dataran

[image:43.595.112.518.326.461.2]23

Tabel 6. Prevalensi, ?² dan resiko relatif (RR) cacing hati pada sapi Bali di lokasi dataran rendah dan dataran tinggi

Lokasi JumlahJJumlah Spesimen Total +

Rata-rata Tingkat Prevalensi (%) Jumlah TTGT ( Rata-rata) ?² RR Dt.Rendah Dt. Tinggi 106 21

151 26

19.81 (12,23-27,39)ª 17,22 (11,19-23,24)ª 6,94 (4,7-10,06)a 7,11 (5,08-9,94)a

0,28 1,15

Total 257 47 18,29 7,03 (5,50-9.00)

Huruf superskrip yang sama dalam setiap kolom menunjukkan tidak ada perbedaan nyata (P> 0,05)

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi infeksi Fasciola spp pada sapi Bali dari Kabupaten Karangasem, Bali sebesar 18,29%. Angka tersebut

jauh lebih rendah dari hasil penelitian Suweta pada tahun 1982 di Kabupaten yang

sama yaitu sebesar 30,33%. Perbedaan hasil ini diduga berkaitan dengan kurun

waktu penelitian yang berbeda jauh, serta metode diagnosa yang digunakan. Pada

penelitian ini prevalensi infeksi dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah

telur cacing hati dalam sampel tinja, sedangkan pada penelitian Suweta didasarkan

hasil pemeriksaan postmortem di Rumah Potong Hewan. Prevalensi infeksi pada

penelitian terdahulu lebih tinggi karena pemeriksan postmortem dapat mendeteksi

keberadaan cacing dewasa maupun cacing muda. Pemeriksaan telur cacing dalam

tinja hanya dapat mendeteksi keberadaan cacing setelah mereka melampaui masa

prepaten pada saat cacing dewasa mulai menghasilkan telur. Menggunakan

metode yang serupa dengan penelitian ini, Lubis (1983) mencatat prevalensi

fasciolosis pada sapi potong di Kabupaten Sumedang sebesar 14,04%.

Penelitian ini juga menemukan adanya asosiasi antara faktor umur sapi

dengan kejadian infeksi Fasciola spp pada sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali (Tabel 4). Perbedaan yang nyata pada prevalensi dan derajat infeksi cacing

hati antara sapi berumur lebih dari 12 bulan dengan sapi yang lebih muda

disebabkan pola pemeliharaan ternak yang berbeda diantara ketiga kelompok

24

Sapi yang sebagian dikandangkan dan digembalakan di sawah mempunyai

peluang untuk terinfeksi oleh Fasciola spp relatif tinggi. Disamping itu peternak di Kabupaten Karangasem mempunyai kebiasaan (93,55%) untuk memandikan

ternaknya (Artama 2005). Metacercaria berada didalam air atau menempel di

bawah batang padi, rumput dan tumbuhan-tumbuhan lain yang berada disekitar

sungai. Apabila sapi minum dan makan tanaman tersebut maka sapi akan

terinfeksi larva metacercaria (Brown 1979). Menurut Suweta (1982) sapi yang

sebagian dikandangkan dan digembalakan di sawah me mpunyai peluang untuk

terinfeksi olehcacing hati relatif tinggi.

Tingkat prevalensi infeksi yang relatif rendah pada sapi Bali kurang dari

enam bulan dan umur 6-12 bulan, dapat pula dihubungkan dengan kondisi asam

lambung yang tidak mampu merusak lapisan luar kista metacecaria. Menurut

Dawes (1961) yang diacu dalam Suweta (1982), asam lambung dan enzim

pencernaan belum berfungsi secara optimal dalam sapi muda sehingga tidak

mampu merusak semua lapisan kista metacercaria. Enzim ini hanya mampu

merusak lapisan luarnya saja yang mengakibatkan proses ekskistasi tidak berjalan

sempurna.

Pengaruh umur erat kaitannya dengan kurun waktu infestasi terutama di

lapangan. Makin tua umur sapi makin tinggi frekuensi infeksinya. Pada sapi muda

lebih rendah frekuensinya, hal ini disebabkan relatif sering kandangkan dalam

rangka penggemukan (sapi kereman). Selain itu juga frekuensi makan rumput sapi

muda masih rendah dibandingkan sapi dewasa, hal ini karena sapi muda masih

minum air susu induknya, sehingga kemungkinan untuk terinfekasi larva

metacercaria rendah. Seddon (1967), tingkat prevalensi infeksi cacing hati pada

sapi di Australia menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya umur

sapi.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya asosiasi antara jenis kelamin

sapi Bali dengan prevalensi dan derajat infeksi cacing hati. Fenomena ini juga

diamati oleh Suweta (1978), yang memperlihatkan bahwa jenis kelamin tidak

mempengaruhi kepekaan sapi Bali terhadap infeksi Fasciola. Sebaliknya pada studi lain Suweta (1982) mengamati bahwa sapi jantan memiliki kerentanan lebih

25

berkaitan dengan hormon. Menurut Dobson (1964; 1965; 1966) yang diacu oleh

Suweta (1982), hormon estrogen pada ternak betina memiliki sifat pemacu sel-sel

Reticulo Endotelial System (RES) dalam membentuk antibodi terhadap parasit. Akibatnya ternak betina relatif lebih tahan terhadap berbagai jenis penyakit dan

ternak betina juga jarang dipekerjakan terutama dalam kondisi bunting dan

menyusui (Suweta 1982).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa faktor ketinggian lokasi dari

permukaan laut tidak berasosiasi terhadap kejadian infeksi Fasciola spp pada sapi Bali (Tabel 6). Pada penelitian yang dilakukan sekitar 25 tahun yang lalu, Suweta

(1982) juga tidak menemukan adanya perbedaan yang nyata antara prevalensi

infeksi cacing hati antara berbagai daerah di Bali dengan luasan lahan persawahan

yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan kondisi mi kroklimat dan lingkungan di

dataran tinggi dan dataran rendah saat pengambilan sampel tinja tidak berbeda

nyata (Artama 2005). Waktu pengambilan sampel (Februari dan Maret) termasuk

pada musim kemarau yang biasanya berlangsung antara bulan Maret sampai bulan

Agustus. Musim hujan di Kabupaten Karangasem biasanya berlangsung selama

bulan September sampai bulan Februari.

Musim kemarau dapat mengganggu perjalanan siklus hidup cacing hati

(Boray 1985). Di Nigeria dilaporkan bahwa tingkat infeksi cacing hati pada sapi

dalam musim hujan lebih tinggi dibandingkan musim kemarau (Seddon 1967).

Kondisi tanah yang kering dan atmosfer yang cukup panas menyebabkan tinja

cepat mengering, sehingga telur cacing hati menjadi rusak dan mati. Telur

Fasciola spp menetas pada suhu optimum 260C (Kusumamiharja 1992). Cacing hati (Fasciola spp) tidak berkembang biak pada siput dibawah suhu 100C dan hidup pada suhu 10-360C. Sebaliknya, pada suhu 370C membunuh sebagian besar

telur dan miracidium (Levine 1990).

Kelangsungan hidup serta penyebaran cacing hati tergantung pada

kehadiran siput (Lymnaea rubiginosa) sebagai induk semang antara. Miracidium akan mati apabila tidak menemukan siput, walaupun metacercaria tahan terhadap

kondisi kering (Brown 1979). Siput Lymnaea rubiginosa yang biasanya hidup di sawah tidak tahan kekeringan dan akan mati apabila tidak ditemukan tempat yang

26

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

•

Derajat prevalensi infeksi cacing hati (Fasciola spp) di Kabupaten Karangasem pada penelitian cukup tinggi (18,29%), berkaitan denganmusim, manajemen, sanitasi dan pendidikan peternak .

•

Faktor perbedaan lokasi peternakan tidak mempengaruhi tingkat infeksi cacing hati karena berkaitan dengan waktu pengambilan sampel tinja yangdilakukan pada musim kemarau dan kondisi mikroklimat kedua lokasi

yang hampir sama.

•

Faktor perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat infeksi cacing hati.•

Faktor perbedaan umur mempengaruhi tingkat infeksi cacing hati. Umur lebih dari 12 bulan rentan terhadap infeksi cacing hati dibandingkan umurkurang dari 6 bulan dan umur antara 6-12 bulan dengan resiko relatif (RR)

1,88.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada peternakan rakyat di

Kabupaten Karangasem Bali untuk lebih memperhatikan manajemen peternakan.

Ternak sapi betina lebih berisiko untuk terinfeksi Fasciola spp, agar lebih diperhatikan kesehatannya. Perlu dilakukan pemeriksaan telur tiap gram tinja

(TTGT) secara teratur untuk mengontrol kesehatan ternak terhadap infeksi parasit.

27

DAFTAR PUSTAKA

Achjadi KR. 1986. Studi Tentang Tingkat Kesuburan Sapi Bali dalam Usaha Pengembangannya di Indonesia. Studi Kasus di Propinsi Kalsel. [laporan penelitian]. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan. Jurusan Reproduksi dan Kebidanan, Institut Pertanian Bogor.

Adiwinata RT. 1955. Tjatjing-tjatjing jang Berparasit pada Hewan Menjusui dan Unggas di Indonesia. Hemera Zoa, 62:229-247.

Al-Quddah, Sharif, Al-Rawashdeh dan Al-Ani. 1999. Afficacy of Closantel plus Albendazole Liquid Suspensi againtst Natural Infection of Gastrointetinal Parasites in Camels. http/www.sciencedirect .com/science? [31 Maret 1999].

[Anonim]. 2002. Chemical and Pharmachemical Buletin. http://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb/50/5/50 649/article/-char/en. [Mei 2002].

[Anonim]. 2004. Buku Panduan Workshop Penyakit Eksotik dan Penyakit Penting pada Hewan Bagi Petugas Dokter Hewan Karantina. Bogor, 12-15 Januari 2004. Kerjasama Fakultas Kedokteran Hewan dan Badan Karantina Pertanian.

[Anonim]. 2005. Sentra Pembibita n Sapi Bali Perlu dibangun tiap Kabupaten. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/b3. htm. [30 Januari 2005].

[Anonim]. 2006a. Pengendalian Penyakit pada Domba dan Kambing. http://primatani.litbang.Deptan.go.id/index.php?.option=Com content & task = View & item.id = 56. [5 Oktober 2006].

[Anonim]. 2006b. Fasciola spp. http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/ trematodes /Fgegg. [2 Juli 2006].

[Anonim]. 2007. Propinsi Bali Kabupaten Karangasem. ttp://www.ham.go.id/ pemetaan. asp?menu=Pelanggaran&prop=1&kab=13Tipologi Pemetaan. [3 Juni 2007].

Arbani PR. 1992. Malaria Control Program in Indonesia. South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 23: 132- 148.

Artama IK. 2005. Studi Lintas Seksional Kriptosporidiosis pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali. [tesis]. Bogor: Program Pasca sarjana, Instutut Pertanian Bogor.

28

Bandini Y. 2004. Sapi Bali. Jakarta. Penebar Swadaya.

Boray JC. 1985. Fluke of Domestic Animal. In Gaafar SM, Howard WE, Marsh editors. Parasites, Pests and Predators-World Animal Sciensce. Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.

Brown HW. 1979. Dasar Parasitologi Klinis. Edisi 3. B Rukmono, Hoedojo, NS Djakaria, SD Soeprihatin, SS Margono, S Oemijati, S Gandahusada dan W Pribadi. Penerjemah.Jakarta: PT Gramedia. Terjemahan dari: Basic Clinical Parasitology.

Brotowidjoyo MD. 1987. Parasit dan Parasitisme. Edisi 1. Jakarta: Media Sarana Press.

Cheng CT. 1973. General Parasitology. New York, San Francisco, London. Academic Press.

[DEPTAN]. Departemen Pertanian. 2004. Antigen Fasciola. http://balitnak.lit- bank.deptan.go.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=117 [ 20 April 2006].

[DPD.CDC] Division of Parasitic Disease Center for Disease Control. 2006. Fascioliasis.http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Fascioliasis.htm.[22 Juli 2006].

[DPTPH]. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2003. Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem.

Dixon KF. 1964. The Relative Suitability of Sheep and Cattle as Host For Liver Fluke Fasciola hepatica. J. Helmint. 38:203-212.

[FAO]. Food and Agriculture Organization. Corporate Document Repository. 2005. Liver Fluke Infections. http://www.fao.org/DOCREP/004/T0584E/ T0584E03.htm. [4 September 2007]

Farag HF, Salem A, el-Hifni, Kandil M. 1991. Bhitionol (Bitin) treatment in estabilished Fasciolosis in Egyptians. http://www.ncb.nlm.nih.gov/sites/ entrez?db=pubmed&uid=2301813&cmd=showdetailview&indexed=googl e. [ Mei 1991].

Handiwirawan E dan Subandriyo. 2004. Potensi dan Keragaman Sumber Daya Sapi Bali. Warta Zoa. 14(3):107-115. [Selasa, 7 Februari 2006].

Hyman LH.1967. The Invertebrates: Mollusca. The United Stated of America.

29

Keiser J dan Utzinger J. 2005. Emerging Foodborne Trematodiasis. http://www.cdc.gov /ncidod/EID/vol11no10/05-0614. htm. [4 September 2007].

Kelly JD. 1977. Canine Parasitology. Sidney: The University of Sidney

Kusumamiharja S. 1978. Dovenix Sebagai Fascioliasis. Media Veteriner. 111(3): 43-44.

Kusumamiharja S. 1992. Parasit dan Parasitosis pada Hewan Ternak dan Hewan Piaraan di Indonesia. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

Levine ND.1995. Parasitologi Veteriner. S Soekardono, Penerjemah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Terjemahan dari: Texbook of Veterinary Parasitology.

Lubis ZA. 1983.Beberapa Aspek Parasitologi pada Sapi Potong di Kabupaten Sumedang. [skripsi]. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Mallone JB. Williams JC, Lutz M, Fagan N, Jacock M, Jones E, Marbury K dan Willis E. 1997. Efficacy of concomitans early summer treatment with Fenbendazole and Clorsulon against Fasciola hepatica and gastrointestinal nematodes in calves in Louisiana. http://www.ncb.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&uid=2301813&cmd =showdetailview&indexed=google. [15 December 1997].

Martin S, Meek WAH dan Willeberg P. 1987. Veterinary Epidemiology. Principle and Methods. lowa State University Press/ AMES.

Muchlis A. 1977. Fascioliasis di Indonesia. Tinjauan Masalah serta Penanggulangannya. Seminar Nasional. Parasitologi ke-1,8-10.Desember 1977. Bogor.

Muchlis A. 1985. Identitas Cacing Hati (Fasciola sp) dan Daur Hidupnya di Indonesia. [disertasi]. Bogor: Fakultas Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Noble AG, Elmer RN.1989. Parasitologi Biologi Parasit Hewan. Ed ke-5. Wardiarto. Penerjemah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Terjemahan dari : Parasitology The Biology of Animal Parasites.

30

Seddon HR.1967. Disease of Domestic Animals in Australia. Di dalam: Albiston HE, Editor. Helminth Infestations. Common Wealth of Australia:

Department of Health.

Soeharsono. 2002. "Quo valid" Sapi Bali? http://www.kompas.com/kompas-Cetak /0408/18/ilpeng/12078116.htm. [18 Agustus 2004].

Soulsby ELJ. 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animal. London: Bailliere Tindall.

Swan GE. 1999. The Pharmacology of Halogenated Salicynalides and their Anthalmintic use in animals. http://www.ncb.nlm.nih.gov/sites/entrez?db= pubmed&uid=2301813&cmd=showdetailview&indexed=google. [2 Juni 1999].

Sugiarto, Siagian D, Sunaryanto LT, Oetomo DS. 2003. Teknik Sampling. PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.

Sulityowati A. 2002. Upaya Mendongkrak Kembali Populasi Sapi Bali. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/16/ekor/2656300.htm. [16

juni 2006].

Suweta IGP, Putra GG, Septika G,dan Mayer GK. 1978. Fascioliasis pada Sapi Bali. Buletin Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan Udayana.

Suweta IGP. 1982. Kerugian Ekonomi oleh Cacing Hati pada Sapi Bali Sebagai Implikasi Interaksi dalam Lingkungan Hidup pada Ekosistem Pertanian di Bali. [disertasi]. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Suweta IGP. 1984. Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Penggulangan penyakit Parasiter pada Ternak di Kabupaten Gianyar. Pusat Pengabdian Pada Masyarakat. [laporan penelitian]. Denpasar: Universitas Udayana.

Vatta AF, Krecek RC. 2005. Trematode Infection of Goats Farmed Under Resource-Poor Conditions in South Africa. http://updetd.Up.ac.za/thesis/ available/etd 223200-233622/unrestricted/06chapter6.pdf#search=Trema- tode%20egg%20FEC. [26 September 2006].

Wayne WD. 1990. Applied Nonparametric Statistics. Second Edition. Georgia State University.

31

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil analisis statistik Chi-Square

7/7/2007 7: 06:17 AM

Chi-Square Test: positif, negatif, n

Epected counts are printed below observed counts d