vi

Nama : Verona Shaqila Efmaralda

NIM : 1112102000035

Program Studi : Farmasi

Judul Skripsi : Pengaruh Drug Related Problem Terhadap Outcomes Klinik Pasien Diabetes Melitus di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan Periode Juli 2014 – Juni 2015

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan secara terus-menerus sehingga berdampak terjadinya interaksi obat. Interaksi obat merupakan salah satu dari drug related problem yang diidentifikasi sebagai kejadian atau keadaan terapi obat yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi potensi interaksi obat pada pasien DM tipe 2, proporsi pasien yang mencapai outcome klinik, dan hubungan interaksi obat terhadap outcome klinik berupa tercapainya target pengendalian glukosa darah. Penelitian ini dilakukan dengan metode analitik dengan rancangan

cross-sectional. Subjek penelitian adalah pasien DM tipe 2 yang menjalani rawat inap di RS X di Tangerang Selatan pada bulan Juli 2014-Juni 2015. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif melalui data rekam medis dari 90 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data hubungan kerasionalan terapi dan outcome

klinik menggunakan Chi-square. Hasil penelitian ditemukan 52 pasien yang mengalami kejadian potensi interaksi obat dengan frekuensi potensi interaksi 57.78%. Interaksi paling banyak adalah interaksi metformin dan ranitidin sebanyak 17 kasus (22.67%). Pasien yang mencapai outcome klinik yaitu tercapainya target glukosa darah puasa dan atau glukosa darah sewaktu ada 52.22%. Hasil analisis yang dilakukan menyatakan bahwa terdapat hubungan antara interkasi obat terhadap

outcome klinik pasien yang berupa tercapainya target pengendalian glukosa darah (p=0.000).

vii

Name : Verona Shaqila Efmaralda

NIM : 1112102000035

Major Study : Farmasi

Title : Effect of Drug Related Problem Against Clinical Outcome in Patients with Diabetes Mellitus in the X Hospital South Tangerang period July 2014 - June 2015

Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that requires continuous treatment and it can affect the occurrence of drug interactions. Drug interaction is a one of drug related problem which identified as an occurence or state of drug therapy which able to affect patients clinic outcomes. The purpose of this study was to determine the frequency of potential drug interactions in patients with diabetes mellitus type 2, the proportion of patients who achieved clinical outcome, and relationship drug interaction against clinical outcomes such as achievement of blood glucose control targets. This research was conducted with the analytical method with cross-sectional design. Subjects were patients with type 2 diabetes are outpatients in the X Hospital South Tangerang in July 2014 to June 2015. Data were collected retrospectively through medical records of 90 patients who met the inclusion criteria. Data analysis therapeutic relationship rationality and clinical outcomes using Chi-square. The results showed that 52 medical records experienced the incidence of potential drug interactions with frequencies of potential interaction is 57.78%. The most interaction is the interaction of metformin and ranitidin were 17 cases (22.67%). Patients who achieve clinical outcomes namely the achievement of a target fasting blood glucose or blood glucose when there is 52.22% of patients. Results of the analysis carried out suggests that there is a relationship between drug interaction to the clinical outcome of patients who achieved the target in the form of blood glucose control (p=0.000)

viii

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada saya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur atas limpahan cinta dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Drug Related Problem Terhadap

Outcomes Klinik Pasien Diabetes Melitus di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan Periode Juli 2014 – Juni 2015”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari dalam penlitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan lancar tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yardi., Ph.D, Apt dan ibu Dr. Delina Hasan, M.Kes Apt selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dalam penlitian ini juga untuk kesabaran dalam membimbing, memberikan saran, dukungan serta kepercayaannya selama penelitian berlangsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. H. Arif Sumantri S.KM, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Nurmeilis M.Si, Apt selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Segenap Bapak/Ibu dosen program studi Farmasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.

5. Kepala Instalasi Farmasi RS X di Tangerang Selatan, dan seluruh civitas Farmasi RS X di Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk melakukan penelitian.

ix

7. Adik tersayang Zerelda Azzahra, dan kakak terkasih Edo Alfiando, serta seluruh keluarga besar atas semangat, dukungan dan doa kepada penulis. 8. Teman seperjuangan penelitian, Nabilah Urwatul, Anissa Florensia, dan

Rouli Meparia atas masukan, bantuan, kesabaran, dan semangat selama masa penelitian hingga penyusunan skripsi. Sahabat-sahabat tersayang Nita Fitriani, Ade Rachma, dan Nurul Fitri, atas kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, doa, semangat, dukungan, serta selalu menemani dan mendengarkan penulis.

9. Teman-teman Farmasi 2012 khususnya Farmasi BD 12 atas kebersamaan, serta berbagi suka dan duka selama perkuliahan

10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian dan penyelesaian skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran atas kekurangan dan keterbatasan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk banyak pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dunia kefarmasian.

x

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verona Shaqila Efmaralda

NIM : 1112102000035

Program Studi : S-1 Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui/karya ilmiah saya, dengan judul:

PENGARUH DRUG RELATED PROBLEM TERHADAP OUTCOMES

KLINIK PASIEN DIABETES MELLITUS DI INSTALASI RAWAT INAP RS

X DI TANGERANG SELATAN PERIODE JULI 2014 – JUNI 2015

Untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada tanggal : 25 Juni 2016

Yang menyatakan,

xi

Halaman

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... x

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR ISTILAH ... xiv

DAFTAR TABEL... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Diabetes Mellitus (DM) ... 6

2.1.1 Definisi DM... 6

2.1.2 Etiologi ... 6

2.1.3 Epidemiologi ... 7

2.1.4 Faktor Resiko ... 8

2.1.5 Klasifikasi... 9

2.1.6 Patofisiologi ... 10

2.1.7 Gejala Klinis ... 11

xii

2.1.11 Penatalaksanaan ... 18

2.2 Drug Related Problem ... 28

2.3 Drug Related Problem Terkait Interaksi Obat ... 30

2.3.1 Definisi Interaksi Obat ... 30

2.3.2 Mekanisme Interaksi Obat ... 30

2.4 Outcomes Klinik ... 34

2.5 Peran Apoteker di Rumah Sakit ... 37

2.6 Rekam Medik ... 43

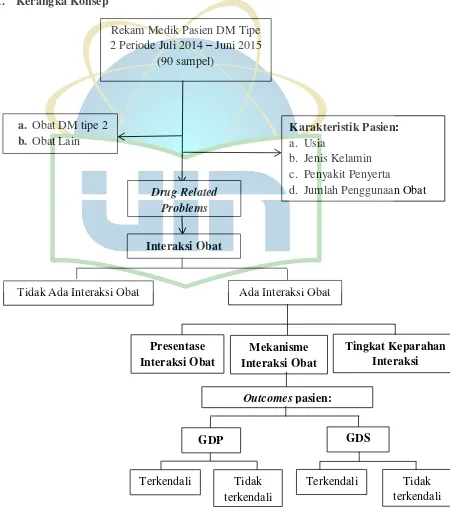

BAB 3. KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 44

3.1 Kerangka Konsep ... 44

3.2 Definisi Operasional ... 45

BAB 4. METODE PENELITIAN ... 47

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 47

4.2 Desain Penelitian ... 47

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian ... 47

4.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Sampel ... 48

4.5 Prosedur Penelitian ... 48

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 51

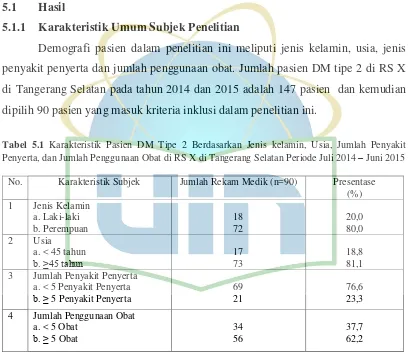

5.1 Hasil ... 51

5.1.1 Karakteristik Umum Subjek Penelitian ... 51

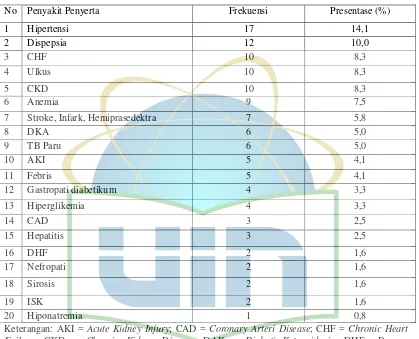

5.1.2 Profil Penggunaan Obat Antidiabetes ... 52

5.1.3 Karakteristik Kejadian Interaksi Obat pada Pasien ... 53

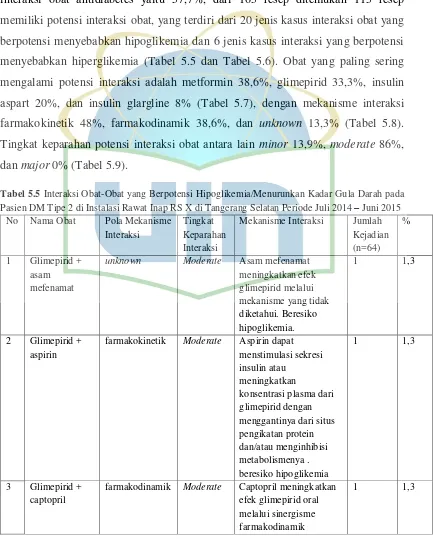

5.1.4 Gambaran Interaksi Obat pada Pasien ... 54

5.1.5 Potensi Interaksi Obat yang Mempengaruhi Outcomes ... 59

5.1.6 Hubungan Subjek Penelitian dengan Potensi Interaksi Obat Antidiabetes ... 59

5.1.7 Pengaruh Kejadian Interaksi Obat terhadap Outcomes pada Pasien DM Tipe 2 ... 60

5.2 Pembahasan ... 62

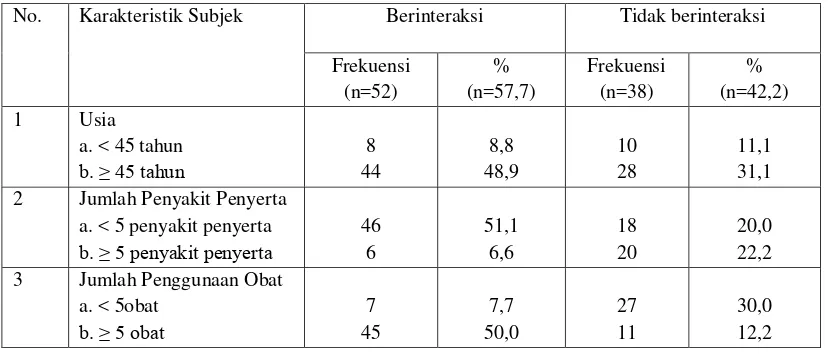

5.2.1 Karakteristik Pasien... 62

xiii

Mekanisme dan Tingkat Keparahan ... 71

5.2.5 Mekanisme Potensi Interaksi Obat Antidiabetes ... 71

5.2.6 Tingkat Keparahan Interaksi Obat Antidiabetes ... 73

5.2.7 Potensi Interaksi Obat yang Mempengaruhi Outcomes ... 74

5.2.8 Hubungan Subjek Penelitian dengan Potensi Interaksi Obat Antidiabetes ... 75

5.2.9 Pengaruh Kejadian Interaksi Obat terhadap Outcomes ... 76

5.2.10 Peran Apoteker dalam Penatalaksanaan DM ... 76

5.3 Keterbatasan Penelitian ... 82

5.3.1 Kendala... 82

5.3.2 Kekuatan... 82

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 83

6.1 Kesimpulan ... 83

6.2 Saran ... 84

DAFTAR PUSTAKA ... 85

xiv

AACE : American Association of Clinical Endocrinologists

ACE : Angiotensin converting enzyme inhibitor

ADA : American Diabetes Associaton

AGE : AdvancegGlycosilation end products

AKI : Acutek kidney injury

ARB : Angiotensin receptor blockers

AT : Angiotensin

CAD : Coronary arteri disease

CHF : Chronic heart failure

CKD : Chronic kidney disease

DAK : Diabetic ketoacidosis

DHF : Dengue haemorrhagic fever

DM : Diabetes mellitus DPP IV : Dipeptidyl peptydase IV

DRP : Drug related problem

EPO : Evaluasi penggunaan obat FPG : Fasting plasma glukose

GDP : Glukosa darah puasa GDS : Glukosa darah sewaktu

GIP : Gastric inhibitory polypeptide

GLP-1 : Glucagon-like peptide-1

HbA1c : Hemoglobin A1c HDL : High density lipoprotein

IDDM : Insulin dependent diabetes mellitus

IDF : Internatonal Diabetes Federation

IFG : Impaired fasting glucose ISDN : Isosorbit dinitrat

xv

NIDDM : Non insulin dependent diabetes mellitus

NSAID : Non steroid anti inflammatory drugs

PDGM : Pemantauan glukosa darah mandiri PGE : Prostaglandin

PIO : Pelayanan informasi obat

PKOD : Pemantauan kadar obat dalam darah

PPAR : Peroxisome proliferator activated reseptor

PTO : Pemantauan terapi obat PVD : Peripheral vascular disease

ROTD : Reaksi obat yang tidak dikehendaki SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

TB Paru : Tubercolosis paru

xvi

Halaman

Tabel 2.1 Kriteria Penegakan Diagnosis DM ... 18

Tabel 2.2 Target Pengendalian DM... 18

Tabel 2.3 Target Penatalaksanaan DM ... 26

Tabel 5.1 Karakteristik Subjek Penelitian ... 51

Tabel 5.2 Data Distribusi Penyakit Penyerta Pasien DM Tipe 2 ... 52

Tabel 5.3 Persentase Penggunaan Obat Antidiabetes... 53

Tabel 5.4 Karakteristik Kejadian Interaksi Obat pada Pasien DM Tipe 2 ... 53

Tabel 5.5 Interaksi Obat-Obat yang Berpotensi Hipoglikemia pada Pasien DM Tipe 2 ... 54

Tabel 5.6 Interaksi Obat-Obat yang Berpotensi Hiperglikemia pada Pasien DM Tipe 2 ... 57

Tabel 5.7 Obat Antidiabetes yang Memiliki Potensi Interaksi... 58

Tabel 5.8 Persentase Mekanisme Potensi Interaksi Obat Antidiabetes ... 58

Tabel 5.9 Persentase Tingkat Keparahan Potensi Interaksi... 59

Tabel 5.10 Potensi Interaksi Obat yang Mempengaruhi Outcomes Klinik ... 59

Tabel 5.11 Analisis Hubungan Usia dengan Interaksi Obat... 60

Tabel 5.12 Analisis Hubungan Jumlah Penyakit Penyerta dengan Interaksi Obat ... 60

Tabel 5.13 Analisis Hubungan Jumlah Obat dengan Interaksi Obat... 61

xvii

Halaman

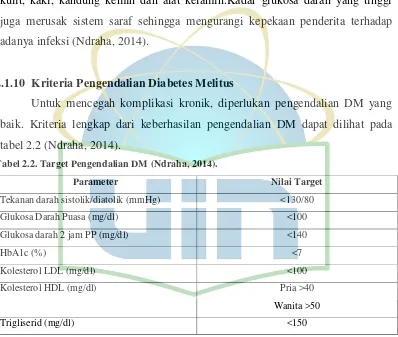

Gambar 2.1 Algoritma Penatalaksanaan DM ... 26

xviii

Halaman

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Prodi Farmasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ... 91

Lampiran 2 Jawaban Surat Permohonan Izin Penelitian dari RS X di Tangerang Selatan ... 92

Lampiran 3 Data Sampel ... 93

Lampiran 4 Data Interaksi Obat dan Manajemen ... 123

Lampiran 5 Analisis Hubungan Usia dengan Interaksi Obat ... 131

Lampiran 6 Analisis Hubungan Jumlah Penyakit Penyerta dengan Interaksi Obat ... 132

Lampiran 7 Analisisi Hubungan Jumlah Obat dengan Interaksi Obat ... 133

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan kronik pada metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, disebabkan oleh defisiensi insulin relatif atau absolut (Novitasari, et al., 2011).

Jumlah penderita DM terus meningkat dan merupakan salah satu ancaman utama bagi kesehatan umat manusia pada abad 21 (Novitasari, et al., 2011). Berdasarkan perolehan data Internatonal Diabetes Federation

(IDF) tingkat prevalensi global penderita DM pada tahun 2012 sebesar 8,4 % dari populasi penduduk dunia, dan mengalami peningkatan menjadi 382 kasus pada tahun 2013. Penyakit DM juga merupakan salah satu penyakit yang menarik perhatian di Indonesia karena penderitanya terus bertambah banyak. Global status report on NCD World Health Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa DM menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat DM dan 4 persen meninggal sebelum usia 70 tahun. Menurut hasil RISKESDAS 2013 yang dipublikasikan dari Departemen Kesehatan terjadi peningkatan penderita DM dari 1,1% (2007) menjadi 2,4% (2013) (Riskesdas, 2013).

Peningkatan insidensi DM menyebabkan peningkatan insiden komplikasi dan penyakit penyerta (Waspadji, 2010). Di Indonesia menurut IDF terdapat 1785 penderita DM yang mengalami komplikasi neuropati (63,5%), retinopati (42%), nefropati (7,3%), makrovaskuler (16%), mikrovaskuler (6%), luka kaki diabetik (15%) (Purwanti, 2013).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 49% pasien dari sampel memiliki ≥ 5 komorbid, dan 19% pasien memiliki ≥ 10 komorbid (Cipolle et al., 2013).

Komplikasi DM jangka lama termasuk penyakit kardiovaskuler (risiko ganda), kegagalan kronis ginjal (penyebab utama dialisis), kerusakan retina yang dapat menyebabkan kebutaan, serta kerusakan saraf yang dapat menyebabkan impotensi dan ganggren dengan risiko amputasi. Komplikasi yang lebih serius dan meningkatknya penyakit lain dapat terjadi bila kontrol kadar gula darah buruk (Purnamasari, 2009). Dengan banyaknya penyakit komplikasi dan komorbid terhadap DM, hal ini dapat menimbulkan Drug Related Problem (DRP).

Drug Related Problem (DRP) adalah setiap peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang menghalangi atau berpotensi menghalangi pasien mencapai hasil yang optimal dari perawatan medis. Salah satu bentuk dari DRP adalah interaksi obat (Parthasarathi, et al., 2005). Suatu interaksi terjadi ketika efek suatu obat diubah oleh kehadiran obat lain, obat herbal, makanan, minuman atau agen kimia lainnya dalam lingkungannya. Hasilnya dapat berbahaya jika interaksi menyebabkan peningkatan toksisitas obat. (Stockley, 2008). Interaksi obat didefinisikan oleh Mateti, et al. (2009) sebagai dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga efektivitas atau toksisitas salah satu atau lebih obat berubah. Rambhade, et al. (2012) menemukan bahwa polifarmasi menyebabkan interaksi antar obat di pusat pelayanan kesehatan di Bhopal, India tahun 2009. Sari, et. al. (2008) juga menemukan 41,69% resep obat antidiabetik oral memiliki interaksi di rumah sakit X Depok, Indonesia. Selain itu, menurut Elmiati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Drug Related Problems (DRPs)

Pada Pasien Rawat Inap Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Kabuten Karanganyar” diperoleh 26,7% pasien mengalam interaksi obat yang cukup bermakna.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsumsi obat anti diabetik, dan perawatan kaki diabetik yang penting dilakukan oleh penderita DM (Purwanti, 2013).

Beberapa penelitian tentang kontrol glukosa darah pada pasien rawat inap menyatakan bahwa pasien yang mencapai outcome klinik atau tercapainya pengendalian glukosa darah masih sangat rendah. Berdasarkan standar ADA (American Diabetes Association), nilai kontrol plasma postprandial pada pasien DM adalah < 180 mg/dl dan menurut standard AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) nilai kontrol plasma postprandial adalah < 140 mg/dl. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Cina, pasien yang mencapai target kriteria ADA hanya 40,2%. Penelitian di Amerika menyatakan bahwa tidak lebih dari 36% pasien yang mencapai target plasma postprandial < 180 mg/dl. Pengendalian glukosa darah secara ketat mampu mengurangi komplikasi mikrovaskuler pada DM tipe 2 dengan kadar plasma postprandial < 180 mg/dl berdasarkan ADA dan plasma postprandial < 140 mg/dl berdasarkan AACE (Yan Bi et al., 2010 ; Ajayi et al., 2010).

Berdasarkan data-data laporan yang telah diuraikan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian Drug Related Problems (DRP)

dalam penanganan pasien DM, serta meneliti korelasi antara kejadian DRP terhadap outcomes (keberhasilan terapi) pasien. Kategori DRP yang diteliti yaitu mengenai interaksi obat pada pasien DM dengan/tanpa penyakit penyerta.

1.2 Rumusan Masalah

a. Kasus penyakit DM masih menjadi masalah yang serius dan terus meningkat jumlahnya, dengan presentase kejadian 2,4% di Indonesia pada tahun 2013 (Riskesdas,2013).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta c. Terapi dengan obat biasanya akan menimbulkan beberapa hal selain kesembuhan, yaitu terjadi DRP yang dapat berpengaruh terhadapat

outcomes klinik pasien DM.

d. Pemantuan terapi obat sangat penting guna untuk mengetahui masalah yang mungkin ditimbulkan dari suatu pengobatan, salah satunya terkait pengaruh interaksi obat terhadap outcomes pasien DM di RS X di Tangerang Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum:

Untuk mengetahui pengaruh Drug Related Problem (DRP) ditinjau dari interaksi obat terhadap outcomes klinik pasien DM tipe 2 di RS X di Tangerang Selatan pada periode Juli 2014 – Juni 2015.

1.3.2 Tujuan Khusus:

a. Untuk mengetahui angka kejadian Drug Related Problem (DRP) pada pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan berdasarkan mekanisme interaksi obat.

b. Untuk mengetahui angka kejadian Drug Related Problem (DRP) pada pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan berdasarkan tingkat keparahan interaksi obat.

c. Untuk mengetahui pengaruh potensi interaksi obat terhadap outcome

klinik pasien DM tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1.4.2 Secara Metodologi

Metode penelitian ini dilakukan secara retrospektif dan diharapkan dapat dijadikan referensi untuk diaplikasikan pada penelitian farmasi klinis sejenis di RS X di Tangerang Selatan.

1.4.3 Secara Aplikatif

Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan ataupun kebijakan dalam peresepan obat DM tipe 2 di instalasi rawat inap RS X di Tangerang Selatan dan dapat memberikan saran bagi dokter dan tenaga kefarmasian dalam meningkatkan pemberian terapi optimal sehingga diperoleh terapi yang efektif, aman dan efisien.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Penelitian dengan judul “Pengaruh Drug Related Problems (DRPs) Terhadap Outcome Klinik Pasien Diabetes Melitus di Instalasi Rawat Inap RS X di Tangerang Selatan Periode Juli 2014 – Juni 2015”

b. Masalah yang berkaitan dengan Drug Related Problem (DRPs) sangatlah luas, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kajian

Drug Related Problem (DRPs) mengenai studi interaksi obat terhadap

outcomes klinik (tercapainya target pengendalian kadar glukosa darah dan tekanan darah) pasien di RS X di Tangerang Selatan.

c. Besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 sampel.

d. Pada penelitian ini desain yang dilakukan adalah cross sectional dengan pendekatan retrospektif.

6

2.1 Diabetes Melitus

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu penyakit karena tubuh tidak mampu mengendalikan jumlah gula, atau glukosa dalam aliran darah. Ini menyebabkan hiperglikemia, suatu keadaan gula darah yang tingginya sudah membahayakan (Setiabudi, 2008). Faktor utama pada DM ialah insulin, suatu hormon yang dihasilkan oleh kelompok sel beta di pankreas. Insulin memberi sinyal kepada sel tubuh agar menyerap glukosa. Insulin, bekerja dengan hormon pankreas lain yang disebut glukagon, juga mengendalikan jumlah glukosa dalam darah. Apabila tubuh menghasilkan terlampau sedikit insulin atau jika sel tubuh tidak menanggapi insulin dengan tepat terjadilah DM (Setiabudi, 2008). DM biasanya dapat dikendalikan dengan makanan yang rendah kadar gulanya, obat yang di minum, atau suntikan insulin secara teratur (Setiabudi, 2008).

2.1.2 Etiologi

Penyebab DM sampai sekarang belum diketahui dengan pasti tetapi umumnya diketahui karena kekurangan insulin adalah penyebab utama dan faktor herediter memegang peranan penting. Insulin Dependent Diabetes Mellitus

(IDDM) sering terjadi pada usia sebelum 30 tahun. Biasanya juga disebut

Juvenille Diabetes, gangguan ini ditandai dengan adanya hiperglikemia (meningkatnya kadar gula darah) (Bare&Suzanne,2002). Faktor genetik dan lingkungan merupakan faktor pencetus IDDM. Oleh karena itu insiden lebih tinggi atau adanya infeksi virus (dari lingkungan) misalnya coxsackievirus B dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) virus dan kuman leukosit antigen tidak nampak memainkan peran terjadinya NIDDM. Faktor herediter memainkan peran yang sangat besar. Riset melaporkan bahwa obesitas salah satu faktor determinan terjadinya NIDDM sekitar 80% klien NIDDM adalah kegemukan. Overweight

membutuhkan banyak insulin untuk metabolisme. Terjadinya hiperglikemia disaat pankreas tidak cukup menghasilkan insulin sesuai kebutuhan tubuh atau saat jumlah reseptor insulin menurun atau mengalami gangguan. Faktor resiko dapat dijumpai pada klien dengan riwayat keluarga menderita DM adalah resiko yang besar. Pencegahan utama NIDDM adalah mempertahankan berat badan ideal. Pencegahan sekunder berupa program penurunan berat badan, olah raga dan diet. Oleh karena DM tidak selalu dapat dicegah maka sebaiknya sudah dideteksi pada tahap awal tanda-tanda atau gejala yang ditemukan adalah kegemukan, perasaan haus yang berlebihan, lapar, diuresis dan kehilangan berat badan, bayi lahir lebih dari berat badan normal, memiliki riwayat keluarga DM, usia diatas 40 tahun, bila ditemukan peningkatan gula darah ( Bare & Suzanne, 2002).

2.1.3 Epidemiologi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta penduduk usia lebih besar dari 15 tahun. Pada suatu penelitian di Manado didapatkan prevalensi 6,1 %. Penelitian di Jakarta pada tahun 1993 menunjukkan prevalensi 5,7% (Hiswani, 2001). Melihat pola pertambahan penduduk saat ini diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan ada sejumlah 178 juta penduduk berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM sebesar 2 %, akan didapatkan 3,56 juta pasien DM, suatu jumlah yang besar untuk dapat ditanggani sendiri oleh para ahli DM (Hiswani, 2001).

2.1.4 Faktor Resiko

Faktor-faktor risiko terjadinya DM menurut ADA dengan modifikasi terdiri atas:

1. Faktor risiko mayor: a. Riwayat keluarga DM. b. Obesitas.

c. Kurang aktivitas fisik. d. Ras/Etnik.

e. Sebelumnya teridentifikasi sebagai IFG (Impaired Fasting Glucose). f. Hipertensi.

g. Tidak terkontrol kolesterol dan HDL (High Density Lipoprotein).

h. Riwayat DM pada kehamilan. 2. Faktor risiko lainnya:

a. Faktor nutrisi. b. Konsumsi alkohol. c. Kebiasaan mendengkur. d. Faktor stress.

e. Kebiasaan merokok. f. Jenis kelamin. g. Lama tidur. h. Intake zat besi.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.1.5 Klasifikasi

2.1.5.1 Diabetes Melitus Tipe 1

Diabetes ini merupakan diabetes yang jarang atau sedikit populasinya, diperkirakan kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. DM tipe ini disebabkan kerusakan sel-sel β pulau Langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Pada pulau Langerhans kelenjar pankreas terdapat beberapa tipe sel, yaitu sel β, sel α dan sel σ. Sel-sel β memproduksi insulin, sel-sel α memproduksi glukagon, sedangkan sel-sel σ memproduksi hormon somastatin. Namun demikian serangan autoimun secara selektif menghancurkan sel-sel β. Destruksi otoimun dari sel-sel β pulau Langerhans kelenjar pankreas langsung mengakibatkan defesiensi sekresi insulin. Defesiensi insulin inilah yang menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai DM Tipe 1. Selain defesiensi insulin, fungsi sel-sel α kelenjar pankreas pada penderita DM tipe 1 juga menjadi tidak normal. Pada penderita DM tipe 1 ditemukan sekresi glukagon yang berlebihan oleh sel-sel α pulau Langerhans. Secara normal, hiperglikemia akan menurunkan sekresi glukagon, tapi hal ini tidak terjadi pada penderita DM tipe 1, sekresi glukagon akan tetap tinggi walaupun dalam keadaan hiperglikemia, hal ini memperparah kondisi hiperglikemia. Salah satu manifestasi dari keadaan ini adalah cepatnya penderita DM tipe 1 mengalami ketoasidosis diabetik apabila tidak mendapatkan terapi insulin.

2.1.5.2 Diabetes Melitus Tipe 2

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tipe ini, dan sebagian besar pasien dengan DM tipe 2 bertubuh gemuk. Selain terjadi penurunan kepekaan jaringan pada insulin, yang telah terbukti terjadi pada sebagian besar dengan pasien DM tipe 2 terlepas pada berat badan, terjadi pula suatu defisiensi jaringan terhadap insulin maupun kerusakan respon sel α terhadap glukosa dapat lebih diperparah dengan meningkatya hiperglikemia, dan kedua kerusakan tersebut dapat diperbaiki melalui manuver-manuver teurapetik yang mengurangi hiperglikemia tersebut (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).

2.1.5.3Diabetes Melitus Gestasional

DM gestasional adalah keadaaan DM yang timbul selama masa kehamilan, dan biasanya berlangsung hanya sementara. Keadaan ini terjadi karena pembentukan hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi insulin (Tandra, 2008).

2.1.6 Patofisiologi

2.1.6.1 Diabetes Melitus Tipe I

Pada DM tipe I terdapat ketidakmampuan pankreas menghasilkan insulin karena hancurnya sel-sel beta pulau langerhans. Dalam hal ini menimbulkan hiperglikemia puasa dan hiperglikemia post prandial (Corwin, 2000). Dengan tingginya konsentrasi glukosa dalam darah, maka akan muncul glukosuria (glukosa dalam darah) dan ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan (diuresis osmotic) sehingga pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih (poliuria) dan rasa haus (polidipsia) (Corwin, 2000). Defesiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak sehingga terjadi penurunan berat badan akan muncul gejala peningkatan selera makan (polifagia). Akibat yang lain yaitu terjadinya proses glikogenolisis (pemecahan glukosa yang disimpan) dan glukogeonesis tanpa hambatan sehingga efeknya berupa pemecahan lemak dan terjadi peningkatan keton yangdapat mengganggu keseimbangan asam basa dan mangarah terjadinya ketoasidosis (Corwin, 2000).

2.1.6.2 Diabetes Melitus Tipe II

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masuk kedalam sel sehingga sel akan kekurangan glukosa (Corwin, 2000). Mekanisme inilah yang dikatakan sebagai resistensi insulin. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah yang berlebihan maka harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Namun demikian jika sel-sel beta tidak mampu mengimbanginya maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadilah DM tipe II (Corwin, 2000).

2.1.7 Gejala

Gejala DM pada umumnya yaitu : 1. Glukosa darah puasa ≥126 mg/dl 2. Konsentrasi glukosa plasma ≥200mg/dl

3. 2 jam setelah pemberian glukosa pada postprandial ≥200 mg/dl 4. HbA1c >5,9-6,0 % (Dipiro, dkk., 2009).

Gejala berdasarkan klasifikasi DM yaitu:

a. Pada DM Tipe I gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah (fatigue), iritabilitas, dan pruritus (gatal-gatal pada kulit).

b. Pada DM Tipe 2 gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. DM Tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita DM Tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf (Soegondo, dkk.,2005). Gejala dan tanda-tanda DM dapat digolongkan menjadi gejala akut dan gejala kronik.

2.1.7.1 Gejala Akut Diabetes Melitus

Gejala penyakit DM dari satu penderita ke penderita lain bervariasi bahkan, mungkin tidak menunjukkan gejala apa pun sampai saat tertentu.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta a. Banyak makan (poliphagia).

b. Banyak minum (polidipsia). c. Banyak kencing (poliuria).

Bila keadaan tersebut tidak segera diobati, akan timbul gejala: a. Banyak minum.

b. Banyak kencing.

c. Nafsu makan mulai berkurang/ berat badan turun dengan cepat (turun 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu).

d. Mudah lelah.

e. Bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa mual, bahkan penderita akan jatuh koma yang disebut dengan koma diabetik

2.1.7.2 Gejala Kronik Diabetes Melitus

Gejala kronik yang sering dialami oleh penderita DM adalah sebagai berikut:

1. Kesemutan.

2. Kulit terasa panas, atau seperti tertusuk-tusuk jarum. 3. Rasa tebal di kulit.

4. Kram. 5. Capai.

6. Mudah mengantuk.

7. Mata kabur, biasanya sering ganti kacamata 8. Gatal di sekitar kemaluan terutama wanita.

9. Gigi mudah goyah dan mudah lepas kemampuan seksual menurun,bahkan impotensi.

10. Para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg

2.1.8 Diagnosis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sewaktu ≥ 200 mg/dl dan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

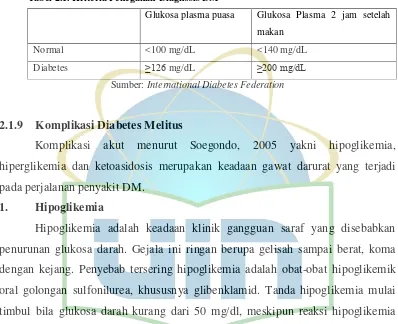

Tabel 2.1. Kriteria Penegakan Diagnosis DM

Glukosa plasma puasa Glukosa Plasma 2 jam setelah

makan

Normal <100 mg/dL <140 mg/dL

Diabetes ≥126 mg/dL ≥200 mg/dL

Sumber: International Diabetes Federation

2.1.9 Komplikasi Diabetes Melitus

Komplikasi akut menurut Soegondo, 2005 yakni hipoglikemia, hiperglikemia dan ketoasidosis merupakan keadaan gawat darurat yang terjadi pada perjalanan penyakit DM.

1. Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah keadaan klinik gangguan saraf yang disebabkan penurunan glukosa darah. Gejala ini ringan berupa gelisah sampai berat, koma dengan kejang. Penyebab tersering hipoglikemia adalah obat-obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea, khususnya glibenklamid. Tanda hipoglikemia mulai timbul bila glukosa darah kurang dari 50 mg/dl, meskipun reaksi hipoglikemia bisa didapatkan pada kadar glukosa darah yang lebih tinggi. Tanda klinis dari hipoglikemia sangat bervariasi dan berbeda pada setiap orang. Hipoglikemia ditandai dengan lemas, gemetar, pusing, pandangan berkunang-kunang, keluar keringat dingin pada muka terutama dihidung, detak jantung meningkat dan kehilangan kesadaran.

2. Hiperglikemia

Secara anamnesis ditemukan adanya masukan kalori yang berlebihan, penghentian obat oral maupun insulin yang didahului oleh stres akut. Tanda khas adalah kesadaran menurun disertai dehidrasi berat.

3. Ketoasidosis Diabetik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta a. Terlambat ditegakkannya diagnosis karena biasanya penyandang DM

dibawa setelah koma

b. Pasien belum tahu mengidap DM

c. Sering ditemukan bersam-sama dengan komplikasi lain yang berat misalnya: sepsis, renjatan, infark miokard, dan CVD

d. Kurangnya keterampilan menangani kasus-kasus ketoasidosis karena belum adanya protokol yang baik.

Sedangkan komplikasi kronis yang dipaparkan oleh Suzanna Ndraha (2014), bahwa yang dapat terjadi akibat DM yang tidak terkendali adalah:

a. Kerusakan saraf (neuropati)

Sistem saraf tubuh kita terdiri dari susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, susunan saraf perifer di otot, kulit, dan organ lain, serta susunan saraf otonom yang mengatur otot polos di jantung dan saluran cerna. Hal ini biasanya terjadi setelah glukosa darah terus tinggi, tidak terkontrol dengan baik, dan berlangsung sampai 10 tahun atau lebih. Apabila glukosa darah berhasil diturunkan menjadi normal, terkadang perbaikan saraf bisa terjadi. Namun bila dalam jangka yang lama glukosa darah tidak berhasil diturunkan menjadi normal maka akan melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah kapiler yang memberi makan ke saraf sehingga terjadi kerusakan saraf yang disebut neuropati diabetik. Neuropati diabetik dapat mengakibatkan saraf tidakbisa mengirim atau menghantar pesan-pesan rangsangan impuls saraf, salah kirim atau terlambat kirim. Tergantung dari berat ringannya kerusakan saraf dan saraf mana yang terkena.

b. Kerusakan ginjal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gangguan ginjal pada penderita DM juga terkait dengan neuropathy atau kerusakan saraf.

c. Kerusakan mata (retinopati)

Penyakit DM bisa merusak mata penderitanya dan menjadi penyebab utama kebutaan. Ada tiga penyakit utama pada mata yang disebabkan oleh DM, yaitu: 1) retinopati, retina mendapatkan makanan dari banyak pembuluh darah kapiler yang sangat kecil. Glukosa darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah retina; 2) katarak, lensa yang biasanya jernih bening dan transparan menjadi keruh sehingga menghambat masuknya sinar dan makin diperparah dengan adanya glukosa darah yang tinggi; dan 3) glaukoma, terjadi peningkatan tekanan dalam bola mata sehingga merusak saraf mata.

d. Penyakit jantung koroner (PJK)

DM merusak dinding pembuluh darah yang menyebabkan penumpukan lemak di dinding yang rusak dan menyempitkan pembuluh darah. Akibatnya suplai darah ke otot jantung berkurang dan tekanan darah meningkat, sehingga kematian mendadak bisa terjadi.

e. Stroke

Prevalensi stroke dengan penyakit DM (baik tipe1 dan 2) berkisar 1.0% s/d 11.3% pada populasi klinik dan 2.8% s/d 12.5% dalam penelitian pada populasi. Lima puluh persen dari prevalensi stroke berkisar 0.5% and 4.3% dengan DM tipe 1 dan berkisar 4.1% and 6.7% dengan DM tipe 2.

f. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi jarang menimbulkan keluhan yang dramatis seperti kerusakan mata atau kerusakan ginjal. Namun, harus diingat hipertensi dapat memicu terjadinya serangan jantung, retinopati, kerusakan ginjal, atau stroke. Risiko serangan jantung dan stroke menjadi dua kali lipat apabila penderita DM juga terkena hipertensi.

g. Penyakit pembuluh darah perifer

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bila DM berlangsung selama 10 tahun lebih, sepertiga pria dan wanita dapat mengalami kelainan ini. Dan apabila ditemukan PVD disamping di ikuti gangguan saraf atau neuropati dan infeksi atau luka yang sukar sembuh, pasien biasanya sudah mengalami penyempitan pada pembuluh darah jantung.

h. Gangguan pada hati

Banyak orang beranggapan bahwa bila penderita DM tidak makan gula dapat mengalami kerusakan hati (liver). Anggapan ini keliru. Hati bisa terganggu akibat penyakit DM itu sendiri. Dibandingkan orang yang tidak menderita DM, penderita DM lebih mudah terserang infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C. Oleh karena itu, penderita DM harus menjauhi orang yang sakit hepatitis karena mudah tertular dan memerlukan vaksinasi untuk pencegahan hepatitis. Hepatitis kronis dan sirosis hati (liver cirrhosis) juga mudah terjadi karena infeksi atau radang hati yang lama atau berulang. Gangguan hati yang sering ditemukan pada penderita DM adalah perlemakan hati atau fattyliver, biasanya (hampir 50%) pada penderita DM tipe 2 dan gemuk. Kelainan ini jangan dibiarkan karena bisa merupakan pertanda adanya penimbunan lemak di jaringan tubuh lainnya.

i. Penyakit paru

Pasien DM lebih mudah terserang infeksi tuberculosis paru dibandingkan orang biasa, sekalipun penderita bergizi baik dan secara sosio ekonomi cukup. DM memperberat infeksi paru, demikian pula sakit paru akan menaikkan glukosa darah.

j. Gangguan saluran cerna

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

k. Infeksi

Glukosa darah yang tinggi mengganggu fungsi kekebalan tubuh dalam menghadapi masuknya virus atau kuman sehingga penderita DM mudah terkena infeksi. Tempat yang mudah mengalami infeksi adalah mulut, gusi, paru-paru, kulit, kaki, kandung kemih dan alat kelamin.Kadar glukosa darah yang tinggi juga merusak sistem saraf sehingga mengurangi kepekaan penderita terhadap adanya infeksi (Ndraha, 2014).

2.1.10 Kriteria Pengendalian Diabetes Melitus

Untuk mencegah komplikasi kronik, diperlukan pengendalian DM yang baik. Kriteria lengkap dari keberhasilan pengendalian DM dapat dilihat pada tabel 2.2 (Ndraha, 2014).

Tabel 2.2. Target Pengendalian DM (Ndraha, 2014).

Parameter Nilai Target

Tekanan darah sistolik/diatolik (mmHg) <130/80

Glukosa Darah Puasa (mg/dl) <100

Glukosa darah 2 jam PP (mg/dl) <140

HbA1c (%) <7

Kolesterol LDL (mg/dl) <100

Kolesterol HDL (mg/dl) Pria >40

Wanita >50

Trigliserid (mg/dl) <150

2.1.11 Penatalaksanaan

[image:35.595.118.516.175.512.2]UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.1.11.1 Terapi Non Farmakologi 1. Pengaturan diet

Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan DM. Diet yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein dan lemak. Tujuan pengobatan diet pada DM adalah:

a. Mencapai dan kemudian mempertahankan kadar glukosa darah mendekati kadar normal.

b. Mencapai dan mempertahankan lipid mendekati kadar yang optimal. c. Mencegah komplikasi akut dan kronik.

d. Meningkatkan kualitas hidup.

Terapi nutrisi direkomendasikan untuk semua pasien DM, yang terpenting dari semua terapi nutrisi adalah pencapian hasil metabolis yang optimal dan pencegahan serta perawatan komplikasi. Untuk pasien DM tipe 1, perhatian utamanya pada regulasi administrasi insulin dengan diet seimbang untuk mencapai dan memelihara berat badan yang sehat. Penurunan berat badan telah dibuktikan dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respon sel-sel β terhadap stimulus glukosa.

2. Olah raga

Berolah secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Prinsipnya, tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan asal dilakukan secara teratur akan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. Beberapa contoh olah raga yang disarankan, antara lain jalan atau lari pagi, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Olah raga akan memperbanyak jumlah dan juga meningkatkan penggunaan glukosa (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).

2.1.11.2 Terapi Farmakologi 1. Insulin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pengendalian metabolisme, efek kerja insulin adalah membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Macam-macam sediaan insulin:

a. Insulin kerja singkat

Sediaan ini terdiri dari insulin tunggal biasa, mulai kerjanya baru sesudah setengah jam (injeksi subkutan), contoh: Actrapid, Velosulin, Humulin Regular.

b. Insulin kerja panjang (long-acting)

Sediaan insulin ini bekerja dengan cara mempersulit daya larutnya di cairan jaringan dan menghambat resorpsinya dari tempat injeksi ke dalam darah. Metoda yang digunakan adalah mencampurkan insulin dengan protein atau seng atau mengubah bentuk fisiknya, contoh: Monotard Human.

c. Insulin kerja sedang (medium-acting)

Sediaan insulin ini jangka waktu efeknya dapat divariasikan dengan mencampurkan beberapa bentuk insulin dengan lama kerja berlainan, contoh: Mixtard 30 HM (Tjay dan Rahardja, 2002).

Secara keseluruhan sebanyak 20-25% pasien DM tipe 2 kemudian akan memerlukan insulin untuk mengendalikan kadar glukosa darahnya. Untuk pasien yang sudah tidak dapat dikendalikan kadar glukosa darahnya dengan kombinasi metformin dan sulfonilurea, langkah selanjutnya yang mungkin diberikan adalah insulin (Waspadji, 2010).

2. Obat Antidiabetik Oral

Obat-obat antidiabetik oral ditujukan untuk membantu penanganan pasien DM tipe 2. Farmakoterapi antidiabetik oral dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).

a. Golongan Sulfonilurea

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kurang, karena efek samping dari obat ini adalah menaikkan berat badan pasien (Perkeni, 2011).

Semua obat yang termasuk dalam golongan sulfonilurea memiliki efektivitas yang sama dalam menurunkan kadar glukosa darah. Obat golongan ini dapat menurunkan A1c 1,5-2 % dan penurunan FPG (Fasting Plasma Glukose)

60 hingga 70 mg/dl. Efek samping utama obat ini adalah hipoglikemia dan kenaikan berat badan. Efek samping lain berupa hiponatremia banyak terjadi pada penggunaan tolbutamid dan klorpropamid (Wells et al., 2012).

Sulfonilurea Generasi Pertama

Tolbutamid diabsorbsi dengan baik tetapi cepat dimetabolisme dalam hati. Masa kerjanya relatif singkat, dengan waktu paruh eliminasi 4-5 jam (Katzung, 2002). Dalam darah tolbutamid terikat protein plasma. Di dalam hati obat ini diubah menjadi karboksitolbutamid dan diekskresi melalui ginjal (Handoko dan Suharto, 1995).

Asektoheksamid dalam tubuh cepat sekali mengalami biotransformasi, masa paruh plasma 0,5-2 jam. Tetapi dalam tubuh obat ini diubah menjadi 1- hidroksilheksamid yang ternyata lebih kuat efek hipoglikemianya daripada asetoheksamid sendiri. Selain itu itu 1-hidroksilheksamid juga memperlihatkan masa paruh yang lebih panjang, kira-kira 4-5 jam (Handoko dan Suharto, 1995).

Klorpropamid cepat diserap oleh usus, 70-80% dimetabolisme di dalam hati dan metabolitnya cepat diekskresi melalui ginjal. Dalam darah terikat albumin, masa paruh kira-kira 36 jam sehingga efeknya masih terlihat beberapa hari setelah pengobatan dihentikan (Handoko dan Suharto, 1995).

Tolazamid diserap lebih lambat di usus daripada sulfonilurea lainnya dan efeknya pada glukosa darah tidak segera tampak dalam beberapa jam setelah pemberian. Waktu paruhnya sekitar 7 jam (Katzung, 2002).

Sulfonilurea Generasi Kedua

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tjay dan Rahardja, 2002). Obat ini dimetabolisme di hati, hanya 21% metabolit diekresi melalui urin dan sisanya diekskresi melalui empedu dan ginjal (Handoko dan Suharto, 1995).

Glipizid memiliki waktu paruh 2-4 jam, 90% glipizid dimetabolisme dalam hati menjadi produk yang aktif dan 10% diekskresikan tanpa perubahan melalui ginjal (Katzung, 2002).

Glimepirid dapat mencapai penurunan glukosa darah dengan dosis paling rendah dari semua senyawa sulfonilurea. Dosis tunggal besar 1 mg terbukti efektif dan dosis harian maksimal yang dianjurkan adalah 8 mg. Glimepirid mempunya waktu paruh 5 jam dan dimetabolisme secara lengkap oleh hati menjadi produk yang tidak aktif (Katzung, 2002).

b. Golongan Biguanida

Golongan ini yang tersedia adalah metformin, metformin menurunkan glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja insulin pada tingkat selular dan menurunkan produksi gula hati. Metformin juga menekan nafsu makan hingga berat badan tidak meningkat, sehingga layak diberikan pada penderita yang

overweight (Ditjen Bina Farmasi dan Alkes, 2005).

Metformin dianjurkan sebagai terapi lini pertama untuk semua pasien DM tipe 2 kecuali pada pasien yang mempunyai kontraindikasi dengan obat tersebut misalnya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, gagal jantung kongestif, asidosis metabolik, dehidrasi, hipoksia, dan pengguna alkohol (Kurniawan, 2010).

Metformin bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada hati dan otot sehingga meningkatkan pengambilan glukosa di hati. Metformin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar insulin (Triplitt et al., 2005), serta tidak merangsang pelepasan insulin dari pankreas dan pada umumnya tidak menyebabkan hipoglikemia, bahkan dalam dosis besar (Brunton et al., 2008).

c. Golongan Tiazolidindion

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta marker fungsi sel β pankreas antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya sekresi insulin selama 6 bulan, tetapi efek tersebut hanya bersifat sementara karena setelah 6 bulan terapi dengan tiazolidindion akan terjadi penurunan fungsi sel β pankreas (Kurniawan, 2010).

Tiazolidindion dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung kelas I-IV karena dapat memperberat edema dan juga pada gangguan faal hati (Perkeni, 2011). Pioglitazon dan rosiglitason berisiko menimbulkan gagal jantung, bahkan rosiglitason dapat memicu kejadian iskemia miokard (Kurniawan, 2010). Contoh: Pioglitazone, Troglitazon.

d. Golongan Inhibitor Alfa Glukosidase

Obat golongan α glukosidase inhibitor bekerja dengan cara mencegah pemecahan sukrosa dan karbohidrat kompleks di usus halus, sehingga absorbsi karbohidrat diperlambat. Obat golongan ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa posprandial sebesar 40-50 mg/dL, tetapi tidak menurunkan kadar glukosa puasa secara signifikan. Pasien yang tepat mendapatkan obat golongan ini adalah pasien dengan nilai A1c yang mendekati normal dan nilai FPG yang mendekati normal. Penurunan A1c karena penggunaan obat ini adalah 0,3-1% (Wells et al., 2012). Contoh: Acarbose (Tjay dan Rahardja, 2002).

e. DPP IV Inhibitor

Hormon pencernaan glucagon-like peptide-1 (GLP-1) dan gastric inhibitory polypeptide (GIP) merupakan hormon inkretin yang dilepaskan secara posprandial, hormon tersebut berfungsi menambah sekresi insulin yang terstimulasi glukosa melalui sensitisasi aksi sel β terhadap glukosa. Glucagon Like Peptide-1 juga menunjukkan efek penting terhadap homeostasis glukosa lainnya, yaitu menghambat sekresi glukagon, penundaan pengosongan lambung, dan menstimulasi biosintesis insulin. Efek tersebut secara potensial dapat meningkatan aksi insulin perifer. Glucagon Like Peptide-1 dapat menurunan kadar glukosa darah puasa dan posprandial pada pasien DM tipe 1 dan 2, tetapi GLP-1 secara cepat terdegradasi dalam plasma oleh enzim dipeptidyl peptydase IV (DPP-IV),

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta GIP melalui mekanisme yang hampir sama. Efek degradasi GLP-1 oleh enzim DPP-IV adalah terjadinya penurunan waktu paruh GLP-1 < 1 menit (Triplitt et al., 2005).

Salah satu cara agar GLP-1 terjaga ketersediaannya di dalam tubuh adalah dengan cara menghambat enzim DPP-IV. Penghambatan enzim DPP-IV dapat meningkatan waktu paruh hormon inkretin, dalam hal ini adalah GLP-1 dan juga GIP. NVP DPP728 merupakan suatu senyawa yang aktif secara oral dan selektif menghambat enzim DPP-IV. Berdasarkan data farmakodinamik dan farmakokinetik pada subyek sehat, total dosis harian yang dapat diberikan yaitu 300 mg (Triplitt et al., 2005). Obat-obat golongan DPP-IV inhibitor rata-rata dapat menurunkan A1c sekitar 0,7%-1% pada dosis 100 mg per hari (Dipiro et al.,

2009).

f. Meglitinid

Glinid merupakan obat yang memiliki cara kerja sama dengan sulfonilurea, yaitu dengan meningkatkan sekresi insulin fase pertama. Meglitinid dapat meningkatkan sekresi dan sistesis insulin oleh kelenjar pankreas. Golongan ini terdiri dari 2 macam obat yaitu repaglinid (derivat asam benzoat) dan nateglinid (derivat fenilalanin). Obat golongan glinid diabsorbsi dengan cepat setelah pemberian peroral dan diekskresikan secara cepat melalui hati, dosis penggunaan repaglinid adalah 0,5-1,6 mg/hari sedangkan nateglinid adalah 120-360 mg/hari (Triplitt et al., 2005).

2.1.11.3 Algoritma Penatalaksanaan Diabetes Melitus Tipe 2

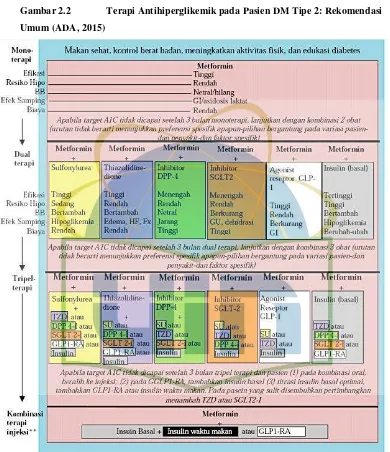

American Diabetes Association (2015) telah mengeluarkan algoritma penatalaksanaan DM tipe 2 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap 1

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Metformin adalah agen farmakologis awal yang lebih disukai untuk DM tipe 2.

b. Tahap 2

Apabila target HbA1C tidak tercapai dalam 3 bulan dengan monoterapi, metformin dapat digunakan kombinasi dengan salah satu dari agen berikut: sulfonilurea, thiazolidindion, inhibitor DPP-4, agonis reseptor GLP-1, penghambat SGLT-2, atau insulin basal. Pilihan obat didasarkan pada variasi pasien, penyakit, karakteristik obat, dengan sasaran menurunkan KGD dan meminimalisir efek samping, terutama hipoglikemia. Obat golongan lain, misalnya α -glukosidase inhibitor, kolesevelam, bromokriptin, pramlintide karena biasa digunakan pada keadaan spesifik, tetapi tidak diutamakan disebabkan efikasinya sederhana, frekuensi pemberian, dan/atau efek sampingnya. Mulai terapi dengan kombinasi saat HbA1C ≥9%.

c. Tahap 3

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pemilihan agen farmakologis didasarkan pada individu dan pertimbangan seperti efikasi, biaya, efek samping yang potensial, resiko hipoglikemia, dan preferensi pasien.

Tabel 2.3 Target Pelaksanaan DM (Dipiro, dkk., 2009)

Parameter ADA ACE dan AACE

Kadar plasma preprandial 90-130 mg/dl < 110 mg/dl

Kadar plasma postprandial < 180 mg/dl <140 mg/dl

Kadar hemoglobin A1c < 7% ≤ 6,5%

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

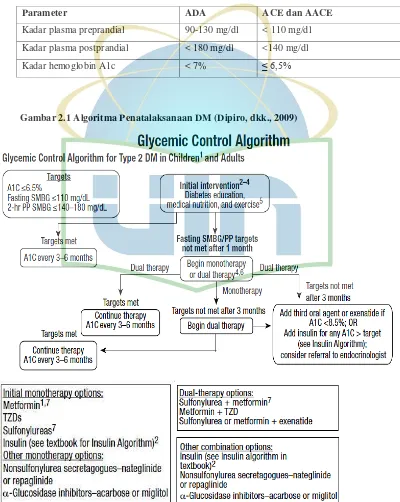

Gambar 2.2 Terapi Antihiperglikemik pada Pasien DM Tipe 2: Rekomendasi

Umum (ADA, 2015)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.2 Drug Related Problem

Drug related problem (DRP) adalah sebuah kejadian atau problem yang melibatkan terapi obat penderita yang mempengaruhi pencapaian outcome. DRP merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien atau diduga akibat terapi obat sehingga potensial mengganggu keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki (Cipolle, 1998).

DRP dapat diatasi atau dicegah ketika penyebab dari masalah tersebut dipahami dengan jelas. Dengan demikian perlu untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan DRP dan penyebabnya. Jenis-jenis DRP dan penyebabnya menurut standar disajikan sebagai berikut

1. Membutuhkan Terapi Tambahan Obat

a. Pasien mempunyai kondisi medis baru yang membutuhkan terapi awal pada obat.

b. Pasien mempunyai penyakit kronik yang membutuhkan terapi obat berkesinambungan.

c. Pasien mempunyai kondisi kesehatan yang membutuhkan parmakoterapi kombinasi untuk mencapai efek sinergis atau potesiasi. d. Pasien dalam keadaan risiko pengembangan kondisi kesehatan baru

yang dapat dicegah dengan penggunaan alat pencegah penyakit pada terapi obat dan / atau tindakan paramedis.

2. Terapi Obat yang Tidak Perlu

a. Pasien yang sedang mendapatkan pengobatan yang tidak tepat indikasi pada waktu itu.

b. Pasien yang tidak sengaja maupun sengaja kemasukan sejumlah racun dari obat atau kimia, sehingga menyebabkan rasa sakit pada waktu itu. c. Pengobatan pada pasien pengkonsumsi obat, alkohol, dan rokok. d. Kondisi kesehatan pasien lebih baik diobati dengan terapi tanpa obat. e. Pasien yang mendapatkan beberapa obat untuk kondisi yang mana

hanya satu terapi obat yang terindikasi.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Terapi Obat Salah

a. Pasien menerima obat yang paling tidak efektif untuk indikasi pengobatan.

b. Pasien menjadi sulit disembuhkan dengan terapi obat yang digunakan. c. Bentuk sediaan obat tidak tepat.

4. Dosis Terlalu Rendah

a. Dosis yang digunakan terlalu rendah untuk memberikan respon kepada pasien.

b. Konsentrasi obat dalam darah pasien dibawah batas teurapetik yang diharapkan.

c. Jarak dan waktu pemberian obat terlalu jarang untuk menghasilkan respon yang diinginkan.

5. Reaksi Obat yang Merugikan

a. Pasien memperoleh reaksi alergi dalam pengobatan.

b. Ketersediaan obat dapat menyebabkan interaksi dengan obat lain atau makanan pasien

c. Penggunaan obat menyebabkan terjadinya reaksi yang tidak dikehendaki yang tidak terkait dengan dosis.

d. Penggunaan obat yang kontraindikasi.

6. Dosis Terlalu Tinggi

a. Dosis terlalu tinggi untuk pasien.

b. Pasien dengan konsentrasi obat dalam darah diatas batas teurapetik obat yang diharapkan.

c. Obat, dosis, rute, perubahan formulasi yang tidak tepat untuk pasien. d. Dosis dan frekuensi pemberian tidak tepat untuk pasien.

7. Kepatuhan

a. Pasien tidak menerima aturan pemakaian obat yang tepat (penulisan, pengobatan, pemberian, pemakaian).

b. Pasien tidak patuh dengan aturan yang diberikan untuk pengobatan. c. Pasien tidak mengambil obat yang diresepkan karena harganya mahal. d. Pasien tidak mengambil beberapa obat-obat yang diresepkan karena

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta e. Pasien tidak mengambil beberapa obat yang diresepkan karena sudah

merasa sehat.

2.3 Drug Related Problems (DRP) terkait Interaksi Obat

2.3.1 Definisi Interaksi Obat

Interaksi obat merupakan satu dari tujuh kategori Drug Related Problems

(DRPs) yang diidentifikasi sebagai kejadian atau keadaan terapi obat yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien (Piscitelli, 2005).

Suatu interaksi terjadi ketika efek suatu obat diubah oleh kehadiran obat lain, obat herbal, makanan, minuman atau agen kimia lainnya dalam lingkungannya (Stockley, 2008).

2.3.2 Mekanisme Interaksi Obat

Pemberian satu obat (A) dapat mengubah aksi obat lain (B) dapat terjadi melalui dua mekanisme umum yaitu interaksi farmakokinetik (terjadi perubahan konsentrasi obat B yang mencapai tapak kerja reseptor) dan interaksi farmakodinamik (terjadi modifikasi efek farmakologis obat B tanpa mengubah konsentrasinya dalam cairan jaringan). Selain dua mekanisme tersebut masih ada yang disebut interaksi farmaseutik yaitu obat berinteraksi secara in vitro sehingga satu atau kedua obat tidak aktif. Tidak ada prinsip-prinsip farmakologi yang terlibat dalam interaksi farmaseutik, hanya reaksi secara fisika atau kimia. (Hashem, 2005).

2.3.2.1Interaksi Farmakokinetika

Interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolism, dan ekskresi (Baxter, 2008). Perubahan ini pada dasarnya adalah terjadi modifikasi konsentrasi obat. Dalam hal ini dua obat bersifat homergic jika memiliki efek yang sama dalam organisme dan heterergic

jika efeknya berbeda (Anonim, 2012).

1. Interaksi pada Level Absorpsi Obat

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam usus sedemikian rupa untuk menghambat penyerapan obat B (Hashem, 2005). Selain itu dapat juga terjadi karena dampak perubahan pH pencernaan, adsorpsi, khelasi dan mekanisme kompleks lainnya, perubahan motilitas gastrointestinal, induksi atau inhibisi protein transporter obat, dan malabsorpsi disebabkan oleh obat (Baxter, 2008).

Beberapa contoh interaksi absorpsi obat:

a. Kalsium (dan juga besi) membentuk kompleks tak larut dengan tetrasiklin dan menghambat penyerapan obat,

b. Penambahan epinefrin pada suntikan bius lokal yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperlambat penyerapan obat bius, akibatnya memperpanjang efek lokal obat bius tersebut (Hashem, 2005).

2. Interaksi pada Level Distribusi Obat

Mekanisme interaksi utama pada level distribusi adalah terjadinya kompetisi untuk berikatan dengan protein plasma. Dalam kasus ini, obat yang tiba pertama berikatan dengan protein plasma akan meninggalkan obat lain yang larut dalam plasma, sehingga memodifikasi konsentrasi yang obat bebas (Anonim, 2012).

Distribusi obat ke dalam otak dan beberapa organ lainnya seperti testis, dibatasi oleh aksi protein transporter obat seperti P-glikoprotein. Protein aktif ini mengangkut obat keluar dari sel ketika obat telah secara pasif menyebar masuk ke dalam sel. Ada beberapa obat dapat menghambat transporter ini sehingga meningkatkan penyerapan obat (Baxter, 2008).

Beberapa contoh interaksi disitribusi obat:

a. Salisilat menggantikan metotreksat pada tapak ikat albumin dan mengurangi sekresinya ke dalam nefron.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebabkan disritmia parah akibat toksisitas digoxin (Hashem, 2005).

3. Interaksi pada Level Metabolisme Obat

Interaksi pada Level Metabolisme terjadi karena metabolisme

obat objek dirangsang atau dihambat oleh obat presipitasi. Terikat dengan metabolisme ini ada dua hal penting. Pertama, diantara obat yang berinteraksi ada yang menginduksi enzim dan yang kedua ada yang menghambat aktivitas enzim (Hashem, 2005).

a. Induksi Enzim

Induksi enzim adalah perangsangan atau induksi enzim yang terjadi dalam retikulum endoplasik sel hati dan sitokrom P 450 (CYP) oleh obat tertentu, sehingga aktivitas metabolik bertambah. Akibatnya metabolisme obat menjadi lebih aktif dan konsentrasi obat objek dalam plasma berkurang, sehingga efektivitasnya pun menurun (Hashem, 2005).

b. Inhibisi Enzim

Inhibisi enzim adalah apabila suatu obat menghambat metabolisme obat lain, sehingga memperpanjang atau meningkatkan aksi obat. Sebagai contoh, allopurinol mengurangi produksi asam urat akibat hambatannya terhadap enzim santin oksidase, pada waktu yang sama metabolisme beberapa obat yang berpotensial toksis seperti merkaptopurin dan azatioprin juga dihambat. Penghambatan santin oksidase secara bermakna meningkatkan efek obat-obat tsb. Sehingga jika diberikan bersama allopurinol, dosis merkaptopurin atau azatioprin harus diturunkan sampai 1/3 atau ¼ dosis biasanya (Anonim, 2011).

4. Interaksi pada Level Ekskresi Obat

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tubulus. Molekul-molekul yang besar seperti protein plasma dan sel darah akan ditahan. Aliran darah kemudian melewati bagian lain tubulus ginjal sehingga terjadi transport aktif yang memindahkan obat dan metabolitnya dari darah ke filtrat tubulus. Sel tubulus kemudian melakukan transport aktif maupun pasif (melalui difusi) untuk mereabsorpsi obat. Interaksi bisa terjadi karena perubahan ekskresi aktif di tubulus ginjal, perubahan pH, dan perubahan aliran darah ginjal (Anonim, 2011).

2.3.2.2 Interaksi Farmakodinamika

Interaksi farmakodinamik dapat terjadi dalam berbagai cara. Berikut ini beberapa interaksi yang perlu dipertimbangkan. Antagonis β-adrenoseptor mengurangi efektivitas agonis β-reseptor, seperti salbutamol atau terbutaline. Beberapa diuretik dapat menurunkan konsentrasi plasma kalium, sehingga meningkatkan efek digoksin dan menyebabkan risiko toksisitas glikosida tersebut. Penghambat monoamin oksidase meningkatkan jumlah norepinefrin yang disimpan dalam terminal saraf noradrenergik dan interaksinya dengan obat lain akan berbahaya, seperti efedrin atau tiramin yang bekerja melepaskan norepinefrin. Ini juga dapat terjadi dengan makanan kaya tiramin seperti keju hasil fermentasi misalnya keju Camembert. Warfarin bersaing dengan vitamin K, mencegah sintesis hepatik berbagai faktor koagulasi. Jika produksi vitamin K dalam usus dihambat (misalnya dengan antibiotik), aksi antikoagulan warfarin meningkat. Obat yang menyebabkan perdarahan dengan mekanisme yang berbeda (misalnya aspirin, yang menghambat biosintesis tromboksan A2 trombosit dan dapat merusak lambung) akan meningkatkan risiko perdarahan yang disebabkan oleh warfarin. Sulfonamid mencegah sintesis asam folat oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya; trimetoprim menghambat pengurangan untuk

tetrahydrofolate. Jika diberikan bersama dengan obat yang memiliki aksi sinergis dalam mengobati Pneumocystis carinii. Non-steroid anti-inflammatory drugs

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk hipertensi, akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, dan jika diberikan kepada pasien yang menerima diuretik untuk gagal jantung kronis akan menyebabkan retensi garam dan air dan dekompensasi jantung. Antagonis reseptor H1, seperti mepiramin, sering menyebabkan rasa kantuk sebagai efek yang tidak diinginkan. Ini lebih parah jika obat tersebut diberi bersamaan dengan alkohol, dan dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja atau di jalan (Hashem, 2005).

2.3.3 Tingkat Keparahan Interaksi Obat

Keparahan interaksi dapat diklasifikasikan ke berdasarkantingkatan keparahanan : minor, moderate, atau major.

1. Keparahan minor

Interaksi obat minor biasanya memberikan potensi yang rendah secara klinis dan tidak membutuhkan terapi tambahan. Contoh interaksi minor adalah interaksi hidralazin dan furosemid. Dimana efek farmakologis furosemid dapat meningkat jika diberikan bersamaan dengan hidralazin, tetapi secara klinis tidak signifikan. Interaksi obat minor dapat diatasi dengan menilai rejimen pengobatan.

2. Keparahan moderate

Interaksi moderate sering membutuhkan pengaturan dosis atau dilakukan pemantauan. Contohnya, obat rifampisin dan isoniazid yang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya hepatotoksisitas. Namun, kombinasi ini masih sering digunakan dan diiringi dengan melakukan pemantauan enzim hati.

3. Keparahan major

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.4 Outcomes Klinik

Outcomes klinik pada pasien DM yaitu tercapainya kontrol glukosa darah dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya hidup, edukasi tentang DM, dan durasi DM. Gaya hidup pasien seperti pola makan dan olahraga secara signifikan berhubungan dengan outcome klinik pasien DM (Sanal et al., 2011).

Berdasarkan Standards of Medical Care for Diabetes-2014 pada Diabetes Care Volume 37 parameter untuk target pengendalian glukosa pada pasien DM antara lain:

1. Kontrol Kadar Glukosa

HbA1c yang ditargetkan untuk pasien pada umumnya adalah < 7%. Kadar glukosa darah prepandialnya 70-130 mg/dl (3,9 -7,2 mmol/l) dan kadar glukosa darah postprandialnya < 180 mg/dl (<10,00 mmol/l).

2. Tekanan Darah

Tekanan darah harus diukur setiap kali kunjungan dilakukan. Target tekanan darah untuk pasien DM adalah < 140/80 mmHg. Target tekanan darah < 130/80 mmHg dilakukan untuk pasien tertentu seperti pasien yang masih muda.

3. Kadar Lipid

Target LDL < 100 mg/dl, kadar trigliserid < 150 mg/dl, dan HDL > 40 mg/dl untuk laki-laki dan > 50 mg/dl untuk perempuan.

Hasil terapi DM tipe 2 harus dimonitor terus-menerus dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan jasmani, dan pemeriksaan penunjang. Berdasarkan Perkeni tahun 2011 pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain :

a. Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan glukosa darah adalah :

Untuk mengetahui pencapaian sasaran terapi

Untuk melakukan penyesuaian dosis obat jika sasaran terapi belum tercapai.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau kadar glukosa darah pada waktu yang lain secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

b. Pemeriksaan HbA1c

Pemeriksaan HbA1c bertujuan untuk menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu pengobatan. Pemeriksaan HbA1c merupakan tes hemoglobin terglikosilasi atau disebut juga glikohemoglobin atau hemoglobin glikosilasi (Perkeni, 2011). Frekuensi pemeriksaan nilai HbA1c tergantung pada kondisi klinis, regimen terapi yang digunakan, dan diagnosis dokter (ADA, 2014).

4. Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM)

PGDM dianjurkan bagi pasien dengan pengobatan insulin atau pemicu sekresi insulin. Waktu pemeriksaan bervariasi tergantung pada tujuan pemeriksaan yang terkait dengan terapi yang diberikan. Waktu yang dianjurkan adalah pada saat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang waktu tidur, dan di antara siklus tidur.

PDGM terutama dianjurkan pada :

a. Pasien DM yang direncanakan mendapat terapi insulin

b. Pasien DM dengan terapi insulin berikut yaitu pasien dengan HbA1c yang tidak mencapai target setelah terapi, wanita yang merencanakan hamil, wanita hamil dengan hiperglikemia, dan kejadian hipoglikemia berulang.

5. Pemeriksaan Glukosa Urin

Pemeriksaan ini hanya digunakan pada pasien yang tidak dapat atau tidak mau memeriksa kadar glukosa darah. Batas ekskresi glukosa renal rata-rata sekitar 180 mg/dL. Hasil pemeriksaan sangat bergantung pada fungsi ginjal dan tidak dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan terapi.

6. Pemantauan Benda Keton