DESKRIPSI TENTANG DISPOSISI BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SOCRATES KONTEKSTUAL

(Penelitian Kualitatif pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015)

Oleh

INDAH DAMAYANTI

Penelitian kualitatif naturalistik ini bertujuan untuk mendeskripsikan disposisi berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B di SMP Negeri 19 Bandarlampung. Pada penelitian ini terdapat sebelas siswa yang dideskripsikan disposisi berpikir kritisnya, terdiri dari siswa yang memunculkan disposisi berpikir kritis dan yang tidak memunculkan suatu disposisi. Data penelitian diperoleh melalui observasi, teknik skala disposisi berpikir kritis, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan dalam pembelajaran Socrates Kontekstual ini menunjukkan bahwa disposisi berpikir kritis matematis siswa hanya muncul pada beberapa siswa dan untuk sebagian besar siswa lainnya memunculkan disposisi yang bukan merupakan disposisi berpikir kritis.

DESKRIPSI DISPOSISI BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SOCRATES KONTEKSTUAL

(Penelitian Kualitatif pada Siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran

2014/2015)

Oleh

Indah Damayanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN

pada

Program Studi Pendidikan Matematika

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DALAM PEMBELAJARAN SOCRATES KONTEKSTUAL (Penelitian Kualitatif pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 19

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015)

(Skripsi)

Oleh

Indah Damayanti

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DAFTAR ISI

C. Pendekatan Kontekstual... 26

D. Kajian Teori yang Relevan ... 36

vii

1. Deskripsi Proses Pembelajaran ... 56

2. Deskripsi Hasil Skala ... 115

B. Pembahasan ... 116

V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ... 141

B. Saran ... 142

DAFTAR PUSTAKA ... 144

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. INSTRUMEN PENELITIAN

A.1 Rancangan Perangkat Pembelajaran ... 148

A.2 Kisi-Kisi Skala Disposisi Berpikir Kritis Matematis Siswa ... 203

A.3 Rumusan Skala Disposisi Berpikir Kritis Matematis Siswa ... 205

A.4 Skala Disposisi Berpikir Kritis Matematis Siswa ... 212

A.5 Pedoman Wawancara ... 215

B. SKALA UJI COBA DISPOSISI BERPIKIR KRITIS B.1 Kisi-kisi Skala Disposisi Berpikir Kritis Uji Coba ... 217

B.2 Rumusan Skala Disposisi Berpikir Kritis Uji Coba ... 219

B.3 Skala Disposisi Berpikir Kritis Uji Coba ... 226

B.4 Form Validasi Judgement Expert ... 230

B.5 Uji Validitas Skala Uji Coba Disposisi Berpikir Kritis ... 235

B.6 Hasil Validitas Skala ... 263

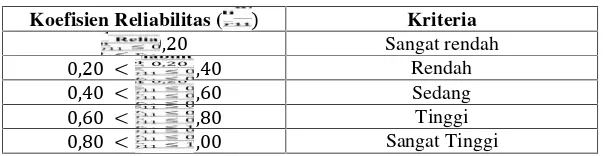

B.7 Uji Realibilitas Skala Uji Coba Disposisi Berpikir Kritis Uji Coba .. 265

C. ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN C.1 Kode Siswa ... 277

C.2 Catatan Lapangan Hasil Observasi ... 278

C.3 Matriks Disposisi Berpikir Kritis Indikator Kepercayaan Diri ... 312

vii

C.5 Matriks Disposisi Berpikir Kritis Indikator Pencarian Kebenaran .... 345

C.6 Matriks Disposisi Berpikir Kritis Indikator Berpikiran Terbuka ... 365

C.7 Matriks Disposisi Berpikir Kritis Indikator Rasa Ingin Tahu ... 384

C.8 Matriks Disposisi Berpikir Kritis Indikator Sistematis ... 404

C.9 Data Hasil Skala ... 423

C.10 Perhitungan Posisi Profil Disposisi Berpikir Kritis Siswa ... 425

C.11 Interpretasi Disposisi Berpikir Kritis Siswa ... 432

C.12 Hasil Wawancara ... 434

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pertanyan Socrates dan Contohnya serta Kaitannya

Moto

Jangan berjuang karena didorong oleh suatu masalah karena ketika masalah

selesai perjuangan akan berakhir. Tetapi berjuanglah karena kau ingin menjadi

pemimpin dalam impianmu, dengan begitu perjuanganmu akan berakhir ketika

kau tidak lagi bermimpi.

i

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini

sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

Ibu dan Ayah tercinta. Ibu Rismawati yang senantiasa menanti keberhasilan

anandamu, ucapan terima kasih ini nampaknya terlalu sederhana untuk berbagai

pelajaran yang berarti tentang hidup, kesabaran, dan keikhlasan.

Kakak-kakakku tersayang: Nasrul Rasyid, Aris Kuriawan, dan Hasanah Syafita

Hafinda yang selalu memberikan doa, motivasi dan kasih sayangnya serta menantikan

keberhasilanku.

Nenek Kakekku tersayang yang senatiasa memberikan doa dan dukungan pada setiap

langkahku.

Para Pendidik dengan ketulusan dan kesabarannya dalam mendidik dan membinaku.

Sahabat-sahabat seperjuangan.

i

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini

sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

Ibu dan Ayah tercinta. Ibu Rismawati yang senantiasa menanti keberhasilan

anandamu, ucapan terima kasih ini nampaknya terlalu sederhana untuk berbagai

pelajaran yang berarti tentang hidup, kesabaran, dan keikhlasan.

Kakak-kakakku tersayang: Nasrul Rasyid, Aris Kuriawan, dan Hasanah Syafita

Hafinda yang selalu memberikan doa, motivasi dan kasih sayangnya serta menantikan

keberhasilanku.

Nenek Kakekku tersayang yang senatiasa memberikan doa dan dukungan pada setiap

langkahku.

Para Pendidik dengan ketulusan dan kesabarannya dalam mendidik dan membinaku.

Sahabat-sahabat seperjuangan.

Penulis dilahirkan di Kota Bandarlampung, pada tanggal 22 Februari 1994.

Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Arli Hasan

(ALM) dan Ibu Rismawati.

Pendidikan yang ditempuh penulis berawal dari pendidikan Taman Kanak-kanak

Beringin Raya dan meneruskan Sekolah Dasar (SD) yakni SD Negeri 1

Langkapura dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandarlampung dan lulus pada tahun

2008 serta Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni di SMA Negeri 3

Bandarlampung hingga tahun 2011.

Melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN)

Undangan Universitas Lampung tahun 2011, penulis diterima sebagai mahasiswa

di Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam, Fakuktas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selama kuliah,

penulis pernah bergabung menjadi anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan

Himasakta UNILA periode 2011/2012 dan 2012/2013. Penulis melaksanakan

Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di Pekon Sumanda,

Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sekaligus

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 2 Punggung

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

srikpsi yang berjudul “Deskripsi tentang Disposisi Berpikir Kritis Matematis

Siswa dalam Pembelajaran Socrates Kontekstual (Penelitian Kualitatif di SMP

Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu dan Ayahku, Ibu Rismawati tercinta atas semangat, kasih sayang, cucuran

keringat, tetesan air mata, dukungan moril maupun materil dan untaian doa

yang tidak pernah terhenti mengalir serta Ayah Arli Hasan yang cintanya

tetap hidup sampai saat ini, karena kalianlah aku berjuang.

2. Ibu Dr. Tina Yunarti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus

Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan waktunya untuk

konsultasi akademik serta atas kesediaannya memberikan bimbingan,

sumbangan pemikiran, serta saran selama penyusunan skripsi sehingga skripsi

ini menjadi lebih baik.

3. Ibu Widyastusi, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah

iii terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika, sekaligus pembahas yang telah memberikan masukan dan saran

kepada penulis.

5. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA yang telah

memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Muswardi Rosra, M.Pd., selaku expert judgement yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk menyumbangkan banyak ilmu

membimbing, serta memberikan validasi skala disposisi berpikir kritis yang

digunakan dalam penelitian.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Ibu Hj. Sri Chairattini E.A., S.Pd., selaku kepala SMP Negeri 19

Bandarlampung yang telah memberikan izin penelitian di SMP Negeri 19

Bandarlampung.

10. Ibu Eka Andawati, S.Pd., MM., dan Ibu Alvy, S.Pd., selaku guru mitra yang

telah banyak membantu dalam penelitian.

11. Kakak-kakakku tersayang, Kakek dan Nenek tercinta dan keluarga besarku,

iv

12. Kekasihku Alhadi Pratama Bintang, terima kasih atas semangat dan motivasi

yang diberikan dan selalu setia menemaniku selama ini.

13. Sahabat-sahabatku tersayang: Ayu Widyastuti, Harisa Eka Septiarani, Ummu

Madinah, dan Gita Augesti atas motivasi, semangat, dan pengertian yang

kalian berikan. Semoga persahabatan ini selalu menjadi kenangan yang

terindah tanpa batas ruang dan waktu.

14. Sahabat-sahabatku di Pendidikan Matematika angkatan 2011 A dan 2011 B,

atas motivasi dan kebersamaan selama ini. Kita satu keluarga dan akan tetap

menjadi keluarga sampai kapanpun.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan: Desy Rahmawati, Eni Kartika, Dian

Maharani, Suci Rohani dan Winda Anggraini, atas motivasi, dukungan,

semangat, pengertian dan kekeluargaan yang kalian ciptakan. Satu kalimat

untuk kita “Sukses buat kita!”.

16. Sahabat-sahabat perjuangan satu Tim Penelitian Kualitatif maupun Penelitian

Kuantitatif: Eni, Agung, Sela, Siti, Florensia, Yulisa, Rosalia, Titi, Iwan,

Yusuf dan Agus, atas kerjasama, dukungan, semangat, bantuan serta motivasi

yang kalian berikan.

17. Sahabat-sahabat KKN dan PPL SMP Negeri 2 Pugung: Budi, Dea, Rinda,

Ami, Wayan, Zai, Janggan, Desi, dan Nivia atas cerita, cita, dan cinta yang

kalian berikan.

18. Kakak tingkat dan adik tingkat atas kekeluargaan selama ini.

19. Seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran

2014/ 2015, khususnya siswa kelas VII B dan VII E atas perhatian dan

kerjasama yang telah terjalin.

v

Penulis berharap semoga ALLAH SWT membalas kebaikan yang telah mereka

berikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi

dengan sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, Juli 2015

Penulis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat penting bagi setiap manusia karena dengan pendidikan manusia

dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk kemajuan bangsa dan

negara. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 bab 1 ayat 2 tentang

Sistem Pendidikan Nasional:

“Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan tidak hanya dapat mengembangkan

kemampuan tetapi pendidikan juga mampu membentuk watak dan perilaku

seseorang menjadi lebih baik. Dengan demikian, setiap orang harus menempuh

pendidikan karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan suatu pembelajaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

dimaksud adalah pembelajaran yang dapat mengubah tingkah laku dan pola pikir

peserta didik ke arah yang lebih baik. Semakin baik proses pembelajaran yang

dilakukan, semakin baik pula hasil yang didapatkan, demikian juga untuk

pembelajaran dalam matematika.

Matematika merupakan salah satu bidang studi dalam sistem pendidikan nasional.

Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan

tersebut didukung dalam laporan National Research Council (Hartoyo, 2013:1)

yang menyebutkan bahwa “Mathematics is the key to opportunity” yang artinya

matematika adalah kunci ke arah peluang-peluang. Siswa yang berhasil

mempelajarinya mendapatkan alat bantu untuk membuka pintu karir yang

cemerlang, menunjang dalam pengambilan keputusan yang tepat, dan menjadi

pengetahuan pendukung untuk mempersiapkan dirinya dalam bersaing di bidang

teknologi maupun ekonomi. Selain itu, Suherman (2001:29) menyebutkan bahwa

matematika memiliki kedudukan sebagai ratunya ilmu pengetahuan dan sebagai

suatu ilmu yang berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan. Artinya, matematika

tidak hanya berperan dalam bidang matematika tetapi juga pada bidang lain. Oleh

karena itu, matematika dijadikan sebagai ilmu yang harus dipelajari setiap siswa

dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga tingkat sekolah menengah (SMP, SMA

atau SMK) bahkan sampai tingkat perguruan tinggi.

Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, matematika memiliki peranan

penting untuk mengembangkan karakter cerdas peserta didik karena matematika

3

oleh Suherman (2003:58) yang mengatakan bahwa:

“Salah satu tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien.”

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Hanifah, 2013:5) juga

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah untuk mencapai

kompetensi matematika, diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis. Hal ini

menggambarkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan hal yang sangat

penting dalam pembelajaran matematika.

Berpikir kritis menurut Gunawan (2003:177-178) adalah kemampuan untuk

berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi.

Menurut Gunawan, dalam berpikir kritis siswa mampu memecahkan masalah,

merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan dan membuat

keputusan dalam pembelajaran. Berpikir kritis juga melibatkan keahlian berpikir

induktif seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka,

menentukan sebab dan akibat, dan memperhitungkan data yang relevan dalam

matematika. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dalam matematika

perlu dikembangkan karena dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana siswa

memahami materi matematika yang didapatkan.

Dalam berpikir kritis tidak hanya terdiri dari unsur kemampuan (kognitif) saja,

tetapi sikap untuk berpikir kritis juga harus diperhatikan. Menurut Ennis (Tahang,

2014:5) dalam Goals for a Critical Thinking Curiculum, berpikir kritis meliputi

kecenderungan seseorang untuk bersikap dalam berpikir kritis. Disposisi

merupakan hal yang tampak dan melekat pada diri seseorang, sehingga dapat

dengan mudah dideskripsikan, dievaluasi, dan dibandingkan oleh dirinya sendiri

dan orang lain. Sedangkan, siswa yang memiliki kemampuan yang baik terlihat

dari hasil pekerjaannya yang cenderung selalu baik. Disposisi merupakan salah

satu faktor penunjang seseorang untuk memiliki kemampuan. Hal ini sesuai

dengan yang dikatakan Triandis (Tahang, 2014: 6) bahwa kemampuan berpikir

kritis merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh disposisi berpikir kritis dan

sejumlah faktor pendukung lainnya.

Disposisi berpikir kritis siswa berpengaruh pada kemampuan berpikir kritisnya

karena semakin baik disposisi berpikir kritis siswa akan semakin baik pula

kemampuan berpikir kritisnya. Facione (Yunarti, 2011:9) menjelaskan bahwa

disposisi berpikir kritis merupakan sikap dasar dari motivasi internal untuk

berpikir kritis. Kecenderungan siswa untuk berpikir kritis akan memacunya untuk

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini mengakibatkan disposisi

berpikir kritis mampu menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena

itu, pengembangan disposisi berpikir kritis siswa merupakan hal yang sangat

penting, salah satunya disposisi berpikir kirtis siswa dalam pembelajaran

matematika.

Kenyataan di lapangan disposisi berpikir kritis matematis siswa masih kurang

berkembang dan masih perlu mendapatkan perhatian. Wawancara terhadap guru

5

kenyataan tersebut bahwa masih banyak siswa yang kurang memiliki kemauan

untuk memiliki rasa ingin tahu untuk berpikir pada level yang lebih kompleks,

kurang adanya kepercayaan diri terhadap proses inkuiri dalam menganalisis suatu

persoalan, serta kurang memiliki minat untuk mencari kebenaran pada

persoalan-persoalan yang bersifat kritis.

Disposisi berpikir kritis matematis siswa yang kurang berkembang dengan baik

disebabkan umumnya pembelajaran matematika di sekolah masih didominasi oleh

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang demikian

kurang memberikan kesempatan siswa untuk mengontruksi sendiri pengetahuan

mereka dan menyelesaikan persoalan matematika secara mandiri. Hal ini juga

terjadi di SMP Negeri 19 Bandarlampung, khususnya di kelas VII B. Sudah ada

beberapa siswa di kelas VII B SMP Negeri 19 Bandarlampung yang memiliki

disposisi berpikir kritis yang baik, dilihat dari keinginan mereka untuk berusaha

mencari kebenaran suatu persoalan yang bersifat kritis, memiliki rasa ingin tahu

untuk memaknai suatu pernyataan dan persoalan, serta rasa percaya diri yang

cukup tinggi dalam menganalisis suatu pernyataan dengan percaya pada proses

inkiuri dan pendapat yang diyakininya benar yang ditunjukkan dengan

mengerjakan persoalan matematika yang bersifat kritis ke depan kelas dan

menjawab atau menanggapi pertanyaan serta pernyataan kritis yang guru berikan.

Akan tetapi, tidak sedikit juga siswa yang bermalas-malasan untuk menunjukkan

sikap berpikir kritisnya (disposisi berpikir kritis), dengan alasan mereka bosan

jika pembelajaran hanya mendengarkan guru berbicara. Padahal disposisi berpikir

Pembelajaran matematika seharusnya dapat memacu siswa untuk dapat

menunjukkan disposisi berpikir kritis matematisnya. Dengan demikian,

diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar disposisi berpikir kritis siswa

dapat berkembang dengan optimal. Strategi pembelajaran yang tepat salah satunya

dapat tercipta jika guru mampu menerapkan aktivitas pembelajaran yang sesuai

dengan materi yang hendak disampaikan. Salah satu materi matematika di kelas

VII SMP semester genap adalah Persamaan Linier Satu Variabel. Karakteristiknya

yang abstrak membuat banyak guru kebingungan untuk merancang proses

pembelajarannya. Oleh karena itu, tidak jarang guru menggunakan metode

ceramah dalam pembelajaran materi ini. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan

secara ceramah, siswa akan cenderung bermalas-malasan untuk menunjukkan

sikap berpikir kritisnya sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Dengan

kondisi tersebut, penerapan pembelajaran yang dapat memberikan umpan untuk

memancing siswa dalam mengembangkan pola berpikir kritis sangat diharapkan.

Salah satu pembelajaran yang dapat diberikan untuk memancing siswa untuk

mengembangkan kemampuan berpikir kritis yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan

atau masalah, dimulai dari pertanyaan yang sederhana hingga pertanyaan yang

kompleks agar siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk mengikuti

pembelajaran secara aktif dan lebih tertantang untuk berpikir kritis. Hal tersebut

dipertegas oleh para pemikir dari The Critical Thinking Community (2013: 524)

yang menyatakan bahwa ”Thinking is not driven by answers but by questions”,

seseorang akan berpikir dan menentukan sikap jika dihadapkan oleh suatu

pertanyaan. Dengan demikian, agar dapat berpikir dan menentukan sikapnya,

seseorang harus dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu

7

Yunarti (2011: 14) mengatakan salah satu metode pembelajaran yang memuat

pertanyaan-pertanyaan kritis adalah metode Socrates. Metode ini berisi

pengajaran-pengajaran Socrates (469-399 SM) yang merupakan filsuf dari

Athena, Yunani dan menjadi salah satu figur filsuf Barat yang paling penting.

Pada metode Socrates banyak dialog yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan

kritis untuk memandu siswa dalam berpikir dan mengambil kesimpulan.

Pertanyaan yang diajukan dalam metode Socrates membimbing siswa untuk

mengonstruksi pengetahuannya berdasarkan dialog yang terjadi. Urutan

pertanyaannya terstruktur sehingga penanaman konsep kepada siswa pun lebih

terarah.

Pertanyaan-pertanyaan Socrates juga mampu mengembangkan disposisi berpikir

kritis siswa. Sebagai contoh, melalui pertanyaan Socrates tipe alasan-alasan dan

bukti penyelidikan berikut ini, “Mengapa anda bisa yakin bahwa yang dijelaskan

oleh teman anda benar?” Saat siswa berusaha menjelaskan jawaban dari

pertanyaan tersebut, saat itu pula siswa berusaha untuk mencari kebenaran (sikap

untuk selalu mendapatkan kebenaran), berpikiran terbuka (sikap untuk bersedia

mendengar atau menerima pendapat orang lain), sistematis (sikap rajin dan tekun

dalam berpikir), analitis (sikap untuk tetap fokus pada masalah yang dihadapi

serta berupaya mencari alasan-alasan yang bersesuaian), serta percaya diri dalam

berpikir kritis (sikap percaya diri terhadap proses inkuiri dan pendapat yang

diyakini benar).

Meskipun melalui pertanyaan-pertanyaan Socrates siswa mampu menunjukkan

Socrates yang bersifat terus menerus hingga siswa menemukan validitas

kebenaran dari suatu objek, dapat membuat siswa merasa takut dan bosan. Seperti

yang dikatakan oleh Lammendola (Baharun, 2014 : 5), yaitu salah satu kelemahan

metode Socrates adalah “creates a fear-ful learning environment” yang berarti

bahwa metode Socrates dapat menciptakan lingkungan belajar yang menakutkan.

Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan metode Socrates

digabungkan dengan suatu pendekatan lain agar mampu menutupi kekurangan

yang ada pada metode Socrates. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah

pendekatan Kontekstual. Depdiknas (2002:5) menyatakan:

“pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen, yakni: (1) kontruktivisme (Constuctivism), (2) bertanya (Questioning), (3) menemukan (Inquiri), (4) masyarakat belajar (Learning Community), (5) permodelan (Modeling), (6) Refleksi (Reflection), (7) penilaian sebenarnya(Authentic Assessment)”.

Dengan pendekatan ini pembelajaran dikaitkan dengan dunia nyata siswa dan

mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran yang

dilakukan menjadi lebih menyenangkan. Melalui pendekatan Kontekstual ini juga

matematika yang bersifat abstrak lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh

siswa. Pendekatan Kontekstual memberikan suatu lingkungan pembelajaran yang

menuntut siswa untuk mengontruksi dan menemukan berbagai informasi yang

berasal dari kehidupannya sehari-hari. Lingkungan pembelajaran yang demikian

menuntut siswa untuk memiliki rasa ingin tahu, mencari kebenaran, berpikiran

9

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan Kontekstual ini, guru bertugas

untuk memfasilitasi siswa menemukan sesuatu yang baru, sehingga siswa tidak

lagi hanya mendengarkan guru berbicara menjelaskan materi. Hal ini

mengakibatkan siswa lebih memiliki rasa ingin tahu untuk berpikir, berusaha

mencari kebenaran yang berasal dari pengalamanan dan pengetahuan yang ia

miliki, tekun dalam berpikir karena siswa benar-benar diberi kesempatan untuk

mengonstruksi sendiri pengetahuan mereka, serta bersikap analitis karena siswa

akan tetap fokus pada permasalahan yang sering mereka temukan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan Kontekstual ini tentu

berpotensi untuk mendorong siswa mengembangkan disposisi berpikir kritisnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembelajaran yang menggunakan

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendalam untuk menggali pengetahuan

siswa dan digabungkan dengan pembelajaran yang menghubungkan keadaan

nyata mampu menunjang disposisi berpikir kritis siswa. Oleh karena itu,

dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan disposisi berpikir kritis matematis

siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada disposisi berpikir kritis siswa. Disposisi berpikir

kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kecenderungan sikap

seseorang dalam kegiatan berpikir kritis yang ditandai oleh indikator-indikator

sebagai berikut:

1. Pencarian kebenaran (sikap untuk selalu mendapatkan kebenaran).

2. Berpikiran terbuka (sikap untuk bersedia mendengar atau menerima pendapat

3. Sistematis (sikap rajin dan tekun dalam berpikir).

4. Analitis (sikap untuk tetap fokus pada masalah yang dihadapi serta berupaya

mencari alasan-alasan yang bersesuaian).

5. Kepercayaan diri dalam berpikir kritis (sikap percaya diri terhadap proses

inkuiri dan pendapat yang diyakini benar).

6. Rasa ingin tahu (sikap yang menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu

atau isu yang berkembang).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana disposisi berpikir kritis matematis siswa

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pembelajaran

Socrates Kontekstual pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu

Variabel di SMP Negeri 19 Bandarlampung?”

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk

mendeskripsikan disposisi berpikir kritis matematis siswa selama proses

pembelajaran Socrates Kontekstual berlangsung pada materi Persamaan dan

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel di SMP Negeri 19 Bandarlampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Secara teoritis

11

acuan dalam melaksanakan profesinya, khususnya pada bidang studi Pendidikan

Matematika.

2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki tujuan yang penulis klasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan masukan

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lain, khususnya bagi peneliti

yang hendak meneliti berkaitan sikap siswa.

b. Bagi almamater

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna menambah khasanah keilmuan

khususnya bagi mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang nantinya akan

terjun sebagai tenaga-tenaga pendidik.

c. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi

guru–guru di SMP Negeri 19 Bandarlampung, sehingga dapat meningkatkan

kualitas mengajar para guru.

d. Bagi masyarakat

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang

diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi untuk

II. KAJIAN TEORI

A. Disposisi Berpikir Kritis

Menurut Karlimah (2010:10) belajar matematika tidak hanya sebatas

mengembangkan ranah kognitif semata. Akan tetapi, kecenderungan untuk

memiliki rasa ingin tahu, ulet, percaya diri, melakukan refleksi atas cara berpikir

seorang anak didik dalam menyelesaikan masalah matematis juga perlu

dikembangkan dalam matematika. Sikap-sikap tersebut dinamakan dengan

disposisi. Ada beberapa pengertian dari disposisi itu sendiri, diantaranya yaitu

menurut Ritchhart (Herlina, 2013: 174) yang mendefinisikan disposisi sebagai

“perkawinan” antara kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan atau

pengetahuan yang diamati. Sementara itu, Gavriel Salomon (Yunarti, 2011:36)

mendefinisikan disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan

kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi muncul dengan cara

tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa disposisi

merupakan kecenderungan seseorang untuk bersikap yang memungkinkan sikap

terebut muncul dengan cara tertentu. Kecenderungan-kecenderungan tersebut

membentuk pola perilaku dan karakter seseorang yang melekat dengan sendirinya

secara alami.

Disposisi yang berkaitan dengan pola pikir seseorang disebut juga dengan

13

yang mendefinisikan disposisi berpikir sebagai kecenderungan perilaku

intelektual dalam upaya mengidentifikasi sifat dari pola pikir. Terdapat

bermacam-macam bentuk berpikir salah satunya adalah berpikir kritis. Banyak

definisi dari berpikir kritis yang ditimbulkan dari studi-studi tentang berpikir kritis

itu sendiri. Menurut Ennis (Hassoubah, 2007: 87) berpikir kritis adalah berpikir

secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang

apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Sementara itu, Glazer (2001:13)

berpendapat bahwa,“critical thinking in mathematics is the ability and disposition

to incorporate prior knowledge, mathematical reasoning, and cognitive strategies

to generalize, prove, or evaluate unfamiliar mathematical situations in a reflective

manner”. Artinya berpikir kritis dalam matematika adalah kemampuan dan

disposisi untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, dan

strategi kognitif untuk menggeneralisasi, membuktikan atau mengevaluasi situasi

matematis yang kurang dikenal dalam cara yang reflektif. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan dan disposisi seseorang

untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menalar secara matematis

dan strategi kognitif untuk mengambil suatu keputusan. Dalam penelitian ini,

berpikir kritis yang dimaksud adalah menurut Yunarti (2011:23), yaitu

kemampuan untuk menginterpretasi, menganalisis dan mengevaluasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, berpikir kritis berbeda dengan mengakumulasikan

informasi. Seseorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak pengetahuan

Akan tetapi, seseorang pemikir kritis memiliki kemampuan untuk menyimpulkan

apa yang diketahuinya, mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk

memecahkan masalah, dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk

dirinya. Kemampuan-kemampuan tersebut biasanya terlihat melalui suatu sikap.

Sikap yang dilakukan berdasarkan kemampuan dari pemikiran itulah yang akan

memunculkan disposisi siswa. Disposisi dalam berpikir kritis itulah yang

dinamakan dengan disposisi berpikir kritis.

Sebagai pemikir kritis yang handal, seharusnya seseorang tidak hanya baik dalam

hal kognitif saja. Hal tersebut menekankan bahwa disposisi seseorang untuk

berpikir kritis merupakan salah satu komponen penting dalam berpikir kritis. Hal

ini dipertegas oleh Pratama (2012:8) yang menjelaskan bahwa tanpa

kecenderungan berpikir kritis, seseorang dapat memilih berhenti pada keadaan

telah mampu berpikir kritis. Kecenderungan seseorang untuk berpikir kritis

menjadi pembeda antara seorang yang hanya memiliki keterampilan kognitif

untuk berpikir kritis dengan seorang yang memiliki kompetensi dalam berpikir

kritis. Dengan demikian, disposisi membuat seseorang pemikir kritis memiliki

dorongan untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir kritisnya dalam

kehidupannya sehari-hari.

Disposisi berpikir kritis memegang peranan yang penting bagi seseorang dalam

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Menurut Cottrell (Yunarti, 2011:

38) pemikiran seseorang akan sulit akurat jika kondisi afektifnya kurang baik.

Sikap atau disposisi yang kurang baik akan memengaruhi

15

mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil akan kurang tepat. Pratama

(2012:12) mengatakan bahwa diposisi berpikir kritis dideskripsikan sebagai

semangat kekritisan atau kecenderungan untuk berpikir kritis yang memiliki

karakteristik keingintahuan mendalam, ketajaman pemikiran, ketekunan

mengembangkan akal, kebutuhan atas informasi yang dapat dipercaya. Selain itu,

Facione and Giancarlo (Connie, 2006:1) mengatakan bahwa “critical thinking

dispositions as a person’s internal motivation to think critically when faced with

problems to solve, ideas to evaluate, or decisions to make”, yang berarti bahwa

disposisi berpikir kritis sebagai suatu motivasi internal seseorang untuk berpikir

kritis ketika menghadapi pemecahan suatu masalah, mengevaluasi suatu ide, atau

membuat keputusan. Berdasarkan pemaparan di atas, disposisi berpikir kritis

merupakan kecenderungan seseorang untuk berpikir kritis yang memiliki

karakteristik keingintahuan mendalam, ketajaman pemikiran, ketekunan

mengembangkan akal, kebutuhan atas informasi yang dapat dipercaya ketika

menghadapi pemecahan suatu masalah, mengevaluasi suatu ide dan pembuatan

suatu keputusan.

Matematis berkaitan dengan matematika. Dengan demikian, dapat disimpulkan

disposisi berpikir kritis matematis dalam penelitian ini diartikan sebagai

kecenderungan seseorang untuk berpikir kritis yang memiliki karakteristik

keingintahuan mendalam, ketajaman pemikiran, ketekunan mengembangkan akal,

kebutuhan atas informasi yang dapat dipercaya ketika menghadapi pemecahan

suatu masalah, mengevaluasi suatu ide dan pembuatan suatu keputusan pada

Terdapat beberapa studi berhubungan dengan indikator disposisi berpikir kritis

yang dirangkum oleh Maulana (2013:3), yaitu sebagai berikut.

1. Pencarian kebenaran, dengan menunjukkan fleksibilitas dalam

mempertimbangkan beragam alternatif dan pendapat.

2. Keterbukaan pikiran, yang menunjukkan pemahaman dan rasa menghargai

pendapat orang lain.

3. Analitis, dengan ditunjukkan dengan tekun mengerjakan suatu permasalahan

saat menghadapi kesulitan.

4. Sistematis, dengan menunjukkan sikap rajin/tekun dalam melakukan

pencarian informasi yang relevan.

5. Kepercayaan diri, yang mengacu pada rasa percaya diri siswa kemampuannya

sendiri untuk memberikan alasan/penalaran.

6. Rasa ingin tahu, dengan menunjukkan bagaimana siswa yang bersangkutan

memiliki perhatian untuk terus peka terhadap informasi (well-informed).

7. Kedewasaan, dengan menunjukkan kehati-hatian dalam membuat atau

mengubah keputusan.

Pada penelitian ini, tidak menyertakan indikator kedewasaan sebagai fokus

penelitian. Hal ini disebabkan menurut Ricketts (Yunarti, 2011:30) kemampuan

berpikir kritis siswa memiliki hubungan yang lemah dengan salah satu indikator

disposisi berpikir kritis, yaitu kedewasaan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ricketts rendahnya hubungan tersebut diduga karena rendahnya level

17

menjadi alasan tidak digunakannya indikator kedewasaan sebagai fokus penelitian

mengingat kondisi psikis siswa yang menjadi subyek penelitian masih labil dan

belum sepenuhnya dewasa dalam pengambilan keputusan.

Indikator disposisi berpikir kritis yang digunakan pada penelitian ini adalah

indikator yang diadopsi dari penelitian Yunarti (2011:25). Indikator tersebut

antara lain:

1. Pencarian kebenaran (sikap untuk selalu mendapatkan kebenaran).

Adapun ciri-ciri indikator pencarian kebenaran dalam penelitian ini, sebagai

berikut:

a. Mencoba mencari alternatif-alternatif lain.

b. Mampu bersikap jujur terhadap pernyataan atau sikap atau pikiran orang

lain yang keliru.

c. Bersedia memperbaiki dan merevisi pendapat pribadi yang keliru dan

yang telah direfleksikan secara jujur oleh orang lain.

d. Bersikap adil dalam menanggapi semua penalaran.

e. Selalu berusaha mendapatkan dan memberikan informasi yang benar.

2. Berpikiran terbuka (sikap untuk bersedia mendengar atau menerima pendapat

orang lain).

Meskipun definisi berpikiran terbuka dalam penelitian ini adalah bersedia

mendengar atau menerima pendapat orang lain. Akan tetapi, seorang pemikir

kritis tidak akan dengan mudah menerima pendapat seseorang jika tidak

pengetahuan. Artinya, seseorang yang mampu berpikiran terbuka dengan baik

berarti orang tersebut mampu membedakan segala ide, pandangan, data, teori,

dan kesimpulan diantara dua pilihan suatu kebenaran yaitu benar atau salah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ciri-ciri berpikiran terbuka dalam

penelitian ini, yaitu:

a. Memahami pendapat orang lain.

b. Fleksibel dalam mempertimbangkan pendapat orang lain.

c. Bersedia mengambil atau merubah posisi jika alasan atau bukti sudah

cukup kuat untuk itu.

d. Peka terhadap perasaan, tingkat pengetahuan, tingkat kesulitan yang

dihadapi orang lain.

3. Sistematis (sikap rajin dan tekun dalam berpikir).

Hendrawati (2012:26) berpendapat bahwa berpikir secara sistematik

(sistematic thinking)berarti memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka

metode tertentu dan terdapat urutan serta proses pengambilan keputusan.

Adapun ciri-ciri sistematis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Rajin dalam mencari informasi atau alasan yang relevan.

b. Jelas dalam bertanya.

c. Tertib dalam bekerja.

4. Analitis (sikap untuk tetap fokus pada masalah yang dihadapi serta berupaya

mencari alasan-alasan yang bersesuaian).

Berpikir analitis sendiri menurut Spencer (Dina, 2012:11) merupakan

19

yang melibatkan keterampilan memahami situasi dengan cara memecah

situasi-situasi tersebut menjadi bagian-bagian. Adapun ciri-ciri analitis pada

penelitian ini, yaitu:

a. Ketekunan dalam berpikir meskipun banyak kesulitan yang dihadapi.

b. Mencari pernyataan yang jelas dari suatu kesimpulan atau pertanyaan.

c. Mencari alasan-alasan yang bersesuaian.

d. Memilih dan menggunakan kriteria dengan alasan yang tepat.

5. Kepercayaan diri dalam berpikir kritis (sikap percaya diri terhadap proses

inkuiri dan pendapat yang diyakini benar).

Menurut Lauster (2002:4) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau

keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya

tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai

keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi

dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal

kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Adapun ciri-ciri analitis pada

penelitian ini, yaitu:

a. Menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya.

b. Percaya diri pada proses inkuiri yang diyakini benar.

c. Percaya diri pada penalaran orang lain yang diyakini benar.

6. Rasa ingin tahu (sikap yang menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu

atau isu yang berkembang).

Menurut Yesildere dan Turnuklu (Maulana, 2013:6), rasa ingin tahu

hal-hal baru dengan harapan untuk mendapatkan manfaat. Adapun ciri-ciri

rasa ingin tahu pada penelitian ini, yaitu:

a. Mencoba menggunakan hasil berpikir orang lain.

b. Menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau isu yang

berkembang.

B. Metode Socrates

Menurut Maxwell (2008), sekitar 2400 tahun yang lalu, Socrates sudah memulai

dengan mengajar siswa-siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan, dialog, dan

debat untuk menemukan berbagai definisi filosofi seperti kebahagiaan, keadilan,

kebajikan, dan lain-lain. Percakapan-percakapan yang dilakukan Socrates dengan

siswa-siswanya tersebut dicatat oleh Plato, salah seorang siswa kesayangan

Socrates, dan diterbitkan dalam bukuGorgias, Euthyphro,Apology, danRepublic.

Maxwell (2008) mengatakan bahwa metode yang diajarkan Socrates disebut

metode Socrates karena untuk mengabadikan nama penciptanya yaitu filsuf asal

Yunani yang bernama Socrates (469-399 BC). Metode Socrates adalah prosedur

pengajaran lama yang mempunyai sejarah dan prestise panjang pada zaman

Yunani awal. Subjek percakapan Socrates sering berkisar tentang ide-ide seperti,

keadilan, kebajikan, keindahan, keberanian, kesederhanaan, dan persahabatan.

Pencarian definisi berfokus pada sifat sebenarnya dari subjek melalui pertanyaan,

bukan hanya tentang bagaimana kata itu digunakan dengan benar dalam sebuah

21

Gaya percakapan Socrates sendiri melibatkan penolakan terhadap pengetahuan

(Socratic irony). Dalam percakapan tersebut, Socrates menjadi siswa dan

membuat lawan bicaranya sebagai guru. Socrates menolak setiap upaya untuk

lulus dari ide-ide orang lain sebagai kebenaran. Socrates tidak tertarik pada

pembicaraan orang lain. Dia hanya akan fokus pada seseorang yang berpikir

sendiri. Melalui proses menjawab pertanyaan Socrates itulah, mereka mengalami

pemikiran asli mereka sendiri dalam konteks memeriksa ide-ide mereka sendiri

dan diri mereka sendiri.

Maxwell (2008) mendefinisikan Metode Socrates sebagai “…a process of

inductive questioning used to successfully lead a person to knowledge through

small step” yang artinya metode Socrates sebagai suatu proses dari

pertanyaan-pertanyaan induktif yang sukses memimpin seseorang untuk mendapati

pengetahuannya melalui langkah-langkah kecil. Sementara itu, Hatta (Pahlevi,

2014:7) menyatakan bahwa Metode Socrates merupakan suatu metode

pembelajaran yang dilakukan dengan cara percakapan atau perdebatan dengan

melibatkan dua orang atau lebih, saling berdiskusi, dan dihadapkan dengan suatu

deretan pertanyaan-pertanyaan, sedimikan sehingga siswa mampu menemukan

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit.

Selain itu, Yunarti (2011:47) menarik suatu gambaran mengenai Metode Socrates,

sebagai berikut:

1. Metode Socrates merupakan sebuah metode yang memuat dialog atau diskusi

yang dipimpin oleh guru. Pentingnya guru dalam memimpin dialog atau

diskusi ini karena hanya gurulah yang tahu tujuan pembelajaran yang akan

2. Metode Socrates memuat pertanyaan-pertanyaan induktif, dimulai dari

pertanyaan-pertanyaan sederhana sampai kompleks, yang digunakan untuk

menguji validitas keyakinan siswa terhadap suatu objek.

3. Metode Socrates merupakan metode yang konstruktif bagi siswa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Socrates

adalah suatu metode pembelajaran yang disajikan guru yang memuat

pertanyaan-pertanyaan induktif, dari yang sederhana hingga kompleks, dan dari

pertanyaaan-pertanyaan tersebut diharapkan agar siswa dapat menggali sendiri pemahamannya

dan untuk menguji validitas keyakinan siswa terhadap suatu objek.

Metode Socrates merupakan salah satu metode yang tergolong dalam model

pembelajaran discovery (penemuan). Hal ini disebabkan karakter

pertanyaan-pertanyaan Socrates melatih siswa untuk mampu memperjelas ide-ide mereka

sendiri dan dapat mendefinisikan konsep-konsep yang mereka maksud dengan

mendetail. Menurut Johwnson, D. W. & Johnson, R. T, (Nurjannah dkk, 2014)

metode Socrates diajarkan dengan cara bertanya jawab untuk membimbing dan

memperdalam tingkat pemahaman yang berkaitan dengan materi yang diajarkan

sehingga anak didik mendapatkan pemikirannya sendiri dari hasil konflik kognitif

yang terpecahkan. Pembelajaran dengan metode Socrates menuntut pembelajar

berpikir kritis dan hasil akhirnya juga bersikap kritis. Metode ini juga

menekankan dialog-dialog pemikiran sebagai usaha mengungkapkan sesuatu

objek pembahasan menuju pada hakikat terdalamnya.

Proses pembelajaran yang menerapkan metode Socrates adalah pembelajaran

23

mengetahui sesuatu isi yang berkaitan dengan materi tertentu. Secara umum

pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu kegiatan awal,

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Menurut Qosyim (2007: 15) terdapat enam

tahapan prosedural metode Socrates yaitu: (1) menentukan topik materi pokok

bahasan apa yang akan dipelajari, (2) mengembangkan dua atau tiga pertanyaaan

umum dan memulai pelaksanaan tanya jawab, (3) melihat atau mengobservasi

apakah pada diri siswa ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan, pertentangan,

atau konflik kognitif, (4) menanyakan kembali tentang hal-hal yang menimbulkan

konflik kognitif, (5) melanjutkan tanya jawab sehingga siswa dapat memecahkan

konflik sampai bergerak ke tingkat analisis lebih dalam, dan (6) menyimpulkan

hasil tanya jawab dengan menunjukkan hal-hal penting yang seharusnya diperoleh

siswa.

Seluruh percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan yang bersifat

membangun pengetahuan siswa. Dalam Permalink (Yunarti, 2011: 54-55),

Richard Paul telah menyusun enam jenis pertanyaan Socrates. Keenam jenis

pertanyaan tersebut adalah pertanyaan klarifikasi, asumsi-asumsi penyelidikan,

alasan-alasan dan bukti penyelidikan, titik pandang dan persepsi, implikasi dan

konsekuensi penyelidikan, dan pertanyaan tentang pertanyaan. Jenis-jenis

pertanyaan Socrates, contoh-contoh pertanyaan, serta kaitannya dengan indikator

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pertanyaan Socrates dan Contoh Pertanyaannya serta Kaitannya dengan Indikator Disposisi Berpikir Kritis

No Tipe Pertanyaan Contoh Pertanyaan

Kaitannya dengan Indikator Disposisi Berpikir Kritis

1. Klarifikasi Apa yang anda maksud dengan ….?

2. Asumsi-asumsi Penyelidikan Apa yang anda asumsikan? Bagaimana anda bisa

4. Titik pandang dan persepsi Apa yang anda bayangkan dengan hal tersebut?

5. Implikasi dan Konsekuensi Penyelidikan

6. Pertanyaan tentang pertanyaan Apa maksudnya? Apa yang menjadi poin

Berdasarkan contoh-contoh pertanyaan di atas, terlihat bahwa contoh-contoh

pertanyaan tersebut sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering diujarkan

oleh guru pada metode tanya jawab biasa dalam suatu pembelajaran. Akan tetapi,

menurut Jones, Bagford dan Walen (Yunarti, 2011: 50-51) terdapat dua hal pokok

yang membedakan Metode Socrates dengan metode tanya-jawab lainnya.

25

berada dalam diri siswa dan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang

tepat dapat menyebabkan pengetahuan tersebut muncul ke permukaan. Hal ini

menunjukkan, bahwa sebenarnya siswa sudah memiliki pengetahuan yang

dimaksud hanya saja belum menyadarinya. Gurulah yang bertugas sebagai

fasilitator dan motivator untuk menarik keluar pengetahuan tersebut agar dapat

dirasakan keberadaannya oleh siswa. Sebagai contoh, ketika guru hendak

menjelaskan pengertian tentang persamaan linier satu variabel, sebaiknya guru

memberikan banyak eksperimen dan pertanyaan yang dapat membantu siswa

mengonstruksi pengertian dari persamaan linier satu variabel secara mandiri.

Kedua, pertanyaan-pertanyaan dalam Metode Socrates digunakan untuk menguji

validitas keyakinan siswa mengenai suatu objek secara mendalam. Hal ini

menunjukkan jawaban yang diberikan siswa harus dipertanyakan lagi sehingga

siswa yakin bahwa jawabannya benar atau salah. Guru tidak boleh berhenti

bertanya sebelum yakin bahwa jawaban siswa sudah tervalidasi dengan baik.

Pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang diberikan contohnya adalah:

Apakah anda yakin bahwa jawabannya seperti itu?

Apa yang membuat anda yakin ?

Bagaimana jika ……?

Apa yang membuat anda merubah pikiran anda?

Dengan demikian, apakah anda masih yakin dengan jawaban pertama yang anda

sebutkan tadi?

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates seperti yang telah

disebutkan di atas, siswa dituntut untuk mampu menggali pemahamannya sendiri

benar atau tidak jawabannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanyaan-pertanyaan Socrates yang kritis mampu mengeksplorasi kemampuan berpikir

kritis siswa untuk mendapatkan kebenaran suatu objek. Hal tersebut pasti

berdampak pada pengembangan disposisi berpikir kritisnya juga, karena disposisi

merupakan sikap dasar dari motivasi internal untuk berpikir kritis.

C. Pendekatan Kontekstual

Pada dasarnya, landasan filsafah pendekatan kontekstual adalah kontruktivisme,

yaitu filsafah belajar yang menurut Center on Education and Work at the

University of Wisconsin Madison (Kunandar, 2007:295) adalah suatu konsepsi

belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan

situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara

pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga,

masyarakat, dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. Setiap siswa harus

mengonstruksi pengetahuannya sendiri yang dihubungkan dengan kehidupan

mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan pengetahuan bukan merupakan hal yang

langsung jadi melainkan sesuatu yang berkembang secara terus menerus. Pada

proses itu keaktifan seseorang yang ingin tahu amat berperan dalam

perkembangan pengetahuan.

Muslich (2007: 41) mengatakan pembelajaran kontekstual atau contextual

teaching and learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan

27

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain,

dalam pembelajaran Kontekstual tugas guru adalah untuk memfasilitasi siswa

dalam menemukan sesuatu yang baru (pengetahuan dan keterampilan) serta

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonstruk pengetahuannya

sendiri. Dengan demikian, siswa akan lebih produktif dan inovatif.

Selain itu, Nurhadi (2002:20) mengatakan pendekatan kontekstual adalah konsep

belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran efektif. Lebih lanjut, Johnson

(Kunandar, 2007: 295) mengartikan pembelajaran kontekstual adalah sesuatu

proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan

pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks

kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya,

sosialnya, dan budayanya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran

kontekstual adalah suatu konsep belajar yang dibuat guru untuk membantu siswa

dalam menghubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari

siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan melalui proses mengonstuksi sendiri, sebagai bekal

kontekstual akan mendorong ke arah belajar yang lebih aktif. Hasil ini akan

mampu mengembangkan disposisi berpikir siswa karena menurut Natawidjaja

(Kunandar, 2007: 294) belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif,

dan psikomotorik.

Pada proses pembelajaran berlangsung harus ada upaya yang menjadi perhatian

guru agar tujuan yang diharapkan tercapai. Menurut Zahorik (Nurhadi, 2002: 7)

ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual,

yaitu:

a. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge):

b. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowlegde) dengan cara

mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya;

c. Pemahaman pengetahuan (undestanding knowlegde), yaitu dengan cara: (1)

menyusun konsep sementara (hipotesis), (2) melakukan sharing kepada orang

lain agar mendapat tanggapan (validasi), dan (3) konsep tersebut direvisi dan

dikembangkan;

d. Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge)

e. Melakukan refleksi (refecting knowledge) terhadap strategi pengembangan

pengetahuan tersebut.

Lima praktik pengajaran pendekatan kontekstual seperti yang disebutkan Zahorik

di atas, merupakan bahan acuan bagi guru untuk menerapkan pendekatan

29

mengutamakan strategi pembelajaran dari pada hasil belajar, yakni proses

pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja

dan yang dialaminya, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Melalui

pendekatan Kontekstual yang mengontruksi pengetahuan siswa sendiri

berdasarkan pengalamannya. Dengan demikian, pendekatan Kontekstual ini

mampu mengembangkan disposisi berpikir kritis seperti yang diharapkan.

Menurut Johnson (Kunandar, 2007: 296-297) terdapat delapan komponen utama

dalam pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut.

a. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections).

Artinya, siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara

aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat

bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar

sambil berbuat(learning by doing).

b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work).

Artinya, siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai

konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai

anggota masyarakat.

c. Belajar yang diatur sendiri (self regulated learning).

d. Bekerja sama (collaborating). Artinya, siswa dapat bekerja sama, guru

membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka

memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling

e. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Artinya, siswa

dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan

kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah,

membuat keputusan, dan menggunakan logika serta bukti-bukti.

f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual). Artinya,

siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki

harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. Siswa

tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa.

g. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Artinya, siswa

mengenal dan mencapai standar yang tinggi: mengidentifikasi tujuan dan

memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada siswa

cara mencapai apa yang disebut “excellence.”

h. Menggunakan penilaian autentik (using authentic asessment).

Berdasarkan komponen yang disebutkan oleh Johnson di atas, maka pendekatan

Kontektual dapat membentuk sikap seorang siswa untuk selalu mendapatkan

kebenaran dari suatu proses berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadinya,

berpikiran terbuka karena siswa diberi kesempatan untuk bekerjasama, bersikap

analitis yaitu untuk tetap fokus pada masalah yang dihadapi dengan berupaya

mencari alasan-alasan yang bersesuaian karena siswa diberi kesempatan untuk

mengkontruksi sendiri pengetahuan mereka melalui pengetahuan, dan pengalaman

pribadinya yang sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

adalah sikap-sikap disposisi berpikir kritis. Oleh karena itu, melalui pendekatan

31

Sementara itu, Kunandar (2007: 305-317) menyebutkan terdapat tujuh komponen

utama pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas,

yaitu sebagai berikut.

a. Konstruktivisme

Kontruktivisme adalah landasan berpikir pembelajaran kontekstual yang

menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit). Dalam kontruktivisme

pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan “menerima”

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran siswa membangun sendiri pengetahuan

mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi

pusat kegiatan, bukan guru. Dalam pandangan kontruktivisme “strategi

memperoleh” lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh

dan mengingat pengetahuan. Oleh karena itu, tugas guru adalah memfasilitasi

proses tersebut dengan: (1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi

siswa; (2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya

sendiri; (3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam

belajar.

b. Menemukan(Inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis

kontekstual yang berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan yang

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi

hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang

mata pelajaran dapat menggunakan pendekatan inkuiri. Kata kunci dari strategi

inkuiri adalah “siswa menemukan sendiri”.

c. Bertanya(Questioning)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya

merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Bertanya dalam

pembelajaran sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai

kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian

penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu menggali

informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Dalam aktivitas belajar, kegiatan

bertanya dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa,

antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang lain dan sebagainya.

d. Masyarakat Belajar(Learning Community)

Masyarakat belajar pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut.

1) Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan

pengalaman.

2) Ada kerja sama untuk memecahkan masalah.

3) Pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik daripada kerja secara

individual.

4) Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok

mempunyai tanggung jawab yang sama.

33

6) Menciptakan situasi kondisi yang memungkinkan seorang anak belajar

dengan anak lainnya.

7) Ada rasa tanggung jawab dan kerja sama antara kelompok untuk saling

memberi dan menerima.

8) Ada fasilitator/guru yang memandu proses belajar dalam kelompok

9) Harus ada komunikasi dua arah atau multiarah

10) Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik.

11) Ada kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain.

12) Tidak ada kebenaran yang hanya satu saja.

13) Dominasi siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang lambat/lemah pula

bisa berperan.

14) Siswa bertanya kepada teman-temannya.

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Seorang

guru yang mengajari siswanya bukan merupakan masyarakat belajar karena

komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke

arah siswa. Dalam hal ini yang belajar siswa bukan guru. Dalam masyarakat

belajar, dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam kegiatan masyarakat

belajar memberi informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Semua pihak

harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau

keterampilan berbeda yang harus dipelajari.

e. Pemodelan (Modeling)

Pemodelan artinya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan

satu-satunya model. Guru dapat merancang model dengan melibatkan siswa,

dengan cara ikut serta memberi contoh kepada temannya. Pemodelan pada

dasarnya adalah bagaimana cara guru untuk menuangkan gagasan yang ada dalam

pikirannya, mendemonstrasikan segala sesuatu agar siswa dapat fokus belajar, dan

melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa melakukannya. Pemodelan dapat

berupa demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke

belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lau. Refleksi

merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima.

Siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang

baru diterima. Kunci dari kegiatan refleksi adalah bagaimana pengetahuan itu

mengendap di benak siswa.

g. Penilaian yang sebenarnya(Authentic Assesment)

Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan

gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa

perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses

pembelajaran yang benar. Penilaian yang sebenarnya adalah kegiatan menilai

siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun

35

Berdasarkan tujuh komponen utama pendekatan kontekstual di atas, menemukan

(inquiry) dan bertanya (questioning) merupakan strategi utama pembelajaran

kontekstual hal ini sesuai dengan pertanyaan Socrates yang bersifat konstruktif.

Dalam pembelajaran Socrates Kontekstual ini guru bertugas untuk memfasilitasi

siswa untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan baru. Siswa benar-benar

mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang sedang dipelajari. Dengan demikian,

siswa akan lebih produktif dan inovatif. Bertanya merupakan hal yang penting

bagi pembelajaran kontekstual karena dapat menggali informasi, mengecek

pemahaman siswa, dan membangkitkan respon siswa, serta dapat memfokuskan

perhatian siswa. Dengan menggunakan pertanyaan Socrates yang bersifat kritis,

maka menimbulkan gabungan pembelajaran yang positif yang akan

mengembangkan disposisi berpikir kritis siswa. Selanjutnya, pada penelitian ini

komponen pembelajaran berupa penilaian autentik atau penilaian yang sebenarnya

tidak digunakan. Hal ini disebabkan peneliti hanya melihat sikap siswa yang

berhubungan dengan berpikir kritis matematisnya, tidak menilai hasil setiap

pekerjaan siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.

Dalam penelitian ini, pembelajaran Socrates Kontekstual yang dimaksud adalah

pembelajaran dalam matematika dengan menggunakan metode Socrates dan

pendekatan Kontekstual. Tahapan-tahapan dalam metode pembelajaran Socrates

melalui pedekatan Kontesktual dalam penelitian ini dilaksanakan secara terurut,

yaitu sebagai berikut.

1. Pendahuluan

Guru memfokuskan siswa pada masalah situasi kontekstual yang dihadapi

dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang diajarkan pada pertemuan