ABSTRAK

EVALUASI MUTU BENIH LIMA GALUR KACANG TANAH (Arachis hypogaeaL.) PADA TARAF UMUR PANEN

Oleh

Widiya Wirawan

Persentase pertumbuhan kecambah akan sangat mempengaruhi mutu benih.

Benih yang bermutu merupakan benih yang memenuhi syarat memiliki nilai

viabilitas tinggi. Varietas kacang tanah yang berdaya hasil tinggi dapat diperoleh

antara lain melalui introduksi galur atau varietas, seleksi, dan persilangan.

Introduksi galur atau varietas dapat bermanfaat dalam menambah keragaman

genetik untuk keperluan pemuliaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui mutu fisiologis dari galur benih kacang tanah yang belum dirilis.

Perlakuan terdiri atas lima galur benih kacang tanah dan empat waktu panen yaitu

80 Hari Setelah Tanam (HST), 85 HST, 90 HST, dan 95 HST. Rancangan

percobaan yang digunakan adalah rancangan kelompok teracak sempurna (RKTS)

dengan tiga kelompok. Homogenitas ragam antarperlakuan diuji dengan uji

Bartllet dan kemenambahan model diuji dengan uji Tukey. Pengujian hipotesis

dilakukan pada taraf nyata 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Galur

J/91283-99-C-192-17 (a2), 7720/0210/PEMALANG (a3), dan

Widiya Wirawan galur G/92088//92088-02-B-2-9 (a1) dan GH 02/G-2000-B-653-54-28 (a5)

menghasilkan mutu benih yang terendah tergantung pada umur panen optimum

yang berbeda. Galur a2memiliki umur panen 88,6091,20 hari; galur a3

memiliki umur panen 87,4390,08 hari; dan galur a4memiliki umur panen

90,2591,80 hari. Variabel yang mendukung adalah daya berkecambah,

kecepatan berkecambah, keserempakan berkecambah, panjang tajuk, panjang

akar, dan bobot kering kecambah normal. Galur a1memiliki umur panen

87,6390,41 hari; galur a5memiliki umur panen 88,2189,99 hari. Variabel

yang mendukung adalah kecepatan berkecambah, panjang tajuk, panjang akar,

dan bobot kering kecambah normal.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Propinsi Lampung pada tanggal 14

September 1989. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan

Bapak Sri Widodo dan Ibu Ruri Supadmi.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK YWKA Bandar

Lampung, Propinsi Lampung pada tahun 1995, Sekolah Dasar di SD Fransiskus

1 Bandar Lampung pada tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri

23 Bandar Lampung pada tahun 2004, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5

Bandar Lampung pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Agronomi

yang pada tahun 2008 menjadi Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian

Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

(SPMB). Pada November 2010–Desember 2010, penulis melaksanakan Praktik

Umum di PT Andal Hasa Prima (PT AHP) Lampung. Selama perkuliahan,

penulis pernah menjadi asisten dosen mata kuliah Teknologi Benih semester

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,

Kupersembahkan karya kecilku sebagai tanda cinta, hormat, dan baktiku kepada

Ibu Ruri Supadmi dan Bapak Sri Widodo serta adik-adiku Widya Ratnaningrum dan Widya Febriandaru yang selalu menyayangi, medo’akan, dan

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

SANWACANA

Penulis memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Penuh Kasih, karena berkat

rahmat, kasih dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Paul Timotiwu, M.S., selaku pembimbing pertama atas ide,

bimbingan, saran, nasehat dan kesabaran yang diberikan selama proses

penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Ir. Ermawati, M.S., selaku pembimbing kedua atas nasehat, kritik, arahan,

koreksi, bimbingan dan saran untuk penulis selama penyelesaian skripsi.

3. Ibu Ir. Yayuk Nurmiati, M.S., selaku pembahas atas nasehat, bimbingan,

kritik, arahan, koreksi, dan sarannya untuk penulis dalam rangka penyelesaian

skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Setyo Dwi Utomo, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Budidaya

Pertanian dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis

selama masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas

ii 7. Ibu Ruri Supadmi, Bapak Sri Widodo, Widya Ratnaningrum, Widya

Febriandaru atas kasih sayang, doa, dan semangatnya yang selalu tercurah

untu penulis.

8. Dolly Saputra, Sri Purwanti Agustini, I Made Ratna Diane, I ketut Tri

Suantike, Eko Abadi Novrimansyah, David Simamora, Adi Cahyadi, dan

Ambar Yusni Perdani yang telah memberikan saran, masukan dan waktunya

dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

9. Kepada teman-teman Agronomi 2007 Universitas Lampung yang selalu

memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2014

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 4

1.3 Landasan Teori ... 5

1.4 Kerangka Pemikiran ... 7

1.5 Hipotesis ... 9

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1 Gambaran Umum Kacang Tanah ... 10

2.2 Umur Panen ... 13

2.3 Mutu Benih ... 13

III. BAHAN DAN METODE ... 16

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 16

3.2 Bahan dan Alat ... 16

3.3 Metode Penelitian ... 16

3.4 Pelaksanaan Penelitian ... 18

3.5 Pengamatan ... 19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

4.1 Hasil Penelitian ... 21

iv

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 41

5.1 Kesimpulan ... 41

5.2 Saran ... 41

PUSTAKA ACUAN ... 42

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Uji perbandingan ortogonal daya berkecambah. ………….….... 22

2. Uji perbandingan ortogonal kecepatan berkecambah. ... 25

3. Uji perbandingan ortogonal keserempakan berkecambah. ……… 28

4. Uji perbandingan ortogonal panjang tajuk. ... 31

5. Uji perbandingan ortogonal panjang akar. ….... 34

6. Uji perbandingan ortogonal bobot kering kecambah normal ... 36

7. Data daya berkecambah galur pada taraf umur panen. ... 46

8. Uji kesamaan ragam daya berkecambah. …………...... 47

9. Analisis ragam daya berkecambah. ... 48

10. Hasil uji perbandingan ortogonal daya berkecambah. ………...... 49

11. Data kecepatan berkecambah galur pada taraf umur panen. ... 51

12. Uji kesamaan ragam kecepatan daya berkecambah. ... 52

13. Analisis ragam kecepatan berkecambah. ... 53

14. Hasil uji perbandingan ortogonal kecepatan berkecambah. …... 54

15. Data keserempakan berkecambah galur pada taraf umur panen. ………..... 56

16. Uji kesamaan ragam keserempakan berkecambah. ... 57

17. Analisis ragam keserempakan berkecambah. ... 58

vi

19. Data panjang tajuk galur pada taraf umur panen. ... 61

20. Uji kesamaan ragam panjang tajuk. ... 62

21. Analisis ragam panjang tajuk. ...….. 63

. 22. Hasil uji perbandingan ortogonal panjang tajuk. ……….. 64

23. Data panjang akar galur pada taraf umur panen. ... 66

24. Uji kesamaan ragam panjang akar. ... 67

25. Analisis ragam panjang akar. ...…... 68

26. Hasil uji perbandingan ortogonal panjang akar. ... 69

27. Data bobot kering kecambah normal galur pada taraf umur panen. ... 71

28. Uji kesamaan ragam bobot kering kecambah normal. ... 72

29. Analisis ragam bobot kering kecambah normal. ...….. 73

vii DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tata letak percobaan. ... 17

2. Pengaruh galur dan umur panen terhadap daya berkecambah. ... 23

3. Pengaruh galur dan umur panen terhadap

kecepatan berkecambah. ... 26

4. Pengaruh galur dan umur panen terhadap

keserempakan berkecambah. ... 29

5. Pengaruh galur dan umur panen terhadap panjang tajuk. ... 32

6. Pengaruh galur dan umur panen terhadap panjang akar. ... 33

7. Pengaruh galur dan umur panen terhadap

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kacang tanah (Arachis hypogaeaL.) merupakan salah satu dari enam komoditas

terpenting di dunia. Sebagai tanaman kacang-kacangan sumber protein dan lemak

nabati, kacang tanah menempati posisi kedua setelah kedelai. Biji kacang tanah

diketahui mengandung protein (25-35%), lemak (43-55%), nikotimin, thiamin,

dan vitamin E. Selain dapat dikonsumsi langsung kacang tanah juga digunakan

sebagai bahan baku industri makanan.

Produktivitas yang rendah dan tingkat konsumsi kacang tanah yang tinggi

menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor kacang tanah

terbesar di dunia. Produktivitas kacang tanah di Indonesia adalah 1,195 ton pada

tahun 2007 dan 1,125 ton pada tahun 2008 (Deptan, 2011).

Beberapa kendala yang dapat menyebabkan rendahnya hasil yang dicapai

diantaranya pengolahan tanah yang kurang optimal, serangan hama dan penyakit,

penggunaan mutu benih yang rendah, dan karena varietas yang diusahakan

berdaya hasil rendah. Keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penggunaan

varietas yang berdaya hasil tinggi diharapkan dapat meningkatkan produksi.

Varietas kacang tanah yang berdaya hasil tinggi dapat diperoleh antara lain

2 atau varietas dapat bermanfaat dalam menambah keragaman genetik dari bahan

yang tersedia untuk keperluan pemuliaan yang berasal dari negara lain, sedangkan

persilangan digunakan untuk menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan.

Pengamatan terhadap galur introduksi, galur hasil persilangan (hibridisasi),

maupun galur hasil mutasi buatan, bertujuan untuk mendapatkan beberapa galur

harapan sebagai calon individu baru (Adisarwanto, 2000).

Pengujian terhadap galur-galur introduksi kacang tanah diharapkan untuk

memperoleh galur yang mempunyai potensi hasil yang tinggi dan mampu

beradaptasi dengan baik di lingkungan tanamnya. Keragaman genetik memiliki

peran penting pada suatu individu untuk menampilkan sifat-sifat tertentu yang

berbeda dengan individu lainnya. Keragaman terbesar terjadi pada keragaman

antargalur, keragaman tersebut merupakan kelompok populasi yang secara genetik

berbeda serta keragaman dalam galur tersebut terdapat bermacam-macam famili

homozigot (Kasno, 1999).

Galur-galur unggul baru diharapkan memiliki potensi produksi dan mutu benih

yang tinggi. Menurut Sadjad (1994), mutu benih adalah mutu yang disandang

oleh benih yang mencakup mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu genetik. Mutu

fisik adalah mutu atau kualitas benih yang dapat dilihat dari luar atau penampakan

benihnya seperti ukuran benih, warna benih, dan kulit benih. Mutu fisiologis

adalah mutu berdasarkan kemampuan benih untuk berkecambah dan kekuatan

tumbuh benih, sedangkan mutu genetik dapat dilihat dari tingkat kemurnian benih

3 benih dikatakan bermutu tinggi apabila benih tersebut memiliki viabilitas yang

tinggi.

Benih mencapai kematangan fisiologis sewaktu terikat dengan tanaman induknya.

Pada saat kematangan fisiologis itu benih memiliki viabilitas yang maksimal,

demikian pula dengan bobot keringnya. Hal inilah yang menjamin tingginya

viabilitas benih. Selanjutnya penyakit dan hama, kekurangan air serta kekurangan

makanan, baik pada tanaman induk sewaktu pertumbuhan dan perkembangannya

atau pada waktu pematangan fisik benih tersebut, faktor yang demikian

berpengaruh terhadap tingginya viabilitas benih (Kartasapoetra, 2003).

Tingkat kematangan seringkali diungkapkan sebagai salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap viabilitas benih, terutama dalam hal daya dan kecepatan

berkecambah benih (Mayer dan Mayber, 1975). Dalam konsep Steinbauer–

Sadjad (Sadjdad, 1993) dikemukakan bahwa benih dapat mempunyai kemampuan

berkecambah yang berbeda selama proses pematangannya, dan secara umum

dapat dibedakan kedalam tiga fase. Fase pertama adalah saat benih pada kondisi

matang morfologis sampai benih matang untuk berkecambah. Fase kedua

merupakan periode dimana benih mempunyai viabilitas maksimal, sedangkan fase

ketiga merupakan periode terjadinya penurunan viabilitas benih.

Panen sebelum tercapainya matang optimum akan menghasilkan produksi yang

rendah, benih muda, dan kualitas benih rendah (McDonald dan Copeland, 1997).

Penundaan umur panen walau hanya beberapa hari dapat menyebabkan

4 kematangan benih optimum pada benih agar dapat dipanen dengan kualitas benih

yang baik dan hasil yang lebih tinggi (Bedaneet al., 2006).

Informasi yang lengkap mengenai kualitas maupun perilaku perkecambahan benih

tidak hanya bermanfaat bagi upaya budidaya tanaman, tetapi juga untuk upaya

pelestarian plasma nutfah. Dalam hal ini, viabilitas benih dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya merupakan aspek penting yang perlu diungkapkan. Viabilitas

benih dapat diartikan sebagai kemampuan benih untuk berkecambah dan

menghasilkan tanaman normal. Pengertian ini menempatkan viabilitas sebagai

sinonim dari kapasitas berkecambah benih. Benih dinilai viabel atau nonviabel

tergantung dari kemampuannya untuk berkecambah dan membentuk tanaman

normal.

Galur kacang tanah yang berbeda tentu akan memiliki respon yang berbeda pula

pada waktu masak optimumnya. Galur tertentu akan mencapai masak optimum

pada umur yang berbeda untuk dapat mencapai mutu terbaiknya. Penelitian ini

dilakukan untuk mengevaluasi lima galur kacang tanah yang diberi perlakuan

empat taraf umur panen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dirancang untuk

menjawab masalah-masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai

berikut:

1. Galur kacang tanah manakah yang akan menghasilkan mutu benih terbaik?

2. Bagaimana pengaruh taraf umur panen pada mutu benih yang dihasilkan oleh

5 3. Bagaimana pengaruh galur kacang tanah yang berbeda dengan taraf waktu

panen yang berbeda pada mutu benih?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

disusun sebagai berikut:

1. Menentukan galur yang menghasilkan mutu benih terbaik.

2. Menentukan kisaran taraf umur panen yang menghasilkan mutu benih terbaik.

3. Menentukan tanggapan benih terhadap galur kacang tanah yang berbeda

dengan taraf umur panen yang berbeda untuk mutu benih yang dihasilkan.

1.3 Landasan Teori

Benih menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan dalam

budidaya tanaman. Menurut FAO, peningkatan campuran varietas lain dan

kemerosotan produksi sekitar 2,6% tiap generasi pertanaman merupakan akibat

dari penggunaan benih yang kurang terkontrol mutunya. Penggunaan benih

bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan

hama dan penyakit, tanaman akan dapat tumbuh baik pada kondisi lahan yang

kurang menguntungkan dan berbagai faktor tumbuh lainnya. (Wirawan dan

Wahyuni, 2004).

Mutu benih meliputi mutu genetik, fisiologik, dan fisik. Benih yang benar adalah

benih dengan mutu genetik tertentu yang telah dideskripsikan oleh pemulia

tanaman, mutu fisiologi benih ditentukanoleh viabilitas benih sehingga mampu

6 Mugnisjah dan Setiawan (1995) menyatakan bahwa salah satu kunci budidaya

terletak pada kualitas benih yang ditanam. Untuk itu diperlukan benih yang

memiliki daya kecambah tinggi, sehat dan murni. Benih yang memiliki

persyaratan tersebut diharapkan akan menghasilkan bibit yang benar, seragam dan

sehat. Berdasarkan persyaratan kualitas, benih yang ditanam harus bermutu

tinggi.

Salah satu tahapan dalam pemuliaan tanaman yaitu uji daya hasil. Galur

yang terbukti mempunyai daya hasil tinggi dapat diajukan untuk dilepas sebagai

varietas baru. Hasil evaluasi ini berguna untuk mengetahui manfaat suatu

genotipe sehingga diketahui genotipe yang dapat dijadikan varietas budidaya,

genotipe-genotipe yang perlu diseleksi lebih lanjut, dan genotipe yang dapat

dijadikan tetua dalam hibridisasi selanjutnya (Allard, 1960). Pembentukan

varietas unggul dilengkapi dengan teknik budidaya yang baik, akan menghasilkan

peningkatan produksi dan produktivitas kacang tanah.

Beberapa kegiatan secara simultan dalam mengevaluasi varietas atau galur

introduksi, galur hasil persilangan (hibridisasi), maupun galur hasil mutasi buatan

pada akhirnya akan diperoleh beberapa galur harapan sebagai calon varietas baru.

Galur-galur harapan tersebut kemudian diuji atau dievaluasi mengenai

potensi daya hasil. Pengujian atau evaluasi potensi daya hasil dan persyaratan

kriteria yang lain merupakan tahapan lanjutan dari proses pembentukan varietas

unggul. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah uji daya hasil pendahuluan,

7 Umur panen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu benih yang

dihasilkan, sebab mutu benih tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan

selama pemasakan dan panen (Justice dan Bass, 1979).

Mutu fisiologis benih yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan tingkat

kepekaan benih terhadap lingkungan dan faktor pembatas lainnya. Perbedaan

mutu tersebut terjadi karena umur panen yang berbeda pada varietas yang sama.

Menurut hasil penelitian, saat yang paling tepat untuk panen adalah saat

dicapainya bobot kering maksimum, karena pada saat itu benih memiliki viabilitas

tertinggi (Harrington, 1972).

Mutu benih tertinggi diperoleh saat masak fisiologis. Tidak pernah diperoleh

mutu benih lebih tinggi daripada mutu benih pada saat masak fisiologis. Jadi

setelah mencapai masak fisiologis, benih tidak akan memiliki mutu yang lebih

tinggi daripada saat masak fisiologis. Karena pada saat lewat masak fisiologis

benih akan mengalami penurunan mutu karena cadangan makanannya digunakan

untuk melakukan respirasi (Hidayat, 1995).

Faktor genetik yang berbeda dapat ditampilkan pada berbagai sifat tanaman yang

menyangkut bentuk dan fungsi tanaman yang menghasilkan keragaman

pertumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995).

1.4 Kerangka Pemikiran

Mutu benih merupakan salah satu faktor yang penentu keberhasilan budidaya

tanaman yang peranannya tidak dapat digantikan oleh faktor lain karena benih

8 perkembangan benih sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan

tumbuh tanaman. Benih dengan mutu yang tinggi dapat dihasilkan dengan

penerapan prinsip agronomis dan genetis dalam proses produksi benih.

Galur merupakan hasil dari pemuliaan tanaman yang diharapkan dapat menjadi

varietas baru dengan sifat-sifat unggul tertentu. Beberapa kegiatan dalam evaluasi

varietas atau galur introduksi, galur hasil persilangan (hibridisasi), maupun galur hasil

mutasi buatan pada akhirnya akan diperoleh beberapa galur harapan sebagai calon

varietas baru. Galur-galur harapan tersebut kemudian diuji atau dievaluasi mengenai

potensi mutu yang dimiliki. Pengujian atau evaluasi mutu benih dan persyaratan

kriteria yang lain merupakan tahapan lanjutan dari proses pembentukan varietas

Penentuan waktu panen adalah suatu aspek yang penting dalam produksi benih

agar didapatkan benih dengan kualitas dan kuantitas yang maksimum. Umur

panen merupakan salah satu faktor agar mutu benih yang dihasilkan tepat, sebab

mutu benih tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan selama pemasakan

dan panen. Proses pemasakan dan penentuan umur panen yang dilakukan pada

akhirnya akan berpengaruh pada viabilitas benih yang dihasilkan.

Benih kacang tanah yang dipanen sebelum fase pemasakan maka benih belum

cukup ukuran dan akan menjadi keriput. Benih akan rentan terhadap kerusakan,

daya simpan yang kurang baik, dan dalam proses perkecambahan memiliki

viabilitas yang rendah. Pemanenan yang dilakukan setelah benih melewati fase

kemasakan juga akan berpengaruh buruk. Benih yang tetap ada pada tanaman

akan terlalu kering dan mudah mengalami kerusakan disamping akan mundur

9 Penentuan umur panen yang tepat pada masing-masing galur yang diuji akan

dijadikan acuan penting sebelum galur tersebut dilepas menjadi varietas.

Pendugaan umur panen terbaik pada setiap galur kacang tanah yang diuji maka

diberikan empat taraf waktu panen pada setiap galur. Setiap galur akan diberikan

uji daya berkecambah, kecepatan berkecambah, keserempakan berkecambah,

panjang tajuk, panjang akar, dan bobot kering kecambah normalnya pada

masing-masing taraf umur panen yang diberikan. Adanya perbedaan potensi genetik pada

setiap galur akan tampak pada nilai yang dihasilkan pada masing-masing variabel

pengujian.

Galur-galur kacang tanah yang digunakan secara genetik akan memiliki potensi

yang berbeda antara satu dengan lainnya untuk beradaptasi pada lingkungan

tumbuh. Perbedaan potensi genetik pada galur tersebut juga akan berpengaruh

pada penentuan umur panen yang tepat untuk menghasilkan mutu terbaik pada

masing-masing galur. Galur satu dengan lainnya mungkin akan memiliki rentan

umur panen yang berbeda-beda untuk menghasilkan mutu benih terbaik.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat salah satu galur yang menghasilkan mutu benih terbaik

2. Terdapat kisaran taraf umur panen yang menghasilkan mutu benih terbaik

3. Galur yang berbeda dengan taraf umur panen yang berbeda menghasilkan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kacang Tanah

Kacang tanah (Arachis hypogaeaL.) berasal dari benua Amerika Selatan,

diperkirakan dari lereng pegunungan Andes, di negara-negara Bolivia, Peru, dan

Brazil. Kacang Tanah di wilayah Asia mula-mula ditanam di India dan Cina,

diperkirakan sejak abad ke-6. Tanaman kacang tanah ditanam di Indonesia

diperkirakan sejak akhir abad ke-15 (Sumarno, 1993).

Kacang tanah merupakan anggota famili Papilionidae, sub famili Leguminosae,

genus Arachis. Berdasarkan bentuk/letak cabang lateral, tipe pertumbuhan kacang

tanah dapat dibedakan menjadi tipe menjalar dan tipe tegak. Kacang tanah

termasuk tanaman herba semusim dengan akar tunggang dan akar-akar lateral

yang berkembang baik, memiliki empat helaian daun yang disebut tetrafoliate

dengan daun-daun pada bagian atas baisanya lebih besar dibandingkan dengan

yang dibawah.

Kacang tanah termasuk tanaman yang menyerbuk sendiri dan penyerbukan terjadi

beberapa saat sebelum bunga mekar (kleistogami), oleh karena itu jarang terjadi

penyerbukan silang. Bunganya tersusun dalam bentuk bulir yang muncul di

ketiak daun dan termasuk bunga sempurna, yaitu pada satu bunga terdapat organ

11 kupu-kupu, terdiri dari kelopak (calix), tajuk atau mahkota bunga, benang sari

(anteridium), dan kepala putik (stigma). Mahkota bunga kacang tanah berwarna

kuning terdiri dari lima helai yang bentuknya berlainan satu dengan yang lain

(Trustinah, 1993).

Proses terjadinya persarian dan pembuahan diikuti dengan bakal buah yang akan

tumbuh memanjang yang disebut ginofor dan bersifat geotropik. Warna ginofor

umumnya hijau, atau bila ada pigmen antosiania warnanya menjadi merah atau

ungu dan setelah masuk ke dalam tanah warnanya menjadi putih. Perubahan

warna ini disebabkan ginofor mempunyai butir-butir klorofil yang dimanfaatkan

untuk melakukan fotosintesis selama di atas permukaan tanah, dan setelah

menembus tanah fungsinya akan bersifat seperti akar.

Pertumbuhan tanaman terdiri dari fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif

dimulai sejak perkecambahan sampai sebelum berbunga, sedangkan fase generatif

dimulai sejak timbulnya bunga pertama sampai polong masak, yang meliputi

pembungaan, pembentukan polong, pembentukan biji, dan pemasakan biji.

Sumarno dan Slamet (1993) menjelaskan bahwa tanaman kacang tanah memiliki

sifat-sifat fisiologis yang unik, yang tidak terdapat pada tanaman

kacang-kacangan lain, seperti:

1. Pertumbuhan vegetatif dan generatif lebih dipengaruhi oleh suhu daripada

oleh panjang penyinaran.

2. Pertumbuhan generatif memerlukan radiasi surya yang cukup tinggi.

3. Bunganya terbentuk pada tajuk di atas tanah, tetapi polong masuk dan

12 Kacang tanah mulai berbunga kira-kira pada umur 4-5 minggu. Bunga keluar dari

ketiak daun. Bentuk bunganya sangat aneh. Setiap bunga seolah-olah bertangkai

panjang berwarna putih. Tangkai berwarna putih tersebut sebenarnya bukan

bunga melainkan tabung kelopak. Mahkota bunganya (corolla) kuning. Bendera

dari mahkota bunganya bergaris-garis merah pada pangkalnya. Umur bunganya

hanya satu hari, mekar di pagi hari dan layu pada sore hari. Penyerbukan bunga

kacang tanah terjadi pada malam hari, yakni sebelum bunga mekar (Asiamaya,

2000).

Kacang tanah berbuah polong. Polongnya terbentuk setelah terjadi pembuahan.

Buah kacang tanah berada di dalam tanah setelah terjadi pembuahan bakal buah

tumbuh memanjang dan nantinya akan menjadi tangkai polong. Mula-mula,

ujung ginofor yang runcing mengarah ke atas, kemudian tumbuh mengarah ke

bawah dan selanjutnya masuk kedalam tanah sedalam 1-5cm. Pada waktu

menembus tanah, pertumbuhan memanjang ginofor akan terhenti. Panjang

ginofor ada yang mencapai 18cm. Tempat berhentinya ginofor masuk ke dalam

tanah tersebut menjadi tenpat buah kacang tanah. Ginofor yang terbentuk di

cabang bagian atas dan tidak masuk ke dalam tanah akan gagal membentuk

polong (Deptan, 2006).

2.2 Umur Panen

Penentuan waktu panen adalah suatu aspek yang penting dalam memproduksi

benih agar diperoleh kualitas yang maksimum. Menurut Douglass (1980), panen

yang paling tepat adalah saat benih mencapai masak fisiologis. Pada saat ini

13 panen sampai lewat masak fisologis akan mengakibatkan turunnya viabilitas

disamping memperbesar resiko kerusakan atau kehilangan akibat hama dan

penyakit serta faktor lingkungan lainnya.

Menurut Nugraha (2008), umur panen adalah kondisi tanaman yang sudah

mencapai masak optimum dan sudah siap diambil buahnya. Untuk mendapatkan

benih yang memiliki viabilitas yang tinggi maka dapat dilakukan dengan

memperhatikan waktu pemanenan. Ketepatan waktu dalam melakukan panen

untuk mendapatkan benih akan sangat berpengaruh terhadap mutu benih yang

dapat dilihat dari kecepatan dan daya kecambah apabila benih tersebut ditanam.

Menurut Ma’rufah (2008), waktu pemanenan yang tepat untuk memanen biji

adalah pada saat biji pada tanaman tersebut mencapai masak fisiologis. Pada saat

biji mencapai masak fisiologis, proses-proses fisiologis yang berkaitan dengan

pengisian biji dihentikan sehingga proses pertumbuhan (perbesaran) tidak lagi

terjadi dan biji mencapai bobot maksimum. Indikator yang dapat dilihat selain

berat biji yang sudah mencapai maksimum, tanda biji sudah mencapai masak

fisiologis adalah terjadinya penurunan kadar air dalam biji hingga batasan

tertentu. Kadar air benih akan mengalami fluktuasi dan saat kadar air mengalami

fluktuasi maka benih sudah masak fisiologis.

2.3 Mutu Benih

Input dasar yang paling penting dalam pertanian adalah mutu benih, mutu benih

yang baik merupakan dasar bagi produktifitas pertanian yang lebih baik. Benih

14 karena faktor tersebut ikut menentukan produksi. Kualitas ditentukan oleh proses

perkembangan dan kemasakan benih, panen dan perontokan, pengeringan,

penyimpanan benih sampai fase pertumbuhan di persemaian (Mugnisjah dan

Setiawan, 1995).

Benih merupakan faktor yang menentukan dalam upaya meningkatkan produksi

tanaman. Hanya benih yang memiliki mutu baik yang nantinya akan

mendapatkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Dalam teknologi benih,

viabilitas hanya satu dari sekian banyak faktor yang menunjukkan kriteria benih.

Mutu benih yang tinggi dengan penerapan teknologi benih yang baik akan

kembali pada mutu fisiologi benih berupa status viabilitasnya (Sadjad, 1993).

Benih yang bermutu dapat dilihat dengan parameter viabilitas benih itu sendiri.

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat viabilitas benih adalah

daya berkecambah benih dan untuk melihat viabilitas benih ada beberapa

parameter yang dapat digunakan antara lain keserempakan berkecambah benih,

kecepatan berkecambah benih, dan daya hantar listrik (Copeland and McDonald,

2001).

Salah satu cara untuk mendapatkan benih dengan viabilitas yang tinggi adalah

dengan memanen benih pada umur yang tepat sehingga viabilitas benihnya belum

turun tetapi kadar airnya cukup rendah sehingga tidak menyulitkan dalam

prosesingnya.

Penundaan pemanenan dapat menurunkan mutu benih karena terjadinya

15 (1995) menyatakan bahwa ketahanan benih terhadap kemunduran benih

berbeda-beda tergantung kepada fenotipenya. Kemunduran benih dapat terjadi karena

beberapa faktor yaitu adanya infestasi hama dan penyakit, kondisi iklim yang

tidak baik, dan lain-lain. Kemunduran benih akan mempengaruhi viabilitas,

vigor, dan daya simpan benih. Oleh sebab itu, periode antara matang fisiologis

sampai panen merupakan periode yang sangat kritis untuk kualitas benih. Waktu

pemanenan yang tepat merupakan cara untuk mendapatkan benih yang bermutu

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman Fakultas

Pertanian Universitas Lampung mulai Januari 2012 sampai dengan Maret 2012.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah galur benih kedelai dan air. Alat-alat yang

digunakan dalam penelitian adalah kertas merang, plastik, karet, baki, gunting,

label, alat pengecambah benih tipe IPB 73-2B, oven, kertas milimeter bergaris,

neraca analitik, dan alat pembagi tepat.

3.3 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan menguji hipotesis,

maka rancangan perlakuan disusun secara faktorial 5x4. Faktor pertama berupa

lima galur kacang tanah yaitu galur G/92088//92088-02-B-2-9, galur

J/91283-99-C-192-17, galur 7720/0210/PEMALANG, galur 7638/0138/MADIUN, dan galur

GH 02/G-2000-B-653-54-28. Faktor kedua berupa empat taraf umur panen yaitu

80 hst, 85 hst, 90 hst, dan 95 hst. Galur yang digunakan oleh peneliti merupakan

17 Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan kelompok teracak

sempurna (RKTS) dengan tiga kelompok. Pengelompokan dilakukan berdasarkan

hari kerja.

Homogenitas ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartllet dan kemenambahan

model diuji dengan uji Tukey. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf nyata

0,05. Tanggapan untuk lima galur kacang tanah diuji dengan perbandingan kelas,

sedangkan perlakuan lima taraf umur panen diuji dengan uji polinomial ortogonal.

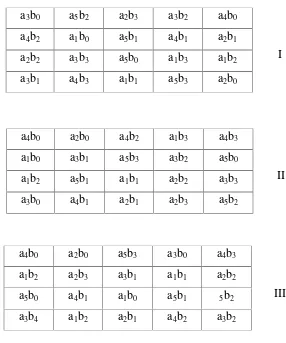

[image:34.595.184.470.334.677.2]Tata letak percobaan yang dilakukan dibawah ini.

Gambar 1. Tata letak percobaan

a3b0 a5b2 a2b3 a3b2 a4b0 a4b2 a1b0 a5b1 a4b1 a2b1 a2b2 a3b3 a5b0 a1b3 a1b2 a3b1 a4b3 a1b1 a5b3 a2b0

a4b0 a2b0 a4b2 a1b3 a4b3 a1b0 a3b1 a5b3 a3b2 a5b0 a1b2 a5b1 a1b1 a2b2 a3b3 a3b0 a4b1 a2b1 a2b3 a5b2

a4b0 a2b0 a5b3 a3b0 a4b3 a1b2 a2b3 a3b1 a1b1 a2b2 a5b0 a4b1 a1b0 a5b1 5b2 a3b4 a1b2 a2b1 a4b2 a3b2

I

II

18 Gambar 1 (Lanjutan).

Keterangan:

a1= Galur G/92088//92088-02-B-2-9 b0= Umur panen 80 HST a2= Galur J/91283-99-C-192-17 b1= Umur panen 85 HST a3= Galur 7720/0210/PEMALANG b3= Umur panen 90 HST a4= Galur 7638/0138/MADIUN b4= Umur panen 95 HST a5= Galur GH 02/G-2000-B-653-54-28

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Benih galur kacang tanah yang sudah dipanen dan dikupas kulitnya disiapkan

bersama alat-alat yang akan digunakan. Benih galur kacang tanah dipisahkan ke

dalam wadah, pada tiap galur juga dipisahkan antar empat taraf umur panen.

Benih kacang tanah dipisahkan berdasarkan galur dan taraf umur panennya,

kemudian rendam kertas merang yang digunakan sebagai bahan tanam ke dalam

baki berisi air sampai basah merata. Kertas merang yang digunakan sebagai

media tanam terdiri dari tiga lembar untuk bagian bawah sebagai alas, dan dua

lembar sebagai penutupnya. Kertas merang yang dibasahkan kemudian

diletakkan sebanyak tiga lapisan diatas plastik dengan permukaan kertas yang

kasar menghadap ke atas. Benih kacang tanah sebanyak 25 ditanam pada

permukaan kertas merang yang kasar, selanjutnya dua lapis kertas merang

digunakan sebagai penutup. Kertas merang digulung ke arah panjang substrat

secara rapi kemudian diikat dengan karet gelang. Benih yan telah ditanam pada

media kertas merang kemudian dikecambahkan dalam alat pengecambah benih

(germinator). Pengujian benih kacang tanah pada metode ini dilakukan 7 hari

setelah kacang tanah dipanen dan dikupas kulitnya. Pengujian tersebut berlaku

19 3.5 Pengamatan

Daya berkecambah benih.

Pengamatan dilakukan sebanyak dua kali dengan membedakan kecambah normal,

kecambah abnormal, dan benih mati. Daya berkecambah benih dihitung

berdasarkan persentase kecambah normal yang dihasilkan pada 5x24 jam untuk

pengamatan pertama dan 7x24 jam untuk pengamatan kedua. Daya berkecambah

benih dapat diketahui dengan rumus:

DB (%) = KN pengamatan I + KN pengamatan II x 100% Σ benih yang ditanam

Kecepatan berkecambah.

Pengamatan dilakukan pada hari kedua sampai dengan hari ketujuh dengan

jumlah kecambah normal yang diamati tumbuh per hari. Kecepatan berkecambah

dapat diketahui dengan rumus:

KCT = Σ(Xi-Xi-1) Ti

Keterangan: Xi = Jumlah kecambah normal pengamatan hari ke-i Xi-1 = Jumlah kecambah normal pada hari sebelum hari ke-i Ti = Banyaknya hari sejak tanam sampai dengan hari ke-i

Keserempakan berkecambah.

Pengamatan persentase kecambah normal kuat yang tumbuh dilakukan pada hari

20

KNK (%) = Σkecambah Normal Kuat x 100% Σbenih yang ditanam

Panjang akar kecambah normal.

Panjang akar kecambah normal diukur dari bagian ujung akar hingga pangkal akar

pada kecambah normal saat 7 hari setelah tanam.

Panjang tajuk kecambah normal.

Panjang tajuk kecambah normal diukur dari bagian ujung hipokotil hingga

pangkalnya pada kecambah normal saat 7 hari setelah tanam.

Bobot kering kecambah normal.

Bobot kering kecambah normal diamati saat kecambah normal tanpa kotiledon

berumur 7 hari setelah tanam. Kecambah terlebih dahulu dikeringkan dengan

oven pada suhu 800C selama 3x24 jam atau sampai bobotnya tetap. Kecambah

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Galur a2, a3, dan a4menghasilkan mutu benih yang terbaik, sedangkan galur a1 dan a5menghasilkan mutu benih yang terendah tergantung pada umur panen

optimum yang berbeda. Galur a2memiliki umur panen 88,6091,20 hari; galur

a3memiliki umur panen 87,4390,08 hari; dan galur a4memiliki umur panen

90,2591,80 hari. Variabel yang mendukung adalah daya berkecambah,

kecepatan berkecambah, keserempakan berkecambah, panjang tajuk, panjang

akar, dan bobot kering kecambah normal. Galur a1memiliki umur panen

87,6390,41 hari; galur a5memiliki umur panen 88,2189,99 hari. Variabel

yang mendukung adalah kecepatan berkecambah, panjang tajuk, panjang akar,

dan bobot kering kecambah normal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dapat disarankan untuk peneletian

evaluasi galur benih untuk mengamati mutu fisik benih seperti bentuk benih,

warna kulit benih, dan bobot 100 butir agar informasi yang didapat tentang galur

PUSTAKA ACUAN

Adisarwanto, A.A. 1993. Budidaya kacang tanah. Malang. Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Hlm. 91-107.

Asiamaya. 2000. Kacang Tanah. http://www.asiamaya.com/ nutrients/kctanah.htm. Diakses pada 15 Oktober 2011.

Bedane, G.M., M.L. Gupta, and D.L. George. 2006. Optimum Harvest matutity for Guayule Seed. Industrial Crops and Products an International

Journal. 24: 26-33

Copeland, L.O. and M.B. McDonald. 1997. Principles of Seed

Science and Technology: Fourth Edition. Kluwer Academic Publishers. London. 749 p

Deptan. 2006. Budidaya Kacang Tanah Tanpa Olah Tanah.

http://www.deptan.go.id/teknologi/tp/kctanah. Diakses pada 9 Oktober 2011

Harrington, J.F. 1972. Problems of Seed Storage. Seed Science and Technology. 1: 453-461.

Hasanah, M. 2002. Peran Mutu Fisiologik Benih dan Pengembangan

Industri Benih Tanaman Industri. Jurnal Litbang Pertanian. 21(3). 2002

Hidayat, E.B. 1995. Anatomi Tumbuhan Berbiji. Institut Teknologi Bandung. Bandung. 275 hlm.

Justice, O.L., and O.L. Bass. 1979. Principles and Practices off Seed Storage. CastleHouse Publ. London. 506 p.

Kamil, J. 1979. Teknologi Benih 1. Angkasa Raya. Padang. 227 hlm.

Kartika, E. dan S. Ilyas. 1994. Pengaruh tingkat kemasakan benih dan metode konservasi terhadap vigor benih dan vigor kacang jogo (Phaseolus vulgaris L. ). Karya Ilmiah Fakultas Pertanian IPB. Hlm. 44—59.

43

Kasno, A. 1993. Pengembangan varietas kacang tanah.DalamBalaiPenelitian Tanaman Pangan Malang (Ed.). Monograf Balittan Malang :Kacang Tanah. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang. Malang. Hlm 31-68

Lakitan, B. 2004. Dasar dasar Fisiologi Tumbuhan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 73–80.

Mayer, A.M. and A.P. Mayber. 1975. The Germination od Seeds: Second Edition. Pergamon Press. England. 244 p.

Ma’rufah, D. 2008. Pengisian dan pemasakan biji. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. http://www.scribd.com/doc/33009269/Pengisian dan

Pemasakan Biji. Diakases tanggal 9 Oktober 2011.

Mugnisjah, W.Q. dan A. Setiawan. 1995. Pengantar Produksi Benih. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 186 hlm.

Nugraha, S. 2008. Penentuan umur panen dan sistem panen.

http://www.pustaka-deptan.go.id/bppi. Diakses tanggal 10 Oktober 2011.

Nugraha, U.S. dan Soejadi. 1995. Pengaruh Umur Panen terhadap Mutu Benih Padi IR-64. Balai Penelitian Tanaman Padi. Jawa Barat. 75 hlm.

Perdani, A.Y. 2012. Umur Matang Fisiologis, Daya Simpan, dan Kemunduran Benih 20 Genotipe Kacang Tanah(Arachis hypogaeaL.). (Tesis)

Universitas Lampung. Bandar Lampung. 87 hlm.

Purnomo, J. dan Paidi. 2007. Daya hasil kacang tanah berumur genjah. Inovasi teknologi kacang-kacangan dan umbi-umbian mendukung kemandirian pangan & kecukupan energy. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Hlm. 136-144.

Qun, S., W. Jian, and S. Bao. 2007. Advances on Seed Vigor

Physiological and Genetik Mechanism.Agricultural Sciences in China. 6(9): 1.060-1.066.

Rahmianna, A.A., E. Yusnawan, dan A. Taufiq. 2009. Pod Yield and Kernel Quality of Peanut Grown under Two Different Irrigations and Two Harvest Time. Indonesian Journal of Agriculture. 2(2):103-109.

Sadjad, S. 1993. Dari Benih Kepada Benih. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 103 hlm.

44 Sitompul, S.M. dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 60-69.

Sriwidodo. 1987. Daya Hasil dan Sifat Agronomik Galur-galur Harapan Kacang Tanah(Arachis hypogaea L.). Agrikam. 2(1) : 1-6.

Surya, M.I. 2008. Pengaruh Tingkat Kemangatangan Buah terhadap Perkecambahan Biji padaPyracantha spp. Buletin Kebun Raya Indonesia. 11(2):36-40.

Sutopo, S. 1993. Teknologi Benih. Rajawali Pers. Jakarta. 245 hlm.

Tatipata, A., P. Yudono, A Purwantoro, dan W. Mangoendidjodjo. 2004. Pengaruh Kadar Air Awal, Kemasan dan Lama Simpan terhadap

Protein Membran dalam Mitokondria Benih Kedelai. Buletin Agronomi. 36(1)8-16.

Trustinah. 1993. Biologi Kacang Tanah. Monograf Balittan Malang. Departemen Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Penelitian Tanaman Pangan. Malang. Hlm. 9-23.