ANALISA KANDUNGAN KADMIUM DALAM BERAS YANG BERASAL DARI TANAMAN PADI (Oryza sativa) DI SEKITAR TPA

NAMO BINTANG KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

TAHUN 2013

SKRIPSI

OLEH :

VIVI NURHAMIDA HRP 071000004

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISA KANDUNGAN KADMIUM DALAM BERAS YANG BERASAL DARI TANAMAN PADI (Oryza sativa) DI SEKITAR TPA

NAMO BINTANG KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

TAHUN 2013

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

OLEH :

VIVI NURHAMIDA HRP 071000004

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Tanah merupakan bagian dari siklus logam berat. Pembuangan limbah ke tanah apabila melebihi kemampuan tanah dalam mencerna limbah akan mengakibatkan pencemaran tanah. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui kadar kadmium dalam beras yang berasal dari tanaman padi yang di areal persawahan sekitar Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, kemudian sampel dipersiapkan menggunakan Kjehdal apparatus di Laboratorium Anorganik FMIPA USU, kemudian untuk mengetahui kadar kadmium dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) di Laboratorium Farmasi USU .

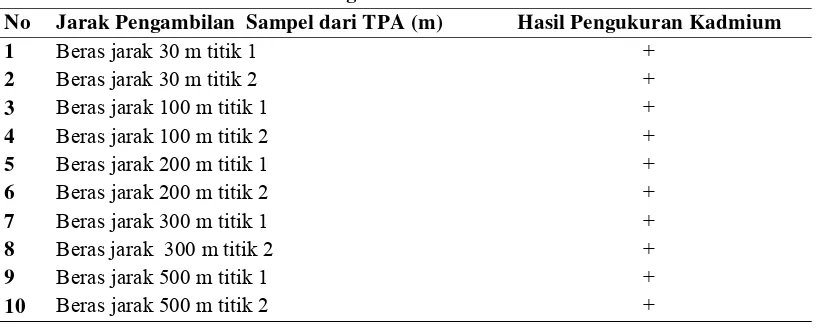

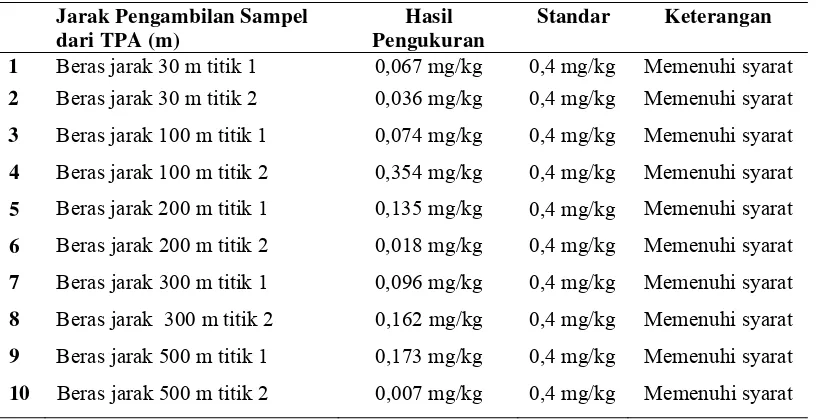

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati secara kualitatif menunjukan kandungan kadmium dengan kadar tertinggi pada beras yang berjarak 100 meter dari TPA yaitu sebanyak 0,354 mg/kg dan terendah pada beras yang berjarak 500 meter dari TPA yaitu sebanyak 0,007 mg/kg.

Berdasarkan secara kuantitatif menunjukan bahwa kandungan kadmium pada beras masih di bawah ambang batas yang ditetapkan SNI No.7387 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran logam dalam pangan yaitu sebesar 0,4 mg/kg.

Perlunya diinformasikan kepada konsumen tentang adanya kandungan kadmium dalam beras yang diperiksa. Selain itu, masyarakat juga masih diperbolehkan mengonsumsi beras dari yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang.

ABSTRACT

Soil is part of a cycle of heavy metals. Waste disposal to land if the land exceeds the ability to digest the waste would resulted in soil contamination. Cadmium is a heavy metal kind of dangerous because these elements are at high risk for blood vessels. Cadmium effect on humans in the long term and could accumulated in the body, especially the liver and kidneys.

This research was a descriptive analysis to determine the levels of cadmium in rice derived from rice plants grown in paddy fields around the landfill waste (landfill) Namo Bintang District Pancur Batu regency Deli Serdang. data collection was done by observational, then the sample was prepared using the apparatus in the Laboratory of Inorganic Kjehdal USU Faculty, and then to determined cadmium levels examined using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) in Pharmaceutical Laboratory USU.

Based on the observed results qualitatively show the highest levels of cadmium content in rice within 100 m of the landfill that is as much as 0.354 mg / kg and the lowest rice within 500 m of the landfill that is as much as 0,007 mg / kg .

Based on the observed results quantitatively showed that the cadmium content in rice is still below the threshold set SNI No.7387 of 2009 concerning the maximum limits of metal contamination in food is equal to 0.4 mg / kg .

The need to inform consumers about the content of cadmium in rice were examined . In addition , people are still allowed to consume rice from Landfill ( Landfill ) Namo Bintang .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vivi Nuhamida Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 8 Desember 1988

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Anak ke : 1 (pertama) dari 4 (empat) bersaudara

Alamat Rumah : Jln K.H. Wahid Hasyim 13 Padangsidimpuan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1995 – 2001 : SD Negeri 12 Padangsidimpuan

2. Tahun 2001 – 2004 : SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

3. Tahun 2004 – 2007 : SMA Negeri 2 Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisa Kandungan

Kadmium Dalam Beras yang Berasal dari Tanaman Padi (Oryza Sativa) di Sekitar TPA Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013”.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta

Burhanuddin Harahap dan Ibunda tercinta Ida Kherawati Lubis yang telah

membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih kepada adinda terkasih Riandi Aulia Imron Harahap, Angga Aulia

Harahap dan Anggi Aulia Harahap atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu

diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan materil

dan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Surya Utama, Drs, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak dr. Taufik Ashar, MKM selaku dosen pembimbing I yang telah

3. Ibu Ir. Evi Naria, M.Kes selaku dosen pembimbing II dan Ketua Departemen

Kesehatan Lingkungan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu dr. Devi Nuraini Santi, M.Kes selaku dosen penguji I yang telah banyak

memberi saran dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ir. Indra Chahaya, M.Si selaku dosen penguji II yang telah banyak memberi

saran dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Departemen Kesehatan Lingkungan dan staf pengajar di FKM

USU yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Terkhusus untuk Abangnda Muhammad Khadafi yang senantiasa menemani,

menemani, memotivasi, memberikan semngat dan dukungan serta mendoakan

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Sahabat terkasih Arnold Maruli SKM, Pramayana SKM, Raisya Hehemia SKM,

Ramzi, Rezky Putri Raudah SKM dan Vidya Purnama Sari Lubis SKM yang

telah banyak memberikan motivasi dan mendoakan penulis.

9. Kakanda senior Mansyur Syah SKM dan adik adik tersayang Fauzi Ariansyah

Simbolon, Dikri Abdilanov SKM, Dipo Satrio SKM,Herianto SKM, Ikhsan

Ibrahim Harahap SKM , Nia Rahmadaniaty SKM dan Voni Yolanda SKM yang

telah memotivasi dan mendoakan penulis.

10.Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran pembuatan

skripsi penulis, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga

Alllah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta

diperlukan penyempurnaan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasaan kemampuan,

pengetahuan, dan pengalaman penulis miliki.

Medan, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ... i

Abstrak ... ii

Daftar Riwayat Hidup ... iv

Kata Pengantar ... v

Daftar Isi ... viii

Daftar Tabel ... xi

Daftar Gambar ... xii

Daftar Lampiran ... xiii

BAB I Pendahuluan ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 5

1.3.1 Tujuan Umum ... 5

1.3.2 Tujuan Khusus ... 6

1.4 Manfaat Penelitian ... 6

BAB II Tinjauan Pustaka ... 8

2.1 Pencemaran tanah... 8

2.2 Pencemaran Logam Berat... 10

2.3 Kadmium ... 11

2.3.1 Karakteristik kadmium ... 11

2.3.2 Kegunaan Kadmium ... 12

2.3.3 Metabolisme (Absorpsi, distribusi dan ekskresi) Kadmium dalam tubuh ... 13

2.3.4 Jalur Pemajanan Kadmium ... 15

2.3.5 Waktu paruh dalam tubuh ... 17

2.3.6 Penilaian Resiko Kadmium ... 17

2.3.7 Efek Kadmium ... 18

2.3.8 Kadmium dalam Lingkungan ... 21

2.4 Padi ... 22

2.4.1 Pengertian Padi ... 22

2.4.2 Beras ... 23

2.5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah ... 26

2.5.1 Pengertian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah ... 26

2.5.2 Metode Pengolahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ... 26

2.5.3.Persyaratan Lokasi TPA ... 28

2.6 Air Lindi ... 29

2.6.1 Pengertian Air Lindi ... 29

2.6.2 MekanismeMasuknya Air Lindi ke Dalam Air Tanah ... 30

2.6.3 Komponen Air LindiPadaTempatPembuanganakhirsampah ... 31

2.7 KerangkaKonsep ... 32

BAB III Metode Penelitian ... 33

3.1 Jenis penelitian ... 33

3.2 Lokasi dan waktu penelitian ... 33

3.2.1 Lokasi penelitian ... 33

3.2.2 Waktu penelitian ... 34

3.3 Objek penelitian ... 34

3.4 Pengambilan Sampel ... 34

3.5 Metode Pengumpulan Data ... 35

3.5.1 Data Primer ... 35

3.5.2 Data Skunder ... 35

3.6 Pelaksanaan Penelitian ... 35

3.6.1 Pengambilan dan Pengiriman Sampel ke Laboratorium ... 35

3.6.2 Pemeriksaan Sampel di Laboratorium ... 36

3.7 Cara kerja ... 37

3.7.1 Preparasi Sampel Beras ... 37

3.7.2 Analisis Kadar Kadmium dengan Alat SSA ... 37

3.8 Analisis Data ... 39

3.9 Definisi Operasional ... 39

BAB IV Hasil Penelitian ... 41

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 41

4.1.1 Keadaan Geografis... 41

4.1.2 Gambaran Kependudukan... 42

4.2 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium pada Beras ... 44

4.2.2 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium pada Beras Secara

Kuantitatif ... 45

BAB V Pembahasan ... 47

5.1 Kondisi Tanah PadaTempatPembuanganAkhir (TPA) Sampah ... 47

5.2 HasilPemeriksaanKandunganKadmiumPadaBeras ... 48

5.2.1 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium pada Beras Secara Kualitatif ... 48

5.2.2 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium pada Beras Secara Kuantitatif ... 50

BAB VI Kesimpulan dan Saran ... 55

6.1 Kesimpulan ... 55

6.2 Saran ... 55

DAFTAR TABEL

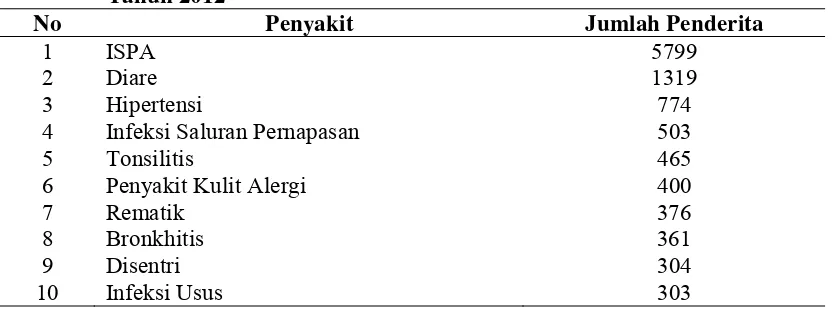

Tabel 4.1 Distribusi Luas Wilayah Desa Namo Bintang ... 41 Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ... 42 Tabel 4.3 Distribusi Penyakit Terbesar di Puskesmas Kecamatan Pancur Batu

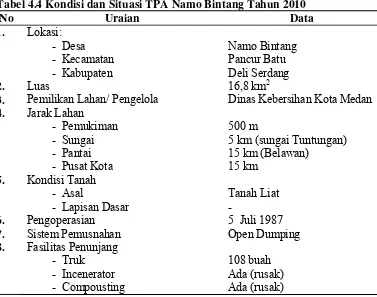

Tahun 2012 ... 42 Tabel 4.4 Kondisi dan Situasi TPA Namo Bintang Tahun 2010 ... 43

Tabel 4.5 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium Pada Beras Secara Kualitatif 44 Tabel 4.6 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kadmium Pada Beras Secara

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Lampiran 2. Lembaran Hasil Pengujian

Lampiran 3. Batasan Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Lampiran 4. Skema Daerah Tempat Pengambilan Sampel

ABSTRAK

Tanah merupakan bagian dari siklus logam berat. Pembuangan limbah ke tanah apabila melebihi kemampuan tanah dalam mencerna limbah akan mengakibatkan pencemaran tanah. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui kadar kadmium dalam beras yang berasal dari tanaman padi yang di areal persawahan sekitar Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, kemudian sampel dipersiapkan menggunakan Kjehdal apparatus di Laboratorium Anorganik FMIPA USU, kemudian untuk mengetahui kadar kadmium dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) di Laboratorium Farmasi USU .

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati secara kualitatif menunjukan kandungan kadmium dengan kadar tertinggi pada beras yang berjarak 100 meter dari TPA yaitu sebanyak 0,354 mg/kg dan terendah pada beras yang berjarak 500 meter dari TPA yaitu sebanyak 0,007 mg/kg.

Berdasarkan secara kuantitatif menunjukan bahwa kandungan kadmium pada beras masih di bawah ambang batas yang ditetapkan SNI No.7387 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran logam dalam pangan yaitu sebesar 0,4 mg/kg.

Perlunya diinformasikan kepada konsumen tentang adanya kandungan kadmium dalam beras yang diperiksa. Selain itu, masyarakat juga masih diperbolehkan mengonsumsi beras dari yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang.

ABSTRACT

Soil is part of a cycle of heavy metals. Waste disposal to land if the land exceeds the ability to digest the waste would resulted in soil contamination. Cadmium is a heavy metal kind of dangerous because these elements are at high risk for blood vessels. Cadmium effect on humans in the long term and could accumulated in the body, especially the liver and kidneys.

This research was a descriptive analysis to determine the levels of cadmium in rice derived from rice plants grown in paddy fields around the landfill waste (landfill) Namo Bintang District Pancur Batu regency Deli Serdang. data collection was done by observational, then the sample was prepared using the apparatus in the Laboratory of Inorganic Kjehdal USU Faculty, and then to determined cadmium levels examined using Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) in Pharmaceutical Laboratory USU.

Based on the observed results qualitatively show the highest levels of cadmium content in rice within 100 m of the landfill that is as much as 0.354 mg / kg and the lowest rice within 500 m of the landfill that is as much as 0,007 mg / kg .

Based on the observed results quantitatively showed that the cadmium content in rice is still below the threshold set SNI No.7387 of 2009 concerning the maximum limits of metal contamination in food is equal to 0.4 mg / kg .

The need to inform consumers about the content of cadmium in rice were examined . In addition , people are still allowed to consume rice from Landfill ( Landfill ) Namo Bintang .

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari siklus logam berat. Pembuangan limbah ke

tanah apabila melebihi kemampuan tanah dalam mencerna limbah akan

mengakibatkan pencemaran tanah. Jenis limbah yang potensial merusak lingkungan

hidup adalah limbah yang termasuk dalam bahan beracun berbahaya (B3) yang di

dalamnya terdapat logam berat. Menurut Arnold (1990) dan Subowo et al (1995)

dalam Charlena (2004), logam berat adalah unsur yang mempunyai massa jenis lebih

besar dari 5 gr/cm3, antara lain Cd, Hg, Pb, Zn dan Ni. Logam berat Cd, Hg dan Pb

dinamakan sebagai logam non-esensial dan pada tingkat tertentu menjadi logam

beracun bagi mahluk hidup (Charlena, 2004).

Kadmium sendiri merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang

memiliki lambang Cd dan nomor atom 48. Kadmium merupakan salah satu jenis

logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh

darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan

dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal.

Tentunya keberadaan kadmium dalam tanah tidak dapat kita toleransi karena

akibat yang ditimbulkan bagi mahluk hidup khususnya manusia. Dimana kadmium

memiliki kemampuan berakumulasi dalam tubuh manusia dan sangat susah untuk

dikeluarkan, sehingga dapat mengganggu kinerja dari tubuh manusia itu sendiri.

Lebih jauh pencemaran kadmium pada tanah serta bagaimana proses

nantinya di kemudian hari kita dapat lebih bijaksana dalam membuang dan

mengendalikan limbah logam berat khususnya kadmium ke dalam tanah.

Salah satu efek utama yang ditimbulkan dari keracunan kadmium adalah

lemah dan rapuh tulang. Umumnya tulang belakang dan kaki sakit dan gaya berjalan

pincang karena cacat tulang. Komplikasi lain yang terjadi adalah batuk, kanker,

anemia, gagal ginjal dan kemudian menyebabkan kematian (Palar, 2008).

Pencemaran oleh kadmium telah menimbulkan dampak negatif terhadap

ekosistem dan kehidupan manusia. Seperti kasus epidemik keracunan akibat

mengkonsumsi beras yang tercemar logam kadmium telah terjadi di sekitar Sungai

Jinzu Kota Toyama Pulau Honsyu Jepang pada tahun 1960. Penderita mengalami

pelunakkan seluruh kerangka tubuh yang diikuti kematian akibat gagal ginjal.

Penyakit ini dikenal dengan nama Itai-itai Disease. Sebelum Perang Dunia II

pertambangan, dikendalikan oleh Mitsui Mining dan Smelting Co, Ltd, meningkat

untuk memenuhi permintaan masa perang. Hal ini kemudian meningkatkan

pencemaran Sungai Jinzū dan anak sungainya. Kadmium dan logam berat lainnya

terakumulasi di bagian bawah sungai dan di air sungai. Air ini kemudian digunakan

untuk mengairi sawah. Pada tahun 1968 Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan

mengeluarkan pernyataan tentang gejala penyakit itai-itai yang disebabkan oleh

keracunan kadmium.( Wardhana, 2001).

Kadmium masuk ke dalam jaringan tanaman dari tanah yang diabsorpsi

melalui akar yang kemudian ditimbun dalam daun, sedangkan kadmium dari udara

tertahan pada permukaan daun, yang jumlahnya cukup besar pada daun yang

tanaman sangat bervariasi, bergantung pada spesies tanaman. Kadmium yang diserap

dari dalam tanah, yang kemudian tertimbun di dalam biji jumlahnya lebih besar

daripada dalam daun. Kandungan kadmium dalam beras secara normal adalah sekitar

0,029 ppm, sedangkan pada beras yang berasal dari daerah tercemar dapat mencapai

0,72-4,17 ppm (Winter, 1982).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) selain sebagai upaya untuk mengatasi

sampah, juga memilki dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak dari

pencemaran TPA adalah tercemarnya lingkungan. Adanya perembesan air lindi

(cairan yang timbul akibat pembusukan sampah) melalui kapiler kapiler air dalam

tanah dapa tmencemari sumber air tanah, terlebih di musim hujan yang kemudian

masuk ke dalam akar-akar tanaman. Air lindi pada umumnya mengandung

senyawa-senyawa organik dan anorganik seperti kadmium (Mahardika, 2010).

Hasil penelitian tentang Analisa Kandungan Kadmium Air Sumur Gali

Masyarakat di Sekitar TPA Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli

Serdang menunjukkan bahwa semua sampel air sumur gali mengandung kadmium.

Dari hasil pengamatan karakteristik fisik air sumur gali terdapat 16 sumur yang

memenuhi syarat kesehatan dan ada 14 air sumur gali yang tidak memenuhi syarat

kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan laboraturium ditemukan bahwa 30 sampel air sumur

gali mengandung kadmium melebihi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan

PerMenkes No 416/Menkes/Per/IX1990 yaitu 0,005 mg/L. Rata-rata kandungan pada

air sumur gali yang berjarak<200 m adalah 0,374 ppm dan kandungan kadmium pada

Air lindi dari TPA dapat merembes masuk ke dalam tanah dan bercampur

dengan air tanah sampai pada jarak 200 meter, ataupun mengalir di permukaan tanah

dan bermuara pada aliran air sungai. Secara langsung air tanah atau air sungai

tersebut akan tercemar (Mahardika, 2010).

Berdasarkan profil TPA Namo Bintang daerah Desa Namo Bintang ini

memiliki luas seluruhnya sebesar 495,2 hektare yang terdiridari 50 hektare daerah

pemukiman, 35 hektare daerah pertanian sawah, 200 hektare daerah perladangan dan

150 hektare daerah perkebunan serta 60,2 hektare untuk fasilitas umum seperti tempat

pembuangan akhir (TPA) sekitar 25 hektare.

Berdasarkan survey pendahuluan, masyarakat di sekitar TPA Namo Bintang

banyak yang berpropesi sebagai petani, sebagian besar masyarakat bertani padi

sedangkan jenis padi yang ditanam adalah padi jenis serang yang ditanam di lahan

pertanian yang bertekstur liat. Hasil pengolahan padi sebagian besar dikonsumsi

sendiri dan dijual kemasyarakat sekitarnya. Rata-rata masyarakat bertani dengan jarak

kurang lebih 30 meter dari TPA.

Sehubungan dengan itu dikhawatirkan beras di daerah TPA Namo Bintang

tercemar kadmium dari air lindi yang mengandung kadmium ataupun logam berat

lainnya, yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi hasil

pertanian dari daerah tersebut. Dampak kesehatan yang akan ditimbulkan apabila

tanaman mengandung kadmium melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan sesuai

SNI No. 7387 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam pangan

desa Namo Bintang sebagai bahan pangan yang mereka konsumsi dalam kehidupan

sehari-hari.

Bahaya kadmium bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam kadar yang

tinggi yang terdapat dalam bahan pangan, maka penulis tertarik melakukan penelitian

“Analisis Kandungan Kadmium Dalam Beras (Oryza sativa) di Sekitar TPA Namo

Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012”.

1.2 Perumusan Masalah

Terjadinya penumpukan sampah dalam jumlah sangat besar di TPA

berpotensi mencemari tanaman padi di areal persawahan masyarakat, yang pada

umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan utama. Pencemaran oleh kadmium

diduga berpengaruh cukup besar terhadap penurunan kualitas padi, sehingga perlu

diadakan pemeriksaan kandungan kadmium pada beras dari persawahan masyarakat

di sekitar TPA Namo Bintang.

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui kandungan kadmium yang terdapat pada tanaman padi dari

areal persawahan masyarakat di sekitar TPA Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu,

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran umum areal persawahan di lokasi penelitian.

2. Untuk mengetahui kandungan kadmium yang terdapat dalam beras yang

berasal dari tanaman padi di areal persawahan masyarakat yang berjarak 30

meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter dan 500 meter dari TPA Namo

Bintang.

3. Untuk mengetahui apakah kadar kadmium dalam beras yang berasal dari

tanaman padi di areal persawahan masyarakat yang berjarak 30 meter, 100

meter, 200 meter, 300 meter dan 500 meter dari TPA Namo Bintang melebihi

Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan yaitu 0,4 mg/kg (SNI 7387

: 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam Pangan).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak pencemaran kadmium

di TPA Namo Bintang.

2. Sebagai informasi bagi konsumen untuk mengetahui keamanan mengonsumsi

beras yang berasal dari pertanian sekitar TPA Namo Bintang.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang bercocok tanam di TPA

Namo Bintang.

4. Sebagai informasi bagi pemerintah atau instansi yang terkait agar

meningkatkan upaya pengelolaan sampah dan melakukan pengawasan di TPA

5. Untuk menambah pengetahuan dan informasi penulis mengenai TPA Namo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pencemaran Tanah

Tanah sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup

lainnya dengan fungsi yang tidak akan dapat digantikan dengan yang lainnya. Hampir

seluruh kegiatan yang dilakukan manusia dilakukan diatas tanah , mulai dari tempat

tinggal, pertanian, industri dan aktivitas-aktivitas lainnya (Achmad, 2004).

Menurut Palar (2008), Pencemaran adalah suatu kondisi yang telah berubah

dari kondisi asal ke kondisi yang lebih buruk sebagai akibat masukan dari

bahan-bahan pencemar atau polutan.

Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah terjadi

perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya,

sebagai akibat masuk dan atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam

tatanan lingkungan. Perubahan ini memberikan dampak buruk terhadap organisme

yang hidup dalam tatanan tersebut. Pada tingkat lanjut, perubahan ini juga dapat

membunuh bahkan menghapuskan satu atau lebih organisme.

Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup

No.02/MENKLH/I/1988 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah adalah

masuk dan dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke

dalam tanah dan atau berubahnya tatanan (komposisi) oleh kegiatan manusia atau

proses alam, sehingga kualitas kualitas tanah menurun sampai ke tingkat tertentu

yang menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan

Bahan pencemar yang masuk kedalam tanah biasanya merupakan limbah

dari suatu aktivitas manusia. Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar

dibedakan (Fardiaz, 1992) sebagai brikut:

a. Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, pasar dan pusat

perdagangan)

b. Limbah industri, pertambangan dan transportasi

c. Limbah laboratorium dan rumah sakit

d. Limbah pertanian dan peternakan

e. Limbah pariwisata

Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, cair, gas dan

campuran dari limbah tersebut. Sedangkan jenis limbah menurut susunan kimianya

terdiri dari limbah organik dan anorganik. Menurut Fardiaz (1992), sumber

pencemaran tanah dapat dibagi menjadi sembilan kelompok, yaitu:

a. Padatan

b. Bahan buangan yang membutuhkan oksigen

c. Mikroorganisme dalam tanah

d. Komponen organik sintetik

e. Nutrien tanaman

f. Minyak

g. Senyawa anorganik dan mineral

h. Bahan radioaktif

Tanah yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi

manusia. Kerugian ini dapat berupa air menjadi tidak bermanfaat lagi untuk

keperluan industri dan pertanian. Selain itu, tanah yang tercemar dapat menjadi

penyebab timbulnya penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular

(Wardhana, 2001).

2.2 Pencemaran Logam Berat

Menurut Connell dan Miller (1995) dalam palar (2008), logam berat adalah

suatu logam dengan berat jenis lebih besar. Logam ini memiliki karakter seperti

berkilau, lunak atau dapat ditempa, mempunyai daya hantar panas dan listrik yang

tinggi serta bersifat kimiawi, yaitu sebagai dasar pembentukan reaksi dengan asam.

Selain itu, logam berat adalah unsur yang mempunyai nomor atom lebih besar dari 21

dan terdapat di bagian tengah daftar periodik.

Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok

logam dan metaloid dengan densitas lebih besar dari 5 g/cm3, terutama pada unsur

seperti Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn. Berbeda dengan logam biasa, logam berat

biasanya menimbulkan efek khusus pada makhluk hidup.

Logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh makhluk

hidup, tetapi beberapa jenis logam masih dibutuhkan oleh makhluk hidup, walaupun

dalam jumlah yang sedikit (Palar, 2008). Pencemaran logam berat terhadap

lingkungan terjadi karena adanya proses yang erat hubungannya dengan penggunaan

logam tersebut dalam kegiatan manusia, dan secara sengaja maupun tidak sengaja

Daya toksisitas logam berat terhadap makhluk hidup sangat bergantung pada

spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), daya tahan (detoksikasi) dan kemampuan

individu untuk menghindarkan diri dari pengaruh polusi. Toksisitas pada spesies

biota dibedakan menurut kriteria sebagai berikut : biota air, biota darat, dan biota

laboratorium. Sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut kondisi tempat

mereka hidup, yaitu daerah pencemaran berat, sedang, dan daerah nonpolusi.

Umur biota juga sangat berpengaruh terhadap daya toksisitas logam, dalam

hal ini yang umurnya muda lebih peka. Daya tahan makhluk hidup terhadap toksisitas

logam juga bergantung pada daya detoksikasi individu yang bersangkutan, dan faktor

kesehatan sangat mempengaruhi (Palar, 2008).

2.3 Kadmium (Cd)

Logam Kadmium (Cd) mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam.

Hanya ada satu jenis mineral kadmium yaitu greennockite (CdS) yang selalu

ditemukan bersamaan dengan mineral spalerite (ZnS). Mineral greennockite sangat

jarang ditemukan di alam , sehingga dalam ekspolitasi logam kadmium, biasanya

merupakan hasil sampingan dari peristiwa peleburan dan refining bijih-bijih seng

(Zn). Pada konsentrat bijih seng terdapat 0,2-0,3% logam kadmium. Artinya seng

menjadi sumber utama dari logam kadmium (Palar, 2008).

2.3.1 Karakteristik Kadmium (Cd)

Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, lentur, tahan terhadap

tekanan, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi dan menghasilkan

dengan klor (Cd klorida) atau belerang (Cd sulfid). Kadmium dapat membentuk ion

Cd2+ yang bersifat tidak stabil. Kadmium memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4

g/mol: titik leleh 3210C dan titik didih 7670C (Widowati, 2008).

Karakteristik kadmium yang lainnya adalah bila dimasukkan ke dalam larutan

yang mengandung ion OH- , ion ion Cd2+ akan mengalami pengendapan. Endapan

yang terbentuk biasanya dalam bentuk senyawa terhidratasi yanng berwarna putih.

Bila logam kadmium digabungkan dengan senyawa karbonat, posfat, arsenat dan

oksalat-ferro sianat maka akan terbentuk senyawa berwarna kuning (Palar, 2008).

2.3.2 Kegunaan Kadmium (Cd)

Kadmium merupakan logam yang sangat penting dan banyak kegunaannya,

khususnya untuk electroplating (pelapisan elektrik) serta galvanisasi karena kadmium

memiliki keistimewaan nonkorosif. Kadmium banyak digunakan dalam pembuatan

alloy, pigmen warna pada cat, keramik, plastik, stabilizer plastik, katoda untuk Ni-Cd

pada baterai, bahan fotografi, pembuatan tabung TV, karet, sabun, kembang api,

percetakan tekstil, dan pigmen untuk gelas dan email gigi (Widowati, 2008).

Pemanfaatan kadmium dan persenyawaannya meliputi:

a. Senyawa CdS dan CdSeS yang banyak digunakan sebagai zat warna.

b. Senyawa Cd sulfat (CdSO4) yang digunakan dalam industri baterai yang

berfungsi sebagai pembuatan sel wseton karena memiliki potensial voltase

stabil.

c. Senyawa Cd-bromida dan Cd-ionida yang digunakan untuk fotografi.

e. Senyawa Cd-stearat untuk perindustrian polivinilkorida sebagai bahan

untuk stabilizer.

Kadmium dalam konsentrasi rendah banyak digunakan dalam industri pada

proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan minuman serta industri tekstil.

2.3.3 Metabolisme (Absorbsi, Distribusi dan Ekskresi) Kadmium dalam Tubuh

Keracunan akut yang disebabkan oleh kadmium ini dapat terjadi pada

pekerja di industri-industri yang berkaitan dengan logam ini. Keracunan akut terjadi

karena pada pekerja terkena paparan uap logam kadmium (Cd) atau kadmium oksida

(CdO). Keracunan bersifat kronis yang disebabkan oleh daya racun yang dibawa oleh

logam kadmium, terjadi dalam selang waktu yang sangat pajan. Peristiwa ini terjadi

karena kadmium masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang kecil sehingga dapat

ditolerir tubuh pada saat tersebut (Palar, 2008).

Kadmium dapat masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia melalui

berbagai cara, yaitu:

a. Dari udara yang tercemar, misalnya asap rokok dan asap pembakaran batu

bara

b. Melalui wadah/tempat berlapis kadmium yang digunakan untuk tempat

makanan atau minuman

c. Melalui kontaminasi perairan dan hasil perairan yang tercemar Kadmium

d. Melalui rantai makanan

e. Melalui konsumsi daging yang diberi obat anthelminthes yang

Absorpsi kadmium melalui gastrointestinal lebih rendah dibandingkan

absorpsi melalui respirasi, yaitu sekitar 5-8%. Absorpsi kadmium meningkat bila

terjadi defisiensi kalsium (Ca), besi (Fe) dan rendah protein dalam makanan.

Defisiensi kalsium akan merangsang sintesis ikatan Ca-protein sehingga akan

meningkatkan absorpsi kadmium, sedangkan kecukupan seng dalam makanan dapat

menurunkan absorpsi kadmium. Hal ini diduga karena seng merangsang produksi

metalotionin (Widowati,2008).

Kadmium ditransformasikan dalam darah yang berikatan dengan sel darah

merah yang memilki protein berat molekul rendah, yaitu metalotionin (MT) yang

memilki berat molekul 6000, banyak mengandung sulfhidril, dan dapat mengikat

11% kadmium dan seng. Metalotionin (MT) memiliki daya ikat yang sama terhadap

beberapa jenis logam berat sehingga kandungan logam berat bebas dalam jaringan

berkurang. Kemungkinan besar pengaruh toksisitas kadmium disebabkan oleh

interaksi antara kadmium dan protein tersebut sehingga memunculkan hambatan

terhadap aktivitas kerja enzim.

Metalotionin merupakan protein yang sangat peka dan akurat sebagai

indikator pencemaran. Hal itu didasarkan pada suatu fenomena alam dimana

logam-logam bisa terikat di dalam jaringan tubuh organisme karena adanya protein

(polipeptida) yang 26-33% mengandung sistein.

Setelah toksik memasuki darah, toksik didistribusikan dengan cepat ke

seluruh tubuh. Pengikat oksigen dalam jaringan bisa menyebabkan lebih tingginya

kadar toksikan dalam jaringan tersebut. Kadmium memilki afinitas yang kuat

pada kadar total kadmium dalam tubuh. Apabila metalotionin (MT) hepar dan ginjal

tidak mampu lagi melakukan detoksifikasi, maka akan terjadi kerusakan hati dan

ginjal (Widowati, 2008).

Kadmium memiliki afinitas yang kuat terhadap ginjal dan hati. Pada

umumnya, sekitar 50-75% kadmium dalam tubuh terdapat pada kedua organ tersebut.

Kadmium dalam tubuh akan dibuang melalui feces sekitar 3-4 minggu setelah

terpapar kadmium dan melalui urin. Pada manusia, sebagian besar kadmium

diekskresikan melalui urin, sedangkan pada hewan sebagian besar kadmium

diekskresikan melalui feces (Widowati, 2008).

2.3.4 Jalur Pemajanan Kadmium A. Inhalasi

Paparan melalui inhalasi terutama terjadi di tempat kerja. Senyawa kadmium

yang terhirup sebagai partikel baik sebagai asap dengan ukuran sangat kecil atau

sebagai debu. Setelah paparan inhalasi, penyerapan senyawa kadmium sangat

bervariasi dan tergantung ukuran partikel dan kelarutan kadmium tersebut. Besar

partikel, debu (> 10 um diameter) cendrung masuk dan menembus ke dalam alveoli.

Sementara senyawa kadmium terlarut (CdCl2 dan CdSO4 ) dapat mengalami

penyerapan terbatas disbanding dengan partikel. Hanya sekitar 5% dari partikel 10

µm akan disimpan dalam alveoli dan akan diserap. Ukuran partikel merupakan

penentu utama penyebab kadmium dalam paru-paru. (ATSDR, 2010)

Pada manusia , 10-30% debu kadmium akan diserap, 25-50% akan diserap

diendapkan pada mukosa nasofaring, trakea, bronkus kemudian akan masuk lagi ke

alveoli dan alveoli akan diserap oleh darah (widiowati, 2008).

B. Oral

Penyerapan kadmium melalui makanan pada asupan makan dan status zat besi

dalam tubuh. Di eropa dan amerika penyerapan kadmium secara oral rata-rata 1,2-25

ug/hari. Penyerapan kadmium dari saluran pencernaan biasanya sekitar 5%.

Penyerapan dipengaruhi faktor yaitu :

1. Umur

Pada dewasa 2 kali lebih cepat dari anak-anak. Sebagai racun kumulatif,

kadmium meningkatkan beban tubuh.

2. Jenis Kelamin

Perempuan memiliki kandungan kadmium lebih tinggi dari laki-laki.

3. Merokok

Perokok memiliki kadar kadmium lebih tinggi dari bukan perokok karena: Rokok berisi 2,0 mg kadmium, 2-10% dari yang ditransfer asap utama

Kadmium asap rokok utama , hampir 50% diserap paru-paru ke sirkulasi

sistemik selama merokok aktif.

Perokok biasanya memiliki darah kadmium dan beban tubuh lebih dari dua

kali lipat yang tidak merokok

4. Status Gizi

Status gizi lebih rendah lebih mudah terpapar setelah pemaparan oral

C. Kulit

Penyerapan kadmium melalui kulit sangat rendah sekitar 0.5%. kontak dengan

kulit akan semakin parah bila terpapar selama beberapa jam atau lebih (ATSDR)

2.3.5 Waktu Paruh dalam Tubuh

Kadmium memiliki banyak efek diantaranya kerusakan ginjal dan

karsiogenik pada hewan yang menyebabkan tumor pada testis. Akumulasi logam

kadmium dalam ginjal membentuk komplek dengan protein. Waktu paruh dari

kadmium dalam lingkungan adalah 10-30 tahun sedangkan waktu paruh kadmium

dalam tubuh 7-30 tahun dan menembus ginjal terutama setelah terjadi kerusakan.

Kadmium bisa juga menyebabkan kekacauan pada metabolisme kalsium

yang pada akhirnya mengalami kekurangan kalsium pada tubuh dan menyebabkan

penyakit osteomalacia (rasa sakit pada persendian tulang belakang, tulang kaki) dan

bittlebones (kerusakan tulang) (Lentech, 2010).

2.3.6 Penilaian Resiko Kadmium

Pajanan zat kimia tidak dapat dihindari sepenuhnya oleh manusia sehingga

harus dilakukan penilaian terhadap banyaknya zat kimia untuk menentukan tingkat

pajanan yang tidak akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan.

Beberapa badan ahli memakai istilah Acceptable Daily Intake (asupan harian

yang dapat diterima) untuk menilai toksikologi zat kimia dalam makanan dan air

sebagai dasar untuk menentukan tingkat kadar logam yang diperbolehkan.

Adapun batas kandungan logam kadmium yang direkomendasikan untuk

Additive) yaitu sebesar 400-500 µg per minggu untuk orang dewasa atau 7 µg per kg

berat badan per hari (Suwirma, 2000).

Dalam penentuan batas konsumsi harian (Acceptable Daily Intake = ADI)

dilakukan perhitungan berdasarkan aturan FAO/WHO, dengan rumus (Suwirma,

2000):

Keterangan:

[Cd] = konsentrasi Cd pada padi(Oryza Sativa) ( g/g)

w = berat padi(Oryza Sativa)(g/individu)

2.3.7 Efek Kadmium (Cd)

A. Efek kadmium (Cd) Terhadap Tumbuhan dan Hewan

Kadmium aliran limbah dari industri terutama berakhir di tanah dan badan air.

Hal ini dapat berasal dari produksi misalnya seng, implikasi bijih fosfat dan pupuk.

Kadmium juga terdapat di udara melalui pembakaran sampah rumah tangga dan

pembakaran bahan bakar fosil.

Sumber lain yang penting dari emisi kadmium adalah produksi pupuk fosfat

buatan. Bagian dari kadmium yang berakhir di tanah setelah pupuk diterapkan pada

lahan pertanian dan sisanya dari kadmium yang berakhir di permukaan air ketika

limbah dari produksi pupuk dibuang oleh perusahaan produksi. Kadmium dapat

diangkut melalui jarak yang jauh ketika diserap oleh lumpur. Lumpur ini kaya

Kadmium dapat terserap untuk bahan organik dalam tanah. Ketika kadmium

hadir di tanah itu bisa sangat berbahaya, karena serapan melalui makanan akan

meningkat. Tanah yang diasamkan meningkatkan serapan kadmium oleh tanaman.

Hal ini merupakan potensi bahaya binatang yang tergantung pada tanaman untuk

bertahan hidup.

Kadmium dapat terakumulasi dalam tubuh bintang tersebut, terutama ketika

makan beberapa tanaman. Sapi mungkin memiliki jumlah besar kadmium dalam

ginjalnya karena ini. Cacing tanah dan organisme tanah penting lainnya sangat rentan

untuk keracunan kadmium. Cacing bisa mati pada konsentrasi sangat rendah dan

memiliki konsekuensi bagi struktur tanah. Ketika konsentrasi kadmium di tanah

tinggi mereka dapat mempengaruhi proses mikroorganisme tanah dan ancaman

ekosistem seluruh tanah (Darmono, 2001).

B. Efek kadmium (Cd) Terhadap Kesehatan Manusia

Menurut darmono (2001), efek kadmium terhadap kesehatan manusia dapat

bersifat akut dan kronis. Kasus keracunan akut kadmium kebanyakan melalui saluran

pernapasan, misalnya menghisap debu dan asap kadmium terutama kadmium oksida

(CdO).

Gejala yang timbul berupa gangguan saluran pernapasan, mual, muntah,

kepala pusing dan sakit pinggang. Akibat dari keracunan akut ini dapat menimbulkan

penyakit paru-paru yang akut dan kematian. Efek kronis terjadi dalam selang waktu

yang sangat panjang. Peristiwa ini terjadi karena kadmium yang masuk ke dalam

Efek akan muncul saat daya racun yang dibawa kadmium tidak dapat lagi

ditolerir tubuh karena adanya akumulasi kadmium dalam tubuh. Efek kronis dapat

dikelompokkan menjadi lima kelompok (Palar, 2008), yaitu:

a) Efek Kadmium Terhadap Ginjal

Ginjal merupakan organ utama dari dari sistem urinaria hewan tingkat

tinggi dan manusia. Pada organ ini terjadi peristiwa akumulasi dari

bermacam-macam bahan termasuk logam kadmium. Kadmium dapat

menimbulkan gangguan dan bahkan kerusakan pada sistem kerja ginjal

terutama ekskresi protein. Kerusakan ini dapat dideteksi dari tingkat atau

kandungan protein yang terdapat dalam urin. Petunjuk lain berupa adanya

asam amino dan glukosa dalam urin, ketidaknormalan kandungan asam

urat serta Ca dan Protein dalam urin.

b) Efek Kadmium Terhadap Paru-paru

Keracunan yang disebabkan oleh kadmium lebih tinggi bila terinhalasi

melalui saluran pernapasan daripada saluran pencernaan. Efek kronis

kadmium akan muncul setelah 20 tahun terpapar kadmium. Akan muncul

pembengkakan paru-paru (pulmonary emphysema) dengan gejala awal

gangguan saluran napas, mual, muntah dan kepala pusing.

c) Efek Kadmium Terhadap Tulang

Serangan yang paling hebat karena kadmium adalah kerapuhan tulang.

Efek ini telah menggoncangkan dunia internasional sehingga setiap orang

dilanda rasa takut terhadap pencemaran. Efek ini timbul akibat

fungsi kalsium darah digantikan oleh logam kadmium yang ada. Pada

akhirnya kerapuhan pada tulang-tulang penderita yang dinamakan itai-itai

disease.

d) Efek Kadmium Terhadap Darah dan Jantung

Efek kronis kadmium dapat pula menimbulkan anemia karena CdO.

Penyakit ini karena adanya hubungan antara kandungan kadmium yang

tinggi dalam darah dengan rendahnya hemoglobin.

e) Efek Kadmium Terhadap Sistem Reproduksi

Daya racun yang dimiliki oleh kadmium juga mempengaruhi sistem

reproduksi dan organ-organnya. Pada konsentrasi tertentu kadmium dapat

mematikan sel-sel sperma pada laki-laki. Hal inilah yang menjadi dasar

bahwa akibat terpapar uap logam kadmium dapat mengakibatkan

impotensi. Impotensi yang terjadi dapat dibuktikan dengan rendahnya

kadar testoteron dalam darah.

2.3.8 Kadmium (Cd) dalam Lingkungan

Logam kadmium dan bentuk-bentuk persenyawaannya dapat masuk ke

lingkungan, terutama sekali merupakan efek samping dari aktivitas yang dilakukan

manusia. Dapat dikatakan bahwa semua industri yang melibatkan kadmium dalam

proses operasional industrinya menjadi sumber pencemaran kadmium. Selain itu

kadmium juga berasal dari pembakaran sampah rumah tangga dan pembakaran bahan

bakar fosil karena secara alami bahan bakar mengandung kadmium, penggunaan

Dalam strata lingkungan, kadmium dan persenyawaannya ditemukan dalam

banyak lapisan. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kandungan kadmium akan

dapat dijumpai di daerah-daerah penimbunan sampah dan aliran hujan, selain dalam

air buangan (Palar, 2008).

Kadmium akan mengalami biotransformasi dan bioakumulasi dalam

organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Dalam tubuh biota perairan

jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan dengan adanya

proses biomagnifikasi di badan air. Di samping itu, tingkatan biota dalam sistem

rantai makanan turut menentukan jumlah kadmium yang terakumulasi. Dimana pada

biota yang lebih tinggi stratanya akan ditemukan akumulasi kadmium yang lebih

banyak( Widowati,2008).

2.4 TanamanPadi

2.4.1 Pengertian TanamanPadi

Tanaman Padi (Oryza Sativa) merupakan salah satu tanaman budidaya

terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indocina dan masuk

ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500

SM.

Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia,

setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat

utama bagi mayoritas penduduk dunia. Hasil dari pengolahan padi dinamakan beras

Padi termasuk dalam suku padi-padian atau poaceae (graminae atau

glumiflorae). Terna semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa

batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna

dengan pelepah tegak, daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua,

berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang, bagian bunga

tersusun majemuk, tipe malai bercabang, satuan bunga disebut floret yang terletak

pada satu spikelet yang duduk pada panikula, tipe buah bulir atau kariopsis yang tidak

dapat dibedakan mana buah dan bijinya,bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran

3mm hingga 15mm, tertutup oleh palea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari

disebut sekam, struktur dominan padi yang biasa dikonsuksi yaitu jenis

enduspermium (Estiasih, Teti Ahmadi,2009).

Padi adalah komoditas tanaman pangan di Indonesia. Kecukupan beras

merupakan usaha strategi pemerintah dalam memantapkan ketahanan pangan,

ekonomi dan stabilitas politik nasional. Sebagian masyarakat menghendaki adanya

pasokan dan harga beras yang stabil, berkualitas baik tersedia sepanjang waktu,

tersalur secara merata, dengan harga terjangkau (Auliana, 2002).

2.4.2 Beras

Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya (sekamnya) yang

menjadi dedak kasar (Sediotama, 1989). Beras adalah gabah yang bagian kulitnya

sudah dibuang dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan

Kebiasaan makan beras dalam bentuk nasi terbentuk melalui sejarah yang

panjang. Beras berasal dari kata weas dalam bahasa Jawa Kuno. Beras dipilih

menjadi pangan pokok karena sumber daya alam lingkungan mendukung

penyediaannya dalam jumlah yang cukup, mudah dan, cepat pengolahannya,

memberi kenikmatan pada saat menyantap, dan aman dari segi kesehatan.

Sesungguhnya rasa lapar dapat dipuaskan dengan memakan makanan apa

saja, terutama makanan sumber pati atau lazimnya disebut karbohidrat. Namun perlu

diperhatikan, dalam konsep makan, terdapat dua unsur yang dianut oleh kebanyakan

orang yaitu kenyang dan nikmat. Makanan disenangi jika memberikan kesan nikmat

pada indra penglihatan mengenai warna, bentuk, dan ketampakan lainnya seperti

indera pembau, pengecap, peraba di mulut mengenai tekstur, dan bila mungkin juga

indera pendengaran pada saat penyajian dan penyantapannya (Haryadi, 2006).

Komposisi terbesar yang terkandung dalam beras adalah karbohidrat

sebesar 79%, Energi sebesar 365 kalori perhari.Beras juga mengandung protein,

vitamin, mineral, dan air.

Secara biologi anatomi beras adalah bagian biji padi yang terdiri dari :

1. Aleuron adalah lapis terluar yang sering kali ikut terbuang pada proses

pemisahan kulit.

2. Endosperma adalah tempat sebagian besar pati dan protein beras berada.

3. Embrio yang merupakan calon tanaman baru (dalam beras tidak dapat

tumbuh lagi, kecuali dengan bantuan teknik kultu jaringan).

Beras sebagai bahan pangan disusun oleh pati, dan unsur lain seperti lemak

seperti protein, lemak, serat, abu, pentosa,dan lignin sedangkan bagian endosperm

kaya pati (Haryadi, 2006).

Secara umum, mutu beras dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok,

yaitu mutu giling, mutu tanak, mutu gizi dan standarspesifik untuk penampakan dan

kemurnian biji (misalnya besar dan bentuk beras, kebeningan dan beras chalky)

(Haryadi, 2006).

Pemutuan beras didasarkan pada aturan SNI 01-6128 : 2008 membagi

beras dalam lima kelas mutu I, II, III, IV dan V. Syarat umum beras adalah :

(a) bebas hama dan penyakit

(b) bebas bau apek, asam, atau bau asing lainnya

(c) bebas dari campuran dedak dan bekatul

(d) bebas dari bahan kimia yang membahayakan konsumen (Haryadi, 2006).

2.4.3 Pengolahan Padi Menjadi Beras

Pegolahan padi di pabrik adalah proses menggiling menjadi beras. Gabah

digiling untuk dibebaskan dari sekamnya yang menjadi dedak kasar dan beras yang

dihasilkan disebut beras pecah kulit. Beras pecah kulit digiling lebih lanjut untuk

membuang lembaga dan lapisan-lapisan permukaan biji. Hasilnya adalah beras giling

dan dedak halus. Dedak halus merupakan limbah yang sangat kaya akan berbagai

vitamin, lemak, protein dan mineral. Beras giling yang bersih dari lapisan-lapisan luar

biji dan dari lembaga disebut beras giling sempurna. Untuk lebih menarik lagi, beras

giling sempurna dapat digosok sehingga menjadi lebih mengkilap dan dapat juga

Derajat giling beras dinyatakan dengan efesiensi hasil gilingnya. Bila hasil

beras giling 72 % dari beras asal gabahnya, dikatakan bahwa derajat giling beras

tersebut 72 % atau derajat ekstraksinya 72 %. Teoritis derajat giling beras maksimal

adalah 80 % karena kulit gabah merupakan 20 % dari berat seluruh biji. Jadi beras

pecah kulit mempunyai derajat ekstraksi maksimal adalah 80 %. Semakin tinggi

derajat ekstraksi beras akan semakin kaya beras tersebut akan zat-zat gizi, terutama

berbagai jenis vitamin. Semakin tinggi derajat ekstraksi beras, semakin tinggi pula

nilai gizinya tetapi sebaliknya beras demikian akan semakin mudah rusak diserang

hama mikroba dan serangga karena zat-zat gizi yang tersedia akan merupakan tempat

tumbuh yang subur, memberikan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan

perkembangan hama tersebut (Haryadi, 2006).

2.5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

2.5.1 Pengertian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah

mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber,

pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA

merupakan tempat sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan

terhadap lingkungan sekitarnya.

Di TPA, sampah masih mengalami praoses penguraian secara alamiah

dengan rangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat,

sementara yang lain lebih lambat, bahkan ada beberapa jenis sampah yang tidak

bahwa setelah TPA selesai digunakan pun masih ada proses yang berlangsung dan

menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan. Karenanya masih

diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup (Royadi, 2006).

2.5.2 Metode Pengolahan Sampah Di Pembuangan Akhir (TPA)

Pembuangan akhir sampah adalah upaya untuk memusnahkan sampah di

tempat tertentu yang disebut tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Menurut

Suryanto 1988 (Royadi 2006), dalam pembuangan akhir sampah terdapat beberapa

metode yaitu:

a. Open Dumping

Metode open dumping adalah cara pembuangan akhir dengan hanya menumpuk

sampah begitu saja tanpa ada perlakuan khusus, sehingga dapat menimbulkan

gangguan terhadap lingkungan.

b. Controlled Landfill

Adalah sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan, merupakan peralihan

antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Pada cara ini penutupan sampah

dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang

dipadatkan setelah mencapai tahap tertentu.

c. Sanitary Landfill

Pada sistem ini sampah ditimbun dalam tanah yang luas kemudian dipadatkan dan

ditutup dengan tanah penutup harian pada setiap hari dan akhir operasi.

Resiko yang tidak dapat dihindarkan dari pembuangan sampah di landfill

adalah terbentuknya gas dan lindi yang dipengaruhi oleh dekomposisi dari mikroba

gas dan lindi dari landfill ke lingkungan sekitarnya menyebabkan dampak yang serius

pada lingkungan, selain berdampak buruk terhadap kesehatan juga menyebabkan

kebakaran dan peledakan, kerusakan pada tanaman, bau yang tidak sedap, masalah

setelah penutupan landfill, pencemaran air tanah, udara dan pencemaran global

(Royadi, 2006).

Sampah yang dibuang ke TPA-TPA di kota Medan berasal dari rumah tangga,

kompleks perumahan, perguruan tinggi/sekolah, perkantoran, plaza, hotel,

restoran/rumah makan, rumah sakit, dan lain-lain. Komposisi sampah terdiri dari

sampah organik (48,2%) yang terdiri dari daun-daunan 32% dan makanan 16,2%, dan

sampah anorganik sebanyak 51,8% terdiri dari kertas 17,5%, plastik 3,5% dan

lain-lain. TPA Namo Bintang, pada prinsipnya merupakan suatu landfill yang

mnggunakan metode open dumping dimana seluruh sampah yang dibuang,

dipadatkan dengan alat berat kemudian dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa ada

perlakuan khusus.

2.5.3 Persyaratan Lokasi TPA

Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap

lingkungan maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan

hati-hati. Hal ini ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti

tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Pemilihan

Tempaat Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, yang diantaranya dalam kriteria

regional dicantumkan :

1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan

2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kondisi kedalaman

air tanah kurang dari 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat

dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukan

teknologi)

3. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20%).

4. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan di bandara (jarak

minimal 1,5-3km)

5. Bukan daerah/kawasan yang dilindungi (Damanhuri, 1995)

Sumber pencemaran kadmium pada tempat pembuangan akhir sampah

(TPA) bersasal dari pelindihan sampah dan air hujan. Sampah-sampah seperti

pelastik, bekas baterai, dan bekas alat elektronik jika mengalami dekomposisi dari

bercampur dengan air hujan, juga dapat masuk ke dalam tanah dan mencemari air

tanah (BLH Kota Bengkulu,2011).

Meskipun begitu, metode pembuangan sampah ini banyak dilakukan di

Indonesia, seperti halnya Kota Medan yang menggunakan metode open dumping.

Metode ini memungkinkan adanya perembesan air lindi (cairan yang timbul akibat

pembusukan sampah) melalui kapiler-kapiler air dalam tanah hingga mencemari

sumber air tanah, terlebih di musim hujan.Efek pencemaran bisa berakumulasi jangka

panjang dan pemulihannya bisa membutuhkan puluhan tahun. Metode ini sudah tidak

populer karena selain sudah tidak akan diperbolehkan lagi juga berpotensi pada

2.6 Air Lindi

2.6.1 Pengertian Air Lindi

Sampah di TPA akan mengalami proses penguraian secara kimia dan

biokimia. Masalah akan timbul ketika air hujan dan air permukaan meresap ke dalam

timbunan sampah. Ditambah lagi dengan penguraian sampah secara kimia dan

biokimia, akan menimbulkan cairan rembesan dengan kandungan padatan dan

kebutuhan oksigen yang sangat tinggi yang kemudian bercampur dengan air hujan,

disebut juga denganlindi (Martono, 1996).

Air lindi membawa materi tersuspensi dan terlarut yang merupakan produk

dari degradasi sampah. Komposisi air lindi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

jenis sampah terdeposit, jumlah curah hujan di daerah TPA dan kondisi spesifik

tempat pembuangan tersebut.

Air lindi pada umumnya mengandung senyawa-senyawa organik dan

anorganik yang tinggi. Selayaknya benda cair, air lindi akan mengalir ke tempat yang

lebih rendah. Air lindi ini dapat merembes masuk ke dalam tanah dan bercampur

dengan air tanah sampai pada jarak 200 meter, ataupun mengalir di permukaan tanah

dan bermuara pada aliran air sungai. Secara langsung air tanah atau air sungai

tersebut akan tercemar. Air lindi juga dapat mencemari sumber air minum pada jarak

100 dari sumber pencemaran (Mahardika 2010).

2.6.2 Mekanisme Masuknya Air Lindi ke Dalam Air Tanah

Mekanisme masuknya air lindi masuk ke lapisan air tanah, terutama air

1. Air lindi ditemukan pada lapisan tanah yang digunakan sebagai open dumping,

yaitu kira-kira berjarak 2 meter di bawah permukaan tanah.

2. Secara khusus, bila air lindi masuk dengan cara infiltrasi di tanah, segera

permukaan tanah dijenuhi air.

3. Akibat adanya faktor seperti air hujan, mempercepat air lindi masuk ke lapisan

tanah yaitu zona aerasi yang mempunyai kedalaman 10 meter di bawah permukaan

tanah.

4. Lalu akibat banyaknya air lindi yang terbentuk menyebabkan air lindi masuk ke

lapisan air tanah dangkal atau lapisan air tanah jenuh.

5. Dan di lapisan tanah jenuh tersebut, air yang terkumpul bercampur dengan air lindi

dimana di air tanah dangkal ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui

sumur-sumur dangkal (Mahardika, 2010).

Potensi gravitasi sangat penting dalam tanah-tanah yang jenuh air. Hal ini

diperhitungkan terutama untuk gerakan air lindi yang menembus tanah yang pada

umumnya bergerak dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Biasanya air tanah yang

diperhatikan mempunyai elevasi yang lebih tinggi daripada sumber air bersih tertentu.

Gerakan air lindi ke dalam tanah mengikuti gerakan air tanah, yang merupakan

gerakan air dari tanah melalui evaporasi dan atau drainase (dari tanah basah ke tanah

kering) dan dari tanah ke dalam akar-akar tanaman (Mahardika, 2010).

2.6.3 Komponen Air Lindi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Air lindi pada umumnya mengandung senyawa-senyawa organik

(hidrokarbon, asam humat, fulfat, tanat dan galat) dan anorganik (natrium, kalium,

yang tinggi. Konsentrasi dari komponen-komponen tersebut dalam air lindi bisa

mencapai 1000 sampai 5000 kali lebih tinggi daripada konsentrasi dalam air tanah.

Berdasarkan penelitian Astuti (2008), bahwa komponen air lindi di TPA Putri Cempo

Mojosongo Surakarta adalah NO3 (900 mg/l), Cd (0,36 mg/l), Mn (3,10 mg/l), NO2

(27 mg/l), Cl (873 mg/l), Cl2 (1,41 mg/l), H2S (0,096 mg/l), minyak dan lemak (1016

2.7 Kerangka Konsep

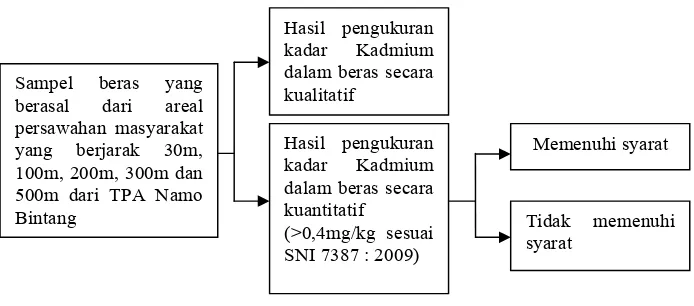

Gambar 2.1. Kerangka konsep penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat dilihat analisis kadar kadmium

pada beras yang berasal dari areal persawahan masyarakat sekitar TPA Namo

Bintang.

Sampel beras yang berasal dari areal persawahan masyarakat yang berjarak 30m, 100m, 200m, 300m dan 500m dari TPA Namo Bintang

Hasil pengukuran kadar Kadmium dalam beras secara kualitatif

Hasil pengukuran kadar Kadmium dalam beras secara kuantitatif

(>0,4mg/kg sesuai SNI 7387 : 2009)

Memenuhi syarat

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, untuk

mengetahui gambaran hasil pemeriksaan kadar kadmium dalam beras yang berasal

dari tanaman padi yang ditanam di areal daerah sekitar Tempat Pembuangan Akhir

sampah (TPA) Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di areal persawahan di Dusun I Namo Bintang Desa

Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, adapun alasan

dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena :

a. Desa Namo bintang letaknya sangat dekat dengan TPA

b. Belum pernah ada penelitian tentang kandungan kadmium pada beras

masyarakat Namo Bintang

c. Masyarakat di sekitar TPA umumnya menggunakan beras yang dihasilkan

sawah di sekitar TPA untuk dikonsumsi sendiri.

Lokasi pemeriksaan sampel beras dilakukan di Laboratorium Anorganik

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012- Juli 2013.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tanaman padi yang ditanam di

areal persawahan sekitar TPA Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli

Serdang. Sedangkan sampel yang dijadikan pada penelitian ini adalah hasil

pengolahan padi berupa beras yang ditanam di areal persawahan sekitar TPA Namo

Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3.4 Pengambilan Sampel

Sampel beras dari tanaman padi diambil menggunakan metode non random

sampling yaitu secara purposive sampling, sampel diambil sebanyak 10 titik

berdasarkan jarak areal persawahan dengan Tempat Pembuangan Akhir di Desa

Namo Bintang yaitu 30m, 100m, 200m, 300m dan 500m. Dari tiap jarak di ambil 2

titik sampel tanaman padi dimana jarak antara kedua titik pengambilan sejauh 6 - 8

meter.

Tanaman padi yang diambil kemudian digiling hingga menjadi dedak kasar

dan beras. Beras yang dihasilkan disebut beras pecah kulit. Beras pecah kulit digiling

lebih lanjut untuk membuang lembaga dan lapisan-lapisan permukaan biji. Hasilnya

adalah beras giling dan dedak halus. Beras giling tersebut kemudian dibawa ke

3.5 Metode Pengumpulan Data 3.5.1 Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke areal sawah di

sekitar TPA Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,

kemudian sampel dipersiapkan menggunakan Kjehdal apparatus di Laboratorium

Anorganik FMIPA USU, kemudian untuk mengetahui kadar kadmium dilakukan

pemeriksaan dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) di

Laboratorium Farmasi USU .

3.5.2 Data Skunder

Data- data yang digunakan yaitu :

a. Data demografi desa Namo Bintang diperoleh dari Kecamatan Pancur Batu

tahun 2011.

b. Profil TPA Namo Bintang diperoleh dari kantor tata usaha TPA Namo

Bintang

c. Data kesehatan dari puskesmas Pancur Batu

3.6 Pelaksanaan Penelitian

3.6.1 Pengambilan dan Pengiriman Sampel (Padi) ke Laboratorium 1. Persiapkan plastik sebagai wadah sampel

2. Sampel diambil sebanyak 100 gr kemudian dimasukkan kedalam plastik

3.6.2 Pemeriksaan Sampel di Laboratorium A. Alat yang digunakan

1. Kjehdal Aparatus

2. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

3. Neraca analitik kapasitas 200g, ketinggian 0,1

4. Baeker glass

5. Gelas ukur

6. Labu Kjehdal

7. Labu ukur 50 ml

8. Pipet tetes

9. Spatula

B. Bahan yang digunakan 1. Padi

2. Aduadest

3. Asam sulfat (H2SO4) p.a

4. Asam nitrat (HNO3) p.a

3.7 Cara Kerja

3.7.1 Preparasi Sampel beras (Standar Nasional Indonesia 01-4866-1998)

Sebelum dilakukan pemeriksaan kadar kadmium pada beras, maka terlebih

dahulu dengan proses destruksi yang dilakukan oleh peneliti dibantu laboran. Adapun

prosedur kerja yang dilakukan yaitu :

1. Timbang 3 gr sampel beras dalam labu kjehdal.

2. Tambah 20 ml H2SO4 dan 15 ml HNO3

3. Setelah reaksi selesai, panaskan dan tambahkan lagi HNO3 p.a sedikit demi

sedikit, panaskan hingga sampel berwarna coklat atau kehitaman.

4. Tambahkan 10 ml HClO4 sedikit demi sedikit, panaskan lagi hingga larutan

menjadi jernih atau berwarna kuning (jika terjadi pengarangan setelah

penambahan HClO4 tambahkan lagi HNO3).

5. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan himpitkan dengan air suling.

6. Setelah dingin masukkan larutan destruksi ke dalam labu ukur 50 ml dan

himpitkan dengan air suling.

3.7.2 Analisis Kadar Kadmium dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) adalah suatu metode pengukuran

kuantitatif suatu unsur yang terdapat dalam suatu cuplikan berdasarkan penerapan

cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom-atom bentuk gas dalam keadaan

dasar. Jika cahaya dengan panjang gelombang resonansi dilewatkan, nyala yang

mengandung atom-atom yang bersangkutan, maka sebagian cahaya itu akan diserap

berada dalam nyala. Metode ini digunakan untuk penetapan sejumlah unsur,

kebanyakan logam, dan berbagai sampel.

A. Pembuatan larutan standar unsur Kadmium ( Cd )

1. Pembuatan larutan standar unsur Kadmium ( Cd ) 100 mg/L

Sebanyak 10 ml larutan induk unsur Kadmium 1000 mg/L dimasukkan dalam

labu takar 100 ml lalu diencerkan dengan larutan pengencer sampai garis tanda dan

dihomogenkan.

2. Pembuatan larutan standar unsur Kadmium ( Cd ) 10 mg/L

Sebanyak 10 ml larutan induk unsur Kadmium 100 mg/L dimasukkan dalam

labu takar 100 ml lalu diencerkan dengan larutan pengencer sampai garis tanda dan

dihomogenkan.

3. Pembuatan larutan standar unsur Kadmium ( Cd ) 1 mg/L

Sebanyak 10 ml larutan standar unsur Kadmium 10 mg/L dimasukkan dalam

labu takar 100 ml lalu diencerkan dengan larutan pengencer sampai garis tanda dan

dihomogenkan.

4. Pembuatan larutan seri standar unsur Kadmium ( Cd ) 0,0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; dan 0,05 mg/L

Sebanyak 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5 ml larutan standar unsur Kadmium 1

mg/L dimasukkan dalam labu takar 50 ml lalu diencerkan dengan larutan pengencer

5. Pembuatan kurva standar unsur Kadmium ( Cd )

Larutan seri standar unsur Kadmium 0,0 mg/L diukur absorbansinya dengan

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom pada spesifik 228,8 nm. Perlakuan

dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan hal yang sama untuk larutan seri standar unsur

Kadmium 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; dan 0,05 mg/L.

3.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium diolah secara

manual dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan pembahasan dilakukan secara

deskriptif.

3.9 Definisi Operasional

1. Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya, digunakan

masyarakat sebagai bahan pangan utama serta dihasilkan oleh sawah yang

berjarak 30 meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter dan 500 meter dari TPA

Namo Bintang.

2. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif

parameter kimia pada padi di Laboratorium Anorganik FMIPA dan

Laboratorium Farmasi USU untuk mengetahui kadar kadmium dalam beras.

a. Memenuhi syarat adalah jika kadar kadmium dalam beras tidak

melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan yaitu 0,4 mg/kg

(SNI 7387 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam

b. Tidak memenuhi syarat adalah jika kadar kadmium dalam beras

melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkanyaitu 0,4 mg/kg

(SNI 7387 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam

Pangan).

3. Kadar kadmium adalah banyaknya kadmium yang ditemukan dalam sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN 4.1Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Namo Bintang yang berada di Kecamatan

Pancur Batu dengan luas wilayah ± 495,2 Ha. Desa Namo Bintang berada ± 2 Km

atau memerlukan waktu ± 10 menit ke Ibukota Kecamatan Pancur Batu. Dengan

Topografi ± 92% datar dan ± 8% landai dan merupakan jalur penghubung antara

Kecamatan Pancur Batu dengan Kecamatan Deli Tua (Profil Desa Namo Bintang

Tahun 2011).

Desa Namo Bintang dibagi menjadi 5 ( lima ) dusun, yaitu :

Dusun I : Namo Bintang – Namo Bintang Kuta ± 75 Ha

Dusun II : Sumberingin – Kloni IV ± 95,2 Ha

Dusun III : Ujung Jawi – Rumah Mbacang ± 125 Ha

Dusun IV : Simpang Gardu – Simpang Kongsi ± 56 Ha

Dusun V : GRT Tahap I – GRT Tahap II, III ± 144 Ha

4.1.1 Keadaan Geografi

Desa Namo Bintang berada pada ketinggian yang relatif rendah (± 60 meter

di atas permukaan laut.

Tabel 4.1 Distribusi Luas Wilayah Desa Namo Bintang

No Jenis Lahan Luas

1 Pemukiman + 50 Ha

2 Pertanian + 35 Ha

3 Perladangan + 200 Ha

4 Perkebunan + 150 Ha

5 Umum + 60 Ha

Sumber : Profil Desa Namo Bintang Tahun 2011

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Medan

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Namo Simpur

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Durin Tonggal

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baru

4.1.2 Gambaran Kependudukan

Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Namo Bintang yaitu

[image:60.595.115.510.306.407.2]pekerjaan masyarakat adalah s