PENGARUH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN

SANITASI LINGKUNGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN 2009

T E S I S

OLEH IRWANSYAH 077012012/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGARUH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN

SANITASI LINGKUNGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN 2009

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh :

IRWANSYAH

077012012/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

Judul Tesis : PENGARUH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2009

Nama Mahasiswa : Irwansyah Nomor Induk Mahasiswa : 077012012

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Menyetujui Komisi Pembimbing :

(Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc., Ph.D) (Ir. Evi Naria, M.Kes)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S) (dr. Ria Masniari Lubis, M.Si)

Telah diuji pada Tanggal : 26 Mei 2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc., Ph.D Anggota : 1. Ir. Evi Naria, M.Kes

PERNYATAAN

PENGARUH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN

SANITASI LINGKUNGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN 2009

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 12 Maret 2010

ABSTRAK

Masyarakat yang berdomisili 0-10 m di daerah aliran sungai Kota Subulussalam sebagian besar belum mengelola sanitasi lingkungan seperti memiliki ketersediaan sarana kebersihan (jamban, air bersih, pengelolaan limbah dan sampah). Kebijakan dan peran serta masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup karena manusia terlibat sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah lingkungan.

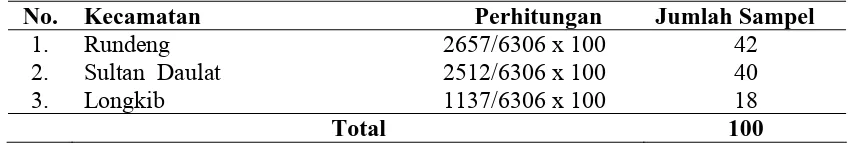

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat pada pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam. Metode penelitian adalah jenis survai explanatory pada 100 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar aliran sungai pada tiga kecamatan (Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip) Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2009. Pengambilan sampel dengan cara stratified sampling pada KK yang berdomisili dalam jarak 0-10 m, Kecamatan Rundeng 42 KK, Kecamatan Sultan Daulat 40 KK dan 18 orang di Kecamatan Longkib. Pengumpulan data peranserta dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan observasi pada pengelolaan sanitasi lingkungan. Data dianalisis dengan multivariat (logistic regression).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di DAS Kota Subulussalam belum terlaksana dengan baik. Kebijakan yang dilaksanakan masih terbatas pada upaya meningkatkan kesehatan keluarga ibu dan anak serta peran serta masyarakat baik keikutsertaan, pemberian gagasan belum aktif dan kemampuan masih rendah dalam menyediakan sarana kesehatan lingkungan. Variabel kebijakan, keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab secara statistik berpengaruh nyata terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan (p value 0,000 < α 0,05).

Disarankan perlunya para pengambil keputusan pada Dinas Kesehatan Subulussalam untuk menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah tentang upaya pengelolaan sanitasi lingkungan dan mengikutsertakan komponen masyarakat dalam berbagai promosi kesehatan lingkungan dengan menyediakan papan pengumuman, pamflet atau spanduk berupa larangan atau sanksi maupun pola hidup bersih sehat. Memberdayakan kader-kader atau penyuluh kesehatan untuk mengajarkan metode/ teknik pengelolaan air bersih dan pengelolaan limbah keluarga yang berbasis lingkungan. Bagi masyarakat dibentuk kelompok kerja lingkungan dan berbagai kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kemampuan (tanggung jawab) agar masyarakat merasakan dampak (manfaat) sehingga timbulnya rasa kepedulian untuk menyediakan sarana sanitasi lingkungan meliputi penyediaan air bersih, jamban keluarga, sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga.

ABSTRACT

Majority of the community who domiciled at 0-10 m of the river current of Subulussalam City still not have environmental sanitary management such as sanitary facilities (waste treatment, water closed,cleaning water and garbage). Policy and the participation of the community are important factor in successfull of the natural environment management problems because the human beings as a whole are involved as the cause of various environmental problems.

The objective of the study was to analyze the influence of natural environmental policy and participation of the community on sanitary management of the river stream of Subulussalam. The method of the study was explanatory survey of 100 headships who lived around the river stream of three subdistricts (Rundeng, Sultan Daulat and Longkip) of Subusussalam conducted within June–August 2009. The sampling was carried out by stratifiedsampling with headships who domiciled at 0-10 m in distance, consisting of Rundeng Subdistrict of 42 headhips, Sultan Daulat Subdistrict of 40 headships and 18 headships of Longkip Subdistrict. The data collection of participation was conducted by using questionnaire and observation of the environmental sanitary observation. The statistical analysis used multivariate (multiple logistic regression).

The result of the study showed that the policy of River Current Area of Subulussalam was still not implemented adequately. The implemented policy was still limited to the effort of improving maternal and fetal health and the participation of the community either their involvement, provision of ideas were not active and even their capability were still relatively lower in providing the environmental sanitary health. The statistic found that the variables of policy, involvement, contribution and responsibility had significant influence on the environmental sanitary management (p value 0,000 < α 0,05).

It is suggested the Health Department of Subulussalam that the decision-makers to issue the policy in regional rule in an effort of sanitary management and involve all the components of the community environmental in various sanitary promotion by providing the acknowledgement board, pamphlet or brochures containing the sanction or the healthy life pattern, empowering the cadre or health consultants to teach the methods/techniques of cleaning water treatment and environment-based domestic waste. It is also required to establish the environmental teamwork and various cooperative works for the community to improve their capability (responsibility) that they may enjoy the impact (benefit) leading to a sense of care for provision of the environmental sanitary facilities including supply drinking water, water closed, disposal place of garbage and domestic waste treatment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan anugerah yang dilimpahkan-Nya kepada penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk penyusunan tesis pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Kebijakan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat pada Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Kota Subulussalam Tahun 2009.

Selama melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berberbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar kepada:

Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A, (K), sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dr. Ria Masniari Lubis, M.Si, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Sekretaris Program Studi Prof. Dra. Ida Yustina, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc., Ph.D, yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktu untuk membimbing mulai dari proposal sampai selesai penulisan tesis.

Anggota Komisi Pembimbing Ir. Evi Naria, M.Kes juga yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ketua Komisi Penguji dan Anggota Komisi Penguji dr. Wirsal Hasan, M.P.H dan dr. Taufik Ashar, M.K.M yang telah banyak memberi masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Propinsi Aceh Zulkarnain, S.K.M, M.Kes, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan dan sekaligus izin penelitian.

Para dosen dan staf di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Hidayat dan Afif Liawan yang penuh perhatian dan kesabaran, pengorbanan dan doa serta rasa cinta dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian tesis masih memilki kekurangan, mohon saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Medan, 12 Maret 2010 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Irwansyah lahir pada tanggal 4 Juni 1973 di Aceh Besar Propinsi Aceh, anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) M. Nasir dan Ibunda Rohana.

Pendidikan formal penulis, dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Blangme selesai tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lhoong selesai tahun 1988, Sekolah Menengah Atas Islam Banda Aceh selesai tahun 1998, Sekolah Pembantu Penilik Hygiene Depkes Banda Aceh selesai tahun 1994, S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh selesai tahun 2004.

DAFTAR ISI

2.4 Kebijakan Lingkungan tentang Sanita Lingkungan di DAS 16 2.4.1 PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai ... 16

2.4.2 PP No. 69 Tahun 1996 tentang Peranserta Masyarakat ... 18

2.4.3 PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air yang Mencakup Pokok-pokok Bidang Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) ... 19

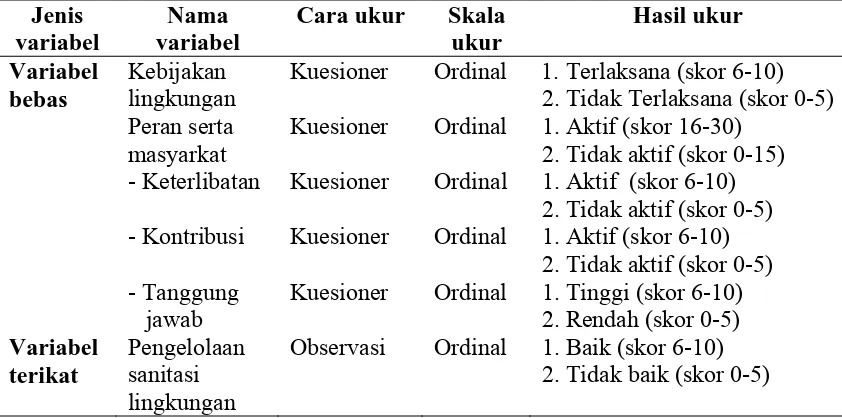

3.5 Variabel dan Definisi Operasional ... 52

3.6 Metode Pengukuran ... 54

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 58

4.2 Analisa Univariat ... 60

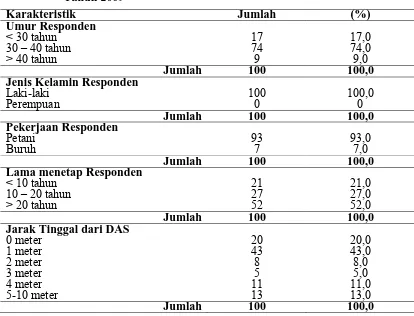

4.2.1 Desksripsi Data Responden ... 60

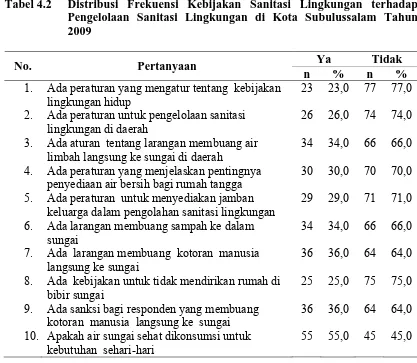

4.2.2 Desksripsi Kebijakan Sanitasi Lingkungan ... 60

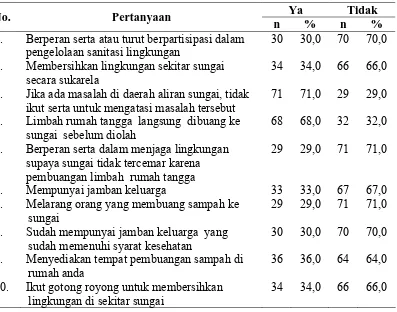

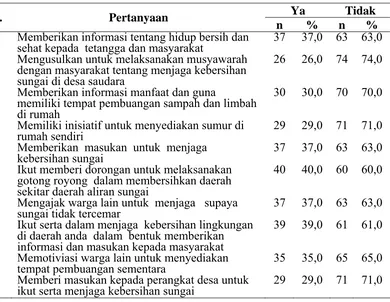

4.2.3 Desksripsi Peran Serta dan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan ... 63

4.2.4 Distribusi Hasil Observasi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 67

4.2.5 Deksripsi Kebijakan Lingkungan, Peran Serta Masyarakat dan Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 68

4.3 Analisa Bivariat... 71

4.3.1 Pengaruh Kebijakan Lingkungan terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan ... 71

4.3.2 Pengaruh Keterlibatan terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 72

4.3.3 Pengaruh Kontribusi terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 74

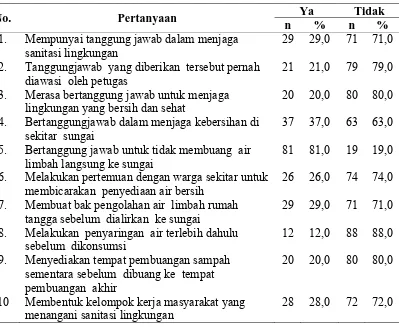

4.3.4 Pengaruh Tanggungjawab terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 75

4.4 Analisa Multivariat... 76

BAB 5 PEMBAHASAN 5.1 Pengaruh Kebijakan Lngkungan terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 79

5.2 Pengaruh Peranserta Masyarakat terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 84

5.2.1 Pengaruh Keterlibatan terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 84

5.2.2 Pengaruh Kontribusi terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 88

5.2.3 Pengaruh Tanggungjawab terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 92

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 96

6.2 Saran... 96

DAFTAR PUSTAKA... 98

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Kecamatan yang Terletak

Dekat DAS di Kota Subulussalam Tahun 2009... 48

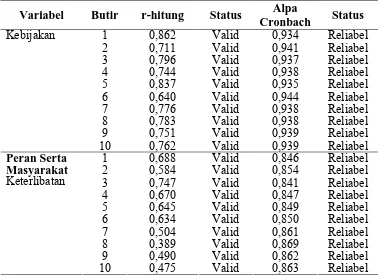

3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabitas Butir Variabel X ... 50

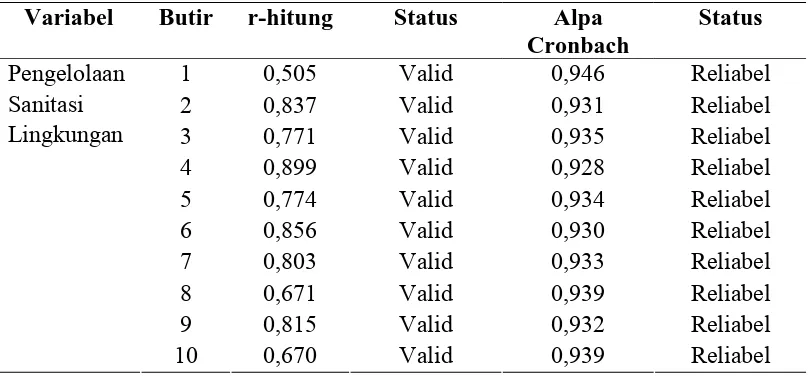

3.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabitas Butir Variabel Y ... 52

3.4 Aspek Pengukuran Variabel Penelitian... 56

4.1 Distribusi Data Responden Menurut Kelompok Umur, Pekerjaan, Lama Menetap, dan Jarak Tinggal dari DAS di Kota Subussalam Tahun 2009 ... 60

4.2 Distribusi Frekuensi Kebijakan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 62

4.3 Distribusi Frekuensi Keterlibatan dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 63

4.4 Distribusi Frekuensi Kontribusi dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 64

4.5 Distribusi Frekuensi Tanggungjawab dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 66

4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Kegiatan Observasi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 67

4.7 Distribusi Kebijakan Lingkungan, Peran Serta Masyarakat di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 69

4.8 Distribusi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 70

4.10 Pengaruh Keterlibatan Terhadap Pengelolaan Sanitasi

Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 73 4.11 Pengaruh Kontribusi Terhadap Pengelolaan Sanitasi Lingkungan

di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 74 4.12 Pengaruh Tanggungjawab Terhadap Pengelolaan Sanitasi

Lingkungan di Kota Subulussalam Tahun 2009 ... 75 4.13 Hasil Analisis Multivariat dengan Menggunakan Regresi

Logistik ... 77

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Halaman

1 Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU ... 101

2 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.... 102

3 Surat Izin Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam... 103

4 Kuesioner Penelitian ... 104

5. Hasil Observasi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan... 109

6 Hasil Pengolahan Data ... 114

ABSTRAK

Masyarakat yang berdomisili 0-10 m di daerah aliran sungai Kota Subulussalam sebagian besar belum mengelola sanitasi lingkungan seperti memiliki ketersediaan sarana kebersihan (jamban, air bersih, pengelolaan limbah dan sampah). Kebijakan dan peran serta masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup karena manusia terlibat sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah lingkungan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat pada pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam. Metode penelitian adalah jenis survai explanatory pada 100 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar aliran sungai pada tiga kecamatan (Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip) Kota Subulussalam yang dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2009. Pengambilan sampel dengan cara stratified sampling pada KK yang berdomisili dalam jarak 0-10 m, Kecamatan Rundeng 42 KK, Kecamatan Sultan Daulat 40 KK dan 18 orang di Kecamatan Longkib. Pengumpulan data peranserta dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan observasi pada pengelolaan sanitasi lingkungan. Data dianalisis dengan multivariat (logistic regression).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di DAS Kota Subulussalam belum terlaksana dengan baik. Kebijakan yang dilaksanakan masih terbatas pada upaya meningkatkan kesehatan keluarga ibu dan anak serta peran serta masyarakat baik keikutsertaan, pemberian gagasan belum aktif dan kemampuan masih rendah dalam menyediakan sarana kesehatan lingkungan. Variabel kebijakan, keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab secara statistik berpengaruh nyata terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan (p value 0,000 < α 0,05).

Disarankan perlunya para pengambil keputusan pada Dinas Kesehatan Subulussalam untuk menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah tentang upaya pengelolaan sanitasi lingkungan dan mengikutsertakan komponen masyarakat dalam berbagai promosi kesehatan lingkungan dengan menyediakan papan pengumuman, pamflet atau spanduk berupa larangan atau sanksi maupun pola hidup bersih sehat. Memberdayakan kader-kader atau penyuluh kesehatan untuk mengajarkan metode/ teknik pengelolaan air bersih dan pengelolaan limbah keluarga yang berbasis lingkungan. Bagi masyarakat dibentuk kelompok kerja lingkungan dan berbagai kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kemampuan (tanggung jawab) agar masyarakat merasakan dampak (manfaat) sehingga timbulnya rasa kepedulian untuk menyediakan sarana sanitasi lingkungan meliputi penyediaan air bersih, jamban keluarga, sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga.

ABSTRACT

Majority of the community who domiciled at 0-10 m of the river current of Subulussalam City still not have environmental sanitary management such as sanitary facilities (waste treatment, water closed,cleaning water and garbage). Policy and the participation of the community are important factor in successfull of the natural environment management problems because the human beings as a whole are involved as the cause of various environmental problems.

The objective of the study was to analyze the influence of natural environmental policy and participation of the community on sanitary management of the river stream of Subulussalam. The method of the study was explanatory survey of 100 headships who lived around the river stream of three subdistricts (Rundeng, Sultan Daulat and Longkip) of Subusussalam conducted within June–August 2009. The sampling was carried out by stratifiedsampling with headships who domiciled at 0-10 m in distance, consisting of Rundeng Subdistrict of 42 headhips, Sultan Daulat Subdistrict of 40 headships and 18 headships of Longkip Subdistrict. The data collection of participation was conducted by using questionnaire and observation of the environmental sanitary observation. The statistical analysis used multivariate (multiple logistic regression).

The result of the study showed that the policy of River Current Area of Subulussalam was still not implemented adequately. The implemented policy was still limited to the effort of improving maternal and fetal health and the participation of the community either their involvement, provision of ideas were not active and even their capability were still relatively lower in providing the environmental sanitary health. The statistic found that the variables of policy, involvement, contribution and responsibility had significant influence on the environmental sanitary management (p value 0,000 < α 0,05).

It is suggested the Health Department of Subulussalam that the decision-makers to issue the policy in regional rule in an effort of sanitary management and involve all the components of the community environmental in various sanitary promotion by providing the acknowledgement board, pamphlet or brochures containing the sanction or the healthy life pattern, empowering the cadre or health consultants to teach the methods/techniques of cleaning water treatment and environment-based domestic waste. It is also required to establish the environmental teamwork and various cooperative works for the community to improve their capability (responsibility) that they may enjoy the impact (benefit) leading to a sense of care for provision of the environmental sanitary facilities including supply drinking water, water closed, disposal place of garbage and domestic waste treatment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi kebijakan pelaksanaan pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk mendorong peran dan membangun komitmen yang menjadi bagian integral dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat. Lingkungan sehat diarahkan melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat serta pengendalian faktor resiko baik di perkotaan maupun di pedesaan. (Depkes RI, 2006).

tersebut merupakan keharusan, karena manusia secara keseluruhan terlibat sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah lingkungan termasuk daerah aliran sungai.

Daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam, air dan vegetasi. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban yang amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang intensif sehingga terdapat beberapa indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan. Sebagai satu kesatuan air DAS dipengaruhi oleh kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang dibanyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial ekonomi dan tingkat pengelolaan yang erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (Dikun, 2003).

pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air sungai, sumber air sungai, dan prasarana sungai.

Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996 tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai tertuang dalam PP No 69 tahun 1996 yang mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Kebijakan pemerintah ini selain mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS terpadu, juga mengatur sanksi (hukuman) bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dalam pengelolaan DAS terpadu baik pada DAS lokal, regional maupun nasional.

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2005 tentang sanitasi lingkungan terkait dengan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai tindak lanjut dari UU No.7/2004 tentang sumber daya air dan pokok-pokok pengaturan bidang sanitasi (air limbah dan persampahan). PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

berdiam di tepi sungai, maka semakin banyak limbah rumah tangga yang akan dibuang langsung ke sungai.

Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai memiliki sistem nilai dan menjunjung tinggi adat istiadatnya dan cenderung bersikap kooperatif. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial termasuk kesehatan, ekonomi dan politik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah bila tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan peran serta semua pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat daerah aliran sungai (Depkes RI, 2006).

Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah sekitar aliran sungai disebabkan oleh adanya budaya masyarakat Indonesia yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan limbah padat, cair dan limbah lainnya. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang banyak ditemukan di beberapa daerah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Kondisi sungai sangat memprihatinkan sehingga tidak layak dimanfaatkan sebagai sumber air untuk keperluan konsumsi.

terbentuk masih lemah serta kurang efisien serta adanya beberapa daerah yang kurang memberikan perhatian yang cukup pada aspek lingkungan hidup. Disamping itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai, masyarakat cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya.

persentase 54,71%. Pada kecamatan Longkip dari 953 kepala keluarga yang diperiksa sebanyak 423 kepala keluarga yang memiliki jamban keluarga dengan persentase 44,39 %, cakupan air bersih dari jumlah yang diperiksa sebanyak 953 KK dan yang memiliki sarana air bersih sebanyak 953 KK atau persentase 64,1 %, tempat sampah dari yang diperiksa 953 yang memiliki sarana limbah 378 KK atau dengan persentase 39,66% (Profil Kesehatan Kota Subulussalam, 2008).

Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai perpanjang tanganan Dinas Kesehatan Subulussalam dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan yang dilakukan terbatas pada program penyuluhan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pembinaan masyarakat melalui Desa Siaga dan Posyandu tentang prilaku hidup bersih dan sanitasi rumah sehat dengan intensitas penyuluhan 3-4 kali setahun.

Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai merupakan kelompok yang paling berisiko atau rentan terhadap penularan penyakit menular yang disebabkan oleh penyediaan air bersih secara kualitas dan kuantitas belum memadai, kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai, pembuangan sampah dan air limbah belum dikelola dengan baik, bangunan tempat tinggal belum memenuhi syarat perumahan yang sehat. Hal ini merupakan faktor resiko berbagai penyakit menular berbasis lingkungan (Kusnoputranto, 1995).

1.2 Permasalahan

Sanitasi lingkungan di kota Subulussalam masih dibawah standar dalam persentase lingkungan sehat, dengan cakupan kepemilikan jamban keluarga, cakupan air bersih dan pengelolaan limbah. Peraturan dan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran sungai hanya sedikit yang mengikutsertakan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan program sanitasi lingkungan dengan penyuluhan intensitasnya masih terbatas. Program yang dilaksanakan masih tertuju pada kesehatan ibu dan anak dalam meningkatkan derajat kesehatan yang bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat (Desa Siaga) setempat.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Ada pengaruh kebijakan lingkungan hidup (PP No. 35 tahun 1991, PP No.69 tahun 1996 dan PP No.16 tahun 2005) dan peran serta masyarakat (keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab) terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan hidup di daerah aliran sungai Kota Subulussalam?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kebijakan lingkungan dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam tahun 2009.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah Kota Subulussalam, peneliti ini bermanfaat sebagai masukan dalam menyusun kebijakan perencanaan program lingkungan berbasis pembinaan masyarakat, promosi dan kesehatan lingkungan.

2. Bagi Dinas Kesehatan dan Sosial pemerintah Kota Subulussalam, peneliti memberi masukan-masukan pemikiran yang didasarkan pada analisis teori dan kajian praktis dalam meningkatkan peran serta masyarakat.

3. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian tentang peran serta masyarakat, agar masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan di tempat tinggalnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan dengan istilah policy. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat terhadap istilah policy ke dalam bahasa Indonesia. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum.

Menurut Hoogerwerf dalam Supriyadi (2007) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.

kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling sederhana dan irasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang ini.

Kajian-kajian yang dilakukan di masa lampau biasanya merupakan suatu kajian dari satu disiplin ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dianggap termasuk dalam aspek tertentu yang relevan dengan disiplin ilmu itu. Kajian yang demikian mulai sulit memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks dalam masyarakat modern sekarang ini.

Dalam masyarakat dewasa ini sering timbul keluhan bahwa hasil suatu analisis yang dilakukan dalam suatu bidang sulit diterapkan. Kesulitan dalam penerapan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat merupakan kancah pertautan berbagai aspek yang bersifat multidimensi. Dalam masyarakat berbagai aspek saling mempengaruhi, karena itu diperlukan analisis yang bersifat multidimensi.

Kebijakan menurut H. Hugh Heglo dalam Abidin (2002) “a course of action intended to accomplish some end” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Ibrahim (2004) menjelaskan kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. James E. Anderson yang dikutip Wahyuni dkk, (2002) kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Untuk pemahaman yang baik, definisi yang dikemukakan Dikun (2003) menyatakan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan.

Terkait dengan ciri-ciri dari kebijakan tersebut, Anderson dan Charles (2000) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, sebagai berikut :

a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya.

b. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat 5 (lima) unsur kebijakan (Supriyadi, 2007)

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu. Ada 2 (dua) faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Pertama, mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan. Kedua, ada dukungan pada strategi kebijakan yang dirumuskan. Tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tak dapat diwujudkan (Anderson, 2000).

2.2 Lingkungan

Menurut Soemartono (2001) lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam satu ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi kehidupan kita. Dalam penjelasan umum UU No. 23 tahun 1997 butir 2 dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan dapat diartikan secara mudah sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Secara lebih terperinci, lingkungan di sekitar manusia dapat dikategorikan dalam a) lingkungan fisik, b) lingkungan biologi, c) lingkungan sosial (Kusnoputro, 1995).

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau untuk mendapat mutu lingkungan yang baik, dilakukan upaya memperbesar manfaat lingkungan hidup dan memperkecil resiko lingkungan agar pengaruh yang merugikan dapat dijauhkan sehingga kawasan lingkungan hidup dapat terpelihara.

tingkat nasional, koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah, sehingga semua ini terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan kesatuan gerak dan langkah mencapai tujuan pengelolaan hidup.

Kemampuan sistem pengelolaan lingkungan hidup menentukan keberhasilan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Sistem pengelolaan ini terdiri dari organisasi dan tata cara, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam bentukan ini juga termasuk lembaga dan organisasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien. Oleh karena itu sasaran pengelolaan lingkungan hidup lainnya adalah terbentuknya sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah baik dalam lingkungan pemerintah, dunia usaha maupun organisasi masyarakat (Depkes, 2006).

2.3 Sanitasi Lingkungan

Sanitasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah,

instansi-instansi pemerintah ataupun masyarakat terhadap pencemaran yang terjadi di darat,

air maupun udara yang memberi kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup serta

berperan dalam menghilangkan sumber vector dan reservoir penyakit dan memutus

rantai penular (Depkes, 2008).

juga dapat berasal dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit (Said,1987).

Banyak sekali permasalahan lingkungan yang harus dihadapi dan sangat menganggu terhadap tercapainya kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat pulalah ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah permasalah sanitasi.

2.4 Kebijakan Lingkungan tentang Sanitasi Lingkungan di Daerah Aliran

Sungai

2.4.1 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1991 tentang Sungai

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengaliran sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Pendayagunaan sungai merupakan semua upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya sungai secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi kegiatan peruntukan, pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air sungai, sumber air sungai, dan prasarana sungai. Pemeliharaan kelestarian Daerah Aliran Sungai merupakan semua upaya untuk mempertahankan fungsi pelayanan, keamanan dan kelestarian hutan/vegetasi, tanah dan air serta lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan perlindungan kelestarian Daerah Aliran Sungai.

2.4.2 Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996

Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah nasional

termasuk kawasan tertentu yang ditetapkan.

b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan.

c. Pemberian masukan dalam perumusan rencana termasuk kawasan tertentu.

d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara.

2.4.3. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Sumber Daya Air Yang

Mencakup Pokok-pokok Pengaturan Bidang Sanitasi (Air Limbah dan

Persampahan)

Peraturan Pemerintah No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai tindaklanjut dari UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air terdapat pokok-pokok pengaturan bidang sanitasi (air limbah dan persampahan). Dalam pokok-pokok pengaturan tersebut terdapat pula keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) dan prasarana sarana sanitasi, pengembangan sanitasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan rawan air, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan dan tidak menimbulkan dampak sosial, serta kualitas hasil pengolahan yang tidak mencemari sumber air baku.

Selain itu, pengembangan sistem air minum air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Limbah padat berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.

masyarakat terhadap perlindungan kualitas kehidupan dan lingkungan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai PP No. 25/2000 menyebutkan bahwa penanganan persampahan dan pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman (PLP) menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

2.5 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki serta rasa tanggungjawab dari masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989) menyatakan secara umum bahwa peran serta (partisipasi) diartikan sebagai keikutsertaan dalam mengambil peran tertentu dalam suatu kegiatan.

Peran merupakan sebagai keikutsertakan dalam mengambil peran tertentu dalam suatu kegiatan. Secara sederhana peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai upaya yang terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Slamet, 2007). Peran serta juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak positif atau negatif ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan dan tidak hanya dalam arti menerima hasilnya.

Untuk menumbuhkan kegiatan peran serta masyarakat diperlukan suatu keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya, dan untuk itu selalu dapat ditemukan titik tolaknya untuk mengawalinya. Dengan memperhatikan perbedaan tingkatan yang ada, Sastropoetro (2004) mengemukakan pada dasarnya ada tiga tingkatan peran serta masyarakat, yaitu:

1. Tingkat saling mengerti. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan menjadi lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga menjadi lebih bertanggung jawab.

3. Tingkat otoritas. Otoritas pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu wewenang untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan sedemikian dapat bersifat resmi kalau kelompok hanya memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan menjadi keputusan oleh si pemimpin.

Dalam setiap pelaksanaan penataan ruang, peranan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan penataan ruang yang diinginkan. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan, hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kebutuhan berkenaan penataan ruang yang perlu diprioritaskan. Demikian pula peran serta masyarakat dalam suatu penataan ruang harus sudah dimulai sejak saat perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat merupakan satu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Peran serta masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa menjadi bagian dari pembangunan. Hal ini akan berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan.

1. Tingkat peran serta masyarakat karena perintah atau karena paksaan, 2. Tingkat peran serta masyarakat karena imbalan atau karena insentif.

3. Tingkat peran serta masyarakat karena identifikasi, atau karena ingin meniru. 4. Tingkat peran serta masyarakat karena kesadaran,

5. Tingkat peran serta masyarakat karena tuntutan akan hak azasi dan tanggung jawab.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah sangat penting kedudukannya, sehingga ada tiga alasan utama mengapa peran serta masyarakat mempunyai sifat yang penting, yaitu :

1. Peran serta masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek – proyek akan gagal;

2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya;

3. Yang mendorong adanya peran serta masyarakat umumnya di banyak negara karena anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri.

diberikan oleh pihak–pihak lain untuk suatu kegiatan. Peran serta sebagai sarana pembangunan dimaksudkan agar tersaranakan potensi dan kemungkinan dari peran serta itu sendiri.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai dibedakan menjadi empat macam, yakni peran serta dalam bentuk :

1. Tahapan pembuatan keputusan. Dalam hal ini sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan.

2. Tahap implementasi. Keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilakukan di lapangan.

3. Tahap evaluasi. Evaluasi secara berkala umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.

4. Peran serta untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan (Mitchell, 2000).

Untuk dapat mencapai tujuan kesehatan lingkungan air, maka mereka yang sangat berkepentingan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi perlu diikutsertakan. Keberadaan sumber air bersih yang dapat diterima masyarakat akan sangat membantu dan mempermudah dan memperingan beban kehidupan masyarakat pada umumnya.

a. Anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkajian ulang proyek, namun kehadiran mereka sebatas sebagai pendengar semata.

b. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan

c. Anggota masyarakat berperan serta aktif dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Davis dalam Sastropoetro (1998) peran serta atau peran serta adalah suatu keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggungjawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Ada tiga gagasan penting dalam defenisi tersebut yang mempengaruhi peran serta, yaitu :

1. Keterlibatan mental dan emosional.

bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang yang berperan serta sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya. Dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan terhadap pikiran dan perasaannya.

2. Kontribusi.

Gagasan-gagasan, ide-ide dan aspirasi responden dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai yang meliputi pemberian gagasan dan sumbangsih terhadap pemeliharaan kebersihan. Masyarakat memberikan ide atau masukan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga dan mengelola sanitasi lingkungan terkait dengan cara-cara yang baik dalam hal pembuangan air limbah dan limbah padat. Adanya kesediaan memberi sesuatu demi mencapai tujuan kelompok dimana pemberian itu didasari oleh rasa senang, sukarela untuk membantu. Gagasan yang penting dalam peran serta memotivasi seseorang memberikan kontribusi atau sumbangsih. Mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi.

3. Tanggungjawab.

orang-orang dalam organisasinya sendiri dan mau mewujudkan keberhasilannya. Pada saat seseorang menerima tanggungjawab dalam kegiatan kelompok, mereka melihat adanya peluang untuk melakukan yang mereka inginkan. Adanya unsur tanggungjawab merupakan kewajiban mendasar sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran serta merupakan keterlibatan seseorang atau masyarakat untuk berperan secara aktif dalam suatu kegiatan, khususnya kegiatan pembangunan untuk menciptakan, melaksanakan serta memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada dasarnya sudah banyak peraturan dan kebijakan pemerintah yang memuat tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan daerah aliran sungai. Namun sering dijumpai dalam aplikasinya, peraturan-peraturan tersebut sama sekali tidak menerapkannya sehingga kegiatan yang melibatkan peran serta kurang berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu konsep yang mensukseskan peran serta masyarakat. Mitchell dkk (2000) menyatakan bahwa dalam mensukseskan keterlibatan masyarakat dalam suatu pengelolaan sumber daya alam dan menyelesaikan pertentangan perlu dimasukkan elemen-elemen kunci kesuksesan peran serta, antara lain kepercayaan, komunikasi, kesempatan dan fleksibilitas yang menentukan efektifnya program yang melibatkan peran serta masyarakat.

peraturan memberi kesempatan dan kemungkinan, tetapi bukan jaminan bagi pengelolaan sumber daya alam yang memperbaiki lingkungan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kunci utama dalam lingkungan hidup adalah kesadaran dan penghayatan manusia dan masyarakat untuk sungguh-sungguh membangun lingkungan yang lebih baik.

Menurut Slamet (2007) untuk mencapai tingkat peran serta masyarakat yang tinggi, ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Adanya kepercayaan dan saling menghargai sesama partisipan. b. Manfaat bagi seluruh partisipan yang terlibat.

c. Wewenang dan keterwakilan yang sederajat. Tingkat peran serta akan melemah jika ada pihak yang terlalu mendominan sementara yang lainnnya tidak memiliki wewenang sama sekali.

d. Adanya komunikasi yang baik yang dibangun secara internal oleh partisipan dan dengan pihak luar yang terkait.

e. Adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah nasional termasuk kawasan tertentu dapat berbentuk: 1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah nasional

termasuk kawasan tertentu yang ditetapkan.

3. Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu.

4. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara.

5. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu.

Pada dasarnya sudah banyak peraturan dan kebijakan pemerintah yang memuat tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun, sering dijumpai dalam aplikasinya, peraturan-peraturan tersebut sama sekali tidak menerapkannya sehingga kegiatan yang melibatkan peran serta kurang berjalan dengan lancar.

2.6 Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau.

DAS yang lebih kecil dengan ukuran maupun bentuk DAS yang berbeda dengan yang lainnya.

Menurut Suwardji (2007), Daerah Aliran Sungai atau DAS adalah hamparan pada permukaan bumi yang dibatasi oleh punggungan perbukitan atau pegunungan di hulu sungai ke arah lembah di hilir. DAS oleh karenanya merupakan satu kesatuan sumberdaya darat tempat manusia beraktivitas untuk mendapatkan manfaat darinya. Agar manfaat DAS dapat diperoleh secara optimal dan berkelanjutan maka pengelolaan DAS harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu, pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya.

kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Sedangkan DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Dari uraian di atas secara umum dapat dipahami bahwa pengelolaan kawasan sungai merupakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, yang dapat pulih (renewable), seperti air, tanah, dan vegetasi dalam sebuah kawasan sungai dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan kawasan sungai, agar dapat menghasilkan hasil air (water yield) untuk kepentingan pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan masyarakat yaitu air minum, industri, irigasi, tenaga listrik, rekreasi dan sebagainya. Namun dalam perkembangan permasalahan selanjutnya ternyata penyebab kerusakan sumberdaya air menyangkut berbagai tatanan kehidupan manusia dan pembangunan yang sangat kompleks. Sehingga semua aktors dan kegiatan pembangunan dalam satuan kawasan sungai bersangkutan, bahkan keterkaitannya antara kawasan sungai satu dengan lainnya, haruslah menjadi kesatuan dalam sistem pembangunan daerah bersangkutan.

pengelolaan DAS dipahami sebagai satu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang besifat manipulai sumber daya alam dan manusia yang terdapat di DAS untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumebr daya air dan tanah yang dalam hal ini termasuk identifikasi keterkaitan antara tata guna lahan, tanah dan air dan keterikatan antara daerah hulu dan hilir.

Menurut Manan (1978) seperti yang dikutip Ritonga (2001), ada 5 butir perkembangan masyarakat sejalan dengan konsep pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) yakni :

1. Pengetahuan manusia yang terus bertambah tentang siklus hidrologi dan perananya.

2. Pertambahan penduduk yang pesat hingga mengakibatkan tekanan terhadap kebutuhan tanah dan air.

3. Meningkatnya kebutuhan air, disebabkan kemajuan teknologi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.

4. Timbulnya masalah kecurangan air, banjir, erosi, pencemaran,dll.

5. Perencana mulai mengakui DAS sebagai unit terbaik untuk tujuan manajemen sumber daya alam.

Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai antara lain : (1) masih tumpang tindihnya peraturan antar sektor, (2) perbedaan visi, misi, persepsi dan tujuan antar stakeholder, (3) ego sektoral, (4) tidak adanya rencana induk pengelolaan sebagai rujukan, (5) penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan, (6) tidak adanya sistem pengelolaan informasi terpadu, (7) kurangnya peran serta masyarakat dalam mengaplikasikan teknik-teknik konservasi sumber daya dan rendahnya kondisi sosial ekonmi, dan (8) keterbatasan dana dalam pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lahan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan.

Sistem pengelolaan daerah aliran sungai terdiri atas :

1. Perencanaan, dalam bentuk pola rencana jangka panjang, rencana teknik lapangan dalam jangka menengah untuk 5 tahun dan rencana tahunan.

2. Pelaksanaan, dalam bentuk kegiatan yakni pengaturan pemanfaatan lahan, konservasi tanah dan air dan untuk peningkatan peran serta masyarakat.

3. Monitoring dan evaluasi, dilakukan baik pada kegiatan proyek di lapangan maupun sasaran program pengelolaan daerah aliran sungai secara umum.

hulu dengan bagian hilir. Ini berarti aspek kelembagaan dalam pengelolaan daerah aliran sungai sangat penting untuk ditata.

2.7 Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai sebagai bagian dari pembangunan wailayah sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait, antara lain ditunjukkan dengan masih belum adanya keterpaduan antar sektor, antar instansi dan antar daerah serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pengelolaan DAS yang berujung pada kerusakan DAS yang semakin mengkhawatirkan.

Degradasi kondisi DAS ditandai dengan semakin seringnya terjadi peristiwa banjir, tanah longsor dan kekeringan diakibatkan oleh pesatnya pemanfaatan sumber daya alam yang kurang terkoordinasi, telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Kecendrungan tersebut semakin meningkat pada era otonomi daerah, menimbulkan kerugian nasional yang sangat besar berupa kerusakan infrastruktur sosial ekonomi, rusaknya berbagai asset pembangunan dan pada gilirannya menyebabkan terganggunya tata kehidupan masyarakat.

Disisi lain, tidak bisa dipungkiri dalam konteks kebijakan makro, lebih-lebih kecendrungan ini meningkat pada era otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam pada DAS lebih diorientasikan pada peran perkembangan ekonomi dan mengabaikan wawasan lingkungan. Akibatnya kerusakan lingkungan yang seharusnya tidak terjadi malah menimbulkan kerusakan hutan dan lahan yang cukup parah pada daerah hulu dan semakin meluasnya daerah kritis. Sementara itu, terjadinya pertambahan penduduk dan meningkatkan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial, telah menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kualitas lingkungan. Kebutuhan terhadap lahan untuk menampung segala aktivitas semakin bertambah dan eksploitasi kekayaan alam semakin meningkat, kuantitas dan kelanjutan sumber daya air pada gilirannya menyebabknya langkanya air pada beberapa daerah tempat dalam kawasan DAS.

bagi kesejahteraan manusia. Selain itu pengelolaan DAS dipahami sebagai suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di DAS untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah, yang dalam hal ini termasuk identifikasi keterkaitan antara tataguna lahan, tanah dan air, dan keterkaitan antara daerah hulu dan hilir suatu DAS.

Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengurangi dan menghadapi permasalahan sumberdaya air baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan ini oleh karenanya merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data akademis maupun teknis, beragamnya kondisi lingkungan pada beberapa daerah dan perkembangan ekonomi dan sosial sebagai sebagai suatu keseluruhan dimana perkembangan daerah. Dengan beragamnya kondisi, maka beragam dan spesifik juga solusinya. Keberagaman ini harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa perlindungan dan penggunaan DAS secara berkelanjutan ada dalam suatu rangkaian kerangka kerja.

persoalan pengelolaan DAS dalam konteks wilayah adalah letak hulu sungai yang biasanya berada pada suatu kabupaten tertentu dan melewati beberapa kabupaten serta daerah hilirnya berada di kabupaten lainnya. Oleh karena itu, daerah- daerah yang dilalui harus memandang DAS sebagai suatu sistem terintegrasi, serta menjadi tanggung jawab bersama.

Pada dasarnya pengelolaan DAS merupakan upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara sumder daya air bagi manusia secara berkelanjutan. Hasil-hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat terhadap pengelolaan DAS belum optimal. Meskipun keberadaan DAS secara hukum formal tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang perencanaan hutan, akan tetapi pengelolaan DAS belum memberikan penyelesaian yang menyeluruh atas konflik-konflik yang timbul sebagia konsekuensi dari tekanan pertumbuhan populasi dan ekonomi dengan usaha-usaha perlindungan lingkungan. Hal ini ditambah dengan belum jelasnya tata ruang secara menyeluruh juga telah menambah beban atas berbagi konflik kepentingan. Konsep DAS sebagai unit perencanaan dan pengelolaan saat ini belum dihubungkan dengan pembangunan dalam arti luas. Hingga saat ini belum ada kelembagaan utuh atau forum tentang pengelolaan DAS yang benar-benar mempunyai aksi nyata di lapangan.

Mengkaji Daerah Aliran Sungai dewasa ini tidak mungkin hanya didasarkan kepada satu atau beberapa undang-undang yang sejenis atau sebidang. Daerah aliran sungai harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh-menyeluruh yang terdiri dari pembuangan air limbah, daerah tangkapan air, sumber-sumber air, sungai, danau, dan waduk, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

2.7.1 Saluran Pembuangan Air Limbah

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus dilindungi agar tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilaksanakan secara bijaksana yaitu dengan memperhitungkan generasi sekarang tanpa harus merugikan generasi yang akan datang. Aspek penghematan dan pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk dapat memberikan dampak pada kualitas dan kuantitas air. Hal ini dikarenakan adanya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Selain itu permasalahan-permasalahan lain seperti kegiatan industri, domestik dan kegiatan lainnya akan berdampak negatif terhadap sumber daya air yang juga akan menyebabkan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, perlu diadakannya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air secara seksama.

mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada (Kusnoputranto, 1995).

paling besar secara kuantitas mencemari sungai, diantaranya adalah limbah sisa cucian dan sampah–sampah yang langsung di buang ke sungai.

Kualitas sungai merupakan indikator kondisi sungai apakah masih dalam keadaan baik atau tercemar. Pencemaran sungai didefinisikan sebagai perubahan kualitas suatu perairan akibat kegiatan manusia, yang pada gilirannya akan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri ataupun makhluk hidup lainnya. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh senyawa yang masuk ke aliran sungai yang bergerak ke hilir bersama aliran air atau tersimpan di dasar, berakumulasi (khususnya pada endapan) dan suatu saat dapat juga terjadi pencuciaan atau pengenceran. Senyawa tersebut (utamanya yang beracun) berakumulasi dan menjadi suatu konsentrasi tertentu yang berbahaya bagi mata rantai kehidupan.

Masalah air buangan rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan sudah mulai menimbulkan gangguan antara lain karena air buangan biasanya telah dicemari dengan tinja dan urine, disamping deterjen yang pemakaiannya sudah sangat luas. Demikian pula mengenai pengelolaan air buangan industri sampai saat ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Keharusan dari tiap industri untuk mengolah air buangannya sebelum dibuang ke badan-badan air belum dilaksanakan sepenuhnya (Depkes RI, 2006).

2.7.2 Jamban Keluarga

berakibat positif terhadap kondisi elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat pulalah ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah permasalah sanitasi. Sebagai contoh, pembuatan jamban yang asal-asalan. Di daerah pedesaaan diperkirakan penduduk yang menggunakan jamban saniter tidak lebih dari 30% dan selebihnya membuang kotoran (tinja) ke sungai, kolam, empang, kebun dan cara-cara lain yang tidak saniter (Kusnuputranto, 2005). Terkait dengan pentingnya jamban keluarga bagi kesehatan, Departemen Kesehatan (2007) jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan diperlukan sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit yang terjadi di masyarakat.

Pembuangan tinja merupakan salah satu upaya kesehatan lingkungan yang terpenting untuk memenuhi sanitasi dasar bagi keluarga. Untuk itu, pembuangan kotoran yang baik harus dibuang ke dalam suatu tempat penampungan kotoran yang disebut dengan jamban.

2.7.3 Sampah

Menurut Sudrajat (2002) sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik yang telah diambil bagian utamanya atau karena pengelolaan dan sudah tidak bermanfaat lagi. Ditinjau dari segi sosial ekonominya, sudah tidak ada lagi nilainya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pengertian sampah menurut American Public Helath Association, yang dikutip Kusnoputranto (2005) sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Widianarko (2002) menyatakan bahwa sampah dalam istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan sampah padat sisa proses industri atau sebagai hasil sampingan kegiatan rumah tangga

Berdasarkan karakteristik dari sampah, pembagian ini sering dipakai dan mencakup jenis-jenis sebagai berikut “garbage”, rubbish, ashes, street sweeping, refuse, dead animal, abandones vehicles, sampah industri, household demolition waste, construction waste, sewage solids, dan sampah khusus”.

Garbage (sampah basah) merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa-sia potongan hewan atau sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, lembab dan mengandung sejumlah air bebas.

perdagangan, kantor-kantor. Ashes adalah sisa-sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar baik di rumah, dikantor dan industri (Kusnoputranto, 1995).

Masalah yang kita hadapi, tidak semua rumah memiliki tempat sampah yang memadai. Dalam upaya mendukung terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat diperlukan pengelolaan air dan tersedianya tempat pembuangan sampah yang sesuai standar dan memenuhi syarat kesehatan (Depkes RI, 2008).

Terkait dengan masalah sampah, permasalahan umum sampah yang terjadi sampai saat ini adalah sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka bahkan di daerah aliran sungai sehingga meskipun tidak terlihat tetapi menimbulkan bau kurang sedap, menarik perhatian binatang dan menjadi vektor penyakit, serta dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan menimbulkan banjir. Jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Hal ini disebabkan karena populasi penduduk secara keseluruhan terus bertambah dan aktivitas ekonomi pun terus meningkat. Guna memperbaiki pengelolaan sampah diperlukan suatu perencanaan yang bersifat strategis dan sistematis, sehingga pengelolaan sampah dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan dalam rencana strategis pembangunan kota.

pentingnya sungai sebagai sumber kehidupan, belum adanya peraturan yang tegas mengenai kompensasi bagi masyarakatmaupun pelaku ekonomi yang berada di sepanjang DAS yang membuang sampah di DAS dan kurangnya keberadaan/ ketersediaan TPS bagi masyarakat yang berada di DAS

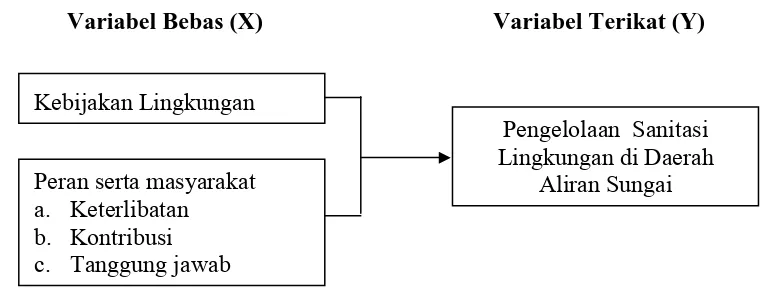

2.8 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y)

Kebijakan Lingkungan

Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Daerah

Aliran Sungai

Peran serta masyarakat a. Keterlibatan

b. Kontribusi c. Tanggung jawab

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian survei explanatory yaitu untuk menjelaskan pengaruh antara variabel kebijakan dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam yang mencakup air bersih, sarana jamban, limbah dan sampah .

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Subussalam di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena di kecamatan ini terdapat jumlah pemukiman penduduk di sepanjang daerah aliran sungai dibandingkan dengan keluarahan lain. Dalam pemantauan awal ditemukan sebagian besar masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai tersebut membuat jamban di atas sungai, membuang air limbah rumah tangga dan sampah langsung ke sungai. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2009.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat (Kepala Keluarga) yang tinggal di lingkungan Daerah Aliran Sungai Kota Subulussalam untuk Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip dengan uraian sebagai berikut.

Jumlah penduduk di Kecamatan Rundeng sebanyak 10727 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2657. Jumlah penduduk Kecamatan Sultan Daulat sebanyak 12406 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2512. Jumlah penduduk Kecamatan Longkib sebanyak 4565 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1137.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan digunakan untuk penelitian. Penentuan besarnya sampel pada 3 kecamatan di DAS Kota Subulussalam dengan cara stratified randomsampling (Murti, 2010). Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus (Notoatmodjo, 2005) sebagai berikut:

N n =

1 + N (d)2

Keterangan : N = Besar KK n = besar sampel