ANALISIS POLA KONSUMSI DAN PERMINTAAN BUAH

PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI PULAU JAWA

PENERAPAN MODEL

ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM

(AIDS)

Oleh :

TUNJUNG PAWESTRI KUSUMO WARDANI

A14303045

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FAKULTAS PERTANIAN

RINGKASAN

TUNJUNG PAWESTRI K. W. Analisis Pola Konsumsi dan Permintaan Buah

pada Tingkat Rumah Tangga di Pulau Jawa Penerapan Model Almost Ideal

Demand System (AIDS). Di bawah Bimbingan MUHAMMAD FIRDAUS.

Perbaikan indikator makroekonomi di Indonesia yang antara lain dicerminkan oleh peningkatan pendapatan riil per kapita dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan laju inflasi, di sisi lainnya belum diimbangi dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi riil di masyarakat. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka dan pekerja pada sektor informal di Indonesia secara kontinyu terus mengalami peningkatan. Kondisi di atas menunjukkan adanya ambiguitas, dimana ketika indikator makroekonomi mengalami perbaikan, namun tidak demikian halnya pada sektor riil di masyarakat. Indikator mikroekonomi yang juga menunjukkan adanya ambiguitas ini ialah tingkat konsumsi buah rumah tangga. Berdasarkan data SUSENAS dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 15 tahun terakhir tingkat konsumsi buah di Indonesia cenderung stagnan. Hal ini dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara umum belum mengalami peningkatan yang signifikan. Di satu sisi pendapatan riil per kapita meningkat, sedangkan kesejahteraan masyarakat menurun akibat daya belinya yang stagnan. Ini merupakan indikasi belum adanya perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.

Hal tersebut mendorong dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan konsumsi buah masyarakat Indonesia, mengingat tingkat konsumsi buah di Indonesia (32 kg/kapita/tahun di tahun 2005) masih jauh dari standar yang dianjurkan oleh FAO sebesar 60 kg/kapita/tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola konsumsi serta menganalisis model permintaan lengkap buah pada tingkat rumah tangga di Pulau Jawa. Selain itu, dianalisis pula mengenai pengaruh dari perubahan harga dan pendapatan terhadap permintaan buah pada masing- masing kelompok rumah tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data cross section SUSENAS 2005, yang terdiri dari data konsumsi, pengeluaran, dan data demografi rumah tangga di Pulau Jawa, sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian digunakan model Almost Ideal Demand System (AIDS) dengan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR)

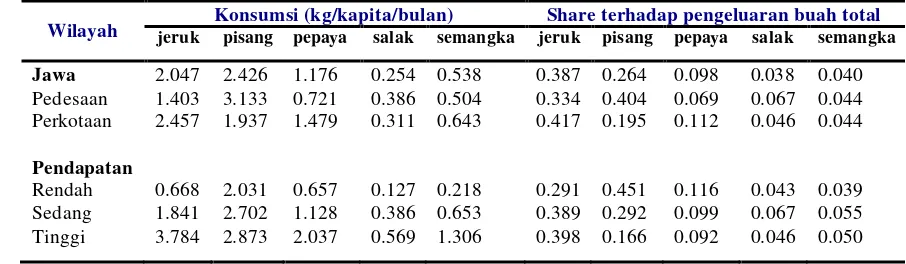

buah-buahan pada tingkat rumah tangga di Pulau Jawa berdasarkan tingginya frekuensi konsumsi berturut-turut pisang – jeruk – pepaya – salak – semangka.

Analisis dengan menggunakan unit sampling Rumah Tangga maupun Primary Sampling Unit (PSU) secara umum menghasilkan arah dari nilai dugaan parameter yang sama. Kedua prosedur tersebut menunjukkan bahwa seluruh variable bebas (kecuali jumlah anggota rumah tangga), yaitu harga sendiri, harga buah lain, pendapatan (yang diproksi dari pengeluaran), dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap proporsi pengeluaran buah pada taraf nyata 5 persen.

Permintaan untuk jeruk, pisang, dan pepaya di perkotaan Pulau Jawa lebih responsif terhadap perubahan harga dibanding daerah pedesaan. Untuk jeruk, semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga semakin elastis permintaannya terhadap perubahan harga. Untuk pisang dan pepaya berlaku sebaliknya. Terdapat hubungan komplementer antara jenis buah yang dianalisis (jeruk, pisang, dan pepaya). Dari kecilnya nilai elastisitas harga komoditi lain (harga silang), maka sifat komplementer tersebut tidak terlalu kuat.Di wilayah Pulau Jawa secara total, desa, maupun kota, semua jenis buah yang dianalisis bersifat barang normal yang ditunjukkan oleh tanda positif dari nilai elastisitas pengeluaran. Ini berarti dengan semakin meningkatnya pendapatan rumahtangga maka akan meningkatkan permintaan komoditi tersebut. Pada seluruh komoditi, elastisitas pengeluaran cukup elastis, terutama pada pisang.

ANALISIS POLA KONSUMSI DAN PERMINTAAN BUAH PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI PULAU JAWA PENERAPAN MODEL ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM (AIDS)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Oleh :

Tunjung Pawestri K. W.

A14303045

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FAKULTAS PERTANIAN

Judul Skripsi : ANALISIS POLA KONSUMSI DAN PERMINTAAN BUAH PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI PULAU JAWA :

PENERAPAN MODEL ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM

(AIDS)

Nama : Tunjung Pawestri Kusumo Wardani

NRP : A14303045

Menyetuj ui

Dosen Pembimbing

Muhammad Firdaus, Ph.D NIP. 132 158 758

Menyetujui

Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI/KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Mei 2007

Tunjung Pawestri K. W.

RIWAYAT HIDUP

Tunjung Pawestri Kusumo Wardani dilahirkan di Kebumen tanggal 14

Desember 1985 dari pasangan ayah Drs. Bambang Winarso, MM dan ibu Sri Titi

Sedjati, S.Pd. Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudara. Pendidikan

formal yang telah ditempuh penulis antara lain :

§ TK Tunas Sejahtera Bogor lulus tahun 1991

§ SD Negeri Polisi V Bogor lulus tahun 1997

§ SMP Negeri I Bogor lulus tahun 2000

§ SMU Negeri I Bogor lulus tahun 2003

Pada tahun yang sama (2003) penulis memasuki Institut Pertanian Bogor

melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI), pada

Fakultas Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi

Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya . Selama menjadi mahasiswa di IPB, penulis

aktif pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB

(BEM-TPB IPB) dan Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Ilmu- ilmu Sosial

Ekonomi Pertanian (MISETA). Selain itu, penulis juga aktif sebagai asisten dosen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul ”Analisis Pola Konsumsi dan Permintaan Buah pada Tingkat Rumah Tangga Di Pulau Jawa Penerapan Model Almost Ideal Demand System (AIDS)” dapat diselesaikan. Topik ini dipilih berdasarkan kondisi tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia yang masih jauh

di bawah standar anjuran FAO, dan trend yang ada menunjukkan bahwa ternyata selama 15 tahun terakhir ini tingkat konsumsi buah di Indonesia cenderung

stagnan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Firdaus, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan

arahan dalam proses penulisan skripsi, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak.

Sebagai bagian dari suatu proses, mungkin masih banyak ditemui kesalahan dan kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk saran dan kritik yang membangun dan dapat disampaikan melalui email

thecreativeminority@yahoo.com. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Mei 2007

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu, Bapak, dan de Inggrid yang selalu mendoakan, menyemangati, serta membantu secara moral dan materil dari penulis mulai kuliah hingga

penyelesaian akhir skripsi ini.

2. Bapak Muhammad Firdaus, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi dan juga

pembimbing akademik atas bimbingan, saran, dan kritik yang membangun baik selama proses perkuliahan maupun penyelesaian skripsi.

3. Bapak Dr.Ir. Yusman Syaukat, M.Ec selaku dosen penguji utama dan Ibu Eva Anggraini, SP, M.Si selaku dosen penguji wakil departemen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis, dan juga atas saran dan

perbaikannya dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap Dosen pada PS Ekonomi Pertanian & Sumberdaya (Passing Out) yang telah memberikan ilmunya, semoga dapat diamalkan dan bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh staf BPS Jakarta dan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

6. Seluruh staf Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya yang telah banyak membantu penulis.

7. Bapak Rasidin Karo-Karo SP, M.Si dan Bapak Bonar M. Sinaga, Ph.D atas buku panduan menggunakan SASnya. Tanpa buku itu, apa jadinya saya pak. 8. My Great Friends EPS’ers 40 dara, imul, daniku, bubach, reni, evy, maria,

angke, hanum, nunun, hamto, ikur, bang komti, abo, esti, rini, ncep, roy, agung, arum, vega, mbak desi, feby, oks, suritin, dina, marisa, silvy, mbak

puri, coni makasiiihh sejuta kali pokoknya..

9. Adik-adikku EPSe 41, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir

dalam seminar penulis. Remember that the promotion is always better than the original.. Keep in fighting, keep in spirited !!

DAFTAR ISI

Daftar Isi ... i

Daftar Tabel ... iii

Daftar Gambar ... v

Daftar Lampiran ... vi

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah... 6

1.3 Tujuan Penelitian... 9

1.4 Kegunaan Penelitian... 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Model Almost Ideal Demand System (AIDS) ... 11

2.2 Penelitian yang Menggunakan Model AIDS ... 12

2.3 Penelitian Mengenai Pola Konsumsi dan Permintaan Buah ... 13

2.4 Komentar terhadap Penelitian Terdahulu... 15

BAB III. KERANGKA TEORI 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ... 19

3.1.1 Teori Perilaku Konsumen... 19

3.1.2 Pengertian Permintaan dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya 20 3.1.2.1 Dualitas Dalam Teori Permintaan ... 20

3.1.2.2 Sifat-sifat Fungsi Permintaan ... 23

3.1.3 Konsep Elastisitas ... 25

3.1.4 Model Almost Ideal Demand System (AIDS) ... 27

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional... 29

BAB IV. METODE PENELITIAN 4.1 Wilayah Studi dan Waktu Penelitian ... 33

4.2 Data Penelitian ... 33

4.2.1 Jenis dan Sumber Data ... 33

4.2.2 Kerangka Sampel Data SUSENAS 2005 ... 34

4.2.3 Teknik Penarikan Contoh Penelitian... 35

4.2.4 Pengelompokkan Data... 36

4.3 Spesifikasi Model ... 37

4.3.1 Model Almost Ideal Demand System (AIDS) ... 38

4.3.2 Perhitungan Nilai Elastisitas ... 39

4.3.3 Pembentukan Harga Agregat dan Indeks Stone ... 40

4.3 Prosedur Pendugaan dan Pengujian Restriksi. ... 40

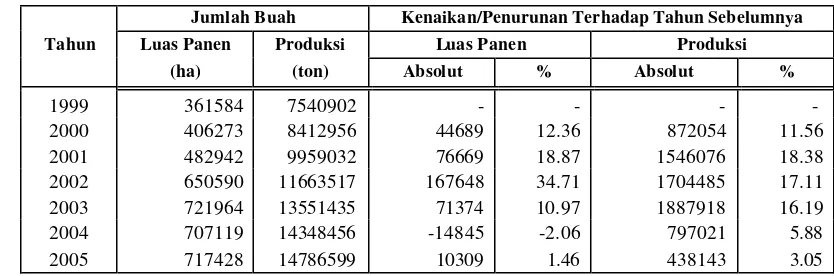

BAB V. GAMBARAN UMUM 5.1 Perkembanga n Luas Panen... 42

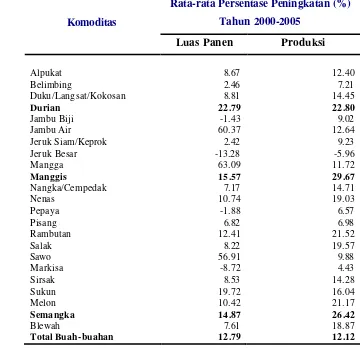

5.2 Perkembangan Produksi Buah-buahan... 44

BAB VI. PEMBAHASAN

6.1 Pola Konsumsi Buah ... 48

6.1.1 Proporsi Pengeluaran Buah ... 48

6.1.2 Tingkat Konsumsi Buah di Indonesia ... 50

6.1.3 Tingkat Konsumsi Buah di Pulau Jawa... 53

6.2 Analisis Parameter Permintaan Buah di Pulau Jawa... 57

6.2.1 Pengujian Restriksi... 57

6.2.1 Model Permintaan dengan Unit Sampling Rumah Tangga ... 58

6.2.1 Model Permintaan denga n Unit Sampling PSU ... 63

6.3 Sistem Permintaan Buah ... 66

6.3.1 Permintaan Jeruk ... 66

6.3.2 Permintaan Pisang ... 70

6.3.3 Permintaan Pepaya ... 74

6.4 Implikasi Kebijakan ... 78

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan... 84

7.2 Saran ... 85

Daftar Pustaka ... 88

Judul Halaman

Konsumsi Energi per kapita per tahun di Indonesia menurut komoditi Tahun 1999, `002-2006 (kkal/hari)

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin, dan Pekerja di sektor Formal-Informal di Indonesia Tahun 2000-2005 (dalam juta jiwa)

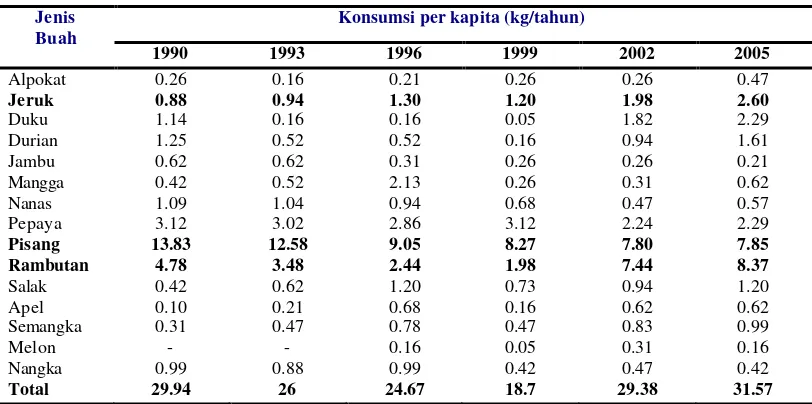

Perkembangan Tingkat Konsumsi Buah-Buahan pada Tingkat Rumah Tangga di Indonesia Tahun 1990-2005 (dalam kg/kapita/tahun)

Elastisitas Harga Sendiri (Ed) & Elastisitas Pendapatan (Ei) untuk Komoditi Buah-buahan dari Berbagai Penelitian (yang Menggunakan Model AIDS).

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Perkembangan dan Peningkatan Luas Panen dan Produksi Buah-buahan di Indonesia Tahun 1999-2005

Rata-rata Persentase Peningkatan per tahun Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Indonesia Tahun 2000-2005

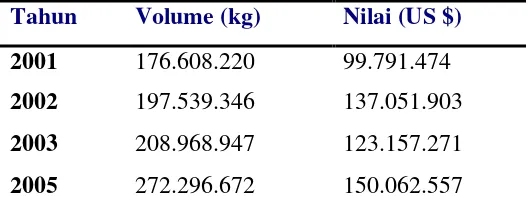

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Buah Indonesia Tahun 2001-2005

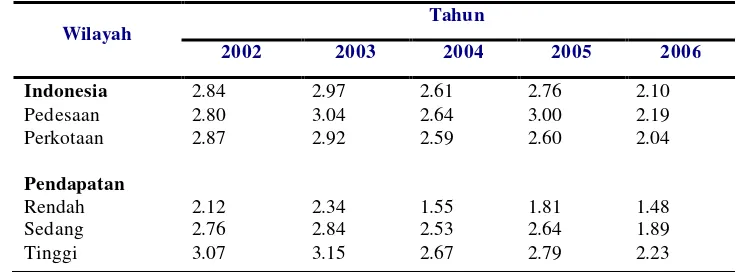

Proporsi (share) Pengeluaran Buah-buahan Terhadap Total Pengeluaran (per kapita/bulan) tahun 2002-2006

Perkembangan Konsumsi Buah-Buahan di Indonesia Menurut Jenis Buah Tahun 1990-2005

Tingkat Konsumsi Buah dan Share terhadap Pengeluaran Buah Total di Pulau Jawa (berdasar wilayah & kelas pendapatan) tahun 2005

Tingkat Konsumsi Buah dan Share terhadap Pengeluaran Buah Total di Pulau Jawa (by province) tahun 2005

Hasil uji-F Model Sistem Persamaan Dengan dan Tanpa Restriksi

Nilai Estimasi Parameter Model AIDS untuk Pulau Jawa dengan Unit Sampling Rumah Tangga

Nilai Estimasi Parameter Model AIDS untuk Pulau Jawa dengan Unit Sampling PSU

Tabel 17

Tabel 18

Tabel 19

Table 20

Tabel 21

Tabel 22

Table 23

Elastisitas permintaan harga sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pengeluaran jeruk, unit sampling PSU

Elastisitas permintaan harga sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pengeluaran pisang, unit sampling Rumah Tangga

Elastisitas permintaan harga sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pengeluaran pisang, unit sampling PSU

Elastisitas permintaan harga sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pengeluaran pepaya, unit sampling Rumah Tangga

Elastisitas permintaan harga sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pengeluaran pepaya, unit sampling PSU

Ringkasan Konsumsi Buah pada Tingkat Rumah Tangga di Pulau Jawa (Unit Sampling Rumah Tangga)

Ringkasan Konsumsi Buah pada Tingkat Rumah Tangga di Pulau Jawa (Unit Sampling PSU)

67

70

72

75

76

82

Judul Halaman

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia (persen per tahun)

Pencapaian Status Kesehatan di Indonesia

Maximisasi Utilitas dan Minimisasi Biaya

Skema Kerangka Pemikiran Operasional

1

2

23

32

DAFTAR LAMPIRAN

Judul Halaman

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Nilai Estimasi Parameter Model AIDS dengan Unit Sampling RT

Nilai Estimasi Parameter Model AIDS dengan Unit Sampling PSU

Perintah membuat model AIDS dalam program SAS

Karakteristik Data SUSENAS 2005

Luas Panen dan Produksi Buah di Indonesia menurut Propinsi Tahun 1999 dan 2005

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Buah-buahan Indonesia Tahun 2000- 2005

91

94

97

99

103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam beberapa kurun waktu terakhir setelah krisis ekonomi, kondisi

sosial dan perekonomian di Indonesia mulai mengalami perbaikan. Dari aspek

ekonomi, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur seperti

meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menurunnya laju inflasi, serta

adanya peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk Indonesia. Berdasarkan

laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2006, terlihat bahwa pertumbuhan

ekonomi Indonesia selama beberapa kurun waktu terakhir terus mengalami

perbaikan. Trend pertumbuhan ekonomi per tahun di Indonesia, sebelum dan

setelah krisis moneter disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia (persen per tahun)1

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Indonesia di triwulan akhir

tahun 2006 tumbuh sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut relatif

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 (5,6 %) dan tahun 2004 (5,1 %).

Indikator lainnya yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan peningkatan

307

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tahun

Angka Kematian Bayi(per 1.000 lahir)

Angka Kematian Ibu (per 100.000 lahir) Gizi Kurang Balita (%)

Usia Harapan Hidup (tahun)

kesejahteraan masyarakat ialah PDB riil per kapita. Pada tahun 2003, PDB riil per

kapita per tahun masyarakat Indonesia sebesar Rp. 7,39 juta. Jumlah ini

meningkat menjadi Rp. 7,67 juta pada tahun 2004 dan meningkat menjadi

Rp. 7,99 juta pada tahun 2005.

Dari aspek sosial, beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur antara lain

menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan jumlah balita

kurang gizi di Indonesia. Di samp ing itu, Usia Harapan Hidup penduduk

Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Departemen

Kesehatan2, Usia Harapan Hidup penduduk Indonesia pada tahun 2004 ialah 66,2 tahun, lalu meningkat menjadi 69,4 tahun pada tahun 2006 dan diprediksikan akan

terus mengalami peningkatan di tahun-tahun ke depan. Selain itu, jumlah balita

kurang gizi di Indonesia pada tahun 2004 ialah sebesar 35 persen, menurun

menjadi 32 persen pada tahun 2005, dan mencapai 30,8 persen di tahun 2006.

Perkembangan beberapa indikator dari aspek sosial ini dapat dilihat di Gambar 2.

Gambar 2. Pencapaian Status Kesehatan di Indonesia

Salah satu implikasi dari adanya peningkatan pendapatan per kapita

masyarakat adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara umum,

termasuk pola konsumsi pangan. Menurut Suhardjo dalam Sawit (1997),

perbaikan kondisi ekonomi masyarakat akan mengubah pola konsumsi

masyarakat, baik dari segi jumlah maupun jenis. Hal ini ditandai dengan

berkurangnya pangan yang mengandung banyak energi dan meningkatnya pangan

yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Perubahan pola konsumsi itu juga telah

terbukti di beberapa negara seperti Jepang, Cina, dan Taiwan.

Perubahan pola konsumsi (dietary pattern) tersebut tentunya berpengaruh

terhadap pola konsumsi hortikultura, khususnya buah-buahan. Buah merupakan

salah satu sumber vitamin dan mineral yang mudah diperoleh masyarakat di

berbagai wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Selain itu buah memiliki

tingkat harga, jenis, dan kualitas yang relatif bervariasi, sehingga masyarakat dari

berbagai kelas pendapatan mampu mengkonsumsi buah sesuai dengan daya

belinya. Buah juga relatif tersedia sepanjang tahun meskipun beberapa buah

bersifat musiman, namun tidak sedikit buah yang tidak tergantung musim.

Terlebih dengan semakin banyaknya buah impor yang masuk di Indonesia, maka

ketersediaan buah relatif stabil sepanjang tahun.

Berdasarkan data SUSENAS panel tahun 1999-2006 yang disajikan dalam

Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada periode 1999-2006 jumlah kalori total yang

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih kurang dari standar angka

kebutuhan gizi yang dianjurkan, yaitu sebesar 2100-2200 kkal per hari (Muhilal

1998 dalam Baliwati 2004). Dalam Tabel 1 dapat diketahui pula bahwa sumber

menurun, sedangkan sumber kalori yang berasal dari ikan, telur, dan susu (pangan

kaya protein) jumlah absolutnya cenderung meningkat, meskipun jika dilihat dari

persentasenya terhadap konsumsi kalori total,cenderung konstan. Di sisi lain,

untuk komoditi hortikultura (pangan kaya vitamin dan mineral) perkembangan

konsumsinya cenderung konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan

indikator makroekonomi, terutama PDB riil per kapita belum dapat menggeser

pola konsumsi masyarakat menjadi lebih baik (konsumsi pangan kaya protein,

vitamin, dan mineral khususnya yang bersumber dari buah-buahan menjadi lebih

tinggi)/

Tabel 1 . Konsumsi Energi per kapita per tahun di Indonesia Menurut Komoditi Tahun 1999, 2002-2006 (kkal/ hari)

Sumber : Modul konsumsi, SUSENAS panel 1999,2002-2006 Ket : * proporsinya terhadap konsumsi energi total (dalam persen)

Sumber Kalori 1999 2002 2003 2004 2005 2006

Padi -padian

Hortikultura

Ikan

Daging

Telur & Susu

Selain faktor pendapatan, konsumsi buah-buahan juga sangat dipengaruhi

oleh gaya hidup konsumennya. Menurut Huang dan Bouis (1996) dalam Sawit

(2007) masyarakat perkotaan (urban) memiliki pola konsumsi yang berbeda

dengan masyarakat pedesaan (rural). Gaya hidup orang kota (urban life style)

bersedia membayar lebih mahal pangan yang tidak memerlukan banyak waktu

untuk dimasak, karena tingginya opportunity cost waktu. Lalu masyarakat kota

cenderung lebih banyak pekerjaan yang mengutamakan kerja otak daripada

masyarakat di pedesaan. Seseorang yang terlibat dengan pekerjaan seperti itu

membutuhkan energi (kalori) yang relatif lebih sedikit dalam mempertahankan

berat badan. Selain itu masyarakat kota juga tidak menanam sendiri pangannya,

sehingga pilihan konsumsi tidak dibatasi oleh biaya produksi. Yang lebih utama,

masyarakat perkotaan lebih banyak dipengaruhi oleh pola pangan asing dan

pilihan komoditi pangan, termasuk buah-buahan yang ada di perkotaan relatif

lebih banyak daripada di pedesaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran komoditi

hortikultura, khususnya buah-buahan menjadi semakin penting dalam memenuhi

kebutuhan gizi masyarakat. Menurut FAO (Food and Agriculture Organization)

untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, konsumsi buah-buahan yang

dianjurkan adalah 60 kg/kapita/tahun. Menurut data SUSENAS pada tahun 2005

konsumsi buah-buahan di Indonesia masih kurang dari 32 kg/kapita/tahun.

Berdasarkan fakta tersebut, di tahun-tahun mendatang permintaan buah di

Indonesia diharapkan masih akan terus meningkat.

Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tingkat

tentunya juga disebabkan karena jumlah penduduk di Pulau Jawa yang besar.

Tidak kurang dari 70 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Selain itu,

penduduk di Pulau Jawa relatif heterogen, baik dari segi tingkat pendapatan,

tingkat pendidikan, gaya hidup, maupun variasi wilayah (pedesaan dan

perkotaan). Penelitian ini menganalisis pola konsumsi dan permintaan di Pulau

Jawa, sehingga diharapkan akan cukup menjadi cerminan bagaimana pola

konsumsi dan permintaan di Indonesia.

1.2Perumusan Masalah

Perbaikan indikator makroekonomi di Indonesia yang antara lain

dicerminkan oleh peningkatan pendapatan riil per kapita dan pertumbuhan

ekonomi, serta penurunan laju inflasi, di sisi lainnya belum diimbangi dengan

perbaikan kondisi sosial ekonomi riil di masyarakat. Berdasarkan data BPS yang

disajikan dalam Tabel 2 terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia

secara kontinyu terus mengalami peningkatan. Tahun 2000 jumlah pengangguran

terbuka di Indonesia sebesar 5,8 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 87,9 persen

pada tahun 2005 menjadi 10,9 juta jiwa. Selain itu dari total pekerja di Indonesia,

jumlah yang bekerja pada sektor informal pun masih mendominasi. Selama

periode 2000 hingga 2005 jumlah pekerja pada sektor informal ini, meskipun

jumlahnya fluktuatif namun kecenderungannya terus mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia, pada periode 2000-2005 jika dilihat dari

angka absolutnya mulai mengalami penurunan, namun jika dilihat dari

persentasenya terhadap jumlah penduduk total masih relatif tetap, yaitu berkisar

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin, dan Pekerja di Sektor Forma l-Informal di Indonesia Tahun 2000-2005 (dalam juta jiwa)

Tahun

Sektor Formal Sektor Informal

2000

Kondisi di atas menunjukkan adanya ambiguitas, dimana ketika indikator

makroekonomi mengalami perbaikan, namun tidak demikian halnya pada sektor

riil di masyarakat. Hal ini salah satunya tercermin pada tingkat konsumsi rumah

tangga di Indonesia, yang di triwulan pertama tahun 2007 justru turun sebesar 0,5

persen di saat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,97 persen.3 Indikator mikroekonomi yang juga menunjukkan adanya ambiguitas ini ialah tingkat

konsumsi buah rumah tangga. Berdasarkan data SUSENAS pada Tabel 3 terlihat

bahwa selama kurun waktu 15 tahun terakhir tingkat konsumsi buah di Indonesia

cenderung stagnan. Hal ini dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia

secara umum belum mengalami peningkatan yang signifikan. Di satu sisi

pendapatan riil per kapita meningkat, sedangkan kesejahteraan masyarakat

menurun akibat daya belinya yang stagnan. Ini merupakan indikasi belum adanya

perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Hal tersebut mendorong

dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai faktor- faktor apa saja yang perlu

3

diperhatikan untuk meningkatkan konsumsi buah masyarakat Indonesia,

mengingat tingkat konsumsi buah di Indonesia (32 kg/kapita/tahun di tahun 2005)

masih jauh dari standar yang dianjurkan oleh FAO sebesar 60 kg/kapita/tahun.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Buah Pada Tingkat Rumah Tangga di Indonesia (dalam kg/kapita/tahun) Tahun 1990-2005

Sumber : Ditjen Tanaman Hortikultura, Departemen Pertanian tahun 2005

Konsumsi buah selain dipengaruhi oleh pendapatan dan harga, juga

dipengaruhi oleh selera, nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat, dan gaya

hidup konsumennya. Konsumen dengan tingkat pendapatan dan tingkat

pendidikan berbeda tentunya memiliki gaya hidup yang berbeda. Begitu juga

konsumen di wilayah yang berbeda akan memiliki gaya hidupnya masing- masing.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap konsumsi buah ialah produksi dan

ketersediaannya di pasar, mengingat banyak jenis buah yang bersifat musiman.

Dalam mempelajari pola konsumsi buah, salah satu aspek yang dapat

dikaji adalah jumlah atau tingkat permintaan dari buah itu sendiri. Seperti telah

dikemukakan sebelumnya bahwa konsumsi buah sangat dipengaruhi oleh gaya

hidup konsumennya, maka tentunya perubahan beberapa variabel seperti

pendapatan dan harga, akan direspon dengan cara yang berbeda oleh

masing-masing konsumen dengan karakteristik yang berbeda. Berdasarkan kondisi

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang sistematis dengan model yang baik

untuk menelaah perilaku konsumen buah.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Deaton, 1981, KET Konsumsi per kapita (kg/tahun)

Tahun 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Tingkat

1994, Rahmi, 2001,dan Saliem 2002) umumnya menganalisa pola konsumsi dan

permintaan buah-buahan secara agregat saja, padahal tentunya terdapat perbedaan

tingkat konsumsi serta musim panen antar satu komoditi dengan komoditi lainnya.

Terdapat pula penelitian yang menganalisis pola konsumsi dan permintaan

buah-buah yang dirinci per komoditi (Hartoyo (1997) dan Sawit, dkk (1997)) namun

belum belum membahas bagaimana pengaruh variabel demografi terhadap

permintaan buah. Variabel demografi seperti jumlah anggota rumah tangga, usia,

jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan diduga memiliki pengaruh terhadap

pola konsumsi buah pada rumah tangga di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini ialah :

1) Bagaimana pola konsumsi buah di daerah pedesaan dan perkotaan Pulau Jawa

menurut golongan pendapatan ?

2) Bagaimana model permintaan lengkap buah dalam bentuk penerapan suatu

model Almost Ideal Demand System (AIDS) di Pulau Jawa ?

3) Bagaimana pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap perubahan

permintaan buah menurut kelompok rumah tangga di Pulau Jawa?

1.3Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini ialah :

1) Mengidentifikasi pola konsumsi buah di daerah pedesaan dan perkotaan Pulau

Jawa menurut golongan pendapatan.

2) Menganalisa model permintaan lengkap buah dalam bentuk penerapan suatu

3) Menganalisa pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap perubahan

permintaan buah menurut kelompok rumah tangga di Pulau Jawa

1.4Kegunaan Penelitian

1) Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang

parameter-parameter permintaan komoditi buah, pola konsumsi buah di Indonesia dan

Pulau Jawa secara khusus, serta informasi bagaimana pengaruh perubahan

harga dan pendapatan terhadap permintaan rumah tangga terhadap buah.

Selain itu juga sebagai perbandingan dan masukan bagi penelitian-penelitian

berikutnya.

2) Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa

suatu permasalahan, serta menerapkan ilmu- ilmu yang telah dipelajari semasa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Almost Ideal Demand System (AIDS)

Model Permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) ini pertama kali

diperkenalkan oleh Deaton dan Muellbauer pada tahun 1980. Berbeda dengan

model permintaan lainnya, model ini dapat menjawab tuntutan preferensi

konsumen, dan bentuk fungsinya lebih fleksibel. Hal tersebut disebabkan

restriksi-restriksi dari model ini seperti additivitas, homogenitas, dan simetri dapat diuji

secara statistik (Deaton dan Muellbauer, 1980).

Selain itu, model permintaan ini juga mempertimbangkan keputusan

konsumen dalam menentukan seperangkat komoditi secara bersama-sama. Hal

tersebut tidak ditemukan dalam model permintaan lainnya, sehingga hubungan

silang dua arah antara dua komoditi dapat ditentukan. Hal itu sesuai dengan fakta

yang ada bahwa pemilihan suatu komoditi dilakukan oleh konsumen secara

bersama-sama.

Menurut Deaton dan Muellbauer (1980) beberapa karakteristik penting

dari model permintaan AIDS ini ialah (1) model ini merupakan pendekatan orde

pertama terhadap sembarang fungsi sistem permintaan, (2) dapat memenuhi

aksioma perilaku pemilihan komoditi dengan tepat, (3) dapat digunakan untuk

menguji restriksi homogenitas dan simetrik (4) bentuk fungsinya konsisten dengan

pengeluaran rumah tangga, (5) dapat mengagregasi perilaku rumah tangga tanpa

menerapkan kurva Engel yang linier, dan yang terpenting parameternya mudah

2.2 Penelitian yang Menggunakan Model Almost Ideal Demand System (AIDS)

Penelitian mengenai permintaan pangan di Kawasan Timur Indonesia

(KTI) dengan menggunakan Model AIDS ya ng dilakukan oleh Saliem (2002)

mencoba untuk menganalisis permintaan pangan dan konsumsi zat gizi

rumahtangga di daerah pedesaan dan perkotaan wilayah KTI menurut golongan

pendapatan dan dikaitkan dengan upaya pemenuhan konsumsi zat gizi

rumahtangga. Dalam penelitian tersebut digunakan data SUSENAS tahun 1996,

dimana rumahtangga yang dipilih menjadi sampelnya ialah rumahtangga yang

konsumsi energinya berada pada selang 1000 – 4500 kkal/kapita/hari. Dalam studi

tersebut juga dilakukan pengelompokkan (agregasi) komoditi pangan menjadi 15

kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras dominan dalam struktur

anggaran serta kontribusi energi dan protein rumahtangga di KTI. Konsumsi

pangan sumber karbohidrat di daerah pedesaan KTI lebih tinggi daripada di kota,

namun untuk pangan sumber protein terjadi sebaliknya. Dari hasil analisis juga

diketahui bahwa makin tinggi tingkat pendapatan maka makin tinggi pula tingkat

konsumsi pangannya. Selain itu, permintaan pangan rumahtangga di pedesaan

KTI lebih responsif terhadap perubahan harga dan pendapatan dibanding

rumahtangga di kota. Peubah jumlah anggota rumahtangga dan pendidikan kepala

rumahtangga terbukti berpengaruh nyata terhadap permintaan pangan

rumahtangga di KTI.

Rachmat dan Erwidodo (1993) juga menggunakan model AIDS dalam

dan elastisitas pengeluaran dari komoditi pangan utama. Komoditi yang dianalisis

meliputi beras, jagung, kacang tanah, gula, dan komoditi kacang-kacangan

lainnya. Di samping pendugaan secara agregat (nasional), dilakukan pula

pendugaan menurut daerah (desa-kota) serta pendugaan menurut kelompok

pendapatan. Dalam penelitian tersebut diperbandingkan pemakaian unit analisa

rumah tangga dan blok sensus. Data yang digunakan ialah data SUSENAS tahun

1990 berupa data konsumsi dan pengeluaran rumahtangga.

Dari hasil dugaan dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap beras

paling elastis, menyusul jagung, gula, kedelai, dan komoditi lainnya. Di wilayah

pedesaan, permintaan komoditi beras, jagung, kedelai, dan pangan lain lebih

elastis dibanding di perkotaan, sedangkan pada komoditi gula berlaku sebaliknya.

Pada seluruh komoditi yang dianalisa, elastisitas pengeluaran cukup elastis yang

berarti dengan semakin meningkatnya pendapatan rumahtangga akan

meningkatkan permintaan komoditi tersebut. Selain itu diketahui pula adanya

kecenderungan sifat komplemen antar komoditi pangan yang dianalisa, dimana

sifat komplemen relatif kuat terjadi antara beras dengan kedelai, gula dan

komoditi lainnya. Beberapa hasil penelitian lainnya yang menggunakan model

AIDS dalam analisanya disajikan dalam Tabel 4.

2.3 Penelitian Mengenai Pola Konsumsi dan Permintaan Buah

Penelitian mengenai perubahan pola konsumsi komoditas hortikultura

yang dilakukan oleh Sawit dkk (1997) bertujuan menganalisis perubahan tingkat

partisipasi dan tingkat konsumsi komoditas hortikultura, menganalisis

menduga besaran parameter-parameter permintaan komoditas hortikultura. Data

yang digunakan terutama adalah data SUSENAS tahun 1987, 1990, dan 1993.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif (dengan

menggunakan model AIDS). Pada penelitian ini dianalisis 9 jenis sayuran dan 10

jenis buah-buahan yang dipilih berdasarkan nilai ekonominya. Unit sampling yang

digunakan adalah Primary Sampling Unit (PSU).

Hasil analisis menunjukkan pengeluaran untuk sayuran dan buah-buahan

berdasarkan data SUSENAS tahun 1987, 1990, dan 1993 relatif kecil, yaitu

kurang dari 5 persen, dibandingkan dengan beras dan serelia. Secara agregat

terjadi peningkatan pangsa pengeluaran untuk sayuran dan buah-buahan di kota

dan di desa tahun 1987 yaitu 1,6 persen menjadi 4 persen pada tahun 1990 dan

1993. Diketahui pula bahwa tingkat partisipasi konsumsi buah di kota relatif lebih

besar dibandingkan di pedesaan dan terdapat kecenderungan bahwa semakin

tinggi pendapatan (yang diproyeksi dengan pengeluaran) semakin tinggi pula

tingkat partisipasi kons umsi buah-buahan. Nilai elastisitas harga sendiri untuk

semua komoditi hortikultura bertanda negatif, namun bervariasi untuk setiap

komoditi sayuran atau buah-buahan baik antar tahun, jenis, maupun wilayah. Nilai

elastisitas pengeluaran untuk sayuran dan buah-buahan (kecuali pepaya di

pedesaan) bertanda positif.

Hartoyo (1997) juga melakukan penelitian mengenai permintaan

buah-buahan di Jawa Barat dengan menggunakan data SUSENAS tahun 1996. Dalam

melakukan analisisnya Hartoyo (1997) menggunakan model AIDS dan untuk

pendugaan parameternya digunakan metode SUR (Seemingly Unrelated

simetri. Jenis buah-buahan yang dianalisis adalh jeruk, mangga, apel, rambutan,

salak, pisang, dan pepaya. Dalam pendugaan parameter, rumahtangga responden

dikelompokkan berdasarkan tingkat pengeluaran rumahtangga dan berdasarkan

jumlah anggota rumahtangga, yang kemudian dihitung rata-rata konsumsi dan

pengeluaran untuk masing- masing kelompok.

Hasil penelitian Hartoyo (1997) menunjukkan bahwa elastisitas harga

sendiri dari tujuh buah yang dianalisis semuanya memiliki nilai yang inelastis,

yaitu berkisar antara -0,051 hingga -0,809, yang berarti bahwa permintaan

buah-buahan tersebut tidak responsif terhadap perubahan harga. Elastisitas harga silang

ada yang bertanda positif dan ada pula yang bertanda negatif, yang berarti terdapat

buah-buahan yang bersifat subtitusi atau komplementer satu sama lain.Seluruh

nilai elastisitas silang tersebut krang dari satu (inelastis) yang berarti perubahan

harga buah yang satu tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan jumlah

permintaan buah lainnya. Buah-buahan yang elastisitas pendapatannya

mempunyai nilai yang elastis adalah jeruk dan apel, sedangkan buah-buahan yang

lain mempunyai nilai yang inelastis tetapi mendekati satu. Ini berarti bahwa

perubahan tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap perubahan jumlah

buah-buahan yang diminta.

2.4 Komentar terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian konsumsi atau permintaan komoditi pangan yang selama ini

telah dilakukan mayoritas mengkaji komoditi bahan pangan pokok, seperti beras,

jagung, kedelai, dan sebagainya. Penelitian-penelitian yang mengkaji permintaan

dilakukan secara agregat yaitu tanpa merinci jenis komoditi hortikultura, padahal

tentunya terdapat perbedaan tingkat konsumsi serta musim panen antara satu

komoditi dengan komoditi lainnya.

Dari berbagai studi pustaka yang dilakukan (Deaton (1981), Daud (1986),

Ariani (1993), Saliem dan Erwidodo, (1994), Hartoyo (1997), Sawit, dkk (1997),

Rahmi (2001), dan Saliem (2002)), terlihat bahwa cakupan kajian konsumsi dan

permintaan diarahkan kepada kelompok komoditi pangan (termasuk di dalamnya

komoditi hortikultura, sayur dan buah) secara agregat. Namun ada pula beberapa

penelitian yang telah merinci komoditi hortikultura, seperti penelitian Hartoyo

(1997) dan Sawit, dkk (1997).

Berbagai penelitian tersebut telah dilakukan dengan membagi analisis

berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan maupun di berbagai kelas

pendapatan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut menggunakan data

SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) sebelum tahun 2000 . Karena itu,

dalam penelitian ini dicoba untuk menganalisis permintaan buah-buahan yang

juga dirinci per komoditi, kelas pendapatan, dan wilayah desa-kotanya untuk

Pulau Jawa dengan menggunakan data SUSENAS tahun 2005 dan memasukkan

faktor- faktor sosiodemografi dalam merumuskan model permintaannya. Dalam

penelitian ini juga akan diperbandingkan penggunaan unit sampling Rumah

Tangga (RT) dan Primary Sampling Unit (PSU) yang akan dijelaskan secara

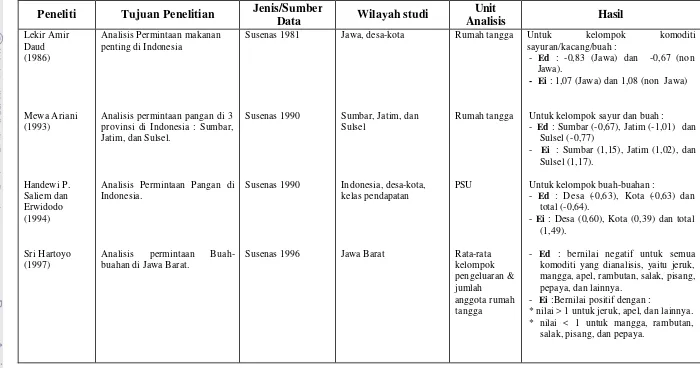

Tabel 4 : Elastisitas Harga sendiri (Ed) & Elastisitas Pendapatan (Ei) untuk Komoditi buah-buahan dari Berbagai Penelitian (yang Menggunakan Model AIDS)

Peneliti Tujuan Penelitian Jenis/Sumber

Data Wilayah studi

Unit

Analisis Hasil

Lekir Amir

Analisis Permintaan makanan penting di Indonesia

Analisis permintaan pangan di 3 provinsi di Indonesia : Sumbar, Jatim, dan Sulsel.

Analisis Permintaan Pangan di Indonesia.

Analisis permintaan Buah-buahan di Jawa Barat.

Susenas 1981

Susenas 1990

Susenas 1990

Susenas 1996

Jawa, desa-kota

Sumbar, Jatim, dan Sulsel

Untuk kelompok komoditi sayuran/kacang/buah :

- Ed : -0,83 (Jawa) dan -0,67 (non Jawa).

- Ei : 1,07 (Jawa) dan 1,08 (non Jawa)

Untuk kelompok sayur dan buah : - Ed : Sumbar (-0,67), Jatim (-1,01) dan

Sulsel (-0,77)

- Ei : Sumbar (1,15), Jatim (1,02), dan Sulsel (1,17).

Untuk kelompok buah-buahan :

- Ed : Desa (-0,63), Kota (-0,63) dan total (-0,64).

- Ei : Desa (0,60), Kota (0,39) dan total (1,49).

- Ed : bernilai negatif untuk semua komoditi yang dianalisis, yaitu jeruk, mangga, apel, rambutan, salak, pisang, pepaya, dan lainnya.

- Ei :Bernilai positif dengan :

* nilai > 1 untuk jeruk, apel, dan lainnya. * nilai < 1 untuk mangga, rambutan,

Peneliti Tujuan pennelitian Jenis/Sumber

Data Wilayah Studi Unit Analisis Hasil

Angus Deaton

Analisis Elastisitas Harga Komoditi Pangan di daerah Pedesaan jawa

Analisis pola konsumsi hortikultura di Indonesia.

Analisis Permintaan Makanan & Dampak perbahan Harga terhadap kesejahteraan RT di Jawa Barat

Analisis Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Susenas 1981

Susenas 1987 dan 1993

Susenas 1996

Susenas 1996

Pedesaan Jawa

Indonesia, desa-kota

Jawa Barat, desa-kota, kelas pendapatan

Untuk kelompok buah-buahan : Ed = -0.953

Untuk data susenas 1987 : - elastisitas harga sendiri : jeruk : -0,449 (kota), -0,594 (desa) pisang : -0,648 (kota), -0,569 (desa) pepaya : -1,09 (kota), -0,291 (desa) -elastisitas pengeluaran :

jeruk : 0,419 (kota), 0,520 (desa) pisang : 0,264 (kota), 0,420 (desa) pepaya : 0,207 (kota), -0,594 (desa)

Untuk grup komoditi buah-buahan : Ed : 0,588 (Jabar), 0,661 (desa), dan -0,524 (kota)

Ei : 1,261 (Kota) dan 1,157 (desa) Income rendah (1,143), sedang (1,157), dan tinggi (1,229)

Untuk kelompok buah-buahan:

- Ed : Desa (-0,809), Kota (-0,628) dan total (-0,724)

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1 Teori Perilaku Konsumen

Teori permintaan pasar dijelaskan sebelumnya melalui teori permintaan

individu, mengingat adanya konsep bahwa permintaan pasar merupakan

penjumlahan dari permintaan individu. Teori permintaan individu sendiri

umumnya diturunkan dari teori perilaku konsumen, oleh karena itu pembahasan

mengenai teori perilaku konsumen ini menjadi penting. Perilaku konsumen

umumnya diterangkan dengan pendekatan fungsi kepuasan (utility function).

Dalam teori ekonomi, seringkali rumah tangga dianggap sebagai unit

pengambil keputusan yang terkecil. Dalam mengambil keputusan tersebut,

terdapat asumsi pokok bahwa rumah tangga akan me maksimumkan apa yang

seringkali disebut kepuasan (utilitas) mereka, kesejahteraan mereka, atau

kemakmuran mereka (Lipsey, 1993). Jika rumah tangga tersebut dihadapkan

dengan pilihan antara dua kelompok alternatif konsumsi, maka asumsinya rumah

tangga tersebut akan memilih kelompok yang disenanginya, atau dengan kata lain

rumah tangga tersebut menentukan pilihannya (preferensinya) dalam rangka

memaksimumkan kepuasannya (utilitasnya).

Menurut Nicholson (2002), utilitas/kepuasan didefinisikan sebagai

kepuasan yang diterima seseorang akibat aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

Konsep utilitas ini sendiri sebenarnya memiliki makna yang luas karena tingkat

dapat diukur secara pasti. Namun terdapat beberapa sifat mendasar mengenai

preferensi individu ini, yaitu :

1. Complete Preferences (Preferensi yang lengkap).

Dalam sifat dasar ini diasumsikan bahwa para individu mampu menyatakan

apa yang diinginkannya dari antara dua pilihan. Jika terdapat dua kelompok

konsumsi A dan B, maka diharapkan bahwa individu tersebut dapat secara

tegas menyatakan kelompok satu akan lebih baik dari kelompok lainnya.

2. Transitivity of Preferences ( Preferensi bersifat transitif).

Dalam sifat dasar ini dijelaskan bahwa jika A lebih diinginkan dari B, dan B

lebih diinginkan dari C, maka A harus lebih diinginkan dari C. Jadi dalam hal

ini diasumsikan bahwa individu akan bersikap konsisten dalam menentukan

pilihannya.

3. ‘More is better than less’.

Dalam sifat dasar ketiga ini diasumsikan bahwa individu akan lebih menyukai

banyak barang daripada sedikit barang.

3.1.2 Pengertian Permintaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

3.1.2.1 Dualitas Dalam Teori Permintaan

Dalam teori produksi dikatakan bahwa produsen memiliki tujuan

memaksimumkan outputnya (pada berbagai tingkat harga input) dengan memilih

cara yang menghabiskan biaya seminimum mungkin. Minimisasi biaya dan

maksimisasi output pada tingkat anggaran tertentu merupakan suatu alt ernatif

dalam mencapai efisiensi dalam produksi. Konsep ini merupakan konsep efisiensi

juga dijelaskan dengan cara yang sama. Konsumen sesungguhnya menghadapi

masalah maksimisasi kepuasan pada tingkat anggaran tertentu. Masalah ini dapat

dirumuskan kembali sebagai masalah minimisasi biaya/pengeluaran (expenditure)

untuk mencapai tingkat kepuasan (utility) tertentu. Kedua masalah ini sering

disebut sebagai “dual problem”. Sistema tikanya ialah sebagai berikut:

• Masalah Orisinil (Original Problem) :

Maksimisasi utilitas (u)= v(q) dengan kendala p.q = x

• Dual Problem :

Minimisasi pengeluaran (x) = p.q dengan kendala v(q) = u

Lebih jauh kedua permasalahan ini harus menghasilkan pilihan yang sama

(pilihan kuantitas q optimal yang sama). Dengan kata lain, pengeluaran (x) di

original problem, harus menjadi pengeluaran minimum di dual problem.

Pada original problem, solusi untuk memperoleh nilai q optimal

sudah diperoleh, seperti yang dijelaskan dalam sub bab sifat-sifat fungsi

permintaan (3.2.2). Solusinya merupakan sistem permintaan Marshallian

g(x,p). Sedangkan pada dual problem, variabel yang sudah ditetapkan adalah

u dan p, sehingga dapat diperoleh solusi yang sama, namun sebagai fungsi dari

u dan p. Fungsi permintaan yang meminimisasi pengeluaran ini ditulis h(u,p)

dan dikenal sebagai fungsi permintaan Hicksician atau “compensated”.

Persamaan ini menjelaskan bagaimana q dipengaruhi oleh harga (p) dan

utilitas (U) yang nilainya konstan, karena itulah disebut “compensated”.

Karena kedua persamaan tersebut sama, maka :

Q = g(x,p) = h(u,p) ………..(3.1)

Pertama : masalah maksimisasi utilitas (u) :

U = v (q1, q2, …, qn)

= v [g1(x,p), g2(x,p), …, gn(x,p)]

= ? (x,p) ………(3.2)

persamaan (3.2) di atas merupakan utilitas maksimum yang dapat dicapai

dengan harga (p) dan anggaran (x) tertentu. Fungsi ? (x,p) ini disebut fungsi

kepuasan tidak langsung (indirect utility function), dan dapat pula ditulis

? (x,p) = q

max [v(q); p.q = x]

Kedua : masalah minimisasi anggaran (x)

X = ? Pk.qk

= ? Pk. Hk(u,p) = p1h1(u,p) + p2h2(u,p) + … + pnhn(u,p)

= c (u,p) ……….………(3.3)

persamaan (3.3) di atas adalah biaya minimum dalam mencapai utilitas (u)

tertentu pada tingkat harga P, dan dikenal sebagai fungsi biaya (cost function). Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

c (u,p) = q

min [x = p.q; u = v(q)]

Antara fungsi biaya dan fungsi kepuasan tidak langsung terdapat

hubungan yang erat. Karena c(u,p) = x, maka kita dapat menuliskan u sebagai

fungsi dari x dan p yaitu u = ? (x,p). Sistematika hal ini dapat dilihat dalam

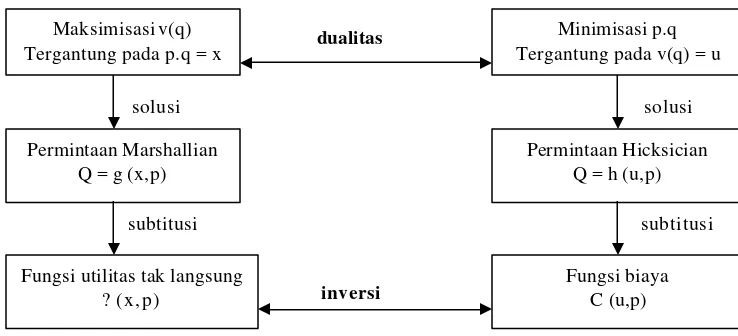

dualitas

solusi solusi

subtitusi subtitusi

inversi

Gambar 3. Maksimisasi Utilitas dan Minimisasi Biaya.

3.1.2.2 Sifat-sifat Fungsi Permintaan

Permintaan terhadap komoditi tertentu dipengaruhi oleh banyaknya faktor

secara simultan. Secara sederhana, Deaton dan Muellbauer (1980) menjelaskan

bahwa dalam membeli sejumlah komoditi i, seorang konsumen pasti akan

dipengaruhi oleh harga komoditi tersebut (p) dan total pengeluaranya (x) (sebagai

pendekatan dari pendapatan), dan jika dituliskan fungsinya menjadi :

qi = gi (x,p) ………..….(3.4)

Dimana persamaan (3.4) di atas umumnya disebut sebagai “fungsi permintaan

Marshallian”. Beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan antara

lain harga- harga komoditi lain, selera, distribusi pendapatan, jumlah penduduk,

kesejahteraan konsumen, kebijaksanaan pemerintah, dan sebagainya. Dalam teori

permintaan yang tradisional, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

dititikberatkan pada empat hal, yaitu harga komoditi yang bersangkutan, harga

komoditi lainnya, pendapatan konsumen, dan selera. (Kuntjoro, 1984) Maksimisasi v(q)

Tergantung pada p.q = x

Minimisasi p.q Tergantung pada v(q) = u

Permintaan Marshallian Q = g (x,p)

Fungsi biaya C (u,p) Permintaan Hicksician

Q = h (u,p)

Deaton dan Muellbauer (1980) telah meringkas beberapa sifat dari fungsi

permintaan Hicksician dan Marshallian sebagai berikut :

a). Adding Up

Nilai total atau penjumlahan dari permintaan (baik fungsi permintaan

Hicksician maupun fungsi permintaan Marshallian) merupakan total pengeluaran

dari suatu rumah tangga dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dari persamaan

(x) di atas dapat diperoleh fungsi berikut :

∑

= n

i 1

Pi gi(x,p) = x ………..(3.5)

dimana persamaan (3.5) di atas merupakan penjelasan bagi restriksi adding up.

b). Homogenitas

Fungsi permintaan Hicksician akan homogen berderajat nol terhadap

harga, sedangkan untuk fungsi permintaan Marshallian akan homogen berderajat

nol terhadap harga dan pengeluaran rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan

bahwa untuk fungsi permintaan Marshallian apabila terjadi perubahan harga dan

pengeluaran secara proporsional, maka permintaan rumah tangga terhadap suatu

barang atau jasa tidak akan berubah.

c). Simetri

Penurunan koefisien harga silang dari permintaan Hicksician adalah

simetris. Simetris di sini menunjukkan bahwa koefisien harga silang yang

dihasilkan adalah sama. Sifat ini merupakan jaminan dari cara untuk menguji

aksioma yang menyatakan bahwa konsumen bersifat konsisten dalam menentukan

d). Negativitas

Antara harga suatu komoditi dengan jumlah yang diminta akan terdapat

hubungan yang negatif. Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam hukum permintaan

(the law of demand), sehingga apabila harga suatu barang meningkat dengan

utilitas diasumsikan tetap, maka permintaan barang tersebut akan turun.

Dari keempat sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat adding up dan

homogenitas merupakan konsekuensi dari spesifikasi kendala anggaran linier.

Lalu sifat simetri dan negativitas adalah konsekuensi dari sifat preferensi

konsumen yang konsisten. Tanpa kedua sifat ini, berarti konsumen tidak konsisten

terhadap pilihannya.

3.1.3 Konsep Elastisitas

Permintaan seorang konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh

pendapatannya (I), harga barang tersebut (Px), dan juga oleh harga barang-barang

lain. Bagaimana kepekaan permintaan dipengaruhi oleh faktor- faktor tersebut,

dijelaskan oleh suatu konsep elastisitas (elastisity). Menurut Nicholson (2002) elastisitas merupakan ukuran persentase perubahan suatu variabel yang

disebabkan oleh satu persen perubahan variabel lainnya. Konsep elastisitas

permintaan ini memiliki beberapa macam variasi, yaitu :

1. Elastisitas Harga dari Permintaan

Salah satu aplikasi elastisitas yang paling penting ialah elastisitas harga

dari permintaan (price elastisity of demand). Perubahan P (harga barang) akan

menyebabkan perubahan Q (kuantitas yang dibeli/dikonsumsi), dan elastisitas

dari permintaan (eQ,P) didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas

sebagai respon atas satu persen perubahan harga. Bentuk matematisnya ialah

sebagai berikut :

EQ,P =

PerubahanP Persentase

PerubahanQ Persentase

……….(3.1.3.a)

Elastisitas ini menunjukkan bagaimana perubahan Q, dalam nilai persentase,

merespon persentase perubahan P. Karena P dan Q bergerak ke arah yang

berlawanan, maka eQ,P akan bernilai negatif4. Elastisitas harga (eQ,P) ini dikatakan

elastis jika nilai absolutnya lebih dari satu, dan dikatakan inelastis jika kurang dari

satu.

2. Elastisitas Pendapatan dari Permintaan

Tipe elastisitas lainnya adalah elastisitas pendapatan dari permintaan

(income elastisity of demand) (eQ,I). Konsepnya, elastisitas jenis ini merupakan

persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta sebagai respon atas

perubahan pendapatan sebesar satu persen. Secara matematis, elastisitas

pendapatan dirumuskan sebagai berikut :

EQ,I =

PerubahanI Persentase

PerubahanQ Persentase

……….(3.1.3.b)

Konsep elastisitas pendapatan ini dapat digunakan untuk mengkategorikan suatu

barang, apakah ia tergolong sebagai komoditi normal, inferior, atau barang

mewah (luxury). Untuk suatu barang normal, eQ,I adalah positif karena kenaikan

pendapatan mengakibatkan kenaikan pembelian barang. Di sisi lain, suatu barang

termasuk kepada barang inferior jika nilai eQ,I adalah negatif. Hal ini berarti

4

peningkatan pendapatan justru menurunkan kuantitas barang yang dibeli.

Barang-barang dengan elastisitas pendapatan eQ,I > 1 dapat dikategorikan sebagai

barang-barang mewah (luxury).

3. Elastisitas Harga Silang dari Permintaan

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi kuantitas permintaan suatu

jenis barang ialah perubahan harga barang-barang lainnya. Untuk mengukur efek

perubahan tersebut, terdapat suatu konsep elastisitas harga silang dari permintaan

(cross price elastisity of demand). Elastisitas ini didefinisikan sebagai persentase

perubahan kuantitas suatu barang yang diminta (Q) sebagai respon atas satu

persen perubahan harga barang lain (P’). Maka :

EQ,P’ =

' PerubahanP Persentase

PerubahanQ Persentase

……….(3.1.3.c)

Konsep elastisitas harga silang ini dapat digunakan untuk menggolongkan

hubungan antara dua komoditi, apakah saling bersubtitusi atau saling melengkapi

(komplementer). Dua barang akan saling bersubtitusi jika elastisitas harga

silangnya bernilai positif, dimana harga satu barang dengan kuantitas permintaan

barang lain bergerak dengan arah yang sama. Sebaliknya, dua barang akan saling

melengkapi (komplementer) jika elastisitas harga silangnya bernilai negatif. Hal

ini menunjukkan bahwa harga satu barang dan kuantitas barang lain akan

bergerak pada arah yang berlawanan.

3.1.4 Model AIDS

Deaton dan Muellbauer (1980) menurunkan model AIDS dari fungsi biaya

Dengan menggunakan Lemma Shepard [C (u,p)/Pt] = Qt diperoleh :

Wi =

M PiQi

=

) , (u p c

Pi

. Pi C

=

Pi c log

log

∂ ∂

………..(3.7)

Wi = ai + ? Yij log Pj + ßi u ßo pk Pk ßk ………..(3.8)

Dimana : ½ (Y*ij + Y*ji) = Yij

Dari hubungan dualitas pada permintaan dapat diperoleh fungsi utilitas

tidak langsung, dan dengan memasukkan fungsi utilitas tidak langsung ke

persamaan di atas diperoleh bentuk fungsi “share” (Wi) sebagai berikut :

Wi = ai + ? Yij log Pj + ßi log ( P M

) ………..(3.9)

Dimana :

P M

adalah pendapatan yang dibagi oleh indeks harga P.

Indeks P didefinisikan sebagai berikut :

log P = ao + ?k ak log Pk + 0,5

∑

k

∑

jY*kj log Pk log Pj ………(3.10)

Persamaan (4) menyajikan sistem fungsi permintaan yang konsisten jika

memenuhi restriksi-restriksi berikut :

Aggregasi Engel/ Adding up :

∑

αi = 1;∑

i

Yij = 0;

∑

i

β i = 0 ..(3.11)

Kehomogenan :

∑

j

Yij = 0 ……..…(3.12)

Simetri : Yij = Yji ...(3.13)

Selanjutnya bila indeks Stone log P* = ?k Wk log Pk diterapkan pada

Wi (p,x) = ao +

∑

j

Yij log Pj + ßi log ( * P

M

) ……...(3.1.4)

Fungsi ini dikenal sebagai aproksimasi linear dari AIDS

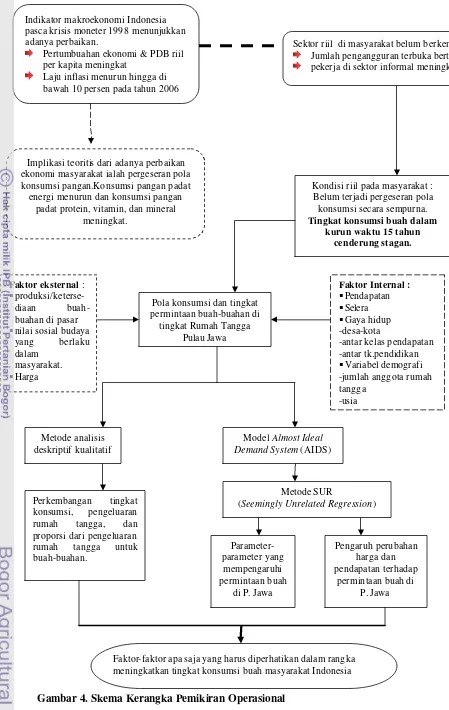

3.2Kerangka Pemikiran Operasional

Selama beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi yang melanda

Indonesia pada pertengahan tahun 1997, indikator makroekonomi di Indonesia

yang antara lain dicerminkan oleh peningkatan pendapatan riil per kapita dan

pertumbuhan ekonomi, serta penuruna n laju inflasi mulai mengalami perbaikan.

Dari aspek sosial beberapa indikator yang ada seperti Usia Harapan Hidup, Angka

Kematian Ibu dan Bayi, serta jumlah balita kurang gizi di Indonesia juga mulai

mengalami perbaikan. Di sisi lain, kondisi sektor riil di Indonesia justru

menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Jumlah pengangguran terbuka dan pekerja

sektor informal terus meningkat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia

proporsinya pun tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan.

Salah satu indikator mikroekonomi yaitu tingkat konsumsi buah

masyarakat Indonesia juga menunj ukkan tidak adanya peningkatan. Ini

menunjukkan bahwa perbaikan indikator makroekonomi, khususnya peningkatan

PDB riil per kapita belum dapat menggeser pola konsumsi masyarakat Indonesia

ke arah yang lebih baik, yang salah satu indikasinya ialah peningkatan konsumsi

hortikultura (pangan yang kaya vitamin dan mineral), khususnya buah-buahan

menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam

meningkatkan konsumsi buah masyarakat Indonesia, mengingat tingkat konsumsi

buah di Indonesia masih di bawah standar yang dianjurkan oleh FAO sebesar 60

kg/kapita/tahun. Dari model permintaan yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya

akan dianalisis mengenai pengaruh dari perubahan harga dan pendapatan terhadap

permintaan buah. Selain itu dalam penelitian ini juga akan diidentifikasi mengenai

pola konsumsi buah pada tingkat rumah tangga di Pulau Jawa yang

diklasifikasikan berdasarkan wilayah (desa-kota) dan juga menurut kelas

pendapatan.

Dalam merumuskan model permintaan lengkap buah ini akan dimasukkan

variabel demografi, yaitu jumlah anggota rumah tangga dan tingkat pendidikan

kepala rumah tangga. Hal ini karena kedua variabel demografi tersebut diduga

akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan buah. Jenis buah yang akan

dianalisis ialah jeruk, pisang, dan pepaya. Hal ini didasarkan karena pada tahun

2005 ketiga jenis buah itulah yang tingkat frekuensi konsumsinya paling tinggi

pada tingkat rumah tangga di Pulau Jawa.

Penelitian-penelitian tentang permintaan buah yang sebelumnya telah

dilakukan (Deaton, 1981, Daud, 1986, Rachmat dan Erwidodo, 1993, Ariani,

1993, Saliem dan Erwidodo, 1994, Rahmi, 2001, dan Saliem 2002) umumnya

menganalisa pola konsumsi dan permintaan buah-buahan secara agregat saja. Jika

ada yang menganalisis per komoditi (Hartoyo (1997) dan Sawit, dkk (1997)),

maka belum dibahas bagaimana pengaruh variabel demografi terhadap permintaan

buah.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka untuk

kualitatif, yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan proporsi pengeluaran

masyarakat untuk komoditi buah, perkembangan tingkat konsumsi buah di

pedesaan dan perkotaan Pulau Jawa, di masing- masing kelas pendapatan, dan juga

di tiap provinsinya. Untuk merumuskan model permintaan lengkap buah di Pulau

Jawa dan pengaruhnya jika terjadi perubahan harga dan permintaan, maka akan

digunakan Model Almost Ideal Demand System (AIDS) dengan metode SUR

(Seemingly Unrelated Regression). Secara skematis kerangka operasional pada

Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran Operasional

Sektor riil di masyarakat belum berkembang. Jumlah pengangguran terbuka bertambah pekerja di sektor informal meningkat

Pola konsumsi dan tingkat permintaan buah-buahan di tingkat Rumah Tangga

Pulau Jawa Faktor eksternal :

§ produksi/keterse-diaan buah-buahan di pasar §nilai sosial budaya

yang berlaku dalam

masyarakat. §Harga

Faktor Internal : §Pendapatan §Selera §Gaya hidup -desa-kota

-antar kelas pendapatan -antar tk.pendidikan §Variabel demografi -jumlah anggota rumah tangga

-usia

Metode analisis deskriptif kualitatif

Model Almost Ideal Demand System (AIDS)

Metode SUR

(Seemingly Unrelated Regression) Perkembangan tingkat

konsumsi, pengeluaran rumah tangga, dan proporsi dari pengeluaran rumah tangga untuk buah-buahan.

permintaan buah di P. Jawa Indikator makroekonomi Indonesia

pasca krisis moneter 1998 menunjukkan adanya perbaikan.

Pertumbuahan ekonomi & PDB riil per kapita meningkat

Laju inflasi menurun hingga di bawah 10 persen pada tahun 2006

Implikasi teoritis dari adanya perbaikan ekonomi masyarakat ialah pergeseran pola konsumsi pangan.Konsumsi pangan padat energi menurun dan konsumsi pangan

padat protein, vitamin, dan mineral meningkat.

Kondisi riil pada masyarakat : Belum terjadi pergeseran pola konsumsi secara sempurna. Tingkat konsumsi buah dalam

kurun waktu 15 tahun cenderung stagan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Wilayah Studi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini wilayah studi yang diambil dalam menganalisis pola

konsumsi dan permintaan buah pada tingkat rumah tangga ialah Pulau Jawa. Ini

ata dasar pertimbangan bahwa penduduk di Pulau Jawa relatif heterogen, baik dari

segi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, gaya hidup, maupun variasi wilayah

(pedesaan dan perkotaan), sehingga diharapkan dapat menjadi cerminan

bagaimana pola konsumsi dan permintaan buah di Indonesia. Penelitian dilakukan

dari bulan Desember 2006 – April 2007.

4.2 Data Penelitian

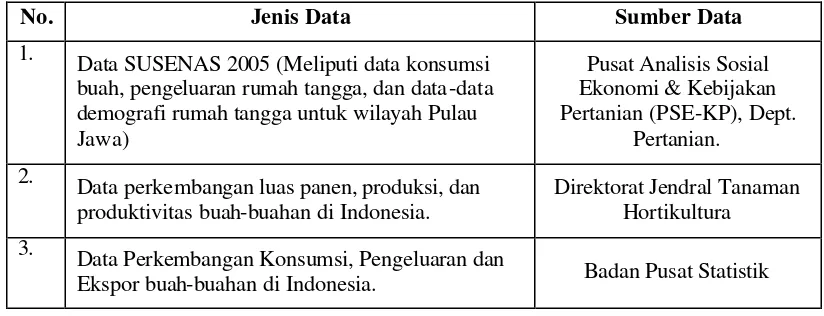

4.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data mentah

SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 2005. Data tersebut merupakan

data penampang lintang (cross section) yang dikumpulkan oleh BPS. Data yang

digunakan adalah data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga sampel untuk

buah-buahan di wilayah Pulau Jawa. Buah yang dianalisis dalam penelitian ini

ialah jeruk, pisang, dan pepaya. Pemilihan ketiga jenis komoditi tersebut

didasarkan bahwa ketiga jenis buah tersebut memiliki tingkat konsumsi yang

frekuensinya paling tinggi di Pulau Jawa. Karakteristik umum dari data tersebut

dapat dilihat di Lampiran 32. Secara lebih detail, data yang digunakan dalam

Tabel 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

No. Jenis Data Sumber Data

1. Data SUSENAS 2005 (Meliputi data konsumsi buah, pengeluaran rumah tangga, dan data-data demografi rumah tangga untuk wilayah Pulau Jawa)

Pusat Analisis Sosial Ekonomi & Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Dept.

Pertanian.

2. Data perkembangan luas panen, produksi, dan

produktivitas buah-buahan di Indonesia.

Direktorat Jendral Tanaman Hortikultura

3. Data Perkembangan Konsumsi, Pengeluaran dan

Ekspor buah-buahan di Indonesia. Badan Pusat Statistik

4.2.2 Kerangka Sampel Data Susenas 2005

Kerangka sampel yang digunakan dalam SUSENAS 2005 terdiri dari tiga

jenis, yaitu (1) kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, (2) kerangka

sampel untuk pemilihan sub blok sensus, dan (3) kerangka sampel untuk

pemilihan rumah tangga dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih.

Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus adalah daftar blok sensus

biasa yang dilengkapi jumlah rumah tangga hasil pencacahan P4B 2003

(Pendaftaran pemilih dan Pendataan penduduk berkelanjutan). Kerangka sampel

ini mencakup blok sensus biasa di 440 kabupaten/kota dan dibedakan menurut

daerah perkotaan dan pedesaan.

Kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus adalah daftar sub blok

sensus yang terdapat dalam blok sensus terpilih, yang mempunyai jumlah rumah

tangga lebih besar dari 150 rumah tangga. Sedangkan kerangka sampel untuk

pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil pendaftaran rumah

tangga, dimana untuk setiap blok sensus yang terpilih diambil 16 rumah tangga

4.2.3 Teknik Penarikan Contoh Penelitian

Dalam penelitian ini akan diperbandingkan penggunaan unit sampling

Rumah Tangga (RT) dan blok sensus atau disebut juga Primary Sampling Unit

(PSU). Satu PSU terdiri dari rumah tangga yang memiliki nomor kode sampel

yang sama. Untuk wilaya h Jawa, satu PSU terdiri dari 16 rumah tangga.

Pemakaian PSU sebagai unit sampling didasarkan kepada pertimbangan

bahwa melalui pemakaian PSU diharapkan dapat mengatasi kelemahan

kemungkinan tidak seluruh pengamatan terisi. Dalam pendugaan simultan

mengharuskan semua contoh mengkonsumsi semua komoditi yang dianalisa

sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa antar komoditi memiliki keterkaitan.

Selain itu, Rachmad dan Erwidodo (1993) juga menyimpulkan bahwa pendugaan

model AIDS dengan menggunakan PSU/blok sensus untuk komoditi pangan

utama (yang umumnya relatif banyak dikonsumsi oleh masyarakat) menghasilkan

dugaan yang lebih sesuai dengan teori permintaan dibandingkan dengan

pemakaian unit analisa rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin

memperbandingkan kembali pemakaian unit sampling RT dan PSU, namun untuk

komoditi buah-buahan (yang relatif sedikit dikonsumsi oleh masyarakat)

Prosedur penarikan contoh dalam penelitian ini secara lebih rinci ialah

sebagai berikut. Untuk analisa dengan unit sampling RT dari total 30.580 unit

rumah tangga contoh untuk wilayah Pulau Jawa, dipilih rumah tangga yang

mengkonsumsi ketiga jenis buah yang dianalisis (jeruk, pisang, dan pepaya). Dari

hasil penyortiran tersebut diperoleh 1218 unit rumah tangga (3,98 %) yang

selanjutnya akan digunakan dalam analisis. Untuk analisa dengan unit sampling

Jawa dari data SUSENAS 2005 dikelompokkan berdasarkan kode sampelnya.

Dari hasil pengelompokkan ini diperoleh 1916 PSU (Primary Unit Sampling).

Setiap satu PSU kurang lebih terdiri dari 16 rumah tangga. Selain itu dilakukan

pula penarikan nilai rata-rata pada ‘konsumsi’ dan ‘pengeluaran’ untuk setiap

rumah tangga yang berkode sampel sama tersebut (atau rumah tangga yang

tergabung dalam satu PSU). Kedua, dilakukan penyortiran untuk PSU yang

mengkonsumsi ketiga jenis komoditi yang dianalisis. Dari total 1916 PSU,

diperoleh 1228 PSU (64,09 %) yang akan digunakan sebagai sampel dalam

analisis selanjutnya.

4.2.4 Pengelompokan Data

Wilayah Pulau Jawa yang mencakup 6 provinsi dalam analisis ini

dibedakan menjadi : (1) Jawa Total, (2) Jawa Pedesaan, (3) Jawa Perkotaan,

(4) Jawa menurut kelas pendapatan, dan (5) Jawa menurut tingkat pendidikan.

Untuk pengklasifikasian sampel (baik RT maupun PSU) berdasarkan kelas

pendapatan, maka digunakan kriteria Bank Dunia, yang mengelompokkan dalam

tiga kelas pendapatan berdasarkan sebarannya. Setelah diranking, kelompok

rumah tangga pendapatan rendah adalah 40 persen sampel pengeluaran terbawah,

kelompok pendapatan tinggi adalah 20 persen pendapatan tertinggi dan sisa

diantaranya (40 %) adalah kelompok pendapatan sedang. Dalam analisis, tingkat

pendapatan diproksi dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk

pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan dibagi ke dalam 3 kelompok,