A. Bullying

1. Pengertian

Bullying merupakan sebuah kondisi dimana telah terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok. Penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan dilakukan pihak yang kuat tidak hanya secara fisik saja tetapi juga secara mental (SEJIWA, 2008). Istilah bullying merupakan suatu istilah yang masih terdengar asing bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, walaupun pada kenyataannya perilaku tersebut telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi di berbagai segi kehidupan termasuk juga dunia pendidikan. Padahal tindakan bullying merupakan suatu fenomena yang tersebar di seluruh dunia (Sari Pedriatri, 2013)

Bullying merupakan suatu pola perilaku yang bersifat negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan negatif pula. Perilaku tersebut mengarah langsung dari anak yang satu ke anak yang lain karena adanya ketidakseimbangan kekuatan (Olweus dalam focus on bullying). ”Bullying is agresife, hurt full, and sometimes violent behavior that always involves an imbalance of power or strengeth” (Kathy, 2010). Bullying yaitu sebagai sebuah keinginan untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam sebuah tindakan untuk membuat seseorang menderita dan dilakukan

secara langsung oleh perorangan maupun kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, berulang kali, dan disertai dengan perasaan senang (Astuti, 2008).

Bullying adalah penyalahgunaan kekuatan yang disengaja dan berulang-ulang oleh seorang anak atau lebih terhadap anak lain, dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan perasaan tertekan dan stres (Soedjatmiko, 2013). Bullying adalah kekerasan fisik, verbal, atau relational dilakukan berulang-ulang kepada seseorang yang tidak dapat membela dirinya. Perilaku ini biasanya diarahkan secara langsung kepada target dan dilakukan sepanjang waktu, ini melibatkan adanya perbedaan kekuatan antara target dan pelaku (Olweus, 1993 dalam Sitasari, 2016).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang bullying di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan suatu bentuk tindak kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan unsur kesengajaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan lebih kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah.

2. Karakteristik Bullying

Adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam sekolah memungkinkan menimbulkan tindakan bullying. Rigby (2007), mengungkapkan beberapa alasan orang melakukan tindakan bullying, antara lain:

b. Agresif dan impulsif, menganggap bullying adalah tindakan yang “keren” dan menyenangkan.

c. Memiliki tingkat empati yang relatif rendah.

d. Berpikir bahwa beberapa orang (seperti kelompok yang berbeda etnis atau ras) memang layak untuk diganggu.

e. Merasa tidak dihargai oleh orang lain dan terlalu dikekang oleh orang tua.

f. Suasana yang membosankan di sekolah.

Menurut Rigby (2007), tindakan bullying mempunyai tiga karakteristik yang terintegrasi, yaitu ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korban, tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menimbulkan perasaan tertekan pada korban dan perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus. Astuti (2008) mengatakan bahwa sekolah adalah tempat di mana siswa dapat melakukan tindakan bullying dengan atau tanpa pengawasan guru. Tempat yang umum terjadi tindakan bullying adalah di halaman sekolah, di kelas, di kamar mandi sekolah, di kantin, dan sepanjang jalan antara sekolah dan rumah.

Astuti (2008) juga mencirikan sekolah yang mudah terdapat kasus bullying pada umumnya berada dalam situasi sebagai berikut:

a. Sekolah dengan ciri perilaku diskriminatif baik dikalangan guru maupun siswa.

b. Kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru dan petugas sekolah.

c. Sekolah dengan kesenjangan besar antara siswa kaya dan miskin. d. Adanya kedisiplinan yang sangat kaku atau yang terlalu lemah. e. Bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten. 3. Karakteristik Pelaku dan Korban Bullying

Pelaku bullying adalah anak-anak yang tidak memiliki rasa takut atau perasaan takut mereka rendah. Adapun korban ialah anak-anak yang tidak dapat melawan ketika diancam. Melalui tindakan bullying anak juga dapat mengalihkan rasa dendam terhadap orang lain kepada korban (Jahja, 2011). Bully atau pelaku bullying adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan kekuatan yang mereka miliki pada orang lain.

Khalsa (2008) mengatakan bahwa bullies lahir di rumah tetapi korban sering muncul di sekolah. Bullies muda biasanya mempelajari cara berperilaku terhadap orang lain yang tidak sehat sejak kecil. Bullies kecil adalah anak hasil dari penurunan percaya diri awal, menganggap diri mereka “besar” hanya jika dapat memperlihatkan penyalahgunaan kekuatan mereka. Rasa percaya diri anak sering turun, sehingga mnyebabkan agresi tersembunyi.

Astuti (2008) menyebutkan ciri-ciri pelaku dan korban bullying, antara lain:

a. Ciri pelaku bullying, yaitu:

1) Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah.

2) Menempatkan diri di tempat tertentu di sekitar lingkungan sekolah. 3) Merupakan tokoh populer di sekolah.

4) Gerak-gerik seringkali dapat ditandai dengan: sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan atau melecehkan.

b. Ciri korban bullying, yaitu: 1) Pemalu/pendiam/penyendiri.

2) Kurang unggul dalam bidang akademik. 3) Mendadak menjadi penyendiri/pendiam.

4) Sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas.

5) Berperilaku aneh atau tidak biasa (takut/marah tanpa sebab, mencoret-coret).

4. Bentuk Bullying

Menurut Rigby (2007), bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perseorangan dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

a. Bullying verbal adalah bentuk paling umum dari tindakan bullying, cara yang dilakukan melalui bullying verbal dapat bermacam-macam dari kata-kata secara halus sampai kasar, dari nama panggilan (name calling) yang menghina, atau dengan penggunaan kata-kata kasar, sindiran dan kritikan dari siswa yang lebih tua dan orang dewasa.

b. Bullying nonverbal terjadi ketika pelaku berusaha untuk menyakiti seseorang tanpa menampakkan diri atau mengungkapkan identitas diri. Bullying gestural, dapat lebih bermacam-macam dari tanda jari dan lidah yang dijulurkan kemudian melirikkan mata dengan wajah yang sinis. Biasanya di dalam lingkungan sekolah, bullying secara fisik paling umum dilakukan oleh anak laki-laki.

c. Bullying relasional lebih mengandalkan untuk membuat korban merasa kurang nyaman dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa senang pada pelaku. Bullying dalam bentuk ini biasanya lebih sering dilakukan oleh anak perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Rigby, Astuti (2008) juga mengklasifikasikan bentuk bullying menjadi dua jenis, yaitu:

a. Bullying Fisik

Bullying fisik adalah jenis bullying yang kasat mata, siapapun bisa melihat karena terjadi sentuhan atau kontak fisik antara pelaku dan korban (Sugiariyanti, 2010). Contoh: menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, mengunci dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, mengancam, merusak kepemilikan.

b. Bullying Non-Fisik

1) Verbal: bullying verbal adalah bentuk bullying yang juga bisa terdeteksi karena melalui kata-kata dan bisa tertangkap indera pendengaran (Sugiariyanti, 2010). Contoh: meledek, memaki, menghina, menuduh, mengejek, mengancam atau mengintimidasi, menghasut, berkata tidak sopan pada korban, menyebarluaskan kejelekan korban.

2) Non-Verbal: disebut pula bullying psikologis, adalah jenis bullying yang berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika tidak cukup peka untuk mendeteksi. Bentuk bullying seperti ini terjadi secara diam-diam dan di luar pemantauan guru (Sugiariyanti, 2010). Terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Langsung: gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lain) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, memandang sinis, menggeram, hentakan mengancam, mencibir, dan menakuti.

b) Tidak Langsung: diantaranya adalah mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mendiamkan, mengucilkan, curang, dan sembunyi-sembunyi.

5. Faktor Penyebab Terjadi Bullying

Banyak faktor penyebab mengapa seseorang melakukan bullying. Umumnya siswa yang melakukan tindakan bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan sebagainya. Menurut Sugiariyanti (2010), penyebab terjadinya tindakan bullying bisa dari berbagai faktor,

seperti budaya sekolah, sikap guru yang mengabaikan, memaafkan atau bahkan mendukung agresi.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh McCord & McCord (Berkowitz dalam Astuti, 2008), menyebutkan bahwa penolakan, pelecehan, kesalahan mendidik dan sikap keras orang tua pada anak cenderung menyebabkan anak bertindak agresif, termasuk melakukan tindakan bullying. Kebanyakan perilaku bullying berkembang dari berbagai faktor tunggal yang menjadi penyebab munculnya tindakan bullying. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Astuti (2008) bahwa tindakan bullying terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

a. Lingkungan sekolah yang kurang baik. b. Senioritas tidak pernah terselesaikan.

c. Guru memberikan contoh kurang baik pada siswa. d. Ketidakharmonisan di rumah.

e. Karakter anak. 6. Dampak Bullying

Menurut Elliot (2008), bullying memiliki dampak negatif bagi perkembangan karakter anak, baik bagi si korban maupun pelaku. Sementara kegagalan untuk mengatasi tindakan bullying akan menyebabkan agresi lebih jauh. Akibat tindakan bullying pada diri korban tidak hanya secara fisik namun bisa berdampak secara psikologis, sehingga dapat timbul perasaan tertekan karena pelaku menguasai korban.

Menurut Rigby (2007) kondisi ini menyebabkan korban mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (self-esteem) yang merosot, malu, trauma, tak mampu menyerang balik, merasa sendiri, serba salah dan takut sekolah (school phobia) karena anak merasa tidak ada yang menolong. Dalam kondisi selanjutnya, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial (social phobia), bahkan menurut Field (dalam Astuti, 2008) korban bullying cenderung ingin bunuh diri. Dampak yang paling ekstrim adalah secara psikologis, seperti timbulnya rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri dan gejala gejala gangguan stres pasca trauma (post-traumatic stress disorder). Anak yang menjadi korban bullying atau tindakan kekerasan fisik, verbal ataupun psikologis di sekolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan mental dimasa yang akan datang. Gejala-gejala kelainan mental yang biasa muncul pada masa kanak-kanak secara umum terbukti anak tumbuh menjadi orang yang pencemas, sulit berkonsentrasi, mudah gugup dan takut, hingga tak bisa bicara.

Di sisi lain menurut Field (dalam Astuti, 2008), apabila tindakan bullying dibiarkan terjadi begitu saja, pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Hal tersebut terjadi karena sikap guru yang tidak peduli dengan tindakan bullying, sehingga siswa akan semakin melancarkan agresi dan korban akan semakin terpuruk dengan

kondisi yang dialami jika tidak ada penanganan yang diberikan kepada kedua pihak (pelaku dan korban bullying).

Sullivan (dalam Astuti, 2008) menyebutkan beberapa hal yang bisa menjadi indikasi awal bahwa anak sedang mengalami bullying di sekolah, antara lain:

a. Anak malas pergi ke sekolah.

b. Anak menunjukkan gejala kekhawatiran, sehingga ia sakit panas, mengigau, pusing, sakit perut, terutama di pagi hari menjelang berangkat ke sekolah.

c. Anak pulang sekolah dengan baju kotor atau ada yang rusak. d. Anak terlihat tidak sabar meminta sejumlah uang.

e. Anak marah atau berperilaku aneh pada orang tua karena sebab yang tidak jelas.

f. Anak terlihat cemas, sedih, depresi, mengancam.

g. Anak menghindar dari orang tua ketika ditanyai atau diajak berbicara. h. Anak mulai mengerjakan suatu hal yang tidak biasa dikerjakan atau

aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. 7. Masalah Bullying di Sekolah

Kasus bullying di sekolah ini bisa saja terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pembagian jenjang pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Bab IV pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal

yang berlaku di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar yang mencakup tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), lalu pendidikan menengah yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Kejuruan, dan terakhir pendidikan tinggi yang mencakup tingkat Diploma, Strata Satu, dan seterusnya (Depdiknas, 2003).

Beberapa permasalahan anak yang sangat memungkinkan terjadi bullying dengan berbagai bentuk dan tipologi bullying yang ada di sekolah yaitu, memukul, mendorong, mencubit, mengancam, mempermalukan, merendahkan, melihat dengan sinis, menjulurkan jari tengah, mendiamkan seseorang, dan bentuk-bentuk lain dengan tipologi berbeda-beda yang dilakukan antar siswa. Kekerasan bullying seperti ini bisa saja dilakukan secara perorangan atau kelompok, mereka yang melakukan secara mandiri biasanya memiliki kekuatan (power) berupa kekuatan fisik, ekonomi. Sementara, mereka yang melakukan tindak kekerasan bullying yang dilakukan secara kelompok, mereka melakukan tindakan tersebut karena motif menunjukan rasa solidaritas. Misalnya, tawuran antar pelajar dapat dilatarbelakangi karena siswa merasa menjadi satu golongan yang membela teman. Fenomena ini disadari adanya seperti disebut Durkheim sebagai “kesadaran kolektif” dalam kelompok siswa tersebut (Martono, 2012).

Terdapat beberapa alasan kasus bullying di sekolah ini kurang banyak mendapatkan perhatian hingga akhirnya jatuh korban menurut Prasetyo (2011) yaitu:

a. Efeknya tidak tampak secara langsung, kecuali bullying dalam bentuk kekerasan fisik. Akan tetapi, ini pun tidak terendus karena banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya, entah karena takut, malu, diancam atau karena alasan-alasan lain.

b. Banyak kasus bullying yang secara kasat mata tampak seperti bercandaan biasa khas anak-anak sekolah atau remaja yang dikira tidak menimbulkan dampak serius. Ejekan-ejekan dan olok-olokan verbal termasuk dalam kategori ini. banyak orangtua dan guru yang mengira bahwa teguran saja mungkin sudah cukup untuk menyelesaikan bercandaan bocah-bocah itu. Padahal luka psikis dan emosional yang dialami korban kekerasan verbal itu jauh lebih dalam dan menyakitkan.

c. Sebagian orangtua dan guru masih belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bullying dan dampaknya bagi kehidupan anak. Sehingga sebagian orangtua dan guru benar-benar tidak tahu bahwa ada masalah serius disekitar mereka.

Perlu adanya mekanisme penyelesaian khusus kasus bullying yang terjadi di sekolah, seperti menyelenggarakan semacam konferensi komunitas, membuat bentuk penalti nonfisik atau sanksi seperti menarik hak-hak atau fasilitas yang diterima siswa atau skorsing dan pemecatan. Departemen pendidikan harus memeperbaiki kinerja pendidikan di Indonesia baik dari kurikulum maupun sarana-prasarana agar para siswa tidak lagi menjadi tertekan secara psikologis berkaitan dengan pendidikan

di sekolah. Selain itu juga harus mempunyai kebijakan tentang bullying di sekolah. Masalah bullying dianggap belum menjadi masalah sosial, maka penanganan kekerasan di sekolah saat ini menjadi subyek hukum kriminal biasa yang penangannya disamakan dengan kriminal umumnya (Martono, 2012).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disiapkan cara untuk mengurangi kemungkinan atau pencegahan agar tidak menjadi sasaran tindakan bullying, diantaranya menurut Coloroso (2007):

a. Membantu anak kecil dan remaja menumbuhkan self esteem (harga diri) yang baik. Anak ber-self esteem baik akan bersikap dan berpikir positif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis, dan berani mengatakan haknya.

b. Mempunyai banyak teman, bergabung dengan group yang memiliki kegiatan positif atau berteman dengan siswa yang sendirian.

c. Kembangkan ketrampilan sosial untuk menghadapi bullying, baik sebagai sasaran atau sebagai bystander (saksi), dan bagaimana mencari bantuan jika mendapat perlakuan bullying.

B. Pengetahuan 1. Definisi

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata “tahu” memiliki beberapa pengertian, antara lain yaitu mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan

sebagainya), mengenal, dan mengerti. Kata “pengetahuan” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) juga memiliki arti, yaitu segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu. Seseorang dikatakan tahu terhadap sesuatu hal, apabila orang tersebut telah mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal tersebut (Depdiknas, 2008).

Menurut kamus psikologi (Reber & Reber, 2010), pengetahuan (knowledge) memiliki makna kolektif, yaitu kumpulan informasi yang dimiliki sesorang atau kelompok atau budaya tertentu. Pengertian lain menyebutkan bahwa pengetahuan adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apa pun, sejak lahir dari bawaan atau dicapai melalui pengalaman. Istilah ini digunakan di dua pengertian dengan implikasi yang jelas kalau pengetahuan memang dalam atau mendalam, dan bahwa pengetahuan lebih dari sekedar ringkasan disposisi untuk merespon atau sekumpulan respons yang dikondisikan.

Menurut Tafsir (2009), pengetahuan adalah semua yang diketahui. Tafsir (2009) membagi pengetahuan menjadi tiga macam yaitu, pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan sains adalah pengetahuan yang logis dan didukung oleh bukti empiris. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang abstrak logis, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua orang. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris tetapi tidak logis dan tidak ilmiah.

Endraswara (2012), menyatakan bahwa pengetahuan (knowledge) adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan pancaindra, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pengetahuan masih pada tataran indrawi dan spontanitas, belum di tata melalui metode yang jelas. Pada intinya, pengetahuan bersifat spontan, subjektif, dan intuitif. Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek.

Notoatmodjo (2007) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan seseorang dikumpulkan dan diterapkan mulai dari tahap-tahap, yaitu; (1) kesadaran (awarnes), (2) ketertarikan (interest) (3) pertimbangan (evaluation), (4) percobaan (trial), di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus, dan (5) adopsi (adoption), di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan secara umum definisi pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang diketahui, dikenal dan diingat berkenaan dengan hal tertentu yang ditangkap melalui pengindraan berdasarkan pada kebenaran atau kondisi yang sebenarnya.

2. Sumber Pengetahuan

Pengetahuan diperoleh melalui proses kognitif, di mana seseorang harus mengerti atau mengenali terlebih dahulu suatu ilmu pengetahuan agar dapat mengetahui pengetahuan tersebut. Rachman (2008) mengemukakan beberapa sumber dari pengetahuan, yaitu:

a. Pengetahuan Wahyu (Revealed Knowledge)

Manusia memperoleh pengetahuan dan kebenaran atas dasar wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan wahyu bersifat eksternal, artinya pengetahuan tersebut berasal dari luar manusia.

b. Pengetahuan Intuitif (Intuitive Knowledge)

Pengetahuan intuitif diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri, pada saat ia mengahayati sesuatu. Intuisi secara umum merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan tidak berdasarkan penalaran rasio, pengalaman, dan pengamatan indera.

c. Pengetahuan Rasional (Rational Knowledge)

Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan latihan rasio/akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual.

d. Pengetahuan Empiris (Empirical Knowledge)

Pengetahuan empiris diperoleh atas bukti penginderaan dengan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan-sentuhan indera lainnya, sehingga memiliki konsep dunia di sekitar kita.

e. Pengetahuan Otoritas (Authoritative Knowledge)

Pengetahuan otoritas diperoleh bukan karena kita telah mengeceknya di luar dari diri kita, melainkan telah dijamin oleh otoritas (suatu sumber yang berwibawa, memiliki wewenang, memiliki hak) di lapangan.

3. Tingkatan Pengetahuan

Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik terhadap suatu bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Pengukuran bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari, antara lain: menyebutkan, menguraikan, menyatakan.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi objek yang diketahui secara benar. Orang yang telah paham terhadap suatu objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan.

c. Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya (riil). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hokum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dilihat dari penggunaan kata-kata kerja; dapat menggunakan (membuat bagian), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Ada dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu faktor internal yang meliputi status kesehatan, intelegensi, perhatian, minat, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, masyarakat, dan metode pembelajaran (Notoatmodjo, 2007).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut Wawan dan Dewi (2010) antara lain :

a. Faktor internal

1) Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akhirnya dapat mempengaruhi seseorang. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi

2) Pekerjaan

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga

3) Umur

Semakin cukup umur individu, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja

4) Informasi

b. Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

2) Sosial budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi.

5. Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari subyek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat tersebut di atas. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas (Notoatmodjo, 2007):

a. Baik, bila subjek mampu menjawab dengan benar > 75% dari seluruh pernyataan.

b. Cukup, bila subjek mampu menjawab dengan benar 56-75% dari seluruh pernyataan.

c. Kurang, bila subjek mampu menjawab dengan benar < 56% dari seluruh pernyataan

C. Guru

1. Pengertian

tidak hanya memiliki tugas mengajar, guru juga memiliki tugas untuk mendidik, membimbing, memotivasi, serta mengawasi perilaku siswa. Guru memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga siswa saat melakukan kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dan mencontohkan hal yang baik pada siswa.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Usman (2008), guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar menarik, aman, nyaman, dan kondusif di kelas, keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang serasa berat diterima oleh siswa.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa guru merupakan suatu profesi atau pekerjaan seseorang yang memiliki tugas, yaitu bertanggung jawab sebagai

pengarahan, bimbingan, serta ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam semua tingkat jenjang pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan tinggi) baik formal maupun nonformal. 2. Karakteristik Kepribadian Guru

Kepribadian dalam arti sederhana yaitu sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan dirinya dari yang lain. McLeod (dalam Syah, 2008) mengartikan kepribadian (personality) sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, kata lain yang sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas. Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah susunan antara aspek perilaku mental (pikiran dan perasaan) dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata). Aspek-aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu, sehingga membuat individu bertingkah laku secara khas dan tetap (Reber dalam Syah, 2008).

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya, meliputi (Syah, 2008):

a. Fleksibilitas Kognitif Guru

Fleksibilitas kognitif merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Seorang guru yang fleksibel selalu berpikir kritis ketika mengalami dan mengenali suatu objek atau situasi tertentu. Fleksibilitas guru dalam PBM terdiri atas 3 dimensi, yakni dimensi

karakteristik pribadi guru, dimensi sikap kognitif guru terhadap siswa, dan dimensi sikap kognitif guru terhadap materi pembelajaran dan metode mengajar.

b. Keterbukaan Psikologis Guru

Guru yang terbuka secara psikologis ditandai dengan kesediaan yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern seperti siswa, teman sejawat, dan lingkungan pendidikan tempat bekerja. Disamping itu, guru menerima kritik dengan ikhlas dan juga memiliki empati. Keterbukaan psikologis sangat penting bagi guru sebagai panutan siswa. Ada beberapa signifikansi yang terkandung dalam keterbukaan psikologis guru, antara lain:

1) Keterbukaan psikologis merupakan prasyarat penting yang perlu dimiliki guru untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. 2) Keterbukaan psikologis diperlukan untuk menciptakan suasana

hubungan antar pribadi guru dan siswa yang harmonis, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan diri secara bebas dan tanpa ganjalan.

3. Kompetensi Profesionalisme Guru

Menurut Syah (2008), pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalammelaksanakan kewajiban-kewajiban seorang guru secara bertanggung jawab dan layak. Jadi, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam

menjalankan profesi keguruan. Guru dalam menjalankan kewenangan profesional dituntut untuk memiliki keanekaragaman kecakapan (competencies), yang meliputi:

a. Kompetensi kognitif guru (kecakapan ranah cipta)

Kompetensi ranah cipta merupakan kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap guru profesional. Baik pengetahuan yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural.

b. Kompetensi afektif guru (kecakapan ranah rasa)

Kompetensi ranah afektif guru bersifat tertutup dan abstrak, meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi, seperti: cinta, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap dan perasaan diri, meliputi: self-concept dan self-esteem, self efficacy dan contextual efficacy, attitude of self-acceptance dan others acceptance. c. Kompetensi psikomotor guru (kecakapan ranah karsa)

Kompetensi psikomotor guru meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaanya berhubungan dengan tugas-tugas selaku pengajar.Kompetensi ranah karsa guru terdiri atas kecakapan fisik umum dan kecakapan fisik khusus. Selain itu, ada pula kecakapan ranah karsa guru yang khusus, yaitu keterampilan ekspresi verbal (pernyataan lisan) dan keterampilan ekpresi nonverbal (pernyataan tindakan).

D. Sekolah Dasar

1. Konsep Sekolah Dasar

Suparlan (2008) menyatakan bahwa “menurut pendekatan dari sudut pandang sempit, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan sekolah”. Suharjo (2006) menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.”

Hal senada juga diungkapkan Ihsan (2008) bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.” Mencermati pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada definisi pendidikan dasar dalam undang-undang tersebut, berarti pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Tujuan Sekolah Dasar

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus

mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber pengerak (driving forces) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan.

Suharjo (2006) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:

a. Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.

b. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.

c. Membentuk warga negara yang baik.

d. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP.

e. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.

f. Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Eka (2014) yaitu:

b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya.

c. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo dan Eka memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan sekolah dasar bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

3. Karakteristik Anak Sekolah Dasar a. Perkembangan Fisik dan Kognitif

Masa sekolah dasar berlangsung antara usia 6 – 12 tahun. Masa ini sering disebut juga masa sekolah, yaitu masa matang untuk belajar atau sekolah. Pada masa ini anak-anak lebih mudah diarahkan, diberi tugas yang harus diselesaikan, dan cenderung mudah untuk belajar berbagai kebiasaan seperti makan, tidur, bangun, dan belajar pada waktu dan tempatnya dibandingkan dengan masa pra sekolah. Dilihat dari karateristik anak pertumbuhan fisik dan psikologisnya anak mengalami pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaannya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak berlangsung secara teratur dan terus menerus kearah kemajuan. “Anak SD merupakan anak

dengan katagori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis baik mental maupun fisik” (Sugiyanto, 2010).

b. Hubungan Orang Tua dan Anak SD

Ihsan (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1) Memelihara dan membesarkannya. 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya.

3) Mendidik dengan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya.

4) Membahagiakan anak dunia dan akhirat dengan memberikannya pendidikan anak. Dari penyataan ini, dapat dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

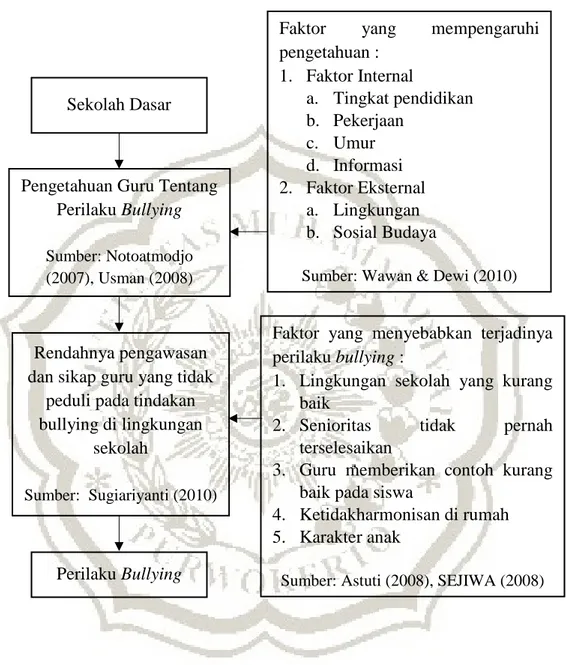

E. Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Modifikasi : Notoatmodjo (2007), Astuti (2008), SEJIWA (2008), Usman (2008), Sugiariyanti (2010), Wawan dan Dewi (2010)

Sekolah Dasar

Perilaku Bullying Rendahnya pengawasan dan sikap guru yang tidak

peduli pada tindakan bullying di lingkungan

sekolah

Sumber: Sugiariyanti (2010)

Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bullying :

1. Lingkungan sekolah yang kurang baik

2. Senioritas tidak pernah terselesaikan

3. Guru memberikan contoh kurang baik pada siswa

4. Ketidakharmonisan di rumah 5. Karakter anak

Sumber: Astuti (2008), SEJIWA (2008)

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan : 1. Faktor Internal a. Tingkat pendidikan b. Pekerjaan c. Umur d. Informasi 2. Faktor Eksternal a. Lingkungan b. Sosial Budaya

Sumber: Wawan & Dewi (2010)

Pengetahuan Guru Tentang Perilaku Bullying

Sumber: Notoatmodjo (2007), Usman (2008)

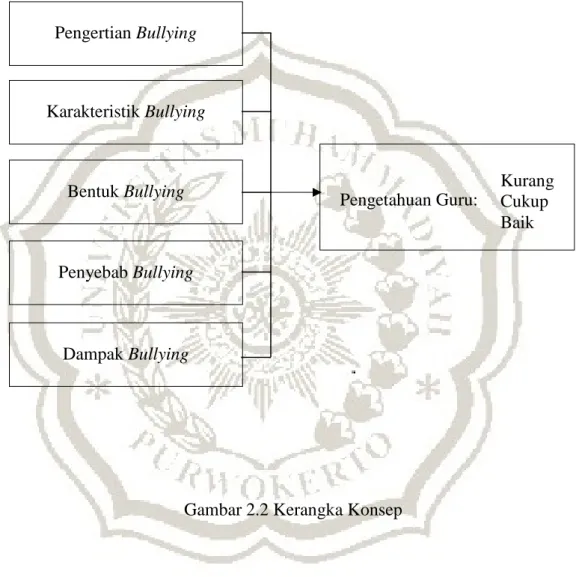

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran yang memberikan penjelasan tentang dugaan yang tercantum dalam hipotesa (Saryono, 2010).

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Pengertian Bullying Pengetahuan Guru: Kurang Cukup Baik Karakteristik Bullying Bentuk Bullying Penyebab Bullying Dampak Bullying