86

Estimasi Parameter Sumber Gempa Bumi Padang 30 September 2009, Mw=7,6 dan

Korelasinya dengan Aftershocks-nya

Madlazim1) dan Bagus Jaya Santosa2) 1)

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Surabaya 2)

Jurusan Fisika FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya e-mail: [email protected]

Diterima 9 Agustus 2014, disetujui untuk dipublikasikan 8 Desember 2014

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi parameter-parameter sumber gempa bumi dan perubahan tekanan Coulomb akibat dari gempa bumi Padang 30 September 2009. Data gelombang seismik 3 komponen telah direkam oleh 4 stasiun, yaitu BTDF yang berjarak 489,6 km, stasiun KOM yang berjarak 521,9 km, stasiun IPM yang jarak dan arah 596,5 km, dan stasiun KUM yang berjarak 677 km dari episentrum. Metode yang digunakan untuk mengananlisis gelombang seismik tersebut adalah metode Diskritisasi Bilangan Gelombang secara iteratif. Metode ini diimplementasikan dalam software ISOLA, untuk mendapatkan parameter-parameter sumber gempa bumi. Parameter-parameter sumber gempa bumi ini selanjutnya digunakan untuk menentukan orientasi bidang patahan dan menghitung perubahan tekanan Coulomb Untuk menentukan orientasi bidang patahan yang sesungguhnya digunakan metode HC-plot. Hasil analisis menunujukan bahwa orientasi bidang patahan gempa tersebut melintang di pulau Sumatera dan memiliki sudut dip 53° terhadap bidang horisontal dan memiliki strike 73° terhadap Utara. Kenaikan tekanan Coulomb di suatu daerah akan memicu zona patahan yang ada di daerah tersebut untuk bergeser. Jika patahan tersebut bergeser, maka akan melepaskan energi secara mendadak dan jika energi ini sampai di permukaan bumi, maka akan terjadi gempa bumi tektonik susulan. Berdasarkan plot tekanan Coulomb terlihat bahwa gempa Jambi tanggal 1 Oktober 2009 dipicu oleh tekanan Coulomb gempa Padang 30 September 2009.

Kata kunci: Parameter sumber gempa bumi, Orientasi bidang sesar dan tekanan Coulomb.

Earthquake Source Parameters Estimation at Padang September 30, 2009, Mw = 7,6 and

Its Correlation With Aftershocks

Abstract

This study aims to estimate the source parameters of earthquakes and Coulomb stress changes resulting from Padang earthquake of 30 September 2009 by using 3-component seismic waveform data recorded by BTDF station within 489.6 km, COM stations within 521.9 km, IPM station within 596.5 km, and KUM stations within 677 km of the epicenter. The method that was used to analyze the seismic wave is Discretization Iteratively Wave Numbers method. This method is implemented in software ISOLA, to obtain the parameters of the earthquake source. The parameters of the earthquake source is then used to determine fracture orientation and calculate the area of Coulomb stress changes in order to determine the orientation of the field of real faults used HC-plot method. The results show that the orientation of the earthquake fault areas across the island of Sumatera and has a dip angle of 53° to the horizontal plane and has a strike of 73 ° against the North. Coulomb pressure rise in an area will trigger a fault zone in the area to shift. If the fault is shifted, then suddenly releases energy and this energy to the surface of the earth, there will be aftershocks. Based on Coulomb stress plot looks that earthquake Jambi October 1, 2009 triggered by Coulomb stress Padang earthquake September 30, 2009.

Keywords: Earthquake source parameters, Orientation of fault plane and Coulomb stress changes.

1. Pendahuluan

Ada dua pembangkit gempa bumi di Sumatera, yaitu zona subduksi lempeng yang terletak di perairan Sumatera yang berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo relatif lebih besar yang sangat mungkin bisa menimbulkan tsunami; zona patahan Sumatera yang dikenal sebagai sesar Semangko. Sesar Semangko merupakan patahan yang sangat aktif di daratan yang membelah pulau Sumatera menjadi dua, membentang sepanjang

pegunungan Bukit Barisan, dari teluk Semangko di Selat Sunda sampai wilayah Aceh di Utara. Sesar Semangko ini merupakan patahan paling aktif di dunia. Gempa-gempa yang terjadi di Sumatera dan Jawa merupakan implikasi geodinamik dari deformasi aktif di sekitar Sunda (Java) trench (Lasitha dkk., 2006).

Sumatera Barat merupakan batas lempeng samudra (continental) yang terdiri dari dua sistem patahan, yaitu sistem patahan strike-slip yang berputar ke kanan (dextral) dan subduksi antarmuka

Madlazim dan Santosa, Estimasi Parameter Sumber Gempa Bumi Padang 30 September 2009, Mw=7,6 ……….. 87

dip-slip yang memiliki pengaruh lebih besar (Madlazim dkk., 2010; Madrinovella dkk., 2011; Natawijaya, 2002). Konvergensi kemiringan yang menghadap ke utara dari lempeng Hindia dan Australia bergerak menuju Asia Tenggara dengan kecepatan 60 mm/th (Newcomb dan McCann, 1999; Prawirodirdjo dkk., 1997). Konvergensi lempeng dibagi menjadi slip yang paralel terhadap trench yang ditampung oleh patahan Sumatera dan slip yang tegak lurus yang terakomodir oleh antarmuka zona subduksi (Prawirodirdjo dkk., 1997). Patahan Sumatera telah menyebabkan belasan gempa dengan kekuatan 7 ≤M ≤7,7, juga beberapa even kecil dengan jumlah yang sama, pada abad terakhir.

Pada batas lempeng Sumatera, terjadi subduksi pada lempeng Hindia-Australia dengan kecepatan sebesar 60 mm/th dengan arah N11°E

(Natawidjaya, 2002). Konvergensi oblique (miring), terpartisi menjadi trench yang paralel terhadap slip yang sebagian besar ditampung oleh zona patahan Sumatera dan trench yang tegak lurus terhadap slip yang sebagian besar ditampung oleh zona subduksi. Peta zona patahan Sumatera yang lebih detail (SFZ) menunjukkan bahwa patahan Sumatera terdiri dari banyak bagian (segmen). Pengaruh dari segmentasi patahan ini terhadap dimensi sumber seismik menunjukkan bahwa dimensi untuk even-even seismik di masa depan juga terpengaruh oleh geometri patahan (Madlazim dkk., 2010).

Memahami retakan yang diakibatkan oleh patahan aktif merupakan tujuan dasar yang belum tercapai dalam ilmu gempa. Alasan utama dari lambatnya kemajuan adalah jarangnya data dan analisis yang relevan tentang bagaimana regangan berakumulasi pada daerah di sekitar patahan dan bagaimana patahan melepaskan regangan yang terakumulasi tersebut (Toda dkk., 1998).

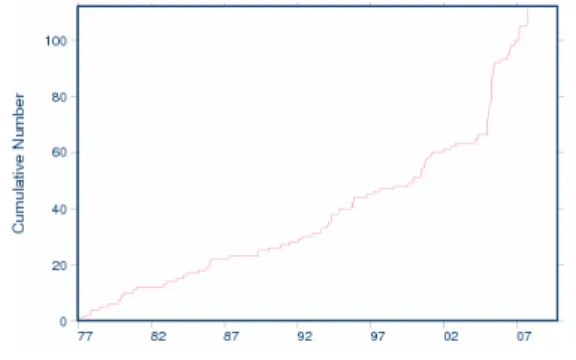

Selain dibangkitkan oleh zona subduksi dan zona patahan, gempa bumi juga bisa dipicu oleh kenaikan tekanan Coulomb akibat gempa bumi besar (Toda dkk., 1998). Gambar 1 menunjukkan bahwa frekuensi gempa bumi meningkat tajam setelah gempa besar di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Gempa bumi besar ini telah memicu segmen-segmen zona patahan-zona patahan yang ada di Sumatera dan sekitarnya.

Gambar 1. Jumlah komulatif gempa bumi di

Sumatera mulai th. 1977 s/d 2009 (Katalog Harvard).

Permasalahannya adalah bagaimana parameter gempa bumi Padang tanggal 30 September 2009 dan bagaimana peta perubahan tekanan Coulombnya yang dapat memicu gempa-gempa susulan (aftyershocs) serta gempa Jambi tanggal 1 Oktober 2009.

2. Metode Penelitian

Karakteristik gempa bumi dapat diketahui dari parameter-parameter sumber gempa. Parameter-parameter sumber gempa diperoleh dengan cara menganalisis data gempa bumi yang sering dikenal dengan gelombang seismik. Gelombang seismik yang berasal dari pusat sumber gempa bumi (hiposenter) direkam oleh stasiun-stasiun observasi yang dipasang di sekitar daerah yang sering terjadi gempa bumi. Untuk menganalisis gelombang seismik gempa Padang tanggal 30 September 2009, penulis menggunakan gelombang seismik yang direkam oleh stasiun BTDF yang berjarak 489,6 km, stasiun KOM yang berjarak 521,9 km, stasiun IPM yang berjarak 596,5 km, dan stasiun KUM yang berjarak 677 km dari episenter. Selanjutnya data tersebut diinversi menggunakan metode Diskritisasi Bilangan Gelombang secara iteratif. Metode ini diimplementasikan dalam software ISOLA (Efthimios dan Zahradník, 2008), untuk mendapatkan parameter-parameter sumber gempa bumi tersebut. Inversi ini menggunakan frekuensi antara 20 mHz dan 60 mHz. Parameter-parameter sumber gempa bumi ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan orientasi bidang patahan dan menghitung perubahan tekanan Coulomb (Toda dkk., 1998).

Untuk menentukan orientasi bidang patahan yang sesungguhnya digunakan metode HC-plot (Zahradnik dkk., 2008). Sedangkan untuk menentukan perubahan tekanan Coulomb setelah terjadi gempa dan panjang, lebar bidang patahan serta panjang pergeseran slip digunakan software Coulomb (Toda dkk., 1998).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

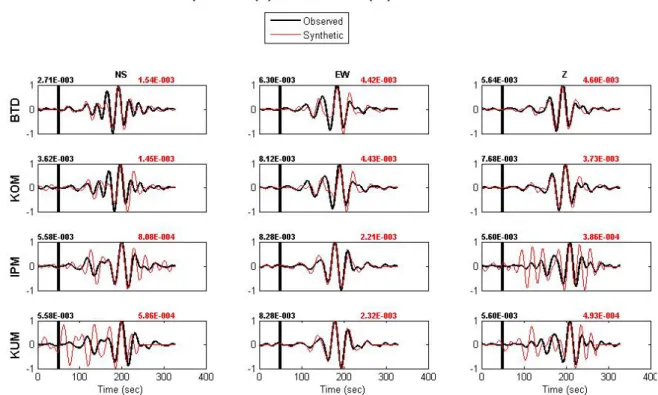

Parameter-parameter sumber gempa bumi di Padang dapat diekstrak dari model matematis, jika antara data teramati dan data sintetik telah tercapai fitting seismogram yang baik. Fitting yang baik dapat diindikasikan dari nilai varians reduksi lebih besar dari 65%. Dalam riset ini telah diperoleh fitting seismogram dengan varians reduksi 74,87% atau korelasinya 80,86% dengan double couple (DC) 81% (seperti Gambar 3).

Gambar 2. Fitting seismogram 3 komponen dari gempa bumi Padang 30 September 2009 menggunakan stasiun seismik KUM, IPM, KOM dan BTD.

Madlazim dan Santosa, Estimasi Parameter Sumber Gempa Bumi Padang 30 September 2009, Mw=7,6 ……….. 89

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh parameter-parameter sumber gempa bumi Padang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Berdasarkan output software ISOLA (Efthimios dan Zahradník, 2008) dapat diketahui bahwa tipe bidang patahan gempa bumi Padang adalah oblique reverse (miring dan terbalik) dengan orientasi (strike) 73° terhadap arah Utara, dip 53° terhadap horisontal dan rake 138°. Kondisi orientasi bidang patahan ini diilustrasikan oleh Gambar 5. Parameter-parameter sumber gempa bumi Padang yang memiliki parameter centroid berupa origin time, momen seismic (Mo), magnitudo (Mw), hiposenter dan orientasi bidang patahan (strike, dip dan slip). Parameter-parameter sumber gempa ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung perubahan tekanan Coulomb.

Koordinat hiposenter gempa bumi Padang 30 September 2009 yang digunakan adalah hasil relokasi hiposenter menggunakan hypoDD (Madrinovella dkk., 2011) dengan lattitude:-0,8530, longitude:

99,7450, kedalaman: 73,02 km. Sedangkan koordinat

centroid-nya menggunakan parameter-parameter sumber gempa (Gambar 3) yang memiliki lokasi centroid latitude -0,800 longitude 99,930 dan kedalamannya 72 km (Gambar 3).

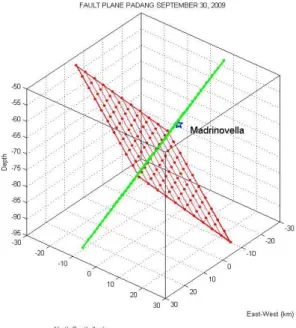

Parameter-parameter Centroid Moment tensors (CMT) yang diuji untuk mendapatkan bidang sesar yang sesungguhnya adalah orientasi bidang patahan nodal plane 1 dan nodal plane 2. Di antara kedua nodal plane tersebut hanya ada satu nodal plane yang merepresentasikan bidang patahan yang sesungguhnya. Gambar 4 berikut merupakan gambar bidang patahan yang sesungguhnya (teraktifkan) yang menggunakan metode HC-plot.

Gambar 4. Identifikasi bidang patahan gempa bumi

Padang 30 September 2009 menggunakan metode HC-plot (Zahradnik dkk., 2003).

Prinsip dari metode HC-plot adalah menguji lokasi hiposenter (H) pada kedua nodal plane tersebut, bilamana H terletak nodal plane 1, maka bidang sesar yang sesungguhnya adalah nodal plane 1 dan bila H terletak di nodal plane 2, maka bidang sesar yang sesungguhnya adalah nodal plane 2 (Zahradnik dkk., 2008). Centroid (C = Author) adalah titik pusat perpotongan antara nodal plane 1 dan nodal plane 2. Dari output metode HC-plot diketahui bahwa H terletak pada nodal plane 1 (warna hijau) yang memiliki strike 73° dan dip 53°.

Strike dan dip inilah yang mengilustrasikan orientasi dari bidang sesar yang sesungguhnya (teraktifkan).

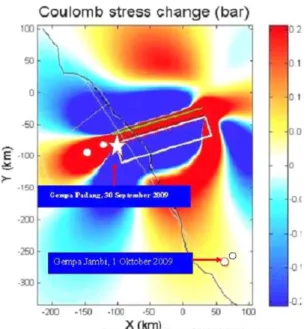

Selanjutnya dengan menggunakan relasi empirik yang diimplementasikan dalam software Coulomb (Toda dkk., 1998) diperoleh panjang dan lebar bidang patahan masing-masing 142,68 km dan 51,01 km serta jarak pergeseran slip 1,21 m. Plot bidang patahan gempa bumi Padang secara detail bisa dilihat pada Gambar 5.

Perubahan tekanan Coulomb ditentukan dengan menggunakan pergeseran slip 1,21 m terjadi pada bidang rupture 142,68 km x 51,01 km (Gambar

5) dan kedalaman gempa bumi 72 km serta tipe mekanisme sumber gempa bumi adalah oblique reverse (Gambar 3) serta modulus geser dari 3,0 × 1010 Pa, Rasio Poisson 0,25 dan koefisien gesekan efektif, μ'= 0,4. Nilai 0,4 diadopsi dari nilai-nilai koefisien gesek untuk bidang sesar yang relatif besar (Vigny, 2009; 2012; Haris dan Simpson, 1998). Perubahan tekanan dihitung menggunakan fungsi Coulomb Failure Function, CFF (Reasenberg dan Simpson, 1992; Madlazim, 2013) sebagai berikut.

' n

C F F

Dengan

adalah perubahan tekanan geser co-seismic pada bidang patahan dan searah slip,

n adalah perubahan tekanan arah normal (dengan tegangan positif).Gambar 5. Plot bidang patahan Sumber Gempa

Longitude (degree)

Gambar 6. Peta perubahan tekanan Coulomb(bar)

dan gempa utama 930/9/2009(bintang) serta gempa susulan(lingkaran).

Untuk mengilustrasikan daerah-daerah mana saja di sekitar Sumatera yang mengalami kenaikan tekanan Coulomb (warna merah) dan berpeluang akan terjadi gempa yang dipicu oleh gempa Padang 30 September 2009, digambarkan peta perubahan Coulomb (Gambar 6). Selain pemicu gempa bumi yang berupa kenaikan tekanan Coulomb, terjadinya gempa di suatu daerah juga dipengaruhi oleh karakteristik sesar di daerah tersebut. Dalam tulisan ini penulis tidak membahas lebih detail tentang sesarnya, tetapi pembahasan dalam artikel ini lebih fokus pada pemicu dari gempa buminya.

Pada daerah Sumatera yang mengalami kenaikan tekanan Coulomb, sangat rawan terjadi gempa bumi yang dipicu oleh gempa bumi Padang. Karena daerah tersebut terdapat sesar Semangko yang sangat aktif. Distribusi perubahan tekanan Coulomb sedemikian rupa (Gambar 6) karena tipe sesar dari gempa Padang adalah terbalik dan miring (oblique reverse) dan melintang pada pulau Sumatera yang memiliki panjang 142,68 km dan lebar 51,01 km seperti yang ditunjukkan oleh bidang persegi panjang (Gambar 5 dan Gambar 6). Dua gempa bumi susulan di Padang dan dua gempa bumi susulan di Jambi juga episentrumnya terletak di daerah yang mengalami kenaikan tekanan Coulomb (warna kuning atau merah). Sehingga daerah-daerah lain yang mengalami kenaikan tekanan Coulomb perlu diwaspadai karena memiliki kemungkinan yang besar terjadinya gempa bumi susulan di waktu mendatang. Gempa bumi Padang tersebut bisa memicu gerakan lempeng yang ada di daerah tersebut. Sedangkan daerah-daerah yang terjadi penurunan tekanan Coulomb (warna biru) relatif lebih aman, karena pemicunya kecil, sehingga kecil kemungkinan terjadi gempa bumi susulan akibat gempa bumi Padang.

4. Kesimpulan

Dengan menggunakan waveform 3 komponen, diperoleh fitting yang sangat baik dan meyakinkan dengan varians reduksi=74,87% atau korelasinya 80,54% antara seismogram teramati dengan sintetik dan selanjutnya CMT yang didapatkan double couple DC 81%.

Parameter-parameter sumber gempa bumi Padang 30 September 2009 merupakan sumber informasi penting untuk mengantisipasi resiko gempa bumi, tsunami dan pemicu gempa yang akan datang.

Kenaikan tekanan Coulomb dapat memicu zona patahan untuk bergeser yang berakibat terjadinya gempa bumi-gempa bumi berikutnya (aftershoks).

Dengan menggunakan metode HC-plot didapatkan bahwa bidang patahan yang sesungguhnya adalah Nodal plane 1: strike 73; dip 53; rake 138.

Tipe sesarnya terbalik dan miring dengan jarak slip 1,21 m arah slip menjauhi pantai (138 derajat), sehingga walau magnitudo gempa bumi 7,7, gempa dangkal dan episentrumnya di laut, tetapi tidak terjadi tsunami.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih ditujukan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(http://www.bmg.go.id) dan IRIS

(http://www.iris.edu/dms/wilber.htm) atas data yang telah disediakan untuk digunakan dalam studi ini. Juga kepada Zahradnik, dan Sokos, E Zahradni untuk software ISOLA dan HC-Plot. Juga kepada Toda, S., R. S. Stein untuk software Coulombnya yang telah sangat bermanfaat untuk memperlancar penelitian ini.

Daftar Pustaka

Efthimios, S. and J. Zahradník, 2008, A Matlab GUI for Use with ISOLA Fortran Code, University of Patras, Seismological Laboratory and Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Comput. Geosci., 34, 967-977.

Harris, R. A., and R. W. Simpson, 1998, Suppression of Large Earthquakes by Stress Shadows: a Comparison of Coulomb and Rate-and-Rate-and State Failure, J. Geophys. Res., 103, 24439-24451.

Lasitha, S., M. Radhakrishna, and T. D. Sanu, 2006, Seismically Active deformation in the Sumatera-Java Trench-arc region: Geodynamic Implications, Current Science,

90, 690-696.

Madlazim, 2013, Determining the Source Parameters of the Jambi Earthquake (1 October 2009, Mw=6.4) Using Three-Component Local Waveforms, Makara Journal of Science, 17, 17-22.

Madlazim, J. S. Bagus, M. L. Jonathan and U. Widya, 2010, Earthquake Source Parameters

Madlazim dan Santosa, Estimasi Parameter Sumber Gempa Bumi Padang 30 September 2009, Mw=7,6 ……….. 91

at Sumateran Fault Zone: Identification of the Activated Fault Plane, Cent. Eur. J. Geosci., 2, 2010. DOI:10.2478/v10085-010-0016-5.

Madrinovella, Widiyantoro dan Meilano, 2011, Relokasi Hiposenter Gempa Padang 30 September 2009 Menggunakan Metode Double Different, JTM, XVIII, 3-10.

Natawidjaya, D. H., 2002, Neotectonics of the Sumatera Fault and Paleogeodesy of the Sumatera Subduction Zone, California Institute of Technology Pasadena, California (Thesis).

Newcomb, K. R. and W. R. McCann, 1999, Seismic history and seismotectonics of the Sunda Arc, J. Geophys. Res., 92, 421-439.

Prawirodirdjo, L., Y. Bocl, R. McCaffrey, J. Genrich, E. Calais, C. Stevens, S.S.O Puntodewo, C. Subarya, J. Rais, P. Zwick, and R. McCaffrey Fauzi, 1997, Geodetic observations of interseismic strain segmentation at the Sumatera subduction zone, Geophys. Res. Lett., 24, 2601-2604. Reasenberg, P. A. and R. W. Simpson, 1992,

Response of Regional Seismicity to the

Static Stress Change Produced by the Loma Prita Earthquake, Science, 255, 1687-1690. Toda, S., R. S. Stein, P. A. Reasenberg, J. H.

Dieterich, and A. Yoshida, 1998, Stress transferred by the MW = 6.9 Kobe, Japan, shock: Effect on aftershocks and future earthquake probabilities, J. Geophys. Res.,

103, 24543-24565.

Vigny, C., 2009, The Earthquake of Padang, Sumatra of 30 September 2009 – scientific information and update, “Laboratoire de Géologie” Geoscience Dept. Of ENS, UMR8538 of CNRS.

Wiseman K., B. Paramesh, B. Roland, S. Kerry, S. D. Douglas and H. Iwan, 2012, Source model of the 2009 Mw 7.6 Padang intraslab earthquake and its effect on the Sunda megathrust, Geophys. J. Int., 190, 1710– 1722.

Zahradnik, J., F. Gallovic, E. Sokos, A. Serpetsidaki, and T. G-Akis, 2008, Quick fault-plane identification by a geometrical method: Application to17 the Mw 6.2., Seismological Research Letters, 79, 653 – 662.