DALAM PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Mamur Rizki

1110054100038

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Mamur Rizki 1110054100038

Dibawah Bimbingan :

Muhtadi, M.Si 19750601 2014111 001

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

i ABSTRAK

Mamur Rizki

Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara kesejahteraan merupakan model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Pilihan model seperti itu juga telah diinisiasi oleh para pendiri bangsa dan tertuang jelas dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dan praktik negara kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library

reasearch) dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis, Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila yang berkaitan dengan materi muatan negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami posisi, pemikiran, dan upaya menularkan gagasan baru tentang konsep negara kesejahteraan disertai kritik dan kesimpulan.

Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa Indonesia menganut negara kesjehateraan. Hal tersebut tertuang jelas dalam undang-undang dasar dan bertumpu

pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dimana

dalam proses perumusan Pancasila para pendiri bangsa menghendaki bentuk Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kemudian prinsip dalam UUD 1945

mengakomodir ketiga konsep rezim negara kesejahteraan. Konsep residual welfare

state tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Konsep universal welfare state tertuang dalam

pasal 27 ayat 2, pasal 28H, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 ayat 2, 3, 4. Konsep social

insurance welfare state tercermin pada pasal 28C ayat 2. Sementara pada praktiknya

Indonesia lebih dekat dengan Konsep Residual Welfare State, hal itu terlihat dari

program-program yang dikeluarkan lebih bersifat kuratif dan residu.

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga hari kiamat.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si selaku Ketua Program Studi

Kesejahteraan Sosial, Ibu Nunung Khoiriyah, MA selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial. Terima kasih atas nasehat dan bimbingannya.

3. Bapak Muhtadi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu

iii

4. Seluruh dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

5. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bukhori Muslim dan Siti

Khodijah yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. HMJ Kesejahteraan Sosial, DEMA Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi dan keluarga besar mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang telah menjadi tempat belajar dan berproses yang “asik” bagi

peneliti.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menemukan,

merumuskan dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian skripsi ini penulis susun dengan sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua yang membacanya, terutama dalam memajukan keilmuan Kesejahteraan Sosial. Amin.

Ciputat, Januari 2017

iv

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv DAFTAR TABEL……….. . vi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10

D. Metodologi Penelitian ... 11

E. Tinjauan Pustaka………. 13

F. Sistematika Penulisan……….. 14

BAB II LANDASAN TEORI A. Negara Kesejahtaraan ... 15

1. Pengertian Negara Kesejahteraan ... 15

2. Filosofi Negara Kesejahteraan……… 21

3. Sejarah dan Dinamika Negara Kesejahteraan ... 26

BAB III ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UUD 1945 A. Latar Belakang Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila .. 37

v

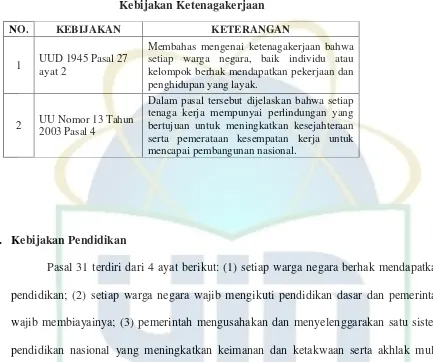

1. Kebijakan Ketenagakerjaan ... 51

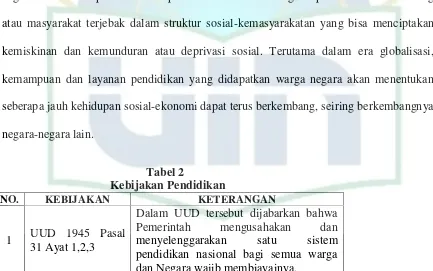

2. Kebijakan Pendidikan ... 53

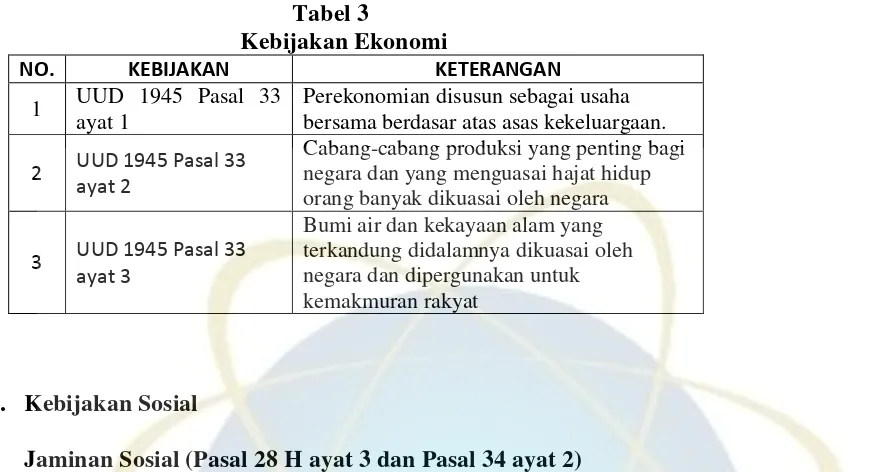

3. Kebijakan Ekonomi ... 55

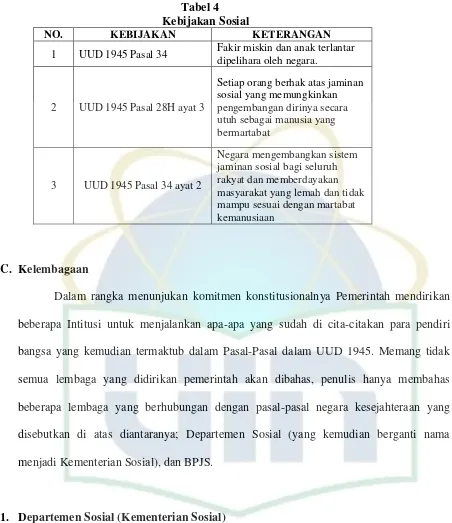

4. Kebijakan Sosial ... 59

C. Kelembagaan ... 62

1. Departemen Sosial (Kementerian Sosial) ... 62

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ... 64

BAB IV PRAKTIK NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA A. Praktik Negara Kesejahteraan Di Indonesia ... 66

B. Analisis Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945 ... 74

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 86

B. Saran ... 87

vi

1. Tabel 1 Kebijakan ketenagakerjaan……….. 53

2. Tabel 2 Kebijakan Pendidikan……. ... 54

3. Tabel 3 Kebijakan Ekonomi... 59

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanyaan awal ketika berbicara tentang negara kesejahteraan

Adalah bagaimana mendefinisikan konsep negara kesejahteraan itu

sendiri, karena negara kesejahteraan bukanlah sebuah konsep dengan

pendekatan baku. negara kesejahteraan sering ditengarai dari

atribut-atribut kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan

negara kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan

pekerjaan, pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan

kebijakan sosial sering diidentikkan.1

Sebagai kajian makro dalam ilmu kesejahteraan sosial, negara

kesejahteraan jarang sekali mendapat perhatian. Hal tersebut terjadi karena

pertama-tama wacana pendekatan negara kesejahteraan lebih sering

bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya saja, seperti yang sering

kita dengar bahwa negara kesejahteraan adalah pendekatan yang boros,

tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan

ketergantungan penerima manfaat (beneficiaries). Akibatnya, tidak sedikit

yang beranggapan sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak

dipraktekkan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang

1

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan

disertai argumen dan riset yang memadai, banyak orang menjadi kurang

berminat membicarakan, dan apalagi memperhitungkan pendekatan ini.2

Di sisi lain kajian mikro maupun mezzo lebih populer di Indonesia.

Seperti kita tahu bidang ini mengedepankan pelayanan pada lingkup

individu yang sudah kadung menyandang masalah kesejahteraan sosial,

yang tidak lain sifat dari lingkup ini adalah kuratif (mengobati). Sementara

ada yang salah di bagian hulu sehingga terkesan individu-individu yang

mempunyai masalah kesejahteraan sosial tak pernah habis dan bertambah

terus jumlahnya. Seperti yang disampaikan Edi Suharto dalam makalahnya “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos” bahwa peningkatan

kesejahteraan, termasuk pemberdayaan masyarakat, tidaklah vakum dari

situasi sosial yang mengitarinya. Seringkali, kemiskinan yang dialami

masyarakat di suatu wilayah bukanlah disebabkan oleh ketiadaan modal

finansial dan faktor-faktor produksi lainnya. Melainkan, oleh lemahnya

modal sosial, tidak adanya perlindungan sosial, dan tidak beroperasinya

sistem keadilan sosial.3

Sementara itu program dalam lingkup mikro tersebut juga kerap

menimbulkan stigma. Di Inggris, sebagai ilustrasi, The Poor Law

dirancang untuk orang miskin. Karena tidak efektif dan menimbulkan

stigma pada penerimanya sistem ini ganti oleh Welfare State. Program dan

pelayanan yang hanya diberikan kepada orang miskin tidak akan dapat

2 Edi Suharto, “

Negara Kesejahteraan dan Reniventing Depsos,” artikel diakses pada 6

September 2008 dari

http://209.85.175.104/search?q=cache:gBlPSii64oJ:www.depsos.go.id/modules.php%3Fnam %3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D24+sejarah+lahir+negara+kesejahteraan&hl=id&c =clnk&cd=5&gl=id

mencegah kemiskinan. Karena orang harus miskin terlebih dahulu agar

dapat menerima program dan pelayanan ini.4

Saat ini upaya untuk mentransformasikan gagasan konsep negara

kesejahteraan begitu urgen. Faktor utama yang mendorong mengapa

konsep negara kesejahteraan begitu urgen dan secepat mungkin harus

direalisasikan karena didasarkan pada fakta bahwa di negara-negara

berkembang saat ini tingkat kemiskinan kian hari kian memperihatinkan.

Peran negara yang semakin berkurang di sektor publik seiring dengan

berjalannya proses demokratisasi, segala sesuatu yang bukan menjadi

urusan negara akan diserahkan kepada masyarakat. Sebagai salah satu

contoh misalnya ialah privatisasi beberapa perguruan tinggi negeri, rumah

sakit dan perusahaan-perusahan milik negara.

Tim Peneliti PSIK dalam bukunya ”Negara Kesejahteraan dan

Globalisasi”, mengutip dari buku Adam Smith, yang berjudul “An Inquiry

into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation”, menjelaskan

bahwa ada dua tugas utama yang menjadi tanggung jawab negara.

Pertama, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah rasa aman

bagi setiap warga negaranya dari ancaman dalam bentuk apa pun. Kedua,

kewajiban negara harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan

ekonomi bagi semua warga negara. Faktor keamanan biasanya menjadi

pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan sosial.5 Jadi keamanan dan

kesejahteraan merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan,

4 Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos,” h. 16. 5

Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman (Jakarta: PSIK Universitas

situasi sosial dan politik yang tidak stabil akan menyulitkan terciptanya

kesejahteraan sosial, dan situasi keamanan sulit untuk terwujud bila suatu

negara warganya tidak memiliki jaminan kesejahteraan sosial.

Mimpi akan terciptanya sebuah negara yang “Budiman”, yakni

sebuah negara yang kuat namun mencurahkan segala upaya untuk

memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dan negara yang berdaya

dan peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar sosial-politik-ekonomi

warga negaranya. Namun setelah tiga dasawarsa lebih, Negara lebih sering

diidentikkan dengan wajah bengisnya, angan-angan tentang sebentuk

negara yang kuat dan budiman bisa menjadi bahan “cemooh”. Tidak dapat

dipungkiri lagi ruang publik didominasi oleh wacana “emoh negara” atau

“state denial”. Negara seolah-olah berasosiasi dengan segala keburukan.

Dibidang ekonomi, negara berkonotasi dengan kolusi, inefisiensi dan

nepotisme; di ranah birokrasi, bergandeng makna korupsi; sedangkan di

dalam ranah politik, negara disandingkan dengan aneka bentuk

pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sebuah reputasi buruk yang seolah

memberikan legitimasi bagi pelucutan kapasitas dan peran Negara.6

Pengalaman empiris negara-negara Eropa dengan demikian

merupakan sumber telaah yang menarik dan penting. Perjalanan negara

kesejahteraan Eropa yang dimulai dari era Otto Van Bismarck pada tahun

1883 hingga awal abad ke-21 ini telah menggambarkan pengalaman

empiris yang kaya tentang bagaimana negara menjalankan peran

kesejahteraan dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan eksternal dan

internal yang terus berubah. Eksperimen yang dilakukan negara-negara

Eropa Barat dan Utara melalui format negara kesejahteraan tersebut

menunjukkan bahwa negara mampu memikul peran yang aktif dalam

pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja yang luas, sistem

kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh warga, serta jaminan sosial

yang universal. Hal ini membuktikan bahwa negara kesejahteraan (walfare

state) merupakan bentuk paling riil dari angan-angan tentang “negara budiman”.7

Indonesia, merupakan negara yang unik. Yang berbeda dengan

negara lain. Dalam hal ideologi, Indonesia tidak menganut paham sosialis,

liberalis, nasionalis, ataupun agamis. Melainkan ideologi yang dibentuk

melalui budaya bangsa Indonesia sendiri. Adalah Pancasila, yang menjadi

dasar bagi negara Indonesia. Sedangkan penjelas bagi Pancasila termaktub

dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan

umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.8

Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan

emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan

partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima

(keadilan) dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat

7

Triwibowo dan Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 4. 8

dipisahkan. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, hasil rumusan

orisinil Panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung (“serta”), “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam

permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”9

Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”.

Istilah terakhir ini dia pinjam dari seorang teoritikus Marxis Austria, Fritz Adler, yang mendefinisikan “sosio demokrasi” sebagai “Politiek

ekonomische democratie” (demokrasi politik-ekonomi). Ungkapan Adler

yang sering dikutip Bung Karno adalah bahwa, “demokrasi yang kita kejar

janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi.”10

Dalam suatu pamflet berjudul „Menuju Indonesia Merdeka’ Bung

Hatta menulis, “Di atas sendi [cita-cita tolong menolong] dapat didirikan

tonggak demokrasi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil

yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang,

melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi

pedoman perusahaan dan penghasilan”. Selanjutnya dia menegaskan

bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling terkait. “Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja

demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi.” Senada dengan itu,

Soekarno kerap mengatakan bahwa “Untuk membangun satu negara yang

9

Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas,dan Aktualitas Pancasila

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.491. 10

demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa

ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak

mungkin kita mendirikan negara, tak mungkin kita tetap hidup”.11

Para pendiri Republik Indonesia secara sadar menganut pendirian

bahwa revolusi kebangkitan bangsa Indonesia, sebagai bekas bangsa

terjajah dan sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam feodalisme

ratusan tahun lamanya, haruslah berwajah dua: revolusi politik (nasional)

dan revolusi sosial. Revolusi politik (nasional) adalah untuk

mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu

Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial adalah untuk mengoreksi

struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur.12

Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari

revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan

demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan

pengintegrasian pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial

yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Keadilan

ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengorbankan hak milik

dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka

penguatan daulat rakyat (keadilan sosial). Sebagai katalis untuk

menghadirkan pranata-kebijakan ekonomi dan pranata-kebijakan sosial

yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan itu, para pendiri

8 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 492.

bangsa menghendaki penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai

“Negara Kesejahteraan” (dalam istilah Yamin) atau “Negara Pengurus”

(dalam istilah Hatta).13

Sebagai gagasan atau cita-cita kebangsaan “Kesejahteraan Sosial”

pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidato 1 juni 1945,

sebagai sila ke 4 Pancasila. Tapi istilah itu hilang dari rumusan Pancasila dan diganti dengan istilah “Keadilan Sosial”, sebuah istilah yang

dikemukakan oleh Bung Hatta. Tapi istilah keadilan sosial itu, oleh Bung

Hatta dijelaskan sebagai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat

diinterpretasikan bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang mendasari

kesejahteraan sosial. Dalam pengertian itu istilah kesejahteraan sosial sinonim dengan istilah “adil dan makmur” atau kemakmuran yang

berkeadilan yang dijelaskan juga sebagai kemakmuran yang merata di

antara semua warga atau istilah “samarasa-samarata” dalam istilah

pejuang sosialis Mas Marco.14

Istilah kejahteraan muncul kembali dalam Piagam Jakarta dan Mukaddimah UUD 1945, dalam istilah “kesejahteraan umum” sebagai

salah satu tujuan kemerdekaan. Sementara itu istilah kesejahteraan sosial

sendiri menjadi judul bab XIV UUD 1945, yang berisikan pasal 33 dan

34.15

Landasan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara

13

Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, h. 492-493.

14

M. Dawam Rahardjo, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di Era Globalisasi, h. 1. 15

kesejahteraan. Tetapi sistem negara kesejahteraan Indonesia berbeda

dengan ketiga model sistem negara kesejahteraan diutarakan di atas.

Sistem negara kesejahteraan dari negara-negara kapitalis barat, baik model

universal, asuransi sosial, maupun selektif residual, semuanya berbasis

kapitalisme liberal, sebagai lampiran dari sistem kaptalisme, untuk

memelihara kelangsungan hidup kaptalisme, bukan untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan yang adil. Sistem negara

kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi

ekonomi.16

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin memahami

dan mengkaji serta ikut berpartisipasi memberikan sedikit sumbangsih

literasi tentang “Konsepsi Negara Kesejahteraan Menurut Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak jauh melebar perlu kiranya penulis

membatasi masalah, yaitu memfokuskan penelitian pada persoalan

bagaimana konsep negara kesejahteraan dalam Pancasila dan UUD 1945

serta bagaimana praktik negara kesejahteraan di indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan beberapa hal

pokok yang akan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, antara

lain:

16

1. Bagaimana konsep Negara Kesejahteraan menurut Pancasila dan

UUD 1945 ?

2. Bagaimana praktik negara kesejahteraan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui konsep negara

kesejahteraan menurut Pancasila dan UUD 1945.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademis

1) Melacak jejak akar konsep Negara Kesejahteraan

dalam sejarah politik Indonesia pada masa-masa

awal kemerdekaan.

2) Sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi

studi-studi selajutnya, dan akan menambah jumlah

studi mengenai Negara Kesejahteraan.

3) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

strata satu (S1) di Program Studi Kesejahteraan

Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai

referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang Negara

Kesejahteraan dan atau kebijakan sosial di Indonesia.

D. Metodelogi Penelitian 1. Pendekatan

Dalam menggarap skripsi ini, jenis data yang digunakan adalah

kualitatif dimana pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber

tertulis seperti buku, artikel, jurnal, serta majalah yang berkaitan dengan

Pancasila dan UUD 1945 serta hubungannya dengan konsep negara

kesejahteraan dan kesejahteraan sosial.

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara kategoris, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini

menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu dengan

memanfaatkan sumber informasi yang berada di perpustakaan baik berupa

buku, jurnal dan lain sebagainya. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul ’Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud

dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

dipecahkan. 17

17

Peneliti juga menambahkan metode wawancara dalam skripsi ini

kepada narasumber yaitu Yudi Latif (penulis buku Negara Paripurna dan

Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila). Alasan penulis

memilih Yudi Latif sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah karena

beliau fokus mengkaji Pancasila, itu terlihat dari karya-karyanya seperti “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila”

yang merupakan karya monumental yang oleh banyak kalangan intelektual

dianggap sebagai buku klasik yang menjadi rujukan di era mendatang, satu lagi adalah buku yudi latif yang berjudul “Mata Air Keteladanan:

Pancasila dalam Perbuatan”.

3. Teknik Analisis Data

Data tersebut kemudian diklasifikasi sesuai dengan judul yang akan

dibahas oleh penulis. Secara metodologis, penelitian ini bersifat

deskriptif-analitis. Deskriptif berarti memaparkan dan menggambarkan secara

objektif isi seluruh UUD 1945 dan Pancasila dalam kaitannya dengan

materi muatan negara kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan sejarah dan sosial. Sementara analitis berarti upaya memahami

posisi, pemikiran, dan upaya menularkan gagasan baru tentang konsep

Negara Kesejahteraan disertai kritik dan kesimpulan.

4. Keabsahan Data

Pada teknik keabsahan data, penulis melakukan diskusi secara

analitis dimana hasil penelitian sementara diekspos. Kemudian, dilakukan

perbaikan secara terus menerus dan memfokuskan pada isu yang sedang

diteliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini merujuk pada buku “Pedoman Karya Ilmiah” yang

diterbitkan oleh CeQda UIN Jakarta 2008.

E. Tinjauan Pustaka

Seperti yang telah disinggung di atas, topik tentang negara

kesejahteraan seolah tak ada habisnya untuk dikaji dan diteliti. Oleh

karena itu, penelitian tentang negara kesejahteraan juga telah banyak

dilakukan, akan tetapi hanya sedikit yang mengungkapkan dan meneliti

konsep negara kesejahteraan menurut Pancasila dan UUD 1945.

Dari beberapa skripsi yang penulis temukan ada juga yang

membahas negara kesejahteraan, tetapi tidak mengkhusukan diri pada

Pancasila dan UUD 1945 tentang konsep negara kesejahteraan. Seperti

skripsi Abdul Aziz Azamzami, dari Fakultas Ushuludin dan Filsafat,

Jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2008, yang berjudul Negara

Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab. Skripsi ini,

sesuai dengan judulnya lebih mengulas konsep kepemimpinan syaidinna

Umar tentang negara kesejahteraan. Dalam bentuk karya tulis lain ada juga

yang membahas tentang negara kesejahteraan dalam konteks Indonesia

salah satunnya adalah Antonius Galih Prasetyo yang bertajuk “Ekonomi

karya tersebut berbebentuk prosiding yang diterbitkan oleh Institute of

International Studies Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, tahun 2013.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari beberapa bab dengan

penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,

pedoman penulisan skripsi, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGERTIAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Menguraikan mengenai pengertian dan beberapa contoh model

Negara Kesejahteraan di dunia.

BAB III : ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCSILA dan UUD 1945

Menguraikan tentang latar belakang dan bentuk negara

kesejahteran dalam pancasila dan UUD 1945.

BAB IV: PRAKTIK NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Menguraikan tentang praktik negara kesejahteraan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

15 BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Negara Kesejahteraan (Welfare State)

1. Pengertian Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Kesejahteraan rakyat merupakan wacana yang menarik untuk

selalu dijadikan bahan perdebatan oleh politisi dan akademisi, karena

kesejahteraan merupakan hal paling mendasar yang harus diciptakan oleh

negara. Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara

dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk

menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan

rakyat, kemudian direalisasikan oleh negara lewat kebijakan-kebijakan

pelayanan sosial (social service). Dengan demikian dalam negara

kesejahteraan menuntut adanya peranan yang dominan dalam

pengelolaan sektor publik.

Seperti yang dituliskan pada bab sebelumnya pengertian tentang

sebuah negara kesejahteraan sangatlah beragam dan itu artinya

pengertian negara kesejahteraan tidak bersifat statis dan baku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteran

adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan

mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan

hidup warga dengan memberantas pengangguran.1 Sedangkan Edi

Suharto dalam bukunya berjudul Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan

1

Publik mendefinisikan negara kesejahteraan (welfare state) sebagai

model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara

dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif

kepada warganya. Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah

untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga

bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan

kewajiban negara.2 Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya

menciptakan pelayanan-pelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan

tetapi pelayanan sosial ditunjukan untuk semua penduduk seperti; orang

tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin. Hal ini

dimaksudkan agar pelayanan sosial yang diselanggarakan oleh negara

bisa tersebar secara merata dan adil.

Karya Richard Titmuss, Essays on the Welfare State (1958) telah

mendapat tempat istimewa dalam studi-studi tentang negara

kesejahteraan, Buku Titmuss ini dapat dikatakan sebagai magnum-opus

yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai

berikut: "a welfare state is a state in which organized power is

deliberately used through politics and administration in an effort to

modify the play of market forces to achieve social prosperity and

economic well-being of thepeople".3

2

Edi Suharto, Kebijakan Sosial:Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: ALFABET, 2007), h. 57.

3 Richard Titmuss, “Essays on the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed.,

Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial.

Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk

memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan

hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial

jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga

mereka dapat menghadapi masa-masa krisis, seperti sakit, usia lanjut,

menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak

pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status

dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan

sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak

balita), sanitasi, dan air bersih.4

Negara kesejahteraan sering ditengarai dari atribut-atribut

kebijakan pelayanan sosial dan transfer sosial yang disediakan negara

kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan,

pengurangan kemiskinan sehingga negara kesejahteraan dan kebijakan

sosial sering diidentikkan.5 Namun hal tersebut dinilai kurang tepat

karena kebijakan sosial dan negara kesejahteraan tidak mempunyai

hubungan dua arah. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan

negara kesejahteraan, tapi sebaliknya negara kesejahteraan selalu

membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.6

Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara

kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (i) social

4 Titmuss, “Essays on the Welfare State” h. 12. 5

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES,2006), h. 8.

6

citizenship; (ii) full democracy; (iii) modern industrial relation systems;

serta (iv) rights to education and the expansion of modern mass

education systems.7 Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara

kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial

sebagai “penganugerahkan hak-hak sosial” (the granting of social rights)

kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan

(citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.8

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari

ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan

yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya

sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan

sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak

sosial dan social citizenship ini digunakan oleh negara untuk menata

ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan

kelas yang terjadi. Seperti yang di ungkapan oleh Esping-Andersen: “…negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk

melakukan intervensi terhadap, atau mengoreksi struktur

ketidaksetaraan yang ada. Namun, merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan

yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial…”.9

Jelaslah bahwa negara kesejahteraan adalah lebih dari kumpulan

kebijakan sosial. Keberadaannya tidak bisa dengan sederhana diukur

melalui besaran pengeluaran sosial oleh negara karena negara

7

Esping-Andersen “Three World of Welfare Capitalism” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 9.

8 Esping-Andersen “Three World of Welfare Capitalism” h. 9.

kesejahteraan adalah upaya negara untuk menggunakan kebijakan sosial

sebagai alat untuk meredefinisikan relasinya terhadap warga. Seperti

halnya yang diungkapkan Marshall:

“…istilah tersebut (negara kesejahteraan) merujuk pada suatu komitmen politik yang baru, penulisan ulang kontrak sosial antara negara dan warganya.. yang melibatkan pengakuan atas hak sosial seluruh warga dan merefleksikan suatu tekad untuk menjembatani

kesenjangan kelas sosial yang ada…”.10

Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai

hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terakait, yaitu

pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (full employment).

Di satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga

untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga Negara harus

menerapakan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif untuk mendorong

partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya

basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai

melalui sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan dalam

pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah didalamnya.

Segitiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak

sosial-kebijakan aktif tenaga kerja merupakan karakteristik kunci dari

suatu negara kesejahteraan.11

Negara kesejahteraan sendiri bukanlah satu entitas berwajah

tunggal. Luas cakupan dan ragam kebijakan sosial yang diterapkan oleh

negara bervariasi dari satu negara kesejahteraan dengan negara

10 Esping-Andersen, “Social Foundation for Postindustrial Economies” h. 10-11.

kesejahteraan lainnya. Titmuss telah mengidentifikasi adanya dua

tipologi negara kesejahteraan, yaitu residual welfare state dan

institusional welfare state. Residual welfare state mengasumsikan

tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan jika dan hanya

jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada

kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marginal serta

mereka yang patut mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara.

Sedangkan institutional welfare state bersifat universal, mencakup

semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijkan sosial

yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat.12

Penggolongan Titmuss membawa kita pada pemahaman tentang

pengaruh rezim kesejahteraan terhadap kemampuan negara

kesejahteraan untuk memproduksi dan mendistribusi kesejahteraan

melalui kebijkan sosial. Rezim kesejahteraan mengacu pada pola

interaksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi

kesejahteraan antara negara, sistem pasar, dan keluarga/rumah tangga.

Ketiga lembaga tersebut merupakan penyedia kesejahteraan dan tempat

individu mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko sosial.

Masing-masing lembaga menerapkan pola pengelolaan resiko yang berbeda.

Sebagai contoh, dalam keluarga, pola alokasi kesejahteraan bersandar

pada resiprositas (reciprocity), sedangkan pada pasar basisnya adalah

pertukaran tunai (cash nexus), dan dalam negara basisnya adalah

redistribusi otoritatif (authoritative redistribution) melalui kebijakan

12

sosial. Bagaimana risiko dikelola dan siapa aktor utama pengelola

risiko/penyedia kesejahteraan akan menentukan bentuk rezim

kesejahteraan.13

2. Filosofi Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan adalah bagian dari rezim kesejahteraan.

Rezim mengacu pada seperangkat norma, prinsip, aturan dan prosedur

pengambilan keputusan, baik implisit maupun eksplisit, yang

menyatukan ekspektasi para aktor dalam wilayah tertentu dalam

kehidupan sosial.14 Sebagai temuan kelembagaan (institutional invention)

dalam suatu bentuk rezim, negara kesejahteraan juga terikat dan

didasarkan pada kerangka etik spesifik. Barr (1998) menyatakan bahwa

kerangka etik negara kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai

Katolik dan pengaruh doktrin karitatif sosial (social charity) gereja. Hal

senada juga diungkapkan oleh Huber dan Stephens (2001) maupun

Manow (2004) yang menengarai pengaruh doktrin sosial katolik dalam

desain dan proses pengembangan negara kesejahteraan di negara-negara

Eropa. Manow menyimpulkan bahwa perbedaan rezim kesejahteraan di

negara-negara Eropa juga dipengaruhi oleh “ragam” basis religius, yang

didalamnya negara-negara dengan basis Protestan reformis lebih memilih

rezim kesejahteraan liberal; negara dengan basis Protestan Lutheran

cenderung kearah rezim sosial demokrat; sedangkan negara dengan basis

13

Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 13-14.

Gereja Katolik Roma lebih condong ke rezim kesejahteraan

konservatif.15

Kelley (1994) menyatakan bahwa etika Katolik yang “alergi”

terhadap orientasi-diri (selfishness) dan ketamakan (avarice),

menyebakan munculnya paham keadilan sosial yang menjadi legitimasi

intervensi negara terhadap mekanisme pasar.16 Kelley membagi paham

keadilan sosial menjadi dua aliran, yaitu Welafrism dan egalitarianism.

Welafrism memandang bahwa individu mempunyai hak untuk

mendapatkan kebutuhan dasar tertentu dalam hidup, sehingga menjadi

kewajiban masyarakat untuk memastikan setiap individu mempunyai

akses pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sistem kapitalis laissez-faire

tidak mampu menjamin tercapainya hal tersebut, sehingga dibutuhkan

intervensi negara untuk memodifikasi pasar agar bisa memenuhi

tanggung jawab distribusinya. Egalitarianism, disisi lain, menyatakan

bahwa kemakmuran yang diproduksi oleh masyarakat harus

didistribusikan dengan adil. Sistem kapitalis berbasis pasar cenderung

membenarkan bahkan mendorong terjadinya kesenjangan, baik

pendapatan maupun kemakmuran di antara individu-individu. Inilah yang

menyebabkan dibutuhkannya negara untuk memastikan terjadinya

distribusi kemakmuran yang lebih merata.

Paham ini sangat dekat dengan pandangan liberal dalam teori

sosial. Seperti yang diungkapkan George dan Wilding dalam Barr (1998),

15

Philip Manow, “The Good, the Bad,and the Ugly: Esping-Andersen’s Regime Typology and the Religious Roots of the Western Welfare State,” dalam Triwibowo dan Bahagijo,

Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 19. 16

kaum liberal memandang bahwa: (i) kapitalisme merupakan sistem yang

paling efisien dibandingkan dengan sistem lain yang ada; (ii) meskipun

efisien, kapitalisme mempunyai efek negatif berupa kemiskinan dan

ketimpangan; (iii) negara mampu mengatasi efek negatif tersebut.

Berbeda dengan kaum natural –right libertarian (seperti Nozick), yang

memandang intervensi negara salah secara moral, dan kaum empirical

libertarian (seperti layaknya Hayek dan Friedman), yang memandang

bahwa campur tangan negara akan menurunkan kesejahteraan agregat,

kaum liberal meyakini pentingnya fungsi redistribusi kesejahteraan dari

negara untuk menjamin terjadinya keadilan sosial dan pemerataan dalam

sistem kapitalis.17 Merujuk pada Beveridge:

“(adalah suatu hal yang penting) untuk menggunakan kuasa negara, sepanjang diperlukan dengan tanpa

batasan apapun, untuk menghindari merajalelanya lima „iblis’

utama didalam tatanan masyarakat, yaitu ketamakan, penyakit

menular, ketidakpedulian, kekejaman (squalor), serta kesia-siaan

(idleness)”18

Seperti halnya Beveridge, Keynes memandang bahwa kapitalisme

tidak mengatur dirinya sendiri.19 Berbeda dengan yang dijanjikan hukum

pasar say, permintaan tidak selalu bisa mengimbangi tingkat produksi.

Keynes menunjukkan bahwa kapitalisme, sebagai suatu sistem ekonomi,

tidak selalu akan dengan sendirinya mengoordinasi permintaan dan

penawaran dengan harmonis melalui mekanisme pasar bagi keseluruhan

17

Nicholas Barr, “The Economics of the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo,

Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 20-21. 18 Barr, “The Economics of the Welfare State”

h. 22. 19

perekonomian, khususnya ketika terjadi defisit permintaan agregat.20

Kaum kolektivis setengah hati, seperti Keynes, Galbraith, dan Beveridge,

sependapat dengan pandangan liberal dan percaya tentang dibutuhkannya

peran negara dalam perokonomian. Mereka berpendapat bahwa negara

dibutuhkan untuk memikul tanggung jawab pengelolaan perekonomian

guna memelihara suatu agregat permintaan yang akan menjamin

kesempatan kerja penuh.21 Mereka juga percaya bahwa tanpa tindakan

pemerintah, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mengahapuskan

kemiskinan.22

Hanya saja, seperti disampaikan Tawney, negara kesejahteraan

bukanlah wujud dari sosialisme.23 Dalam format negara kesejahteraan

memang terdapat persinggungan antara pemikiran liberal dan kolektivis sosial demokrat, khususnya dalam area “social justice” dan “mutual

responsibility and the duty of the strong aid to the weak”.24 Namun,

persinggungan tersebut tidak bisa menghapuskan perbedaan dasar

diantara pandangan kolektivis dan liberal. Kaum kolektivis menilai

negara kesejahteraan sebagai bentuk peralihan dari kapitalisme

laissez-faire menuju sosialisme, sehingga dalam kaca mata mereka, negara kesejahteraan tidak pernah lebih dari suatu “tahapan antara” (a staging

post in the transition).25 Kaum kolektivis Marxian bahkan menilai

20

George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h. 82. 21

George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.90. 22

George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.93. 23

George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h.108.

24 Nicholas Barr, “The Economics of the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo,

Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 22. 25

negara kesejahteraan bukan didorong oleh motif keadilan sosial,

melainkan lebih sebagai tipu daya kaum kapitalis untuk melindungi

kepentingan kapitalisme itu sendiri. Negara kesejahteraan kemudian

hanya berfungsi membantu memenuhi kebutuhan industri kapitalis untuk

tenaga kerja terdidik yang sehat, dan itu adalah uang tebusan yang

dibayar oleh elite penguasa yang mengandung kerusuhan sosial.26

Pandangan a la Marx ini akurat pada tahap awal pengembangan negara

kesejahteraan, khususnya di Eropa kontinental yang konservatif, tapi

menjadi tidak akurat dengan makin berkembangnya pengakuan hak

sosial warga yang makin universal, khususnya di Skandinavia.

Rawls, Keynes, Beveridge, maupun Galbraith, sebaliknya,

bukanlah kolektivis. Mereka memandang kapitalisme sebagai sistem

yang paripurna dan negara kesejahteraan adalah upaya untuk

menyelamatkan kapitalisme agar bisa lebih diterima secara moral dengan

menggunakan campur tangan negara.27 Apa yang ingin mereka capai

adalah menyelamatkan kapitalisme dan unsur-unsur pentingnya, sambil

mengurangi atau menghapus hal-hal yang sekarang tidak dapat diterima.

Keynes melihat kesalahan-kesalahan kapitalisme lebih sebagai kesalahan

teknis daripada kesalahan mendasar. Kapitalisme, merujuk pada Keynes,

jika dikelola secara bijak mungkin dapat menjadi alat yang efisien untuk

mencapai tujuan ekonomi dibandingkan dengan sistem lain manapun

yang dibayangkan. Melalui tindakan yang tepat ia percaya bahwa suatu

26

Triwibowo dan Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, h. 23. 27

jalan tengah dapat ditemukan antara anarki laissez-faire dan kelaliman

totaliterisme.28 Negara kesejahteraan, dengan demikian, merupakan jalan

tengah tersebut.

3. Sejarah dan Dinamika Negara Kesejahteraan

Gagasan Negara kesejahteraan lahir di Eropa sebagai respon

kemiskinan akibat proses industrialisasi pada abad 19. Munculnya

teknologi baru dalam industri dimana mesin-mesin mengambil peran

lebih dan menggantikan tenaga manusia mengakibatkan pengangguran

dan menurunkan upah buruh. Dengan demikian, maka sumber

kemiskinan ada dua, upah buruh rendah dan pengangguran.

Di Jerman cikal bakal Welfare State adalah program kesejahteran

yang diciptakan oleh Kanselir Jerman, Otto Van Bismark (1815-1878).

Latar belakang ontologisnya adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh

proses industrialisasi yang menimbulkan kemerosotan kesejahteraan

dikalangan kaum buruh. Karena kekhawatiran terhadap gerakan sosialis

yang merebak kuat di Jerman ketika itu, maka Bismark berusaha

membendungnya dengan program kesejahteraan dalam bidang yang

sempit, yaitu jaminan sosial dalam bentuk skema asuransi oleh negara.

Tapi UU itu disertai dengan UU Anti-Sosialis pada tahun 1878, yang

pada intinya adalah pemberangusan kebebasan pers.29 Dalam kasus ini

program kesejahteran sosial yang di gagas oleh Bismark adalah sebagai

peredam dari gerakan sosialisme yang masiv di negara-negara eropa

28

George dan Wilding, Ideologi dan Kesejahteran Rakyat, h. 84. 29

dalam konteks ini adalah Jerman. Setelah Jerman pada tahun 1884

menerapkan sistem asuransi nasional wajib pertama untuk

penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark dan

Negara-negara Skandinavia lain ikut menyusul.

Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) adalah

merupakan tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara

kesejahteraan. Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance

and Allied Services (asuransi sosial dan kumpulan pelayanan sosial),

yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge, menyebut

kekurangan (want), kemelaratan (squalor), Kebodohan (ignorance),

Penyakit (disease) dan Kemalasan (idleness) sebagai „the five giant evil’

(lima setan-setan raksasa) yang harus diperangi. Dalam laporan itu,

Beveridge, memiliki gagasan-gagasan mengenai perlindungan hak-hak

warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu dengan

menciptakan sebuah sistem asuransi sosial yang komperhensif. Menurut

Beveridge, hanya sistem itu yang mampu memberikan kesejahteraan dan

mampu melindungi hak-hak warga negara dari mulai lahir hingga

meninggal (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak

hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di

Eropa dan bahkan hingga ke Amerika Serikat dan kemudian menjadi

dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara

tersebut.30

Kesejahteraan sosial dengan sistem asuransi yang digagas oleh

Beveridge, memiliki banyak kekurangan. Karena dengan menggunakan

dasar prinsip dan skema asuransi, banyak resiko-resiko yang dihadapi

oleh warga negara, terutama ketika mereka tidak mampu membayar

kontribusi (premi). Kemudian asuransi sosial juga tidak mampu

merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti; orang cacat,

orang tua tunggal, serta orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Manfaat asuransi sosial terkadang tidak mampu memenuhi kesejahteraan

warga negara, karena jumlahnya yang terlalu kecil sehingga hanya

mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal.

Marshall, memiliki pemikiran yang berbeda mengenai

kesejahteraan sosial terutama dalam konteks kapitalisme. Menurutnya

kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial menjadi

tanggungjawab semua warga negara. Warga negara memiliki kewajiban

kolektif untuk memperjuangkan kesejahteraan orang lain lewat sebuah

lembaga yang disebut negara. Ketidakadilan yang disebabkan karena

ketidak sempurnaan pasar menyebabkan kesejahteraan sosial tidak

tumbuh secara merata dalam kehidupan warga negara. Menjadikan

negara sebagai lembaga yang mampu menciptakan pelayanan sosial dan

kesejahteraan sosial merupakan sebuah solusi untuk menutupi dan

mengurangi ketidak sempurnaan pasar dan juga untuk mengurangi

dampak-dampak negatif dari sistem kapitalisme.31

Pematangan konsep negara kesejahteraan terjadi pada periode

akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada periode-periode tersebut di

negara-negara Eropa khususnya, kebijakan-kebijakan sosial tumbuh

dengan pesat dan negara banyak mengeluarkan kas negaranya untuk

menciptakan pelayanan sosial. Negara-negara Eropa banyak mengadopsi

berbagai program jaminan sosial baru, seperti; program pensiun, program

jaminan orang cacat, dan santunan bagi pengangguran.32

Program-program kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh negara terus

mengalami peningkatan sesuai dengan kemajuan industrialisasi dan laju

pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Sistem negara kesejahteraan mencoba menjadi penyeimbang

antara peran negara dan pasar, antara oligarki dan redistribusi ekonomi,

antara pertumbuhan dan pemerataan. Seperti Amerika Serikat, Inggris,

Kanada, Uni Eropa dan negara Skandinavia, menganut negara

kesejahteraan atau welfare state sebagai langkah untuk membangun

kesejahteraan sosial warganya. Seperti telah dijelaskan diatas, pada

hakikatnya kesejahteraan sosial merupakan hak asasi warga negara yang

wajib dipenuhi oleh negara. Maka, hak asasi merupakan sebuah titik

sentral pertimbangan negara dalam pengambilan kebijakan-kebijakan

sosial. hak-hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,

yaitu; hak untuk mendapatkan keamanan sosial, hak mendapatkan

pekerjaan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak

mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan

32

jaminan-jaminan sosial lainnya. Bila hak warga negara tidak dipenuhi

oleh negara maka negara telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dan

tidak menjalankan fungsinya.33

Upaya untuk menyingkirkan peranan negara atau intervensi

negara terhadap kebijakan-kebijakan publik telah dimulai sejak lahirnya

pemikiran aliran Kanan Baru, aliran ini sering disebut ekonomi

Thatcherisme atau Reaganisme.

Neoliberalisme pertama kali dipraktekkan oleh Perdana Menteri

Margareth Thatcher di Inggris, yaitu dengan menghapus kewajiban

negara memikul tanggung jawab terhadap rakyat yang tidak produktif,

meminggirkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan full employment

(kesempatan kerja penuh), memangkas secara radikal subsidi-subsidi

sosial, dan sebagai gantinya, pemerintahan Thatcher lebih mementingkan

pelayanan terhadap swasta, melakukan pemotongan pajak, menjalankan

program privatisasi/swastanisasi dan liberalisasi, menghilangkan

pengawasan terhadap penyiaran, telekomunikasi, transportasi, dan

perikanan, kemudian membabat habis seluruh serikat buruh dan

menyalahkannya sebagai penyebab rendahnya kinerja industri Inggris.34

Pelucutan peran negara terus berlanjut lewat pengaruh globalisasi

pada abad ke-21. Istilah globalisasi menempati berbagai agenda

intelektual dan politik. Kata itu sekarang muncul dimana-mana, pidato

politik tidak lengkap, atau manual bisnis tidak dapat diterima jika tidak

33

Negara dan Kesejahteraan, artikel diakses pada 6 September 2015 dari http://www.inilah.com/berita/2008/07/24/40004/negara-dan-kesejahteraan/.

34

menyebut kata globalisasi. Globalisasi dengan segala kebaikan dan

keburukannya telah mendorong perdebatan intens, dan menjadi pusat dari

sebagian besar diskusi politik dan perdebatan ekonomi.35

Istilah globalisasi berakar pada konsep yang lebih umum bahwa

akumulasi modal, perdagangan dan investasi tidak lagi dibatasi pada

negara-bangsa. Dalam pengertiannya yang lebih umum, globalisasi

mengacu pada aliran-aliran barang, investasi, produksi dan teknologi

lintas bangsa. Globalisasi telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru

dengan lembaga-lembaga dan konfigurasi-konfigurasi kekuasaannya

yang menggantikan struktur-struktur sebelumnya yang diasosiasikan

dengan negara-bangsa.36

Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap

negara kesejahteraan (welfare state). Batas dan kekuatan negara yang

semakin memudar, organisasi-organisasi independen, badan-badan

supra-nasional dan perusahaan perusahaan multisupra-nasional. Sebuah konsekuensi

logis dari kecenderungan global dan telah memunculkan kritik terhadap

sistem negara kesejahteraan yang dipandang tidak tepat lagi untuk

diterapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan suatu negara.

Bahkan berkembangnya anggapan yang menyatakan bahwa negara

kesejahteraan telah mati (welfare state has gone away and died).37

35

Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, dengan judul asli buku; “The Third Way: The Renewal of Social Democracy” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),

Cet. Ke-4, h. 32. 36

James Petras dan Henry Veltmeyer, Imperialisme Abad 21, dengan judul asli buku; “Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 Century” (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2002), h.37.

37 Edi Suharto, “

Peta dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara”, artikel diakses

pada tenggal 12 September 2016 dari

Edi Suharto, dalam makalahnya yang berjudul “Islam dan Negara

Kesejahteraan” mengutip dari bukunya Ramesh Misrah, yang berjudul

“Globalization and welfare state” , dijelaskan bahwa globalisasi telah

membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan

sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank)

dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF)

menjual kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara

berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil

pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan

terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.38

Adanya anggapan yang mengatakan bahwa negara kesejahteraan

telah berakhir (mati), karena tidak mampu menghadapi ancaman

globalisasi dan berkuasanya sistem kapitalisme adalah sebuah anggapan

yang tidak benar. Sistem Negara Kesejahteraan masih tetap berdiri kokoh

dengan segala skema-skema kesejahteraan sosial yang dipraktekkan di

negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, bahkan di negara-negara yang

menganut paham liberal yang kuat seperti Amerika, Inggris dan

Australia. Dalam hal ini, negara kesejahteraan sedang mengalami

reformulasi dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan perubahan tatanan

global. Jadi, sangat salah bila menganggap sistem negara kesejahteraan

telah menemui akhir dari sejarahnya.

38 Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan”, artikel diakses pada tanggal 25 September 2016 dari

Salah satu bukti yang mampu mematahkan mitos the end of

welfare state, adalah masih beroperasi 3 (tiga) model negara

kesejahteraan yang dipraktekkan oleh negara-negara di dunia, yaitu:39

1. Model Residual (Residual Welfare State)

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang

meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia

Baru. Model negara kesejahteraan residual dicirikan dengan basis

rezim kesejahteraan liberal dan pemberian jaminan sosial kepada

warga negara secara terbatas dan selektif, serta adanya kesempatan

besar bagi swastanisasi pelayanan publik. Umumnya pelayanan

sosial yang diberikan berjangka pendek dan relatif kecil.

2. Model Universal (Universalist Welfare State)

Model universal sering juga disebut sebagai The

Scandinavia Welfare State. Model ini diadopsi oleh negara-negara

seperti; Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Belanda.

Model negara kesejahteraan ini dicirikan dengan basis rezim

kesejahteraan sosial demokrat dan jaminan sosial yang diberikan

kepada warga negara bersifat komprehensif.

3. Model Korporasi (Social Insurance Welfare State)

Model korporasi ini diadopsi oleh negara-negara seperti;

Jerman, Austria, Belgia, Prancis, Italia, dan Spanyol. Model negara

kesejahteraan ini dicirikan dengan basis rezim kesejahteraan

konservatif dan jaminan sosial yang diberikan kepada warga negara

39

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan

dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi

terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pilar,

yaitu; pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Dalam hal ini,

pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan

terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan

kontribusi melalui skema asuransi sosial. Ide model negara

kesejahteraan ini pertama kali dikembangkan oleh Otto Van

Bismarck dari Jerman, dan model negara kesejahteraan ini sering

disebut sebagai model Bismarck.

Globalisasi yang menjadi anak kandung dari sistem kapitalisme

memiliki peran yang besar dalam upaya pelucutan segi tiga “suci”

(pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja penuh-jaminan sosial) sistem

negara kesejahteraan. Seiring perubahan tatanan global dan perekonomian

dunia, peristiwa itu telah memaksa sistem negara kesejahteraan yang

dipraktekkan di beberapa negara-negara direstrukturisasi. Restrukturisasi

itu sebenarnya lebih kepada upaya untuk melucuti skema-skema

kesejahteraan yang ada dalam sistem negara kesejahteraan.40

Negara memang bukan satu-satunya lembaga yang dapat

menyelenggarakan pelayanan sosial kepada warga negaranya. Namun,

negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada

warga negaranya sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan sosial,

dan mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat dari

pada masyarakat, dunia usaha atau lembaga-lembaga kemanusiaan

40

internasional. Negara sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik

yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, memiliki kewajiban untuk

memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak dasar warga negara,

ekonomi dan budaya.

Edi Suharto, dalam makalahnya yang berjudul “Negara

Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, mengutip dari buku Bessant, Rob

Watts Judith, Tony Dalton dan Paul Smith yang berjudul, “Talking Policy:

How Social Policy in Made”, menjelaskan bahwa akar atau ide dasar

konsep negara kesejahteraan telah ada sejak abad ke-18, yaitu ketika

Jeremy Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest

happiness (welfare) of the greatest number of their citizens (kebahagiaan

terbesar atau kesejahteraan dari sebanyak-banyaknya warga negara

mereka). Ia mencoba menjelaskan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan

dengan menggunakan istilah kegunaan (Utilitarian). Menurutnya segala

sesuatu yang mampu menciptakan atau menghadirkan kebahagiaan yang

lebih adalah sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya sesuatu yang tidak

menghadirkan kebahagiaan atau kesejahteraan adalah sesuatu yang buruk.

Dalam hal ini ia ingin menjelaskan bahwa negara harus mampu

menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak mungkin untuk

rakyat. Negara pun harus mampu melakukan upaya reformasi hukum yang

tidak mengarah kepada kesejahteraan, peran konstitusi dan penelitian

gagasan-gagasannya itu ia digelari sebagai “Bapak Negara Kesejahteraan” (father

of welfare state).41

37 BAB III

NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UUD 1945

A. Latar Belakang Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pancasila

Dalam penetapan tujuan-tujuan hidup berbangsa dan bernegara, sebuah

bangsa merumuskan konsep-konsep tersendiri yang diidentifikasi oleh pemimpin

dan rakyatnya sebagai kristalisasi dari hasrat dan ikhtiar untuk membumikan

apa-apa yang dianggap sebagai ideal. Dasar dan ideologi negara seringkali menjadi

payung dan sumber referensi utama untuk pencarian tujuan-tujuan bersama

tersebut. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai sumber mata air

konseptual tersebut sehingga darinyalah kemudian para pendiri bangsa

merumuskan model-model tata pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara

dalam segala bidang. Termasuk dalam konteks negara kesejahteraan di Indonesia,

Pancasila merupakan sumber telaah penting. Sehingga membaca dan mempelajari

teks serta konteks dalam proses perumusan Pancasila adalah jalan untuk

menemukan pengetahuan tentang bagaimana negara ini dirancang.

Sejarah konseptualisasi pancasila sudah melewati beberapa fase yang panjang, fase “pembuahan” ,fase “perumusan” dan fase “pengesahan”. Fase

“pembuahan” dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk

mencari sintesis antar ideologi dan gerakan. Fase “perumusan” dimulai pada masa

persidangan pertama BPUPK dengan pidato Soekarno (1 juni) yang kemudian

memunculkan istilah pancasila, dan di godok melalui pertemuan Chuo Sangi in