PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU

TUMBUHAN PADA BUDIDAYA KENTANG DI KECAMATAN

PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG, DAN NILAI

EKONOMINYA

CHRISTINE ESLITA

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

ABSTRAK

CHRISTINE ESLITA. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Budidaya Kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan Nilai Ekonominya. Dibimbing oleh ALI NURMANSYAH dan GEDE SUASTIKA.

Kentang merupakan salah satu komoditas makanan pokok yang paling penting di dunia setelah selain beras, jagung dan gandum. Kemampuan produktivitas kentang hanya mampu memenuhi 10% dari total konsumsi nasional, yaitu 8,9 juta ton per tahun. Rendahnya produksi kentang dipengaruhi beberapa faktor dan salah satu diantaranya adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Penggunaan musuh alami dan pestisida masih kurang praktis dan efektifitasnya belum terbukti di mata petani. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan informasi di atas, maka penelitian yang mengkaji nilai ekonomi dari cara pengendalian OPT yang dilakukan pada tanaman kentang perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu wawancara langsung dengan petani dan melalui pengamatan di lapangan. Wawancara dilakukan secara perseorangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di dalam kuisioner. Jumlah responden adalah sebanyak 30 petani, dipilih secara

convenience sampling (paling mudah ditemui) di lapangan. Metode selanjutnya

yaitu pengamatan OPT di lapangan yang bertujuan untuk mendukung jawaban yang telah diberikan oleh petani. Pengamatan OPT tersebut berupa foto-foto hama dan penyakit yang diperoleh dari lapangan. Hampir seluruh petani kentang melakukan pengendalian kimiawi sebagai teknik pengendalian utama, sebanyak 63% dari seluruh petani Pangalengan memilih teknik pengendalian kimiawi dibandingkan teknik pengendalian campuran (kimiawi dan non-kimiawi). Hama dan penyakit yang utama pada pertanaman kentang adalah busuk daun, gaang atau anjing tanah (Gryllotalpa spp), dan lalat pengorok (Liriomyza huidobrensis). Rasio manfaat-biaya pada serangan yang ringan tidak memiliki perbedaan nilai yang cukup jauh baik dengan metode kimiawi maupun campuran metode kimiawi dan non kimiawi. Pada saat OPT banyak menyerang tanaman kentang, maka rasio manfaat-biaya pada pengendalian secara kimiawi mendekati angka nol menunjukan pada keadaan serangan cukup besar atau dapat dikatakan berat.

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU

TUMBUHAN PADA BUDIDAYA KENTANG DI KECAMATAN

PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG, DAN NILAI

EKONOMINYA

CHRISTINE ESLITA A34053258

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

Judul Skripsi : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Budidaya Kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan Nilai

Ekonominya Nama Mahasiwa : Christine Eslita NIM : A34053258

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Ali Nurmansyah, M.Si Dr. Ir. Gede Suastika, M.Sc

NIP. 196302121990021001 NIP. 196206071987031003 Mengetahui, Ketua Depertemen Dr. Ir. Dadang, MSc NIP. 196402041990021002 Tanggal lulus:

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 15 April 1987 sebagai anak ke- tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Besly Frank Simatupang dan Ibu Rosita Barus.

Penulis memperoleh pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas di SMU Sutomo 1 Medan dan menyelesaikannya pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis diterima di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama di IPB penulis pernah aktif di dalam UKM PMK IPB sebagai koordinator bidang pelayanan pemerhati KKP PMK IPB selama periode 2007-2008.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Budidaya Kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan Nilai Ekonominya ini merupakan salah satu syarat tugas akhir di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, Departemen Proteksi Tanaman.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, semangat dan kasih sayang, serta doanya untuk keberhasilan penulis seluruhnya. Serta kepada kakak-kakakku yang setia menyokong semangat bagi penulis dan terimakasih untuk dukungan, semangat dan doanya aku bangga punya keluarga seperti kalian.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Ali Nurmansyah, MSi dan Dr.Ir. Gede Suastika, MSc selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan saran kepada penulis sampai pada penulisan tugas akhir ini. Terima kasih kepada Dr. Ir. Dadang, MSc sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam kegiatan akademik, terima kasih kepada Ir. Ivonne Oley Sumarauw, MSi selaku dosen penguji tamu atas masukannya kepada penulis.

Terimakasih pula kepada sejumlah kerabat dan teman-teman baik saya yang telah membantu serta member bantuan baik dalam semangat dan bantuan kalian. Terimakasih kepada pak Agus, mbak Kristin, bu Ning yang telah membantu saya untuk melakukan survei. Terimakasih juga kepada teman-teman saya, terutama Fity yang benar-benar sangat baik hati membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan, Triva, Huda, Lenny yang setia membentu saya saat penulis mengalami kesulitan dalam berlangsungnya penelitian. Terimakasih kepada segenap Petani dan Gapoktan yang telah membantu saya selama penelitian di Pangalengan, Bu Kades atas bantuan tempat tinggalnya, Bapak Kadus yang telah banyak membantu untuk mengarahkan lokasi survei, terimakasih atas segenap perangkat desa Pangalengan, dan terimakasih atas dukungan segenap angkatan 42 yang telah menyokong semangat agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.

Bogor, September 2010

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR ... viii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

Manfaat Penelitian ... 2

TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Sejarah Awal Perkembangan Distribusi Kentang ... 3

Bioekologi Tanaman Kentang ... 3

Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kentang ... 4

Tindakan Pengendalian OPT... ... 10

Nilai Ekonomi ... ... . 12

BAHAN DAN METODE ... 13

Tempat dan Waktu Penelitian ... 13

Metode Penelitian ... 13

Analisis Data ... 14

Karakteristik Petani Kentang ... 14

Masalah OPT dan Tindakan Pengendalian ……… 14

Hubungan antara Karakteristik Petani dengan Tindakan Pengendalian OPT ………... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 15

Kondisi Lahan ... 15

Karakteristik Petani Kentang ... 15

Masalah OPT dan Tindakan Pengendalian ... 17

Hama ... 17

Penyakit ... 18

Tindakan Pengendalian ... 21

Hubungan antara Karakteristik Petani dan Tindakan Pengendalian ……… 23

Analisis Ekonomi Pengendalian OPT ………. 26

Kesimpulan ... 30

Saran ... 30

DAFTAR PUSTAKA ... 31

DAFTAR GAMBAR

No Halaman

Teks

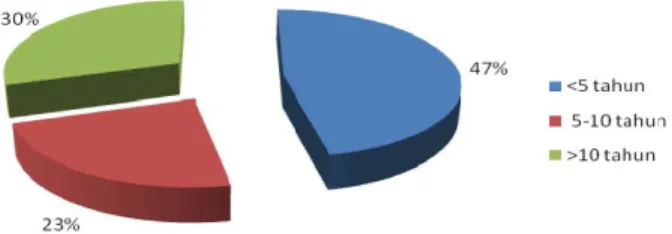

Gambar 1 Distribusi pengalaman berusaha tani petani kentang ... 15

Gambar 2 Persentase luas kebun kentang ... 16

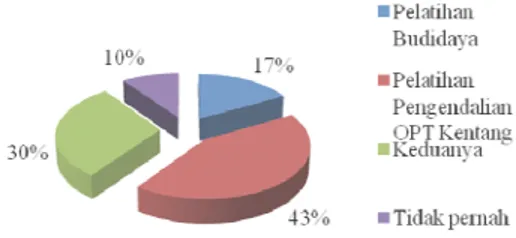

Gambar 3 Persentase jenis pelatihan yang diikuti oleh petani ... 17

Gambar 4 Gejala penyakit lodoh pada daun kentang ... 19

Gambar 5 Gejala tanaman kentang yang terserang layu bakteri ... 20

Gambar 6 Gejala tanaman yang mungkin terserang virus ... 21

Gambar 7 Persentase organisme penganggu tanaman kentang yang penting menurut petani ... 21

Gambar 8 Persentase tindakan pengendalian OPT yang dilakukan ... 22

Gambar 9 Alasan petani memilih pengendalian kimiawi sebagai upaya utama pengendalian OPT ... 23

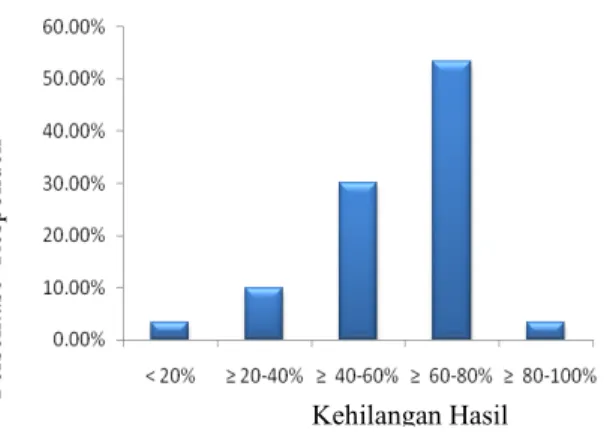

Gambar 10 Distribusi kehilangan hasil akibat serangan OPT... ... 24

Gambar 11 Hubungan pengalaman bertanam kentang dengan tindakan OPT yang digunakan ... 24

Gambar 12 Hubungan luas lahan dengan tindakan OPT yang digunakan ... ... 25

Gambar 13 Hubungan antara jenis pelatihan yang diikuti petani dengan tindakan pengendalian OPT yang dilakukan ... 26

Gambar 14 Persentase perkiraan biaya pestisida petani per hektar per musim tanam (ribu rupiah) ... 26

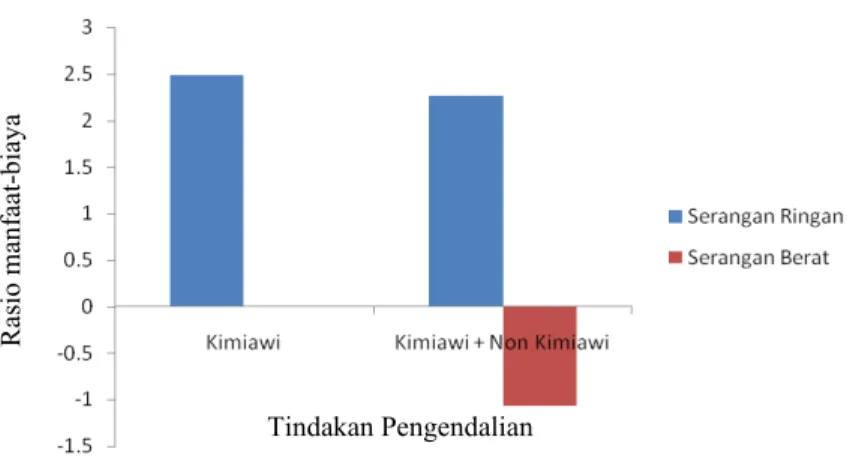

Gambar 15 Perbandingan rasio manfaat-biaya antara dua teknik pengendalian pada kondisi serangan OPT yang berbeda .. 27

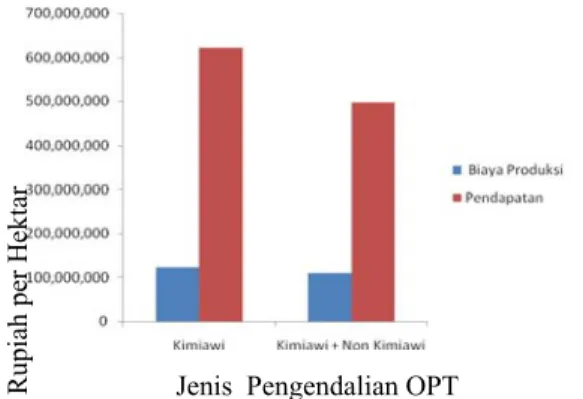

Gambar 16 Rata-rata biaya produksi dan pendapatan dalam kondisi serangan OPT berat ... 28

Gambar 17 Rata-rata biaya produksi dan pendapatan dalam kondisi serangan OPT ringan ... 28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kentang merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber bahan pangan karbohidrat lain selain beras, jagung dan gandum (Samadi 1997). Kentang sangat digemari banyak orang dan di beberapa tempat tertentu kentang digunakan sebagai makanan pokoknya. Selain itu, kentang mengandung banyak vitamin seperti vitamin B, vitamin C dan sejumlah vitamin A. Sebagai pengganti karbohidrat yang penting di Indonesia, kentang dianggap sebagai sayuran yang mewah.

Produksi kentang Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 5% per tahun dan mencapai lebih dari 1 juta ton pada 2006 dengan luas areal sebesar 60.000 hektar. Saat ini, produktivitas tanaman kentang baru mencapai 16,9 ton per hektar, padahal Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA) telah mengeluarkan bibit unggul bersertifikat yang produktivitasnya bisa mencapai 30 ton per hektar. Kemampuan produksi kentang Indonesia hanya mampu memenuhi 10% dari konsumsi kentang nasional yaitu sebesar 8,9 juta ton per tahun. Pada tahun 2005 dilaporkan bahwa rata-rata produksi kentang nasional di Indonesia baru mencapai 15 ton per hektar. Namun, dengan menanam benih bebas penyakit varietas unggul seperti "Granola L", petani di wilayah Pengalengan dan Lembang dapat memanen hasil 35 ton per hektar (Anonim 2005).

Rendahnya produksi kentang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satu diantaranya adalah serangan hama dan penyakit tanaman (Sunarjono 2007). Untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit tersebut, umumnya petani hanya mengandalkan kepada penggunaan pestisida sintesis yang relatif mudah didapatkan dan diyakini mampu membasmi hama dan penyakit dalam sekejap. Petani tidak peduli terhadap efek samping negatif yang ditimbulkan penggunaan bahan kimia tersebut. Sementara itu, alternatif teknik pengendalian selain bahan kimia sintesis seperti penggunaan musuh alami dan pestisida botanis masih kurang praktis dan efektifitasnya belum terbukti di mata petani. Hal ini terjadi, salah satunya, karena kurangnya informasi terutama tentang keuntungan ekonomis dari alternatif teknik pengendalian selain pestisida sintetis tersebut.

Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan informasi di atas, maka penelitian yang mengkaji nilai ekonomi dari cara pengendalian OPT yang dilakukan pada tanaman kentang ini perlu dilakukan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui cara pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman kentang yang sekarang dilakukan oleh petani di Desa Pangalengan dan mengestimasi nilai ekonomi dari cara-cara pengendalian OPT tersebut.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi terkini tentang teknik pengendalian OPT pada tanaman kentang di salah satu sentra produksi kentang di Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Awal Perkembangan Distribusi Kentang

Kentang diketahui berasal dari wilayah Pegunungan Andes di Peru dan Bolivia dan diketahui suku Inka telah memanfatkan kentang sebagai bahan pangan sekitar 2000 tahun sebelum adanya Spanyol menjajah suku Inka tersebut. Kentang diyakini berasal dari nama dalam bahasa Inka ‘papa’ atau ‘batata’ dalam bahasa India Karibia yaitu ubi jalar. Namun, karena terdapat kaitan dengan bangsa Irlandia, maka itu walaupun ditanam dimanapun tetap disebut dengan ‘Kentang Irlandia’ (Rubatzy dan Yamaguchi 1995).

Introduksi kentang dari AS ke Spanyol sekitar tahun 1570 menyebabkan pertumbuhan dan distribusi yang hebat dari suatu pangan baru yang berdampak pada kemajuan perekonomian (Rubatzy dan Yamaguchi 1995). Dari Spanyol, kentang dibawa ke sejumlah negara Eropa sekitarnya, dan dalam waktu kurang dari 100 tahun, kentang ditanam cukup luas diberbagai wilayah Eropa. Lalu, terjadi introduksi ke negara Asia seperti India (tahun 1610), Cina (tahun 1700), dan Jepang (tahun 1766) (Rubatzy dan Yamaguchi, 1995).

Bioekologi Tanaman Kentang

Kentang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik bila ditanam pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya. Keadaan iklim dan tanah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, di samping faktor penunjang lainnya. Kentang dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi antara 500-3.000 m di atas permukaan laut. Kondisi lapang yang baik bagi tanaman kentang adalah pada ketinggian 1.300 m dpl dengan suhu relatif sekitar 20°C. Tetapi kentang dapat tumbuh lebih baik pada suhu rata-rata 15-20˚C. Jika suhu rata-rata melebihi 23˚C, daun biasanya akan menjadi kecil dan jarak antarruas menjadi lebih panjang (Soelarso 1997). Selain, itu daerah dengan curah hujan 200-300 mm setiap bulan atau 1.000 mm selama masa pertumbuhan kentang merupakan daerah yang baik untuk pertumbuhan kentang. Tanah yang baik untuk kentang adalah tanah yang subur, dalam, drainase baik, dan pH antara 5-6,5. Menurut Samadi (1997), berdasarkan warna umbinya, kentang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagai berikut: (1) Kentang putih, yaitu jenis kentang yang

memiliki warna putih pada daging umbi dan kulitnya, misalnya, varietas marita,

donate, radosa, diamante, dan lain-lain, (2) Kentang kuning, yaitu jenis kentang

yang memiliki warna kuning pada umbi dan kulitnya, misalnya, varietas patrones,

thung, eigenheimer, rapan, granola, cipanas, segunung, cosima, dan lain-lain, dan

(3) Kentang merah, yaitu jenis kentang yang memiliki warna merah pada umbi dan kulitnya, misalnya varietas desiree dan arka.

Jenis-jenis OPT Kentang

A. Hama Penting Tanaman Kentang

Menurut Nikmah (1994), pada hasil pengamatan yang dilakukannya ditemukan beberapa hama penting di lahan pembibitan kentang di Pangalengan, Kabupaten Bandung yaitu Myzus persicae Sulz. (Hemiptera: Aphididae),

Phthorimaea operculella Zell (Lepidoptera: Gelechiidae), dan Thrips sp

(Thysanoptera: Thripidae), dengan populasi yang rendah. 1. Myzus persicae Sulz.

Hama ini peranannya sangat penting pada pertanaman kentang, karena merupakan vektor potato leafroll virus (PLRV). Seekor serangga dapat menularkan virus pada 100 tanaman. Tanaman inang primer hama ini adalah

Prunus persica (tanaman kesemek atau persik), kadang-kadang P. nigra (tanaman

ceri), dan P. tanella (tanaman amandel atau almond). Tanaman inang sekunder hama ini meliputi tanaman dari 40 famili yang berbeda. Tanaman tersebut adalah tanaman yang paling penting secara ekonomi (Blackman & Eastop 1985 dalam Nikmah 1994).

2. Phthorimaea operculella Zell. (Potato Tuber Moth)

Pada tahun 1854, hama ini pertama kali ditemukan di Australia dan menyebar luas di Victoria. Serangan berupa daun menjadi berwarna merah kecokelatan. Larva merusak mesofil sehingga daun menggulung dan larva bersembunyi di dalam gulungan tersebut. Gejala serangan pada umbi yaitu adanya kelompok kotoran berwarna merah tua dan bila umbi dibelah akan tampak lubang gerekan. Pada penyimpanan di gudang, ulat ini merusak bibit kentang bila

disimpan dalam waktu yang lama yaitu sekitar 3-5 bulan (LPH 1979 dalam Nikmah 1994).

3. Thrips sp.

Thrips sp berbentuk pipih, panjangnya 1 sampai 2 mm dan berwarna

merah atau hitam. Pada stadia muda berwarna putih sampai kuning atau merah. Gejala yang tampak pada tanaman adalah berubahnya warna daun menjadi keperakan atau berwarna perunggu. Kerusakan yang berat oleh hama menyebabkan matinya tanaman. Thrips sp. yang menyerang kentang adalah

T.tabacci Lind. yang bersifat polifag. T. tabacci panjangnya 1 mm. Inang hama ini

selain kentang adalah cabe, tomat, waluh, dan bayam. Perkembangbiakan hama ini yaitu secara partenogenesis (Kalshoven, 1981). Menurut Balai Penelitian Hortikultura 1989 dalam Nikmah 1994, di luar T. tabacci telah diketahui dapat menularkan penyakit potato spotted virus, sedangkan di Indonesia belum dilaporkan penyakit tersebut.

Menurut Hartus (2006), ada beberapa hama lainnya yang juga dapat menyerang tanaman kentang serta menimbulkan kerugian. Hama utama kentang selain yang sudah disebutkan di atas adalah:

1. Ulat jengkal kubis

Organisme ini termasuk pada Famili Noctuidae dalam Ordo Lepidoptera. Ulat ini memiliki ciri-ciri fisik seperti tubuh yang berwarna hijau dengan garis-garis putih horizontal, lebih kecil daripada ulat grayak. Karena itu pada saat ulat jengkal berjalan, punggungnya melengkung ke atas. Gejala tanaman yang terserang oleh ulat ini adalah daun berlubang-lubang dan terkoyak.

2. Wereng hijau atau leafhopper (Empoasca sp.)

Pada tanaman yang merupakan inangnya, wereng hijau tergolong pada jenis hama yang berbahaya. Serangga ini termasuk pada Famili Cicadellidae dalam Ordo Hemiptera. Ciri-ciri dari serangga ini adalah berukuran sekitar 3 mm, dan tipe alat mulut dari seranggga ini adalah menusuk dan mengisap. Hama ini merupakan vektor pembawa patogen dari penyakit aster yellows dan wicthes

juga diketahui mengandung racun yang dapat merusak daun. Pada tingkat serangan yang berat, tanaman akan mati muda.

3. White worm atau andean potato weevils (Premnotrypes sp.)

Fase yang merugikan bagi serangga ini adalah fase larvanya yang termasuk dalam Ordo Coleoptera pada Famili Curculionidae. Pada kumbang dewasa berukuran 8-10 mm dan warna tubuhnya cokelat tua. Dan kumbang tersebut aktif menggerek daun kentang pada malam hari. Gejala yang ditimbulkan oleh fase larva dari serangga ini adalah terdapat gerekan menyerupai terowongan. 4. Leaf beetles (Diabrotica sp.)

Pada fase dewasa, serangga ini berukuran 6-8 mm yang tergolong pada Ordo Coleoptera yang termasuk pada Famili Chrysomelidae. Kumbang menyerang daun, sedangkan pada fase larvanya menggerek permukaan umbi kentang. Akibat isapan serangga dewasa, daun kentang menjadi berlubang-lubang kecil, sementara akibat dari lubang-lubang yang disebabkan oleh isapan serangga tersebut, tanaman menjadi peka terhadap patogen tanah.

5. Tungau

Tungau tidak tergolong pada serangga, karena memiliki ciri-ciri bertungkai 3 pasang yang tidak tergolong pada insecta. Tungau termasuk pada Ordo Acarina. Tungau yang menyerang tanaman kentang ada dua jenis, yaitu tungau merah (Tetranychus sp.) pada Family Tetranichydae dan tungau kuning (Polyphagotarsonemus latus) pada Family Tarsonematidae. Gejala tanaman yang terserang hama ini adalah daun tampak mengeriting. Tungau mengisap daun dari permukaan bagian bawah daun pada daun-daun muda dan bila serangan berat, tanaman akan mati.

B. Penyakit Penting pada Tanaman Kentang

Menurut Semangun (2004) dan Balai Penelitian Sayuran (BALITSA 1999), telah dilaporkan beberapa penyakit yang menyerang tanaman kentang adalah:

1. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri layu (Ralstonia solanacearum)

Bakteri layu atau busuk cokelat merupakan penyakit yang serius dan masalah besar bagi pertanaman kentang di dunia. Proses layu awal dimulai dari salah satu pucuk daun atau cabang tanaman. Layu biasanya disertai dengan sedikitnya menguningnya daun. Gejala lanjut daun-daun layu secara menyeluruh dan berwarna cokelat, diikuti dengan kematian tanaman. Bila batang dipotong akan nampak garis vaskuler berwarna gelap, bila dimasukkan ke dalam air bening akan mengeluarkan eksudat berupa lendir berwarna putih keabu-abuan. Infeksi laten terjadi bila umbi-umbi yang terinfeksi ditanam pada lokasi yang bersuhu rendah atau pada umbi yang terinfeksi secara lambat selama musim tanam. Gejala layu berkembang cepat pada suhu yang tinggi.

2. Busuk Daun (Phytophthora infestans)

Busuk daun atau late blight yang sering juga disebut dengan “hawar daun” merupakan penyakit terpenting kentang. Gejala yang ditimbulkan penyakit ini adalah daun-daun yang sakit mempunyai bercak-bercak nekrotis pada tepi dan ujungnya. Kalau suhu tidak terlalu rendah, maka bercak-bercak nekrotis tersebut tidak akan menyebar. Dalam cuaca yang kering, jumlah bercak terbatas, segera mengering dan meluas. Dalam cuaca lembap di bagian tepi bercak, terutama pada sisi bawah daun sakit terdapat lapisan kelabu tipis.

3. Bercak kering (Alternaria solani)

Bercak kering atau disebut juga dengan early blight tersebar di seluruh daerah penanam kentang di seluruh dunia. Pada umumnya gejala yang ditimbulkan tampak pada tanaman yang berumur lebih dari 6 minggu. Mula-mula pada daun-daun yang sudah dewasa terjadi bercak-bercak kecil yang agak bulat, berbatas jelas, tersebar tidak teratur, berwarna cokelat tua, kemudian bercak meluas dengan lambat. Bercak yang meluas mudah dibedakan dari penyakit lainnya karena mempunyai cincin-cincin yang sepusat (konsentris, target board

4. Busuk Cincin (Clavibacter michiganensis)

Gejalanya biasanya muncul pada pertengahan atau akhir musim diikuti dengan layu (seringkali hanya beberapa batang tanaman saja). Daun-daun bagian bawah melemah dengan warna kuning pucat antara tulang-tulang daun utamanya. Ujung-ujung daun menggulung ke atas, dan diikuti matinya tanaman secara cepat. Bagian batang dan umbi yang dibelah menunjukkan adanya cincin vaskuler berwarna cokelat. Kebanyakan busuk cincin pada vaskuler umbi tersebut warnanya berubah menjadi abu-abu, kekuningan, gelap dan cokelat kemerahan (Balitsa 1999).

5. Kaki hitam dan busuk lunak (Erwinia spp)

Kaki hitam pada tanaman kentang dan busuk lunak pada umbi merupakan penyakit yang tersebar luas, terutama pada daerah beriklim hangat. Erwinia

carotovora f.sp. carotovora biasanya hanya ada di iklim hangat, E. c. f.sp. atroseptica di iklim sejuk (dingin) dan E.chrysanthemi di iklim panas. Gejala

yang ditimbulkan kaki hitam dapat terjadi pada setiap fase pertumbuhan tanaman bila kelembapan udaranya tinggi. Hitam dan luka berlendir seringkali menyebabkan batang menjadi lunak secara cepat karena umbi bibit yang membusuk. Busuk pada ujung stolon terjadi pada umbi-umbi muda. Tanaman muda umumnya kerdil dan tegak. Daun-daun menguning dan menggulung ke atas, seringkali diikuti dengan layu dan mati tanaman (Balitsa 1999).

6. Kudis Lak/black scurf atau stem canker (Rhizoctonia solani)

Pada permukaan umbi kentang terdapat sklerotium jamur yang pipih, berwarna hitam kecokelatan. Kadang-kadang jamur menyerang pangkal batang dan menyebabkan terjadinya bercak-bercak besar, berwarna cokelat, sedikit berlekuk (Semangun 2004). Luka terjadi pada tunas umbi dapat menyebabkan gagal dan tertundanya kemunculan bibit ke permukaan tanah. Kanker ringan berwarna cokelat dengan berbagai ukuran dan bentuk, menyerang stolon, batang dan batang di bawah permukaan tanah. Kanker menyebabkan batang mengecil dan terjadi pembentukan umbi di udara, tanaman layu dan mati (Balitsa 1999).

7. Busuk kering Fusarium (Fusarium sp)

Jamur Fusarium menyerang umbi kentang yang disimpan di dalam gudang

dan menyebar di semua daerah penanam kentang di seluruh dunia. Gejala serangan yang disebabkan oleh Fusarium adalah pada umbi yang disimpan permulaan serangan tampak dengan terbentuknya bercak-bercak berlekuk dan berwarna tua, yang makin lama makin meluas. Pada permukaan umbi terdapat miselium bertumpuk berwarna putih hingga merah jambu dan membentuk banyak konidium dan mengalami mumifikasi (kering, berkerut, dan keras). Bagian pinggiran yang busuk tampak jelas, dan terlihat cincin konsentris tampak pada permukaan umbi. Pada batang, terdapat jaringan vaskuler berwarna kehitaman. 8. Kudis/common scabies (Streptomyces scabies)

Umbi yang sakit mempunyai sisik-sisik dan bisul-bisul bergabus pada permukaannya. Dan jaringan daging yang terletak di bawah bagian kulit umbi yang bersisik dan bergabus tersebut, berwarna kecokelatan, namun perubahan warna ini tidak mendalam dan umbi masih dapat dikonsumsi. Luka-luka ini dapat bergabung satu sama lain sehingga seluruh permukaan umbi terinfeksi, dan akar-akar serabut dapat juga diserang.

9. Virus Daun Gulung (potato leaf roll virus)

Daun-daun sakit yang menggulung ke atas, dari tepi ke arah ibu tulang, kadang-kadang sampai menyerupai tabung. Pada infeksi primer, yaitu infeksi pada masa pertumbuhan tanaman yang bersangkutan, gejala pada daun-daun atas saja. Tetapi pada infeksi sekunder, maka daun-daun yang di bawah pun menunjukkan gejala.

10. Virus X kentang (PVX) atau mosaik laten

Virus ini disebarkan oleh pekerja yang ceroboh, singgungan tanaman yang sakit dengan sehat, dan alat-alat pertanian yang digunakan. Gejala yang muncul adalah gejala mosaik pada bagian antara tulang daun (interveinal mosaic). Gejala mosaik tampak seperti pada tulang daun berwarna lebih tua dan jaringan

diantaranya berwarna lebih muda, dan gejala ini tampak pada daun-daun tua yang terlindung oleh daun-daun di atasnya.

11. Virus Y kentang (PVY) atau vein banding

Virus Y yang menyerang tanaman kentang melalui kutu daun Myzus

persicae. Gejala yang mucul pada tanaman terserang adalah penyakit mosaik laten

timbul secara bersama-sama sehingga akan timbul mosaik berkerut. Mosaik tampak lebih suram (diffuse), daunnya mengeriting, tepi daun menggulung ke bawah, terjadi nekrosis pada batang dan tulang-tulang daun.

12. Virus S kentang (PVS) atau mosaik lemas

Serangan virus S menyebabkan umbi yang terbentuk menjadi kecil-kecil. Gejala yang muncul pada tanaman di atas permukaan tanah adalah ujung daunnya membengkok ke bawah. Contoh: pada varietas Katela, tanaman sakit mempunyai batang yang lemas (tanaman tidak dapat berdiri tegak), sehingga menyebabkan batang terkulai atau terbaring di atas tanah.

Tindakan Pengendalian OPT

Memasuki pasar global persyaratan produk-produk pertanian ramah lingkungan akan menjadi primadona. Persyaratan kualitas produk pertanian akan menjadi lebih ketat dengan pemakaian pestisida sintetik. Salah satu alternatif upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian khususnya kentang dapat dilakukan dengan pemanfaatan agen hayati (biopestisida atau berbahan dasar mikroorganisme) sebagai pengganti pestisida sintetik yang selama ini telah diketahui banyak berdampak negatif dalam mengendalikan penyakit-penyakit tanaman (Purwantisari et al, 2007). Menurut Rauf (1999), pengendalian kimiawi yang sekarang diterapkan oleh petani bukanlah strategi pengendalian yang berkelanjutan, baik dalam konteks ekologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, dirasa sangat mendesak untuk mengembangkan pendekatan pengendalian yang lebih efektif, ekonomis, dan aman terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang perlu dirintis adalah introduksi parasitoid (Shepard et al 1998 dalam Rauf 1999).

Mekanisme pengendalian hayati Trichoderma harzianum yang bersifat spesifik target, mengoloni rhizosfer dengan cepat dan melindungi akar dari

serangan cendawan patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati. Trichoderma harzianum adalah cendawan saprofit tanah yang secara alami merupakan parasit yang menyerang banyak jenis patogen penyebab penyakit tanaman (spektrum pengendalian luas). Cendawan Trichoderma

harzianum dapat menjadi hiperparasit pada beberapa jenis cendawan penyebab

penyakit tanaman, pertumbuhannya sangat cepat dan tidak menjadi penyakit untuk tanaman tingkat tinggi. Dan Trichoderma lignorum dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati terhadap Sclerotium rolfsii penyebab busuk batang pada tanaman kacang tanah (Purwantisari et al 2008).

Menurut Salma dan Gunarto (1999) dalam Purwantisari et al (2008),

Trichoderma spp mempunyai kemampuan menghasilkan enzim selulase sehingga

dapat merusak dinding sel cendawan patogen pada kelompok cendawan Fitoplasma like organism (FLO) atau pseudofungi ordo oomycetes famili Pythiaceae seperti Phytophthora infestans.

Mekanisme antagonis yang dilakukan adalah berupa persaingan hidup, parasitisme, antibiosis dan lisis (Trianto dan Gunawan Sumantri 2003 dalam Purwantisari et al 2007). Aplikasi dapat dilakukan melalui tanah secara langsung, melalui perlakuan benih maupun melalui kompos.

Menurut Adiyoga dan Ameriana (2000), sistem pengetahuan indigenous menunjukkan bahwa petani secara lengkap dapat mengidentifikasi gejala serangan serta faktor-faktor penyebab dan stimulan untuk hama dan penyakit penting kentang, sistem pengetahuan indigenous menunjukkan bahwa petani melakukan kegiatan pemantauan secara intensif dan melaksanakan pengendalian mekanis serta kultur teknis dan pengendalian secara kimiawi.

Penggunaan pestisida yang banyak digunakan oleh petani-petani Desa Pangalengan cukup banyak jenis-jenisnya seperti pestisida berbahan aktif maneb, mankozeb, profenofos, klorotaanil, parakuat diklorida, propineb, dimetomorf, karbofuran, dan kloropirifos. Fungisida yang banyak digunakan oleh petani Pangalengan dan sebagian besar diantaranya merupakan fungisida kontak untuk patogen P. infestans. Dan untuk jenis insektisida yang diketahui banyak

digunakan adalah insektisida racun kontak dan lambung untuk mengendalikan hama yang sering menyerang tanaman kentang.

Nilai Ekonomi

Untuk mengevaluasi kelayakan usaha tani yang dilakukan dapat dilakukan beberapa cara. Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah dengan menghitung nilai nisbah biaya dan manfaat (benefit cost ratio). Analisis biaya-manfaat ini dikembangkan untuk memberi solusi yang sistematik untuk membandingkan keuntungan serta kerugian ekonomi dari berbagai alternatif proyek (Yogi 2006). Analisis biaya-manfaat ini mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan/kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini maka analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan atau dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio finansial atau keuangan (Anonim 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lahan

Kecamatan Pangalengan berada pada ketinggian sekitar 1500 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan iklim di lokasi ini adalah sebagai berikut meliputi curah hujan rata-rata 166,67 mm/bulan dan 12,5 mm/hari, suhu udara rata-rata maksimal 30°C, suhu udara rata-rata minimal 20°C, suhu udara harian rata-rata 17-20°C, suhu tanah rata-rata 15-20°C, kelembaban udara maksimal 78% dan kelembapan minimal 35%. Daerah ini memiliki tekstur tanah lempung berpasir dengan kemiringan lereng 15-25%. Tanah pada lokasi tersebut merupakan tanah andosol (inceptisol) (Fajar 2003).

Karakteristik Petani Kentang

Sekitar separuh (53%) dari seluruh responden memiliki pengalaman berusaha tani lebih dari 5 tahun dan sisanya, sebesar 47%, memiliki pengalaman berusaha tani kentang kurang dari 5 tahun (lihat Gambar 1). Petani yang memiliki pengalaman berusaha tani lebih dari 5 tahun masing-masing 23% (5–10 tahun) dan 30% (pengalaman lebih dari 10 tahun). Namun, diantara petani yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, lebih dari separuhnya (76,67%) merupakan petani yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun (Gambar 1). Ini menandakan bahwa umumnya petani kentang di Desa Pangalengan sudah sangat berpengalaman dalam budidaya tanaman kentang.

Pada gambar 2, sebagian besar (97%) petani kentang berusaha tani dengan luas kebun lebih dari 0,5 h. Selebihnya, sisanya (3%) dari keseluruhan petani yang memiliki lahan di bawah 0,5 h. Dari seluruh petani yang memiliki lahan lebih dari 1 h, 59% diantaranya banyak petani yang mengusahakan lahan sekitar 1 h hingga 2 h. Itu menunjukkan kebanyakan petani kentang di Pangalengan cenderung memiliki lahan yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena pada daerah sentra kentang ini, petani sudah memiliki permintaan konsumen yang cukup besar.

Gambar 2. Persentase luas kebun kentang

Pelatihan yang diikuti oleh petani umumnya adalah pelatihan budidaya dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit. Pelatihan pengendalian hama dan penyakit (43%) lebih banyak daripada pelatihan budidaya tanaman kentang (17%). Ini disebabkan kesulitan yang dialami para petani dalam kebutuhan informasi sehingga petani memerlukan banyaknya informasi yang baru dari institusi lembaga penyuluh tentang pengendalian hama penyakit seperti SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) oleh PPL yang ditempatkan di desa-desa. Tetapi, sebagian kecil (10%) petani mengakui bahwa mereka belum pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini diperlukan agar OPT pada komoditas kentang tersebut dapat ditangani, karena banyak OPT yang cepat berkembang pada iklim yang mendukung seperti di daerah Pangalengan (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Persentase jenis pelatihan yang diikuti oleh petani Masalah OPT dan Tindakan Pengendalian

Hama

Hama yang ditemukan di pertamanan adalah tungau kuning (Acarina: Tarsonematidae) dan lalat pengorok (Diptera: Agromyzidae), sedangkan hama yang diperoleh dari hasil wawancara adalah yaitu anjing tanah (Orthoptera: Gryllotalpidae), kutu daun (Hemiptera: Aphididae), trips (Thysanoptera: Thripidae), dan penggerek umbi (Lepidoptera: Gelechiidae).

a. Lalat pengorok daun ( Liriomyza huidobrensis)

Lalat pengorok daun merupakan hama yang cukup merugikan bagi proses fotosintesis kentang. Hama ini menyerang tanaman mulai dari tanaman berumur antara 2 MST (minggu setelah tanam) hingga 3 MST. Menurut Rauf (1995), pada kepadatan populasi yang tinggi pada lahan petani memperlihatkan beberapa liang korokan menyatu dan menyebabkan daun-daun kentang mengering dan menyerupai atau mirip gejala serangan Phytophthora infestans.

b. Tungau kuning (Polyphagotarsonemus latus)

Tungau menyerang tanaman saat berumur 30 HST (hari setelah tanam). Hama ini tidak terlalu merugikan dan tidak terlalu banyak di lapangan, sekitar 10% dari seluruh pertanaman responden diserang oleh tungau ini. Tungau kuning ini sering disebut broad mite atau tropical mite (istilah di daerah Amerika Selatan) atau disebut juga dengan yellow jute mite di daerah Bangladesh (Anonim 2007). Gejala yang disebabkan oleh serangga ini adalah daun menjadi membentuk seperti

mangkok atau sendok, atau pembentukan distorsi daun lainnya seperti membelah dan rapuh membentuk celah pada daun.Serangga ini menyebabkan gagalnya pertumbuhan tunas (buds), gugurnya bunga, penurunan produktifitas, kerusakan pada buah dan kematian tanaman hampir di seluruh tanaman inang (Waterhouse & Norris 1987).

c. Anjing Tanah (Gryllotalpa sp)

Anjing tanah bersifat perusak bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Serangga ini dapat merusak perakaran tanaman kentang dan dapat mengganggu pertumbuhan umbi kentang karena sistem perakaran kentang terganggu.

d. Kutu daun (Myzus persicae)

Kutu daun menghisap bagian daun tanaman dan mengganggu sistem fotosintesis pada tanaman yang terserang organisme pengganggu ini. Organisme pengganggu ini menyerang hampir di setiap umur tanaman.

e. Penggerek Umbi (Phthorimaea opercullela)

Larva Phthorimaea opercullela masuk dari ujung batang, menggerek daun dan merusak bagian umbi kentang dengan melubangi umbi. Larva merusak umbi pada bagian atas tanaman seperti batang dan daun tanaman, kemudian akhirnya bagian umbi. Organisme ini merusak saat umbi sudah terbentuk dan berukuran besar.

Organisme pengganggu yang paling banyak mendominasi adalah tungau dan lalat pengorok daun. Lalat pengorok daun menempati urutan kedua (28%) yang paling banyak menyerang lahan pertanaman, dan tungau menempati urutan ketiga menyerang sebesar 10% kebun petani yang ada di Desa Pangalengan.

Penyakit

Beberapa penyakit yang ditemukan di lapangan adalah busuk daun

Phytophthora infestans atau lodoh daun, layu bakteri Ralstonia solanacearum,

a. Busuk Daun

Penyakit ini ditemukan pada Desa Pangalengan di hampir setiap fase pertumbuhan tanaman kentang, baik pada bibit umur 15 hari hingga 100 HST. Di lapangan ditemukan bahwa penyakit ini cukup merugikan dan dapat menyebabkan kerugian hasil sekitar 85%. Penyakit busuk daun atau juga disebut dengan penyakit lodoh ini disebabkan oleh serangan cendawan Phytophthora

infestans yang dapat menurunkan produksi kentang hingga 90% dari total

produksi kentang dalam waktu yang amat singkat (Purwantisari et al 2008). Gejala pada tanaman yang terinfeksi adalah daun berwarna coklat sampai hitam dan akhirnya menjadi kering dan busuk. Di bawah permukaan daun yang terinfeksi biasanya tampak serbuk putih yang mengandung banyak spora. Bercak-bercak pada daun dapat berkembang ke tangkai daun dan batang. Menurut Agrios (1997), busuk daun dapat menyebabkan kehancuran total semua tanaman di lapangan dalam waktu satu atau dua minggu ketika cuaca dingin dan basah. Bahkan ketika kerugian di lapangan kecil, kentang mungkin terinfeksi selama panen dan mungkin akan membusuk di gudang.

Gambar 4. Gejala penyakit lodoh pada daun kentang

b. Layu Bakteri

Pada saat pengamatan di lapangan, penyakit layu bakteri ditemukan menyerang tanaman kentang saat berumur 80 HST. Penyakit layu bakteri cukup merugikan karena dapat menyebabkan kematian pada tanaman kentang. Layu bakteri (bacterial wilt) yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum, pada saat ini merupakan salah satu penyakit bakteri terpenting pada tanaman kentang. Bakteri ini memiliki lebih dari 200 inang dan biasanya menyebar pada daerah yang tropis

dan subtropis. Penyakit layu bakteri ini menyerang pembuluh vaskuler dan memproduksi banyak polisakarida ekstraseluler (extracellular polysaccharides) pada tanaman inangnya (Sigee 1993). Tanaman yang terserang R. solanacearum biasanya gejala pada waktu tanaman berumur 2 minggu dengan gejala tampak tiba-tiba layu tetapi daun masih hijau atau daunnya seperti tersiram air panas. Pada tanaman muda, biasanya akan mati dan apabila masih hidup tidak sampai menghasilkan umbi. Namun, pada tanaman dewasa pembentukan bunga dan umbi terhambat, dan umbi kecil dan tumbuhan merana. Pada daerah yang intensitas penyakitnya rendah dan tanaman tahan, maka kelayuan hanya sebagian dan bisa sembuh kembali (Yusriadi 1998 dalam Anik 2001).

Gambar 5. Gejala tanaman kentang yang terserang layu bakteri c. Penyakit lainnya

Di lapangan, ditemukan beberapa tanaman yang terserang virus namun tidak diketahui jenis virus tersebut, karena tidak dilakukan uji laboratorium atau diidentifikasi (tampak pada gambar 6). Pada saat di lapangan, tanaman kentang diamati memiliki gangguan fisiologis seperti mengkerut dan menguning, dan pada tanaman sekitar nya tidak memperlihatkan gejala yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh benih yang terserang virus atau terbawa vektor.

Pada lahan pertanaman kentang, ditemukan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kentang, seperti serangga yang menyerang umbi, daun atau batang tanaman. Berdasarkan wawancara terhadap 30 petani di desa Pangalengan, penyakit yang menjadi urutan pertama dalam hal serangan pada pertanaman kentang adalah serangan P. infestans. Patogen tersebut sekitar 40% menyerang hampir seluruh pertanaman kentang dan merugikan petani dalam hasil produksi. Serangan yang disebabkan oleh P. infestans yaitu patogen mampu menyebar pada pertanaman kentang karena patogen dapat menyerang seluruh stadia tanaman dan kondisi pada daerah yang berudara dingin serta berkabut.

Gambar 7. Persentase organisme penganggu tanaman kentang penting menurut petani

Dalam komoditas kentang, OPT kentang yang paling banyak menyerang adalah penyakit busuk daun (P. infestans). Pada gambar 10, sekitar 93 % petani berpendapat bahwa OPT yang penting adalah busuk daun. Anjing tanah (Gryllotalpa sp) dan lalat pengorok daun (Liriomyza sp) memilki persentase yang sama 3,33 % .

TindakanPengendalian

Sebagian besar (63%) petani lebih melakukan pengendalian OPT dengan pengendalian kimiawi daripada pengendalian yang lebih ramah lingkungan (biologi atau kultur teknis). Namun, beberapa petani (37%) melakukan perpaduan pengendalian non kimiawi dan kimiawi untuk mengendalikan OPT kentang (Gambar 8). Pengendalian non kimiawi mencakup pengendalian mekanis atau fisik dan pengendalian kultur teknis. Pengendalian mekanis yang banyak digunakan seperti mencabut gulma dari gundukan tanaman di bagian bawah dan

membuang tanaman yang terkontaminasi penyakit sedangkan kultur teknis mencakup pengaturan jarak tanam dan pola tanam tumpangsari dengan menanam cabe sebagai tanaman sela diantara lajur tanaman.

.

Gambar 8. Persentase tindakan pengendalian OPT yang dilakukan

Petani memiliki beragam alasan untuk menggunakan pestisida sintetik sebagai cara mengendalikan OPT di lahan pertanaman kentang. Alasan–alasan tersebut antara lain adalah mencegah OPT berkembang cepat, panen yang maksimal, dan lebih efisien dan efektif dalam waktu. Pengendalian kimiawi banyak dipilih petani karena dapat mencegah hama dan penyakit secara praktis dalam menangani perkembangan OPT tersebut di lahan. Pada pertanaman yang sudah terserang OPT, bahan kimia berfungsi menghambat perkembangan OPT atau tingkat keparahan yang disebabkan organisme pengganggu tersebut pada tanaman kentang. Fungsi tersebut mempengaruhi 53% petani bahwa pengendalian kimiawi dapat mencegah OPT berkembang lebih cepat. Sebanyak 34% petani beralasan bahwa pengendalian kimiawi dapat menyebabkan panen yang maksimal. Pada hasil panen produksi kentang yang maksimal tidak disebabkan langsung oleh bahan kimia tersebut, namun bahan kimia tersebut berperan dalam membantu pertumbuhan kentang dari hambatan eksternal seperti serangga, bakteri, dan organisme penganggu lainnya. Pengendalian kimiawi juga dinilai lebih efisien dan efektif dalam waktu untuk mengendalikan organisme pengganggu pada lahan pertanaman. Sisanya, sebanyak 13% petani berpendapat bahwa pengendalian kimiawi lebih menguntungkan dalam menghemat waktu untuk melakukan tindakan pengendalian OPT.

Gambar 9. Alasan petani memilih kimiawi sebagai upaya utama pengendalian OPT

Lebih dari separuh (53,33%) petani menyatakan bahwa serangan OPT dapat mengakibatkan kehilangan hasil sebesar 60-80%. Pada posisi berikutnya, sebanyak 30% petani menyatakan kehilangan hasil akibat serangan OPT tersebut adalah sebesar 40-60% (Gambar 10). Sebagian besar petani di Desa Pangalengan menyatakan bahwa adanya serangan hama dan penyakit pada pertanamannya dapat menyebabkan kehilangan hasil paling sedikit sebesar 40%.

Gambar 10. Distribusi kehilangan hasil akibat serangan OPT Hubungan Karakteristik Petani dengan Tindakan Pengendalian OPT

1. Pengalaman Berusahatani

Sebagian kecil (31,25%) petani yang sudah bertanam kentang lebih dari 5 tahun memilih untuk menggunakan kombinasi metode pengendalian kimiawi dan non kimiawi sebagai tindakan pengendalian yang utama dalam menangani serangan OPT. Sementara itu, sebagian besar (68,75%) petani yang sama memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun menggunakan metode pengendalian

Kehilangan Hasil Pe rs enta se Re spo nd en

kimiawi. Tampak bahwa petani yang memiliki pengalaman berusahatani lebih dari 5 tahun yang lebih sadar lingkungan untuk memilih kombinasi kedua pengendalian tersebut walaupun pengendalian kimiawi dinilai cukup menguntungkan dalam menghemat waktu dan tenaga (tampak pada Gambar 11).

Gambar 11. Hubungan pengalaman berusaha tani dengan tindakan pengendalian OPT yang dilakukan

2. Luas lahan

Hubungan antara luas lahan dengan tindakan pengendalian OPT memperlihatkan suatu kecenderungan yang bertentangan dengan pola yang diperkirakan sebelumnya, yaitu petani yang memiliki lahan lebih luas cenderung untuk lebih memilih pengendalian kimiawi daripada non kimiawi. Hasil survei menunjukkan bahwa persentase petani yang menggunakan hanya pestisida sintetik cenderung menurun dengan semakin besarnya luas lahan, sementara yang menggunakan cara lain selain pestisida semakin meningkat dengan semakin besarnya luas lahan. Ini dimungkinkan karena sebagian besar responden sudah berpengalaman (≥ 5 tahun) dalam berusahatani sehingga mengendalikan OPT dengan cara yang ramah lingkungan dan juga dimungkinkan karena biaya pestisida yang mahal apabila luas lahan semakin luas maka akan semakin besar biaya yang diperlukan untuk melakukan pengendalian kimiawi dengan menggunakan pestisida sintetik atau bahan kimia lainnya.

Pe rsen ta se Re sp ond en

Gambar 12. Hubungan luas lahan dengan tindakan pengendalian OPT yang dilakukan

3. Jenis Pelatihan Petani

Jenis pelatihan yang pernah diikuti petani cenderung mempengaruhi cara petani dalam melakukan tindakan pengendalian OPT. Hal ini tampak pada gambar 13 yang memperlihatkan persentase petani yang menggunakan cara pengendalian kombinasi kimiawi dan non kimiawi lebih tinggi pada petani yang pernah mengikuti pelatihan OPT 61,53% dibandingkan dengan petani yang pernah mengikuti pelatihan budidaya 29,41%. Sebaliknya, persentase petani yang hanya menggunakan pestisida sintetik lebih tinggi pada petani yang mengikuti pelatihan budidaya 70,58% daripada petani yang mengikuti pelatihan OPT sebanyak 38,46%.

Gambar 13. Hubungan jenis pelatihan yang diikuti petani dengan tindakan OPT yang dilakukan

Per sen tase Re sp ond en Jenis Pelatihan Pe rsentase Re spo nde n

Analisis Ekonomi Pengendalian OPT

Pada Gambar 14, sekitar lebih dari separuh seluruh petani (64%) membutuhkan biaya pembelian pestisida kurang dari Rp. 20.000.000,- dan selebihnya sebanyak 36 % petani mengeluarkan biaya pembelian pestisida di atas Rp 20.000.000,-. Biaya pestisida yang dikeluarkan oleh petani sangat tergantung oleh kondisi lingkungan dan ketahanan tanaman pada OPT yang menyerang. Biasanya pada umur tanaman 20 hingga 50 hari, banyak hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman kentang karena pada umur tersebut tanaman kentang sensitif terhadap gangguan OPT dan kemampuan antibiosis terhadap patogenesitas juga masih tergolong rendah. Pada umur tanaman antara 20-50 hari setelah tanaman, tanaman lebih banyak memerlukan kebutuhan pemeliharaan seperti naiknya kebutuhan pestisida.

Gambar 14. Persentase perkiraan biaya pestisida petani per hektar per musim tanam (ribu rupiah)

Rasio manfaat-biaya pada serangan yang ringan tidak memiliki perbedaan nilai yang cukup jauh baik pada metode kimiawi maupun campuran metode kimiawi dan non kimiawi. Pada saat OPT menyerang tanaman kentang, hasil rasio manfaat-biaya pada pengendalian secara kimiawi mendekati angka nol Itu menunjukan pada keadaan serangan cukup besar atau dapat dikatakan berat. Bahkan pada serangan yang berat, pengendalian dengan kombinasi non kimiawi dan kimiawi mencapai nilai minus yaitu -1,07, menunjukkan pengendalian non kimiawi pada saat serangan berat kurang efisien. Kombinasi pengendalian secara non kimiawi dan kimiawi maupun bagi pengendalian kimiawi sama-sama tidak layak mampu menangani bila serangan OPT berat (tampak pada Gambar 15).

Gambar 15. Perbandingan rasio manfaat-biaya antara dua teknik pengendalian pada kondisi serangan OPT yang berbeda Dalam menggunakan metode kimiawi, biaya produksi rata-rata dan pendapatan rata-rata tidak berbeda jauh. Ini dimungkinkan dengan adanya resistensi OPT terhadap penggunaan bahan kimia. Karena pada serangan yang cukup berat biasanya kebiasaan petani di Pangalengan sering melakukan penyemprotan pestisida dua atau tiga hari sekali. Namun, dengan cara ramah lingkungan secara langsung tidak memungkinkan apabila serangan OPT cukup berat seperti mencabut tanaman yang tertular penyakit atau patogen maupun membunuh serangga secara mekanis. Pada Gambar 17, tampak bahwa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan kombinasi metode kimiawi dan non kimiawi lebih besar daripada yang diperoleh dengan menggunakan metode kimiawi saja.

Gambar 16. Rata-rata biaya produksi dan pendapatan dalam kondisi serangan OPT berat

Pada pengendalian kimiawi, pendapatan petani mampu menghasilkan sekitar Rp. 123.965.333,- per hektar di atas pendapatan rata-rata yang diperoleh dengan menggunakan kombinasi dua pengendalian (non kimiawi dan kimiawi). Pada

Tindakan Pengendalian Ras io ma nfa at-bia ya

Jenis Pengendalian OPT

Rup ia h pe r H ektar

kondisi serangan yang ringan, biaya yang diperlukan cukup rendah dan pemasukan yang dapat diperoleh lumayan jauh lebih besar. Pada pengendalian kimiawi, keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kombinasi kedua pengendalian (tampak Gambar 17).

Gambar 17. Rata-rata biaya produksi dan pendapatan dalam kondisi serangan OPT ringan

Pada produksi panen, metode kimiawi mampu menghasilkan panen yang lebih besar daripada panen yang menggunakan kombinasi pengendalian non kimiawi dan kimiawi dengan hasil masing-masing 22,18 ton dan 21,32 ton per hektar nya (lihat Gambar 18). Ini dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah, lingkungan yang mendukung dan OPT dalam kondisi stabil atau ringan.. Dalam keadaan untung maupun rugi, metode pengendalian kimiawi maupun gabungan non kimiawi dan kimiawi tidak menunjukan hasil panen yang terlalu berbeda. Seperti pada hasil panen, metode kimiawi memiliki perbedaan hampir satu ton dengan hasil panen metode gabungan kimiawi dan non kimiawi.

Gambar 18. Hasil produksi panen pada tindakan pengendalian OPT Jenis Pengendalian OPT

Pr oduk si Pa ne n (

ton per hek

tar)

Tindakan Pengendalian OPT

R up ia h pe r H ektar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagian besar di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung melakukan tindakan pengendalian OPT tanaman kentang dengan metode kimiawi dapat mencegah OPT, menghasilkan panen yang maksimal dan berkembang cepat secara efektif dan efisien. Persentase produksi panen dan nilai ekonomis yang diperoleh petani akan lebih tinggi apabila melakukan teknik pengendalian kimiawi dibandingkan kombinasi kedua teknik pengendalian (kimiawi dan non kimiawi). Hama yang menyerang tanaman kentang di Desa Pangalengan adalah lalat penggorok daun dan tungau, sedangkan penyakit yang banyak menyerang adalah busuk daun dan layu bakteri. Namun, hama tersebut tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh penyakit tanaman kentang seperti busuk daun yang mampu menyebabkan kehilangan hasil rata-rata hingga 80%.

Saran

Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan mengambil sampel responden dan daerah pengambilan sampel yang berbeda dan lebih banyak serta responden ditujukan kepada orang yang dapat mengambil keputusan (pemilik lahan) yang bukan hanya sebagai pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyoga W, Suherman R, Asgar A, Irfansyah. 1999. The potato system in West Java, Indonesia: production, marketing, processing, and consumer preferences for potato products. http://www.eseap.cipotato.org/MF- ESEAP/Fl-Library/Po-Sy-China.pdf [8 September 2009]

Adiyoga W, Ameriana M. 2000. Sistem pengetahuan “indigenous” pengendalian hama penyakit kentang di Pangalengan. Jurnal Hortikultura Volume 10(3):226-240.http://www.scribd.com/doc/17558529/Sistem-Pengetahuan-Indigenous-ian-Hama-Penyakit-Kentang-Di-an [8 September 2009]

Agrios GN. 2005. Plant Pathology. Cetakan ke-5. New York: Academic Press.

Anonim. 2005. Membuat "french fries" dari varietas kentang lokal. Indonesian Biotechnology Information Centre.

Anonim. 2007. Tungau kuning : Polyphagotarsonemus latus Banks.

http://ditlin.hortikultura.go.id/opt/cabe/tungau.htm [Desember 2009].

Anonim. 2008. Analism Benefit-Cost Ratio.

http://www.scribd.com/doc/2903436/Modul-9BenefitCost-Ratio-Analysis [13 Mei2010]

Anonim.2009.Kentang.http://www.iptek.net.id/ind/teknologi_pangan/index.php? mnu=2&id=1[25 Juni 2009]

Anik S. 2001. Uji antagonisme Bacillus sp., Pseudomonas flurescens B29 dan

Trichoderma harzianum terhadap bakteri Pseudomonas solanacearum

E.F.Smith pada benih kacang tanah[Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Ashari S. 2003. Hortikultura: Aspek Budidaya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).

[BALITSA] Balai Penelitian Tanaman Sayuran. 1999. Penyakit, hama, dan

nematoda utama tanaman kentang. Bandung: International Potato Centre

dan Balitsa.

Fajar E. 2003. Hubungan kemiringan lereng terhadap beberapa sifat kimia tanah dan produksi kentang (Solanum tuberosum L.) kultivar granola pada andisol di Pangalengan Kabupaten Jawa Barat [Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Green SK. 1991. Integrated control of virus disease of vegetables in Taiwan. Di dalam: Kiritani K, editor. Integrated Control of Plant virus Diseases. Proceedings of the International Workshop on”The Implement of

32

Integrated Control of Virus Diseases of Important Crops”. Taiwan: Food and Fertilizer Technology center for the ASPAC Region.

Hartus T. 2006. Usaha Pembibitan Kentang Bebas Virus. Depok: Swadaya.

Kalshoven, LGE. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. Jakarta:PT.Ichtiar Baru. Van der Lahn PA, penerjemah. Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoeve. Terjemahan dari: de Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesie.

Nikmah K. 1994. Inventarisasi serta permasalahan hama pada kentang dan wortel di Pangalengan, Bandung [Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Purwantisari S, Ferniah RS, Raharjo B. 2008. Pengendalian hayati penyakit lodoh (busuk umbi kentang) dengan agens hayati jamur-jamur antagonis isolat lokal. Jurnal BIOMA

10:13-19.http://eprints.undip.ac.id/1094/1/4-Susiana_siap.pdf [15 Oktober 2009]

Puwantisari S, Priyatmojo A, Raharjo B. 2007. Produksi biofungisida berbahanbaku mikroba antagonis indigenous untuk pengendalian penyakit lodoh tanaman kentang di sentra-sentra penanaman kentang di Jawa Tengah.http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/rud/2008/8biofungisida .pdf [18 September 2009].

Rauf A. 1995. Liriomyza: hama pendatang baru di Indonesia. Buletin HPT 8:46-48

Rauf A. 1999. Persepsi dan tindakan petani kentang terhadap lalat penggorok daun, Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae).

Buletin Hama dan Penyakit Tumbuhan 11(1):1-13. Bogor: Fakultas

Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/baijournal/Aunu_ Rauf_persepsi_dan_tindakan_petani.pdf [8 September 2009].

Rubatzky VE, Yamaguchi M. 1995. Sayuran Dunia: Prinsip, Produksi, Dan Gizi. [Jilid 1]. ITB Bandung. Catur Herison, penerjemah. Terjemahan dari:

Vegetables of World: Principle, Production, and Nutrition.

Samadi B. 1997. Usaha Tani Kentang. Yogyakarta: Kanisius.

Semangun H. 2004. Penyakit-penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sigee DC. 1993. Bacterial Plant Pathology: Cell And Molecular Aspect. England:Cambridge University Press.

33

Sunarjono HH. 2007. Petunjuk Praktis Budidaya Kentang. Jakarta: PT Agromedia Pustaka

Suniarsyih NS. 2009. Pengendalian hama penyakit dan gulma secara terpadu. http://wibowo19.wordpress.com/2009/01/18/pengendalian-hama-penyakit-dan-gulma-secara-terpadu-phpt/ [17 November 2009]

Rifai, MA. 1969. A revision of genus Trichoderma. Mycological papers 116:1-56

Yanti NS. 2008. Potensi guano kelelawar pemakan serangga dalam pengendalian penyakit hawar daun oleh Phytophtora infestans (Mont) de Bary pada tanaman tomat (Lycopersicon esculentum)[Skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Yogi MS. 2006. Ekonomi manajerial: Pendekatan analisis praktis. Jakarta: Prenada Media Group

Yusriadi. 1998. Dampak introduksi mikroorganisme antagonisme terhadap perkembangan penyakit layu bakteri (Pseudomonas solanacearum E.F Smith) pada kacang tanah [tesis]. Bogor:Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Waterhouse DF, Norris KR. 1987. Biological Controls: Pasific Pospects. Melbourne: Inkata Press.

Wattimena GA. 2000. Pengembangan propagul kentang bermutu dan kultivar kentang unggul dalam mendukung peningkatan produksi kentang di Indonesia [Orasi Ilmiah. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor]

KUESIONER PENGELOLAAN ORGANISME PENGANGGU

TANAMAN (OPT) PADA TANAMAN KENTANG

Kabupaten : Pewawancara :

Kecamatan : Tanggal wawancara:

Desa : Tempat wawancara: Kebun/Rumah Kampung : Waktu wawancara : pk…….s/d…

Karakteristik Petani

1. Nama : 2. Umur :

3. Pekerjaan Utama:

[ ] petani [ ] buruh tani

[ ] petani penggarap [ ] pedagang [ ] karyawan

4. Pekerjaan sampingan:

[ ] petani [ ] pedagang

[ ] buruh [ ] lainnya

5. Pekerjaan bertanam kentang :

[ ] <2 tahun [ ] >5-10 tahun [ ] 2-5 tahun [ ] >10-15 tahun [ ] 15-20 tahun [ ] > 20 tahun

Lahan

6. Luas kebun yang diusahakan:………..ha Ket:………..

7. Status kepemilikan lahan: [ ] pemilik dan penggarap [ ] penyewa

[ ] penggarap

[ ] lainnya………

Jika menyewa, berapa biaya yang dikeluarkan: Rp. ………. Ket:

Budidaya Kentang

8. Klon/varietas kentang yang ditanam:

9. Asal bibit

[ ] membeli dari perusahaan pembibitan

[ ] diberikan oleh dinas atau instansi pemerintah [ ] membeli dari petani lain

35

Jika membeli, berapa biaya yang dikeluarkan:

∑ bibit = ………

Harga/bibit = ………

Total Biaya = ………

10. Pola tanam

[ ] monokultur

[ ] campuran dengan tanaman………….. [ ] tumpangsari dengan tanaman……….. [ ] lainnya………. 11. Persiapan lahan Kegiatan ………. ∑ HOK = Upah/HOK = Rp. ……….. 12. Penanaman kentang: [ ] di dataran medium ( 1000 – 1500) [ ] di dataran tinggi ( 1500 – 3000) [ ] di dataran rendah ( 500 – 1000) ∑ HOK = Upah/HOK = Rp. ……….. 13. Pemupukan

Jenis Pupuk Intesitas/tahun Waktu pemupukan Dosis(kg) Harga/kg Kandang Urea TSP KCL NPK ………….. ∑ HOK = Upah/HOK = Rp. ……….. 14. Pestisida: Jenis Pestisida Frekuensi/tahun Waktu ( bulan) Dosis(botol) Harga/botol ∑ HOK = Upah/HOK = Rp. ………..

36

15. Pengendalian gulma/penyiangan

Cara Pengendalian Frekuensi/tahun Waktu ( bulan) Jenis alat/herbisida Mekanika Herbisida/kimiawi ∑ HOK = Upah/HOK = Rp. ………..

16. Waktu dan frekuensi panen:

Upah/angkot = Rp. ………..

Ket:

17. Perlakuan Pascapanen buah hasil panen sendiri: [ ] buah dijual sendiri ke pasar

[ ] buah dijual ke tengkulak [ ] lainnya……….

Masalah OPT

18. Jenis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) apa saja yang menyerang tanaman kentang?

1. cendawan Phytopthora infestans (Busuk daun) 2. bakteri Ralstonia solanacearum (Layu Bakteri) 3. Hama penggerek umbi (Phythorimaea opercullela)

19. Diantara OPT di atas mana yang paling penting?

………..

20. Berapa persentase insidensi atau kerugian akibat tanaman akibat serangan OPT tersebut?

21. Tindakan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah OPT tersebut?

Tindakan Pengendalian

Biaya (Rp/musim)

Tenaga Kerja Upah/HOK (Rp) ( ) Fisik: ( ) Mekanis : ( ) Kultur Teknis : ( ) Kimiawi : ( ) Hayati : ………….. 22. Penggunaan Pestisida:

37

Jenis Harga(Rp/kemasan) Frekuensi Jumlah

Penggunaan 1. ……….. 2. ……….. 3. ……….. 4. ……….. 5. ………..

23. Pernah atau tidak Anda SLPHT atau Pelatihan lainnya? (1). Ya, pernah

(2) Tidak pernah

Jika, Anda menjawab ya (langsung ke pertanyaan 24)

24. Pelatihan yang pernah diikuti (pilihlah salah satu) 1. Pelatihan SLPHT Kentang

2. Pelatihan Budidaya Kentang 3. Keduanya