GAMBARAN SEL RADANG PADA SEKUM AYAM YANG

TERINFEKSI

Eimeria

spp. SECARA ALAMI DAN TELAH

DIBERI EKSTRAK ETANOL DAUN

Cassia siamea

Lamk.

ARUM PRAMESTHI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Gambaran Sel Radang pada Sekum Ayam yang Terinfeksi Eimeria spp. Secara Alami dan Telah Diberi Ekstrak Etanol Daun Cassia siamea Lamk. adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

Arum Pramesthi

ABSTRAK

ARUM PRAMESTHI. Gambaran Sel Radang pada Sekum Ayam yang Terinfeksi Eimeria spp. Secara Alami dan Telah Diberi Ekstrak Etanol Daun

Cassia siamea Lamk. Dibimbing oleh SRI UTAMI HANDAJANI dan

EKOWATI HANDHARYANI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon peradangan pada sekum ayam petelur jantan yang terinfeksi Eimeria spp. secara alami dan telah diberi ekstrak etanol daun Cassia siamea Lamk (C. siamea). Sembilan puluh ayam petelur digunakan dalam penelitian ini dan dibagi menjadi 6 kelompok yaitu 1) kelompok KN (kontrol negatif), 2) kelompok KP (kontrol positif), 3) kelompok KO (kontrol obat), 4) kelompok J1 (ekstrak etanol daun C. siamea

dengan dosis 4.09 mg/0.5 ml), 5) kelompok J2 (ekstrak etanol daun C. siamea

dengan dosis 8.18 mg/0.5 ml), dan 6) kelompok J3 (ekstrak etanol daun C. siamea

dengan dosis 16.38 mg/0.5 ml). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis 4.09 mg/0.5 ml, 8.18 mg/0.5 ml, dan 8.18 mg/0.5 ml mampu meningkatkan jumlah makrofag, limfosit dan sel plasma. Sementara jumlah heterofil dan eosinofil tidak berubah. Hasil ini mendukung bahwa ekstrak etanol daun C. siamea merupakan imunostimulan.

ABSTRACT

ARUM PRAMESTHI. Inflammatory Cells in Caecum of Chickens that

Naturally Infected with Eimeria spp. and Treated Using Extract Ethanol of

Cassia siamea Lamk. Leaves. Supervised by SRI UTAMI HANDAJANI and

EKOWATI HANDHARYANI.

This study was aimed to investigate inflammatory responses on the caecum of male laying pullets, that have been naturally infected with Eimeria spp. and then treated with extract ethanol of Cassia siamea Lamk (C. siamea.) leaves. Ninety laying pullets were used in this research, and divided into 6 groups such as 1) KN (negative control) group, 2) KP (positive control) group, 3) KO (medicine

control) group, 4) J1 (extract ethanol of C. siamea leaves with dose 4.09 mg/0.5 ml) group, 5) J2 (extract ethanol of C. siamea leaves with dose

8.18 mg/ 0.5 ml) group, and 6) J3 (extract ethanol of C. siamea leaves with dose

16.38 mg/0.5 ml) group. The results showed that extract ethanol of C. siamea leaves with dose 4.09 mg/0.5 ml, 8.18 mg/0.5 ml, and 16.38 mg/0.5 ml

increased the number of macrophages, lymphocytes and plasma cells. While the numbers of eosinophils and heterophils does not change. This results were also supported that extract ethanol of C. siamea leaves is an immunostimulant.

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

GAMBARAN SEL RADANG PADA SEKUM AYAM YANG

TERINFEKSI

Eimeria

spp. SECARA ALAMI DAN TELAH

DIBERI EKSTRAK ETANOL DAUN

Cassia siamea

Lamk.

ARUM PRAMESTHI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Judul Skripsi : Gambaran Sel Radang pada Sekum Ayam yang Terinfeksi

Eimeria spp. Secara Alami dan Telah Diberi Ekstrak Etanol

Daun Cassia siamea Lamk. Nama : Arum Pramesthi

NIM : B04061975

Disetujui,

Dr. drh. Sri Utami Handajani, MS drh. Ekowati Handharyani, MSi, PhD, APVet Ketua Anggota

Diketahui,

Dr. dra. Nastiti Kusumorini

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa penulisan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. drh. Rr. Sri Utami Handajani, MS selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta ilmu yang tidak pernah habis diberikan.

2. Drh. Ekowati Handharyani, MSi, PhD, APVet selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta ilmu yang tidak pernah habis diberikan.

3. Dr. drh. Dwi Jayanti Gunandini, MSi, selaku dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan nasihatnya.

4. Dr. drh. Aryani Sismin Satyaningtijas, MSc selaku dosen penguji skripsi yang telah memberi banyak masukan, saran, dan arahan.

5. Dr. drh. Yusuf Ridwan MS dan drh. Herwin Pisestyani, MSi selaku dosen penilai dan moderator seminar yang banyak memberikan masukan.

6. Kepada Ayah dan Ibu: Marsidi dan Mariyam atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan, baik moril dan materil.

7. Kepada adikku Singgih Candra Prayoga yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.

8. Teman seperjuangan Melati Anggraini, Fifit Diah, dan Yulia Riza yang tiada henti memberi bantuan, semangat, dan dukungan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Sahabat-sahabat tercinta „Al-Quds‟ (Septi Rubiyani, Ria Octaviani, dan Septiani PH) untuk semangat, canda tawa, doa, dukungan, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan baik.

10. Sahabat yang tidak kalah pentingnya yang selalu membantu dan memberikan nasehat Gita Rima, Made Fera, Apri, Nanda, Novi Tandria, Novi HS, Yuvita, sahabat 122+, serta Aesculapius ‟43 yang selalu kompak.

11. Kepada seluruh staf dan pegawai laboratorium Protozoologi dan laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan serta pihak-pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis masih mengharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya.

Bogor, Januari 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro, Lampung pada tanggal 13 Mei 1988 dari Ayah Marsidi, SPd dan Ibu Mariyam, SPd. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan penulis diawali di TK Aisiyah Metro pada tahun 1992-1994. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Karangrejo Metro pada tahun 1994-2000, SLTPN 2 Metro pada tahun 2000-2003, dan SMAN 1 Metro pada tahun 2003-2006. Pada tahun 2006 penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Setelah menyelesaikan Program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) penulis memilih mayor Kedokteran Hewan. Selama menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi, penulis aktif di Himpunan Minat dan Profesi Ruminansia dan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan, penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul “Gambaran Sel Radang pada Sekum Ayam yang Terinfeksi Eimeria spp. secara Alami dan telah Diberi Ekstrak Etanol Daun Cassia siamea Lamk.” di bawah bimbingan Dr. drh. Rr Sri Utami Handajani, MS dan drh. Ekowati Handharyani, MSi, PhD, APVet.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Tujuan Penelitian ... 2 Manfaat Penelitian ... 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 3 Eimeria spp. ... 3

Klasifikasi dan Etiologi ... 3

Siklus Hidup ... 4 Gejala Klinis ... 6 Patologi Anatomi ... 6 Histopatologi ... 7 Peradangan ... 8 Makrofag ... 8 Limfosit ... 10 Eosinofil ... 11 Heterofil ... 12 Basofil... 13 Cassia siamea ... 13

Bahan Kimia daun Cassia siamea ... 14

MATERI DAN METODE ... 16

Waktu dan Tempat penelitian ... 16

Bahan dan Alat ... 16

Metode Penelitian ... 16

Hewan Coba ... 16

Koksidiostat ... 16

Pembuatan Ekstrak daun C. siamea Lamk ... 17

Disain Penelitian ... 17

Infeksi Eimeria spp. ... 19

Pengamatan Ookista ... 20

Pemeriksaan Histopatologi ... 20

Pengolahan Data ... 21

x

SIMPULAN DAN SARAN ... 29

Simpulan ... 30

Saran ... 30

DAFTAR PUSTAKA ... 31

DAFTAR TABEL

Halaman

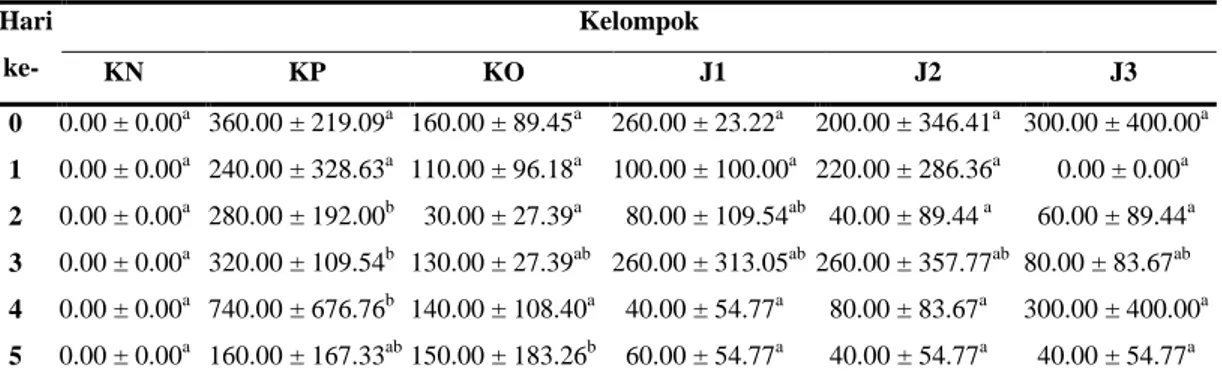

1. Rataan jumlah ookista pada feses berdasarkan hari nekropsi. ... 22

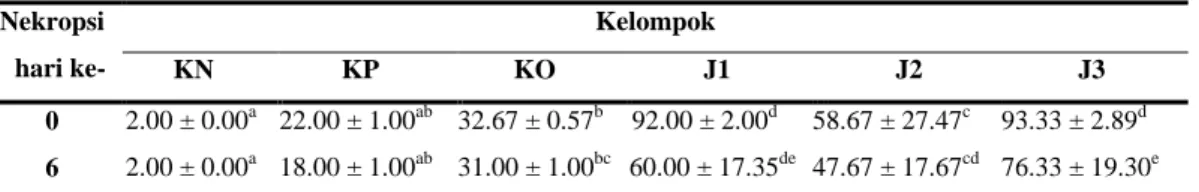

2. Rataan jumlah makrofag pada sekum ayam ... 24

3. Rataan jumlah limfosit pada sekum ayam ... 25

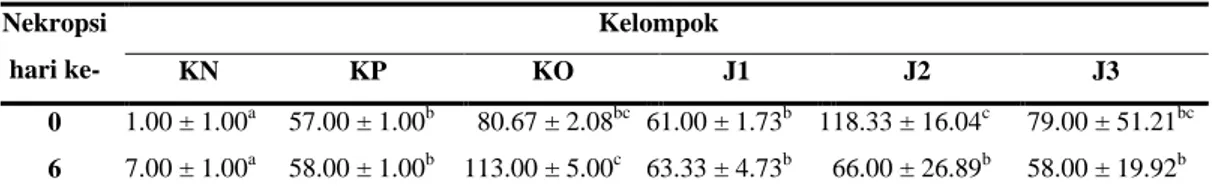

4. Rataan jumlah sel plasma pada sekum ayam ... 26

5. Rataan jumlah eosinofil pada sekum ayam ... 27

DAFTAR GAMBAR

Halaman

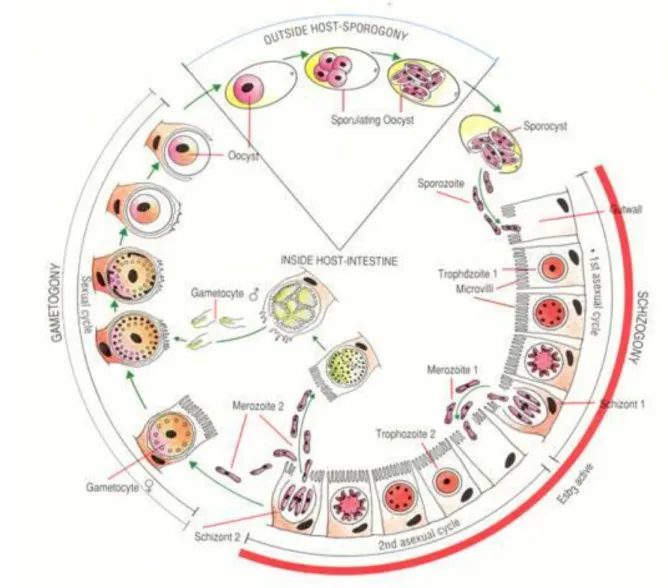

1. Skema siklus hidup Eimeria spp. ... 5

2. Makrofag pada jaringan ... 9

3. Limfosit pada jaringan ... 10

4. Eosinofil pada jaringan ... 12

5. Heterofil pada darah ... 12

6. Basofil pada jaringan ... 13

7. Cassia siamea ... 14

8. Bagan pemeriksaan feses, pencekokan dan nekropsi ... 19

9. Histopatologi jaringan sekum yang diberi ekstrak etanol daun C. siamea dosis rendah. ... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Analisis data makrofag hari ke-0 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 34 2. Analisis data makrofag hari ke-6 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 35 3. Analisis data limfosit hari ke-0 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 36 4. Analisis data limfosit hari ke-6 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 37 5. Analisis data sel plasma hari ke-0 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 38 6. Analisis data sel plasma hari ke-6 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 39 7. Analisis data eosinofil hari ke-0 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 40 8. Analisis data eosinofil hari ke-6 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 41 9. Analisis data heterofil hari ke-0 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

SPS System dan uji Duncan Multiple Range Test. ... 42 10.Analisis data heterofil hari ke-6 dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koksidiosis atau yang lebih dikenal dengan penyakit berak darah merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang ayam. Koksidiosis disebabkan oleh protozoa genus Eimeria. Protozoa ini menyerang usus dan sekum hewan. Infeksi protozoa ini menyebabkan hewan menjadi lemah dan mengalami penurunan produksi yang signifikan. Koksidiosis menyebar dengan sangat cepat dan infeksi oleh penyakit ini juga dapat terjadi berulang. Besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh koksidiosis menyebabkan penyakit ini menjadi ancaman yang besar bagi bidang perunggasan.

Berbagai jenis obat telah dikembangkan untuk menangani kasus koksidiosis, obat yang biasa digunakan diantaranya adalah zoalin, amprolium, dan sulfaquinoxalin (Chapman 2000). Di sisi lain, pemberian obat-obat tersebut memberikan efek negatif yaitu timbulnya residu pada daging ataupun telur, serta menyebabkan munculnya galur Eimeria yang resisten (Chapman 2000; Edgar 1993). Residu obat dan resistensi galur Eimeria merupakan masalah baru, sehingga mendorong para peneliti untuk mengembangkan obat alternatif koksidiosis. Obat alternatif yang dapat digunakan adalah herbal yang diperkirakan aman dan ampuh dalam mengendalikan penyakit tersebut.

Cassia siamea merupakan tanaman berkayu keras yang sering digunakan

sebagai peneduh tepi jalan. Di Indonesia tanaman ini disebut sebagai johar.

C. siamea juga memiliki beberapa sebutan, di Sumatra disebut johor atau

bujukataudulang sedang di Jawa sering disebut sebagai juwar. Menurut Mursito (2002) daun C. siamea mengandung bahan aktif seperti flavonoid, karotenoid, dan tanin yang diduga dapat mengobati koksidiosis dengan cara meningkatkan respon imun hewan terinfeksi. Kemampuan C. siamea sebagai imunostimulan dapat dilihat salah satunya melalui respon sel pertahanan tubuh yang muncul saat terjadi infeksi penyakit.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui respon peradangan pada sekum ayam yang terinfeksi Eimeria spp. secara alami dan setelah diberikan ekstrak etanol daun C. siamea.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi data dasar tentang ekstrak etanol daun C. siamea sebagai alternatif penanganan prefentif koksidiosis yang aman, murah, dan mudah didapat.

TINJAUAN PUSTAKA

Eimeria spp.

Klasifikasi dan Etiologi

Eimeria adalah protozoa yang menyebabkan koksidiosis. Protozoa jenis

ini memperbanyak diri di dalam usus atau sekum, fase skizogoninya menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Terdapat 9 spesies Eimeria

yang biasa menyerang ayam yaitu E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis,

E. mivati, E. necatrix, E. praecox, E. tenella, dan E. hagani. Eimeria bersifat spesies spesifik artinya jenis Eimeria yang ditemukan pada ayam tidak dapat menginfeksi jenis unggas atau hewan lain atau sebaliknya (Tabbu 2002).

Menurut Levine (1995), Eimeria diklasifikasikan sebagai berikut: filum : Apicomplexa kelas : Sporozoasida subkelas : Coccidiasina ordo : Cocidia subordo : Eimeriorina famili : Eimeriidae genus : Eimeria

Menurut Tabbu (2002), spesies Eimeria dapat diidentifikasi berdasarkan sifat-sifat yang spesifik, yaitu lokasi lesi yang ditimbulkan, gambaran lesi secara makroskopis, ukuran, warna dan bentuk ookista, ukuran skizon dan merozoit, lokasi parasit di dalam jaringan, periode prepaten minimal pada infeksi buatan, waktu minimal untuk sporulasi, dan sifat imunogenisitas terhadap galur Eimeria

yang murni. Setiap spesies Eimeria memiliki lokasi infeksi yang berbeda-beda, adapun lokasi infeksi antara lain adalah sepertiga usus bagian depan, sepertiga usus bagian tengah, atau sepertiga usus bagian belakang. E. acervulina menyerang sepertiga usus bagian depan, menyebabkan enteritis ringan hingga sedang dan menyebabkan penebalan mukosa usus. E. acervulina ini biasanya menyerang ayam tua. E. necratix dan E. maxima menyerang sepertiga usus bagian tengah.

E. necratix merupakan jenis Eimeria yang sangat patogen dan mengakibatkan

angka kematian yang tinggi. E. necratix menyebabkan enteritis berat pada sepertiga usus bagian tengah. Enteritis sering disertai dengan perdarahan dan luka yang menyebabkan berak berdarah. E. maxima menyebabkan enteritis

4

sedang hingga berat pada sepertiga usus bagian tengah, kadang-kadang disertai dengan penebalan dinding usus dan perdarahan di usus. E. brunetti dan E. tenella

merupakan spesies yang menyerang daerah sepertiga usus belakang. E. tenella

menyebabkan enteritis dan perdarahan di sekum sehingga terjadi berak darah.

E. tenella bersifat patogen dan menyebabkan kematian yang tinggi pada anak

ayam (Tabbu 2002).

Siklus hidup Eimeria spp.

Eimeria memiliki siklus hidup yang kompleks dan khas, yang berlangsung

sekitar 7 hari. Siklus hidup parasit ini pada ayam meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap aseksual dan tahap seksual (Levine 1995). Menurut Soulsby (1982), tahap aseksual terjadi pada fase skizogoni sedangkan tahap seksual terjadi pada fase gemetogoni.

Soulsby (1982) menyatakan bahwa ookista merupakan zigot berdinding tebal yang terdapat di dalam feses hospes yang terinfeksi. Ookista terdiri atas satu sel tunggal yang memulai proses sprorulasi untuk menghasilkan stadium infektif dengan membentuk sporokista dalam waktu sekitar 48 jam. Sporulasi ookista berlangsung optimal pada temperatur 25-30 °C dengan kelembaban dan kadar oksigen yang tinggi. Noble & Glenn (1989) mengemukakan bahwa setiap ookista infektif mengandung 4 sporokista dan setiap sporokista mengandung 2 sporozoit. Menurut Tabbu (2002), siklus hidup Eimeria spp. dimulai saat ookista diingesti, maka dinding ookista akan digerus di dalam ventrikulus, ookista akan pecah dan membebaskan sporokista. Kimotripsin dan garam empedu di dalam usus akan membantu pembebasan sporozit dari sporokista. Sporozoit yang bebas akan memasuki sel epitel dan berkembang menjadi tropozoit, setelah matang tropozoit akan pecah sehingga merusak epitel usus. Setelah pecah tropozoit akan berkembang menjadi merozoit. Merozoit ini akan masuk ke dalam epitel kembali dan berkembang menjadi fase tropozoit tahap 2 dan pecah membentuk merozoit. Tahap tropozoit dan merozoit ini disebut sebagai fase skizogoni yang dapat berulang antara 2 hingga 4 kali. Tabbu (2002) juga menyatakan bahwa ada beberapa spesies, seperti E. tenella dan E. necatrix menyebabkan kerusakan jaringan (perdarahan dan nekrosis) pada skizon generesi keduanya. Skizon

5

generasi kedua E. tenella dan E. necatrix menyebabkan mukosa usus mengalami ruptur karena membebaskan merozoitnya yang berukuran besar. Selanjutnya merozoit akan berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet. Sejumlah mikrogamet yang kecil dan motil akan mencari dan bersatu dengan makrogamet. Zigot yang dihasilkan akan menjadi dewasa dan membentuk ookista yang akan dibebaskan dari mukosa usus dan bercampur dengan feses. Seluruh proses membutuhkan 4-6 hari, namun ookista dapat dikeluarkan selama beberapa hari setelah siklus pembelahan berakhir (Tabbu 2002). Skema siklus hidup Eimeria

spp. disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Skema siklus hidup Eimeria spp. [Sumber: Novindo 2009]

Ookista bersifat resisten terhadap kondisi lingkungan dan berbagai disinfektan. Ookista dapat hidup selama berminggu-minggu di dalam tanah,

6

tetapi ketahanannya di dalam litter hanya beberapa hari karena pengaruh amoniak, jamur, dan bakteri yang ada di dalam litter. Ookista dapat bertahan selama beberapa minggu pada kondisi optimal, tetapi akan mati dengan cepat jika kontak dengan temperatur tinggi, temperatur sangat rendah atau kondisi kekeringan. Ookista akan mati dengan cepat pada temperatur 55 °C atau pada keadaan beku. Ookista tersebut dapat juga mati pada temperatur 37 °C selama 2-3 hari. Kejadian koksidiosis biasanya lebih rendah pada cuaca panas dan kering dibandingkan dengan cuaca yang dingin dan lembab (Tabbu 2002).

Gejala Klinis

Gejala klinis koksidiosis sangat dipengaruhi oleh spesies Eimeria yang menginfeksi. Jumlah koksidia yang menginfeksi dan resistensi hospes juga mempengaruhi gejala klinis yang ditimbulkan (Noble & Glenn 1989). Fase skizogoni Eimeria terjadi di dalam epitel usus atau sekum, pada fase itu Eimeria

akan menyebabkan kerusakan epitel usus atau sekum. Kerusakan epitel usus mengakibatkan gangguan proses digesti dan absorbsi nutrien, dehidrasi, perdarahan, dan menurunnya sistem imun akibatnya ayam menjadi lesu, nafsu makan turun, produksi turun, dan mudah terserang penyakit (Soulsby 1982). Infeksi Eimeria tertentu seperti E. tenella dan E. necatrix menunjukkan gejala klinis berupa berak darah. Berak darah disebabkan adanya perdarahan dan ruptur pada jaringan usus akibat perkembangan skizon E. tenella dan E. necatrix yang berukuran besar pada epitel usus. Diagnosis dari penyakit ini adalah dengan pemeriksaan tinja, kerokan usus atau isi usus. Ayam yang sembuh dari koksidiosis akan mempunyai sejumlah antibodi yang bersifat sementara terhadap spesies

Eimeria tertentu (Johnson 2004).

Patologi Anatomi

Patologi anatomi yang biasa ditemukan adalah lesi pada bagian serosa usus atau sekum. Proses yang terjadi adalah intestinum membengkak dan menebal akibat perkembangan fase skizongoni Eimeria. Tahap lebih lanjut vili megalami kerusakan sedangkan sel-sel epitel mengelupas dan diganti tiap dua hari akibatnya mukosa usus atau sekum akan menipis dan tertutup oleh plak berwarna putih yang cenderung tersusun melintang sehingga terlihat menyerupai tangga (Noble &

7

Glenn 1989). Usus atau sekum terkadang terlihat pucat dan mengandung cairan encer. Lesi pada infeksi ringan akan menunjukkan beberapa plak pada setiap sentimeter. Sebaliknya pada infeksi berat, lesi dapat meluas dan beberapa plak dapat bersatu. Plak yang mengandung skizon, gametosit, atau ookista yang sedang berkembang akan ditemukan jika infeksinya berat. Pemeriksaan ulas dari lesi pada usus akan menunjukkan adanya sejumlah ookista (Tabbu 2002).

Perubahan jaringan juga sangat dipengaruhi oleh spesies Eimeria yang menginfeksinya (Soulsby 1982). Patologi anatomi yang terlihat pada infeksi

E. tenella ialah hemoragi, petechiae pada bagian serosa, dinding sekum menebal

dan kadang-kadang terdapat massa menyerupai keju di lumen sekum.

E. acervulina menyebabkan mukosa usus tipis dan tertutup oleh plak berwarna

putih, usus berwarna pucat dan mengandung cairan. infeksi ringan E. acervuliana

menunjukkan lesi terbatas hanya di duodenum sedangkan pada infeksi berat lesi terlihat sepanjang usus. Patologi anatomi yang terjadi pada infeksi ringan

E. brunetti adalah perdarahan petechiae di mukosa, sedangkan pada infeksi berat

terdapat nekrosis dan koagulasi di seluruh mukosa usus. E. maxima menyebabkan enteritis ringan sampai berat pada jejunum dan ileum, kadang-kadang disertai penebalan dinding usus. Infeksi E. mitis mengakibatkan ileum pucat dan lunak. Infeksi E. mivati menyebabkan lesi pada duodenum, jika infeksi telah parah lesi meluas hingga sekum dan kloaka. Lesi yang ditimbulkan mirip dengan E.

acervulina. E. necatrix mengakibatkan usus bagian tengah akan membengkak,

mukosa menebal, lumen terisi cairan darah, runtuhan jaringan, terlihat plak dan perdarahan petechiae pada bagian serosa. Perubahan makroskopik yang terjadi akibat infeksi E. praecox adalah lumen berisi cairan kadang-kadang mengandung mukus, hemoragi, petechiae pada bagian mukosa duodenum (Johnson 2004). Hitopatologi

Pemeriksaan mikroskopis pada organ usus atau sekum ditemukan adanya gametosit intraseluler yang berbentuk ovoid yang terletak di dalam sel epitel pada vili usus. Pada infeksi yang bersifat moderat hingga berat, maka ujung vili akan mengalami nekrosis, ditemukan koksidia enterosit sehingga vili akan terpotong dan bersatu mengakibatkan penebalan pada mukosa. Histopatologi ayam yang

8

terinfeksi E. tenella adalah infiltrasi heterofil pada submukosa dan ditemukannya skizon pada lamina propria. Sedangkan pada infeksi berat terjadi kerusakan jaringan, baik pada lapis mukosa maupun muskularis. Sebagai akibat dari kerusakan sel epitel maka tubuh akan merespon dengan kehadiran sel radang. Sel radang bertugas memfagositosis benda asing dan sel yang rusak serta meningkakan sistem imunitas tubuh (Conway & McKenzie 2007).

Peradangan

Menurut Price (1995), radang merupakan suatu reaksi vaskular yang merupakan pengiriman sel-sel dari aliran darah terhadap suatu rangsang atau cidera. Jaringan yang mengalami peradangan akan bengkak, kemerahan, panas, kaku, nyeri, daya gerak berkurang (Sudiono et al. 2003).

Menurut Sudiono et al. (2003), proses peradangan dikelompokkan dalam 3 kejadian yaitu perubahan dalam pembuluh darah (perubahan hemodinamik), eksudasi cairan (perubahan permeabilitas) dan perubahan eksudasi seluler (perubahan sel leukosit). Proses tersebut meliputi vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran pembuluh darah menjadi cepat, permeabilitas kapiler meningkat, mengalami eksudasi cairan berlebih, konsentrasi eritrosit dalam kapiler, stasis atau aliran darah yang menjadi lambat, perelakatan dari sel leukosit pada dinding kapiler (pavementing), kemudian eksudat sel leukosit dari pembuluh darah bermigrasi ke jaringan (Spector 1993; Sudiono et al. 2003). Ada beberapa tipe sel pada radang yang mengambil bagian dalam proses radang diantaranya adalah sel polimorfonuklear (neutrofil, eosinofil, basofil), limfosit, makrofag, dan sel plasma (Sudiono et al. 2003)

Makrofag

Makrofag merupakan sel yang relatif besar dengan diameter sekitar 10-30 μm, bergerak dengan cara ameboid, memberikan respon terhadap rangsangan kemotaksis tertentu (sitokin dan kompleks antigen-antibodi) dan mempunyai kemampuan fagositik untuk mencerna mikroorganisme dan sel debris. Saat melakukan gerak amuboit, makrofag memiliki bentuk yang tidak teratur (Efendi 2003). Bila dibandingkan dengan neutrofil, makrofag memiliki jangka waktu hidup yang lebih lama dan kemampuan mencerna material yang lebih

9

banyak jenisnya. Selain itu, makrofag dapat membatasi organisme (agen asing) yang hidup jika tubuh tidak mampu membunuhnya dengan enzim lisosom. Apabila makrofag kemudian ikut serta dalam reaksi hipersensitivitas tipe lambat terhadap organisme tersebut, makrofag sering mengalami kematian dan melepaskan enzim lisosomnya sehingga menyebabkan nekrosis yang meluas (Efendi 2003).

Makrofag pada jaringan yang mengalami radang berasal dari monosit darah yang telah bermigrasi keluar dari pembuluh darah dan mengalami aktivasi di dalam jaringan. Karena itu makrofag merupakan bagian dari sistem fagosit mononuklear. Pada jaringan ikat makrofag tersebar secara difus, sedangkan di organ dijumpai makrofag yang khas seperti sel kupffer (hati), sel mikroglia (otak) atau makrofag alveolus (paru) (Efendi 2003). Aktivasi makrofag saat bermigrasi ke daerah yang mengalami peradangan diperlihatkan dalam bentuk ukurannya yang bertambah besar, sintesis protein, mobilitas, aktivitas fagositik dan kandungan enzim lisosom yang dimilikinya (Kusmardi et al. 2006). Berikut adalah gambar histologi makrofag yang ada pada jaringan.

Gambar 2 Makrofag pada jaringan [Sumber: Anonim 2010]

Aktivasi makrofag diinduksi oleh sinyal berupa sitokin yang diproduksi oleh limfosit-T yang tersensitisasi (IFN γ), endotoksin bakteri, berbagai mediator selama radang akut dan protein matriks ekstrasel seperti fibronektin. Makrofag yang sudah teraktivasi siap untuk menjalankan proses fagositosis akan menghasilkan produk berupa protease asam dan protease netral yang merupakan mediator kerusakan jaringan pada peradangan, spesies oksigen reaktif berfungsi dalam proses fagositosis dan degradasi mikroba, metabolit asam arakhidonat

10

seperti prostaglandin dan leukotrien merupakan mediator dalam proses peradangan, sitokin seperti IFN α dan β, IL 1, 6 dan 8, faktor nekrosis tumor (TNF α) komponen komplemen dan faktor koagulasi, meliputi protein komplemen C1-C5, properdin, faktor koagulasi V, VIII dan faktor jaringan serta berbagai faktor pertumbuhan yang mempengaruhi proliferasi sel otot polos, fibroblas dan matriks ekstraselular (Kumar et al. 2000; Underwood 1999).

Saat radang terjadi kronik, makrofag dapat berakumulasi dan berproliferasi di tempat peradangan. Limfosit yang teraktivasi akan mengeluarkan IFN- γ yang akan mengaktivasi makrofag. Makrofag teraktivasi, selain bekerja memfagositosis penyebab radang dan mengeluarkan mediator-mediator lain, juga akan mengeluarkan IL-1 dan TNF yang akan mengaktivasi limfosit, sehingga dengan demikian akan membentuk suatu timbal balik antara makrofag dan limfosit, yang menyebabkan makrofag akan bertambah banyak di jaringan dan menyebabkan terbentuknya fokus radang. Selain itu makrofag juga dapat berfungsi menjadi sel besar berinti banyak disebut sel Datia (Kumar et al. 2000; Underwood 1999). Limfosit

Limfosit memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan sel PMN (polimorfonuklear). Biasanya didominasi dengan inti yang bulat serta mengandung kromatin yang padat sedang sitoplasmanya sedikit. Limfosit dibentuk dalam limfonodus dan kadang-kadang dalam folikel limfoit (Dellmann & Brown 1992). Berikut ini gambar infiltrasi limfosit pada jaringan.

Gambar 3 Limfosit pada jaringan [Sumber: Ownby 2007]

11

Umur limfosit berkisar 4-5 hari. Fungsi utama dari limfosit adalah melepaskan antibodi (Partodiredjo 1998; Sudiono et al. 2003). Limfosit terdiri atas limfosit B (sel plasma) yang bertanggung jawab dalam kekebalan humoral dan limfosit T yang berperan dalam proses kekebalan seluler. Limfosit T dan limfosit B sangat berperan dalam kekebalan spesifik. Limfosit T dan limfosit B bermigrasi ke tempat radang dengan menggunakan beberapa pasangan molekul adhesi dan kemokin yang serupa dengan molekul yang merekrut monosit. Limfosit dimobilisasi pada keadaan setiap ada rangsang imun spesifik (infeksi) dan peradangan yang diperantarai non imun (infark atau trauma jaringan). Telah disebutkan di atas bahwa aktivasi limfosit memiliki hubungan dengan aktivasi makrofag sehingg terjadi fokus radang akibat proliferasi dan akumulasi makrofag di tempat cedera (Kumar et al. 2000; Underwood 1999). Sel plasma merupakan produk akhir dari aktivasi sel limfosit-B yang mengalami diferensiasi akhir. Sel plasma dapat menghasilkan antibodi yang diarahkan untuk melawan antigen di tempat radang atau melawan komponen jaringan yang berubah.

Eosinofil

Eosinofil merupakan leukosit polimorfonuklear yang biasa dijumpai pada jaringan yang terinfeksi parasit. Keberadaan eosinofil dipicu oleh adanya protein asing. Eosinofil juga akan bermigrasi dari pembuluh darah dalam jumlah besar jika terjadi proses penyembuhan dari radang yang nonspesifik (Sudiono et al.

2003).

Ukuran eosinofil sekitar 12-17 µm. Eosinofil mengandung sejumlah zat kimiawi antara lain histamin, eosinofil peroksidase, lipase, deoksiribonuklease, ribonuklease, dan beberapaasam aminoyangdirilismelalui proses degranulasi setelah eosinofil teraktivasi. Zat-zat di atas bersifattoksinterhadapparasitdan jaringan tubuh. Eosinofil merupakan sel substratperadangandalam reaksialergi. Aktivasi dan pelepasan racun oleh eosinofil diatur dengan ketat untuk mencegah penghancuran jaringan yang tidak diperlukan (Sudiono et al. 2003). Bentuk eosinofil dalan jaringan terlihat pada Gambar 4.

12

. Gambar 4 Eosinofil pada jaringan [Sumber: Caceci 2011]

Heterofil

Heterofil adalah leukosit polimorfonuklear yang berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan proses peradangan kecil lainnya, serta menjadi sel yang pertama hadir ketika terjadi infeksi di suatu tempat. Heterofil memiliki sifatfagositikyang mirip denganmakrofag. Proses fagositosis heterofil terdiri dari beberapa tahapan yaitu kemotaksis, perlekatan, penelan dan pencernaan. Heterofil melawan patogen denganserangan respiratorimenggunakan berbagai macam substansi beracun yang mengandung bahan pengoksidasi kuat, seperti hidrogen peroksida,oksigen radikal bebas, dan hipoklorit. Heterofil merupakan sel radang yang pertama muncul untuk memfagosit benda asing tetapi heterofil memiliki sediaan energi yang terbatas sehingga tidak mampu bertahan lama, untuk itu heterofil sering disebut sebagai baris pertahanan pertama. Jumlah heterofil akan meningkat menjadi sepuluh kali lipatnya jika terjadi inflamasi akut. Sel hetrofil yang rusak terlihat sebagai nanah (Sudiono et al. 2003).

Gambar 5 Heterofil pada darah [Sumber: Anomim 1996].

13

Basofil

Basofil adalah sel meiloid yang jumlahnya paling sedikit dalam darah yaitu 0.5 % dari leukosit darah. Basofil merupakan leukosit polimorfonuklear yang memiliki ukuran kurang lebih 12 µm. Basofil memiliki satu inti yang besar dan berbentuk pilihan irreguler, umumnya bentuk huruf S, sitoplasma basofil terisi granul yang lebih besar, dan seringkali granul menutupi inti, granul bentuknya irreguler berwarna metakromatik, dengan campuran jenis Romanvaki tampak lembayung, warna granul ini kuat dengan zat warna yang bersifat basoili. Granul basofil metakromatik, mensekresi histamin dan heparin. Histamin yang disekresikan basofil berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera sedangkan heparin berfungsi membantu mencegah pembekuan darah intravaskular. Basofil berfungsi membangkitkan perbaharuan akut pada tempat deposisi antigen(Dellmann & Brown 1992).

Gambar 6 Basofil pada jaringan [Sumber: Anonim 2009]

Cassia siamea

Cassia siamea merupakan tumbuhan asli dari Asia Selatan dan Asia

Tenggara yang hidup pada ketinggian 1-1.000 m (Kardono 2003). Tinggi pohon antara 2-20 m dengan batang lurus dan pendek. Kulit batang berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang yang muda, percabangan melebar membentuk tajuk yang padat dan membulat. Daun C. siamea bertulang menyirip genap. Menurut Kardono (2003), secara umum daun C. siamea berwarna hijau sampai hijau tua berbentuk oval dengan ujung membulat, panjang 3-7,5 cm lebar atara 1-2,5 cm.

C. siamea merupakan tanaman yang tidak berasa dan tidak berbau. Ekstrak

14

Cassia siamea Lamk dalam bahasa Indonesia disebut sebagai juwar, johar,

atau johor (Ministry of Health-RI 1989). Nama asing dari C. siamea adalah

Kasood tree. Klasifikasi dan gambar C. siameaadalah sebagai berikut:

kingdom : Plantae divisi : Magnoliophyta kelas : Magnoliopsida subkelas : Rosidae ordo : Fabales famili : Fabaceae subfamili : Caesalpinioideae bangsa : Cassieae subbangsa : Cassiinae genus : Senna

spesies : Cassia siamea Bahan kimia daun C. siamea

Daun dan polong C. siamea mengandung alkaloid, steroid, tripenoid, saponin, flavonoid, dan tannin (Ministry of Health-RI 1989). Selain itu dalam dalam ekstrak alkohol C. siamea mengandung barokol, 3α, 8-dihidroksi - 2,5-dimetil – 1,4-dioksafenalen (Thongsaard et al. 2001). Fraksi dari ekstrak alkohol serbuk daun C. siamea dibentuk wax, β-sitosterol, flavonoid barakol, apigenin dan kaemferol. β-sitosterol, siamin, cassiamin A, anhidrobarakol, fiskion, kisofanol, apigenin-7-O-galaktosit, asam p-koumarik, rein, cassiakromon, krisofanol, dan krisfanoldiaton dapat di isolasi dari daun C. siamea. Daun

C. siamea akan menghasilkan isoquinolon alkaloid siamin,

4-(trans)-asetil-3,6,8-trihidroksi-3metildihidronaptalenon, 3 alkaloit siamin A, 5-asetil-7-hidroksi metilkromon, cassia kromon (5-asetonil-7-hidroksi-2-metilkromon), siamin C, lueolin, siamin B, 4-(cis)-asetil-3,6,8-trihidroksi-3-metildihidronaptalenon (Ingkaninan et al. 2000; El-Syyad et al. 1984; Teeyapant et al. 1998). Berikut ini adalah gambar tumbuhan C. siamea.

15

Menurut Kusmardi et al. (2006), kandungan flavonoid dan karotenoid yang tinggi pada ekstrak etanol daun C. siamea dapat berperan sebagai imunostimulator dengan cara meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag. Flavonoid berpotensi bekerja terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon fagositosis. Peningkatan dosis ekatrak etanol daun C. siamea juga akan meningkatkan aktivitas dan kapasitas dari makrofag.

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Februari hingga September 2010 di Laboratorium dan Kandang penelitian Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Laboratorium Patologi, Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah hewan coba berupa DOC ayam petelur jantan, ekstrak daun C. siamea, koksidiostat, etanol, propilen glikol, laktosa, kertas saring, pakan ayam yang tidak mengandung kosidiostat, vaksin ND, larutan garam jenuh, NaCl fisiologis, buffer netral formalin 10%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 98%, alkohol absolut, xylol, parafin, object glass, larutan lithium karbonat, pewarna hematoxilin eosin (HE), perekat permount,

tissue, dan minyak emersi.

Alat yang digunakan adalah mortar, cawan penguap, kandang ayam, kamar penghitung ookista, tissue cassette, automatic tissue processor, pemanas parafin,

refrigerator (4-6 °C), mikrotom, inkubator, counter chamber, dan mikroskop

cahaya.

Metode Penelitian Hewan Coba

Penelitian ini menggunakan DOC ayam petelur jantan. Saat ayam berusia 1 minggu diberikan vaksin ND, setelah diberikan vaksin ayam-ayam tersebut

dimasukkan ke dalam kandang berdasarkan kelompok perlakuan. Ayam diberikan pakan dalam bentuk pellet yang tidak mengandung kosidiostat. Minum diberikan

ad libitum. Koksidiostat

Koksidiostat yang digunakan berasal dari golongan sulfonamida

(Colibact® yang diproduksi oleh PT. Sanbe Farma) yaitu sulfadiazine 200 mg dan

17

Pembuatan Ekstrak daun Cassia siamea Lamk.

Serbuk daun C. siamea kering dimaserasi dengan cara direndam dalam etanol 70% selama 24 jam yang sebelumnya dilakukan pengadukan selama 2 jam. Perbandingan serbuk daun C. siamea kering dan etanol 70% adalah 1 : 10 artinya 1 bagian daun C. siamea (1 kg) dengan 10 bagian etanol (10 liter). Kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat pertama dan ampas. Ampas dilarutkan kembali dengan pelarut etanol 70%, diaduk selama 2 jam, didiamkan selama 24 jam atau hingga larutan menjadi bening dan disaring sehingga diperoleh filtrat kedua dan ampas. Filtrat pertama dan filtrat kedua digabung dan dipekatkan dengan rotavapor pada suhu 40-50 °C hingga diperoleh ekstrak kental. Berikutnya ekstrak kental dievaporasi kembali untuk membentuk ekstrak kering daun

C. siamea (Kusmardi et al. 2006). Pelarutan ekstrak daun C. siamea dilakukan

dengan menggunakan propilen glikol untuk memperoleh dosis bertingkat yaitu dosis rendah (4.09 mg/0.5 ml), dosis sedang (8.18 mg/0.5 ml), dan dosis tinggi (16.38 mg/0.5 ml) dengan bobot badan ayam ± 200 g/ekor (Rama 2008).

Cara perhitungan dosis ekstrak daun C. siamea adalah sebagai berikut: - Dosis standar = 6.79 mg (J2)

- Dosis rendah dan tinggi diperoleh dengan deret hitung sehingga

dosis rendah = ½ x 6.79 mg = 3.395 mg dan dosis tinggi = 2 x 6.79 mg = 13.58 mg

- Ekstrak yang tersedia

- Ekstrak yang dibutuhkan untuk dosis rendah (J1)

- Ekstrak yang dibutuhkan untuk dosis sedang (J2)

- Ekstrak yang dibutuhkan untuk dosis tinggi (J3)

- Masing-masing dosis C. siamea dilarutkan dalam 0.5 ml propilen glikol Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 kelompok perlakuan. Keenam kelompok perlakuan terdiri atas kelompok kontrol negatif (KN), kelompok kontrol positif (KP), kelompok kontrol obat (KO), kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis rendah (J1),

18

kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis sedang (J2), dan kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis tinggi (J3). Kelompok kontrol negatif adalah kelompok ayam yang tidak terinfeksi

Eimeria spp. dan tidak diberikan ekstrak etanol daun C. siamea. Kelompok

kontrol positif adalah kelompok ayam yang terinfeksi Eimeria spp. dan tidak diberikan ekstrak daun etanol C. siamea. Kelompok kontrol obat adalah kelompok ayam yang terinfeksi Eimeria spp. dan diberikan koksidiostat dengan dosis 0.25 mg/0.5 ml per ekor. Kelompok ayam yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea. dengan dosis rendah adalah kelompok ayam yang terinfeksi

Eimeria spp. dan diberi ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis

4.09 mg/0.5 ml per ekor. Kelompok ayam yang diberikan ekstrak etanol daun

C. siamea dengan dosis sedang adalah kelompok ayam yang terinfeksi

Eimeria spp. dan diberi ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis

8.18 mg/0.5 ml per ekor. Kelompok ayam yang diberikan ekstrak etanol daun

C. siamea dengan dosis tinggi adalah kelompok ayam yang terinfeksi Eimeria

spp. dan diberi ekstrak etanol daun C. siamea dosis 16.38 mg/0.5 ml per ekor. Penelitian ini menggunakan 90 ekor DOC ayam petelur jantan. DOC ayam petelur jantan dipelihara pada kandang yang bebas Eimeria spp. hingga ayam berusia 1 minggu. Saat ayam berusia 1 minggu, ayam diberikan vaksin ND. Setelah diberikan vaksin ayam-ayam tersebut dimasukkan ke dalam kandang berdasarkan kelompok perlakuan dan setiap kelompok perlakuan terdiri atas 15 ekor ayam.

Kelompok KN diletakkan pada kandang yang bebas Eimeria spp. sedangkan kelompok perlakuan lain diletakkan pada kandang yang telah terkontaminasi

Eimeria spp. Selain kelompok KN, semua ayam ditunggu hingga terinfeksi

Eimeria spp. secara alami. Pemeriksaan ookista pada feses ayam dilakukan setiap

hari untuk mengidentifikasi adanya infeksi Eimeria spp. dan mengetahui tingkat keparahannya melalui jumlah ookista yang ditemukan pada feses.

Saat ditemukan infeksi Eimeria spp. pada semua ayam kecuali kelompok KN dilakukan pencekokan koksidiostat atau ekstrak daun C. siamea sesuai dengan kelompoknya. Kelompok KN dan kelompok KP tidak dilakukan pencekokan, kelompok KO dilakukan pencekokan dengan Colibact dosis

19

0.25 mg/0.5 ml per ekor 2 kali sehari, kemompok J1 dicekok dengan ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis 4.09 mg/0.5 ml per ekor 2 kali sehari, kelompok J2 dicekok ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis 8.18 mg/0.5 ml per ekor 2 kali sehari, kelompok J3 dicekok ekstrak etanol daun C. siamea dengan dosis 16.38 mg/0.5 ml per ekor 2 kali sehari. Ekstrak etanol daun C. siamea atau

Colibact diberikan pada ayam dengan sistem 3 hari diberikan eksrak etanol daun

C. siamea atau Colibact , 3 hari berikutnya tidak diberikan ekstrak etanol

C. siamea, 3 hari setelah itu diberikan ekstrak etanol C. siamea atau Colibact

kembali dan dilakukan secara berulang.

Nekropsi dilakukan setelah hari ketiga pencekokan. Nekropsi dilakukan pada setiap kelompok perlakuan, diambil masing-masing organ sekum dari 3 ekor ayam setiap kelompok perlakuan untuk dibuat preparat histopatologi. Bagan pemeriksaan feses, pencekokan dan nekropsi tersaji pada gambar 8.

Usia ayam (hari)

Ayam masuk Vaksinasi ND & pengelompokan

Pemeriksaan feses

Pencekokan Pencekokan

Nekropsi hari ke-0 Nekropsi hari ke-6 Gambar 8 Bagan pemeriksaan feses, pencekokan dan nekropsi.

Infeksi Eimeria spp.

Masing-masing kelompok perlakuan dimasukkan ke dalam kandang yang pernah terinfeksi Eimeria spp. pada periode sebelumnya, ditunggu hingga ayam terinfeksi Eimeria spp. secara alami. Sedangkan kelompok kontrol negatif ditempatkan pada kandang yang bebas Eimeria spp. yaitu kandang yang belum

20

pernah terkontaminasi Eimeria spp. dan tetap dijaga sanitasinya agar terbebas dari

Eimeria spp.

Pengamatan ookista

Evaluasi ookista dilakukan dengan cara menimbang 1 gram feses ayam segar dan melarutkannya ke dalam 29 ml larutan garam jenuh hingga homogen. Selanjutnya tabung disentrifus dengan kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Bagian supernatan (permukaan) dari campuran tersebut diambil dengan menggunakan pipet kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung Mc. Master. Pengamatan ini dilakukan setiap hari pada ayam yang sama (Conway & McKenzie 2007).

Pemeriksaan ookista yang ada dalam kamar hitung Mc. Master dilakukan di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100x (10x lensa objektif dan 10x lensa okuler). Jumlah ookista dari kedua kotak yang terdapat pada kamar hitung Mc. Master dijumlahkan selajutnya dibagi dua. Hasil jumlah rata-rata ookista tersebut lalu dikalikan 200 untuk memperoleh jumlah ookista per gram tinja. Berikut adalah perhitungan faktor pengali ookista.

= 200 x jumlah ookista

Pemeriksaan Histopatologi

Organ sekum dari setiap sampel yang dinekropsi, ditriming dengan tebal ± 0.3 cm, kemudian dimasukkan ke dalam tissue cassette. Jaringan kemudian dihilangkan kandungan airnya dengan dipindah ke dalam alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 98%, alkohol absolut I, alkohol absolut II masing-masing selama 2 jam. Setelah itu dilakukan clearing (penjernihan) dengan memasukkan ke dalam xylol I, xylol II masing-masing selama 2 jam. Lalu diinfiltrasi parafin dengan bantuan alat automatic tissue processor. Tahapan selanjutnya proses

embedding, yaitu proses penanaman organ kedalam parafin cair suhu 60 °C dan

dibiarkan hingga mengeras dalam cetakan blok parafin. Blok tersebut kemudian disimpan dalam refrigerator (4-6 °C) sebelum diiris dengan mikrotom. Setiap blok parafin diiris menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5 mikron. Setelah

21

dipotong jaringan tersebut diletakkan di atas air hangat agar jaringan tidak mengkerut dan potongan tersebut dilekatkan di atas object glass. Object glass

dengan potongan jaringan disimpan didalam inkubator selama ± 24 jam (Staff Patologi 1991).

Proses pewarnaan dilakukan setelah object glass dan potongan jaringan dikeluarkan dari inkubator. Pewarnaan yang digunakan adalah pewarnaan hematoksilin eosin (HE). Pewarnaan HE diawali dengan deparafinisasi, preparat dimasukkan ke dalam larutan xylol I dan xylol II masing-masing selama 2 menit. Proses selanjutnya dehidrasi dengan memasukkan ke dalam alkohol absolut selama 2 menit, alkohol 95% dan alkohol 80%, masing-masing selama 1 menit. Setelah itu preparat dicuci dengan air kran selama 1 menit. Berikutnya dilakukan pewarnaan preparat dengan hematoksilin selama 8 menit kemudian dicuci degan air kran selam 30 detik. Preparat kemudian dicelupkan dalam larutan Lithium carbonat lalu dilakukan pewarnaan dengan eosin selama 2-3 menit. Preparat dimasukkan dalam alkohol absolut I, alkohol absolut II, masing-masing selama 10 celupan. Preparat kemudian dimasukkan ke dalam larutan xylol I selama 1 menit, xylol II selama 2 menit. Tahap akhir preparat ditutup dengan menggunakan cover glass yang telah dilapisi perekat entellan. Pengamatan histopatologi dilakukan dengan mikroskop cahaya. Jumlah sel radang dihitung pada 10 lapang pandang, dan dilakukan terhadap 3 ekor ayam untuk masing-masing perlakuan (Staff Patologi 1991).

Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan uji Analysis of Varian (ANOVA)-SPS

System kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test untuk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan jumlah ookista dalam feses merupakan salah satu indikator bahwa zat yang diberikan dapat berfungsi sebagai koksidiostat. Rataan jumlah ookista pada feses ayam berdasarkan hari nekropsi tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Rataan jumlah ookista pada feses berdasarkan hari nekropsi.

Hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 0.00 ± 0.00a 360.00 ± 219.09a 160.00 ± 89.45a 260.00 ± 23.22a 200.00 ± 346.41a 300.00 ± 400.00a 1 0.00 ± 0.00a 240.00 ± 328.63a 110.00 ± 96.18a 100.00 ± 100.00a 220.00 ± 286.36a 0.00 ± 0.00a 2 0.00 ± 0.00a 280.00 ± 192.00b 30.00 ± 27.39a 80.00 ± 109.54ab 40.00 ± 89.44 a 60.00 ± 89.44a 3 0.00 ± 0.00a 320.00 ± 109.54b 130.00 ± 27.39ab 260.00 ± 313.05ab 260.00 ± 357.77ab 80.00 ± 83.67ab 4 0.00 ± 0.00a 740.00 ± 676.76b 140.00 ± 108.40a 40.00 ± 54.77a 80.00 ± 83.67a 300.00 ± 400.00a 5 0.00 ± 0.00a 160.00 ± 167.33ab 150.00 ± 183.26b 60.00 ± 54.77a 40.00 ± 54.77a 40.00 ± 54.77a

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis rendah, J2: pemberian johar dosis sedang, J3: pemberian johar dosis tinggi.

Berdasarkan hasil pengolahan secara statistik antar kelompok perlakuan pada setiap hari pengambilan data tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan kecuali pada kelompok perlakuan kontrol positif yang selalu memiliki nilai yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang lain. Sedangkan kontrol negatif selalu memiliki nilai yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain. Pada kelompok kontrol obat jumlah ookista ditekan pertumbuhannya oleh koksidiostat Colibact yang bekerja mengikat PABA (para amino benzoic acid) dan menghambat metabolisme asam folat Eimeria sehingga sintesa DNA dari ookista terganggu dan menyebabkan kegagalan pembentukan ookista. Kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak daun C. siamea L. tidak menunjukkan respon yang cukup berarti sebagai penghambat pertumbuhan ookista.

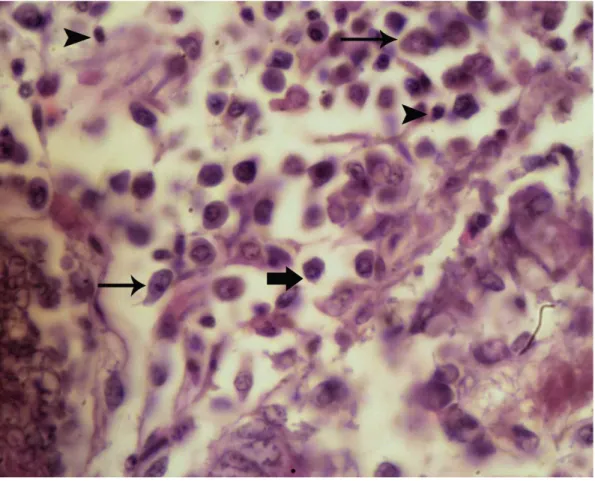

Pengamatan histopatologi organ sekum ayam pada masing-masing kelompok perlakuan ditemukan adanya sejumlah sel radang. Sel radang yang ditemukan pada organ sekum yaitu makrofag, limfosit, eosinofil, dan sel plasma. Berikut ini adalah gambaran histopatologi organ sekum dengan sejumlah sel radang.

23

Gambar 9 Histopatologi jaringan sekum yang diberi ekstrak etanol daun

C. siamea dosis rendah (J1). Sel radang pada sekum terdiri atas

makrofag (panah garis), limfosit (kepala garis) dan sel plasma (panah tebal). Pewarnaan HE; obyektif 100 .

Makrofag merupakan bagian dari sistem fagosit mononuklear yang berasal dari monosit darah dan telah bermigrasi keluar dari pembuluh darah serta mengalami aktivasi di dalam jaringan. Karena itu makrofag merupakan sel radang yang berfungsi memfagositosis mikroorganisme bakteri dan jamur. Makrofag membuat C3 dan C4, dan lisosom yang merupakan komplemen dan zat dalam fagositosis dan opsonisasi (Effendi 2003). Fungsi lain dari makrofag adalah membantu pelepasan IgA intraselular ke jaringan, membentuk sel raksasa, meningkatkan aktivitas limfosit, membantu pengangkutan dan penyimpanan imunoglobulin, serta berpartisipasi dalam pembentukan suatu faktor pertumbuhan sel epitel usus dan maturasi enzim dalam brush border usus (laktoperidase). Berdasarkan fungsinya tersebut maka perlu dilakukan perbandingan rata-rata jumlah makrofag antar kelompok perlakuan. Hasil dari penghitungan dan analisis

24

statistik rata-rata jumlah makrofag pada masing-masing kelompok perlakuan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rataan jumlah makrofag pada sekum ayam.

Nekropsi hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 2.00 ± 0.00a 22.00 ± 1.00ab 32.67 ± 0.57b 92.00 ± 2.00d 58.67 ± 27.47c 93.33 ± 2.89d 6 2.00 ± 0.00a 18.00 ± 1.00ab 31.00 ± 1.00bc 60.00 ± 17.35de 47.67 ± 17.67cd 76.33 ± 19.30e Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol

negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis 1, J2: pemberian johar dosis 2, J3: pemberian johar dosis 3.

Berdasarkan analisis statistik di atas rataan jumlah makrofag hari ke-0 pada kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea memiliki nilai yang lebih tinggi dan menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0.05) jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang lain, sedangkan antar kelompok KN, KP dan KO tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Jumlah makrofag pada kelompok JI dan J3 lebih tinggi dan berbeda nyata dengan kelompok J2. Menurut analisis statistik di atas rataan jumlah makrofag pada hari ke-6 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar kelompok perlakuan. Namun demikian, kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea memiliki jumlah makrofag yang lebih tinggi dibandingkan kelompok perlakuan lain. Jumlah makrofag tertinggi pada kelompok J3, sedangkan kelompok J1 memiliki jumlah makrofag yang lebih tinggi dibandingkan J2. Kelompok J3 dan kelompok J1 menunjukkan rata-rata jumlah makrofag yang lebih tinggi baik pada hari ke-0 ataupun hari ke-6 bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain. Tingginya jumlah makrofag pada kedua kelompok perlakuan ini diduga karena adanya kandungan flavonoid dan karotenoid pada ekstrak daun C. siamea.

Menurut Kusmardi et al. (2006) kandungan flavonoid dan karotenoid yang tinggi pada ekstrak daun C. siamea dapat berperan sebagai imunostimulator dengan cara meningkatkan aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag. Flavonoid berpotensi bekerja terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon fagositosis. Peningkatan dosis ekatrak daun C. siamea juga akan meningkatkan aktivitas dan kapasitas dari makrofag.

25

Menurut Underwood (1999), aktivasi makrofag saat bermigrasi ke daerah yang mengalami peradangan diperlihatkan dalam bentuk dan ukurannya yang bertambah besar, sintesis protein, mobilitas, aktivitas fagositik dan kandungan enzim lisosom yang dimilikinya. Aktivasi ini diinduksi oleh sinyal seperti sitokin yang diproduksi oleh limfosit-T yang tersensitisasi (interferon γ), endotoksin bakteri, berbagai mediator selama radang akut dan protein matriks ekstrasel seperti fibronektin. Makrofag yang sudah teraktivasi siap untuk menjalankan proses fagositosis. Makrofag ini akan menghasilkan protease asam dan protease netral yang merupakan mediator kerusakan jaringan pada peradangan, spesies oksigen reaktif berfungsi dalam proses fagositosis dan degradasi mikroba, metabolit asam arakhidonat seperti prostaglandin dan leukotrien merupakan mediator dalam proses peradangan, sitokin seperti IFN α dan β, IL 1, 6 dan 8, faktor nekrosis tumor (TNF α) komponen-komplemen dan faktor koagulasi, meliputi protein komplemen C1-C5, properdin, faktor koagulasi V, VIII dan faktor jaringan(Kumar et al. 2000; Underwood 1999). Peningkatan jumlah makrofag yang diduga karena adanya flavonoid dan karotenoid yang terkandung dalam ekstrak etanol daun C. siamea diharapkan dapat digunakan sebagai imunostimulan pada koksidiosis.

Hasil dari penghitungan dan analisis statistik rata-rata jumlah limfosit pada masing-masing kelompok perlakuan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rataan jumlah limfosit pada sekum ayam.

Nekropsi hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 47.00 ± 1.00a 384.00 ± 10.00 b 389.33 ± 169.89b 615.67 ± 5.03 c 534.33 ± 17.21c 362.00 ± 21.17b 6 47.00 ± 1.00a 126.67 ± 14.64 ab 264.00 ± 10.00bc 469.67 ± 197.79d 368.67 ± 61.78cd 411.67 ± 62.07cd Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol

negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis 1, J2: pemberian johar dosis 2, J3: pemberian johar dosis 3.

Menurut perhitungan dan analisis statistik, rataan jumlah limfosit hari ke-0 pada kelompok J1 dan J2 lebih tinggi dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain. Kelompok J3, KP dan KO memiliki rataan jumlah limfosit yang tidak berbeda nyata sedangkan kelompok KN memiliki rataan jumlah limfosit terkecil dan berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Hasil analisis statistik rataan jumlah limfosit pada hari ke-6 secara umum menunjukkan

26

perbedaan yang tidak nyata kecuali kelompok KN yang memiliki jumlah limfosit terendah dan kelompok J1 yang memiliki jumlah limfosit tertinggi dengan perbedaan yang nyata dengan kelompok perlakuan lain. Adanya flavonoid pada ekstrak etanol daun C. siamea diduga menjadi faktor pemicu tingginya rata-rata jumlah limfosit pada kelompok J1. Menurut Jiao & Wen (2006), senyawa flavonoid meningkatkan aktivitas IL-2 dan meningkatkan proliferasi limfosit. Hal inilah yang mungkin menyebabkan peningkatan jumlah limfosit secara nyata antara kelompok perlakuan yang diberi ekstrak etanol daun C. siamea.

Limfosit merupakan salah satu sel radang yang terdiri atas limfosit B yang berperan dalam respon imun humoral dan limfosit T yang berfungsi mengenali dan menghancurkan antigen. Limfosit T terdiri atas sel T-helper yang dengan bantuan major histocompatibility complex II (MHCII) akan mengenali adanya antigen dan sel T-sitotoksik yang dengan bantuan MHCI akan langsung menghancurkan antigen (Kumar et al. 2000; Underwood 1999). Peningkatan jumlah limfosit pada kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak etanol daun C.

siamea diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tubuh ayam yang terinfeksi

koksidia untuk mengenali dan menghancurkan antigen serta meningkatkan respon imun.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis statistik rata-rata jumlah sel plasma pada setiap kelompok perlakuan tertulis pada Tabel 4.

Tabel 4 Rataan jumlah sel plasma pada sekum ayam.

Nekropsi hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 1.00 ± 1.00a 57.00 ± 1.00b 80.67 ± 2.08bc 61.00 ± 1.73b 118.33 ± 16.04c 79.00 ± 51.21bc 6 7.00 ± 1.00a 58.00 ± 1.00b 113.00 ± 5.00c 63.33 ± 4.73b 66.00 ± 26.89b 58.00 ± 19.92b Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol

negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis 1, J2: pemberian johar dosis 2, J3: pemberian johar dosis 3.

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 4, antar kelompok perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata namun jumlah sel plasma pada kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak daun C. siamea dan kelompok perlakuan yang diberikan Colibact memiliki jumlah sel plasma yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol positif dan kontrol negatif baik pada hari ke-0 ataupun ke-6. Kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak etanol daun C. siamea

27

menunjukkan peningkatan sel plasma disebabkan oleh adanya flavonoid pada ekstrak etanol daun C. siamea tersebut. Sel plasma merupakan sel limfosit B plasma sehingga flavonoid yang meningkatkan rata-rata jumlah limfosit juga akan meningkatkan rata-rata jumlah limfosit B plasma atau sel plasma. Limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk membentuk antibodi (Ig) (Kusmardi 2006; Underwood 1999). Ekstrak etanol daun C. siamea pada analisis statistik ini menunjukkan hasil yang baik karena dapat meningkatkan antibodi dari ayam yang terinfeksi koksidia.

Hasil dari penghitungan dan analisis statistik rata-rata jumlah eosinofil dan heterofil pada masing-masing kelompok perlakuan tersebut disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 Rataan jumlah eosinofil pada sekum ayam.

Nekropsi hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 0.00 ± 0.00a 11.00 ± 1.00b 1.00 ± 0.00a 0.33 ± 0.58a 2.67 ± 4.61a 1.67 ± 1.53a 6 0.00 ± 0.00a 2.00 ± 1.00ab 0.00 ± 0.00a 3.67 ± 4.04ab 4.00 ± 2.65b 0.33 ± 0.58ab Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol

negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis 1, J2: pemberian johar dosis 2, J3: pemberian johar dosis 3.

Tabel 6 Rataan jumlah heterofil pada sekum ayam.

Nekrosi hari ke- Kelompok KN KP KO J1 J2 J3 0 0.00 ± 0.00a 7.00 ± 1.00b 2.00 ± 0.00a 1.33 ± 0.58a 3.33 ± 4.16a 3.33 ± 2.08a 6 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 1.00a 0.00 ± 0.00a 28.00 ± 45.90a 1.00 ± 1.73a 2.00 ± 1.73a

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P < 0.05. KN: kontrol negatif, KP: kontrol positif, KO: kontrol obat, J1: pemberian johar dosis 1, J2: pemberian johar dosis 2, J3: pemberian johar dosis 3.

Menurut analisis data statistik di atas, rata-rata jumlah eosinofil dan heterofil pada semua perlakuan baik pada hari ke-0 ataupun hari ke-6 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, kecuali nilai eosinofil dan heterofil pada kontrol positif lebih tinggi dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain. Hal ini diduga disebabkan karena koksidiosis telah mengalami self

limiting disease sehingga jumlah eosinofil dan heterofil pada jaringan sekum

kembali menuju nilai normal. Selain itu koksidiosis diduga telah mengalami self

limiting disease juga didukung dengan jumlah ookista yang semakin sedikit, baik

28

jaringan sekum. Sedangkan jumlah limfosit, makrofag, dan sel plasma yang sangat tinggi pada setiap perlakuan mendukung asumsi bahwa koksidiosis ini bersifat kronis. Menurut Underwood (1999) pada radang kronis, makrofag dapat berakumulasi dan berproliferasi di tempat peradangan. Limfosit teraktivasi akan mengeluarkan IFN-γ yang akan mengaktivasi makrofag. Makrofag yang aktif, selain bekerja memfagositosis penyebab radang dan mengeluarkan mediator-mediator lain, juga akan mengeluarkan IL-1 dan TNF yang akan mengaktivasi limfosit, sehingga akan membentuk suatu timbal balik antara makrofag dan limfosit, yang menyebabkan makrofag akan bertambah banyak di jaringan dan menyebabkan terbentuknya fokus radang. Limfosit-T dan limfosit-B bermigrasi ke tempat radang dengan menggunakan beberapa pasangan molekul adhesi dan kemokin yang serupa dengan molekul yang menarik monosit. Limfosit yang dimobilisasi merupakan sel yang siap pada saat ada rangsang imun spesifik (infeksi) dan peradangan yang diperantarai non imun (infark atau trauma jaringan).

Kerjasama yang terjadi pada radang kronis adalah infiltrat jaringan limfositik meliputi dua jenis utama limfosit, yaitu limfosit-B dan limfosit-T. Saat limfosit-B kontak dengan antigen maka limfosit B akan berubah menjadi sel plasma, yang merupakan sel khusus yang sesuai untuk produksi antibodi. Sedangkan limfosit-T bertanggung jawab pada sel perantara imunitas. Sedang saat kontak dengan antigen, limfosit-T memproduksi berbagai faktor pelarut yang disebut sitokin yang memiliki sejumlah aktivitas yaitu pengumpulan makrofag, produksi mediator bakteri, pengumpulan limfosit lain, destruksi sel target, dan memproduksi interferon. Makrofag dikumpulkan ke daerah lesi terutama dipengaruhi oleh faktor penghambat migrasi atau migration inhibition factors

(MIF) yang akan mengikat makrofag dalam jaringan. Faktor pengaktif makrofag akan merangsang makrofag untuk memakan dan membunuh benda asing. Limfosit-T memproduksi sejumlah mediator radang, termasuk sitokin, faktor kemotaksis untuk neutrofil, dan faktor lain yang meningkatkan permeabilitas vaskuler. Interleukin merangsang limfosit lain untuk membelah dan memberikan kemampuan membentuk sel perantara respon imun terhadap berbagai antigen. Limfosit-T juga bekerja sama dengan limfosit-B untuk mengenali antigen.

Faktor-29

faktor seperti perforin diproduksi untuk menghancurkan sel lain melalui perusakan membran selnya. IFN-γ diproduksi oleh sel-T teraktivasi, mempunyai sifat antivirus dan pada saat tertentu mengaktifkan makrofag. IFN-α dan IFN-β diproduksi oleh makrofag dan fibroblas, yang mempunyai sifat antivirus dan sel pembunuh alami yang aktif (Kumar et al. 2000; Underwood 1999).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Infeksi alami Eimeria spp. menyebabkan peningkatan jumlah sel radang. Pemberian ekstrak daun C. siamea pada ayam yang terinfeksi Eimeria spp. secara alami menyebabkan jumlah makrofag yang lebih tinggi sehingga ada indikasi bahwa ekstrak etanol daun C. siamea dapat berfungsi sebagai imunostimulan. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap senyawa aktif yang terkandung dalam daun C. siamea terhadap adanya infeksi Eimeria spp.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan ekstrak daun

C. siamea dengan berbagai konsentrasi lainnya sebagai alternatif obat

![Gambar 2 Makrofag pada jaringan [Sumber: Anonim 2010]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937726.2674724/23.893.336.601.619.861/gambar-makrofag-pada-jaringan-sumber-anonim.webp)

![Gambar 3 Limfosit pada jaringan [Sumber: Ownby 2007]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937726.2674724/24.893.358.581.807.1041/gambar-limfosit-pada-jaringan-sumber-ownby.webp)

![Gambar 5 Heterofil pada darah [Sumber: Anomim 1996].](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937726.2674724/26.893.354.585.126.335/gambar-heterofil-pada-darah-sumber-anomim.webp)

![Gambar 6 Basofil pada jaringan [Sumber: Anonim 2009]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/1937726.2674724/27.893.351.590.560.712/gambar-basofil-pada-jaringan-sumber-anonim.webp)