TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Pendekatan Teori Keluarga Pengertian KeluargaPengertian keluarga menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah, dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama (Puspitawati 2009).

Tujuan dan Fungsi Keluarga

Tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur atau hierarkis yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan atau budaya masyarakat yang lebih luas (Puspitawati 2009). Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN 1996) menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi:

1. Fungsi keagamaan yaitu keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insane-insan agamais yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya yaitu memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta kasih yaitu keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

5. Fungsi reproduksi merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu dengan memberi peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan.

7. Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan yaitu memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah.

Menurut Guhardja et al. (1989), keluarga bertanggung jawab dalam menjaga anggotanya serta menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian anggota keluarganya. Kelanjutan dari suatu masyarakat dimungkinkan adanya orangtua dan anak. Oleh sebab itu, tujuan kebanyakan rumahtangga dan keluarga adalah reproduksi, adopsi dan sosialisasi. Fungsi keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi pemeliharaan dan dukungan terhadap anggota keluarga. Pangan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar dari setiap individu yang harus dipenuhi keluarga. Rumah dan sandang memberikan perlindungan dan merupakan sumber ekspresi bagi kebutuhan gizi, sehingga mampu melaksanakan segala aktivitasnya. Memelihara kesehatan adalah juga tanggung jawab keluarga.

2. Fungsi perkembangan anggota keluarga. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari anggota keluarga, maka kesempatan berkembang yang lebih luas dapat dibangun. Melalui kesempatan yang lebih banyak, individu dan keluarga akan mendapatkan ekspresi yang lebih banyak dalam aspek budaya, intelektual dan aspek sosial.

Pendekatan Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat

meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sosial. Terdapat beberapa bagian dalam dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain: faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. Adapun persyaratan struktural yang harus dipenuhi agar struktur keluarga menurut Levy (Megawangi 1999) sebagai sistem dapat berfungsi adalah:

1. Diferensiasi peran: Serangkaian tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. maka harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga. Terminologi diferensiasi peran bisa mengacu pada umur, gender, generasi, juga posisi status ekonomi dan politik dari masing-masing aktor. 2. Alokasi solidaritas: Distribusi relasi antar anggota keluarga menurut cinta,

kekuatan, dan intensitas hubungan. Cinta atau kepuasan menggambarkan hubungan antar anggota. Sedangkan intensitas adalah kedalaman relasi antar anggota menurut kadar cinta, kepedulian, ataupun ketakutan.

3. Alokasi ekonomi: Distribusi barang-barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Direfensiasi tugas juga ada dalam hal ini terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dari barang dan jasa dalam keluarga.

4. Alokasi politik: Distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota keluarga. Agar keluarga dapat berfungsi maka distribusi kekuasaan pada tingkat tertentu diperlukan.

5. Alokasi integrasi dan ekspresi: Distribusi teknik atau cara untuk sosialisasi, internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntunan norma yang berlaku untuk setiap anggota keluarga.

Pendekatan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Dinyatakan oleh Chapman (2000) diacu dalam Puspitawati (2006) bahwa keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan tumbuh atau terbentuk suatu generasi

penerus yang tidak mempunyai kreasi yang lebih baik dan akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa arah (Puspitawati 2009).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga. mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya (BKKBN 1996). Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita/hr. Selain itu, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan adalah suatu kondisi tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US $ 1 per hari (Saefuddin et al. 2003).

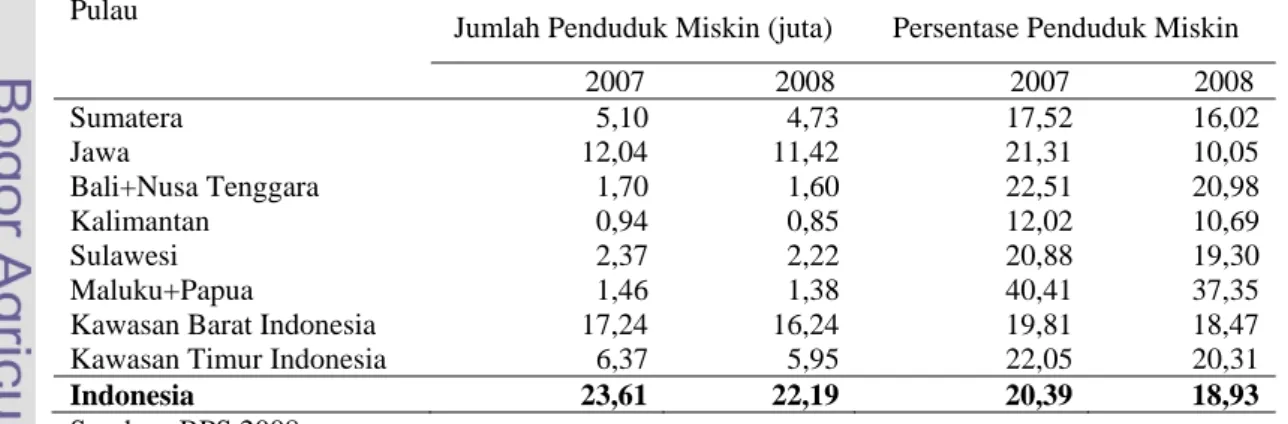

BPS (2008) menyebutkan secara absolut penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Jawa sebesar 12,04 juta jiwa dan pada tahun 2008 sebesar 11,42 juta jiwa. Angka ini merupakan angka paling besar jika dibandingkan dengan lima pulau lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada tahun 2007 dan 2008 berturut-turut tercatat 17,24 juta jiwa dan 16,24 juta jiwa. Sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berturut-turut tercatat 6,37 juta jiwa dan 5,95 juta jiwa. Meskipun demikian persentase penduduk miskin di KTI lebih besar dibandingkan dengan di KBI.

Tabel 1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan menurut pulau, 2007 dan 2008

Pulau

Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin 2007 2008 2007 2008 Sumatera 5,10 4,73 17,52 16,02 Jawa 12,04 11,42 21,31 10,05 Bali+Nusa Tenggara 1,70 1,60 22,51 20,98 Kalimantan 0,94 0,85 12,02 10,69 Sulawesi 2,37 2,22 20,88 19,30 Maluku+Papua 1,46 1,38 40,41 37,35

Kawasan Barat Indonesia 17,24 16,24 19,81 18,47

Kawasan Timur Indonesia 6,37 5,95 22,05 20,31

Indonesia 23,61 22,19 20,39 18,93 Sumber: BPS 2008

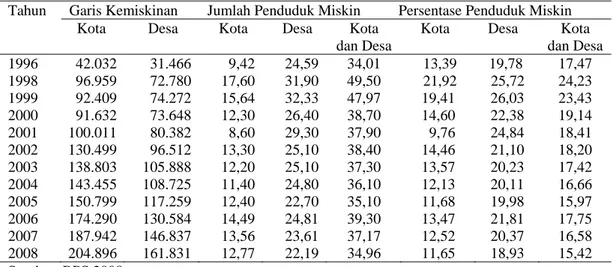

Garis kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Penghitungan

Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (BPS 2008). Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 garis kemiskinan penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sehingga hal ini berdampak pada jumlah peduduk miskin yang semakin meningkat pula dari tahun 1996 hingga tahun 2008. Pada tahun 1996-1998 terjadi peningkatan garis kemiskinan yang sangat tajam yaitu dari Rp.42.032,- sampai Rp.96.959,- (kota) dan Rp.31.466,- sampai Rp.72.780,- (desa). Hal ini terkait dengan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat.

Tabel 2 Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin 1996-2008 Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa Kota Desa Kota dan Desa

Kota Desa Kota dan Desa 1996 42.032 31.466 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47 1998 96.959 72.780 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 1999 92.409 74.272 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43 2000 91.632 73.648 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 2001 100.011 80.382 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 2002 130.499 96.512 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 2003 138.803 105.888 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 2004 143.455 108.725 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 2005 150.799 117.259 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 2006 174.290 130.584 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 2007 187.942 146.837 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 2008 204.896 161.831 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 Sumber: BPS 2008

Catatan: 1. Referensi waktu untuk seluruh data adalah Februari, kecuali data tahun 1998 (Desember) dan tahun 2006-2008 (Maret)

2. Data mulai tahun 1999 tanpa timor-timur.

Kemiskinan sering diukur berdasarkan indikator-indikator yang melekat pada seorang individu atau sebuah rumahtangga. Menurut Pakpahan et al. (1995), kemiskinan sering digambarkan oleh satu atau kombinasi dari tingkat pendapatan yang rendah, tingkat kematian balita yang tinggi, tingkat nutrisi rendah, kualitas perumahan yang buruk, dan lain-lain. Pengkategorian kemiskinan menurut indikator-indikator tersebut adalah upaya pengkategorian berdasarkan akibat (consequences atau output).

Indikator kemiskinan yang digunakan dalam data BKKBN ada lima, yaitu: (1) tidak dapat beribadah secara rutin; (2) tidak dapat makan minimal dua kali

sehari; (3) tidak memiliki pakaian berbeda untuk setiap kegiatan; (4) jika salah satu anggota keluarga sakit tidak dapat memberikan pengobatan modern dan (5) bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. Adapun BPS menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang disosialisasikan oleh Djalil (2005), rumahtangga yang memiliki ciri rumahtangga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah atau tembok tanpa diplester.

4. Tidak punya fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumahtangga lain.

5. Sumber penerangan rumahtangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/minyak tanah/arang. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal

motor. atau barang modal lainnya.

Ada satu kriteria tambahan lagi, tidak hanya terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumahtangga miskin, yaitu rumahtangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/KUKM setahun lalu.

Keadaan keluarga yang serba kekurangan terjadi bukan karena kehendak keluarga yang bersangkutan, tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga telah membuat mereka menjadi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. BKKBN (1996) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu:

1. Faktor internal a. Kesakitan b. Kebodohan c. Ketidaktahuan d. Ketidakterampilan e. Ketertinggalan teknologi f. Ketidakpunyaan modal 2. Faktor eksternal

a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.

b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang dukung upaya peningkatan kualitas keluarga.

c. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan yang menyalahgunakan keluarga atau diri mereka sendiri.

3. Keluarga yang gagal adalah keluarga yang gagal kehilangan hampir semua energi karena permasalahan yang terjadi.

4. Keluarga penekan adalah keluarga yang tidak membebaskan para anggotanya untuk mengungkapkan perasaan secara spontan.

5. Keluarga yang berantakan adalah keluarga yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada waktu yang digunakan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain.

6. Keluarga yang “mandeg” adalah keluarga yang tidak sanggup dan khawatir untuk tumbuh sehingga tidak punya arah.

7. Keluarga yang dibuat-buat adalah keluarga yang terjadi karena menetapkan keputusan secara kolektif dan aktif untuk menghindari keputusan membentuk kaluarga baru lagi.

8. Keluarga yang terganggu adalah keluarga yang mengalami masa kritis.

9. Keluarga yang terobsesi adalah keluarga yang memiliki komponen keluarga “mandeg” dan terganggu, sehingga tipe keluarga ini tidak berkembang.

10. Keluarga yang tumbuh adalah keluarga yang dapat bangkit kembali dan mampu menghadapi masalah baik dalam mengatasi krisis dan konflik yang ada.

Pemberdayaan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi oleh masalah kesenjangan baik antargolongan penduduk maupun pembangunan antarwilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah sejak tahun 1960-an telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sajak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 (Sumodiningrat 2009).

Program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), dan program pembangunan

sektoral telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Sumodiningrat 2009).

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan beserta segala penyebabnya. Upaya yang dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku dalam berbagai tahap pembangunan. Dalam konteks inilah, pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin menjadi sangat penting dan strategis. Menurut Sumodiningrat (2009) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Nasdian (2003) pemberdayaan merupakan suatu upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada sumberdaya, memiliki kesadaran kritis, mampu melakukan pengorganisasian dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan di lingkungannya. Berbeda dengan Suharto (2005) yang mengartikan pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dengan tujuan adanya perubahan sosial yang mencakup masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sumodiningrat (2009) upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh melalui strategi yang terdiri atas lima komponen, yaitu:

(1) Modal usaha, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan. Caranya dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif unggulan sehingga dapat menjamin surplus untuk tabungan dan akumulasi modal masyarakat.

(2) Sumber daya manusia, yaitu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Caranya dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan organisasi pendamping dan kelompok masyarakat miskin guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di tingkat desa melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

(3) Prasarana dan sarana, yaitu mengembangkan prasarana dan sarana pedesaan serta jaringan pemasaran, sehingga masyarakat pedesaan dengan mudah mendapatkan input produksi dan menjual produk ke pasar local, regional, nasional, bahkan internasional melalui kemitraan dengan dunia usaha dan penyedia jasa pendukung lainnya.

(4) Penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat agar proses alih informasi dan teknologi; penyaluran dana dan investasi; proses produksi, distribusi, dan pemasaran; serta administrasi pembangunan terlembaga dengan baik sesuai kondisi lokal.

(5) Sistem informasi, yaitu meningkatkan kemampuan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan berbasis sistem informasi manajemen dan sistem informasi geografis.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik. Mengingat ada bermacam-macam tingkat sosial ekonomi masyarakat maka setiap tingkatan kemiskinan tersebut harus ditangani dengan solusi yang tepat. Berikut ini grand strategy pemberdayaan penduduk miskin melalui konsep tiga klaster (Sumodiningrat 2009).

(1) Klaster 1, memberdayakan masyarakat miskin. Pada klaster 1 ini diperuntukkan bagi mereka yang termasuk dalam kelas the poorest of the

poor. Kelompok ini harus diberikan bantuan langsung karena memang

mereka sangat miskin sehingga perlu mendapat perlindungan dan bantuan sosial. Filosofinya, kelompok masyarakat seperti ini diberi “ikan” agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa program pada klaster ini antara

lain: PKH, Raskin, BOS, Jamkesmas, bantuan sosial untuk pengungsi korban bencana, bantuan untuk kelompok lansia, BLT.

(2) Klaster 2, menuju kemandirian. Filosofi program klaster 2 ini diibaratkan sebagai kail. Dengan demikian, penerima program ini adalah mereka yang sudah dapat diajari bagaimana mencari ikan atau mengail. Pada program ini masyarakat tidak diberi ikan melainkan pancing, dengan harapan mereka bisa mencari ikan sendiri. Contoh program dalam klaster ini adalah PNPM mandiri.

(3) Klaster 3, menciptakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Klaster ini menampung kelompok-kelompok masyarakat yang telah diberdayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Filosofinya, kelompok masyarakat ini sudah diberi kail, jala, dan perahu. Pada klaster 3 ini, skema pendanaan menggunakan kredit dengan bunga pasar. Program yang termasuk dalam klaster ini adalah KUR mikro dan UMKM.

PKH (Program Keluarga Harapan)

Pada tahun 2007, pemerintah melaksanakan PKH dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada rumahtangga sangat miskin melalui persyaratan menyekolahkan anaknya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan memeriksakan kesehatan serta pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia balita dan ibu hamil atau menyusui. Untuk jangka pendek, bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sedangkan untuk jangka waktu yang lebih panjang, melalui peningkatan pendidikan serta perbaikan kondisi kesehatan dan gizi, dapat memutus rantai kemiskinan.

Pemilihan Penerima Bantuan dan Syarat Program

Penerima bantuan PKH adalah rumahtangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan dan menghadiri kelas minimal 85

persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar pemenuhan syarat ini efektif, maka bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumahtangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Hal ini karena umumnya ibu bertanggung jawab atas kesehatan, nutrisi, dan pendidikan anak-anaknya.

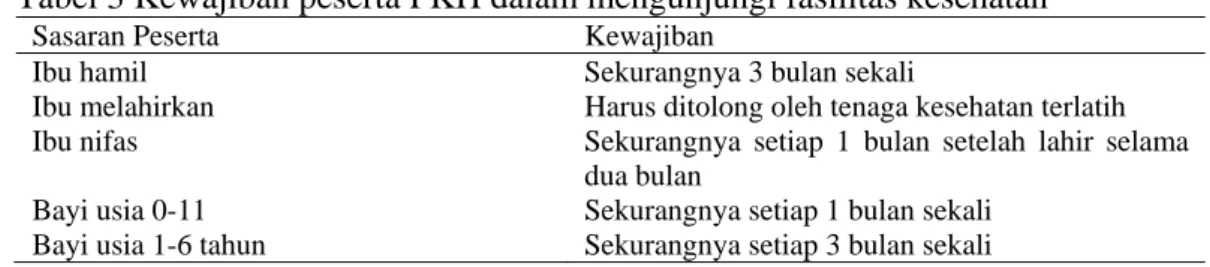

Kewajiban Peserta PKH Kesehatan

Kewajiban peserta PKH Kesehatan adalah mengunjungi fasilitas kesehatan (seperti; Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, Bidan desa), dengan persyaratan waktu kunjungan sesuai Tabel 3:

Tabel 3 Kewajiban peserta PKH dalam mengunjungi fasilitas kesehatan

Sasaran Peserta Kewajiban

Ibu hamil Sekurangnya 3 bulan sekali

Ibu melahirkan Harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Ibu nifas Sekurangnya setiap 1 bulan setelah lahir selama

dua bulan

Bayi usia 0-11 Sekurangnya setiap 1 bulan sekali

Bayi usia 1-6 tahun Sekurangnya setiap 3 bulan sekali

Ketika mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut, setiap peserta PKH berhak mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Departemen Kesehatan.

Kewajiban Peserta PKH Pendidikan

Peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah (6-15 tahun) namun belum terdaftar di sekolah wajib mendaftarkan anak tersebut ke sekolah SD/MI atau SMP/MTs atau satuan pendidikan setara SD atau SMP. Setelah terdaftar di satuan pendidikan. anak tesebut harus hadir sekurang-kurangnya 85 persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Untuk memudahkan, jika peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah (6-15 tahun), anak-anak tersebut harus mendaftar di sekolah dan harus hadir

sekurang-kurangnya 85 persen setiap saat. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau buta aksara, maka harus mendaftarkan anak tersebut ke sekolah terdekat atau satuan pendidikan non formal (seperti misalnya, keaksaraan fungsional, Paket A setara SD atau Paket B setara SMP atau pesantren setara SD/SMP). Jika telah terdaftar, anak tersebut harus hadir sekurang-kurangnya 85 persen hari sekolah atau tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Untuk anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dandiketahui bahwa mereka tidak bisa mengikuti program sekolah/satuan pendidikan biasa (misalnya anak yang sudah lama diluar sistem sekolah, anak buta huruf, anak dengan kebutuhan khusus dan lain-lain), maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mengikutkan anak tersebut kedalam program persiapan pendidikan (seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), panti sosial asuhan anak, dll) dan selanjutnya mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan formal atau non formal–Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), dsb). Ketika melakukan pendaftaran anak ke satuan pendidikan tersebut. Ibu RTSM akan didampingi oleh pendamping PKH dari kantor UPPKH Kecamatan. Informasi nama sekolah dan atau nama penyelenggara pendidikan non formal selanjutnya harus dilaporkan ke pendamping PKH untuk keperluan pelaksanaan program lebih lanjut.

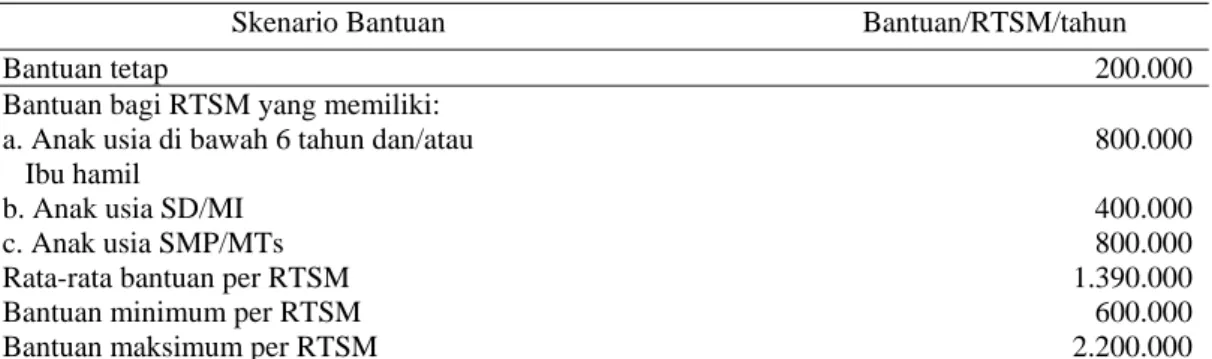

Besaran Bantuan

Dalam program PKH, besaran bantuan dipengaruhi oleh komposisi keluarga maupun tingkat pendidikan anak, selanjutnya diterapkan batas maksimum dan minimum penerimaan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Jika pembayaran terlalu tinggi, maka orang akan tergantung pada program ini. Jika pembayaran diberi dalam jumlah yang sama ke semua keluarga, menjadi tidak adil bagi kelurga yang memiliki anak banyak atau anak bersekolah ditingkat yang lebih tinggi mengingat pengeluaran pun relatif lebih besar dari keluarga kecil tidak terbebani biaya sekolah. Jika bantuan berdasar jumlah anak tanpa batasan, maka dikhawatirkan akan menghambat program BKKBN, selain itu membuka kesempatan kepada para penipu untuk mengakui anak orang lain

sebagai anaknya untuk memperoleh pembayaran. Secara garis besar skenario bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Besar bantuan penerima PKH

Skenario Bantuan Bantuan/RTSM/tahun

Bantuan tetap 200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun dan/atau Ibu hamil

b. Anak usia SD/MI c. Anak usia SMP/MTs

800.000 400.000 800.000

Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000

Bantuan minimum per RTSM 600.000

Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000

Catatan: Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum & maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM/ tahun.

Sanksi terhadap Pelanggaran Komitmen

Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.50.000,-

b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.100.000,-

c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan tidak akan dimonitor oleh program (UPPKH Pusat 2007 dan Pusdiklat Kesos 2007).

Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan menurut Sawidak (1985) merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut.

Lee dan Hanna (1990) diacu dalam Iskandar (2007) mendefinisikan kesejahteraan sebagai total dari net worth (manfaat yang benar-benar diperoleh) dan human capital wealth (kesejahteraan sumberdaya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai atas aset yang dimiliki dikurangi pengeluaran (liabilitas). Sedangkan kesejahteraan SDM dapat diduga melalui pendapatan yang dihasilkan oleh SDM (human capital income) yang ada saat ini, atau dihitung dari nilai pendapatan non aset. Kemudian disebutkan pula bahwa kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh usia, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, tempat tinggal, ukuran rumahtangga, dan siklus hidup.

Menurut World Health Organization (WHO) diacu dalam Suandi (2007), terdapat enam kategori kesejahteraan (quality of life or individu well being), yaitu fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, lingkungan, dan spiritual. Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga, yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Perumusan konsep kesejahteraan dilakukan oleh BPS dan BKKBN. Hasil rumusan BPS mengemukakan bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila:

• Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari keluarga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing keluarga itu sendiri. • Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan rumusan yang dikemukakan oleh BKKBN tentang kesejahteraan keluarga adalah:

• Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial, dan agama.

• Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga.

• Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Pendekatan Kesejahteraan Keluarga

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, yaitu berdasarkan pendekatan obyektif dan subjektif. Pendekatan obyektif diturunkan dari data kuantitatif diperoleh dari angka-angka yang langsung dihitung dari aspek yang telah ditelaah. Pendekatan subjektif diperoleh dari persepsi masyarakat tentang aspek kesejahteraan sehingga hasilnya merupakan perkembangan dari aspek kesejahteraan. Persepsi masyarakat, dapat dipahami sebagai suatu deskripsi interpretatif yang sifatnya sangat subjektif. Interpretasi subjektif tersebut bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi atas kondisi yang memang mereka rasakan, dan berbeda dengan penafsiran secara kelompok maupun institusi (Iskandar 2007). Konsep subjektif dapat memberikan pengertian yang mendalam tentang masalah kesejahteraan yang dihadapi rumahtangga. Model ini dianggap lebih sensitif untuk mengukur kesejahteraan rumahtangga (Raharto dan Romdiati 2000).

Pendekatan dengan indikator subjektif secara filosofi berhubungan erat dengan psikologi sosial masyarakat. Masyarakat mungkin mempunyai pandangan sendiri tentang apa arti kesejahteraan yang mungkin bisa berbeda dengan pandangan obyektif. Menurut Diener (2002) kesejahteraan subjektif didefinisikan sebagai evaluasi seseorang terhadap kehidupannya. Evaluasi dapat berupa pendapat kognitif, seperti kepuasan hidup dan respon emosi terhadap suatu peristiwa. seperti perasaan emosi yang positif.

“Quality of Life” adalah salah satu pendekatan untuk mengukur kepuasan atau kesenangan seseorang secara subjektif. Menurut Handoko (2000), yang dimaksud dengan tingkat kepuasan adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dirasakan seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang diperolehnya atau dengan kata lain tingkat kepuasan merupakan gambaran perasaan yang diperoleh dari suatu

tindakan yang telah diperbuat. Menurut Guhardja et al. (1992), puas atau tidaknya seseorang dapat dihubungkan dengan nilai yang dianut oleh orang tersebut dan tujuan yang diinginkan. Apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan nilai yang dianut maka diharapkan kepuasan akan terpenuhi. Unsur waktu juga ikut mempengaruhi rasa puas dan tidak puas. Pendekatan subjektif mendefinisikan kesejahteraan berdasarkan pemahaman masyarakat mengenai standar hidup mereka dan bagaimana mereka mengartikannya (Santamarina et al. 2002 diacu dalam Suandi 2007).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Besar Keluarga

Besar keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota keluarga. Berdasarkan jumlah atau besar keluarga, keluarga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: keluarga kecil (kurang dari sama dengan 4 org), keluarga sedang (5 – 7 org) dan keluarga besar (lebih dari sama dengan 8 org) (BKKBN 2005).

Menurut Arianti (2002) besar keluarga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. biasanya jumlah anak. Jumlah anggota keluarga yang terlalu besar seringkali menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Sumarwan (2003) menyatakan bahwa pendapatan per kapita dan belanja pangan keluarga akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah keluarga. Jumlah dan pola konsumsi suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah anggota keluarga atau rumahtangga. Keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar akan mengkonsumsi pangan dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggota keluarganya lebih sedikit.

Tipe Keluarga

Berdasarkan tipenya, keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni: (1) keluarga inti atau keluarga batih (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak yang belum kawin, atau anak yang secara resmi dianggap anak kandung. (2) keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti dan merupakan satu kesatuan sosial, serta tempat tinggal dalam satu rumah.

Lama dan Tingkat Pendidikan

Keterlibatan seseorang dalam proses pendidikan atau tingkat pendidikan yang dicapainya akan mempengaruhi dan membentuk cara, pola, dan kerangka berpikir, persepsi, pemahaman, dan kepribadiannya (Gunarsa dan Gunarsa 2000).

Hasil penelitian Megawangi et al. (1994) membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan suami berhubungan nyata dan positif terhadap kebiasaan merencanakan anggaran biaya. Dengan demikian, kemampuan melihat kedepan dengan mengadakan perencanaan biaya dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi penduduk, dan semakin banyak anggota rumahtangga cenderung tidak dapat merencanakan biaya.

Mangkuprawira (2002) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengeluaran rumahtangga untuk investasi pendidikan dipengaruhi secara positif oleh faktor pendidikan suami dan pengeluaran total rumahtangga secara negatif dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan suami dan total pengeluaran rumahtangga, maka semakin besar pula pengeluaran nominal rumahtangga untuk pendidikan.

Orang yang berpendidikan tinggi biasa diidentikkan dengan orang yang memiliki mutu sumberdaya manusia yang tinggi. Pada umumnya mereka juga mendapat upah dan gaji yang relatif tinggi pula dibandingkan dengan orang yang bermutu pendidikan rendah (Guhardja et al. 1992). Pendidikan dan kesejahteraan adalah dua aspek yang saling mempengaruhi. Tingkat pendidikan akan menentukan kemampuan sebuah keluarga untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga akan memudahkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Syarief 1998 diacu dalam Nuryani 2007).

Lama pendidikan diukur berdasarkan program wajib belajar sembilan tahun. Berdasarkan UU No 2/1989 (pasal 3 jo. Pasal 13) dan PP No 28/1990 (pasal 1 jo. Pasal 3), esensi dan ciri-ciri pendidikan dasar yaitu:

1. Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum, artinya merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua negara.

2. Pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun. 3. Pendidikan dasar tidak bersifat uniform.

4. Pendidikan dasar diselenggarakan di jalur sekolah pada berbagai jenis dan satuan pendidikan.

5. Lulusan pendidikan dasar adalah setara.

6. Tujuan pendidikan dasar adalah menyiapkan peserta untuk melanjutkan ke jenjang menengah dan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna di masyarakat.

Pendapatan

Pendapatan keluarga adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga. Besarnya pendapatan yang diterima rumahtangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (BPS 2005). Suhardjo (1989) mengemukakan bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran keluarga. Selain itu, Roedjito (1986) diacu dalam Rambe (2004) menyatakan bahwa keluarga yang berpenghasilan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan sebagai kebutuhan pokok.

Pendapatan keluarga mempunyai pengaruh paling besar terhadap analisis kategori pengeluaran. Sumber penghasilan rumahtangga berupa pendapatan yang digunakan untuk membeli dan memproduksi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan anggota rumahtangga. Pada kondisi pendapatan terbatas, rumahtangga akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya akan digunakan untuk mengonsumsi makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan. maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan menuju peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan (BPS 2003).

Pendapatan per kapita adalah pendapatan total yang diperoleh keluarga dibagi jumlah anggota keluarga. Pendapatan merupakan indikator yang baik bukan saja pada tingkat kesejahteraan jasmaniah yang dapat dicapai seseorang. melainkan terhadap kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang. maka orang tersebut semakin bebas memilih dan bergerak. Oleh karena itu, pendapatan merupakan ukuran yang baik terhadap

kekuatan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat (Ginting dan Penny 1984 diacu dalam Nuryani 2007).

Alokasi Pengeluaran

Pola pengeluaran keluarga merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui tingkat kehidupan masyarakat. Berbagai karakteristik pribadi dan situasi yang menyertainya akan mempengaruhi bagaimana seseorang membelanjakan uangnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah ambisi, keahlian, kesejahteraan hidup, standar hidup, usia anggota keluarga, jenis kelamin dari masing-masing anggota keluarga, kesukaan dan ketidaksukaan serta kemampuan besar kecilnya pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau keluarga (Raines 1964).

Anggaran terbesar dari rumahtangga adalah untuk makanan, proporsi pengeluaran total untuk makanan menurun dengan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran total untuk pakaian dan perumahan diperkirakan konstan, sementara proporsi pengeluaran untuk barang-barang mewah bertambah dengan ketika pendapatan meningkat. Bagian dari pendapatan rumahtangga yang diperoleh dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Pengeluaran rumahtangga petani menurut Hukum Engel menyatakan bahwa semakin rendah penghasilan seseorang semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk makanan.

Pola pengeluaran rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kehidupan suatu masyarakat. Mangkuprawira (1985) membagi jenis pengeluaran rumahtangga menjadi dua kelompok besar, yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Secara naluriah setiap individu keluarga lebih dahulu memanfaatkan setiap pengeluarannya untuk pangan kemudian untuk non pangan. Namun demikian, perilaku ini tidak lepas dari pendapatan, besar anggota keluarga, pendidikan, lokasi tempat tinggal dan musim. Menurut Myers (1991), pengeluaran rumahtangga meliputi pengeluaran untuk pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, alat-alat rumahtangga, asuransi, pemeliharaan kesehatan, dan dana pensiun. non makanan yang dimaksud adalah pengeluaran rumahtangga/anggota rumahtangga saja.

Dukungan Sosial

Manusia sebagai individu dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain atau sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial tidak selamanya tersedia pada diri sendiri melainkan harus diperoleh dari orang lain yakni keluarga (suami atau isteri), saudara atau masyarakat (tetangga) dimana orang itu berbeda. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya, juga bagi keluarga dalam menjalani kehidupan perkawinannya dan bagi pelaksanaan pengasuhan anak. Gottlieb (1985) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan tindakan alamiah sebagai sumberdaya lingkungan yang secara erat berkaitan dengan interaksi sosial.

Kendig (1986) mendefinisikan dukungan sosial sebagai “kesenangan, bantuan atau keterangan yang diterima seseorang melalui hubungan formal dan informal dengan yang lain atau kelompok”. Djarkasih (1987) mengartikan dukungan sosial adalah: “sejumlah orang dengan siapa ia berinteraksi, frekuensi hubungan dengan orang lain atau persepsi individu tentang kecukupan hubungan pribadi, pertukaran informal atau material, tersedianya suatu kepercayaan dan kepuasan kebutuhan dasar”. Di dalam ensiklopedi sosiologi dukungan sosial diartikan adalah “pemberian dukungan emosional dan informasi atau dukungan materi oleh orang lain atau lingkungan sosial keadaan seseorang individu yang mengalami beberapa kesulitan atau masalah”. Sarafino (1996) mengartikan dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima individu dari orang lain, baik sebagai individu perorangan atau kelompok. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial keluarga mencakup adanya interaksi diantara anggota dan saling membantu. sehingga tetap terjalin hubungan dan menghasilkan kepuasan batin seseorang. Bentuk dukungan sosial yang dibutuhkan, terdiri dari:

1. Dukungan Emosi (Emotional Support)

Turner (1983) mengemukakan bahwa dukungan emosi ini sangat penting dan dibutuhkan setiap individu dalam setiap periode kehidupan, curahan perhatian

yang mendalam membuat individu dapat mencurahkan perasaannya, hal ini sangat membantu kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

2. Dukungan Instrumen (Instrumental Support)

Bentuk dukungan instrumen melibatkan bantuan langsung, misalnya berupa bantuan finansial atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu (Sarafino 1996). Dukungan berupa materi atau jasa yang diberikan oleh orang lain kepada individu sebagai penerima dukungan dapat berbentuk uang, barang kebutuhan sehari-hari atau bantuan praktis, seperti memberikan fasilitas transportasi, memberi pinjaman uang atau barang rumahtangga lainnya, menyediakan waktu dan tenaga untuk mengasuh anak (Borgatta 1992).

Sumber-Sumber Dukungan Sosial

Sumber dukungan sosial adalah segala sesuatu yang berjalan secara keberlanjutan dan dimulai dari unit keluarga, kemudian bergerak secara progresif dari individu-individu anggota keluarga, dimana mereka merupakan anggota kelompok yang dianggap penting dalam memberikan dukungan sosial. Sesuai dengan pendapat Collins et al. (1993) diacu dalam Tati (2004) membagi dukungan sosial dalam tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu:

a. The significant other help the individual mobilize his psychological resources and master his emotional burdens.

b. They share his tasks; and

c. They provide him with extra supplies of money, materials, tools, skills and cognitive guidance to improve the handling of his sitiation.

Berdasarkan tiga elemen di atas, dapat diartikan bahwa dukungan sosial lainnya yang signifikan membantu individu memobilisasi sumber-sumber psikologisnya dan penguasaan tekanan emosionalnya; mereka membagi tugas- tugasnya; dan selanjutnya mereka memberikan uang tambahan, material, peralatan, keterampilan-keterampilan dan petunjuk yang bersifat kognitif untuk mengembangkan pengendalian situasinya. Secara operasional sumber-sumber dukungan sosial dibagi kedalam dua golongan, yaitu:

1. Sumber dukungan individu seperti suami/isteri, tetangga, saudara, teman. Dukungan yang dapat diperoleh antara lain berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, material dan informasi.

2. Sumber dukungan kelompok yaitu dari kelompok-kelompok sosial seperti kelompok PKK, BKB, Karang taruna.

b. Sumber dukungan formal, dapat diperoleh dari bidang:

1. Profesional seperti psikiatri, psikolog, pekerja sosial atau spesialis lainnya. 2. Pusat-pusat pelayanan antara lain: rumah sakit, BP4, panti sosial, atau

lembaga-lembaga pelayanan lainnya.

Sumber utama dukungan sosial yang potensial terdapat dalam keluarga, sebab dalam keluarga mempunyai fungsi-fungsi dukungan tertentu yang tidak dapat berubah, seperti dukungan suami terhadap isteri untuk melaksanakan perannya sebagai isteri atau terhadap isteri dalam memerankan seorang ibu untuk melaksanakan pengasuhan anak, dengan cara suami memberi simpati, perhatian, dan kepercayaan yang dilandasi kasih saying, akan memberi kekuatan yang besar pengaruhnya terhadap isteri dalam melaksanakan tugas dan peranannya. Sebagaimana dikatakan Purnomosari (2004) bahwa dukungan sosial yang positif akan membuat ibu dapat melaksanakan tugas dan peranannya dengan perasaan aman dan nyaman dalam mengelola rumahtangga dan melaksanakan pengasuhan anak.

Strategi Koping Keluarga Definisi dan Pengertian

Pearlin & Schooler (1978;1982) diacu dalam Puspitawati (1992) mendefinisikan koping sebagai tingkah laku yang melindungi seseorang dari pengalamannya akibat dari psikologis yang merugikan. Sedangkan menurut Mc Cubbin et al. (1980) dalam Puspitawati (1992), koping merupakan manajemen dari dimensi-dimensi kehidupan keluarga termasuk memelihara organisasi keluarga (secara internal), mempertahankan keutuhan keluarga peningkatan kebebasan dan penghargaan pada diri kita sendiri, mempertahankan hubungan dengan masyarakat dan mengontrol pengaruh kuat dari sumber stres yang menjadi suatu proses pencapaian keseimbangan dalam sistem keluarga. Selain itu, menurut Folkman & Lazarus (1984) strategi koping merupakan suatu perubahan dari suatu

kondisi ke lainnya sebagai cara untuk menghadapi situasi tak terduga, yang mana secara empirical disebut sebagai sebuah proses dan Friedman (1998) mendefinisikan koping keluarga sebagai respon perilaku positif yang digunakan keluarga dan sistemnya untuk memecahkan masalah atau mengurangi stres yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu.

Mekanisme koping merupakan suatu perubahan konstan dari usaha kognitif dan tingkah laku untuk menata tuntutan eksternal dan internal yang nilainya sebagai hal yang membebani atau melebihi sumber daya individu (Lazarus dan Folkman 1984). Strategi koping dalam pemenuhan kebutuhan hidup termasuk dalam “koping” dimana merupakan upaya-upaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan baik dengan berhemat atau mengganti bahan pangan tertentu. Berhemat adalah sebuah strategi keluarga untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting seperti rencana rekreasi, yang bertujuan dalam menanggulangi pada saat susah (Puspitawati 1998). Perilaku koping menurut Lazarus (1976) diacu dalam Lukman (2002) sebagai: (1) perilaku tindakan yang langsung melawan ancaman atau lari dari ancaman (melawan atau lari) dan di desain untuk mengubah hubungan stress dengan lingkungan fisik atau sosial, (2) bentuk intrapsychic koping merupakan mekanisme pertahanan (misalnya penolakan) yang lebih didesain untuk mengurangi munculnya emosi dibandingkan untuk mengubah situasi. Tindakan dan pikiran dapat membuat seseorang lebih baik jika mereka tidak dapat mengubah sumber stres.

Jenis Mekanisme Strategi Keluarga

Puspitawati (1998) menyebutkan dua macam strategi koping keluarga yakni: (1) Strategi penghematan (Cutting-Back Expenses) dan (2) Strategi peningkatan pendapatan (Income Generating Strategy). Disebutkan pula bahwa strategi peningkatan pendapatan adalah strategi yang lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan strategi penghematan pengeluaran dan tidak berpengaruh banyak pada konflik keluarga. Hasil penelitian Puspitawati (1998) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi keluarga dalam menghadapi konflik alokasi keuangan, adalah:

2. Strategi Penghematan Pengeluaran (Cutting-Back)

Menurut Friedman (1998), terdapat dua tipe strategi koping keluarga, yaitu internal atau intrafamilial dan eksternal atau ekstrafamilial. Ada tujuh strategi koping internal, yaitu:

(1) Mengandalkan kemampuan sendiri dari keluarga. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, keluarga seringkali melakukan upaya untuk menggali dan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki. Keluarga melakukan strategi ini dengan membuat struktur dan organisasi dalam keluarga, yakni dengan membuat jadwal dan tugas rutinitas yang dipikul oleh setiap anggota keluarga yang lebih ketat. Hal ini diharapkan setiap anggota keluarga dapat lebih disiplin dan patuh, mereka harus memelihara ketenangan dan dapat memecahkan masalah, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.

(2) Penggunaan humor. Menurut Hott diacu dalam Friedman (1998), perasaan humor merupakan aset yang penting dalam keluarga karena dapat memberikan perubahan sikap keluarga terhadap masalah yang dihadapi. Humor juga diakui sebagai suatu cara bagi seseorang untuk menghilangkan rasa cemas dan stres.

(3) Musyawarah bersama (memelihara ikatan keluarga). Cara untuk mengatasi masalah dalam keluarga adalah: adanya waktu untuk bersama-sama dalam keluarga, saling mengenal, membahas masalah bersama, makan malam bersama, adanya kegiatan bersama keluarga, beribadah bersama, bermain bersama, bercerita pada anak sebelum tidur, menceritakan pengalaman pekerjaan maupun sekolah, tidak ada jarak diantara anggota keluarga. Cara seperti ini dapat membawa keluarga lebih dekat satu sama lain dan memelihara serta dapat mengatasi tingkat stress, ikut serta dengan aktivitas setiap anggota keluarga merupakan cara untuk menghasilkan suatu ikatan yang kuat dalam sebuah keluarga.

(4) Memahami suatu masalah. Salah satu cara untuk menemukan koping yang efektif adalah menggunakan mekanisme mental dengan memahami masalah yang dapat mengurangi atau menetralisir secara kognitif terhadap bahaya yang dialami. Menambah pengetahuan keluarga merupakan cara yang paling

efektif untuk mengatasi stressor yaitu dengan keyakinan yang optimis dan penilaian yang positif. Menurut Folkman et al. diacu dalam Friedman (1998), keluarga yang menggunakan strategi ini cenderung melihat segi positif dari suatu kejadian yang penyebab stres.

(5) Pemecahan masalah bersama. Pemecahan masalah bersama dapat digambarkan sebagai situasi dimana setiap anggota keluarga dapat mendiskusikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama dengan mengupayakan solusi atas dasar logika, petunjuk, persepsi dan usulan dari anggota keluarga yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan.

(6) Fleksibilitas peran. Fleksibilitas peran merupakan suatu strategi koping yang kokoh untuk mengatasi suatu masalah dalam keluarga. Pada keluarga yang berduka, fleksibilitas peran adalah sebuah strategi koping fungsional yang penting untuk membedakan tingkat berfungsinya sebuah keluarga.

(7) Normalisasi. Salah satu strategi koping keluarga yang biasa dilakukan untuk menormalkan keadaan sehingga keluarga dapat melakukan koping terhadap sebuah stressor jangka panjang yang dapat merusak kehidupan dan kegiatan keluarga. Knafl dan Deatrick diacu dalam Friedman (1998), mengatakan bahwa normalisasi merupakan cara untuk mengkonseptualisasikan bagaimana keluarga mengelola ketidakmampuan seorang anggota keluarga, sehingga dapat menggambarkan respons keluarga terhadap stres.

Strategi koping eksternal ada empat yaitu:

(1) Mencari informasi. Keluarga yang mengalami masalah memberikan respons secara kognitif dengan mencari pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan stressor. Hal ini berfungsi untuk mengontrol situasi dan mengurangi perasaan takut terhadap orang yang tidak dikenai dan membantu keluarga menilai stressor secara lebih akurat.

(2) Memelihara hubungan aktif dengan komunitas. Koping berbeda dengan koping yang menggunakan sistem dukungan sosial. Koping ini merupakan suatu koping keluarga yang berkesinambungan, jangka panjang dan bersifat umum, bukan sebuah koping yang dapat meningkatkan stressor spesifik tertentu. Dalam hal ini anggota keluarga adalah pemimpin keluarga dalam suatu kelompok, organisasi, dan kelompok komunitas.

(3) Mencari pendukung sosial. Mencari pendukung sosial dalam jaringan kerja sosial keluarga merupakan strategi koping keluarga eksternal yang utama. Pendukung sosial ini dapat diperoleh dari sistem kekerabatan keluarga kelompok professional, para tokoh masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada kepentingan bersama. Menurut Caplan diacu dalam Friedman (1998), terdapat tiga sumber umum dukungan sosial yaitu penggunaan jaringan dukungan sosial informal, penggunaan sistem sosial formal, dan penggunaan kelompok-kelompok mandiri. Penggunaan jaringan sistem dukungan sosial informal yang biasanya diberikan oleh kerabat dekat dan tokoh masyarakat. Penggunaan sistem sosial formal dilakukan oleh keluarga ketika keluarga gagal untuk menangani masalahnya sendiri, maka keluarga harus dipersiapkan untuk beralih kepada profesional bayaran untuk memecahkan masalah. Penggunaan kelompok mandiri sebagai bentuk dukungan sosial dilakukan melalui organisasi.

(4) Mencari dukungan spiritual. Beberapa studi mengatakan keluarga berusaha mencari dukungan spiritual anggota keluarga untuk mengatasi masalah. Kepercayaan kepada Tuhan dan berdoa merupakan cara paling penting bagi keluarga dalam mengatasi stres.

Menurut Deacon dan Firebaugh (1981), keluarga memiliki strategi koping apabila terjadi perubahan pendapatan sehingga akan mempengaruhi alokasi pengeluaran keluarga. Terjadinya perubahan pendapatan akan mempengaruhi nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah keluarga. Perubahan pendapatan akan mengubah selera dan kebutuhan juga upaya keluarga untuk dapat mewujudkan secara kualitatif tujuan yang akan dicapai.