5 2.1 Ikan Karang

Ikan karang adalah ikan yang hidup dari masa juvenil hingga dewasa di terumbu karang. Menurut Nybakken (1992), ikan karang merupakan organisme yang jumlahnya terbanyak dan juga merupakan organisme besar yang mencolok yang dapat ditemui di terumbu karang. Hutomo (1986) menyatakan bahwa keragaman komposisi taksa komunitas ikan karang dari suatu terumbu karang ke terumbu karang lainnya sangat besar, tetapi komunitas ikan karang mempunyai kesamaan bentuk sehingga memungkinkan hasil suatu penelitian mempunyai tingkat generalisasi yang luas bagi sistem sirkum tropis.

Dalam ekosistem terumbu karang secara nyata komunitas ikan karang dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok ikan yang kadang-kadang terdapat pada terumbu karang dan ikan yang tergantung pada terumbu karang sebagai tempat mencari makan, tempat hidup atau kedua-duanya (Sopandi, 2000).

Untuk mempertahankan kelestariannya, ikan karang bereproduksi secara generatif melalui proses pemijahan. Berdasarkan kebiasaannya, dalam ekosistem terumbu karang terdapat empat kelompok ikan yang melakukan pemijahan, yaitu: 1. Kelompok ikan pemijah yang bermigrasi (migratory spawners), contohnya:

Serranidae, Scaridae, dan Labridae.

2. Kelompok ikan yang tinggal dan memijah berpasangan (pair spawnwers), contohnya: Chaetodontidae, Pomacanthidae, Scorpaenidae.

3. Kelompok ikan yang membuat sarang untuk menjaga telurnya (nest builders), contohnya: Pomacentridae, Balistidae, Gobiidae.

4. Kelompok ikan yang melindungi telur-telurnya di dalam mulut (brooders), contohnya: Apogonidae.

Berdasarkan makanannya, ikan karang diklasifikasikan dalam 6 kelompok, yaitu: kelompok ikan pemakan segala (omnivores), kelompok ikan pemakan detritus (detritivores), kelompok ikan pemakan tumbuhan (herbivores), kelompok

ikan pemakan zooplankton (zooplanktivores), kelompok ikan pemakan moluska (molluscivores) dan kelompok ikan karnivora (carnivores) (Wootton, 1992).

2.2.1 Pengelompokan Ikan Karang

English et all. (1997) mengelompokkan jenis ikan karang ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

a) Ikan-ikan target, yaitu ikan ekonomis penting dan biasa ditangkap untuk konsumsi. Biasanya kelompok ikan-ikan target menjadikan terumbu karang sebagai tempat pemijahan dan sarang/daerah asuhan. Ikan-ikan target diwakili oleh famili Serranidae (ikan kerapu), Lutjanidae (ikan kakap), Lethrinidae (ikan lencam), Nemipteridae (ikan kurisi), Caesionidae (ikan ekor kuning), Siganidae (ikan baronang), Haemulidae (ikan bibir tebal), Scaridae (ikan kakak tua) dan Acanthuridae (ikan pakol);

b) Ikan-ikan indikator, yaitu jenis ikan karang yang khas mendiami daerah terumbu karang dan menjadi indikator kesuburan ekosistem daerah tersebut. Ikan-ikan indikator diwakili oleh famili Chaetodontidae (ikan kepe-kepe); c) Ikan-ikan major, merupakan jenis ikan berukuran kecil, umumnya 5 sampai 25

cm, dengan karakteristik pewarnaan yang beragam sehingga dikenal sebagai ikan hias. Kelompok ikan-ikan major umumnya ditemukan melimpah, baik dalam jumlah individu maupun jenisnya, serta cenderung bersifat teritorial. Kelompok ikan-ikan major sepanjang hidupnya berada di terumbu karang, diwakili oleh famili Pomacentridae (ikan betok laut), Apogonidae (ikan serinding), Labridae (ikan sapu-sapu), dan Blenniidae (ikan peniru).

Lowe and McConel (1987) mengelompokkan komunitas ikan karang ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Kelompok ikan yang terkadang terdapat pada terumbu karang seperti ikan dari famili Scombridae dan Myctophidae

2. Kelompok ikan yang tergantung pada terumbu karang sebagai tempat mencari makan, tempat hidup atau kedua-duanya.

Berdasarkan penyebaran hariannya, ikan-ikan karang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu ikan yang aktif pada siang hari (diurnal) dan ikan yang aktif

pada malam hari (nokturnal). Menurut Lowe dan McConel (1987) sebagian besar ikan karang bersifat diurnal serta ikan yang bersifat nokturnal biasanya merupakan ikan karnivora. Menurut Randall et all. (1990), ikan-ikan diurnal umumnya ikan herbivora yang berwarna cerah yang pada malam hari bersembunyi di celah-celah batu atau gua-gua kecil dekat permukaan karang serta ada yang membenamkan diri dalam pasir. Beberapa deskripsi famili ikan karang menurut Randall et all. (1990) yaitu:

1. Acanthuridae: dikenal sebagai surgeonfish, memakan alga dasar dan memiliki saluran pencernaan yang panjang; makanan utamanya adalah zooplankton atau detritus. Surgeonfishes mampu memotong ikan-ikan lain dengan duri tajam yang berada pada sirip ekornya.

2. Balistidae: golongan triggerfish, karnivora yang hidup soliter pada siang hari, memakan berbagai jenis invertebrata termasuk moluska yang bercangkang keras dan echinodermata; beberapa jenis juga memakan alga atau zooplankton.

3. Blennidae: biasanya hidup pada lubang-lubang kecil di terumbu, sebagian besar spesies penggali dasar yang memakan campuran alga dan invertebrata; sebagian pemakan plankton, dan sebagian spesialis makan pada kulit atau sirip dari ikan-ikan besar, dengan meniru sebagai pembersih.

4. Caesonidae: dikenal sebagai ekor kuning, pada siang hari sering ditemukan pada gerombolan yang sedang makan zooplankton pada pertengahan perairan diatas terumbu, sepanjang hamparan tubir dan puncak dalam gobah. Meskipun merupakan perenang aktif, mereka sering diam untuk menangkap zooplankton dan biasanya berlindung di terumbu pada malam hari.

5. Centriscidae: berenang dalam posisi tegak lurus dengan moncong kebawah; memakan zooplankton yang kecil.

6. Chaetodontidae: disebut juga ikan butterfly, umumnya memiliki warna yang cemerlang, memakan tentakel atau polip karang, invertebrata kecil, telur-telur ikan lainnya, dan alga berfilamen, beberapa spesies juga pemakan plankton. 7. Ephippidae: bentuk tubuh yang pipih, gepeng, mulutnya kecil, umumnya

8. Gobiidae: umumnya terdapat di perairan dangkal dan disekitar terumbu karang. Kebanyakan karnivora penggali dasar yang memakan invertebrata dasar yang kecil, sebagian juga merupakan pemakan plankton. Beberapa spesies memiliki hubungan simbiosis dengan invertebrata lain (misalnya : udang) dan sebagian dikenal memindahkan ectoparasit dari ikan-ikan lain. 9. Labridae: dikenal dengan wrasses, merupakan ikan ekonomis penting,

memiliki bentuk, ukuran dan warna yang sangat berbeda. Kebanyakan spesies penggali pasir, karnivora bagi invertebrata dasar; sebagian juga merupakan pemakan plankton dan beberapa spesies kecil memindahkan ectoparasit dari ikan-ikan lain yang lebih besar.

10. Mullidae: dikenal dengan goatfish, memiliki sepasang sungut di dagunya, yang mengandung organ sensor kimia dan digunakan untuk memeriksa keberadaan invertebrata dasar atau ikan-ikan kecil pada pasir atau lubang di terumbu, banyak yang memiliki warna yang cemerlang.

11. Nemipteridae: dikenal sebagai threadfin breams atau whiptail breams, ikan karnivora yang umumnya memakan ikan dasar kecil, sotong-sotongan, udang-udangan atau cacing; beberapa spesies adalah pemakan plankton

12. Pomacentridae: dikenal dengan damselfishes, memiliki bermacam warna yang berbeda secara individu dan lokal bagi spesies yang sama. Beberapa spesies merupakan ikan herbivora, omnivora atau pemakan plankton. Damselfish meletakkan telur-telurnya di dasar yang dijaga oleh ikan jantan. Termasuk didalam kelompok ini ikan-ikan anemon (Amphiprioninae) yang hidup berasosiasi dengan anemon laut.

13. Scaridae: dikenal sebagai parrotfish, herbivora, biasanya mendapatkan alga dari substrat karang yang mati. Mengunyah batu karang beserta alga serta membentuk pasir karang, hal ini membuat parrotfish menjadi salah satu produsen pasir penting dalam ekosistem terumbu karang. Scaridae merupakan ikan ekonomis penting.

14. Serranidae: dikenal dengan sea bass, kerapu, predator penggali dasar, ikan komersial, memakan udang-udangan dan ikan. Subfamilinya adalah Anthiinae, Epinephelinae dan Serranidae.

15. Sygnathidae: dikenal sebagai kuda laut atau pipefish. Beberapa memiliki warna yang indah. Umumnya terbatas di perairan dangkal. Memakan invertebrata dengan menghisap pada moncong pipanya. Jantannya memiliki kantong eram sebagai tempat penyimpanan telur dan diinkubasikan.

16. Zanclidae: memiliki bentuk seperti Acanthuridae dengan mulut yang tabular tanpa duri di bagian ekor. Memakan spons juga invertebrata dasar.

Menurut Sale (1991), kelompok ikan karang yang berasosiasi paling erat dengan lingkungan terumbu karang menjadi tiga golongan utama yaitu :

a. Labroid: Labridae (wrasses), Scaridae (parrot fish), dan Pomacentridae (damselfishes)

b. Acanthuroid: Achanturidae (surgeonfishes), siganidae (rabbitfishes), dan Zanclidae (Moorish idols)

c. Chaetodontoid: Chaetodontidae (butterflyfishes) dan Pomachantidae (angelfishes).

2.2.2 Ekologi Ikan Karang

Tiap kelompok ikan masing-masing mempunyai habitat yang berbeda, tetapi banyak spesies yang terdapat pada lebih dari satu habitat. Umumnya tiap spesies mempunyai kesukaan (preferensi) terhadap habitat tertentu (Aktani, 1990). Wooton (1992) menyatakan bahwa ikan hanya dapat bertahan hidup dalam kisaran kondisi lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan tersebut secara umum meliputi suhu, kandungan oksigen, salinitas, dan pergerakan air. Suhu mengendalikan reaksi-reaksi kimiawi yang berlangsung di perairan. Suhu juga berpengaruh terhadap aktivitas reproduksi, pertumbuhan, dan aktivitas makan. Oksigen yang disuplai melalui proses respirasi akan membatasi laju metabolisme aerobik.

Dalam suatu ekosistem terumbu karang terdapat kelimpahan, keanekaragaman ikan-ikan terumbu yang menyusun suatu kegiatan pemangsaan, persaingan dan interaksi. Wootton (1992) juga menyatakan bahwa keterbatasan sumberdaya makanan, tempat tinggal, dan tempat berlindung mengakibatkan terjadinya mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi mengurangi persaingan antar

spesies, spesies dengan kebutuhan makanan yang sama tidak akan bersaing karena memiliki tempat yang berbeda ini disebut dengan seleksi habitat, kemudian seleksi sumberdaya contohnya ikan karnivora yang menunjukkan pembagian makanan, dan juga pembagian waktu yaitu aktifitas makan pada malam hari atau siang hari. Menurut Syakur (2000), beberapa karnivora bersifat diurnal, aktivitas makannya berlangsung pada siang hari dan beristirahat pada malam hari, kelompok yang lain adalah kelompok nokturnal, aktivitas makannya berlangsung pada malam hari.

Keanekaragaman warna ikan-ikan karang berfungsi sebagai kamuflase, pemberitahuan, dan jebakan. Latar belakang substrat karang dapat dijadikan kamuflase bagi ikan-ikan karang untuk menghindar dari pemangsanya dan sebagai jebakan untuk mencari mangsa. Warna ikan-ikan karang yang cerah mengisyaratkan bahwa ikan tersebut beracun (Nybakken, 1988). Interaksi mutualistik antar spesies mempengaruhi distribusi dan kelimpahan ikan karang. interaksi ini dapat terlihat dari beberapa ikan karang yang berfungsi sebagai pembersih, contohnya Labroides dimidiatus, memakan ektoparasit yang terdapat di permukaan tubuh dan insang ikan-ikan lain. Interaksi mutualistik yang lain terjadi antara ikan dan invertebrata contohnya, Amphiprion spp yang berasosiasi dengan anemon laut. Ikan memperoleh perlindungan dari pemangsanya karena adanya nematocyst yang terdapat pada tentakel anemon (Wotton, 1992).

Hampir seluruh ikan-ikan karang melalui fase pelagic di awal daur hidupnya. Setelah satu bulan atau lebih juvenil-juvenil mencapai ukuran tertentu, juvenil-juvenil akan tinggal di daerah terumbu karang. Apabila ruang di terumbu karang terbatas, maka kematian dan migrasi ikan-ikan karang akan memberikan peluang hidup bagi juvenil. Kapan dan dimana ruang tersebut akan tersedia tidak dapat diperkirakan. Konsekuensi dari mekanisme tersebut adalah perubahan komposisi spesies dan kelimpahan relatif pada waktu tertentu karena recruitment (Wotton, 1992).

Fisiografis dasar perairan adalah faktor utama yang menentukan distribusi dan kelimpahan ikan-ikan karang. Keberadaan ikan-ikan karang sangat dipengaruhi oleh kesehatan terumbu karang, biasanya ditunjukkan oleh persentase

tutupan karang hidup (life coverage) (Aktani, 1990). Distribusi ruang (spatial distribution) berbagai spesies, bervariasi menurut kondisi alami dasar perairan (Aktani, 1990).

2.2 Terumbu Karang

2.2.1 Biologi Hewan Karang

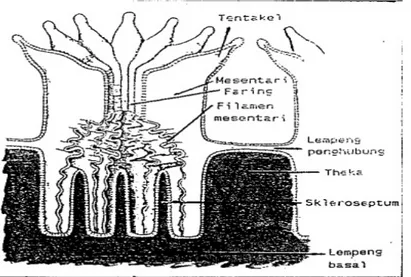

Terumbu karang dibedakan antara binatang karang (reef coral) sebagai individu organisme atau komponen komunitas dengan terumbu karang (coral reef) sebagai suatu ekosistem, termasuk didalamnya organisme-organisme karang. individu karang yang disebut polip merupakan binatang sederhana berbentuk tabung dengan mulut berada diatas yang juga berfungsi sebagai anus (Gambar 1). Di sekitar mulut terdapat tentakel yang berfungsi sebagai penangkap makanan. Jaringan tubuh karang terdiri dari ektoderm, mesoglea, dan endoderm. Ektoderm merupakan jaringan terluar yang mempunyai cilia, kantung lendir (mucus) dan sejumlah nematokis (nematocyst). Mesoglea adalah jaringan yang terletak antara ektoderm dan endoderm, bentuknya seperti agar-agar (jelly). Endoderm merupakan jaringan yang paling dalam dan sebagian besar berisi zooxanthellae (Nybakken, 1992; Suharsono, 1996).

Gambar 1. Anatomi Polip Karang (Nybakken, 1992)

Karang mempunyai sistem syaraf, jaringan otot dan reproduksi yang telah berkembang dan berfungsi secara baik. Jaringan syaraf tersebar baik di ektoderma

maupun di endoderma serta mesoglea yang dikoordinasi oleh sel junction yaitu sel khusus yang bertanggung jawab memberikan respon baik terhadap mekanis maupun kimiawi serta cahaya (Suharsono, 1996). Jaringan otot terdapat diantara jaringan mesoglea yang bertanggung jawab atas gerakan polip untuk mengembang atau mengkerut sebagai respon perintah jaringan syaraf (Suharsono, 1996). Jaringan mesentrial filamen berfungsi sebagai otot pencerna yang berisi sel mucus yang berisi enzim untuk mencerna makanan. Lapisan luar dari jaringan mesentri filamen dilengkapi sel cilia yang halus (Suharsono, 1996).

Berdasarkan perkembangannya, karang dibagi menjadi dua kelompok yaitu hermatypic coral dan ahermatypic coral. Hermatypic coral adalah binatang karang yang dapat membentuk bangunan karang dari kalsium karbonat. Binatang karang ini bersimbiosis dengan sejenis alga (zooxanthellae) yang hidup di jaringan (endoderm) polip karang dan melakukan fotosintesis. Hasil samping dari aktivitas fotosintesis tersebut adalah endapan kapur, kalsium karbonat yang struktur dan bentuk bangunannya khas. Ciri ini yang digunakan untuk menentukan spesies binatang karang (Supriharyono, 2000). Ahermatypic coral adalah binatang karang yang tidak dapat membentuk bangunan karang.

Suatu jenis karang dari genus yang sama dapat mempunyai bentuk pertumbuhan (life form) yang berbeda pada suatu lokasi pertumbuhan. Bentuk-bentuk pertumbuhan karang dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, terutama oleh intensitas cahaya dan tekanan gelombang. Beberapa bentuk pertumbuhan karang antara lain:

1. Bentuk bercabang (branching), yang memiliki cabang lebih panjang dari pada diameternya. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama yang terlindung atau setengah terbuka, memberikan tempat perlindungan bagi ikan dan invertebrata tertentu.

2. Bentuk padat (massive), yang berbentuk seperti bola dengan ukuran bervariasi, permukaannya halus dan padat. Biasanya ditemukan di sepanjang tepi terumbu karang dan bagian atas lereng terumbu dewasa yang belum terganggu atau rusak. Tinggi dan lebarnya dapat mencapai beberapa meter, memberikan

perlindungan yang sangat baik serta berperan sebagai daerah pencarian makan (feeding ground) bagi ikan dan hewan lain.

3. Bentuk kerak (encrusting), yang tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras serta berlubang kecil-kecil. Banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu.

4. Bentuk meja (tabulate), yang menyerupai meja dengan permukaan yang lebar dan datar. Karang ini ditopang dengan batang yang berpusat atau bertumpu pada satu sisi membentuk sudut atau datar.

5. Bentuk daun (foliaceous), yang tumbuh dalam bentuk lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar. Terutama terdapat pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung, memberikan perlindungan bagi ikan dan hewan lain.

6. Bentuk jamur (mushroom), yang berbentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat mulut.

2.1.2 Ekologi Hewan Karang

Terumbu karang tersebar pada laut dangkal, di laut tropis hingga subtropis yaitu di antara lintang 35o LU sampai 32o LS mengelilingi bumi. Pertumbuhan karang pembentuk terumbu tergantung pada kondisi lingkungannya yang selalu berubah. Faktor-faktor fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan karang antara lain cahaya matahari, suhu, salinitas, arus dan sedimentasi. Faktor biologis yang berperan berupa predator atau pemangsa (Supriharyono, 2000).

Cahaya memegang peranan penting sebagai sumber energi bagi kelangsungan proses fotosintesis. Cahaya dibutuhkan zooxanthellae untuk berfotosintesis dalam jaringan karang. Tanpa cahaya yang cukup laju fotosintesis akan berkurang dan bersaman dengan itu kemampuan karang untuk menghasilkan kalsium karbonat dan membentuk terumbu akan berkurang pula (Nybakken, 1998).

Menurut Supriharyono (2000), suhu yang baik untuk pertumbuhan karang berkisar antara 25osampai 29oC. Batas minimum suhu berkisar antara 16osampai 17oC dan batas maksimum sekitar 36oC. Menurut Nybakken (1992), perkembangan terumbu yang paling optimal terjadi pada perairan yang suhu rata-rata tahunannya 23osampai 25oC.

Salinitas merupakan faktor pembatas kehidupan binatang karang karena binatang karang pembentuk terumbu (hermatypic coral) adalah organisme laut sejati. Daya tahan setiap jenis karang berbeda-beda tergantung kondisi perairan laut setempat. Binatang karang dapat hidup pada kisaran salinitas 17,5-52,5 ‰ (Supriharyono, 2000). Binatang karang hidup subur pada kisaran salinitas 34 sampai 36‰ (Supriharyono, 2000).

Sedimentasi mengakibatkan pertumbuhan karang terganggu karena menurunnya ketersediaan cahaya, abrasi dan meningkatnya pengeluaran energi selama penolakan terhadap sedimen. Gangguan penetrasi cahaya akibat kekeruhan yang tinggi yaitu terbatasnya fotosintesis zooxanthellae dan secara tidak langsung membatasi pertumbuhan karang. Energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi berkurang karena dipindahkan untuk aktivitas-aktivitas penolakan terhadap sedimen sehingga polip karang tidak dapat menangkap plankton secara efektif (Connel dan Hawker 1992).

Arus dibutuhkan untuk mendatangkan makanan berupa plankton, disamping itu arus dapat membersihkan karang dari sedimen yang menutupi karang. Pertumbuhan karang pada daerah berarus lebih baik dibandingkan dengan perairan yang tenang (Nontji, 1987).

Kompleksnya tipe habitat yang ada di terumbu karang berhubungan dengan ketersediaan relung makanan dan ruang sebagai sumberdaya bagi karang dan hewan penghuni. Tiap-tiap tipe habitat mempunyai karakteristik sendiri untuk menunjang distribusi dan kelimpahan biota karang. terumbu karang tidak hanya terdiri dari binatang karang saja, tetapi juga daerah berpasir, berbagai teluk dan celah, daerah alga, dan juga perairan yang dangkal dan dalam, serta zona-zona yang berbeda (Nybakken, 1992).

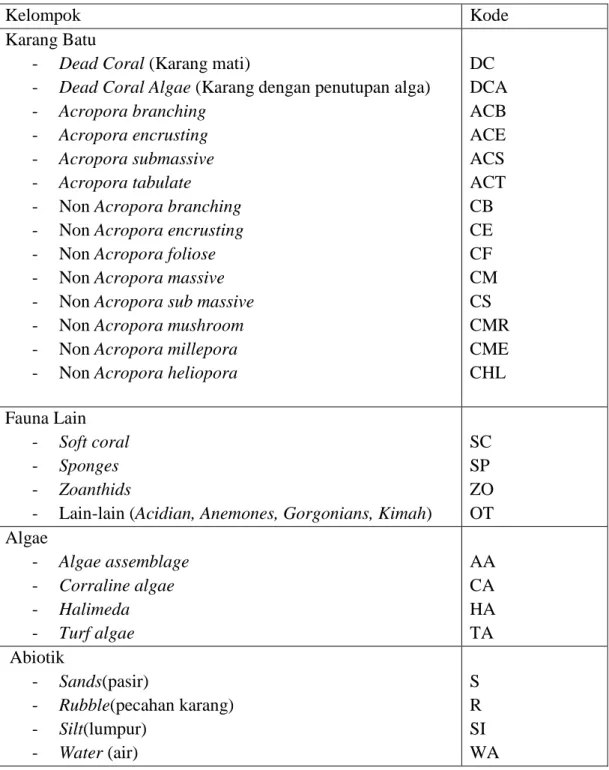

Penggolongan komponen morfologis dan dasar penyusun ekosistem terumbu karang dan kode yang digunakan menurut Bradbury dan Young (1981) dalam Dartnall dan Jones (1986) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar penggolongan komponen morfologis dasar penyusun terumbu karang dan pengkodeannya.

Kelompok Kode

Karang Batu

- Dead Coral (Karang mati)

- Dead Coral Algae (Karang dengan penutupan alga) - Acropora branching

- Acropora encrusting - Acropora submassive - Acropora tabulate - Non Acropora branching - Non Acropora encrusting - Non Acropora foliose - Non Acropora massive - Non Acropora sub massive - Non Acropora mushroom - Non Acropora millepora - Non Acropora heliopora

DC DCA ACB ACE ACS ACT CB CE CF CM CS CMR CME CHL Fauna Lain - Soft coral - Sponges - Zoanthids

- Lain-lain (Acidian, Anemones, Gorgonians, Kimah)

SC SP ZO OT Algae - Algae assemblage - Corraline algae - Halimeda - Turf algae AA CA HA TA Abiotik - Sands(pasir) - Rubble(pecahan karang) - Silt(lumpur) - Water (air) S R SI WA

2.3 Hubungan Ikan Karang Dengan Terumbu Karang

Setiap spesies ikan mempunyai kesukaan habitat tertentu (Hutomo, 1995). Distribusi spasial ikan karang berhubungan dengan karakteristik habitat dan interaksi di antara ikan-ikan itu sendiri, baik yang bersifat hubungan antara spesies maupun hubungan antara individu dengan spesies tertentu (Nybakken, 1992). Interaksi ikan karang dengan ekosistem terumbu karang yaitu:

a. Pemangsaan

Dua kelompok ikan yang secara aktif memakan kolono-koloni karang, yaitu spesies karang yang memakan polip karang seperti ikan buntal (Tetraodontidae), ikan kuli pasir (Monachantidae), ikan pakol (Balistidae), dan ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) dan sekelompok ikan multivora (omnivora) yang memindahkan polip karang untuk mendapatkan alga di dalam kerangka karang atau sebagai invertebrata yang hidup dalam lubang kerangka (famili Acanthuridae dan Scaridae).

b. Grazing

Kegiatan memakan alga oleh ikan-ikan herbivora dari jenis Siganiidae, Pomacentridae, Acanthuridae dan Scaridae mampu meningkatkan kemampuan karang dalam melakukan pemulihan dengan mengurangi jumlah alga.

Tipe pemangsaan yang paling banyak adalah karnivora, yakni lebih kurang 50% sampai 70%. Ikan herbivora dan pemakan karang merupakan kelompok besar ke dua yaitu lebih kurang 15% dari spesies yang ada dan yang paling penting dari kelompok ini adalah famili Scaridae dan Acanthuridae. Sisanya diklasifikasikan sebagai omnivora yaitu ikan-ikan famili Pomacentridae, Chaetodontidae, Pomachantidae, Monachantidae, Ostaciantidae, dan Tetraodontidae. Ikan-ikan pemakan zooplankton memiliki ukuran tubuh yang kecil yaitu ikan dari famili Clupidae dan Antherenidae (Nybakken, 1992).

Interaksi ikan karang dengan terumbu karang dapat dibagi menjadi tiga bentuk (Choat and Bellwood 1991) yaitu :

a. Interaksi langsung, sebagai tempat berlindung dari predator atau pemangsa terutama bagi ikan-ikan muda.

b. Interaksi dalam mencari makan, meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang termasuk alga.

c. Interaksi tidak langsung sebagai akibat dari struktur karang dan kondisi hidrologis dan sedimen.

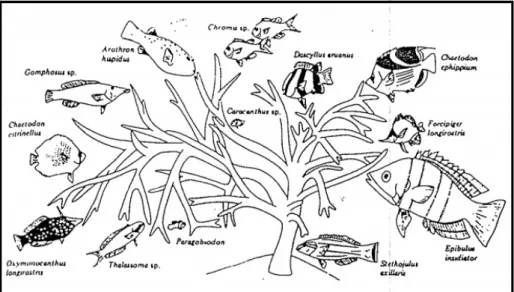

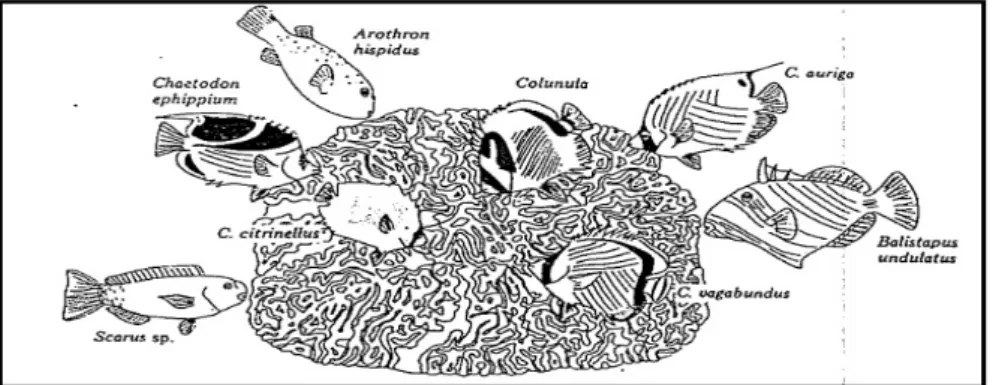

Interaksi beberapa jenis ikan karang terhadap koloni karang disajikan pada gambar 2 dan 3.

Gambar 2. Interaksi Ikan Karang dengan Koloni Karang Tipe Bercabang (Nybakken, 1992)

Gambar 3. Interakasi Ikan Karang dengan Koloni Karang Tipe Datar (Nybakken, 1992)

2.3.1 Terumbu Karang Sebagai Ruang

Keberadaan ruang biasanya berkaitan dengan individu ikan yang bersifat teritorial, yaitu densitas yang tinggi dan diversitas dari ikan-ikan di pengaruhi oleh ruang terumbu karang. Fluktuasi dalam populasi ikan karang salah satunya disebabkan karena berkurangnya ruang di terumbu karang. Menurut Jones (1991), pentingnya ruang bagi ikan karang adalah karena:

1. Ikan karang yang bersifat teritorial sangat terbatas pada ruang untuk mengembangkan populasinya, sehingga perubahan ruang cenderung menurunkan jumlah populasi.

2. Perbedaan kelas umur cenderung menggunakan tipe ruang yang berbeda

3. Kompetisi ruang dapat terjadi jika terdapat banyak ruang yang kualitasnya bervariasi

2.3.2 Terumbu Karang Sebagai Tempat Perlindungan

Keberadaan lubang atau celah merupakan tempat perlindungan (shelter) ikan karang, terutama selama adanya serangan badai atau serangan predator. Korelasi umum antara topografi karang dengan kelimpahan ikan karang serta observasi dalam pertahanan ikan di lokasi perlindungan bersifat nyata sebagai sumber daya pembatas. Studi komprehensif yang dilakukan dengan hipotesis tentang pentingnya tempat perlindungan, menggambarkan bahwa tempat perlindungan memberikan perbedaan yang nyata dalam kelimpahan ikan karang. Peningkatan jumlah tempat perlindungan mengakibatkan peningkatan kelimpahan ikan yang secara spesifik menjadikan karang sebagai tempat persembunyian (Jones, 1991).

2.3.3 Terumbu Karang Sebagai Sumber Pakan

Salah satu sumber pakan (food) bagi ikan yang banyak dijumpai di terumbu karang adalah lendir yang dihasilkan oleh karang yang sebenarnya digunakan karang untuk menangkap mangsanya. Lendir tersebut dikeluarkan oleh beberapa jenis karang yang tidak memiliki tentakel atau tentakelnya telah

tereduksi. Lendir ini merupakan sumber pakan penting bagi jenis ikan tertentu dan hewan karang lainnya (Barnes, 1980).

Keberadaan karang merupakan pakan dari beberapa jenis ikan pemakan karang famili Chaetodontidae, Apogonidae, Balistidae, Labridae dan sekelompok kecil Scaridae (Gambar 4). Kelompok ikan dari famili Chaetodontidae, Labridae, dan Scaridae secara langsung memakan jaringan lendir (mucus) yang diproduksi oleh karang, sedangkan kelompok Acanthurids dan kebanyakan spesies dari famili Labridae lainnya memakan alga yang tumbuh dalam batuan keras berkapur (calcareous) (Gambar 5). Pemakan karang sangat bergantung kepada jaringan hidup karang sebagai pakannya dan hal ini hanya terdapat pada struktur karang yang masih hidup. Keberadaan karang hidup juga memberikan perlindungan terhadap invertebrata dan organisme bentik lainnya yang merupakan pakan beberapa jenis ikan karang (Aktani, 1990).

Gambar 4. Ikan karang yang memangsa koloni karang (Nybakken, 1992)

2.4 Daerah Perlindungan Laut

Daerah Perlindungan Laut yang berbasis masyarakat (DPL-BM) merupakan daerah pesisir dan laut yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan sumberdaya laut serta dikelola oleh masyarakat setempat (Tulungan et all., 2002). Daerah Perlindungan Laut dibentuk berdasarkan ekosistem yang ada yaitu terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan sebagainya. Berbagai hal yang dipertimbangkan dalam menentukan sebuah DPL-BM adalah kemampuan masyarakat dalam mengawasi kawasan dari kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran DPL-BM (Sinaga, 2009).

Faktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem terumbu karang. Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan dan menanamkan kepedulian kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat akan tetapi pembentukan DPL-BM harus dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat, dan para pemangku kepentingan lain yang ada (Sudarno, 2010).

Daerah Perlindungan Laut merupakan salah satu metode efektif untuk mengatur kegiatan perikanan, melindungi tempat ikan bertelur, membesarkan larva, sebagai daerah asuhan juvenil (ikan kecil), melindungi suatu wilayah dari kegiatan penangkapan ikan, dan menjamin ketersediaan stok perikanan secara berkelanjutan (Sinaga, 2009). Menurut Tulungan et all. (2002), tujuan penetapan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat adalah:

1. Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar daerah perlindungan

2. Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan, dan organisme lainnya 3. Dapat dikembangkan sebagai tempat yang cocok untuk daerah tujuan wisata 4. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat setempat

5. Memperkuat masyarakat setempat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam 6. Mendidik masyarakat dalam hal perlindungan/konservasi sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kewajiban masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga dan mengelola sumberdaya secara lestari 7. Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati pesisir dan

laut bagi masyarakat, sekolah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Mutaqqin (2006) menyatakan bahwa peningkatan kondisi terumbu karang pada tahun 2005 di DPL Pulau Sebesi Lampung membuktikan bahwa penetapan DPL di Pulau Sebesi Lampung pada tahun 2002 telah mengurangi tingkat kerusakan terumbu karang, khususnya kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Daerah Perlindungan Laut merupakan salah satu usaha untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Dengan adanya DPL, ikan akan memiliki kesempatan untuk berkembang biak dengan baik tanpa ada gangguan dari manusia.