I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan negara dengan ketersediaan air yang cukup, namun secara alamiah Indonesia menghadapi krisis dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena distribusinya yang tidak merata sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun mutu. Menurut Bank Dunia (2006) dalam Ruzardi (2007) dari 230 juta penduduk Indonesia, hanya 108 juta penduduk atau sekitar 47% yang memiliki akses air terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa 53% penduduk Indonesia belum mendapatkan air bersih.

Padahal, menurut sumber yang sama 6% potensi air dunia atau 21% potensi air Asia terdapat di Indonesia (Country Report, 2006). Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat terutama dalam dekade terakhir telah mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air (SDA) dan meningkatnya daya rusak air. Krisis SDA telah terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia. Pulau Jawa misalnya, yang hanya memiliki ketersediaan air sebesar 6% dari total ketersediaan air Indonesia harus melayani penduduk lebih dari 55%.

Sungai Citarum yang terletak di Propinsi Jawa Barat memiliki potensi SDA yang sangat strategis. Daerah irigasi Jatiluhur merupakan lahan sawah beririgasi terluas di Indonesia dan lumbung padi nasional. Disamping itu, waduk Jatiluhur merupakan pemasok utama air baku untuk keperluan air minum DKI Jakarta.

Energi listrik yang dihasilkan melalui bendungan Saguling dan Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang paling penting di Indonesia. Namun demikian, kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan SDA pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum ini sangat rumit dengan ruang lingkup kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Akibatnya pengelolaan SDA yang seharusnya dilakukan secara terpadu pada kenyataannya menjadi fragmented.

Pengelolaan sungai dan prasarananya telah dikelola secara independen oleh berbagai lembaga pengelola baik oleh lembaga pemerintah (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai), semi pemerintah (Perum Jasa

Tirta II, Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum), swasta (Perusahaan Air Minum Palija dan Aerta) dan persatuan petani pemakai air (P3A).

Fragmentasi pengelolaan SDA telah menciptakan konflik kepentingan yang belum terselesaikan diantara berbagai stakeholders. Permasalahan kelembagaan ini berakar dari berbedanya persepsi antara para stakeholders atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air DAS Citarum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air beserta peraturan turunannya sebenarnya sudah menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan SDA secara terpadu. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya difahami oleh seluruh stakeholders baik di tingkat pembuat kebijakan maupun ditingkat operasional. Kecenderungan fragmentasi pengelolaan SDA semakin menguat dalam kerangka otonomi daerah.

Pemda ingin mendapatkan kendali yang lebih kuat dalam pengelolaan SDA yang berada dalam jurisdiksi wilayah administrasinya agar dapat memanfaatkan SDA yang lebih besar sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Masing-masing institusi merasa berhak melakukan pengelolaan sesuai dengan tujuan masing- masing. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaannya.

Dampak dari kerancuan kelembagaan ini secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Perubahan tata guna lahan akibat pertumbuhan penduduk telah menyebabkan menurunnya luas hutan dalam dua dekade terakhir. Luas hutan pada awal dekade „90 masih diatas 30% telah turun dibawah 10% pada tahun 2010. Akibatnya, terjadi sedimentasi dan pendangkalan pada badan sungai sehingga menurunnya kapasitas aliran sungai yang berdampak pada meningkatnya bencana banjir pada kawasan Bandung selatan. Prasarana di sepanjang zona hulu dan tengah terdapat beberapa bangunan air dan tiga waduk besar (Saguling, Cirata, dan Jatiluhur). Jumlah prasarana yang dimiliki dan kapasitas waduk yang cukup besar (mencapai tiga milyar meter kubik secara keseluruhan) seharusnya pengelolaan sumber daya air dapat dikendalikan dengan baik. Namun kenyataannya bencana banjir dan kekeringan di zona hilir masih sering terjadi. Kondisi kualitas air terus memburuk sejak 20 tahun terakhir. Akar permasalahannya terutama disebabkan oleh beban pencemaran di zona hulu.

Kadar BOD,COD serta koli tinja terus meningkat melewati standar baku mutu.

Kondisi air tanah pada DAS Citarum Hulu mengalami penurunan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan (over-pumping) oleh industri. Penurunan air tanah ini lebih lanjut menjadi penyebab terjadinya land subdidence yang cukup signifikan sehingga memperparah resiko genangan banjir.

Kondisi semacam ini akan dihadapi dalam praktek pengelolaan SDA pada sebagian besar daerah aliran sungai di Indonesia sehingga diperlukan penelitian untuk merumuskan model kebijakan dalam pengelolaan SDA daerah aliran sungai (DAS) yang dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak secara adil dan berkelanjutan. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan sumber daya air permukaan, meskipun secara terbatas menyinggung keterkaitannya dengan sumber daya lahan pada kawasan hulu khususnya dalam konteks tinjauan secara holistik.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah merumuskan model kebijakan pengelolaan SDA pada DAS Citarum yang berkelanjutan dengan memperhatikan harmonisasi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus untuk mendukung perumusan kebijakan, yaitu:

1. Menganalisis sejauh mana status keberlanjutan DAS Citarum ditinjau dari berbagai prespektif;

2. Menganalisis urutan prioritas dalam merumuskan sistem pengelolaan SDA pada DAS Citarum yang berkelanjutan berdasarkan tujuan, kinerja serta alternatif lembaga pelaksananya;

3. Merumuskan model kebijakan pengelolaan SDA pada DAS Citarum yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemisahan fungsi publik – fungsi ekonomi serta keseimbangan kewenangan pusat – daerah.

1.3 Kerangka Pemikiran

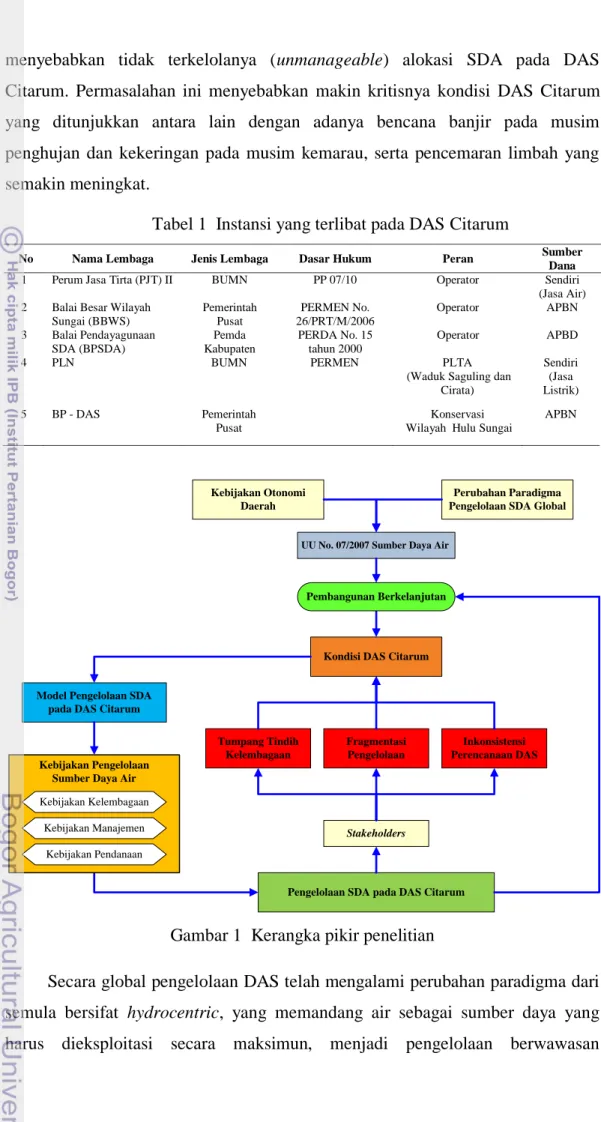

Saat ini pengelolaan SDA pada DAS Citarum sangat kompleks dengan banyaknya stakeholders yang terlibat di dalamnya (Tabel 1). Selain itu, kerangka otonomi daerah juga turut memperkuat berbagai masalah yang bisa menghambat pengelolaan alokasi SDA secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut antara lain adanya inkonsistensi perencanaan dan fragmentasi pengelolaan, yang juga

menyebabkan tidak terkelolanya (unmanageable) alokasi SDA pada DAS Citarum. Permasalahan ini menyebabkan makin kritisnya kondisi DAS Citarum yang ditunjukkan antara lain dengan adanya bencana banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta pencemaran limbah yang semakin meningkat.

Tabel 1 Instansi yang terlibat pada DAS Citarum

No Nama Lembaga Jenis Lembaga Dasar Hukum Peran Sumber

Dana

1 Perum Jasa Tirta (PJT) II BUMN PP 07/10 Operator Sendiri

(Jasa Air) 2 Balai Besar Wilayah

Sungai (BBWS)

Pemerintah Pusat

PERMEN No.

26/PRT/M/2006

Operator APBN

3 Balai Pendayagunaan SDA (BPSDA)

Pemda Kabupaten

PERDA No. 15 tahun 2000

Operator APBD

4 PLN BUMN PERMEN PLTA

(Waduk Saguling dan Cirata)

Sendiri (Jasa Listrik)

5 BP - DAS Pemerintah

Pusat

Konservasi Wilayah Hulu Sungai

APBN

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Secara global pengelolaan DAS telah mengalami perubahan paradigma dari semula bersifat hydrocentric, yang memandang air sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi secara maksimun, menjadi pengelolaan berwawasan

UU No. 07/2007 Sumber Daya Air

Fragmentasi Pengelolaan Kondisi DAS Citarum

Stakeholders Tumpang Tindih

Kelembagaan

Inkonsistensi Perencanaan DAS

Pengelolaan SDA pada DAS Citarum

Perubahan Paradigma Pengelolaan SDA Global Kebijakan Otonomi

Daerah

Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Kebijakan Kelembagaan

Kebijakan Pendanaan Kebijakan Manajemen Model Pengelolaan SDA

pada DAS Citarum

lingkungan. Dalam paradigm baru ini air dipandang sebagai bagian dari ekosistem, oleh karena itu pengelolaannya lebih mengedepankan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Keadaan ini telah mendorong ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mendorong pengelolaan SDA dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Namun demikian dalam operasionalisasi di lapangan masih terjadi kesenjangan.

Implementasi paradigma baru dilapangan bisa dilakukan dalam pengelolaan SDA pada DAS Citarum melalui penguatan berbagai aspek, terutama pada aspek kelembagaan, manajemen dan pendanaan.

Penguatan pada aspek kelembagaan diharapkan mampu meningkatkan sinkronisasi dan memperjelas fungsi masing-masing instansi, serta membangun wadah dan mekanisme koordinasi yang efektif. Penguatan pada aspek manajemen diharapkan mampu meningkatkan fokus pengelolaan pada tiga pilar utama yaitu berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial dan pendanaan yang berkesinambungan. Penguatan pada aspek pendanaan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan secara transparan dan akuntabel sebagai pendukung pengelolaan SDA pada DAS Citarum secara terpadu dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik guna memperbaiki pengelolaan SDA pada DAS Citarum secara lebih holistik, terpadu dan efektif agar mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilaksanakan bilamana kebijakan yang menjadi landasan operasional dalam pengelolaan SDA ditata kembali dalam bentuk model kebijakan, yang mengatur aspek kelembagaan, manajemen dan pendanaan.

1.4 Perumusan Masalah

Perkembangan kawasan pada DAS Citarum dalam dua dekade terakhir tumbuh sangat pesat yang dimotori oleh pembangunan sektor industri (60%

terhadap PDRB) serta pembangunan permukiman dan pusat-pusat perniagaan.

Pertumbuhan tersebut membutuhkan peningkatan pelayanan penyediaan yang lebih layak dan terjamin. Namun penyediaan pelayanan sumber daya air oleh pemerintah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan tersebut, sehingga akibatnya telah terjadi kesenjangan (gap) antara kemampuan pelayanan dengan

harapan masyarakat. Kondisi ini terjadi pada penyediaan air baku untuk berbagai keperluan (air minum, perkotaan dan industri). Akibatnya, para pengusaha industri memilih memompa air tanah, sehingga pemanfaatan air tanah yang berlebihan (over pumping) sulit untuk dikendalikan. Permukaan air tanah (groundwater table) menurun dengan cepat, tidak dapat diimbangi oleh proses imbuhan kembali secara alami (natural recharge). Bahkan di beberapa tempat terjadi penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang sangat mengganggu lingkungan. Pembangunan yang tidak taat asas, dan pelaksanaan yang kurang peduli rencana tata ruang, berdampak negatif pada kemampuan daya dukung lingkungan. Kondisi ini terutama terjadi di cekungan Bandung yang merupakan bagian hulu sungai Citarum.

Kondisi lain yang juga sangat mencemaskan adalah menurunnya kualitas air dan sumber air. Sumber beban pencemar pada sungai Citarum berasal dari permukiman, industri dan pertanian/peternakan/perikanan. Limbah padat maupun cair dari permukiman merupakan pencemar utama. Kesadaran masyarakat yang belum tinggi menyebabkan mereka memanfaatkan potensi DAS Citarum sebagai tempat membuang limbah rumah tangganya. Pada kota-kota besar seperti Bandung yang penduduknya sangat padat, banyak masyarakat yang bertempat tinggal di tepi sungai. Hampir semua bantaran sungai telah menjadi permukiman yang sangat padat. Demikian pula industri di Citarum Hulu, belum semua pengusaha mentaati standar limbah yang boleh dibuang ke badan air (effluent standard). Pada saat ini, kecuali untuk beberapa industri, tidak ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di daerah tersebut. Kualitas air permukaan sangat rendah, sehingga terjadi peningkatan penyakit dan lain-lain.

Berubahnya tataguna lahan dalam dua dekade terakhir telah menyebabkan fungsi resapan daerah tangkapan menurun sehingga aliran permukaan (run off) menjadi sangat besar. Dengan kapasitas daya tampung sungai yang tetap bahkan menurun akibat penyempitan maka dapat dipastikan dampaknya adalah bencana banjir. Sebaliknya pada musim kemarau aliran dasar (base flow) menjadi sangat kecil yang menimbulkan kekeringan. Hal ini terjadi terutama akibat ulah manusia (human interference), antara lain masyarakat memanfaatkan kawasan hulu

menjadi lahan budidaya. Perlindungan terhadap daerah resapan dan upaya penegakan hukum yang tegas belum dapat dilaksanakan.

Dilain pihak, dalam dekade terakhir telah pula terjadi pergeseran cara pandang masyarakat, antara lain: (1) air tidak hanya mempunyai nilai sosial tetapi juga memiliki nilai ekonomi; (2) pemerintah tidak lagi berperan sebagai penyedia (provider) tetapi menjadi pemberdaya (enabler); (3) pembangunan prasarana tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi dituntut peran serta masyarakat dan sektor swasta secara aktif; (4) kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan berubah dari sentralistrik ke arah desentralistik; dan (5) petani tidak hanya pemakai air tetapi menjadi pengelola air. Perubahan ini semakin memperbesar gap antara tuntutan masyarakat dengan kinerja pelayanan dalam pengelolaan SDA.

Dorongan ekonomi dari masyarakat kadangkala bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan sungai yang bersih, sehingga seringkali menimbulkan bentrokan. Oleh karena itu permasalahan di DAS Citarum menjadi lebih kompleks dan memerlukan perhatian yang khusus.

Diperlukan usaha dan kerja keras dari setiap instansi untuk mewujudkan hal ini.

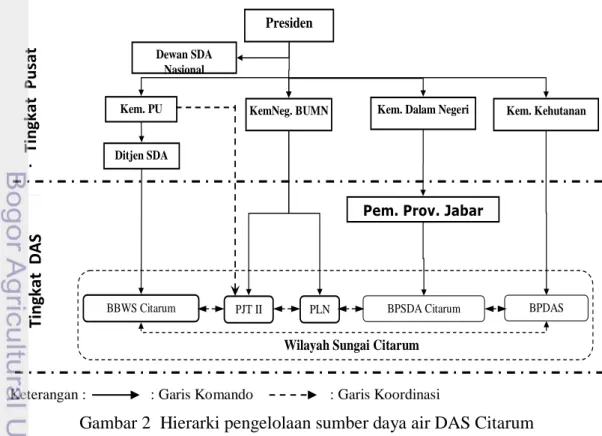

Beberapa instansi yang terlibat dalam pengelolaan SDA pada DAS Citarum berdasarkan hierarkinya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi

Gambar 2 Hierarki pengelolaan sumber daya air DAS Citarum

Kem. PU

Ditjen SDA

BBWS Citarum PJT II

KemNeg. BUMN

Pem. Prov. Jabar

BPSDA Citarum

Wilayah Sungai Citarum Presiden

Kem. Dalam Negeri Dewan SDA

Nasional

Kem. Kehutanan

BPDAS

Tingkat Pusat Tingkat DAS PLN

Beberapa instansi dalam pengelolaan sumber daya air yang memiliki fungsi dan kepentingan sektoral sebagai kepanjangan tangan dari kementerian terkait.

Namun demikian, pada kenyataannya terdapat instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama. Kondisi ini menimbulkan permasalahan pengelolaan yang terfragmentasi, sektoral dan terjadinya konflik kepentingan. Terlebih-lebih, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum adanya master plan pengembangan DAS Citarum menyebabkan pengelolaan SDA menjadi tidak efektif. Pada perspektif ini, ketidak-efektifan tersebut dapat diukur dari masih seringnya kejadian bencana banjir, kekeringan, belum terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam mengakses air untuk kebutuhan hidupnya serta menurunnya kondisi lingkungan keairan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa permasalahan DAS Citarum demikian kompleks sehingga perlu penanganan yang komprehensif dan holistik.

Faktor kebijakan merupakan faktor kunci dalam memecahkan masalah ini.

Konsep kebijakan baru perlu dirumuskan, kebijakan tersebut harus fleksibel dan mampu menjawab terjadinya perubahan yang dinamis terhadap proses pengambilan keputusan, proyeksi peningkatan jumlah penduduk, tata guna lahan dan perubahan tingkat kebutuhan sosial masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan SDA dimasa yang akan datang. Manfaat penelitian secara lebih rinci adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penataan kelembagaan pada pengelolaan SDA pada DAS Citarum yang meliputi: (i) pemisahan fungsi yang jelas antar masing-masing instansi serta mekanisme kerja dan tata cara koordinasinya, (ii) prosedur operasionalisasi pengelolaan SDA, (iii) skema pendanaan untuk setiap kegiatan.

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami pentingnya pengelolaan SDA secara holistik sehingga dapat memberikan peluang pada: (i) meningkatkan pelayanan ketersediaan air minum dan irigasi, (ii) memperbaiki kesehatan lingkungan dan (iii) menurunkan resiko bencana banjir dan kekeringan.

3. Penelitian akan melengkapi kajian pengelolaan sumber daya air dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang menekankan pada pendekatan kelembagaan yang berimbang antara pusat – daerah serta pemisahan fungsi publik dan fungsi ekonomi atas air.

1.6 Kebaruan (Novelty)

Berkaitan dengan segi metode penelitian, kebaruan dalam penelitian ini adalah pendekatan kesisteman dengan memadukan beberapa teknik analisis, yaitu:

(1) Pendekatan teknik multy dimensional scalling dengan Rap-Citarum (Rapid Appraisal for Citarum) yang mengintegrasikan dimensi kebijakan, kelembagaan, teknik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; (2) Pendekatan proses hirarki analisis atau AHP (analytical hierarchy process) untuk menentukan prioritas tujuan, kinerja serta kelembagaan pada pengelolaan SDA; serta (3) Penggunaan sistem dinamik untuk pemisahan fungsi publik dan fungsi ekonomi, kemudian penggabungan atas ketiga teknik analisis tersebut dalam proses perumusan model kebijakan dalam pengelolaan SDA pada DAS Citarum yang terpadu dan berkelanjutan.

Kebaruan dari segi hasil adalah dirumuskannya model kebijakan pengelolaan SDA pada DAS yang berbasis kelembagaan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan Pusat – Daerah dan pemisahan fungsi ekonomi dan fungsi publik yang jelas.