IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI JAMUR PADA IKAN GURAMI (Osphronemus gouramy) DI PASAR MODERN SURABAYA

S K R I P S I

PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN

Oleh :

MERVIN SENDYANATA ANDREAS SURABAYA – JAWA TIMUR

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Mervin Sendyanata Andreas N I M : 141011013

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 07 Januari 1992

Alamat : Pacar Kembang Vc/35, Kec. Tambak Sari, Surabaya Telp./HP : 08175013977

Judul Skripsi : Identifikasi dan Prevalensi Jamur Pada Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) di Pasar Modern Surabaya Pembimbing : 1. Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes

2. Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil tulisan laporan Skripsi yang saya buat adalah murni hasil karya saya sendiri (bukan plagiat) yang berasal dari Dana Penelitian : Pribadi. Di dalam skripsi / karya tulis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya, serta saya bersedia :

1. Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga;

2. Memberikan ijin untuk mengganti susunan penulis pada hasil tulisan skripsi / karya tulis saya ini sesuai dengan peranan pembimbing skripsi;

3. Diberikan sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh (sebagaimana diatur di dalam Pedoman Pendidikan Unair 2010/2011 Bab. XI pasal 38 – 42), apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri

Demikian surat pernyataan yang saya buat ini tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SKRIPSI

IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI JAMUR PADA IKAN GURAMI (Osphronemus gouramy) DI PASAR MODERN SURABAYA

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Progam Studi Budidaya Perairan

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga

Oleh :

MERVI N SENDYANATA ANDREAS NIM 141011013

Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua

RINGKASAN

MERVIN SENDYANATA ANDREAS. Identifikasi dan Prevalensi Jamur Pada Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) Di Pasar Modern Surabaya.

Dosen Pembimbing Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. dan Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr.

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang cukup populer di Indonesia. Secara komersial ikan gurami termasuk ikan air tawar yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan yang meningkat. Gaya hidup masyarakat yang sudah mulai bergeser seiring peningkatan kecerdasan masyarakatnya mendorong munculnya pasar modern. Pasar modern menyediakan berbagai kebutuhan seperti ikan segar. Protein ikan memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber protein lainnya yaitu kelengkapan komposisi asam amino, mudah dicerna tubuh, dan adanya kandungan omega 3 yang mampu mencukupi kebutuhan hidup. Penjualan ikan segar di pasar modern di Surabaya bisa mencapai 80% setiap tahunnya. Perlu penanganan yang lebih cermat terhadap tingginya transaksi ikan segar dalam pasar modern termasuk ada tidaknya penyakit pada ikan segar seperti jamur. Jamur pada ikan berbahaya sebab menghasilkan mikotoksin sebagai hasil metabolitnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jamur dan prevalensi yang menginfeksi pada ikan gurami di pasar modern Surabaya.

Metode penelitian ini menggunakan metode Survey. Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis jamur dan prevalensi yang menginfeksi ikan gurami di pasar modern Surabaya. Sedangkan sebagai parameter penunjang dalam penelitian ini yaitu nilai kualitas air yang meliputi pH, Temperatur, Oksigen terlarut yag diukur selama kegiatan pengambilan sampel.

SUMMARY

MERVIN SENDYANATA ANDREAS. Identification And the Prevalence of Fungal Gouramy (Osphronemus gouramy) in Modern Market Surabaya.

Academic Advisor Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. and Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr.

Gouramy (Osphronemus gouramy) is the one type of fish consumption that are quite popular in Indonesia. Gouramy fish commercially include freshwater fish that has a high value and demand increases. Communities lifestyle that had already begun to shiftover the increased intelligence of its people encourage the emergence of a modern market. Modern market provides a wide range of needs such as fresh fish. Fish proteins have advantages compared to other protein souces. completeness of composition, easly disgestible amino acids the body, and the presence of omega 3 content that is able to fullfill the needs of life. Sales of fresh fish in modern markets in Surabaya could reach 80% annually. Required more careful handling against high transaction fresh fish in modern market including whether there is disease in fresh fish like fugus. Fugus in fish is dangerous because the produce mycotoxin as a result of metabolites.

This research aims to learn about identification and the prevalence of fungal infecting gouramy at modern market Surabaya.

This reasearch that used is Survey method. The main parameters are observed in this study is a type of fungus and the prevalence of infected gouramy fish in the modern market. While as support parameters in this study the values of water quality which include pH, temperature, dissolved oxygen as measured over the sampling activities.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahnya kasih karunia sehingga skripsi tentang Identifikasi dan Prevalensi Jamur Pada Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) Di Pasar Modern Surabaya dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini banyak melibatkan orang-orang yang berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. dan, Prof. Dr. Hari Suprapto, Ir., M.Agr. selaku dosen pembimbing serta dosen penguji yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sejak penyusunan usulan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, Drh., DEA, Didik Handijatno, M.S., Drh, Sudarno, Ir., M.Kes, sekalu dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Segenap sivitas akademika Fakultas perikanan dan Kelautan Universias Airlangga yang telah mendukung penulis.

4. Seluruh rekan-rekan angkatan 2010 (Piranha) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

5. Teman-teman seperjuangan Dyah Sunaring Fitri, Hamzah, Dian, Aprillia. Terima kasih untuk bantuan semangatnya dalam pengerjaan laporan skripsi. 6. Seluruh staff pengajar dan staff kependidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Univeritas Airlangga atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan. 7. Kedua orangtua saya serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi untuk menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi yang kiranya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya sampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya membantu. Semoga mendapatkan balasan kebaikan seperti yang sudah diberikan kepada saya.

Surabaya, 5 Febuari 2016

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Morfologi Gurami ... 5

Gambar 2.2 Koloni dan Morfologi Aspergillus flavus ... 8

Gambar 2.3 Koloni dan Morfologi Aspergillus niger ... 9

Gambar 2.4 Koloni dan Morfologi Aspergillus candidus ... 10

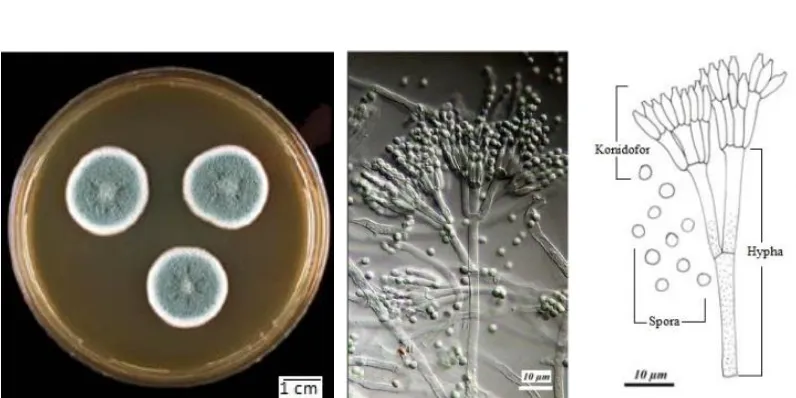

Gambar 2.5 Koloni dan Morfologi Penicillium glabrum ... 11

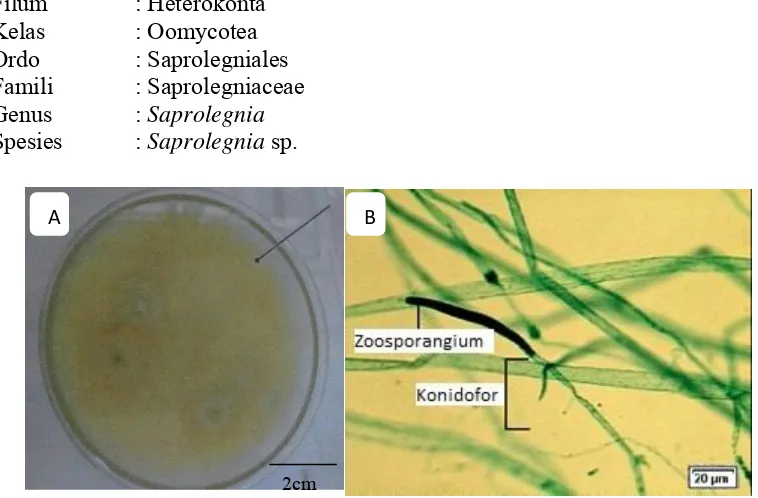

Gambar 2.6 Koloni dan Morfologi Saprolegnia ... 12

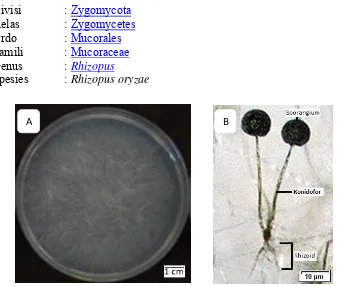

Gambar 2.7 Koloni dan Morfologi Rhizopus oryzae ... 13

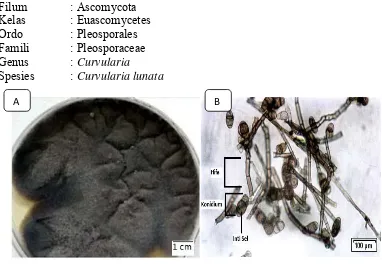

Gambar 2.8 Koloni dan Morfologi Curvularia lunata ... 15

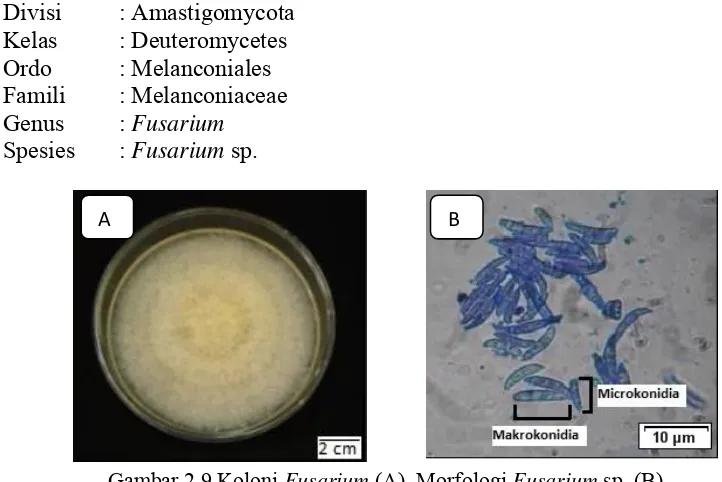

Gambar 2.9 Koloni dan Morfologi Fusarium ... 16

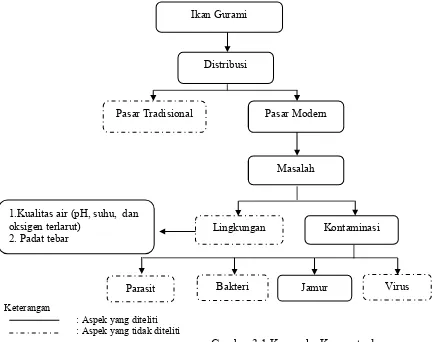

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual ... 20

Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian ... 27

Gambar 5.1 Koloni Fusarium ... 29

Gambar 5.2 Morfologi Fusarium ... 30

Gambar 5.3 Koloni Aspergillus flafus ... 30

Gambar 5.4 Morfologi Aspergillus flafus ... 31

Gambar 5.5 Koloni Trichoderma harzianum ... 31

Gambar 5.6 Morfologi Trichoderma harzianum ... 32

Gambar 5.7 Koloni Rhizopus oryzae ... 32

Gambar 5.8 Morfologi Rhizopus oryzae ... 33

Gambar 5.9 Koloni Saprolegnia ... 33

Gambar 5.10 Morfologi Saprolegnia ... 34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 5.1 Data Hasil Identifikasi Jamur pada organ Ikan Gurami ... 28

Tabel 5.2 Data Hasil Identifikasi Jamur pada Ikan Gurami ... 34

Tabel 5.3 Data Prevalensi Jamur Ikan Gurami ... 35

Tabel 5.4 Kualitas air ... 36

III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS ... 18

4.3.1 Rancangan penelitian ... 22

I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Ikan gurami (Osphronemus gouramy) merupakan salah satu jenis ikan budidaya yang termasuk dalam 10 jenis ikan yang menjadi target peningkatan produksi perikanan budidaya sebanyak 353% pada tahun 2009-2014 yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Basuki dkk, 2014). Ikan gurami (O.gouramy) sebagai komoditas ikan air tawar diminati segala kalangan masyarakat dan permintaan pasarnya pun relatif stabil (SNI, 2009).

Data Dirjen Budidaya menunjukkan bahwa produksi ikan gurami mulai tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan kinerja yang positif dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 15,74% namun tidak mencapai target (KKP, 2013). Hasil produksi ikan gurami yang kurang memuaskan tersebut disebabkan oleh kondisi perairan yang tidak baik sehingga memicu timbulnya penyakit (Santoso, 2009). Salah satu kendala budidaya ikan gurami (O. gouramy) adalah serangan hama dan penyakit, baik pada tingkat pembenihan maupun pada pembesarannya (Ghofur dkk., 2014).

menyerang ikan yang dalam keadaan sehat, melainkan menyerang ikan yang sudah terluka atau lemah (Suwarsito, dan Mustafidah. 2011).

Gejala klinis infeksi jamur adalah adanya benang halus menyerupai kapas yang menempel pada telur atau luka pada bagian eksternal ikan seperti perubahan warna sirip dan tubuh ikan menjadi merah. Jamur tersebut dengan cepat menular kepada ikan lain yang berada dalam satu kolam sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan cukup besar (Sulhi, 2007). Hasil penelitian Khairyah (2012) menemukan beberapa macam jamur pada ikan gurami, yaitu Penicillium glabrum,

Rhizopus oryzae, Aspergillus flavus, A. niger, A. candidus, Saprolegnia, Fusarium dan Curvularia lunata.

Gaya hidup masyarakat yang sudah mulai bergeser seiring peningkatan kecerdasan masyarakatnya mendorong munculnya pasar modern. Pasar modern menyediakan berbagai kebutuhan seperti ikan segar. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk meraih laba setinggi-tingginya. Data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa sumbangan protein ikan terhadap konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia mencapai 57% (Malika, dkk., 2012). Ini terjadi seiring dengan kecenderungan pergeseran konsumen dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dari red meat kepada white meat. Protein

ikan memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber protein lainnya yaitu kelengkapan komposisi asam amino, mudah dicerna tubuh, dan adanya kandungan omega 3 yang mampu mencukupi kebutuhan hidup (KKP, 2013).

termasuk ada tidaknya penyakit pada ikan segar seperti jamur. Jamur pada ikan berbahaya sebab menghasilkan mikotoksin sebagai hasil metabolitnya. Hasil penelitian Guevara (2011) menyatakan mikotoksin pada Aspergillus sp. yaitu aflatoksin berbahaya bagi hewan dan manusia. Aflatoksin dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan penyakit akut dan kematian, sedangkan konsentrasi rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan nekrosis pada sel hati dan ginjal (Safika, 2008). Pada tahun 2004 dilaporkan terjadinya wabah aflatoksikosis akut yang luas di antara penduduk Kenya provinsi bagian timur dan menyebabkan kematian sekitar 400 kasus. India bagian barat pada tahun 1974 pernah mengalami wabah aflatoksikosis akut. Wabah ini menyerang 397 orang dan menyebabkan 106 kematian (Yeni, 2006). Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu diketahui jenis jamur yang menyerang ikan gurami di pasar moderndi wilayah Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis jamur apa saja yang terdapat pada ikan gurami (O. gouramy) di pasar modern Surabaya?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu mengetahui jenis jamur dan prevalensi jamur yang terdapat pada ikan gurami (O. gouramy) di pasar modern Surabaya.

1.4 Manfaat

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Gurami

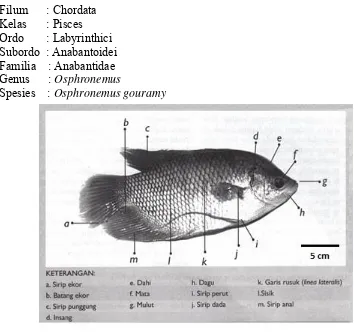

Sannin (1968) mengklasifikasikan ikan gurami sebagai berikut: Filum : Chordata

Kelas : Pisces Ordo : Labyrinthici Subordo : Anabantoidei Familia : Anabantidae Genus : Osphronemus

Spesies : Osphronemusgouramy

Gambar 2.1 Morfologi Gurami Sumber: Santoso (2009)

punggung berubah menjadi kecoklatan dan warna perutnya berubah menjadi kekuningan.

Nuryati dkk (2009) menyatakan ikan gurami (O. gouramy) berkembangbiak setiap musim kering dan matang kelamin pada umur 2 tahun keatas untuk jantan sedangkan umur empat tahun keatas untuk betina. Malika dkk. (2012) menambahkan induk betina gurami mampu menghasilkan telur antara 500-5000 butir. Diperkuat juga oleh Rasmawan (2010) bahwa induk gurami yang sehat dan terjamin makanannya dapat dipijahkan dua kali setahun berturut-turut selama lima tahun.

Menurut Nuryati dkk (2009) pakan utama untuk ikan gurami adalah daun– daunan. Daun-daunan yang dapat diberikan pada ikan gurami adalah daun talas, daun singkong, daun genjer, daun kangkung, daun ubi jalar, daun ketimun dan daun dadap. Dengan ditemukannya pakan pelet yang dapat diatur kadar gizinya, pembudidaya ikan gurami beralih ke pelet sebagai pakan utama ikan gurami (Santoso, 2009).

2.2 Habitat dan Penyebaran

Penyebaran ikan gurami di Indonesia terutama berada di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatra. Saat ini telah terbentuk kawasan pengembangan budidaya ikan gurami di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat (Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut), Jawa Tengah (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga), DI Yogyakarta (Kulonprogo, Bantul, dan Sleman), Jawa Timur (Tulung Agung, Blitar, dan Lumajang), Sumatra Barat dan Riau (Tanjung dkk.,2011).

2.3 Produksi Ikan Gurami

Produksi ikan gurami mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 35 %. Produksi gurami antara tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 15,74% (KKP, 2013). Berdasarkan laporan tahunan Dirjen Budidaya Perikanan tahun 2013 menyebutkan perbandingan total produksi ikan gurami nasional terhadap total produksi ikan gurami dunia, menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Indonesia menempati posisi teratas yang mendominasi produk gurami dunia dengan memberikan share sekitar (95,6% terhadap total produksi ikan gurami dunia), disusul Thailand dengan share sebesar (4,06%).

2.4 Jamur pada Ikan Gurami

Salah satu jenis mikroorganisme yang dapat merusak daging ikan adalah jamur (Fahreza, 2012). Jamur merupakan patogen yang relatif lemah yang akan menyerang jika host dalam keadaan stres atau berkurangnya pertahanan tubuh (Suprapto, 2013). Hasil penelitian Khairyah (2012) menyebutkan terdapat berbagai jamur yang menyerang ikan gurami yaitu: Aspergillus flavus, A. niger, A. candidus,

2.4.1 Aspergillus flavus

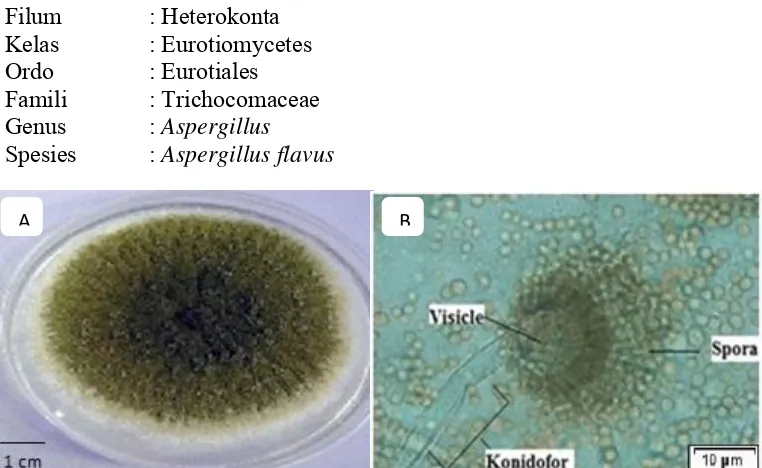

Thom (1918) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Aspergillusflavus sebagai berikut:

Filum : Heterokonta Kelas : Eurotiomycetes Ordo : Eurotiales Famili : Trichocomaceae Genus : Aspergillus

Spesies : Aspergillus flavus

Gambar 2.2 Koloni Aspergillus flavus (A); Morfologi Aspergillus flavus (B)

Sumber: Safika, (2008)

Ciri mikroskopis A. flavus memiliki konidofor yang panjang mencapai 400-800 µm, vesikel dan konidia yang berbentuk bulat dengan diameter 25-45 µm (Gambar 2.2). Konidia A. flavus berdinding tipis dan berbentuk bola. Koloni A.

flavus berwarna kuning kehijauan (Khairyah, 2012). A. flavus adalah produsen utama dari karsinogenik aflatoksin (Rodrigues et al., 2009). Makanan yang terkontaminasi aflatoksin, sulit untuk dihilangkan karena sifatnya yang tahan panas (titik cair 268-269 oC). Pemanasan sampai 150 oC hanya mengurangi konsentrasi aflatoksin 33-75%. Pada proses pengolahan, seperti penyangraian, penggorengan, dan fermentasi hanya dapat mengurangi kandungan aflatoksin 73–87% (Safika, 2008). A. flavus dapat menyebabkan manusia mengalami aspergillosis klinis

(Thakur et al., 2015).

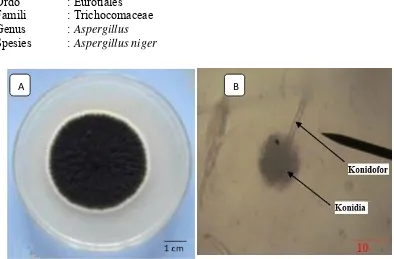

2.4.2 Aspergillus niger

Van Tieghem (1867) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Aspergillusniger sebagai berikut:

Filum : Heterokonta Kelas : Eurotiomycetes Ordo : Eurotiales Famili : Trichocomaceae Genus : Aspergillus Spesies : Aspergillus niger

Gambar 2.3 Koloni Aspergillus niger (A), Morfologi Aspergillus niger (B)

Sumber: Safika, (2008)

Sastrahidayat (2011) menyatakan Aspergillus termasuk dalam divisi Ascomycetes karena strukturnya yang berbentuk kantong dan berisi spora.

Aspergillus niger tergolong ordo Eurotiales karena memiliki bentuk konidia yang lebih mencolok dari pada askusnya.

Koloni A. niger yang sudah lama memiliki warna hitam coklat tua (Gambar 2.3). Ciri mikroskopis dari A. niger memiliki konidiofor halus yang tegak ke atas. Konidia A. niger berantai yang menyebar menutupi permukaan vesikel hingga membentuk bulat sempurna kasar berwarna hitam. Aspergillus niger dapat tumbuh

pada suhu 30 °C dengan pH 5 (Afriyeni dkk., 2013). Aspergillusnigerberbahaya karena menyebabkan aspergillosis (Gautam and Bhadauria, 2012).

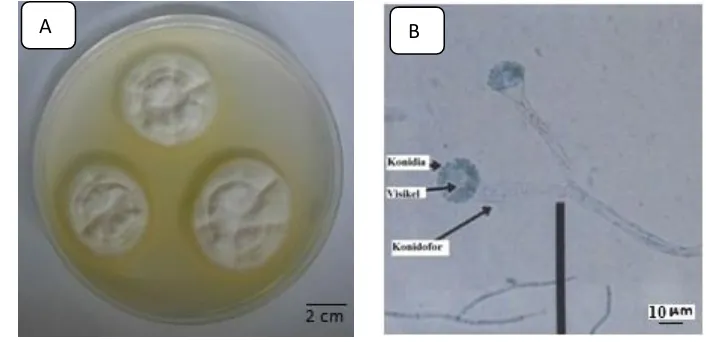

2.4.3 Aspergillus candidus

Winters (1884) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Aspergillus

candidus sebagai berikut: Filum : Heterokonta Kelas : Eurotiomycetes Ordo : Eurotiales Famili : Trichocomaceae Genus : Aspergillus

Spesies : Aspergillus candidus

Gambar 2.4 Koloni Aspergillus candidus (A), Morfologi Aspergillus candidus (B)

Sumber: Safika, (2008)

Aspergillus candidus memiliki ciri makroskopis berupa koloni halus seperti kapas berwarna putih kekuningan dan koloni tumbuh dengan lambat (Gambar 2.4). Ciri mikroskopis dari A. candidus berupa konidiofor halus dan kecil. Konidia A.

candidus kecil, berbentuk bulat telur. Tidak dapat tumbuh pada suhu lebih dari 37 °C dan suhu optimum untuk tumbuh adalah 25 °C (Tanjung dkk., 2011).

A. candidus dapat ditemukan diseluruh dunia, dapat tumbuh pula pada makanan yang disimpan, tanah, buah-buahan kering, kotoran, ikan kering, dan udara dalam ruangan. A. candidus sering dapat menyebabkan infeksi pada manusia (Varga et al., 2007).

2.4.4 Penicillium glabrum

Link (1809) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Penicillium. glabrum sebagai berikut:

Filum : Ascomycota Kelas : Eurotiomycetes Ordo : Eurotiales Famili : Trichocomaceae Genus : Penicillium

Spesies : Penicillium glabrum

Gambar 2.5 Koloni dan Morfologi Penillicium glabrum

Sumber: Frisvad and Samson (2004)

konidofor. Konidofor P. glabrum membentuk rantai panjang yang disebut phialid mencapai 10-12 baris. Spora yang dihasilkan oleh phialid disebut konidia. Konidia berbentuk bulat atau semi bulat yang membentuk rantai panjang dengan diameter 3-3,5 µm. P. glabrum dapat tumbuh pada rentan suhu yang lebar yaitu suhu minimal 6 oC, suhu tertinggi 33 oC, namun suhu optimal adalah 25 oC. P. glabrum menghasilkan mikotoksin yang berbahaya bagi manusia (Sastrahidayat, 2011).

2.4.5 Saprolegnea

Klasifikasi Saprolegnia menurut Mayer (2005) adalah sebagai berikut: Filum : Heterokonta

Kelas : Oomycotea Ordo : Saprolegniales Famili : Saprolegniaceae Genus : Saprolegnia Spesies : Saprolegnia sp.

2cm

Gambar 2.6 Koloni Saprolegnea sp. (A) ; Morfologi Saprolegnea sp. (B)

Sumber : Barnet and Hunter (1998)

Koloni dari Saprolegnia sp. memiliki warna putih (Gambar 2.6). Secara mikroskopis miselium Saprolegnea berserabut dan kista berbentuk bulat (Abolude

et al., 2013). Genus Saprolegnia sp. mempunyai cabang tidak bersepta dan mempunyai hifa bercabang dan bisa hidup dalam kisaran suhu yang lebar yaitu 3-33 oC (Mayer, 2005).

Saprolegnia menyerang jaringan epidermal, umumnya dimulai pada kepala atau sirip lalu menyebar di atas permukaan tubuh. Spora sering menembus ke dalam tubuh ikan ketika permukaan kulit atau insang luka secara mekanis atau oleh infeksi parasit atau bakteri dan ketika daya tahan tubuh ikan sedang lemah (Ramaiah, 2006).

2.4.6 Rhizopus oryzae

Ehrenberg (1820) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Rhizopus

oryzae sebagai berikut:

Divisi : Zygomycota Kelas : Zygomycetes Ordo : Mucorales Famili : Mucoraceae Genus : Rhizopus

Spesies : Rhizopus oryzae

Gambar 2.7 Koloni Rhizopus oryzae (A) ; Morfologi Rhizopus oryzae (B)

Sumber: Dewi dan Aziz (2011)

Genus Rhizopus memiliki ciri khas hifa yang tidak bersekat dan memiliki struktur seperti akar yang disebut rhizoid (Listiandiani, 2011). Rhizopus oryzae memiliki ciri makroskopis yaitu koloni hitam lebat seperti kapas (Gambar 2.7). Ciri

mikroskopis R. oryzae yaitu, memiliki bentuk seperti benang, hifa yang tidak bersepta, stolon yang halus dan berwarna coklat. Panjang hifa dari R. oryzae mencapai 18 µm sampai 1,5 µm (Khairyah, 2012).

R. oryzae dapat bertumbuh baik pada 25 °C. Pada awal pertumbuhannya hifa tampak berwarna putih keabu-abuan, 3 hari kemudian tampak spora yang matang berwarna hitam kecoklatan. R. oryzae memiliki ciri khas rhizoid yang berkembang dengan baik (Liou et al., 2007). Khairyah (2012) menyatakan bahwa

R. oryzae merupakan jamur yang tidak menghasilkan senyawa toksin dan keberadaannya tidak menghambat pertumbuhan ikan, bahkan sistem imun ikan yang terinfeksi tidak terganggu.

2.4.7 Curvularia lunata.

Menurut Grigorakis (1809) in Summerbell (1929) Curvularia lunata diklasifikasikan sebagai berikut:

Filum : Ascomycota Kelas : Euascomycetes Ordo : Pleosporales Famili : Pleosporaceae Genus : Curvularia

Spesies : Curvularia lunata

Gambar 2.8 Koloni Curvularia lunata (A), Morfologi Curvularia lunata (B)

Sumber: Refai and Yasid (2014)

Gandjar dkk. (2006) menyebutkan bahwa Curvularia lunata tergolong filum Ascomycota karena konidianya dihasilkan dari dalam kantung serta tergolong kelas Euascomycetes karena memiliki ciri berfilamen, dan memliki lubang septum. Koloni C. lunata memiliki bentuk seperti kapas. Pada awal pertumbuhannya warna koloni tampak abu-abu coklat, koloni yang sudah lama akan tampak berwarna coklat kehitaman (Gambar 2.9). Hifa dari C. lunata berwarna coklat, konidiofor coklat, menghasilkan septa bercabang. Konidia lurus, multisepta dengan susunan melintang. Sel inti lebih gelap dan lebih besar dibandingkan dengan septa awal dan akhir, sehingga bila konidium dilihat keseluruhan akan terlihat sedikit melengkung. Jamur Curvularia dapat tumbuh dengan baik pada suhu 25 °C. Curvularia diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan (Refai and Yasid, 2014). Infeksi dari C. lunata dapat menyebabkan infeksi kulit (Qureshi et al., 2006).

2.4.8 Fusarium

Link (1809) in Summerbell (1996) mengklasifikasikan Fusarium berikut: Divisi : Amastigomycota

Kelas : Deuteromycetes Ordo : Melanconiales Famili : Melanconiaceae Genus : Fusarium

Spesies : Fusarium sp.

Gambar 2.9 Koloni Fusarium (A), Morfologi Fusarium sp. (B)

Sumber : Fausi dkk., (2009)

Ngittu (2014) menyatakan koloni Fusarium berwarna putih hingga kekuningan, dengan tepi bergerigi, dan permukaan rata (Gambar 2.8).Afriyenidkk. (2013) menambahkan bahwa spesies Fusarium menghasilkan makrokonidia dan mikrokonidia dari phialid ramping. Makrokonidia hialin membentuk sabit dengan tiga sekat. Mikrokonidia satu sampai dua sel, hialin, bulat telur, lurus atau melengkung. Warna talus bervariasi dari putih menjadi kuning, kecoklatan, merah muda, ungu muda kemerahan. Fusarium tumbuh dengan baik pada suhu 37 0C

(Fausi dkk., 2009).

Sebaran jamur Fusarium sangat luas dengan beragam organ target (Ngitu, 2014). Beberapa spesies Fusarium dapat menjadi patogen pada manusia dan hewan karena menghasilkan mikotoksin (Moretti, 2009).

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur

2.5.1 Kelembapan

Kelembapan tanah diartikan sebagai aktifitas air di dalam tanah (water

activity). Kelembaban berperan untuk menumbuhkan hifa jamur sehingga dapat menyebar ke atas permukaan yang kering atau muncul di atas permukaan substrat. Variasi suhu yang rendah dan kelembaban yang relatif tinggi sangat berkaitan dengan curah hujan tinggi (Carlile and Watkinson, 1995).

2.5.2 Suhu

Jamur memiliki rentang suhu yang berbeda dalam pertumbuhannya. Kisaran suhu maksimum pertumbuhan jamur adalah 30-40⁰C sedangkan suhu

2.5.3 pH (Power of Hydrogen)

Konsentrasi pH pada subsrat bisa mempengaruhi pertumbuhan meskipun tidak langsung tetapi berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan atau beraksi langsung pada permukaan sel. Hal ini memungkinkan nutrisi yang diperlukan jamur untuk tumbuh dengan baik cukup tersedia. Jamur tumbuh dengan baik pada pH yang asam sampai netral (Carlile and Watkinson, 1995).

2.6 Pasar Modern

Pasar merupakan suatu tempat terjadinya kegiatan perdagangan yaitu kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan. Pasar sendiri merupakan area tertentu terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan (Perda, 2010).

Bentuk pasar modern dapat berupa sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk Minimarket dengan luas kurang dari 400m2, Department Store dengan luas lebih dari 400m2, Supermarket dengan luas sampai dengan 500m2, Hypermarket dengan luas lebih dari 500m2 (Perda, 2014).

III KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

Hama dan penyakit pada budidaya ikan gurami (Osphronemous gouramy) menjadi masalah serius di kalangan petambak (Santoso, 2009). Hama dan penyakit terhadap ikan dapat disebabkan oleh organisme lain. Salah satu jenis mikroorganisme yang dapat merusak daging ikan adalah jamur (Fahreza, 2012). Gejala klinis ikan yang terserang jamur adalah munculnya benang-benang halus seperti kapas pada bagian tubuh inang/ikan (Santoso, 2009). Jamur pada ikan merupakan patogen yang relatif lemah karena hanya menyerang inang dalam keadaan stres atau melemahnya antibodi (Suprapto, 2013).

Jamur pada ikan akan merusak jaringan kulit sehingga menurunkan daya jual terhadap konsumen. Jamur pada ikan juga berbahaya karena menghasilkan mikotoksin. Sebagai contoh, Aspergillus sp. menghasilkan mikotoksin yang disebut aflatoksin. Aflatoksin diketahui banyak ditemukan dan berbahaya bagi manusia (Abrunhosa et al., 2001). Hasil penelitian Khairyah (2012) menyebutkan terdapat berbagai jamur yang menyerang ikan gurami yaitu: Aspergillus flavus, A. niger, A.

candidus, Penicillium glabrum, Saprolegnea, Rhizopus oryzae, Culvularia dan Fusarium.

Suwarsito, dan Mustafidah. (2011) menyatakan transaksi ikan gurami (O.

(O. gouramy) sehat dapat dilihat secara visual melalui warna kulit, gerakan tubuh dan ada tidaknya parasit/jamur pada sisik ikan.

Tidak semua konsumen mengetahui perbedaan antara ikan gurami (O.

gouramy) sehat dan sakit sehingga pihak pengelola juga perlu memiliki kemampuan dalam manajemen kesehatan ikan (Nuryati dkk., 2009). Pengetahuan tersebut diperlukan untuk meminimalisir penyebaran penyakit seperti jamur pada ikan gurami segar. Oleh karena itu, perlu diketahui jenis dan prevalensi jamur yang menyerang ikan gurami yang digunakan sebagai data acuan untuk memilih dan mengolah ikan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Keterangan

: Aspek yang diteliti : Aspek yang tidak diteliti

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Ikan Gurami

Pasar Modern Pasar Tradisional

Distribusi

Masalah

Lingkungan Kontaminasi

Parasit Bakteri Jamur Virus

1.Kualitas air (pH, suhu, dan oksigen terlarut)

IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pengambilan sampel ikan gurami (O. gouramy) pada penelitian ini telah dilakukan di pasar modern kota Surabaya dan identifikasi jamur akan dilakukan di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2015.

4.2 Materi Penelitian 4.2.1 Alat penelitian

Peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu timba, jaring dan aerator. Peralatan yang digunakan untuk proses identifikasi jamur yaitu Laminary

flow, refrigerator, sectio kit, nampan, cover glass, object glass, mikroskop, bunsen, jarum ose, dan cawan petri

4.2.2 Bahan penelitian

Bahan yang diperlukan untuk proses identifikasi jamur adalah ikan gurami sebanyak 10 ekor dengan panjang 30-35 cm, berat 500-750 g, dan berumur 15-17 bulan yang diperoleh dari 5 pasar modern di Surabaya. Amos (1985) menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil bila populasi 50–100 ekor adalah 2 ekor sampel. Media isolasi jamur adalah agar Sabouraud Dextrose Agar (SDA),

4.3 Metode Penelitian

4.3.1 Rancangan penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode survei melalui pengambilan data di lokasi secara langsung. Lokasi pengambilan sampel ikan ditentukan dengan cara sengaja atau dengan metode purposive sampling (Khairyah, 2012). Wilayah pengambilan sampel dilakukan pada lima wilayah surabaya yang sudah tetapkan, yaitu wilayah ‘A’ sebagai Surabaya Tengah, wilayah ‘B’ sebagai Surabaya Utara, Wilayah ‘C’ sebagai Surabaya Timur, wilayah ‘D’ sebagai Surabaya Selatan, dan wilayah ‘E’ sebagai Surabaya Barat.

4.3.2 Pengambilan Sampel 4.3.2.1 Prosedur penelitian

Sterilisasi merupakan cara yang digunakan untuk membebaskan peralatan dari semua jenis mikroba yang dapat menghambat potensi isolasi dan identifikasi. Peralatan yang dilakukan proses sterilisasi adalah Laminary flow, refrigerator,

sectio kit, nampan, cover glass, object glass, mikroskop, bunsen, jarum ose, dan cawan petri. Tahap awal dari proses ini adalah dengan melakukan pencucian peralatan. Setelah cawan petri, pipet tetes di cuci, langkah selanjutnya adalah pengeringan.

Tujuan dilakukan tahap pengeringan adalah untuk menghilangkan kadar air. Tahap selanjutnya membungkus peralatan tersebut dengan kertas agar air tidak dapat masuk melalui celah disisi kertas. Cawan petri yang telah dibungkus dapat langsung dimasukkan kedalam autoclave dengan suhu 121°C dan tekanan satu atm selama 15 menit. Apabila proses sterilisasi telah selesai selanjutnya disimpan dalam lemari. Autoclave digunakan untuk mensterilisasi peralatan yang berukuran kecil seperti object glass, cawan petri.

4.3.2.2 Pembuatan Media

Media untuk isolasi dan identifikasi jamur yaitu Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Komposisi media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) adalah adalah pepton 10 g, glukosa 40 g, agar 14 g, dan akuades 1000 ml. Cara pembuatan media SDA dimulai dengan menimbang bahan baku kemudian dihomogenkan di dalam

suhu 121°C, kemudian bahan dibiarkan hingga suhu menjadi 25-30°C lalu ditambahkan Penicillin 0,1 g dan dituangkan ke dalam petri disk sebanyak 20 ml/petri. Bahan didiamkan sampai membeku, lalu disimpan dalam lemari es (Balai Karantina Ikan, 2013).

4.3.2.3 Lactophenol Cotton Blue

Komposisi Lactophenol Cotton Blue terdiri dari konsentrat phenol 20 ml,

lactic acid 20 ml, glycerol 40 ml, cotton blue (Aniline blue) 0,05 gram, distilled water 20 ml. Cara pembuatan dimulai dengan melarutkan konsentrat phenol dalam lactic acid dan diaduk sampai homogen. Kemudian dicampurkan glycerol lalu dimasukkan cotton blue kemudiandiaduk sampai homogen.

4.3.2.4 Isolasi jamur pada ikan gurami

Jamur yang terdapat pada ikan gurami bila dilihat secara makroskopis terdapat benda seperti kapas yang terdapat pada bagian sirip maupun kulit ikan (Saparinto, 2008). Jamur tersebut diisolasi menggunakan jarum ose kemudian ditanam pada media SDA. Media tersebut diinkubasi pada suhu 25 oC selama 2-7 hari dan selanjutnya diidentifikasi di laboratorium (Gandjar dkk., 2006).

4.3.2.5 Pemeriksaan sampel dan identifikasi jamur

Jamur yang sudah dimurnikan siap untuk dilakukan identifikasi. Teknik identifikasi yang digunakan untuk mengamati isolat jamur adalah metode slide

culture. Dimulai dengan menempatkan besi bengkok berbentuk U pada cawan Petri. Object glass dapat diletakkan diatas besi. Beri blok agar berukuran 1x1 cm di atas object glass lalu ditutup cover glass. Untuk menjaga kelembaban, ditambahkan sedikit air pada cawan petri. Tutup cawan petri dan simpan untuk diinkubasi dengan suhu 25 oC selama 3-7 hari. Untuk mengamati bagian jamur, mengambil object

glass bersih lalu ditambahkan lactophenol cotton blue satu tetes dan ditutup dengan cover glass yang telah ditumbuhi jamur, selanjutnya dapat langsung diamati pada mikroskop elektron (Summerbell, 1996).

4.3.3 Parameter penelitian 4.3.3.1 Parameter utama

Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis jamur dan prevalensi jamur. Prevalensi jamur dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Prevalensi = N x 100% n Keterangan:

N : Jumlah sampel ikan (inang) yang terinfeksi jamur (ekor) n : Jumlah sampel ikan (inang) yang diamati (ekor)

4.3.3.1 Parameter penunjang

Parameter penunjang yang akan diamati diantaranya DO, pH, dan suhu. 4.3.4 Analisis data

Gambar 4.1 Diagram alir penelitian Sterilisasi alat

Pengambilan sirip, sisik, dan insang untuk

diinkubasi

Isolasi jamur pada media Saboroud Dextrose Agar (SDA)

Inkubasi sampel jamur 2-7 hari

Pewarnaan sampel jamur dengan Lactophenol

cotton blue

Identifikasi dibawah mikroskop

Menghitung

prevalensi jamur

Analisa data

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian 5.1.1 Isolasi Jamur

Data isolasi jamur ikan gurami (Osphronemous gouramy) Tabel 5.1. Tabel 5.1 Data Hasil Identifikasi Jamur pada organ Ikan Gurami (O.gouramy)

No Lokasi Sampel Sisik Sirip Insang

1 diperoleh jamur tumbuh pada bagian sirip sedangkan kode isolat Bt 2 tidak ditemukan adanya infeksi jamur (negatif).

5.1.2 Identifikasi Jamur

Berdasarkan hasil identifikasi jamur pada ikan gurami (O. gouramy) di pasar modern Surabaya diketahui bahwa sampel ikan gurami lokasi A dengan kode isolat Th1 ditumbuhi jamur dengan ciri coloni berwarna putih kekuningan dan permukaan rata. Sedang ciri mikroskopisnya terdapat makrokonidia berbentuk melengkung dan didalamnya terdapat 3 sel. Ciri-ciri tersebut sama seperti ciri yang dimiliki oleh jamur Fusarium seperti yang dinyatakan Ngitu (2014) menyatakan koloni Fusarium berwarna putih hingga kekuningan, dengan tepi bergerigi, dan permukaan rata (Gambar 5.1). Afriyeni dkk. (2013) menambahkan bahwa

Fusarium menghasilkan makrokonidia dan mikrokonidia dari phialid. Makrokonidia hialin berbentuk sabit dengan tiga sekat. Mikrokonidia satu sampai dua sel, hialin, bulat telur. (Gambar 5.2)

Gambar 5.1 Koloni Fusarium

Sumber: Fausi dkk. (2009) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Gambar 5.2 Morfologi Fusarium

Sumber: Fausi dkk. (2009) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Sampel dari wilayah A dengan kode isolat Th 2, wilayah B dengan kode isolat Ua 2, dan sampel wilayah D dengan kode Sn 2 memiliki ciri yang serupa yaitu; koloninya berwarna hijau kekuningan dan ciri mikroskopisnya memiliki konidofor panjang, dengan visikel bulat pada ujungnya dan terdapat rantai spora yang menyebar menutupi permukaan visikel. (Gambar 5.3) Khairyah (2012) menuliskan ciri Aspergillus flavus yaitu koloninya berwarna kuning kehijauan dan Ciri mikroskopis A. flavus memiliki konidofor panjang mencapai 400-800 µm, vesikel dan konidia berbentuk bulat dengan diameter 25-45 µm. (Gambar 5.4).

Gambar 5.3 Koloni Aspergillus flavus

Sumber: Safika, (2008) (a), Dokumentasi Pribadi (b) A

A B

Gambar 5.4 Morfologi Aspergillus flavus

Sumber: Safika, (2008) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Sampel ikan gurami lokasi C dengan kode isolat Tr 1 memiliki ciri koloni biru kehijauan dengan bulu putih diatasnya. Ciri mikroskopisnya memiliki konidofor bercabang, phialid soliter atau berkelompok, dan konidia bulat. (Gambar 5.5) Ciri tersebut sama dengan ciri jamur Trichoderma harzianum yang dinyatakan oleh Summerbell (1996) bahwa koloni Trichoderma harzianum memiliki warna biru kehijauan dengan bulu warna putih dan pertumbuhannya sangat cepat. Penampilan mikroskopis T. harzianum memiliki hifa septate dan hialin. Konidofornya hialin dan bercabang. Phialid T. harzianum hialin, soliter atau berkelompok, dan lekat pada konidofor. Konidia melekat pada phialid berbentuk bulat, berdinding halus, dan berwarna hijau.(Gambar 5.6)

Gambar 5.5 Koloni Trichoderma harzianum

Sumber: Rahman dkk. (2009) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

A B

Gambar 5.6 Morfologi Trichoderma harzianum

Sumber: Rahman dkk. (2009) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Pengambilan sampel ikan gurami di lokasi D dengan kode isolat Sn 1 terdapat jamur dengan ciri koloni berbentuk kapas berwarna putih rata tumbuh tipis dipermukaan media. Penampakan mikroskopisnya terdapat rhizoid panjang, konidofor panjang dengan sporagiofor bulat diujungnya. Konidia berbentuk bulat di dalam sporangiofor. (Gambar 5.7) Menurut Listiandiani (2011) ciri tersebut sama dengan ciri yang dimiliki oleh Rhizopus oryzae dengan ciri koloni seperti kapas berwarna putih khas rhizoid. R. oryzae berbentuk seperti benang, hifa yang tidak bersepta, stolon yang halus dan berwarna coklat. Panjang hifa dari R. oryzae mencapai 18 µm sampai 1,5 µm (Khairyah, 2012). (Gambar 5.8).

Gambar 5.7 Koloni Rhizopus oryzae

Sumber: Dewi dan Aziz (2011) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

A B

Gambar 5.8 Morfologi Rhizopus oryzae

Sumber: Dewi dan Aziz (2011) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Pada pengambilan sampel lokasi E dengan kode isolat Bt 1 ditumbuhi jamur dengan ciri koloni berbentuk kapas berwarna putih tumbuh memenuhi cawan petri. Ciri mikroskopis memiliki miselium berserabut, cabang tidak bersepta, dan hifa bercabang. (Gambar 5.9) Menurut Mayer (2005) ciri tersebut sama dengan ciri yang dimiliki Saprolegnia yang memiliki koloni berwana putih seperti benang kapas, ciri mikroskopis genus Saprolegnia sp. mempunyai cabang tidak bersepta dan mempunyai hifa bercabang dan bisa hidup dalam kisaran suhu yang lebar yaitu 3-33 oC (Mayer, 2005).(Gambar 5.10)

2 cm

Gambar 5.9 Koloni Saprolegnia

Sumber: Barnet and Hunter (1998) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

A B

Gambar 5.10 Morfologi Saprolegnia

Sumber: Barnet and Hunter (1998) (a), Dokumentasi Pribadi (b)

Sampel dari wilayah B dengan kode isolat Ua 1, Sampel dari wilayah C dengan kode isolat Tr 2, dan sampel dari wilayah E dengan kode isolat Bt 2 tidak ditemukan adanya infeksi jamur (negatif).

Data lengkap hasil identifikasi jamur ikan gurami (O. gouramy) seperti Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Data Hasil Identifikasi Jamur pada Ikan Gurami (O. gouramy)

No Lokasi Kode Isolat Spesies Jamur

1 A Th 1 Fusarium

Th 2 Aspergillus flavus

2 B Ua 1 -

Ua 2 Aspergillus flavus

3 C Tr 1 Trichoderma

Tr 2 -

4 D Sn 1 Rhizopus oryzae

Sn 2 Aspergillus flavus

5 E Bt 1 Saprolegnea

Bt 2 -

5.1.3 Prevalensi Jamur

Berdasarkan hasil perhitungan prevalensi jamur yang teridentifikasi pada sampel ikan gurami (O. gouramy) di pasar modern Surabaya semua wilayah diketahui bahwa dari total sampel 10 ekor sampel prevalensi ikan terinfeksi jamur adalah 70%. Prevalensi jamur pada lokasi A diketahui 100 %, lokasi B diketahui 50 %, lokasi C diketahui 50 %, lokasi D diketahui 100 % dan lokasi E diketahui 50 %. Data lengkap perhitungan prevalensi jamur pada ikan gurami (O .gouramy) di pasar modern Surabaya seperti Tabel 3.

Tabel 3. Data Prevalensi Jamur Ikan Gurami (Osphronemous gouramy)

Lokasi Jumlah sampel (ekor) Jumlah ikan yang terinfeksi (ekor) Prevalensi (%)

+ -

A 2 2 0 100

B 2 1 1 50

C 2 1 1 50

D 2 2 0 100

E 2 1 1 50

Jumlah 10 7 3 70

5.1.4 Kualitas Air

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air di masing-masing lokasi pengambilan sampel ikan gurami (O. gouramy) dari 5 lokasi bahwa suhu 26°C,

Tabel 5.4 Hasil Kualitas Air

No Parameter Lokasi A Lokasi B Lokasi C Lokasi D Lokasi E

1 Suhu (oC) 26 26 26 26 26

2 DO (mg/l) 4 4 4 4 4

3 pH 7 7 7 7 7

5.1.5 Berat dan Panjang Total Ikan Gurami (Osphronemous gouramy)

Tabel 5.5 Panjang dan Berat Ikan Gurami

No Lokasi Kode Sampel Berat (gr) Panjang (cm) 1 A Tengah 1 Tengah 2 749 670 31,5 34

2 B Utara 1 Utara 2 495 489 28,5 28

3 C Timur 1 Timur 2 550 500 28,5 28,5

4 D Selatan 1 Selatan 2 490 619 28,5 30

5 E Barat 1 Barat 2 650 770 31,5 32

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lima lokasi pasar modern di Surabaya diketahui bahwa jamur ditemukan pada sisik dan sirip (tabel 5.1). Tidak ditemukan jamur satupun pada organ insang ikan. Seperti yang katakan Ramaiah (2006) bahwa jamur dapat tumbuh pada sisik dan sirip ikan. Dari seluruh jamur yang tumbuh tersebut teridentifikasi lima jenis jamur yaitu Fusarium, Aspergillus

flavus, Trichoderma, Rhizopus oryzae, dan Saprolegnea. Jamur Fusarium yang teridentifikasi dari isolat lokasi A (Tabel 5.2) merupakan salah satu jamur yang memiliki sebaran habitat paling luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ngitu (2014) bahwa sebaran jamur Fusarium sangat luas dengan beragam organ target.

Moretti (2009) menambahkan beberapa spesies Fusarium dapat menjadi patogen pada manusia dan hewan karena menghasilkan mikotoksin. Spesies jamur

kulit, gangguan pencernaan, koagulasi dan gangguan imunologik (Widiastuti, 2006).

Pada lokasi pegambilan sampel ikan B, C, dan D (Tabel 5.1) diketahui bahwa dari ikan gurami yang diisolasi teridentifikasi jamur Aspergillus flavus. Jamur A. flavus merupakan salah satu spesies jamur utama yang menghasilkan mikotoksin jenis aflatoksin. Widiastuti (2006) menyatakan aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur A. flavus terdiri dari B1 dan B2, aflatoksin B1 (AFB1) tergolong jenis yang paling toksik dan bersifat karsinogenik, hepotoksik dan mutagenik. Keracunan akut oleh aflatoksin B1 di hati ikan dapat menyebabkan kegagalan metabolisme karbohidrat, lemak dan sintesa protein sehingga terjadi penurunan fungsi hati karena ada pembekuan eritrosit dan penurunan sintesis protein serum. Sementara keracunan kronik akan menyebabkan imunosupresif yang diakibatkan penurunan aktivitas vitamin K dan penurunan aktivitas fagositik pada makrofag.

Pada lokasi C (Tabel 5.1) diketahui bahwa sampel ikan gurami (O.

gouramy) yang diisolasi teridentifikasi jamur Trichoderma yang diduga tidak termasuk jamur patogen pada ikan gurami (O. gouramy). Jamur Trichoderma dianggap sebagai jamur yang tidak patogen. Namun Trichoderma pernah ditemukankan pada rongga paru, dan hati dari pasien yang pernah melakukan transplantasi hati (Rahman et al., 2009).

Koloni Trichoderma harzianum memiliki warna biru kehijauan dengan bulu warna putih dan pertumbuhannya sangat cepat. Penampilan mikroskopis dari T.

harzianum memiliki hifa septate dan hialin. Konidofornya hialin dan bercabang. Phialid T. harzianum hialin, soliter atau berkelompok, dan lekat pada konidofor.

Konidia melekat pada phialid berbentuk bulat, berdinding halus, berwarna hijau (Summerbell, 1996).

Pada lokasi D (Tabel 5.2) diketahui bahwa dari sampel ikan gurami (O.

gouramy) yang diisolasi teridentifikasi jamur Rhizopus oryzae diduga tidak termasuk jamur patogen pada ikan gurami (O. gouramy). (Bu Wang et al., 2011). Khairyah (2012) menyatakan bahwa R. oryzae merupakan jamur yang tidak menghasilkan senyawa toksin dan keberadaannya tidak menghambat pertumbuhan ikan, bahkan sistem imun ikan yang terinfeksi tidak terganggu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada lokasi E bahwa dari sampel ikan gurami (O. gouramy) yang diisolasi teridentifikasi jamur Saprolegnea. Jamur Saprolegnea diketahui tidak hanya menyerang ikan gurami (O. gouramy) tetapi juga spesies ikan air tawar lainnya seperti ikan nila (Oreochromis niloticus) (Kurniawan dkk., 2015). Infestasi jamur Saprolegnea dimulai dari adanya luka pada tubuh ikan dan perubahan drastis lingkungan sehingga menyebabkan ikan mengalami stress dan terjadi penurunan sistem imun (Bruno and Wood, 1994).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prevalensi dari lima lokasi pengambilan sampel ikan gurami (O. gouramy) bervariasi (Tabel 5.3). Di lokasi A nilai prevalensi sampel ikan gurami yang terinfeksi jamur adalah 100 %. Di lokasi B nilai prevalensinya adalah 50 %, di lokasi C nilai prevalensinya adalah 50 %, di lokasi D nilai prevalensinya adalah 100 % sedangkan di lokasi E nilai prevalensinya adalah 100%.

Dari kelima jenis jamur yang ditemukan pada lima lokasi hampir semuanya berbahaya bila dikonsumsi manusia. Namun semua jenis jamur yang ditemukan memberikan dampak yang negatif bagi pasar. Semua jenis jamur yang ditemukan tumbuh menyerupai kapas pada tubuh ikan. Khairyah (2012) menyatakan bahwa jamur Rhizopus memiliki penampakan makroskopis menyerupai kapas. Jamur– jamur tersebut telah merusak penampilan ikan sehingga mengurangi harga jual ikan.

sekunder dari infestasi bakteri, virus, dan parasit, penanganan pasca panen serta populasi ikan yang padat di akuarium.

Hasil kualitas air yang telah diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari lima lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air (suhu, pH dan DO) yang ada masih tergolong memenuhi syarat hidup ikan gurami (O. gouramy). Hal ini sesuai dengan panduan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (2011) bahwa syarat hidup ikan gurami (O.gouramy) membutuhkan suhu 25-28°C, keasaman air (pH) 6,5 – 8 dan kelarutan oksigen lebih dari 4 mg/l.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa berat dan panjang total sampel ikan gurami (O. gouramy) di lima lokasi bervariasi dan sesuai dengan aturan standar berat ikan konsumsi yang dianjurkan oleh pemerintah (Tabel 5.5). Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI, 2006) bahwa berat standar ikan gurami (O. gouramy) konsumsi adalah 500 – 750 g. Untuk panjang total standar sampel ikan gurami (O. gouramy) yang ada di lima lokasi penelitian juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI, 2006) bahwa panjang total standar ikan gurami (O. gouramy) konsumsi adalah 28-40 cm.

Diketahui bahwa seluruh sampel ikan, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, berpotensi ditumbuhi jamur. Malika (2012) menyatakan bahwa jamur menyerang ikan gurami sejak telur hingga dewasa.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa :

1. Hasil identifikasi jamur pada sampel ikan gurami (Osphronemous gouramy) di pasar modern Surabaya diketahui terdapat lima spesies jamur yaitu Fusarium,

Aspergillus flavus, Rhizopus oryzae, Trichoderma dan Saprolegnea.

2. Nilai prevelansi rata-rata dari lima lokasi pasar modern Surabaya adalah 70%.

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Abolude, D. S., O. O. Opanunmi, and O. A. Davies. 2013. Fresh Water Fungi Associated With Eggs and Broodstock of African Catfish in Fish Hatcery Farms, Zaria, Kaduna State, Nigeria. Journal. Department of Fisheries and Aquatic Environment. Rivers States University. 2 (7) : 131- 135.

Abrunhosa, L., R. M. Paterson, Z. Kozakiewicz, N. Lima, and A. Venancio. 2001. Mycotoxin Production from Fungi Isolated from Grapes. Letters in Microbiology. 3 (2) : 240- 242.

Afriyeni Y., N. Nazir, Periadnadi, dan Jumjunidang. 2013. Jenis-jenis Jamur pada Pembusukan Buah Kakao (Theobroma cacao, L.) di Sumatra Barat. Journal. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Andalas. 2 (2) : 124-129.

Agustono, M. Arief, H. Setyono, Suwarno, dan S. Hidanah. 1993. Pengaruh Penambahan Kemzyme Dalam Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Gurami. Universitas Airlangga. Surabaya. Hal 1-8.

Amos, G. 1985. Procedures for The Detection and Identification of Certain Fish Pathogens. The Journal of Business 59 (4) : 251-278.

Basuki, F. M. W. Fitriadi., dan R. A. Nugraha. 2014. Pengaruh Pemberian Recombinat Growth Hormone (rGh) Melalui Metode Oral dengan Interval Waktu Yang Berbeda Terhadap Kelulushidupan dan Pertumbuhan Larva Ikan Gurame var Bastard (Osphronemus gourami Lac 1801). Journal of Aquaculture Management and Technology 3 (2) : 77-85.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II. 2013. Laporan Lab Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II. Tanjung Perak. Surabaya.

Barnet, H. L. and B. B. Hunter. 1998. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Fourth Edition. The American Phytopathological Society St. Paul, Minnesota. p 94.

Bu Wang, S., R. Yu Li and Jin Yu. 2011. Identificatiyon and Susceptibility of Rhizomucor spp. Isolated from Patients with Cutaneus zygomicosis in China. Journal of Medical Mycology 49 : 799-805.

Dewi, R. S., dan S. Aziz. 2011. Isolasi Rhizopus oligosporus Pada Beberapa Inokulum Tempe di Kabupaten Banyumas. Jurnal molekul 6 (2) : 93-104. Fadaeifard, F., Raissy, M., Bahrami, H., Rahimi, E and A. Najafipoor. 2011.

Freshwater Fungi Isolated from Eggs and Broodstocks with an Emphasis on Saprolegnia in Rainbow trout Farms in West Iran. Journal of Microbiology Research 4 (22) : 3647-3651.

Fahreza, T., 2012. Kerusakan Bahan Pangan Oleh Mikroorganisme. Licture. Universitas Brawijaya. Hal 53.

Fausi M. T., Murdan, dan I. Muthahanas. 2009. Potensi Jamur Fusarium sp. Sebagai Agen Pengendali Hayati Gulma Eceng Gondok (Eichhornia crassipes). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Muthahanas.

Food and Agriculture Organization (FAO). 2000. Renet from Rhizomucor species. Page 1.

Frisvad J. C., and R. A. Samson. 2004. Polyhasic Taxonomy of Penicillium subgenus Penicillium A Guide to Identification of Foof and Air-Borne Terverticillate Penicillia and Their Mycotoxin. Mocrobial Biocentrum. Technical University of Denmark. 49:1-174.

Gandjar, I., W. Sjamsiridzal, dan A. Oetari. 2006. Mikologi Dasar dan Terapan. Yayasan Obor. Jakarta. Hal 75-76.

Gautam A. K., and R. Bhadauria. 2012. Characterization of Aspergillus Species Associated With Commercially Stored Triphala Powder. Department of Botan. Abhilashi institute of Sciences. 11 (104) : 1-10.

Ghofur, M. M. Sugihartono dan R. Thomas. 2014. Efektifitas Pemberian Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) terhadap Penetasan Telur Ikan Gurami (Osphronemous gourami). Jurnal. Akuakultur 14 (1) : 37-44.

Guevara, R. G. 2011. Aflatoxin-Biochemistry and Molecular Biology. Intech. Croatia. Hal 221-234

Khairyah, U. 2012. Identifikasi dan Prevalensi Jamur Pada Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Airlangga. Hal 6-33.

Kusdarwati, R., S. Chusniati, D. Handijanto, dan Sudarno. 2011. Petunjuk Praktikum Mikrobiologi. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Airlangga.

Kurniawan, D., Suryanto, D dan R. Ezraneti. 2015. Pengendalian Saprolegnia sp. Pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) dengan Salinitas Air yang Berbeda. Jurnal Aquacoastmarine 8 (3) : 1-9.

Liou G. Y., S. R. Chen, Y. H. Wei., F. L. Lee, H. M. Fu, G. F. Yuan, J. A. Stalpers. 2007. Polyphasic Approach to the Taxonomy of the Rhizopus stolonifer Group. Research. Bioresource Collection. Taiwan. Page 196— 203.

Mastan, S. A., M. R. K. Reddy and D. S. Laksmi. 2012. Oomycete Infections in Fresh water Fishes. Journal of Fisheries and Aquaculture 4 (9) : 186-190. Mayer, K. 2005. Saprolegnia: There’s a Fungus Among Us. Paper. Department of

Fisheries and Wildlife. Oregon. Hal 1-10.

Malika, U. E., Tejasari dan E. S. Hani. 2012. Perumusan Strategi Peningkatan Mutu Teknik Produksi Ikan Gurami (Osphronemus gourami) Berdasarkan Metode Force Field Analysis (FFA). Jurnal. Akuakultur 6 (1) : 12-20. Moretti A. N. 2009. Taxonomy Of Fusarium Genus, A Continuous Fight

Between Lumpers and Splitters. Institute Of Sciences Of Food Production. Italy. ISSN 0352-4906.

Ngittu, Y. S., F. R. Mantiri, T. E. Tallei, F. E. F. Kandou. 2014. Identifikasi genus jamur Fusarium sp. yang menginfeksi Eceng Gondok di Danau Tondano. Universitas Sam Ratulangi. 3 (3): 156-160.

Nur F., Hafsan, dan C. Muthiadin. 2014. Buku Petunjuk Praktikum Mikrobiologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Malang. Hal 4-7. Nuryati, S., F. B. P. Sari dan Taukhid. 2009. Identifikasi dan Uji Postulat Koch

Cendawan Penyebab Penyakit pada Ikan Gurame. Jurnal. Akuakultur Indonesia 8 (2) : 21-27.

Peraturan Daerah. 2014. Penataan Toko Swalayan Di Kota Surabaya. Surabaya, no 8 pasal 5.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 2011. Budidaya Ikan Gurame (Osphronemous gouramy). Jakarta.

Qureshi S., S. A. Wani, and S. Beg. 2006. Curvularia dermatomycosis In a Jersey Heifer. Article. Division of Veterinay Microbiology and Immunology. Sher Kashmir University. 26 (3) : 149-150.

Ramaiah N. 2006. A Review On Fungal Diseases of Algae, Marine Fishes, Shrimps and Coral. Journal Biological Oceanography Division. India. 35 (4) : 380-387.

Rahman A., F. Ferdousi, M. Rahman, and M.A. Bari. 2009. Isolation and Identification of Trichoderma Species From Different Habitats and Their Use For Bioconversion of Solid Waste. Journal Monitoring Cell 35 (2) : 183-194.

Rasmawan. K. N. 2010. Kinerja Pertumbuhan Ikan Gurame (Osphronemus goramy Lac) Yang Dipelihara Pada Media Bersalinitas dengan Paparan Media Listrik. Jurnal Akuakultur Indonesia 9 (1) : 46-55.

Refai M., and H. A. E. Yasid. 2014. Monograph on Dematiaceous Fungi. Research. Fakulty of Veterinary Medicine. Cairo University. Page 33-35. Rick W. 2006. Research Design and Statistical Analysis. Faculty of Southwestern

Baptist Theological. North American. Page 71-79.

Rodrigues, P., C. Soares, Z. Kozakiewicz, R. R. M. Paterson, N. Lima, and A.Venancio. 2009. Indentification and Characterization Aspergillus flavus and Alfatoxsin. Licture. University do Minho. Portugal.5301-855. Saanin, H. 1968. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan 1. Binacipta. Jakarta. Hal

96-97.

Safika. 2008. Korelasi Aspergillus flavus Dengan Konsentrasi Aflatoksin B1 Pada Ikan Kayu. Unsyiah Banda Aceh. Jurnal Kedokteran Hewan 2 (2) : 171-173.

Sastrahidayat, I. R. 2011. Mikologi. Universitas Brawijaya Press. Malang. Hal 155-165.

Sembiring, A. 2012. Kemampuan Bakteri Antagonistik dalam Menghambat Infeksi Saprolegnia sp. Pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus). Skripsi. Progam Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. hal 23.

Standar Nasional Indonesia. 2006. Produksi Kelas Pembesaran Ikan Gurami. Jakarta. Hal 7.

Standar Nasional Indonesia. 2009. Produk Perikanan. Jakarta. Hal 9.

Summerbell, R. 1996. Identifying Filamentous Fungi: A Clinical Laboratory. Ontario Ministry of Health. Pennsylvania State University. Hal: 15-20. Suprapto, H. 2013. Patologi Ikan. Universitas Airlangga. Surabaya. Hal 95. Susanto, H. 1994. Budidaya Ikan Gurame. Kanisius. Yogyakarta. Hal: 14-94. Suwarsito, dan H. Mustafidah. 2011. Diagnosa Penyakit Ikan Menggunakan Sistem

Pakar. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jurnal Ilmu Pendidikan 1 (4) : 131.

Sulhi, H. 2007. Produksi Benih Gurame Dilahan Sempit. Artikel. Seminar Nasional Pangan Sedunia XXVII. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar. Bogor. Hal 174-179.

Tanjung, L. R., Triyanto, N. H. Sadi., G. S. Haryani dan D. S. Said. 2011. Uji Ketahanan Beberapa Strain Ikan Gurami terhadap Penyakit Aeromonas. Jurnal. Limnotek 18 (1) : 58-71.

Thakur, R., R. Anand, S. Tiwari, A. P. Singh, B. N. Tiwary, and J. Shankar. 2015. Cytokines Induce Effector T-Helper Cells During Invasive Aspergillosis. Review. Department of Biothnology. University Jaypee. India. 429.

Varga J., J. C. Frisvad, and R. A. Samson. 2007. Polyphasic Taxonomy of Aspergillus Section Candidi Based on Molecular. Morphological And P hysiological Data. Journal. National Institutes of Health. 59 (7) : 75-8. Yeni. 2006. Aflatoksin dan Aflatoksikosis Pada Manusia. Jurnal Farmakologi, 25

Widiastuti, R. 2006. Mikotoksin : Pengaruh Terhadap Kesehatan Ternak dan Residunya dalam Produk Ternak serta Pengendaliannya. Jurnal Warta ZOA 16 (3) : 116-127.