21

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A.

KAJIAN PUSTAKA

A.1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.

Hukum Ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang

merupakan terjemahan dari arbeidsrechts. Molenaar memberikan batasan pengertian dari arbeidsrechts adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara

buruh dengan buruh dan antara buruh dengan pengusaha.1 Menurut Mr. MG Levenbach, arbeidsrechts sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah

pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut

dengan hubungan kerja itu.2 Iman Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun

tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seserorang bekerja pada

orang lain dengan menerima upah.

Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar, Mr. MG Levebach,

dan Iman Soepomo, kesemuanya mengartikan hukum yang mengatur

hubungan antara buruh dengan majikan. Adapun pengertian hukum

ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Dengan

demikian dapat diartikan bahwa hukum ketenagakerjaan berarti mencakup

bidang hukum kepegawaian (hukum yang mengatur tentang hubungan antara

1 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1985, h. 1-3. 2

22

negara dengan pegawai/ pegawai negeri) dan bidang hukum perburuhan

(mengatur hubungan antara buruh dengan majikan).3 Dan penulis berpendapat istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibanding dengan istilah hukum

perburuhan, dikarenakan hukum ketenagakerjaan cakupan pengartian lebih

sejalan dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibandingkan hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja,

tetapi juga pengaturan di luar hubungan kerja, perlindungan bagi pekerja atau

buruh dan termasuk proses–proses atau keputusan–keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat,

pemerintah orde baru mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan

di bidang ketenagakerjaan guna mengganti ketentuan lama yang sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan zaman untuk memperbaiki kondisi

ketenagakerjaan di tanah air dalam rangka memberikan pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada warga negara.

Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-Undang

No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai

Ketenagakerjaan. Pada Tahun 1997 undang–undang ini di ganti dengan Undang–Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 ternyata menimbulkan banyak protes karena dianggap

banyak merugikan pekerja. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara

jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana

jamsostek. Seiring dengan undang–undang ini pemerintah mengeluarkan

3

23

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Asuransi Tenaga Kerja

(Astek). Peraturan Pemerintah ini mewajibkan perusahaan untuk

mengikutsertakan seluruh pekerjanya pada program asuransi sosial. Sesuai

dengan perkembangan lebih lanjut program asuransi tenaga kerja (Astek)

diperbaiki dengan suatu program jaminan sosial yang lebih baik dan diatur

dalam suatu undang–undang yaitu Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dan keberadaan UU No.

25 Tahun 1997 dinyatakan berlaku efektif hanya 1 (satu) tahun sejak

diundangkan tetapi dalam prakteknya undang–undang ini tidak pernah berlaku di Indonesia. Akhirnya dengan peraturan pemerintah pengganti

undang–undang yang dikuatkan dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1998 j.o. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2000, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1997 ditunda masa berlakunya hingga akhirnya dicabut dan diganti

dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang–Undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak

pernah diatur dalam satu undang–undang.4

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila, Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan

untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,

makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Dalam pembangunan

ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi

4

24

fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal

dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemeratan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan;

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

Dengan demikian, tujuan pembangunan ketengakerjaan adalah

menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan

sebaliknya menjadi objek pembangunan.5

A.1.1. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan dalam sistem Hukum

Indonesia.

Kedudukan hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan

aspek hukum perdata, aspek hukum tata usaha negara, dan aspek hukum

pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan

peraturan-peraturan hukum ketenagakerjaan haruslah mendasarkan pada teori

hukum yang menelah bidang tersebut. Contoh:

5

25

a. Jika terkait dengan perjanjian kerja termasuk di dalamnya hak-hak

dan kewajiban yang telah disepakati bersama dan hanya melibatkan

para pihak saja, maka hal tersebut menyangkut aspek hukum perdata;

b. Jika terkait dengan perizinan bidang ketenagakerjaan, penetapan upah

minimum, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian

kerja bersama, pendaftaran serikat pekerja atau serikat buruh, dan

sebagainya, maka hal tersebut menyangkut aspek hukum tata usaha

negara; dan

c. Jika terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan,

maka hal tersebut menyangkut aspek hukum pidana.

Dalam beberapa literatur asing, hukum ketenagakerjaan termasuk

dalam sistem hukum bisnis, di dalamnya termasuk hukum kontrak, hukum

perusahaan, jaminan sosial, pajak, asuransi, hukum lingkungan, hukum

internasional, dan lain-lain.6

A.1.2. Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaan.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan aturan

hukum. Pendapat Halim terhadap pengertian sumber hukum adalah segala

sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum terbentuk

menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum ketenagakerjaan mendasarkan pada sumber hukum Indonesia

di bidang Ketenagakerjaan.

6

26

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal bentuknya

(tempat dimana dapat ditemukan dan dikenal hukum). Adapun macam dari

sumber hukum formil adalah :7

a. Peraturan perundang-undangan;

b. Hukum Kebiasaan;

c. Yurisprudensi;

d. Traktat atau Perjanjian;

e. Doktrin.

Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang

menentukan isi hukum (perasaan atau keyakinan individu dan pendapat umum

yang membentuk dan menentukan isi hukum). Macam sumber hukum materiil

tergantung dari tinjauan atau sudut pandang para ahlinya, misalnya sebagai

berikut :8

a. Tinjauan ahli ekonomi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan

perkembangan ekonomi.

b. Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau kebutuhan untuk

mempertahankan hidup.

c. Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

kitab suci agama masing-masing.

7

Halim, A. Ridwan, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 21.

8

27

d. Tinjauan ahli sejarah, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

sejarah yang pernah terjadi.

e. Tinjauan ahli filsafat, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

upaya untuk mencari keadilan, misalnya melalui falsafah bangsa.

f. Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah

aturan yang mengatur.

Berbagai pendapat lain mengenai sumber-sumber hukum

ketenagakerjaan menurut beberapa ahli hukum. Menurut Budiono

sumber-sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas :9

1. Perundang-undangan

2. Kebiasaan

3. Keputusan

4. Traktat; dan

5. Perjanjian.

Sedangkan Menurut Shamad berpendapat bahwa sumber hukum

ketenagakerjaan terdiri atas :10

1. Peraturan perundang-undangan (undang-undang dalam arti materiil

dan formil);

2. Adat dan kebiasaan;

3. Keputusan pejabat atau badan pemerintah;

4. Traktat;

9

Budiono, Abdul Rachmad, Hukum Perburuhan di Indonesia, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1995, h. 12.

10 Shamad, Yunus, Hubungan Industrial di Indonesia, Penerbit PT Bina Sumber Daya Manusia,

28

5. Peraturan kerja (yang dimaksud adalah peraturan perusahaan); dan

6. Perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, atau kesepakatan kerja

bersama (KKB).

Di samping kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa doktrin

atau pendapat para ahli hukum juga merupakan sumber hukum

ketenagakerjaan. Mengingat pendapat para ahli dapat dipergunakan sebagai

landasan untuk memecahkan masalah-masalah perburuhan, baik langsung

maupun tidak langsung.

A.1.3 Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan

menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. PER.02/MEN/1/2011

tentang Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan).

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan

peraturan ketenagakerjaan (Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan).

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja

tersendiri pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Unit

kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan

29

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam

perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum

ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengawasan ketenagakerjaan

dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif edukatif dan represif yustisia.11

Dengan demikian, sasaran pengawasan ketenagakerjaan ialah

meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang

Ketenagakerjaan sehingga proses hubungan industrial dan hubungan kerja

dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Di samping sebagai upaya

perlindungan tenaga kerja pengawasan ketenagakerjaan juga memiliki tujuan

sosial, seperti peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja,

mendorong kinerja dunia usaha serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat

pada umumnya.

A.2. Perlindungan Tenaga Kerja.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin

berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya

tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha

wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa dasar hukum

perlindungan tenaga kerja diantaranya :12

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

11 Abdul Khakim, Op.Cit., h. 197-198. 12

30

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:

Per.14/MEN/IV/2016 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan

di Perusahaan.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum

ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang ketenagakerjaan yang mendukung adanya perlindungan tenaga

kerja diantaranya sebagai berikut :13

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan

(Pasal 4 huruf C).

2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5).

3. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).

4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/ atau

meningkatkan dan/ atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai

13

31

dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja

(Pasal 11).

5. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya [Pasal 12 ayat (3)].

6. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan

dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama [Pasal 86

ayat (1)].

7. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 88 ayat (1)].

8. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan

sosial tenaga kerja [Pasal 99 ayat (1)].

9. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat

pekerja [Pasal 104 ayat (1)].

Perihal mengenai objek pada perlindungan tenaga kerja menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :14

a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;

b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan

pengusaha dan mogok kerja;

c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

d. Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan penyandang

cacat;

14

32

e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga

kerja; dan

f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

A.2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

Untuk itu ditempuh dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja di setiap perusahaan.

Menurut Adrian Sutedi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun perusahaan sebagai

upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal

yang berpontesi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan

kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.15

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk

perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja sesuai dengan

ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Tujuan dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk

melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang

optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,

15

33

pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan

rehabilitasi.

Dengan demikian, eksistensi peraturan perundang-undangan

keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

a. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja;

b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja;

c. Agar pekerja dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya;

d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara

aman dan berdaya guna.

Ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah di segala

tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air,

maupun di udara dalam wilayah negara Republik Indonesia. Keselamatan dan

kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja.

Unsur tempat kerja ada tiga, ialah :

a. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial.

b. Adanya sumber bahaya.

c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus

maupun sewaktu-waktu.

Penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja

34

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan secara bersama

oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja.16

Beberapa prinsip keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan

ketentuan hukum diantaranya:17

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Pasal 86 dan Pasal 87).

1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- Keselamatan dan kesehatan kerja;

- Moral dan kesusilaan; dan

- Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai agama.

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja.

3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

1. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau

terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang

sering dimasukan tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan

16 Abdul Khakim, Op. Cit., h. 111. 17

35

dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya lainnya [Pasal 1

ayat (1)].

2. Syarat ditetapkannya keselamatan kerja untuk mencegah dan

mengurangi kecelakaan, memberi kesempatan atau jalan

menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang

berbahaya, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan

alat-alat perlindungan diri pada pekerja, dan sebagainya (Pasal 3).

3. Pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan melaporkan tiap

kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja [Pasal 11 ayat (1)].

Para pihak yang terkait dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu

pengusaha dan pekerja. Beberapa bentuk kewajiban dan hak yang harus

dilaksanakan oleh para pihak dalam program keselamatan dan kesehatan kerja

diantaranya:18

a. Kewajiban pengusaha.

1. Terhadap pekerja yang baru masuk, pengusaha wajib menunjukkan

dan menjelaskan hal-hal:

- Tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul di lingkungan

kerja.

- Semua alat pengaman dan perlindung yang digunakan.

- Memeriksakan kesehatan, baik fisik maupun mental pekerja yang

bersangkutan.

2. Terhadap pekerja yang telah atau sedang dipekerjakan:

18

36

- Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan kerja,

penanggulangan kebakaran, pemberian P2K3 dan peningkatan

usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.

- Memeriksakan kesehatan pekerja secara berkala.

3. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang

diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh

pekerja.

4. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja termasuk peledakan,

kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja

kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja.

b. Kewajiban dan hak pekerja.

1. Kewajiban pekerja:

- Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai

pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

- Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.

- Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan

kerja yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan.

2. Hak dari pekerja:

- Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan agar

dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang

diwajibkan di perusahaan yang bersangkutan.

- Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat

37

diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang

ditetapkan lain oleh pegawai pengawas.

Dengan mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3), setidak-tidaknya pengusaha dapat mengantisipasi kemungkinan

penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Dan inti dari terlaksananya K3

dalam Perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan,

sanksi, dan benefit dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja dan

perusahaan, atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K3 yang

dijadikan acuan atau pedoman bagi pekerja dan pengusaha.

Beberapa landasan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

adalah sebagai berikut:19

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

A.2.2. Jaminan Sosial.

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan

secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi

berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah.

Pemahaman dalam arti sempit menurut Iman Soepomo merumuskan

bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak pekerja dalam

19

38

hal pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin

kepastian pendapat (income security) dalam hal pekerja kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.20

Sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial

Pancasila (HIP) merumuskan pengertian jaminan sosial secara luas sebagai

berikut: “Jaminan sosial adalah jaminan kemungkinan hilangnya pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau bertambahnya pengeluaran karena

resiko sakit, kecelakaan, hari tua, meninggal dunia atau risiko sosial lainnya.

Tujuan dari penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk mempertahankan

daya beli masyarakat dalam mengahadapi terjadinya ketidakamanan

ekonomi.21

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia bersumber pada landasan

idiil. Pembukaan UUD 1945 sebagaimana tercantum pada alinea keempat

yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah

memajukan kesejahteraan umum sehingga dapat tercapai masyarakat yang

adil dan makmur. Apabila terjadi Pelanggaran terhadap pelaksanaan jaminan

sosial berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang tentang tenaga kerja yang sudah lengkap lahir pada

tahun 1969. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang

Pokok-Pokok Tenaga Kerja diatur tentang penyelenggaraan asuransi sosial bagi

tenaga kerja beserta keluarganya. Pada tahun 1977 Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program

20 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, h. 136. 21

39

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Program-program yang ditangani oleh

Astek adalah asuransi kecelakaan kerja (AKK), asuransi kematian (AK), dan

tabungan hari tua (THT). Bersamaan dengan itu diterbitkan pula Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Perusahaan Umum (Perum) Astek

Sebagai Badan Penyelenggara Program Astek.

Status Astek sebagai Perum kemudian diubah menjadi Perseroan

Terbatas (PT) melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990. Pada tahun

1992 pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja yang mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki karyawan

minimal 10 orang atau mengeluarkan biaya untuk gaji karyawannya minimal

Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan. Jamsostek menyelenggarakan empat

program diantaranya adalah jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja

(JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Undang-Undang ini juga menungaskan PT. Jamsostek sebagai pelaksana

program Jamsostek di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun

1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja sebagai penyelenggara program Jamsostek.22

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 pengertian jaminan

sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

22

40

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja,

sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Semua bentuk manfaat

yang diberikan melalui program jamsostek kepada pekerja hanya terbatas

pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk

menjaga harkat dan martabatnya.

Menurut Mondy dan Noe23 jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang yang tidak diterima

oleh pekerja. Keduanya mengungkapkan bahwa kompensasi merujuk

pada every type of reward that individualis receive in return for their labour (setiap bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang sebagai pengganti tenaga yang telah ia keluarkan). Berikut beberapa teori tentang

kompensasi yang dikemukakan oleh Rejda adalah:24

1. Teori Risiko Kerja

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu perusahaan harus

menyediakan biaya ketidakmampuan pekerjanya untuk bekerja (akibat

sakit atau cacat) ke dalam biaya produksinya atau mengganti hilangnya

waktu kerja tersebut dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi. Teori

ini memiliki beberapa kelemahan yaitu:

a. Mengharuskan pekerja untuk tidak menuntut perusahaan karena

kecelakaan dalam industri.

23 Ibid., h.186-187.

24

41

b. Adanya asumsi bahwa biaya kecelakaan dapat diganti lebih dahulu

dalam bentuk harga produk yang lebih tinggi.

c. Perbandingan antara pembayaran tuntutan pekerja dengan jumlah

kerugian yang dialaminya tidak sebanding, misalnya pelayanan

rehabilitasi yang diperoleh tidak memadai.

2. Teori Biaya Sosial Rendah

Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa dibuatnya undang-undang

kompensasi bagi pekerja bertujuan untuk meminimalkan

ketidakmampuan mereka secara ekonomi akibat kecelakaan kerja. Di lain

pihak dengan adanya peraturan juga berupaya untuk mengurangi

munculnya tuntutan pekerja karena kecelakaan kerja.

3. Teori Kompromi Sosial

Teori ini menyatakan bahwa adanya kompensasi bagi pekerja

memperlihatkan suatu keseimbangan antara pengorbanan yang dilakukan

pekerja dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha. Oleh karena itu,

pekerja yang mengalami sakit atau cacat akibat kerja, berhak untuk

menerima jaminan kesehatan atau jaminan kecacatan. Begitu pula dengan

perusahaan harus bersedia membayar tuntutan pekerja agar terhindar dari

proses pengadilan yang lebih mahal apabila pekerja yang sakit tersebut

mengadukan permasalahannya ke pengadilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengartian jaminan sosial tenaga kerja

42

untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya

menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik jamsostek

memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992,

berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta

adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Dalam pemenuhan kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab pemberi

kerja karena pekerja relatif memiliki kedudukan yang lebih lemah

dibandingkan pemberi kerja. Perlindungan kebutuhan tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja yang pada akhirnya dapat

meningkatkan hasil produksi perusahaan. Begitu pula sebaliknya, pekerja juga

harus berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program

jamsostek sehingga upaya untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja dan

anggota keluarganya dapat terselenggarakan dengan baik.

Tujuan dari penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk

memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai

resiko pasar tenaga kerja, seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan

upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan

lain-lain. Ruang lingkup perlindungan tenaga kerja pada program Jamsostek yang

merupakan hak dari tenaga kerja adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

43

(occupational disease).25 Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi kecelakaan kerja

dan sakit akibat kerja. Berikut penjabaran ruang lingkup jaminan kecelakaan

kerja (JKK) yaitu:26

a. Kecelakaan yang Teriadi Saat Hubungan Kerja

Kecelakaan kerja yang terjadi saat hubungan kerja meliputi

kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan di jalan pada waktu pekerja

berangkat ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Ruang lingkup

kecelakaan kerja terdiri atas:

1. Pada waktu kerja

a. Yang termasuk dalam kecelakaan pada waktu kerja ialah

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke

tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah melalui jalan

yang biasa ditempuh dan wajar.

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan sesuai

dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sehari-hari yang

diberikan oleh perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempat

kerja selama waktu kerja.

c. Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapi masih dalam

waktu kerja seperti jam istirahat sebagaimana diatur dalam

undang-undang.

25 Ibid., h.188.

26

44

d. Kecelakaan yang terjadi dalam tugas di luar kota/negeri, yaitu

selama perjalanan dari rumah atau tempat kerja menuju ke tempat

dan perjalanan pulang kembali sesuai dengan surat tugas yang

diberikan dan selama menjalankan tugas atau pekerjaan di tempat

tujuan. Semua kecelakaan kerja yang terjadi di tempat penugasan

atau pendidikan merupakan kecelakaan kerja, di luar itu yang

termasuk kecelakaan kerja hanya terbatas selama yang

bersangkutan berangkat dari tempat penginapan atau pemondokan

menuju ke tempat kerja sampai pulang kembali, kecuali dapat

dibuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi di luar pengertian

tersebut ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab yang

bersangkutan.

e. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang

harus dibuktikan dengan surat perintah lembur.

f. Perkelahian di tempat kerja dapat dianggap kecelakaan kerja.

2. Di luar waktu kerja

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan

olahraga yang harus dibuktikan dengan surat tugas dari

perusahaan.

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pendidikan yang

merupakan tugas dari perusahaan dan harus dibuktikan dengan

surat tugas.

c. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yang berada

45

waktu kerja (tidur, istirahat) serta yang bersangkutan bebas dari

setiap urusan pekerjaan.

d. Jika kecelakaan terjadi di luar radius HPH/ areal/ lokasi harus ada

surat tugas.

3. Meninggal mendadak

Suatu kasus meninggal mendadak dapat dikategorikan akibat

kecelakaan dalam hubungan kerja akibat pekerja karena suatu alasan,

baik di lokasi kerja maupun dalam perjalanan menuju atau dari lokasi

kerja, tanpa sempat mengalami rawat inap atau mengalami rawat inap,

tetapi tidak melebihi 24 jam terhitung sejak pada jam ditangani dokter/

para medis, langsung meninggal dunia.

b. Penyakit akibat hubungan kerja

Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dianggap

sebagai kecelakaan kerja dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun

melalui proses dalam jangka waktu tertentu. Penyakit yang timbul akibat

hubungan kerja merupakan kecelakaan kerja Pasal 1 Keppres Nomor 22

Tahun 1993 menyebutkan: "Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.” Penyakit yang ditimbulkan akibat kerja yang terjadi pada tenaga kerja

menjadi tanggung jawab majikan. Untuk mengetahui penyakit yang

timbul akibat hubungan kerja dapat dilihat pada Pasal 4 Keppres Nomor

22 Tahun 1993.27

27

46

Tujuan dari jaminan kecelakaan kerja adalah untuk melindungi

pekerja dan keluarganya dari kecelakaan yang berhubungan dengan

pekerjaan.

Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung

jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk

membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara

0,24%-1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Seluruhnya terdapat lima tingkat

premi yang didasarkan pada pengelompokan jenis usahanya yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk

pengelompokan ini didasarkan pada persepsi mengenai besarnya resiko

kecelakaan kerja untuk setiap jenis usaha.28 Adapun bentuk jaminan kecelakaan kerja adalah:29

a. Biaya pengangkutan:

- Untuk penggunaan jasa angkutan darat/ sungai maksimum

sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Untuk penggunaan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Dan penggunaan jasa angkutan udara maksimal Rp.

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

b. Biaya perawatan, pemeriksaan, dan pengobatan. Seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut

maksimum sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

28

Adrian Sutedi, Op.Cit., h. 189.

29 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk

47

c. Biaya rehabilitasi: Prothese (anggota badan tiruan) dan orthose

(alat bantu), seperti tongkat dan kursi roda, dengan penggantian

biaya sesuai harga R.S dr. Suharso (Surakarta) ditambah 40% dari

harga tersebut. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

dianggap sebagai kecelakaan kerja (ditetapkan sebanyak 31 jenis)

seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun

1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

d. Santunan berupa uang, meliputi:

- Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB) 4 (empat)

bulan pertama 100% × upah sebulan. Selanjutnya 4 (empat)

bulan kedua 75% × upah sebulan dan bulan berikutnya 50% ×

upah sebulan.

- Santunan cacat tetap sebagian ialah: persentase jenis cacat

dikalikan 70 (tujuh puluh) bulan upah.

- Santunan cacat tetap total:

1. Pembayaran sekaligus: 70% × 70 (tujuh puluh) bulan

upah.

2. Pembayaran berkala: Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.

3. Kurang fungsi: % kurang fungsi × % tabel × 70 bulan

upah.

- Santunan kematian:

1. Pembayaran sekaligus: 70% × 70 (tujuh puluh) bulan

48

2. Pembayaran berkala: Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.

3. Biaya pemakaman: Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu

rupiah)

2. Jaminan Hari Tua (JHT).

Hari tua adalah umur pada saat dimana produktivitas pekerja telah

dianggap menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja yang lebih muda

termasuk cacat tetap dan total (total and permanent disability) yang dapat dianggap sebagai hari tua yang dini (cepat).

Jaminan hari tua atau disebut (JHT) merupakan program perlindungan

yang bersifat dasar bagi pekerja yang bertujuan untuk menjamin adanya

keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Jaminan ini

merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja

dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan

pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.30

Jaminan hari tua (JHT) berfungsi sebagai program perlindungan bagi

pekerja dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti

bekerja, juga untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK). Pada dasarnya JHT merupakan komponen pensiun dasar. Dasar

perhitungan jaminan ini adalah besarnya total iuran atau premi yang telah

dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja. Dengan demikian apabila

pekerja tersebut membayar premi jaminan hari tuanya sedikit, otomatis

30

49

pekerja akan mendapat jaminan hari tua yang sedikit pula, begitu juga

sebaliknya.

Besar kecilnya iuran atau premi per-bulan ditentukan oleh besar

kecilnya upah. Pembiayaan program ini sepenuhnya dibebankan kepada

pemberi kerja dan pekerja dengan komposisi iuran lebih besar dibebankan

kepada pemberi kerja. Iuran atau premi jaminan hari tua ditentukan sebesar

5,7% dari upah, di mana 2% dipotong dari gaji pekerja dan 3.7% merupakan

kontribusi pemberi kerja.31

Umumnya jaminan hari tua diberikan pada saat pekerja mencapai

umur 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi apabila pekerja mengalami cacat

sehingga tidak bisa bekerja lagi maka jaminan ini dapat diberikan. Dan

apabila pekerja meningal dunia sebelum berusia 55 (lima puluh lima) tahun

atau setelah 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum menerima jaminan hari

tua (JHT) maka jaminan ini diterima oleh janda atau duda atau anak yang

ditinggalkannya secara sekaligus (lumpsum). Untuk pekerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja dapat

memilih untuk menerima jaminan hari tua pada saat berusia 55 tahun atau

pada saat setelah berhenti bekerja.

Bagi pekerja yang berhenti dari perusahaan sebelum berusia 55 (lima

puluh lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua (JHT) dengan

persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai masa kepesertaan JHT sekurang-kurangnya 5 tahun.

31

50

2. Telah melewati masa tunggu selama 6 bulan terhitung sejak pekerja

bersangkutan berhenti bekerja.

Dalam sistem pembayaran secara berkala atau sekaligus dilakukan

atas pilihan pekerja bersangkutan. Apabila pekerja bersangkutan

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya maka jaminan hari tua

dibayarkan secara sekaligus.32 Dan hak untuk mendapatkan jaminan hari tua (JHT) dapat menjadi hilang apabila melalui 2 (dua) peristiwa ini sebagai

berikut: 33

1. Berakhir karena suatu peristiwa.

2. Dibatalkan karena suatu keadaan.

Berakhir karena suatu peristiwa apabila duda atau janda penerima

jaminan tersebut menikah lagi, atau duda/ janda tersebut meninggal dunia

sedangkan tidak terdapat lagi anak yang berhak menerima jaminan sebagai

penerima jaminan hari tua. Hak jaminan ini baru akan berakhir pada bulan

berikutnya setelah pernikahan itu dilangsungkan. Hak untuk mendapatkan

jaminan hari tua (JHT) dapat dibatalkan karena:34

a. Apabila pada waktu mengajukan permintaan jaminan tersebut

ternyata terdapat suatu pemalsuan, baik pemalsuan surat-surat

maupun pemalsuan orangnya.

b. Apabila penerima jaminan tersebut dengan tidak seiizin Pemerintah

menjadi anggota tentara/ pekerja suatu negara asing.

32

Maimun, Op.Cit., h. 112.

33

Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta, h. 134-135.

34

51

c. Apabila penerima jaminan pekerja tersebut, janda atau duda

berdasarkan Keputusan Pejabat Pemerintah atau Badan yang

berwenang dinyatakan bersalah melakukan tindakan atau terlibat

dalam suatu gerakan yang menentang Pemerintah.

3. Jaminan Kematian (JKM).

Kematian yang mendapat santunan melalui program ini adalah

meninggal dunia pada waktu pekerja menjadi peserta jaminan sosial atau

sebelum melewati enam bulan sejak pekerja berhenti bekerja. Jaminan

Kematian atau disebut (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja

yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan

kerja.

Iuran untuk Jaminan Kematian ini ditanggung sepenuhnya oleh

pengusaha. Besarnya iuran adalah 0,30% dari upah sebulan pekerja yang

secara rutin harus dibayar langsung oleh pengusaha kepada Badan

Penyelenggara.35 Jaminan kematian yang diterima berdasarkan program ini adalah:36

a. Biaya pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) untuk kasus meninggal dunia biasa dan kasus kematian

karena kecelakaan/ penyakit karena hubungan kerja/ hubungan

industrial.

b. Santunan berupa uang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta

rupiah).

35 Adrian Sutedi, Op.Cit., h. 193-194. 36

52

Ahli waris atau keluarga pekerja berhak menerima santunan

kematian dan biaya pemakaman pada program jaminan kematian (JKM)

sesuai dengan persyaratan yang berlaku yaitu :

a. Suami atau istri yang sah menjadi tanggungan pekerja dan terdaftar

pada Badan Penyelenggara Jamsostek.

b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 (dua

puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang

menjadi tanggungan pekerja, terdaftar pada Badan Penyelenggara

Jamsostek dan maksimum tiga orang anak yang akan ditangggung

oleh Jamsostek.

Dengan demikian apabila belum atau tidak ada ahli waris yang

terdaftar pada Badan Penyelenggara Jamsostek maka pembayaran santunan

kematian dan biaya pemakaman diberikan kepada janda atau duda, anak,

orang tua, cucu, kakek dan nenek, Saudara kandung, dan Mertua. Para ahli

waris atau pihak yang berhak menerima santunan dan biaya pemakaman

dapat mengajukan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jamsostek

dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

a. kartu peserta;

b. surat keterangan kematian.

Dalam hal pekerja yang tidak mempunyai keturunan sebagaimana

tersebut di atas maka pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman

diberikan secara sekaligus kepada mereka yang ditunjuk pekerja dalam

53

kematian dan biaya pemakaman diberikan kepada pengusaha atau pihak lain

guna pengurusan pemakaman.37 Untuk hal magang atau murid, dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan

karena kecelakaan kerja yang berhubungan dengan hubungan kerja maka

keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

Jaminan Kematian (JKM) dibedakan antara biaya pemakaman dan

santunan berupa uang. Apabila seorang pekerja meninggal dunia dan tidak

mempunyai ahli waris maka biaya pemakaman saja yang diberikan kepada

mereka yang mengurus pemakaman pekerja tersebut. Jaminan kematian ini

diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum

mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun karena setelah mencapai usia

tersebut tenaga kerja yang bersangkutan akan mendapat jaminan hari tua.

Apabila tenaga kerja tersebut meninggal dunia setelah pensiun (setelah

mencapai usia 55 tahun), PT Jamsostek tidak lagi terikat pada kewajiban

untuk membayar jaminan kematian terhadap ahli waris pekerja tersebut.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Setiap pekerja yang menderita sakit selama bekerja, berhak

memperoleh biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pengangkutan dari

tempat kerja ke rumah sakit dan dari rumah sakit atau tempat kerja ke

rumahnya, serta santunan bila pekerja yang bersangkutan sementara tidak

mampu bekerja. Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan

kepada pekerja dan anggota keluarganya. Maksimum tiga orang anak dari

37

54

peserta/ pekerja yang akan ditanggung oleh Jamsostek. Hak yang akan

diperoleh dari program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) meliputi:38

1. Rawat jalan tingkat pertama;

2. Rawat jalan tingkat lanjutan;

3. Rawat inap;

4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

5. Penunjang diagnostik, dan

6. Pelayanan gawat darurat.

Adapun standar paket pelayanan program jaminan pemeliharaan

kesehatan meliputi pelayanan khusus dan pelayanan gawat darurat. Berbeda

dengan program lain program jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak

memberikan santunan atau bantuan dalam bentuk uang tunai (cash benefits),

namun berbentuk pelayanan kesehatan.

Tujuan dari pemeliharaan kesehatan adalah untuk meningkatkan

produktivitas pekerja sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan

merupakan upaya kesehatan dibidang pengembangan (kreatif). Untuk itu pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja,

yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif),

penyembuhan (curatif), dan pemulihan (rehabilitasi). Dan setiap pekerja yang telah mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan akan

38

55

diberikan kartu pemeliharaan kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan.39

Jenis pelayanan yang diberikan dalam program ini mulai dari dokter

umum dan dokter gigi, obat-obatan, dan penunjang diagnostik, obat-obatan

diberikan sesuai kebutuhan medis, pelayanan kesejahteraan ibu dan anak,

pelayanan imunisasi dasar (BCG, DPT, dan Polio), pelayanan KB (IUD,

vasektomi, tubektomi, suntik), dan pelayanan dokter spesialis. Untuk

memahami program Jamsostek lebih lanjut, perlu diketahui pula fungsi dari

program tersebut, yaitu:

a. Perlindungan.

Perlindungan yang bersifat sukarela seperti melalui asuransi

komersial tidak mampu menjamin setiap orang bersedia dan mampu

menyisihkan dana untuk ikut dalam program asuransi. Untuk itu

diperlukan jaminan sosial yang diselenggarakan secara kolektif dan

bersifat wajib guna memungkinkan pekerja memiliki kepastian

memperoleh resiko sosial dan ekonomi.

b. Produksi.

Perlindungan melalui jaminan sosial bagi pekerja dan anggota

keluarganya memungkinkan pekerja untuk lebih memfokuskan perhatian

pada pekerjaannya. Pekerja yang memiliki produktivitas tinggi dan

konsentrasi penuh pada pekerjaannya akan menguntungkan pemberi

kerja karena hasil produksi juga ikut meningkat.

39

56

c. Redistribusi Pendapatan.

Pada program jaminan sosial yang dilaksanakan melalui sistem

asuransi sosial, pekerja memberikan kontribusi sesuai dengan

penghasilannya dan memperoleh jaminan sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan jaminan sosial secara tepat dapat memungkinkan

pekerja yang berpenghasilan tinggi membantu pekerja yang

berpenghasilan rendah.

d. Kemasyarakatan.

Tujuan jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kepada

pekerja sehingga menimbulkan ketenangan dalam bekerja, serta akan

membantu terciptanya ketentraman industri. Di samping itu, juga dapat

mengurangi perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja yang pada

akhirnya dapat mencegah timbulnya keresahan sosial.40

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Di tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemberlakuan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara

40

57

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan

penyelenggaraan jaminan sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan berdasarkan

asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dibentuk sesuai dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan,

kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana

amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya

untuk pengembangan program serta untuk sebesar-besar kepentingan

peserta.

Selanjutnya ditahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan

yang bernomor 007/ PUU-III/ 2005 kepada publik. Mahkamah konstitusi

menyatakan bahwa pada Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl (SJSN)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan perkara diatas menjelaskan

bahwa Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menutup peluang Pemerintah

Daerah untuk mengembangkan suatu sub sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang ditulis pada Pasal 18 ayat (2) dan (5)

Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Pasal 52 ayat (2) hanya berfungsi

untuk mengisi kekosongan hukum setelah dicabutnya Pasal 5 ayat (2), (3)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

58

belum ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tersurat pada

pelaksanaan Undang-Undang SJSN.

Dengan demikian setelah ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4)

Undang-Undang SJSN dicabut dan hanya berpedoman Pasal 52 ayat (2)

maka status dari PT Persero atau Jamsostek dinyatakan bubar tanpa

likuidasi dan dialihkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

(BPJS) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl (SJSN) yang menyatakan

bahwa; “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan

Undang-Undang”.

Pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dimulai

pada tanggal 25 November tahun 2011. Pemerintah mengundangkan

Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan

52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta

dengan putusan perkara Nomor 007/ PUU-III/ 2005.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau (BPJS) adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS

dibentuk bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau

anggota keluarganya. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (6)

59

Jaminan Sosial (BPJS) menegaskan bahwa BPJS dikelompokan menjadi 2

(dua) bagian diantaranya adalah :41

1. BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disebut

(BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan

merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan terdiri dengan

kepesertaan, iuran kepesertaan, penyelenggara pelayanan kesehatan,

kendali mutu dan kendali biaya, dan pelaporan dan utilization review. Berikut kelompok kepesertaan pada BPJS Kesehatan sebagai berikut:42

a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan

orang yang tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur

melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi

41

Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.

42 Pasal (4) – (5) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.1 Tahun 2014

60

peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah orang yang mengalami

cacat total tetap dan orang yang tidak mampu.

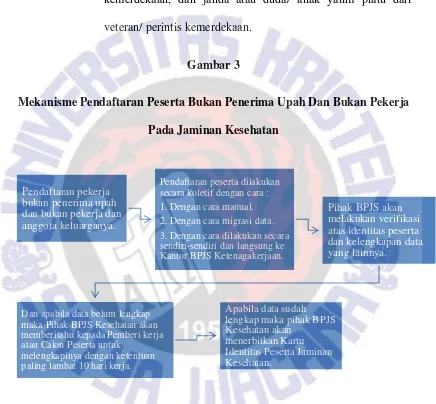

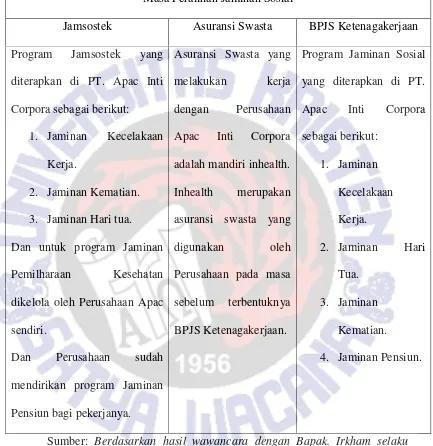

Gambar 1

Mekanisme Pendaftaran Peserta PBI Pada Jaminan Kesehatan

Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat dilakukan

perubahan data dengan ketentuan sebagai berikut43:

- Penghapusan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang

tercantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan

perubahan data apabila tidak memenuhi kriteria pada kepesertaan

PBI Jaminan Kesehatan. Dengan demikian apabila peserta PBI

Jaminan Kesehatan sudah tidak memenuhi kriteria pada

kepesertaan tersebut dan sudah mampu maka wajib menjadi

peserta jaminan kesehatan dengan membayar iuran.

43 Pasal (11)-(13) Undang-Undang No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan.

Pendaftaran peserta PBI dilakukan oleh Menteri.

Pendaftaran dilakukan dengan dua cara yaitu; 1. Dengan cara migrasi

61

- Penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk

dicantumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena telah

memenuhi kiteria pada kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.

Pelaksanaan program jaminan kesehatan untuk Penerima Bantuan

Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

akan menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi PBI

jaminan kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan. Pada pelaksanaan program jaminan

kesehatan maka peserta memiliki peran penting dalam pelaksanaan

peraturan PBI dengan cara memberikan data yang benar dan akurat

tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak minta.

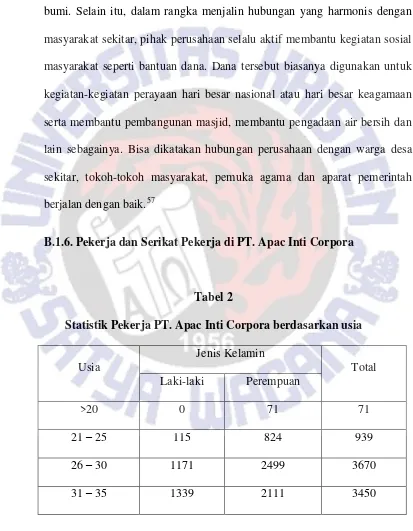

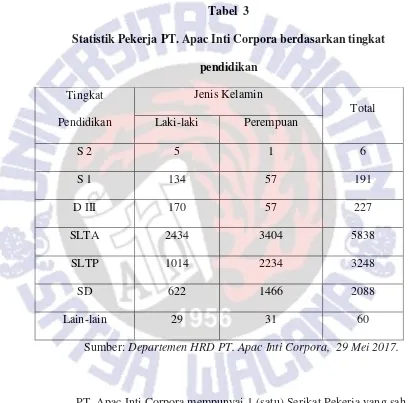

b. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan tergolong menjadi 3

(tiga) bagian sebagai berikut44;

1. Pekerja Penerima Upah Pada Jaminan Kesehatan.

44 Pasal (6)-(10) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan

62 Gambar 2

Mekanisme Pendaftaran Peserta Penerima Upah Pada Jaminan Kesehatan

Peserta pekerja penerima upah dan anggota keluarganya termasuk

warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam)

bulan dan anggota keluarganya tergolong sebagai atas Pegawai Negeri

Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri, dan Pengawai Swasta.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya

termasuk warga negara asing atau (WNA) yang bekerja di

Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota

keluarganya tergolong sebagai pekerja di luar hubungan kerja/

pekerja mandiri, dan atau pekerja yang tidak termasuk pada

Pendaftaran Peserta bukan PBI dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Dengan cara migrasi data.

2. Dengan cara manual.

1. Cara migrasi data sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dan paling sedikit untuk 1000 calon Peserta.

63

pekerja diluar hubungan kerja/ pekerja mandiri yang bukan

penerima upah.

3. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya tergolong sebagai

investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis

kemerdekaan, dan janda atau duda/ anak yatim piatu dari

veteran/ perintis kemerdekaan.

Gambar 3

Mekanisme Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja

Pada Jaminan Kesehatan

Dengan demikian berdasarkan golongan kepesertaan diatas, dapat

dilakukan perubahan data atau status kepesertaan dengan cara

melaporkan kepada BPJS Kesehatan. Dan untuk perubahan status

kepesertaan dari peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan peserta

Pendaftaran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pendaftaran peserta dilakukan secara koletif dengan cara : 1. Dengan cara manual. 2. Dengan cara migrasi data. 3. Dengan cara dilakukan secara sendiri-sendiri dan langsung ke

Dan apabila data belum lengkap maka Pihak BPJS Kesehatan akan memberitahu kepada Pemberi kerja atau Calon Peserta untuk

melengkapinya dengan ketentuan paling lambat 10 hari kerja.

64

PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan pada saat peserta membayar

iuran pertama kali.

Pelayanan Kesehatan mencakup pada pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan adalah

pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan

kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan gawat

darurat, pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medik habis pakai,

pelayanan ambulance, dan pelayanan skrining. Terkait dengan pelayanan

kesehatan yang disediakan, maka BPJS Kesehatan menjamin fasilitas

kesehatan penunjang yang diantaranya adalah laboratorium, instalasi

farmasi Rumah Sakit, apotek, unit transfusi darah atau PMI, optik,

pemberi pelayanan Consumable Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD),

dan praktek Bidan atau Perawat yang setara.

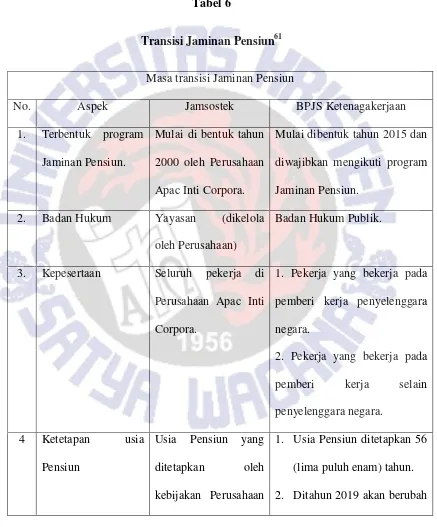

2. BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi

tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi

sosial. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari peserta penerima

upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan

65

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tergolong peserta

penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara

negara ini terbentuk menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Pekerja pada Perusahaan;

2. Pekerja pada orang perseorangan; dan

3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling lambat 6

(enam) bulan.

Gambar 4

Mekanisme Pendaftaran Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada

66

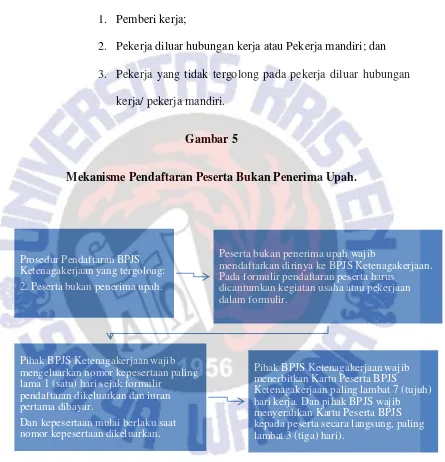

Sedangkan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang

tergolong peserta bukan penerima upah terbentuk menjadi 3 (tiga) jenis

sebagai berikut:

1. Pemberi kerja;

2. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan

3. Pekerja yang tidak tergolong pada pekerja diluar hubungan

kerja/ pekerja mandiri.

Gambar 5

Mekanisme Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah.

Prosedur Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang tergolong: 2. Peserta bukan penerima upah.

Peserta bukan penerima upah wajib

mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pada formulir pendaftaran peserta harus

dicantumkan kegiatan usaha atau pekerjaan dalam formulir.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari sejak formulir

pendaftaran dikeluarkan dan iuran pertama dibayar.

Dan kepesertaan mulai berlaku saat nomor kepesertaan dikeluarkan.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS

67

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program

sebagai berikut:45

a. Jaminan Kecelakaan Kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang

tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh

lingkungan kerja. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Manfaat jaminan

kecelakaan kerja yang akan diperoleh pekerja atau peserta berupa

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa

uang.

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis diantaranya

adalah pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama

dan lanjutan, rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit

pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta, perawatan intensif,

penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan

dan implan, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan rehabilitas

medik. Sedangkan untuk santunan berupa uang adalah penggantian

biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja ke rumah sakit, dan atau ke rumahnya, santunan

sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian atau

sebagian fungsi, dan cacat total tetap. Santunan kematian dan biaya

45 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan

68

pemakaman, biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu atau alat

pengganti dan beasiswa pendidikan anak46. Berikut mekanisme pada penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS

Ketenagakerjaan sebagai berikut47:

1. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada BPJS

Ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak

kejadian berlangsung.

2. Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat

tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh,

cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II,

berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan

keadaan sementara tidak mampu bekerja (STMB) telah

berakhir, cacat total tetap, cacat sebagian, dan sebagainya.

Dalam hal ini, hak atas program jaminan kecelakaan kerja tidak

dapat dipindahtangankan atau digadaikan atau disita sebagai pelaksana

putusan pengadilan. Hak untuk menuntun manfaat JKK akan menjadi

gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja

terjadi.

46

Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

47 Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara

69

b. Jaminan Hari Tua.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang

dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun,

meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat

jaminan hari tua dapat diberikan kepada peserta apabila peserta

mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, peserta

meninggal dunia, atau peserta meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya. Penetapan pada program jaminan hari tua paling

lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerja mencapai usia pensiun

dan wajib memberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan.48

BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat layanan

tambahan kepada peserta yang memenuhi persyaratan berupa

fasilitas pembiayaan perumahan dan atau manfaat lainnya. Dan

untuk jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan

perumahan, ialah Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP),

Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi

Perumahan (PRP). Terkait hal ini dapat diperoleh melalui Bank

Penyalur dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 (satu) tahun

- Perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan

dan pembayaran iuran

48 Pasal (22)-(30) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan