PERBANDINGAN SIFAT FISIK TANAH

LINTASAN SEPEDA GUNUNG DAN TANAH HUTAN

DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT,

KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

NINA INDAH KUMALASARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

RINGKASAN

Nina Indah Kumalasari. E14063399. PERBANDINGAN SIFAT FISIK TANAH LINTASAN SEPEDA GUNUNG DAN TANAH HUTAN DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT. Dibimbing oleh Dr. Ir. Hendrayanto, M. Agr.

Lintasan sepeda gunung sepanjang 7,2 km dibuat di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) dalam kerangka strategi pengembangan HPGW sebagai tempat eko-wisata olah raga. Pembuatan dan penggunaan lintasan sepeda gunung secara intensif diduga dapat menyebabkan perubahan sifat fisik tanah akibat pemadatan tanah, dan selanjutnya dapat meningkatkan laju dan jumlah aliran dan erosi permukaan. Aliran permukaan dan erosi permukaan dapat menyebabkan masalah lain seperti sedimentasi di bagian hilir dan banjir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisik tanah lintasan sepeda gunung dan tanah hutan, dan mengetahui laju dan jumlah aliran dan erosi permukaan di lintasan sepeda gunung HPGW.

Pengumpulan dan analisis data dilaksanakan dari Oktober 2010 sampai dengan Maret 2011 di HPGW, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Data yang dikumpulkan terdiri dari letak, luas, dan kemiringan lintasan sepeda gunung, jenis penutupan lahan, sifat fisik tanah, curah hujan harian, laju dan jumlah aliran, dan muatan sedimen.

Letak, luas, dan kemiringan lahan dianalisis dari pemetaan lintasan sepeda gunung, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis dengan cara overlaying hasil pemetaan dengan peta kontur, jenis penutupan lahan, dan jenis tanah HPGW. Jenis penutupan lahan dianalisis dari peta jenis penutupan lahan. Sifat fisik tanah dianalisis melalui analisis contoh tanah di laboratorium, kecuali kepadatan tanah diukur di lapangan.

Contoh tanah diambil dengan menggunakan ring sample tanah dan kepadatan tanah diukur dengan penetrometer. Sifat fisik tanah lintasan sepeda gunung dan tanah hutan dianalisis untuk setiap kelas kemiringan 8-15%, 15-25%, 25-40% dan > 40%. Curah hujan harian diukur dengan pengukur hujan otomatis. Jumlah aliran dan muatan sedimen diukur dengan menggunakan plot erosi berukuran (1 m x 0,6 m). Curah hujan, aliran dan muatan sedimen diukur setiap hari selama 30 hari hujan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisik tanah lintasan sepeda dan tanah hutan tidak berbeda nyata. Kelas bahaya erosi di lintasan sepeda gunung termasuk kelas ”sangat ringan”, masih dalam batas aman. Volume aliran dan erosi permukaan tertinggi terjadi di lintasan sepeda gunung dengan kemiringan 15-25%, yaitu masing-masing sebesar 143.228,88 m³/ha/tahun dan 206,74 ton/ha/tahun. Total aliran dan erosi permukaan di lintasan sepeda gunung sebesar 187.424,42 m³/ha/tahun dan 302,59 ton/ha/tahun.

ABSTRACT

Nina Indah Kumalasari. E14063399. A Comparison of Physical Properties of Mountain Bike Track and Forest Soils at Gunung Walat University Forest, Sukabumi District, West Java Province. Supervised by Dr. Ir. Hendrayanto. M. Agr.

Mountain bike track as along as 7.2 km was developed in Gunung Walat University Forest (GWUF) It was a part of development stragies of GWUF through sport-eco-tourism. Contruction and intensive utilization of mountain bike track in GWUF possibly cause changes in soil physical properties due to soil compaction, and increase the rate and amount of surface run-off and erosion.

The objectives of this research are to analyze the physical properties of mountain bike track and forest soils, and to know the rate and amount surface run-off and erosion on mountain bike track in GWUF.

Data collection and analysis were conducted from October 2010 until March 2011. The collected data consists of mountain bike tracks location, length, wide, area and slope steepness, types of land cover, soil physical properties, rainfall, surface run-off amount and rate, and sediment load.

The location, length, wide, area, and slope steepness of mountain bike track were analyzed from mountain bike track mapping, overlaying with contour, land cover types, and soil types maps of GWUF using Geographic Information System software. Soil physical properties were analyzed through analysis of soil samples in the laboratory, except for the soil compactness was measured directly in the field using penetrometer.

Soil samples were taken using the ring samples from mountain track bike track as well as forest soil at difference slope steepness, namely 8—15%, 15— 25%, 25—40%, and >40%. Daily rainfall were measured using an automatic rain gauge. Amount of surface run-off and sediment loads were measured using erosion plot size of 1 m x 0.6 m. Rainfall, surface run-off and sediment load data are collected every day, during 30 days of rain events.

The results of this research showed that the physical properties of soils of mountain bike track and forest were not different significantly. Surface run-off and erosion on mountain bike track were in the level of ”very low” hazard class. It means the rate of erosion was in the threshold of safe criteria. The highest surface run-off and erosion occures on the slope of 15-25%, those are 143.228,88 m³/ha/year and 206,74 ton/ha/year, respectively. Surface run-off and erosion are 187.424,42 m³/ha/year and 302,59 302,59 ton/ha/year, respectively.

PERBANDINGAN SIFAT FISIK TANAH

LINTASAN SEPEDA GUNUNG DAN TANAH HUTAN

DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT,

KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

NINA INDAH KUMALASARI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Perbandingan Sifat Fisik Tanah Lintasan Sepeda Gunung dan Tanah Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat benar-benar hasil karya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juli 2012

Nina Indah Kumalasari NRP E14063399

©Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perbandingan Sifat Fisik Tanah Lintasan Sepeda Gunung dan Tanah Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penelitian hingga penulisan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS selaku Ketua Departemen Manajemen Hutan, staf Tata Usaha (Pak Syaiful, Pak Edi, Ibu Asih, dan Ibu Wiwik), ummi dan mamang, serta seluruh keluarga besar Manajemen Hutan.

3. Priyanto, S.Hut, MSi selaku moderator pada seminar hasil penelitian, Bapak Dr. Ir. Bahruni, MS selaku ketua sidang, dan Bapak Dr. Ir. Achmad, MS selaku dosen penguji pada sidang komprehensif.

4. Ir. Budi Prihanto, MS, Bapak Rizal, Bapak Agung, Mas Yandri serta staf HPGW (Pak Uus, Pak Lilik, Abah, Loh, Samsu, Ian) yang telah banyak membantu selama proses pengambilan data.

5. Keluarga besar Manajemen Hutan 43 dan Klub Bulu Tangkis SSCC atas kebersamaan, dukungan, dan keceriaan terutama Suke, Anita, Linda, Ana, Nesya, Ina, Wiwin, Abdul Aris, Abdul Kholik, Subhan, Aris, Tubagus, Yudhistira, Andi, Andre, Adnan, Candra, Agus, Hasan, Janu, Nosesa, Ajo. 6. Sahabat-sahabat dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata, Hasil Hutan, dan Silvikultur yang telah memberikan dukungan selama penelitian ini.

7. Keluarga besar kosan FA: Mba Ammah, Dina, Tantri, Ayin, Ifa, Vita, Ida, Tantri, Nining dan keluarga besar kosan Mahadewi: Teh Apriyanti, Evi, Sifa, Kaka, Iin, Desi, Utet.

ii

8. Teman-teman satu bimbingan: Angga, Hangga, Maria, Popi, Budi, Yayat, Rangga, Soni, Ilham, Indri, Vinny, Wahyu, Nizar, Defrey, Endrawati.

9. Fajar Kawitan yang telah memberikan semangat, harapan, dan dukungannya. 10. Sahabat Greenberry: Woro, Yumi, Ayu, Dwi, Vita dan sahabat Pioner:

Hanief, Erik, Sabar, Jibril, Anggor, Faisal atas kekeluargaan dan dukungannya selama ini.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Almarhumah Suwarti, Nenek serta adik-adik (Achmad Agus Budi Harto, Nur Samsiah Rahmah, Fajar Toto Ariffanto) tercinta atas perhatian, dukungan, kasih sayang, dan doanya.

Penulis menjadikan penyusunan karya ilmiah ini sebagai sarana untuk melatih keterampilan dan wawasan penulis. Kritik dan saran bersifat membangun bagi penyusunan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kehutanan.

Bogor, Juli 2012 Penulis

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 3 September 1988 dari pasangan Bapak Sutoro dan Ibu Surani. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2006 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Purworejo dan pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Setelah mengikuti Tingkat Persiapan Bersama (TPB) selama satu tahun, penulis masuk sebagai mahasiswa kedua di Mayor Manajemen Hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.

Selama di IPB, penulis pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti pengurus cabang Sylva IPB divisi Kajian Strategi dan Advokasi tahun 2009-2011, Panitia E-green tahun 2009 dan asisten praktikum mata kuliah Hidrologi Hutan tahun ajaran 2010-2011. Selama pendidikan di Fakultas Kehutanan, penulis telah mengikuti Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Kamojang dan Sancang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008, Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009, dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di IUPHHK-HA PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER, Kabupaten Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul Perbandingan Sifat Fisik Tanah Lintasan Sepeda Gunung dan Tanah Hutan di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dibimbing oleh Dr. Ir. Hendrayanto, M. Agr.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

RIWAYAT HIDUP ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 1

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sifat Fisik Tanah ... 3

2.1.1 Tekstur Tanah ... 3

2.1.2 Retensi Air Tanah ... 4

2.1.3 Kerapatan Limbak (Bulk Density) Tanah ... 5

2.1.4 Kerapatan Partikel (Particle Density) Tanah ... 6

2.1.5 Ruang Pori Total... 7

2.1.6 Permeabilitas Tanah ... 8

2.1.7 Penetrasi Tanah ... 9

2.2 Ciri dan Jenis Tanah ... 10

2.3 Aliran Permukaan ... 13

2.4 Erosi ... 14

2.5 Metode Pengukuran Aliran dan Erosi Permukaan ... 15

2.5.1 Pengukuran Secara Langsung ... 15

2.5.2 Pendugaan Erosi ... 16

2.6 Erosi Diperbolehkan ... 19

2.7 Indeks Bahaya Erosi (IBE) ... 19

v

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 21

3.2 Alat dan Bahan ... 21

3.3 Pengumpulan Data ... 22

3.3.1 Jenis Data ... 22

3.3.2 Metode Pengumpulan Data... 22

3.4 Pengolahan Data ... 26

3.4.1 Perhitungan Aliran dan Erosi Pemukaan Setiap Kejadian Hujan di Setiap Plot ... 26

3.4.2 Pendugaan Laju Aliran Permukaan dan Erosi di Lintasan ... Sepeda Gunung HPGW ... 27

3.4.3 Pendugaan Aliran Permukaan dan Erosi Selama Setahun .. 27

3.5 Analisis Data ... 28

3.5.1 Sifat Fisik Tanah Lintasan Sepeda Gunung dan Tanah Hutan ... 28

3.5.2 Analisis Tingkat Bahaya Erosi (TBE) ... 28

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Luas ... 29

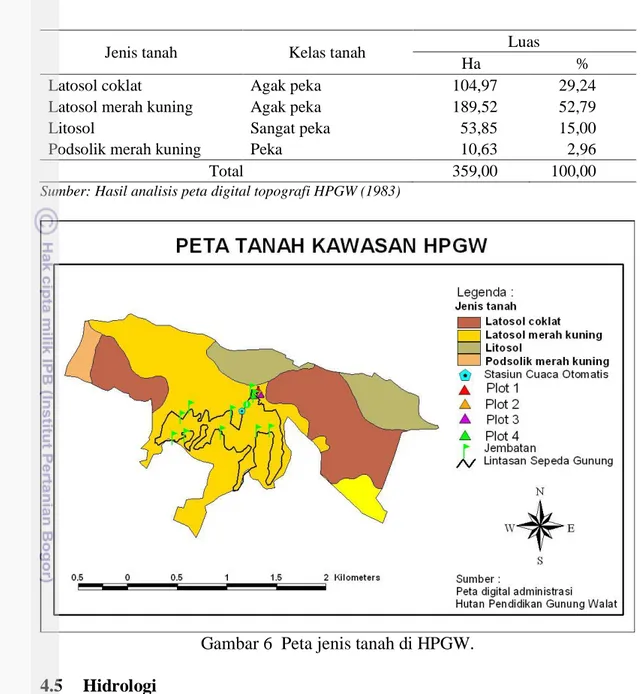

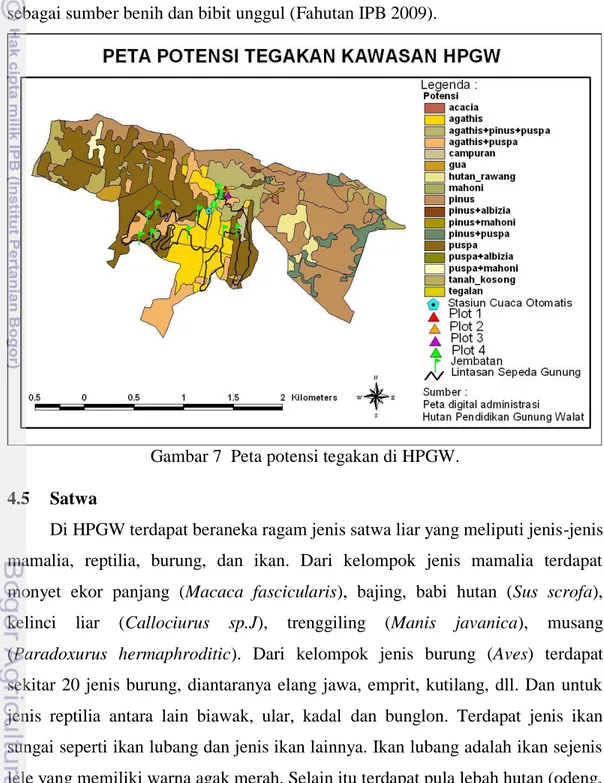

4.2 Iklim ... 29 4.3 Topografi ... 30 4.4 Tanah ... 30 4.5 Hidrologi ... 31 4.6 Vegetasi ... 32 4.7 Satwa ... 32

4.8 Mata Pencaharian Penduduk Sekitar ... 33

4.9 Panorama dan Fasilitas ... 33

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Letak dan Ciri-ciri Lintasan Sepeda Gunung ... 34

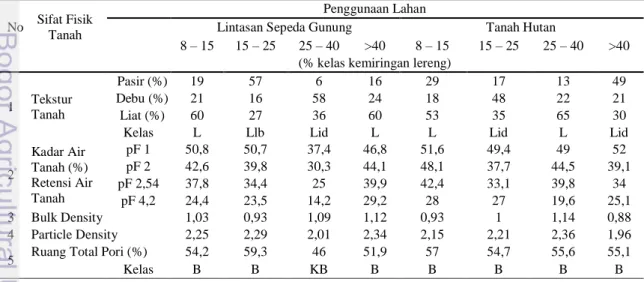

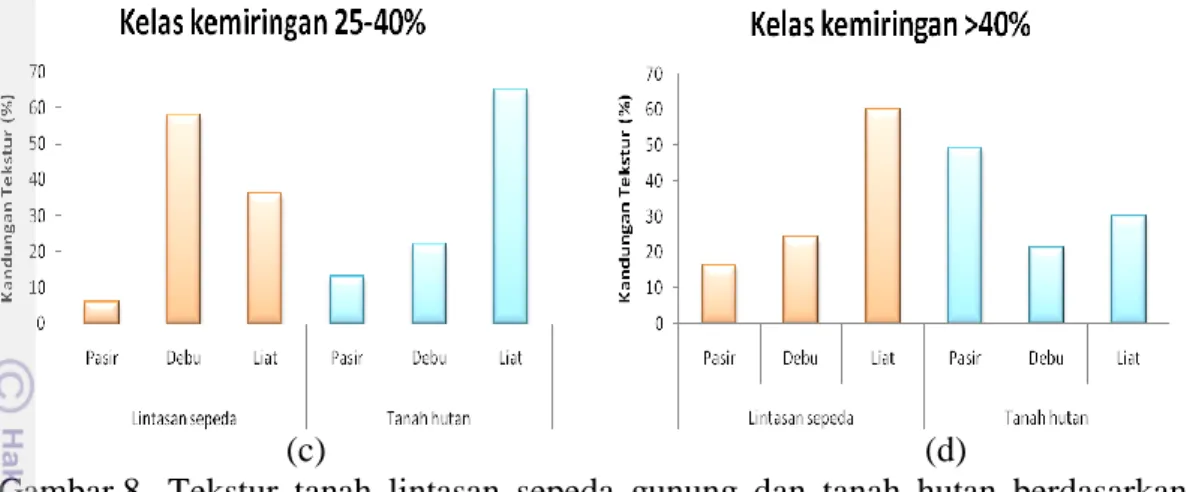

5.2 Sifat Fisik Tanah ... 34

5.2.1 Tekstur Tanah ... 35

5.2.2 Retensi Air Tanah ... 36

vi

5.2.4 Kerapatan Partikel (Particle Density) Tanah ... 38

5.2.5 Ruang Pori Total ... 39

5.2.6 Permeabilitas Tanah ... 40

5.2.7 Penetrasi Tanah ... 41

5.3 Curah Hujan ... 43

5.4 Aliran dan Erosi Permukaan ... 44

5.4.1 Aliran dan Erosi Permukaan Hasil Pengukuran ... 44

5.4.2 Analisis Regresi Hubungan Hujan dengan Aliran dan Erosi Permukaan ... 46

5.4.3 Aliran dan Erosi Permukaan Dugaan Selama Setahun ... 47

5.4.4 Pendugaan Besarnya Aliran dan Erosi Permukaan di Lintasan Sepeda Gunung ... 48

5.5 Tingkat Bahaya Erosi (TBE) ... 49

5.6 Hubungan Sifat Fisik Tanah Lintasan Sepeda Gunung dan Tanah Hutan ... 49

5.7 Hubungan Erosi dengam Tingkat Bahaya Erosi... 51

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 51

6.2 Saran ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 52

vii

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Satuan tingkat energi air tanah ... 5

2. Klasifikasi porositas tanah ... 8

3. Klasifikasi permebilitas tanah ... 9

4. Ordo tanah dan penciri utama menurut sistem taksonomi ... 11

5. Klasifikasi Indeks Bahaya Erosi (IBE) ... 20

6. Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (TBE) ... 21

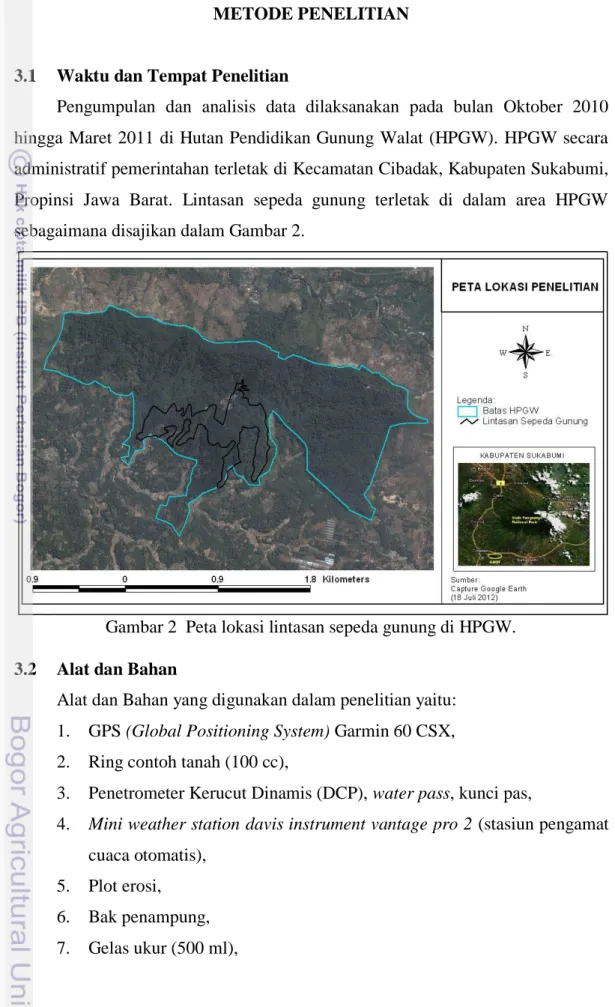

7. Luas kemiringan lereng di HPGW ... 30

8. Distribusi luas kemiringan lereng di HPGW ... 31

9. Keadaan plot enelitian ... 34

10. Hasil pengamatan sifat fisik tanah ... 34

11. Parameter statistik curah hujan selama pengamatan dan curah hujan satu tahun Stasiun 12A Sekarwangi Cibadak ... 43

12. Statistik aliran dan erosi permukaan ... 45

13. Model pendugaan erosi dan aliran permukaan ... 46

14. Pendugaan aliran dan erosi permukaan dengan regresi dan hari hujan ... 48

15. Pendugaan aliran dan erosi permukaan lintasan sepeda gunung ... 48

viii

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Diagram segitiga tekstur tanah ... 3

2. Peta lokasi lintasan sepeda gunung di HPGW ... 21

3. Dynamic Cone Penetrometer (DCP) ... 24

4. Mini weather station ... 25

5. Peta kelas kemiringan lahan HPGW ... 30

6. Peta jenis tanah di HPGW ... 31

7. Peta sebaran tegakan di HPGW ... 32

8. Tekstur tanah lintasan sepeda gunung dan tanah hutan berdasarkan kelas kemiringan lereng area (a) 8-15%, (b) 15-25%, (c) 25-40%, dan (d) >40% ... 35

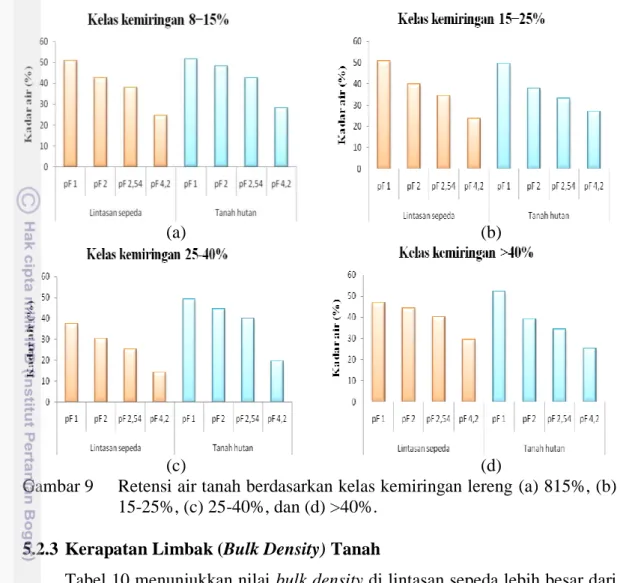

9. Retensi air tanah berdasarkan kelas kemiringan lereng (a) 815%, (b) 15-25%, (c) 25-40%, dan (d) >40% ... 37

10. Kerapatan limbak (bulk density) tanah di lintasan sepeda gunung dan tanah hutan berdasarkan kelas kemiringan lereng ... 38

11. Kerapatan partikel (particle density) tanah lintasan sepeda dan tanah hutan berdasarkan kelas kemiringan lereng ... 39

12. Ruang pori total tanah lintasan sepeda dan tanah hutan berdasarkan kelas kemiringan lereng ... 40

13. Permeabilitas tanah lintasan sepeda dan tanah hutan berdasarkan kelas kemiringan lereng ... 41

14. Hubungan komulatif tumbukan dengan komulatif penetrasi di tanah lintasan sepeda gunung dan tanah hutan di kemiringan (a) 8-15%, (b) 15-25%, (c) 25-40%, dan (d) >40% ... 42

15. Curah hujan harian (21 Februari – 26 Maret 2011) ... 43

16. Kejadian hujan dan aliran permukaan selama pengamatan ... 44

17. Kejadian hujan dan erosi selama pengamatan ... 44

18. Grafik hubungan aliran permukaan dengan curah hujan (a) plot 1, (b) plot 2, (c) plot 3, dan (d) plot 4 ... 46

19. Grafik hubungan erosi permukaan dengan curah hujan (a) plot 1, (b) plot 2, (c) plot 3, dan (d) plot 4 ... 47

ix

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Sifat fisik tanah (tekstur tanah) ... 54

2. Sifat fisik tanah (BD, PD, RPT, KA pada pF 1, pF 2, pF 2,54, pF 4,2 dan Permeabilitas) ... 55

3. Penetrasi tanah di lintasan sepeda pada kemiringan lereng 8-15% ... 56

4. Penetrasi tanah di tanah berhutan pada kemiringan lereng 8-15% ... 58

5. Penetrasi tanah di lintasan sepeda pada kemiringan lereng 15-25% ... 60

6. Penetrasi tanah di tanah berhutan pada kemiringan lereng 15-25% ... 63

7. Penetrasi tanah di lintasan sepeda pada kemiringan lereng 25-40% ... 65

8. Penetrasi tanah di tanah berhutan pada kemiringan lereng 25-40% ... 67

9. Penetrasi tanah di lintasan sepeda pada kemiringan lereng >40% ... 69

10. Penetrasi tanah di lintasan sepeda pada kemiringan lereng >40% ... 71

11. Curah hujan 1 tahun stasiun 12A (Sekar Wangi) ... 73

12. Curah hujan selama penelitian di HPGW ... 75

13. Uji kesamaan antara curah hujan pengamatan dengan curah hujan stasiun Sekarwangi ... 76

14. Aliran permukaan ... 77

15. Sidik ragam pola linier aliran permukaan pada kelerengan 8-15% ... 78

16. Sidik ragam pola linier aliran permukaan pada kelerengan 15-25% ... 78

17. Sidik ragam pola linier aliran permukaan pada kelerengan 25-40% ... 78

18. Sidik ragam pola linier aliran permukaan pada kelerengan >40% ... 78

19. Erosi permukaan ... 79

20. Sidik ragam pola linier erosi permukaan pada kelerengan 8-15% ... 80

21. Sidik ragam pola linier erosi permukaan pada kelerengan 15-25% ... 80

22. Sidik ragam pola linier erosi permukaan pada kelerengan 25-40% ... 80

PERBANDINGAN SIFAT FISIK TANAH

LINTASAN SEPEDA GUNUNG DAN TANAH HUTAN

DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT,

KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT

NINA INDAH KUMALASARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lintasan sepeda gunung sepanjang 7,2 km dibuat di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) dalam kerangka Strategi Pengelolaan HPGW mengembangkan eko-wisata melalui kegiatan olah raga sepeda gunung bertaraf internasional. Kegiatan ini, dan pemanfaatan hasil hutan non kayu, serta jasa lingkungan didedikasikan sebagai media tridharma dan alternatif untuk memperkuat sumber pendanaan dan pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan sebagai akuntabilitas publik terhadap timbulnya dampak lingkungan akibat penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan dan penyelenggaraan tridharma (Fahutan IPB 2009).

Pembuatan lintasan sepeda gunung mengakibatkan terbukanya permukaan tanah, terutama akibat hilangnya tumbukan bawah dan serasah, dan penggunaan secara intensif dapat menyebabkan pemadatan tanah. Pengaruh lebih lanjut dapat meningkatkan jumlah dan laju aliran dan erosi permukaan, sedimentasi, dan banjir di bagian hilir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengurangan penutupan lahan oleh vegetasi dan perubahan sifat fisik tanah menyebabkan peningkatan jumlah dan laju aliran dan erosi permukaan. Hamilton dan King (1993) mengulas dampak perubahan hutan dan tiindakan koservasi terhadap hasil air.

Dampak penggunaan lahan termasuk penggunaan hutan sebagai lintasan sepeda gunung dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas penggunaan, intensitas perubahan, dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tingkat perubahan dan intensitas penggunaan untuk lintasan sepeda gunung terhadap sifat fisik dan limpasan permukaan serta erosi di HPGW perlu dilakukan.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisik tanah lintasan sepeda gunung dan tanah hutan, dan mengetahui tingkat bahaya erosi lintasan sepeda gunung di HPGW.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pengelola HPGW untuk mengelola dampak yang mungkin timbul dari pembuatan dan penggunaan lintasan sepeda gunung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sifat Fisik Tanah

Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk/kondisi tanah asli, yang termasuk diantaranya adalah tekstur, struktur, porositas, stabilitas, konsistensi warna maupun suhu tanah. Sifat tanah berperan dalam aktivitas perakaran tanaman, baik dalam hal absorbsi unsur hara, air maupun oksigen juga sebagai pembatas gerakan akar tanaman (Hakim et al. 1986).

2.1.1 Tekstur Tanah

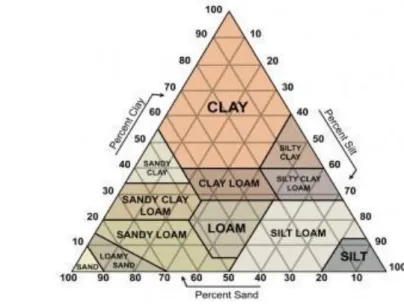

Menurut Hardjowigeno (2007), kelas tekstur tanah menunjukkan perbandingan butir-butir pasir (0,005—2 mm), debu (0,002─0,005 mm), dan liat (< 0,002 mm) di dalam fraksi tanah halus. Tekstur menentukan tata air, tata udara, kemudahan pengelolaan, dan struktur tanah. Penyusun tekstur tanah berkaitan erat dengan kemampuan memberikan zat hara untuk tanaman, kelengasan tanah, perkembangan akar tanaman, dan pengelolaan tanah. Berdasarkan persentase perbandingan fraksi – fraksi tanah, maka tekstur tanah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu halus, sedang, dan kasar. Makin halus tekstur tanah mengakibatkan kualitas tanah semakin menurun karena berkurangnya kemampuan tanah dalam menghisap air.

Tanah lempung dan debu memiliki ciri-ciri berukuran halus, biasanya berbentuk seperti mika dan liat bila lembab dan memiliki daya serap (air, gas, hara, dan garam laut) tinggi. Selain itu, lempung dan debu dalam tanah menentukan kehalusan teksturnya serta gerakan air dan udara.

Hubungan tekstur tanah dengan daya menahan air dan ketersediaan hara tanah yaitu tanah dengan tekstur liat mempunyai luas permukaan yang lebih besar sehingga kemampuan menahan air dan menyediakan unsur hara tinggi, sebaliknya tanah yang bertekstur pasir mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara. Tanah bertesktur halus lebih aktif dalam reaksi kimia daripada tanah bertekstur kasar (Hadjowigeno 2007).

2.1.2 Retensi Air Tanah

Retensi air tanah atau kelengasan tanah adalah keadaan yang memberikan volume air (cairan) yang tertahan di dalam pori-pori sistem tanah sebagai akibat adanya hubungan antara massa air dengan jarah tanah (adesi) dan sesama massa tanah (kohesi). Salah satu hal yang mempengaruhi pasokan air pada tanaman adalah kelengasan tanah dan tetapan lengas tanah yaitu kapasitas lapang. Kapasitas lapang merupakan kandungan air yang tersekap oleh sistem tanah setelah laju gerakan air ke bawah banyak berkurang (Purwowidodo 2002).

Istilah yang digunakan dalam menentukan jumlah air tersedia bagi tanaman menurut Hardjowigeno (2007), yaitu:

1. Kapasitas kandungan air maksimum adalah jumlah air maksimal yang dapat ditampung oleh tanah setelah hujan besar turun (tanah jenuh air). Jika terjadi penambahan air lebih lanjut, akan terjadi penurunan air gravitasi yang bergerak terus ke bawah (pF=0 atau 0,01 Bar),

2. Kapasitas lapang adalah keadaan tanah yang cukup lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya tarik gravitasi (pF 2,7 atau 1/3 Bar),

3. Air tersedia merupakan banyaknya air yang tersedia bagi tanaman yaitu selisih antara kadar air pada kapasitas lapang dikurangi kadar air pada titik layu permanen (1/3 Bar-15 Bar),

4. Titik layu permanen merupakan kandungan air tanah dimana akar-akar tanaman mulai tidak mampu menyerap air dari tanah, sehingga tanaman menjadi layu (pF 4,2 atau 15 Bar).

Banyaknya kandungan air dalam tanah berhubungan erat dengan besarnya tegangan air (moisture tension) dalam tanah tersebut. Besarnya tegangan air menunjukkan besarnya tenaga yang diperlukan untuk menahan air tersebut di dalam tanah. Tegangan diukur dalam bar, atmosfir, cm air, dan pF. Berikut beberapa satuan yang digunakan untuk menyatakan tingkat energi air tanah disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Satuan tingkat energi air tanah

Tinggi unit kolom air (cm) Nilai pF Tekanan atmosfir Bar

10 1 0,001 0,010 100 2 0,010 0,100 346 2,53 0,100 0,340 1.000 3 1 1 10.000 4 10 10 15.849 4,2 15 15,800 31.623 4,5 31 31,600 100.000 5 100 100 1.000.000 6 1000 1000 10.000.000 7 10000 10000 Sumber: Soepardi (1983)

Kemampuan tanah menahan air dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Tanah bertekstur halus menahan air lebih banyak dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Oleh karena itu tanah pasir umumnya lebih mudah kekeringan daripada tanah bertekstur lempung atau liat. Kondisi kekurangan air ataupun kelebihan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman (Hardjowigeno 2007). Selain itu, ketersediaan air dalam tanah tergantung dari banyaknya curah hujan atau irigasi, kemampuan tanah menahan air, evapotransiprasi (penguapan langsung dari tanah maupun vegetasi), dan tingginya muka air tanah. Air terdapat dalam tanah karena ditahan (diserap) oleh masa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Kelebihan ataupun kekurangan kandungan air dalam tanah dapat mengganggu pertumbuhan tanaman (Purwowidodo 2002).

2.1.3 Kerapatan Limbak (Bulk Density) Tanah

Kerapatan limbak atau Bulk density adalah perbandingan berat tanah kering dengan satuan volume tanah yang termasuk volume pori-pori tanah. Umumnya

dinyatakan dalam gr/cc. Bulk density merupakan petunjuk kepadatan tanah dimana semakin padat suatu tanah, maka makin tinggi bulk densitynya, artinya semakin sulit meneruskan air atau ditembus oleh akar tanaman. Tanah yang lebih padat mempunyai bulk density yang lebih besar dari tanah yang sama tetapi kurang padat. Pada umumnya tanah lapisan atas (top soil) pada tanah mineral mempunyai nilai bulk density yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah di bawahnya. Nilai bulk density tanah mineral berkisar 1—1,6 gr/cc, sedangkan tanah organik umumnya memiliki nilai bulk density antara 0,1—0,9 gr/cc. Bulk density dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan kandungan bahan organik. Selain itu, bulk density dapat cepat berubah karena pengolahan tanah dan praktek budidaya (Hardjowigeno 2007).

Menurut Hakim et al. (1986), bulk density pada pertumbuhan sedang dan pertumbuhan kecil (1,05—1,32) relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan baik (1,04—1,18). Hal ini menunjukkan semakin tinggi bulk density menyebabkan kepadatan tanah meningkat, aerasi dan drainase terganggu, sehingga perkembangan akar menjadi tidak normal. Nilai bulk density dapat menggambarkan adanya lapisan tanah, pengolahan tanah, kandungan bahan organik dan mineral, porositas, daya memegang air, sifat drainase, dan kemudahan tanah ditembus akar.

Bulk density sangat berhubungan dengan particle density, jika particle density tanah sangat besar maka bulk density juga besar. Hal ini dikarenakan partikel density berbanding lurus dengan bulk density, namun apabila tanah memiliki tingkat kadar air yang tinggi maka partikel density dan bulk density akan rendah. Dapat dikatakan bahwa particle density berbanding terbalik dengan kadar air. Hal ini terjadi jika suatu tanah memiliki tingkat kadar air yang tinggi dalam menyerap air tanah, maka kepadatan tanah menjadi rendah karena pori-pori di dalam tanah besar sehingga tanah yang memiliki pori besar akan lebih mudah memasukkan air di dalam agregat tanah (Hanafiah 2005).

2.1.4 Kerapatan Partikel (Particle Density) Tanah

Kerapatan partikel atau Particle density didefinisikan sebagai berat tanah kering persatuan volume partikel-partikel (padat) tanah (jadi tidak termasuk pori tanah). Jelasnya yang dimaksud tanah disini adalah volume tanahnya saja dan

tidak termasuk volume ruang pori yang terdapat diantara ruang pori (Hardjowigeno 2007).

Tanah permukaan (top soil) biasanya mempunyai kerapatan yang lebih kecil dari sub-soil, karena berat bahan organik pada tanah permukaan lebih kecil daripada berat benda padat tanah mineral dari sub soil dengan volume yang sama, dan top soil banyak mengandung bahan organik sehingga particle densitynya rendah. Oleh karena itu partikel density setiap tanah merupakan suatu tetapan dan tidak bervariasi menurut jumlah partikel. Untuk kebanyakan tanah mineral partikel densitynya rata-rata sekitar 2,6 g/cc (Foth 1998).

Faktor-faktor yang mempengaruhi particle density yaitu kadar air, tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik, dan topografi. Kadar air mempengaruhi volume kepadatan tanah, dimana untuk mengetahui volume kepadatan tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, sebab tanpa adanya pengaruh kadar air maka proses particle density tidak berlangsung, karena air sangat mempengaruhi volume kepadatan tanah. Selanjutnya volume padatan tanah tersusun oleh fraksi pasir, liar, dan debu sehingga untuk mengetahui volume padatan tanah tertentu dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah. Semakin banyak kandungan bahan organik yang terkandung dalam tanah, maka makin kecil nilai particle densitynya. Selain itu, dalam volume yang sama, bahan organik memiliki berat yang lebih kecil daripada benda padat tanah mineral yang lain. Sehingga jumlah bahan organik dalam tanah mempengaruhi kerapatan butir. Akibatnya tanah permukaan kerapatan butirnya lebih kecil daripada sub soil. Top soil banyak mengandung bahan organik dan kerapatan butirnya sampai 2,4 gr/cc atau bahkan lebih rendah dari nilai itu. Dengan adanya bahan organik, menyebabkan nilai particle densitynya semakin kecil (Hanafiah 2005).

2.1.5 Ruang Pori Total

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang dapat ditempati oleh udara dan air, serta merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat dibedakan menjadi pori-pori kasar (makro) dan pori-pori halus (mikro). Pori-pori kasar berisi udara atau air gravitasi (air yang mudah hilang karena gaya gravitasi), sedangkan pori-pori halus berisi air kapiler

atau udara. Tanah-tanah pasir mempunyai pori-pori kasar lebih banyak daripada tanah liat. Tanah yang banyak mengandung pori-pori kasar sulit menahan air sehingga tanahnya mudah kekeringan. Tanah liat mempunyai pori total (jumlah pori-pori makro + mikro), lebih tinggi daripada tanah pasir (Hardjowigeno 2007). Porositas tanah dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, struktur, dan tekstur tanah. Porositas tanah tinggi jika kandungan bahan organik tinggi. Tanah dengan struktur granuler/remah mempunyai porositas yang lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan struktur massive/pejal. Tanah bertekstur kasar (pori makro) memiliki porositas lebih kecil daripada tanah bertekstur halus (pori mikro), sehingga sulit menahan air (Hardjowigeno 2007). Hal ini dikarenakan ruang pori total yang mungkin rendah tetapi mempunyai proporsi yang besar dimana disusun oleh komposisi pori-pori yang besar dan efisien dalam pergerakan udara dan air. Selanjutnya proporsi volume yang terisi pada tanah menyebabkan kapasitas menahan air menjadi rendah, dimana kandungan tekstur halus memiliki ruang pori lebih banyak dan disusun oleh pori-pori kecil karena proporsinya relatif besar (Hanafiah 2005).

Tabel 2 Klasifikasi porositas tanah

Porositas (% volume) Kelas 100 Sangat poros 80-60 Poros 60-50 Baik 50-40 Kurang baik 40-30 Jelek <30 Sangat jelek Sumber: Sutanto 2005 2.1.6 Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara. Permeabilitas tanah biasanya diukur dengan istilah kecepatan air yang mengalir dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam satuan cm/jam (Hakim et al. 1986). Permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan porositas. Struktur tanah dan bahan organik menunjukkan hubungan utama terhadap permeabilitas adalah distribusi ruang pori, sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang menentukan porositas dan distribusi ukuran pori (Sutanto 2005).

Pengaruh pemadatan terhadap permeabilitas tanah adalah memperlambat permeabilitas tanah karena pori kecil yang menghambat gerakan air tanah karena pori kecil yang menghambat gerakan air tanah makin meninggi. Selanjutnya

permeabilitas akan meningkat bila: 1) agregasi butir-butir tanah menjadi remah, 2) adanya bahan organik, 3) terdapat saluran bekas lubang yang terdekomposisi, dan 4) porositas tanah yang tinggi. Pengaruh pemadatan terhadap permeabilitas tanah terjadi karena pori kecil yang menghambat gerakan air meningkat (Sarief 1989). Tabel 3 Klasifikasi permebilitas tanah

Permeabilitas (cm/jam) Kelas < 0,1 Sangat lambat 0,1-0,5 Lambat 0,5-2,0 Agak lambat 2,0-6,5 Sedang 6,5-12,5 Agak cepat 12,5-25 Cepat >25 Sangat cepat Sumber: Sutanto 2005 2.1.7 Penetrasi Tanah

Penetrasi tanah merupakan refleksi atau gambaran dari kemampuan akar tanaman menembus tanah. Masuknya akar tanaman ke dalam tanah tergantung dari: 1) kemampuan akar tanaman itu sendiri, 2) sifat-sifat fisik tanah seperti struktur, tekstur dan kepadatan tanah, retakan-retakan yang ada di dalam tanah, dan kandungan bahan organik tanah, dan 3) kondisi kelembapan tanah (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 2006).

Penggunaan penetrometer dalam pengujian penetrasi tanah dapat mempengaruhi sifat-sifat tanah, diantaranya kandungan air tanah, berat isi, struktur, dan tekstur tanah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan air tanah, berat isi, ukuran pori, tekstur, dan struktur tanah dapat mempengaruhi ketahanan tanah. Nilai ketahanan tanah meningkat dengan menurunnya kelembapan tanah dan tekstur tanah. Pada kelembapan tanah rendah, ketahanan tanah meningkat, demikian juga dengan meningkatnya kandungan pasir. Hasil penelitian Vepraskas (1984) dalam Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (2006) memperlihatkan, ketika kandungan air tanah meningkat, ketahanan penetrasi tanah menurun. Sedangkan Lowery dan Schuler (1994) dalam Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (2006) memperoleh bahwa ketahanan penetrasi meningkat seiring dengan mengikatnya kepadatan tanah.

Pada kondisi lapang, penetrasi tanah penting untuk: 1) menduga tingkat kemudahan atau kemampuan akar tanaman menembus tanah, 2) tingkat

pemadatan tanah (soil compaction), baik proses alami maupun oleh adanya aktifitas mekanisasi alat-alat pertanian, dan 3) tingkat kemantapan atau kekompakan struktur tubuh tanah (Hillel 1980 dalam Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 2006).

2.2 Ciri dan Jenis Tanah

Klasifikasi tanah adalah usaha untuk membeda-bedakan tanah berdasarkan atas sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan cara ini maka tanah-tanah dengan sifat yang sama dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Hal ini sangat penting karena tanah-tanah dengan sifat yang berbeda memerlukan perlakuan (pengelolaan) yang berbeda.

Dalam klasifikasi tanah dikenal berbagai tingkat (kategori) klasifikasi. Pada kategori tinggi tanah dibedakan secara garis besar, kemudian pada kategori berikutnya dibedakan dengan sangat terperinci. Sifat-sifat tanah yang digunakan untuk membedakan tanah pada kategori yang lebih rendah, sehingga jumlah faktor pembeda semakin meningkat dengan semakin rendahnya kategori.

Salah satu sistem klasifikasi tanah (Hardjowigeno 2007) telah dikembangkan Amerika Serikat (USDA 1975) dikenal dengan nama soil taxonomy menggunakan enam kategori dengan ciri-pembeda setiap kategori yaitu: 1. Ordo : dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta

jenis (sifat) dari horizon penciri tersebut.

2. Sub-ordo : dibedakan berdasarkan perbedaan genetik tanah.

3. Great group : dibedakan berdasarkan perbedaan: jenis, tingkat, susunan horizon, kejenuhan basa, regim suhu, dan kelembaban. 4. Sub group : sifat inti dari great group dan diberi nama Typic, sifat tanah

peralihan ke: a) great group lain, b) sub ordo lain, c) ordo lain, dan d) ke bukan tanah.

5. Famili : dibedakan berdasarkan sifat-sifat tanah yang penting untuk pertanian dan atau engineering, meliputi sifat tanah, yaitu sebaran besar butir, susunan mineral liat, dan regim temperatur untuk kedalaman 50 cm.

6. Seri : dibedakan berdasarkan: jenis dan susunan horizon, warna, tekstur, struktur, konsistensi, reaksi tanah dari masing-masing horizon, sifat kimia tanah lainnya, dan sifat-sifat mineral dari masing-masing horizon.

Sistem klasifikasi tanah ini memiliki keistimewaan terutama dalam hal: 1) penamaan atau tata nama, 2) definisi-definisi horizon penciri, dan 3) beberapa sifat penciri lain yang digunakan untuk menentukan jenis tanah.

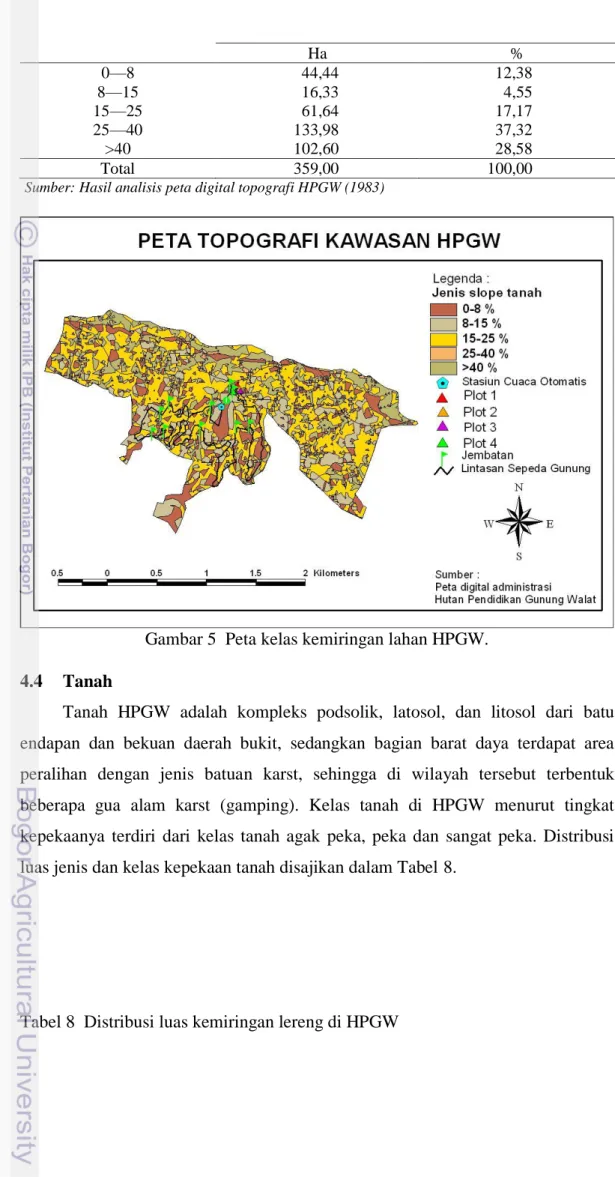

Selanjutnya berdasarkan atas horizon-horizon penciri dan sifat-sifat penciri lain, maka tanah di dunia dapat dikelompokkan ke dalam dua belas ordo seperti yang tertera pada Tabel 4.

Tabel 4 Ordo tanah dan penciri utama menurut sistem taksonomi

Ordo Penciri Utama

Horison penciri Sifat-sifat penciri lain Alfisol Andisol Ardisol Entisol Gelisol Histosol Inceptisol Mollisol Oxisol Spodosol Ultisol Vertisol Horison argilik - -

Hanya ada epipedon ochrik, albik atau histik

-

Epipedon histik tebalnya lebih dari 40 cm Horizon kambik Epipedon mollik Horizon oksik Horizon spodik Horizon argilik -

Kejenuhan basa (jumlah kation) tinngi (>35%), pada kedalaman 180 cm.

Mempunyai sifat tanah andik.

Regim kelembaban tanah aridik (sangat kering). -

Mempunyai sifat gelik (membeku sepanjang tahun).

- -

Kejenihan basa (NH₄OAc pH 7) seluruh solum lebih dari 50%.

- -

Kejenuhan basa (jumlah kation) rendah (<35%), pada kedalaman 180 cm.

Sifat vertik (musim kering tanah menjadi menjerut, pecah-pecah dan musim hujan tanah mengembang dan sangat lekat), lebih 30 % liat.

Sumber: Hadjowigeno 2007

Persebaran jenis tanah di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Tanah organosol

Tanah organosol memiliki ciri-ciri: 1) lapisan gambut (bahan organik) yang ketebalannya lebih dari 50 cm, 2) jenuh air sepanjang tahun, dan 3) reaksi tanah masam (Hardjowigeno 2007).

2. Tanah latosol

Tanah latosol memiliki ciri-ciri: 1) kadar liat tanah lebih dari 60%, 2) struktur remah sampai gumpal, 3) warna tanah seragam dengan batas-batas horizon yang kabur, 4) memiliki profil tanah yang dalam (lebih dari 150 cm) dan 5) umumnya memiliki epipedon umbrik dan horizon kambik (Hadjowigeno 2007). 3. Tanah regosol

Tanah regosol memiliki ciri-ciri bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60% dan hanya mempunyai horizon penciri ochrik, histik, dan surfurik (Hadjowigeno 2007).

4. Tanah aluvial

Tanah aluvial memiliki ciri-ciri: 1) endapan baru berlapis-lapis, 2) bahan organik jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman, 3) hanya terdapat epipedon ochrik, histik atau sulfurik, dan 4) kandungan pasir kurang dari 60% (Hardjowigeno 2007).

5. Tanah litosol

Tanah litosol memiliki ciri-ciri: 1) tanah mineral yang ketebalannya 20 cm atau kurang, 2) terdapat batuan keras yang padu, dan 3) belum ada perkembangan profil (Hardjowigeno 2007).

6. Tanah grumusol

Tanah grumusol memiliki ciri-ciri: 1) kadar liat lebih dari 30%, 2) berwarna kelabu hingga hitam, dan 3) pH netral hingga alkalis dan saat musim kering tanah menjadi keras dan retak-retak (mengkerut), sebaliknya saat musim basah menjadi lengket (mengembang) (Hardjowigeno 2007).

7. Tanah andosol

Tanah andosol memiliki ciri-ciri: 1) berwarna cokelat kehitaman (epipedon mollik atau umbrik dan mempunyai horizon kambik, 2) bulk density kurang dari 0,85 gr/cc, dan 3) banyak mengandung bahan amorf atau lebih dari 60% terdiri dari endapan abu vulkanik (Hardjowigeno 2007).

8. Tanah podsolik

Tanah podsolik memiliki ciri-ciri tanah dengan horizon penimbunan besi (horizon spodik) dan horizon berwarna cokelat tua sampai kemerahan (horizon albik) (Hardjowigeno 2007).

9. Tanah planosol

Ciri-ciri tanah planosol yaitu: 1) tanah dengan horizon albik yang terletak di atas horizon dengan permeabilitas lambat (misalnya horizon argilik atau natrik) yang memperlihatkan perubahan tekstur yang nyata, 2) adanya liat berat, dan 3) memperlihatkan ciri-ciri hidromorfolik pada sebagian horizon albik (Hardjowigeno 2007).

2.3 Aliran Permukaan

Aliran permukaan atau limpasan permukaan merupakan sebagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan lautan. Jumlah air yang menjadi limpasan sangat bergantung kepada jumlah air persatuan waktu, keadaan penutup tanah, topografi (terutama kemiringan lahan), jenis tanah, dan ada atau tidaknya hujan yang terjadi sebelumnya (Asdak 1995).

Proses terjadinya aliran permukaan yaitu curah hujan yang jatuh diatas permukaan tanah pada suatu wilayah pertama-tama akan masuk ke tanah sebagai aliran infiltrasi setelah ditahan oleh tajuk vegetasi sebagai air intersepsi. Infiltrasi akan berlangsung terus selama kapasitas lapang belum terpenuhi atau tanah masih di bawah kapasitas lapang. Apabila hujan terus berlangsung dan kapasitas lapang telah terpenuhi, maka kelebihan air hujan tersebut akan tetap terinfiltrasi yang selanjutnya akan menjadi air perkolasi dan sebagian digunakan untuk mengisi cekungan atau depresi permukaan tanah sebagai simpanan permukaan (depression storage), selanjutnya setelah simpanan depresi terpenuhi, kelebihan air tersebut akan menjadi genangan air yang disebut tambahan permukaan (detention storage). Sebelum menjadi aliran permukaan, kelebihan air hujan di atas sebagian menguap atau terevaporasi walaupun jumlahnya sangat sedikit. Setelah proses-proses hidrologi di atas tercapai dan air hujan masih berlebih, baik hujan masih berlangsung atau tidak, maka aliran permukaan akan terjadi (Haridjaja 2000 dalam Devianto 2008).

Rahim (2003) menyatakan jumlah air yang menjadi limpasan sangat bergantung kepada jumlah air hujan persatuan waktu (intensitas), keadaan penutupan tanah, topografi (terutama kemiringan lereng), jenis tanah, dan ada atau tidaknya hujan yang terjadi sebelumnya (kadar air tanah sebelum terjadi hujan). Di kawasan berhutan, aliran permukaan berasal dari curah hujan yang tidak dapat

diintersepsi oleh tajuk pohon kemudian mengalir ke permukaan tanah memalui aliran batang dan curahan tajuk. Aliran permukaan selanjutnya akan mengangkut partikel-partikel tanah sehingga jumlah, laju, kecepatan, dan tingkat turbulensi aliran permukaan akan menentukan besarnya erosi (Arsyad 2010).

2.4 Erosi

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan di tempat lain. Pengikisan dan pengangkutan tanah tersebut terjadi oleh media alami, yaitu air dan angin (Arsyad 2010).

Proses terjadinya erosi terdiri atas tiga bagian yang berurutan yaitu, pengelupasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan (sedimentation). Mekanisme erosi dimulai dengan turunnya air hujan yang mengenai permukaan tanah. Air yang memukul permukaan tanah secara langsung dapat menghancurkan agregat tanah sekaligus melepaskan partikel-partikel tanah. Penghancuran agregat tanah dan terlepasnya partikel tanah merupakan pertanda awal terjadinya erosi. Selanjutnya, partikel-partikel yang terlepas akan menutupi pori-pori tanah yang ada sehingga bisa menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap air. Tertutupnya pori-pori tanah menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam tanah sehingga terjadilah aliran air. Aliran air ini akan membawa lapisan tanah atas ke tempat yang lebih rendah, kemudian diendapkan.

Sedangkan menurut Arsyad (2010), membagi proses erosi oleh air ke dalam dua sub proses, yaitu:

1) Penghancuran struktur tanah menjadi butiran-butiran primer oleh energi tumbuk butir-butir hujan yang menimpa tanah dan pemindahan butir-butir primer tersebut oleh percikan air hujan,

2) Perendaman oleh air yang tergenang di permukaan tanah yang mengakibatkan tanah terdispersi yang diikuti pengangkutan butir-butir tanah oleh air yang mengalir di permukaan tanah.

Pada dasarnya terdapat dua macam erosi yaitu erosi geologi (geological erosion) dan erosi dipercepat (accelerated erosion). Erosi geologi dapat terjadi karena proses pembentukan tanah dan proses erosi yang terjadi untuk

mempertahankan keseimbangan tanah secara alami. Erosi karena faktor alamiah umumnya masih memberikan media yang memadai untuk berlangsungnya pertumbuhan kebanyakan tanaman. Sedangkan erosi yang dipercepat adalah erosi yang proses terjadinya dipercepat akibat kegiatan manusia yang bersifat negatif ataupun melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pertanian, terkelupasnya lapisan tanah bagian atas akibat cara bercocok tanam yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah atau kegiatan pembangunan yang bersifat merusak keadaan fisik tanah, antara lain pembuatan jalan di daerah kemiringan yang besar (Kartasapoetra 1989).

Arsyad (2010) menguraikan bahwa bentuk-bentuk erosi yang disebabkan oleh air yang umum djumpai di daerah tropis terdiri dari erosi lembar (sheet erosion), erosi alur (riil erosion), erosi parit (gully erosion), erosi tebing sungai, longsor (landslide), dan erosi internal.

2.5 Metode Pengukuran Aliran dan Erosi Permukaan

Pengukuran laju erosi tanah yang terjadi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pengukuran yang bersifat kualitatif antara lain metode potret udara dan metode citra satelit. Sedangkan metode pengukuran kuantitatif meliputi metode pengukuran permukaan tanah, metode ukur cepat, metode tongkat ukur, dan metode petak kecil (Effendi 1996).

2.5.1 Pengukuran Secara Langsung

1. Metode Penurunan Permukaan Tanah

Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya masa tanah yang telah tererosi dari jalur-jalur aliran permukaan tanah di suatu lahan. Penetapan tebal lapisan tanah di jalur aliran permukaan tanah yang telah tererosi dilakukan berdasarkan perbesaan ketinggian antara titik pengamatan di dasar alur erosi. Penetapan tebal lapisan tanah disekitar pohon yang telah tererosi dilakukan berdasarkan perbedaan ketinggian antar titik pengamatan di lokasi yang searah dengan pangkal akar pohon dengan beberapa titik pengamatan di permukaan tanah yang terpampang saat ini (Effendi 1996).

2. Metode Ukur Cepat

Metode ukur cepat efektif untuk menetapkan masa tanah yang telah tererosi dari alur-alur erosi pada sebidang lahan. Penetapan banyaknya masa tanah yang

telah tererosi dari alur-alur adalah dengan mengukur panjang lokasi kajian yang memperlihatkan adanya erosi alur, menghitung banyaknya alur-alur erosi di lokasi kajian, menghitung rata-rata tebal alur, menghitung luas total penampang alur, menghitung rata-rata luas penampung alur, dan menghitung volume total alur (Effendi 1996).

3. Metode Tongkat Ukur

Metode ini menggunakan suatu alat untuk mengukur perubahan kedalaman tanah akibat erosi atau tertimbun yang berwujud tongkat bertanda ukur dengan bahan tahan lapuk selama pemakaian, ringan, mudah diperoleh, dan murah. Tongkat ukur dibenamkan ke dalam tanah sampai tanda nol berada di permukaan tanah. Pemantauan laju erosi tanah di suatu lahan memerlukan lebih dari satu titik pengamatan, untuk itu perlu penempatan tongkat ukur yang dapat mewakili penampilan lahan. Setelah terjadi kejadian hujan tertentu akan terjadi perubahan tinggi permukaan tanah di titik-titik perngamatan. Besarnya laju erosi tanah yang terjadi didapat dengan mengalikannya dengan bobot isi tanah di lokasi kajian (Effendi 1996).

4. Metode Petak Ukur Erosi

Pembuatan petak ukur erosi tanah sesuai dengan aturan USLE kadang tidak mungkin dilakukan karena alasan waktu dan biaya. Ada suatu petak ukur tetap yang berukuran 200 m2 supaya memungkinkan pengukuran laju erosi tanah untuk jangka waktu yang cukup lama, yang diletakkan di lokasi-lokasi dengan keadaan tumbuhan beraneka ragam (Effendi 1996).

2.5.2 Pendugaan Erosi 1. Metode USLE

Universal Soil Loss Equation (USLE) adalah model erosi yang dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi tanah dalam jangka waktu panjang dari suatu area dengan sistem pertanaman dan pengelolaan. Bentuk erosi yang dapat diprediksi adalah erosi alur, tetapi tidak dapat memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai (Wischmeier dan Smith 1978 dalam Arsyad 2010).

Model prediksi erosi USLE dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978) yang diacu dalam Arsyad 2010) dengan persamaan sebagai berikut:

A = R × K × L × S × C × P ... (1) Dimana :

A = Banyaknya tanah terterosi (ton/ha/tahun)

R = Faktor curah hujan, yaitu jumlah satuan indeks erosi hujan, yang merupakan perkalian antara energi hujan total (E) dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (I30)

K = Faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per indeks erosi hujan (R) untuk suatu tanah yang diperoleh dari petak homogen percobaan standar, dengan panjang 72,6 kaki (22 meter) terletak pada lereng 9% tanpa tanaman L = Faktor panjang lereng 9%, yaitu nisbah erosi dari tanah dengan lereng

tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah dengan panjang lereng 72,6 kali (22 meter) di bawah keadaan yang identik

S = Faktor kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari suatu tanah dengan kecuraman lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah dengan lereng 9% di bawah keadaan yang identik

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, yaitu nisbah besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan pengelolaan tanaman vegetasi tertentu terhadap besarnya erosi tanah dari tanah yang identik tanpa tanaman

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (pengolahan dan penanaman menurut kontur, penanaman dalam strip, guludan, dan teras menurut kontur), yaitu nisbah antara besarnya erosi dari tanah yang memberikan perlakuan tindakan konservasi khusus tersebut terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah searah lereng, dalam keadaan yang identik

Metode USLE adalah metode yang dianggap sebagai rumus yang paling mendekati kenyataan dibandingkan dengan rumus yang lain, karena variabel-variabel yang berpengaruh terhadap besarnya kehilangan tanah dapat diperhitungkan secara terperinci (Arsyad 2010).

2. Metode SLEMSA

SLEMSA merupakan kependekan dari Soil Loss Estimation Model for South Afrika sebagai upaya menyederhanakan model USLE berdasarkan perbedaan batasan kuantitatif erodibilitas tanah. Model ini dirancang untuk mengurangi kebutuhan biaya dan waktu kerja kajian petak ukur lapangan dalam menetapkan nilai-nilai mandiri masing-masing faktor pengendali erosi tanah. Menurut Poerwowidodo 1999 dalam Aleksander 2010, penetapan parameter pengendalian erosi tanah dengan model ini tetap berdasarkan pada kajian satuan petak ukur yaitu:

Z = K x C x X ... (2) Dimana :

Z = nilai tengah prakiraan laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun)

K = nilai tengah laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun) dari petak contoh baku berukuran 30 m x 10 m pada kemiringan 4,5%, terbuka dan diketahui nilai erodibilitasnya

C = Nilai perbandingan laju erosi tanah antara petak ukur bertanaman dan petak ukur yang dibiarkan dalam keadaan tanpa penutup

X = Perbandingan laju erosi yang memiliki panjang lereng dan kemiringan tertentu dengan laju erosi dari petak ukur

3. Metode RUSLE

Menurut Poerwowidodo (1999) dalam Aleksander (2010) metode ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode USLE dengan memperbaharui data dan pendekatan baru, koreksi kelemahan-kelemahan USLE, dan penggunaan teknologi baru yaitu teknologi berdasarkan komputer. Metode RUSLE ini dipublikasikan program RUSLE telah mengalami perubahan pada perangkat lunaknya.

4. Metode SDR

Pada kasus tertentu, terutama untuk daerah tangkapan air yang belum diketahui besarnya komponen-komponen penyusun rumus USLE perlu diupayakan cara prakiraan yang lebih sederhana tetapi masih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Cara prakiraan erosi yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan data debit, muatan sedimen, berat jenis tanah di daerah

kajian, dan besarnya nisbah pelepasan sedimen (sediment delivery ratio, SDR). Untuk selanjutnya prakiraan erosi dengan cara ini disebut prakiraan erosi metode SDR.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data debit dan muatan sedimen di titik pengamatan (outlet) suatu DAS yang akan diperkirakan tingkat erosinya. Data ini diusahakan dalam periode waktu yang cukup panjang (tahunan). Umumnya, untuk mendapatkan data muatan sedimen dalam jangka panjang dapat dibuat persamaan debit-sedimen (sediment-discharge rating curve) dari data debit dan muatan sedimen yang tersedia di lokasi pengamatan tersebut, dan muatan sedimen untuk tahun-tahun berikutnya dapat dihitung hanya dengan menggunakan debit (Asdak 1995).

2.6 Erosi Diperbolehkan

Erosi yang diperbolehkan dinyatakan sebagai suatu laju yang tidak boleh melebihi laju pembentukan tanah. Pengikisan di bagian atas selalu diikuti oleh pembentukan lapisan tanah baru pada bagian bawah profil tanah, tetapi laju pembentukan ini pada umumnya tidak mampu mengimbangi kehilangan tanah karena erosi dipercepat. Secara alami laju kehilangan tanah yang diperbolehkan tergantung dengan kondisi tanah dan secara umum laju erosi yang diperbolehkan (Edp) untuk kebanyakan tanah di Indonesia pada lahan miring adalah sebesar 25 mm/thn atau setara dengan 25 ton/ha/tahun sedangkan untuk di daerah yang bertopografi datar Edp yang disarankan adalah 10/ton/ha/thn (Rahim 2003).

2.7 Indeks Bahaya Erosi (IBE)

Indeks bahaya erosi (IBE) merupakan petunjuk besarnya erosi pada suatu lahan. Tujuan menentukan indeks bahaya erosi yaitu untuk mengetahui sejauh mana erosi yang terjadi akan membahayakan kelestarian produktivitas tanah yang bersangkutan (Hardjowigeno 2007).

Untuk mengetahui kejadian erosi pada tingkat membahayakan atau suatu ancaman degradasi lahan atau tidak, dapat diketahui dari nilai indeks bahaya erosi dari lahan tersebut. Indeks bahaya erosi diartikan sebagai suatu nilai rasio antara erosi potensial dengan erosi diperbolehkan (erosi yang masih dapat dibiarkan) dari

suatu lahan. Indeks bahaya erosi ditentukan berdasarkan persamaan berikut (Hammer 1981 dalam Hardjowigeno 2007):

... (3) Dari nilai indeks bahaya erosi yang diperbolehkan dapat diketahui tingkat bahaya atau ancaman erosi tersebut di suatu lahan dengan pedoman pada klasifikasi indeks bahaya erosi sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi Indeks Bahaya Erosi

No Nilai Indeks Bahaya Erosi Harkat

1 < 1,00 Rendah

2 1,00 – 4,00 Sedang

3 4,01 – 10,00 Tinggi

4 >10,00 Sangat tinggi

Sumber: Hammer (1981) dalam Hardjowigeno (2007)

2.7 Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Untuk menentukan tingkat bahaya erosi, Departemen Kehutanan (1986) dalam Hardjowigeno (2007) menggunakan pendekatan tebal solum tanah yang telah ada dan besarnya erosi sebagai dasar. Makin dangkal solum tanahnya, berarti makin sedikit tanah yang boleh tererosi, sehingga bahaya erosinya sudah cukup besar meskipun tanah yang hilang belum terlalu besar.

Tabel 6 Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Tebal solum Erosi maksimum (ton/ha/thn)

< 15 15 – 60 60 – 180 180 – 480 > 480

>90 SR R S B SB

60 – 90 R S B SB SB

30 – 60 S B SB SB SB < 30 B SB SB SB SB SR = sangat ringan, R = ringan, S = sedang, B = berat, SB = sangat berat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

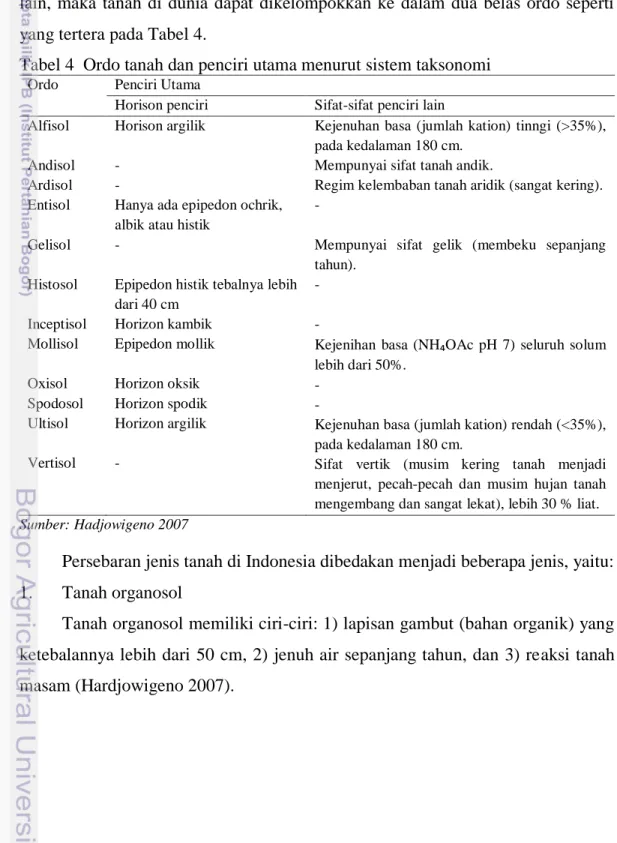

Pengumpulan dan analisis data dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 hingga Maret 2011 di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). HPGW secara administratif pemerintahan terletak di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Lintasan sepeda gunung terletak di dalam area HPGW sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2 Peta lokasi lintasan sepeda gunung di HPGW. 3.2 Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu: 1. GPS (Global Positioning System) Garmin 60 CSX, 2. Ring contoh tanah (100 cc),

3. Penetrometer Kerucut Dinamis (DCP), water pass, kunci pas,

4. Mini weather station davis instrument vantage pro 2 (stasiun pengamat cuaca otomatis),

5. Plot erosi, 6. Bak penampung, 7. Gelas ukur (500 ml),

8. Botol ukuran (600 ml), 9. Clinometer, 10. Meteran, 11. Kertas saring, 12. Timbangan digital, 13. Oven elektrik, 14. Pisau dan cutter,

15. Alat tulis, penggaris dan kalkulator,

16. Komputer dengan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi Microsoft office Excel 2007 dan Software Arc View 3.2,

17. Data spasial meliputi:

a. Peta digital topografi HPGW skala 1:25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat,

b. Peta digital penutupan lahan HPGW skala 1:25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat,

c. Peta jenis tanah HPGW skala 1:25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat.

3.3 Pengumpulan Data 3.3.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan berupa:

1. Letak dan ciri-ciri lintasan sepeda gunung, 2. Sifat fisik tanah,

3. Curah hujan harian dan curah hujan tahunan, 4. Aliran dan erosi permukaan.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Letak dan Ciri-ciri Lintasan Sepeda Gunung

Letak lintasan sepeda gunung didapat dengan cara pemetaan menggunakan GPS. Hasil pemetaan lintasan sepeda gunung kemudian ditumpang tindihkan (overlayed) dengan peta jenis tanah, peta penutupan lahan, dan peta topografi (kelas kemiringan lahan) menggunakan software Arc View 3.2. Analisis menggunakan Arc View 3.2 menghasilkan ciri sepeda gunung berupa kelas kemiringan lahan, panjang, luas, dan jenis penutupan lahan.

2. Sifat Fisik Tanah

Sifat fisik tanah dianalisis melalui anaisis contoh tanah di laboratorium kecuali sifat fisik kepadatan tanah di ukur langsung di lapangan menggunakan penetrometer. Sifat fisik tanah yang di analisis di laboratorium yaitu: tekstur, kadar air retensi air tanah (pF 1, pF 2, pF 2,54, pF 4,2), bulk density (BD), partikel density (PD), ruang pori total, dan permeabilitas tanah. Contoh tanah diambil dari lintasan sepeda gunung dan tanah hutan yang berdekatan dengan lokasi pengambilan contoh tanah di lintasan sepeda gunung. contoh tanah diambil dari tanah dengan kemiringan berbeda, yaitu masing-masing satu contoh tanah dari kelas kemiringan 8—15%, 15—25%, 25—40%, dan >40% menggunakan ring contoh tanah berukuran 100 cc. Pengambilan contoh tanah dilakikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Permukaan bagian tubuh tanah yang akan diambil dibersihkan dari penutupan tumbuhan, serasah dan batu,

2. Ring contoh tanah diletakkan tegak lurus terhadap permukaan tubuh tanah yang akan diambil, dengan bagian tajam merapat ke tanah,

3. Ring contoh tanah ditekan secara perlahan-lahan menggunakan palu hingga seluruh bagian ring masuk ke dalam tanah,

4. Tanah di sekeliling ring digali sehingga ring tersebut dapat diambil,

5. Tanah lebihan di sisi atas dan bawah ring dikerat menggunakan cutter, kemudian kedua mulut ring ditutup dengan penutup ring.

Analisis sifat fisik tanah dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah, Balai Penelitian Tanah, Bogor.

Penetrasi tanah diukur menggunakan dynamic cone penetrometer (DCP), seperti disajikan dalam Gambar 3. Cara kerja DCP adalah sebagai berikut:

1. Seluruh bagian peralatan disambungkan dan sambungan batang atas dan batang bawah dipastikan tersambung dengan kokoh, kemudian DCP diletakkan di pengujian atas permukaan tanah yang akan diuji,

2. Alat yang sudah terpasang dipegang pada posisi tegak lurus dan dipastikan dengan menggunakan water pass, kemudian pembacaan awal pada mistar pengukur kedalaman dicatat,

a) Penumbuk diangkat pada tangkai bagian atas sampai batas pegangan (60 cm),

b) Penumbuk dilepaskan, sehingga jatuh bebas dan tertahan pada landasan, c) Langkah 3.a) dan 3.b) di atas diulangi, kemudian jumah dan kedalaman

setiap tumbukan dicatat (dalam satuan mm),

d) Apabila kecepatan penetrasi kurang dari 10 mm/1, 3, 5, 7, dan 10 tumbukan, pengujian dihentikan.

4. Setelah pengujian selesai, alat dicabut dengan hati-hati dan bagian-bagian yang tersambung dilepaskan menggunakan kunci pas. Alat dibersihkan dari kotoran dan lubang uji ditutup kembali setelah pengujian,

5. Kecepatan rata-rata penetrasi (mm/tumbukan) dihitung untuk lapisan yang seragam. Nilai DCP diperoleh dari selisih penetrasi dibagi dengan selisih tumbukan.

Gambar 3 Dynamic cone penetrometer (DCP) (Vanags et al. 2006). 3. Curah Hujan

Curah hujan diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan stasiun pengamat cuaca otomatis (mini weather station davis instrument vantage pro 2, Gambar 4) yang dipasang di wilayah terbuka di dekat base camp HPGW dan menggunakan data curah hujan harian selama setahun (tahun 2010-2011) yang diperoleh dari hasil pengukuran stasiun curah hujan 12A yang berlokasi di Sekarwangi, Cibadak.

Gambar 4 Mini weather station. 4. Aliran Permukaan dan Erosi

Aliran dan erosi permukaan diukur secara langsung di lapangan menggunakan petak ukur erosi yang terbuat dari seng berukuran 1 m x 0,6 m. Petak ukur erosi diletakkan kemudian dibenamkan di lintasan sepeda gunung searah lereng. Tinggi petak ukur erosi di atas permukaan tanah ± 0,15 m. Permukaan tanah di bagian dalam petak ukur erosi dibersihkan dari serasah dan vegetasi tumbuhan bawah. Petak ukur erosi dipasang sebanyak 4 petak masing-masing diletakkan di lintasan sepeda gunung dengan kemiringan 8—15%, 15— 25%, 25—40%, dan >40%. Bagian ujung bawah masing-masing petak ukur erosi dihubungkan dengan penampung yang terbuat dari plastik berukuran (0,4x0,4x0,4) m3. Penampung digunakan untuk menampung aliran permukaan dan muatan sedimen yang tertampung oleh penampung diukur setiap hari pukul 07.00 WIB selama 30 hari kejadian hujan.

Langkah-langkah pengukuran jumlah aliran dan muatan sedimen dalam penampung adalah sebagai berikut:

1) Volume air yang terdapat dalam penampung menggunakan gelas ukur 500 ml, 2) Mengaduk air dan tanah yang berada dalam bak penampung secara merata, 3) Contoh air yang telah diaduk diambil sebanyak ±600 ml dan dilakukan

sebanyak 3 kali. Ketiga contoh air tersebut dicampur di dalam ember, dan diambil kembali contoh air sebanyak ±600 ml,

4) Contoh air tersebut diendapkan selama 24 jam,

5) Setelah 24 jam, contoh air tersebut disaring menggunakan kertas saring yang sebelumnya telah diketahui berat oven kertas saring tersebut. Hasil penyarigan kemudian dipanaskan menggunakan oven listrik pada suhu 1050 C,

6) Setelah dioven, kertas saring dan tanah yang disaring didiamkan sesaat, kemudian ditimbang dan dicatat beratnya (berat akhir). Berat akhir yang digunakan adalah berat ketika sudah konstan.

3.4 Pengolahan Data

3.4.1 Perhitungan Aliran dan Erosi Permukaan Setiap Kejadian Hujan di Setiap Plot

1. Jumlah aliran permukaan yang tertampung oleh setiap penampung di setiap petak ukur adalah:

...……….... (4) Keterangan :

Vapij = Aliran permukaan (m³/ha) dari petak erosi ke-i dari kejadian hujan ke-j

Vpij = Volume air dalam penampung dari petak erosi di kelas kemiringan lereng ke-i, kejadian hujan ke-j (m³)

i = 1,2,...4, dimana 1 = kemiringan (8-15%), 2 = (15-25%), 3 = (25-40%), dan 4 = (>40%)

2. Erosi permukaan dihitung menggunakan rumus berikut:

... (5) Keterangan :

Epij = Tanah tererosi (ton/ha) dari petak ukur erosi ke-i, kejadian hujan ke-j

Capij = Konsentrasi muatan sedimen dalam penampung ke-i (kg/ m³), kejadian hujan ke-j

Vapij = Volume aliran dalam penampung ke-i (m³), hujan ke-j

I = 1, 2,...4, dimana 1= kemiringan lereng (8-15%), 2 = (15-25%), 3 = (25-40%), dan 4 = (>40%)

3.4.2 Pendugaan Laju Aliran Permukaan dan Erosi di Lintasan Sepeda Gunung HPGW

Jumlah aliran dan erosi permukaan di lintasan sepeda gunung selama pengukuran dihitung dengan persamaan berikut:

... (6) ... (7) Keterangan :

Vapti = Volume aliran permukaan total (m³) selama pengukuran dari kelas kemiringan lereng ke-i

Vapij = Volume aliran permukaan (m³/ha) dari kemiringan lereng ke-i, hujan ke-j

Eti = Volume erosi permukaan total (m³) selama pengukuran dari kemiringan lereng ke-i

Epij = Volume erosi permukaan (m³/ha) dari kemiringan lereng ke-i, hujan ke-j

Ai = Luas lintasan sepeda gunung dengan kelas kemiringan lereng ke-i

I

J

=

=

1, 2,...4, dimana 1 = kemiringan lereng (8-15%), 2 = (15-25%), 3 = (25-40%), dan 4 = (>40%)

Kejadian hujan ke-1 sd ke-30

3.4.3 Pendugaan Aliran Permukaan dan Erosi Selama Setahun

Aliran dan erosi permukaan dalam penelitian ini hanya diukur selama 30 hari kejadian hujan pada periode Pebruari—Maret 2011. Tingkat bahaya erosi (TBE) memerlukan data lebih dari satu tahun, sehingga untuk mengetahui TBE diperlukan data erosi paling sedikit setahun. Dalam studi ini, aliran dan erosi permukaan setahun diduga dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan regresi dan pendekatan jumlah hari hujan dalam setahun.

Data hujan setahun atau lebih hasil pengukuran di stasiun hujan otomatis di base camp HPGW belum tersedia, sehingga data hujan setahun digunakan data hujan No 12A Sekarwangi yang terletak 2,5 km dari HPGW. Untuk menguji kesamaan hujan di Stasiun No 12A Sekarwangi dengan hujan di HPGW dilakukan pengujian menggunakan pendekatan regresi linear sederhana antara