KINERJA SISTEM KEAMANAN, KARAKTERISTIK AKTIVITAS

PEMOTONGAN DAN PENANGANAN KARKAS AYAM DI RPA

TRADISIONAL, KAITANNYA DENGAN PENERAPAN SISTEM

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)

ABUBAKAR1danD.C. BUDINURYANTO2 1Balai Penelitian Pascapanen Pertanian, Jakarta

2Fakultas Peternakan UNPAD, Bandung

ABSTRACT

Sistem keamanan pangan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dengan kebijakan global, regional maupun nasional. Tuntutan yang semakin meningkat akan sistem keamanan pangan yang baik bagi konsumen mendorong untuk dikembangkannya suatu sistem kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan oleh para pelaku pasar. Karkas ayam yang dihasilkan oleh Rumah Potong Ayam (RPA) tradisional dan selama proses pemotongan, penanganan, lingkungan yang tidak kondusif sangat memungkinkan pertumbuhan dan kontaminasi oleh bakteri patogen, merupakan produk yang berpeluang sebagai perantara dalam menyebarkan penyakit. Suatu penelitian telah dilakukan di beberapa RPA tradisional di DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang, dan Surabaya, dengan metode survai terhadap kinerja sistem keamanan, karakteristik aktivitas pemotongan, penanganan karkas ayam, penampilan karkas, jumlah dan jenis bakteri, transportasi, legalitas, labelisasi, identifikasi hazard, identifikasi sumber kontaminasi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan pada daging/karkas ayam yang dihasilkan RPA tradisional masih belum efektif dan aman terhadap kontaminasi mikroorganisme patogen bagi konsumen, kontaminasi bakteri sudah melebihi jumlah ambang batas maksimal, bakteri Coliform merupakan mikroorganisme utama sebagai kontaminan, pencemaran utama berasal dari ternak, air, udara dan tanah. Penerapan HACCP, sistem kesehatan hewan nasional dan undang-undang pangan belum dapat dilakukan secara baik.

Kata kunci: Kinerja keamanan, penanganan karkas ayam, penerapan HACCP

PENDAHULUAN

Perubahan global, regional dan nasional secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan agribisnis dan agroindustri produk peternakan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta penanganannya sehingga secara ku antitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang aman.

Indonesia sering kali dikategorikan sebagai negara ”net importir” peternakan, yang berarti bahwa neraca ekspor impornya negatif. Sehingga apabila tidak segera memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya maka produk-produk dari luar negeri akan segera membanjiri pasar lokal (RASAHAN, 1997). Era globalisasi perdagangan menuntut untuk diterapkannya jaminan mutu seperti ISO 9000 untuk non pangan, HACCP untuk pangan dan persyaratan produksi yang berwawasan lingkungan (ECO–Labelling). Penerapan sistem keamanan pangan suatu produk sebaiknya bersifat normatif. Walaupun diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi dan kondisi dilapangan, namun penyesuaian tersebut harus bersifat konstruktif

dan dapat dipertanggung jawabkan. Adanya peraturan yang normatif akan memacu produksi dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya saing. Sebagai contoh, dalam perdagangan internasional telah banyak negara yang menentukan persyaratan agar produk-produk impor memenuhi standar yang telah ditentukan guna melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan manusia serta perlindungan lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan perjanjian “Technical Barriers to Trade” atau perjanjian TBT dan perjanjian Sanitary and Phytosanitary (ANONYMOUS, 1997).

Indonesia, memiliki UU–no.7/1996 tentang pangan, yang antara lain mengatur tentang Sistem Keamanan Pangan. Begitu juga kita telah memiliki Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas). Kedua sistem tersebut nampaknya belum terpadu dan kurang dapat terimplementasikan khususnya dalam kaitannya dengan sistem perdagangan dipasar tradisional. Dalam sistem keamanan pangan, kesehatan hewan harus dipandang sebagai bagian dari kesehatan masyarakat (Public health), bagian dari penyedianaan pangan asal hewan (Food of animal origin), dan bagian dari pembangunan pertanian secara keseluruhan. Konsep HACCP yang mulai dicanangkan di beberapa negara didunia sebagai program FAO merupakan salah satu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian khususnya untuk menjamin keamanan

pangan (USDA, 1997). HACCP merupakan sistem untuk mencegah terjadinya bahaya yang disebabkan oleh pangan dan bertujuan untuk dapat menjamin keamanan pangan. Kemungkinan untuk dapat dilaksanakan dan diterapkannya sistem HACCP terhadap produk karkas/daging ayam yang dihasilkan RPA tradisional dan karkas ayam yang beredar dipasar tradisional perlu dikaji dan dipertimbangkan secara serius.

KONSEP HACCP TERHADAP KEAMANAN PANGAN

Tuntutan pasar akan mutu dan kesehatan semakin tinggi dengan dikenalkannya konsep HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk pangan. Konsep HACCP cukup penting dalam mengantisipasi liberalisasi perdagangan, dimana kita akan dihadapkan pada daya saing harga dan tuntutan kualitas yang semakin disadari oleh masyarakat konsumen. Konsep HACCP pertama kali dikemukakan tahun 1972 di Amerika pada konperensi nasional tentang “Food Protection”. Konsep ini kemudian berkembang dan dimanfaatkan oleh kalangan industri makanan di Inggris. Pada tahun 1993, Codex menetapkan konsep HACCP sebagai “a food safety management tools”. Beberapa negara Asean telah pula menetapkan konsep HACCP sebagai upaya menunjang program jaminan mutu. Prinsip dasar penerapan konsep ini pada hakekatnya lebih ditekankan pada upaya pencegahan dari pada pemeriksaaan. (ANONYMOUS, 1994). Konsep HACCP didefinisikan sebagai suatu metoda pendekatan kepada identifikasi dan penetapan “hazard” serta resiko yang ditimbulkan berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan penggunaan makanan oleh konsumen dengan maksud untuk menetapkan pengawasannya sehingga diperoleh produk yang aman dan sehat (ANONYMOUS, 1996). HACCP merupakan suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi “hazard” dan menetapkan upaya pengawasannya. Pengertian “hazard” adalah merupakan titik kerawanan terhadap pencemaran baik yang sifatnya mikrobiologi, kimia maupun fisik yang secara potensial dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Critical Control Point (CCP) merupakan langkah atau prosedur dimana tindak pengawasan dilaksanakan untuk mengeliminasi, mencegah atau memperkecil “hazard” sampai pada tingkat yang tidak membahayakan. Dengan menitik beratkan pada pengawasan, faktor kunci yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas pangan, maka petugas pengawas,produsen maupun konsumen dapat menjamin terhadap tingkat keamanan pangan (SOEPARNO, 1994). Prinsip pelaksanaan HACCP adalah, (1) mengidentifikasi “hazard” dan memperkira-kan kemungkinan bahaya yang ditimbulmemperkira-kan (hazard analysis) pada mata rantai pangan serta menetapkan langkah-langkah pengendaliannya sampai pada tingkat

yang tidak membahayakan. (2) menetapkan critical control point (CCP) atau titik tindak pengawasan yang diperlukan untuk pengendalian hazard. Ada dua tipe titik tindak pengawasan yaitu tindak yang dapat menjamin keamanan produk dan titik tindak yang hanya dapat memperkecil kemungkinan bahaya yang timbul akibat pencemaran. (3) menetapkan kriteria/pengawasan yang menunjukkan pengawasan pada CCP yang ditetap-kan tersebut telah berjalan sesuai prosedur. (4) menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memonitor setiap CCP misalnya, pemeriksaan fisik/kimia, organoleptik, biologis dan pencatatan terhadap faktor-faktor penting lainnya yang diperlukan untuk kontrol. (5) menetapkan tindakan yang perlu diambil apabila ternyata menurut monitoring menunjukkan bahwa kriteria yang ditetapkan untuk mengawasi CCP tidak sebagaimana mestinya. (6) verifikasi kembali dengan menggunakan informasi pendukung dan pengujian untuk meyakinkan bahwa HACCP tersebut dapat dilaksanakan oleh bagian “Quality Controle” atau pihak lain sebagai unsur pengawas. (7) menetapkan cara pencatatan dan dokumentasi (ANONYMOUS, 1994). Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran empiris dan mengkaji kinerja sistem keamanan produk karkas/daging ayam yang dipotong RPA tradisional, mengidentifikasi kondisi manajemen resiko keamanan daging ayam hasil pemotongan di RPA tradisional, serta kemungkinan diterapkannya sistem HACCP.

MATERI DAN METODE

Objek penelitian dilakukan secara acak sederhana pada beberapa RPA tradisional di DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang, dan Surabaya. Pengambilan sampel karkas daging ayam dilakukan dengan teknik random sampling. Pengamatan dan pemeriksaan karkas/daging ayam meliputi karakteristik aktivitas pemotongan, penanganan, serta sistem keamanan, karakteristik jumlah, jenis bakteri daging serta penampilan (grading) karkas. Metode analisis dilakukan berdasarkan kegiatan pemotongan, penanganan, transportasi, legalitas dan labelisasi, identifikasi potensi hazard, identifikasi sumber kontaminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survai terhadap keamanan pangan dan sistem manajemen usaha di RPA tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik RPA tradisional dan pemotongan ayam

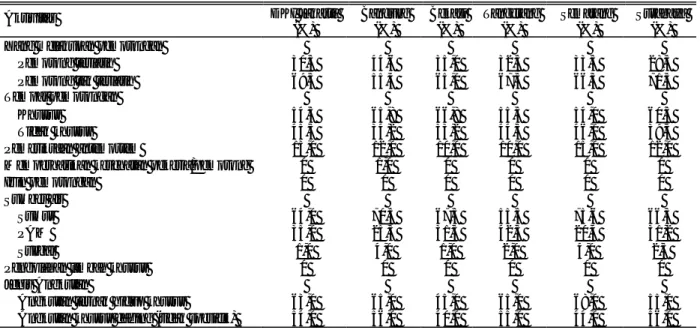

Karakteristik dan pemotongan ayam di RPA tradisional didaerah penelitian seperti yang terlihat pada Tabel 1. Sebagian besar RPA tidak mempunyai izin dan tidak sesuai dengan tata kota, sehingga menimbulkan

polusi, kecuali sebagian di Semarang dan Bandung ada yang mempunyai izin. Aktivitas pemotongan tidak terkontrol dari aspek kesmavet, tidak melakukan grading dan labelisasi serta sebagian besar belum melakukan penyimpanan dengan es. Menurut ENSMINGER (1998), penyimpanan karkas ayam dengan es dapat menghambat pertumbuhan mikro-organisme dan dapat mempertahankan mutu karkas.

Karakteristik aktivitas pemotongan ayam di RPA tradisional

Aktivitas pemotongan ayam di RPA tradisional, pada umumnya dimulai pada malam hari antara pukul

21.00 sampai tengah malam yaitu pukul 01.00. Karakteristik aktivitas pemotongan ayam dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa para pemotong sebagian besar tidak terlatih, dengan tempat pemotongan sebagian secara khusus, hanya sebagian kecil melakukan periksaan antemortem. Para pekerja tidak diperhatikan kesehatannya, hampir semua RPA tidak mempunyai izin pemotongan. Air pencuci di RPA sebagian menggunakan air sumur dan tidak mempunyai pengolahan limbah secara khusus. Untuk angkutan ternak hidup, hanya sekitar 50-68% menyediakan secara khusus.

Tabel 1. Karakteristik rumah potong ayam tradisional

Karakteristik DKI Jakarta Bandung Bekasi Tangerang Semarang Surabaya Sebagian besar RPA tradisional tidak

mempunyai izin

V V V V V V

Sebagian besar RPA tradisional tidak sesuai dengan tatakota

V V V V V V

RPA tradisional menimbulkan polusi V V V V V

Aktivitas pemotongan tidak terkontrol dari aspek kesmavet

V V V V V

Lokasi penjualan karkas di pasar tidak spesifik

V V V V V V

Tidak dilakukan grading karkas V V V V V V

Tidak ada labelisasi/kemasan V V V V V

Monitoring khusus menangani kesmavet karkas/daging sangat kurang

V V V V V

Sebagian besar belum dilakukan penyimpanan karkas dengan es

V V V V V

V = artinya “ya” sesuai karakteristik

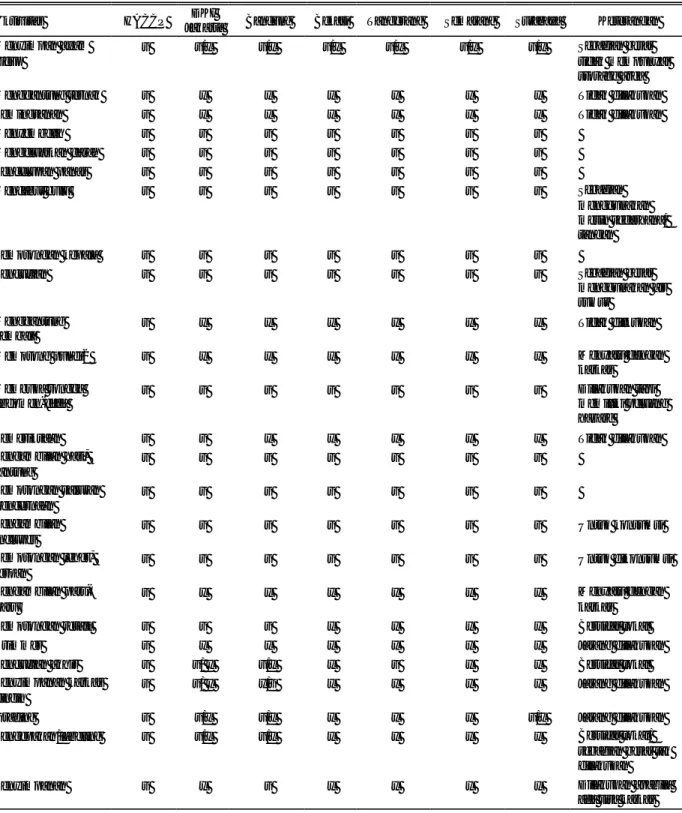

Tabel 2. Karakteristik aktivitas pemotongan ayam di RPA tradisional

Aktivitas DKI Jakarta

(%) Bandung (%) Bekasi (%) Tangerang (%) Semarang (%) Surabaya (%) Yang melakukan pemotongan

Pemotong terlatih Pemotong tak terlatih

30,5 69,5 44,6 55,4 35,0 65,0 32,5 67,5 33,5 66,5 28,5 71,5 Tempat pemotongan Khusus Tidak khusus 54,5 45,5 65,8 34,2 66,8 33,2 55,5 44,5 54,0 46,0 60,5 39,5 Pemeriksaan antemortem 13,0 12,0 10,0 10,0 15,0 12,0

Memperhatikan kesehatan pekerja/pemotong 0 1,0 0 0 0 0

Izin pemotongan 0 0 0 0 0 0 Sumber air Sumur PAM Sungai 64,0 35,0 1,0 70,5 25,5 4,0 67,5 31,5 1,0 55,5 42,5 2,0 75,6 20,4 4,0 66,3 31,2 2,5

Pengolahan limbah khusus 0 0 0 0 0 0

Jenis Angkutan

Angkutan ternak hidup khusus

Angkutan khusus daging (tidak spesifik)

63,0 54,0 65,0 56,0 45,0 40,0 65,0 55,0 68,0 44,0 55,0 56,0

Penerapan konsep HACCP terhadap pemotongan ayam

Dalam menerapkan sistem HACCP diperlukan suatu evaluasi hazard mulai pra-produksi, produksi sampai

pasca produksi dengan urut-urutan tertentu, sedangkan ditempat usaha pemotongan ayam secara garis besar evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Penerimaan/penyimpanan ayam hidup Hanging/menggantung Stunning/pemingsanan Killing/menyembelih Bleeding/mengeluarkan darah Scalding/pencelupan-pemanasan Picking/mencabut bulu Head removal/pemotongan kepala

Washing/pencucian Hock cutter/pemotongan

Transfer/rehang penggantungan kembali Oil sac cutter/memotong pundi-pundi

Venting/opening eviscerating membuka rongga abdomen dan dada

Presenting/penampakan Inspection/pemeriksaan/pengamatan

Helper/pembantu Condemn/pengafkiran

Offine prosedur/kemungkinan kesalahan prosedur Liver, heart harvest/ pemanenan hati, jantung

Gut cutter/pemotongan saluran pencernaan Gizzard harvest/pemanenan ingkluves Neck and giblet chiller/leher dan jerohan

Cropping/pemotongan retail Neck breaking/pemotongan leher Lung removal/pengambilan paru-paru

Trimmer/pemotongan House checker/pengontrolan ruangan

Final washer/pencucian akhir Carcass chilling/penyimpanan karkas dingin

Sort/grade/hang Penyortiran/grading

Packaging/labelling Pengemasan/labelisasi

Penerapan konsep HACCP pada industri pemotongan ayam diatas lebih cocok diberlakukan untuk RPA modern, tetapi untuk TPA (RPA tradisional) perlu dimodifikasi, hal ini berkaitan erat dengan sarana yang tersedia di RPA serta pengontrolan kesehatan ayam

sejak dari peternak produsen ayam hidup. Tabel 3 memperlihatkan penerapan konsep HACCP dalam proses pemotongan dan penanganan ayam di RPA tradisional.

Tabel 3. Penerapan konsep HACCP dalam proses pemotongan dan penanganan ayam di RPA tradisional

Aktivitas HACCP Jakarta DKI Bandung Bekasi Tangerang Semarang Surabaya Keterangan Menyimpan ayam

hidup

v v/x v/x v/x v/x v/x v/x Sebagian besar

tidak mempunyai storage area

Menggantung ternak v x x x x x x Tidak dilakukan

Pemingsanan v x x x x x x Tidak dilakukan

Menyembelih v v v v v v v

Mengeluarkan darah v v v v v v v

Pencelupan panas v v v v v v v

Mencabut bulu v v v v v v v Sebagian

menggunakan mesin sederhana/ tangan

Pemotongan kepala v v v v v v v

Pencucian v v v v v v v Sebagian besar

menggunakan air sumur

Menggantung kembali

v x x x x x x Tidak dilkukan

Memotong pundi2 v x x x x x x Menyatu dengan

karkas Membuka rongga abdomen-dada v v v v v v v Dilakukan tapi memiliki peluang hazard

Pemeriksaan v v x x x x x Tidak dilakukan

Pengambilan hati, jantung v v v v v v v Pemotongan saluran pencernaan v v v v v v v Pengambilan incluves v v v v v v v Untuk konsumsi Pemotongan leher, jeroan v v v v v v v Untuk dikonsumsi Pengambilan paru-paru v x x x x x x Menyatu dengan karkas

Pemotongan retail v v v x x x x Bersifat lokal

Trimmer v x x x x x x Jarang dilakukan

Pencucian akhir v v/ x v/x x v x x Bersifat lokal

Penyimpanan karkas dingin

v v/ x x/v x x x x Jarang dilakukan

Grading v v/x v/x x x x v/x Jarang dilakukan

Pengepakan/labeling v v/x v/x x x x x Bersifat lokal/

sebagian besar tak dilakukan

Penyimpanan v x v x x x x Dilakukan apabila

ada sisa karkas v = dilakukan, x = tidak dilakukan

Pada Tabel 3, terlihat bahwa konsep HACCP belum dapat diterapkan untuk proses pemotongan yang sangat sederhana. Kegiatan atau aktivitas yang disyaratkan HACCP sebagian besar tidak dilakukan oleh RPA, karena tidak adanya sarana yang tersedia. Aktivitas yang tidak dilakukan oleh RPA misalnya: menggantung ternak sebelum dipotong, pemingsanan ternak, penggantungan kembali setelah pemotongan, pemotongan pundi-pundi secara langsung, pemeriksaan karkas/daging dan bagian jeroan, pengambilan paru-paru, pemotongan retail, trimmer, pencucian akhir, penyimpanan dingin, grading, pengepakan dan penyimpanan akhir. Kalau dibandingkan dengan konsep HACCP yang disyaratkan tersebut, maka kegiatan pemotongan ternak ayam yang dilakukan RPA yang disurvey, hanya 50% kegiatan/aktivitas yang dapat dilakukan oleh RPA, sehingga masih jauh dari yang diharapkan. Kesulitan penerapan konsep HACCP di RPA, tidak hanya karena tiadanya sarana yang tersedia, tetapi disebabkan oleh factor ketidaktahuan pengusaha pemotongan, ketidak praktisan proses pemotongan dan tidak adanya pembinaan dari dinas peternakan setempat. Konsep HACCP yang disyaratkan memang sangat ideal untuk diterapkan, tetapi sangat berhubungan dengan infestasi untuk pengadaan sarana RPA. Untuk itu penerapan konsep ini harus dimodifikasi seperlunya sehingga dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang tidak tersedia RPA modern atau jauh dari kota-kota besar yang mempunyai RPA semi modern. Dari hasil survai di RPA, pemb inaan oleh Dinas Peternakan setempat sangat kurang, malahan masih banyak RPA yang tidak mempunyai ijin operasional, sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh Dinas Peternakan.

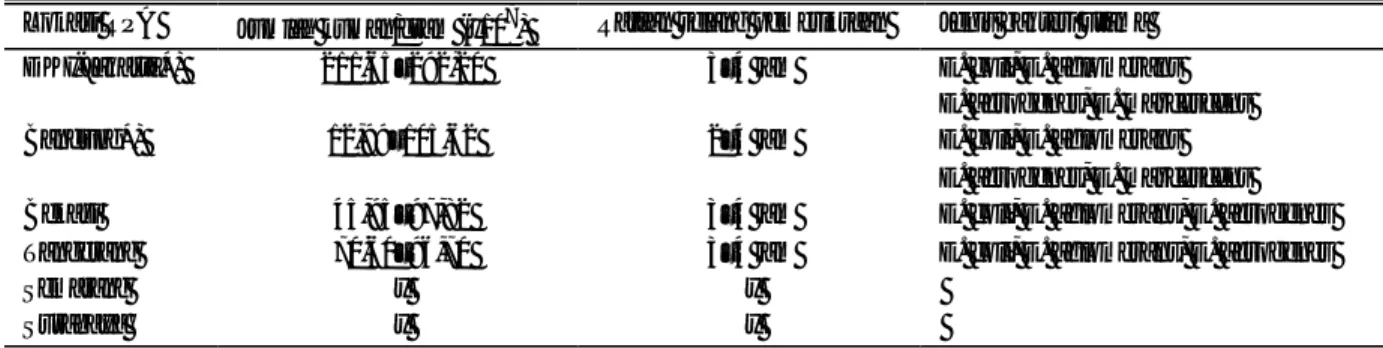

Untuk mengetahui jumlah bakteri/gram daging ayam telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Tabel 4, berikut jumlah kuman/gram dan jenis bakteri utama yang terdeteksi.

Dari Tabel 4, terlihat bahwa sumber utama pencemaran berasal dari hewan tersebut sebagaimana ditujukkan oleh dominannya bakteri E.Coli, dimana bakteri tersebut terdapat pada saluran pencernaan dan

kemungkinan besar pencemaran terjadi dalam proses pemotongan yaitu saat pengeluaran kotoran dan terjadi kontak dengan karkas/daging. Bakteri E.Coli sering digunakan sebagai indikator tingkat pencemaran, dimana diketemu kan hampir pada semua sampel karkas. Jumlah kuman/gram daging ayam yang diambil ditiap lokasi RPA tradisional sudah melebihi ambang batas maksimal yaitu 5x105 per gram untuk daging ayam broiler, ayam sayur dan persilangannya maupun ayam petelur jantan (SP-SMP-93-1975), dengan selang waktu pemeriksaan antara 3-4 jam. Adapun jenis bakteri utama yang terdeteksi adalah E.coli, E. aglomerans, E.

aerogenes, dan E. marcescens. Untuk daerah Semarang

dan Surabaya tidak dilakukan pemeriksaan berhubung kesulitan teknis pelaksanaan dilapangan.

Penampilan/grading karkas ayam hasil pemotongan RPA tradisional

Pada penelitian ini grading mutu karkas yang dilakukan menggunakan metode SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA, 1998). Hasil survai grading mutu karkas di setiap RPA, disajikan pada Tabel 5.

Dari Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa persentase grade karkas mutu I untuk prosesing pencabutan bulu dengan mesin, antara 48,50-66,55%, persentase grade karkas mutu II antara 25,0-43,02%, persentase grade karkas mutu III yaitu antara 1,20-26,50%, sedangkan yang menggunakan cara pencabutan bulu dengan tangan adalah: persentase grade karkas mutu I antara 50,0-57,17%, persentase grade karkas mutu II antara 32,63-40,45% dan persentase grade karkas mutu III antara 8,80-12,0 %. Secara umum dari hasil grading tersebut diatas ternyata grade mutu karkas lebih baik pada penggunaan mesin pencabut bulu dibandingkan dengan pencabut bulu dengan tangan. Grading mutu karkas di RPA oleh pengusaha pemotongan tidak dilakukan, karena faktor tidak tersedianya petugas yang mengerti tentang grading, memakan waktu serta sebagian RPA memang tidak menyedia kan tempat khusus untuk grading karkas. Sortasi karkas yang

Tabel 4. Jumlah (per-gram) dan jenis bakteri daging ayam di RPA tradisional

Lokasi RPA Jumlah kuman/gram (x107

) Rataan selang pemeriksaan Jenis bakteri utama DKI-Jakarta*) 211,65–292,20 3–4 jam E. coli, E. aglomerans

E. aerogenes, E. marcescens

Bandung*) 12,99–105,62 2–4 jam E. coli, E. aglomerans E. aerogenes, E. marcescens

Bekasi 45,95–97,82 3–4 jam E. coli, E. aglomerans, E. aerogenes

Tangerang 70,60–96,70 3–4 jam E. coli, E. aglomerans, E. aerogenes

Semarang x x

Surabaya x x

*) BUDINURYANTO et al. (2002) x = tidak dilakukan pemeriksaan

dilakukan oleh sebagian RPA hanya berdasarkan berat karkas, dalam rangka keseragaman karkas untuk keperluan pemasaran atau untuk memenuhi pesanan tertentu. Pengemasan karkas ayam di RPA, sebagian besar tidak dilakukan malahan hanya 2 RPA di Bandung, 2 RPA di Tangerang dan satu RPA di Semarang yang menyediakan ruang pengemasan secara sederhana, namun kegiatan pengemasan karkas ayam jarang dilakukan. Menurut ZWEIGERT (1991),

pengemasan karkas sangat penting untuk mempertahan-kan mutu, penampilan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

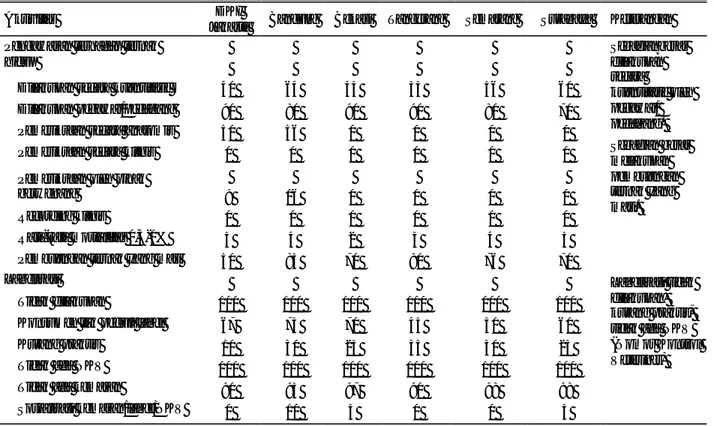

Karakteristik keamanan karkas/daging ayam hasil pemotongan tradisional

Karakteristik keamanan karkas/daging ayam hasil pemotongan tradisional dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Penampilan (grading) karkas ayam hasil pemotongan tradisional (persen)*

Persentase mutu (cabut bulu mesin) Persentase mutu (cabut bulu tangan) Lokasi RPA Jumlah Sampel RPA Jumlah Sampel

Karkas I II III I II III

DKI Jakarta 10 150 48,50 25,0 26,50 56,00 33,50 10,50 Bandung 12 100 66,55 27,97 5,48 56,12 32,63 11,25 Bekasi 10 50 51,85 43,02 5,13 50,85 38,45 10,70 Tangerang 7 70 57,15 32,68 10,17 50,75 40,45 8,80 Semarang 15 100 61,47 30,35 8,18 57,17 33,98 8,85 Surabaya 10 100 55,80 43,00 1,20 50,00 38,00 12,00 *) ABUBAKAR et al. (2000)

Mutu I (baik), II (cukup baik), III (kurang baik), menggunakan SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA, 1998)

Tabel 6. Karakteristik keamanan karkas/daging ayam hasil pemotongan tradisional (persen)

Aktivitas DKI

Jakarta Bandung Bekasi Tangerang Semarang Surabaya Keterangan Pengawasan terhadap ternak

hidup

Dilakukan secara kuantitatif Dilakukan pegawai/pedagang Pemeriksaan secara anatomis Pemeriksaan secara klinis Pemeriksaan oleh pihak berwenang

Recording klinis

Rata-rata mortalitas 0,5-1% Pembuangan ternak yang mati

40 90 50 0 9 0 5 50 64 80 56 0 16 0 4 85 45 90 0 0 0 0 2 70 55 90 0 0 0 0 3 80 56 80 0 0 0 0 4 76 60 70 0 0 0 0 5 70 Sebagian besar dilakukan secara kuantitatif oleh pegawai/ pedagang. Sebagian besar melakukan pembuangan ternak yang mati. Labelisasi Tidak dilakukan

Konsumen tak peduli label Kurang praktis

Tidak ada NKV Tidak ada kemasan

Sosialisasi kemasan/label/NKV 100 67 10 100 90 0 100 75 30 100 95 10 100 70 25 100 97 5 100 45 35 100 90 0 100 50 30 100 98 0 100 60 25 100 98 5 Labelisasi tidak dilakukan, kurang praktis, tidak ada NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Lanjutan Tabel 6.

Aktivitas DKI

Jakarta Bandung Bekasi Tangerang Semarang Surabaya Keterangan Prosesing/pengawetan

Dilakukan

Dilakukan jika belum terjual dalam waktu 4-8 jam Dilakukan dalam waktu 8-12 jam 77 48 40 88 34 50 70 46 55 78 50 50 60 56 45 60 60 65 Sebagian besar prosesing dilakukan Tempat penampungan Tempat khusus Sarana/prasarana memenuhi syarat hiegiene 36 22 32 25 35 22 36 26 25 30 26 34 Sebagian kecil mempunyai tempat penampungan Kemungkinan pencemaran

Sangat mungkin terjadi Pencemaran dari ternak, air Pencemaran dari alat Pencemaran dari limbah Pencemaran dari lingkungan

100 72 25 78 100 100 80 22 78 74 100 70 28 78 70 100 68 22 65 80 100 75 20 76 80 100 68 25 70 75 Pencemaran berasal dari air, alat, limbah, lingkungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

Karena proses pemotongan yang dilakukan masih sederhana, maka hanya sekitar 50% hasil grading mutu karkas ayam termasuk mutu I sesuai grade dari SNI. Sistem keamanan pangan pada karkas/daging ayam hasil pemotongan tradisional masih belum efektif dan aman terhadap kontaminasi mikroorganisme pathogen bagi manusia. Kontaminasi bakteri sudah melebihi jumlah ambang batas maksimal, dan diperkirakan sudah terjadi diatas 2 jam setelah pemotongan. Bakteri Coliform merupakan mikroorganisme utama sebagai kontaminan, pencemaran utama berasal dari air, udara, tanah dan ternak.

Keberadaan RPA tradisional belum menjamin keamanan karkas/daging, sejauh pengaturan, pembinaan dan pengawasan oleh pihak terkait belum dilakukan secara baik. Penerapan HACCP, sistem kesehatan hewan nasional dan undang-undang pangan belum dapat dilakukan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

ABUBAKAR, TRIYANTINI, HADI. S, SUPRIYATI, SUGIARTO dan M.WAHYUDI. 2000. Survai potensi ketersediaan bulu ayam, cara pengolahan dan pemotongan ternak ayam di RPA. Laporan akhir penelitian. Balitnak Ciawi Bogor (Laporan intern).

ANONYMOUS. 1994. HACCP: The Hazard Analysis Critical

Control Point in the Meat and Poultry Product. The

American Meat Institut Foundation.

ANONYMOUS. 1996. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996.

Tentang Pangan. Pemerintah Republik Indonesia.

ANONYMOUS. 1996. Generic HACCP Model for poultry

slaughter. The International Meat and Poultry HACCP

Alliance.

ANONYMOUS. 1997.Kesiapan Kesehatan Hewan dalam

menghadapi Pelita VII. Manual Kesmavet.47/997.

Direktorat Bina Kesehatan Hewan. Ditjen Peternakan. Deptan Jakarta.

BUDINURYANTO,D.C.,M.H. HADIANA, BALIA R.L, ABUBAKAR dan E. Widosari. 2002. Profil keamanan daging ayam local yang dipotong di pasar tradisional dalam kaitannya dengan penerapan system Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Lembaga Penelitian UNPAD-Bekerjasama dengan Proyek/Bagian Proyek ARMP-II Badan Litbang Pertanian.

ENSMINGER. 1998. Poultry Science. The Interstate Printer and Publisher Inc, Denvile.

RASAHAN, A.C. 1997. Kesepakatan AFTA dan GATT pada

komoditas peternakan menuju pasar bebas. Proseding

Seminar Nasional peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Litbang Pertanian Deptan.

SOEPARNO. 1994. Ilmu dan Teknologi Daging. Gadjah Mada University Press. PO Box 14 Bulaksumur Yogyakarta. STANDAR NASIONAL INDONESIA. 1998. Kumpulan Standar

Nasional Indonesia (Sub Sektor Peternakan Jilid I)

Ditjen Peternakan Deptan. Jakarta.

USDA. 1973. Standar for Quality and Grades. Poultry Grading and Inspection Agricultural Marketing. Definition and Illustration of US.

USDA. 1997. Guidebook for The Preparation of HACCP

plans. USDA, Food and Inspection Service. USA.

ZWEIGERT, P. 1991. Meat Science and Technology. The

Science of Meat and Meat Product. W.H. Freeman Co,

DISKUSI

Pertanyaan:

1. Apakah HACCP sudah diterapkan dan dimana? 2. Coliform dari RPH atau pasar tradisonal? 3. Pada bangkai ayam, bagaimana melihatnya? 4. Bagaimana mengetahui karkas/daging sehat?

Jawaban:

1. HACCP belum sepenuhnya diterapkan karena kendala sarana/peralatan RPA/RPH, untuk RPA tradisional belum diterapkan.

2. Coliform tumbuh semua pada karkas/daging yang berasal dari pasar tradisional.

3. Daging ayam mati (bangkai) dagingnya berwarna biru, dan bila ditekan tidak kembali dan memar-memar pada karkas.

4. Daging sehat warnanya kuning keputihan dan tidak ada pembekuan darah. Daging sehat dapat dibeli dipasar swalayan. Namun demikian tidak usah perlu cemas, karena ada pembinaan dan pengawasan dari Dinas terkait.