1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Riset ini meneliti mengenai kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan inklusi. Penulis ingin mengidentifikasi latar belakang, kepentingan atau alasan Surabaya melaksanakan kerja sama sister city khususnya pada aspek pendidikan inklusi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan Kota Liverpool, dan juga apa implikasinya dari sudut pandang pelaku kebijakan.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu bagian dari tujuan global yang telah disetujui oleh pemimpin dunia yakni SDGs (Sustainable Development Goals) yang berisikan 17 tujuan dan 169 target dengan harapan tercapai pada tahun 2030 nanti.1 Pada tujuan nomor 4 disebutkan mengenai Pendidikan Berkualitas, yakni terjaminnya mutu pendidikan yang inklusif secara rata serta memberi peluang kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.2 Dalam kerangka aksi UNESCO (1994) memuat urgensi dari pendidikan inklusi ini ialah guna menjamin masa depan bagi anak, remaja dan orang dewasa yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang kemudian diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB termasuk

1 Sustainable Development Goals 2030 Indonesia, diakses dalam https://www.sdg2030indonesia.org/ (23/03/2021,10:33 WIB).

2 Kementerian PPN/Bappenas, TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) Poin 4:

Pendidikan Berkualitas, diakses dalam http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/ (27/3/2021,10:45) WIB.

2

Indonesia. Untuk pencapaiannya, SDGs memerlukan keterlibatan banyak pihak dikarenakan SDGs merupakan langkah global yang sistematis.

Di Indonesia sendiri, kualitas pendidikannya masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Dibuktikan dengan laporan dari The World Economic Forum Swedia tahun 2000 yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, dimana pernyataan tersebut dikuatkan dengan data yang diunggah yakni Indonesia berada pada peringkat 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.3 Selain itu, melihat annual report dari UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2011, Indonesia duduk di urutan 69 dari 127 negara dengan digolongkan pada posisi EDI menengah.4 Juga ditinjau dari Education for All Development Index, (EDI) Indonesia masuk dalam kategori low level dengan 37 negara lainnya dari 148 negara di tahun 2015 lalu.5 Kemudian catatan terbaru dari program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia berada pada posisi 110 dari 187 negara dari Human Development Index UNDP dengan angka 0,684.6 Indonesia dalam melihat target-target dan indikator SDGs yang begitu luas dan kompleks, maka memerlukan kontribusi penuh terutama dari platform pemerintah baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral dengan mitra internasional guna

3 Alfarizi, Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia Melalui MESUPPEN (Maksimalkan Pedekatan Supervisi Pendidikan), Administrasi dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Padang.

4 UNESCO, “EFAAGlobalAMonitoringAReport 2011

(TheAhiddenAcrisis:AArmedAconflictAandAAeducation)”, 2011, Paris: UNESCO, diakses dalam https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190743 (14/5/2021,12:08 WIB).

5 UNESCO, “EFA GlobalAMonitoringAReport 2015 (EducationAforAAllA2000- 2015:AAchievementsAAandD Challenges), 2015, Paris: UNESCO, diakses dalam https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205 (14/5/2021,12:42 WIB).

6 UNDP, 2015, HumanNDevelopmentTReport 2015 (Work for Human Development),

NewWYork:UUNDP, diakses dalam

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf (14/5/2021,13:05 WIB).

3

pemenuhan kebutuhan masing-masing negara terkait kualitas pendidikan, terutama pendidikan inklusi yang membutuhkan banyak perhatian juga di negara lain.

UNICEF menyoroti lima perubahan yang harus dicapai untuk melindungi hak semua anak dalam mendapatkan Pendidikan dan untuk memberi dukungan yang memadai kepada anak dengan disabilitas. Perubahan tersebut ialah pemahaman yang lebih baik dan komitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusi pada semua tingkat Pendidikan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya peraturan dan kebijakan yang melindungi hak semua anak terhadap Pendidikan yang secara eksplisit mencantumkan ABK serta lokasi anggaran dan sumber daya manusia yang merata. Perubahan lainnya ialah seperti ketersediaan dan replikasi model pendidikan inklusi yang efektif dan terbukti berhasil serta perubahan positif dalam sikap pembuatan kebijakan, penyedia layanan Pendidikan, orang tua dan masyarakat luas terhadap pemenuhan hak-hak dengan disabilitas.

Tantangan dalam merealisasikan pendidikan inklusi di Indonesia seperti kurangnya pelatihan untuk guru, data yang tidak lengkap untuk anak dengan disabilitas khususnya untuk penyandang Tunanetra yang berada di luar sekolah dan pandangan keluarga bahwa anak dengan disabilitas tidak akan merasakan manfaat pendidikan sebesar anak tanpa disabilitas. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 20187 menyatakan bahwa, di Indonesia 3 dari 10 anak penyandang disabilitas tidak pernah mengenyam Pendidikan. Pada tahun 2020, anak usia 7-18 tahun dengan disabilitas yang tidak bersekolah mencapai angka

7 Beritasurabaya.net, 2020. 3 Dari 10 Anak Disabilitas Tanpa Pendidikan, diakses dalam http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=6&id=24677 (25/11/2021,18:11 WIB).

4

hampir 140.000 orang.8 Adapun anak yang mendapatkan fasilitas pendidikan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam hal capaian Pendidikan. Hanya sebanyak 56% anak dengan disabilitas yang tamat sekolah dasar dibandingkan 62%

anak tanpa disabilitas.9 Tanpa Pendidikan inklusi, kecil kemungkinannya ABK akan dapat mempelajari pengetahuan dan kecakapan untuk berkembang dan berkontribusi membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan dinamis.

Bagi banyak orang, Pendidikan untuk ABK masih dipandang sempit dalam lingkup sekolah luar biasa saja dan bukan Pendidikan inklusi di sekolah reguler.

Secara umum, dalam Pendidikan inklusi, anak dengan disabilitas seharusnya mendapatkan fasilitas sekolah reguler terdekat dengan rumahnya dan belajar bersama anak-anak yang lainnya. Sebab, hambatan dalam tumbuh kembang wajar seorang anak dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih berat dibandingkan disabilitas itu sendiri. Disamping itu segala peraturan yang terkait dengan pendidikan di Indonesia dijalankan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kemendikbud memiliki harapan besar terkait pemerataan layanan pendidikan penyandang disabilitas dalam sekolah inklusi pada setiap daerah dapat terus ditingkatkan,10 dikarenakan pemerintah daerah menjadi pemegang kendali utama dalam peningkatan mutu layanan pendidikan untuk ABK salah satunya

8 Ibid

9 Ibid.

10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Kemendikbud Ajak Daerah Tingkatkan Pendidikan Inklusif, diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/07/kemendikbud- ajak-daerah-tingkatkan-pendidikan-inklusif (27/3/2021,11:01 WIB).

5

melalui sekolah inklusi.11 Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan memberikan mandat minimal satu SD, dan satu SMP reguler di setiap daerah kecamatan untuk menjalankan program sekolah inklusi dimana menerima siswa/siswi ABK di dalamnya.12

Di Jawa Timur sendiri, tertera pada data Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2016 menyatakan jumlah ABK di Jawa Timur sebesar 30.52213 jiwa tersebar di 38 kabupaten dan kota. Maka fakta tersebut memberikan kewajiban secara langsung termasuk pada institusi pendidikan guna mengakomodasi semua siswa/siswi termasuk ABK.14 Daerah di Jawa Timur yang sedang giat mengembangkan Pendidikan inklusi ialah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya melihat permasalahan atas pemerataan pendidikan salah satunya yakni eksistensi layanan pendidikan inklusi untuk ABK terutama penyandang Tunanetra.15 Pada umumnya yang mendapatkan fasilitas pendidikan adalah anak yang tidak mengalami suatu hambatan atau kesulitan dalam proses belajarnya. Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program yang ditujukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap ABK dalam bidang pendidikan yakni program sekolah inklusi.16 Pemerintah Kota

11 Ibid

12 Ibid.

13 Badan Pusat StatistikPProvinsi JawaTTTTimur, 2016, PenyandangMMasalah KesejahteraanSSSosial Menurut Kabupaten/Kota, diakses dalam https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial- menurut-kabupaten-kota-2016.html (15/05/2021,13:26 WIB).

14 Ibid.

15 Anggitaningdyah A. W, 2016, PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA NEGERI 8 SURABAYA DAN SMA NEGERI 10 SURABAYA. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

16 Ibid.

6

Surabaya memprioritaskan pengembangan sekolah inklusi bagi ABK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama karena banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan sebagian ditinggalkan oleh orang tuanya.17 Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, M. Iksan menambahkan bahwa pihaknya akan terus memenuhi fasilitas pendidikan layanan khusus dengan membangun sekolah inklusi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun 2014, Kota Surabaya menerima penghargaan Inclusive Education Award atas perhatiannya terhadap pendidikan inklusi. Program Pendidikan tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

Hingga saat ini, sekolah inklusi di Surabaya terus dikembangkan hingga mencapai lebih dari 20 sekolah negeri. Menariknya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan perhatian khusus yakni dengan wacana peningkatan kualitas pendidikan inklusi agar mampu menaungi ABK terutama penyandang Tunanetra secara maksimal dan rata. Dengan wacana tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah memerlukan mitra kerjasama pembangunan.

Berdasarkan hal ini, Surabaya menggandeng Liverpool, Inggris untuk melaksanakan Kerjasama Sister City.

Sister City atau disebut sebagai Twinning City merupakan kerjasama antar kota yang mencakup banyak dimensi, yang kemudian menjadi kesepakatan resmi dengan sifat jangka panjang. Memorandum of Understanding (MOU) yang telah

17 Abdul Hakim, 2019, Pengembangan Sekolah Inklusi di Surabaya Jadi Prioritas, diakses dalam https://jatim.antaranews.com/berita/286697/pengembangan-sekolah-inklusi-di-surabaya-jadi- prioritas (23/10/2021,23:23 WIB).

7

ditandatangani tanggal 19 Maret 201818 lalu di Surabaya menjadi dasar pelaksanaan Kerjasama Kota Surabaya dan Kota Liverpool dengan kesepakatan kerjasama dibidang pengembangan kota pintar (smart city), manajemen pelabuhan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi kreatif. Melihat salah satu kesepakatan kerjasamanya ialah pada bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dimana mencakup pengembangan untuk anak-anak disabilitas. Salah satunya dengan mengirim anak-anak terpilih untuk berlatih dan belajar di Liverpool.

Walikota Surabaya pada wawancara pasca penandatanganan MoU saat itu mengatakan, bahwa Kerjasama ini bersifat jangka panjang, “…Saya pengen mengembangkan Kota Surabaya dengan multitasking. Setiap anak berhak berprestasi karena itu, diantaranya saya ingin mengirimkan anak-anak ini, agar anak-anak ini memiliki mimpi bahwa mereka bisa berprestasi…”.19 Hal ini dikarenakan orang tua yang memiliki perasaan pesimis terhadap anak ABK terutama penyandang Tunanetra yang kurang memiliki peluang pekerjaan juga pendidikan tinggi dimasa depan. Salah satu upaya pemerintah Surabaya untuk menangani persoalan ABK ini adalah dengan memaksimalkan program kerjasama bidang pendidikan inklusi dengan memanfaatkan kerjasama sister city antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool.

18 Bagian Administrasi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Surabaya dan Liverpool Tanda Tangani Kerjasama Sister City, diakses dalam https://kerjasama.surabaya.go.id/2018/05/surabaya- dan-liverpool-tanda-tangani-kerjasama-sister-city/ (4/3/2021,18:35 WIB).

19 Reporter, 2018, PemkotSSurabaya DdanLLiverpool tTandatangani lMoU lKerjasama Sister City,

Prima Radio Surabaya 103.8 FM, diakses dalam

https://www.youtube.com/watch?v=NGNCM6k13sU&ab_channel=PrimaRadioSurabaya103.8FM (12/05/2021,11:29 WIB).

8 1.2 Rumusan Masalah

Riset ini mengangkat rumusan masalah “Bagaimana realisasi kerjasama sister city Surabaya-Liverpool dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Surabaya?”. Adapun bahan analisa yang akan dikaji berfokus pada implementasi program kerjasama sister city antara Kota Surabaya dan Liverpool terkait peningkatan kualitas bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus (inklusi) untuk penyandang Tunanetra melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

a. Untuk mengidentifikasi program kerjasama sister city antara Surabaya dan Liverpool dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan inklusi melalui sumber daya manusianya.

b. Untuk menjelaskan program kerjasama sister city antara Surabaya dengan Liverpool dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Surabaya khususnya untuk anak penyandang Tunanetra.

1.3.2 Manfaat Penelitian Akademis

Berkontribusi dalam topik-topik kajian sister city serta kerja sama internasional dalam studi Hubungan Internasional.

9 1.3.3 Manfaat Penelitian Praktis

Dapat mengetahui bagaimana proses realisasi program kerjasama sister city secara luas termasuk kerjasama sister city antara Surabaya dan Liverpool pada peningkatan kualitas bidang pendidikan inklusi melalui sumber daya manusia di dalamnya.

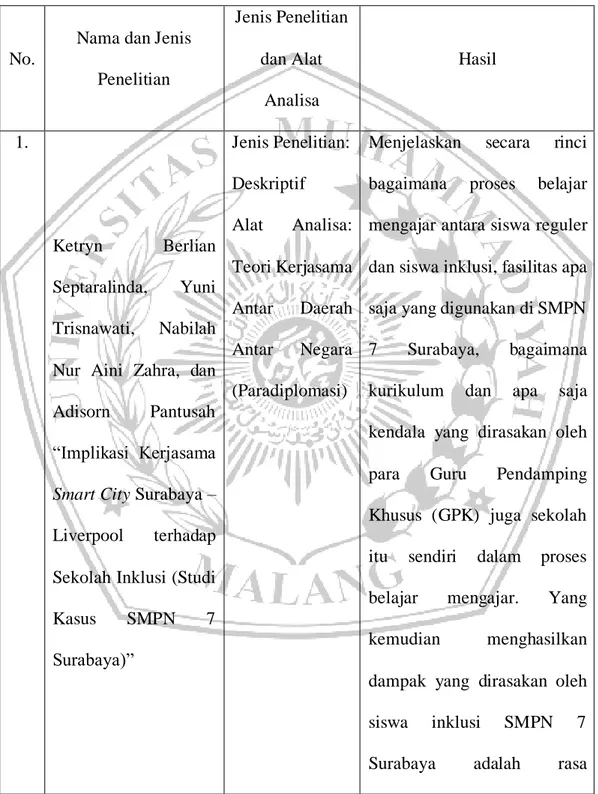

1.4 Penelitian Terdahulu 1.4.1 Sister City

Penelitian pertama berasal dari riset yang ditulis oleh Ketryn Berlian Septaralinda, Yuni Trisnawati, Nabilah Nur Aini Zahra, dan Adisorn Pantusah berjudul Implikasi Kerjasama Smart City Surabaya – Liverpool terhadap Sekolah Inklusi (Studi Kasus SMPN 7 Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan Teori Kerjasama Antar Daerah Antar Negara. Penelitian ini membahas tentang dampak dari Kerjasama sister city Surabaya – Liverpool bidang smart city dalam menanggapi urgensi Pendidikan inklusi terhadap SMPN 7 Surabaya. Secara garis besar dalam penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana keadaan kegiatan belajar mengajar di SMPN 7 Surabaya pasca pengiriman dua siswa ke Liverpool selama beberapa minggu untuk belajar hidup mandiri.

Dalam penelitian ini pula dijelaskan secara rinci bagaimana proses belajar mengajar antara siswa reguler dan siswa inklusi, fasilitas apa saja yang digunakan di SMPN 7 Surabaya, bagaimana kurikulum dan apa saja kendala yang dirasakan

10

oleh para Guru Pendamping Khusus (GPK) juga sekolah itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang kemudian menghasilkan dampak yang dirasakan oleh siswa inklusi SMPN 7 Surabaya adalah rasa kepercayaan diri meningkat dan merasa setara dengan anak-anak reguler lainnya.

Penelitian kedua ialah skripsi yang ditulis oleh oleh Mutia Zakia Salma berjudul Analisis Peran Masyarakat Sipil terhadap Efektivitas dan Perkembangan Kerjasama Sister City: SSSCA (Seattle-Surabaya Sister City Association) dalam Lima Periode Implementasi Kerjasama20. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan konsep Sister City serta City Diplomacy. Penelitian ini membahas tentang efektivitas dan peningkatan yang berpedoman pada kesepakatan dalam MoU yang diklasifikasikan berdasar periode kerjasama antara Kota Seattle-Surabaya, melalui analisis keterlibatan peran masyarakat sipil terhadap SSSCA dalam implementasi sister city kedua belah pihak dengan memanfaatkan eksistensi globalisasi.21 Mutia menjelaskan Kerjasama sister city ialah suatu bentuk Kerjasama yang berkembang dari adanya spirit globalisasi dimana semua aktornya dapat terlibat dalam konstelasi hubungan internasional.

Dalam artian selain aktor yakni negara, ada pula aktor sub-state ataupun non-state memiliki peranan yang krusial jika berpedoman pada kebutuhan akan tuntutan perkembangan global. Salah satu aktor yang dimaksud adalah pemerintah daerah yang merupakan aktor aktif dan memiliki kekuatan yang berkembang. Sedangkan

20 MutiaZZakiaSSalma, 2015, “AnalisisPPeranMMasyarakatTSipil terhadapOEfektivitas danMlPerkembanganKKerjasama Sister City: SSSCA (Seattle-Surabaya Sister City Association) dalam LimaAPeriode Implementasi Kerjasama”. Thesis. Surabaya: UniversitasAAirlangga.

21 Ibid

11

contoh aktor non-state ialah asosiasi masyarakat sipil seperti Seattle-Surabaya Sister City Association.

Seattle – Surabaya Sister City Association (SSSCA) merupakan suatu organisasi nirlaba yang dinaungi oleh Walikota Seattle dan juga Surabaya. Alokasi dana organisasi ini berasal dari iuran anggota dan bantuan masyarakat jika mengagendakan aktivitas sosial. Selain itu, SSSCA juga memanfaatkan jaringannya dari anggota SSSCA dengan firma yang berada di Seattle. Contohnya ialah Boeing dan Starbuck. Dimana dari hasil jaringan tersebut dapat sangat membantu SSSCA dapat fasilitas kegiatan. Peran SSSCA sebagai masyarakat sipil dikatakan cukup signifikan, berpeluang untuk membangun jaringan yang terhubung antara Seattle dan Surabaya dalam bidang pengenalan budaya, ekonomi dan pariwisata.22 Hal yang membuat penulis tertarik ialah tentang bagaimana kecenderungan fungsi masyarakat sipil, pada konteks ini Seattle-Surabaya Sister City Association (SSSCA) berdampak pada kemajuan Kerja sama kedua kota.

Penelitian ketiga adalah karya tulis dari Irdayanti yang berjudul Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen23. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teori Paradiplomasi. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai Kerjasama pada bidang pendidikan.24 Irdayanti juga menjelaskan faktor pendorong kerjasama dilakukan karena kedua kota tersebut

22 Ibid.

23 Irdayanti, 2014,WSubstansiKKerjasama LuarNNegeri SisterWCityKKotaSSurabaya – Xiamen.

Jurnal IPenelitian SosialKKeagamaan, Vol.L17, No.N1.

24 Ibid

12

memiliki kesamaan seperti memiliki institusi Pendidikan tinggi yang berimplikasi pada dimensi maritim. Sehingga Kota Surabaya dan Xiamen dapat membangun masing-masing kota melalui sister city.

Irdayanti menjelaskan tujuan dari penelitian ini ialah guna mendeskripsikan substansi dan apa saja yang dihasilkan dalam kerjasama kota Kembar antara pemerintah daerah Surabaya dan Xiamen, China. Kerja sama ini dimulai dari pengesahan ‘Letter of Intent” (LoI) pada tahun 200325. Selain itu juga dijelaskan bahwa Kerjasama Kota Surabaya dan Xiamen ini menunjukkan bahwa penerapan perjanjian yang telah disepakati dengan bentuk aktivitas dengan hasil seperti pengembangan kapabilitas dan juga peningkatan fasilitas di Kota Surabaya. Dengan timbal balik dimana Kota Xiamen menduduki ranking sepuluh besar di China berkaitan dengan power besar dengan 20% PDB rata-rata per tahun.26

Penelitian keempat yaitu skripsi dari Rizky Pradipta Sauwir dengan judul Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Surabaya Melaksanakan Kerjasama Sister City dengan Busan (2007-2012) di Bidang Pendidikan.27 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori Paradiplomasi. Karya tulis ini menjelaskan tentang kerjasama kota kembar antara Kota Surabaya dengan Kota Busan dalam bidang pendidikan. Kedua belah pihak mengembangkan SDM masing-masing kota yang menghasilkan keuntungan untuk negara juga masyarakat melalui kerja sama sister city. Kerjasama ini merupakan hubungan kerja yang dilakukan keduanya untuk meningkatkan kesejahteraan

25 Ibid

26 Ibid.

27 Rizky Pradipta Sauwir, op. cit, hlm 2.

13

rakyat. Melalui kerjasama sister city pada bidang pendidikan, disepakati dengan melakukan pertukaran pelajar di tingkat SD, SMP, SMA, dan Universitas bahkan kepada tenaga pengajar baik itu guru dan dosen. Sehingga tercapainya SDM yang berkualitas dan berdaya saing lewat peningkatan sistem pendidikan yang bermutu.28

Dapat dilihat bahwa dari beberapa riset sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dari segi subjek maupun objek yang diteliti. Kesamaan penelitian penulis dengan ketiga karya ilmiah tersebut adalah terletak pada subjek yang diteliti yaitu paradiplomasi atau KSDPL yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya dengan pemerintah daerah yang berada di negara lain dengan bingkai kerjasama Sister City.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis lebih melihat mengenai bagaimana implementasi Kerjasama sister city oleh Surabaya dan Liverpool yang memfokuskan pada bidang pendidikan inklusi di Surabaya.

1.4.2 Pendidikan Inklusi

Penelitian kelima ialah jurnal dari Ika Devy Pramudiana dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya.29 Dalam penelitiannya, Ika menggunakan teori Kebijakan Publik dan metode penelitian kualitatif yang mana penelitiannya memiliki tujuan yakni menggambarkan dan menelaah tentang implementasi pelayanan public dari bentuk pelayanan fisik maupun non-fisik yang diberikan pada para penyandang cacat.

Penelitian ini menghasilkan argument dimana jalannya implementasi kebijakan Pendidikan inklusif di Surabaya membutuhkan kerja sama dari seluruh pelaku baik

28 Ibid

29 IkaDDevyPPramudiana, 2017, ImplementasiKKebijakanPPendidikan InklusifI untukIABK di Surabaya, JurnalI DimensiPPendidikanDdanPPembelajaran,NVol. 5,INo. 1.

14

dari pemerintah, sekolah khusus, perguruan tinggi, dan tenaga ahli namun belum maksimal ditandai dengan sarana prasarana pada fasilitas sekolah masih sangat terbatas.

Selain itu, upaya peningkatan komunikasi antar orang tua dan antar guru tidak boleh dijadikan beban. Pemikiran tentang ‘beban’ tersebut harus diganti menjadi tantangan yang memang harus diatasi. Terlepas dari segala kesulitan semacam tata letak geografis, fasilitas dan perekonomian. Selain itu, pola pikir negatif masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus harus diubah demi kesuksesan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan inklusi.

Jurnal keenam berasal dari karya tulis Hery Kurnia Sulistyadi dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo.30 Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan penelitian yakni menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan pelaksanaan layanan Pendidikan inklusi di di Sidoarjo dan faktor apa saja yang mendukungnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dimana penerapan kebijakan sekolah inklusi di daerah Sidoarjo mendapatkan hasil yang telah ditargetkan.

Dimana sekolah umum atau reguler telah bersedia memberikan pelayanan sistem Pendidikan khusus untuk anak disabilitas agar lebih mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan daerah setempat. Faktor pendorong dari keberhasilannya ialah,

30 Hery KurnniaSSulistyadi, 2014, ImplementasiKKebijakanPPenyelenggaraan Layanan PendidikanIInklusif di Kabupaten Sidoarjo, KebijakanDdanMManajemenNPublik,VVol. 2.NNo.1.

15

Kabupaten Sidoarjo telah memiliki pengalaman dalam penerapan sistem Pendidikan khusus yang matang sejak 200931. Keberhasilan tersebut juga dilatarbelakangi oleh komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ketika menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penerapan sekolah khusus. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berhasil membuktikan bahwa daerahnya merupakan daerah pro-inklusi, dan juga didukung oleh beberapa penghargaan tentang kesuksesannya dalam bidang Pendidikan inklusi.

Tentu tidak terlepas dari suatu hambatan. Salah satunya ialah guru reguler yang kemudian dituntut menjadi Guru Pendamping Khusus masih belum terlalu bisa menyesuaikan dengan lingkungan barunya sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus Ketika dalam proses belajar mengajar. Sama dengan penelitian sebelumnya, kendala yang dialami pada penerapan sekolah inklusi ini ialah terkait anggaran dimana dana yang diberikan dari pemerintah tidak seimbang dengan jumlah siswa/siswi juga sekolah yang menerapkan Pendidikan inklusi.32

Ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua jurnal tersebut. Sangat jelas pembeda dari implementasi sekolah inklusi dari Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo adalah dari aspek sinergitas antar aktor atau implementator dari sekolah inklusi itu sendiri. Dimana Surabaya masih dirasa kesulitan dalam penyelenggaraannya dikarenakan kurangnya Kerjasama antar aktor pemerintah juga aspek orang tua. Sedangkan Kabupaten Sidoarjo, selain memulai penerapan sekolah inklusi terlebih dahulu, sinergitas antar aktornya sangat baik dan juga

31 Ibid

32 Ibid.

16

fasilitas dari pemerintah yang memenuhi. Untuk melengkapi kekurangan jurnal tersebut, maka penulis menambahkan penelitian mengenai kemitraan yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah luar negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan inklusi terkhusus di daerah Surabaya yang dimana masih dirasa kurang maksimal.

Penelitian ketujuh yakni riset dari penulis, Ketryn Berlian Septaralinda dengan judul Kerjasama Sister City Surabaya – Liverpool Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Inklusi di Surabaya. Penulis menggunakan Konsep Paradiplomasi, Konsep Sister City dan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) menggunakan metode riset Deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan guna menjelaskan kerjasama sister city antara Surabaya dengan Liverpool terkait peningkatan kualitas Pendidikan inklusi di Surabaya dan untuk mengidentifikasi realisasi Kerjasama sister city antara Surabaya dan Liverpool dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan inklusi

Berbeda dengan penelitian pertama yang menjelaskan dampak dari Kerjasama Surabaya – Liverpool pada bidang smart city dan spesifik pada SMPN 7 Surabaya sebagai pelaku kebijakannya. Yang membedakan penelitian pertama dan kedua ini ialah objek penelitian serta kacamata yang digunakan dalam melihat fenomena Kerjasama ini. Dimana dalam penelitian ini, penulis ingin mengidentifikasi bagaimana Kerjasama ini dapat meningkatkan mutu Pendidikan inklusi serta mengakomodasi semua anak tanpa pandang bulu. Penulis juga menggunakan Konsep SDGs Poin ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas sebagai acuan apakah proses serta hasil dari Kerjasama ini sesuai dengan tujuan global tersebut

17

sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin Pendidikan berkualitas.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.

Nama dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dan Alat

Analisa

Hasil

1.

Ketryn Berlian Septaralinda, Yuni Trisnawati, Nabilah Nur Aini Zahra, dan Adisorn Pantusah

“Implikasi Kerjasama Smart City Surabaya – Liverpool terhadap Sekolah Inklusi (Studi Kasus SMPN 7 Surabaya)”

Jenis Penelitian:

Deskriptif Alat Analisa:

Teori Kerjasama Antar Daerah Antar Negara (Paradiplomasi)

Menjelaskan secara rinci bagaimana proses belajar mengajar antara siswa reguler dan siswa inklusi, fasilitas apa saja yang digunakan di SMPN 7 Surabaya, bagaimana kurikulum dan apa saja kendala yang dirasakan oleh para Guru Pendamping Khusus (GPK) juga sekolah itu sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang kemudian menghasilkan dampak yang dirasakan oleh siswa inklusi SMPN 7 Surabaya adalah rasa

18

kepercayaan diri meningkat dan merasa setara dengan anak-anak reguler lainnya.

2. Mutia Zaskia Salma

“Analisis Peran Masyarakat Sipil terhadap Efektivitas dan Perkembangan Kerjasama Sister City:

SSSCA (Seattle- Surabaya Sister City Association) dalam

Lima Periode

Implementasi Kerjasama”

Jenis Penelitian:

Deskriptif Alat Analisa:

Konsep Sister City dan Konsep City Diplomacy

Membahas tentang efektivitas dan perkembangan yang mengacu pada ketentuan

dalam MoU yang

diklasifikasikan berdasar periode kerjasama antara Kota Seattle-Surabaya, melalui analisis keterlibatan peran masyarakat sipil terhadap SSSCA dalam implementasi sister city kedua belah pihak.

Peran SSSCA sebagai masyarakat sipil dikatakan cukup signifikan, berpeluang untuk membangun hubungan yang terhubung antara Seattle dan Surabaya dalam bidang pengenalan pemahaman budaya, pendidikan,

19

perdagangan, pariwisata dan bisnis

3. Irdayanti

“Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya- Xiamen”

Jenis Penelitian:

Deskriptif Kualitatif Alat Analisa:

Teori

Paradiplomasi

Menjelaskan mengenai kerjasama kota kembar antara Surabaya dan Xiamen secara umum diberbagai bidang yaitu pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi, dan perdagangan. Kota Surabaya dan Xiamen dapat membangun masing-masing kota melalui sister city karena memiliki kesamaan yakni sebagai kota maritim dan memiliki lembaga pendidikan tinggi yang berdampak pada bidang kemaritiman.

4. Rizky Pradipta Sauwir

“Efektivitas Implementasi

Kebijakan Pemerintah Surabaya

Melaksanakan

Jenis Penelitian:

Analisis Kualitatif Alat Analisa:

Teori

Paradiplomasi

Menjelaskan tentang kerjasama kota kembar yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya - Kota Busan dalam bidang pendidikan. Kedua belah pihak mengembangkan

20 Kerjasama Sister City

dengan Busan (2007- 2012) di Bidang Pendidikan”

SDM masing-masing kota yang memiliki manfaat untuk negara juga masyarakat melalui kerjasama kota kembar. Melalui kerjasama ini di bidang pendidikan, disepakati dengan melakukan student exchange di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan Universitas bahkan kepada tenaga pengajar baik itu guru dan dosen. Sehingga tercapainya SDM yang berkualitas dan berdaya saing lewat peningkatan sistem pendidikan yang bermutu.

5. Ika Devy Pramudiana

“Implementasi

Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya:

Jenis Penelitian:

Deskriptif Alat Analisa:

Kebijakan Publik

Menjelaskan bahwa jalannya implementasi kebijakan Pendidikan inklusif di Surabaya membutuhkan kerja sama dari seluruh pelaku baik

21

“Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City”

dari pemerintah, sekolah khusus, perguruan tinggi, dan tenaga ahli, namun faktanya belum maksimal. Fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarananya masih terbatas.

Terutama juga dari aspek anggaran.

6. Hery Kurnia

Sulistyadi

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo”

Jenis Penelitian:

Deskriptif kualitatif Alat Analisa:

Kebijakan Publik

Menjelaskan pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil memaksimalkan

penyelenggaraan Pendidikan inklusi di daerahnya seiring dengan sinergitas implementator yang kuat.

Namun sama dengan penelitian sebelumnya, kendala yang dirasakan ialah anggaran yang terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah ABK dan sekolah inklusi di Kabupaten Sidoarjo.

22 7.

Ketryn Berlian Septaralinda

“Implementasi

Kerjasama Sister City Surabaya – Liverpool

Dalam Rangka

Meningkatkan

Kualitas Pendidikan Inklusi di Surabaya”.

Jenis Penelitian:

Deskriptif Alat Analisa:

Konsep Paradiplomasi Konsep Sister City

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Mengidentifikasi bagaimana Kerjasama ini dapat meningkatkan mutu Pendidikan inklusi serta mengakomodasi semua anak tanpa pandang bulu. Penulis juga menggunakan Konsep SDGs Poin ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas sebagai acuan apakah proses serta hasil dari Kerjasama ini sesuai dengan tujuan global tersebut sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin Pendidikan berkualitas.

1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Paradiplomasi

Konsep ini menjelaskan bentuk hubungan kerjasama yang dilaksanakan oleh dua atau lebih substate/daerah/kota dari negara yang berbeda, dalam posisi

23

yang seimbang dan setingkat dengan tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah atau yang disebut dengan paradiplomasi ini penting dilakukan karena memiliki dua motivasi utama. Pertama, menghindari terjadinya eksternalitas yang memungkinkan adanya perkembangan pesat yang berlebih pada suatu kota yang berimplikasi kepada kota lain. Kedua, atas dasar kesadaran akan minimnya SDA dan SDM yang dimiliki sehingga memilih jalan untuk menjalin hubungan internasional melalui kerjasama antar daerah di negara lain. Hal ini ditujukan kepada keuntungan yang didapat dari adanya saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi secara bersama yang pada akhirnya daerah tersebut dapat mengelola kekurangan yang dimiliki.

Hubungan Kerjasama antar kota mulai popular pada tahun 1960-an, sejalan dengan ide dari Presiden Eisenhower guna meningkatkan diplomasi di antara masyarakat atau dikenal dengan people to people diplomacy33. Istilah Paradiplomasi atau Paradiplomacy pertama kali diperkenalkan dalam perdebatan akademik tahun 1980-an yang dilakukan ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos.

Paradiplomasi berasal dari penggabungan dua kata yakni Parallel Diplomacy.

Adecoa, Keating dan Boyer menyatakan tentang artian dari istilah Paradiplomasi ialah sebagai ‘the foreign policy of non-central governments’34. Terkait kebangkitan partisipasi pemerintah lokal atau daerah otonom untuk berkiprah secara internasional ini, Stefan Wolff lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini

33 Zulkifli, 2012, KERJASAMA INTERNASIONAL SEBAGAI SOLUSI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS INDONESIA. Thesis. Depok: Universitas Indonesia.

34 Takdir Ali Mukti, 2015, Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional, The POLITICS, Vol. 1, No. 1, Makassar: Universitas Hasanuddin.

24

mengindikasikan perubahan pemikiran paling mendasar mengenai kedaulatan negara secara fundamental35. Sistem Westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus rela berbagi dengan pemerintah daerah dalam aktivitas internasionalnya36.

Beberapa pertimbangan negara melakukan Kerjasama dijelaskan oleh Jennifer Sterling-Folker dalam Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy37 yakni pencipta kebijakan ingin melangsungkan tindakan yang efektif untuk pemenuhan kebutuhan terkait dengan fungsi institusi domestic dan tuntutan praktis sehari-hari karena sama halnya dengan individu manusia bahwa tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi seorang diri. Kohane mengatakan alasan negara melakukan Kerjasama internasional yaitu untuk memperoleh keuntungan absolut (absolute gains) guna memaksimalkan keuntungan. Sedangkan menurut William Zartman dan Saadia Touval38, manfaat yang diperoleh tidak selalu berwujud materi, namun juga bisa pandangan tentang kemajuan menuju misi, seperti kebebasan bertindak untuk diri sendiri, peningkatan keamanan dan stabilitas, status, dan membuat batas dengan aktor lain. Dengan begitu manfaat Kerjasama internasional tidak selalu berdasarkan pada pertimbangan yang berwujud fisik dan materi saja melainkan juga yang bersifat non fisik seperti kebebasan, adanya pengakuan, keamanan dan lain sebagainya.39 Upaya

35 Ibid

36 Ibid.

37 Sri Issundari dan Yanyan M Yani, 2019, MEMAHAMI KERJASAMA DAERAH DENGAN LUAR NEGERI MELALUI NEOLIBERALISME, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Vol. 2, No. 2.

38 Ibid

39 Ibid.

25

Paradiplomasi umumnya menghasilkan pada suatu kesepakatan salah satunya disebut sister city.

Sesuai dengan pernyataan Jennifer Sterling-Folker dalam Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy tentang Konsep Paradiplomasi yang mengacu pada alasan mengapa suatu daerah melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yakni dengan tujuan ingin melangsungkan tindakan yang efektif untuk pemenuhan kebutuhan terkait dengan fungsi institusi domestic dan tuntutan praktis sehari-hari. Sama halnya dengan alasan Pemkot Surabaya ingin melaksanakan hubungan kerjasama bersama Pemkot Liverpool, yakni agar di Kota Surabaya sendiri dapat memenuhi akomodasi pendidikan seluruh anak dengan penyandang disabilitas terutama Tunanetra.

Diketahui sekolah inklusi di Kota Surabaya masih kekurangan wawasan tentang metode pendidikan untuk ABK terutama Tunanetra sehingga mengakibatkan keterbatasan fasilitas pendidikan ABK Tunanetra di sekolah inklusi Surabaya yang kemudian menjadikan sekolah inklusi tidak dapat mengakomodasi peserta didik secara merata.

1.5.2 Konsep Sister City

Penggunaan konsep Kerjasama ini awalnya meluas di Canada, Kota di Jepang dengan kota di Amerika Serikat, kota di Republik Rakyat China hingga berkembang di Kawasan Asia40. Maraknya Kerjasama luar negeri antar pemerintah daerah ini muncul pula berbagai istilah yang digunakan di berbagai belahan dunia

40 Ibid

26

seperti Perancis (Jumelage), Amerika Serikat dan Mexico (Sister City), Rusia dan Inggris (Twin Cities), Jepang dan China (Friendship City), dan Jerman (Partnerstadi)41. Semua terminology tersebut mendeskripsikan konsep yang sama tentang Kerjasama dua kota sebagai suatu komunitas secara internasional. Menurut Patterson, kerjasama ini (intergovernmental cooperation) menjadi an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem42. Maka mengacu pada konsep ini memiliki arti agreement antar kota antar negara untuk mewujudkan target bersama, menghadirkan services hingga memecahkan problematika yang sama agar lebih mudah.

Dari lain sumber yakni menurut Baycan-Levent et al., dijelaskan dimana hubungan Kerjasama kota kembar ini digunakan untuk memfasilitasi perdamaian internasional setelah Perang Dunia II.43 Negara-negara mulai didekatkan dengan lokalitas sub-nasional yang lebih luas di seluruh dunia untuk berbagai tujuan seperti pembinaan Kerjasama ekonomi, membangun pariwisata lokal, memberikan bantuan kemanusiaan, serta fasilitas ilmu tentang kebijakan. Ditambahkan bahwa mengembangkan kemitraan internasional ini bukan hanya sebuah Gerakan yang didorong oleh globalisasi, namun juga tanda signifikan dari ‘kewirausahaan perkotaan’, dimana proses restrukturisasi tata ruang negara di bawah ideologi neoliberalisme. Hal tersebut juga bisa dianggap menjadi proses bottom-up dari

41 Ibid.

42 Rizky Pradipta Sauwir, Op. Cit. hlm 12.

43 XingjiangGLiu danXXiaohui Hu, 2018, Are ‘SisterCCities’ from ‘SisterPProvinces’? An ExplanatorySStudy of SisterCCity RelationsS(SCRs) inCChina, NetworkAand SpatialEEconomics.

27

‘glokalisasi’.44 Dalam proses ini, pemerintahan kota tidak hanya mendorong internasionalisasi pemerintah dan kebijakan perkotaan, namun juga berusaha membangun hubungan ‘timbal balik’ multi scalar untuk daerah. Sebelum tahun 1980-an, hubungan Kerjasama sister city Sebagian besar dibangun dengan budaya, sosial yang jelas dan tujuan politik. Namun, studi terbaru dengan kuat mengklaim bahwa hubungan Kerjasama ini berorientasi pada ekonomi dan pembangunan lokal yang menjadi prioritas.45

Sedangkan menurut De Villiers et al., terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan Kerjasama kota kembar atau sister city,46 antara lain:

1. Meningkatnya demokratisasi dan desentralisasi secara global;

2. Privatisasi, pertumbuhan non pemerintah (LSM) atau swasta sukarela atau kemitraan public;

3. Revolusi dalam komunikasi; dan 4. Globalisasi.47

Desentralisasi memaksa pemerintah daerah untuk menjadi lebih produktif guna mencapai pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, tren untuk mengatasi masalah pembangunan di tingkat lokal melalui Kerjasama ini juga menjadi kunci strategi komunitas pembangunan internasional untuk mencapai tujuan Lokal Agenda 21 dan

44 Ibid

45 Ibid.

46 DeVVilliers, DeCConing dan Smit, 2007, “TowardsAan UnderstandingOof the SuccessFFaktors inMInternational TwinningAandSSister-CityRRelationships”. SouthAAfrican JournalOof BusinessMManagement, Vol. 38, No. 1.

47 Ibid

28

untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) yang kemudian dilanjutkan pada Sustainable Development Goals (SDGs).48

De Villiers et al. juga menjelaskan faktor apa saja yang akan mempengaruhi keberhasilan Kerjasama kota kembar sekaligus tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ialah diantaranya:

1. Kemampuan beraliansi. Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk tujuan dan Kerjasama ini berhasil;

2. Memusatkan sumber daya dengan membatasi jumlah mitra, dan berhati-hati dalam memilih mitra yang dapat membantu komunitas dalam mencapai tujuan spesifiknya;

3. Memiliki kontrak atau MoU kesepahaman yang telah ditandatangani dengan demikian hubungan dapat diresmikan. Kesepakatan ini harus memiliki jangka yang Panjang;

4. Tujuan yang jelas, sasaran dan kegiatan yang direncanakan dirangkum dalam rencana strategis atau rencana bisnis;

5. Dukungan yang solid dari dewan kota dan komitmen manajemennya;

6. Keterlibatan berbasis luas – sub-aliansi antara banyak institusi, kelompok dan organisasi yang memungkinkan, termasuk dukungan yang solid dari sektor dunia usaha;

7. Kapasitas untuk mengelola hubungan dalam bentuk anggaran dan staf yang berdedikasi.

48 Ibid

29

8. Evaluasi berkala dan revisi perjanjian serta hubungan; dan

9. Kebijakan yang mendukung juga lingkungan kelembagaan untuk memfasilitasi kelahiran kota kembar yang sukses.49

Sumber dari segala peraturan mengenai kerjasama internasional diadopsi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.50 Istilah kota kembar di Indonesia diadopsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri menghasilkan luaran berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD pada tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City)51 dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri serta Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri pada Bab II Pasal 952, dijelaskan tahapan dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah luar negeri ialah:

a. Prakarsa b. Penjajakan

c. Pernyataan Kehendak Kerjasama d. Penyusunan Rencana Kerjasama

49 Ibid.

50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

51 YeremiasST.KKeban, KERJASAMAAANTARRPEMERINTAH DAERAH DALAMEERA OTONOMI:IISU STRATEGIS, BENTUK DAN PRINSIP, diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban__20091014131110__2258__

0.pdf 4/3/2021,l8:29 WIB).

52 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri pada Bab II Pasal 9

30 e. Persetujuan DPRD

f. Verifikasi

g. Penyusunan Rancangan Naskah Kerjasama h. Pembahasan Naskah Kerjasama

i. Persetujuan Menteri

j. Penandatanganan Naskah Kerjasama k. Pelaksanaan.53

Latar belakang terjadinya Kerjasama sister city ialah dikarenakan adanya kesamaan aspek antar daerah baik dari kesamaan sejarah kota, keprihatinan bersama, masalah budaya maupun ideologi ekonomi.

Ditambahkan oleh Tjahjanulin Domai tentang prosedur pelaksanaan kerjasama kota kembar dijelaskan dalam tiga tahap54, yaitu eksplorasi tentang calon mitra yakni digunakan untuk memahami potensi yang dimiliki oleh calon mitra55, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pertimbangan-pertimbangan untuk manfaat daerah. Kemudian kedua yakni diteruskan pada kesepakatan yang menunjukkan adanya niatan menjalin Kerjasama melalui Letter of Intent (LoI) dan kemudian dilanjutkan dalam proses ikatan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai penambat secara resmi.

53 Ibid.

54 HeniNNurulNNilawati, 2016, PelaksanaanPProgram SisterCCity dalam PerspektifSSound Governance: StudiKKasus KotaSSurabaya, Kebijakan danMManajemen Publik, Vol. 4, No. 2

55 Ibid.

31

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 pasal 456 tercantum mengenai syarat khusus pelaksanaan Kerjasama sister city, yakni: Adanya hubungan diplomatic antara dua wilayah tersebut; Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, pertemuan antar perwakilan tidak bersifat diplomatic, namun pendelegasian; Merupakan urusan pemerintah daerah; Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri; Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.. Sedangkan syarat umumnya ditulis dalam peraturan yang sama Pasal 557 yakni: Kesetaraan status administrasi; Kesamaan karakteristik;

Kesamaaan permasalahan; Upaya saling melengkapi; Peningkatan hubungan Kerjasama.

Dasar dari hubungan ini dibangun atas dasar sikap tertentu, yakni kepercayaan, timbal balik, komitmen, pemahaman, budaya, kepekaan, sikap terhadap resiko dan fleksibilitas kedua belah pihak. Analisis cara dimana faktor- faktor keberhasilan diatas mengungkapkan bahwa Sebagian besar sumber diarahkan pada kesimpulan mereka dengan analisis studi kasus terbatas, dan tidak ada upaya yang dibuat untuk menentukan apa itu kesuksesan Kerjasama kota kembar melalui penelitian kuantitatif.

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri oleh Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M. Si. tahun 2003, kota di Indonesia yang pertama kali melaksanakan perjanjian sister city ialah Jakarta bersama Berlin, Jerman pada tahun

56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri Pasal 4

57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri Pasal 5

32

1992. Kemudian disusul dengan kota-kota lainnya mulai melaksanakan sister city dengan pemerintah di luar negeri, salah satunya yaitu Surabaya dengan Liverpool, Inggris di berbagai bidang salah satunya Pendidikan. Walikota Surabaya yang sedang memerlukan role model dalam pengembangan bidang pendidikan, pada akhirnya menunjuk Liverpool sebagai partner kerjasamanya. Walikota Liverpool dan Walikota Surabaya merasa saling memiliki kesamaan dalam keprihatinan yakni pada bidang Pendidikan khususnya untuk ABK. Karena sama-sama ingin mengentaskan permasalahan satu sama lain maka terjadilah kerjasama sister city ini. Kesempatan jalinan kerjasama dalam peningkatan infrastruktur Kota Surabaya dengan Kota Liverpool menjadi luas dalam sister city ini, khususnya pada bidang pendidikan ABK kedua kota tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri pada Bab II Pasal 9 serta pernyataan yang dikemukakan oleh Tjahjanulin Domai. Dimana menjelaskan proses terjadinya kerjasama sister city antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool dalam rangka ingin mewujudkan sekolah inklusi yang berkualitas untuk anak Tunanetra di Surabaya yang notabennya kedua kota tersebut memiliki concern atas pendidikan khususnya untuk ABK, yakni Liverpool melalui tahapan seperti eksplorasi, penandatanganan LoI dan MoU dengan mempertimbangkan banyak faktor-faktor pendukung untuk menunjang kualitas layanan ABK Tunanetra di sekolah inklusi yang nanti akan lebih dijelaskan secara mendetail pada bagian pembahasan.

33

1.5.3 Konsep Pendidikan Inklusi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) KTT Rio+20 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Brazil pada tahun 2012 merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan suatu kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang kemudian diintegrasikan dalam tindak lanjut tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang telah resmi berakhir pada tahun 2015 lalu.58 Perumusan SDGs berlangsung di kantor pusat PBB, New York.

Kemudian secara aklamasi sebanyak 193 negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa mengambil nilai dari dokumen Transforming Our Wealth the 2030 Agenda for Sustainable Development yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yang berjalan selama tiga hari mulai 25 hingga 27 September 2015.59

SDGs berisikan 17 tujuan dan dibagi menjadi 169 target. SDGs dilegitimasi oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030.60 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain61

58 David Griggs, 2013, SustainableDDevelopment GoalsFfor PeopleAand Planet,CCOMMENT – NATURE, Vol.4495, Victoria: MacmillanPPublishersLLimited.

59 Mercy Andrea, 2019, Apa Itu Sustainable Development Goals?, CNBC Indonesia, diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=8UF-xOxHsnU&ab_channel=CNBCIndonesia (12/05/2021,11:42 WIB).

60 Ibid.

61 Tesco, UN Sustainable Development Goals, diakses dalam https://www.tescoplc.com/sustainability/our-ambitions-and-approach/little-helps-plan/sdgs/

(14/05/2021,15:13 WIB).

34

Gambar 1.1 Sustainable Development Goals

Sumber: TESCO Sustainability – UN Sustainable Development Goals Pada poin ke-4 dalam SDGs (Pendidikan Berkualitas), dituliskan tujuan untuk mengembangkan fasilitas pendidikan yang peka anak, disabilitas dan gender serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, non-kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Dalam dunia internasional, perkembangan pendidikan menggunakan sistem inklusi yang dimulai sejak abad-20. Berikut sejarah perkembangan pendidikan inklusi di dunia internasional:

35

Bagan 1.1 Perkembangan menuju inklusi: Empat gagasan inti di dunia internasional62

Sumber: The SAGE Handbook of Special Education, Second Edition, 2014, Chapter 9

Meninjau kembali perkembangannya melalui perspektif komparatif internasional, terdapat empat gagasan inti yang dibahas dan dikembangkan di tingkat nasional maupun internasional tentang bagaimana kebijakan dan praktik Pendidikan inklusif dipahami dan diimplementasikan. Sementara istilah inklusi menjadi lebih popular menjelang akhir abad-20, Renato Opertti, Zachary Walker dan Yi Zhang berpendapat bahwa itu dimulai sebagai dasar untuk pendekatan praktik pendidikan berbasis hak seperti yang ditunjukkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948. Awalnya, praktisi inklusi berfokus pada peningkatan kondisi belajar peserta didik tertentu, sebagian besar anak-anak

62 RenatoOOpertti, ZacharyWWalker dan YiYZhang, 2014, InclusiveEEducation: FromTTargeting GroupsAand Schools toAAchieving QualityQEducation asTthe CoreOof EFA”.

TheSSAGEHHandbook of SpecialEEducation: TwoOVolumeSSet, Vol 1, London: SAGE Publications.

Inklusi

Perspektif terhadap HAM (1948)

Respon terhadap ABK (1990~) Respon terhadap

Kaum terpinggirkan (2000~) Transformasi Sistem

Pendidikan (2005~)

36

berkebutuhan khusus (ABK), yang dominan dipengaruhi oleh Salamanca Statement dan Framework for Action on Special Needs. Secara bertahap, mereka memperluas focus mereka ke semua anak yang terpinggirkan seperti yang dideklarasikan dalam World Education Forum in Dakar, 2000. Saat ini, pendidikan inklusif semakin didorong untuk memperkuat kemampuan sistem pendidikan di seluruh tingkatan, ketentuan dan pengaturan untuk memenuhi janji pendidikan berkualitas untuk semua.

Sejarah perkembangan pendidikan inklusi di dunia dikenalkan oleh negara Skandinavia yakni Denmark, Norwegia, dan juga Swedia.63 Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dicanangkan oleh Presiden J. F. Kennedy dengan mengirimkan pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari pengarusutamaan dan least restrictive environment dimana seorang anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan di lingkungan yang tidak memiliki batas terhadap potensi dan jenis atau tingkat kelainannya yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat.

Kemudian disusul oleh Inggris dalam Ed. Act 1991 mulai memperkenalkan keberadaan konsep Pendidikan inklusi yang ditandai dengan adanya pergeseran gaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.64

Di Indonesia, pendidikan inklusi diartikan sebagai layanan pendidikan umum atau negeri yang di dalamnya memuat ABK guna memperoleh fasilitas pendidikan setara dengan anak pada umumnya atau anak reguler yang bisa dijangkau dengan tempat tinggalnya dengan harga yang lebih terjangkau. Program

63 Nenden Ineu Herawati, 2016, Pendidikan Inklusif, Jurnal PendidikanDDasar KampusCCibiru, Vol.I2, No.I1, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 1.

64 Ibid

37

ini menyiasati apabila sekolah luar biasa atau SLB dirasa terlalu mahal dan sulit dijangkau di sekitar tempat tinggalnya.

Dalam Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk di Indonesia oleh Komnas HAM poin 4.5, pada target global, disebutkan pada 2030, menghapuskan ketimpangan gender dalam pendidikan dan menjamin akses setara kepada seluruh tingkat pendidikan termasuk penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk target nasional, peningkatan jumlah pendidikan berkelanjutan ditandai salah satunya dengan peningkatan partisipasi anak dari keluarga miskin dan anak dengan berkebutuhan khusus. Maka dari poin tersebut, diperlukan adanya pemerataan Pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (baik cacat mental ataupun cacat fisik), sehingga pendidikan inklusi diinisiasi untuk mendukung pemerataan pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut.

Pendidikan inklusi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi siswa/I disabilitas dan memiliki kapabilitas istimewa.65 Dalam Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 pula, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan inklusi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah mewajibkan tiap-tiap kecamatan menunjuk minimal satu sekolah untuk

65Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikKIndonesia NomorR70RTahun 2009TTentangPPendidikan InklusifYyang MemilikiKKelainanNdan MemilikiMPotensi Kecerdasan dan/atauBBakatTIstimewa,PPasal 1.

38

melaksanakan program pendidikan inklusi untuk tujuan pemerataan pendidikan khususnya bagi ABK.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan inklusi dengan memanfaatkan kerjasama sister city bersama Kota Liverpool yang notabennya memiliki fasilitas pendidikan untuk ABK khususnya penyandang Tunanetra yang lebih mutakhir dan berorientasi pada tujuan global yakni SDGs tujuan ke-4.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif yang merupakan data yang diperoleh dengan bentuk tulisan tentang peristiwa yang diamati, dengan hal ini dapat memberikan penjelasan dan gambaran yang rinci dari peristiwa yang dilaksanakan oleh sekelompok orang ataupun organisasi tertentu.

Penelitian deskriptif bisa dilaksanakan dengan metode yang sederhana juga rumit, yakni dengan studi lapang dan kepustakaan melalui Teknik pengumpulan data kualitatif.66

1.6.2 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan teknik analisis data kualitatif yang hasilnya tidak didapatkan dari data statistic67. Data kualitatif biasa

66 UlberSSilalahi, 2012, MetodePPenelitianSSosial, Edisi 1, Bandung:PPT RefikaAAditama), hal.8.

67 PupuSSaefulRRahmat, 2009, PENELITIANKKUALITATIF, EQUILIBRIUM,NVol. 5,lNo. 9, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, hal. 4.

39

diaplikasikan guna riset tingkah laku, masyarakat, aktivitas sosial, sejarah dan lain- lain. Teknik Analisa data ini lebih menjurus dalam menemukan arti, memahami gejala dan, peristiwa. Maka dari itu penulis dapat mendeskripsikan bukti dengan menelaah data secara berurutan mulai dari latar belakang kerjasama sister city kedua kota yakni Surabaya dan Liverpool pada bidang pendidikan hingga pada bagaimana proses realisasi kerjasama tersebut terhadap pendidikan inklusi agar lebih berkualitas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, wawancara dan studi kepustakaan digunakan untuk teknik pengumpulan data. Proses tanya jawab dilaksanakan bersama dengan beberapa narasumber dari Tim Delegasi Pendidikan Kota Surabaya di Liverpool yakni SMPN 7 Surabaya bersama Bapak Wachid selaku Ketua Tim Inklusi SMPN 7 Surabaya, Ibu Amanah yakni wali kelas Ananda Rahul (salah satu siswa Tim Delegasi Pendidikan Kota Surabaya di Liverpool), serta tiga guru pembimbing khusus atau GPK SMPN 7 Surabaya, serta bersama Bapak Supriyanto, M. Pd selaku Staff Kurikulum SMPN 40 Surabaya yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan informan dan menggunakan panduan wawancara. Kemudian data lainnya berasal dari studi kepustakaan berbentuk cetak seperti buku, jurnal cetak, koran, laporan, e-book, jurnal online, dan lain sebagainya68. Sehingga peneliti memiliki dua sumber data yakni primer dan sekunder.

68 Khatibah, PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Jurnal Iqra’, Vol. 05, No. 1, Deli Serdang: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2011), hal. 34.

40 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Cakupan materi dalam riset ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan proses kerjasama sister city Surabaya – Liverpool yakni bagaimana pemerintah Surabaya merealisasikan kerjasama sister city dalam peningkatan kualitas pendidikan inklusi terutama pada sumber daya manusia dan layanan pendidikan untuk penyandang Tunanetra (inklusi) melalui program pendelegasian tenaga pendidik serta anak berkebutuhan khusus penyandang Tunanetra Kota Surabaya di Liverpool.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Penelitian ini memiliki cakupan waktu, dimulai setelah penandatanganan Memorandum of Understanding kerjasama sister city Surabaya – Liverpool pada tanggal 19 Maret 2018 hingga saat ini karena Kerjasama ini masih berstatus on going.

1.7 Argumen Pokok

Realisasi kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Liverpool dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Surabaya diwujudkan dalam bentuk pelatihan metode Sightbox yang dilaksanakan oleh Tim Delegasi Pendidikan Kota Surabaya terdiri dari tujuh ABK visual impairment dan tujuh tenaga pendidik sekolah inklusi. Selain itu, juga terdapat beberapa program kerjasama seperti Journey for Peace Project serta Tim Delegasi Kota Surabaya menjalin konektivitas bersama salah satunya Liverpool

41

Hope University guna membuka peluang pendidikan tinggi untuk ABK di Surabaya. Dari kerjasama tersebut telah memenuhi praktik SDGs poin ke-4 yakni Pendidikan Berkualitas melalui pemerataan pendidikan untuk semua serta mempersiapkan masa depan ABK dalam dunia kerja.

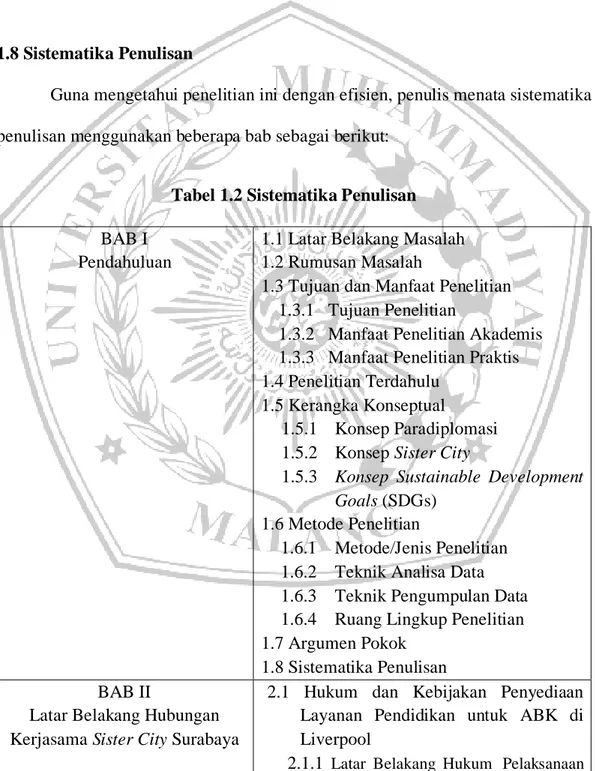

1.8 Sistematika Penulisan

Guna mengetahui penelitian ini dengan efisien, penulis menata sistematika penulisan menggunakan beberapa bab sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.2 Manfaat Penelitian Akademis 1.3.3 Manfaat Penelitian Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Paradiplomasi 1.5.2 Konsep Sister City

1.5.3 Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode/Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Pokok

1.8 Sistematika Penulisan BAB II

Latar Belakang Hubungan Kerjasama Sister City Surabaya

2.1 Hukum dan Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan untuk ABK di Liverpool

2.1.1 Latar Belakang Hukum Pelaksanaan